水库养殖

3、与放养密度有关的其他因子合理放养量实质上是如何使水体达到适宜负载量的问题,水体的负载包括库存量和放养量。水体中鱼类种群库存量的多少与生产周期的安排、捕捞调节能力的大小、凶猛鱼类危害的程度以及防逃设施的效果等有关。在一定的水体负载下,如果延长生产周期或降低捕捞强度,则留下的库存鱼就多,相应地放养量就应减少,才不致使种群的摄食力超过水体的供饵力。同样道理,如果凶猛鱼类危害严重,或者拦鱼设备的防逃效果不好,则放养后鱼种的存活率不高,使水体的负载不足,这就需要相应增加放养量,同时应采取有力措施,加强除野和改进拦鱼设备。

从经济方面考虑,为了提高资金周转率和水体的利用率,一般都力求缩短养殖周期,而养鱼周期的长短通常又受鱼类生长季节长短和市场所需商品鱼规格两个因素的制约。从鱼类个体生长的规律来看,其相对增重率是随年龄的增长而下降的。例如,在一般情况下,与前一年体重相比,二龄鲢、鳙鱼的增重率为10倍~20倍,三龄为2倍~5倍,四龄为1倍~2倍。而在一定的水体负载能为下,可以容纳更多数量的小个体(低龄)鱼。显然,较短的养殖周期可以利用低龄鱼的生长优势而获得较高的增重率和群体产量。因此,我国凡是以鲢、鳙为主体的高产湖泊、水库,其养殖方式有如下特点:鱼种投放量大,起水规格小,养殖周期短,捕捞强度大,渔产量高。目前,长江流域及其以南的湖泊、水库一般都采用一年生产周期为主,二年生产周期为辅。

此外,鱼种的投放量包含着两方面的含义,一是个体的数量,二是个体的大小(即规格)。鱼类在不同生长阶段消耗饵料的水平是不同的,因此放养不同规格的鱼种也就不能采用同样的密度。

(六)湖泊、水库鱼类放养的参考指标

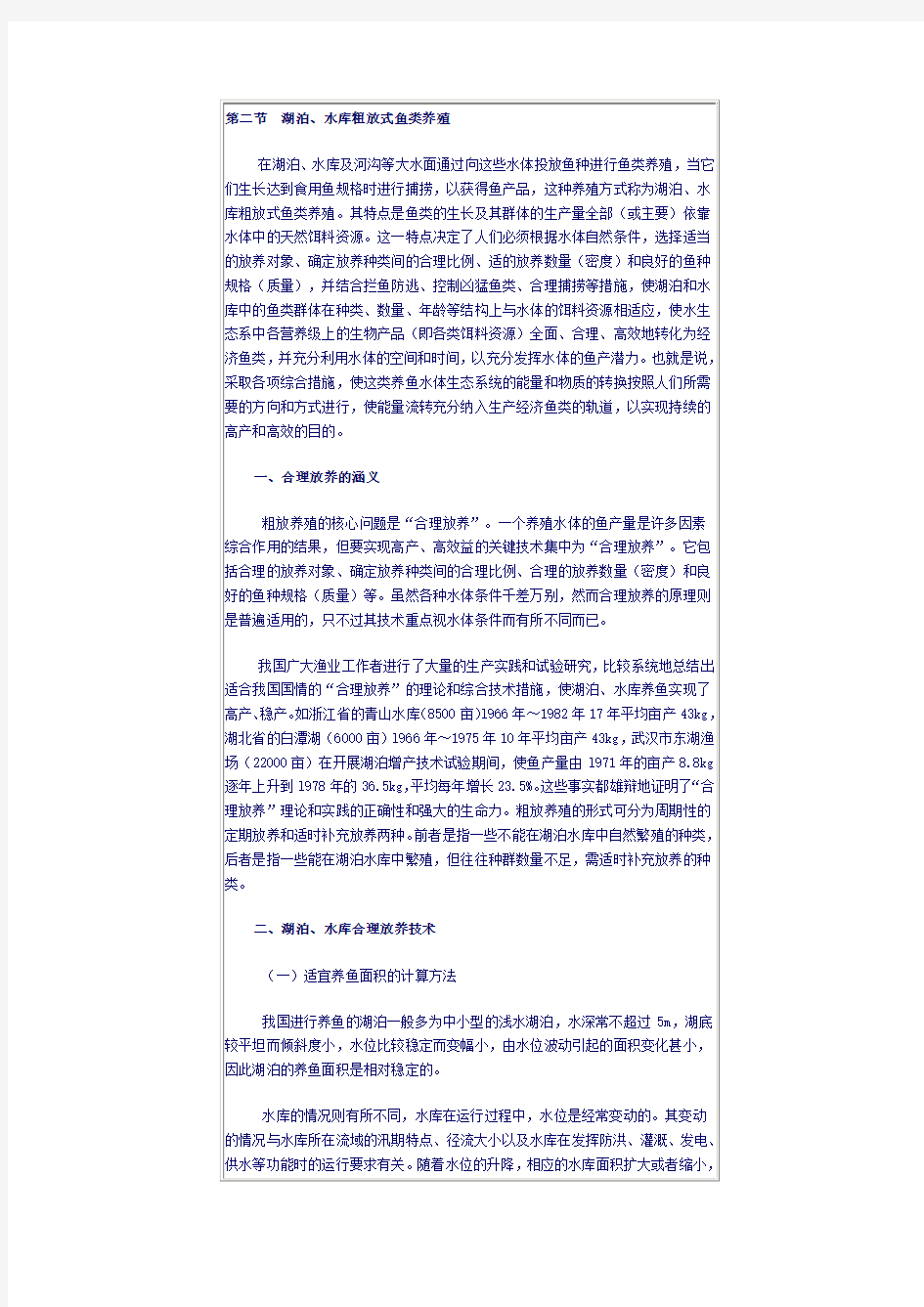

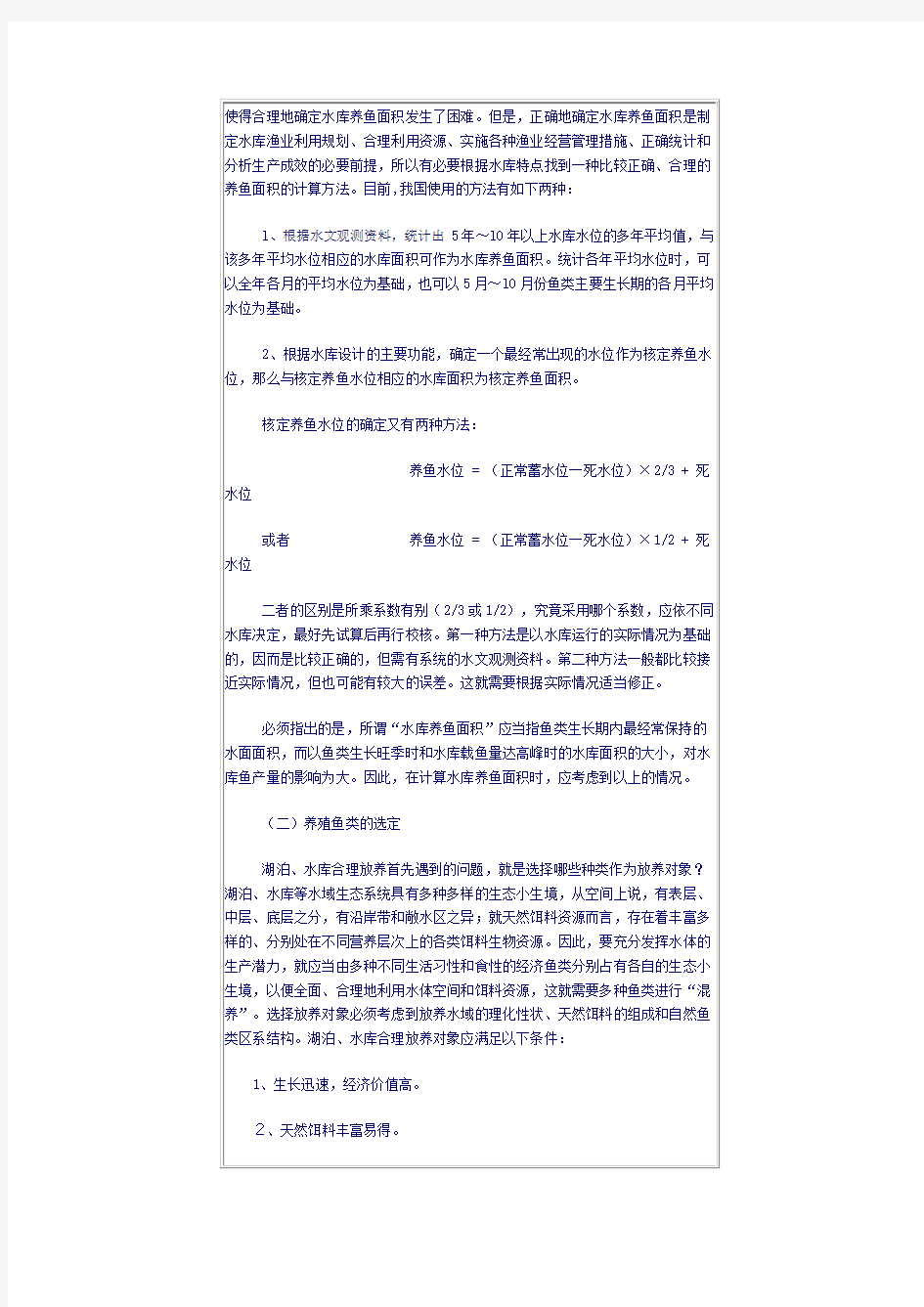

现根据我国湖泊、水库养鱼的实践,各提出一个粗略的放养指标供参考(表6-1-4、表6-1-5)。由于各地湖泊、水库的条件各不相同,在具体实施时还应根据实践的检验不断加以修正。

表6-1-4 湖泊放养和产量参考指标

水体

营

放养养种类和比例

小型(万亩

以下)

中型(1~10

万亩)

大型(10万

亩以上)

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

鳙(%)40 35 35 50 45 40 40 45 40 鲢(%)40 35 30 30 25 20 30 25 20

草鱼、团头鲂、

青鱼、鲤(%)

20 30 35 20 30 40 30 30 40

放养密度(尾/亩)200~100 120~60 50~30

预期产量(kg/亩)75~25 40~15 15~5 注:鱼种规格13.3cm。

表6-1-5 水库放养与渔产量参考指标

水体

营

放养养种类和比例

中型(0.1

万亩~1万

亩)

大型(1万

亩~10万

亩)

巨型(10万

亩以上)

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

富

营

养

型

中

营

养

型

贫

营

养

型

鳙(%)45 50 40 50 55 40 55 55 10

鲢(%)40 30 20 35 25 20 20 15 20 草鱼、鲂、鲤(%)15 20 40 15 20 40 25 30 70

放养密度(尾/亩)200~100 100~50 50~30

预期产量(kg/亩)50~30 30~15 15~5

注:鱼种规格13.3cm。百亩以下水库属山塘水库,另叙。

(七)放养鱼种的季节和地点

1、鱼种放养的季节。在冬季或秋季放养鱼种效果较好。冬季放养的优点是:(1)水温低,鱼种活动力弱,便于捕捞和运输,损伤少,成活率高;(2)凶猛鱼类在冬季摄食量大减或停止摄食,对鱼种危害小,至开春后水温上升凶猛鱼又积极摄食时,鱼种对大水面环境已初步适应,逃避敌害的能力增强;(3)、鱼种可提早适应环境,在温度升高后可提早摄食,延长了生长期;(4)冬季水位低,无需泄水,鱼种外逃机会少;(5)减轻了鱼池越冬管理所需的人力、物力。

由池塘培育的鱼种在放养初期,往往不能适应大水面的新环境,如找不到一定量的饵料,鱼群就常在岸边浅水处及进出水口附近集群巡游,而在刮风流急时,鱼种又喜迎风游动或逆水上游。在这些情况下,鱼种变得消瘦,而且容易逃亡。针对这种情况,可选择在饵料丰富、条件优越的湖汉或库湾中进行暂养,在暂养期间可给予一些特别的养护,以使鱼种在暂养期内逐步适应大水面的环境条件,有利于提高鱼种成活率和生长率。其具体做法是:在秋、冬季节,用拦网或竹箔将湖汉(或库湾)与主体部分隔开,围拦之前将大鱼赶走,并除去凶猛鱼类,然后将鱼种放入暂养,待翌年春季将拦鱼设备拆除,鱼种就可以分散到各处。有时候鱼种经长途运输后体质瘦弱,也需短期暂养使之恢复体力,以适合放养要求。有些冬涸湖泊,每到冬季湖面大大缩小,水位低浅,鱼种生活和越冬条件很差,则应选择条件相宜的局部水域进行围拦暂养,待水位回升后再放大湖。北方地区封冻的湖泊、水库,若鱼类越冬的条件较好,则宜在秋季进行放养。但东北的浅水“泡子”,水浅冰厚,封冻期又长,鱼种越冬条件差,则宜在春季化冰以后水温回升时进行放养。

2、合适的放养地点在鱼种放养的地点上,应注意远离进出水口、输水洞、溢洪道及泵站等地,免遭水流裹挟之损失;鱼种也不宜在下风口沿岸浅滩处放养,免遭风浪袭击拍打上岸;也不应集中于一个地点投放,免遭凶猛鱼类围歼;在冬季水位显著下降的湖泊、水库,不宜在上游或库湾浅处投放,以免鱼种因退水搁浅干涸而死。除以上不宜投放的地点以外,应选择避风向阳、饵料丰富、水深相宜的地点分散投放为好。

13.3以上16.6以上不大于1.4

不大于1.7

不大于3.0

不大于3.8

但是,鱼类一般有顶水溯游的习性,即鱼类在流水刺激下,常集群逆水向上游泳,在湖泊水库的进水口处,常可观察到这种现象。如在该处有拦鱼设备,鱼种可不顾承受挤压受伤之痛苦,穿网越栅外逃。即鱼种能够穿越较自身头宽为小的栅距或较自身的最大周长为小的网目。有人称这种穿越的能力为“穿拦系数”。据实验观察,白鲢鱼种穿越栅拦的穿拦系数(鱼的颅宽/所穿越的栅距)为1.2,而鲢鱼种对拦网的穿拦系数(鱼体的最大周长/所穿越的网目周长)为1.5(陈敬存等,1975)。因此,拦截溯水上逃鱼时,应按下列公式计算出拦鱼设施的合理规格:

栅距= 鲢鱼颅宽的95%可信限下限/l.2

网目周长= 鲢鱼最大体周长的95%可信限下限/l.5

(3)团头鲂标准团头鲂的体形特点是体高而侧扁,在与鲢、鳙等混养时,如以鲢鱼为标准来设计拦鱼设施,则可能有逃鱼之虞。,团头鲂的头宽始终小于长度相同的白鲢,故应以团头鲂的头宽来设定拦栅的栅距,团头鲂全长超过5.76cm时,拦鱼网的网目可以按鲢鱼标准设计。

2、拦鱼断面的流速根据实验的结果,对全长约为l3.3cm的仔口鱼种,拦鱼断面的最大流速不应超过0.5m/s~0.6m/s。若拦鱼设备建在流速大于以上速度的断面上,则鱼类就会失去控制能力,被水流裹挟贴压在拦鱼设施上,将会造成鱼种损伤和影响过水。若拦鱼设施选址在水流太慢的地方,往往水面较宽,增加了拦鱼设备的费用。因此,拦鱼设备的位置应选在满足流速要求的前提下,尽可能断面小一些,这样既能有效拦鱼,又能节省费用。

拦鱼断面上的最大流速,一般是指10年一遇或20年一遇洪水时的汛期流速,可以根据水文资料估算或在汛期实测。估算时可按如下公式计算:

V = Q/S

V max=V × l.2 ~ l.3

式中 V——断面上平均流速(m/s)

Q——汛期断面上的流量(m3/s)

S——汛期过水断面的面积(m2)

V max——断面上的最大流速(m/s)

(二)拦鱼设备的种类与结构

拦鱼设备的种类较多,有古老的竹箔及其改进型——网箔。金属拦鱼栅、拦鱼电栅等,它们分别具有各自的特点,适应不同类型水体的拦鱼要求。

1、竹箔与网箔竹箔是湖泊和河道养鱼中常见的拦鱼设备,它具有结构简单、成本低廉、管理

的垂直缩结系数为0.77~0.75。下纲缩结系数可比上纲稍大,一则底部受力较小,二则下纲稍长些易于贴底。④对网衣的阻力和纲索阻力进行试算后,选定相应规格的纲索对上、下纲受力情况进行计算以后,选定浮(沉)子的规格和数量;计算拦网总阻力以后,确定岸墩、铁锚等受力装置的技术数据。

四、粗放养殖的生产管理

(一)凶猛鱼类的控制

1、凶猛鱼类在生态系统中的作用凶猛鱼类在生态系统中作为顶级消费者,是保证系统平衡的一项控制因素。在各类水域中,总有一定数量的无经济价值的小杂鱼类,如果没有凶猛鱼类的存在,这类小杂鱼类必然大量发展,这就加剧了与经济鱼类的种间竞争。同时,凶猛鱼类淘汰经济鱼类种群中的病弱个体,对经济鱼类种群也是有利的。另一方面,凶猛鱼类自身具有很高的经济价值,它们能将低值鱼或无经济价值的鱼转化为名贵的高价值的鱼产品。国外的研究还表明,利用湖泊顶级消费者——凶猛鱼类,来调控滤食性鱼类种群数量,使之通过营养级的联动效应,可以达到调控湖泊生态系统的目的。八十年代以来的试验和实例,已经证明这种手段是有效的。

在自然种群为主的大型水域,凶猛鱼类确实起着维持平衡的作用,而且对其积极作用不容低估。但在人工放养种群为主的水体,放养鱼类的死亡率应力求减低到最小程度,而凶猛鱼类对放养鱼种的危害常是鱼种成活率低的主要原因。鉴于凶猛鱼类具有如上的积极作用,而在实践上,在大型水域要完全灭绝凶猛鱼类也是难以做到的,因此在湖泊水库养鱼中,对待凶猛鱼类应取趋利避害的态度,对它们采取控制和利用的方针。问题的关键是控制到何种程度为合理?正确的方法是:在提高鱼种规格、增强逃避敌害能力的同时,控制凶猛鱼类种群的总体规模和清除凶猛鱼类中的高龄(大个体)群体,将其对放养鱼种的危害减少到最小的程度;同时使凶猛鱼的捕食压力转向小杂鱼类,利用其抑制同样无法完全灭绝的小杂鱼类的作用,获得相应的高值的凶猛鱼类的产量。

2、凶猛鱼类的生态类型凶猛鱼类按其生态习性可分为掠食型和寄生型二大类:

(1)掠食型又可分为表层型和底层型:

①表层掠食型主要在水体的表层活动,行动迅猛,以追逐方式掠食其它鱼类。如鱤鱼、鮊类及马口鱼等。鱤鱼广泛分布于北起黑龙江南至珠江的许多流域里。其体型修长,游泳能力强,性凶猛,是一种典型的肉食性鱼类。鱤鱼生活的水层与鲢、鳙鱼相同,掠食性强烈,可掠食为自身体长26.5%~31.4%的鱼,当年生的鱤鱼即可吞食当年放养的鲢、鳙鱼种,放养的鱼种很少能逃过它的掠食。鱤鱼生长极快,在长江流域当年可达1.0~1.5kg,次年可达3.5~4.0kg,第3年可达10kg以上,最大个体达50kg以上。产漂流性卵,繁殖期为5月~6月,对产卵条件的要求比鲢、鳙等低。在某些大中型水库的上游若具备鱤鱼产卵的条件,又具备孵出仔鱼所需的漂流条件,则能完成自然繁殖,其种群迅猛增长,则必然导致水库渔产量的显著下降。如湖北省浮桥河水库(3万亩),在1960年~1962年投放鱼种时也曾投入4500万尾长江鱼苗,其中就夹杂有鱤鱼苗,随后几年也陆续投放一定数量的鱼种,随着放养鱼类种群的发展,渔产量逐年上升,至1966年的全库年鱼产量达到84.5万kg(单产28.17kg/亩)。因该水库具备鱤鱼自然繁殖的条件,鱤鱼的种群也随之发展起来,至1967年(约经8年时间)鱤鱼终于在水库中发展成为优势种群,导致1967年水库渔获量猛烈下跌为上一年度的49%,1968年再跌为1967年的24%,1969年进一步下跌为总产量仅5万kg(单产只有1.5kg/亩)。尽管每年投放大量鱼种,但效果很差,大多成了鱤鱼的饵料。1975年放养鱼类产量仅占总产量的5%,且多为老年的大个体,鱤鱼占总渔获量的63%。可见鱤鱼种群不除,合理放养无法实行。国内关于鱼危害

的例子不在少数,只有在清除或控制了鱤鱼之后,水库渔业才有复苏之可能。鱤鱼在湖泊静水条件下不能繁殖,大多通江湖泊均有闸坝阻隔,故鱤鱼在湖泊中甚少出现。鮊类中的的红鮊属的翘嘴红鮊和蒙古红鮊二种危害较大。青梢红鮊和红鳍鮊等虽亦为肉食性鱼类,但因其自身个体较小,捕食对象均为小杂鱼类及虾类、昆虫等。翘嘴红鮊广泛分布在我国各地湖泊、水库中,一般在水体中、上层活动,喜集群,行动迅速;生长速度快,最大个体可达10kg~15kg,2kg~3kg个体较常见。据报道,翘嘴红鮊的成鱼主要以上层小型鱼类为食,太湖翘嘴红鮊所掠食鱼类以湖鲚为主,其出现率达34.51%,其次是鱵、似鱎、红鳍鮊等(许品诚,1984);在丹江口水库的翘嘴红鮊成鱼主要以白鲦、飘鱼、逆鱼等经济价值低的上层小型鱼类为食(熊国胜,1990)。在武汉东湖,翘嘴红鮊的食物鱼中,鳙鱼占了首位;全长为29.5cm,体重为125克的翘嘴红鮊可掠食长为6.6cm的鳙鱼种;全长达50cm以上则可掠食13.3cm的鳙鱼种(朱志荣等,1976)。蒙古红鮊全国各地都有分布,最大个体约4kg,常见个体在0.25kg~0.5kg。它的食性与翘嘴红鮊类似,但其活动空间与翘嘴红鮊稍有不同。蒙古红鮊平时栖息在湖泊的中、下水层,也经常到岸边觅食,因此在其食物中在底层和沿岸活动的小杂鱼和虾类等也占有相当的比重。蒙古红鮊在大型水库主要在库湾集群活动。蒙古红鮊对放养鱼种的危害亦随其自身体长而有差异:当蒙古红鮊的长度超过31cm时,即能对6.6cm左右的鳙鱼种产生危害;但未发现全长在50cm以内的蒙古红鮊吞食13.3cm以上的鳙鱼种。故蒙古红鮊和翘嘴红鮊相似,对小规格鱼种的危害是比较大的(朱志荣等,1976)。研究表明,这二种鮊鱼的摄食频度高,几乎周年都持续摄食,在冬季和生殖季节也摄食。这二种红鮊在湖泊水库中均可自然繁殖,且有相当数量的小型鱼类可作它们的食物,因此各地湖泊水库总有相当规模的翘嘴红鮊和蒙古红鮊的种群。马口鱼是小型凶猛鱼类,口裂很大,可吞食为自身体长25%~44%的鱼。但因本身体型较小,一般以其它鱼类的幼鱼和无脊椎动物为食,喜集群活动,常栖于底质为砂石的溪流中。在小型水库中多见,在华北、东北某些小型水库中也能成为优势种群危害放养鱼类。如河北省赤城县汤泉水库和龙关水库,因放养的鱼种规格偏小(5.0cm~8.3cm),马口鱼在该二水库1976年的渔获物中竟分别占28.8%和24%。

②底层掠食型这类鱼营底栖生活,摄食方式为守候伏击式,其代表有乌鳢、鲶鱼、鳜鱼及狗鱼等。乌鳢常潜伏在水草丛生的浅水地带,或水浑的地方,水干枯时能钻入淤泥中,有鳃上器官起辅助呼吸的使用,可以在缺氧环境中生活一段时间。以小鱼、小虾、昆虫幼虫等为食。0.5kg重的乌鳢可吞食0.1kg~0.2kg重的鲫鱼。其生长较快,2龄可长至0.5kg以上,4龄可达2.0kg~2.5kg重。2冬龄即可成熟产卵,产卵期在5月~7月份,雌雄亲鱼共同衔取水草、植物碎片构筑鱼巢,产卵亲鱼有护幼习性。有些新建水库蓄水初期淹没大量值物,有利乌鳢的繁殖,可形成较大的种群。如新安江水库1958年建成,1960年渔获量中乌鲤占60%。随着水库蓄水过程的完成,淹没草木基本腐烂殆尽,水库的水草资源又不丰富,繁殖条件恶化,乌鳢种群渐见衰落。据对安徽花园湖(浅水草型增殖型湖泊)乌鳢种群结构和食性的研究,表明花园湖中白鲦条等小杂鱼在渔获量中占10.22%。因有良好繁殖条件和丰富食物,湖中乌鳢资源丰富,可在渔获量中占14.55%。食性分析表明乌鳢食物中50%为小杂鱼,仅在体长达30cm以上个体食物中,鲫占1/3左右,对其它经济鱼类很少或基本不摄食。乌鳢的摄食频度也较低,经检查空腹率达69.2%,渔获群体中0+龄占83.2%,1+龄占11%,2+龄占5.4%,3+龄仅有0.4%。表明乌鳢对经济鱼类危害并不严重。故在花园湖乌鳢作为保护增殖对象,加以控制利用。鲶鱼白天多栖息在水草丛生的底层,尤喜生活在水流较缓的环境中,一般在夜间才游至浅水觅食。鲶捕食对象大多数是小型鱼类,虾类及水生昆虫,但体重0.15kg~0.20kg的鲶鱼已可吞食10cm左右的鱼种。鳜鱼性凶猛,在鱼苗期就主动摄食,食其他种类的鱼苗,体长20cm的鳜鱼可吞食15cm的鱼种,在越冬期也不完全停止摄食。主要捕食鲫、鲴等小型鱼类和虾类,但在养殖水体,如浙江省青山水库鳜鱼食物中鲢、鳙鱼种的出现率分别达50%(曹富康等,1965)。湖北保安湖把其中一个野杂鱼较多的湖区(肖四海)作为鳜鱼生产基地,使凶猛鱼类的捕食与小杂鱼类的繁殖保持动态平衡,1987年该湖区产鳜鱼1500kg,经济效益显著。狗鱼仅分布于我国北方,多在河道或湖泊草丛中活动,属主要经济鱼类之一。一个水域中底层型凶猛鱼类的种群数量一般不大,而其摄食对象也以底栖性小型

鱼类为多,相对而言,对放养鱼种的危害比表层型凶猛鱼类要小一些。

(2)寄生型代表种类为七鳃鳗,我国有三种七鳃鳗,分布范围也较小,仅在北方少数水域有分布,危害不大。美国安大略湖有一种七鳃鳗(Petromyzon merinus)则是一大害鱼,大湖区凿通运河后由安大略湖扩散分布到密执安湖、苏必利尔湖和休伦湖,1936年~1946年开始泛滥成灾,并严重地损害了如湖鳟、白鲑及鳕等珍贵鱼类的资源。在七鳃鳗进入之前,上述三湖湖鳟的年渔获量为1500万磅,至1960年剧降为30万磅。七鳃鳗寄生期间平均每尾要摧残19.6磅鱼。后来美国科学工作者对七鳃鳗的生物学特性,种群数量变动进行了大量研究,通过用电栅拦截封堵结合药物(THM)毒杀,才有效地控制了七鳃鳗,进而恢复了上述受害鱼类的资源。

3、控制凶猛鱼类的措施对人工放养水域危害严重的是表层型凶猛鱼类。以下主要介绍控制这些鱼类的常用方法。

(1)捕捞坚持常年除害和季节性重点捕捞相结合,针对各种鱼类的习性,应用各种有效的渔具渔法,坚持不懈地进行捕捞,历经三、五年时间,一般都能明显见效。特别是在凶猛鱼类的繁殖季节,集中力量捕捉其产卵群体或破坏其产卵条件,既能消灭它们的成年个体,又减少了它们的后代补充,效果十分明显。

捕捞鱤鱼可用多种方法。首先应拦捕其产卵群体,在具备鱤鱼产卵条件的水库,雨后鱤鱼上溯产卵,水流越急,群体越大;白天活跃,夜晚少活动;受惊后具有一种不善拐弯的“笨性”,多为直线前冲。因此,在水库上游鱤鱼的洄游通道上设网拦捕效果较好。例如,新安江水库设计、制作了专用的鱤鱼刺网,该网的特点主要保证网线的强度,只要鱤鱼刺入网眼就难以逃逸。用3×9的聚乙烯网线,网目14cm,可捕体重5kg左右的鱤鱼;3×11的聚乙烯网线,网目18cm,可捕体重10kg左右的鱤鱼;3×12聚乙烯网线,网目20cm,捕15kg左右的鱤鱼。新安江水库在1973年~1975年用聚乙烯鱤鱼刺网捕获上溯产卵的鱤鱼约7万kg。如用三层刺网,拦捕效果亦佳。其次,拦捕产卵后的鱤鱼,产卵后鱤鱼有顺水而下的习性,易刺缠,用刺风捕捞效果甚好。除此之外,根据鱤鱼在白天到上游或库汊觅食,太阳下山前即回深水区的习性,在其通道上设网拦捕,也可捕捉到鱤鱼。在秋冬季节,采用拦、赶、刺、张联合渔法也可捕获鱤鱼。浮桥河水库除加强季节性捕捞外,还将整个水库用拦网分隔为几个部份,然后在各个小区内集中力量聚歼,这样逐个小区进行“扫荡”,效果很好。该库鱤鱼种群得以控制后,水库渔业生产才得到复苏和新的发展。

捕捞翘嘴红鮊和蒙古红鮊的方法也有多种。首先在这两种鱼的生殖时期,在产卵场进行围捕效果好。如武汉东湖用500m左右的围网围捕,最多一网捕获鮊鱼2500kg,1975年的鮊鱼生殖季节总捕获量达6500多kg。其次,汛期在水库上游拦设网箱簖(类似于迷魂阵),集中拦捕其产卵群体,此法效果较好,同时还能捕到乌鳢、鲶、鳜等凶猛鱼类。此外,如浮拖网、跳网、鹅毛钓等渔具渔法捕捉红鮊属鱼类都有较好的效果。毁灭其产出的卵粒,也是控制其种群的有效方法。蒙古红鮊和翘嘴红鮊在产卵时都集结成群,产卵场比较集中,产出的卵粒附着在树皮、草根或石块上,待其产卵后捞起鱼巢,或者用生石灰等药物在产卵场杀死卵子,这种方法比较简便,易行。

用饵钓、刺网捕捉鲶、鳜效果也很好。此外,像“踩鳜鱼”以及在乌鳢繁殖期在鱼巢附近用饵钩诱钓,或用鱼叉捕捉等特殊渔法,亦常有较好成效。

(2)杜绝进入在放养鱼种和引进新种时要严格把关,绝不引入凶猛鱼类,以免养痈殆患。如浮桥河水库等在放养鱼种时带入鱤鱼,曾经在东北大伙房水库泛滥成灾的翘嘴红鮊与青销红鮊,就是从长江流域运鱼种时带入的;再如新疆的博斯腾湖在引入其他经济鱼类时,引入了赤鲈(五道黑),

结果发展成了优势种群,危害其他温和性经济鱼类。

(3)清库某些可以放干的水库可以乘放水检修的时机,大力清野。

(二)捕捞管理

捕捞固然是获得鱼产品的必要手段,然而科学的捕捞管理还是渔业最佳化管理的重要一环。

1、合适的捕捞规格

捕多大(几龄)的鱼能获得最佳的经济效益?从鱼类的生长规律而言,应在其生长率最大时捕捞;在生产上则要求养殖周期短,周转快,能达商品鱼规格就认为是合理的;从鱼产品的质量而言,应有较满意的肥满度,蛋白质和脂肪的含量较高而含水分较少;从经济上分析要化较低鱼种成本,获得较高成鱼收益。一般养殖鱼类在2至3龄期体长增长速度最快,3至4龄期体重增长最显著。对鲢、鳙肌肉生化成分分析结果也表明,在2~3龄期鲢、鳙肌肉蛋白质相对含量由逐步上升达到相对稳定状态,脂肪的相对含量则处于逐步上升的动态中。1~4龄鱼的氨基酸含量(%)几乎处在一个水平;而肌肉脂肪的不饱和脂肪酸的含量随年龄的增长而下降(陈少莲,1990)。因此,通常以3~4龄鲢、鳙为主要捕捞对象是合理的,既能从鱼的营养价值合理利用这一资源,在生产上又能取得最佳的收益。六、七十年代,许多高产单位的做法是放养0+(1)龄鱼种,经1年养殖后捕1+(2)龄成鱼,在以后的第2、3年基本将这一世代的鱼捕完。这种做法固然是一项重要的增产技术措施,但毕竟上市规格太小(仅500g左右),既未充分利用鱼类的快速生长期,而且鱼产品质量较差。在当时商品短缺,人民“吃鱼难”情况下,故在当时不失为一项好措施。随着消费者生活水平的提高,对鱼产品质量的要求也高了,为此,应顺应市场需求,提供高质量的商品鱼,同时获得更高的经济效益。解决的办法有二种,其一如江浙地区的分级放养,放2龄鱼种,捕3龄~4龄成鱼;其二为提高1龄鱼种的规格使2龄成鱼上市规格达1000克左右。确定了捕捞规格之后,应对网具的网目等制定相应的标准。

2、渔期

以往多数生产单位实行年初放养,年底(北方在封冻前的秋季、或冬季冰下捕鱼)

集中大捕捞。这种做法,商品鱼上市过于集中,效益低下,也不能满足市场的均衡需求。因此宜改为一年多次捕捞,改集中上市为分批多次上市,既可满足市场需求,也可获得较高收益,同时有利于调整鱼类种群密度,充分挖掘水体的生产潜力。

3、坚持常年、多种作业方式通过捕捞控制凶猛鱼类和野杂鱼类,既可获得一定的收益,又对保护经济鱼类有利。

(三)渔获物统计和分析

对一个放养鱼种的水体进行渔获物的统计和分析,是逐步认识水体生产力的一条途径,也是检验人工放养效果的必要手段。因此,渔获物的统计与分析,是研究水体合理放养的一个重要手段。

1、渔产量的统计渔获物的产量统计每年都要进行。对常年进行捕捞的水体,在产量不够集中的季节,要分别统计每批渔获物;在产量高度集中的冬季大捕捞时刻,除统计每批渔获物的产量以外,

还要在每批渔获物中抽样,然后根据样品的重量百分比,计算出各种鱼的分类产量,以了解渔获物的组成及其变化情况。

2、经济鱼类年龄生长的检测在抽样后分别测定主要放养鱼类的长度、重量、年龄,计算增长量、增长率和肥满度等指标。

3、回捕率的计算回捕率的计算是根据随机抽样的材料,求出每种鱼各个年龄组的重量百分比;然后乘上该种鱼的渔获量,计算出各年龄组的重量;各年龄组的重量用同一年度相应龄组的个体平均重除之求出回捕尾数;回捕尾数与相应世代的放养尾数之比值,便是该种鱼当年的回捕率。各年度回捕率累计就是该种鱼的总回捕率。计算公式为:

r1= T1·P/W1·1/N·100;R=Σr1

式中:r1——回捕率(%)

T1——某种鱼某龄组的重量百分比(%)

P ——某种鱼的年捕捞量(kg)

W1——某种鱼相应龄组个体平均重(kg/尾)

N ——该种鱼相应世代的放养尾数(尾)

R ——总回捕率

根据上述统计资料获得的信息加以认真分析,为技术措施的改进提供依据。

4、群体增重倍数放养鱼的渔获量与放养鱼种重量之比,为群体增重倍数,也曾被称为放养效益,是考核生产效果的一项指标。浙江省青山水库1972年~1976年5年平均每亩放养鲢、鳙126尾、3.0kg,鲢鳙平均亩产为43.1kg/年,增重倍数达14.4,为国内湖泊水库粗放养殖高水平的指标。

五、放养渔业对湖泊生态系统的影响

我国目前大水面粗放式养殖业的基本结构,是以草鱼、鲢、鳙等草食性和滤食性鱼类为养殖主体,以利用水体天然饵料为技术依托,主要优点是能量转化率高,成本低。主要缺点在于水面利用率低、效益低、对环境的压力大。

(一)湖泊放养与湖泊生态系统的退化

湖泊生态系统的退化是指湖泊在其自然演替和发展过程中,由于受人类活动的较强干扰,其生态系统的结构与功能严重受损的变化过程。结构的退化主要是指生物群落的受损和变化,如水草的消失,物种多样性下降,食物网结构简化,稳定性下降等。功能的退化主要是指湖泊自净能力的衰减,主要表现为物质循环速率加快,系统对环境干扰的反应敏感。使湖泊生态系统保持良性运行的关键生物类群是水生高等植物,整个水体动植物的多样性的基础也在于水生高等植物。水生高等植物,尤其是沉水植物可贮存大量营养物质,从而抑制另一类初级生产者——浮游藻类的生长,使水质清澈。当

过量放养草鱼时,水草吸收和贮存的营养物质便通过草鱼的摄食、排泄被大量释放到水中,加速了浮游藻类的繁殖。然后因浮游藻类生物量增加,降低了湖水透明度和补偿深度,又将进一步缩小水草的生存范围,如此恶性循环,沉水植物越来越少,直至消失。这类湖泊透明度小,自净能力差,水体的多元功能难以维系,一个良性生态系统的湖泊演变成了生态系统退化的湖泊(俗称为藻型湖泊),造成湖泊富营养化。我国放养渔业的初期,大多数浅水湖泊在自然状况下,水草的覆盖率一般都很高,通常多以放养草鱼“垦荒”,有意识地限制水草,促使水质转肥,以利鲢、鳙鱼增产,最终滤食性鱼类取得绝对优势。这样的技术路线是值得反思的。

(二)滤食性鱼类在湖泊富营养化过程中的作用

湖沼学和内陆水体生物学的研究者,从一开始就将水体生物生产力的开发研究作为学科的主导方向。20世纪六十至七十年代通常是从外源营养物输入及初级生产力入手,探讨水质变化及初级生产力水平对生物群落的影响。如:物理和化学因素→浮游植物→浮游动物→鱼类,即所谓上行途径(Bottom up approach)。国际和国内都以开发水体生物生产力为主导,有力地推动了内陆水体生态系统的研究和内陆水体渔业的发展。其后,人们迅速认识到水生态系统结构和功能的脆弱性与不稳定性,将注意力从生产力开发转移到环境保护上来,八十至九十年代,人们采用了另一种研究途径(或视角):即探讨食物链上层生物的变化对下层生物、初级生产力及水质的影响,即下行效应(Top down effect)。其中的一个研究重点和热点问题,就是浮游生物食性鱼类如何通过对浮游生物的影响,进而对水体的水质产生影响。

有关研究表明,鱼类摄食浮游动物,减缓了浮游动物对浮游植物的摄食压力,浮游植物生物量和初级生产力上升(Shapiro等,1984;Carpente r等,1987);鱼类对浮游植物的大量摄食,并不能使浮游植物的生物量降低,这是因为更小型藻类得以增殖(Smith,1985);浮游生物食性的鱼类加快了磷的释放速率或循环速度(Henry,1985)。因此,降低滤食性鱼类的数量,可以使植食性浮游动物生物量增加,浮游植物生物量减少,叶绿素浓度和初级生产力下降,透明度增加,湖泊中氮、磷的浓度降低(Shanpiro等,1984;Carpenter等,1987)。因此,Carpenter等人(1985,1988)据此提出了“营养级联相互作用”(cascading trophic interaction)的假说。八十年代以来,大多数实验证实了“下行效应”的观点,当然也有不显著和相反的结论。

中国科学院水生生物研究所的研究者在武汉东湖的实验表明东湖浮游生物群落,特别是浮游生物体型的大小基本上为滤食性鱼类所控制,符合下行效应的假说。具体表现为:

1、大型浮游植物生物量下降,小型浮游植物生物量上升目前在东湖主体湖区中心,小于30μm 藻类的叶绿素量占总浮游植物叶绿素a量的92%,九十年代藻类的数量是八十年代的7倍;八十年代中期以后,大型蓝藻“水华”的消失可能与鲢鳙密度的持续增加有关,可是“水华”消失后东湖富营养化程度没有降低,而是加速发展;

2、小型浮游动物(原生动物、轮虫)数量大幅度上升,大型浮游动物如枝角类数量下降,桡足类则处于相对平衡状态,浮游动物的总数量也大幅度上升。

这种情况均表明,在强大的鲢、鳙种群的摄食压力下,浮游生物中的大型种类(尤其是枝角类)受到抑制之后,小型种类终究将占领大型种类所遗留下来的生态灶,由于小型藻类的大量发展,水质愈加恶化,湖泊富营养化的程度愈加严重。在这种条件下,东湖生产出的商品鱼质量下降,有强烈的腥味和异味而不受欢迎。

(三)走可持续发展之路

我国是一个淡水资源紧缺的国家,淡水总贮量虽居世界第6位,但人均拥有量只有世界水平的1/4,居第109位。我国已被列入全世界人均水资源13个贫水国家之一,全国600多个城市中有一半以上城市不同程度地缺水。如此有限的淡水资源,目前又处于贮量有减无增,需求量有增无减的双重压力下。再加普遍性的水体污染,有水不能用的局面正在许多地区出现,淡水资源已成为我国社会经济发展的制约因素。我国的内陆水体正面临着双重压力:既要承担渔业增产的重担,又要维持良好的水质的生态状况。面对这一新课题,我国政府和水产科技界已经开始重视大水面渔业开发的生态效益问题。按照可持续发展的战略思想,我们应当把维护具有高效自净能力的水生态系统作为首要目标,同时适度开发内陆水体的生物生产力,以满足国民经济和人民生活的需求。把建立具有水质保障的渔业生态系统作为今后发展的主攻方向。

我国多数天然湖泊生态系统中的生物多样性结构本身,就具有很强的污染自净能力和较高的渔业发展潜力。合理调整放养结构和渔业利用的强度,以优质水产品为主要放养对象,提高产值,达到渔业效益与环境效益的协调是完全可能的。对湖泊污染和富营养化的治理应采取以生物治理为主的综合措施才可显著见效。国外关于生物操纵(Biomanipulation)的理论可供借鉴。目前,有些湖泊采用种植沉水植物、限制草食性鱼类放养量、保护水草资源等方法,使“藻型湖泊”转为“草型湖泊”已初见成效。

水库经营方案1.doc

水库经营方案1 东城水库开发经营方案 2014年10月东城水库实行统一管理后,我处按照领导指示,认真勘查水土资源,积极联系相关单位,充分调研市场行情,结合水库实际情况,确定了水库的开发经营思路,经领导班子讨论形成了初步方案。 一、当前水库经营现状 东城水库蓄水达到设计水位时,水面面积19.13平方公里,其中常年适宜养鱼水面大约2.5万亩。自水库2010年建成蓄水后,一直由金水源公司在经营,主要是利用水库水面养鱼。为此大庆市水务局在2012年4月曾经通过水源管理处转借金水源公司资金336万元,用于水库专项养殖。2014年10月,局领导决定水库统一管理,水源管理处接回经营事务,同时债务又转回我处。今后我们将按照局领导的安排,顺承全体职工的期望,在搞好库区养殖的基础上,积极开发坝外水土资源,尝试多种养殖和种植,在优质供水的前提下全面发觉水库的综合效益。 二、开发经营宗旨 《黑龙江省水利工程管理条例》规定, 水利工程管理单位在管好用好工程前提下,因地制宜地开展多种经营。水库经营要以保障工程安全运行为前提,以优化库区水质为宗旨,以库区水面为主体,以周边资源作补充,探索开展绿色生态养殖和种植,育、养、销形成良性循环,在满足水库自身水质净化的基础上,在政策允许的情况下尽量改善职工生活。

三、开发经营范围和方式 开发范围: 现在除去库区水面可以发展渔业以外,水库坝外尚有1900亩的土地,这些地带有的常年积水,有的进行了绿化,尚余部分可以利用,对这些地带要逐一详查,宜养则养、宜种则种。 经营方式: 财务管理:水库经营要实行“以库养库”,不动用财政资金。以库区内现有鱼类为基础,量入而出,产多少鱼,卖多少钱,干多少事。经营事项单独列账,所有收入上缴到管理处财务,所有支出由财务支取。严格执行《事业单位财务规则》和《事业单位会计准则》。 运行管理:水库经营由多种经营科具体负责,分管领导指导,主要领导统筹。经营科人员不足,财务人员由单位协调。其余管理人员外雇,大约3-4人。 运营方式:库内渔业捕鱼和卖鱼分别对外承包,承包人交纳风险抵押金。实行定额管理,阶梯价格,利益分享,风险共担。达不到额定数量时扣抵风险金。库外养殖和种植结合站房看护委托管理,规定产量,每月给付基本工资。年终考核,定量以上对应相应奖励,定量以下对应相应罚没。以投入不大于产出,略有剩余为原则。逐年利润用于偿债。 四、工作部署 1、要提前开展前期工作

生态养殖 前景看好

生态养殖前景看好 距离六师一?二团梧桐镇三连一公里处,一排排高标准的羊舍映入眼帘。这就是五家渠鑫宝农业科技开发有限公司的养殖园区。 五家渠鑫宝农业科技开发有限公司成立以来,为一?二团梧桐镇的现代农业、畜牧业发展注入了新的活力,不仅拓宽了职工多元增收新渠道,而且推动了团场退耕还草项目的进展,有效促进了当地社会经济的健康发展。 今年,五家渠鑫宝农业科技开发有限公司以项目建设为载体,坚持“减量化、资源化、无害化”的原则,采用“能源节约化”和“生态养殖化”的综合理念,计划投资建设1.5亿立方米羊粪沼气工程和100万吨生物有机肥生产基地等生态产业链集群项目,充分发挥循环经济的生态协同效应。 同时,该公司与多家企业、机构合作,成立新疆鑫宝牧业股份有限公司,并投资近50亿元,建设以湖羊规模化养殖为主体的新疆鑫宝现代农业生态产业园。 目前,养殖园区存栏湖羊近10万只,新建圈舍170栋,面积达32万平方米,预计2018年养殖规模将达到120万只,仅肉羊产业一项可实现产值4.8亿元。按照“龙头企业+合作社+农户+基地”的经营模式,该公司先后成立畜牧养殖、种

植、农机三个方面的专业合作社。 1月至3月,位于六师新湖农场的日发新西域五家渠牧业有限公司也喜事连连。 目前,该公司已建成现代化养殖圈舍58栋,初步完成了饲草料种植加工、标准化养殖基地建设、良种繁育、屠宰分割加工等一条龙的产业链建设。 在保证质量的基础上,该公司采取多项措施开拓市场,增加养殖效益。同时,与乌鲁木齐市华凌畜牧开发有限公司进行合作屠宰,并投资建成网络销售平台,通过网络途径拓展市场,使该公司种羊和肉制品远销疆内外。 据了解,今年第一季度,该公司销售种羊和育肥羊1300多只,销售额达200余万元。目前,年存栏生产母羊3万只,实现了养殖效益的首季“开门红”。

雨作文之生态养鱼可行性报告

生态养鱼可行性报告 【篇一:****鱼塘养殖建设项目可行性报告】 高青鱼塘养殖建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 项目名称:高青鱼塘养殖建设项目 项目建设单位:****养鱼场 项目建设地点:淄博市******** 建设性质:新建 项目负责人:张** 二、项目建设的必要性 该项目建设有利于高青县低洼盐碱地资源保护利用,按照统 一勘察、分区规划的原则,因地制宜地划分功能区域布局,使低洼 盐碱地资源得到保护和合理开发利用,形成优势特色产业带,实现 区域化布局、专业化生产、产业化经营的良好态势,优化资源配置,使资源保护和开发利用实现双赢。 渔业是我县的农业优势特色产业之一,水产品也是我县的“拳头”产 品之一,在市场经济的锤炼下,渔业在大农业中的特色产业地位得 到不断的巩固和强化。水产品是我县“产得下、卖得出、受欢迎、叫 得响”的农产品。项目建设有利于高青县水域与低洼盐碱地资源保护 和利用,对做大做强渔业特色产业、促进农业产业结构调整有重要 意义。 渔业是与生态环境密切相关的农业产业,它既能利用生态环 境,又可以改造、优化生态环境。平罗县地处西北内陆,生态环境 脆弱,发展生态渔业对于改善生态环境、提高植被覆盖率、改良盐 渍化土壤、促进社会经济可持续发展更具现实意义。近年来,我县 利用低洼盐碱地“以渔改碱”、湖泊湿地“以渔养水”生态渔业模式取 得了初步成效。利用低洼盐碱荒地,发展“以渔改碱”生态养殖,形 成种养良性循环的生态农业生产系统,有效遏制了土壤盐渍化。利 用湖泊湿地,按照比例科学投放草食性、滤食性、吃食性鱼类,发 展“以渔养水”生态养殖,在发展渔业生产的同时,可降低水域富营 养化程度,可有效地保护水域生态环境。

水库生态渔业养殖问题研究

水库生态渔业养殖问题研究 【摘要】新形势下水库渔业如何健康发展?必须要找准发展的方向,那种大量投施肥料、投喂饲料破坏水库水体环境的作法肯定是行不通的,是要禁止的,那种放任自流不加重视,忽视水产养殖的作法也是不可取的。适度的水产养殖是对水库水体环境的一种净化,当前适度的水产养殖也是保护水质环境的一种重要的有效举措。同时水库水体环境进行修复后,优质的水体资源,可生产出优质鱼类,为人们提供健康的、生态的、所需的鱼产品。也是水库水利工程单位发展经济的一个补充。因此,水库渔业要有发展空间、要有定位、要找准发展方向。本文分析了水库生态渔业养殖问题。 【关键词】水库管理;生态渔业;特色渔业 1.生态渔业的发展 生态渔业,就是利用水库优越的产地环境、优质的水、生产优质的水产品。要求按绿色水产品或有机水产品的标准进行生产。以水库优美的、无污染的库周环境及优良的水质,主打健康的优质的水库鱼类品牌来提升水库渔业的效益。如山东省潍坊市峡山水库是该省最大内陆水库,是一座饮用水源的水库,2010 年水库所生产的鱼类获得国家绿色食品认证后,该库鱼价近乎天价被抢一空,鱼肉质嫩滑,味道鲜美很少有泥腥味,鱼鳞鲜亮、发青,被人们所认可,水库渔业取得较好的效益。千岛湖是获得有机认证的鱼产品,鱼的美味、鱼的效益更是闻名全国。因此水库的自然环境条件最优越,如果加以自然环境的保护,控制污染源,定能产出优质的健康的绿色水产品和有机水产品,以鱼的质量、鱼的品牌来提高水库渔业的效益。也就是走生态渔业之路。必须要对影响水库水质的污染源进行控制,严格水资源的管理,严禁“三废”污染源进入水库。对已经富营养化的水体,要利用生态修复技术进行改善,确保水库的水质符合绿色水产品或有机水产品的养殖标准。注重产地环境的保护,注重库区生态林的建设,利用良好的环境生产优质鱼类,以鱼的品牌来提高水库渔业的效益。要求按无公害水产品或绿色水产品的标准化生产,加强投入品的监管,严格按标准化进行操作,切实把好鱼种的进购质量安全关,严禁投施任何肥料或渔药。作好养殖全过程的记载,建立好生产操作规程,严把水库养殖的水质检测关,以及鱼的质量安全检测。提高养殖过程的技术操作,确保鱼的皮毛、鱼的体质、鱼的规格达到优质的无公害水产品标准或者绿色水产品的标准,积极挖掘水库优质鱼的不同水库的水产品地理标志,完善水产品的商品注册,提高水库优质鱼的知名度。这样才能达到安全、优质、高效的生态渔业之路。目前走生态渔业之路成功的例子很多,如清江鱼、丹江白鱼、千岛湖鳙鱼、峡山鱼等等。关键点:优质的水库环境,优良的水质,标准化的生产,无公害(绿色、有机)的水产品质量。控制技术:①要达到无公害或绿色、有机水产品的产地环境要求,水质养殖标准的要求。②要制定好优质的水产品标准化生产操作技术规程。③要建立好质量追溯保证体系。④加强对水产品养殖过程的质量安全监管。 2.技术渔业的发展

淡水养鱼水产养殖项目实施方案(修改后)

淡水养鱼水产养殖项目实施方案(修改后) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

2016年碧江区和平乡 淡水养鱼产业化扶贫项目 实 施 方 案 项目实施单位:碧江区和平乡人民政府 项目主管单位:碧江区扶贫开发办公室 二0一六年一月 2016年碧江区和平乡淡水养鱼产业化扶贫 项目实施方案

一、基本情况 (一)项目概要 1、项目名称: 2016年碧江区和平乡淡水养鱼产业化扶贫项目 2、项目性质: 养鱼 3、项目财政扶贫资金额度: 20万元。 4、项目实施单位:碧江区和平乡人民政府 5、项目负责人:李晶电话: 6、监管单位:碧江区扶贫开发办公室 7、项目主管单位:碧江区扶贫开发办公室 8、负责人:田源电话: 9:项目依托单位:碧江区畜牧水产中心 10、项目负责人:陈世友 二、项目主要建设内容及鱼苗补助方案 1、建设地点:和平乡德胜屯村老屋场吴家坝(建设时间:从2016年1月-6月) 德胜屯村位于和平南部,全村有农户546户,其中贫困户137户,贫困人口346人。通过淡水养鱼项目养殖的实施,将带动德胜屯村10户贫困户脱贫致富。 2、主要养殖鱼苗及规模 本项目占地70亩,鱼塘长470米,宽100米。 购买鱼苗(规格10-15㎝):200000尾。 3、财政扶贫资金支持环节及额度

本项目补助标准根据碧江区扶贫开发领导小组关于印发《碧江区2016年度财政扶贫资金项目补助标准》(试行)的通知(碧扶领发[2016]14号)文件执行。 本项目基础设施总投资为万元(自筹);鱼苗总投资20万元,财政扶贫资金投入20万元;共计万元。 财政扶贫资金支持环节及额度如下: 财政扶贫资金补助概算表 4、财政扶贫资金补助方式 本项目补助方式:实行先养后补的方式执行。 三、项目利益联结机制 为确保项目实施后贫困农户的利益,达到扶贫效果,在利益分配上按销售纯利润,按“二二三三”分成,鱼塘基础建设借款还贷占3成, 10个贫困户占3成,工人工资占2成,支付土地承包费2成,[50万元×(纯利润/总投资)×30%]连续带动贫困农户3年,并签订扶持带动协议。 四、项目实施主要技术方案 (一)主要技术路线 1、技术说明 ⑴选址:鱼塘是鱼类生活的场所,鱼塘条件的优劣,对鱼的产量有着直接的影响,在选择鱼塘建设时必须把握原则是选择地理位置宽阔、平

论述水库生态渔业养殖问题

论述水库生态渔业养殖问题 发表时间:2019-09-04T17:31:24.117Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:夏念丽[导读] 从而为水产养殖带来巨大的经济效益,并对生态环境进行有效的保护。因此研究水库生态渔业的养殖具有非常重要的现实意义。诸城市农业农村局山东省诸城市 262200 摘要:随着我国水利事业的高速发展,水库的数量也越来越多,这些水库的位置范围分散、养殖面积广阔,因而为了合理的运用这些水库资源,就逐渐的形成了水库水产养殖的新经济模式。但是在实际的养殖过程中,由于我们对与此养殖方法的不够深入了解,养殖技术不规范、管理知识不充分等原因,使得水库出现水质变坏、环境污染等问题,这极大的影响了水库养殖的质量,制约了水库生态渔业的养殖发展。所以,我们在水库养殖过程中必须要加强对健康养殖技术的重视和应用,从而提高养殖的质量和水平,确保水库水质的良好。基于此,本文将对水库生态渔业养殖问题进行详细的分析和探究,并提出有效的养殖措施,希望可以增加水库渔业的经济效益。 关键词:水库养殖;生态渔业;问题分析 国家的生态环境污染日益加重,人们对于环境保护的重视程度越来越高。现今的市水利事业发展良好,水库中开始进行了生态渔业的养殖,从而达到保护水体,促进水产经济增加的目的。但是在实际的养殖过程中,由于一些人为因素或外界因素的影响,使得水库中的水质并没有被保护,反而加重了污染,同时水产养殖的经济效益也在不断的下降。所以,我们必须对水库生态渔业养殖中存在的问题加强研究,并结合实际的情况,采取适当的措施保障水库养殖目的的实现,从而为水产养殖带来巨大的经济效益,并对生态环境进行有效的保护。因此研究水库生态渔业的养殖具有非常重要的现实意义。 1、水库渔业健康养殖的方法 1.1?自然养殖技术 这种养殖技术主要指的是利用天然无污染的水域(包括其中的天然生物链),在基本不进行施肥、投饲、用药的条件下,进行有机食品和绿色食品生产的水库养殖技术。 1.2?生物学养殖技术 生物学养殖技术主要是指在各种水质理化指标和环境条件均达标的水库养殖水域内,以科学、合理的手段进行优良、适宜的品种(可以适当的引进地方或国家级的优良品种)选择,并对其采取绿色、无污染的饲料喂养,从而实现整个渔业养殖过程中合理、科学的培育生产目的。我们在养殖过程中,也可以运用那些无毒副作用、无残留、无污染的生物学制剂在其中,从而防止鱼苗发生病害。同时,还要尽可能的应用中草药进行病虫害的防治,并实行休药期的制度,从而将药物残留量保持在允许的安全范围中。 1.3?休药期养殖技术 在水库渔业养殖周期上合理控制,通过科学的划分,达到科学养殖的目的,一般情况下可以对周期划分成两部分:第一阶段就是通过常规方法,做到精养,通过日常管理与维护,使池塘水产达到一定数量,在进行养殖过程中,不能使用违规饲料和药物,不使用任何添加剂,使生物保持良好的自然生态;第二阶段就是在养殖过程中,如果遇到病害,就会使用药物进行控制,当达到效果后,就需要根据以往所使各类添加剂和药物情况,适当停止洒放,使有害物质残留量不超标,这个阶段叫休药期,通过保养,使水质、环境各方面指标达到环保要求,确保有机物质的生成。 1.4?生态养殖技术 由于集约化的养殖池塘中底泥过多以及水质富营养化,导致渔业生产常常发生病害,降低健康养殖的质量,因此就需要进行生态养殖,即在一定范围的养殖水面中,利用堤埂进行种草养鱼、农作物种植等,从而将底泥、水质等进行综合性的、无公害的生态利用,从而建立起一个良性、健康的水库生态渔业养殖系统,尽可能的利用系统当中产生的剩余能量进行有机污染源的综合、全面、科学的处理和利用,从而达到对水库系统的直接(间接)的再循环利用。 2、加强水库渔业健康养殖措施 2.1?加强水库渔业水处理技术 渔业健康养殖首要的是水质要达标,这是养殖的基础,对大水面的水库而言,其面积广大、流动性强,对水质的控制较难把握,要想使水质环境良好,就需要正确把握住周边生态状态和理化状态,对不达标的水质需要进行科学处理,一般情况下有如下几种方法。1)化学处理法,主要通过使用化学反应方法做到对水源的控制,使水源中写作的悬浮胶粒或污典物得到净化,主要操作方式是中和、凝絮、络合、消毒、氧化、还原等,按照不同水质结构特点,做好方法的选择,达到治水的目的。2)物理处理法。水有不同的物理特性,只要根据用途划分好水的物理特性,才能确保水质良好。可以通过使用物理、机械方法把水源中有害气体或悬浮物质去除,使水质达到养殖标准,主要措施是过滤、沉淀、吸附、逆渗透、泡 沫分离等方式,在实际操作中,要根据水质具体情况做好正确的选择。3)生物处理法。这种方法是自然方式,主要利用生态链的自我更新,达到治理水质的目标。也就是说对水库自然生长的水生植物进行保护与利用,科学合理的利用好高等水生植物、绿色藻类、微生物、光合细菌等生物,使他们形成一个完全可以调节的生态圈,合理控制数量与比例,达到对水库水质改良的目标,这种方法能够从根本上降低和避免因代谢产物或残饵积累对水质造成的污染,能够通过生态循环,治理水质,净化水源。 2.2?优化水库渔业营养施配 水库渔业养殖对水产品营养要求较高,所以在养殖过程中,一定要合理控制好生物特性上的需求,做到科学养殖、健康养殖。合理控制好营养投放与比例需要做好如下工作。1)控制好碳水化合物比例。这类物质是鱼类需求量最大的,在养殖过程中,需要对水中的化合物进行测量,确保需求量,在一般饲料中就含有这种营养物质,充分做好比例调节,标准要求为每克碳水化合物热量利用是 5 ~ 16kJ。2)氨基酸和蛋白质的调配。鱼体主要成分就是蛋白质,数量多少影响着鱼苗发育速度。只有全面控制好氨基酸的含量,才能确保蛋白质成分平衡,所以养殖时,需要做好对氨基酸和蛋白质的科学检定,确保数量合理。3)维生素脂肪调配。合理利用能够促进鱼类发育,保证在成长过程中的健康健全,维生素能够调节鱼类生理功能,实现氧化还原、调节代谢作用。四是矿物质调配。也就是指无机盐类物质,矿物质充足,能保证物质实现正常的代谢功能;脂肪为鱼体提供脂肪酸和能源。

生态鱼养殖关键技术要点

生态鱼养殖关键技术及饵料配方生产操作要点 一、生态鱼特性 1.一般特性 ⑴外表。鳞片紧凑,光泽鲜亮,活力强,耐储运。 ⑵体形。外观体形匀称,腹部偏平。 ⑶体色。体色自然。 ⑷口感。口感细腻、鲜嫩、爽滑脆,肉质紧实,耐烹饪。 ⑸营养含量。粗蛋白含量、氨基酸总量均比常规养殖鱼高3~5%,粗脂肪含量比常规养殖鱼低3~5%,水分含量比常规养殖鱼低10~15%。 2.品种特性 ⑴生态草鱼:鱼体略呈筒形,头部稍扁平,尾部侧扁,腹部偏平;鱼体色呈茶黄色,背青灰,腹部灰白;口感细腻、鲜嫩、爽滑,肉质紧实。 ⑵生态鲤鱼:鱼身体成梭型,背面是深灰黑色,腹面是白色;肉质细嫩,肉味甜美。 ⑶生态狗鱼:鱼体侧扁、较高,鱼头大而肥,占体长的三分之一,体侧发黑且有花斑,肉质雪白细嫩。 二、生态鱼养殖关键要素 1.水质要素

水质清新,达到“活、爽、嫩”。 2.饵料要素 投喂麦芽、稻谷芽、糠饼、豆粕、菜粕、蚕豆等基础饵料,搭配高蛋白优质牧草,限产保质。 3.管理要素 不投喂配合饲料;不施用有机肥料;不使用化学添加剂。 三、生态鱼养殖技术要点 1.水质调控技术 ⑴灌引无污染源的外河水或地下水。 ⑵使用微生物制剂或水生植物常年调控。 ⑶经常更换新鲜水体,每月1次。配套建设水体净化循环系统设施,水体循环利用;利用水质在线监测信息平台常年对水体各项养殖指标进行监测。 2.科学投放规格 草鱼≥1.5斤/尾,鲤鱼≥0.3斤/尾,狗鱼≥1.5斤/尾 3.合理投放比例 草、鲤、狗鱼混养模式的投放比例为草: 草:鲤:狗鱼=200:120: 250。 4.精选投喂饵料 ⑴优质高蛋白牧草: ⑵精料:麦芽、稻谷芽、糠饼、豆粕、菜粕、蚕豆等。 5.讲究投喂方法

我国生态养殖的发展现状存在问题与对策

※畜牧科学农业与技术2015, V ol.35, No.04175我国生态养殖的发展现状存在问题与对策 朱建勇 (乌兰察布职业学院 内蒙古 乌兰察布 012000) 摘 要:生态养殖是提高养殖生物产量、保障食品安全质量和保护生态平衡的重要手段,是健康养殖的重要途径。 本文简述了生态养殖现状与优势,并针对其现存的问题提出相应的对策,以期为我国生态养殖业持续发展提供参考。 关键词:生态养殖;发展;现状;对策 中图分类号:S811 文献标识码:A 生态养殖是指在一定的养殖空间内,养殖者根据不同养殖生物间之间的食性互补、生态位互补、物质循环、能量流动等原理,辅以相应的养殖技术和管理措施,实现不同生物互利共生,实现生态平衡,提高养殖效益的一种养殖方式[1]。这种养殖方式不仅保护生态环境,保护生物多样性,生产出高质、安全、无公害食品,具有良好的环境效益和较高的经济效益。 1我国生态养殖的现状 1.1 我国畜禽生态养殖现状[1] 1.1.1 放养模式 畜禽生长到一定时期,将其放养到山林或自家的果园,让其取食野草、野菜与昆虫。这种放养式,可以减少饲料的使用量;畜禽粪便可以作为有机肥,减少化肥用量,减少环境的污染;由于放养空间广阔,畜禽能四处走动,其对疾病的免疫力强于一般养殖的畜禽;能实现优质水果和高品质肉类双丰收。 1.1.2 立体养殖模式 我国比较成功的立体式养殖是“鸡-猪-蛆-鸡、猪”模式。利用鸡粪饲喂猪,再用猪粪饲养蝇蛆,蝇蛆可以用来喂鸡或猪。还可以将蝇蛆晒干制成高蛋白饲料,由于其中含有大量的抗菌肽,可以预防鸡或猪的疾病,促进其生长发育,增强其对病原微生物的抵抗力。这种模式,不仅可以使鸡粪变废为宝,而且还能减少抗生素在饲料中的使用。 1.1.3 以沼气为纽带的种养模式 在沼气池中,畜禽粪便中的有机物物质通过微生物发酵,将其转化产生可以利用的再生资源。产生的沼气可以代替煤炭用于日常生活,沼气还可用来发电照明,减少了CO2的排放量。剩下的沼液渣还可以用来养殖鱼、蚯蚓,用饲养的蚯蚓又可以作优质的动物饲料,沼液、沼渣还可以作为肥料用于种植农作物或果树。 1.2 我国水产生态养殖现状 1.2.1 食性互补养殖模式 食性互补养殖模式是指将不同食性的水产生物混养在一起,使池塘的饵料资源和空间资源得到更好地利用,从而获得较高的经济效益和生态效率。在唐代,我国就有根据青鱼、草鱼、鲢鱼和鳙鱼的食性不同将其一起混养的记录。近年来有将食性不同的鱼类和贝类按一定的比例混养[2,3],从而获得较高的经济和生态效率,这种类混养不但能改良水质提高产量[4],而且对疾病的预防控制也有一定的作用[5]。 1.2.2 生态位互补养殖模式 生态位互补养殖模式是将占据不同生态位的水生生物物种进行混养在一起。古人根据鲤鱼占据鱼塘底层和鲢鳙鱼占据鱼塘上层而将其混养在一起。近年来将占据不同生态位的鳙鲢和蚌进行混养,充分利用池塘水域空间和饵料,还能改良养殖水域的水质,提高养殖生物的成活率[6,7]。 1.2.3 综合养殖模式 桑蚕鱼塘的养殖模式就是一种综合养殖模式,它是我国水产研究在19世纪50年代根据我国当时水产养殖的特点而发展起来的养殖模式,它充分利用了能量流动、物质循环和种间互利共生,实现了鱼塘-桑树-蚕的综合养殖。在这种养殖模式中,养蚕的粪便或残渣可以作为鱼的饵料,鱼塘底层的塘泥为桑树提供肥料,桑树的桑叶又为家蚕提供了食料,这种养殖模式实现了物质循环利用。鱼塘的鱼为人们提高了优质的水产品,家蚕吐的丝可以制作丝绸,桑树的桑葚也可作为水果商品[8]。近年来,我国南方根据稻田地形多变而发展起来的稻田养虾、稻田养蟹及稻田养鱼等技术,这不仅为虾、鱼、蟹提供了宽阔活动空间,且养殖的虾、鱼、蟹摄食水稻的一些有害生物,减少农药的使用[9-12]。 2生态养殖的优势 2.1 能生产出优质的活体蛋白和无公害的绿色食品 近年来,居民生活水平得到不断改善,居民对食品安全的要求也愈来愈高,食品的安全问题和自身的健康问题已经成为关注的焦点。人们不仅追求美味可口的动物产品,而且还要求绿色无公害。但许多养殖户利用生长激素刺激经济动物快速生长,缩短养殖时间,降低了养殖成本,但这却导致所养殖出来的动物品质下降,缺乏固有的味道。激素的大量使用,会导致部分残留在动物体内的激素随着食物链进入人类体内,人类身体健康受到威胁。在生态养殖中,动物粪便可以用来饲养蝇蛆和蚯蚓。蝇蛆和蚯蚓是优质的蛋白质饲料,含有各种天然必需氨基酸和生长激素,可以促进养殖动物健康发育,生产出绿色无公害的食品,具有广阔的前景。 2.2养殖成本大大降低 近年来,我国养殖业竞争激烈,但养殖成本高,产品价格低,产业亏损严重,面临着巨大的考验[13]。目前,高价的商品饲料是其亏损严重的主要原因。采用生态养殖,可以利用动物粪便及生活有机垃圾饲养高蛋白的蚯蚓和蝇蛆,实现变废为宝。蚯蚓和蝇蛆可以作为动物饲料添加剂代替鱼骨粉,降低养殖成本。 2.3 改善卫生条件 人、畜、禽的粪便和一些有机垃圾是病原微生物滋生的温床,也是农村恶臭的源泉。生态养殖可以利用EM 微生态制剂,分解粪便中的臭素,抑制氨气排放,净化养殖环境。发展生态养殖,可以实现低价原材料的循环利用,改善农村卫生条件[13]。

淡水养鱼水产养殖项目实施方案修改后

2016年碧江区和平乡 淡水养鱼产业化扶贫项目 实 施 方 案 项目实施单位:碧江区和平乡人民政府 项目主管单位:碧江区扶贫开发办公室 二0一六年一月 2016年碧江区和平乡淡水养鱼产业化扶贫 项目实施方案 一、基本情况 (一)项目概要 1、项目名称: 2016年碧江区和平乡淡水养鱼产业化扶贫项目 2、项目性质: 养鱼 3、项目财政扶贫资金额度: 20万元。 4、项目实施单位:碧江区和平乡人民政府 5、项目负责人:李晶电话:

6、监管单位:碧江区扶贫开发办公室 7、项目主管单位:碧江区扶贫开发办公室 8、负责人:田源电话: 9:项目依托单位:碧江区畜牧水产中心 10、项目负责人:陈世友 二、项目主要建设内容及鱼苗补助方案 1、建设地点:和平乡德胜屯村老屋场吴家坝(建设时间:从2016年1月-6月) 德胜屯村位于和平南部,全村有农户546户,其中贫困户137户,贫困人口346人。通过淡水养鱼项目养殖的实施,将带动德胜屯村10户贫困户脱贫致富。 2、主要养殖鱼苗及规模 本项目占地70亩,鱼塘长470米,宽100米。 购买鱼苗(规格10-15㎝):200000尾。 3、财政扶贫资金支持环节及额度 本项目补助标准根据碧江区扶贫开发领导小组关于印发《碧江区2016年度财政扶贫资金项目补助标准》(试行)的通知(碧扶领发[2016]14号)文件执行。 本项目基础设施总投资为125.6万元(自筹);鱼苗总投资20万元,财政扶贫资金投入20万元;共计145.6万元。 财政扶贫资金支持环节及额度如下: 财政扶贫资金补助概算表 本项目补助方式:实行先养后补的方式执行。 三、项目利益联结机制

山塘小水库高效生态养殖模式研究及示范(范本)

山塘小水库高效生态养殖模式研究及示范(范本)1.项目概况 本项目为浙江省科技厅省重大农业科技攻关项目(项目编号:2006C12113)。由金华职业技术学院和金华市开发区威旺养殖新技术有限公司共同完成。 2.主要经济技术指标 (1)从组织学和生态学研究探明了三角帆蚌、鲢、鳙三者食性的差异性,为珠蚌、鲢鳙鱼混养提供理论基础。 (2)通过围隔实验和野外试验,确定山塘小水库蚌鱼混养合理放养技术参数:①吃食性鱼/滤食性鱼的放养比例=2.09:1;②鲢/鳙的放养比例=2.71:1;③放养量:1龄三角帆蚌1000只/亩、鲢31.32kg/亩、鳙11.56kg/亩、吃食性鱼89.61kg/亩。或鳖100kg/亩。 (3)建立高效生态养殖模式4个,制订养殖技术操作规程2项,养殖水体N、P 含量比常规养殖模式分别降低了42%、97%,每只蚌珍珠年平均产量比常规养殖模式提高了1.17g。 3.创新点: 从三角帆蚌、鲢、鳙食性差异性着手研究,确定了三角帆蚌、鲢鳙、吃食性鱼类(或鳖)合理的放养密度及比例等技术参数;按循环经济理论发展珍珠养殖,将环境友好型生产理念用于水产养殖。 4.经济和社会效益、或产业化前景 截止2009年10月,课题组已实施总面积7584亩,产值9976万元,实现总利润4379万元,总增效1816万元。山塘小水库养殖平均亩利润提高到3083元,比常规珍珠蚌养殖平均亩增效1302元。2009年央视七套“聚焦三农”栏目以《淡水珍珠遭遇“寒流”》为专题报道了蚌鱼高效生态养殖新模式,金华日报、兰溪日报、金华电视台等媒体也进行多次报道。 金华市珍珠养殖户有3.8万户,珍珠养殖面积达20万亩,蚌鱼高效益生态养殖新模式的推广,为提高河蚌育珠生产的效益,特别是带动中小业者提高市场应变和抗御风险能力提供了良好示范作用。 (注:每个项目需另附4-5张照片,用.jpg格式同该文档一起发送。)

畜牧业生产对生态环境的影响

畜牧业生产对生态环境的影响 摘要从畜牧业生产对资源的消费着手,指出畜牧业生产对生态环境产生的影响,提出降低畜牧业生产对环境污染的措施。 关键词畜牧业生产;生态环境;影响;环保措施 自20世纪90年代政府实施“菜篮子工程”以来,个旧市畜禽养殖业得到了快速发展,1999年实现了肉食自给。随着畜牧业产业结构的调整,草食畜、养禽业迅速发展,畜牧业产值占农业总产值的比重超过40%,畜牧业已成为一个独立的行业,但同时也带来了不容忽视的资源、环保问题。畜牧业发展越快,畜牧业生产与生态、环境保护的矛盾也就越显凸出。因此,加快畜牧业发展应注重对生态资源的保护,减轻畜牧业生产活动对环境造成的危害,把发展循环型畜牧业应用于畜牧业生产中。 1 畜牧业生产的资源消费 随着人民生活水平的提高,对肉食数量及质量需求也随之增加,促使牲畜饲养总量增加,畜禽饲养过程中消耗的大量饲料资源,必然加剧饲草、饲料与资源的矛盾。2007年个旧市牲畜存栏总量84.65万头(只),其中生猪15.87万头,牛3.38万头,羊1.98万只,禽63.42万羽;出栏总量112.09万头(只),其中生猪23.67万头,牛1.24万头,羊1.11万只,禽86.07万羽。饲养这些牲畜,至少要消耗饲料粮10万t,牧草40万t。随着牲畜饲养量的增加,5年后饲草、粗饲料资源将难以维系。目前个旧市粮食产量仅4.56万t,人工牧草种植仅666.67 hm2,产量15万t, 全市的粮食生产远远满足不了牲畜的需要,牲畜饲料粮每年都要外调。个旧市草地面积已由1984年草地普查时的9.13万hm2锐减到4.93万hm2,并有继续退化的趋势,理论上虽可饲养草食牲畜5万头(只),但由于草食畜的过度放牧,投入不足,造成了林牧矛盾,生态退化,植被难以恢复。 2 畜牧业生产对生态环境的影响 2.1 畜禽粪便污染对生态环境的影响近年来,随着农业产业的规模化,有机肥的使用逐渐转向化肥、无机肥,使大量畜禽粪便等有机肥积压浪费,畜禽养殖在不同程度上形成了一个环境污染物的生产场。虽然个旧市畜牧业规模化、集约化生产接近生产总量的30%,但畜牧业生产模式仍是千家万户的小规模饲养,畜禽产生的粪便及加工废弃物对环境的污染也日趋严重,每年产生的粪便总量为40多万t(按1只鸡日排粪便100 g、1头猪排粪便6 kg计算),全市工业废水和生活污水的排放量903万t, 经科学处理的污水857万t,处理能力达87%。但经过科学处理的粪便量不足10%,由于处理能力和贮运能力不足,在每年雨季及非用肥季节,畜禽粪便随意露天堆放,粪水四溢,直接导致农民生产、生活环境的恶化。预计到2012年,随着奶牛、肉牛、猪、禽等牲畜饲养量的增加,牲畜排泄的粪便总量将达到70万t,环境将难以承载。这些排泄物首先是造成了水体污染,畜禽粪便的随意排放使水体富营养化,渗入地下使地下水硝酸盐含量过高;

无公害生态草鱼的养殖技术

无公害生态草鱼的养殖技术 1xx准备 池塘应选择在水源充足,水质良好,无污染的地点,并配备专用的进水及排水渠道,生态环境良好。面积以10~20亩为宜,水深能够达到2m左右。另外,池塘应该按每亩 0.4kw配备增氧机,一个池塘配自动投饵机1台。鱼种放养前10~15天,用7kg/亩~10kg/亩漂白粉清塘消毒,或用75kg/亩生石灰兑水趁热全池泼洒。清池后3~5天,注水入池达 0.8m~1m,注水时用xx 0.6mm筛网过滤,1天后,施放绿肥400kg/亩,或施放腐熟的有机肥250kg,5~7天后即可放养鱼种。塘周围种植一定面积的青饲料。 2鱼种的放养 2.1鱼种选择与消毒 选择规格整齐,体质健壮,体表光滑完整,无畸形,无病伤的苗种放养。自繁鱼种应具备优良性状,经无公害培育而成。如从外地引进鱼种须经检疫合格方能引入。放养前应该严格消毒苗种,全部鱼种均用4%食盐水浸浴消毒10min~15min,以预防各种细菌性疾病和水霉病。短途运输的苗种可直接浸泡消毒,而经长途运输的苗种最好经过一段时间的吊养后再浸泡消毒。 2.2放养时间 一般在11月至春节前后放,因为深秋、冬季水温较低,鱼体亦不易患病,开春水温回升即开始投饵,鱼体很快得到恢复,增强了抗病力,提早生长发育。 2.3放养密度 按8∶20放养模式投放鱼种,即草鱼占80%,适当混养鲤、鳙、鲢、鲫等鱼作搭配鱼,搭配鱼占20%。这样遗留在水中的饲料和草鱼排出的废物,可以培养浮游

生物,作为鲢、鳙的饲料,净化水质。另外可配养少量青虾等优质品种,以充分利用水域空间及残饵,提高养殖效益。 2.4免疫接种 鱼种放养时注射灭活疫苗,可降低出血病和“三病”的发生,提高成活率15%~20%,减少生产中使用鱼药量及残饵,提高养殖效益。 2.4免疫接种 鱼种放养时注射灭活疫苗,可降低出血病和“三病”的发生,提高成活率15%~20%,减少生产中使用鱼药量及药残量。已患病草鱼不宜进行注射免疫。注射器、针头以及稀释器皿须用75%的酒精消毒或用开水煮沸消毒。 3养殖管理 3.1饲料投喂 草鱼在池塘无公害养殖中提倡安全环保的颗粒或膨化配合饲料。配方为: 豆粕18%,菜粕28%,棉粕8%,麦芽根8%,次粉28%,米糠6%,磷脂粉 1.2%,食盐 0.6%,豆油1%,氯化胆碱 0.2%,磷酸二氢钙1%。鱼的摄食能力与水温高低密切相关。从3月底开始,投喂次数由一天1~2次增加到3~4次,坚持少量多餐,每餐只喂八成饱。如遇闷热、寒流、大暴雨等天气可酌情减量,每日投喂2次。随着春夏各种水草的增多,每天可以增加一次草料的投喂。平时注意在饲料中适量添加维生素等,避免草鱼患肝胆综合症等疾病而造成大量死亡。 3.2水质管理 80∶20的生态养鱼模式,管理工作主要是保持良好、稳定的水质,重点防缺氧泛塘。养殖草鱼的水质指标为: pH值7~

山塘水库常规鱼套养甲鱼生态养殖模式

山塘水库常规鱼套养甲鱼生态养殖模式 随着休闲垂钓业的发展,休闲垂钓者对垂钓产品的品种、质量要求越来越高,过去,常规鱼品种还不能满足垂钓者的要求,在此背景下,我市悄然兴起—常规鱼套养生态鳖的新型养殖模式。 该养殖模式是在养殖常规鱼的基础上,亩增放甲鱼50只。 一、技术要点 1.山塘水库选择选择交通便利,电力设施全,光照充足,水源充足,上游无污染,水质清新的山塘水库为宜。 2.放养前准备 (1)清塘在冬季干塘捕捞后,用生石灰100~120kg/亩进行清塘,以清除有害生物和病原体。 (2)防逃库塘四周水位线以上用表面光滑坚硬的坚固材料(如铝板、PVC板,石棉瓦等)围栏,栏板高出地面40cm,四周最好程圆形,如有直角应出檐10~15cm。 3.苗种放养 (1)常规鱼养殖按常规鱼养殖模式放养。 (2)甲鱼放养要求放养的甲鱼苗种规格一致,健壮无伤的外塘生态苗种。亩放养甲鱼50只左右,甲鱼规格为0.25~0.5kg/只。 4.日常养殖管理 (1)饲料投喂按“定时、定质、定量”原则,常规鱼按常规鱼要求投喂。甲鱼则投喂螺蛳、野杂鱼等鲜活饵料,每天二次,早上8~9点一次,下午4~5点一次,投喂量掌握在3%~5%。

(2)病害防治坚持“以防为主,防治并举”的原则,定时使用生石灰10~15kg/亩全塘均匀泼洒。甲鱼在该养殖模式放养密度低,水体环境好,鳖病发生较少,但应注意入池前的消毒,常用10PPM的高锰酸钾药浴10~15分钟。 (3)水质控制养殖山塘水库水体pH值在7.5~8.5,一般每月亩施生石灰10~15kg,水质要保持一定肥度,透明度应保持在30cm左右,水色黄绿色或茶褐色。 (4)日常巡查管理坚持每天早晚巡塘一次,观察养殖水质、防逃设施是否完好及甲鱼和鱼类摄食、活动、生长等情况,发现问题及时采取措施,并做好饲料投喂、渔药使用等养殖记录。 二、典型案例 於潜严家坞水库,兰树民养殖户,将自己的22.5亩水库进行常规鱼套养甲鱼生态养殖模式试验,在原常规鱼养殖的基础上,亩套养甲鱼50只。年底该养殖户在常规鱼的基础上,增收甲鱼405kg,新增产值:5.67万元,新增利润:3.2万元。亩增产值:2520元,亩增利润1420元,经济效益显著。

生态鱼塘建设及有机食品种植、养殖等项目建设可行研究报告

生态鱼塘建设及有机食品种植、养殖等项目建设可行研究报告

阜新鑫源农业有限公司生态鱼塘建设及有机食品种植、养殖等项目 建设可行性研究报告 阜新鑫源农业有限公司 二零一三年十一月

目录 项目概况............................................................................................................ - 3- 1 项目综述 ....................................................................................................... - 4 - 1.1生态鱼塘及有机农场的发展背景 ................................................................................................................................. - 4 - 1.2建设生态鱼塘有机农场的意义 ................................................................................................................................. - 5 -2项目建设内容 ................................................................................................. - 6 - 2.1 地理位置选址 ................................................................................................. - 6 - 2.2 自然环境 ......................................................................................................... - 6 - 2.2.1 光照条件 ........................................................................................ - 6 - 2.2.2 水资源 ............................................................................................ - 6 - 2.2.3 土壤资源 ........................................................................................ - 6 - 2.3 农场建设 ......................................................................................................... - 7 - 3 规划设计原则 ................................................................................................ - 8 - 3.1整体性与开放性的原则 .................................................................................. - 8 - 3.2生态性原则 ...................................................................................................... - 8 - 3.3经济性原则 ...................................................................................................... - 8 - 3.4参与性原则 ...................................................................................................... - 9 - 3.5特色性原则 ...................................................................................................... - 9 - 3.6多样性原则 ...................................................................................................... - 9 - 3.7适宜性原则 ...................................................................................................... - 9 -4农场规划具体内容 ........................................................................................ - 10 - 4.1百果园 ............................................................................................................ - 10 - 4.2养鱼池 ............................................................................................................ - 11 - 4.3蔬菜基地 ........................................................................................................ - 13 - 4.4农技研究交流中心 ........................................................................................ - 14 - 4.5百草园 ............................................................................................................ - 16 - 4.6商务中心及休闲度假区........................................................................................... - 18 - 4.7疗养休闲度假区 ......................................................................... - 19 - 4.8养殖场 ............................................................................................................ - 21 -5项目建设投入与预期效益.............................................................................. - 22 - 5.1项目投资计划 ................................................................................................. -22 - 5.2投资回报预期及融资方案 ............................................................................ - 23 - 5.3项目运行机制 ................................................................................................ - 24 - 5.4项目实施的保障措施 .................................................................................... - 25 - 5.5项目的效益分析 ............................................................................................ - 26 -