古文字与古城墙

古文字与古城墙

古文字里与城墙有关的字,据我考证,至少有以下几种:囗;土;厂;石;宀;冂;阜。下面我分门别类的作简要分析,希望得到方家指正。

一、囗字表示城墙。

现代的字书一般把口字分为两类,较小的口读作kǒu,解释为人说话、吃喝的器官;较大的囗读作guó和wéi,是國和圍的初字。我之所谓表示城墙的乃是后者,四四方方,与那一圈古城墙极为形似。但在实际书写方面,表示城墙的囗字往往写的就很小,无法从大小上来分辨其意义。比如國和圍,它们的异体字又写作“或”和“韋”,里面的口字就很小,但仍然是城墙的意思。

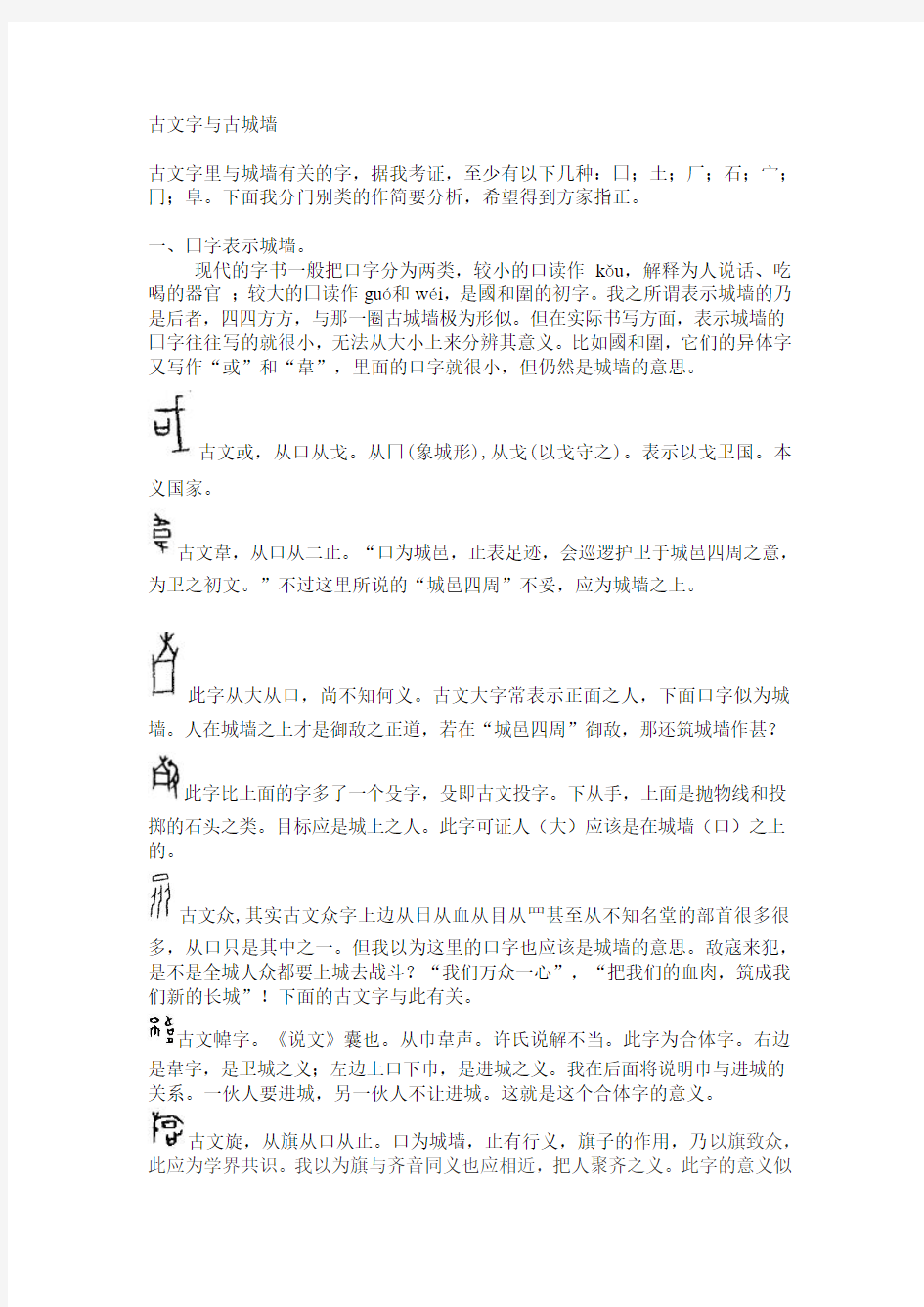

古文或,从口从戈。从囗(象城形),从戈(以戈守之)。表示以戈卫国。本

义国家。

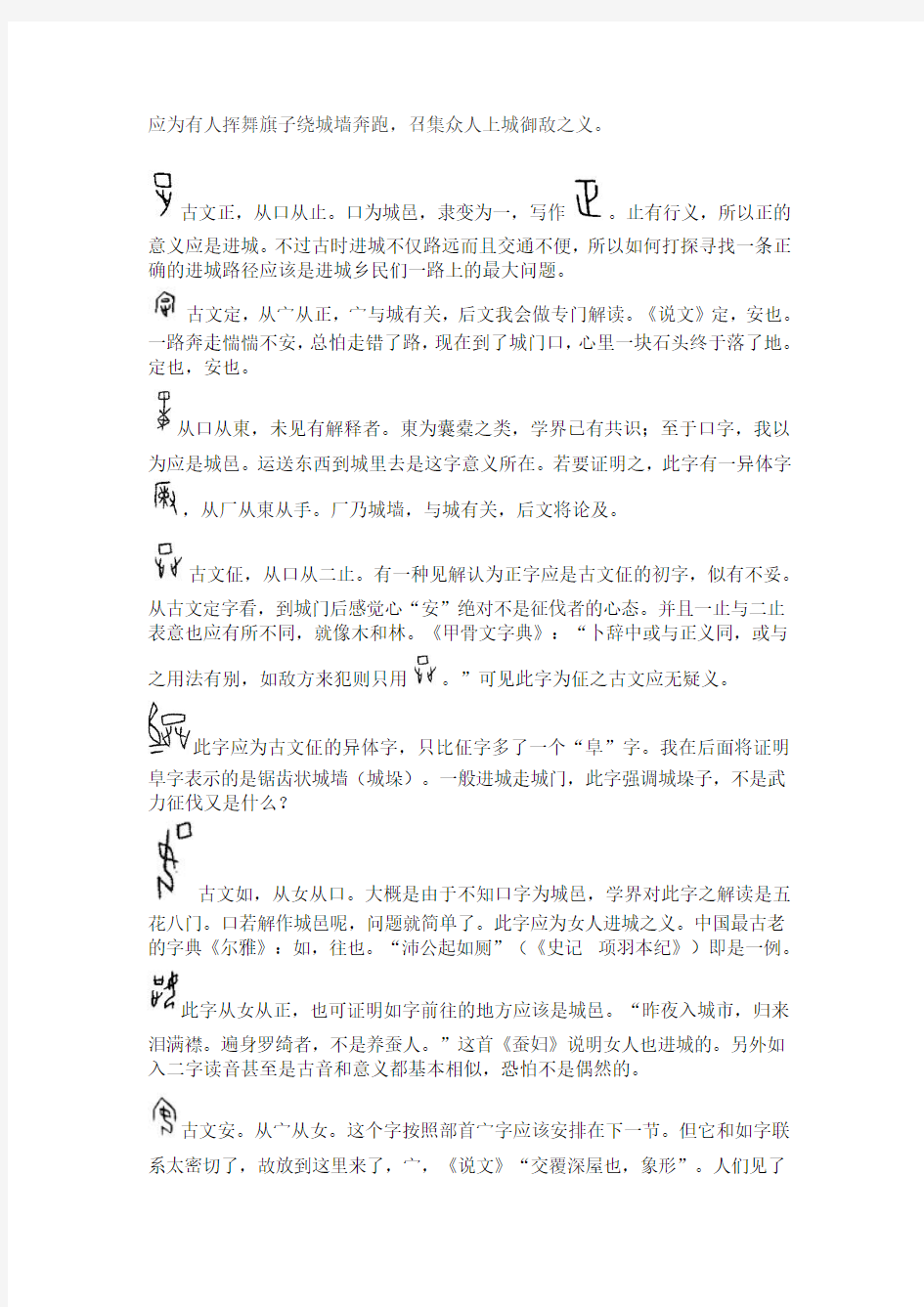

古文韋,从口从二止。“口为城邑,止表足迹,会巡逻护卫于城邑四周之意,为卫之初文。”不过这里所说的“城邑四周”不妥,应为城墙之上。

此字从大从口,尚不知何义。古文大字常表示正面之人,下面口字似为城墙。人在城墙之上才是御敌之正道,若在“城邑四周”御敌,那还筑城墙作甚?

此字比上面的字多了一个殳字,殳即古文投字。下从手,上面是抛物线和投

掷的石头之类。目标应是城上之人。此字可证人(大)应该是在城墙(口)之上的。

古文众,其实古文众字上边从日从血从目从罒甚至从不知名堂的部首很多很

多,从口只是其中之一。但我以为这里的口字也应该是城墙的意思。敌寇来犯,是不是全城人众都要上城去战斗?“我们万众一心”,“把我们的血肉,筑成我们新的长城”!下面的古文字与此有关。

古文幃字。《说文》囊也。从巾韋声。许氏说解不当。此字为合体字。右边

是韋字,是卫城之义;左边上口下巾,是进城之义。我在后面将说明巾与进城的关系。一伙人要进城,另一伙人不让进城。这就是这个合体字的意义。

古文旋,从旗从口从止。口为城墙,止有行义,旗子的作用,乃以旗致众,此应为学界共识。我以为旗与齐音同义也应相近,把人聚齐之义。此字的意义似

应为有人挥舞旗子绕城墙奔跑,召集众人上城御敌之义。

古文正,从口从止。口为城邑,隶变为一,写作。止有行义,所以正的

意义应是进城。不过古时进城不仅路远而且交通不便,所以如何打探寻找一条正确的进城路径应该是进城乡民们一路上的最大问题。

古文定,从宀从正,宀与城有关,后文我会做专门解读。《说文》定,安也。一路奔走惴惴不安,总怕走错了路,现在到了城门口,心里一块石头终于落了地。定也,安也。

从口从東,未见有解释者。東为囊橐之类,学界已有共识;至于口字,我以为应是城邑。运送东西到城里去是这字意义所在。若要证明之,此字有一异体字

,从厂从東从手。厂乃城墙,与城有关,后文将论及。

古文佂,从口从二止。有一种见解认为正字应是古文佂的初字,似有不妥。

从古文定字看,到城门后感觉心“安”绝对不是征伐者的心态。并且一止与二止表意也应有所不同,就像木和林。《甲骨文字典》:“卜辞中或与正义同,或与

之用法有别,如敌方来犯则只用。”可见此字为佂之古文应无疑义。

此字应为古文佂的异体字,只比佂字多了一个“阜”字。我在后面将证明

阜字表示的是锯齿状城墙(城垛)。一般进城走城门,此字强调城垛子,不是武力征伐又是什么?

古文如,从女从口。大概是由于不知口字为城邑,学界对此字之解读是五

花八门。口若解作城邑呢,问题就简单了。此字应为女人进城之义。中国最古老的字典《尔雅》:如,往也。“沛公起如厕”(《史记项羽本纪》)即是一例。

此字从女从正,也可证明如字前往的地方应该是城邑。“昨夜入城市,归来

泪满襟。遍身罗绮者,不是养蚕人。”这首《蚕妇》说明女人也进城的。另外如入二字读音甚至是古音和意义都基本相似,恐怕不是偶然的。

古文安。从宀从女。这个字按照部首宀字应该安排在下一节。但它和如字联

系太密切了,故放到这里来了,宀,《说文》“交覆深屋也,象形”。人们见了

宀部的字往往都朝房屋的方向考虑,结果让不少字不好解释。其实房屋也不是一种类型,城墙上的房屋叫城楼,作用就与众不同;城门洞的形状也像房屋,但它确实不是房屋。安字的上边恰恰就是城门洞。这可以安字的异体字来证明。

两字分别比安字多了一止一竖。止有行义,一竖表示行走轨迹。如果

是一般房屋则没必要强调行走义。从女从冂,冂为城门。从女从厂,

厂为城墙亦有城义。这两点后文会论及。《尔雅》安:定也,又止也。这样,用一路奔波终于进了城的女人来解读安字是不是更合情理呢?

古文石。不少学者都质疑其中的口字:石头是方形的吗?石头有固定形状吗?是的,石头没定型,也不可能是方形的。但城墙是方形的。石字的本义应该是城墙。我在此先简单说一下这个口字,后面专门分析字。

一、宀表示城门或城楼。

古文官,从阜从宀。古文阜,锯齿状城墙。官,城墙上的房屋,本义为

城楼。城楼做什么用、作用是观,高瞻可以远瞩,观敌瞭阵以指挥战斗。所以做这项工作的人自然就是“官”。

古文宦,从宀从臣。臣,本义是眼睛向下看,如从臣的“臨”字,即表示

从高处往下看之义。这里的臣也是往下看的意思,因为“官”是站在城楼之上的。需要注意的是,宦现在读作huàn(换),古时是读作guàn(贯)的(《甲骨文字典》八〇五页)这字应该是观的初字。。这样,官,观,宦读音相近,意义相连,恐怕不是巧合吧。

古文向,从宀从口,隶变作“向”。《说文》向,北出牖也。从宀从口。《诗》

曰:“塞向墐户”。向为窗牖,引申为方向、朝向等,这解读似乎至今没人质疑过。但若把口字看做城墙,那么向就是城楼了。城楼和一般房屋的窗户指示方向,哪一个更准确?哪一个更便捷?甲骨卜辞中有“在向”“王”“无”祸、“王”“于向无灾”等语。占卜王在窗户上有无灾祸是否不合情理?王要到城楼上观敌瞭阵指挥战斗,占卜其有无灾祸是不是更合情理呢?

古文家,从宀从豕。豕者,猪也。人们生活起居的家里没人,只有一头

猪(也有两头的),这让多少文字学家伤透了脑筋。我们变一个思路,如果宀是城楼,如果猪不是养着的而是准备杀了吃的,是否比较和清理呢?

从二豕的家,可不一定仅仅是两只猪。像林、炎,竹、艸、絲之类,那可远不止两个呀。满屋都是猪,人咋住呀?所以此字解读为家不合理的。

另外被送上城楼的还有羊,此字在甲骨卜辞中数量很多。《甲骨文字典六〇二》释为“敦”,认为此字在甲骨卜辞中有饗祀、迫近、征伐之义。这就与本文对家字的分析基本契合了。把猪羊送到城楼里,自然与抵御迫近、征伐的敌人有关。大战在即,犒赏全体作战人员也是情理中的事。“旦日饗士卒,为击破沛公军!”(《史记项羽本纪》)看来老祖宗们的唯物主义不一定比我们现代人差。

古文宜,从宀从肉,肉下一横为砧板。古文宜的异体字,从俎从肉,一块砧板(俎)放两块肉,两块代表很多块。此字表示在城楼里分肉的情形。

古文宥,从宀从有。有,以手持肉也。此字说明人们已经分肉到手了。这

当然是在城楼里分到的。

为什么必须在城楼里而不是在城下某个地方办这件事呢?仔细想想这也许是有原因的。一是敌情紧急,大战迫在眉睫;二呢,这也可以有效防止胆小鬼和小混混吃完后溜回家睡大觉,到了城上了还能溜得了吗?当然这只是猜测。

表示城门的宀字,前边已经列举过定、安二字,其实这俩字本来应该是从冂的,只不过后来伪变为宀而已。

二、冂字表示城门。

古文冂(jiǒng)。由于与古文宀字形似,所以易混淆。古人为此加一口

字和土字,写作冋或坰。前文已说过口字与城墙有关,后文将说明土也与城墙有关,因城墙是土筑的,城、垛、堞、墉等皆从土。

其实,若表示城门,我以为此字不如其异体字更好一些。

第一,这个冂字不仅容易和古文宀字相混,而且更容易与古文冖(幂的初字)字想混。比如我所列举的这个古文冂字,在《说文解字第五(下)》里读为古熒切,将其做了高、市、冘、央等字的部首;但在《说文解字第七(下)》却又把此字读作莫狄切,做了冠、冡、冕、冒等字的部首。慢说古人,即使现代人也照样搞不清。《古文字诂林》(卷五的五一二页)认为此字和冋字为同一字,但在《古文字类编增订本》(132页),此字却成了“幂”的古字。

第二,之所以说字更好一些,是因为它不仅与古文冖(幂)字字形有别,而

且其表意更明确。中间一横为什么在中间?因为那是城门后的那根大门栓,两端卡在城墙里,具有锁钥的功能。所以扃字才具有“外闭之关”即锁钥的意义。所

以《说文》解读扃字为“从户,冋声”不确,应为从户从冋,冋亦声。

古文巾,从冂从|。现在所有的工具书基本都认为这里的古文冂字就是冖,

覆盖之义。巾不是具有覆盖的功能吗。那中间的|是做什么的?许慎解释为:“所以系也”,也就是用来系那块巾的。可是天下的巾有用什么东西系着的吗?比如冠,比如冕,比如冒,比如冡,上面都与巾有关,但未见有系着的。

所以我们就有必要考虑考虑另一个冂了,那就是作城门的冂(jiǒng)。中间的|表示什么意思呢?我以为那是人们进城的轨迹。此字应该是“进”的初字。而且一般只做进城讲。不理解?请往下看。

古文内,从冂从入。其实这入字也是人们的轨迹。进城之前,人们目标一致

都是进城,所以行走轨迹是一|。进城以后,人们各有各事,于是各奔东西。入字一分为二,前边说过,二绝不仅仅是二,而是很多之意。

古文市,从巾从止。进城以后走到要停止的地方,就到了“市”,市场,集市。

迥:《说文》远也。从辶(chuò)冋声。辶表示行走,冋表示声音,远的意义从何而来?许慎不知冋为城门也。古时城邑很少,要进城是不是要走很远的路?远义由走着进城而来是不是更合情理?所以此字应解为:从辶从冋,冋亦声。

既然是城门,除了允许进入之外,绝对还有不让进的一方面。比如夜晚关城门之后,比如外敌来犯的时候。当然这不让进城也与城门冂字有关。

古文不,从一从巾。上面的一字,窃以为就是城门的大门栓。门栓一卡,就对所有的人说“不”了。大多数不字都有这个一字。有些没有的,则把巾字的|

变为曲笔,说明本来很顺畅的进城路径变得不顺畅了。

古文布。从巾斧声,许慎就是这样来解释布的。布从巾出,这么严重的逻辑

错误竟延续到今天无人怀疑!若将此字解释为从斧从巾则可名正言顺:以武力对付来犯之敌。这是全城百姓共同对敌人说“不”。

人们在生产生活之中会遇到各种各样对自己说不的情形,但不让进城包括武力抵御来犯之敌则应该是所有说不情形之中的“最大公约数”。

以上几个例子似显单薄,若要找更充分等有利的论证,请参看拙文《进城与不许进城》。

四、登城的阶梯——石

古文石,从口从厂。我在前边分析口字时就指出石字里的口字是城墙。这

里我再分析厂字也是城墙,只不过是与上下城墙有关的城墙。石字里的那一斜笔,或有或无,到底是什么东西呢?窃以为,那应该是上下城墙的阶梯。

古文仄。《说文》:“仄,侧倾也。从人在厂下”。许慎认为,厂是山崖下洞穴之类,人居其中则会直不起腰,向一侧倾斜。但是,山崖下洞穴都低矮得让人直不起腰吗?即使直不起腰,也只能侧倾不能前倾吗?许说明显不合情理。窃

以为,侧倾,应该说的是上下城墙跌落的情形。城墙的台阶像字那一斜笔,是靠着城墙倾斜而上的。跌落只能是从台阶的外侧,那下垂的一笔恰恰表示跌落的位置和轨迹。这样是不是更形象一些?

从厂从戈,古文厂石为一字。拿着戈干什么?上山崖钻山洞似都没道理,上城墙御敌可是戈的应有之义。

从厂从干。干是个指事字,分叉表示树枝,二同样表示很多;下边是树干,一圆点或一横指出其意义所在,这里就是干。干,说白了就是一根棍,居高临下,对付登城之敌,就是一种防守的武器。但一般字书将其解释为“盾”。

从厂从矢。矢:箭也。

古文反,从厂从手。前边几个字都是带着武器上城墙,因为要抵御外敌。这位只带着手来了。来干吗?吃饭也得带双筷子吧。于是只好返回。反,返的初字。我的一家之见。

从厂,二止向下。窃以为是降的异体字,都是从城墙上走下来。

以上几个字都与上下城墙有关,说明石、厂等字确与城墙有关,且石字那一斜笔就是登城之阶梯。

古文厚,从厂从城。古人眼里,城墙最厚。

古文庶。煮的初字。从火从石或从宀。前文说过杀猪宰羊分肉吃以大饗守城之众。这里的煮字则与此有关。火烧石,啥意思?在城墙上煮肉吃,有意思。

卜辞中有“煮牛于”等词语。说明石字与城墙有关。

有人不知石字为城墙,解释煮字是古人先把石头烧热再置于水中把水烧开。想象力尚可,但不知道石头热胀冷缩会不会炸碎。满锅米饭煮碎石不知还能不能吃。

五、锯齿状城墙——阜

古文阜。有学者认为横过来看像土山,但土山有这么整齐划一的吗?

再说二和三都表示很多,单独一座土山就不是土山了吗?所以我以为此字是锯齿状城墙,锯齿就是城垛。锯齿状城墙是整齐划一的,城垛都是成百上千的,没有单独一个的,这是从字形看。若从字义看,请看下面举例。

从阜从双手持俎。前文所说的俎(砧板)是带肉的,这里的俎大概是刚拿到

城上来。

古文尊,从阜从双手捧酋(酒器)。前文说了杀猪宰羊,这里再加上酒,这大饗守城之众的内容就齐备了。

古文降,从阜,从双止向下。与前文所说的为同义异构字。都是从城墙

上下来的意思。有时候从城墙上下来不是因为打了胜仗而是打了败仗,所以这个降(jiàng)是被迫的,由此引申出投降(xiáng)的意义。

古文坠,从阜从人朝下。从城墙坠落是攻城战斗中的正常现象。如果阜是土山,坠落从何谈起?

古文陆,从阜从二人或三人相叠。人们不知阜字为城墙,误解此字为大陆

之陆。知道阜字是城墙,众人登城之意义则昭然矣。

我以为此字是古文宦字的同义异构字。从阜从目从宀。此字和宦一样,都应该是观的初字。不过此字从阜则可证明,宀字确实就是城楼。

六、城墙是土筑的,故城墙与土有关。

前文已经说过,城、堞、垛、墉与城墙有关的字皆从土。下面古文里的土字也与城墙有关。

古文及的同义异构字。古文及。一般字书认为是从后面赶上来用手逮住前面的人。但此说不妥。准确的解说是下边的人托着上面人的脚。

古文及,下从手上从止。参看前面古文陆字,就知道下边的人托着上边人的脚是什么意思,登城。及的意思是上面的人达到了城墙的顶端了。我所列举的古文及的三个同义异构字,从止从手与古文及完全相同,另外分别从土、阜、口。这土和阜、口一样也表示城墙。

从古文及字的同义异构字可以看出,土、阜、口可以通用。另外,不少学者都曾指出过,宀与广,广与厂可以通用。现在我们终于明白,这些字为什么可以通用,因为它们都与城墙有关。

考古学相关参考书目古文字学方向

考古学相关参考书目古文 字学方向 The latest revision on November 22, 2020

中国考古学相关参考书目——古文字学方向 《甲骨文诂林》(一、二、三、四)于省吾中华书局 《甲骨文金文释林》胡殿咸安徽人民出版社 《中国甲骨学》王宇信上海人民出版社 《殷墟甲骨学》马如森上海大学出版社 《甲骨文字研究》商承祚天津古籍出版社 《殷墟书契解诂》吴其昌武汉大学出版社 《金文选注释》洪家义江苏教育出版社 《西周金文选注》秦永龙北京师范大学出版社 《积微居金文说》杨树达中华书局 《简帛研究》社科院简帛研究中心广西师范大学出版社 《卜辞通纂》郭沫若科学出版社 《三代吉金文存》(上、中、下)罗振玉中华书局 《殷周金文集录》徐中舒四川辞书出版社 《古玺文编》罗福颐文物出版社 《古玺汇编》罗福颐文物出版社 《甲骨文编》社科院考古研究所中华书局 《商周青铜器铭文选》(一、二、三、四)马承源文物出版社 《郭沫若全集》(考古编7、8卷)科学出版社 《中国考古学通论》张之恒南京大学出版社 《汉代考古学概说》王仲殊中华书局 《三代考古》(一、二、三)社科院考古研究所科学出版社 《夏商周考古学论文集》邹衡科学出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《考古学读本》杨楠北京大学出版社 《考古学理论》陈淳复旦大学出版社 《古文字学纲要》陈炜湛、唐钰明中山大学出版社 《齐文字编》孙刚福建人民出版社 《战国文字编》汤馀惠福建人民出版社 《古文字基础》蔡连章百家出版社 《汉语古文字字形表》徐中舒四川人民出版社 《古文字学导论》唐兰齐鲁书社 《战国文字通论》何琳仪江苏教育出版社 《西清古鉴》、《西清续鉴甲编、乙编》江苏广陵古籍刻印社 《中国陶瓷》冯先铭上海古籍出版社 《中国古代货币通考》(上、中、下)王献唐齐鲁书社 《商周考古》北大历史系考古教研室商周组文物出版社 《新中国的考古发现和研究》社科院考古研究所文物出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《商周古文字读本》语文出版社 《甲骨文字学纲要》赵城中华书局 《古陶文汇编》高明中华书局

世界四种古文字的起源时空与文字结构

世界四种古文字的起源时空与文字结构 远古人类互相交流端赖图象符号与口语。在一定的时空条件下,由于文化内涵的积累以及相邻文化的冲击影响,人类认识到图象符号可以与语音结合,从而创造发明文字。文字是人类最重要的发明,借由文字的承载传扬,才有文明的诞生与成长。人类史上一共只出现过四或五个独立创造的起源文字:中东的苏美楔形文字、北非的埃及圣体文字、中美洲的玛雅圣体文字以及汉字。苏美文与埃及文是拼音文字之先河,汉字则是东亚文明的奠基石。文字可以大分为形符文字与音符文字。形符文字以形音二元素造字表意;音符文字则只以字母,或音节拼音造字表意。四种起源文字俱属形符文字。除汉字外,所有形符文字均已成为死文字。目前世界文字除了以形音相合的汉字外,均属拼音的音符文字。本文比较四种起源文字产生的时空背景及其文字结构,并初步探讨产生这些起源文字的文化因素与条件。 一、埃及圣体文字起源时空 古埃及由公元前3500年至公元前343年共经历31个王朝。埃及王朝历史与其文字产生发展关系密切。埃及圣体文字在第一王朝(D)时已确知存在,经历三千多年到394年之后成为死文字,直到19世纪才被法国宣博良利用刻在罗塞塔石(公元前196年)的三语诏书(圣书体、俗体、古希腊文)将之解码破题。关于埃及文字起源,目前最早的考古证据可能是Abydos墓葬遗址U—j墓出土的陶器、象牙、骨片上所刻图符。U—j墓遗址时间相当于第零王朝(约公元前3200年)。图一是一些骨片刻符。在第零朝代的纳玛王时代(约公元前3150年)图符已具备文字功能。如图二A陶尊之单体图符象一鸟立于方框之上,方框内两个象形图符,一象鲇鱼,一象凿子,被用作音符代表法老王纳玛的名字。图二B之石版上也可见刻有纳玛的图符及法老王的刻像。图三A之陶尊刻有像蝎子的图符。图三B是刻在锏头上的记事图画,时间相当于约公元前3200年。比照图二的纳玛石版,可以确定图三A陶尊上所刻的蝎子,指的正是图三B中头戴白冠(表示统领上埃及)手持锄形武器的法老。这种将名字刻画在法老王肖像头前的作法常见于后世。所以即使我们无从知道陶尊图符之读音,它作为公元前3200年左右一位法老王的名字应无疑问。以是推论U—j墓出土两百多片骨片标签上的刻符(图一),虽然以单体出现,可能已是形音结合的原始圣体文字,其时约当公元前3300年。文字产生关键是人们认识到语音或语言可以与某个特定的图符或符号联系结合而达成更特定的表达沟通功能。由U—j墓出土的图符来看,当时埃及人已认知图符可以与语音结合,应该已经跨越过文字创造的关键栏槛。其后埃及文字的发展在如何利用图符表达文法以及如何使文字与口语磨合。到了埃及中期王国时代(约公元前2000年)古埃及文已是极为成熟的文字。 二、古埃及文字结构 古埃及文字是形符文字。到公元前2700年左右,部分形符开始分化成为音符,有24个单子音符(1—consonantosign或称埃及字母),70多个双子音符(2—consonantosign)及三子音符。虽然理论上埃及文可以完全用拼音方式表达,但是它一直保持着形音并存的形符文字形式。作为表意的形符被称为界定符。例如“靓女”古埃及字写作:口。 此字由五个图符造成,口是一个“三子音符”代表n—f—r。中间三个图符,上两个是“单子音符”f同r,第三个是形音符,念作t,作为字缀表示字词为“阴性”。右边图符是界定符,表示此字是指年轻的女子。所以左行及中行之拟音为(n—f—r—t)念成nefere te,意思是豆蔻年华的靓女。 各接另外两个较为复杂的复合符号。很形象地表示这两个复合符号是由鸟嘴中宣读出来的声音(图五),其中口可能指王,口是以日名作为王名的图符,所以由鸟嘴读出的是时王名字,拟定为“3 Ajaw”。出土陶玺遗址时间相当于公元前650年。因此学者推测玛雅系统文字至少可溯源至公元前650年左右。中美洲地区从公元前3000年开始有文化遗址,到公元前1500年的“前形成期”许多遗址出土文物多刻有图符,

1试论出土文献对古代史研究的重要作用

北京师范大学研究生课程班课程论文 课程名称:中国古代史 任课教师:张荣强教授 授课起止时间: 学生姓名:王玉珂 研究生院制

试论出土文献对古代史研究的重要作用 一、出土文献的历史学研究意义 李大钊在其《史学要论》中说:“历史学就是研究社会的变革的学问,即是研究在不断的变革中的人生及为其产物的文化的学问”。 梁启超在其《中国历史研究法补编》中说:“史者何?记述人类社会赓续活动之体相,校其总成绩,求得其因果关系,以为现代一般人活动之资鉴者也”。 人类历史是建立在人类生产活动基础之上的人类自我完美的自然发展过程。历史学能揭示人类社会发展的规律,为人类的发展指明方向,而历史学为人类提供借鉴作用的大小则取决于它的客观真实性程度。所以史学是求真的学问。“凡学都所以求真,而历史为尤然” 1。“历史”有自己的特点,与其他学科研究的对象有所不同。历史随时随地在发生,也随着时间的流逝而不断消失,其客观性也不以人的意志而转移或者改变。历史认识涉及相互影响的三个方面:客观的历史实际、历史资料、历史研究者。这与自然科学研究不同。自然科学工作者可以对研究对象反复观察,重复实验,研究者能够直接观察研究对象。历史研究者所研究的历史过程不能重演,大多数情况下,历史研究者并不能亲眼看到客观的历史实际,他要认识历史实际,必须通过历史实际遗留下来的遗迹——史料来进行。也就是说,史料是历史研究者认识历史实际的中间介质。这就是历史研究比其他研究特殊的地方。传统史学的研究,多依据传世文献,因纸质文献不易保存,在流传过程中,受各种人为因素(有意识或无意识)的制约,总会受到不同程度的歪曲和变异。而考古获得的文字资料就不一样,它是我们能直接看到的古代原始遗存(也有极少数出土文物为后代仿前代的),因此具有更高的学术价值2。现代考古学产生、发展以来,不断发现的大量出土的文化遗存中的文献资料,为史学特别是古代史研究提供了第一手的原始材料,为历史学的发展注入了新的血液。 王国维在其《古史新证》中说:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地 1 李大钊《史学要论》。 2 摘自张荣强讲义《出土文献研究导论——以简牍为中心》2012年2月13日。

中国语言学必读必备书目400种

中国语言学必读必备书目400种 北京大学语言学院推荐 (英)The Categories(范畴):亚里士多德 (英)THE DEVIL’S DICTIONARY(魔鬼词典)-- AMBROSE BIERCE(阿姆布诺斯·比尔斯) (英)The Foolish Dictionary(愚蠢的词典)-- Gideon Wurdz(吉顿·伍兹) (英)表述和意义:言语行为研究[美]塞尔[Searle,J.R.] (英)词汇、语义学和语言教育[英]哈切(Hatch,E (英)从语言学的角度看语言习得 (英)当代句法理论通览 (英)当代语义理论指南--[美]拉宾(Lappin,S.)著 (英)德里达--诺利斯 (英)汉语方言的连续变化变调模式--陈渊泉 (英)话语分析入门:理论与方法[美]吉(Gee,J.P.)著 (英)会说话的哺乳动物:心理语言学入门 (英)剑桥语言百科词典 (英)交际语言教学论 (英)句法:结构、意义与功能 (英)跨文化交际:语篇分析法[美]斯科隆(Scbllon,R.)等著 (英)历史语言学 (英)普通语言学教程--索绪尔 (英)乔姆司基的普通语言学教程 (英)人类语言学入门 (英)认知语言学入门 (英)社会语言学教程 (英)言语的萌发:语言的起源和进化 (英)言语行为:语言哲学论[美]塞尔(Searle,J.R.)著 (英)应用语言学研究方法与论文写作 (英)英诗学习指南:语言学的分析方法[英]利奇(Leech,G.N.)著 (英)语法化学说 (英)语料库语言学 (英)语料库语言学入门[新]肯尼迪(Kennedy,G.)著 (英)语言和人 (英)语言类型学与普通语法特征--Croft (英)语言论:言语研究导论--Sapir (英)语言迁移:语言学习的语际影响[美]奥德林(Odlin,T.)著 (英)语言心理学[美]卡罗尔(Carroll,D.W.)著 (英)语言学和第二语言习得 (英)语言学教程--Radford (英)语言学课题:语言研究实用指南 (英)语言学理论:对基要原著的语篇研究 (英)语言学入门[英]普尔(Poole,S.C.)著 (英)语言学习和语言使用中的错误:错误分析探讨

文言文教学与中国传统文化的传承

文言文教学与中国传统文化的传承 近年来,随着我国经济的发展和综合实力的提高,我们高兴地看到我国传统文化有了回归的趋势。年,我国颁布了国家传统节日,清明节、端午节、中秋节等重要传统节日和春节一同作为法定假日,这将有利于弘扬我国的优秀民族文化。因为中国每个传统节日背后都有着深厚的文化渊源,从某种程度上说,它们是一个民族的历史记忆。还有全世界范围内兴起的汉语热,越来越多的外国人来中国留学,“孔子学院”在许多国家的建立等,都为我们弘扬传统文化提供了很好的平台。 作为语文教育者,我们有责任加人到传承、弘扬中国传统文化的行列中,更应该走在弘扬祖国传统文化队伍的最前列。从这个方面讲,语文教师应义不容辞地将语文课堂作为传承和弘扬我国传统文化的主阵地,这是责任也是义务。 文言文教学,我们认为在发挥其“工具性”作用的同时,更应该提倡在文言文教学中实现传统文化传承、人文素质教育、审美情操培养等多方面的功能。本文就文言文教学和中国传统文化的传承及相关问题试做讨论。 一、文言文教学内容本身承载着丰富的传统文化信息 传统文化是国家和民族的宝贵财富,它内容丰富、博大精深,其内涵包括睿智的哲学宗教思想、完善的道德伦理体系、辉煌的文学艺术、独特的语言文字形态、浩瀚的文化典籍等诸方面。文言文的教材内容就是以上传统的优秀文化内容的复合体。 现行语文教材选取了《左传》、《战国策》、《史记》、《汉书》等经典的史学作品,还有《诗经》、《离骚》、唐宋古文、唐宋诗词等优秀的文学作品以及诸子百家的哲学作品(尤其是正统的儒家作品),这些都是中华传统文化的精髓。以选自《论语》中的篇目为例:有反映个人修养的,如《论语·学而》,讲到曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”这说明古人非常重视个人修养,作为语文的教学内容,必然使学生通过学习受到潜移默化的教育;有反映教与学关系的,如《礼记·教学相长》:“学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也,知困然后能自

古文字

中国是历史悠久的文明古国,创造了辉煌灿烂的文化。汉字作为中国文化的重要组成部分,已经有了数千年的发展历史。在汉字漫长的发展历程中,对中国文化的传承起了十分重要的作用。所以,对汉字进行系统地学习和研究,无论是在过去、现在,还是在将来,都具有重大的意义和价值。 唐兰先生是中国近现代汉字研究领域颇有成就的学者,他的一系列学术成果对中国文字学研究意义重大。《中国文字学》是一部用新的观点系统地研究汉字字形的理论性专著[1],全书共三十一节,分属五大部分(上海古籍出版社,2005),详细地阐述了唐兰先生对中国文字学的历史、定义和研究对象、文字的起源和形成、文字的构成、文字的演变以及文字的变革等问题的看法,可以说汇集了唐兰先生毕生研究汉字的心血,完整地展示了他的文字学理论体系,对我们当代文字学研究有重要的参考价值。 在我们看来,唐兰先生对中国文字学的历史论述是相当完备的,他对中国历史上各时期的文字学研究状况都作了介绍,就算是文字学研究的衰微时期如六朝的明朝他也谈及,可以说做到了详略得当、仔细完备。最为可贵的是,唐兰先生在论述文字学历史的同时,还兼容同期与文字研究息息相关的音韵学和训诂学的发展,从整体上来把握文字学历史发展动向,可以说比较完整地向我们展示了中国文字学历史脉络,确立了中国文字学的历史观念,这对我们更好地认识和研究中国文字学无疑具有极好的入门作用。 然而,《中国文字学》对中国文字学历史的阐述仍然存在不足之处。首先,它没有建立自己完整严密的文字学历史体系,唐兰先生在《中国文字学》中对文字学历史的论述虽然详略得当,但很散乱;其次,唐兰先生忽略了对近现代文字学研究历史的论述,尽管他也谈及了一些近现代文字学者及其研究,如王国维,罗振玉,商承祚,容庚等,但极不全面,只是偶然提及;第三,唐兰先生对某些具体时代的研究状况和研究者的评价有失公允,例如王国维,虽然他在文字学的主要贡献是对甲骨文的资料整理,但依据卜辞和文献,他系统地考证了商代先公先王的名号和世系,并从不同世次的称谓划分卜辞的时代,对商周铜器铭文的考释和研究,更有重大的发明和成就[2],他在文字学的成就,决不仅仅如《中国文字学》所说“王国维只能算是文献学家,他也研究古文字,但没有系统”。[3] (二)中国文字学的定义及其地位 中国文字学是什么?这是每一个学习汉字的人都会遇到的问题。前面已经说到,中国文字学的研究早在公元前就已展开,但中国文字学真正有“名分”的时期是从西汉开始的,西汉把文字学定名为小学,隋唐以后原来专指文字研究的小学又加入了音韵学和训诂学,并且一直延续,直到清末的章太炎才将小学改成为语言文字学。总而言之,在中国古代,文字学始终没有真正属于自己的正确的学科定位。 唐兰先生在《中国文字学》中指出,在世界范围内,中国的语言和文字具有极大的特殊性,西方的语言和文字差不多一致,所以西方语言学研究实际上是语言文字研究。而在中国,语言和文字在很早的时候就已经脱离,中国的语言和文字是两

考古学相关参考书目古文字学方向

考古学相关参考书目古 文字学方向 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

中国考古学相关参考书目——古文字学方向 《甲骨文诂林》(一、二、三、四)于省吾中华书局 《甲骨文金文释林》胡殿咸安徽人民出版社 《中国甲骨学》王宇信上海人民出版社 《殷墟甲骨学》马如森上海大学出版社 《甲骨文字研究》商承祚天津古籍出版社 《殷墟书契解诂》吴其昌武汉大学出版社 《金文选注释》洪家义江苏教育出版社 《西周金文选注》秦永龙北京师范大学出版社 《积微居金文说》杨树达中华书局 《简帛研究》社科院简帛研究中心广西师范大学出版社 《卜辞通纂》郭沫若科学出版社 《三代吉金文存》(上、中、下)罗振玉中华书局 《殷周金文集录》徐中舒四川辞书出版社 《古玺文编》罗福颐文物出版社 《古玺汇编》罗福颐文物出版社 《甲骨文编》社科院考古研究所中华书局 《商周青铜器铭文选》(一、二、三、四)马承源文物出版社 《郭沫若全集》(考古编7、8卷)科学出版社 《中国考古学通论》张之恒南京大学出版社 《汉代考古学概说》王仲殊中华书局 《三代考古》(一、二、三)社科院考古研究所科学出版社 《夏商周考古学论文集》邹衡科学出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《考古学读本》杨楠北京大学出版社 《考古学理论》陈淳复旦大学出版社 《古文字学纲要》陈炜湛、唐钰明中山大学出版社 《齐文字编》孙刚福建人民出版社 《战国文字编》汤馀惠福建人民出版社 《古文字基础》蔡连章百家出版社 《汉语古文字字形表》徐中舒四川人民出版社 《古文字学导论》唐兰齐鲁书社 《战国文字通论》何琳仪江苏教育出版社 《西清古鉴》、《西清续鉴甲编、乙编》江苏广陵古籍刻印社 《中国陶瓷》冯先铭上海古籍出版社 《中国古代货币通考》(上、中、下)王献唐齐鲁书社 《商周考古》北大历史系考古教研室商周组文物出版社 《新中国的考古发现和研究》社科院考古研究所文物出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《商周古文字读本》语文出版社 《甲骨文字学纲要》赵城中华书局 《古陶文汇编》高明中华书局

近年出土文献与中国文明的早期发展

近年出土文献与中国文明的早期发展 李学勤 “出土文献”这个词,最近十几年在学术界逐渐通行,其特点是与“传世文献”相对举。“传世文献”是指从古时传抄递印下来的文献,一般来说就是各种古籍,而“出土文献”指的是通过地下发掘得到的文献,属于考古文物的范围。“出土文献”如就广义来讲,时代跨度可以很长,甚至下及明清,但习惯上多偏重秦以前(或稍延到汉初)以古文字书写的材料,本文所论即采用这种狭义的解释。 出土文献可以划分为三个大的历史段落 中国学者历来对出土文献非常重视,但能对有关研究做出理论性探讨的,应首推王国维先生。大家知道,王国维1925年秋在清华讲授《古史新证》,提出著名的“二重证据法”。他说:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得为之。”他所谓“纸上之材料”,即传世文献,“地下之材料”固然可包括各种考古文物,然而从他讲课中说“地下之材料仅有二种:(一)甲骨文字,(二)金文”,这些实际就是出土文献。通过以出土文献来印证补正传世文献,开辟研究中国古史的新途径,乃是王国维“二重证据法”的真谛。 当然,在王国维的时代,出土文献的种类和数量都还有限,特别是现代考古学在中国的田野工作可以说尚未开始。这种工作能够大规模铺开,是在新中国建立之后,尤其是改革开放三十年来,出土文献大量发现,其繁多丰富,远出前人所能预想,这也就使遵循“二重证据法”研究中国古史有了广阔的用武之地。 我们要讨论的中国古史,不是漫无边际地从中国这块大地上人类的出现讲起,而主要是指中国文明由萌芽形成到其早期发展的历史。传统上一般认为中国

文字考古和继承传统文化意义的理解

中国是一个历史久远的文明国家,文字的发展已有几千年的历史。在我国辽阔的土地上有许多民族,他们共同创造了绚丽灿烂的古代文明。在漫长的历史时期里,中国的文字经过了一系列演变发展的阶段。古文字学是一门有实用意义的学科,它与考古学联系紧密,具有相辅相成的重大作用。古文字学往往能说明考古学中许多关键性的问题在现代,我国的考古学迅速发展,通过发掘不断发现大量重要的古文字材料,这便要求运用古文字学的知识进行释读研究。当前专门从事古文字学工作的人数还很少,而新出的古文字材料日益增加,现有人力不能适应客观需要。同时,为了更好地开展文物考古工作,普及古文字学的基础知识迫在眉睫。在中华几千年的文明发展中,中华大地上众民族创造了辉煌的古代文明。中国的文字经过了一系列演变过程,即使十分熟悉现代汉字的人,没有特殊训练也不能通读古文字。在许多人心目中,古文字是带有一定神秘色彩的,实际上古文字有其本身的规律。研读这种规律,释读古文字,借以揭示古代历史文化奥秘的学问,就称为古文字学。从古文字到今天的汉字是一脉相承的,古文字学的研究对象应该上溯到文字的萌芽,我们一般以秦代统一文字作为下限,也就是说古文字学研究的是秦统一文字以前的文字,即先秦文字。不过,在最近一些年,考古工作者发现了好多秦代到汉初的文字材料,发现其文字在一定程度上还保留着先秦文字的一些特点,适合用古文字学的方法去整理研究。这样看来,也许我们可以把古文字学的范围放宽,把汉武帝以前的文字包括在内。今天的古文字学和以往的金石学是不相同的。我们主张继承金石学的优良成果,但也必须看到当代水平的古文字学已近是具备有新的面貌的现代学科。现在的古文字学与考古学、古代史、语言学、文献学都有密切联系,是一门成熟的,有自己的范围和方法的独立学科。说古文字学是成熟的学科,还有一个重要的理由,就是古文字学本身业已具有几个可以独立的分支。大体说来,古文字学有以下四个分支,每一分支都可称为专门之学。不难看出这四个分支是各以古文字发展的一定阶段为基础的。夏代以及更早时期的文字,目前仍然是有待探讨的课题,可称之为中国文字起源问题。由于可资探究的材料较少,这方面的研究尚未成为一种分支学科,有待于未来的考古发现。商代的文字材料较多,有青铜器、陶器和一些玉石器上的文字,但最主要的是占卜用的甲骨上面的卜辞,即所谓甲骨文。甲骨文基本上都是河南阳殷墟出土的,时代属于商王盘庚迁殷后的商代后期。甲骨文的研究构成古文字学的分支之一,通称为甲骨学。青铜器的研究,是古文字学的另一分支。商代的青铜器已有铭文,不过商代的铭文一般较简短,到西周才发现为可与《尚书》比美的鸿篇巨制。而且,从西周到春秋时期,古文字材料主要都是青铜器的铭文,此外只有数量很少的甲骨文、陶文和石刻,所以研究这一时期文字,基本上要依靠青铜器的研究。战国时代的情况便有所不同。这个时期的古文字材料,除青铜器铭文外,陶文、玺印、泉币等都相当丰富。不仅材料种类繁多,文字的分歧变化也比较复杂,需要作为一个新的领域来专门考察。由于这样的原因,从20 世纪50 年代起出现了古文字学的又一分支,即战国文字研究。古文字学的第四个分支是简牍、帛书的研究。简帛在近些年有大量发现,其时代早的属于战国时期,多数则属于秦汉至晋代。简帛尤其独特的性质,在国内外都已作为专门的学问来研究。当然,根据我们队古文字学涉及年代下限的规定,汉武帝以下的简牍已超出古文字学的范围了。文字包括形、音、义三方面。古文字学的研究总是从辨明文字的形体着手的,因此有些学者主张古文字学应以字形的研究为主,甚至只限于字形的研究。其实,文字的形、音、义三者是

赀-复旦大学出土文献与古文字研究中心

从秦简里的“赀”字看秦社会 内容提要 本文从出土秦简里的一个频繁用字“赀”,分析战国末期和秦初的某种法律现象,这就是大量地赀罚老百姓,为了战争和宫陵工程而榨取物资与劳动力。 关键词:秦简、赀,甲,盾 提纲:(为便于屏幕阅读时了解文章概貌,这是屏幕阅读方式的试验) 1. 《说文解字》里的“赀”字 2. 云梦睡虎地出土的秦简,“赀”是个专题高频字 3. 秦国货币与劳役工量的等价数据探求 4. 秦陵近年出土的石铠甲 5. 秦简以外的秦国“赀”字 1. 《说文解字》里的“赀”字 2005-06笔者对汉字集里的“贝”部汉字作专题讨论时,读到了《说文解字·貝部》里有个“赀”字,《说文》解释为:“小罚,以财自赎也,从贝此声。汉律:民不繇赀钱二十二。”这个字在现代汉语里使用较少,《现代汉语通用字表》7000字集里未收录。《新华字典》里列了两个义项,①(作为动词字)计量,多用在否定场合:所费不赀,不可赀计;②同“资”字的财物、钱财之意。 为了某种特定的究竟的目的,促使着笔者要搞清楚这个“赀”字在汉语历史里的使用(演变)情况,于是求教于《汉语大字典》。在这部经典里,“赀”字一共罗列了六个义项:①罚缴(财物)。引用了云梦秦简里的两条例文(详见后文讨论)。②汉代指对未成年人所征的口户钱,魏晋南北朝时指按户征收绢绵等实物的户调。引用了《说文》“赀”字下的汉律条文。③通“资”,财货。《玉篇·貝部》对“赀”字的解释已更变为:“赀,财也,货也。”……《明史·徐光启传》:“盖棺之日,囊无余赀。”④计算物品的价格或数量。《管子·山权数》:“之龟为无赀”。……⑤价,价格。《管子·乘马数》:“布织财物,皆立其赀。”《晏子春秋·外篇二十五》:“景公赐晏子狐之白裘,元豹之茈,其赀千金,使梁丘据致之。”⑥匈奴对奴婢的称呼。《三国志·魏志·乌丸鲜卑东夷传论》注:“匈奴名奴婢为赀。” 由此看来,把“赀”字当作“责罚”、“处罚”的意识,在先秦古代以及秦之后,都不是这个字的主要义项,除了秦律之外,其它先秦古文献里没有把“赀”首先当作“处罚“的字义。(当然,不排除《汉语大字典》的编者们在找到了秦律古文献里的例句后,就不再搜寻其它例证。虽然《汉语大字典》对字的初形努力上溯到最远,然而对字的每一义项的使用例证,不一定负有追根溯源找到最先的“辞源”学责。) 2. 云梦睡虎地出土的秦简,“赀”是个专题高频字 近日查阅秦代资料,却在云梦睡虎地秦简的法律条文里反复地见到这个“赀”字。秦律里,有好些地方使用着“赀”的处罚手段,兹摘录一些如下,希冀借纷斑而窥全豹。 ①对于职务失职给予“赀”的处罚。《除吏律》:“任废官者为吏,赀二甲。”所谓“废官”,就是因犯事而革除了官爵的人,任用废官,被认为是失职,要受处罚。《秦律杂抄》:“禀卒兵,不完善(缮),丞、库啬夫、吏赀二甲,法(废)。”《效律》:“官府臧(藏)皮革,数炀风之。有蠹突者,赀官啬夫一甲。” ②对于干活加工质量超限不合要求的,赀罚。《效律》规定:“衡不正,十六两以上,赀官啬夫一甲;不盈十六两到八两,赀一盾。”《秦律杂抄》:“除士吏,发弩啬夫不如律,及发弩射不中,尉赀二甲。发弩啬夫射不中,赀二甲。免啬夫任之。” ③对于规定的“物勒工名”,没有作好的处罚。《效律》:“公器不久(记)刻者,官啬夫赀一盾。”上交政府的制成品,没有标刻施工记号的,啬夫这一级的吏员要受罚;标错了,也要挨罚。《效律》:“器职(识)耳不当籍者,大者赀官啬夫一盾,小者除。”

古文字1

古文字有:鹿,行,女,上,下,亦(腋),室,启,暮,鱼,马,鸟,炎,赤,光,粦黑,焦,春,奉,泰,秦,奏,舟,山,丘,州(洲),一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,朱,刃,寸,从,北,血,自,我,其。合体字:小臣,三月。 T同源字. 音、义相同或相近,属同一语源的字,如“古”和“故”,“志”和“识”等。王力《同源字论》一:“凡音义皆近,音近义同,或义近音同的字,叫做同源字。这些字都有同一来源。” 王力《同源字论》二:“但是同源字还有一个最重要的条件,就是读音相同或相近,而且必须以先秦古音为依据,因为同源字的形成,绝大多数是上古时代的事了 同源词. 音义相关,由同一语源孳生的词或词素。如“背”和“负”。在汉语中,有双声的,如“柔”和“弱”(同义),“明”和“灭”(反义);有迭韵的,如“刚”和“强”(同义),“寒”和“暖”(反义)。 六书说:六书是战国末至汉代人们分析汉字的构造和使用而归纳出来的六种条例。 象形:《说文·叙》:象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。 指事:指事者,视而可识,察而见意,上下是也。 会意:会意者,比类合谊,以见指挥,武信是也。 形声:形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。 转注:转注者,建类一首,同意相受,考老是也。 假借:假借者,本无其字,依声托事,令长是也。 词的引申义:是从本意引申出来的,它是造成一词多义的根本原因。从引申义和本义关系可分两类:直接引申和间接引申。从本义与引申义所表示的内容来看,由具体到抽象,由个别到一般,是本义发展为各种引申义的基本方式。 引申的方式:辐射式引申,连锁式引申,综合式引申‘引申产生的效果:词义扩大,缩小,转移

民俗学书目300余种

民俗学书目300余种 民俗学书目300种 1、境界与象征:桥和民俗 作者:周星出版社:上海文艺出版社 价¥21 元 2、中国民俗文化研究丛书——立春风俗考作者:简涛出版社:上海文艺出版社 价¥21 元 3. 中国西部民俗风情三部曲--人们 作者:费宏达出版社:陕西旅游出版社 价¥22 元 4. 中国西部民俗风情三部曲——弟兄们作者:费宏亮出版社:陕西旅游出版社 价¥22 元 5、中国西部民俗风情三部曲——女人们作者:费宏达出版社:陕西旅游出版社 价¥18 元 6. 中国民俗剪纸图集 作者:潘鲁生出版社:工艺美术出版社 价¥55 元 7. 中华民俗艺术精粹丛书——淮阳泥泥狗作者:倪宝诚出版社:黑龙美术出版社 价¥35 元 8. 中华民俗艺术精粹丛书——云南纸马

作者:高金龙出版社:黑龙美术出版社 价¥35 元 9. 民俗学概论 作者:陶立璠出版:中央民族学院出版社 出版日期:1997 价¥2元 10、广州民俗 作者:刘志文出版:广东省地图出版社 出版日期:2000 价¥16元 11.经济民俗学 作者:何学威出版:中国建材工业出版社 出版日期:2000 价¥25元 12.红山峪村民俗志 作者:田传江出版:辽宁文化艺术音像出版社 出版日期:1999 价¥46、8元 13.鼓灵 作者:邓启耀出版:江西教育出版社海天出版社出版日期:1999 价¥16、5元 14. 系列图集——.老照片(民俗风光) (精装)作者:江苏美术出版社出版社:江苏美术出版社价¥120 元 15. 中国民俗文化学导论 作者:仲富兰出版社:浙人 出版日期:98-1-1 价¥35 元 16. 性格与人生民俗与人生

运用古文字材料分析《说文解字》中的形训

运用古文字材料分析《说文解字》中的形训-汉语言文学 运用古文字材料分析《说文解字》中的形训 □刘秋瑞 摘要:《说文解字》(以下简称《说文》)通过对汉字字形结构的分析来探索汉字的意义,受条件所限,《说文》对字形的说解没有充分利用古文字的研究成果,有些字义解释欠妥当。本文运用古文字材料分析《说文》字义解释欠妥之处。 关键词:古文字材料《说文》形训 一、引言 以形索义又称形训,它通过分析汉字的形体结构去了解字、词的意义。这是根据汉字的特点而建立起来的训诂方法(赵振铎,2003:80)。《说文》是一部形书,其中对字形的说解大部分采用了以形索义的方法。许慎在作《说文》的时候也曾参考了一些古文字资料。由于当时没有大量发现古文字材料,许慎对字义的分析难免有不妥当甚至错误的地方。裘锡圭(1988:62)指出:“《说文》成书于东汉中期,当时人所写的小篆的字形,有些已有讹误。此外,包括许慎在内的文字学者,对小篆的字形结构免不了有些错误的理解。这种错误的理解有时也导致对篆形的篡改。《说文》成书之后,曾经传抄刊刻,书手、刻工以及不高明的校勘者,又造成了一些错误。因此《说文》中有一部分字形是靠不住的,需要用秦汉金石等实物数据上的小篆来加以校正。”詹鄞鑫(1996)指出:“《说文》篆文中有一些形体,上不承周代至战国的秦系文字,中不同于出土的秦代或秦统一之前的文字,下不启秦汉魏晋古隶和八分书(成熟的隶书),这类文字的写法大抵是错误的。”近些年来,随着古文字材料的大量出土,很多古文字形体

呈现出它本来的面貌。本文试用古文字材料分析许慎《说文》中字义解释欠妥之处。 二、古文字构形不明,小篆根据变化了的字形解释字义 所谓“古文字”,指汉代以前的古汉字,包括商周甲骨文、商和西周金文及战国文字(包括春秋时期文字),还包括秦汉时期的小篆和保留有早期构形的篆隶文字(刘钊,2006:1)。有些古文字形体在产生的时候,其形体构成不是特别清楚,《说文》根据变化了的篆形对字形强加说解。

出土文献重文号用法新探

出土文献重文用法新探 (首发) 杨锡全 (西南大学文献所08级硕士) 摘要:通过考察,发现在出土文献中存在另外一种相异于传统定义的重文用法,此种重文用法重文号重复代替的不是符号前面的文字,而是上文中出现过的文字,我们称之为“承上重文”。这种新的认识有助于我们正确释读出土文献材料。 关键词:出土文献重文重文号承前重文承上重文 字、词、句重复叠用,重出者用省略符号表示之,此种文法学界称之为“重文”,用以表示代替文字的符号称为“重文号”,或称“重文符”、“叠字(词、句)符”。①重文用法肇端于上古,中经秦汉,又历中古,在出土文献尤其敦煌及简帛文献中大量存在。重文号是一种非文字性的书写符号,但有指示替代文字的作用。其位置在上一字、词或句子的下一字格右边,或者正中。关于重文符号的书写形式可参郭在贻、黄征、张涌泉三位先生的《敦煌写本书写特例发微》一文,这里不作赘述(见中国敦煌吐鲁番学会编《敦煌吐鲁番学研究论文集》,上海汉语大词典出版社, 1990年版)。 出土文献中的重文可以是单字重文、单个词重文,或是整句重文。其共同特征是重文号紧随它所重复的文字出现。此种重文可以称之为“承前重文”。考察发现,除了此种“承前重文”,出土文献中存在另外一种重文形式,即重文号代替的文字不是符号前面的文字,而是上文中出现过的文字,我们称之为“承上重文”。基于此,使得我们对重文用法有了新的认识。 关于“承前重文”的用法,学者多有论述,本文从略。我们主要探讨“承上重文”的用法,并以此对简帛文献中个别至今存在争议的重文用法作粗浅分析,以求教于方家。 一“承上重文” 考察发现,在出土简帛及敦煌、吐鲁番文书等文献中存在另外一种相异于传①张涌泉《敦煌写本重文号研究》,《文史》(第1辑),中华书局,2010年。

简述汉字与传统文化的关系复习过程

简述汉字与传统文化 的关系

简述汉字与传统文化的关系汉字是中国人的第五大发明,没有汉字就不会有辉煌灿烂的中国古代文明。可以说汉字是中华文明之母,就这个意义上讲,令国人自豪的四大文明都是汉字这个大发明的衍生物。汉字是时代的见证,它跨越时空记录着博大精深的中华文化,传承了宝贵的中华文明。让我们看到了中华五干年来的历史和真实,知道了民族的历史进程和灿烂辉煌的文明。汉字不只是一个载体,也不仅是一种工具,在笔画的组合中,见证了社会的变迁和文化思想的演变,汉字当中蕴藏着无尽的宝藏,蕴含着中华文化中的精髓。汉字是铸就中华文化大厦的基石,与中国传统文化是密不可分的。 一、汉字是中国传统文化的重要组成部分 汉字从属于中国传统文化,是中国传统文化的一部分,它是中华民族为了交流思想、传递和保存信息,在漫长的时间里不断创造出来的书写汉语的符号系统。它的发生、发展和演变都要受到其它文化因素的影响和制约。这种制约就是隐含在汉字系统中,反映中华民族的价值观念、生存方式、思维特点、风俗习惯等。同时,汉字又是中国传统文化的特殊部分,它不仅是一种文化现象,而且还是承载和传播文化的工具,负载了大量的文化信息。 “文化”的含义可分为广义和狭义两种。“广义的文化泛指各种物质文化和精神文化”即人类社会历史实践过程中所创造的精神和物质财富的总和。“而狭义的文化则是指精神文化而言,主要包括科学、教育、政治、文学艺术等等。”中国传统文化是以中华民族的精神文化和物质文化为主体的文化体系,是文化的一部分。古老的汉字已有四五千年的历史。世界上其他几种古文字早已消失,而作为表意文字的汉字,至今犹保持着旺盛的生命力。汉字是记录

汉语言文字学书目

汉语言文字学必读书目30种2009年10月修订 1、《中国语言学史》王力 2、《语文常谈》吕叔湘 3、《基础语言学教程》徐通锵 4、《普通语言学教程》 [瑞士]索绪尔 5、《现代语言学流派》冯志伟 6、《应用语言学概论》于根元 7、《对外汉语教学概论》赵金铭 8、《现代汉语八百词》吕叔湘 9、《汉语和汉语研究十五讲》陆俭明、沈阳 10、《现代汉语》黄伯荣廖序东 11、《汉语语法学》张斌 12、《汉语语法入门》马庆株 13、《汉语描写词汇学》刘叔新 14、《现代汉字学纲要》苏培成 15、《语义论》石安石 16、《词汇语义学》张志毅张庆之 17、《修辞学发凡》陈望道 18、《古汉语通论》(《蒋礼鸿文集》)蒋礼鸿 19、《训诂学原理》王宁 20、《训诂学概论》方一新 21、《古汉语词汇纲要》蒋绍愚

22、《文字学概要》裘锡圭 23、《音韵学教程》唐作藩 24、《中国修辞学》杨树达 25、《〈说文解字〉注》 [清]段玉裁 26、《说文释例》 [清]王筠 27、《经传释词》 [清]王引之 28、《四书章句集注》 [宋]朱熹 29、《训诂丛稿》(《郭在贻文集》)郭在贻 30、《同源字论》(《同源字典》)王力 研究生阅读、写作初步建议(09) 壹、阅读 一、文献文本:文献阅读的目的是增强语感,储存语料,了解语言面貌;精读(即参考注释,字句无窒碍)阅读量10-15万字(不包括注释),泛读(即不一定参考注释,基本理解)阅读量20-30万字;下列书目大致按难易排序,可以二选一(史书部头大,可以选读)。 1、《世说新语》/《坛经》 2、《中古汉语读本》(方一新、王云路编著) 3、《近代汉语读本》(刘坚编著) 4、《论语》/《孟子》(杨伯峻译注) 5、《史记》/《汉书》(传记部分) 6、《庄子》(陈鼓应今注今译)/《荀子》(王先谦集解) 7、《诗经》选读(100篇以上)/《左传》选读

复旦大学出土文献与古文字研究中心网站

“遇负杖入保者息”郑玄注语析疑 (首发) 侯乃峰 复旦大学出土文献与古文字研究中心博士后 《礼记?檀弓下》有如下一段话: 战于郎,公叔禺人遇负杖入保者息,曰:“使之虽病也,任之虽重也,君子不能为谋也,士弗能死也,不可!我则既言矣!”与其邻重(童)汪踦往,皆死焉。 这段文字本身甚为浅显,意思也很容易理解。然而郑玄在注“遇负杖入保者息”一句时说:“遇,见也。见走辟(避)齐师,将入保,罢(疲)倦,加其杖颈上,两手掖之休息者。保,县邑小城。”对郑玄这句注语的理解却存在着不同意见。 王力先生主编的《古代汉语》文选部分选有此文,对“遇负杖入保者息”一句的注解说: 负杖,把杖(扁担之类)放在颈上,两手扶着,等于今天的横挑。保,城堡,后来写作“堡”。息,歇息。当时战事很紧,鲁军不利,人们逃避齐军,走累了,所以负杖入堡休息。1 可以看出,这段注解其实相当于郑注的白话翻译。然而对于郑玄的注语,裘锡圭先生表示怀疑。其文曰: 疲倦休息,怎么会“加其杖颈上两手掖之”呢?郑说难信。此文“负杖”似与“杖负”同意,就是拄杖而负物的意思。当时鲁国民穷役重,为公家负物的服役者力不能胜,拄杖而行,所以公叔禺人见之而有“使之虽病也,任之虽重也”之叹。2 两种理解的分歧很大。但我们认为,这两种解释都与郑注本意有出入。细读

原文,“公叔禺人遇负杖入保者息”一句的主干是“遇……息”,即“遇到……(什么人)在休息”。再看郑注,“见走辟(避)齐师,将入保,罢(疲)倦,加其杖颈上,两手掖之休息者”一句的主干正是“见……休息者”,意即“见到如何休息的人”,与原文密合无间,则郑注所说的是休息之情态无疑。看《古代汉语》的理解,以为是“横挑”,则“入保者”在休息时当然是放下挑子,而不会把挑子放在颈上休息,故此理解与郑注本意不合。裘先生一方面以为原文“负杖”是“拄杖而负物”,此种理解若是作为“负杖入保者”行走时的情形无疑是正确的(但并非郑玄注语所说的休息之情态)。另一方面,此说又准确抓住了郑注的句子主干,以为郑玄注语所说是“疲倦休息”之情态,但裘先生似乎是将郑注“加其杖颈上”理解为“加其杖(于)颈上”,遂以为郑注错误而撇开不论。 郑注其实不误。既然“遇负杖入保者息”一句的主干是“遇……息”,即公叔禺人见到“负杖入保者”时,他们正在休息,而郑注所云正是“负杖入保者”休息时的情形。裘先生将“负杖”理解为“拄杖而负物”是可信的,之所以对郑注生疑,想是未曾见过山区居民“拄杖而负物”者休息时的情形。笔者在童年时曾听村中老者讲述过一段往事:在清末民初,村中(在鲁东南)有一群背盐人,经常到江苏东海县靠海的煮盐人家去背盐。因为两地中间有座山,道路坎坷,无法用车辆运输。每个背盐人都持有一根特制的半人多高的棍子,上端有个天然长成的近似于“丫”字形的树杈,平时走路拿在手中当作拄杖用,以节省脚力。在他们背盐回来的路上走累了需要歇息时,就把手中的拄杖竖直放在地上,把背上的盐袋搭在拄杖上的“丫”字形树杈中间。这样一来,盐袋的重量几乎全部落在了拄杖上,背盐人就可以乘机松口气,休息一下。短暂歇息时不能把盐袋放到地上,也不能坐下,因为盐袋很沉重,是绑缚在身上的,放下去再背上很麻烦,坐下去再起来也很费劲。同时,因为盐袋的质量不好,如果用没有“丫”字形树杈的直棍子做拄杖,那么在如此休息时直棍子上端就有可能戳破盐袋。又因为休息时盐袋的全部重量几乎都落在拄杖上,而拄杖下端仅一个支点,重心不稳,而且休息时背盐人的双手是空闲的,为防止拄杖和盐袋歪倒,所以要用两手抄后扶持住拄杖。 笔者幼年时乍闻此事,对村中这群背盐人想出的这个办法很是佩服。但是随着年龄和阅历的增加,我逐渐接触到更多类似的情形,认识开始改变。比如,有

古文字的起源

古文字的起源 2011211321 歷史文化學院歷史基地班鄧婷婷 核心提示:漢字的起源、初成熟、演變、功能 (一).起源 關於漢字的起源,中國古代文獻上有種種說法。 一、結繩說:結繩是原始氏族普遍採用的一種記事方法。下面摘錄各種文獻對結繩說的記錄。《周易·系辭下》: “上古結繩而治, 後世聖人易之以書契。”鄭玄《周易注》: “古者無文字, 結繩為約。事大, 大結其繩; 事小, 小結其繩。”許慎《說文解字·序》說: “神農氏結繩為治而統其事。”這些解說都甚為簡略, 對於結繩法之詳我們還是不得而知, 只知其最初是用來記物件的數量。 二、刻契說:這是古人在結繩記事後又一種幫助記憶的實物記事法, 常用來作契約用, 性質與結繩相近。它用竹片或木版製成, 同時在上面刻一些缺口或其他記號, 主要用來記錄財務的數量, 或向別人傳達資訊以作為記憶憑證, 或作為向有關人員作解釋的依據。劉熙《釋名·釋書契》:“契, 刻也, 刻識其數也。”鄭玄注解《周易·系辭》: “書之於木, 刻其側為契, 各執其一, 後以相符合。”同時他又對《周禮·質人》作注: “書契取於市物之券也。”刻契有一方獨存的, 也有雙方共有的。雙方共有的是把竹木劈成兩半, 各拿一半, 並以齒的互相吻合為依據。 三、八卦說:八卦相傳由伏羲所作。《周易·系辭》: “古者庖犧氏之王天下也, 仰則觀象於天, 俯則觀法於地, 視鳥獸之文與地之宜, 近取諸身, 遠取諸物, 於是始作八卦, 以通神明之德, 以類萬物之情。”而關於八卦起源的說法也有很多, 有摹象說、星象說、數說、楊雄的“亥”為物之源說等等。無論哪種說法都有一個共同點, 就是八卦來源於客觀的物質世界。 (四)圖畫說:圖畫是人們用來記事的手段, 也可以在一定程度上用來交流。雖然我國考古資料中沒有史前的圖畫記事或交際的發現,但參證其他民族的資料我們可以瞭解到大概情況。唐蘭先生在《中國文字學》一書中也說到: “文字的產生, 本是很自然的, 幾萬年前的舊石器時代的人類, 已經有很好的繪畫, 這些畫大抵是動物和人像, 這是文字的前驅。”從這個意義上來看, 圖畫對文字的起源作用最大。 (五)倉頡造字說。最後一種也是最具說服力的一種說法,原始人類使用了結繩、刻契、圖畫的方法輔助記事,後來用特徵圖形來簡化、取代圖畫。當圖形符號簡化到一定程度,並形成與語言的特定對應時,原始文字就形成了。即《系辭》所說:“上古結繩而治,後世聖人易之以書契”。 那麼後世是什麼時候呢?古書上普遍記載有黃帝史官倉頡造字的傳說。相傳黃帝的史官倉頡看見一名天神,相貌奇特,面孔長得好像是一幅繪有文字的畫,倉頡便描摹他的形象,創造了文字。有的古書說,倉頡創造出文字後,由於洩漏了天機,天落下了小米,鬼神夜夜啼哭。還有一種傳說,說倉頡觀察了鳥獸印在泥土上的腳跡,啟發了他發明文字的靈感。《世本·作篇》: “史皇作圖, 倉頡作書。”,《淮南子·本經訓》: “昔者倉頡作書, 而天雨粟, 鬼夜哭。”許慎《說文解字·序》: “倉頡之初作書, 蓋依類象形。”從歷史的角度看,複雜的漢字系統不可能完全由一個人發明創造出來。倉頡如果確其人,應該是在漢字的搜集、整理、統一上做出了突出貢獻,所以《荀子-解蔽》中記載“好書者眾矣,而倉頡獨傳者,一也”。