(新教材)高中化学必修一教案:1.1物质的分类及转化(1课时)

《物质的分类及转化》教案

第1课时

核心素养

宏观辨识与微观探析:从宏观上学习对物质的分类,从微观上辨析分散系的分类,体会微观粒子的变化对宏观物质性质的影响。

证据推理与模型认知:建立物质分类的基本模型,理解通过对物质的分类来研究物质性质的基本方法,为后续的化学知识的学习奠定坚实的方法基础。

科学探究与创新意识:通过学习探究,经历对物质进行分类的过程,掌握分类的方法,初步建立物质分类的科学思想,体会化学研究过程中的科学方法。

科学精神与社会责任:通过对物质分类过程和分类应用的理解,体会掌握科学方法就能够有效提高学习效率和效果,建立高效学习的科学精神。

重点难点

建立分类的科学思想,掌握物质和分散系的分类方法,了解胶体的概念和胶体的丁达尔效应。

需要仪器

量筒1个、100ml烧杯2个、铁架台1个、石棉网1个、酒精灯1个、蒸馏水、FeCl溶液、CuSO4溶液、激光笔1个

教学过程

一、导入新课

【引入】从今天起,我们正式开始高中的化学学习。我们知道化学是干嘛的吗?初中定义化学是研究物质组成、结构、性质及变化的一门学科。太长了!一言蔽之,化学就是研究物质的。可是自然界中的物质有1亿多种,太多了。对于这么多物质,我们怎么学习和研究呢?人们根据这些物质的组成、结构、性质或用途,把这些物质分了类,进行分类学习和研究。其实分类思想在日常生活中,也经常用到,给我们的生活

带来了方便,提高了效率。如:

【投影】图书馆图片、智能高速分拣快递视频。

【讲解】图书馆将图书按类目进行了分类,我们才能快速的找到我们需要的图书。在快递的集散点,对于大量的快递件要进行分拣,这种分拣实际也是对其进行分类。

【互动】在日常生活中我们还会在什么地方用到分类的方法呢?(商场、药房、网页、户籍管理……)在这样的场合中分类的意义又在哪里呢?(容易快速寻找所需要的物品)

【过渡】分类的目的是提高人们学习工作效率,是更快捷的达到目的的一种方法。为了提高同学们高中化学的学习效率,我们在高中学习的第一个知识点就是物质的分类。

二、讲授新课

【板书】1.1物质的分类

【讲解】物质分类是按照不同的特点把事物归类,使无规律的事物变得有规律。所以,分类一定要科学,这样才能进行有效的研究,那么怎样才能保证分类的科学性?同学们回想,刚才的快递件分类,机器怎样将快递件进行分类的?(按照邮件的目的地进行分类)如果以其他方式分类科学吗?(例如:按大小,按发件地……)因此,科学分类的前提是建立科学的分类标准。

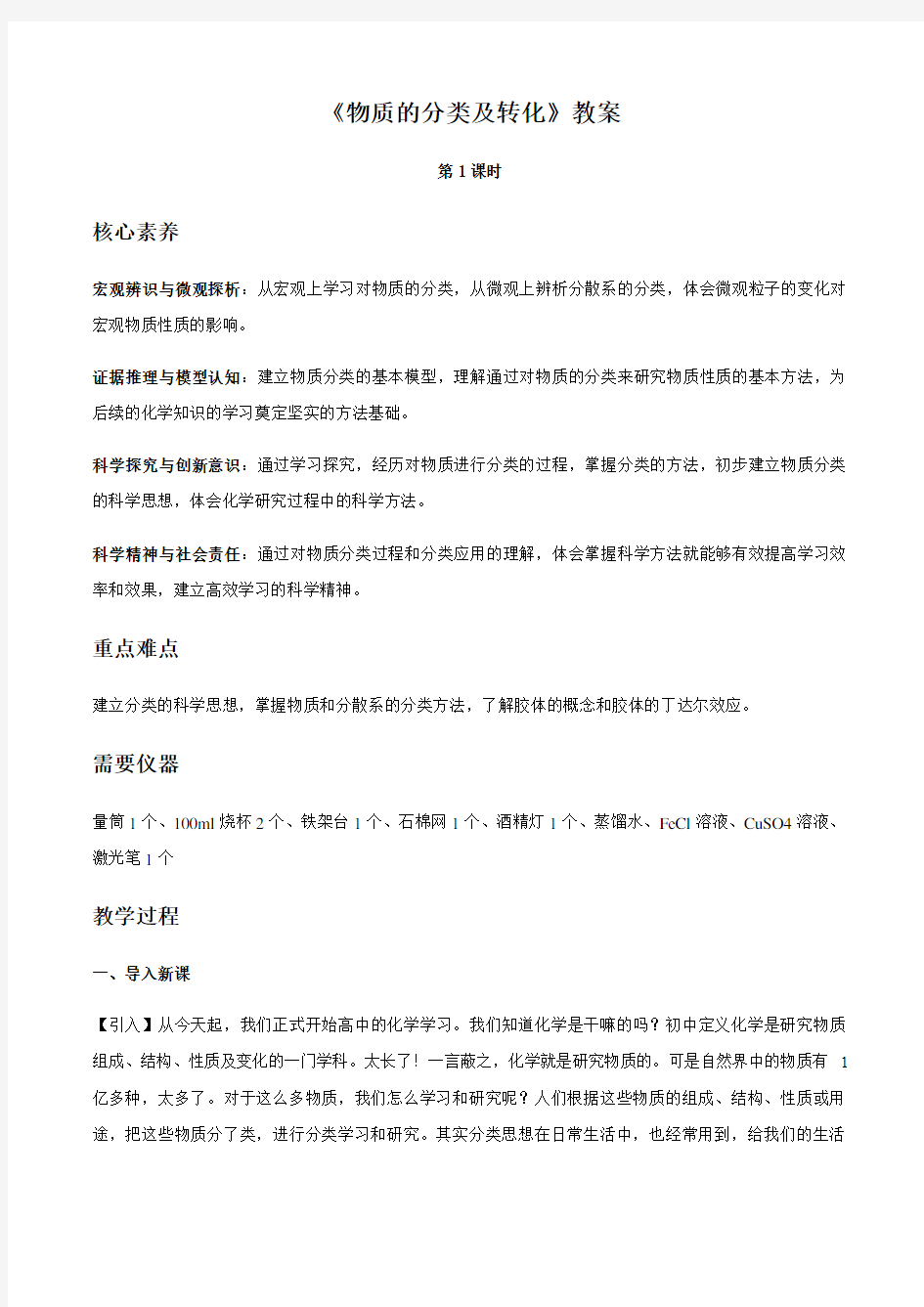

【互动】那么我们应该如何对众多的化学物质进行分类呢?请根据初中化学知识,尝试将化学物质分类,并且交流的分类结果。

【设疑】这种物质分类的标准是什么呢?(物质的组成和性质)

【板书】一、根据物质的组成和性质分类

【投影】

【讲解】以上的分类是根据物质的组成和性质对物质进行分类的一种方法,这种分类方法被形象的称为树

状分类法。

【板书】1.树状分类法

【讲解】初中化学中,同学们学习了很多的单质,其中有一些单质是由同种元素组成的,例如:金刚石和石墨都是由C元素形成的。在化学上,我们将这样的单质关系叫做同素异形体。

【板书】同素异形体:同种元素形成的性质不同的单质

【互动】同学们还能举出一些同素异形体的例子吗?(红磷和白磷、氧气和臭氧等)

【练习】下列每组中的两种物质之间的关系为同素异形体的一组是( C )

A.CaO和CaS B.和

C.C60和C70D.HCNO和HOCN

【讲解】树状分类法是一种比较单一的分类方法,主要有利于对物质的查找,例如,在图书馆我想找《三国演义》,可以按照文学——中国文学——古代文学——明清小说的顺序寻找。而在研究具体物质的时候我们还会从不同角度对一物质进行分类,这种方法叫做交叉分类。

【板书】交叉分类

【投影】例:请同学们按照分类进行连线

【过渡】交叉分类是按照不同标准对一物质分类。例如,如果将氧化物进行分类,我们可以根据组成,分为金属氧化物和非金属氧化物,也可根据他们的化学性质进行划分,分为酸性氧化物、碱性氧化物。

【投影】酸性氧化物:与碱反应只生成盐和水

碱性氧化物:与酸反应只生成盐和水

【讲解】例如:CO2和SO3与碱反应生成盐和水,就属于酸性氧化物;而CuO和Fe2O3与酸反应生成盐和

水,属于碱性氧化物。

【投影】酸性氧化物、碱性氧化物的特征:酸性氧化物多数是非金属氧化物,金属氧化物多数属于碱性氧化物。特殊例,不属于酸性氧化物的非金属氧化物(CO、NO等),不属于碱性氧化物的金属氧化物(Mn2O7)【练习】已知:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,Na2O2不属于()

A.氧化物

B.碱性氧化物

C.金属氧化物

D.化合物

(二)分散系及其分类

【过渡】学习分类方法,主要是为了让同学们掌握一种可以提高学习效率的方法,应用在学习、生活及以后的工作中。下面,我们再对混合物进行一下分类。

【讲解】混合物是由两种或多种物质混合而成的物质。化学上将一种(或多种)物质分散到另一种(或多种)物质中形成的混合物叫做分散系。分散系中被分散的物质叫分散质,另一种物质叫分散剂。我们可以理解:分散质分散在分散剂里形成分散系。

【板书】二、分散系及其分类

【投影】1、分散系

概念:把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系。

组成:分散系中被分散的物质称作分散质,容纳分散质作用的物质称为分散剂。

常见分散系及其组成

【投影】初中学习过的溶液、乳浊液和悬浊液都是分散系。请同学们区分一下这些分散系的分散质和分散剂:

【思考】溶液、乳浊液和悬浊液它们的分类依据是什么呢?

【讲解】它们是根据分散质粒子的直径大小对分散系进行分类的。分散质粒子直径小于1 nm的是溶液,大于100 nm的是乳浊液或悬浊液,分散质粒子的直径为1~100 nm的分散系是胶体。

【投影】胶体、溶液、浊液的本质区别:

【板书】2、胶体:分散质粒子的直径为1~100 nm的分散系

【练习】下列分散系中,分散质粒子直径最大的是()

A.新制氢氧化铜悬浊液B.淀粉溶液

C.溴的四氯化碳溶液D.豆浆

【讲解】胶体是一种比较特殊的分散系。我们可用分类思想,根据分散剂的状态对胶体进行分类。分散剂为气态的胶体称为气溶胶,分散剂为液态的胶体称为液溶胶,分散剂为固态的胶体称为固溶胶。

【投影】胶体的分类:

【实验】下面我们来制备一种液溶胶——氢氧化铁胶体,并且研究一下这种胶体的性质。

滤

纸

半

透

膜

【互动】在实验1中制得的红褐色液体就是氢氧化铁胶体。同学观察对比氢氧化铁液溶胶和硫酸铜溶液,外观。怎么区别这种液溶胶和溶液呢?

【实验】用激光笔分别照射上述实验1和实验2得到的液体,观察实验现象。

【讲解】由上述实验知道,当光线照射胶体时可以看到一条光亮的通路,而照射溶液时看不到这条光亮的通路,化学上将上述光亮通路的现象叫做丁达尔效应。丁达尔效应是一种区别溶液和胶体的有效方法。【板书】丁达尔效应:区别溶液和胶体的方法。

【思考】为什么胶体有丁达尔效应而溶液没有呢?

【投影】丁达尔现象原理

【讲解】胶体产生丁达尔效应的原因:因为胶体粒子的大小适中,光线照射到胶体的粒子时发生散射,散射光线进入人眼,所以看到光亮的通路。而溶液的分散质粒子太小,浊液的分散质粒子太大,无法发生散射。丁达尔效应在生活中随处可见。

【投影】生活中的丁达尔效应图

【练习】下列说法正确的是(D)

A.丁达尔效应不是胶体特有的现象,溶液与浊液也有

B.胶体与其他分散系的本质区别是有丁达尔效应,而其他分散系没有

C.胶体粒子的直径小于10-9m

D.丁达尔效应可用于区别胶体和溶液

三、课堂小结

【随堂巩固】

1.某气体经过检验只含有一种元素,则该气体是()

A.一种单质B.一种化合物

C.单质与化合物的混合物D.可能是一种单质,也可能是单质的混合物

2.国家质检部门检出人们端午节包粽子的“返青粽叶”多以胆矾(化学式为CuSO4·5H2O)为添加剂,长期食用有害健康,请问胆矾是一种()

A.氧化物B.盐C.碱D.酸

3.根据某种共性,可将CO2、SO2归为一类氧化物,下列物质中与它们属于同一类的是()

A.CaCO3B.P2O5C.CuO D.KMnO4

4.下列关于分散系的说法中不正确的是()

A.分散系的稳定性:溶液>胶体>浊液

B.分散质粒子大小:溶液>胶体>浊液

C.分散质粒子直径为1~100nm的分散系是胶体

D.可以用过滤的方法将浊液中的分散质分离出来

5.下列方法能制得氢氧化铁胶体的是()

A.将饱和FeCl3溶液和NaOH溶液混合

B.将饱和FeCl3溶液滴入冷水中,然后加热至沸腾

C.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续煮沸至溶液呈红褐色

D.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,继续长时间煮沸

6.①“纳米材料”是当今材料科学研究的前沿。所谓“纳米材料”是微粒直径从几纳米到几十纳米的材料。如将纳米材料分散到分散剂中,所得混合物可能具有的性质是________(填字母)。

A.能全部透过滤纸B.具有丁达尔效应

C.所得液体呈胶状D.所得物质一定是悬浊液

②写出实验室制备氢氧化铁胶体的化学方程式________________________________________________。