吉林省四平市第十七中学九年级语文上册《第13课 捕蛇者说第三课时》教学设计 长版

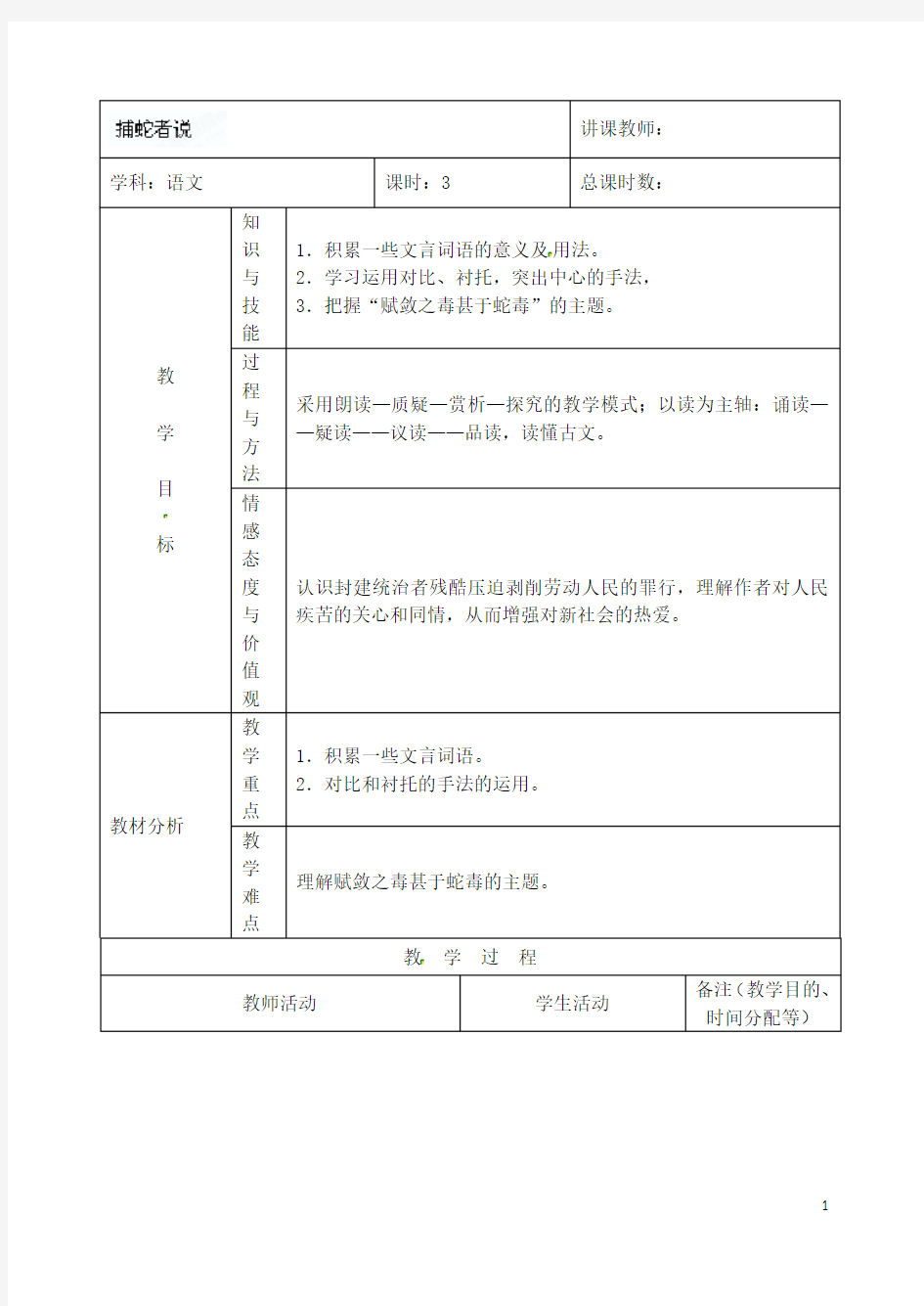

讲课教师:学科:语文课时:3 总课时数:

教学目标知

识

与

技

能

1.积累一些文言词语的意义及用法。

2.学习运用对比、衬托,突出中心的手法,

3.把握“赋敛之毒甚于蛇毒”的主题。

过

程

与

方

法

采用朗读—质疑—赏析—探究的教学模式;以读为主轴:诵读——疑读——议读——品读,读懂古文。

情

感

态

度

与

价

值

观

认识封建统治者残酷压迫剥削劳动人民的罪行,理解作者对人民疾苦的关心和同情,从而增强对新社会的热爱。

教材分析教

学

重

点

1.积累一些文言词语。

2.对比和衬托的手法的运用。

教

学

难

点

理解赋敛之毒甚于蛇毒的主题。

教学过程

教师活动学生活动

备注(教学目的、

时间分配等)

一、设疑启发

通过复述课文的方式理清思路

二、探疑互动

1、阅读分析课文第一节,思考:

②永州之人冒着生命危险争捕毒蛇的原因是什么?

③永州之人为了免受苛政重税之苦,宁愿冒着生命危险争捕毒蛇,这说明了什么?

④为什么一开篇就写毒蛇之“毒”呢?

2、阅读分析课文2、3节。思考:

①第2段中蒋氏自述了什么内容?

②如何看待“蒋氏者,专其利三世”?

③听了蒋氏的叙述之后,作者产生了什么思想感情?

④作者说想要更换他的差事,恢复他的赋役,那将氏同意吗?为什么?请大家阅读第4节,从中找出答案。

3、阅读分析第4节

①回答上面提出的问题。

②在这句话中蒋氏把“役之不幸”和“赋明确:从外形、毒性、医疗效用三个方面写的。

明确:“当其租入”,是为了免受苛政重税之苦

明确:以蛇之毒衬托下文的“赋敛之毒”。

③永州之人为了免受苛政重税之苦,宁愿冒着生命危险争捕毒蛇,这说明了什么?

明确:一家三代捕蛇的悲惨遭遇。

明确:对劳动人民的无限同情(“悲之”、“更若役,复若赋”)

明确:他自述中三个“死”充分说明捕蛇给他家三代带来的深重灾难。“专其利三世”,其实是受害三世。“利”字的背后,隐含着无限的辛酸和痛苦。“貌若甚戚者”的神情,表现了蒋氏难以抑制的悲痛。告诉我们“捕蛇”并非好事,“争奔走焉”实属无奈,字里行间,深含悲苦。“专其利三世矣”,语中含有强烈的讥讽意味,原来所谓的利是用祖父、父亲的生命和自己九死一生换来的。

之不幸”进行比较,他认为哪一个更不幸?有什么证据?

④作者在此主要运用了什么写作方法?

有什么作用?

③如何比较的呢?自读课文,找出有哪些对比。

④作者在此主要运用了什么写作方法?有什么作用?

4、阅读分析第5节。

齐读第五节,体会下列句子在文中的作用。

①余闻而愈悲

②苛政猛于虎。

③赋敛之毒有甚是蛇者

④以俟夫观人风者得焉明确:不同意。因为蒋氏认为“吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也”。明确:蒋氏将自己和乡邻的状况进行比较得出的结论。

明确:

蒋氏乡邻

生存状况以捕蛇独存非死则徙十室九空

生活情况弛然而卧,熙熙而乐悍吏之来吾乡,乡邻鸡犬不宁

一年危险次数一岁犯死者二焉旦旦有是

死亡先后后先

明确:对比、衬托的手法,突出文章的主题:赋敛之毒有甚是蛇者。

明确:点明了作者的写作动机,期望最统治者,能体察民情从而能革除社会弊端。表达了作者对劳

⑤对于作者的期望——“以俟夫观人风者得焉”,我们应该如何看待?(进步性和局限性)

三、解疑归类

①主题:本文通过对蒋氏三代人宁肯冒死捕蛇而不愿受苛政之害的描述,深刻揭露了封建统治者残暴的罪行,表现了作者对劳动人民的深切同情。

②写做特点:运用对比和反衬的手法突出中心。

衬托。写毒蛇之害以衬托重赋苛政之害。捕蛇以抵赋,蒋氏之祖、父死在这上头,而蒋氏却甘愿干此差事,这就令人心悸地看到“赋敛之毒有甚是蛇者”。

对比。以其乡邻60年来由于苛赋之迫而“非死则徙”、十室九空的遭遇与蒋氏“以捕蛇独存”的状况作对比,触目惊心地表明“赋敛之毒有甚是蛇者”;以悍吏来吾乡催逼租税闹得鸡犬不宁的情景与蒋氏的“弛然而卧”、“熙熙而乐“进行对比,进一步突出主题。还有危险次数之对比,死亡时间之对比等。

四、查疑落实

①熟读全文,背诵“蒋氏大戚……以俟夫观人风者得焉”。

②作课后练习题。动人民疾苦的关心和同情。

明确:引用孔子的话作为立论的依据,突出了蒋氏遭遇的社会意义,说明苛政重税害民不是一时一地的现象,而是从来如此的。

明确:点明了文章的中心。

明确:“愈”字突出表现了作者对蒋氏哭诉后,对苛政重赋给人民的苦难更加了解,因而对百姓的关心与同情也更为深切。