柴油机燃油系统的技术路线

柴油机燃油系统的技术路线

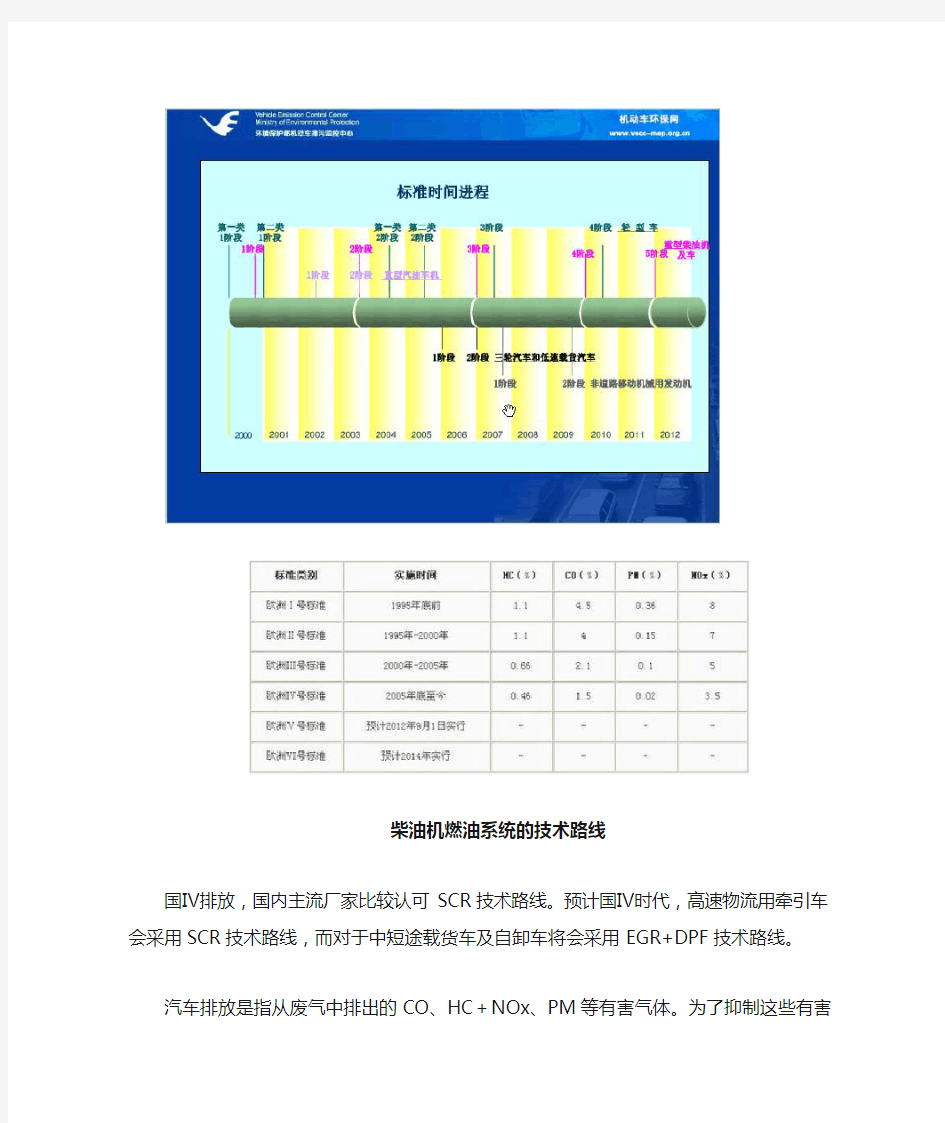

国Ⅳ排放,国内主流厂家比较认可SCR技术路线。预计国Ⅳ时代,高速物流用牵引车会采用SCR技术路线,而对于中短途载货车及自卸车将会采用EGR+DPF技术路线。

汽车排放是指从废气中排出的CO、HC+NOx、PM等有害气体。为了抑制这些有害气体的产生,促使汽车生产厂家改进产品以降低这些有害气体的产生源头。目前世界上排放法规主要有三个体系,即欧洲、美国和日本的排放法规体系,其中欧洲标准是我国借鉴的汽车排放标准,所以下面重点介绍欧洲排放法规的要求。

A、欧洲排放标准

欧洲标准是由欧洲经济委员会(ECE)的排放法规和欧共体(EEC,即现在的欧盟EU)的排放指令共同加以实现的。排放法规由ECE 参与国自愿认可,排放指令是EEC或EU参与国强制实施的。汽车排放的欧洲法规(指令)标准1992年前已实施若干阶段,1992年之前为欧0阶段,具体实施时间及排放标准见表1。

欧0阶段:采用纯机械式的供油系统(燃油泵或柴油泵)和自然吸气技术。

欧Ⅰ阶段:在欧0发动机的机械供油系统(燃油泵)基础上,主要辅以废气涡轮增压技术。

欧Ⅱ阶段:在欧Ⅰ发动机平台上适当改进,主要辅以废气涡轮增压(水空)中冷技术或废气涡轮增压(空空)中冷技术,供油系统没有本质变化。

欧Ⅲ阶段:对欧II发动机平台进行重大升级,主要是供油系统发生了本质变化,实现了供油系统由机械式控制向电子控制的转化,主要技术路线包括电控泵喷嘴、电控高压共轨、电控单体泵和电控H泵+EGR。EGR(废气再循环)技术主要是针对有害气体(NOx)设置的排气净化装置,它将一部分排气循入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧,以增加混合气的热容量,降低燃烧时的最高温度,抑制NOx的生成。

欧Ⅳ阶段:在该阶段,PM与NOx的排放都做了进一步限制,其技术路线是在欧Ⅲ发动机基础上,供油系统没有本质变化,主要是采取一系列机内净化技术如提高供油系统的控制灵敏性和压力,燃烧室和进气等进一步优化,并综合使用机外净化(后处理)技术。机外净化(后处理)技术目前主要有两条技术路线:一种是SCR(选择性催化还原)技术,通过机内净化PM,机外催化还原;另一种是EGR (废气再循环)+DPF(微粒捕集器)+DOC(氧化催化转换器)技术,通过机内净化降低NOx,机外通过微粒捕捉器过滤PM。

欧Ⅴ阶段:在该阶段,对PM的要求与欧Ⅳ相同,仅对NOx的排放做了进一步限制。其技术路线在欧Ⅳ发动机基础上,根据欧Ⅳ阶段采取的技术路线的不同,进行相应的调整。采用SCR技术的发动机相对容易,只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整,而采用EGR 技术的发动机则需要在管路上进行重新设计,改动较大。总之,在每一级的排放技术提升中,整个发动机都需要对进气系统、供油系统和排气后处理系统进行改进和优化。

国内排放实施时间

为了早日与世界接轨,我国正积极地实施更为严格的排放法规,特别是制定了中重型柴油车的排放标准,其实施步骤是: 2007年初引进欧Ⅲ标准,2010年引进欧Ⅳ标准

B、中国国Ⅲ排放技术之争

1. 国Ⅲ排放实施路线

从欧洲的发展看,欧Ⅱ到欧Ⅲ和欧Ⅲ到欧Ⅳ,不是一个量的进步方式,而是质的飞跃。发动机内从机械式喷油变为更加经济和高效率的电子喷油。在尾气处理上增加一些微粒捕集器、催化剂之类,进一步提高排放和燃烧效率。

目前,国内车用柴油机针对国Ⅲ排放标准实施的燃油系统技术路线主要有四种:电控泵喷嘴(EUI)、高压共轨(Common Rail)、电控单体泵(EUP)和电控直列泵(EIL)+EGR。在这四种技术路线中,德尔福在中国市场针对中轻型车推广共轨技术,针对重型车提供泵喷嘴和单体泵技术;博世在中国市场主推高压共轨系统;电装目前正在研发第3代、第4代共轨系统和为中国市场的共轨系统作适应性二次开发;而中国重汽则推出电控直列泵(EIL)+EGR,由于价格便宜(比共轨便宜1.5万元左右),一经推出就受到市场的追捧。但刚开始实行国Ⅲ的时候,市场上几乎一边倒都主推共轨技术,而重汽的电控直列泵(EIL)+EGR则被竞争对手戏称为“假国Ⅲ”。国内外柴油机燃油系统的技术路线之争都已经到了白日化阶段,现对各种路线做一个剖析。

(1)电控泵喷嘴技术(EUI)

在泵喷嘴系统中,电控油泵和喷油嘴之间没有管路连接,做成一体直接安装在气缸盖上,这样不占用更多的空间。每一个油泵都由顶置凸轮轴同时驱动气门和泵喷嘴,顶置凸轮轴必须具有极高的硬度和刚度以承受喷油器产生的高压。同时,凸轮轴的驱动系统也需要专门设计。电控泵喷嘴系统的优势在于系统结构紧凑,喷油嘴孔径非常小,所以燃油喷射压力非常高,形成优良的混合气,确保燃油雾化良好,燃烧效率很高,同时还可以精确控制喷油始点和喷油量,从而提高柴油机的动力性、燃油经济性,降低排放和改善NVH特性。目前,采用该项技术的车用柴油机可满足欧Ⅳ排放标准,峰值压力可达到2000bar。

该技术被沃尔沃、曼、依维柯、东风、陕汽等企业采用,另外,美国康明斯的全电控发动机应用的也是电控泵喷嘴技术,目前采用该技术的发动机全球保有量已经超过40万台,行驶里程达3000亿km,是久经考验的成熟产品。

(2)高压共轨技术(Common Rail)

“CRDI”是英文Common Rail Direct Injection的缩写,意为高压共轨柴油直喷系统。该系统主要由高压油泵、喷油管、高压蓄压器(共轨)、喷油器、电控单元、传感器及执行器组成。在高压油泵、压力传感器和ECU组成的闭环系统中,喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开,由高压油泵把高压燃油输送到公共供油管,通过控制高压油泵电磁阀开启持续时间从而对公共供油管内的燃油压力实

现精确控制;通过控制喷油器电磁阀开启时刻、持续时间从而控制喷射提前角、燃油喷射量。高压油管压力大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速的变化,从而改善发动机的燃烧工作过程,在有效降低发动机排放水平的同时,还能够改善发动机的燃油经济性和降低燃烧噪声。采用该技术的国外公司有沃尔沃、奔驰、曼,国内公司有陕汽、解放、欧曼、红岩等企业,国内发动机厂家有潍柴、玉柴、锡柴。高压共轨技术成为目前能够实现国Ⅲ排放标准的技术应用最广泛。

(3)电控单体泵技术(EUP)

单体泵指一个气缸一个油泵,这里的油泵指的是高压油泵,或称为喷油泵。电控单体泵技术的主要技术特征是其油泵与配气机构共用一根凸轮轴,使结构得到最大程度的简化,并缩短了油泵出油口到喷油器的管路距离。由于油泵提升压力原理与直列泵类似,所以其喷油规律为“三角形”的前缓后急的特征,一定程度上有利于燃烧过程的优化,最高压力可达到1800~2000bar。该技术用在奔驰、珀金斯、依维柯、道依茨,国内有道依茨一汽大柴、玉柴等。

电控单体泵系统已在欧美成功使用了十多年,被公认为性能优越、稳定可靠、使用寿命长的电控燃油喷射系统之一。在近几年内,欧洲和北美的重型车生产商仍将会采用电控单体泵系统。对于中国市场来说,单体泵对发动机的改动非常少,只在油路系统做些变化。而且,单体泵对油品质量的忍耐程度比共轨系统好很多。由于一直以来沿袭前苏联的炼油模式,中国柴油除了杂质高之外,硫含量也非常大。目前,欧洲可以达到每百万单位10~15个单位含量的硫(10~15PPM),在中国平均水平只有300PPM,北京的最好水平也就是50PPM。

(4)电控直列泵(EIL) +EGR技术

电控直列泵+EGR技术全称为机械式电控直列泵燃油喷射系统和冷却的电控EGR(废气再循环)技术。该技术是由发动机ECU(电控单元)进行控制,通过进气温度传感器、进气压力传感器、水温传感器、发动机转速传感器、油门传感器以及车辆制动信号来感知发动机的各种状态,从而控制EGR控制阀的开度和废气再循环比率,引回部分废气与新鲜空气共同进入发动机气缸内参与燃烧,既降低气缸内的燃烧温度,又有效控制高温富氧条件下NOx的生成,从而降低发动机废气中的NOx含量。

目前,国内中国重汽宣称拥有国家工信部与环保部认可的电控直列泵+EGR技术的国Ⅲ发动机。进入2009年,一汽锡柴、玉柴、上柴、潍柴、康明斯等也都提供电控直列泵+EGR发动机,但都没有得到环保部的认可。

大量国内外实践经验和理论研究都表明:电控泵喷嘴系统、电控高压共轨系统、电控单体泵系统、电控直列泵系统等都有满足目前国Ⅲ和将来国Ⅳ排放要求的能力。这四种系统因各自的结构特点在技术上各有各的特点。就国内发动机市场发展来说,是因地制宜,要从成本、性能、匹配、售后服务等各方面综合来分析,选择适合自己、适合国情的发动机排放路线。

2. 国外主流厂家电喷技术路线

表3是欧美主流厂家发动机国Ⅲ所采用的技术路线,从中可以看出,电控高压共轨为主流技术,其次为泵喷嘴。多种技术并行的有PACCAR公司,采用电控高压共轨与单体泵,康明斯采用电控高压共轨与泵喷嘴,梅塞德斯奔驰采用泵喷嘴与单体泵。

3. 2009年国Ⅲ排放之争

自重汽2008年7月1日推出EGR国Ⅲ车型后,便遭到同行的怀疑,戏称为“假国Ⅲ”。但由于重汽的EGR国Ⅲ车型由于价格便宜,市场表现良好。中国汽车工业协会的数据表明,重汽在去年至今连续十几个月都蝉联重卡市场销量冠军,并且在2009年17月市场份额上升到32%。

但又听说为了应对重汽的挑战,早在今年初潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯等纷纷推出EGR发动机。今年一季度装配东风康明斯EGR 发动机的东风商用车、装配玉柴EGR发动机的东风柳汽、装配锡柴EGR机型的一汽解放J5等各家重卡产品已经在终端市场上批量投放和运营,其技术路线主要为内置式废气再循环路线,而内置式EGR则被重汽称为“假EGR”。自去年7月1日开始的真假国Ⅲ之争,演变到今年的真假EGR之争,市场出现戏剧性的变化。

目前国内EGR主要有两种:外置式EGR与内置式EGR。各主流发动机厂EGR发动机及其技术路线见表4。

(1)外置EGR路线。以电子机械泵和冷却式废气再循环技术为典型特征,以重汽、大柴道依茨为代表,通过在发动机壳外安装电控EGR阀和电控单元,根据瞬时工况和废气控制电磁阀开度,以达到国Ⅲ排放标准。

(2)内置EGR路线。该技术经过精确测算,通过控制发动机凸轮轴的机械运行,使气缸排气门在进气时保持3%6%的开度,从而达到溢出废气与进气按不同比例混合的效果,使发动机排放实现国Ⅲ。代表性企业包括一汽锡柴、玉柴和东风康明斯。

目前,一汽集团中等功率柴油机采用外置EGR技术,主要由旗下的大柴道依茨合资公司生产;大功率柴油机则走内置EGR路线,由无锡柴油机厂负责。潍柴既开发出外置式EGR发动机,也有内置EGR发动机产品。

现在市场上用户对国Ⅲ排放路线的认识更加理性。经过近一年的熟悉,他们也渐渐的理解共轨国Ⅲ的优势:油耗低、故障率低。所以在公路用车如牵引车开始接受共轨发动机,而在工程用车如自卸车等选择价格更便宜的EGR发动机。

C、国Ⅳ排放技术发展

1. 国Ⅳ排放技术情况

国Ⅳ排放标准是国家第四阶段机动车污染物排放标准,是控制和减少汽车排放污染物到规定数值以下的标准。

国Ⅳ标准之前,柴油机排放可以通过机内净化技术来解决污染物的排放控制,达到相应的标准,而从国Ⅳ开始,除了改进燃油喷射系统、优化燃烧过程等机内净化措施外,还必须增加装置才能使排放达标。

欧美主要采用了两条机外后处理技术路线:

其一是SCR(选择性催化还原)技术路线(见图2),它是通过优化喷油和燃烧过程,尽量在机内控制微粒的产生,在机外后处理过程,采用尿素溶液对NOx进行选择性催化还原。这一技术路线在欧洲占主流,欧洲长途载货车通常采用SCR技术,而短途运输或者城市公交车则选择EGR+DPF技术。采用该技术路线的主要有康明斯、马克、底特律柴油发动机、戴姆勒克莱斯勒、沃尔沃、达夫、依维柯。

其二是EGR+DPF/DOC(废气再循环+微粒捕集器/氧化催化转换器)技术路线(见图3),它以废气再循环为基础,在机内抑制NOx的产生,在机外后处理过程中采用微粒捕集器对微粒进行捕捉。这一技术路线在北美市场占主流,目前采用该技术路线的主要有康明斯、卡特彼勒、万国、斯堪尼亚、曼等。

两种技术路线各有优缺点(见表5),采用SCR方案,对发动机不须做进一步的强化处理。燃油中的硫含量对于系统的影响较小,可回避燃油含硫量高的难题,而硫含量高是国产柴油近几年难以克服的技术问题。采用SCR方案可通过调整喷油特性而节省燃油消耗约5%,但需在加油站设立相关的尿素溶液补充设备,整车也需增加一套尿素贮存和转化装置而使成本增加。采用EGR+ DPF/DOC方案需对原发动机进行强化,提高喷油压力和增压中冷能力。其次,需提高微粒捕集器的再生能力,还有对燃油含硫量要求较严,且燃油消耗较高,但不增加额外的装置,用户只要定期更换微粒捕集器。

在欧洲主要以SCR技术占主流,而在北美却以EGR+DPF为主流,这主要因为美国燃油价格较欧洲低,车主对燃油经济性不敏感,却需要考虑施用尿素带来的成本增加。其次,US2007标准对新车提出15万km无维修要求,而SCR技术则需要大约5000km就要添加一次尿素。第三,采用SCR技术还需要向美国EPA申请特别许可。

目前对于国内到底该用那种方案,虽然还很难确定,但取得的共识和欧洲市场基本相同,对于用于中长途的牵引车,SCR技术更加适合,对于中短途的车辆及排量较小的轻、微卡EGR+DPF技术较为合适。这主要是因为:

第一、采用SCR系统的发动机无论大小,都需要安装一套尿素定量控制和喷射系统,成本随排量变化不大。而EGR技术所使用的微粒捕捉器,会因排量不同而产生巨大成本差异。所以小型柴油机使用EGR技术,制造成本要远低于大型柴油机。

第二、由于SCR技术仅在一定的工作温度范围内才能有效果,所以更适合长时间大负荷工作的重型柴油机。EGR+DPF成本增加较小,所以对于工况复杂、价格敏感的自卸车、中短途载货车比较适合。

第三、成本因素。对于长途物流来说,燃油经济性是最关键的因素,较低的油耗会使用户愿意克服尿素添加所带来的不利因素,从而选择SCR技术。DPF要求定期进行清洗,长途物流难以保证。

2. 国Ⅳ排放实施时间分析

根据之前国家有关规定,重卡柴油机国Ⅳ标准将在2010年1月1日实行,根据国Ⅲ的实行情况,以及国外国Ⅲ到国Ⅳ需要5年的切换时间,因此除北京、上海、深圳等地区外,全国大部分地区的国Ⅳ标准的实行可能会延期2年左右,即型式核准会在2012年1月1日实行,新车销售、上牌将会在2013年1月1日执行。表6是针对国内国Ⅳ排放标准实行原时间及预测时间表。

3. 国内市场国Ⅳ技术路线选择

虽然国Ⅳ标准的执行会有延期,但是北京、上海、深圳等地区将会率先实行国Ⅳ排放,为了未雨绸缪,国内主流重卡发动机厂家也早就开始了国Ⅳ发动机的研发以及技术路线的选择,表7是国内主流厂家国Ⅳ机型及所采用的技术路线。从表7可以看出,国Ⅳ排放,国内主流厂家比较认可SCR技术路线,一汽两种路线并举,重汽仍然青睐EGR+DPF。

D、我国重型车满足欧Ⅳ/Ⅴ标准的技术路线选择

世界各国越来越关注汽车尾气的排放了,从日益严格的法规可以证实这一点:欧洲法规规定,自2006年1月起,柴油发动机载货车排放需达到欧Ⅳ标准,2009年1月达到欧Ⅴ标准;美国即将实施的法规比欧Ⅳ和欧Ⅴ还要严格;日本也紧随其后。为了早日与世界接轨,我国正积极地实施更为严格的排放法规,特别是制定了中重型柴油车的排放标准,其实施步骤是:2007年初引进欧Ⅲ标准,2010年引进欧Ⅳ标准,至于欧Ⅴ标准何时引进还未确定。

一、更加严格的欧Ⅳ/Ⅴ排放法规

从欧Ⅱ到欧Ⅲ,对发动机进行了改进,比如加强中冷对进气进行冷却,将机械喷射系统换为电控高压喷射系统等。这样不但降低了燃油消耗量,而且氮氧化物和颗粒物都有所下降,氮氧化物从7g/kWh降低到5g/kWh,颗粒物从0.15g/kWh降低到0.1g/kWh。欧Ⅳ/Ⅴ标准对氮氧化物和颗粒物提出了更高的要求,下图是欧0到欧Ⅴ氮氧化物和颗粒物的排放限值,它们是逐级减少的,从欧Ⅲ到欧Ⅳ,颗粒物

排放限值从0.1g/kWh降低到0.02g/kWh,NOx排放限值从5g/kWh降低到3.5g/kWh。欧Ⅳ和欧Ⅴ的颗粒物排放标准是一样的,但是NOx

从3.5g/kWh降低到2.0g/kWh。在欧Ⅲ的基础上仅仅对发动机内部参数进行优化虽然可以继续降低排放,但是不足以满足欧Ⅳ/Ⅴ标准,还需要增加其他的技术。

二、满足欧Ⅳ/Ⅴ排放法规的技术方案

要使得NOx和颗粒物的排放达到法规的要求,现有两种方案可以选择:一是EGR(废气再循环)+DPF(柴油微粒过滤器)系统,通过EGR降低NOx,用DPF捕集颗粒物并通过再生技术除去颗粒;或者采用EGR+POC(颗粒物氧化催化剂),其工作原理和EGR+DPF相似,只是颗粒物转化效率较低。二是改变发动机技术,使颗粒物排放达到法规要求,但是同时会增加NOx的排放,所以在排气管中安装SCR (选择性还原催化器)系统来降低NOx的排放。

1、EGR+DPF系统

对于废气再循环来说,一部分废气取自排气歧管,在EGR冷却器中冷却后再混入进气中。EGR总的废气流量由EGR阀门控制。将废气与进气混合可以降低缸内氧气浓度,从而在燃烧过程中降低气体的最高温度同时降低氮氧化物的排放。但是同时由于燃烧以及改良的缸内气体交换和颗粒物后处理装置的造成背压等因素使得油耗将会增加。

但是,气缸内的氧气浓度的降低会增加颗粒物的排放,所以需要加装一个吸收颗粒物的装置。柴油微粒过滤器(DieselParticulateFilter,DPF)就是这样一种装置,它通过过滤或/和化学反应来降低排气中颗粒物。图3就是一种高效率、壁面流动式过滤器,它可以减少90%的柴油微粒排放。DPF的基质由多孔材料组成,有的是陶瓷,有的是金属。它由很多管道组成,这些管道的入口和出口之一是封闭的,如图所示,废气从左边进入,因为出口是封闭的,所以废气只能通过蜂窝状的管壁进入相邻的只有出口开放的管道。当穿过管壁的时候颗粒物会从排气气流中分离出来并在管壁上堆积,过滤效率在80%~90%之间,根据过滤器的材料和系统布局不同而不同。这些沉积在过滤器壁上的颗粒物要定期的清除掉,不然过滤器就会被堵塞,这就是过滤器的再生。

如果发动机在大负荷下运转,那么废气的温度足以燃烧掉这些颗粒物,在DPF的上游安装一个氧化催化剂,它可以氧化柴油排气中的大部分HC、CO和颗粒中的可溶有机成分SOF,但是发动机在低负荷下运转时,废气的温度是不足以启动再生过程的,所以需要其他的辅助装置使得过滤器再生,主要的方法有:燃烧器再生、电热再生、催化剂再生等等。最近美国和欧洲正在应用的连续再生过滤器(CR T,Continuous Regenetatig Trap)可以很好的解决再生问题。

但是这些有贵金属涂层的颗粒物后处理系统的缺点是:如果废气中有硫的话会将硫转化为硫酸盐。只有燃油中的硫含量低于20ppm 时(假设不包括燃油中所含的硫的情况下,发动机排放的微粒物不超过0.01g/kWh)才可能达到欧Ⅳ/Ⅴ要求的颗粒物排放,所以如果采用此方案,不能使用欧Ⅲ标准(燃油中硫含量最高为350ppm)或者油品更差的燃油,因为这样不仅达不到颗粒物排放标准,而且可能使系统受到损害。例如:发动机可能会受EGR系统产生的硫酸的腐蚀;DPF再生会被硫酸盐钝化,并且过滤器会被堵塞并不可恢复。因此车辆使用的燃油最低也要达到欧Ⅳ标准。

使用EGR系统的另一个问题是:从EGR冷却系传出的热量会转移到发动机的水循环系统,如果车辆的水冷器要符合欧Ⅳ标准,其水冷能力就要增加30%,要符合欧Ⅴ标准就要增加50%。但是对于中国的卡车来说,车辆上的空间是有限的,要安装一个增大了冷却器确实存在困难。

2、SCR系统

为了降低排气中的颗粒物可以对发动机进行优化,比如高压喷射、喷射正时提前以及加大涡轮增压器的增压压力比等,这样可以使颗粒物符合欧Ⅳ/Ⅴ标准,但是会增加氮氧化物的排放,应用SCR(Se lective Catalytic Reduction,SCR)技术就可以解决此问题。

选择性还原催化器是指安装在柴油汽车排气系统中,将柴油机排气中的NOx催化还原成N2和O2的催化转化装置。SCR系统通过还原剂把氮氧化物转化为N2和O2,一般是选择尿素水溶液作为还原剂。尿素水溶液喷射到催化剂逆流方向的排气管中,在废气温度和气流作用下气化分解为CO2和氨水,氨水作为还原剂将NOx还原为无污染的氮气和水。

尿素溶液必须根据发动机工作状况定量喷射,所以定量喷射单元的逻辑电路是与发动机控制单元相连接的。SCR的工作效率取决于气体的温度,如果在200℃和500℃的温度范围内工作,其效率是85%,实际车辆的操作条件都可以达到这个要求。欧Ⅳ标准要求转化率是50%,欧Ⅴ标准是70%,所以SCR系统完全满足要求。

SCR系统需要的尿素水溶液是32.5%的高纯尿素溶液,它必须储藏在车上的独立的储藏罐中,且要满足严格的质量标准,以保证SCR 系统的稳定工作。AdBlue品牌就能保证其质量标准,它是一种人工合成的无毒、无味的液体,并且对水的污染是最低级别,使用它是简单且安全的。目前在欧洲已经有1500家左右的加注站了,并且仍然在增加,它的价格仅是柴油的一半左右。其消耗量也是很低的,满足欧Ⅳ标准的消耗量大约是燃油消耗的3.5%,满足欧Ⅴ标准大约是燃油消耗的5%。

SCR系统的一大优势是对燃油中硫含量的要求不高,即使使用欧Ⅲ标准的燃油也可以满足欧Ⅳ/Ⅴ标准。也就是说即使不能及时的在全国提供欧Ⅳ标准的燃油,装载了SCR系统的车辆也可以在全国范围内行驶。并且此系统可以很合适的装在一辆卡车上,而不像EGR系统那样需要更大的冷却装置。

3、EGR+DPF系统和SCR系统的比较

EGR+DPF系统需要高质量超低硫燃油,其含硫量要小于20ppm,而且在新的排放标准出台前1年燃油供应基础设施就要准备就绪,石油行业也需要更多的时间来进行调整,在欧洲,石油行业的改造过程大约用了10年。可见要实施此方案的成本很高,且时间较长。相比之下,SCR系统对燃油质量的要求就相对较低,硫含量在200ppm左右就可以了,也就是说在只能提供欧Ⅲ燃油的情况下就可以提前引进欧Ⅳ车辆了。它需要的是像AdBlue这样的附加触媒。AdBlue是一种尿素水溶液,它无毒、无味、无危险,操作方便、安全。并且在欧洲已经得到了应用,根据欧洲市场的经验来看,我国在2010年前在全国推广AdBlue技术是可行的,这就需要汽车行业和政府的大力支持。

另外,燃油消耗率也是要考虑的一个因素。在欧Ⅳ标准上看,SCR系统较EGR+DPF系统节省3%~5%的燃油,在欧Ⅴ标准上看,SCR 系统较EGR+DPF系统节省10%的燃油。虽然SCR系统需要消耗AdBlue,但是其消耗量仅为柴油消耗量的3.5%(从成本来讲是柴油消耗的

1.7%),而EGR+DPF系统会多消耗7%的柴油,可见SCR系统在燃油消耗上的优势高于EGR+DPF系统。

三、我国重型车满足欧Ⅳ/Ⅴ标准的技术路线选择

我国最终会选择哪种方案这就要看到2010年中国市场能够提供超低燃油还是AdBlue。我国更适合采用SCR技术方案,因为尿素水溶液的提供还是较容易的,而超低燃油对于中国来说确实存在很大的困难,目前我国的燃油标准还未达到欧Ⅲ标准(硫含量为350ppm),到2010年达到30ppm是不大可能的。如果我国采用了SCR技术,那么达到超低燃油的柴油脱硫工作就可以延迟到引进欧Ⅵ标准时再进行,这就为石油行业提供了更多的时间进行调整。

SCR系统更适合中国市场还有以下几个原因:

(1)能够节省燃油消耗。如前所述,SCR系统的燃油消耗相对于EGR+DPF系统稍低一些,它的AdBlue的消耗量也可在燃油消耗上得到补偿。

(2)现在采用了此技术,在很长时间内都可以满足排放法规定的要求,一直到欧Ⅵ标准的引进。

(3)此系统不同于EGR+DPF系统,要增加冷却器的体积,它只需一个附加的贮藏罐,这对于车辆驾驶室的设计影响不大。

(4)发动机复杂性低。此系统可以同时满足欧Ⅳ和欧Ⅴ标准,可以在部分地区提前引进,只需设立尿素加注站。

四、结束语

综上所述,SCR系统更适合中国。但是要使此技术在我国得到应用,还存在很多问题:首先是技术问题,需要对欧Ⅲ发动机机内燃烧技术进行改进,再加上后处理装置,技术复杂,系统零部件多。为了符合新标准要求,可能要借鉴国外的成熟技术。再者就是成本问题,SCR技术其实比DPF技术更复杂,成本也相对较高;发动机基本上都是采用高压共轨技术,此技术的成本约为发动机成本的一半,对发动机企业来讲,压力很大;虽然SCR系统相对于EGR系统来说硫含量低至200ppm,但是中国的油品还未达到这个要求。还有尿素加注站的问题,需要国家的规划和大力支持。

柴油机燃油系统产品主要零部件的制造工艺

柴油机燃油系统产品主要零部件的制造工艺 一.概述: 柴油机燃油系统主要零部件包括喷油泵,喷油器总成,喷油嘴,柱塞偶件,出油阀偶件等精密零部件。 其制造过程,包括铸造,锻造,冲压,冷挤压和金属切削加工等热处理前的软加工成形技术。热处理后还要经过磨、珩、研以及电火花、电解等加工方法进行精加工,完成了零件的加工之后,还要按规定的程序进行装配和性能试验。合格后才能作为成品出厂。因此如何制定合理的工艺过程,采用先进加工设备(当然根据具体条件),成为机械工艺工程师的重要任务。 我国油泵油嘴厂数量多而分散,不少工厂采用通用设备,工序分散,手工操作多,生产方式也落后,产品质量不稳定。改革开放以来国内部分厂家投入大量资金,引进了许多国外先进设备,在关键工序上把好质量关,引进了部分的先进制造技术,如瑞士Mikron的DR-12喷油嘴体内腔成型组合机床,瑞典UV A中孔座面磨床,Stude配磨磨床和A型泵、Pw泵、S系列喷油嘴加工技术等一批先进加工设备和技术。引进了世界最大的燃油喷射系统制造商BOSCH公司的生产制造技术。使国内的柴油机燃油系统产品的制造技术有了很大的提高,产品质量有明显的改善,但总体技术与国外还有较大差别。 国外油泵油嘴零件的加工和装配试验已达到很高的自动化程度,采用专用高效设备组成CAM自动线加工零件。油泵油嘴总成的装配,实现了信息化CAPP→PDM的自动化管理,由于加工过程的自动化

和科学的质量管理体系(6Σ质量认证的质量管理方法),所以生产效率高,产品质量稳定。 二.柴油机燃油系统精密偶件的主要加工工艺和技术要求: 图〈1〉为喷油嘴偶件。 2.1柴油机燃油系统精密偶件的主要技术要求: 柴油机油泵油嘴精密偶件主要有三对,喷油嘴偶件,柱塞偶件和出油阀偶件。 JB/T7296—2004 柴油机喷油嘴偶件技术条件, JB/T7174.1—2004 柴油机出油阀偶件技术条件, JB/T7173.1—2004 柴油机喷柱塞偶件技术条件。 表一:喷油嘴偶件的主要技术要求

柴油机的燃油系统

柴油机的燃油系统 1.商用车发动机增压式共轨喷射系统及关键技术的研究 随着未来排放法规(美国2010年及欧6排放标准)在重型商用车柴油机上的实施,以共轨喷射系统替代目前尚在许多场合使用的单体泵或泵喷嘴系统的趋势将进一步加快,而废气再循环(EGR)在所有重要的燃烧过程中的应用推动了共轨喷射系统方案的实施。由此产生的发动机对部分负荷时最高喷油压力的需求只能由带蓄压器的喷射系统采用液力方式才能有效地实现。 Bosch公司的产品系列以共轨系统(CRS)的2种变型来支持高负荷运转工况的燃烧过程设计。CRSN3.3系统提供了可挑选的柔性多次喷射自由度,它可用于采用高增压压力和高EGR率的燃烧过程。目前,喷油压力为220~250 MPa的产品分级可满足匹配特殊发动机的需求。 CRSN4.2增压式共轨喷射系统能提供可选择喷油开始时喷油速率的柔性功能,故能降低对氮氧化物(NOx)敏感的特性曲线场范围内的NOx形成。在与传统共轨喷射系统相同的喷油压力下,增压式共轨喷射系统生成NOx较少有利于降低高负荷运转工况下的燃油耗。此外,还能减少发动机在进气增压和废气流冷却方面的费用。 在发动机采用增压式共轨喷射系统进行全面优化时,实际行驶循环的燃油耗最多能降低3.5%。预测表明,在4年使用期内,欧洲长途运输由此而削减的二氧化碳(CO2)排放高达200 t,并能节省10 000欧元的燃油成本。 (1)系统设计 增压式共轨系统的基本结构具有以下众所周知的共轨系统部件及功能:(1)高压泵供应燃油;(2)共轨储存压力,并将燃油分配到各个气缸;(3)喷油器喷射燃油。 与传统共轨系统的最大区别是系统中产生压力的功能被分成两级:高压泵作为产生压力的第1级,将燃油压缩到25~90 MPa范围;第2级由集成在喷油器中的增压装置,即1个阶梯型柱塞,将燃油增压到额定喷油压力210 MPa,而增压装置由其自身的电磁阀来控制。 这种带增压装置的系统配置对于开发先进的发动机方案具有以下优点:(1)柔性和高液力效率的喷油特性曲线可优化高负荷运转工况的燃油耗;(2)共轨压力≤90 MPa的预喷射和后喷射降低了油束的动量,减小了燃油对气缸工作表面的浸湿及对发动机机油的稀释;(3)将喷油器中少数几个零件上承受最高压力的份额降至最少程度,而高压泵、共轨和高压油管最多只需按90 MPa压力来设计。 避免发动机机油掺入燃油是尽可能延长排气后处理装置使用寿命的重要环节,因此,增压式共轨系统将通常商用车上采用发动机机油润滑的高压泵传动机构改成燃油润滑的传动机构。 共轨选用与重型柴油机一样长度的结构型式,与紧凑型结构相比,它具有许多优点:(1)高压油管的变型数目减少了30%;(2)高压油管结构紧凑;(3)减小了共轨 高压油管 喷油器中的压力波动;(4)因共轨和高压油管的连接刚度好,降低了振动加速度。 (2)增压式共轨系统中的喷油器 由于对其提出的任务和要求不同,商用车发动机用的第4代喷油器与老产品有所不同。这主要体现在功能及设计方面,故在形式上考虑采用增压式喷油器,并缩小了最初采用电执行器行使原来喷射及控制功能的喷油器(包括喷油器中的构件)尺寸,使其只占普通商用车发动机共轨系统喷油器的一小部分,为扩展功能范围提供了空间。

柴油机燃料供给系统练习题

柴油机燃料供给系统试题 一、填空题 1.柴油机混合气的形成和燃烧过程可按曲轴转角划分为(备燃期)、 (速燃期)、(缓燃期)和(后燃期)四个阶段。 2.柴油机燃料供给系统有四部分组成:(燃油供给)、(空气供给)、(混合气形成装置)和(废气排出装置) 3.柴油机的混合气的着火方式是(压燃式)。 4.国产A型泵由(泵油机构)、(供油量调节机构)、(驱动机构)和(泵体)等四个部分构成。 5.喷油泵的传动机构由(凸轮轴)和(挺住组件)组成。 6.喷油泵的凸轮轴是由(曲轴)通过(定时齿轮)驱动的。 7.喷油泵的供油量主要决定于(柱塞)的位置,另外还受齿条的影响。 8.柴油机的最佳喷油提前角随供油量和曲轴转速的变化而变化,供油量越大,转速越高,则最佳供油提前角(越大)。 9.供油提前调节器的作用是按发动机(工况)的变化自动调节供油提前角,以改变发动机的性能。 10.针阀偶件包括(针阀)和(真阀体),柱塞偶件包括(柱塞)和(柱塞套),出油阀偶件包括(出油阀)和(出油阀座),它们都是相互配对,(不能)互换。 二、选择题 1.喷油器开始喷油时的喷油压力取决于(B )。 A.高压油腔中的燃油压力 B.调压弹簧的预紧力 C.喷油器的喷孔数 D.喷油器的喷孔大小 2.四冲程柴油机的喷油泵凸轮轴的转速与曲轴转速的关系为(C )。 A.1:l B.2:l C.1:2 D.4:1 3.孔式喷油器的喷油压力比轴针式喷油器的喷油压力( A )。 A.大 B.小 C.不一定 D.相同 4.在柴油机中,改变喷油泵柱塞与柱塞套的相对位置,则可改变喷油泵的(C )。 A.供油时刻 B.供油压力 C.供油量 D.喷油锥角 5.喷油泵柱塞行程的大小取决于(B )。 A.柱塞的长短 B.喷油泵凸轮的升程 C.喷油时间的长短 D.柱塞运行的时间 6.喷油泵柱塞的有效行程( D)柱塞行程。 A.大于 B.小于 C.大于等于 D.小于等于 7.喷油泵是在(B )内喷油的。 A.柱塞行程 B.柱塞有效行程 C.A、B均可 D.A、B不确定 8.柴油机喷油泵中的分泵数(B )发动机的气缸数。 A.大于 B.等于 C.小于 D.不一定

柴油机燃油喷射系统的工作原理及故障诊断

柴油机燃油喷射系统的工作原理及故障诊断 一、柴油机的工作原理 柴油发动机是一种压燃式发动机,压燃式发动机吸入气缸的是纯净的空气,并被压缩到很高的温度,柴油经喷射装置以高压喷入气缸并与高温空气混合着火燃烧,对外作功,从而将化学能转变为机械能。柴油发动机的优点是:燃油消耗低,较低的有害废气排放。柴油发动机有四冲程也有二冲程的,汽车使用的柴油机多为四冲程。 柴油机工作循环(四冲程) 第一冲程活塞由上死点向下运动,将空气经打开的进气门吸入气缸,故而称之为进气冲程; 第二冲程活塞由下死点向上运动,进、排气门关闭,气缸内的空气以14:1—24:1的压缩比被压缩,空气升温至800℃,在压缩行程结束时,喷油器以接近1500巴的压力将柴油喷入气缸。该冲程称之为压缩冲程。 第三冲程在一定的发火延迟后,雾化的燃油与空气混合自行发火燃烧,气缸内空气压力迅速升高,推动活塞下行对外作功。该冲程称之为作功冲程。 第四冲程活塞向上运动,排气门打开,燃烧的废气被子排出气缸。该冲程称之为排气冲程。 二、发动机的构造 发动机由:机体、曲柄连杆机构、配气机构、供给系、冷却系、润滑系、起动系组成。 三、燃油喷射系的工作过程 1、功用:按照柴油机的工作顺利及负荷的新变化,将清洁的柴油定时、定量、定压 并以一定的空间状态雾化喷入燃烧室。 2、组成:由低压油路与高压油路两大部分组成。 低压油路:由燃油箱、滤清器、输油泵、低压油管等组成; 高压油路:由喷油泵、高压油管、喷油器等组成。 3、燃油供给路线:柴油从燃油箱内被吸出,经油管进入输油泵,输油泵以一定的压 力将柴油压送到柴油滤清器,经滤清器过滤后的清洁柴油输入到喷油泵,再经喷

第7章-柴油机的燃油系统

第7章柴油机的燃油系统 7.1第七章说明 燃油系统在柴油机中有很重要的地位,所以课件第7章很重要,该章各系统比较复杂,用媒体表现比较复杂,需要多种软件综合运用。3dmax、A uthorware、CorelDRAW、AutoCAD、Photoshop、Flash等。这样给课件带来了更多的新意。通过前六章的制作到第七章,各种零件表达得更完美,更具体。 7.2燃油系统的功用及组成 7.2.1功用 根据柴油机运转工况的需要,将适量的清洁燃油,在一定的时间内,以适当的雾化状态喷入燃烧室,造成混合气体形成与燃烧的有利条件。 7.2.2组成 输油泵、滤清器、喷油泵、出油阀、喷油器、燃烧室。 7.3可燃混合气的形成与燃烧室形式 7.3.1可燃混合气的形成 1.形成方式 柴油机中由于燃烧室型式不同,混合气形成的方法也不同,大致可分为:空间混合气形成,油膜混合气形成,复合式混合气形成。 2.要求 可燃混合气的质量对燃烧过程起决定性作用。 1)喷入汽缸的应雾化良好,并具有一定的射程。即油粒微小并充满整个燃烧室空间。 2)燃料的喷射形状应与燃烧室形状相适应,以形成良好的混合气。

3)在燃烧室造成强烈的空气涡流促使在燃烧室间形成良好混合。 7.3.2燃烧室的形式 1.概述 1)根据混合气形成的方法不同,大致可分为:空气混合气形成、油膜混合气形成和复合式混合气形成。 2)燃烧室分类 (1)直接喷射式燃烧室:直接喷射式燃烧室设在活塞顶上,是一个统一的空间。主要靠喷射油束与燃烧室形状相互配合,使燃油与空气均匀地混合。 a.统一式:形状简单、结构紧凑、容易启动;对燃油喷射系统要求高;最高燃烧压力和压力升高率较高,曲柄连杆受力较大;对转速和燃料质量特别敏感。 b.复合式:兼有球型油膜与半分开式燃烧室的特点。把空间雾化与油膜蒸发结合到一起,改善了冷机启动性能,可适应多种燃料,对燃油系统要求低。 c.半分开式:活塞上的凹坑与活塞顶部的余隙构成靠喷雾质量与挤压涡流形成可燃混合气,对燃油系统要求较低。油耗低,启动方便,工作比较柔和。 d.球型油膜式:工作柔和燃烧噪音小,排烟好,性能指标好,可使用多种燃料,冷车启动困难,适用于小型高速机。 (2)分开式燃烧室:分开式燃烧室被明显隔成两部分,其一部分由活塞顶面及气缸盖底面组成;另一部分在气缸盖或气缸体中,两者以一条或数条通道相联接。 a.涡流室式:对燃油系统要求不高,工作稳定,燃油消耗率高,冷车启动困难,对转速敏感,散热损失大。 b.预燃室式:预燃室容积占总燃烧室容积的20-40%,运转平稳,对燃油系统要求不高,对转速,燃油品质敏感性较小,燃油消耗率高,启动困难。喷嘴受高温作用,易损坏。 2.直喷式燃烧室 1)统一式燃烧室如图7-1

柴油车燃油供给系统认识_分析

广州市华风汽车工业技工学校 教案 编号:版本:流水号: 授课教师:王彦戈审阅签名: 提交日期:审阅日期:

复习旧课(5分钟) 提问: 让学生回答。教师总结 课题 讲授新课(板书课题)(10分钟)1.曲柄连杆机构的作用? 2.配气机构作用? 汽油车、柴油车燃油供给系统认识 1.汽油供给系的组成 汽油机所用的燃料是汽油,在进入气缸之前,汽油和空气已形成可燃混合气。可燃混合气进入气缸内被压缩,在接近压缩终了时点火燃烧而膨胀作功。 可见汽油机进入气缸的是可燃混合气,压缩的也是可燃混合气,燃烧作功后将废气排出。 因此汽油供给系的任务是根据发动机的不同情况的要求,配制出一定数量和浓度的可燃混合气,供入气缸,最后还要把燃烧后的废气排出气缸。所以它包括四个部分: ①燃油供给装置:汽油油箱、汽油泵、汽油滤清器、油管 ②空气供给装置:空气滤清器

\ (10分钟) ③可燃混合气形成装置:化油器 ④废气排出装置:排气管道、排气消音器,三元崔化 转换器 2.化油器 汽油和空气形成可燃混合气的过程叫做"汽化"完成汽 化任务的设备叫做化油器。 简单化油器的构造 简单化油器由浮子室、喉管、量孔、喷管和 节气门等组成。 (1)浮子室和浮子 汽油由进油口进入浮子室,浮子室油面高度 影响喷出油量的多少,因此,必须保持油面高度 一定,为此,设置了浮子,浮子由薄铜皮制成并 为空心的,其上有针阀。当油面低时,浮子下沉, 针阀将进油口打开,汽油进入浮子室,油面升高 了,浮子上升,直到针阀将进油口封闭,油不再 进入保持油面在规定的高度。 为了保持浮子室内具有一定的气压,浮子室 图

与大气相通,使油面在工作时始终承受大气压 力。即浮子室内油面高度和压力始终不变。 (2)量孔和喷管 量孔是一个尺寸和形状都很精确的小孔,控制汽油的流量。出油量只取决于量孔两端的压力差。 喷管的功用是喷出汽油,装在喉管断面最狭窄处,为防止发动机不工作时,汽油从喷管中流出,喷管口一般较浮子室油面高出2~5mm. (3)喉管 它的功用是减小空气流通断面,提高空气流速。 (4)节气门(油门) 节气门位于喉管后面,它的功用是控制进入气缸的可燃混合气的数量。节气门开度增大,进入气缸中的混合气量增多,反之,则减少。节气门通常是一个椭圆形的片状阀门,可以绕其轴转动一定角度,来改变节气门的开度。 功用:贮存、滤清、输送汽油。 组成:汽油箱、汽油泵、汽油滤清器、油管 1.汽油箱

柴油机供给系统

第五章柴油机供给系统 第一节柴油机供给系的组成及燃料 柴油机工作原理与汽油机不同,采用高压喷射方法。在压缩行程接近结束时,将柴油喷入气缸,直接在气 缸内部形成混合气,借缸内空气的高温自行发火燃烧。因此,柴油机供给系组成、构造与汽油机有很大区别。 柴油机供给系(supplyment system)担负柴油供给和空气供给以及可燃混合气的形成、燃烧和废气的排出 的任务。 1、组成(图5-1) 图5-1

燃油供给装置:柴油箱(diesel tank)、输油泵(fuel supply pump)、柴油滤清器(diesel filter)、喷油泵(fuel injection pump)、喷油器(injector)等。 空气供给装置:空气滤清器(air cleaner)、进气管(intake pipe)。 混合气形成装置:燃烧室(combustion chamber)。 废气排出装置:排气管(exhaust pipe)、排气消声器(muffler) 2、柴油 柴油是在533-623k的温度范围内,从石油中提炼出的碳氢化合物,含碳87%,氢12.6%和氧0.4%。 柴油机的使用性能指标 : 发火性--指燃油的自燃能力,16烷值越高,发火性越好。 蒸发性--由燃油的蒸馏实验。 粘度--决定燃油的流动性,粘度越小,流动性越好。 凝点--指柴油冷却到开始失去流动性的温度。 柴油按凝点分为10,0,-10,-20,-35五个牌号,其凝点分别不高于10℃,0℃,-10℃,-20℃,-35℃。 牌号越高凝点越低。其代号分别为RCZ-10,RC-0,RC-10,RC-20,RC-35,"R"和"C"是"燃"和"柴"字的汉语拼音字头,凝点在0℃以上的则在"-"前加上"Z"字,选用时,号数应比实际气温低5~10℃。

柴油机燃油系统的技术路线

柴油机燃油系统的技术路线 国Ⅳ排放,国内主流厂家比较认可SCR技术路线。预计国Ⅳ时代,高速物流用牵引车会采用SCR技术路线,而对于中短途载货车及自卸车将会采用EGR+DPF技术路线。 汽车排放是指从废气中排出的CO、HC+NOx、PM等有害气体。为了抑制这些有害气体的产生,促使汽车生产厂家改进产品以降低这些有害气体的产生源头。目前世界上排放法规主要有三个体系,即欧洲、美国和日本的排放法规体系,其中欧洲标准是我国借鉴的汽车排放标准,所以下面重点介绍欧洲排放法规的要求。 A、欧洲排放标准

欧洲标准是由欧洲经济委员会(ECE)的排放法规和欧共体(EEC,即现在的欧盟EU)的排放指令共同加以实现的。排放法规由ECE 参与国自愿认可,排放指令是EEC或EU参与国强制实施的。汽车排放的欧洲法规(指令)标准1992年前已实施若干阶段,1992年之前为欧0阶段,具体实施时间及排放标准见表1。 欧0阶段:采用纯机械式的供油系统(燃油泵或柴油泵)和自然吸气技术。 欧Ⅰ阶段:在欧0发动机的机械供油系统(燃油泵)基础上,主要辅以废气涡轮增压技术。 欧Ⅱ阶段:在欧Ⅰ发动机平台上适当改进,主要辅以废气涡轮增压(水空)中冷技术或废气涡轮增压(空空)中冷技术,供油系统没有本质变化。 欧Ⅲ阶段:对欧II发动机平台进行重大升级,主要是供油系统发生了本质变化,实现了供油系统由机械式控制向电子控制的转化,主要技术路线包括电控泵喷嘴、电控高压共轨、电控单体泵和电控H泵+EGR。EGR(废气再循环)技术主要是针对有害气体(NOx)设置的排气净化装置,它将一部分排气循入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧,以增加混合气的热容量,降低燃烧时的最高温度,抑制NOx的生成。 欧Ⅳ阶段:在该阶段,PM与NOx的排放都做了进一步限制,其技术路线是在欧Ⅲ发动机基础上,供油系统没有本质变化,主要是采取一系列机内净化技术如提高供油系统的控制灵敏性和压力,燃烧室和进气等进一步优化,并综合使用机外净化(后处理)技术。机外净化(后处理)技术目前主要有两条技术路线:一种是SCR(选择性催化还原)技术,通过机内净化PM,机外催化还原;另一种是EGR (废气再循环)+DPF(微粒捕集器)+DOC(氧化催化转换器)技术,通过机内净化降低NOx,机外通过微粒捕捉器过滤PM。 欧Ⅴ阶段:在该阶段,对PM的要求与欧Ⅳ相同,仅对NOx的排放做了进一步限制。其技术路线在欧Ⅳ发动机基础上,根据欧Ⅳ阶段采取的技术路线的不同,进行相应的调整。采用SCR技术的发动机相对容易,只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整,而采用EGR 技术的发动机则需要在管路上进行重新设计,改动较大。总之,在每一级的排放技术提升中,整个发动机都需要对进气系统、供油系统和排气后处理系统进行改进和优化。 国内排放实施时间 为了早日与世界接轨,我国正积极地实施更为严格的排放法规,特别是制定了中重型柴油车的排放标准,其实施步骤是: 2007年初引进欧Ⅲ标准,2010年引进欧Ⅳ标准 B、中国国Ⅲ排放技术之争 1. 国Ⅲ排放实施路线 从欧洲的发展看,欧Ⅱ到欧Ⅲ和欧Ⅲ到欧Ⅳ,不是一个量的进步方式,而是质的飞跃。发动机内从机械式喷油变为更加经济和高效率的电子喷油。在尾气处理上增加一些微粒捕集器、催化剂之类,进一步提高排放和燃烧效率。 目前,国内车用柴油机针对国Ⅲ排放标准实施的燃油系统技术路线主要有四种:电控泵喷嘴(EUI)、高压共轨(Common Rail)、电控单体泵(EUP)和电控直列泵(EIL)+EGR。在这四种技术路线中,德尔福在中国市场针对中轻型车推广共轨技术,针对重型车提供泵喷嘴和单体泵技术;博世在中国市场主推高压共轨系统;电装目前正在研发第3代、第4代共轨系统和为中国市场的共轨系统作适应性二次开发;而中国重汽则推出电控直列泵(EIL)+EGR,由于价格便宜(比共轨便宜1.5万元左右),一经推出就受到市场的追捧。但刚开始实行国Ⅲ的时候,市场上几乎一边倒都主推共轨技术,而重汽的电控直列泵(EIL)+EGR则被竞争对手戏称为“假国Ⅲ”。国内外柴油机燃油系统的技术路线之争都已经到了白日化阶段,现对各种路线做一个剖析。 (1)电控泵喷嘴技术(EUI) 在泵喷嘴系统中,电控油泵和喷油嘴之间没有管路连接,做成一体直接安装在气缸盖上,这样不占用更多的空间。每一个油泵都由顶置凸轮轴同时驱动气门和泵喷嘴,顶置凸轮轴必须具有极高的硬度和刚度以承受喷油器产生的高压。同时,凸轮轴的驱动系统也需要专门设计。电控泵喷嘴系统的优势在于系统结构紧凑,喷油嘴孔径非常小,所以燃油喷射压力非常高,形成优良的混合气,确保燃油雾化良好,燃烧效率很高,同时还可以精确控制喷油始点和喷油量,从而提高柴油机的动力性、燃油经济性,降低排放和改善NVH特性。目前,采用该项技术的车用柴油机可满足欧Ⅳ排放标准,峰值压力可达到2000bar。 该技术被沃尔沃、曼、依维柯、东风、陕汽等企业采用,另外,美国康明斯的全电控发动机应用的也是电控泵喷嘴技术,目前采用该技术的发动机全球保有量已经超过40万台,行驶里程达3000亿km,是久经考验的成熟产品。 (2)高压共轨技术(Common Rail) “CRDI”是英文Common Rail Direct Injection的缩写,意为高压共轨柴油直喷系统。该系统主要由高压油泵、喷油管、高压蓄压器(共轨)、喷油器、电控单元、传感器及执行器组成。在高压油泵、压力传感器和ECU组成的闭环系统中,喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开,由高压油泵把高压燃油输送到公共供油管,通过控制高压油泵电磁阀开启持续时间从而对公共供油管内的燃油压力实

柴油机高压共轨电控喷射系统介绍

柴油机高压共轨电控喷射系统介绍 一、共轨技术 在汽车柴油机中,高速运转使柴油喷射过程的时间只有千分之几秒,实验证明,在喷射过程中高压油管各处的压力是随时间和位置的不同而变化的。由于柴油的可压缩性和高压油管中柴油的压力波动,使实际的喷油状态与喷油泵所规定的柱塞供油规律有较大的差异。油管内的压力波动有时还会在主喷射之后,使高压油管内的压力再次上升,达到令喷油器的针阀开启的压力,将已经关闭的针阀又重新打开产生二次喷油现象,由于二次喷油不可能完全燃烧,于是增加了烟度和碳氢化合物(HC)的排放量,油耗增加。此外,每次喷射循环后高压油管内的残压都会发生变化,随之引起不稳定的喷射,尤其在低转速区域容易产生上述现象,严重时不仅喷油不均匀,而且会发生间歇性不喷射现象。为了解决柴油机这个燃油压力变化的缺陷,现代柴油机采用了一种称"共轨"的技术。 共轨技术是指高压油泵、压力传感器和ECU组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式,由高压油泵把高压燃油输送到公共供油管,通过对公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速的变化,因此也就减少了传统柴油机的缺陷。ECU控制喷油器的喷油量,喷油量大小取决于燃油轨(公共供油管)压力和电磁阀开启时间的长短。共轨式喷油系统于二十世纪90 年代中后期才正式进入实用化阶段。高压共轨系统可实现在传统喷油系统中无法实现的功能,其优点有: a、共轨系统中的喷油压力柔性可调,对不同工况可确定所需的最佳喷射压力,从而优化柴油机综合性能。 b、可独立地柔性控制喷油正时,配合高的喷射压力(120Mpa~200MPa),可同时控制NOx和微粒(PM)在较小的数值内,以满足排放要求。 c、柔性控制喷油速率变化,实现理想喷油规律,容易实现预喷射和多次喷射,既可降低柴油机NO x,又能保证优良的动力性和经济性。 d、由电磁阀控制喷油,其控制精度较高,高压油路中不会出现气泡和残压为零的现象,因此在柴油机运转范围内,循环喷油量变动小,各缸供油不均匀可得到改善,从而减轻柴油机的振动和降低排放。 由于高压共轨系统具有以上的优点,现在国内外柴油机的研究机构均投入了很大的精力对其进行研究。比较成熟的系统有:德国BOSCH公司的CR系统、日本电装公司的ECD-U2系统、意大利的FIAT集团的unijet系统、英国的DELPHI DIESEL SYSTEMS公司的LDCR 系统等。 二、高压共轨电控燃油喷射系统及基本单元 高压共轨电控燃油喷射系统主要由电控单元、高压油泵、蓄压器(共轨管)、电控喷油器以及各种传感器等组成。低压燃油泵将燃油输入高压油泵,高压油泵将燃油加压送入高压油轨(蓄压器),高压油轨中的压力由电控单元根据油轨压力传感器测量的油轨压力以及需要进行调节,高压油轨内的燃油经过高压油管,根据机器的运行状态,由电控单元从预设的map图中确定合适的喷油定时、喷油持续期由电液控制的电子喷油器将燃油喷入气缸。 1、高压油泵 高压油泵的供油量的设计准则是必须保证在任何情况下的柴油机的喷油量与控制油量之和的需求以及起动和加速时的油量变化的需求。由于共轨系统中喷油压力的产生于燃油喷射过程无关,且喷油正时也不由高压油泵的凸轮来保证,因此高压油泵的压油凸轮可以按照峰值扭矩最低、接触应力最小和最耐磨的设计原则来设计凸轮。

船用柴油机主要系统介绍-燃油,滑油,冷却

第五章柴油机系统 第一节燃油系统 一、作用和组成 燃油系统是柴油机重要的动力系统之一,其作用是把符合使用要求的燃油畅通无阻地输送到喷油泵入口端。该系统通常由五个基本环节组成:加装和测量、贮存、驳运、净化处理、供给。 燃油的加装是通过船上甲板两舷装设的燃油注入法兰接头进行的。这样,从两舷均可将轻、重燃油直接注入油舱。注入管应有防止超压设施。如安全阀作为防止超压设备,则该阀的溢油应排至溢油舱或其他安全处所。注入接头必须高出甲板平面,并加盖板密封,以防风浪天甲板上浪时海水灌入油舱。燃油的测量可以通过各燃油舱柜的测量孔进行,若燃油舱柜装有测深仪表的话,也可以通过测深仪表,然后对照舱容表进行。 加装的燃油贮存在燃油舱柜中。对于重油舱,一般还装设加热盘管,以加热重油,保持其流动性,便于驳油。 燃油系统中还装设有调驳阀箱和驳运泵,用于各油舱柜间驳油。 从油舱柜中驳出的燃油在进机使用前必须经过净化系统净化。燃油净化系统包括燃油的加热、沉淀、过滤和离心分离。图5-1示出了目前大多数船舶使用的重质燃油净化系统。 图5-1 重质燃油净化系统 1-调驳阀箱;2-沉淀油柜燃油进口;3-高位报警;3-低位报警;4-温度传感器;5-沉淀油柜;6、16-水位传感器;7-供油泵; 8-滤器;9-气动恒压阀;9’-流量调节器;10-温度控制器;11、12-分油机;13-连接管;14-日用柜溢油管;15-日用油柜从图可以看出,通过调驳阀箱1,燃油被驳运泵从油舱送入沉淀油柜5,每次补油量限制在液位传感器3与3之间,自动调节蒸汽流量的加温系统加速油的沉淀分离并且可使沉淀油柜提供给供油泵7的油温变化幅度很小。供油泵后设气动恒压阀9和流量控制阀9’,以确保平稳地向分油机输送燃油,有利于提高净化质量。燃油进入分油机前,通过分油机加热器加温,加热温度由温度控制器10控制,使进入分油机的燃油温度几乎保持恒定。系统设有既能与主分油机串联也能并联的备用分油机,还设有备用供油泵,提高了系统的可靠性。分油机所分的净油进入日用油柜15,日用油柜设溢流管。在船舶正常航行的情况下,分油机的分油量将比柴油机的消耗量大一些,故在吸入口接近日用油柜低部设有溢流管,可使日用油柜低部温度较低、杂质和水含量较多的燃油引回沉淀柜,既实现循环分离提高分离效果,又使分油机起停次数减少,延长分油机使用寿命。沉淀柜和日用柜都设有水位传感器6、16,以提醒及时放残。 燃油经净化后,便可通过燃油供给系统送给船舶柴油机。近年来由于高粘度劣质燃油的

第六章 柴油机燃油供给系统

第六章柴油机供给系 第一节柴油机供给系的组成及燃料 柴油机工作原理与汽油机不同,采用高压喷射方法。在压缩行程接近结束时,将柴油喷入气缸,直接在气缸内部形成混合气,借缸内空气的高温自行发火燃烧。因此,柴油机供给系组成、构造与汽油机有很大区别。 柴油机供给系(supplyment system)担负柴油供给和空气供给以及可燃混合气的形成、燃烧和废气的排出的任务。 1.组成(图5-1) 燃油供给装置:柴油箱(diesel tank)、输油泵(fuel supply pump)、柴油滤清器(diesel filter)、喷油泵(fuel injection pump)、喷油器(injector)等。 空气供给装置:空气滤清器(air cleaner)、进气管(intake pipe)。 混合气形成装置:燃烧室(combustion chamber)。 废气排出装置:排气管(exhaust pipe)、排气消声器(muffler) 2.柴油 柴油是在533-623k的温度范围内从石油中提炼出的碳氢化合物,含碳87%,氢12.6%和氧0.4%。柴油机的使用性能指标 : 发火性——指燃油的自燃能力,16烷值越高,发火性越好。 蒸发性——由燃油的蒸馏实验。 粘度——决定燃油的流动性,粘度越小,流动性越好。 凝点——指柴油冷却到开始失去流动性的温度。 柴油按凝点分为10,0,-10,-20,-35五个牌号,其凝点分别不高于10℃,0℃,-10℃,-20℃,-35℃,牌号越高凝点越低。其代号分别为RCZ-10,RC-0,RC-10,RC-20,RC-35,"R"和"C"是"燃"和"柴"字的汉语拼音字头,凝点在0℃以上的则在"-"前加上"Z"字,选用时,号数应比实际气温低5~10℃。

论柴油机电控燃油喷射系统

论柴油机电控燃油喷射系统 摘要:(……自己写……..) 关键词:柴油机;工作原理;优缺点;类型;特征;控制策略;故障诊断 一.什么是柴油机电控燃油喷射系统 柴油机电控燃油喷射系统由传感器、ECU(计算机)和执行机构三部分组成。 其任务是对喷油系统进行电子控制, 实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。 采用转速、油门踏板位置、喷油时刻、进气温度、进气压力、 燃油温度、冷却水温度等传感器, 将实时检测的参数同时输入计算机(ECU), 与已储存的设定参数值或参数图谱(MAP图)进行比较, 经过处理计算按照最佳值或计算后的目标值把指令送到执行器。 执行器根据ECU指令控制喷油量(供油齿条位置或电磁阀关闭持续时间) 和喷油正时(正时控制阀开闭或电磁阀关闭始点), 同时对废气再循环阀、 预热塞等执行机构进行控制,使柴油机运行状态达到最佳。 二.柴油机电控系统工作原理 以柴油机转速和负荷作为反映柴油机实际工况的基本信号, 参照由试验得出的柴油机各工况相对应的喷油量和喷油定时MAP来确定基本的喷油量和喷油定时, 然后根据各种因素(如水温、油温、、大气压力等)对其进行各种补偿,从而得到最佳的喷油量 和喷油正时,然后通过执行器进行控制输出。 三.柴油机电控燃油喷射系统的优点和难点 优点 1高的喷射压力

为满足排放法规的要求,柴油喷射压力从10MPa提高到200MPa。 如此高的喷射压力可明显改善柴油和空气的混合质量,缩短着 火延迟期,使燃烧更迅速、更彻底,并且控制燃烧温度,从而降低废气排放。 2独立的喷射压力控制 传统柴油机的供油系统的喷射压力与柴油机的转速负荷有关。 这种特性对于低转速、部分负荷条件下的燃油经济性和排放不利。 若供油系统具有不依赖转速和负荷的喷射压力控制能力,就可选择最合适的 喷射压力使喷射持续期、着火延迟期最佳,使柴油机在各种工况下的废气排 放最低而经济性最优。 3改善柴油机燃油经济性 用户对柴油机的燃油消耗率非常关注。高喷射压力、独立的喷射压力控制、 小喷孔、高平均喷油压力等措施都能降低燃油消耗率,从而提高了柴油机 的燃油使用经济性。 4独立的燃油喷射正时控制 喷射正时直接影响到柴油机活塞上止点前喷入汽缸的油量,决定着汽缸的 峰值爆发压力和最高温度。高的汽缸压力和温度可以改善燃油使用经济性, 但导致NOX增加。而不依赖于转速和负荷的喷射正时控制能力,是在燃油消 耗率和排放之间实现最佳平衡的关键措施。 5可变的预喷射控制能力 预喷射可以降低颗粒排放,又不增加NOX排放,还可改善柴油机冷启动性能、 降低冷态工况下白烟的排放,降低噪声,改善低速扭矩。但是预喷射量、 预喷射与主喷射之间的时间间隔在不同工况下的要求是不一样的。因此具有 可变的预喷射控制能力对柴油机的性能和排放十分有利。 6最小油量的控制能力 供油系统具有高喷射压力的能力与柴油机怠速所需要的小油量控制能力发生矛盾。 当供油系统具有预喷射能力后将会使控制小油量的能力进一步降低。由于工程机械 用柴油机的工况很复杂,怠速工况经常出现,而电喷柴油机容易实现最小油量控制。 7快速断油能力 喷射结束时必须快速断油,如果不能快速断油,在低压力下喷射的柴油就会因燃烧 不充分而冒黑烟,增加HC排放。电喷柴油机喷油器上采用的高速电磁开关阀很容易实现快速断油。

柴油机电控燃油喷射系统的组成

柴油机电控燃油喷射系统的组成 一、柴油机电控技术的发展柴油机电控技术是在解决能源危机和排放污染两大难题的背景下,在飞速发展的电子控制技术平台上发展起来的。汽油机电控技术的发展为柴油机电控技术的发展提供了宝贵经验。 柴油机电控技术发展的三个阶段:位置控制、时间控制、时间-压力控制(压力控制) 第一代柴油机电控燃油喷射系统(常规压力电控喷油系统) 优点:结构不需改动,生产继承性好,便于对现有柴油机进行升级换代。 缺点:系统响应慢、控制频率低、控制自由度小、控制精度不够高,喷油压力无法独立控制 第二代柴油机电控燃油喷射系统(高压电控喷油系统) 改变了传统燃油供给系统的组成和结构,主要以电控共轨(各缸喷油器共用一个高压油管)式喷油系统为特征,直接对喷油器的喷油量、喷油正时、喷油速率和喷油规律、喷油压力等进行“时间-压力控制”或“压力控制”。 特点:通过设置传感器、电控单元、高速电磁阀和相关电/液控制执行元件等,组成数字式高频调节系统,有电磁阀的通、断电时刻和通、断电时间控制喷油泵的供油量和供油正时。但供油压力还无法独立控制。 二、柴油机电控燃油喷射系统的优点 1、改善低温起动性 电子控制系统能够以最佳的程序替代驾驶员进行这种麻烦的起动操作,使柴油机低温起动更容易。 2、降低氮氧化物和烟度的排放 采用柴油机电控技术,可精确地将喷油量控制在不超过冒烟界限的适当范围内,同时根据发动机工况调节喷油时刻,从而有效地抑制排烟。 3、提高发动机运转稳定性 采用柴油机电控系统,无论负荷怎样增减,都能保证发动机怠速工况下以最低的转速稳定运转,有利于提高其经济性。 4、提高发动机的动力性和经济性柴油机电控系统中,ECU根据传感器信号 精确计算喷油量和喷油正时。从而提高发动机动力性和经济性。 5、控制涡轮增压 采用电子控制技术可以对增压装置进行精确的控制。 6、适应性广 只要改变ECU的控制程序和数据,一种喷油泵就能广泛用在各种柴油机上,而且柴油机燃油喷射控制可与变速器控制、怠速控制等各种控制系统进行组合实现集中控制,有利于缩短柴油机电控系统开发周期,并降低成本,从而扩大柴油机电控系统的应用范围。 柴油机电控燃油喷射系统的功能和组成 一、柴油机电控系统的功能 1.燃油喷射控制 燃油喷射控制主要包括:供(喷)油量控制、供(喷)油正时控制、供(喷)油速率控制和喷油压力控制等。 2.怠速控制

柴油机燃油喷射系统的技术发展

柴油机燃油喷射系统的技术发展 摘要利用先进的电子技术、高频高速电磁阀技术,能够自由控制喷油量、喷油压力、喷油正时和喷油(速)率的柴油机电控喷射技术,目前正迅速推广和普及。我国威孚公司和德国Bosch公司的技术合作,将使我国柴油机设计、制造和技术使用进入一个新的历史时期。本文利用简短的文字和资料描述了柴油机燃油喷射技术的发展过程及其技术内涵。关键词电子技术自由控制柴油机燃油发射 20世纪,柴油机技术发展史上经历了三次重大的飞跃:机械式燃油系统、中冷增压和电控喷射。 20世纪60年代后期,瑞士的Hiber教授研制了柴油机电控共轨系统的“原型”,其后以瑞士工业大学的Ganser教授为中心对电控共轨系统进行了一系列的研究。从20世纪70年代开始,鉴于柴油机有害气体排放严重污染自然环境、石油资源的有限开采和利用,人们主动而有效地利用电子技术、计算机技术、传感技术和控制理论推动柴油机燃油喷射技术的发展。1995年末,日本电装公司将ECD- U2型电控共轨系统成功的应用于载重汽车用柴油机上并批量生产,“从此开始了柴油机电控共轨燃油系统的新时代”,随后,德国的Bosch公司、美国的Cummiese公司、瑞典的Volvo公司、意大利的 Fiat 公司和日本五十铃公司等相继将自行开发的分别用于轿车、载重汽车和工程机械的电控共轨系统柴油机投放市场。目前,柴油机电控喷射技术正迅速推广和普及,其技术水平也日趋成熟,总的发展趋势是由位置控制向时间控制过渡、由模拟控制向数字控制过渡。 1 问题的由来 1.1 柴油机的负面效应众所周知,柴油机因其压缩比大,故动力性和燃料使用经济好、且故障少、功率范围宽。但同时带来振动噪声大和氮氧化物(Nox)、颗粒排放(主要成分是碳烟)污染环境的缺点。 1.2 能源危机 1973年和1979年两次波及全世界的石油危机,使人们意识到石油资源的有限性和可利用的时间短的问题。另据资料表明(见图1), 图1 全世界石油生产量预测 2013年世界石油最高产量为320亿桶/年,2050年将急剧衰减到60亿桶/年,与快速增加的柴油机年保有量形成明显的巨大的反差。 1.3 城市空气质量下降随着人们生活水平的提高,希望人居城市的生活环境有所改善。但与此相反,城市空气质量普遍下降并有恶化的趋势。究其原因,主要是发动机废气有害成分的大量排放(约占50%)。由上述可见,当今柴油机技术中迫切需要解决的问题是:减少其废气中的有害成分;减少柴油消耗。

第六章电控柴油机

第一节概述 一、电控柴油机喷射系统的优点 二、电控柴油机喷射系统的类型 三、电控柴油喷射的基本原理 第二节分配泵式电控柴油喷射系统 一、喷射量控制 二、喷油正时控制 三、怠速控制 四、进气节流控制 五、故障自诊断和安全保护功能 第三节泵喷嘴式电控柴油喷射系统 一、供油系统 二、喷射系统 三、控制系统 第四节共轨式电控柴油喷射系统 一、低压油路 二、高压油路 三、传感与控制部分 第五节柴油机电控燃油喷射系统常见故障 一、诊断测试基本原则和注意事项 二、故障自诊断系统 三、读取故障码 四、电控柴油机喷射系统常见故障

学习目标 ●能够正确叙述柴油机电控燃油系统的组成与工作原理 ●清楚柴油机电控燃油系统主要部件的结构原理 ●能够正确叙述柴油机电控燃油系统的控制原理。 考核标准 ●柴油机电控燃油系统的结构与工作原理 ●柴油机电控燃油系统的控制内容与控制原理。 ●各部件的安装位置 ●常见故障的诊断与排除 第一节概述 柴油机电控燃油喷射系统的研究开始于20世纪70年代,80年代进入应用阶段,90年代得到迅速发展。它对提高柴油机的动力性能、经济性能、运转性能和排放性能都产生了极大的影响。 一、电控柴油机喷射系统的优点 传统的柴油喷射系统是采用机械方式进行喷油量和喷油时间调节和控制的。由于机械运动的滞后性,调节时间长,精度差,喷油速率、喷油压力和喷油时间难于准确控制,导致柴油机动力性能、经济性能不能充分发挥,排气超标。研究表明,一般机械式喷油系统对喷油定时的控制精度为2°(曲轴转角)左右。而喷油始点每改变1°,燃油消耗率会增加2%,排放量增加16%,排放量增加6%。 与传统的机械方式比较,电控柴油喷射系统具有如下优点: (1)对喷油定时的控制精度高(高于0.5°),反应速度快; (2)对喷油量的控制精确、灵活、快速,喷油量可随意调节,可实现预喷射和主喷射,改变喷油规律; (3)喷油压力高(高达200),不受发动机转速影响,优化了燃烧过程; (4)无零部件磨损,长期工作稳定性好; (5)减轻重量、缩小尺寸、提高柴油机的紧凑性; (6)部件安装、连接方便,提高了维修性; (7)结构简单,可靠性好,适用性强,可以在新老发动机上应用。

机械燃油喷射系统结构及喷油过程

第二章柴油机机械燃油喷射技术 第一节柴油机机械式燃油喷射系统结构 一、燃油系统组成及功能 1、组成 柴油机燃油系一般由下列部分组成: 喷油器 喷油泵总成:喷油泵、调试器、提前器、输油泵 辅助部分:燃油箱、低压油管、柴油滤清器、高压油管和回油管。 2、燃油系统基本功能 就其本质说,柴油机燃油系统的基本功能可以分成五项: (1)通过加压机构使燃油变成高压(P)。 (2)调节每次喷油的喷油量(Q)。 (3)调节每次喷油的喷油时间(T)。 (4)将燃油分配到各个气缸中(D)。 (5)将燃油喷人燃烧室,并使燃油雾化(I)。 经过一个世纪的发展,柴油机燃油系统的代表性产品如图2—l所示。

3、燃油系统性能参数 喷油正时 喷油压力 持续时间 喷油速率 二、各组成部分作用 1、喷油器 喷油器的功用:是将燃油雾化并合理分布到燃烧室内,以便和空气混合形成可燃混合气。 喷雾特性

2、喷油泵 对喷油泵的要求 根据柴油机可燃混合气形成的特点和燃烧过程的需要,喷油泵应能满足如下要求: (一)供油量 喷油泵的供油量应能满足配套柴油机在各种工况下的需要,同时还要求保证对各港的供油均匀。 (二)供油时间 ●根据发动机的要求,喷油泵要按准确的按规定的时间(供油提前角) 向气缸供油,且各缸的供油提前角应该一致。(误差不超过0.5度) ●要求供油提前角能随转速的改变而改变。 ●为了保证柴油机的工作性能,还要求喷油泵有一定的喷油延续时间。 (三)压力 根据柴油机燃烧室的型式和混合气形成方法的不同,喷油泵必须向喷油器供给相当高压力的燃油,以保证喷雾性能良好。例如: 预燃室式和涡流室式燃烧室发动机:210~350 千克/每平方厘米 直接喷射式燃烧室发动机最高喷射压力可达800 千克/每平方厘米 喷油泵的功用:根据发动机的需要,将一定量的燃油,以足够高的压力, 在准确的时间内供如气缸。 (四)迅速停止供油 3、调速器 功用: 调速器是一种自动调节喷油泵供油量的装置,它能根据柴油机负荷的变化,自动地做相应的调节,使柴油机能以较稳定的转速运转,从而保证柴油机既不会产生超速也不会在怠速时造成熄火。 4、提前器 功用:根据发动机转速,调整供油提前角,从而保证发动机在整个工作转速变化范围内,性能良好。 三、燃油系统基本要求 根据现在的观点,柴油机对燃油系统的基本要求如下: 1.自由控制喷油压力 研究表明:喷油压力是柴油机燃油系统的最重要的参数。特别是在排放法规越来越苛刻的时代要求下,一方面要努力提高喷油压力,另一方面更需要能够自由地控制喷油压力。在凸轮驱动的机械式燃油系统中,喷油压力是由凸轮形状等一系列参数决定的,人们不可能按照自己的愿望改变喷油压力,只有在电子控制的共轨式燃油喷射系统中才能做到自由控制喷油压力。· 当然,在目前的电子控制式燃油系统中,仍然不能做到完全自由地控制喷油压力。只是比以前的机械式燃油系统相对地自由了一些。 2.自由控制喷油时间

柴油机燃油供给系统试题答案

柴油机燃油供给系统试题答案 一、填空 1、(燃油供给装置)、(空气供给装置)、(可燃混合气形成装置)(废气排出) 2、 (油箱)、(柴油滤清器)、(输油泵)、(喷油泵)、(喷油器)、(低压油管)、(高压油管).(回油管) 3、(高压油路)、(低压油路)(回油油路) 4、 (滞燃期)、(速燃期)、(缓燃期)、(后燃期) 5、 (喷油泵) (压力)、(形状)(燃烧室) 6、 (开式)(闭式), (孔式)(轴针式) 7 (喷油器体)、(喷油嘴)(调压装置) 8、 (针阀)(针阀体) (柱塞)(出油阀)(出油阀座) (出油阀) 9、 (密封性)、(喷油压力)(喷雾质量) 10、 (升高),(降低) 二、判断题(正确打√、错误打×) 1.(×) 2.(×) 3.(×) 4.(√) 5.(√) 6.(×) 7.(×) 8.(√) 9.(√) 10.(×) 11.(√) 12.(√) 13.(×) 14.(×) 15.(×) 16.(√) 17.(×) 18.(×) 19.(√) 20.(×) 三、选择题 1、 ( B ) 2、 ( B ) 3、( C )

4 ( C ) 5( D ) 6( B ) 7( B ) 8( C ) 9( C ) 10( C ) 11( B ) 12( B ) 13( A ) 14( B ) 15( A ) 16( A ) 17( B ) 18( B ) 19( B ) 20( D ) 四、名词解释 1. 从喷油泵泵油开始至上止点间对应的曲轴转角。 2. 从喷油器喷油开始至上止点间对应的曲轴转角。 3. 从喷油始点至燃烧始点间对应的曲轴转角。 4. 从燃烧始点至最大压力点间对应的曲轴转角。 5. 从最大压力点至最高温度点间对应的曲轴转角。 五、问答题 1. 工作时,输油泵将柴油从油箱中吸出,经柴油粗滤器过滤后压送到油水分离器、柴油细滤器并进入喷油泵。喷油泵将油压升到10Mpa以上,并定时定量地压送到喷油器。喷油器将柴油以雾状喷入气缸,与高温高压空气迅速混合,并自行着火燃烧作功。喷油器中多余的油经回油管回到油箱。燃烧后的废气经增压器、排气管、排气消音器排入大气。 2. 低压油路排气:松开放气螺钉,用输油泵手柄泵油至流出的油不含气泡,在溢油状态下旋紧放气螺钉。 高压油路排气:拧松喷油器端的高压油管接头后用起动机带动至接头处流出的油不含气泡,在溢油状态下旋紧油管接头。依次各缸高压油路中的空气。排气后发动机应运转稳定。 3. 作用:将喷油泵供给的高压柴油以一定的压力、速度、方向和形状喷入燃烧室,使柴油雾化并适当分布在燃烧室中,以利于混化气的形成和燃烧。