2009年度国控,地区控重要企业单位名单资料

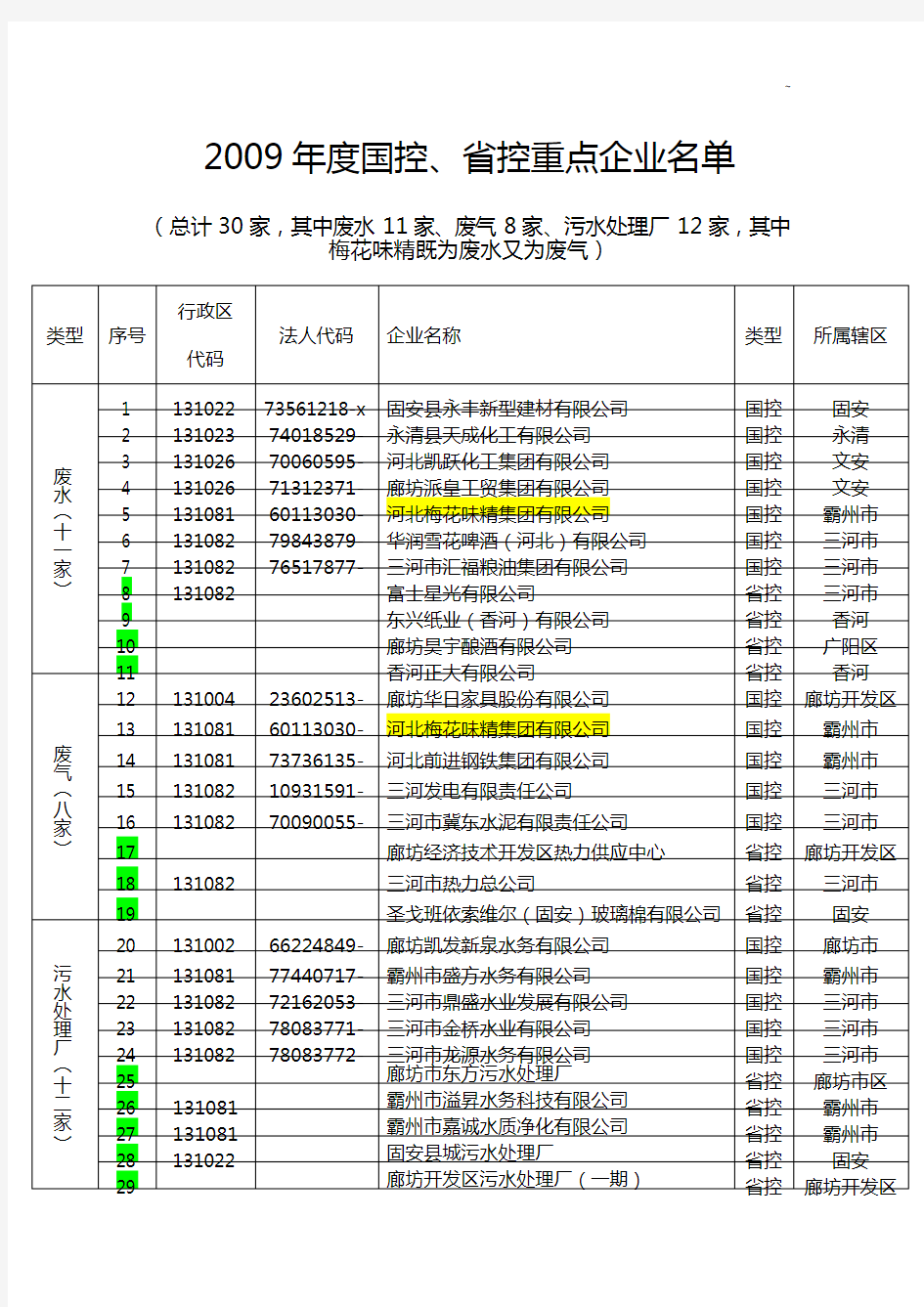

2009年度国控、省控重点企业名单(总计30家,其中废水11家、废气8家、污水处理厂12家,其中

梅花味精既为废水又为废气)

(完整版)BDJ-党家片区控制性规划--基础资料汇编

一、历史沿革 党家地区的起步建设是在1966年—1977年“文革时期”,受“三线”建设项目分散、靠山、隐蔽布置思想的影响,在党家庄设立工业片区而开始的。此时,济南城市开始形成主城区集中成片,具有一定规模,外带王舍人和党家两个工业片区的整体空间结构。 到二十世纪末,随着贤文和大金组团的发展,济南城市布局形态逐渐演变成由集中的主城区和王舍人、贤文、党家、大金四个相对独立的城市组团组成的“一城四团”的带状布局结构模式。《济南市城市总体规划(2005-2020年)》则把党家片区划入主城区。 在这几十年的建设过程中,党家地区一直是作为济南城市的一个工业组团而存在和发展的。 二、行政区划 1966年—1977年(“文革时期”)——党家庄被确定为济南城市的独立工业片区。 《济南市城市总体规划(1980-2000年)》——将党家庄和王舍人作为两个工业重点建设地区。 《济南市城市总体规划(1996-2010年)》(修订)——确定党家是以汽车制造工业为主的独立工业区,重点发展汽车制造工业。 《济南市城市空间战略及新区发展研究》——将党家组团和大金组团划入主城区,规划党家严禁发展污染工业,可发展绿色食品种植及加工等无污染的工业项目,也可布置一些教育培训基地。 1983年6月10日,国务院以国函字第120号文批复了《八O年规划》。国务院在批复中对实施规划,加强建设管理等方面提出了七点指示。 其中将王舍人庄、党家庄作为工业片区发展,是市区的工业组团。 2000年12月22日,国务院以《国务院关于济南市城市总体规划的批复》(国函〔2000〕134号)正式批复了《济南市城市总体规划(1996年—2010年)》。2000年,济南市辖历下、市中、槐荫、天桥、历城5区,长清、平阴、济阳、商河4县和章丘市,共设50个街道办事处,68个镇,42个乡和393个居委会、4702个行政村(5478个自然村)。市中区辖经二路、大观园、泺源、四里村、二七新村、经七路、馆驿街、岔路街、魏家庄、七里山、六里山、玉函路、杆石桥、舜玉路、王官庄15个街道办事处和七贤、十六里河、党家庄3个镇,有120个居委会,92个行政村(113个自然村)。 三、自然条件 1.地理位置 党家片区位于济南市西南部,距济南主城区仅4公里,是济南市西南方向的对外交通主要出入口。范围北至二环南路及铁路联络线,东至马五寨山、围子山一线,南至马鞍山山脊,西至京福高速公路,总用地面积为72.00平方公里,涉及党家镇、七贤办事处及长清部分用地。党家片区总人口4.08万人,

国家重点监控企业污染源自动监控设施验收规程(表)

国家重点监控企业污染源自动监控设施验收规程 为进一步加强对污染源自动监控设施的管理,规范国家重点监控企业(以下简称国控企业)污染源自动监控设施验收程序,特制订本规程。 一、验收依据 (一)《主要污染物总量减排监测办法》(国发[2007]36号文) (二)《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号) (三)《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》 (四)《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T353-2007),《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》(HJ/T354-2007),《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007),《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)(五)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007),《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T76-2007) (六)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)(七)《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范(暂行)》(环发[2008]25号) 二、验收程序 (一)国控企业完成污染源自动监控设施安装、调试、联网后10个工作日内主动向责任环保部门提出书面验收申请,填写验收申请表,提交有关材料。 (二)责任环保部门收到书面验收申请后,10个工作日内对企业提供的有关材料进行审核。 符合条件的由国控企业委托环保部门所属监测机构进行比对测试,并出具比对监测报告;不符合的向企业提出限期整改意见,整改完成后再申请验收。 (三)责任环保部门组织环境监测、环境监察和环境信息等相关单位组成污染源自动监控设施验收组(以下简称验收组),召开现场验收会,通过查阅资料、现场核查形成验收意见。 (四)验收合格的,由责任环保部门在5个工作日内审批,报国务院环境保护主管部门备案,颁发验收合格证书,纳入日常监督管理。验收不合格的,由责任环保部门向企业下达限期整改通知,整改完成后重新组织验收。 三、验收内容 (一)排污口、监测孔及手工监测操作平台规范化情况。 (二)自动监测仪的选型、安装、调试检测情况。

国控污染源监测简报

国控污染源监测简报 2015年第4期总第32期 宜昌市环境保护监测站编2015年12月31日二O一五年四季度国控污染源监测简报 为了加强对国控污染源的监督管理,及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况,为我市主要污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据。我站按照国家环境监测总站和宜昌市环保局要求,对宜昌市国控重点工业污染源进行了每季度一次的监督性监测。 2015年四季度宜昌市国控污染源监测单位共81家,实测60家。其中污水处理厂共18家,实测18家;废水国控污染源监测单位共28家,实测21家;废气国控污染源监测单位共20家,实测16家;重金属企业共11家,实测5家。危废国控污染源监测单位4家,实测0家。具体监测情况见附件。 附件一:《2015年4季度废水国控污染源监测情况表》 附件二:《2015年4季度污水处理厂监测情况表》 附件三:《2015年4季度废气国控污染源监测情况表》 附件四:《2015年4季度废水在线监控系统比对数据》 附件五:《2015年4季度污水处理厂在线监控系统比对数据》 附件六:《2015年4季度废气在线监控系统比对数据》 附件七:《2015年4季度重金属企业废水国控污染源监测情况表》 附件八:《2015年4季度重金属企业废水在线监控系统比对数据》 附件九:《2015年4季度重金属企业废气国控污染源监测情况表》 附件十:《2015年第4季度国控企业自行监测监督/检查汇总表》 1

附件一:2015年4季度废水国控污染源监测情况表 1

2

3

4

附件二:2015年4季度污水处理厂监测情况表 5

控制性详细规划成果要求

1\技术文件 1.1基础资料汇编(对编制区现状情况的资料汇总和分析评价) 1.1.1上层次及相关规划要求? 1.1.2 自然环境(水文、地质、地貌、自然灾害、生态环境特征等自然条件) 1.1.3 人口状况(人口空间分布、居住结构、居住密度) 1.1.4 土地利用现状(详细汇总分析土地利用现状及征地权属情况,列出“现状用地汇总表”) 1.1.4.1 用地结构及各类用地布局现状 1.1.4.2 已拨划或出让用地的征地权属情况 1.1.4.3 已批准的设计要点情况 1.1.5 建筑物状况(编制区建筑物用途、面积、建设年代、建筑质量与合法性等) 1.1.6 道路交通现状(等级系统、功能划分、红线及断面形式、交叉口形式、交通设施的分布与规模、道路交通现状分析) 1.1.7 公共服务设施现状(现状公共服务设施的类型、规模和分布情况,对现状进行分析)1.1.8 市政公用设施现状(分布、规模、用地面积及管网等级和分布,并对现状进行分析)1.1.9 历史文化及建筑风貌(编制区的历史文化传统(包括各级文物保护单位),建筑特色及环境特征等资料) 1.1.10环境保护现状(编制区主要污染源、污染类型及污染指标,并对环境保护状况分析)1.1.11其它 1.2说明书 1.2.1 前言(说明控规的背景及主要过程,包括规划的委托和编制过程等) 1.2.2 规划依据与原则(说明依据与原则,包括已审批的上层次规划及专项规划,适用的法规、规划和其它依据,控规所遵循的主要原则等) 1.2.3 现状概况与问题分析(简述编制区自然、历史和现状特点,分析评价现状存在的主要问题,发展所面临的挑战与机遇等,并提出相应规划对策) 1.2.4 规划目标(根据上层次规划的要求,结合编制区发展条件,确定功能定位、发展方向与发展目标,并预测编制区的人口发展规模和建设用地规模) 1.2.5 用地布局(分析影响编制区用地布局结构与功能组织的重大因素,阐述用地布局与功能组织的基本思路及规划方案,确定各类用地的布局、规模及规划要求,列出“规划用地汇总表”) 1.2.6 地块划分(分析评价影响编制区地块划分(包括地块细分,按照4.2.3、5.2.3规定)的要素,明确地块划分(包括细分)的依据和原则,确定地块划分(包括地块细分)的方法和结果 1.2.7 地块控制(按照规划控制的要求及项目的具体情况,确定编制区的各地块建设用地性质和建设使用强度等控制指标(有关要求详见4.2.4、4.2.5、5.2.4、5.2.5),并根据实际情况,对控制指标进行必要的说明和论证)

77.国控污染源排放口污染物排放量计算方法

附件: 国控污染源排放口污染物排放量计算方法 根据《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发〔2007〕36号)的要求,为了进一步规范使用自动监测和监督性监测数据计算工业污染源排放口污染物排放量的方法,特制定本计算方法。 一、使用自动监测数据计算污染物排放量 (一)污染源自动监测设备要求 1.国家重点监控企业(以下简称“国控企业”)国控企业应当按照《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)HJ/T353-2007》、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)HJ/T75-2007》和《污染源监控现场端建设规范》(环发〔2008〕25号)等相关规范的要求,安装污染源自动监测设备(包括污染物浓度监测仪、流量(速)计和数采仪等)。 2.环保部门按照上述相关规范对污染源自动监测设备进行验收。 3.国控企业应当依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)HJ/T 355-2007》和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)HJ/T 75-2007》要求,对污染源自动监测设备进行运行管理,建立健全相关制度和台账信息,储存足够的备品备件。 4.环保部门要依据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性 —3—

审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发〔2009〕88号)对污染源自动监测设备运行情况开展监督考核,并根据《关于印发<国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志使用办法>的通知》(环办〔2010〕25号)核发设备监督考核合格标志,确定设备正常运行,自动监测数据有效。 5.污染源自动监测设备应当与环保部门能够稳定联网,实时传输数据,并保持数据一致。 6.若一季度内污染源自动监测数据有效捕集率小于75%时,国控企业应当更换污染源自动监测设备。 每季度有效数据捕集率%=(该季度小时数-缺失数据小时数-无效数据小时数)/(该季度小时数-无效数据小时数)。 (二)数据准备 1.根据《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)HJ/T356-2007》和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)HJ/T75-2007》判别缺失或失控数据,并进行处理和补遗。 2.根据《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发〔2008〕6号)和《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发〔2009〕88号)的要求,在污染源自动监测设备运行不正常或日常运行监督考核不合格期间,国控企业要采取人工监测的方法向责任环保部门报送数据,数据报送每天不少于4次,间隔不得超过6小时。 (三)废水污染物排放量计算方法 1.小时排放量 —4—

国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法

国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法 2013年7月30日,环境保护部以环发〔2013〕81号印发《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》。该《办法》分总则、监测计划与实施、监测结果的报送、信息公开、监督管理、附则6章27条,自2014年1月1日起执行。 中文名 国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行) 执行日期 2014 年1 月1 日起 目的 建立和完善污染源监测 负责解释 国务院环境保护主管部门 目录 .1文件发布 .2文件全文 国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法文件发布

编辑 环境保护部关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知 环发〔2013〕81号 各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,辽河保护区管理局: 为建立和完善污染源监测及信息公开制度,我部组织编制了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》及《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》,现印发你们。 请按照办法要求加强监督,督促企业履行责任与义务,开展自行监测;进一步规范环保部门监督性监测,推动污染源监测信息公开。我部将定期对相关工作开展情况进行考核。 附件:1.国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行) 2.国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行) 环境保护部 2013年7月30日 国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行) 第一章总则 第一条为加强污染源监督性监测,推进污染源监测信息公开,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《环境监测管理办法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》等有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于环境保护主管部门对国家重点监控企业和纳入各地年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖场(小区)的污染源监督性监测及信息公开工作。其他企业的污染源监督性监测及信息公开工作可参照本办法执行。本办法不适用于突发环境事件的污染源监测及信息公开工作。 本办法所称的污染源监督性监测,是指环境保护主管部门为监督排污单位的污染物排放状况和自行监测工作开展情况组织开展的环境监测活动。

铜鼓镇城镇总体规划基础资料汇编

铜鼓镇基础资料汇编 1.1 镇域概况 1.1.1地理位置 铜鼓镇位于东经105°25′39″——105°30′36″,北纬29°34′06″——29°39′09″,距荣昌县城北34公里,北接大足、铁山、季家,东连河包镇、南抵观胜镇;西面吴家镇接壤,辖区幅员面积38.80平方公里,全镇辖3个村,一个街道社区,共5238户,17198人,农业人口为16517,其中非农业人口681人。 1.1.2历史沿革 铜鼓镇始建于五十年代初,政府所在地地名为万福桥,一九九三年撤并建,以原铜鼓乡为基础,将高坝乡的金华村,柏树村并入铜鼓乡成立为铜鼓镇。 1.1.3行政区划 全镇共辖3个行政村、一个街道(社区)居民委员会,33个社。共5238户,17198人,其中非农业人口681人,农业人口为16517人。 1.1.4道路交通 铜鼓镇交通通讯便捷,目前境内有“铜观”“铜季”“铜吴”等干线公路,镇政府辐射各村、社、道路里程达65公里,基本形成四通八达的道路交通网络。 现村村都通乡村公路,社社有通院石板大路。 1.1.5气候气象 本镇气候属东亚环流控制的范围,为中亚热带湿润东南季风气候,多年平均气温17℃,最低气温—3.4℃,最高气温40℃,年平均日照1282小时,无霜期为327天,年降雨量为1111.8毫米。本镇日平均气温全年通过0℃,其年总积温为6482℃,稳定通过10℃的平均初日为3月4日,终止日为11月27日,间隔天数为268天,积温为5633℃,适应农作物及果木林生长发育。 1.1.6自然资源 ◆地质、地貌 本镇出露于地表的地层主要是侏罗系遂宁组棕红色泥岩夹细砂岩、粉砂岩,普遍含有碳酸钙(石灰岩)间夹石膏;东部及其它区域为方山中丘中谷——窄谷地貌,出露地层为侏罗系沙溪庙组基岩风化而成的沙壤土为主,兼有大夹泥土。 铜鼓镇地表呈现西低东高,一般海拔高程在350—450米之间,最高高程铜鼓山海拔587米,西北部低丘中谷,丘体呈馒头状或连岗状地貌。 铜鼓镇东面铜鼓山脉连贯龙家冲村、高山村,山脉呈南北走向。 全镇土地12514亩耕地,人均耕地0.73亩,38511亩农用地,17001亩林地 ◆矿藏 铜鼓镇域内目前没有矿藏资源。 ◆水资源 实际供需 农业灌溉用水现有电力提灌站4处,210千万。总蓄、引、提有效水量395万立方米,电力提灌渠道6.1公里,有效灌面6140亩(其中田5500亩)。 由于镇域内工业不成体系,工业也不多,镇区没有工业,只有几个小规模的养殖业,用水也主要为堰塘水,无法统计。 城镇人口用水51.4万立方米 农村人口用水300万立方米 大牲畜(猪、牛、羊)用水:以 20万头计,每头每日20升/头天,年需水400万立方米。 存在的问题 铜鼓镇场镇生活用水由宝积寺水库取水,宝积寺水库为观胜和铜鼓镇共同拥有,取水点和水质都存在一定问题,需要改善取水点周围水质。场镇管网系80-90年代建设的,现在已经老化和在布局上存在部分不合理性,且已不能满足场建设发展的要求,有必要重新布局建设。虽在境域有一条季节性河流通过在,水量不十分丰富,况且其污染严重,不宜作为饮用水源。本镇现有小(一)型水库两座,山坪塘177座,石河堰9座,电力提灌站4处,总蓄水量700万立方米。总的来说铜鼓镇存在水质性和工程性缺水问题。 ◆植物 主产水稻、玉米、红苕等。有桃树、梨树、李子树、枇杷树、桂圆树等果树,有黄果树、小叶榕树、白杨树、栾树、尾巨桉树等。 ◆畜牧业资源 养殖业以蛋鸡、生猪、种蛋鸭、土鸡等为主。。 ◆地质灾害 据铜鼓镇气象资料,气象灾害主要有干旱、低温、阴雨、洪涝、冰雹、大风、雷暴、寒潮、连晴高温等。 1.1.7人口及社会事业现状 ◆人口现状 (1)总人口:17198人 (2)人□出生和死亡:出生135人。死亡98人。,自然增长率为2.15‰。 (3)人口分布 黄檀村1-5:2985人,海月村1-3:1718人,经堂村1-4:2587人,转龙社区6-8:1676人。农业人口43147人,非农业人口:2211人. (4)家庭户人口:3.2人. (5)性别构成:男:女=105:100 (6)年龄构成

崔庙镇基础资料汇编

基础资料 第一章镇域概况 崔庙镇位于郑州市西南25公里处、荥阳市南部12.75公里处,全镇总面积82.89平方公里,辖22个行政村,282个村民组,256个自然村。总户数14731户,总人口50859人。古往今来,一直是荥阳市南部政治、经济、文化活动中心,是方圆百里内农村与城市农产品和工业流通的经济重镇。崔庙镇地处伏牛山系嵩山余脉向豫东过渡地带山区边缘,地势为四面高,中部低,沟壑纵横,坡地毗连,平原散割。属暖温带季风性半干旱气候,四季分明。崔庙东接贾峪,南邻新密市袁庄、米村、尖山,西毗刘河、庙子,北连乔楼。地处荥阳、巩义、新密三市交汇处,属城市空档地带,是具有相对独立的中心型城镇,发展空间十分广阔。北依国道310线,豫S232省道纵贯镇区西侧徐庄工业区,须刘公路从镇域中心横穿而过,是省道、县道公路交汇中心,纵横交织的公路贯通全镇各村,形成了连南贯北的发达的交通网络。 崔庙镇山川秀美,古迹众多。旧石器时代有中华第二洞之称的织机洞记载着人类先祖活动的痕迹。宋代千尺塔屹立大周山顶。位于万山顶端,原存于春秋战国时期的“郑韩长城”遗迹位于群山峰间,美丽动人的传说佐证了崔庙浑厚的文化底蕴。 崔庙镇矿产资源丰富,工矿企业发达,发展后劲充足。国家勘探资料表明:崔庙镇民用及工业用煤储量在3.6亿吨以上,煤层气166亿立方米,可利用水量约1080万立方米左右。水资源总量中地表水490万立方米左右;地下水总量660万立方米。近年来,崔庙镇党委、政府紧紧围绕经济建设这个中心,依据资源、区位优势,狠抓优势产业,实施优势开发。逐步形成了以煤炭、石材开发、机械制造、建材、食品加工为主的经济格局,拥有工业企业近300家,从业人数12500多人。其中煤矿企业10家,年产原煤近200万吨,石材企业120家,年产量达600万吨。 崔庙镇基础设施完善,功能门类齐全。经过20年的建设,镇区三横四纵道路全部高标准改建完成。四条环镇柏油公路依区而过,22个村全部实现了村村通水泥路,交通便捷。工商、税务、农行、信用社、邮政、网通、移动、联通等服务网络遍布全镇。电力丰裕,通讯发达。商贸市场繁荣昌盛,镇容镇貌整洁美观,环境卫生清新宜人,基础设施功能配套。文化、体育、教育设施类齐全,布局合理,运作正常。 2007年,与天瑞集团水泥有限公司达成总投资20亿元,建设日产2X1.2万吨水泥生产线项目。该项目建成后可实现销售收入15.2亿元,利税4亿元,税金1.8亿元。该工程分两期,一期工程计划总投资12亿元,建设一条日产1.2万吨的水泥孰料生产线,并配套年产400万吨的水泥生产设施和一个18MW的低温发电机组。该项目是目前国际和国内单线生产能力最大,技术最先进的水泥生产线。一期工程建成后,可实现年销售收入7.8亿元,利税2.2亿元,税金超亿元,并可安排600多人就业。同时可直接拉动区域内运输、电力及金融、保险等相关服务业的发展,对促进经济繁荣,壮大经济实力将起到重大作用。 第二章历史沿革 金兴定六年(公元1222年)设乡建制,为敦义乡,隶属郑州荥阳县。明嘉靖二十年(公元1541年)至清宣统二年(1910)为曹固堡,隶属荥阳县。1912年(民国元年)为曹固乡,至1941年(民国三十年)先后更名为荥阳县西区、第七区、第三区、第五区;1942年(民国三十一年)更名为崔庙镇。1948年解放后,隶属荥阳第三区;建国后,1954年并县,为荥阳县第三区;1956年分为

广东省地方标准水污染物排放标准

广东省地方标准水污染物排放标准 DB4426-89 1989-12-05发布1990-06-01实施 1 主题内容与适宜和范围 1.1 主题内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和有关规定,结合我省实际情况制定本标准。本标准规定了控制区划分和标准分级、污染物分类和标准值、其他规定、标准的实施。 1.2 适宜和范围 本标准适用于广东省境内排放水污染物的一切企业事业单位。 2 引用标准 GBJ48 医院水排放标准(试行) GB8703 辐射防护规定 GB3552 船舶污染物排放标准 BG4914 海洋石油开发工业含油污水排放标准 BG8978 污水综合排放标准 3 控制区划分和标准分级 本标准根据地面水水质规划、水域使用功能要求和水质现状、水体稀释自净能力及经济技术条件等差别,将全省划分为五类控制区。 3.1 特殊控制区,指县以上人民政府划定的城镇集中式生活饮用水源地一级保护区、珍贵鱼类水体保护区,不得设置排污口。其他水体保护区,在本标准颁布之日后,不得新建污染水环境的工业生产设施的排污口。本标准颁布之日前已建成的排污口和非工业设施的排污口,执行一级标准。 3.2 一类控制区,指县以上人民政府划定的城镇集中式生活饮用水源地二级保护区、经济渔业水体保护区和海水浴场。 本控制区内,在本标准颁布之日后设备的排污口,执行一级标准;本标准颁布之日前已建成的排污口,执行二级标准。 3.3 二类控制区,指附录1规定的除特殊控制区和一类控制区以外的地区。本控制区内的排污口执行二级标准。 3.4 三类控制区,指附录2规定的除特殊控制区和一、二类控制区以外的地区。本控制区内的排污口执行三级标准。 3.5 四类控制区,指除特殊控制区和一、二、三类控制区以外的全省其他地区。本控制区内的排污口执行四级标准。 3.6 各控制区当执行相应级别标准,受纳水体不符合功能水质要求时,可对排污口实行水污染物排放总量控制,以满足功能水质标准。 4 污染物分类和标准值 4.1 污染物按其性质分为两类: 第一类污染物,指能在水环境或动植物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响的有害物质;第二类污染物,指其长远影响小于第一类污染物的有害物质。 4.2 含第一类污染物的污水,一律在车间或车间处理设施排污口取样,其最高容许排放浓度应符合表1的规定,并不准稀释排放。 表1 第一类污染物最高容许排放浓度mg/L

控规基础资料汇编20140318

目录 一、上层次及相关规划要求 (2) 二、地理区位及自然条件 (3) 三、社会经济概况 (4) 四、土地利用现状 (7) 五、建筑物状况 (11) 六、道路交通现状 (12) 七、公共服务设施现状 (14) 八、市政公用设施现状 (15) 九、历史文化及建筑风貌 (18) 十、环境保护现状 (18)

铜陵农业循环经济试验区农产品物流加工区控制性详细规划 基础资料汇编 一、上层次及相关规划要求 1、《皖江城市带承接产业转移示范区规划(2009—2015)》 规划提出皖江地带承接发展农产品加工:积极引进龙头企业和产业资本,发展农产品精深加工业,重点承接发展粮油制品、肉制品、乳制品、果蔬、水产品和特色农产品加工等产业。引进和培育知名品牌,提升发展饮料产业。支持龙头企业建设优质专用原料基地。建设与东部地区对接的农产品和食品质量安全检测体系、物流配送体系和网络化信息服务平台。 2、《铜陵循环经济示范区建设总体规划(2009—2015)》 规划对铜陵市循环经济农业示范园的功能和建设重点作了如下阐述: 功能定位:农业循环经济发展的示范功能、辐射带动功能、农产品深加工功能、生态保护功能、休闲观光功能和科普教育功能。 建设重点:①形成“五中心三轴五区”的空间布局结构。五中心是指荣光村、沈桥村、高岭村、城山村、考涧村五个中心村;三轴是指规划的主干路1、主干路2、主干路3;五区是指现代生态农业生产区、生态高效养殖区、农产品物流加工区、农业高新技术产业区、森林生态保护与休闲度假区。 ②农业基础设施建设。包括道路交通建设、基本农田建设、供水系统建设、电力电信设施建设。 ③创新农业循环经营模式。按照发展农业循环经济思想和“4R”理论,采用现代园区的建设理念和市场经济的运行机制,构筑循环产业体系,实现功能区内小循环,功能区间中循环,试验区内大循环。重点建立五种循环新模式:农业内部循环新模式:种植+养殖+沼气、种植+秸杆气化;农业产业循环新模式:农产品加工+沼气+养殖、加工+养殖+沼气;现代农业物流循环新模式:仓储+加工+流通、仓储+加工+沼气;生态农业循环新模式:生态保护+休闲度假;土地增值循环新模式:村庄规划、整治+土地利用。 3、《铜陵农业循环经济试验区总体规划(2006—2015)》 规划将园确定试验区的功能定位为:试验示范功能、辐射带动功能、生产加工功能、生态保护功能、休闲观光功能和培训教育功

江南镇基础资料汇编

目录 1 江南镇概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2历史沿革 (1) 1.3自然地理 (1) 1.4旅游资源 (2) 2 经济社会发展 (2) 2.1行政区 (2) 2.2经济发展 (3) 2.3社会事业 (4) 3 人口 (5) 3.1人口 (5) 3.2镇域人口结构 (5) 3.3人口流动情况 (5) 4 建设用地现状 (6) 4.1镇域土地利用现状 (6) 4.2镇区土地利用现状 (6) 4.3各类市场建设情况.................................................................................. 95 道路交通现状 .. (9) 5.1镇域交通 (9) 5.2镇区交通 (9) 6 绿地系统现状 (10) 7 市政基础设施 (10) 7.1给水工程系统 (10) 7.2排水工程系统 (10) 7.3供电工程系统 (11) 7.4通信工程系统 (11) 7.5燃气工程系统 (11) 7.7环卫工程系统 (11) 8 环境保护现状 (11)

安化县江南镇建设规划(2012—2025) 基础资料汇编 1江南镇概况 1.1 概述 江南镇位于安化县中部,雪峰山北麓余脉,东临小淹,南界洞市,西抵田庄,北至龙塘。介于东经111°21′~111°33′,北纬28°21′~28°32′之间,东西宽12.4公里,南北长10.6公里,总面积138平方公里。全镇共辖31个行政村,1个居民会,总人口6.1万人,其中非农业人口8683人。 1.2 历史沿革 江南镇始开发于明朝永乐年间,即公元1420年左右,历经数代艰苦创业,沿河一带修筑房屋,始形成江南镇街道雏形。明末清初,杂性人家入迁,在此安居乐业,江南的集市贸易也开始初具规模,逐步成为洞市乡、陈王乡、龙塘乡、田庄乡的重要商贸集散之地。历经清代和民国三百余载,在人们的苦心经营下,至解放前,江南镇已拥有二十余家黑茶精制加工行和二百余家商店,商贾云集,车水马龙,一片繁荣景象。 江南镇历来为基层政府机构的所在地,1950年,经湖南省人民政府批准设立建制镇,辖五街三村,即东胜街、沙坪街、民主街、人字街、日新街、良塘村、李家村和二房村。1952年,江南镇属安化第三区,良塘、李家、二房三村划归赤竹乡,五街并为东胜、解放、日新、光明四街。1957年,撤区并入江南乡,更名重阳镇。1958年改为江南公社重阳大队。1960年恢复重阳镇,后改为江南镇,列为全县九大建制镇之一,1969年文化大革命期间成立革委会,取代镇人民政府。1980年恢复江南镇人民政府,所辖四个居委会即东胜居委、解放居委、日新居委和光明居委。镇政府机关设在现在的江南镇农电站办公楼。1986年,江南乡并入江南镇,辖四个居委和26个行政村,建立镇管村的机制,镇政府机关迁至江南乡乡政府办公址。1995年撤区并乡,又将陈王乡、江南区公所并入江南镇,2008年,洞市并入江南镇。全镇共辖31个行政村、1个居委会。 1.3 自然地理 1.3.1 地形地貌 江南镇地处安化县中部,地貌类型主要为中低山及山间盆地。镇内土地类型复杂多样,总体上表现为山地多、耕地少、分布不均匀的特点。境内土壤主要为红壤、水稻土。 1.3.2 气候条件 江南镇的气候属于典型的亚热带季风性湿润气候,终年四季分明,热量充足,雨水集中,冬有短寒,夏有长热,春温多变,秋旱凉爽,光照充盈,水热同季,历年平均降雨量达1687.7毫米,常年平均气温16.2℃,无霜期达280天,常年主导风向为北风,夏季多东南风,年平均日照为1356小时,相对温度81%,最大积雪深度250毫米。据记载,1974年2月1日,冰冻最长天数为15天,冰冻厚度为50毫米。由于江南地区的气候适合农作物生长,因而物产十分丰富,主要盛产棕片、茶叶、竹木、油茶、花生、红茹、黄豆等。江南镇属寒武系地层,一般地基层承耐力为10~30吨/m2,适宜承建各种建筑物,虽属地震6度烈度区边缘,但历史上无地震记载。 1.3.3 水文资源 江南镇水资源较为丰富,其中资江横通东西,流经镇内。麻溪、思贤溪、渭溪三大水系流经镇境,汇入资江。

镇总体规划基础资料汇编

潦河镇总体规划基础资料汇编 班级:104653 学号:105040650051 姓名:苟武林 指导老师:王丹

目录 潦河镇总体规划基础资料汇编 (1) 1 镇域基本情况 (1) 1.1地理位置及镇域范围 (1) 1.2自然环境 (1) 1.3历史沿革 (1) 2 现状人口 (1) 2.1现状人口概况 (1) 2.2劳动力状况 (2) 3 镇域经济发展情况 (2) 4 居住现状 (2) 4.1居住概述 (2) 4.2乡镇住宅类别 (3) 4.3住宅配套设施 (3) 5 社会事业 (3) 5.1行政办公事业 (3) 5.2科学、文化与教育事业 (3) 5.3卫生事业 (3) 6 工业和仓储现状 (3) 6.1工业用地 (3) 6.2仓储用地 (5) 7 基础设施建设 (5) 7.1道路交通 (5) 7.2给排水现状 (5) 7.3电力、通信及有线电视 (6) 7.5供热工程规划 (6) 7.6环保现状 (6) 7.7防灾工程规划 (6) 8 绿地系统现状 (6)

1 镇域基本情况 1.1 地理位置及镇域范围 潦河镇位于南阳市境西南部。其辖区东与溧河乡以白河为界,南靠陆营,西与镇平县彭营乡接壤,北与王村乡为邻。总面积76. 25平方公里,辖潦东村、潦西村、王营村、崔营村、闫庄村、张茂庄村、胡庄村、姚营村、元西袁营村、清凉寺村、王陈庄村、西粱庄村、大陈营村、吴集村、刘谢营村、中庄村、上范营村、李庄村、丁奉店村、大周庄村、小周庄村、大官庄村、小官庄村、前宋马营村、后宋马营村、辛店村26个村委会,80个自然村 1997年总人口60108人,其中非农业人口58988人。主要为汉族,有回族、蒙古族、维吾尔族、侗族等兄弟民族。 1.2 自然环境 地形地貌:潦河镇地处丘陵地区,地势东高西低,东有新店岗自北而南延伸,海拔145米,西部海拔110米。 气候特征:潦河地处中原,属北亚热带季风型大陆性气侯,季风的进退与四季的替换较为明显。四季气侯特点:冬干冷,雨雪少;夏炎热,雨量充沛;春回暖快,降雨逐渐增多;秋季凉爽,降雨逐渐减少。春秋时间55-70天,夏季110-120天,冬季时间110-135 天。年平均气温14.4-15.7℃,七月平均气温26.9-28.0℃,一月平均气温0.5-2.4℃。年降雨量703.6-1173.4mm,自东南向西北递减。 水文:境内地表水、地下水丰富,且水质良好。白河、段长8公里;潦河,段长10公里;沐垢河,段长12公里 1.3 历史沿革 历史上该镇辖区传统手工业比较发达,新店的毛笔、宋马营的柳编制品、清凉寺的陶器、西梁庄的苇编、上范营的稿荐都久享盛名。现在潦河是辖区的中心集镇,80年代以来,集市贸易繁荣,逢集可上市2万余人,商业、服务业沿南邓公路两侧兴起。新店、于刘营、吴集、新集4个传统集镇的开发建设也取得新的进展。 文物古迹有张茂庄村北汉墓、新集新石器时代文化遗址、潦西村委会潦河遗址。 2 现状人口 2.1 现状人口概况 根据2009年人口统计结果,林坛镇全镇人口30776人,共7702户。其中镇区人口2464人,共684户。

国控重点污染源自动监控项目污染源监控现场端建设规范(初稿)

国控重点污染源自动监控项目污染源监控现场端建设规范 (暂行) 为配合“污染源减排三大体系能力建设”项目的顺利进行,规范国控重点污染源自动监控仪器设备的选型、安装和验收,保证污染源现场监测数据准确可靠,特作以下规定。 一、安装配备标准 1、根据国家环境保护总局发布的国家重点监控企业名单,CODCr排放量占全国污染负荷65%以内的,须安装COD在线自动监测仪、污水流量计、数据采集传输仪。可选择安装pH在线监测仪、等比例采样器、视频监控设备等。 2、根据国家环境保护总局发布的国家重点监控企业名单,二氧化硫排放量占全国污染负荷65%以内的,须安装二氧化硫连续在线监测系统,流速等烟气参数连续自动监测系统、数据采集传输仪。可选择安装颗粒物、NOX等污染物在线自动监测系统和视频监控设备。 二、在线监测仪器设备技术要求 所有安装于监控现场端的自动监控仪器设备,必须是通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格,并在有效期内的产品。 1、COD在线自动监测仪 污染源COD在线自动监测仪性能指标应满足《HBC6-2001化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪》相关要求。COD在线自动监测仪主要包括采样单元、样品预处理与计量单元、消解单元以及数据处理与传输单元等。 污染源COD在线自动监测仪须选用氧化原理的仪器,主要包括:重铬酸钾氧化-光度测量法、重铬酸钾氧化-库仑滴定法、燃烧氧化-红外测量法、氢氧基氧化-电化学测量法等。对于非重铬酸钾氧化原理的仪器,由于现场比对工作量较大,应根据现场污水排放状况,慎重选择。

2、污染源烟气排放二氧化硫连续在线监测系统 污染源烟气排放二氧化硫连续在线监测系统(含流速、含氧量、湿度、温度、压力等烟气参数)应满足《HJ76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》相关要求。 污染源烟气排放二氧化硫的在线自动监测系统按取样方式可选择释稀抽取式、直接抽取式和直接测量式,按二氧化硫分析原理可选择紫外荧光、非分散红外、非分散紫外、紫外差分吸收(DOAS)或定电位电解测量技术。 3、污水流量计 流量计应满足《HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计》和《CJ/T 3017-93 浅水水流量计》相关要求。 4、数据采集传输仪 电气指标符合《HCRJ039-1998 污染治理设施运行记录仪认定技术条件》,数据指标符合《HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》。数据采集传输仪相关要求详见附件。 三、现场安装 1、COD在线自动监测仪 COD在线自动监测仪的安装应符合《HJ/T353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范》相关要求。 (1)监测站房 监测用房面积不小于7m2;监测用房与排污口采样点距离不宜大于50米;应安装空调,并保证环境温度:0℃~40℃,相对湿度在90%以下。站房内供电电压应符合AC 220V±10%,频率50 Hz。监测用房必须有完善、规范的接地装置和避雷措施。 (2)污水排放口要求 排污口应满足总局关于《排污口规范化整治技术要求(试行)》(《关于印发排污口规范化整治试点工作验收标准和技术要求的通知》(环监[1996]470号)。 排污口应按照《明渠堰槽流量计(JJG 711-90)》或《超声波明渠污水流量

总规基础资料汇编内容

总规基础资料汇编内容 一、区域环境资料 1、城镇化资料 (1)现状村镇的数量,各村镇的常住人口数以及各村镇的非农业人口数; (2)城镇化水平历年变化情况; (3)农村各行业劳动力总数,各行业劳动生产率的变化情况和发展可能; (4)农村耕地的总量及历年的变化情况; (5)农村剩余劳动力的数量,流动方向以及不同流动方向上的流量; (6)城市建设投入奖金、建设奖金来源及人口规模扩大所需的城市建设投资增加的数量等。 2、村镇体系资料 (1)村镇在县域城镇体系、经济区划中的地位和作用; (2)镇域范围的资源种类、数量及分布状况; (3)全镇的经济结构、社会结构等; (4)镇域范围内的交通条件,包括铁路、航运、公路等的规模等级、容量、利用率等; (5)镇域各村镇的社会、经济、文化、政治等方面的地位与作用,其中包括各村镇的性质、规模及其腹地的范围,各村镇社会经济发展的条件占潜力,各村镇的经济结构与主导产业,各村镇县有区际意义的企业及其产品,各村镇间经济、社会联系的程度; (6)镇域范围内的基础设施状况 二、历史环境资料 1、自然环境的特色,如地形、地貌、河道的形态及城市的关系; 2、文物古迹,如革命史迹、风景名胜、人文资料等; 3、城镇格局的特色; 4、城镇轮廓景观,主要建筑和绿化空间的特色; 5、建筑风格; 6、期货物质和精神环境的特色,如民俗、土产、特产、风情等; 7、城镇的历史成因、发展沿革、沿袭名称、区划变迁。 三、自然环境资料 1、地理环境资料 地理位置:经纬度、时区、气候区; 地形地貌:坡态、坡度、坡向、标高、地貌; 工程地质:地质构造、地质现象、地震、地基承载力、地一矿藏; 水文和水文地质:江河流量、流速、流向、水位(常年水位、最高水位)、水质、地下水储量和可开采量、地下水质、水位、湖泊和水库的容量以及洪水淹没范围。 2、自然气象资料 风象:盛行风向、风向频率、风速(平均风速、最大风速)、静风频率; 气温:年和月平均温度,最高和最低气温、昼夜平均温差、霜期、冰冻期及最大冻土深度; 降雨:包括降雨量、暴雨及降雨(雪、雹)强度、掌握暴雨量公式; 日照:日照时数、太阳高度与日照方位的关系。 3、自然生态资料 镇域的野生动、植物种类与分布,生物植被、城镇废弃物的处置与生态环境的影响等。 四、社会环境资料 1、镇域的人口资料:全镇总人口、总户数、非农业户数、非农业人口数、人口的自然增长率和机械增

长乐市古槐镇总体规划基础资料汇编12.24

第一章概况 一、地理位置 古槐镇位于长乐市域的中南部,即东经119°32′,北纬20°53′,东连文武砂镇三站村,西接玉田镇顶头、马厝村,南与江田镇三溪村接壤,北与鹤上镇青桥村毗邻。全镇总面积51.8平方公里。镇区距长乐市区约10公里,距福州长乐(漳港)国际机场约15公里,距松下港区约20公里。 古槐镇地理位置优越,与长乐市区距离近,紧临福州滨海(两港)工业区。交通条件便捷,市域交通主干线福北线和两港连接线从镇区东部穿越。正在设计的长乐市域主干道营滨路将从本镇西南部通过,对本镇近期建设将起到积极的推进作用。 二、行政区划 古槐镇是福州市综合改革建设试点镇.辖区面积面积约51.8平方公里,其中耕地面积27429.2亩,山林地36042亩。古槐现辖23个行政村,至2009年末,全镇总户数为16247户,总人口约6.8万人。 资料来源:人口数据源于《人口及其变动情况统计年报表(2009)》;村情概况摘自《长乐乡土文化丛书——古槐》。

三、历史沿革 古槐,古称古县,旧统善政乡十一都廉风、建兴二里河十二都敦素、崇贤二里,唐武德六年立新宁县时,县治即选在这里,后因地卑湿而迁至今县城。因该地以种槐为主,故又称“古槐”。 1949年9月后为长乐县第一、二区,1952年底改为八区。1958年成立古槐人民公社。1984年改乡,1990年正式成立古槐镇至今。 第二章自然条件 一、气候 古槐镇地处亚欧大陆和太平洋交界处,属亚热带海洋性季风气候,全年温湿多雨,四季温和,夏长无酷暑,冬短少霜雪。镇区年平均气温为16—20℃,年平均降雨量均在1200~1550mm 之间,全年主导风向东北风,夏季多偏南风,冬季多偏北风。台风多在夏秋两季。全年无霜期高达332天,实际有霜日数累计平均26天,年日照时数累计平均达1837小时。 二、水文地质 古槐镇在地质上分为两个部分,一是上朱罗统南园组,呈北北东—南南西方向斜贯于长乐市西部大象山与峡南之间,岩性为晶屑凝灰熔岩夹凝灰岩,构成诸多大山;二是全统新长乐组,这个组有三种岩性,古槐镇区正好位于由淤泥和细砂构成的海积粘土平原上。 古槐平原地区由于处于海积粘土平原上,承载力较低,一般粘土的承载力为10—15T/M2,由亚粘土和淤泥组成的地区承载力为5——6T/M2,部分地区更低。 整个长乐市在中国地貌区划中属闽浙灿岩中——低山亚区。而古槐西部是山,东部是海积平原,地势由西向东倾斜。西北部的最高峰董奉山海拔577米。古槐处于七度地震设防区,根据有关部门预测,未来百年内,有可能发生5.5—5.75级地震。古槐东部平原河网密布,是本镇腊溪和江田三溪、石门溪的下游河网,是长乐南洋水网的重要组成部分。 三、土地与资源 (一)土地资源 古槐镇土地面积约51.8平方公里,其中耕地面积27429.2亩,山林地36042亩。目前城乡已建设用地6.8平方公里,城镇未来适宜建设用地约17.8平方公里,较适宜用地约9.4平方公里,两者之和约为27.2平方公里,仍有较适宜发展空间为20.4平方公里,若扣除农保地15.8平方公里,真正可建设用地约4.6平方公里(合6900亩)。 古槐2007 -2020年期间计划土地投放总量为665亩,其中住房建设用地投放量为550亩,

国控重点污染源自动监控能力 建设项目污染源监控现场端建设规范(暂行)

附件三: 国控重点污染源自动监控能力 建设项目污染源监控现场端建设规范(暂行) 为配合“污染源减排三大体系能力建设”项目的顺利进行,规范国控重点污染源自动监控仪器设备的选型、安装和验收,保证污染源现场监测数据准确可靠,特作以下规定。 一、适用范围 根据《国控重点污染源自动监控能力建设项目建设方案》,对国家环保总局发布的国家重点监控企业名单内的国控重点污染源: 1、CODcr排放量占全国污染负荷65%以内的,应在主要排放口安装COD/TOC在线自动监测仪、污水流量计、数据采集传输仪。在此基础上可安装pH在线监测仪、氨氮在线自动监测仪、等比例采样器、视频监控设备等。 2、SO2排放量占全国污染负荷65%以内的,应在主要排放口安装SO2连续在线监测系统、流速等烟气参数连续自动监测系统、数据采集传输仪。在此基础上可安装烟尘、颗粒物、NOx等污染物在线自动监测系统、视频监控设备等。 此外,根据本地区地域、行业的特点与需求,可安装总磷、总氮、水中油、重金属等自动在线监测仪。对于其他重点污染源,可参照国控污染源标准执行。 二、仪器要求 所有安装于监控现场端的自动监控仪器设备,必须是通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测合格,并在有效期内的产品。 1、COD/TOC在线自动监测仪 污染源COD在线自动监测仪性能指标应符合《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》(HJ/T377—2007)相关要求。COD在线自动监测仪应包括采样单元、样品预处理与计量单元、消解单元以及数据处理与传输单元等。 污染源COD在线自动监测仪须选用氧化原理的仪器,主要包括:重铬酸钾氧化一光度测量法、重铬酸钾氧化一库仑滴定法、燃烧氧化一红外测量法、氢氧基氧化一电化学测量法等。 对于非重铬酸钾氧化原理的仪器,应根据现场污水排放状况,在与《GB11914—89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》方法比对基础上,做好COD工作曲线,并应根据排污企业的生产工艺、污水组分的变化,及时调整COD工作曲线。