论文学风格的可译性

第27卷第6期 唐山师范学院学报 2005年11月 Vol. 27 No.6 Journal of Tangshan Teachers College Nov. 2005

────────── 收稿日期:2005-03-18

作者简介:高宏蕊(1981-),女,河北张家口人,中国石油大学外国语学院英语语言文学硕士研究生。 - 41 -

论文学风格的可译性

高宏蕊,于红真

(中国石油大学,山东 东营 257061)

摘 要:从翻译的任务入手指出文学翻译中保持原作风格的必要性,进而从语言学、文体学、文学、文化和哲学几个层面阐述了文学风格的可译性,并探讨了如何处理好原作者风格与译者风格之间的关系,指出文学风格可译性的限度。

关键词:风格;可译性;限度

中图分类号:I044 文献标识码:A 文章编号:1009-9115(2005)06-0041-03

一、风格翻译的必要性

风格总是以语言形式表现在作品中,体现于作品中常用的词语、句型、修辞手法和艺术手法等。既然风格是普遍存在的,而翻译的基本任务是忠实再现原文,那么译者对原作风格的追求不仅是应该的,也是必要的。按忠实原则,译者应尽量抛开自己的风格,使译文紧跟原著,在最大限度内使译文读者获得与原文读者同样的效果。多人合译的著作,虽常有专人负责统一文风,仍很难做到前后文笔一致。若译者缺乏敬业精神势必会让自己的文字特色取代原著的特色,从而损失原著风格,给读者带来阅读上的困惑。

众所周知,风格学早已成为一门专门的学科,它所考察的范围早已超出母语著作。许多世界名著和名家的风格早已有了多种不同的译本,方便广大异国读者的同时,也成为学术界和学者讨论、参考、借鉴的对象。这足以说明风格的介绍是文化交流的一项内容,也是翻译的一种任务。同时,它也从另一个侧面说明风格的可译性,所需的不过是为其找出理论支持。因此笔者将试图从多个方面提出可译性的理论依据。

二、风格翻译的可能性 1.语言学所提供的理论基础

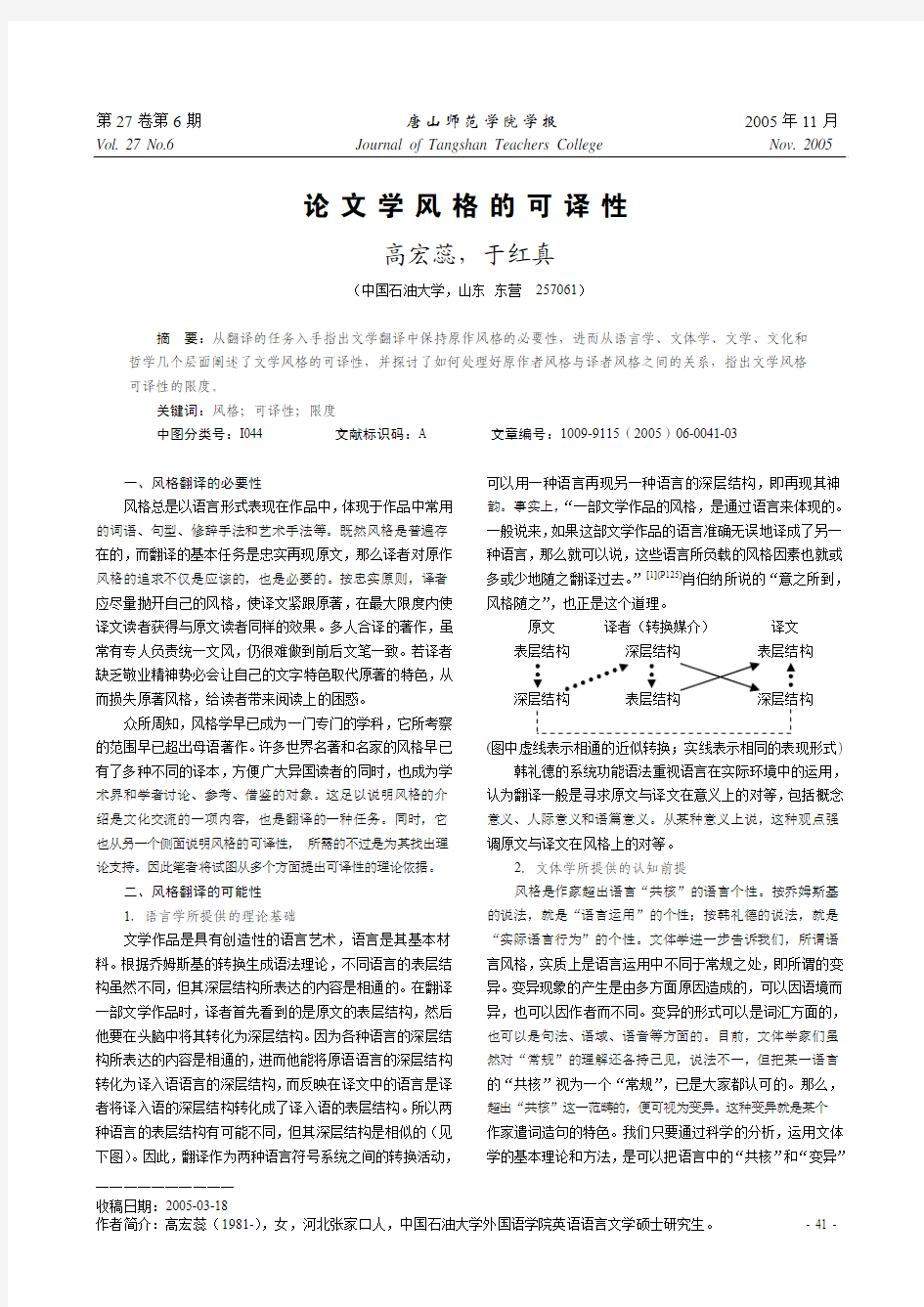

文学作品是具有创造性的语言艺术,语言是其基本材料。根据乔姆斯基的转换生成语法理论,不同语言的表层结构虽然不同,但其深层结构所表达的内容是相通的。在翻译一部文学作品时,译者首先看到的是原文的表层结构,然后他要在头脑中将其转化为深层结构。因为各种语言的深层结构所表达的内容是相通的,进而他能将原语语言的深层结构转化为译入语语言的深层结构,而反映在译文中的语言是译者将译入语的深层结构转化成了译入语的表层结构。所以两种语言的表层结构有可能不同,但其深层结构是相似的(见下图)。因此,翻译作为两种语言符号系统之间的转换活动,

可以用一种语言再现另一种语言的深层结构,即再现其神韵。事实上,“一部文学作品的风格,是通过语言来体现的。一般说来,如果这部文学作品的语言准确无误地译成了另一种语言,那么就可以说,这些语言所负载的风格因素也就或多或少地随之翻译过去。”[1](P125)肖伯纳所说的“意之所到,风格随之”,也正是这个道理。

原文 译者(转换媒介) 译文 表层结构 深层结构 表层结构

深层结构 表层结构 深层结构

(图中虚线表示相通的近似转换;实线表示相同的表现形式)

韩礼德的系统功能语法重视语言在实际环境中的运用,认为翻译一般是寻求原文与译文在意义上的对等,包括概念意义、人际意义和语篇意义。从某种意义上说,这种观点强调原文与译文在风格上的对等。

2.文体学所提供的认知前提

风格是作家超出语言“共核”的语言个性。按乔姆斯基的说法,就是“语言运用”的个性;按韩礼德的说法,就是“实际语言行为”的个性。文体学进一步告诉我们,所谓语言风格,实质上是语言运用中不同于常规之处,即所谓的变异。变异现象的产生是由多方面原因造成的,可以因语境而异,也可以因作者而不同。变异的形式可以是词汇方面的,也可以是句法、语域、语音等方面的。目前,文体学家们虽然对“常规”的理解还各持己见,说法不一,但把某一语言的“共核”视为一个“常规”,已是大家都认可的。那么,超出“共核”这一范畴的,便可视为变异。这种变异就是某个作家遣词造句的特色。我们只要通过科学的分析,运用文体学的基本理论和方法,是可以把语言中的“共核”和“变异”

第27卷第6期 唐山师范学院学报 2005年第6期

- 42 -

分别加以确认的,从而再现原作的风格:原文简洁凝炼,译文亦须力求简洁凝炼;原文情调愉悦欢快,译文情调亦须力求愉悦欢快;原文利用形象生动的语言,译文亦须利用形象生动的语言。这就为文学风格的可译性提供了可以认知的理论前提。

3.文学语言的特殊性

文学语言具有语言学的普遍特征。但是,作为文学创作的工具,文学语言又具有其独特性,即形象性和抒情性,亦即张今所说的物质方面和精神方面。[2](P87)作家风格的物质方面就是作家所喜爱使用的词语、句型、修辞手法和艺术手法及其重复频率;作家风格的精神方面即作家的形象,作家的精神面貌,也最终体现于作品的遣词造句中。所以,在翻译文学作品时,只要抓住作者的创作意图,深入到作品的艺术境界中去,努力在译文语言中为这一艺术境界寻找完美的语言形式,就能再现原作的艺术境界,即真实地再现作家的精神面貌。尽管原文语言和译文语言是两种语言,作家所善于运用的表达方式及其重复频率未必能全部移植到译文中去,但至少有一部分是可以移植的,另外一部分可以用相对价值代替绝对价值。

4.文化趋同现象的外延

翻译是跨文化交际的桥梁。语言是文化的载体,而文化又是语言的土壤。随着各国间人们交往越来越频繁,“地球村”上人类共性的认识正在逐步扩大,各民族之间特殊性的差异也正在相对减少。在此过程中,文化在不断进化和发展,其主要趋势是趋同,即随着文化的发展,各种文化越来越趋

向于统一;只要文化还存在着,文化趋同的过程就是无止境的。[3](P234)各国语言中的新词术语就反映了文化趋同过程中语言的融合现象,它丰富了不同文化的内涵,扩大了不同文化的共核成分,也提高了语际间的可译度,反过来又促进了文化趋同的发展。所以,文学中渗透的文化底蕴不再会成为风格翻译的绊脚石。

5.哲学层面的高度纵深

“人同此心,心同此理”从哲学角度为风格的可译性提供了理论支持。某种意义上的“言不尽意”和“得意忘言”是有可能的,但言不可尽意却可以表意,文不可以尽道却可以载道,因言为心之声、意之形。意思枯燥,言语亦随之枯燥;意思活泼,言语亦随之活泼;意思深邃,言语亦随之含蓄、深远。[1](P87)凡是思想都可以用语言来表达;如果有绝对不能用语言表达出来的思想,此思想也无意义。意属形而上,言属形而下,前者是一,后者是多。在此,我们可狭义地理解为意指风格,言指各种语言。所以,意与言,原文与译文,应该是统一的。道可传,意可表。心同理同之处,才是人类的真正本性和文化创造之真正源泉;而同心同理之处,也是人类可以相通、翻译之处,即可用无限多的语言去发挥、表现之处。并且,一切自然科学和人文科学最终都归结于哲学,哲学统领一切、涵盖一切。所以哲学渗透在各个方面。就本文而言,语言学、文体学、文学、文化和翻译都离不开哲学的范畴。

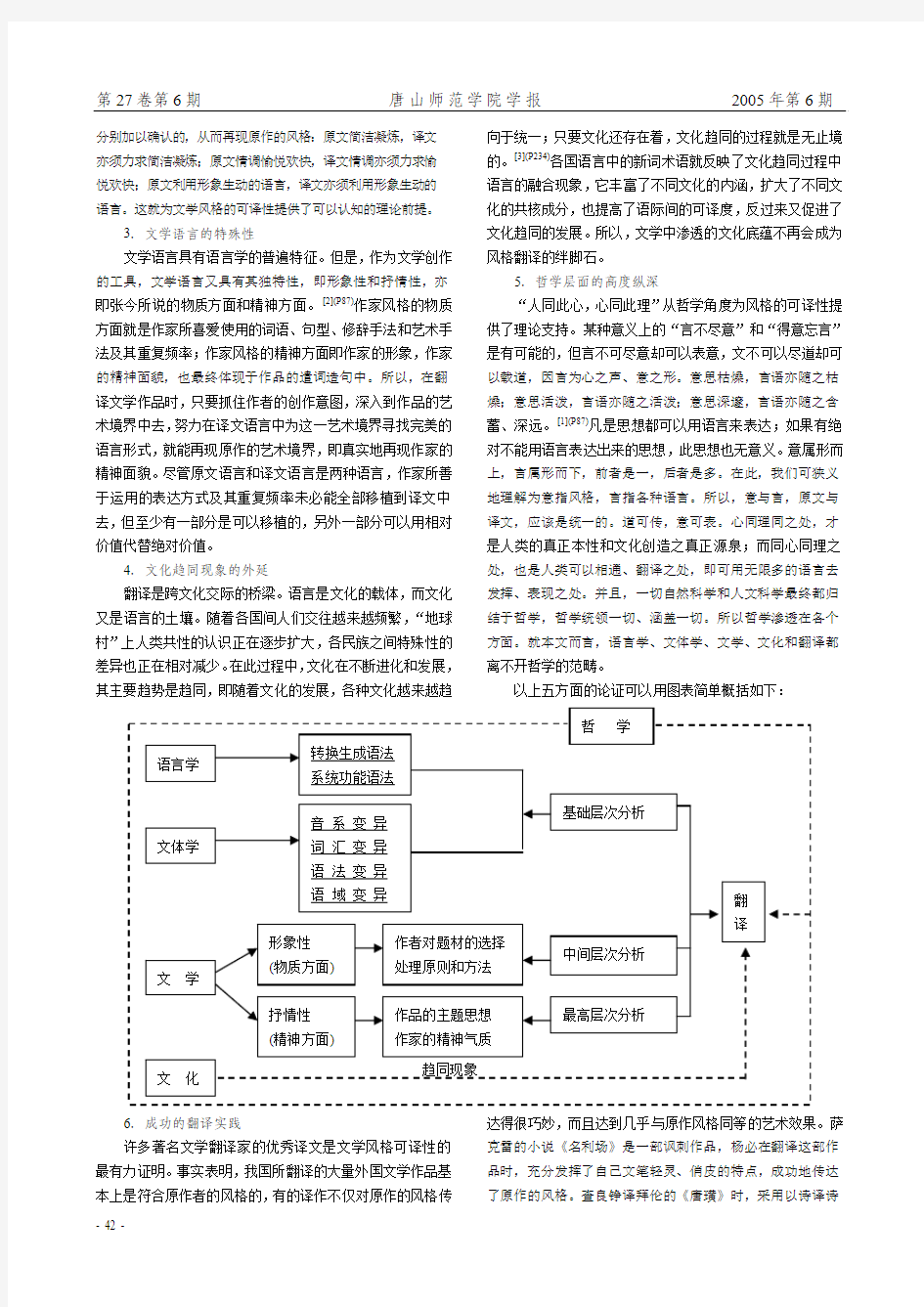

以上五方面的论证可以用图表简单概括如下:

6.成功的翻译实践

许多著名文学翻译家的优秀译文是文学风格可译性的最有力证明。事实表明,我国所翻译的大量外国文学作品基本上是符合原作者的风格的,有的译作不仅对原作的风格传达得很巧妙,而且达到几乎与原作风格同等的艺术效果。萨克雷的小说《名利场》是一部讽刺作品,杨必在翻译这部作品时,充分发挥了自己文笔轻灵、俏皮的特点,成功地传达了原作的风格。查良铮译拜伦的《唐璜》时,采用以诗译诗

高宏蕊,于红真:论文学风格的可译性

- 43 -

的方法,而不是用散文,传神般再现了拜伦的写作风格。杨宪益夫妇认为,汉译外是传播中国文化的媒介,他们合译的《儒林外史》不仅把中国的文化介绍给英语读者,而且再现了原作者吴敬梓的写作风格。萧乾的文学译著既能符合本国语言,又能表现原作的风格。譬如,斯蒂芬·里柯克是加拿大著名的幽默大师,他善以幽默的笔调,通过滑稽的情节,来揭示生活的荒谬,使读者在笑声中感知百味人生。萧乾在翻译《里柯克幽默小说选》时,以同样诙谐、生动的语言把里柯克的语言风格再现给了读者。以上事例有力地证明了文学风格的可译性。

三、对风格翻译的实践者的一些建议

正如作家有自己的风格一样,译者也有自己的风格。但这绝不意味着译者可以抛开原作的风格,而我行我素,让自己的风格代替原作的风格。为了正确传达原作的风格,译者必须尽量克服和牺牲“自我”,全身心地体验原作中的情景和角色,细致入微地再现原作风格。

这一点也得到了刘重德先生的认可。他说:“每个译者自己写作的时候,自然是有他个人的风格的。但去翻译别人的文学作品的时候,就应该尊重原作的风格,并且细心加以揣摩,力争使它在自己的译文中得到重现,而且实际上,经过努力也是基本上办得到的。”[4](P53)在中国译林中,凡堪称奇树佳木的上乘之作,译者大都是调动自己的文化素养和中外两种语言的基本功力,准确地传达原作的风格,并在此过程中,自然地流露自己的风格。

以王佐良教授翻译的培根的《谈读书》为例,之所以能达到出神入化的境界,不仅与其深厚的文学功底有关,更主要的是他选择了与自己风格相近的原作来译。从另一个侧面

也说明了译者在再现原作风格的同时,展示自己的风格是可以做到的。另外,此处需要指出,译者不应经常调换不同风格的原作来翻译,因为这样很难译出好作,要适应多种风格实在太难,即使像傅雷这样的大翻译家也不例外,我们可以从他的众多译著中发现:他的译作或多或少地都散发着“傅雷味”,而与他风格最为贴近的译文,往往是他最佳的译作。因此,可以得出这样一个结论:译者只有求得自己风格与原作风格的最佳结合时,才有可能创出佳作。

五、可译性的限度原则

不同语言就是不同的符号系统,而符号系统最基本的属性就是它的任意性。不同语言符号之间不存在约定性,也就是说,不论在符号的语义范畴、语用范畴,还是语符关系范畴,不同语义符号之间都不存在约定性,只存在不同程度的偶合性(contingency )。[5](P48)因此,语际转换中风格翻译的能动机制,只可能在偶合性的范畴之内充分发挥作用。语际转换在以上三个符号系统的关系范畴中,语义关系范畴的偶合性最大、语用关系范畴居其次,语符关系范畴的偶合性最小,而风格在语言系统的各个层次中具有最强的渗透性和扩张性,它几乎是无处不在的。[6](P224)所以,从符号学的观点看,风格符号的转换,只具相对性,即百分之百再现原作的风格是不可实现的理想。

风格的可译性与否在中国成了马拉松之争,迄今只怕还是议而不决。但风格难译,并不等于不可译。这就要求译者不仅要提高自己的语言运用能力,而且要增强文体意识。随着时代的发展、文化的变迁、理论的完善,文学风格可译性的限度也会越来越小。

参考文献:

[1] 周仪,罗平.翻译与批评[M].武汉:湖北教育出版社,1999. [2] 张今.文学翻译原理[M].开封:河南大学出版社,1987. [3] 吕斌.文化进化导论[M].北京:学林出版社,1994. [4] 刘重德.托尔曼教授谈翻译的艺术[J].外国语, 1982,(2). [5] 徐志民.洪堡特语言理论说略[J].语文导报,1987,(11). [6] 刘宓庆.当代翻译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,1999.

On the Translatability of Literary Style

GAO Hong-rui, YU Hong-zhen

(School of Foreign Studies, University of Petroleum, Shandong Dongying 257061, China)

Abstract: By probing into the mission of translation, this paper analyses the necessity to reproduce the original style in literary translation. Then it elaborates the translatability of literary style from the layers of linguistic, stylistic, literary, cultural and philosophical points of view. On account of all this, it touches upon the relationship between the original style of the author and the translator’s own style. At last, it points out the limitations in light of translatability.

Key words: literary style; translatability; limitations

责任编辑、校对:高俊霞 王丽君

非文学类文本的阅读整理

班级学号姓名 现代文(语段一)阅读 非文学类文本阅读分实用(科普文章、访谈、新闻、演讲、调查报告、传记等)和论述(论文、评论、杂文等)两类资料个人收集整理,勿做商业用途 一、实用类 (一)科普说明 分析说明文地基本要求:首先是其对说明事物特征、性质地作用,其次是说明地严密性、科学性,第三是形象性、生动性资料个人收集整理,勿做商业用途 、说明方法及作用 )举例子:使说明地对象具体形象,便于读者理解. )分类别:能揭示事物各个方面地特征,使说明条理清楚. )打比方:使说明对象生动形象,增强文章地趣味性. )列数字:使说明准确无误,令读者信服. )作诠释:用于解释被说明内容地成因及内在联系. )作比较:突出强调被说明对象地特点(地位、影响等). )下定义:科学准确地解释说明对象地内涵,使说明更严密. )画图表:使说明内容直观形象. )引资料:使说明内容更有权威性 有地说明文还会用修辞手法增加说明文地生动性,用描写增强说明文地文艺性,用抒情增强说明文地情感性.所有地说明方法、表达方式、表现手法地运用,都是为了使说明对象及其特征更清晰和更有表达效果,都是为了凸显说明中心.这些手法地作用分析应当紧紧围绕说明对象,依照说明文地要求.资料个人收集整理,勿做商业用途 、说明顺序:时间顺序、空间顺序和事理顺序(也叫逻辑顺序,如:由主到次、由表及里、由因到果、由总到分、由简单到复杂等)资料个人收集整理,勿做商业用途 、说明语言:客观性、准确性、科学性,要注意限制性词语地使用,文学性说明文还要求生动性、形象性. ★文化类说明文特点《零距离》 、说明对象:社会发展变化中出现地新事物、新现象、新发展等 、说明顺序:往往是事理顺序 、表达方式:以说明为主,兼有描写、议论. 、说明方法 、语言:兼有说明文语言地科学性准确性,简练明确;又有文学性说明文语言地生动性、形象性 (二)访谈(年秋考) 因为某个人、事件、特定问题去访问专家或知情者,请他们对提出地问题进行解答,运用谈话纪实地方式进行报道地文章.资料个人收集整理,勿做商业用途 阅读访谈要着重关注提问者问地技巧 提问方法: 、直问、趣问:采用一些诙谐有趣、形象生动地话题或提问方式进行发问,消除陌生感,拉近双方距离. 、旁问:有意岔开,先谈点别地事情,以此来制造轻松气氛 、推问:运用逻辑推理,提出问题. 、追问:对访谈对象刚刚陈述地疑点或没有充分说明地地方进行追问. 、对比问:引入一些其他人对同一问题地观点进行对比提问. 要注意地问题: 、要用平实、口语化地语句,便于沟通,平等对话. 、要善于简单点评对方地话或精要讲出自己地理解,从而引出对方地进一步阐述. 、一组问题要有计划有步骤地展开. 、每个问题要明确、单一、具体,一次发问不要包含两个以上地问题. (三)新闻消息 、新闻定义:新闻是对新近已经发生和正在发生、或者早已发生却是新近发现地有价值地事实地及时报道 、新闻分类:新闻有广义狭义之分.广义地包括——消息、通讯、特写、电视新闻等体裁;狭义地专指消息. 、文体特点: ()基本特点:迅速及时、内容真实、语言简明. ()最主要地特点:“用事实讲话”. ()基本结构:标题、导语、主体、背景、结语. ①标题:要求准确、凝练、新颖、醒目. ②导语:消息地第一句话或第一段话以凝练简明地语言,概述新闻地主要内容或事实,鲜明地揭示新闻地中心. ③主体:对导语内容进行展开和补充,是消息地躯干.按事情发生发展地先后顺序安排层次,按事物之间地逻辑关系安排层次. 资料个人收集整理,勿做商业用途 ④结语:消息地最后一句话或一段话,有地消息,事实说清楚了,就不需要结尾.它可对全文内容作概括性小结;可用带有启发激励性地语言作结;可对发展趋势作预测;可提出值得深思地问题. 资料个人收集整理,勿做商业用途 标题、导语、主体是消息必不可少地,背景和结语有时则蕴涵在主体里面,结语有时可省略. 、六要素:时间、地点、人物、事件地起因、经过、结果. 、“倒金字塔”式:最重要最新鲜地写在最前面,次要地写在后面. 、消息与通讯地区别:消息文字简练;通讯容量较大,以叙述、描写为主,较注重丰富细节.通讯地时效性不及消息.资料个人收集整理,勿做商业用途 (四)演讲稿(春考) 演讲辞是一种常见地文体,把演讲者地观点、主张与思想感情传达给听众以及读者,使人信服,并在思想感情上引起共鸣.资料个人收集整理,勿做商业用途 具有针对性、鼓动性、感染性地特点,语言多用短句、通俗易懂、明白如话、幽默风趣,演讲稿地语言特点是由它地有声性决定地(要求演讲辞必须中心突出,结构层次分明清晰,听众才容易听懂演讲者所要表达地观点,也只有这样演讲才能取得预期效果)资料个人收集整

翻译的不可译性和可译性

翻译的不可译性和可译性 赵云龙刘慧玲 翻译中遇到不可译性的问题是常有的事。翻译是搞语言文字的转换工作,所谓可译性和不可译性也完全是针对语言文字而官的。世界各民族语言文字的共同特征形成了翻译中的可译性,而各区城民族因地理条件和文明程度等方面的迥异形成了讲言文字方面的隔腆性、冷僻性和不可理解性,也造成了翻译中的不可译性。本文从语言文化的角度谈谈翻译中的不可译性和可译性问题。 一、不可译性 在翻译过程中,原文的某些语言现象在译文中无法表达,属不可译性。不可译是语际转换中永远存在的一种现象.原因为任何语言都带有很大的实在性和局限性,它从来也没有考虑到如何翻译其他文化的问题。应该说翻译中语言本身出现不可译现象是完全正常的和客观的。 不可译性大致可分为两种。 第一种是;译入语言缺乏对等的表达形式。一种语言用某一形式表达了语义场内的某一意义,同时表达了该形式的某些特征,而另一种语言又恰好缺乏相应的形式既能表达出该意义又能表达出所要求的该形式的某些特征,不可译的问题就必然会出现.这是不可译性产生的语言学原因。翻译中的绝对不可译现象一般都是与语言文字形式相关的一些现象。如下面的两句: 1) A: What makes a road broad? B: The letter B. 2) A: Why is the letter D like a bad boy? B: Because it makes ma mad. 句中“road,broad,ma,mad”不仅起一般词形的形式作用,而且是作为内容出现的.句中“road”,“broad”和“B”都无法译成汉语.如当英语语言形式本身充当内容时.不可译现象就可能出现.此外,还有与语言父字的形式特点有关的不可译现象。这类现象大多是利用语言文字的形式特点达到某种修辞效果。属于这类现象的有韵(尤其是头韵)、文字游戏(双关语)和某些实用意义等。汉语中那些依赖语言音形义结构的修辞手法(如双关、拆词、仿词等)几乎都是不可译的。如:好容易到年末,有一日,母亲告诉我,闰土来了,我便飞跑着去看.(鲁迅《故乡》) At last the end of the year came,and one day mother told me that Runtu had come,and I flew to see him.(杨宪益、戴乃迭合译) 句中“好容易”实指“好不容易”,表示难言的渴望之情,这一修辞有习用性.是不可译的。 第二种是,译文语言缺乏应有的表达形式.就是说,原文表达的思想对译文语言来说完全是新的。一个民族运用了新的词汇表达新产生的思想,而另一个民族由于地理的或社会的原因,没有产生这种新概念、新思想,当他们需要翻译这个新的词汇时.必然会遇到不可译的问题。比如,英语的“illoetionaryaet”是个新词,既有“言外之意”又有“言语目的”的意思,还带“非言语活动”的含义。汉语中一时还没有相应的词来表达它。文化差异导致的非对应也是在语际翻译上导致难译性和不可译性的主要原因。原语中的指称对象在译语中不存在,不常见,不被注意。如“松”和“鹤”在汉语里可比喻长寿。相比之下,英语中就没有相应的隐喻。对英语接受者来说,“松”和“鹤”并不能引起与汉语接受者相同的联想.又如美国但语中称学者(如大学教授)为“egghead”,这在汉语中也找不到相应的形式和涵义。同样,中国的知识分子曾一度被污蔑为“奥老九”,如果脱离了当时的社会和文化背景,是很难理解这一称呼的含义的.这几个例子说明,语言之间存在着一些形式和内容都颇为独特,无法相互取代的符号,这使语言和文化间,出现了一些难以逾越的沟壑,严重障碍了彼此的交流.这是产生不可译的历史文化原因。 总的说来,不可译的东西并不等于没有确译的词句。众所周知,翻译就是把某一种语言所表达的思想准确而完整地用另一种语言再现出来。那么,在翻译中不可准确地再现,就是不可译性。这就是说,确译与误译在于有没有准确、完整的再现,而不可译则在于可不可能达到准确、完整。 二、可译性 在各种语言中,共性是广泛存在的。语言之间的共性构成了可译性的基础。 l、可译性的理论依据 语言是思维的各种不同的工具和外壳,但是思维的基础是现实,思维是统一的,思维的规律是一样的,

认识美(美学论文)

认识美 中心思想:美,无处不在,而人具有主观能动性,只要灵感一现,就能发现它,也许很平常、很自然、很普遍的事物,但就其作为存在来讲,就是美的。审美的人性化表明美使人成为人,人自身的劳动、活动本身就产生了美。在此,不是人规定了美,而是美规定了人,是人与美的相互生成。而作为审美来讲,研究美必然会到达一定境地,这同时又凸显出美的境界的另外一面——真善美,真、善作为美的另外两种表现形式,其最终目的就是美。人生活于世界上,一直以来都与自然、社会打交道,而人与自然、社会的交往实践中,本身就产生了美。并且在相处中,也体现了自然之美、社会之美及人自身的美。 关键词:人的主观能动性审美解放真善美人与自然和社会 美的存在极其普遍。美存在于自然、社会及人类活动中,关键在于只要灵感显现就会发现美。而美学在学术上是作为感性学来讲的,其对象就是感性认识的完善,也即美。因此,美学必然关联于人的感性、感官和感觉。作为感性学来讲,美学是关于美的科学,它研究美、美感和艺术,关于美学的理解,还包括美的理论和艺术理论等。 关于美学,古希腊是美学产生的摇篮,而这一时期的美学思想及其问题,对于美学的发展具有极其广泛而深远的影响。古希腊对于美学的论述,主要是建立在哲学思考之上,代表人物有苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。每位先哲的观点,都对美学的发展起奠基性作用。前苏格拉底美学时期,美学可归结为宇宙论美学;而柏拉图把美的本质规定为理念,就是纯粹理念自身,是美的万物的根源,是万物的最高品质,他认为,真实的东西并不是具有真善美或者美的个别事物,而是真善美自身。他的理念高度理性化,并没有落于实际东西,从而形成抽象的形而上学。亚里士多德是古希腊哲学与美学思想的集大成者,他的著作《诗学》是诗意理性的科学,根据亚里士多德的观点,主要有两个方面:一,美产生于大小及秩序;二,美产生于一定尺度,不能不及,也不能过。他将美的行为归结为秩序、匀称、明确,因而,美是由形式而体现的。他的观点使人的思维得到拓展,所以画家在美上就有了一席之地。 美,从哲学上分析主要与三条道路:唯物主义、唯心主义和实践唯物主义。我认为,人的主观能动性体现唯心主义思想,即客观事物本身并不存在美,必须从主观角度出发才能发现美。由于人具有主观能动性,人的精神世界才得以独立,精神世界是由物质世界衍生出来的,由此,人的精神文化建立在物质世界条件之上,所以灿烂的人类文明是客观世界的反映,并且由人制造出来的。而“实践唯物主义表明了一方面人与自然的关系,另一方面建表明人与社会的关系。在改造自然和社会过程中,人创造了美。”1“必须承认,实践唯物主义道路突破了唯物主义和唯心主义的困境,唯美的本源找到了新的出路。但他们三者有一个共同之处:都试图在美之外给美找一个根源。这一根源成为了美的本质,但对于我们来说,真正的问题不在于指出美,而是美自身之后的某种本质,是显示出美作为美自身是如何生成出来的。”2 研究美学思想,必然牵扯到什么是人的问题。宽泛的讲,人就是动物,有血有肉、有欲望等;从严格讲,人却会思考,“人与动物根本界限在于理性,理性成为人的最高尺度,并成为人思考、言说和行动的准则。凭借理性,人规定自己并规定对象;将存在作为人与动物的界限,因为存在的人是活生生的人,不仅有血有肉,而且有生有死”3前者界限是古希腊到近代确立的界限,后者则是现代思想界限。 在人们日常生活中,美主要有七种用法:用于事物自身描述、美感、良好、完美、善良、艺术、审美而审美主要是以这七种方式展开的。审美应是非功利性的活动,审美本身唯一有 1《美学》,彭富春,武汉大学出版社,2005,第62页 2《哲学美学导论》,彭富春,人民出版社,2005,第49-50页 3《美学》,彭富春,武汉大学出版社,2005,第112页

(完整版)中西翻译理论整理汇总,推荐文档

翻译理论整理汇总 翻译腔(translationeses)是在译文中留有源语言特征等翻译痕迹的现象,严重的翻译腔使译文读起来不够通顺。出现翻译腔有时是很难免的。形成翻译腔有以下几个原因:1)英汉语言本身的不同,包括句型结构等,在翻译时如果不能做到自由转换就会有种不是地道目标语的感觉。2)英汉文化的不同,不同的文化背景下,单词或习语有时会出现偏差甚至零对等(zero-correspondence)。有时只讲词对词的反应就会出现翻译腔。3)译者自身水平。奈达的功能对等就要求译者注重译文对读者的影响,好的译文让读者感觉是母语的写作、实现功能的对等。Venuti主张同化和异化的结合,通过同化让读者获得相识的反应,通过异化使读者领略异国语言和文化。译者应该提高自己翻译水平,在翻译策略上实现功能对等,从而尽量避免翻译腔的出现。 1. 中国的翻译理论家 严复、茅盾、鲁迅、朱光潜、傅雷、钱钟书 1)严复 信、达、雅——faithfulness、expressiveness、elegance/gracefulness 2)茅盾 他也主张“直译”,反对“意译”,他认为汉语确实存在语言组织上欠严密的不足,有必要吸引印欧语系的句法形态。但是矛盾与鲁迅观点同中有异,他认为“直译”并不是“字对字”,一个不多,一个不少。因为中西文法结构截然不同,纯粹的“字对字”是不可能的。 3)鲁迅 鲁迅的“宁信而不顺”是“凡是翻译,必须兼顾两面,一当然是力求易解,一则保存着原作风姿”,这是鲁迅的基本思想。针对当年那种“牛头不对马嘴”的胡译、乱译以及所谓“与其信而不顺,不如顺而不信”的说法(梁秋实),提出了“宁信而不顺”这一原则,主张直译,以照顾输入新表现法和保持原作的风貌。他还认为,翻译一要“移情”、“益志”,译文要有“异国情调”,二要“输入新的表现法”,以改进中文的文法,在当时主要表现为改进白话文。必须强调的是,鲁迅其实是主张翻译要通顺,又要忠实的。只是二者不可兼得的情况下,“宁信而不顺”。 4)林语堂 他是在中国议学史上第一个最明确地将现代语言学和心理学作为翻译理论的“学理剖析”的基础的。了解翻译的三条标准:忠实、通顺和美。 5)朱光潜 他的翻译标准是:第一,不违背作者的意思;第二,要使读者在肯用心了解时能够了解。 6)傅雷的“神似说”(spirit alikeness) 傅雷对翻译有两个比喻,一是“以效果而言,翻译应该像临画一样,所求的不在形似而在神似”。二是就手法而言“以甲国文字传达乙国文字所包含的那些特点,必须像伯乐相马,要得其精而忘其粗,在其内而忘其外”。

翻译中不可译性的文化阐释

翻译中不可译性的文化阐释 翻译中不可译性的文化阐释 时间:2012-03-13 15:51来源:论文网点击:次[收藏到QQ书签] [摘要] 由于语言和文化的不同和差异,我们必须承认英译汉和汉译英之间确实存在不可译现象。但是我们不 能忽略语言之间的通性和文化之间的共性。我们有必要知道不可译和可译是共同存在的。我们可以用很多的补偿 的方法来使不可译转换成可译(在本文不做过多的说明)。随着经济的发展和社会的进步各个国家之间的障碍就越 来越小,这样整个世界变得越来越小,那么语言和文化的交流也会越来越密切,这样语言的障碍就会变得越来越小。 [关键词] 等值转换理论;翻译;不可译性 翻译的不可译性是,从本质来看,实际就是一种民族语言文化视野对另一种民族语言文化的认识能力的限定问题。诚然认识能力是相对的,变化的。不可译性随着民族语言文化视野的拓展,又将变成可译的。一、卡特福德的等值转换理论翻译的等值研究问题是20 世纪语言学派研究的中心问题。那么等值的定义是“在各自的语言中,有两个相同或者几乎相同的语篇功能的翻译单位,通过译者的翻译活动所形成的统一关系”。[1]卡特福德认为,翻译就等值来看,是将一种语言的文本转化成等值的另一种语言的文本材料。“翻译实践的中心问题在于寻去等值成分,翻译理论的中心任务在于界定等值的本质和条件”(defining the nature and condition oftranslation equivalence)[2]也就是说,确立语言之间的等值关系是翻译的本质和基础。这种等值应该建立在动态,而非静态的双语转换机制上。实际上,翻译也就是在译语语境中,寻找最大可能与原语语境重叠的等值成分。但有时会出现等值为零的对应,如The Sun Also Rise. 译成汉语是《太阳照常升起》,英语定冠词的汉语对应为零。“形式对应”是指任何译语范畴如单位、类别、结构成分等等,在译语中尽可能占有与原语范畴在原语中同样的地位。所谓范畴就是语法中的词性以及数、格、体、人称、时态、语态、情态等的各种变化。卡特福德还提出了语言的不可译性和文化不可译性观点。语言不可译性来自两个方面一是原语中两个或两个以上的语法单位或单词,共用了一个语言形式;或者目的语种没有原语中能替换的词汇和语法,只有调整词序和句子结构作为补偿。二是原语单位一词多义,而译入语没有相应的一词多义。文化不可译性产生的原因是,原语文本功能相关的语境特征在译语文化中却不存在。[3]等值翻译的两个限度是:其一,媒介之间的翻译是不可能的,及不能把一个文本的口头翻译成书面形式,反之亦然。其二,无论是 媒介层次(音位学或字符学)之间,还是语法和词汇层之间的翻译都是不可能的,语音与语法,词汇和字形是不能互换的。他提出的等值意义在于,从某

如何应对翻译中的可译性与不可译性

如何应对翻译中的可译性与不可译性 发表时间:2009-09-23T14:56:09.263Z 来源:《文科爱好者》教育教学版09年第3期供稿作者:张连亮 [导读] 翻译是两种语言的互相转换,它对传播一个民族的文化起到重要作用 (焦作大学外语系河南焦作 454003) 【摘要】翻译是两种语言的互相转换,它对传播一个民族的文化起到重要作用。但是,可译性只是相对的,而不可译性却是绝对的。翻译的过程中不可避免的会引起源语信息的流失。我们不能把翻译的功能看得过高,同时也要不断加强文字能力去努力呈现原文的风貌. 【关键词】翻译;可译性;不可译性 【中图分类号】 H 315.9 【文献标识码】 C 【文章编号】 1671-1270(2009)3-0004-02 一、翻译中的可译性 翻译中的“可读性”是针对译文而言的,而“可译性”是针对原文而言的。“可译性”是“可读性”的存在的前提。如果翻译能够进行的话,那么源语(source language)与目的语(target language)之间至少是存在着一定的可译性的。应该说,这一定的“可译性”在大部分时候是存在的,因为人类表达概念和思维时存在着广泛的同一性。比如说近义与反义的概念。高(high)的反义是低(low),安静(quiet)的近义是沉默(silent)····例子不胜枚举。正是因为在内涵、情景、逻辑三个范畴间的同一性,任何两种不同的语言之间才具有了翻译的可能。如果说英国人没有把“high”与“low”看成是一对反义词的话,那么英语里的“低”或“高”就应该是另有其词,否则英汉之间就不存在可译性了。因为这样英语就违背了以上三个范畴之间同一性。不管这两种语言的语言符号有多么的不一样,两者之间至少在这一点上是一致的。应该说,这与乔姆斯基的普遍语法(Universal Grammar)有类似之处。普遍语法的一个主要的涵义是第一语言与第二语言之间有很多的共性,尽管两者也有很多的不同之处。正是因为这种共性的存在,使得学习者在学习第二语言之前头脑中就有了所有语言共同的本质的东西,而这些东西是不需要去学的,是天生的。他的学习重点应该是在参数(parameter)即两种语言在语法上的不一致之处。 二、翻译中的不可译性但是,任何两种语言之间的可译性是相对的,不是绝对的。因为,这两种语言在结构、语法、词汇、发展状况、文化背景乃至所暗含的心理因素、民族情感等方面有着太多的不同之处。这就使得可译性是一个相对的东西。即使是反复雕琢出来的佳作,它也不可免的在语言的转换过程中流失了很多的东西。如果说“He is a student”这句话算得上是百分之百的可译的话,那么这种情况在英语与汉语两种语言的转换之间又有多少呢?下面,我们从几个小的例子来看一看这两者之间的不可译性的一些主要表现。 (一)词汇的不可译性 英语是以字母为载体的符号系统,而汉语是以汉字为载体的。两种不同的系统之间有很多的地方是不能够——对应的。比如说,英语里的助动词是非常丰富,这一点是汉语所没有的。那么在英汉翻译当中,有时英语中的几个不同的单词翻译成汉语都可能是一个意思。“is, am, are, were, was”这几上词都可以译成“是”,但他们却有不同的用法,用于不同的时态与人称。这个时候我们往往没有办法通过汉语来传递出英文单词之间内涵的微妙差异。同样,英汉的称呼很多时候不可译。英语中的uncle 在汉语中的等值成分有“叔父”、“伯父”、“舅父”、“姨父”及对一般长辈的尊称,若无特定的语境,uncle是不可译的。 (二)情态、语气的不可译性 英语的情态变化也较汉语复杂,这样就为表达意思的微妙差异提供了可能。而汉语译文相对来说就不能很好的体现这种差异。试比较下面两句话。 a) We should not tell falsehoods. b) We ought not to tell falsehoods. Should 与ought to在这两句话中都可以翻译成“应该”,然而前者强调的是说话人在主观上觉得对方应做某事,后者突出的是客观上的要求。如果我们仅仅看汉语翻译的话,是不能够体会出这种差异的。同样,英语里的语气也有丰富的变化。一个明显的例子就是英语虚拟语气的变化。它的语气强弱或者时态的不同,我们都很难通过译文看得出来。 (三)修辞的不可译性 在I Swear这首歌里,有这么一句歌词:As the time turns the page, my love won’t age。这里用到了英文的押尾韵和修辞方法。而我们在翻译时,可能也最多只能传递出意思,而无法去兼顾尾韵。再比如,在万圣节(Halloween)里有“treat or trick”这一说法。这里面有两个谐音词。而谐音、押韵不管在什么语言当中出现,一般来说都是不可译的。我们只好将其散文化(prosaim)。毕竟这涉及到了两种不同的符号系统。同样,一些有汉语特色的修辞方式也很难译成英语。这在汉语的歇后语中可见一斑。比如说“小葱拌豆腐——清(青)二白”,“孔夫子搬家——尽是输(书)”。这都是汉语所独有的,若想翻译成英语,我们最多也只能是把意思传达到就不错了。一个不懂汉语的人是不会知道其中的味道的。而汉语中的双关、回文、拆字、对偶、顶真等待修辞手法以及诗歌、词等都天然的是属于汉语的独有的,这些东西一旦离开了它的载体,那我们就无从谈起它们的独有的内在魅力了。 三、如何面对不可译性 既然英汉是两种不同的语言,那么不可译性则是不可避免的。翻译不是万能的,它仅仅只是一种信息传递的介质而已。那么,我们该怎么样去面对不可译性呢? 我们以中国的古诗为例。柳宗元的《江雪》中写道“千山鸟飞绝,万径人踪灭”。它在语音、词汇、句子和篇章等方面所体现的言内意义都是汉语所特有的。当翻译遭遇“民族特色”时,做好译文是一件相当麻烦的事。但是许渊冲将之译成“From hill to hill no bird in flight, From path to path no man in sight”。在原文中,“绝”和“灭”押韵,在译文中,flight 和sight押韵,再现了词语在语音方面的关系。同时,译文中的两句话在结构上也是完全对应的,可以说已经基本上还原了原文意境。译者能够做到这一步已经相当的不容易了。同样,翻译汉语里的歇后语时,对于大多数喻义歇后语,由于比喻部分生动形象,喻义部分逻辑推理合乎情理,通常采用直译法,既传达源语的内容,又维持源语的形象。然而,一旦涉及到了双关或谐音,那就难翻译了。“拿锄头刨黄连——挖苦”有人把他翻成“To dig Coptis with a hoe——dig”。我们知道,汉语里的“挖苦”有两层意思,同样,dig既表示挖苦,同时在口语里也可指挖苦。 总之,翻译是一门非常深奥的学问,一篇好的译文十分考验译者的文字功力。一方面,一种广泛使用的语言是另一种语言所不能替代的。很多属于本民族、本语言的特征是不能完全通过翻译去传递给说不同语言的人。另一方面,我们要不断提高对文字的把握能力,加强

关于设计美学的论文

关于设计美学的论文 美学在室内设计中的运用摘要:室内设计是建筑设计的继续和 深化,是完善空间、传播文化、创造美的艺术,是运用现代工艺、技术将美学理念、文化内涵和功能因素融入人性化室内空间环境的艺术。完美的室内设计产生于高度的现代文明,成功的室内设计同时创造着先进的文化。当代室内设计不仅需要满足人们的生理、心理等要求,从环境整体的高度综合地处理人与环境、人际交往、文化内涵、实用功能等多项关系,而且需要注重表达审美情感、体现审美意义和价值。因此,美学理论为当代室内设计提供了指导性的作用。关键词:美 学室内设计秩序和谐整体环境 如今人们已日益明晰地认识到被装修空间的布局、质感、色彩; 家具的布置;设备的安装;通信等网络的建设不再是简单的组合、时尚的反映,而应提升到人性化和个性化的层面去实现文化、科技、环保和效率的有机结合。现代室内设计需要满足人们的生理、心理等要求,需要综合地处理人与环境、人际交往等多项关系,需要在为人服务的前提下,综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等种种要求。现代美学理论在当代室内设计中发挥着指导性的作用。创造满足人们物质和精神生活需要的室内环境,是室内设计的目的,即以人为本,为人的生产生活活动创造美好的室内环境。 一、室内设计中的美学要素

就本质而言,室内设计是将多种视觉的物质元素组合构成具有三维空间形态特征的造物活动,属造型艺术的范畴,然而与其它纯粹欣赏艺术形式不同的是,室内设计同时具有着实用的动能属性。从形态学的角度看,室内设计中的美学要素及内容任务主要分为一下几个方面: 1、空间要素: 空间合理化并给人们以美的感受是设计的基本任务,因此,设计者不能拘泥于过去形成的空间形象,要勇于探索发现时代技术与审美特点赋于空间的新形象。 2、美学色彩要素: 室内色彩除对视觉环境产生影响外,还直接影响人们的情绪、心理。科学的运用色彩有利于工作,有助于健康,应做到色彩处理得当,既能符合功能要求又能取得美的效果。室内色彩设计除了必须遵守一般的色彩规律外,还应随着时代审美观的变化而有所不同。 3、美学装饰要素

中西翻译理论的比较陈敏达

中西翻译理论地比较 翻译是人类不同群体间借以相互交流、沟通地工具, 是人类社会所拥有地共同活动, 因而必定具有许多共同地属性.纵观中西方两千余年来地翻译历史, 我们有趣地发现, 虽然两地相隔遥远、民族迥然有异, 语言文化也分属于截然不同地表音体系和表意体系, 翻译实践和翻译理论地发展轨迹却有着诸多惊人地相似之处.其最显著地特点是: 虽然实践并不以理论地存在为先决条件, 但其发展却离不开理论地促进和提升, 其最初形态从一开始就已具有了一定地指导原则, 尽管译者当时对这些原则未必会有明晰地意识. 一、中西翻译理论 中国传统译论地一个共同特点是它们具有较大地模糊性, 严复地“信达雅”说、傅雷地“神似”说、钱钟书地“化境”说、许渊冲地“三美”说等皆是如此.拿“信达雅”来说, 译者翻译到什么程度才叫“信”, 叫“达”, 叫“雅”严复先生并没有给我们一个明确地界定.译界由此引起地近百年论争也就不足为奇.以“雅”为例, 有人说它是“古雅”、“高雅”之意;有人说它指“风格”、“文风”;有人说“雅”指“修辞效果”有人说“雅”是指“美学价值”.另外,“神似”、“化境”两个语词本身就具有飘忽不定地模糊特征. “三美”也不例外: 由于艺术中地“美”是一种主观体验, 人们审美心理地差异使得“意美”等标准难以明确界定.相比之下, 西译论则有较大地明晰性.我们知道,西译论地核心概念“等值”原是数学和形式逻辑领域里地专业术语, 这个概念地引入本身就标志着西译论地明晰姿态.为了明确翻译研究中地“等值”概念, 卡特福德根据韩礼德系统语法中地层次、等级和范畴等概念作了详尽地论述; 而奈达在自己地理论中开宗明义地指出“形式对等”与“动态对等”(后改为“功能对等”) 地区别;克里斯托又将形式等值归纳为六个层次: ) 语音等值;)音位等值;) 形态等值;) 词汇等值;) 句法等值; ) 语义等值.西译论讲究分门别类地精确特点由此可见一斑. 二、中西翻译理论地相似性 对中西翻译理论地历史发展加以剖析, 人们很容易就会发现, 两者竟具有共同地演进模式, 也即: 两者都是从最初地对于翻译过程中所出现问题地附带式

论诗歌翻译的可译性与不可译性_饶卫民.pdf

第14卷第6期 安顺学院学报 Vol.14 No.6 2012年12月 JOURNALOFANSHUNUNIVERSITY Dec.2012 论诗歌翻译的可译性与不可译性 饶卫民 (福建信息职业技术学院,福建 福州350003) 摘 要:文章通过分析诗歌翻译的可译性与不可译性,探讨了诗歌可译与不可译的关系,指 出在二者具有相对性的前提下,译者应不断丰富诗歌翻译的方法和策略,降低不可译性,更 好地进行诗歌翻译。 关键词:诗歌翻译;可译性;不可译性; 中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1673-9507 (2012) 06-0027-03 诗歌翻译是常见的文学翻译类别之一,诗歌翻 译的 可译性与不可译性也一直是译界讨论的热点话 题。有鉴于此,本文拟从剖析诗歌翻译的可译性因 素与不可译性因素入手,对诗歌翻译的可译性与不 可译性进行探讨,分析二者之间的关系,以期为诗 歌翻译提供适当的策略和支持。 1、诗歌翻译的可译性 翻译理论认为诗歌作品可以翻译,具有可译性 的 原因主要有:人类不同民族的生活和文化等各个 方面都存在着共通之处,于是不同民族的语言和文 化交流具备了可能性,这种可能性就成为了可译性 的基础。诗歌是人们托物言志、抒发情感、高度凝 练的文学作品形式,人类思想的共通性决定了诗歌 中的思想感情是可以通过不同语言的交流来引起共 鸣的。因此,诗歌翻译中思想、情感内容是可以传 递的,具有可译性。 一般文本的翻译,不仅要译出字面的意义,还 要译出字里行间隐含的文化内涵或具有民族文化特 色的内容。诗歌翻译更具有难度的是,在传递原文 意义的同时,还要兼顾形式之美。 形式不仅包括拼写形式,大小写、书面的排列 方式,有时还是信息的载体,形式本身也是诗歌的 内容之一。形、神、韵兼具的翻译对译者的知识素 养和语言运用能力有很高的要求,实际翻译出的作 品也和译者的综合素质有很大的关系。对于同一首 诗歌来说,不同的译者给出的译文不同,下面以拜 伦的 《哀希腊》中的一节译诗为例: “ The isles of Greece,the isles of Greece ! 收稿日期: 2012-06-18 When burning Sappho loved and sung, Where grew the arts of war and peace, Where Delos rose, and Phoebus sprung! Eternal summer gilds them yet, But all, except their sun, is set. 梁启超的译文是: “哎!希腊啊!希腊啊…… 你本是和平时代的爱娇, 你本是战争时代的天骄。 撒芷波歌声高,女诗人热情好。 更有那德罗士、菲波士 (两神名)荣光 常照。 此地是艺术旧垒,技术中潮。 即今在否?算除却太阳光线, 万般没了。 马君武的译文是: “希腊岛,希腊岛, 诗人沙孚安在哉?爱国之诗传最早。 战争平和万千术,其术皆自希腊出。 德娄飞布两英雄,渊源皆是希腊族。 吁嗟乎!漫说年年夏日长,万般消歇剩 斜阳。 胡适的译文是: “嗟汝希腊之群岛兮, 实文教武术之所肇始。 诗媛沙浮尝咏歌于斯兮, 亦羲和、素娥之故里。 今惟长夏之骄阳兮, 作者简介:饶卫民 (1969~),女,福建建瓯人,福建信息职业技术学院讲师。研究方向:英语教学与英语翻译。 ·27·

暴力美学论文1

论《杀死比尔》电影中的暴力美学 [内容摘要] 暴力美学现在是电影中非常流行的词语。本文从暴力美学的概念、暴力美学在影片中的应用、暴力美学的作用及其影响来对以《杀死比尔》为例分析了暴力美学在昆汀电影中的表现形式,并进一步总结出昆汀电影中暴力美学的独具特点。 [关键词] 暴力;美学;艺术;影响;美感 [引言] 在当今的电影节目中血腥场面、暴力场面越来越刺激人们的感官系统。暴力作为一种视觉上的行为。似乎在人类的视觉媒体一电影上得以淋漓尽致的表现。因此。电影中暴力美学也就应运而生.“暴力”与“美学”两个看似牛马不相及的概念,其中内在却存在着很深刻的联系.成为现在电影中非常流行的词语。 [正文] 一、解读暴力美学 所谓电影美学,就是美学原理在电视、电影领域的运用,暴力美学是电影中的语言。在向观众表现暴力的基础上运用美学的原理以及导演的美学修养。加之美学的因素,把暴力美化,使观众在视觉上可以接受导演们所表现出来的暴力感。暴力美学是个广义的概念,并非严格的美学概念,具有电影史意义的叙述风格形态,主要展示攻击性力量。展示夸张的、非常规性的暴力行为。电影中的暴力美学把暴力或血腥的东西变成纯粹的形式感,大致可分为两种不同形态:一是暴力在经过形式化、社会化的改造后。其攻击性得以软化。暴力变得容易被接受,比如子弹、血腥的场景经过特技等手段处理后。其侵害性被大大减少。在一些电影中,实施暴力的人代表正义,却蒙受冤屈。这种人物关系的设置也软化了暴力行为的侵略性。二是比较直接地展现暴力过程以及血腥效果.渲染暴力的感官刺激性,展现给观众赤裸的暴力镜头。以上的两种暴力在影片中表现的审美价值不同,社会效果也不一样。人有不同的审美需求.因此电影中的暴力美学的表现也是大不相同的。暴力是人的力量的一种表现形态,但人的力量不都是暴力,暴力以外存在更具有审美价值的其他形式的力量。表现和描述,其实影片中暴力的美化。是对美的另外的一种理解。另外的一种对美的诠释,是人们心中的一种暴力的期待。是本能的一种想象性的满足。 暴力美学作为一种电影艺术的风格和表现手法,是实实在在的存在。它是以美学的方式,诗意的画面,甚至幻想中的镜头来表现人性暴力面和暴力行为。观赏者本身往往惊叹于艺术化的表现形式,无法对内容产生任何的不适。 受“暴力美学”的影响,近年来出品的武侠电影和电视剧对暴力(武打动作)的处理也出现了舞蹈化、诗化、表演化的倾向,人们在观看武侠影视剧的时候,仿佛是在欣赏一场别开生面的武舞表演,血腥、凶残的暴力场面有时反倒呈现出一种视觉的美感,进而消解了暴力的残酷性。 二、《杀死比比尔》的暴力美学表现 乌玛-瑟曼在片中饰演一名叫“新娘”的女杀手,曾经是致命毒蛇暗杀组织的成员。她

翻译中不可译性的文化阐释

翻译中不可译性的文化阐释

如单位、类别、结构成分等等,在译语中尽可能占有与原语范畴在原语中同样的地位。所谓范畴就是语法中的词性以及数、格、体、人称、时态、语态、情态等的各种变化。卡特福德还提出了语言的不可译性和文化不可译性观点。语言不可译性来自两个方面一是原语中两个或两个以上的语法单位或单词,共用了一个语言形式;或者目的语种没有原语中能替换的词汇和语法,只有调整词序和句子结构作为补偿。二是原语单位一词多义,而译入语没有相应的一词多义。文化不可译性产生的原因是,原语文本功能相关的语境特征在译语文化中却不存在。[3]等值翻译的两个限度是:其一,媒介之间的翻译是不可能的,及不能把一个文本的口头翻译成书面形式,反之亦然。其二,无论是 媒介层次(音位学或字符学)之间,还是语法和词汇层之间的翻译都是不可能的,语音与语法,词汇和字形是不能互换的。他提出的等值意义在于,从某一侧面反映翻译的本质在于等值关系的确立,对翻译学的双语转换机制的建立有借鉴作用。二、语言层面上的不可译性语言层面上的不可译性大致可以分为语音层面上的不可译性、字形层面上的不可译性、修辞层面上的不可译性三种。语音层面上的不可译性是指每种语言都有其特有的音位结构,这种特点不可能被其他语言所代替。英语和汉语有太多的不同,在语音方面无论是英语还是汉语很难在另一种语言上面找到与之相对应的语音。将汉语译成英文时,汉字的语音无法保留,因此原语语音上的特点无法在译语上面体现出来。另一个由于汉语语音特点导致不可译性的现象就是古典小说的翻译。在古典小说的章节中有很多谐音部分,这些谐音部分虽说有游戏的成分,但是谐音在古典小说中却有着很重要的作用,有的时候可能涉及到整部作品的主旨或是思想。汉语中有很多谐音现象,如“他是典型的气管炎(妻管严)!”在翻译的过程中如果直接翻译成“tracheitis”并不能达意,但如果意译也翻译不出谐音的成分,就失去了语音的效果。字形层面上的不可译性(Untranslatabilityin CharacterStructure)汉语是由有意义的字符组成的,而英语是由没有意义的字母组成。汉语翻译成英文时,等于将汉语转成拼音汉字。因此,由汉语字形构成的语言现象,在拼音汉字中也表达不出来。《三国演义》第一百零四回写魏延夜作一梦,梦见头上忽生二角,醒来甚是疑异。次日行军司马赵直至,延请入内问曰“:久知足下深明《易》理。吾夜梦头生二角,不知主何吉凶? 烦足下为我决之。赵直想了半晌,答曰“:此大吉之兆:麒麟头上有角,苍龙头上有角,乃变化飞腾之象也。”其实赵直心中知道“:角之字形,乃‘刀’下‘用’也。今头上用刀,其凶甚矣 [摘要] 由于语言和文化的不同和差异,我们必须承认英译汉和汉译英之间确实存在不可译现象。但是我们不 能忽略语言之间的通性和文化之间的共性。我们有必要知道不可译和可译是共同存在

审美心理研究论文

浅析中国山水画与西方风景画的审美差异 摘要:不管是在东方古老璀璨的历史和文化中,还是在古希腊及罗马的巨大艺术成就中,山水画与风景画这两种艺术的审美价值都是人类发展的宝贵遗产。这两种表现相同的对象却采用不同的表现手法的艺术形式在世界艺术宝库中占有极其重要的地位。 关键字:风景画、山水画、审美比较 西方风景画与中国山水画是在两个不同民族、两种不同文化意识、两种不同审美理念的造就下而形成的两种不同风格、不同视觉感受的画种,但其表现对象则都是自然景观。两者无论是在绘画的审美观念上,还是人们的审美习惯上,都不尽相同。西方风景画着重于对自然景观的再现,通过特定技法摹仿自然、还原自然,在视觉上给人一种真实感。中国山水画则追求自然景观在创作者内心的感受,山水之美流于内心的精神世界,是一种人格化的自然,而西方的风景画则可称为自然的人化。本文将从中西方写意与写实这一绘画特点来论述、比较西方风景画与中国山水画在审美上的差异性。 一西方绘画的自然再现——写实美 众所周知, 西方绘画最大的特点是写实, 与中国绘画的写意性形成了两门 不同观念的绘画体系,彼此之间都有各自发展的方向和特定的审美群体。西方的绘画艺术, 主要是受古希腊和古罗马审美思想的影响, 追求艺术上的理性精神, 重视视觉上的真实感。也因受基督教的影响,认为神圣的价值在人和世界之外存在,需要去看,去听。希腊哲学家希庇阿斯就认为,“美就是由视觉、听觉产生的快感”。①因此艺术家们在古希腊文化和基督教的影响下形成一种以希腊与基督教精神为依据的美学思想。而根据基督教义的理解,艺术家对外在美的准确、完美的体现,则是想完成对上帝的靠拢,是对上帝的一种贡献。如诗人但丁所言:“……你的艺术,距上帝只差一个等级”②,上帝在他们眼里是世界及美的创造者,如此追溯一番就不难理解西方艺术的写实性。这些美学思想体现在西方不同文化领域。当然,也是西方风景画的起源和发展的美学基础。这就使得西方的早 ①王宏建袁宝林主编:《美术概论》,高等教育出版社,1994年 ②王宏建袁宝林主编:《美术概论》,高等教育出版社,1994年

(完整版)中西翻译理论的比较--陈敏达

中西翻译理论的比较 翻译是人类不同群体间借以相互交流、沟通的工具, 是人类社会所拥有的共同活动, 因而必定具有许多共同的属性。纵观中西方两千余年来的翻译历史, 我 们有趣地发现, 虽然两地相隔遥远、民族迥然有异, 语言文化也分属于截然不同 的表音体系和表意体系, 翻译实践和翻译理论的发展轨迹却有着诸多惊人的相似 之处。其最显著的特点是: 虽然实践并不以理论的存在为先决条件, 但其发展却 离不开理论的促进和提升, 其最初形态从一开始就已具有了一定的指导原则, 尽 管译者当时对这些原则未必会有明晰的意识。 一、中西翻译理论中国传统译论的一个共同特点是它们具有较大的模糊性, 严复的“信达雅” 说、傅雷的“神似”说、钱钟书的“化境”说、许渊冲的“三美”说等皆是如此。拿“信达雅”来说, 译者翻译到什么程度才叫“信” , 叫“达” , 叫“雅”严复先生并没有给我们一个明确的界定。译界由此引起的近百年论争也就不足为奇。以“雅”为例, 有人说它是“古雅”、“高雅”之意; 有人说它指“风格”、“文风”;有人说“雅”指“修辞效果”有人说“雅”是指“美学价值” 。另外,“神似”、“化境”两个语词本身就具有飘忽不定的模糊特征。 “三美”也不例外: 由于艺术中的“美”是一种主观体验, 人们审美心理的差异使得“意美”等标准难以明确界定。相比之下, 西译论则有较大的明晰性。 我们知道, 西译论的核心概念“等值”原是数学和形式逻辑领域里的专业术语, 这个概念的引入本身就标志着西译论的明晰姿态。为了明确翻译研究中的“等值” 概念, 卡特福德根据韩礼德系统语法中的层次、等级和范畴等概念作了详尽的论述; 而奈达在自己的理论中开宗明义地指出“形式对等”与“动态对等” (后改为“功能对等” ) 的区别;克里斯托又将形式等值归纳为六个层次: 1) 语音等值;2)音位等值;3) 形态等值;4) 词汇等值;5) 句法等值;6) 语义等值。西译论讲究分门别类的精确特点由此可见一斑。 二、中西翻译理论的相似性 对中西翻译理论的历史发展加以剖析, 人们很容易就会发现, 两者竟具有共同的演进模式, 也即: 两者都是从最初的对于翻译过程中所出现问题的附带式即

审美艺术学论文

贵州师范大学 作业(论文)题目:论中国人物画线描形式美感中的抽象美课程名称:审美艺术学 任课教师姓名:吴海 研究生姓名:周翠梅 学号:4200911300488 年级:09级研究生 专业:艺术学 学院(部、所):美术学院 任课教师评分:

2009年12月24日 论中国人物画线描形式美感中的抽象美 文章摘要: 以线造型作为中国古代画家刻画物象最有力的绘画语言,显著的体现了我们民族独特的审美特征。线在传统绘画中,不仅有“应物象形”及抒情达意的功能,而且优美的线条本身就是一种独立的艺术形式,具有很强的形式美感。比较各时期人物画线描的不同形态,可以看出基于中国传统哲学思想的影响,中国绘画正逐渐走向不拘拟于形似以追求笔墨趣味、“以形写神”为旨的审美体系。这种审美情趣促成了绘画中线的运用的抽象性。线开始从单纯表现形象中走出来,其自身的审美价值,在笔墨形式中显现出来。 关键词: 人物画线描形式美感抽象美感以形写神笔墨情趣中国绘画 Abstract: The line shape of ancient Chinese artists portray as the most powerful physical image of the painting language, notably reflects the unique aesthetic characteristics of our nation. Line art tradition, not only "should be pictographic objects" and the lyrical inability to express functional, but beautiful lines is in itself an independent art form, has a strong form of beauty. Compare the different forms during the portrait line drawing, one can see the traditional Chinese philosophy based on the impact of Chinese painting is gradually toward informality in the shape of the pursuit of ink to be fun, "to form writing God" as the precepts of h umanity aesthetic system. This contributed to the aesthetic taste of the abstract painting of the use of the center line. Line-image starting from simply coming out of their own aesthetic values, in the ink forms appear. Key word: Portrait line drawing Form esthetic sense Abstract esthetic sense Writes the god by the shape Words appeal Chinese drawing 纵观中国画的历史,从技法的角度来看,中国画,首先是线的艺术。不是体面的艺术,色彩的艺术。欣赏笔墨趣味,也就是欣赏线条美的一种发展,其欣赏的核心还是古法用笔,这也是中国绘画的特殊趣味。而中国的人物线描形式从古至今都带着一种抽象美的意味。 一、中国人物画线描形式的演进 线描在我国有着悠久的历史和优良传统,早在原始社会的彩陶和商周的青铜器上,就出现了用线来表现人物和动植物的纹样,其线条质朴而流畅。中国人物画独立成型是在战国时期。从湖南长沙出土的楚墓帛画可见一斑:《人物龙凤图》与《人物驭龙土》,主要以单线勾摘设色平涂,兼施渲染。出士于长沙东郊子弹