高中地理第二单元走可持续发展之路单元小结教案(含解析)鲁教版必修3

高中地理第二单元走可持续发展之路单元小结教案(含解析)

鲁

教版必修

3

第二单元 走可持续发展之路

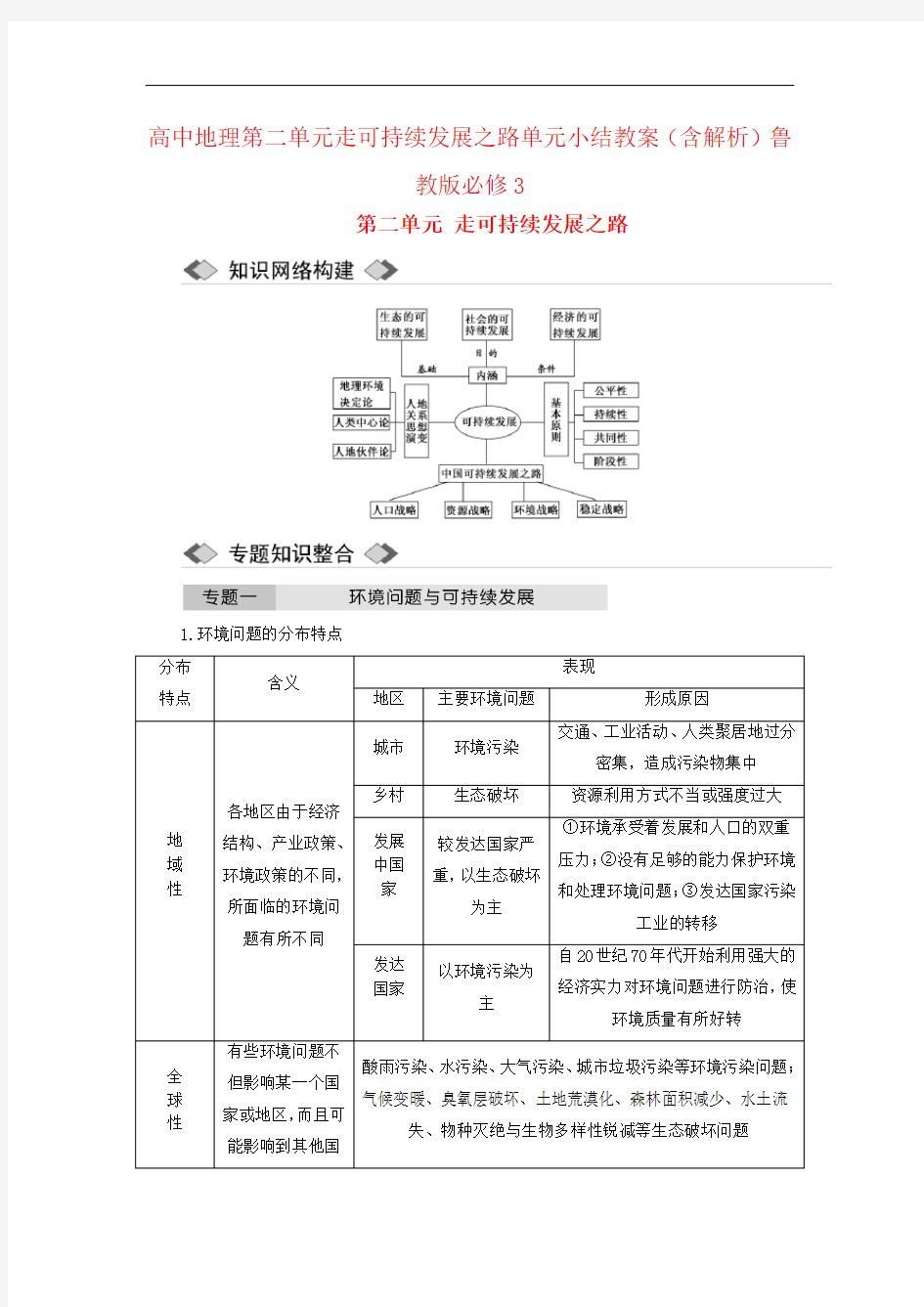

1.环境问题的分布特点 分布 特点

含义

表现

地区 主要环境问题 形成原因

地

域 性

各地区由于经济

结构、产业政策、环境政策的不同,所面临的环境问题有所不同

城市 环境污染 交通、工业活动、人类聚居地过分

密集,造成污染物集中 乡村 生态破坏 资源利用方式不当或强度过大 发展 中国 家 较发达国家严重,以生态破坏

为主

①环境承受着发展和人口的双重压力;②没有足够的能力保护环境和处理环境问题;③发达国家污染

工业的转移

发达 国家

以环境污染为

主

自20世纪70年代开始利用强大的经济实力对环境问题进行防治,使

环境质量有所好转

全 球 性

有些环境问题不

但影响某一个国家或地区,而且可能影响到其他国

酸雨污染、水污染、大气污染、城市垃圾污染等环境污染问题;气候变暖、臭氧层破坏、土地荒漠化、森林面积减少、水土流

失、物种灭绝与生物多样性锐减等生态破坏问题

家甚至全球

(1)东北地区:大气污染、水污染、水资源短缺、土壤退化、森林面积减少、湿地和沼泽减少、部分地区的土地荒漠化严重等。

(2)华北平原:大气污染、固体废弃物污染、水资源短缺、水污染、水土流失、土壤退化、沙尘暴、土壤次生盐渍化等。

(3)黄土高原:大气污染、水污染、土地荒漠化、沙尘暴、水土流失等。

(4)西北地区:土地荒漠化、沙尘暴、土地盐碱化等。

(5)柴达木盆地:土壤次生盐渍化等。

(6)东南丘陵:酸雨、大气污染、森林减少、水土流失等。

(7)西南地区:大气污染、臭氧层破坏、森林面积减少、生物多样性减少、水土流失导致石漠化问题等。

[对点演练]

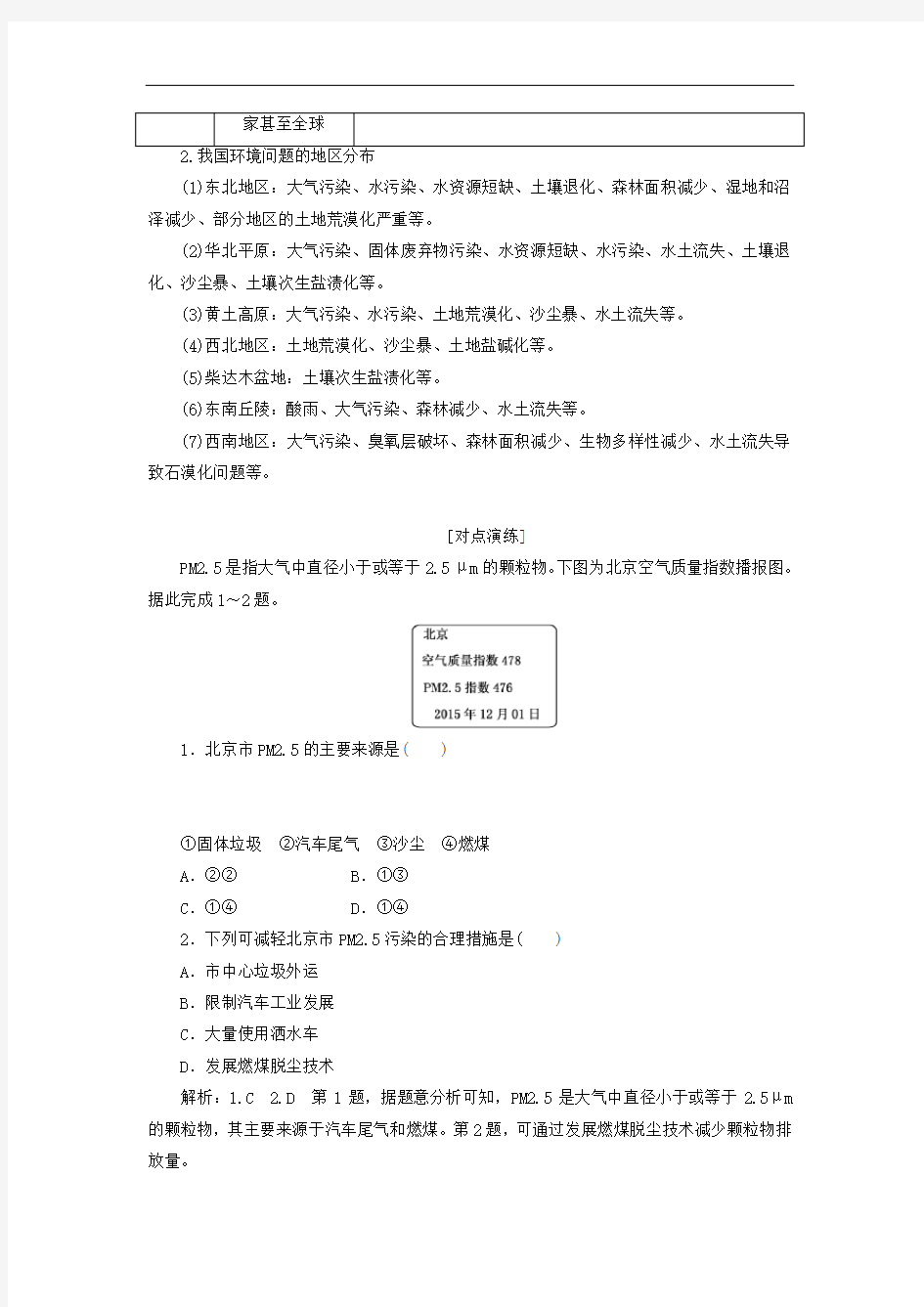

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 μm的颗粒物。下图为北京空气质量指数播报图。据此完成1~2题。

1.北京市PM2.5的主要来源是( )

①固体垃圾②汽车尾气③沙尘④燃煤

A.②② B.①③

C.①④ D.①④

2.下列可减轻北京市PM2.5污染的合理措施是( )

A.市中心垃圾外运

B.限制汽车工业发展

C.大量使用洒水车

D.发展燃煤脱尘技术

解析:1.C 2.D 第1题,据题意分析可知,PM2.5是大气中直径小于或等于2.5μm 的颗粒物,其主要来源于汽车尾气和燃煤。第2题,可通过发展燃煤脱尘技术减少颗粒物排放量。

3.下图是亚、欧、非地区环境问题分布略图。读图回答下列问题。

(1)写出图中序号代表的环境问题。

(2)图中反映的欧洲与非洲环境问题表现的突出差异是什么?这种差异形成的原因是什么?

(3)图中②所示环境问题的污染源是什么?在我国,这类环境问题主要出现在________地区。

(4)对环境问题的治理,发达国家应承担更多的责任和义务,但有的同学认为,图中③所示的环境问题不适用该原则。对此,阐明你的观点并说明理由。

解析:第(1)题,根据环境问题的分布地区及各分布地区的地理特征可判断环境问题的类型。第(2)题,欧洲主要为环境污染,非洲则主要是生态破坏,这主要与两个区域的生产活动相关。第(3)题,酸雨是大量燃烧化石燃料产生的酸性气体与大气中水汽结合形成的。因此污染源主要来自工业生产、汽车尾气、家庭生活排放的废气。在我国南方有色金属冶炼地区较为突出。第(4)题,雨林地区的木材主要销往发达国家。

答案:(1)①—荒漠化问题、②—酸雨问题、③—原始森林破坏问题、④—水土流失问题、⑤—海域污染问题。

(2)差异:欧洲环境污染严重(大气污染严重),非洲生态破坏严重(生态问题严重)。原因:欧洲经济发达,工业化水平高,非洲经济落后,工业化水平低。

(3)工业废气、汽车尾气、家庭炉灶废气。南方

(4)仍适用该原则。理由:该地森林破坏的原因主要是采伐、出口木材,而木材主要出口到发达国家,因此该环境问题是由发达国家消耗木材资源所导致的。

1.区域调查的方法

区域调查的方法包括野外实地考察、调查访问、问卷调查等,具体比较如下表:

依据调查内容,小区域调查可分为综合性调查和专题性调查两类,具体内容如下表:

1.2010年“长江源综合考察团”对长江源进行了第三次全面考察。科考活动往往分为

两组:一组以登山为主,将登上各拉丹冬主峰(海拔6 140 m);一组以科考为主,沿途对格尔木—沱沱河—尕尔曲—各拉丹冬附近进行长江源近代冰川变化、草场退化及其原因、长江源主要环境灾害、长江源地貌与自然环境变化以及牧民的生存状况进行调查。据此回答下列问题。

(1)长江源头位于________省__________山的南坡,以______________补给为主。

(2)本次区域调查的主要目的是_________________________________________。

(3)本次区域调查采用的方法有__________________和____________________等,对牧民生存状况的了解需通过________________才能获得。

(4)对长江源科考的调查研究属于________性调查的内容。

解析:第(1)题,长江源头主要以冰川融水补给为主。第(2)题,依据所给出的材料,得出本次调查的目的是了解长江源近代冰川的变化、草场退化及其原因、主要环境灾害、长江源地貌与自然环境变化、牧民的生存状况。第(3)题,区域调查的方法有野外实地考察、调查访问和问卷调查,对牧民生存状况的了解需要通过问卷调查的方式才能获得。第(4)题,此次区域调查的内容包含区域发展存在的问题及原因、人口生存状况、长江源自然条件及其变化对区域的影响等,属于综合性调查。

答案:(1)青海唐古拉冰川融水

(2)了解长江源近代冰川的变化、草场退化及其原因、长江源主要环境灾害、长江源地貌与自然环境变化以及牧民的生存状况

(3)野外实地考察调查访问问卷调查

(4)综合

2.读图,完成下列各题。

(1)图甲中字母________所示区域位于西北地区,图丙所示结构反映出区域内部各要素之间相互作用、相互影响,构成区域的 ________性。

(2)图甲中A地区目前最突出的生态环境问题是____________________,B地区目前最

突出的生态环境问题是__________________。

(3)请参考图丙,根据图甲中C区域特征,判断图乙中数字所表示的含义。

①________________________,

②________________________,

③________________________。

解析:第(1)题,从图中可以看出,图甲中字母A所示区域位于西北地区,图丙所示的各要素之间相互作用、相互联系的特点,构成区域的有机整体。第(2)题,图甲中A地区位于我国西北地区,最突出的生态环境问题是土地荒漠化,B地区是我国的黄土高原地区,目前最突出的生态环境问题是水土流失。第(3)题,运用地理环境的整体性的特点,结合青藏高原的高寒特征推测图中数字所表示的含义。

答案:(1)A 整体

(2)土地荒漠化水土流失

(3)①地势高②高原③河谷

一、选择题(每小题4分,共44分)

大孤山铁矿所在的矿区,距离鞍山十几千米,因丰富的铁矿储量被称为“十里铁山”。经过近百年的开采,大孤山从一座海拔近300 m的山变成了海拔-300多米的大深坑。如图为大孤山铁矿遥感图。读图完成1~2题。

1.这种“人造天坑”的形成出现在( )

A.采集渔猎时期

B.农业文明时期

C.工业文明时期

D.环境文明时期

2.该地质奇观形成的背后隐藏的环境问题有( )

①植被破坏②水土流失③地面塌陷④滑坡与泥石流⑤水污染

A.②②④B.②④⑤

C.①②④⑤ D.①②③④⑤

解析:1.C 2.D 第1题,工业文明时期,人们利用和改造自然的能力大大增强,为满

足不断增长的物质需求,人们不惜一切代价,改变自然面貌。第2题,矿山开采地区的土地资源、植被遭到破坏,从而易引发水土流失;采矿坑周围容易引发地面塌陷;开采出来的废矿石堆积易引发滑坡、泥石流等地质灾害,也会对土地和地表水、地下水造成污染。

人类社会从采猎文明、农业文明发展到工业文明,人口增长越来越快,对环境的影响也越来越大。据此回答3~4题。

3.发展中国家较之发达国家更容易引发环境问题,尤其是生态环境破坏,其主要原因是( )

①人口分布不均②人口数量大,增长快

③经济技术水平低④环保法规不完善

A.②④ B.②③

C.①② D.①④

4.下列四种生产方式或有关生产的叙述,同人地关系演变的四个阶段(崇拜自然,改造自然,征服自然,谋求人地协调)顺序相对应的是

( )

①轮作、间种,生态种养

②人口增加,生产以粮为纲

③驯养野兽,种植禾谷

④人有多大胆,地有多大产

A.②②③④ B.①④③②

C.③④②① D.①②④①

解析:3.B 4.D 第3题,发展中国家人口数量多,经济技术水平低,承受人口与发展的双重压力,因此比发达国家更容易引发环境问题。第4题,①后工业化社会对应谋求人地协调,②农业社会对应改造自然,③原始社会对应崇拜自然,④工业社会对应征服自然。

如图中M地区是我国最先实行“保护性耕作法”的地区。“保护性耕作法”是指对耕地实行浅耕或免耕措施,并在农作物收割时,用秸秆粉碎机将农作物秸秆粉碎回田(地),或将庄稼茬子留在田(地)里过冬的耕作法。在总结经验的基础上,N地区也开始推行这种耕作法。据此回答5~6题。

5.“保护性耕作法”在冬、春季可能增加( )

①土壤水分②土壤空气③土壤有机质④大气悬浮质

A.②③ B.②③

C.①④ D.①④

6.如果M、N两地过度用水,可能会导致该河流下游地区断流,它违背了可持续发展的( )

A.共同性原则 B.持续性原则

C.公平性原则 D.阶段性原则

解析:5.A 6.C 第5题,根据题意,“保护性耕作法”在冬、春季可能增加土壤水分和土壤有机质。第6题,宁夏平原与河套平原位于黄河上游地区,过度用水会导致黄河下游地区断流,影响下游地区人们的生产与生活,违背了可持续发展的公平性原则。

读某环境问题示意图,回答7~8题。

7.图示反映的环境问题主要是( )

A.全球气候变暖 B.人口增加

C.荒漠化 D.湿地破坏

8.解决图中环境问题,首先要遵循可持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.阶段性原则

解析:7.A 8.C 第7题,从图示内容可以看出此环境问题是全球气候变暖。第8题,解决全球性环境问题需全球共同行动加以解决,故选共同性原则。

下图是人类不同发展阶段就业结构变化图。读图回答9~10题。

9.符合人类社会发展先后顺序的是( )

A.②④②③ B.①②③④

C.①③②④ D.②①③④

10.②阶段人地关系的特点表现为( )

A.人类与地理环境建立平等友好、互惠共生、和谐共进的伙伴关系

B.人类认识自然、改造自然的能力很低,只能被动地适应环境

C.人类对自然地理环境的依赖性很大,地理环境对人类社会发展的影响也很大

D.人类单纯地把地理环境看成是人类活动的场所和开发的对象

解析:9.A 10.D 第9题,人类社会的发展阶段由原始的狩猎采集到农业社会、工业社会及后工业化社会,由此可以判断得出结论。第10题,这个时期是工业化社会时期,人类想征服自然,把地理环境看成人类活动的场所和开发的对象,人地矛盾全面激化。

我国某农村主要靠燃烧秸秆和柴草做饭、取暖,这种利用方式存在许多缺点(如下图所示)。据此回答下题。

11.根据图中的关系判断,A、B、C分别代表( )

A.破坏森林、农业减产、牧业下降

B.农业减产、破坏森林、牧业下降

C.牧业下降、农业减产、破坏森林

D.破坏森林、牧业下降、农业减产

解析:选D 通过A可以取用“木材”,说明A表示“破坏森林”;B和“草皮”相关,应该是“牧业下降”;根据与C相关的“秸秆”“广种薄收”等可判断C为“农业减产”。

二、综合题(共56分)

12.仔细阅读下面两幅漫画,回答下列问题。(24分)

苦难的母亲大难临头

(1)在当今世界共同关心的人口、资源、能源、粮食、环境五大问题中,漫画苦难的母亲主要反映的是__________问题和____________问题;漫画大难临头主要反映的是____________问题和____________问题。(8分)

(2)漫画“大难临头”的具体内容是:人类对________资源的____________行为,导致土地__________问题。(6分)

(3)这两幅漫画告诉我们,人类只有一个地球,人类必须保护自己的居住环境。为此,在资源方面要_________________________,在人口方面要____________________。(10分) 解析:从漫画中获取有效信息,理清图示含义是解答此题的关键。漫画苦难的母亲体现了人口激增,地球不堪重负;漫画大难临头反映了人类乱砍滥伐,导致环境恶化。第(1)题,紧扣世界五大问题,读懂漫画,逐个筛选,自然得出答案。第(2)题,抓住图示人类举斧砍伐,背后沙漠侵袭,推出生态环境问题——荒漠化。第(3)题,迁移所学人口、资源问题的解决措施,解答此题。

答案:(1)人口粮食资源环境

(2)森林破坏荒漠化

(3)合理利用和保护控制人口数量,提高人口素质

13.读图文材料,回答下列问题。(32分)

材料一循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化(即3R)”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。

材料二被誉为“聚宝盆”的柴达木盆地,现已探明储量的矿产有67种,其中钾、镁、锂、锶、芒硝、石棉、电石级石灰岩等7种矿产储量居全国首位,许多矿产资源间的关联度极强,综合利用率高。下图为柴达木盆地示意图。

材料三柴达木部分循环经济产业链示意图。

(1)读柴达木盆地示意图,图中字母A代表的矿产地是____________;B处是____________山脉。(6分)

(2)读柴达木部分循环经济产业链示意图,填出图中甲、乙两处的工业部门:甲

__________;乙______________。示意图中符合可持续发展理念的做法有哪些?(10分)

(3)该地区生态环境比较脆弱,在发展循环经济的过程中,还应采取哪些措施保护和改善生态环境?(6分)

(4)生态农业是发展的八大循环体系之一,这里发展种植业的有利和不利的自然条件分别是什么?(10分)

解析:第(1)题,根据材料二中的地形图,可知A矿产地是察尔汗,D处的山脉为祁连山。第(2)题,甲和乙工业部门根据工业生产之间的联系可做出判断;图中符合可持续发展的做法可结合图中信息及所学知识判断。第(3)题,该地保护生态环境的措施要结合该地区特点来合理安排。第(4)题,根据柴达木盆地的自然环境特点阐述农业生产的有利和不利的自然条件。

答案:(1)察尔汗祁连

(2)电力工业建材工业

提高了资源的综合开发利用效率,延长产业链;大力实施副产品的循环利用、废弃物的再生利用,实现了资源的综合利用;减少生产过程中的资源利用量及废气、废渣等废弃物的排放,实现了资源的高效利用和循环利用。

(3)荒漠化植被、草地、育林地保护与治理;水资源保护和合理利用;沙化土地保护和治理等。

(4)有利:光照强,昼夜温差大,土地资源丰富。不利:海拔高,气温低、热量不足,气候干旱;水资源有限(灌溉水源是制约种植业的主要因素;土地盐渍化、沙化严重)。