南京邮电大学数值代数实验

数值代数实验

数值线性代数实验一

一、实验名称:矩阵的LU分解.

二、实验目的:用不选主元的LU分解和列主元LU分解求解线性方程组Ax=b,并比较这两种方法?

三、实验内容与要求

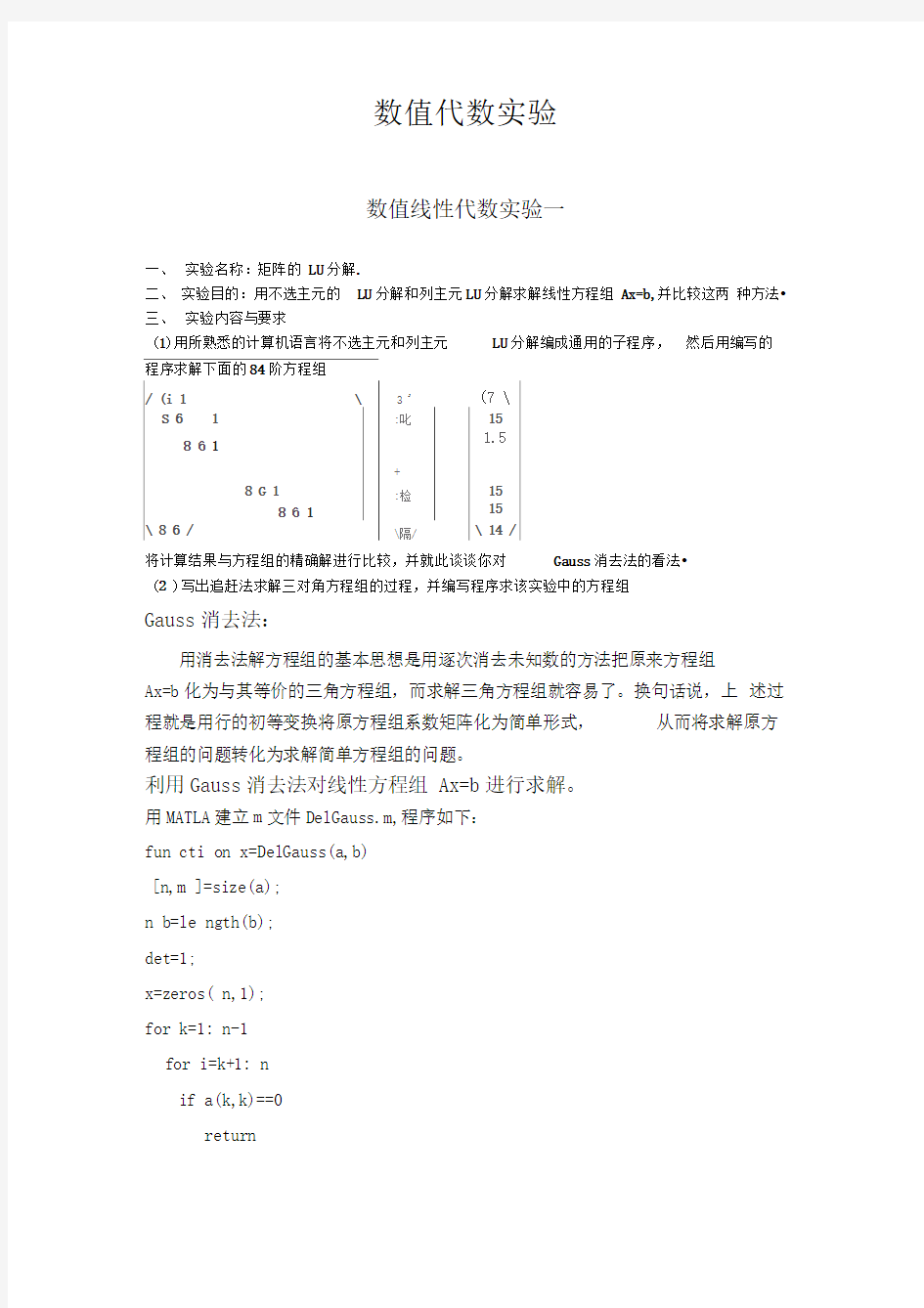

(1)用所熟悉的计算机语言将不选主元和列主元LU分解编成通用的子程序,然后用编写的程序求解下面的84阶方程组

/ (i 1 \ 3 '(7 \

S 6 1:叱15

8 6 1

1.5

8 G 1

+

:检

15 8 6 115

\ 8 6 /\隔/\ 14 /

将计算结果与方程组的精确解进行比较,并就此谈谈你对Gauss消去法的看法?

(2 )写出追赶法求解三对角方程组的过程,并编写程序求该实验中的方程组

Gauss消去法:

用消去法解方程组的基本思想是用逐次消去未知数的方法把原来方程组

Ax=b化为与其等价的三角方程组,而求解三角方程组就容易了。换句话说,上述过程就是用行的初等变换将原方程组系数矩阵化为简单形式,从而将求解原方程组的问题转化为求解简单方程组的问题。

利用Gauss消去法对线性方程组 Ax=b进行求解。

用MATLA建立m文件DelGauss.m,程序如下:

fun cti on x=DelGauss(a,b)

[n,m ]=size(a);

n b=le ngth(b);

det=1;

x=zeros( n,1);

for k=1: n-1

for i=k+1: n

if a(k,k)==0

return

end

m=a(i,k)/a (k,k);

for j=k+1: n

a(i,j)=a(i,j)-m*a(k,j);

end

b(i)=b(i)-m*b(k);

end

det=det*a (k,k);

end

det=det*a( n,n);

for k=n:-1:1

for j=k+1: n

b(k)=b(k)-a(k,j)*x(j);

end

x(k)=b(k)/a (k,k);

End

在matlab中输入如下:

>> A=ones (lj 83):

? B=5*ones (1, 84):

>> C=8*ones{1, 83);

? diag (A, l)+diag (B, 0)+diag (C,-1);

? b= [7 : 15*ones (82? 1) :14]:

? DelGauss b)

结果如下:

数学实验答案-1

1.(1) [1 2 3 4;0 2 -1 1;1 -1 2 5;]+(1/2).*([2 1 4 10;0 -1 2 0;0 2 3 -2]) 2. A=[3 0 1;-1 2 1;3 4 2],B=[1 0 2;-1 1 1;2 1 1] X=(B+2*A)/2 3. A=[-4 -2 0 2 4;-3 -1 1 3 5] abs(A)>3 % 4. A=[-2 3 2 4;1 -2 3 2;3 2 3 4;0 4 -2 5] det(A),eig(A),rank(A),inv(A) 求计算机高手用matlab解决。 >> A=[-2,3,2,4;1,-2,3,2;3,2,3,4;0,4,-2,5] 求|A| >> abs(A) ans = ( 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 4 0 4 2 5 求r(A) >> rank(A) ans =

4 求A-1 《 >> A-1 ans = -3 2 1 3 0 -3 2 1 2 1 2 3 -1 3 -3 4 求特征值、特征向量 >> [V,D]=eig(A) %返回矩阵A的特征值矩阵D 与特征向量矩阵V , V = - + + - - + - + - + - + D = { + 0 0 0 0 - 0 0 0 0 + 0 0 0 0 - 将A的第2行与第3列联成一行赋给b >> b=[A(2,:),A(:,3)'] b = 《 1 - 2 3 2 2 3 3 -2

1. a=round(unifrnd(1,100)) i=7; while i>=0 i=i-1; b=input('请输入一个介于0到100的数字:'); if b==a ¥ disp('You won!'); break; else if b>a disp('High'); else if b 弗兰克赫兹实验报告-有数据 弗兰克赫兹实验 作者 luckydog8686 实验背景:1914年,德国物理学家夫兰克和赫兹对勒纳用来测量电离电位的实验装置作了改进。他们采取慢电子(几个到几十个电子伏特)与单元素气体原子碰撞的办法,着重观察碰撞后电子发生什么变化(勒纳则观察碰撞后离子流的情况)。通过实验测量,电子和原子碰撞时会交换某一定值的能量,且可以使原子从低能级激发到高能级,独立证明了原子波尔理论的正确性,由此获得了1925年诺贝尔物理学奖。 一、实验目的 1.通过测定汞原子的第一激发点位,证明原子能记得存在。 2.学习测量微电流的方法。 二、实验原理 (一)原子能级 根据玻尔理论,原子只能处在一些不连续的定态中,每一定态相应于一定的能量,常称为能级。受激原子在能级间跃迁时,要吸收或发射一定频 率的光子。然而,原子若与具有一定 能量的电子发生碰撞,也可使原子从 低能级跃迁到高能级。夫兰克-赫兹 实验正是利用电子与原子的碰撞实现 这种跃迁的。电子在加速电压U的作用下获得能量,表现为电子的动能2 /2mv ,当2 /2n m eU mv E E ==-时,即可实现跃迁。若原子吸收能量0eU 。从基态跃迁到第一激发态,则称0 U 为第一激发电位或中肯电位。 汞原子基态之上的最低一组能级如右图所示。汞原子基态为由二个6s 电子组成的1 S ,较近的激发态为由一个6s 电子和一个6p 的电子构成的11P 单能级和32P , 3 1 P 和30P 组成的三能级。只有31P 为允许自发跃迁态:31 10 P S →,发出波长为253.7nm 的紫外光,对应能量为0 4.9U eV =。32P 和3 P 为亚稳态,因3110P S →的跃迁属于禁戒跃迁,所以通常把3 1 P 态称为汞的第一激发态。 (二)原理说明 实验原理图如图2和图3所示,充汞的夫兰克 -赫兹管,其阴极K 被灯丝H 加热,发射电子。电子在K 和栅极G 之间被加速电压KG U 加速而获得能量,并与汞原子碰撞,栅极与板极A 之间加反向拒斥电压GA U ,只有穿过栅极后仍有较大动能的电子,才能克服拒斥电场作用,到达板极形成板流A I 。 图3 高等数学实验报告 实验一 一、实验题目 1:作出各种标准二次曲面的图形 ParametricPlot3D Sin u Sin v,Sin u Cos v,Cos u ,u,0,Pi ,v,0,2Pi,P Graphics3D ParametricPlot3D u Sin v,u Cos v,u^2,u,0,2,v,0,2Pi,PlotPoints30 Graphics3D ParametricPlot3D u,v,u^2v^2,u,2,2,v,2,2,PlotPoints30 Graphics3D ParametricPlot3D Sec u Sin v,Sec u Cos v,Tan u,u,Pi4,Pi4,v,0,2 Graphics3D t1ParametricPlot3D u^21Sin v,u^21Cos v,u,u,1,5,v,0,2Pi t2ParametricPlot3D u^21Sin v,u^21Cos v,u,u,5,1,v,0,2 show t1,t2 Graphics3D Graphics3D show Graphics3D,Graphics3D ParametricPlot3D u Cos v,u Sin v,u,u,6,6,v,0,2Pi,PlotPoints60 Graphics3D 2:作出曲面所围的图形 t1ParametricPlot3D Sin u Sin v,Sin u Cos v,Cos u, u,Pi2,pi2,v,0,2Pi,PlotPoints60 t2ParametricPlot3D0.5Cos u12,0.5Sin u, u,0,2Pi,v,0,2Pi,PlotPoints60 t3Plot3D0,PlotPoints60 show t1,t2,t3 “”练习题 要求:抄题、写出操作命令、运行结果,并根据要求,贴上运行图。 1、求230x e x -=的所有根。(先画图后求解)(要求贴图) >> ('(x)-3*x^2',0) = -2*(-1/6*3^(1/2)) -2*(-11/6*3^(1/2)) -2*(1/6*3^(1/2)) 3、求解下列各题: 1)30 sin lim x x x x ->- >> x; >> (((x))^3) = 1/6 2) (10)cos ,x y e x y =求 >> x; >> ((x)*(x),10) = (-32)*(x)*(x) 3)2 1/2 0(17x e dx ?精确到位有效数字) >> x; >> ((((x^2),0,1/2)),17) = 0.54498710418362222 4)4 2 254x dx x +? >> x; >> (x^4/(25^2)) = 125*(5) - 25*x + x^3/3 5)求由参数方程arctan x y t ??=? =??dy dx 与二阶导 数22 d y dx 。 >> t; >> ((1^2))(t); >> ()() = 1 6)设函数(x)由方程e所确定,求y′(x)。>> x y; *(y)(1); >> ()() = (x + (y)) 7) sin2 x e xdx +∞- ? >> x; >> ()*(2*x); >> (y,0) = 2/5 8) 08x =展开(最高次幂为) >> x (1); taylor(f,0,9) = - (429*x^8)/32768 + (33*x^7)/2048 - (21*x^6)/1024 + (7*x^5)/256 - (5*x^4)/128 + x^3/16 - x^2/8 + 2 + 1 9) 1sin (3)(2)x y e y =求 >> x y; >> ((1)); >> ((y,3),2) = 弗兰克-赫兹实验 1.实验目的 (1)用实验的方法测定汞或氩原子的第一激发电位,从而证明原子分立态的存在; (2)练习使用微机控制的实验数据采集系统。 2.实验原理 根据玻尔的原子模型理论,原子是由原子核和以核为中心沿各种不同轨道运动的一些电子构成的。对于不同的原子,这些轨道上的电子束分布各不相同。一定轨道上的电子具有一定的能量。当同一原子的电子从低能量的轨道跃迁到较高能量的轨道时,原子就处于受激状态。若轨道1为正常态,则较高能量的2和3依次称为第一受激态和第二受激态,等等。但是原子所处能量状态并不是任意的,而是受到玻尔理论的两个基本假设的制约: (1)定态假设。原子只能处在稳定状态中,其中每一状态相应于一定的能量值Ei (i =1,2,3,…),这些能量值是彼此分立的,不连续的。 (2)频率定则。当原子从一个稳定状态过渡到另一个稳定状态时,就吸收或放出一定频率的电磁辐射。频率的大小取决于原子所处两定态之间的能量差,并满足如下关系: n m h E E ν=- 其中34 6.6310 h J s -=??称作普朗克常数。 原子状态的改变通常在两种情况下发生,一是当原子本身吸收或放出电磁辐射时,二是当原子与其他粒子发生碰撞而交换能量时。本实验就是利用具有一定能量的电子与汞原子相碰撞而发生能量交换来实现汞原子状态的改变。 由玻尔理论可知,处于基态的原子发生状态改变时,其所需能量不能小于该原子从基态跃迁到第一受激态时所需的能量,这个能量称作临界能量。当电子与原子碰撞时,如果电子能量小于临界能量,则发生弹性碰撞;若电子能量大于临界能量,则发生非弹性碰撞。这时,电子给予原子以跃迁到第一受激态时所需要的能量,其余能量仍由电子保留。 一般情况下,原子在受激态所处的时间不会太长,短时间后会回到基态,并以电磁辐射的形式释放出所获得的能量。其频率υ满足下式 g h eU ν= 式中g U 为汞原子的第一激发电位。所以当电子的能量等于或大于第一激发能时,原子就开始发光。 弗兰克-赫兹实验的原理可用图 来说明。其中弗兰克-赫兹管是一个具有双栅极结构的柱面型充汞四极管。第一栅极1G 的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响提高发射效率。第一栅极1G 与阴极K 之间的电位差由电源G U 提供。电源f U 加热灯丝FF ,使旁热式阴极K 被加热,从而产生慢电子。扫描电源a U 加在栅极2G 和阴极K 之间,建立一个加速场,使得从阴极发出的电子被加速,穿过管内汞蒸汽朝栅极2G 运动。由于阴极到栅极2G 之间的距离比较大,在适当的汞蒸气压下,这些电子与汞原子可以发生多次碰撞。电源R U 在栅极2G 和极板P 之间建立一拒斥场,到达2G 附近而能量小于R eU 的电子不能到达极板。极板电路中的电流强度P I 用微电流放大器A 来测量,其值大小反映了从阴极到达极板的电子数。实验中保持R U 和G U 不变,直接测量极板电流P I 随加速电压a U 变化的关系。 加速电压a U 刚开始升高时,板极电流也随之升高,直到加速电压a U 等于或稍大于汞原子的第一激发电位,这时在栅极2G 附近电子与汞原子发生非弹性碰撞,把几乎全部的能量交给汞原子,使汞原子激发。这些损失了能量的电子不能越过R U 产生的拒斥场,到达板极的电子数减少,所以电流开始下降,继续增加a U ,电子在与汞原子碰撞后还能在到达2G 前被加 第四次练习题 1、 编程找出 5,1000+=≤b c c 的所有勾股数,并问:能否利用通项表示 },,{c b a ? >> for b=1: 995 a=sqrt((b+5)^2-b^2); if(a==floor(a)) fprintf('a=%i,b=%i,c=%i\n',a,b,b+5) end end a=15,b=20,c=25 a=25,b=60,c=65 a=35,b=120,c=125 a=45,b=200,c=205 a=55,b=300,c=305 a=65,b=420,c=425 a=75,b=560,c=565 a=85,b=720,c=725 a=95,b=900,c=905 >> for c=6:1000 a=sqrt(c^2-(c-5)^2); if(a==floor(a)) fprintf('a=%i,b=%i,c=%i\n',a,c-5,c) end end a=15,b=20,c=25 a=25,b=60,c=65 a=35,b=120,c=125 a=45,b=200,c=205 a=55,b=300,c=305 a=65,b=420,c=425 a=75,b=560,c=565 a=85,b=720,c=725 a=95,b=900,c=905 {a,b,c}={100*n^2-100*n+25,10*n^2-10*n,10*n^2-10*n+5} 2、编程找出不定方程 )35000(122<-=-y Dy x 的所有正整数解。(学号为单号的取D=2, 学号为双号的取D=5) D=2(学号为单号) >> for y=1:34999 x=sqrt(2*y^2-1); if(x==floor(x)) fprintf('x=%i,y=%i\n',x,y) end 实验七弗兰克—赫兹实验 1913年,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr)在卢瑟福原子核式模型的基础上,结合普朗克的量子理论提出了原子能级的概念并建立了原子模型理论,成功地解释了原子的稳定性和原子的线状光谱现象,成为原子物理学发展史上的一个重要里程碑。在玻尔原子结构理论发表的第二年,弗兰克(J.Frank)和赫兹(G .Hertz)在研究汞放电管的气体放电现象时,发现透过汞蒸气的电子流随电子能量呈现周期性的变化,同年又观察到汞光谱线253.7nm 的发射光谱。1920年,弗兰克他们改进了装置,测得了汞原子的亚稳能级和较高的激发能级,进一步证明了原子内部量子化能级的存在,以及原子发生跃迁时吸收和发射的能量是完全确定的、不连续的,给玻尔的原子理论提供了直接的而且是独立于光谱研究方法的实验证据。弗兰克和赫兹由于他们在实验上的卓越成就,共同获得了1925年的诺贝尔物理学奖。弗兰克—赫兹实验至今仍是探索原子内部结构的主要手段之一。 一、实验目的 1.通过测定氩原子的第一激发电位,证明原子能级的存在,了解弗兰克和赫兹研究原子内部结构的基本思想和方法。 2.了解电子与原子碰撞和能量交换的微观图象以及影响这个过程的主要物理因素。 二、实验仪器 FD-FH-1型弗兰克—赫兹仪、双踪示波器。 三、实验原理 玻尔的原子模型指出:原子是由原子核和核外电子组成的。原子核位于原子的中心,电子沿着以核为中心的各种不同直径的轨道运动。对于不同的原子,在轨道上运动的电子分布各不相同。 在一定轨道上运动的电子,具有对应的能量。当一个原子内的电子从低能量的轨道跃迁到较高能量的轨道时,该原子就处于一种受激状态。如图35-l 所示,若轨道Ⅰ上为正常状态,则电子从轨道Ⅰ跃迁到轨道Ⅱ时,该原子处于第一激发态;若电子跃迁到轨道Ⅲ,原子处于第二激发态。图中,E 1、E 2、E 3分别是与轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ相对应的能量。当原子状态改变时,伴随着能量的变化。若原子从低能级E n 态跃迁到高能级E m 态,则原子需吸收一定的能量△E m n E E E ?=-(35-1) 高等数学数学实验报告 实验人员:院(系) __ __学号____姓名_ __ 实验地点:计算机中心机房 实验一 空间曲线与曲面的绘制 一、实验题目:(实验习题1-2) 利用参数方程作图,做出由下列曲面所围成的立体图形: (1) x y x y x z =+--=2222,1及xOy 平面; (2) 01,=-+=y x xy z 及.0=z 二、实验目的和意义 1、利用数学软件Mathematica 绘制三维图形来观察空间曲线和空间曲面图形的特点,以加强几何的直观性。 2、学会用Mathematica 绘制空间立体图形。 三、程序设计 空间曲面的绘制 作参数方程] ,[],,[,),(),(),(max min max min v v v u u v u z z v u y y v u x x ∈∈?????===所确定的曲面图形的Mathematica 命令为: ParametricPlot3D[{x[u,v],y[u,v],z[u,v]},{u,umin,umax}, {v,vmin,vmax},选项] (1) (2) 四、程序运行结果 (1) (2) 五、结果的讨论和分析 1、通过参数方程的方法做出的图形,可以比较完整的显示出空间中的曲面和立体图形。 2、可以通过mathematica 软件作出多重积分的积分区域,使积分能够较直观的被观察。 3、从(1)中的实验结果可以看出,所围成的立体图形是球面和圆柱面所围成的立体空间。 4、从(2)中的实验结果可以看出围成的立体图形的上面曲面的方程是xy z =,下底面的方程是z=0,右边的平面是01=-+y x 。 实验一 空间曲线与曲面的绘制 一、实验题目:(实验习题1-3) 观察二次曲面族kxy y x z ++=22的图形。特别注意确定k 的这样一些值,当k 经过这些值时,曲面从一种类型变成了另一种类型。 二、实验目的和意义 1. 学会利用Mathematica 软件绘制三维图形来观察空间曲线和空间曲线图形的特 第一次练习 教学要求:熟练掌握Matlab 软件的基本命令和操作,会作二维、三维几何图形,能够用Matlab 软件解决微积分、线性代数与解析几何中的计算问题。 补充命令 vpa(x,n) 显示x 的n 位有效数字,教材102页 fplot(‘f(x)’,[a,b]) 函数作图命令,画出f(x)在区间[a,b]上的图形 在下面的题目中m 为你的学号的后3位(1-9班)或4位(10班以上) 1.1 计算30sin lim x mx mx x →-与3 sin lim x mx mx x →∞- syms x limit((902*x-sin(902*x))/x^3) ans = 366935404/3 limit((902*x-sin(902*x))/x^3,inf) ans = 0 1.2 cos 1000 x mx y e =,求''y syms x diff(exp(x)*cos(902*x/1000),2) ans = (46599*cos((451*x)/500)*exp(x))/250000 - (451*sin((451*x)/500)*exp(x))/250 1.3 计算 22 11 00 x y e dxdy +?? dblquad(@(x,y) exp(x.^2+y.^2),0,1,0,1) ans = 2.1394 1.4 计算4 2 2 4x dx m x +? syms x int(x^4/(902^2+4*x^2)) ans = (91733851*atan(x/451))/4 - (203401*x)/4 + x^3/12 1.5 (10)cos ,x y e mx y =求 syms x diff(exp(x)*cos(902*x),10) ans = -356485076957717053044344387763*cos(902*x)*exp(x)-3952323024277642494822005884*sin(902*x)*exp(x) 1.6 0x =的泰勒展式(最高次幂为4). 练习 B的分布规律和分布函数的图形,通过观1、仿照本节的例子,分别画出二项分布()7.0,20 察图形,进一步理解二项分布的性质。 解:分布规律编程作图:>> x=0:1:20;y=binopdf(x,20,; >> plot(x,y,'*') 图像: y x 分布函数编程作图:>> x=0::20; >>y=binocdf(x,20, >> plot(x,y) 图像: 《 1 x 观察图像可知二项分布规律图像像一条抛物线,其分布函数图像呈阶梯状。 2、仿照本节的例子,分别画出正态分布()25,2N的概率密度函数和分布函数的图形,通过观察图形,进一步理解正态分布的性质。 解:概率密度函数编程作图:>> x=-10::10; >> y=normpdf(x,2,5); >> plot(x,y) 图像: 00.010.020.030.040.050.060.070.08x y 分布函数编程作图:>> x=-10::10; >> y=normcdf(x,2,5); ~ >> plot(x,y) 图像: 01x y 观察图像可知正态分布概率密度函数图像像抛物线,起分布函数图像呈递增趋势。 3、设()1,0~N X ,通过分布函数的调用计算{}11<<-X P ,{}22<<-X P , {}33<<-X P . 解:编程求解: >> x1=normcdf(1)-normcdf(-1),x2=normcdf(2)-normcdf(-2),x3=normcdf(3)-normcdf(-3) x1 = x2 = ) x3 = 即:{}6827.011=<<-X P ,{}9545.022=<<-X P ,{}9973.033=<<-X P . 4、设()7.0,20~B X ,通过分布函数的调用计算{}10=X P 与{}10 Franck-Hertz 实验 根据光谱分析等建立起来的玻尔原子结构模型指出原子的核外电子只能量子化的长存于各稳定能态E n (n =1,2,…,),它只能选择性地吸收外界给予的量子化的能量差值(E n - E k ),从而处于被激发的状态;或电子从激发态选择性地释放量子化的能量E n -E k =h γnk ,回到能量 较低的状态,同时放出频率为h γ nk 的光子。其中h 为普朗克常数。 夫兰克——赫兹实验仪重复了上述电子轰击原子的实验,通过具有一定能量的电子与原子相碰撞进行能量交换,使原子从低能级跃迁到高能级,直接观测到原子内部能量发生跃变 时,吸收或发射的能量为某一定值,从而证明了原子能级的存在及波尔理论的正确性。 一、实验要求 1.通过测氩原子第一激发电位,了解Franck 和Hertz 在研究原子内部能量量子化方面所采用的实验方法。 2.了解电子和原子碰撞和能量交换过程的微观图像。 二、实验仪器 FH —1A Franck-Hertz 实验仪。 三、工作原理 充氩四极Franck-Hertz 实验原理图如图2.1所示 图2.1 Franck-Hertz 实验原理图 电子与原子的碰撞过程可以用一下方程描述: E V M v m MV v m e e ?+'+'=+22222/12/12/12/1 (2.1) 式中: m e ——原子质量; M ——电子质量; v ——电子碰撞前的速度; v’——电子碰撞后的速度; V ——原子碰撞前的速度; V’——原子碰撞后的速度; ΔE ——原子碰撞后内能的变化量。 按照波尔原子能级理论, ΔE=0 弹性碰撞; (2.2) ΔE=E 1-E 0 非弹性碰撞; 式中: E 0 ——原子基态能量; E 1——原子第一激发态能量。 电子碰撞前的动能2 2/1v m e < E 1-E 0时,电子与原子的碰撞为完全弹性碰撞,ΔE=0 ,原子仍然停留在基态。电子只有在加速电场的作用下碰撞前获得的动能2 2/1v m e ≥ E 1-E 0,才能在电子产生非弹性碰撞,使得电子获得某一值(E 1-E 0)的内能从基态跃迁到第一激发态,调整加速电场的强度,电子与原子由弹性碰撞到非弹性碰撞的变化过程将在电流上显现出来。 Franck-Hertz 管即是为此目的而专门设计的。 在充入氩气的F-H 管中(如图2.1所示),阴极K 被灯丝加热发射电子,第一栅极(G1)与阴极K 之间的电压 V G1K 约为1.5V ,其作用是消除空间电荷对阴极K 的影响。当灯丝加热时,热阴极K 发射的电子在阴极K 与第二栅极(G2)之间正电压形成的加速电场作用下被加速而取得越来越大的动能,并与V G2K 空间分布的气体氩原子发生如 (2.1) 式所描述的碰撞而进行能量交换。第二栅极(G2)和A 极之间的电压称为拒斥电压,起作用是使能量损失较大的电子无法达到A 极。 阴极K 发射的电子经第一栅极(G1)选择后部分电子进入G1G2空间,这些电子在 加速下与氩原子发生碰撞。初始阶段, V G2K 较低,电子动能较小,在运动过程中与氩原子作弹性碰撞,不损失能量。碰撞后到达第二栅极(G2)的电子具有动能22/1v m e ',穿过G2后将受到V G2K 形成的减速电场的作用。只有动能 2 2/1v m e '大于eV G2A 的电子才能到达阳极A 形成阳极电流I A ,这样,I A 将随着V G2K 的增加而增大,如图 I A — V G2K 曲线Oa 段所示。 当V G2K 达到氩原子的第一激发电位13.1V 时,电子与氩原子在第二栅极附近产生非弹性碰撞,电子把从加速电场中获得的全部能量传给氩原子,使氩原子从较低能级的基态跃迁到较高能级的第一激发态。而电子本身由于把全部能量给了氩原子,即使他能穿过第二栅极 一、单项选择题(每小题3分,共30分) 1.下列为两个命题变元p,q的最小项的是( ) A .p∧q∧? p B .? p∨q C .? p∧q D .? p∨p∨q 2.下列句子不是命题的是( ) A .中华人民共和国的首都是北京 B .张三是学生 C .雪是黑色的 D .太好了! 3.对于公式(?x ) (?y )(P (x )∧Q (y ))→(?x )R (x ,y ),下列说法正确的是( ) A .y 是自由变元 B .y 是约束变元 C .(?x )的辖域是R(x , y ) D .(?x )的辖域是(?y )(P (x )∧Q (y ))→(?x )R (x ,y ) 4.7.集合A={1,2,…,10}上的关系R={(x ,y )|x +y =10,x ∈A ,y ∈A},则R 的性质是( ) A .自反的 B .对称的 C .传递的、对称的 D .反自反的、传递的 5.设论域为{l ,2},与公式)(x xA ?等价的是( ) A.A (1)∨A (2) B. A (1)→A (2) C.A (1) D. A (2)→A (1) 6. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是( ) A .??????????001110101 B .???? ? ?????101100001 C .???? ??????001100100 D .???? ??????001010101 7. 下列运算不满足...交换律的是( ) A .a *b =a+2b B .a *b =min(a ,b ) C .a *b =|a -b | D .a *b =2ab 8..设A 是奇数集合,下列构成独异点的是( ) A. B. C. D. 9. 右图的最大入度是( ) A .0 B .1 C .2 D .3 第9题图 弗兰 克-赫兹实验 一实验目的 通过测定汞原子的第一激发电位,证明原子能级存在。 二实验原理 1激发电势 玻尔的原子能级理论 (1)原子只能长时间的停留在一些稳定的状态,(简称定态)。原子在这些状态时,不发射或吸收能量;各定态有一定的能量,其数值是彼此分隔的。原子的能量不论通过什么方式发生改变,它只能从一个定态跃迁到另一个定态。 (2)原子从一个定态跃迁到了另一个定态而发射或吸收一定的能量,辐射频率是一定的,满足 n m E E hv -=(1) 原子实现能级跃迁的途径之一,就是通过具有一定能量的电子与原子碰撞的方式来实现的。 设初速度为零的电子在电势差为U 的加速电场作用下,获得的能量为eU ,当具有这种能量的电子与稀薄气体中的原子发生碰撞时,就会发生能量交换,如以E 1带表汞原子的基态能量,E 2代表汞原子第一激发态的能量,那么当汞原子从电子传递来的能量恰好为 120E E eU -=(2) 时,汞原子就会从基态跃迁到第一激发态。相应的电势差称为汞的第一激发电势(中肯电势)。 夫兰克-核子实验原理如图1示。 在充汞的夫兰克赫兹管中, GK 供电子加速。在板极A 和栅极G 示。当电子通过KG 空间进入GA 空间时,如果有较大的能量(≥eU AG ),就能冲过反向拒斥电场而到达板极形成电流,为微电流计PA 检测出。如果电子在KG 空间与汞原子碰 撞,把自己的一部分能量给了汞原子而使后者激发的话,电子本身剩余的能量很少,以致功过栅极后不足以克服拒斥电场而被折回到栅极。这时,通过微电流计的电流将显着的减小。 实验时,观察电流计的电流随U GK 逐渐增加时的现象。如果原子能级确实存在的话,而且基态与第一激发态有确定的能量差,就能观察到如图3示的I A -U GK 曲线。曲线反映了汞原子在KG 空间与电子进行能量交换的情况。当KG 空间电压逐渐增加时,电子在KG 空间被加速而取得越来越大的能量。但起始阶段,由于电压较低,电子的能量较少,即使在运动过程中它与原子碰撞也只有较少的能量交换(弹性碰撞)。穿过栅极的电子形成的板流IA 将随栅极电压的增加而增大(图中OA 段)。当KG 间的电压达到汞原子的第一激发电势U0时,电子在栅极附近与汞原子相碰撞,将自己从加速电场中获得的全部能量都交给后者,并且使后者从基态激发到第一激发态。而电子本身由于能量全部交给了汞原子,即使穿过了栅极也不能克服拒斥电场而被折回栅极。所以板极电流IA 将显着减小(图AB 段)。随着栅极电压的正家,电子的能量也随着增加,在与汞原子碰撞后还留下足够的能量,可以克服反向拒斥电场而达到板极A ,这时电流有开始上升(BC 段)。直到KG 间电压是二倍的汞原子的第一激发电势时,电子在KG 空间又会因为二次碰撞而失去能量,因而又造成了第二次板极电流的下降(CD 段),同理 0nU U GK =(n=1,2,3,……)(3) 凡符合(3)式的地方板极电流都会下跌,形成规则起伏变化的IA-UGK 曲线。而各次板极电流下降相对应的阴、栅极电压差m m U U -+1应该是汞原子的第一激发电势。 三实验仪器 FH-1A 夫兰克-赫兹实验仪(加热炉、微电流测量放大器)、温度计。 四实验内容及步骤 1、正确连接线路,A 、G 、H 、K 连线一一对应,不可混接或短路。 2、将微电流放大器,工作选择置于DC ,工作状态置于R ,栅极电压调到最小,预热5分钟。 3、接通加热炉电源,温度升至180℃时调零(10-5档位)和满度(FULL )。 4、缓慢增加栅极电压,粗略全面观察一次IA 的起伏变化,当μA 表满度时相应的改变倍率。 课程设计I报告 题目:课程设计 班级:44 姓名:范海霞 指导教师:黄双颖 职称: 成绩: 通达学院 2015 年 1 月 4 日 一:SPSS的安装和使用 在PC机上安装SPSS软件,打开软件: 基本统计分析功能包括描述统计和行列计算,还包括在基本分析中最受欢迎的常见统计功能,如汇总、计数、交叉分析、分类比较、描述性统计、因子分析、回归分析及聚类分析等等。具体如下: 1.数据访问、数据准备、数据管理与输出管理; 2.描述统计和探索分析:频数、描述、集中趋势和离散趋势分析、分布分析与查看、正态性检验与正态转换、均值的置信区间估计; 3.交叉表:计数;行、列和总计百分比;独立性检验;定类变量和定序变量的相关性测度; 4.二元统计:均值比较、T检验、单因素方差分析; 5.相关分析:双变量相关分析、偏相关分析、距离分析; 6.线性回归分析:自动线性建模、线性回归、Ordinal回归—PLUM、曲线估计; 7.非参数检验:单一样本检验、双重相关样本检验、K重相关样本检验、双重独立样本检验、K重独立样本检验; 8.多重响应分析:交叉表、频数表; 9.预测数值结果和区分群体:K-means聚类分析、分级聚类分析、两步聚类分析、快速聚类分析、因子分析、主成分分析、最近邻元素分析; 10. 判别分析; 11.尺度分析; 12. 报告:各种报告、记录摘要、图表功能(分类图表、条型图、线型图、面积图、高低图、箱线图、散点图、质量控制图、诊断和探测图等); 13.数据管理、数据转换与文件管理; 二.数据文件的处理 SPSS数据文件是一种结构性数据文件,由数据的结构和数据的内容两部分构成,也可以说由变量和观测两部分构成。定义一个变量至少要定义它的两个属性,即变量名和变量类型其他属性可以暂时采用系统默认值,待以后分析过程中如果有需要再对其进行设置。在spss数据编辑窗口中单击“变量视窗”标签,进入变量视窗界面,即可对变量的各个属性进行设置。 1.创建一个数据文件数据 (1)选择菜单【文件】→【新建】→【数据】新建一个数据文件,进入数据编辑窗口。窗口顶部标题为“PASW Statistics数据编辑器”。 (2)单击左下角【变量视窗】标签进入变量视图界面,根据试验的设计定义每个变量类型。 “M A T L A B ”练习题 要求:抄题、写出操作命令、运行结果,并根据要求,贴上运行图。 1、求230x e x -=的所有根。(先画图后求解)(要求贴图) >> solve('exp(x)-3*x^2',0) ans = -2*lambertw(-1/6*3^(1/2)) -2*lambertw(-1,-1/6*3^(1/2)) -2*lambertw(1/6*3^(1/2)) 2、求下列方程的根。 1) 5510x x ++= a=solve('x^5+5*x+1',0);a=vpa(a,6) a = 1.10447+1.05983*i -1.00450+1.06095*i -. -1.00450-1.06095*i 1.10447-1.05983*i 2) 1 sin0 2 x x-=至少三个根 >> fzero('x*sin(x)-1/2', 3) ans = 2.9726 >> fzero('x*sin(x)-1/2',-3) ans = -2.9726 >> fzero('x*sin(x)-1/2',0) ans = -0.7408 3)2 sin cos0 x x x -=所有根 >> fzero('sin(x)*cos(x)-x^2',0) ans = >> fzero('sin(x)*cos(x)-x^2',0.6) 0.7022 3、求解下列各题: 1)3 0sin lim x x x x ->- >> sym x; >> limit((x-sin(x))/x^3) ans = 1/6 2) (10)cos ,x y e x y =求 >> sym x; >> diff(exp(x)*cos(x),10) ans = (-32)*exp(x)*sin(x) 3)2 1/2 0(17x e dx ?精确到位有效数字) >> sym x; >> vpa((int(exp(x^2),x,0,1/2)),17) 通信与信息工程学院2016/2017学年第一学期 信息技术综合实验报告 专业广播电视工程 学生班级 B130114 学生学号 B13011413 学生超 实验一电视节目制作 一、实验目的 学习非线性编辑系统的操作使用,掌握非线性系统节目编辑流程,熟悉编辑软件的功能及应用。了解大洋资源管理器主要功能,掌握故事板文件和项目文件的创建,掌握素材的选中,素材的排序、复制、粘贴、删除、移动、导入、导出,以及素材创建的基本方法。 二、实验容 1、素材的导入和管理及采集 (1)练习在项目窗口中导入素材文件; (2)熟悉素材的管理; (3)熟悉素材的采集方法。 2、编辑影片 (1)练习在“时间线”窗口中添加、删除素材的方法; (2)练习在“时间线”窗口中处理素材的方法。 三、实验步骤 打开premiere软件,新建项目“1316”。 1、制作倒计时片头 新建一个序列,在视频轨道添加五个数字的字幕,将每个数字时间设置为1秒,从5到1倒序排放。 新建字幕,设计背景。新添时钟式擦除的效果,设置时间为5秒。 2、插入图片或视频作为容 点击“文件”、“导入”,将节目素材导入Premiere软件,从项目面板中拉出节目素材,使用对齐功能紧贴在倒计时之后。 3、制作字幕 新建一个字幕。设置为滚动播放,选择开始于屏幕外,结束于屏幕外。新添文本框,输入标题“28-304”与正文部分“B130111413”、“B13011416”的文字。效果如下图。 四、实验小结 通过此次实验,我们学会了如何使用Premeire软件制作视频,重点掌握了包括开头倒计时、视频图像等素材插入以及结尾字幕等基本操作;在动手制作简短视频的同时,也极激发起对于对非线性系统节目编辑的兴趣与实践能力。 实验二 TS码流离线分析 一、实验目的 在了解MPEG-2 TS码流复用原理之后,利用码流分析软件观察实际MPEG-2码流结构。 二、实验容 利用码流分析软件观察实际MPEG-2码流结构,查看码流的SI信息、PID分配使用情况、带宽使用情况及特定PID包数据。 数学实验答案 Chapter 1 Page20,ex1 (5) 等于[exp(1),exp(2);exp(3),exp(4)] (7) 3=1*3, 8=2*4 (8) a为各列最小值,b为最小值所在的行号 (10) 1>=4,false, 2>=3,false, 3>=2, ture, 4>=1,ture (11) 答案表明:编址第2元素满足不等式(30>=20)和编址第4元素满足不等式(40>=10) (12) 答案表明:编址第2行第1列元素满足不等式(30>=20)和编址第2行第2列元素满足不等式(40>=10) Page20, ex2 (1)a, b, c的值尽管都是1,但数据类型分别为数值,字符,逻辑,注意a与c相等,但他们不等于b (2)double(fun)输出的分别是字符a,b,s,(,x,)的ASCII码 Page20,ex3 >> r=2;p=0.5;n=12; >> T=log(r)/n/log(1+0.01*p) Page20,ex4 >> x=-2:0.05:2;f=x.^4-2.^x; >> [fmin,min_index]=min(f) 最小值最小值点编址 >> x(min_index) ans = 0.6500 最小值点 >> [f1,x1_index]=min(abs(f)) 求近似根--绝对值最小的点f1 = 0.0328 x1_index = 24 >> x(x1_index) ans = -0.8500 >> x(x1_index)=[];f=x.^4-2.^x; 删去绝对值最小的点以求函数绝对值次小的点>> [f2,x2_index]=min(abs(f)) 求另一近似根--函数绝对值次小的点 f2 = 0.0630 x2_index = 65 >> x(x2_index) ans = 1.2500 Page20,ex5 >> z=magic(10) z = 92 99 1 8 15 67 74 51 58 40 98 80 7 14 16 73 55 57 64 41 4 81 88 20 22 54 56 63 70 47 85 87 19 21 3 60 62 69 71 28 [实验原理] 根据玻尔理论,原子只能较长久地停留在一些稳定状态(即定态),其中每一状态对应于一定的能量值,各定态的能量是分立的,原子只能吸收或辐射相当于两定态间能量差地能量。如果处于基态的原子要发生状态改变,所具备的能量不能少于原子从基态跃迁到第一激发态时所需要地能量。夫兰克—赫兹实验是通过具有一定能量的电子与原子碰撞,进行能量交换而实现原子从基态到高能态地跃迁。 电子与原子碰撞过程可以用以下方程表示: ; 其中是电子质量,是原子质量,是电子的碰撞前的速度,是原子的碰撞前的速度,是电子的碰撞后速度,是原子的碰撞后速度,为内能项。因为,所以电子的动能可以转变为原子的内能。因为原子的内能是不连续的,所以电子的动能小于原子的第一激发态电位时,原子与电子发生弹性碰撞;当电子的动能大于原子的第一激发态电位时,电子的动能转化为原子的内能, 为原子的第一激发电位。 夫兰克—赫兹实验原理如图1所示,充氩气的夫兰克—赫兹管中,电子由热阴极发出,阴极和栅极之间的加速电压使电子 加速,在板极和栅极之间有减速电压。当电子通过栅极进入空间时,如果能量大于,就能到达板极形成电流。电子在空间与氩原子发生了弹性碰撞,电子本身剩余的能量小于,则电子不能到达板极,板极电流将会随着栅极电压的增加而减少。实验时使逐渐增加,观察板极电流的变化将得到如图2所示的 曲线。 随着的增加,电子的能量增加,当电子与氩原子碰撞后仍留下足够的能量,可以克服空间的减速电场而到达板极时,板极电流又开始上升。如果电子在加速电场得到的能量等于时,电子在 空间会因二次非弹性碰撞而失去能量,结果板极电流第二次下降。 在加速电压较高的情况下,电子在运动过程中,将与氩原子发生多次非弹性碰撞,在关系曲线上就表现为多次下降。对氩来说,曲线上相邻两峰(或谷)之间的之差,即为氩原子的第一激发电位。这即证明了氩原子能量状态的不连续性。 [实验内容与步骤] 一、示波器演示 1、分别用线将主机正面板上“输出”和“输出”与示波器上的“”和“”相连,将电源线插在主机后面板的插孔内,打开电源开关; 2、把扫描开关调至“自动”档,扫描速度开关调至“快速”,把电流增益波段开关拨至“”; 3、打开示波器的电源开关,并分别将“”、“”电压调节旋钮调至“”和“”,“”工作方式开关按下,“”全部打到“”; 4、分别调节、、电压至主机上部厂商标定数值,将调节至最大,此时可以在示波器上观察到稳定的氩的曲线; 二、手动测量 南京邮电大学通达学院 2016/2017学年第一学期 《 离散数学 》期中试卷 本试卷共 页; 考试时间 110 分钟;考试方式( 闭 )卷 专业 班级 学号 姓名 一、选择题(30分) 1.前提R R Q Q P ?∨?∨?,,的结论是( ) A.Q B.P ? C.Q P ∨ D.R P →? 2.下列语句中为命题的是( ) A 暮春三月,江南草长。 B 这是多么可爱的风景啊! C 大家想做什么,就做什么,行吗? D 请勿践踏草地! 3.设F(x)表示x 是火车,G(y)表示y 是汽车,H(x,y)表示x 比y 快,命题“某些汽车比所有火车慢”的符号化公式是( ) A ()()()()()()()y x H x F x y G y ,∧?→? B ()()()()()()()y x H x F x y G y ,→?∧? C ()()()()()()()y x H x F y G y x ,∧→?? D ()()()()()()()y x H x F x y G y ,→?→? 4.设{}{}b a B c b a A ,,,,==,则下列命题不正确的是( ) 装 订 线 内 不 要 答 题 自 觉 遵 守 考 试 规 则,诚 信 考 试,绝 不 作 弊 A φ=-A B B A B ? C {}c B A =⊕ D {}b a B A ,=⊕ 5.给定命题公式如下: (1) ()()Q P Q P ∨→∧ (2) ()()()()P Q Q P Q P →∧→?? (3) ()Q P P ∨→ (4) ()()R Q P R Q P ?∧?∧??∨∨? 这四个命题公式中,重言式有( ) A .(1)(2)(3) B .(1)(3)(4) C .(1)(2)(3)(4) D .(2)(3)(4) 6.下列各式哪个不成立( ) A ()()()()()x xQ x xP x Q x P x ?∧??∧? B ()()()()()x xQ x xP x Q x P x ?∨??∨? C ()()()()()x xQ x xP x Q x P x ?∨??∨? D ()()()Q x xP Q x P x ∧??∧? 7.集合A={1,{2},3,4},下列命题中正确的有 ( ): (1){1}∈A ; (2) {1,{2},4}?A ; (3){2}?A ; (4)φA ?; (5)φ?{{2}}?A ; (6)φ∈{{2},3}.弗兰克赫兹实验报告-有数据

mathematica数学实验报告

MATLAB实验练习题(计算机)-南邮-MATLAB-数学实验大作业答案

弗兰克赫兹实验

数学实验4答案

实验七 弗兰克 赫兹实验

数学实验报告

南邮MATLAB数学实验答案(全)

数学实验(MATLAB版韩明版)5.1,5.3,5.5,5.6部分答案

弗兰克赫兹实验

离散数学期末试卷(4套附答案)

弗兰克-赫兹实验实验报告

南邮课程设计实验报告

MTLB实验练习题计算机南邮MATLAB数学实验大作业答案

南邮信息综合实验报告-实验三

MAAB数学实验第二版答案胡良剑

夫兰克--赫兹实验原理

通达离散期中试卷