生于忧患选择题

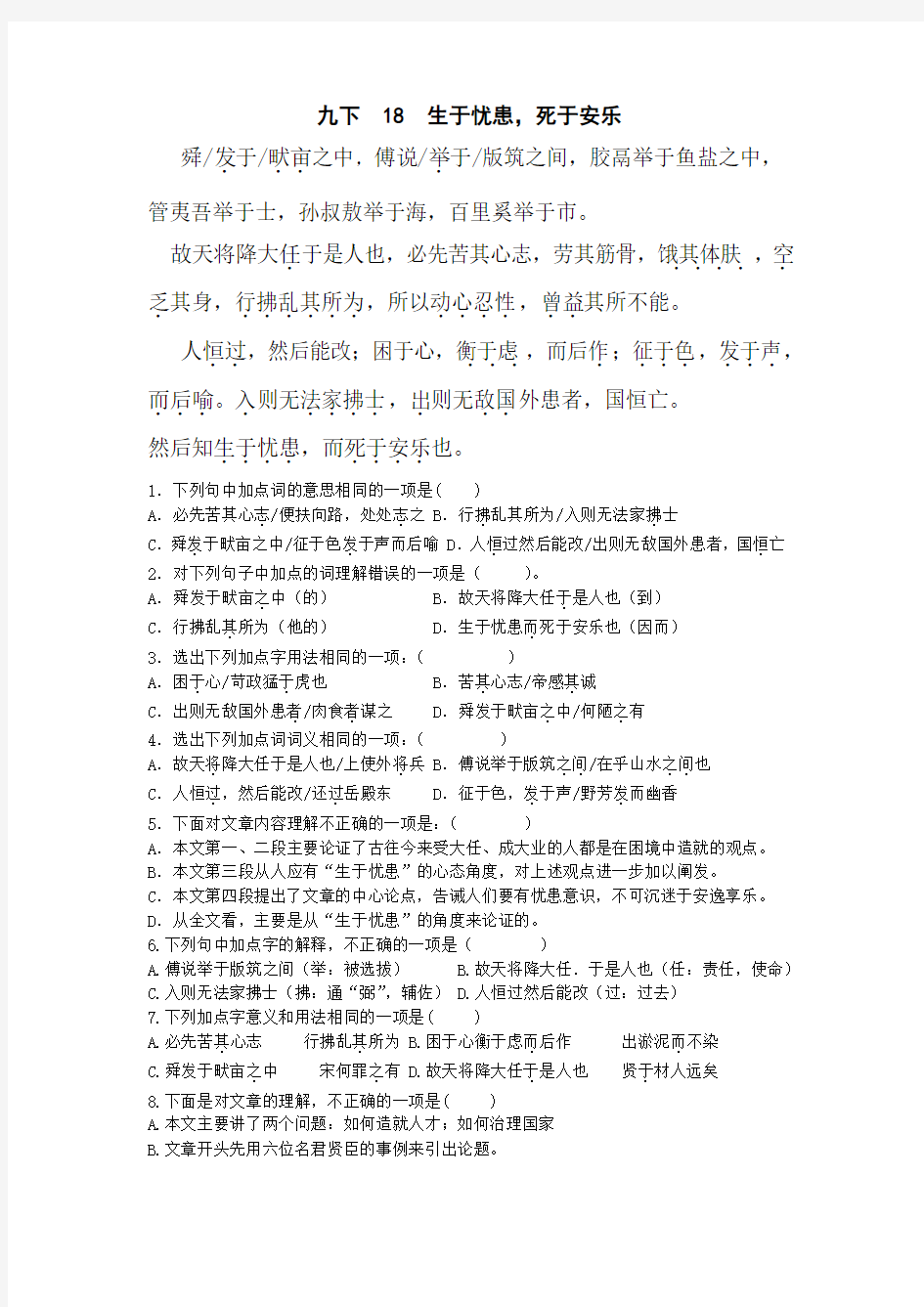

九下 18 生于忧患,死于安乐

舜/发.于/畎亩

..之中,傅说/举.于/版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任.于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤

....,空.

乏.其身,行拂乱其所为

......,所以动心忍性

..其所不能。

....,曾益

人恒过

...,

...,发于声..,然后能改;困于心,衡于虑

...,而后作.;征于色

而后喻

....,出.则无敌国

..外患者,国恒亡。

...。入.则无法家拂士

然后知生于忧患

....也。

....,而死于安乐

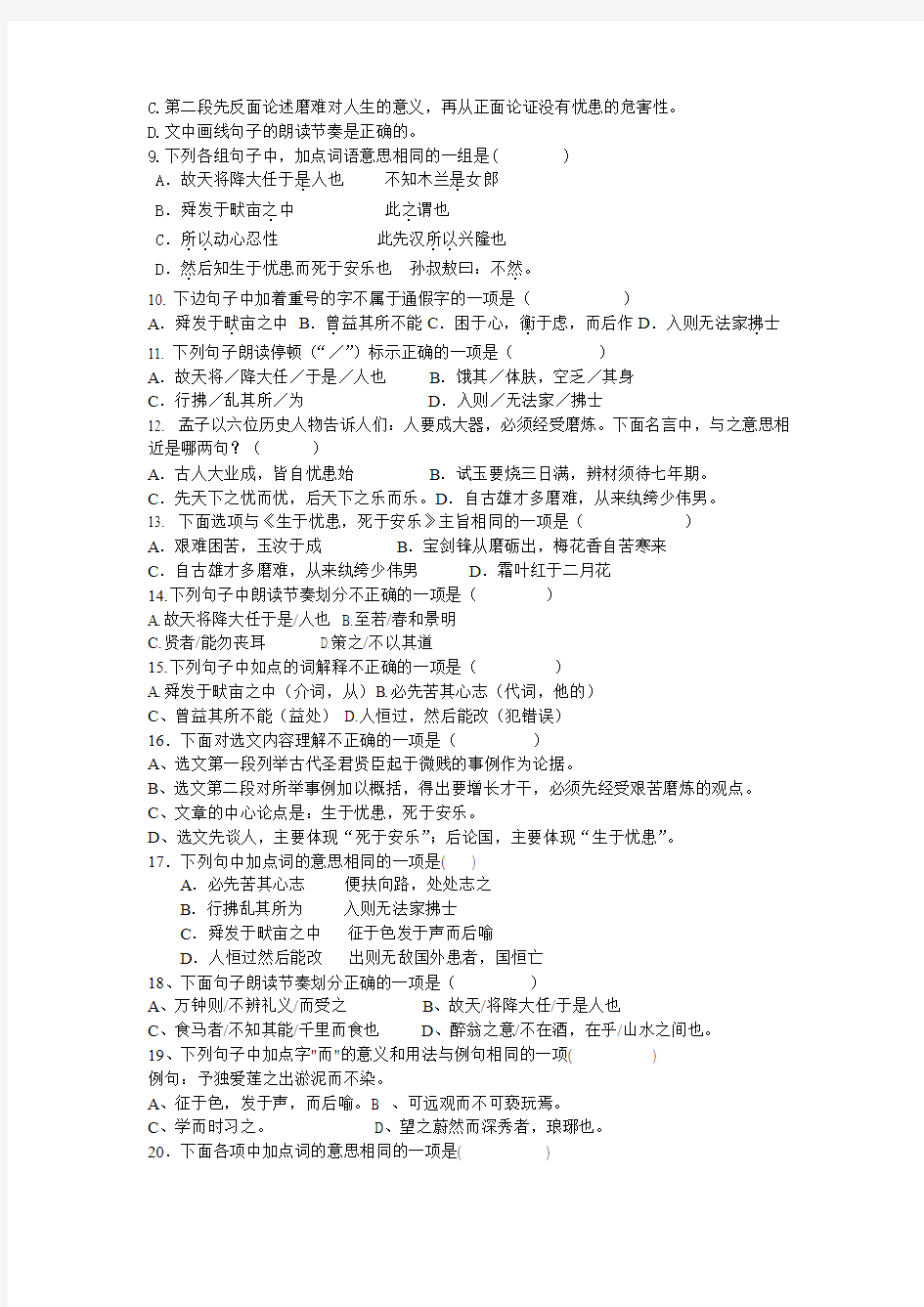

1.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.必先苦其心志./便扶向路,处处志.之 B.行拂.乱其所为/入则无法家拂.士

C.舜发.于畎亩之中/征于色发.于声而后喻 D.人恒.过然后能改/出则无敌国外患者,国恒.亡2.对下列句子中加点的词理解错误的一项是()。

A.舜发于畎亩之.中(的) B.故天将降大任于.是人也(到)

C.行拂乱其.所为(他的) D.生于忧患而.死于安乐也(因而)

3.选出下列加点字用法相同的一项:()

A.困于.心/苛政猛于.虎也 B.苦其.心志/帝感其.诚

C.出则无敌国外患者./肉食者.谋之 D.舜发于畎亩之.中/何陋之.有

4.选出下列加点词词义相同的一项:()

A.故天将.降大任于是人也/上使外将.兵 B.傅说举于版筑之间

..也

../在乎山水之间

C.人恒过.,然后能改/还过.岳殿东 D.征于色,发.于声/野芳发.而幽香

5.下面对文章内容理解不正确的一项是:()

A.本文第一、二段主要论证了古往今来受大任、成大业的人都是在困境中造就的观点。B.本文第三段从人应有“生于忧患”的心态角度,对上述观点进一步加以阐发。

C.本文第四段提出了文章的中心论点,告诫人们要有忧患意识,不可沉迷于安逸享乐。D.从全文看,主要是从“生于忧患”的角度来论证的。

6.下列句中加点字的解释,不正确的一项是()

A.傅说举于版筑之间(举:被选拔)

B.故天将降大任.于是人也(任:责任,使命)

C.入则无法家拂士(拂:通“弼”,辅佐)

D.人恒过然后能改(过:过去)

7.下列加点字意义和用法相同的一项是( )

A.必先苦其.心志行拂乱其.所为

B.困于心衡于虑而.后作出淤泥而.不染

C.舜发于畎亩之.中宋何罪之.有

D.故天将降大任于.是人也贤于.材人远矣

8.下面是对文章的理解,不正确的一项是( )

A.本文主要讲了两个问题:如何造就人才;如何治理国家

B.文章开头先用六位名君贤臣的事例来引出论题。

C.第二段先反面论述磨难对人生的意义,再从正面论证没有忧患的危害性。

D.文中画线句子的朗读节奏是正确的。

9.下列各组句子中,加点词语意思相同的一组是( )

A.故天将降大任于是.人也不知木兰是.女郎

B.舜发于畎亩之.中此之.谓也

C.所以

..兴隆也

..动心忍性此先汉所以

D.然.后知生于忧患而死于安乐也孙叔敖曰:不然.。

10. 下边句子中加着重号的字不属于通假字的一项是()

A.舜发于畎.亩之中B.曾.益其所不能C.困于心,衡.于虑,而后作D.入则无法家拂.士11. 下列句子朗读停顿(“/”)标示正确的一项是()

A.故天将/降大任/于是/人也B.饿其/体肤,空乏/其身

C.行拂/乱其所/为D.入则/无法家/拂士

12. 孟子以六位历史人物告诉人们:人要成大器,必须经受磨炼。下面名言中,与之意思相近是哪两句?()

A.古人大业成,皆自忧患始B.试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

C.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。D.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。

13. 下面选项与《生于忧患,死于安乐》主旨相同的一项是()

A.艰难困苦,玉汝于成B.宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来

C.自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男D.霜叶红于二月花

14.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是()

A.故天将降大任于是/人也

B.至若/春和景明

C.贤者/能勿丧耳

D.策之/不以其道

15.下列句子中如点的词解释不正确的一项是()

A.舜发于畎亩之中(介词,从)

B.必先苦其心志(代词,他的)

C、曾益其所不能(益处) D.人恒过,然后能改(犯错误)

16.下面对选文内容理解不正确的一项是()

A、选文第一段列举古代圣君贤臣起于微贱的事例作为论据。

B、选文第二段对所举事例加以概括,得出要增长才干,必须先经受艰苦磨炼的观点。

C、文章的中心论点是:生于忧患,死于安乐。

D、选文先谈人,主要体现“死于安乐”;后论国,主要体现“生于忧患”。

17.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.必先苦其心志便扶向路,处处志之

B.行拂乱其所为入则无法家拂士

C.舜发于畎亩之中征于色发于声而后喻

D.人恒过然后能改出则无敌国外患者,国恒亡

18、下面句子朗读节奏划分正确的一项是()

A、万钟则/不辨礼义/而受之

B、故天/将降大任/于是人也

C、食马者/不知其能/千里而食也

D、醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。

19、下列句子中加点字"而"的意义和用法与例句相同的一项( )

例句:予独爱莲之出淤泥而不染。

A、征于色,发于声,而后喻。B 、可远观而不可亵玩焉。

C、学而时习之。

D、望之蔚然而深秀者,琅琊也。

20.下面各项中加点词的意思相同的一项是( )

A.生于忧患而死于.安乐 /安陵君因使唐雎使于.秦 B.征于色发于声而后喻./.不言而喻..C.国恒亡./马无故亡.而人胡D.行拂乱其所为./则凡可以辟患者何不为.也

21.下列各项中没有通假字的一项是( )

A.困于心衡.于虑 B.非夫人之物而强.假焉C.同舍生皆被.绮绣 D.食之不能尽其材.

22、“生于忧患,死于安乐。”翻译最准确的一项是()

A. 在忧愁和病患中生活,在安全快乐中死去。

B. 出生在忧伤和病痛的时候,却死在安乐幸福之中。

C. 生存在忧愁和痛苦之中,死在安逸享乐之中。

D. 忧患(能激励人勤奋)使人生存发展,享受安乐使人萎靡死亡。

23、“于”字用法和其它三项不相同的是()

A. 故天将降大任于是人也

B. 征于色

C. 死于安乐

D. 衡于虑

24、加点词不用“使……”这一结构形式来解释的一项是()

A. 苦.其心志

B. 劳.其筋骨

C. 动.心忍性

D. 生.于忧患

生于忧患死于安乐答案

1、D

2、D

3、B

4、B

5、D

6、D

7、A

8、

C 9、

D 10、A 11、B 12、AD 13、D 14、

A 15、C 16、D 17、D 18、D 19、

B 20、

B 21、B 22、D 23、A 24、D

生于忧患死于安乐理解性默写习题

生于忧患死于安乐理解性默写习题 1. 本文的中心论点(全文的中心句):_____,_____。 2. 说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____。 3..作者所摆出的事实论据是:_____,_____,_____,_____,_____,_____。 4. 课文第二段主要阐述要成就大业,必须经受一番苦难磨练的道理。其中阐述在思想上受磨练的句子是:_____; 在行动上受磨练的句子是:_____; 在生活上受磨练的句子是:_____,_____,_____。 5. 课文中哪些语句反映了孟子认为人才是在艰苦环境中造就的? _____,_____,_____,_____,_____。 6. 课文中哪些语句反映了孟子重视人才成长的主观因素? _____,_____,_____。_____,_____,_____。 7. 列举作者分析六位古人的事例后作出结论的过渡句:____。 8. 论述造就人才的客观条件是____,_____,_____,_____,_____。 9. 论述造就人才的主观因素——_____,_____,_____。 10. 由个人推论到国家,提出判断的句子——_____,_____,_____。 11.分析亡国的条件的句子是:_____,_____,_____。 二、生于忧患死于安乐理解性默写答案 1.生于忧患,死于安乐。 2.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 3.舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 4.必先苦其心志;行拂乱其所为;其筋骨,饿其体肤,空乏其身。 5.必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 6.困于心,衡于虑,而后作。征于色,发于声,而然喻

生于忧患死于安乐同步练习

生于忧患死于安乐 题目设计者:六店初级中学老爷子 1、《生于忧患,死于安乐》选自,中心论点是。阐述了孟子的人才观。 答案:《孟子·告子》生于忧患,死于安乐人才要在困难环境中磨炼造就 2、给下面的加点字注音。 畎亩()傅说()胶鬲()法家拂士() 3、找出句子中的通假字并解释。 (1)入则无法家拂士(2)困于心衡于虑 (3)曾益其所不能 (4)亲戚畔之(5)属予作文以记之。 答案:(1)拂通弼,辅弼(2)衡通横,梗塞,不顺(3)曾能增,增加(4)畔——叛,背叛 (5)属—嘱嘱托 4、解释下列句子中加点字的意思 所以动心忍性() 答案:使……坚韧 傅说举于版筑之间() 答案:被举用,被选拔 出则无敌国外患者() 答案:在外面,指国外 故天将降大任于是()人也,必先苦()其心志,劳()其筋骨,饿()其体肤,空乏()其身…… 答案:是(代词,这个)苦(使……痛苦)劳(使……劳累)饿(使……

受饥饿)空乏(使……受贫困) 困于心,衡()于虑,而后作();征()于色,发于声,而后喻()。 答案:衡(同“横”,梗塞)作(奋起,指有所作为)征(征验,观察到,检验)喻(明白)。 5、翻译句子: (1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡 答案:(一个国家)内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。 (2)故天将降大任于是人也。 答案:所以上天将要下达重大的使命给这样的人。 (3)生于忧患,死于安乐。 答案:忧患(能激励人勤奋)使人生存发展;安逸享乐使人萎靡,必将导致灭亡。 6、比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是() A.国恒亡河曲智叟亡以应 B.故天将降大任于是人也故虽有名马,祗辱于奴隶人之手 C.故天将降大任于是人也安能辨我是雄雌 D.国恒亡则有去国怀乡 答案:B 7、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有和。 (用课文词语回答) 答案:法家拂士敌国外患

生于忧患死于安乐中考阅读试题及答

生于忧患死于安乐xx阅读试题及答 案 xxxx2008 (一)(12分) 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。 (节选自《xx·告子下》) 16.解释下列句子中加点的词。(4分) (1)傅说举于版筑之间(2)故天将降大任于是人也 (3)必先苦其心志(4)征于色发于声而后喻 17.对下列句子中加点的词理解错误的一项是(▲)。(2分) A.舜发于畎亩之中(的)B.故天将降大任于是人也(到) C.行拂乱其所为(他的)D.生于忧患而死于安乐也(因而) 18.用现代汉语写出下列句子的意思。(4分) (1)xx所不能。 (2)人xx过然后能改。 19.2008年5月23日,温家宝总理为震后复学的北川学子题下“多难兴邦”四个字,它与本文表达的什么观点相类似?(2分)

答案: 16.(1)(被)选拔(2)责任(使命、任务)(3)使……困苦(4)了解(明白)(4分,每小题1分) 17.D (2分) 18.(1)增加他(原来)没有的才能。(2)人经常犯错误,这样以后才能改正。 (4分,每句2分。意思符合即可) 19.生于忧患(生于忧患而死于安乐)(2分) 生于忧患,死于安乐 《xx》 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于土,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。”9、孟子是时期的思想家,〈〈孟子〉〉是家经典着作。(1分) 10、解释下列句中加点的词语在文中的意思。(2分) 舜发于畎亩之中空乏其身 衡于虑而后xx 11、唐代名臣魏征认为:帝王心怀忧危,就能任贤受谏;心怀安乐,就会危及国家。这印证了本文的中心论点:(2分)

生于忧患练习题及答案 (1)

生于忧患练习题及答案 一、选择题: 1、选出下列句中加点字的解释不正确的一项。【】 A.舜发于畎亩之中(起,指被任用)B.生于忧患,死于安乐(安逸) C.人恒过,然后能改(过去)D.曾益其所不能(增加。曾,同“增”) 3、“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”对此句理解有误的项是() A.全文只有此句是用来论证“死于安乐”的。 B.此句是对历史上大量亡国事实的高度概括。 C.此句是针对国君治国而言,告诫国君要居安思危,否则死于安乐。 D.此句是从正面论证受磨炼的益处。 二.填空题: ①全文的中心句是。作者认为国家长盛不衰,就需要有。(用课文词语回答) ②《生于忧患,死于安乐》举出古代位圣君贤相为例,说明他们的共同点是都经受过艰苦环境的磨炼,成就了不平凡的事业。文章以此为根据,说明了。 ④选文中孟子主要讲了两个方面的问题,一是,二是;得出的结论是“”,用现在的话说就是。文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是什么? ⑤在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为造就人才的客观条件是“”,只有这样,才能“”;造就人才的主观条件是“。” ⑥短文由个人说到国家,提出“”的论断。 ⑦ 生于忧患死于安乐孟子在选文第一段中以六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,就必须经受磨练。请根据你平时的阅读积累,写出两条与之意思相近的名言警句 16.解释下列句子中加点的词。 (1)傅说举于版筑之间(2)故天将降大任于是人也(3)必先苦其心志(4)征于色发于声而后喻 17.对下列句子中加点的词理解错误的一项是(▲ )。A.舜发于畎亩之中(的)B.故天将降大任于是人也(到)C.行拂乱其所为(他的)D.生于忧患而死于安乐也(因而) 18.用现代汉语写出下列句子的意思。(1)曾益其所不能。(2)人恒过然后能改。 19.2008年5月23日,温家宝总理为震后复学的北川学子题下“多难兴邦”四个字,它与本文表达的什么观点相类似? 9、孟子是()时期的思想家,〈〈孟子〉〉是()家经典著作。 10、解释下列句中加点的词语在文中的意思。舜发于畎亩之中空乏其身衡于虑而后喻

《生于忧患死于安乐》考题全集含答案

一、文学常识本文节选自《孟子?告子下》孟子,名轲,战国中期人 二、相关成语 生于忧患,死于安乐内忧外患 三、用原文答题 1、体现本文中心论点的句子是:然后知生于忧患,而死于安乐也 2、作者承第一部分(第一段)例证承上启下得出的结论是:故天将降大任于是人也。 3、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经历:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 4、经历磨难砥砺的好处是: 动心忍性,曾益其所不能。 5、孟子也重视人的主观因素的作用,提出:困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 6、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断?入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 7、体现“人非生而知之者,孰能无过?”只要知错能改,善莫大焉的句子是:人恒

过,然后能改。 8、专立一段,归纳全文中心论点的句子是:然后知生于忧患,而死于安乐也。 9、一个要成就大业,必须经受一番磨练的句子:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 10.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的:人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 11.在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断:入则无法家拂士;出则无敌国外患者,国恒亡。 四、问答题 1、本文的中心论点是?生于忧患,死于安乐。 2、“生于忧患,死于安乐”的含义是?忧患使人生存发展,安逸享乐使人委靡死亡。 3、孟子《生于忧患,死于安乐》是针对什么问题提出论述的?运用了什么论证方法? 造就人才,治理国家;对比论证。 4、孟子认为人怎样才能成才? 首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其

生于忧患,死于安乐(中考复习)

《生于忧患,死于安乐》中考复习 孟子(前372年~前289年)。战国时期鲁国人(今山东邹城人),汉族。名轲,字子舆,又字子车、子居。孟子是儒家最重要的代表人物之一,南宋朱熹又把《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,其实际地位更在“五经”之上。元朝至顺元年(1330),孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,地位仅次于孔子。 一、解释下列加点的字 (1)发:起,指被任用。 (2)畎亩:田间、田地。 (3)举:任用,选拔。这里是被选拔的意思。 (4)版筑:筑墙的时候在两块夹板中间放土,用杵捣土,使它坚实。筑,捣土用的杵。 (5)举于士:从狱官手里释放出来并得到任用。士,狱官。 (6)市:集市。 (7)任:责任,使命。 (8)也:语气助词,用在前半句末,表示停顿,后半句将加以申说。 (9)饿其体肤:意思是使他经受饥饿之苦。 (10)空乏,资财缺乏。这里是动词,使他受到贫困(之苦)。 (11)行拂乱其所为:使他做事不顺。拂,违背。乱,扰乱。 (12)动心忍性:使他的心惊动,使他的性格坚强起来。 (13)曾益:增加。曾,通“增”,增加。 (14)恒过:常常犯错误。 (15)衡于虑:思虑堵塞。衡通“横”,梗塞,指不顺。 (16)作:奋起,指有所作为。 (17)征于色:表现于脸色。意思是憔悴枯槁,表现在脸色上。 (18)发于声:意思是吟咏叹息之气发于声音。 (19)而后喻:(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。 (20)入:指在国内。 (21)法家拂士:法家,守法度的大臣。拂士,辅佐君主的贤士。拂,通“弼”,辅佐。(22)出:在指国外。 (23)敌国:势力、地位相等的国家。 (24)生于忧患:因有忧患而得以生存(31)死于安乐:因沉迷安乐而衰亡。 2、补充注释 (1)故:所以。 (2)是:代词,这样。 (3)恒:常常。 (4)过:动词,犯错误。 (5)喻:了解,明白。

生于忧患练习及答案

10、入则无法家()拂士()11、出则无敌国()外患者12、国恒()亡()13、发()于声14、人恒()过() 15、所以()动心忍性 二、通假字 1、曾益其所不能 2、困于心衡于虑而后作 3、入则无法家拂士 三、词类活用 1、必先苦其心志(形容词使动用法) 2、劳其筋骨(形容词使动用法) 3、饿其体肤(形容词使动用法) 4、空乏其身(形容词使动用法) 5、行拂乱其所为(动词使动用法) 6、所以动心忍性(动词使动用法) 7、人恒过 (名作动) 8、入则无法家拂士(动作状) 9、出则无敌国外患者(动作状) 四、一词多义 1、发舜发于畎亩之中征于色发于声 2、拂行拂乱其所为入则无法家拂士 3、于傅说举于版筑之间管夷吾举于士征于色生于忧患 故天将降大任于是人也 五、划分朗读节奏 1、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 2、舜发于畎亩之中 六、句子翻译1、舜发于畎亩之中: 2、故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨 3、空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能 4、困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻 5、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 6、然后知生于忧患,而死于安乐也。 7、所以动心忍性,曾益其所不能 七、走进文本 1、本文的主要观点是: 2、请概括回答“故天将降大任于是人也”中“是人”指的是哪一类人 3、“故天将降大任于是人也”的前提是什么目的是什么 4、短文开头连用六个事例,在内容和表达效果上分别有什么作用 5、在孟子看来,一个国家要避免灭亡的条件是什么 6、文章第一段运用了什么论证方法有什么作用 7、本文的论证方式是立论还是驳论文中“人恒过…而后喻”用了哪一种论证方法 8、文中列举的六位历史人物的人生经历有哪些相似之处这些事例说明一个道理 9、本文是怎样论述“生于忧患,死于安乐”这一观点的 10、文中列举了六位历史人物的经历,强调“逆境能成才”。在今天有人认为“顺

(完整版)生于忧患死于安乐练习题及答案

《生于忧患死于安乐》复习题及答案 一、文学常识本文节选自《孟子·告子下》 二、实词积累 (1)发:起,指被任用(2)畎亩:田间,田地(3)举:被选拔(4)筑:捣土用的杵(5)士:狱官(6)市:市井之间,市场(7)任:责任,担子(8)苦:使……受苦(9)空乏:资财缺乏。这里是动词,使……受到贫困之苦(10)拂乱:拂,违背;乱,使……混乱;拂乱,使……做事不顺(11)所以:用这些来(通过那样的途径来)(12)动:使……心动(13)忍:使……坚韧(14)曾:同“增”,增加(15)恒:常常(16)过:犯过失(17)衡:通“横”,梗塞,不顺(18作:奋起,这里指有所作为(19)征:征验,表现(20)色:脸色(21)喻:了解(22)入:在国内。(23)法家:坚守法度的大臣(24)拂士:辅佐君主的贤士。拂,通“弼”,辅佐。(25)出:在国外(26)生于忧患,死于安乐:忧患使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡 三、给下列字注音:畎(quan)说(yuè)鬲(gé)拂(bì) 四、写出文中四个通假字并解释: (1)曾——增,增加(2)衡——横,梗塞,不顺 (3)拂——弼,辅佐(4)忍——韧,使坚韧 五、相关成语 生于忧患,死于安乐内忧外患 六、相关对联 1、生于忧患,死于安乐 2、忧患使人生存发展安乐使人委靡死亡 3、生无情轻如鸿毛死有义重于泰山 4、孔仲尼厄演《春秋》,生于忧患李后主因赋离愁,死于安乐 七、用原文答题 1、体现本文中心论点的句子是:然后知生于忧患,死于安乐也 2、作者承上文例证承上启下得出的结论是:故天将降大任于是人也…… 3、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 4、经历磨难砥砺的好处是:动心忍性,曾益其所不能。

《生于忧患死于安乐》中考复习题

《生于忧患,死于安乐》中考复习题 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。” 1、加点字解释正确的一项() A委而去之(放弃) 而后喻(了解) 池非不深也(护城河) B固国 (国家) 空乏其身(资财缺乏) 得道多助(道德) C举于市 (推举) 饿其体肤(饥饿) 寡助之至(少) D域民 (限制) 威天下(威慑) 人恒过(过失) 2、.对下面语句中加点词解释不正确的一项是() A.傅说举于版筑之间举:被举用,被选拔 B.曾益其所不能曾:同“增”,增加。 C.衡于虑,而后作作:发作 D.出则无敌国外患者出:在外面,指国外。 3、下面对所选文段内容的理解不正确的一项是() A.作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必须先经受艰苦磨炼。 B.本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。 C.文章在阐述的思路上,先从国家再说到个人,这样使文章论述层次显得很清楚。 D.本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。 4、对下面句子的意思理解不正确的一项是() A.舜发于畎亩之中——舜在田野中被发现 B.必先苦其心志——一定要先使他的内心痛苦 C.人恒过,然后能改——一个人常犯错误,这样以后能够改正 D.生于忧患——忧患(能激励人勤奋)使人生存发展 5、“生于忧患,死于安乐”翻译最准确的一项是() A.在忧愁和病患中生活,在安全快乐中死去。 B.出生在忧伤和病痛的时候,却死在安乐幸福之中。 C.生存在忧愁和痛苦之中,死在安逸享乐之中。 D.忧患(能激励人勤奋)使人生存发展,享受安乐使人萎靡死亡。 6、下列说法不正确的是() A 这篇课文,选自《孟子》。《孟子》是孟子自己编著的,收录的是他讲学游说言论的记录。 B 孟子,战国时思想家,教育家。名轲,字子舆。 C“孙叔敖举于海”,是指孙叔敖,隐居海滨。当时的君王楚庄王知道他有才能,任命他为宰相。 D拂,在“行拂乱其所为”中发“fú”的音,而在“如则无法家拂士”中发“bì”的音。

部编版语文八年级上册21《生于忧患,死于安乐》练习题

21 《生于忧患,死于安乐》练习题 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改,困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。 1、《生于忧患,死于安乐》选自,中心论点是。阐述了孟子的人才观。 2、给下面的加点字注音。 畎.亩()傅说.()胶鬲.()法家拂.士() 3、找出句子中的通假字并解释。 入则无法家拂士。困于心衡于虑。 曾益其所不能 4、解释下列句子中加点字的意思 所以 ..动心忍.性()()困于心衡于虑而后作.() 傅说举.于版筑之间()出.则无敌国外患者() 故天将降大任于.是人也()空乏 ..其身() 舜发.于畎亩之中()管夷吾举于士.() 百里奚举于市 ..()()苦.其心志()人恒.过() 5、翻译句子: (1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡 (2)故天将降大任于是人也。 (3)生于忧患,死于安乐。 6、比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是() A.国恒亡.河曲智叟亡.以应 B.故.天将降大任于是人也故.虽有名马,祗辱于奴隶人之手 C.故天将降大任于是.人也安能辨我是.雄雌 D.国.恒亡则有去国.怀乡 7、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有□□□□和□□□□。(用课文词语回答) 8、开篇列举的六位人物有什么共同的特点?试具体比较分析。 9、孟子在选文第①段中以六位历史人物的经历告诉人们:。请写出与之意思相近的一句名言? 10、孟子在文中列举了六位历史人物的经历,强调了“逆境能成才;现在有人认为“顺境也能成才”。对此,你有什么看法,请举例谈谈。

《生于忧患死于安乐》考题全集含答案

一、文学常识本文节选自《孟子·告子下》孟子,名轲,战国中期人 二、相关成语 生于忧患,死于安乐内忧外患 三、用原文答题 1、体现本文中心论点的句子是: 然后知生于忧患,而死于安乐也 2、作者承第一部分(第一段)例证承上启下得出的结论是: 故天将降大任于是人也。 3、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经历: 必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 4、经历磨难砥砺的好处是: 动心忍性,曾益其所不能。 5、孟子也重视人的主观因素的作用,提出: 困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

6、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 7、体现“人非生而知之者,孰能无过”只要知错能改,善莫大焉的句子是: 人恒过,然后能改。 8、专立一段,归纳全文中心论点的句子是: 然后知生于忧患,而死于安乐也。 9、一个要成就大业,必须经受一番磨练的句子: 必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 10.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的: 人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 11.在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断: 入则无法家拂士;出则无敌国外患者,国恒亡。 四、问答题

1、本文的中心论点是生于忧患,死于安乐。 2、“生于忧患,死于安乐”的含义是 忧患使人生存发展,安逸享乐使人委靡死亡。 3、孟子《生于忧患,死于安乐》是针对什么问题提出论述的运用了什么论证方法 造就人才,治理国家;对比论证。 4、孟子认为人怎样才能成才 首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,这样才能起到“所以动心忍性,曾益其所不能”的作用。 其次,还要重视人的主观因素。 “困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。” 主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。 5、第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么作者借此想要说明什么道理

生于忧患死于安乐中考题集锦有答案

《生于忧患,死于安乐》中考题集锦(有答案)舜/发于/ 畎亩之中,傅说/ 举于/ 版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改; 困于心,衡于虑,而后作; 征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 然后知生于忧患,而死于安乐也。 1. 解释下列句子中加着重号的词语。(3 分)①管夷吾举于 士举:__________________________________ ②天将降大任于是人也是:_______________________ ③所以动心忍性所以:_______________________ 2. 下列句中加点字的解释,不正确的一项是() A. 傅说举于版筑之间(举:被选拔) B. 故天将降大任于是人也(任:责任,使命) C. 入则无法家拂士(拂:通“弼”,辅佐) D. 人恒过,然后能改(过:过去) 3. 下边句子中加着重号的字不属于通假字的一项是(2 分)() A. 舜发于畎亩之中

B. 曾益其所不能 C. 困于心,衡于虑,而后作 D. 入则无法家拂士 4. 下列加点字意义和用法相同的一项是( ) A. 必先苦其心志行拂乱其所为 B. 困于心,衡于虑,而后作出淤泥而不染 C. 舜发于畎亩之中宋何罪之有 D. 故天将降大任于是人也贤于材人远矣 5. 下列句子朗读停顿(“/ ”)标示正确的一项是(2 分)( ) A. 故天将/ 降大任/ 于是/ 人也 B. 饿其/ 体肤,空乏/ 其身 C. 行拂/ 乱其所/ 为 D. 入则/ 无法家/ 拂士 6. 下面是对文章的理解,不正确的一项是( ) A. 本文主要讲了两个问题:如何造就人才; 如何治理国家。 B. 文章开头先用六位名君贤臣的事例来引出论题。 C. 第三段先反面论述磨难对人生的意义,再从正面论证没有忧患的危害性。 D. 文中画线句子的朗读节奏是正确的。 7. 孟子以六位历史人物告诉人们:人要成大器,必须 经受磨炼。下面名言中,与之意思相近是哪两句?()

生于忧患死于安乐试题与答案

一。解释下列加点的词语。 1.(1)征.于色( ),发于声,而后喻.() (2)入则无法以家拂.士() 2.(1)傅说举.于版筑之间()(2)故天将降大任.于是.人也()()(3)困于心衡.于虑而后作()(4)出则无敌国外.患者() 3.(1)饿.其体肤( ),空乏 ..其身()(2)困于心衡于虑而后作.()(3)必先苦.其心志()劳.其筋骨( )(4) 舜发于畎亩 ..之中(5)人恒过.(6)曾.益其所不能() 二.用现代汉语翻译下列句子。 1.人恒过,然后能改。2.饿其体肤。3.然后知生于怃患而死于安乐也。4.生于忧患,死于安乐5.曾益其所不能。6.困于心,衡于虑,而后作。7.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 三.简答题

1.作者认为一个国家走向衰败灭亡的原因是“_____,_____”。(用原文回答) 2.短文先从正面论述_________________,在列举六位从卑微贫穷而成为圣君贤相的典型事例后,从理论上归纳了逆境对个人成才的重要性,接着又从反面论述 ______________,并由个人的成才规律推及到国家的兴亡,在基础上顾理成章地得出全文的中心论点。 3.本文认为担当大任的人必须经过艰苦生活的磨炼,请你根据自己的认识,用个实例验证这个观点。 4.文章开头列举的六个人物的事例,他们的共同点是什么?从他们的事例中你获得什么感悟? 5.2008年5月23日,温家宝总理为震后复学的北川学子题下“多难兴邦”四个字,它与本文表达的什么观点相类似? 6.孟子是时期的思想家,〈〈孟子〉〉是家经典著作。

7.唐代名臣魏征认为:帝王心怀忧危,就能任贤受谏;心怀安乐,就会危及国家。这印证了本文的中心论点:_________ 8.〈〈格言联璧〉〉中有一联:“天欲祸人,先以微福骄之;天欲福人,先以微祸警之。”文中“困于心,衡于虑,而后作”一句表达的是上联的意思还是下联的意思?请用自己的话做简单说明。 9.孟子认为“苦其心志”、“劳其筋骨”和“行拂乱其所为”能够增加人的才能。在生活条件日益优越的今天,你认为其中的哪一点仍然是人们增加才能、有所成就的必要条件?请结合生活实际谈一谈你的理解。10.给下面一组排比句划分朗读节奏(用“/”表示)。 必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 11.文中“a.困于心,衡于虑,而后作;b.征于色,发于声,而后喻。”两句分别从人们的心理状态和面部表情两方面来论述_____的道理,进而提出

绝对原创。中考必备《生于忧患死于安乐》比较阅读

7,衢州市中招: 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能. 人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也. (节选自《孟子·告子下》) 16.解释下列句子中加点的词.(4分) (1)傅说举于版筑之间 (2)故天将降大任于是人也 (3)必先苦其心志 (4)征于色发于声而后喻 17.对下列句子中加点的词理解错误的一项是( ▲ ).(2分) A.舜发于畎亩之中(的) B.故天将降大任于是人也(到) C.行拂乱其所为(他的) D.生于忧患而死于安乐也(因而) 18.用现代汉语写出下列句子的意思.(4分) (1)曾益其所不能. (2)人恒过然后能改. 19.2008年5月23日,温家宝总理为震后复学的北川学子题下"多难兴邦"四个字,它与本文表达的什么观点相类似 (2分) 答案:16.(1)(被)选拔(2)责任(使命,任务)(3)使……困苦(4)了解(明白)(4分,每小题1分) 17.D (2分) 18.(1)增加他(原来)没有的才能.(2)人经常犯错误,这样以后才能改正.(4分,每句2分.意思符合即可) 19.生于忧患(生于忧患而死于安乐)(2分) 8,金华市中招: 生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市. 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能. 人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患,而死于安乐也. 15,学习文言文要随时注意积累.请写出例句中加点字的词义,将下面的积累卡片补充完整.(3分) 文言文阅读积累卡片编号:111 词词义例句入① 入则无法家拂士《生于忧患,死于安乐》② 草色入帘青《陋室铭》③ 便舍船,从口入《桃花源记》 16,用现代汉语写出下面句子的意思.(2分) 生于忧患,死于安乐. 17,文章开头列举的六个人物的事例,他们的共同点是什么从他们的事例中你获得什么感悟 (3分)

生于忧患死于安乐练习题及答案

《生于忧患死于安乐》 1、体现本文中心论点的句子是: 2、作者承上文例证承上启下得出的结论是: 3、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经过: 4、经历磨难砥砺的好处是: 。 5、孟子也重视人的主观因素的作用,提出: 6、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断? 7、体现“人非生而知之者,孰能无过?”只要知错能改,善莫大焉的句子是: 8、专立一段,归纳全文中心论点的句子是: 9、一个要成就大业,必须经受一番艰难困苦磨炼的句子: 10面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的: 11、在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断: 八、问答题 1本文的中心论点是? 2、“生于忧患,死于安乐”的含义是? 。 3、孟子《生于忧患,死于安乐》是针对什么问题提出论述的? 4、孟子认为人怎样才能成才? 首先 其次, 5、第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么?作者借此想要说明什么道理? 6、六个例子基本是按照什么顺序排列的? 7、“发”和“举”意思相近,为何六个例子不用同一字? 8、第一段运用了什么论证方法? 9、“故天将降大任于是人也”是指哪些人?

10、上天要把重担加给某个人,必须要从哪几个角度来磨练他?磨练的好处是什么? 11、“故天将降大任于是人也……曾益其所不能”段的论证方法是: 12、“所以动心忍性,曾益其所不能”句在文中的作用是: 13、“人恒过……国恒亡。”段内部层次是: 14、第三段内容和第二段的论述有什么联系? 15、有人做事怕失败,因怕犯错误而畏缩不前。请用本文观点评价一下这种做法。 16、结合《生于忧患,死于安乐》一文,说说经历磨难困苦对一个人有什么益处? 17、有人试验,将青蛙直接置入温度较高的水中,蛙能跳出水中逃生;若将它置于温水中,然后慢慢加热,蛙最终会被与前次试验相同温度的水烫死。这个现象说明了文中的什么道理? 18、在物质生活日益丰富的今天,我们能否养尊处优,耽于安乐?我们还应有哪些忧患常识? 19、第一段列举六个人物,他们共同的特点是什么? 20、文中“举”“发”有何异同? 21、“是人”指的是什么人? 22、第1段用了什么修辞?作用是什么? 23、第1段与第2段在内容上有什么联系? 24、第2段中的过渡句是: 使用的论证方法有: 25、本文列举六个贤人,论述环境(逆境)对造就人才的重大作用。用事实证明了 26、如何理解本文的中心论点? 27、“生于忧患,死于安乐”由此可联想到一个成语:

生于忧患死于安乐中考试题

(三)文言文阅读(16分) 【甲】舜发于畎亩之中,……而死于安乐也。 【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护,傥②遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。” 上①谓侍臣曰:治《如治病,病导愈,犹宝将护。俛|遽自放纵,病复作, 【注】①上:指唐太宗。②傥:倘若。 翻译:唐太宗对亲近的大臣们说:“治国就像治病—样,即使病好了,也应当休养护理,倘若马上就自我放开纵欲,一旦旧病复发,就没有办法解救了。现在国家很幸运地得到和平安宁,四方的少数民族都服从,这真是自古以来所罕有的,但是我一天比一天小心,只害怕这种情况不能维护久远,所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。”魏征回答说:“国内国外得到治理安宁,臣不认为这是值得喜庆的,只对陛下居安思危感到喜悦。” 1. 解释下列加点的词。(4分) (1)管夷吾举于士( ) (2)困于心衡于虑( ) (3)病虽愈()(4〉四夷俱服( ) 答案: (1)狱官。(2)通“横”,梗塞,堵塞,不顺,(3)即使。(4)臣服,服从。 2.翻译文中画线的句子。 (4分) (1)所以动心忍性,曾益其所不能。 (2)故欲数闻卿辈谏争也。

答案:(1)通过这些来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他的才干。 (2)所以(我)很希望多次听到你们的进谏争辩。 评分标准:2分。紧扣“故”“数”字的理解,错一处扣1分,扣完为止。 3.甲文开头连用六个排比的作用是什么?乙文开头 运用比喻的作有又是什么? 答案:甲文连用六个排比,举出事实说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。乙文运用比喻,用治病来比喻治国,说明国家虽然强大了,但仍然要小心谨慎,居安思危。4.结合甲文的观点,说说魏征、“唯喜陛下居安思危”的原因。 (4分) 答案:甲文告诉我们忧愁祸患能使人生存发展,安逸享乐会导致颓废衰亡。唐太宗虽身处太平盛世,但有强烈的忧患意识,即能居安思危,也就尤为可贵、可喜。 (三)阅读甲、乙两段文言文,完成22—25题。(12分) 【甲】舜发于畎亩之中,……然后知生于忧患而死于安乐也。(选自孟子<生于忧患,死于安乐>)

生于忧患_死于安乐练习题及答案

一、为下列加点的字注音: 1、畎亩之中() 2、法家拂士() 3、傅说举于版筑之间() 4、百里奚() 二、解释加点的字: 舜发于畎亩之中:人恒过: 傅说举于版筑之间:管夷吾举于士: 百里奚举于市衡于虑: 故天将降大任于是人也行拂乱其所为 所以动心忍性曾益其所不能 恒过衡于虑 而后作征于色 发于声而后喻 法家拂士敌国 入出 生于忧患死于安乐 三、选择题: 1、选出下列句中加点字的解释不正确的一项。【】 A.舜发于畎亩之中(起,指被任用) B.生于忧患,死于安乐(安逸) C.人恒过,然后能改(过去) D.曾益其所不能(增加。曾,同“增”) 2、选出下列各组加点字的用法相同的一项【】A.必先苦其心志余人各复延至其家(《桃花源记》) B.天将降大任于是人也所欲有甚于生者(《鱼我所欲也》) C.征于色,发于声,而后喻子子孙孙无穷匮也,而山不加增(《愚公移山》) D.傅说举于版筑之间公与之乘(《曹刿论战》) 3、“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”对此句理解有误的项是()A.全文只有此句是用来论证“死于安乐”的。 B.此句是对历史上大量亡国事实的高度概括。 C.此句是针对国君治国而言,告诫国君要居安思危,否则死于安乐。 D.此句是从正面论证受磨炼的益处。 三.翻译下面的句子。 故天将降大任于是人也 必先苦其必志,劳其筋骨 饿其体肤,空乏其身 行拂乱其所为 所以动心忍性,曾益其所不能 人恒过,然后能改 困于心,衡于虑,而后作 征于色,发于声,而后喻

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡 然后知生于忧患,而死于安乐也 四.填空题: ①全文的中心句是。作者认为国家长盛不衰,就需要有。 (用课文词语回答) ②《生于忧患,死于安乐》举出古代位圣君贤相为例,说明他们的共同点是都经受过艰苦环境的磨炼,成就了不平凡的事业。文章以此为根据,说明了。 ④选文中孟子主要讲了两个方面的问题,一是,二是;得出的结论是“ ”,用现在的话说就是。文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是什么? ⑤在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为造就人才的客观条件是“ ”,只有这样,才能“ ”;造就人才的主观条件是“ 。” ⑥短文由个人说到国家,提出“ ”的论断。 五.问答题: 1.孟子在选文第①段中以六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,就必须经受磨练。请写出与之意思相近的两句名言. 2.孟子在文中列举了六位历史人物的经历,强调了“逆境能成才;现在有人认为“顺境也能成才”。对此,你有什么看法,请举例谈谈。 3、孟子说理散文善用排比、句式长短错落,有怎样的表达效果?请你以选文第②段为例加以具体分析。 4.联系自身的实际,谈谈我们应该有怎样的忧患意识。 5.《生于忧患,死于安乐》一开始就列举了六个著名历史人物的事例,这对阐明观点有什么作用? 2.翻译“然后知生于忧患,而死于安乐也”这个句子。 3.语段主要论述了凡是能担天下大任的人才,都必须经受一定的磨炼,这样才能取得“曾益其所不能”的效果或成就。请紧扣这一论述,任意举一个你的事例作论据。(所举事例必须包括人名、所受的磨炼、取得的成就) 4.语段说:“人恒过,然后能改”,有人对这句话持不同见解,结合自己的思考谈一点你的看法。 5.下列加点的实词解释错误的一项是 A、域民不以封疆之界域:区域、地域 B、寡助之至,亲戚畔之畔:通“叛”背叛 C、傅说举于版筑之间举:被选拔,被起用

生于忧患-死于安乐练习题及答案

& 八上《生于忧患,死于安乐》测试题》 一、为下列加点的字注音: 1、畎亩之中() 2、法家拂士() 3、傅说举于版筑之间() 4、百里奚() 二、解释加点的字: 舜发于畎亩之中:人恒过: 傅说举于版筑之间:管夷吾举于士: 百里奚举于市衡于虑: ` 故天将降大任于是人也行拂乱其所为 所以动心忍性曾益其所不能 恒过衡于虑 而后作征于色 发于声而后喻 法家拂士敌国 入出 生于忧患死于安乐 — 三、选择题: 1、选出下列句中加点字的解释不正确的一项。 【】 A.舜发于畎亩之中(起,指被任用) B.生于忧患,死于安乐(安逸) C.人恒过,然后能改(过去) D.曾益其所不能(增加。曾,同“增”) 2、选出下列各组加点字的用法相同的一项 【】 A.必先苦其心志余人各复延至其家(《桃花源记》) B.天将降大任于是人也所欲有甚于生者(《鱼我所欲也》) C.征于色,发于声,而后喻子子孙孙无穷匮也,而山不加增(《愚公移山》) 、 D.傅说举于版筑之间公与之乘(《曹刿论战》) 3、“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”对此句理解有误的项是() A.全文只有此句是用来论证“死于安乐”的。 B.此句是对历史上大量亡国事实的高度概括。 C.此句是针对国君治国而言,告诫国君要居安思危,否则死于安乐。 D.此句是从正面论证受磨炼的益处。 四.翻译下面的句子。 故天将降大任于是人也 ]

必先苦其必志,劳其筋骨 饿其体肤,空乏其身 行拂乱其所为 所以动心忍性,曾益其所不能 ; 人恒过,然后能改 困于心,衡于虑,而后作 征于色,发于声,而后喻 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡 ] 然后知生于忧患,而死于安乐也 五.填空题: ①全文的中心句是。作者认为国家长盛不衰,就需有。(用课文词语回答) ②《生于忧患,死于安乐》举出古代位圣君贤相为例,说明他们的共同点是都经受过艰苦环境的磨炼,成就了不平凡的事业。文章以此为根据,说明了。 ) ④选文中孟子主要讲了两个方面的问题,一是,二是;得出的结论是 “ ”,用现在的话说 是。文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是。 ⑤在《生于忧患,死于安乐》中,孟子认为造就人才的客观条件是 “ ”,只有这样,才能 “ ”;造就人才的主观条件是“。” ⑥短文由个人说到国家,提出“ ”的论断。

生于忧患死于安乐考题全集含答案

生于忧患死于安乐考题全 集含答案 Final revision on November 26, 2020

一、文学常识本文节选自《孟子·告子下》孟子,名轲,战国中期人 二、相关成语 生于忧患,死于安乐内忧外患 三、用原文答题 1、体现本文中心论点的句子是: 然后知生于忧患,而死于安乐也 2、作者承第一部分(第一段)例证承上启下得出的结论是: 故天将降大任于是人也。 3、孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经历: 必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 4、经历磨难砥砺的好处是: 动心忍性,曾益其所不能。 5、孟子也重视人的主观因素的作用,提出: 困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 6、作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 7、体现“人非生而知之者,孰能无过”只要知错能改,善莫大焉的句子是:人恒过,然后能改。 8、专立一段,归纳全文中心论点的句子是: 然后知生于忧患,而死于安乐也。 9、一个要成就大业,必须经受一番磨练的句子:

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。 10.面对客观环境的激发,人的主观世界又是怎样做出反应的: 人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。 11.在总结了大量亡国史实的基础上,作者针对国君提出了怎样的论断: 入则无法家拂士;出则无敌国外患者,国恒亡。 四、问答题 1、本文的中心论点是生于忧患,死于安乐。 2、“生于忧患,死于安乐”的含义是 忧患使人生存发展,安逸享乐使人委靡死亡。 3、孟子《生于忧患,死于安乐》是针对什么问题提出论述的运用了什么论证方法 造就人才,治理国家;对比论证。 4、孟子认为人怎样才能成才 首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,这样才能起到“所以动心忍性,曾益其所不能”的作用。 其次,还要重视人的主观因素。 “困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。” 主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。 5、第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么作者借此想要说明什么道理 这些人虽都出身贫贱,但他们都在经历了艰难困苦的磨练后,终于成就了一番不平凡的事业。 说明忧患可以激发人奋发有为,成功人士必经一番磨难。 6、六个例子基本是按照什么顺序排列的 年代顺序。(按严格的时间顺序,百里溪应该排在孙叔敖的前面。)

生于忧患-死于安乐练习题

生于忧患■死于安乐练习题

生于忧患死于安乐 (一) [ 甲 ] 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于 鱼盐之中, ... ... 然后知生于忧患而死于安乐也。 [ 乙] 上①谓侍臣曰:“治国如治病, 病虽愈,犹宜将护。 傥 ②遽 自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服, 诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争 也。” 魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思 危 耳。” ( 选自司马光《居安思危》 ) 【注释】①上:指唐太宗。② 傥:通“倘” ,倘若。 1 .下面语句朗读停顿正确的一项是 ( ) A. 出/则无敌国外患者,国/恒亡 忍 性,曾益其所/不能 C. 病/复作,则不可/救矣 喜,唯喜/ 陛下居安思危耳 2. 解释下列加点词语。 (1)傅说 举于版筑之间( 喻( ) (3)四夷 俱服( ) 3. 下列各组中加点词的意义和用法相同的一组是 ( ) A.出则无敌国外患者 君谓计将安 出 B.困 于心,衡于虑而后 作 病复作,则不可救矣 C.国恒亡 河曲智叟 亡以应 天将降大任于是人也 故欲数闻卿辈谏争也 4. 把下面句子翻译成现代汉语。 B. 所以/动心 D. 臣/不以为 ) (2 )发于声而后 (4 )诚自古所 希 D. 故

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。 (2)病虽愈,犹宜将护。 5. 通读【甲】【乙】两文,回答下面问题。(1 )甲文探讨了和两个问题,论述了“ ”的道理。 (2 )乙文表达的主要观点(二)【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,... ... 然后知生于忧患,而死于安乐也。 【乙】王育少孤贫,为人佣,牧羊豕①,近学堂。育常有暇拾薪,以雇书生抄书。后截蒲以学书,日夜不止。亡失羊豕,其主笞之。育将鬻己以偿,于是郭子敬闻而嘉之。代育还羊豕给其衣食令育与其子同学。育遂博通经史,仕伪汉,官至太傅。 (《太平御览? 学部》) 【丙】吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐坐卧即仰胆饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织;食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客;振贫吊死,与百姓同其劳。其后四年,越复伐吴。吴士民罢弊,轻锐尽死于齐、晋。而越大破吴,因而留围之三年,吴师败。终灭吴。(节选自《史记》) 【注释】①豕(shǐ):猪。②蒲:水杨树。③鬻(yù):卖。1.用“/”给下面句子断句,每句断两处。 ⑴代育还羊豕给其衣食令育与其子同学。⑵置胆