人教版高中地理必修2练习:阶段综合检测卷

阶段综合检测卷

(时间:45分钟总分:100分)

一、单项选择题(每小题4分,共44分)

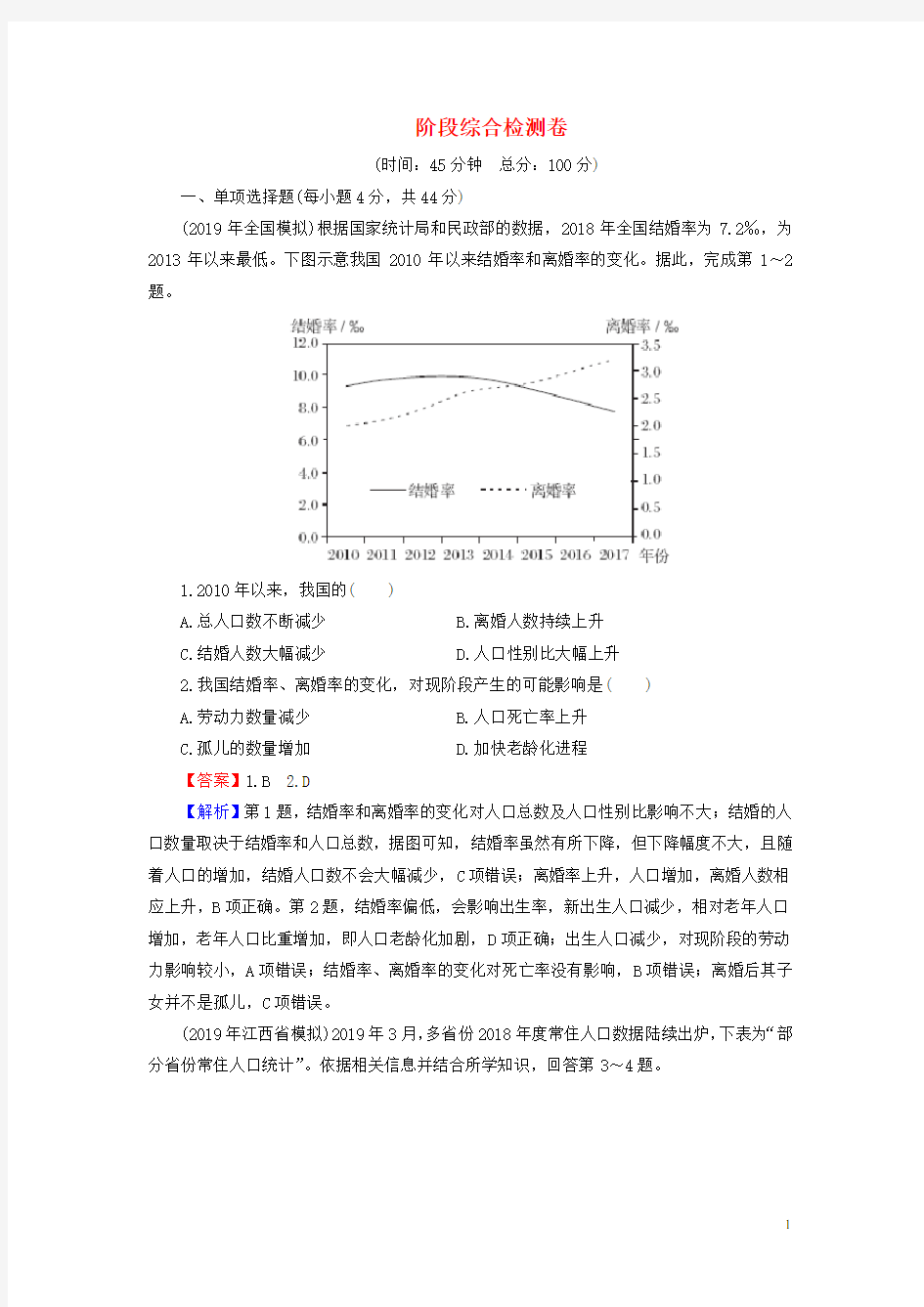

(2019年全国模拟)根据国家统计局和民政部的数据,2018年全国结婚率为7.2‰,为2013年以来最低。下图示意我国2010年以来结婚率和离婚率的变化。据此,完成第1~2题。

1.2010年以来,我国的( )

A.总人口数不断减少

B.离婚人数持续上升

C.结婚人数大幅减少

D.人口性别比大幅上升

2.我国结婚率、离婚率的变化,对现阶段产生的可能影响是( )

A.劳动力数量减少

B.人口死亡率上升

C.孤儿的数量增加

D.加快老龄化进程

【答案】1.B 2.D

【解析】第1题,结婚率和离婚率的变化对人口总数及人口性别比影响不大;结婚的人口数量取决于结婚率和人口总数,据图可知,结婚率虽然有所下降,但下降幅度不大,且随着人口的增加,结婚人口数不会大幅减少,C项错误;离婚率上升,人口增加,离婚人数相应上升,B项正确。第2题,结婚率偏低,会影响出生率,新出生人口减少,相对老年人口增加,老年人口比重增加,即人口老龄化加剧,D项正确;出生人口减少,对现阶段的劳动力影响较小,A项错误;结婚率、离婚率的变化对死亡率没有影响,B项错误;离婚后其子女并不是孤儿,C项错误。

(2019年江西省模拟)2019年3月,多省份2018年度常住人口数据陆续出炉,下表为“部分省份常住人口统计”。依据相关信息并结合所学知识,回答第3~4题。

3.广东、山东常住人口数量位居前列,影响的主要因素有( )

①经济发展水平②交通③房价④环境⑤公共服务水平⑥落户政策

A.①②④

B.①⑤⑥

C.①③④

D.②④⑤

4.北京市常住人口呈现负增长,重要原因是( )

A.严格的人口调控政策

B.经济活力欠佳

C.环境污染严重

D.交通拥堵

【答案】3.B 4.A

【解析】第3题,广东、山东等省人口数量增加,主要原因在于经济发展水平高,劳动力需求大,就业机会多,而且工资水平较高,吸引人才前往,并能留住人才,①正确;公共服务设施的完善以及服务水平的提高,能够留得住人才,⑤正确;同时相对宽松的落户政策,更能够吸引人才迁入,⑥正确;交通、房价、环境这几方面会对人口迁移产生影响,但不是最主要的,②③④错误。第4题,北京出现负增长的人口变化,是由于近几年主动严格控制人口落户政策,加上居高不下的房价和国家疏散非首都功能等原因导致常住人口负增长,但其中最重要的原因是严格的人口调控政策。

(2018年河北省张家口市阶段性测试)2016年底前北京市西城区基本完成“动批”疏解工作;2017年底全面完成“动批”疏解工作。“动批”疏解指的是北京动物园批发市场将整体搬迁至河北省廊坊市。据此,完成第5~6题。

5.与北京市相比,河北省廊坊市的优势条件是( )

A.交通通达度高

B.市场辐射面广

C.商业气息浓厚

D.土地资源充足

6.北京动物园批发市场搬迁至河北廊坊市会( )

A.增加北京市内交通压力

B.加快河北廊坊市城市化进程

C.使北京市的就业率下降

D.提高河北廊坊市的环境质量

【答案】5.D 6.B

【解析】第5题,北京市与廊坊市相比,北京市的交通通达度较高,市场辐射面较广,商业气息浓厚;廊坊市的优点是土地资源充足,开发的空间较大,故D项正确。第6题,北京动物园批发市场搬迁至河北廊坊市会减小北京市内交通压力,故A项错误;加快廊坊市城市化进程,故B项正确;批发市场搬迁不会影响北京市的就业率,故C项错误;批发市场搬迁到廊坊可能会导致廊坊市环境压力增加,故D项错误。

(2019届广东省惠州市调研)奈曼沙漠位于内蒙古东部的科尔沁沙地南缘,大兴安岭东侧。这里黄沙遍布,但某团队却通过在地下0.8~1 m处铺设特制的衬膜,在该地成功开垦出万亩稻田。据此,完成第7~9题。

7.与长江中下游地区相比,奈曼沙漠种植水稻的有利条件是( )

A.热量充足

B.地形平坦

C.光照充足

D.土壤肥沃

8.该地种植水稻的主要水源来自于( )

A.地下水

B.河流水

C.大气降水

D.冰雪融水

9.该地稻田地下铺设特制衬膜的主要目的是( )

A.增加肥力

B.减少蒸发

C.阻隔沙尘

D.防止渗漏

【答案】7.C 8.A 9.D

【解析】第7题,由材料可知,该地位于内蒙古东部的科尔沁沙地南缘,大兴安岭东侧,黄沙遍布,沙质土壤较长江中下游地区的水稻土贫瘠,D项错误;该地纬度高,热量没有长江中下游地区充足,A项错误;该地位于大兴安岭东侧,地势起伏,不如长江中下游地区地形平坦,B项错误;该地为温带大陆性气候,气候干旱,降水较少,光照充足,而长江中下游地区为亚热带季风气候,气候温和湿润,晴天比奈曼沙漠少,光照条件不如奈曼沙漠,故C项正确。第8题,该地气候干旱,降水较少,C项错误;冰雪融水主要集中在春季,无法满足水稻种植的需求,D项错误;科尔沁沙地,黄沙遍布,河流较少,径流量小,水量不足,

B项错误;该地种植水稻的主要水源来自于地下水,故A项正确。第9题,该地为沙漠,遍布黄沙,水源容易下渗,稻田地下铺设特制衬膜的主要目的是防止渗漏,故D项正确。

(2017年安徽省亳州市期末质量检测)下图示意英国、阿根廷主要畜牧业(图中阴影)分布。读图完成第10~11题。

10.甲、乙两图中畜牧业有明显差异,具体表现为( )

A.甲国以肉牛为主B.甲国多天然草原

C.乙国以奶牛为主D.乙国农场规模大

11.甲国畜牧业( )

A.畜产品品质差B.国家市场为主

C.畜产品商品率高D.机械化水平低

【答案】10.D 11.C

【解析】第10题,甲图是乳畜业,以奶牛为主,温带海洋性气候,适合多汁牧草生长;乙国以肉牛为主,是大牧场放牧业,农场规模大。第11题,甲是英国,畜产品品质高,乳畜业是面向城市市场发展起来的,商品率高,机械化水平高。

二、综合题(共56分)

12.(2019年江苏省金陵中学模拟)阅读材料,回答下列问题。(32分)

材料一据媒体报道,2017年,一场在武汉、成都、西安等新一线城市间爆发的“人才争夺战”打响。2018年初,北京、上海、天津等老一线城市也纷纷加入,“抢人大战”日趋激烈。与此同时,我国广大农村正承受人才流失之痛,空心化和老龄化严重。对此,党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”,着力通过产业发展、改善人居、建设生态文明等政策,平衡城乡发展。

材料二借助“大学生凭身份证和学生证即可在线落户”的宽松政策,西安市“抢人”战绩不俗:仅2018年1~3月,西安市累计新迁入人口21万,直逼2017年迁入人口总和。有的网友直言不看好西安,认为京沪若放开落户限制,人才将再次回流。

(1)根据所学地理知识,请列举措施谈谈如何实现“乡村振兴”?(10分)

(2)结合材料分析短期内大量人口迁入给西安可能带来哪些不利影响。(10分)

(3)针对有的网友不看好西安,认为北京等一线城市若放开落户限制,人才将再次回流的观点,你认同吗?说出你的观点和理由。(12分)

【答案】(1)结合地方特点,发展乡村特色产业;推动村企合作实现产业下乡,农民就地择业;改善交通、住房等基础设施;完善教育医疗等社会服务;美化环境,打造宜居乡村;保护生态,防治污染,发展乡村生态旅游;鼓励优秀人才下乡,参与美丽乡村建设和治理;保护和传承乡村优良习俗和文化,构建乡村精神文明建设。

(2)加大城市基础设施压力,挤占社会公共服务资源;就业压力增大;推高房价和物价,抬高当地消费水平;城市管理难度加大;环境质量降低。

(3)认同。理由:北京市中外知名企业云集,高端就业岗位多,对顶尖人才吸引力更大;第三产业发达,服务水平高;就业机会多,收入水平高;北京基础设施完善,社会公共服务健全;北京市作为我国政治、经济、文化中心,知名度和吸引力更大;北京市国际化程度高,利于对外交流。

或不认同。理由:西安市平均工资虽低,但家庭购房负担轻;物价低生存压力小;西安市历史底蕴深厚;高校众多,加之有政策优势,产业发展和科技创新潜力大;北京市就业竞争更加激烈;北京市空气质量差,交通拥堵严重,生活满意度低。

13.(2016年山西太原期末)阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

材料泰国国土面积51.3万m2,人口约6 700 万,是世界最大的稻米出口国,其出口量大约占世界出口量的36%。该国长期坚持农业优先战略,以先进的农业科技、严格的质量标准支撑和促进稻米生产。图1示意泰国地形图,图2示意甲城市气温和降水状况。

(1)推测泰国水稻种植业的主要地区,并分析其有利的自然条件。(12分)

(2)分析泰国成为世界最大的稻米出口国的主要原因。(12分)

【答案】(1)中部平原(湄南河中下游平原和湄公河中游平原)及沿海地区;热带季风气

候,水热资源丰富;地形平坦,土壤肥沃。

(2)自然条件优越,水稻种植面积广;农业技术先进,稻米质量好;单产高,总产量大;国家政策的扶持等。

人教版高中地理必修一知识点总结

第一章行星地球 第一节宇宙中地球 一、地球在宇宙中的位置 1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。 2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。 ★3.天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2) 太阳系 银河系其他行星系总星系 总星系其他恒星世界 河外星系 二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4) 1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 2.八大行星分类(课本P5图1.5) ★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6) 一、为地球提供能量 1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7) ⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源 ★二、太阳活动影响地球 2.太阳活动对地球的影响(课本P11) ⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性(课本P11活动); ⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极地区产生极光;⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节地球的运动 ★一、地球运动的一般特点 二、太阳直射点移动23°26′N ★1.太阳直射点的移动规律如图示 0° ★2..地球公转过程中两分两至点的判断23°26′S 依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点 简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。如下图 3..地球公转过程中速度变化的判断 依据:1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。 二、昼夜交替和时差 ★㈠昼夜交替 1.⑴昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;⑵昼夜交替产生的原因是——地球自转。 2.晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。3.晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。 4.晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。 5.晨昏线与地轴的夹角变化范围:0°~ 23°26′ 6.太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上<0°,晨昏线上=0°。 7.昼夜交替的周期:一个太阳日=24小时 ★㈡地方时的计算 1.地方时计算原理: ①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早) ②同一条经线上地方时相同 ③经度每隔15°地方时相差1小时(既1°=4分钟) 2.地方时计算方法:

高中地理必修二测试题

高中地理必修二测试题. 高一地理试题 一、单项选择题 下图是世界某三个区域的人口统计图。据此回答1~3题。 1.A区域最有可能位于( ) A.北美 B.欧洲西部 C.澳大利亚 D.撒哈拉沙漠以南的非洲2.影响B区域人口自然增长率高的主要因素是( ) A.经济发展水平很高 B.人口受教育水平很高 C.人们的生育意愿较低 D.医疗卫生条件不断改善 3.C区域存在的主要人口问题是( ) A.新增人口过多 B.老年人口过多 C.劳动力素质低 D.劳动力过剩 下图为“印度东部沿海某城市区域示意图”,读图完成第4题。

) 4.若该城市需布局一大型火力发电厂,其最佳区位是( .④D.② B C.③.① A ) .人类历史上出现不同的人口增长模式类型是因为5( .不同历史阶段社会生产力发展水平不同A - 2 - B.不同历史阶段有不同的自然灾害和战争爆发 C.不同地区人口居住地的自然环境不同 D.农业和工业的出现 6.在人口增长模式变化过程中,首先开始转变的是( ) A.出生率 B.死亡率 C.自然增长率 D.生育率 读“美国部分地区轮廓图”,回答7~8题。 7.图中a、b、c、d、e五区域中,不属于商品谷物农业地域类型的是 ( ) A.a、b B.c、d C.d、e D.b、e 8.和欧洲相比,美国商品谷物农业在生产上的最突出优势是( ) A.这里的各个环节大都由机器作业 B.有五大湖及密西西比河的航运C.地广人稀,可以进行大规模的生 D.科技发达,政府投入较多 下图为人口相等的四城市某年人口变动资料,据图回答下面9~10题。 下图是“某跨国公司工业投资地域变化图”,a、d两国均为发达国家,b、c两国均为发展中国家。读图,完成20~21题。 .在阶段Ⅰ,影响跨国公司投资设厂的主导因素是9 - 3 - .科技水平.原材料.劳动力 C D A.市场 B .段Ⅱ,影响跨国公司投资设厂的主导因素是 10 .原材料 B.市场 C.科技水平 DA.劳动力 题。读下图,回答11~12

最新-高一地理必修二第四章测试题

高中地理必修二第四章工业地域的形成与发展测试卷 一、单项选择题 1.下列工厂宜接近原料产地的是 A.甘蔗制糖厂 B.家具厂 C.服装加工厂 D.面包厂 2.下图是“我国东部沿海某城市的工业布局规划图”。你认为规划合理的是 化 工 厂公 路河 流 及 流 向D A B C 居 民 区 3.20世纪80年代以前,我国在内地建立了一些大型工业基地,主要原因是 A.接近劳动力丰富的地区 B.政策的影响 C.煤炭丰富 D.河流众多,交通便利 4.关于工业联系的叙述,正确的是 A.为汽车厂生产各种零部件的工厂间存在着生产联系 B.绝大多数产品从原料开始的全部加工过程是在一个工厂里独立完成的 C.甜菜制糖厂与钢铁厂间存在着生产联系 D.有些工厂为了共同利用资金、技术形成空间联系 5.关于工业集聚的叙述,错误的是 A.可以充分利用基础设施 B.可以加强彼此之间的信息交流和协作 C.降低运输费用 D.增大能源消耗 6.下列哪些城市由于工业地域扩展而形成 A.天津 B.成都 C.马鞍山 D.济南 7.从投入—产出的工业联系看,下列工厂中,应靠近钢铁厂的是 A.化纤厂 B.机床厂 C.石油厂 D.食品厂 8.德国鲁尔区衰落的主要原因中,不属于世界工业发展形势影响的是 A.第三次技术革命的冲击 B.钢铁生产总量过剩 C.煤炭的能源地位下降 D.生产结构较为单一 9.新兴工业区是在传统工业区开始走向衰落的同时出现的,它首先形成于 A.传统工业集中的大城市 B.传统工业相对较少的小城市

C.乡村地区 D.发展中国家 10.下列工业部门属高技术工业的是 A.电子工业、化学工业 B.半导体工业、核工业 C.遗传工程、汽车工业 D.航天工业、造船工业 11.旧金山附近的“硅谷”与九州岛、慕尼黑、苏格兰等高新技术工业区比较,其发展快的特殊条 件是 A.科技力量强 B.环境优美 C.军事订货多 D.高速交通方便 12.鲁尔区将炼钢高炉建到荷兰海边,主要是为了 A.就近获得从国外港口进口的大量煤炭 B.就近将工业废水、废渣排入海洋 C.就近获得通过鹿特丹港口的进口的铁矿石 D.便于得到充足的水源供应 13.“硅谷”的许多企业把新工厂建到内地的克萨斯,以及东南亚、墨西哥等地。这是因为 ①新厂址地理位置更安全②新厂址交通更便捷③“硅谷”的土地被使用殆尽④“硅谷”的劳动力价格高 A. ①② B. ③④ C. ②④ D. ①③ 14.炼钢厂与轧钢厂之间的联系属于 A.非生产上的空间联系 B.信息联系 C.生产上的投入一产出联系D.非物质联系 15.“第三意大利”分布在A.意大利北部 B.意大利东北部和南部 C.意大利南部D.意大利东北部和中部 下表为世界钢铁工业发展过程中每炼1吨钢所需原料、燃料的变化资料。据表完成16~17题。 16.19世纪初,钢铁企业为提高经济效益,布局靠近 A.原料地 B.燃料地 C.销售市场 D.交通枢纽 17.20世纪80年代以来,某钢铁企业若考虑经济效益,在布局上选择下图中哪一点最适宜

人教版高中地理必修三知识点总结

第一节地理环境对区域发展的影响 区域:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。 区域具有一定的区位特征,以及一定的面积、形状和边界。 区域内部的特定性质相对一致。 区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 区域特征:层次性;差异性;整体性;可变性 区域不同发展阶段地理环境的影响——以长江中下游平原为例 区域地理环境对人类活动的影响不是固定不变的,而是随着社会、经济、技术等因素的改变而改变。 开发早期:人们利用和改造自然的能力低下,稠密的水系成为人们交通的阻隔,黏重的土壤使人们开垦困难。受地理环境的限制,耕作农业发展缓慢。 农业社会:①船作为交通工具被广泛使用,长稠密的水系为扩大交通联系提供了天然水道。 ②随着农业生产工具的改进和生产技术的改良,长江三角洲多水而质地黏 重的土壤不再成为耕作业的限制条件,农业生产得到较快的发展。 ③随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,长江三角洲人口 越来越稠密。(人口迁移) ④优越的气候条件还使得长江三角洲成为我国主要的桑蚕和棉花生产基 地。 现代社会:①工商业的发展使长人口、城市密集,耕地面积减小。 ②耕地被分割得很破碎,不利于机械化的推广,粮食商品率低。 ③今天长江三角洲作为全国“粮仓”的地位已逐渐让位于东北平原和华北 平原,在全国棉花生产中的地位也比不上新疆南部和华北平原。 北方民居正南正北的方位观比南方强; 北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄; 从北到南,民居的屋顶坡度逐渐增大,房檐逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。 如果不考虑地价、建筑材料等因素,建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。 比较长江三角洲和松嫩平原的异同 第二节地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 地理信息技术:获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称,主要包括遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)。 遥感(RS):概念:所谓遥感,是人们在航空器(如飞机、高空气球)或航天器(如人造卫星) 主要环节:目标物→传感器(最重要)→遥感地面系统→ 成果 特点和优点:精度高,质量高,效率高,而且节省人力、财力。

高一地理 必修二第一次月考(含答案)

高一地理必修二第一次月考试卷 一、单项选择题(每小题2分,共50分) 读右面某四国人口构成示意图,回答1~2题。 1.人口老龄化最严重的国家是( b ) A .① B .② C .③ D .④ 2.最可能属于发展中国家的是( a ) A .① B .② C .③ D .④ 右图图甲、乙两国人口增长模式转变图。据此回答3~5题。 3.目前与甲国1890~1920年人口增长模式相同的国是 A .印度 B .古巴 C .新西兰 D .中国 4.乙国1970年以后人口出生率迅速下降的主要原因可能是(a ) A .政府人口调控政策力度大 B .政局动荡,长期战乱 C .3年自然灾害,饥荒严重 D .抚养孩子成本上升,夫妇不愿多生孩子 5.由图可作出的正确判断是( d ) A .甲国可能分布在撒哈拉以南的非洲 B 、.目前甲国为人口净迁出国 C .目前乙国劳动力短缺 D .目前甲国人口模式已经进入现代型 根据我国2005年人口构成表,相关专家认为中国开始进入“人口红利”期,“人口红利”期指的是在一个时期内,社会抚养指数相对较小,总人口中劳动适龄人口比重较大。据此回答5-6题。 5.与发达国家相比,我国“人口红利”期提前到来的主要原因是 ( c ) A.经济发展速度很快 B.医疗卫生事业进步,人口死亡率低 C.计划生育政策的实施 D.城市化速度快 6.不符合我国的人口结构特点的是 ( d ) A.劳动年龄人口比重大,劳动力资源丰富,为经济快速发展提供了强大的动力 B.中国老龄化呈现速度快、规模大、“未富先老”等特点 C.从人口性别结构看,男女比重失衡,存在一定社会隐患 D.城乡人口比重基本持平。 下图示意某城市20世纪80年代和90 年代平均人口年变化率,当前该城市中人口约1300万。据此完成7~8题。 自然增长 国际净迁移 自然增长 国际净迁移 国内净迁移 国内净迁移 总人口增长 总人口增长 1981~1990 1991~2000 0 2 3 1 4 -3 -1 -2 0 2 3 1 4 -3 -1 -2 人口年变化率%

人教版高中地理必修三知识点整理

人教版高中地理必修三全套复习学案+经典试题 第一章:地理环境与区域发展 第一节:地理环境对区域发展的影响 1、区域 概念:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 区域的特征:层次性;差异性;整体性;可变性 2、长江三角洲和松嫩平原的异同 相同:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区 不同:①地理位置差异:长江三角洲在我国东部沿海地区的中部,长江的入海口;松嫩平原在我国东北地区的中部②气候条件差异:长江三角洲在亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期;松嫩平原在温带季风气候区,大陆性稍强,降水较少,温暖季节短,生长期较短,水热条件的组合不如长。③土地条件差异:长江三角洲以水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平;松嫩平原黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。④矿产资源条件差异:长江三角洲矿产资源贫乏,松嫩平原有较丰富的石油等矿产。 3、地理环境对农业和商业的影响: 例题:读“长江三角洲与松嫩平原的地理环境差异”图,回答下列问题。 (1).比较长江三角洲与松嫩平原的地理环境差异及对农业发展的影响。 长江三角洲在良好的水热条件基础上,发展水田耕作业,一年两熟至三熟;松嫩平原受水热条件的限制,发展旱地耕作业,一年一熟。 长江三角洲河湖水面较广,水产业较为发达;松嫩平原西部降水较少,草原分布较

广,适宜发展畜牧业。 (2).地理环境对区域工业发展影响显著: 长江三角洲成为我国最重要的综合性工业基地,其有利的地理环境是:位于我国沿海航线的中枢,长江入海的门户,对内外联系方便;依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。 松嫩平原成为我国的重化工业基地,其有利的地理环境是:丰富的石油资源和周围地区的煤、铁等资源。 第二节:地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 第二节:地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 地理信息技术:概念:获取管理分析应用---空间信息 遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、地理信息技术(GIS) 应用:区域地理环境研究、大众化应用 一遥感(RS)-----获取信息 1 概念:人们在航空器或航天器上,利用一定的技术装备,对地表物体进行远距离的感知。 2 工作原理:不同地物或同种地物的不同性状,其反射和辐射的电磁波不同 3 工作过程:目标物辐射和反射电磁波→传感器收集传输→遥感地面系统信息处理信息分析→专业图件统计数字 4 特点和优点:可以首先从面上的区域分析研究入手,然后有重点地选择若干点、线进行野外验证和检查。 范围大、速度快周期短、效率高;受限制少;提高精度和质量、节省人力财力 5 应用:区域地理环境研究---获取信息 二全球定位系统(GPS) 1 概念:在全球范围内实时进行导航、定位的系统。 2 组成:三大部分组成:空间部分—GPS卫星星座(共24颗,其中21颗工作卫星, 3 颗备用卫星);地面控制部分—地面监控系统;用户设备部分—GPS信号接收机 3 作用和优点:为用户提供---三维坐标、速度、时间 优点---全能性、全球性、全天候、连续性、实时性

高一地理必修二综合试题(卷)新版

涡阳四中2015--2016学年高一(下)检测 地 理 试 题 一、单项选择题(共25题,每小题2分,共50分。) 下图是某城市人口增长和人口自然增长率变化图,读图回答1~2题。 1.该市人口数量持续上升的最主要原因是 A.人口出生率高 B.人口死亡率低 C.大量人口迁入 D.原有人口基数小 2.该城市的人口再生产类型为 A .传统型 B .原始型 C .过渡型 D .现代型 HD 指数是用来评价区域经济规模与人口规模的协调程度,HD<0.30为协调状态,0.30~0.55为不协调状态。“十五”以来,北京市常住人口的年增长率超过3%(每年常住人口净增加60万人以上),提前10多年突破了城市总体规划确定的2020年1800万人口的目标。下图甲为“北京市人口密度分布示意”,图乙为“北京市经济—人口分布协调偏离指数(HD)变化趋势”。据此回答3~5题。 3. 北京市近年来HD 变化的主要原因是( ) A. 人口过度集中于中心城区 B. 城市经济发展速度降低很快 C. 城市经济发展速度超过了人口增长速度 D. 城市地下空间的广泛使用 4. 图甲中北京市人口分布对北京市区所产生的主要问题有( ) ①水土流失 ②荒漠化 ③交通拥堵 ④住房困难 ⑤环境污染 A .①②③ B .②③④ C .③④⑤ D.①②⑤ 5. 为解决北京市人口分布所产生的问题,下列措施合理的是( ) A. 凝聚中心城区的商业、教育、卫生等功能 1270 1290 1310 1330 1350 万人 自然增长率 -1 -2 -3 人口数量 自然增长率 %

B. 在周边城镇新区均衡配置教育和卫生等优质公共服务资源 C. 促进城市内部各区域产业均衡发展 D. 加快利润较高的企业向西部地区转移 某种农作物生长期约2个月,前期(1个月)最适宜温度15~18℃,后期(1个月)最适宜温度 12~14℃。下图是种植该作物的甲乙两地气候资料。根据所给材料,回答6~7题。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月份403020 10 -10-20 气温(℃) 甲乙 6.该作物在乙地的最佳收获月份 ( ) A .3月 B .5月 C .11月 D .9月 7.与甲地相比,乙地种植该作物( ) A .病虫害少 B . 离市场近 C .水源丰富 D .上市较迟 下图是苹果种植的纬度分布示意图,读图回答8~9题。 8.苹果能在特殊产地生长的主要因素是 A .水分 B .地形 C .技术 D .劳动力 9.下列地区最适宜建苹果果汁厂的是 A .黑龙江 B .云南 C .山东 D .海南岛 区位基尼系数反映了经济活动在地理上分布的不均匀程度。基尼系数越大,产业的集聚度越高。读表回答10~11题: 中国部分制造业行业的区位基尼系数 10.影响食品加工行业区位选择的主要因素是 A .技术 B .市场 C .原料 D .劳动力 11.据表分析,下列说法正确的是 A .专用设备制造业处于低端集聚水平 B .产业集聚度呈现由高到低的变化过程 C .食品加工业产业集聚度下降 D .石油化工业比食品加工业分布更均匀 行业 年份 1994 1996 2000 2003 2005 食品加工业 0.032 0.049 0.033 0.111 0.169 烟草加工业 0.427 0.428 0.44 0.41 0.449 石油化工及炼焦业 0.128 0.162 0.135 0.194 0.233 专用设备制造业 0.046 0.042 0.033 0.045 0.013

最新人教版高中地理必修二单元测试题全套带答案

最新人教版高中地理必修二单元测试题全套带答案 第一章人口的变化测试题 (测试时间:45分钟满分:100分) 一、选择题 下图是我国东南沿海经济发达地区某新兴城市人口增长示意图。读图,完成第1题。 1.1992年至1993年,该城市的人口增长率是( ) A.16.7% B.14.3% C.0.9% D.1 读甲、乙两国人口变化曲线图,完成2~3题。 2.关于甲、乙两国人口增长模式类型的叙述,正确的是( ) A.1900—1950年,两国人口增长模式皆为原始型 B.1850—1950年,甲国人口增长模式为原始型 C.1900—1950年,乙国人口增长模式为传统型 D.20世纪末甲国的人口增长模式为现代型 3.从图中可看出,人口增长模式的转变开始于( ) A.出生率的下降B.死亡率的下降 C.自然增长率的下降 D.自然增长率的上升 全国第六次人口普查数据显示,我国人口总数约为137 053万,与第五次人口普查相比,十年增加7 390万人,年均增长0.57%。读我国第五次与第六次人口普查年龄结构对比统计图,完成4~5题。

4.下列关于我国人口增长的叙述,正确的是( ) ①人口数量变化主要是由于自然环境的改善②十年间,人口出生率下降③现阶段,影响我国人口总量变化的主要因素是人口迁移④十年间,人口增长速度趋于缓慢 A.①②B.③④ C.①③D.②④ 5.目前,我国人口问题的主要表现是( ) ①人口自然增长率下降②每年净增人口多③人口老龄化明显④劳动力数量急剧下降 A.①② B.③④ C.②③D.①④ 总和生育率也称总生育率,是指某国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均生育子女数。读中国总和生育率变化曲线图,完成6~7题。 6.20世纪70年代以后,我国总和生育率呈下降趋势,导致这种变化的主要原因是( ) A.城市化的推进B.城乡人口迁移 C.人口老龄化D.国家人口政策 7.如果图中所示变化趋势持续下去,最可能出现的是( ) A.人口素质下降B.就业压力加大 C.人口老龄化D.劳动力成本下降 读图,a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁及以上三种年龄结构人数所占总人口比重。据此完成第8题。 8.图中①国0~14岁年龄人数所占总人口比重大小,以及应采取的措施,正确的是( ) A.70% 鼓励生育B.60% 计划生育 C.15% 采取移民政策D.30% 鼓励人员出国 下图示意四个国家人口的性别—年龄构成。读图,完成9~10题。

人教版高一地理必修一知识点总结,图文版,最全面最详尽

习一地球和地球仪 一、地球的形状和大小: 1、形状:地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。 2、大小:极半径6357千米、赤道半径6378千米、平均半径6371千米。 3、赤道的周长约40000千米,经线圈长约40000千米 二、地球仪 ㈣经纬网的常见形式 N S 纬线是直线,经线连接南北纬线是以极点为中心的同心 圆,经线是由极点向四周呈放

★三、经纬网的应用 1.确定地理坐标 方法:⑴确定相邻两条经线的经度间隔,一般情况俯视图是45°,侧视图是30° ⑵从已知经线开始沿自西向东的方向,依据东经增大,西经减小,标出各条经线的度数 2.利用经纬网确定方位 (1)位于同一条经线上的两点为正南或正北的关系,位于同一条纬线上的两点为正东或正西的关系。 (2)既不在同一条经线上又不在同一条纬线上的两点的方位,既要判定两点间的南北方向,又要判定两点间的东西方向。 南北方向的判定:北半球纬度越高越偏北,南半球纬度越高越偏南 东西方向的判定:①两地都为东经,度数大的偏东,②两地都为西经,度数小的偏东。③一东一西,当二者经度和小于180度,东经偏东,当二者经度和大于180度,西经偏东。(在已知各地经纬度的情况下,用此规律最简单) 【说明】在经纬网图中判定东西方向,只要保证两点间的经度间隔小于1800 ,均可按地球自西向东的自转方向确定东西方位. 3.利用经纬网计算距离 (1)经线上1°对应地面上的弧长(即经线长度)大约是111km (2)赤道上1°对应地面上的弧长大约也是111km,由于各纬线长度从赤道向两极递减,其他纬线上l °对应的实际弧长大约为111×cos 纬度km 。 4.两地间最近航线方向的判断----球面上任意两点间的最短距离,是通过这两点的大圆的劣弧部分长度 ⑴同一经线圈上的两点,最短距离的劣弧线就在这个经线圈上. ⑵出赤道外,同一纬线上的两点,其最短距离的劣弧向较高纬度凸. ⑶晨昏线是大圆,处在晨昏线上两点的最短距离就是两点之间的最短晨昏线 复习课二 地 图 一、地图的基本要素——比例尺、方向、图例 1.比例尺 ①概念:图上距离比实地距离缩小的程度。 120°E

人教版高中地理必修三知识点总结

第一章地理环境与区域发展(高考学习网:https://www.360docs.net/doc/5d12820365.html,/dili/) §1地理环境对区域发展的影响 1、区域是在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的,具有一定的区位特征,以及一定的面积、形状和边界。区域界线有的是明确的,有的具有过渡性质。区域既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。 2、区域特征:层次性;差异性;整体性;可变性。 3、长江三角洲和松嫩平原的异同:(1)同:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区。(2)异:①位置差异:长江三角洲位于我国东部沿海地区的中部,长江的入海口;松嫩平原位于我国东北地区的中部。②气候条件差异:长江三角洲在亚热带季风气候区,夏季高温多雨、雨热同期;松嫩平原在温带季风气候区,也是雨热同期,但大陆性稍强,降水较少,温暖季节短,生长期较短,水热条件的组合不如长江三角洲。③土地条件差异:长江三角洲以水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平;松嫩平原黑土分布广泛,耕地多为旱地、集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。④矿产资源条件差异:长江三角洲矿产资源贫乏,松嫩平原有较丰富的石油等矿产。 4、长江三角洲在良好的水热条件基础上,发展水田耕作业,主要种植水稻、油菜、棉花等,一年两熟至三熟;松嫩平原受水热条件的限制,发展旱地耕作业,主要种植玉米、春小麦、大豆等,一年一熟。 5、长江三角洲河湖水面较广,水产业较为发达;松嫩平原西部降水较少,草原分布较广,适宜发展畜牧业。 6、长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,长江入海的门户,对内对外联系方便,商业贸易发达,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地。松嫩平原利用当地丰富的石油资源和周围地区的煤、铁等资源发展重化工业,成为我国的重化工业基地。 7、区域不同发展阶段中地理环境的影响:(以长江三角洲为例) (1)早期:河流、湖泊和沼泽分布较广,地势平坦,土质黏重。受地理环境的限制,耕作农业发展缓慢。 (2)农业社会:①船作为交通工具被广泛使用,稠密的水系为扩大交通联系提供了天然水道。②随着农业生产工具的改进和生产技术的改良,多水而质地黏重的土壤不再成为耕作业的限制条件,农业生产得到较快的发展。③随着我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,人口越来越稠密。④优越的气候条件还使得长江三角洲成为我国主要的桑蚕和棉花生产基地。 (3)农业社会后期:①工商业的发展使人口、城市密集,耕地面积减小。②耕地被分割得很破碎,不利于机械化的推广,粮食商品率低。③今天作为全国“粮仓”的地位已逐渐让位于东北平原和华北平原,在全国棉花生产中的地位也比不上新疆南部和华北平原。 §2地理信息技术在区域地理环境研究中的应用 1、地理信息技术指获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称,主要包括遥感、地理信息系统和全球定位系统等。 2、遥感:(RS)对地表物体进行远距离的感知。 物体辐射和反射电磁波→收集→传输→信息处理信息分析→专业图件统计数字 目标物→传感器(关键装置)→遥感地面系统→成果

高中地理必修二综合测试题

08级地理模块测试题 时间:90分钟分值:100分 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分) 1. 区域划分的基础是 ( ) A.区域差异 B.区域面积 C.区域竞争力 D.区域内的人地关系 读我国东、中、西部三个经济地带的产业结构图,完成2~4题 2.目前,我国三个经济地带的产业结构是 ( ) A.东部地带的产业结构相对较优,二、三产业比重较大 B.中部地带的产业结构较优,一、二、三产业比例均衡 C.西部地带的产业结构最优,一、二、三产业均在27%~41%之间 D.西部地带第三产业比重较大,生产力水平较高 3.三个地带比较 ( ) A.①地区第一产业的比重小,说明其第一产业发展落后 B.随着我国西部地区的开发,③地带的第一产业比重将会大幅度的提高 C.三个地带中第三产业有可能提供更多的就业机会 D.随着经济的发展,三个地带的第二产业比重将会上升,第三产业的比重会有所下降4.为了加强三个地带联合与互补发展,由东部地带向中、西部转移的工业发展类型是 A.劳动密集型 B.资金密集型 C.技术密集型 D.严重污染型 读我国南方某农村生态农业试验场生产模式图,回答5~6题 5.该村大田农业的主要肥料是 A.杂草秸秆,沼渣,化肥 B.沼渣,粪肥,塘泥 C.化肥,植物的秸秆,沼渣 D.菌渣,沼渣,塘泥 6.该地农民使用沼气作为燃料,对环境的影响是 ( A.有利于保护植被,减少水土流失,有利于净化环境 B.由于杂草填入沼气池减少了秸秆还田,所以土壤的肥力下降 C.饲料、肥料、燃料之间相争激烈,农民需要根据实际调整三者关系 D.充分利用当地的自然资源,但不利于农业内部各部门之间的有机联系 7.下列关于“可持续发展”的认识,正确的是 A.停止开采不可再生资源,为子孙积累巨大的财富 B.加大加快各类可再生资源的开采力度 C.控制人口增长,使人口数量维持在目前的水平 D.在资源开发利用时,不能危害未来人类的生活需求 8.目前,影响我国可持续发展的最大障碍是 A.长期存在的资源短缺 B.严重的环境问题 C.庞大的人口数量 D.不利的外部环境 “新世纪农业可持续发展论坛”(秋季)于2006年7月21日~24日在昆明举行,会议就发展现代农业,推进农业结构调整,转变农业增长方式,发展优质、高产、高效、生态、安全作为核心,积极推进优势农产品的区域化布局、专业化生产和产业化经营,继续加强农业综合生产能力建设,推动国家农业科技创新体系的建设等问题进行了讨论。据此回答9~10题。 9.农业生产活动带来的农业生态环境的污染和破坏,主要表现为 A.农药化肥的使用 B.暴雨洪涝 C.土地沙化 D.矿物燃料的使用 10.下列关于我国实现农业可持续发展的叙述,正确的是 ①扩大种植业特别是粮食的种植面积②建立健全农业环境保护的法律体系③增加农产品的进口④增进国际间的合作与交流 A.①② B.②③ C.②④ D.③④ 11.从“因地制宜,合理布局”考虑,在我国下列几组地区中,前者应重视农业技术开发与提高单产;后者应退耕还林还牧、维护生态平衡的一组是 ( ) A.塔里木盆地和云贵高原 B.南方低山丘陵地区和三江平原 C.江南丘陵和华北平原 D.长江三角洲和鄂尔多斯高原、 三峡工程是我国跨世纪的主要工程之一,据此回答12~14题。 12.长江三峡工程坝址位于 ( ) A.巫峡三斗坪湖北省 B.西陵峡三斗坪湖北省 C.瞿塘峡三斗坪重庆市 D.西陵峡南津关重庆市 13.长江三峡工程建成后,每年可减少煤炭消耗4000万~5000万吨,少排放二氧化碳1亿多吨、二氧化硫200万砘、一氧化碳1万吨、氮氧化物37万吨,同时还可以减少废水、废渣的排 放,三峡工程建成后将有利于 ( ) ①减轻温室效应②减少“白色污染”③防止土地沙漠化④减少水污染⑤减少酸雨⑥减少长江下游的水患 A.①④⑤⑥ B.①②③④ C.②③④⑤ D.②③⑤⑥ 14.三峡工程对生态环境的有利影响主要在 ( ) A.长江流域 B.长江上游 C.长江中下游 D.长江中游 读下图,回答15~17题。

高中地理必修二第一二章测试题

必修二1-2章练习题 1.人口自然增长率是指一定时期内() A.人口出生率与死亡率相减的得数B.人口生育率与死亡率相减的得数 C.新出生人口的百分比D.人口生育率与出生率相减的得数 2.人口增长的快慢由下列哪个因素所决定() A.人口出生率B.人口死亡率 C.人口自然增长率D.人口数量 3.人口的出生率与下列哪一因素密切相关() A.人口数量B.育龄妇女比重 C.人口年龄结构D.风俗习惯 4.产业革命后,人口死亡率明显下降,主要原因是() A.自然灾害减少B.战争没有 C.医疗卫生事业的进步D.农业的发展 5.受产业革命影响产生的人口增长模式是() A.“高——高——极低”模式 B.“高——高——较低”模式 C.“高——低——高”模式 D.“低——低——低”模式 据统计,我国西部有的农村地区人口老龄化也十分严重,这一现象正在引起人们的关注。6.一些农村的人口老龄化比城市严重的主要原因是() A.农村人口身体素质更好B.城市环境问题较严重 C.农村医疗卫生条件得到更多改善D.农村地区大量青壮年外出打工 7.农村人口老龄化对农村经济发展的影响是() A.拉动农村消费 B.老龄劳动力有丰富的生产经验,有利于促进当地经济发展 C.农村地区瞻养费用提高,农业投入受牵制 D.有利于促进城市郊区化 8.解决农村老龄化问题的对策是() A.控制农村青年劳动力外流,提高年轻人比例 B.增加农业生产的资金投入,提高农业生产力 C.增加老年劳动力就业岗位,让他们发挥余热

D.实行土地保障、家庭养老和社会保障相结合 9.底座收缩明显的“人口金字塔”图表明() A.少年儿童比重上升,人口规模趋向缩减 B.少年儿童比重下降,人口规模趋向缩减 C.老年人口比重上升,人口规模趋向扩大 D.老年人口比重下降,人口规模趋向扩大 10.下列国家组合中,人口连续呈现负增长的是() A.俄罗斯、美国B.巴西、古巴 C.意大利、匈牙利D.日本、中国 11.下列说法正确的是() A.不同国家和地区的人口增长模式都是不相同的 B.同一国家不同地区的人口增长模式一般都相同 C.一个国家的人口政策决定了该国的人口增长模式 D.从历史上看,世界各国的人口增长模式有很多共同之处 12.人口增长模式的变化过程大致是() ①低出生率、低死亡率和低自然增长率②高出生率、高死亡率和低自然增长率③高出生率、低死亡率和高自然增长率 A.①②③B.③②① C.②①③D.②③① 13.下列属于人口迁移的是() A.“五·一”节到美国旅游 B.上海人出差到北京 C.广州某同学去北京上大学 D.某市领导下乡检查工作 14.下列属于国际人口迁移的是() A.北宋末年,由于战争引起的中原人民大规模南迁 B.19世纪,俄国向西伯利亚流放犯人 C.明清时期我国广东、福建等省的人了移居东南亚 D.在我国参观、旅游的美国人 15.关于三峡库区的移民,正确的叙述是() A.移民的原因是因为三峡库区生态环境脆弱,人口环境承载量小

最新人教版高中地理必修一知识点——必背版(完整版)

1 第一章行星地球 2 第一节宇宙中地球 3 一、地球在宇宙中的位置 4 1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。5 2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。 6 ★3.天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2) 太阳系 7 8 银河系其他行星系总星系 9 总星系其他恒星世界 10 11 河外星系 12 二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4) 13 1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王14 星、海王星。 2.八大行星分类(课本P5图1.5) 15

16 ★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6) 17 第二节太阳对地球的影响 一、为地球提供能量 18 19 1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 20 2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7) 21 ⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主 22 要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能; 23 ⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源

★二、太阳活动影响地球 24 2.太阳活动对地球的影响(课本P11) 25 ⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性(课本P1126 活动); 27 ⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极28 地区产生极光;⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。 29 30 第三节地球的运动 31 ★一、地球运动的一般特点 32

高一必修二地理试题含答案新编

高一必修二地理试题含 答案新编 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

高一必修二地理试题(含答案) 一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出の四个备选项中只有一项符合题目要求。错选、多选或未选均不得分。温馨提示: 请在答题卡上作答,在本试题上作答无效。) 1.目前,中国の人口增长模式处于 () A.传统型阶段 B.现代型阶段 C.原始型阶段 D.由传统型转向现代型の过度型阶段2.80年代,促使我国人口大量流动の根本原因是() A.大量农村劳动力闲置 B.1984年,国家放宽对农民进入小城镇落户等政策 C.城乡和地区之间巨大の收入差距 D.城市生活水平高,有较好の学习、医疗条件 3.城市工业区不断向市外移动是为了() ①靠近交通干道②拓展城市范围③降低生产成本④保护城市环境 A.①③? B.③④? C.②③? D.①④ 4.关于人口合理容量の叙述,正确の是() A.总人口数量是制约环境人口容量の首要因素 B.无论在什么条件下,环境人口容量都不可能扩大 C.在一定条件下,环境人口容量是有可能扩大の D.我国人口合理容量应控制在16亿人左右 5.关于第二次世界大战以后世界城市化进程の叙述,正确の有() ①大城市发展速度大大超过小城镇 ②小城镇发展速度大大超过大城市③大城市不断出现,引起世人注目の是特大城市の发展④城市内建筑物趋向高大稠密,而城市用地规模基本没有变化

A.①③ B.② ④ C.①④ D.②③ 6.下列有关城市内の商业中心の叙述,正确の是() A.城市の商业中心往往是政府组织形成の B.城市の商业中心都形成在城市の中心位置处 C.城市の商业中心都是以居民密集点为中心而建の D.商业小区应建在居民住宅区内 7.下列各组工业部门,应尽量靠近市场の一组是() A.家具制造石油加工啤酒制造B.甜菜制糖水产品加工精密仪器制造C.食品加工电解铝工业电子工业D.啤酒制造水果罐头厂时装业 8.工业区位选择受原料产地の制约性越来越小,主要是因为() A.产品重量和体积增加 B.运输条件和生产工艺の改进 C.产品质量和价格提高 D.劳动力价格和产品需求下降 9.图8所示聚落空间形态变化の主要原 因是() A.内河航运和公路运输の发展 B.工业生产和金融贸易の发展 C.交通运输方式和布局の变化 D.城市管理方式和环保の要求 10. 社会经济の发展推动着城市化进 程,“世界城市化水平趋势图”表明21 世纪:() A.发达国家城市化水平高、城市化 进程更快 B.发达国家城市化发展速度高于世 界平均水平C.发展中国家城市化发 展速度低于世界平均水平 D.发达国家城市化水平更高,发展 中国家城市化进程更快 11.随着“网购”の兴起,商品の流通量不 断增加。这促进了() 世界城市化水平趋势图 发达国家 世界平 均 发展中国家 城 市 化 水 平 ( % ) 20 80 60 40 100 1960 1980 2000 2020

最新高中地理必修二期中试题附答案

高中地理必修二期中试题 一、单项选择题(每题1分,共50分) 下图为英国人口学家布莱克根据人口发展过程的特点,将人口增长划分为以下阶段。认真分析下图,根据所学知识完成1~2题。 1.根据图中提供的相关信息,判断A曲线表示( ) A.出生率 B.死亡率 C.自然增长率 D.以上答案均不正确 2.根据图中提供的相关信息,判断图中C曲线表示的是( ) A.死亡率 B.出生率 C.自然增长率D.以上答案均不正确 3.“由于世界各国工业化进程不同,人口增长在不同阶段表现出不同的特征。”在世界人口增长过程中,人口增长速度在时间和空间上是有差别的,下列叙述正确的是( ) A.产业革命后人口增长最快 B.“二战”后人口增长最快 C.经济发达国家或地区增长速度最快 D.地势平坦地区人口增长速度最快 4.中国人口问题比世界很多国家更复杂,其主要表现是( ) A.由于实行计划生育,年均净增人口减少,劳动力不足 B.文化素质提高,生育率下降 C.一方面人口基数大,人口增长快;另一方面人口老龄化严重 D.民族众多,计划生育执行难度大 下图反映了亚洲某国人口增长与构成的变化及其发展趋势。据此回答5~6题。 5.该国人口变化趋势的一个突出特征是( ) A.年轻劳动力过剩B.老龄化趋势显著 C.自然增长率上升 D.人口出生率较高 6.示意图显示,该国人口平均寿命状况是( ) A.平均寿命延长,女性长于男性 B.平均寿命延长,男性长于女性 C.平均寿命缩短,女性长于男性 D.平均寿命缩短,男性长于女性 7.下列关于人口迁移的叙述正确的是() A.我国“十一黄金周”,大批国内外游客前往八达岭长城,这种现象属于人口迁移B.20世纪60年代之后,美国人口有向西部和南部移动的趋势 C.人口迁移对迁出地有益无害 D.人口迁移对迁入地有益无害 8. 发展中国家当前人口迁移的主要类型是( ) A.由农村到农村的人口迁移B.由农村到城市的人口迁移

人教版高中地理必修一知识点总结06401

高中地理必修一考点复习 第一章行星地球 第一节宇宙中地球 一、地球在宇宙中的位置 1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。 2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。 ★3.天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2) 太阳系 银河系其他行星系总星系 总星系其他恒星系 河外星系 二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4) 1.太阳系八大行星由近及远依次:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 2.八大行星分类(课本P5图1.5) ★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6) 1.2太阳对地球的影响 一、为地球提供能量 1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7) ⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源 ★二、太阳活动影响地球

2.太阳活动对地球的影响(课本P11) ⑴特点:周期性(约11年)、整体性。(课本P11活动); ⑵影响:①造成无线电短波通讯衰减或中断;②扰动地球磁场,产生磁暴现象;③两极地区产生极光;④地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。 第三节地球的运动 ★一、地球运动的一般特点 地球自转 地球公转 运动方式 围绕地轴转动 在椭圆轨道上围绕太阳转动 运动方向 自西向东。北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。 自西向东。北极上空俯视为逆时针。 运动速度 线速度:从赤道向两极递减,两极点为零。 角速度:除两极点外各地相等(15°∕h )。 近日点(每年1月初),速度快 远日点(每年7月初),速度慢 运动周期 真正周期:一个 恒星日=23时56分4秒 昼夜交替周期:一个太阳日=24时 真正周期:一个恒星年=365日6时9分 10秒 直射点回归周期:一个回归年=365日5时48分46秒 地理意义 1.昼夜交替 2.地方时 3.沿地表水平运动物体的偏移 1.昼夜长短的变化 2.正午太阳高度的变化 3.产生四季和五带 二、太阳直射点移动 23°26′N ★1.太阳直射点的移动规律如图示 0° ★2..地球公转过程中两分两至点的判断 23°26′S 依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处 于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点 简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。如下图 3..地球公转过程中速度变化的判断 依据:1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。 二、昼夜交替和时差 ★㈠昼夜交替 1.⑴昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;⑵昼夜交替产生的原因是——地球自转。