基于“海绵城市”理念的街道景观设计

基于“海绵城市”理念的街道景观设计

摘要:“海绵城市”理念下的景观设计是一种可生态循环系统,也是我国发展现代

化城市理念的重要体现。本文主要就“海绵城市”理念下的街道景观设计进行分析,供同行借鉴参考。

关键词:海绵城市;绿色街道;景观设计

前言

低影响开发、最佳管理措施、绿色基础设施都是海绵城市的理念基础,最佳管理措施是

美国在70年代时提起的,当时也是为了控制城市和农村的面源污染,其后逐渐发展成对降

雨径流水量加以控制以及保障水质生态可持续的综合性措施。园林景观应用“海绵城市”理念,达到生态循环的目的。

一、绿色街道景观设计

(一)绿色街道景观

以本地自然雨水循环过程为依据对不同的雨水景观设施进行合理应用,将街道雨水管理

与街道景观结合在一起的街道形式称之为“绿色街道”。从城市道路现状来看,可以对路边的

绿地、绿化隔离带、停车场以及人行道等方面进行合理改造,以将道路初期雨水污染与雨水

水量问题妥善解决,同时还可起到美化街道景观的效果。常用的绿色街道基本景观设施有雨

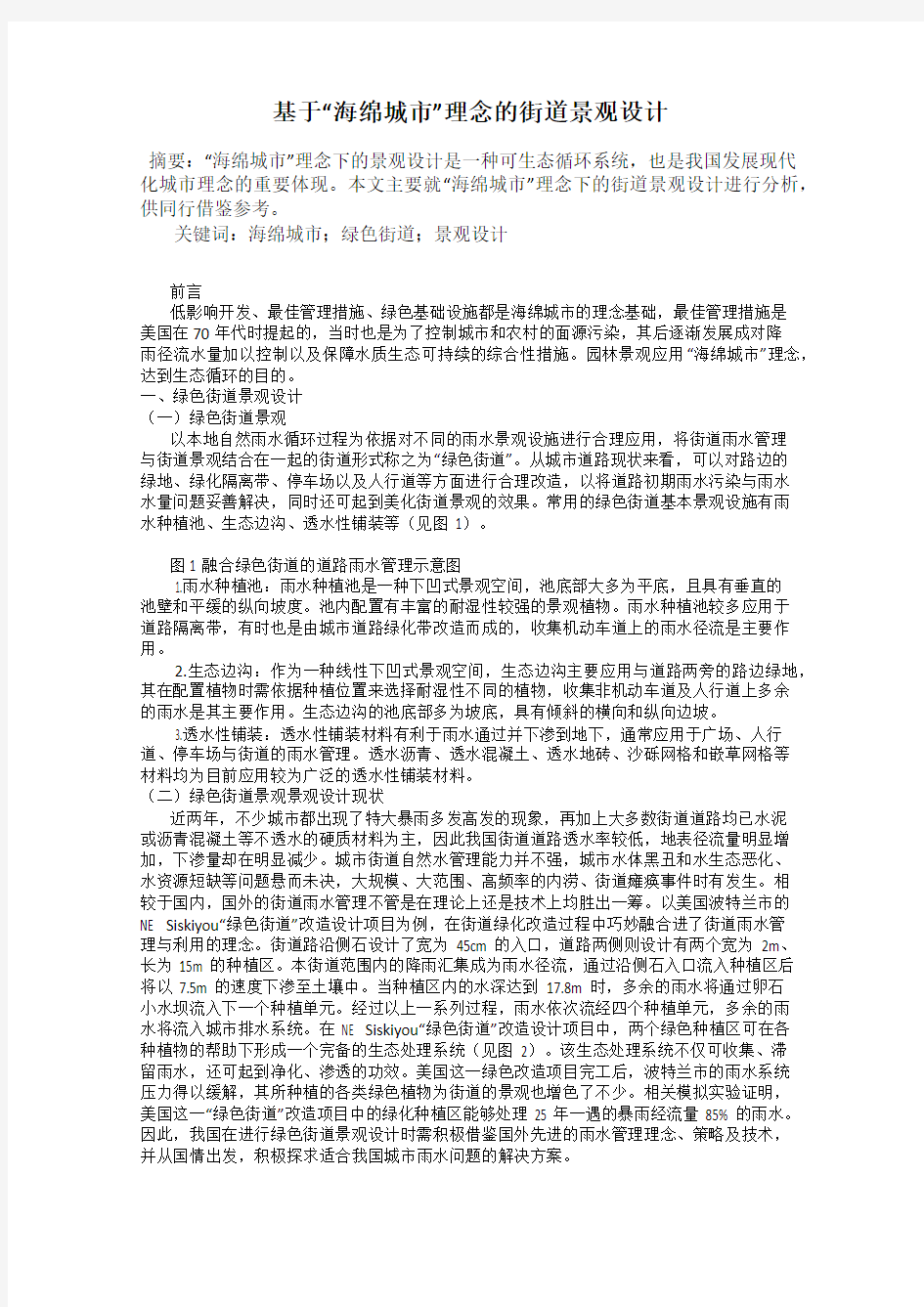

水种植池、生态边沟、透水性铺装等(见图 1)。

图1 融合绿色街道的道路雨水管理示意图

1.雨水种植池:雨水种植池是一种下凹式景观空间,池底部大多为平底,且具有垂直的

池壁和平缓的纵向坡度。池内配置有丰富的耐湿性较强的景观植物。雨水种植池较多应用于

道路隔离带,有时也是由城市道路绿化带改造而成的,收集机动车道上的雨水径流是主要作用。

2.生态边沟:作为一种线性下凹式景观空间,生态边沟主要应用与道路两旁的路边绿地,其在配置植物时需依据种植位置来选择耐湿性不同的植物,收集非机动车道及人行道上多余

的雨水是其主要作用。生态边沟的池底部多为坡底,具有倾斜的横向和纵向边坡。

3.透水性铺装:透水性铺装材料有利于雨水通过并下渗到地下,通常应用于广场、人行道、停车场与街道的雨水管理。透水沥青、透水混凝土、透水地砖、沙砾网格和嵌草网格等

材料均为目前应用较为广泛的透水性铺装材料。

(二)绿色街道景观景观设计现状

近两年,不少城市都出现了特大暴雨多发高发的现象,再加上大多数街道道路均已水泥

或沥青混凝土等不透水的硬质材料为主,因此我国街道道路透水率较低,地表径流量明显增加,下渗量却在明显减少。城市街道自然水管理能力并不强,城市水体黑丑和水生态恶化、

水资源短缺等问题悬而未决,大规模、大范围、高频率的内涝、街道瘫痪事件时有发生。相

较于国内,国外的街道雨水管理不管是在理论上还是技术上均胜出一筹。以美国波特兰市的NE Siskiyou“绿色街道”改造设计项目为例,在街道绿化改造过程中巧妙融合进了街道雨水管

理与利用的理念。街道路沿侧石设计了宽为 45cm 的入口,道路两侧则设计有两个宽为 2m、

长为 15m 的种植区。本街道范围内的降雨汇集成为雨水径流,通过沿侧石入口流入种植区后

将以 7.5m 的速度下渗至土壤中。当种植区内的水深达到 17.8m 时,多余的雨水将通过卵石

小水坝流入下一个种植单元。经过以上一系列过程,雨水依次流经四个种植单元,多余的雨

水将流入城市排水系统。在 NE Siskiyou“绿色街道”改造设计项目中,两个绿色种植区可在各

种植物的帮助下形成一个完备的生态处理系统(见图 2)。该生态处理系统不仅可收集、滞

留雨水,还可起到净化、渗透的功效。美国这一绿色改造项目完工后,波特兰市的雨水系统

压力得以缓解,其所种植的各类绿色植物为街道的景观也增色了不少。相关模拟实验证明,

美国这一“绿色街道”改造项目中的绿化种植区能够处理 25 年一遇的暴雨经流量 85% 的雨水。

因此,我国在进行绿色街道景观设计时需积极借鉴国外先进的雨水管理理念、策略及技术,

并从国情出发,积极探求适合我国城市雨水问题的解决方案。