中国湿疹诊疗指南及其解读--张建中

中国湿疹诊疗指南及其解读

勿容置疑,湿疹是皮肤科最常见的疾病。各类湿疹可占皮肤科门诊量的20%。随着我国现代化进程的加速,我国人民的皮肤病谱也发生了重要变化,过敏性(变态反应性)疾病越来越多,据研究湿疹对生活质量的影响要超过糖尿病等某些科疾病。

由于湿疹的病因多种多样,难以寻找,临床表现也多种多样,因此导致了诊断的困难和不一致性,由此带来的是治疗的不一致与不规。为了规中国皮肤科医生乃至全科医生诊疗湿疹的行为,中华医学会皮肤性病学分组织国皮肤科免疫学领域的专家经过多次讨论,制定并推出了“中国湿疹诊疗指南”(中华皮肤科杂志,2011,44(1):5-6),目的是规我国在湿疹类疾病的诊断和治疗中的医疗行为,使患者得到准确的诊断和科学的治疗。

一、制定湿疹诊疗指南的背景

湿疹的发病率在上升:据研究,湿疹在西方国家患病率高达10%以上,美国为10.7%,2008年进行的一项流行病学研究表明,我国一般人群患病率约为7.5%,已经接近西方国家,近20年来在工业化国家中的发病率还在升高。我国正在不断推进工业化进程,人民的生活水平明显提高,感染性皮肤病逐渐减少,而过敏性皮肤病却逐渐增加,近二十年来流行病学调查的结果也显示湿疹的发病率在上升。因此应当提高皮肤科医生对这一疾病的认识。

湿疹对患者生活质量的影响大:湿疹是一种慢性复发性疾病,可持续数月、数年甚至数十年,最显著的症状是瘙痒剧烈,可明显影响患者的学习、工作和生活,严重者还可影响睡眠。有一项研究,将湿疹和糖尿病对患者的生活质量的影响进行了比较,结果发现湿疹对患者生活质量的影响远远高于糖尿病。

湿疹概念存在中外差别:欧美等发达国家特应性皮炎的发病率远远高于我国,在欧美、日本等国都有特应性皮炎的诊疗指南。对于特应性皮炎和湿疹的认识,中外皮肤科医生存在相当大的差异,最大的差别是在我国存湿疹的诊断率远远高于特应性皮炎,而在国外湿疹的诊断越来越少,许多中国医生诊断为泛发型湿疹的病例在欧美一般认为是源性特应性皮炎。因为我国大量患者被诊断为湿疹,因此有必要制定我国湿疹诊疗指南。

国皮肤科医生对湿疹的认识水平不一,需要提高:在国,临床上往往将皮炎和湿疹统称为皮炎湿疹类疾病,许多医生不认真研究皮炎与湿疹的区别,遇到起皮疹(丘疹)伴有瘙痒的患者,一律诊断为湿疹(或皮炎),因此导致治疗上的简单化甚至不正确。实际上,大部分皮炎为病因较明确的过敏性皮肤病,而湿疹往往是病因不甚明确的过敏性皮肤病;皮炎往往不为较局限,而湿疹往往围大、对称;皮炎往往在去除病因后即可消退,而湿疹往往呈明星经过,缓解与复发交替。许多医生不知道如何去寻找病因,如何进行鉴别诊断,从而使得所采取治疗得不到理想的疗效。

治疗还不够规:主要体现在三个方面,一是是治疗不当,二是治疗不足;三是治疗过度。治疗不当体现在治疗策略不正确或不完善,有不少医生重视用药,但不重视患者教育,不了解或不重视基础治疗,不知道如何选择药物,如不知道如何选择使用激素和非激素药物,因此往往不能取得良好疗效;治疗不足体现在有些医生不敢用药,如有些患者和家属惧怕甚至拒绝应用应用激素类药物,医生往往迁就患者,不敢用疗效确切的药物,反而使用一些疗效不确切的药物,导致疾病疗效查或过早发生复发或加重。治疗过度则是相反,不管病情,应用了许多不必要的系统治疗药物,导致一些不良反应的发生。发生上述三方面的原因除了医生水平外,缺乏一个易于执行的诊疗指南,不能不说是原因之一。

二、湿疹诊疗指南的特点

1.简明扼要,易读易用:我们在制定本指南过程中,坚持为临床、为基层服务的理念,采取简明扼要,易读易用的原则,对发病机制等尽量压缩,突出临床医生最关心的湿疹的临床表现、诊断和治疗三部分。争取做到篇幅小、可读性强、易记。易用。

2.湿疹的诊断和鉴别诊断是困惑基层医生和最大问题,为了使广大医生提高对湿疹的诊断水平,在指南中我们提出了湿疹诊断的路线图,第一步做什么,第二步做什么写的很清楚,步骤分明,脉络清晰,医生沿这条步骤即可正确诊断

湿疹。这样有利于帮助基层医生在湿疹诊断和鉴别诊断中遵循一条的规化步骤,从而降低漏诊和误诊率。

3.强调在湿疹治疗中患者教育和基础治疗,将患者教育和基础治疗置于非常重要的地位,指导医生如何与患者沟通,如何向患者解释疾病,如何指导患者用药,如何观察病情,如何注意“衣、食、住、行、洗”等方方面面的事项,提高医生对患者教育的意识。

4.反映最新治疗理念和治疗进展:在治疗方面,努力反映国际上关于湿疹治疗的最新治疗理念和治疗进展,在治疗方面,强调了外用糖皮质激素为湿疹治疗的一线用药,同时还强调了感染和细菌定植在湿疹复发和加重方面所起的作用,指导临床医生合理应用抗感染药物。此外,除了对传统的药物和方法介绍外,对近年来开始在临床应用的钙调神经磷酸酶抑制剂、白三烯抑制剂等新的药物以及窄波紫外线等治疗方法也进行了介绍,力争做到能够反映最新进展。

5.指导医生对某些顽固、治疗抵抗患者原因的分析和应对指导,这是本指南的特色之一。因为湿疹较难治疗,经常会碰到疗效不尽如人意的情况,因此,正确指导医生客观分析治疗不成功的原因,对于修正治疗策略、改变用药种类和手段,最终提高疗效,解除患者病痛具有非常重要的意义,希望能起到点石成金的作用。

三、湿疹指疗南的适用对象

各级各类皮肤科医师:本指南首先适用于各级皮肤科医师,包括主任医师。主治医师、住院医师、规化培训的住院医师、博士生、硕士生等。为他们提供湿疹正确诊断的流程、步骤以及正确治疗的选择。

全科医师:在基层,特别在边远地区,许多皮肤病由全科医师诊治,湿疹是最常见的皮肤病,全科医师应当学会诊治。如果遵循指南进行诊治,不容易误诊误治,可提高全科医师的诊断水平和治疗水平。

其他临床学科的医师;可在特殊情况下,如下基层碰到湿疹患者,而又没有咨询皮肤科医师的条件,可利用本指南的原则进行诊疗。

附:中国湿疹诊疗指南

湿疹是由多种外因素引起的一种具有明显渗出倾向的炎症性皮肤病,伴有明显瘙痒,易复发,严重影响患者的生活质量。本病是皮肤科常见病,我国一般人群患病率约为7.5%,美国为10.7%

1.病因与发病机制

湿疹的病因目前尚不明确。机体因包括免疫机能异常(如免疫失衡、免疫缺陷等)和系统性疾病(如分泌疾病、营养障碍、慢性感染、肿瘤等)以及遗传性或获得性皮肤屏障功能障碍,外因如环境或食品中的过敏原、刺激原、微生物、环境温度或湿度变化、日晒等均可以引发或加重湿疹。社会心理因素如紧焦虑也可诱发或加重本病。

本病的发病机制还不明确。目前多认为是在机体部因素如免疫功能异常、皮肤屏障功能障碍等的基础上,由多种外因素综合作用的结果。免疫性机制如变态反应和非免疫性机制如皮肤刺激均参与了发病过程。微生物可以通过直接侵袭、超抗原作用或诱导免疫反应引发或加重湿疹。

2.临床表现

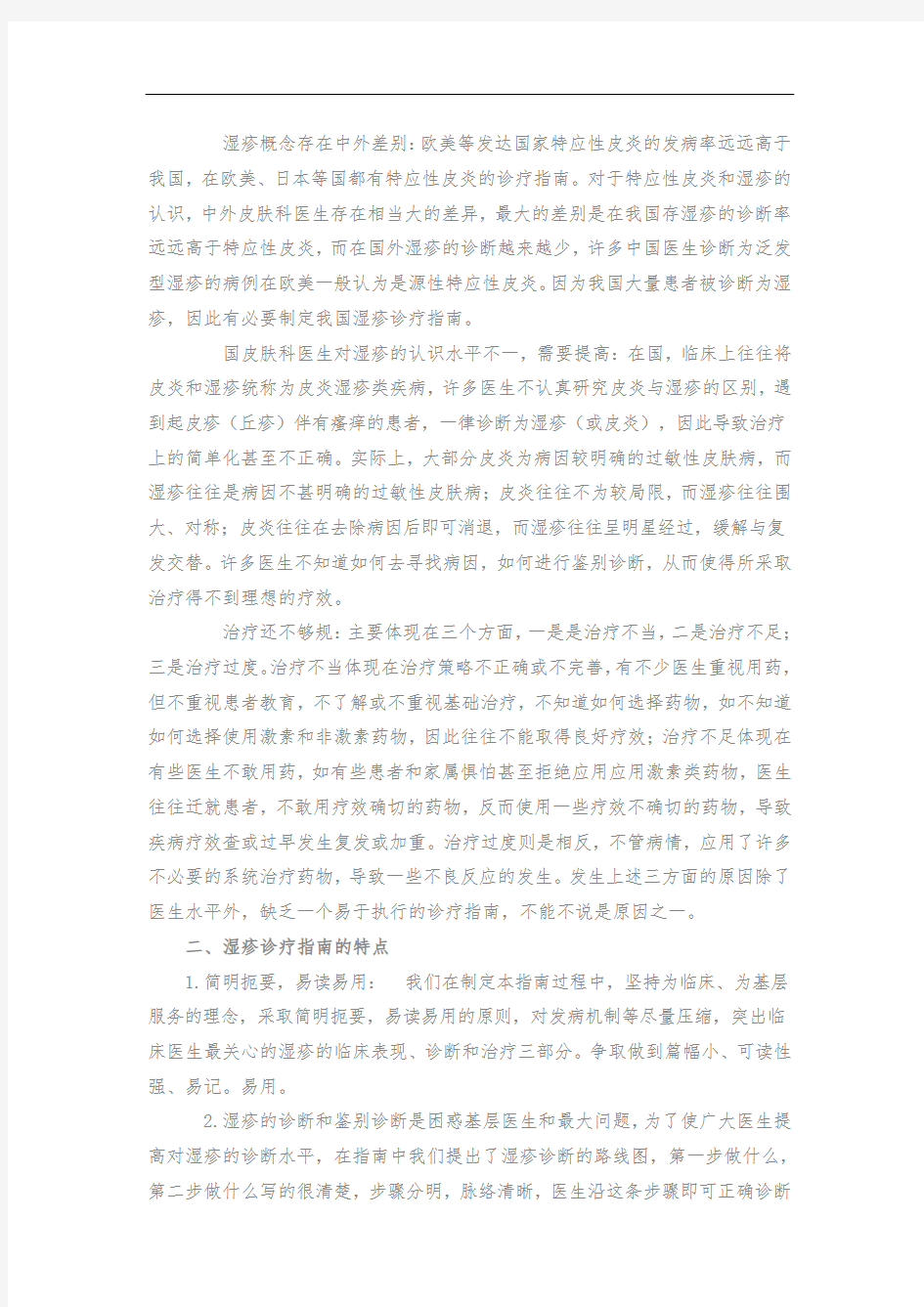

湿疹临床表现可以分为急性、亚急性及慢性三期。急性期表现为红斑、水肿基础上粟粒大丘疹、丘疱疹、水疱、糜烂及渗出,病变中心往往较重,而逐渐向周围蔓延,外围又有散在丘疹、丘疱疹,故境界不清。亚急性期红肿和渗出减轻,糜烂面结痂、脱屑。慢性湿疹主要表现为粗糙肥厚、苔藓样变,可伴有色素改变,手足部湿疹可伴发甲改变。皮疹一般对称分布、常反复发作,自觉症状为瘙痒,甚至剧痒。

3.实验室检查

主要用于鉴别诊断和筛查可能病因,血常规检查可有嗜酸细胞增多,还可有血清嗜酸性阳离子蛋白增高,部分病人有血清IgE增高,变应原检查有助于寻找可能的致敏原,斑贴试验有助于诊断接触性皮炎,真菌检查可鉴别浅部真菌病,疥虫检查可协助排除疥疮,血清免疫球蛋白检查可帮助鉴别具有湿疹皮炎皮损的先天性疾病,皮损细菌培养可帮助诊断继发细菌感染等,必要时应行皮肤组织病理检查。

4.诊断和鉴别诊断

湿疹的诊断主要根据临床表现,结合必要的实验室检查或组织病理学检查。特殊类型的湿疹根据临床特点进行诊断,如乏脂性湿疹、自身敏感性皮炎、钱币状湿疹等;非特异者可根据临床部位进行诊断,如手湿疹、小腿湿疹、肛周湿疹、乳房湿疹、阴囊湿疹、耳湿疹、眼睑湿疹等;泛发性湿疹指多部位同时发生的湿疹。湿疹严重程度可根据其面积和皮疹的特点进行评分。

需与下列疾病鉴别:①类似湿疹的其它疾病,如疥疮、浅部真菌病、淋巴瘤、嗜酸细胞增多症、培拉格病等;②具有湿疹皮损的先天性疾病,如

Wiskott-Aldrich综合征、选择性IgA缺乏症、高IgE复发感染综合征等;③其他各类病因或临床表现特异的皮炎,如特应性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎、淤积性皮炎、多形性日光疹等。

5.治疗

主要目的是控制症状、减少复发、提高患者生活质量。治疗应当从整体考虑,兼顾近期疗效和远期疗效,特别要注意治疗中的医疗安全。

(1)基础治疗①患者教育:需要说明疾病的性质、可能转归、疾病对身体健康的影响、有无传染性、各种治疗方法的临床疗效及可能的不良反应等。指导患者寻找和避免环境中常见的变应原及刺激原,避免搔抓及过度清洗。对环境、饮食、使用防护用品、皮肤清洁方法等也应提出相应建议。②避免诱发或加重因素:通过详细采集病史、细致体检、合理使用诊断试验,仔细查找各种可疑病因及诱发或加重因素,以达到去除病因、彻底治疗的目的。如乏脂性湿疹应去除使皮肤干燥的因素,感染性湿疹应治疗原发感染等。③保护皮肤屏障功能:湿疹患者皮肤屏障功能有破坏,易继发刺激性皮炎、感染及过敏而加重皮损,因此保护屏障功能非常重要。应选用对患者皮肤无刺激的治疗,预防并适时处理继发感染,对皮肤干燥的亚急性及慢性湿疹加用保湿剂。

(2)局部治疗是湿疹治疗的主要手段。应根据皮损分期选择合适的药物剂型。急性期无水疱、糜烂、渗出时,建议使用炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶;大量渗出时应选择冷湿敷;有糜烂但渗出不多时可用氧化锌油剂。亚急性期皮损建议外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏。慢性期皮损建议外用糖皮质激素软膏、硬膏、乳剂等,可合用保湿剂及角质松解剂.

外用糖皮质激素制剂依然是治疗湿疹的主要药物。初始治疗应该根据皮损的性质选择合适强度的糖皮质激素:轻度湿疹建议选弱效糖皮质激素;重度肥厚性皮损建议选择强效激素;中度湿疹建议选择中效激素。疑与细菌感染有关者可合用外用抗生素类制剂或使用含抗菌作用的复方制剂。儿童患者、面部及皮肤皱褶部位皮损一般弱效或中效激素即有效。强效糖皮质激素连续应用一般不超过2周,以减少急性耐受及不良反应。

钙调神经磷酸酶抑制剂对湿疹有明确治疗作用,且没有糖皮质激素的副作用,尤其适合头面部及间擦部位湿疹的治疗。

细菌定植和感染往往可诱发或加重湿疹8,因此抗菌药物也是外用治疗的重要方面。可选用各种抗菌素、化学性抗菌药物的外用制剂,也可选用糖皮质激素

和抗菌药物的复方制剂。

其他外用药如焦油类、止痒剂、非甾体抗炎药外用制剂等,可以根据情况选择应用。

(3)系统治疗①抗组胺药:根据病人情况选择适当抗组胺药止痒抗炎。

②抗生素:对于伴有广泛感染者建议系统应用抗生素7-10天。③维生素C、葡萄糖酸钙等有一定抗过敏作用,可以用于急性发作或瘙痒明显者;④糖皮质激素:一般不主常规使用。适用于病因明确、短期可以祛除病因的患者,如接触因素、药物因素引起者或自身敏感性皮炎等;对于严重水肿、泛发性皮疹、红皮病等为迅速控制症状也可以短期应用,但必须慎重,以免发生全身不良反应及病情反跳。⑤免疫抑制剂:应当慎用,要严格掌握适应证。仅限于其他疗法无效、有糖皮质激素应用禁忌症的重症患者,或短期系统应用糖皮质激素病情得到明显缓解后、需减用或停用激素时使用。

(4)物理治疗紫外线疗法包括UVA1 (340-400 nm)照射、UVA/UVB 照射及窄谱UVB(310-315 nm)照射,对慢性顽固性湿疹具有较好疗效。

(5)中医中药疗法中药可以治也可以外治,应根据病情辨证施治。中药提取物如复方甘草酸苷、雷公藤多苷等对某些患者有效。应注意中药也可导致严重不良反应,如过敏反应,肝、肾损害等。

(6)复诊及随防本病易复发,建议患者定期复诊。急性湿疹患者最好在治疗后1周、亚急性患者在治疗后1~2周、慢性患者在治疗后2~4周复诊一次。复诊时评价疗效、病情变化、是否需进一步检查以及评价依从性等。对于反复发作,持续不愈的病例,要注意分析是否存在:①刺激性因素;②忽略性接触过敏原;③交叉过敏;④继发过敏:如对治疗中的外用药物过敏;⑤继发感染;

⑥不利环境因素和⑦不良全身因素等。