地震学复习

1. 地震强度—地震烈度、震级

地震烈度:表示地震影响或造成破坏的大小;

震级:表示地震本身的大小。

2.宏观地震调查方法的意义及限度

①意义:

* 积累了其他方法不可替代的资料数据(不可能处处、时

时设仪器,不可能测出一切破坏现象;新发现,发震

地质条件等……)

* 至今仍有实用价值(震灾描述;抗震规范等……)

② 限度:

* 只限陆上地震,精度有限

* 物理意义不是十分明晰

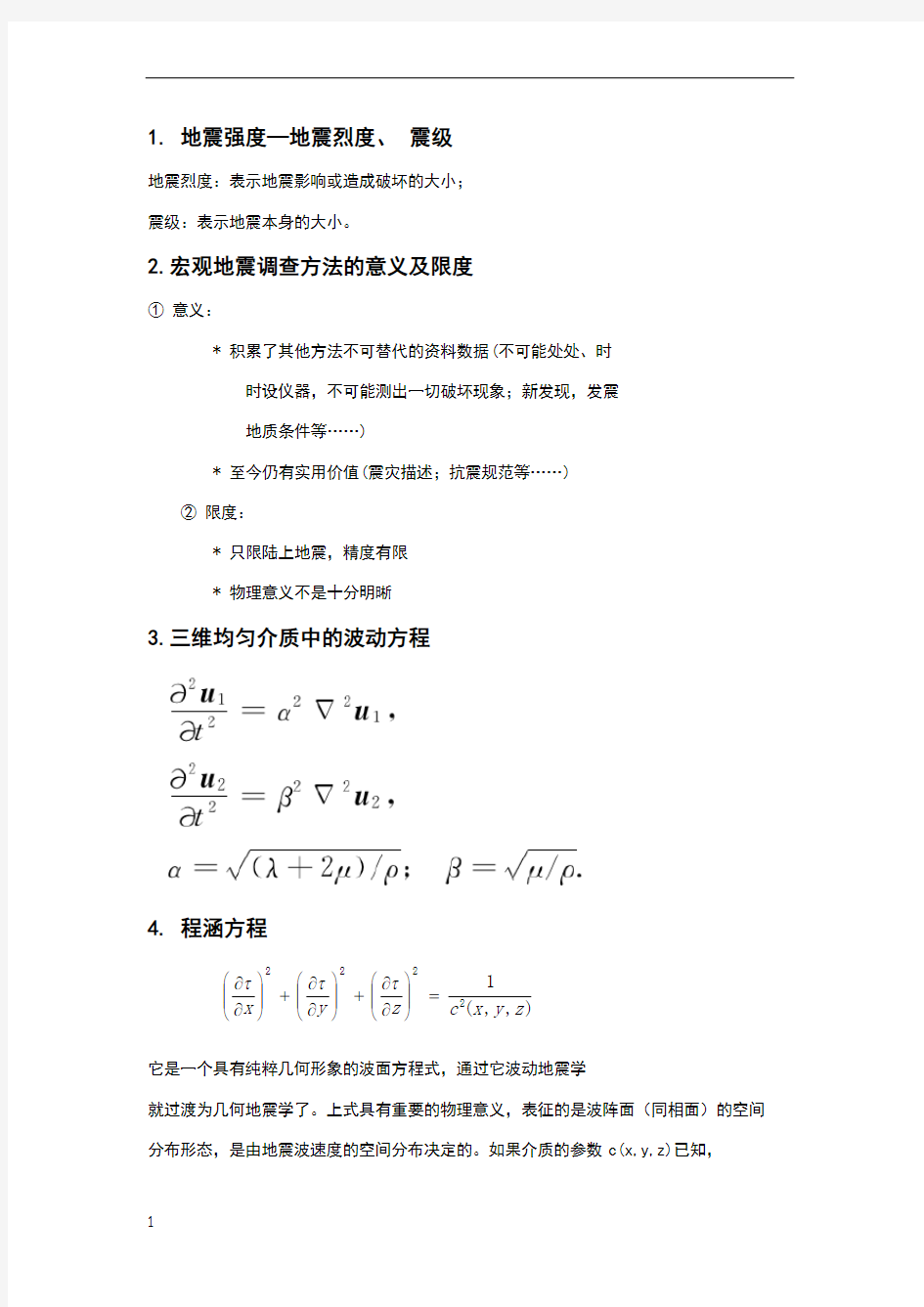

3.三维均匀介质中的波动方程

4. 程涵方程

它是一个具有纯粹几何形象的波面方程式,通过它波动地震学

就过渡为几何地震学了。上式具有重要的物理意义,表征的是波阵面(同相面)的空间分布形态,是由地震波速度的空间分布决定的。如果介质的参数c(x,y,z)已知,

)

,

,

(

1

2

2

2

2

z

y

x

c

z

y

x

=

??

?

?

?

?

?

?

+

??

?

?

?

?

?

?

+

??

?

?

?

?

?

?τ

τ

τ

利用边界条件或初始条件,就可求得时间场t=t(x,y,z),从而可知任意

时刻波前在空间的位置,也就求得地震波传播的全部情况,而用不

着求波动方程的解。因此,上式是几何地震学中最基本的公式。

5. 三类典型地球速度结构中射线路径与走时曲线特征

(1)在地球内部大部分区域,属图(a)情形,速度随深度基本上是平稳增加的。可以看到射线轨迹是平稳上弯的,走时曲线是单调的增函数,射线参数是震中距的单调减函数。

(2)在地球内部还有一些深度处,如图(b)所示,存在速度出现跳跃式增长或速度梯度显著增大的层,然后又恢复到正常增大的情况,即存在高速层的情况。我们可以看到,穿越高速层的射线上弯的曲率将突然增大,从而导致射线出露地面的区域与仅穿越高速层上方介质的射线在地面出露区域部分重叠,形成地面运动的异常区(图中BC段)。走时曲线将可能出现三重结,其中AB段对应于射线仅穿越高速层上方正常介质;BC段对应于射线穿越高速层内介质;CD段对应于射线已穿越高速层下方介质。可以设想,若高速层足够薄以至退化成一个间断面,那么走时曲线上将不会出现BC段。震中距与射线参数的关系在重叠区是复杂的多值函数关系。所幸的是(p)仍然是单调的减函数,不过形态较前一种情况有所变化,这也是勘探地震学中倾向应用(p)法开展结构反演的原因之一。

(3) 在地球内部还有一些深度处,如图(c)所示,存在速度出现跳跃性减小或速度梯度显著减小甚至为负的层,然后又回复到正常增大的情况,即存在低速层的情况。我们可以看到,低速层内的射线段将变为下弯,从而导致射线出露地面的区域前移,在地面形成一个无射线出露的影区(图中BD 段)。实际观测中发现了在震中距5°~15°间存在一个影区,记录的地震波异常弱,这个影区是上地幔中存在低速层的直接观测证据,对应的P波低速层深度约在60km ~150km 之间。走时曲线上出现间断和分岔点,从理论上说分岔点D所对应的震中距附近也是地面运动的异常区域。AB 段对应于射线仅穿越低速层上方正常介质;CD 段对应于射线穿越低速层内介质;DE 段对应于射线已穿越

低速层下方介质。震中距与射线参数的关系在重叠区CD 是复杂的多值函数关系。(p)仍然是单调的减函数。

6. Benndorf 定律

Benndorf 定律 (从实测走时曲线求 p )

考察相邻两射线EA EB AA’为波阵面,A’B=C 0dt , AA'B 可视为直角三角形:

由地震波走时曲线的斜率可得到地震射线的射线参数,把实测数据和抽象的射线参数联系起来了

? 射线参数与走时曲线的这个关系称为本多夫(Benndorf) 定律 E

A

B

A

球状地球模型中的相邻射

'

'000

0A B sin sin A B AB i R i dT Rd p d c c dT Rd ??=≈?????=?==?????=?????dT p d =?

须注意球形介质中的射线参数(或称水平幔度)p的量纲与水平层状介质中射线参数的差别,

因为在远震分析中,通常是E

A

B

A’

?用弧度或度作震中距的单位,而不是近震中常用的千米。

7. 计算地球内部速度分布的方法—Gutenberg 反演方法(拐点法)Gutenberg

反演方法(拐点法)

选取不同深度的震源,根据其走时曲线,可以推导出震源处介质的地震波速度。

?在给定震源位置的情况下,射线参数p的

大小由震源处射线的初始出射角i h 唯一

地确定。

?i h=/2的射线对应着该震源所有射线的

射线参数的最大值。

?设震中距Δ=Δ1的地震台所记录的地震

波射线参数p为最大值,则有

反演方法的具体步骤:

(1)固定一个震源,利用台网记录,建造一条T~Δ曲线;

根据单一地震的走时曲线反演震源深度处的速度

(2)在T~Δ曲线上求出极值

(3)代入上式可求出震源处介质的地震波速度。

?该方法的优点是计算简单、直观,结果可靠;

?可计算低速层中介质的地震波速度;

?比较不同区域的震源反演的结果,可以讨论介质速度结构的横向不均匀性。

?缺点是一条走时曲线只可能得到地球介质中震源位置处的波速,因而得到的地下介质的速度结构有一定的局限性。

?由于地球内700km以下的深处迄今还未观测到地震发生,因此该方法不可能探测到700km以下的介质波速信息。

8.远震体波震相

各种模型的异同

* 总的分布形态相当一致 [A、B、C、D、E、F、G区]

* ①上地幔低速带 (G氏);

②内核面阶跃 (J氏);

③内核固态;

④核半径自由振荡比体波大20km;

⑤C层细测后曲线相当弯弯曲曲;

⑥PREM用函数形式给出。

9.识别震相的方法—人工爆炸、地下核爆炸与天然地震

脉动与核爆炸记录

脉动是指地震图上周期为3至9秒的规则波形,它引起的最大地动位移振幅也不超过10m。脉动的成因,大致分为两类:一类认为它是水浪拍击泊岸而形成的拍岸浪波;另一类认为是低气压 (气旋或风暴中心)造成的地面振动。

人工爆炸,由于其震源的特征,只会产生P波。又由于介质的非均匀性,也会产生 S波及

面波,但对于同一震中距,其 S波及面波显然比天然地震弱。地震台附近的爆破,属于台站周围的环境干扰,显然,经调查能预知其发爆时间及地点,因而一般可排除此类干扰。地下核爆炸与天然地震的区分: P波振幅大,特别是垂直向。而S波特别弱。

识别震相的基本方法

①首先要确定是不是一个

震相,如果是一个震相,它的到来就必须在相位,周期和振幅上都有所改变,根据震相表现出来的形态(如S波比P波的周期大,面波以波列的形式出现),使用走时表反复进行校核。由于地震波的走时特征在理论和实践上较其它判别震相的指标更加成熟些,所以要同标准走时曲线比较求出其残差来判别震相,再参照动力学特征来决定震相。②拿到一张地震图,首先要统观记录的全貌,根据记录形态和延续时间,判断地震类型。

地震类型一般按震中距分类和按震源深度分类。第三种分类法是按震级大小。粗略的估计出震中距在哪段范围和初至波的类型,是P还是PKP(PKIKP),用面波的最大振幅与初至波的到时差,也能粗略的估计震中距和初至波的性质,然后参照该震中距范围内震相出现的规律,再根据动力学特征和运动学特征进一步判别震相。

依据动力学特征识别震相:1.振幅大小的变化:2. 周期大小的变化:3. 相位的变化:4. 出射角的变化:5. 波振动的方式不同:6. 初动方向的不同:

10. J-B走时表提供哪些信息

走时表提供了有关地球内部的信息

P波、S波和所有其它相关体波的走时曲线的斜率随震中距增大而减小,由于震中距越大,这些体波的穿透深度越深,这表明从远距离传来的地震波在地球深部的传播速度要高于近地面的传播速度。即地震波的速度随地球深度而增加。

图中瑞利(Rayleigh)波和洛夫(Love)波的走时曲线为直线,斜率不随震中距变化而变化,说明它们在传播过程中,速度是恒定的,加上前面得出的地震波速随深度增加而增加,故这些波是沿着某些地层传播的,这种层只能是表面层,否则不可能被地表的仪器接收到。

S-P的走时差较多依赖于距离而较少依赖于深度;而pP-P走时差主要由震源深度决定,较

少得依赖于震中距。可以根据这些资料得出震源深度和震中距。

11. 震源球及确定方法

由于地球介质不均匀而使地震射线发生弯曲,射线与地面交点(观测点)为S,这就使得测到初动方向的观测点所测到初动符号的分布与真正震源产生不符,为消除射线弯曲造成的影响,引入震源球。以震源F为球心,作一足够小的球面,小到球内射线弯曲可忽略不计(即此小球内的介质是均匀的),这个小球面称为震源球。每个台站记录的P波震相都可同震源

处发出的一根地震射线相对应。从每个台站沿地震射线回溯到震源,都可在震源球面上找到一个对应点S’。将每个台站记录的 P波可能受到的变换作了适当校正之后将初动方向标到震源球面上去。

12.构造地震的成因假说—断层说

断层说(弹性应变能、势能、转化为弹性动能)

*地球内部活动(物理的、化学的等过程)造成缓慢的大地构造运动,使岩石层发生变形。应变积累到一定水平,岩石层破裂,同时辐射出弹性波。

断层说比较合理地说明了地震活动的许多特点。

1)宏观考察广泛地收集到地震断层的证据;大地测量也得到地震伴随的断层活动。大地震的余震分布也展示了片状的空间分布。2)强度:相差悬殊,与断层尺度、介质强度、应力场差异有关;存在极限则与地球的岩石层厚度与强度有关。3)频谱:以断层作为震源机制的理论计算出的理论地震波的谱与实际观测到的相当接近(即谱的主要特征很相符)。①初动象限分近震震源球示意图远震震源球示意图

布(大部分地震如此)②理想化的体波波谱与实测波谱相当一致4)时间分布①断层说在物理概念上可合理说明:轮回性:大范围构造应力场的相对稳定以及地震后大地破裂情况和局部应力场的变化,结果,地震不是简单地周期性重复发生,而是准周期地发生。阶段性:应变能积累、局部薄弱面破裂、失稳大破裂、应力场调整。丛集性:与介质的均匀程度密切相关。②模型实验的证明滑块模型实验、茂木实验等5)空间分布无论是震源几何位置(地理的、深度的)震源强度的空间分布、震源机制的空间分布均与板块学说中的大断层十分一致。

13. 地震预报难点

孕震过程的复杂性(机理难度)震源深部的不可入性(技术难度)强震事件的小概率性(科学实践与积累的难度)