《物理教学论》考试试卷(L)参考答案

《物理教学论》期终考试试卷(L)

参考答案及评分标准

一、填空题(10分)

参考答案:

1.体验的课程 2.合作学习

3.校本课程 4.可持续发展

5.运动和相互作用 6.同化

7.验证性实验 8.行为

9.过程与方法 10.说课

评分标准:本题共10分,每小题各占1分。

二、简述题(30分)

1.参考答案:

在这个案例中,该老师虽然用自己的方式最终把课堂教学过程拉回了“正常的轨道”,但是他还是绕了一个弯,可以说是并不完美,而是有点生拉硬套的感觉。其实,学生使用位移与速度的关系式来解答教师的习题,是教师事先没有预设的,但有教育教学的价值,是一种生成性课程资源。(2分)教师可以有效地利用这一生成性课程资源,并据此说,看来同学们已经预习了这节课的内容,但是同学们知不知道这个公式是怎么得出的呢?这样也可以顺着课堂的要求发展,并且是很自然的过度,而不是硬性的拽回来,而且也节约了时间,留出更多的时间给后面的教学。(2分)

课程的实施和创生需要教师充分开发和利用各种课程资源。教师不仅要重视在课前对资源的开发和利用,更要重视对课中动态生成新资源的开发和利用,因为生成性课程资源更能为课程创生提供有利条件和最佳良机。(2分)因此,作为教师,在以后的课堂教学中,对课堂变化不仅要密切关注、随时捕捉,还要根据需要,主动地引导学生动态地生成资源,或以学生出现的错误为契机,引导学生争辩讨论;或以“意外”为跳板,借题发挥;或从对话中捕捉话题,发掘其隐含价值;或根据需要修改预案,创设即时情境。这些都是动态地生成新资源的表现。(2分)

评分标准:本小题共8分,各部分内容所占分值见相应小括号内的分数。

2.参考答案:

物理规律是物理现象、物理过程的本质联系在一定条件下必然发生、发展和变化的规律性的反映。(3分)

物理规律的种类有定律、定理、原理、定则、公式、方程等。(1分) 例如,牛顿第一定律是物理规律(2分);

动能定理是物理规律(2分);

阿基米德原理是物理规律(2分);

左手定则是物理规律(2分);

串并联电路中总电阻的计算公式和爱因斯坦光电效应方程也是物理规律(2分)。

评分标准:本小题共14分,各部分内容所占分值见相应小括号内的分数。

3.参考答案:

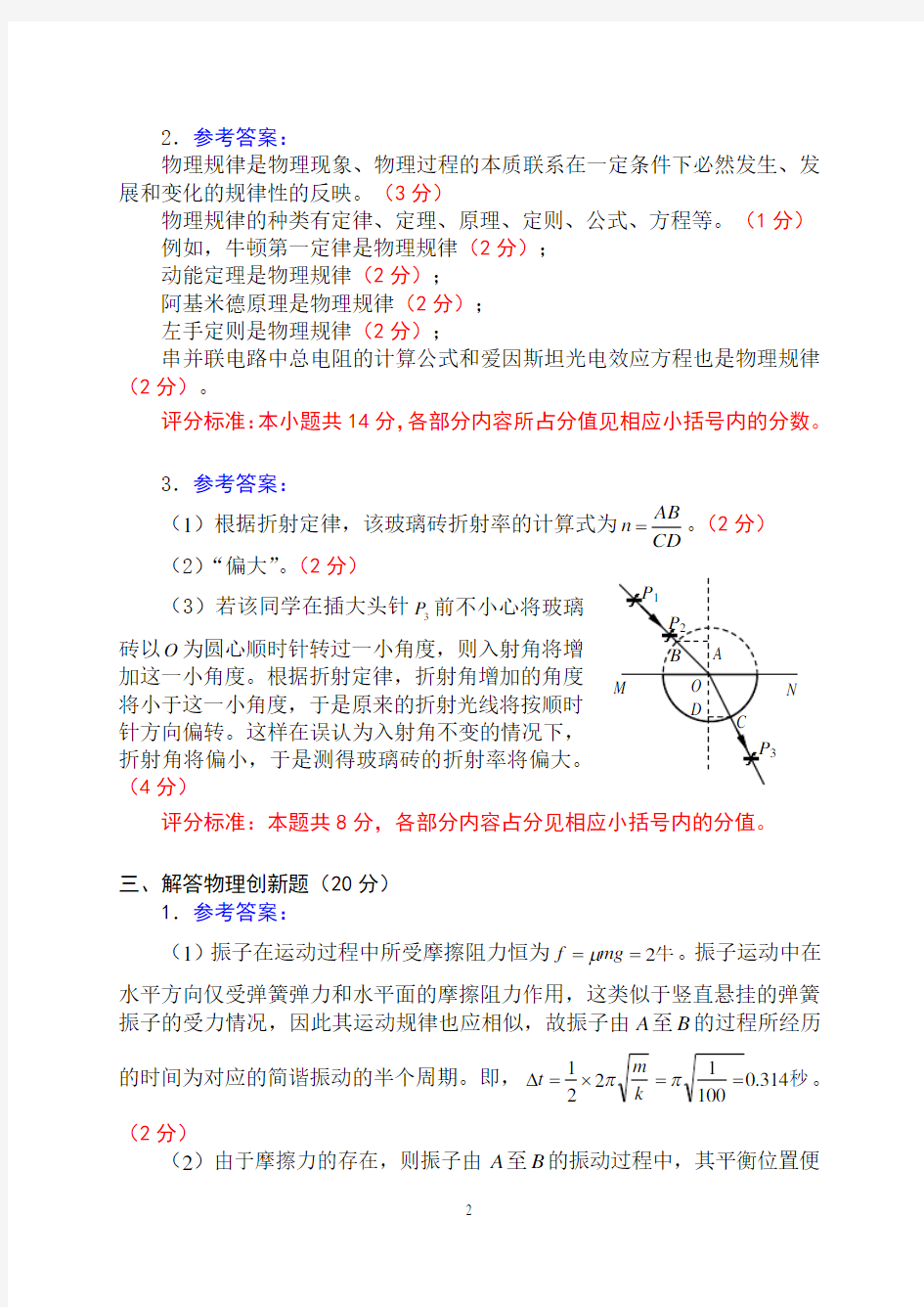

(1)根据折射定律,该玻璃砖折射率的计算式为CD AB n =。(2分) (2)“偏大”。(2分)

(3)若该同学在插大头针3P 前不小心将玻璃

砖以O 为圆心顺时针转过一小角度,则入射角将增

加这一小角度。根据折射定律,折射角增加的角度将小于这一小角度,于是原来的折射光线将按顺时

针方向偏转。这样在误认为入射角不变的情况下,

折射角将偏小,于是测得玻璃砖的折射率将偏大。

(4分)

评分标准:本题共8分,各部分内容占分见相应小括号内的分值。

三、解答物理创新题(20分)

1.参考答案:

(1)振子在运动过程中所受摩擦阻力恒为牛2==mg f μ。振子运动中在水平方向仅受弹簧弹力和水平面的摩擦阻力作用,这类似于竖直悬挂的弹簧振子的受力情况,因此其运动规律也应相似,故振子由A 至B 的过程所经历的时间为对应的简谐振动的半个周期。即,秒314.01001221

==?=?ππk m t 。(2分)

(2)由于摩擦力的存在,则振子由A 至B 的振动过程中,其平衡位置便C O M N A B D P 1 P 2 P 3

不在O 点,而是在O 点的右侧的1O 点。由振子在1O 点所受的合力为零得:

厘米米202.010021=====k mg k f OO μ,如下图所示。(2分) 参考此图可得:厘米厘米5)27(11=-=-=OO OA A O 。

由于对称可知:厘米511==A O BO 。故有厘米3=BO 。(2分)

当振子到达B 点时,其速度为零,此时的弹力大小为牛3=?=BO k F B 。

由于B F 大于最大静摩擦力牛2=f ,故振子又将离开B 点向右运动,同上分析

可知振子运动中受力情况仍满足简谐振动的受力条件,因此振子仍按简谐振动规律运动,只是此时摩擦力的方向向左,由此得到其振动的平衡位置应变为在O 点左侧的2O 点处,且同上可求得:厘米22=O O ,故有

厘米1232=-=BO 。

(2分) 又由于对称,振子振动到2O 右侧厘米1处的C 点时速度为零,故C 点与O

点相距为厘米1=CO 。(2分)

C 点处对应的弹力为牛1=?=CO k F C 。由于C F 小于最大静摩擦力

牛2=f ,故振子到达C 点后,将静止下来而不再继续运动,即振子最后静止在O 点左侧厘米1处的C 点。(2分)

评分标准:本小题共12分,各部分内容所占分值见相应小括号内的分数。

2.参考答案:

(1)电表的选择

由题中条件可知,待测电阻的阻值约为1500 Ω,因此,测量电路的最

大电流为6 mA (9/1500=0.006 A =6 mA ),测量电路的最大电压为9 V ,所以,电流表应选用B ,电压表应选用E 。(2分)

(2)测量电路的选择

由于待测电阻x R 约为1500 Ω,x A R R <<,故采用电流表内接法。(1分)

(3)控制电路及滑动变阻器的选择

由于滑动变阻器阻值x R R <<(不管是F ,还是G ),故控制电路中滑动变

阻器不能连成限流接法,只能连成分压接法(1分);若滑动变阻器选择F ,则在测量中通过F 的最大电流为0.9 A (9/10=0.9 A ),超过了F 的额定电流,而选择G 时,在测量中通过G 中的最大电

流为0.18 A (9/50=0.18 A ),小于G 的额定电

流,故滑动变阻器选择G 。(2分)

综上所述,本实验选用的器材为:电流表

——B ;电压表——E ;滑动变阻器——G 。

(4)实验电路如图所示。(2分)

评分标准:本小题共8分,各部分内容所占分值见相应小括号内的分数。

四、教学设计题(40分)

参考答案:略

评分标准:(1)准确地分析教材内容得4分;(2)学情分析合理得4分;

(3)完整、准确地写出三维课堂教学目标得4分;(4)重点难点分析得当得4分;(5)完整地写出体现物理新课程教学理念的教学流程得16分;(6)简明、扼要地写出板书设计得4分。对“教学流程”的设计完整地作出符合“以学生发展为本”教学理念的解析得4分。