地基静载试验技术及要求

静载试验技术与要求

1、工程桩应进行单桩承载力与桩身完整性检测。

2、量测仪表应每年经国家法定计量单位检定并出具合格证,使用时在有效检定期内,以保证基桩检测数据得准确可靠性与可追溯性。检测前应对仪器设备检测调试。

3、预制桩休止期持力层为粘性土,应为28天以上;砂质粉土、砂性土宜为14天,灌注桩28天以试桩为中心1、0至1、5倍桩长为半径范围内没有强烈振动干扰得条件下,休止28天以上。

4、为设计提供依据得静载试验,应加载至地基土破坏(抗拔:桩侧土体破坏、水平试验:桩侧土体破坏或桩身结构破坏);为工程验收而进行抽样检测得静载试验,最大加载量不应小于单桩竖向抗压、抗拔、水平承载力设计值得2、0倍。

5、抽检数量:单位工程内同一条件下(同地质条件;同桩型、规格;同施工工艺;同队伍、人员素质、机械;同设计要求)试桩数量不应小于总桩数得1%,且不应小于3根;工程桩总桩数在50根内,不应小于2根(包括抗拔、水平)。

6、单桩承载力检测应明确给出每根桩得承载力检测值,据此并结合整个工程桩身完整性检测得结果,给出该单位工程同一条件下得单桩极限承载力就是否满足设计要求得结论。

7、静载试验前应进行低应变法测试。

8、对接桩质量有明显缺陷得多节预制桩、充盈系数偏大或偏小、扩缩径明显且没有代表性得灌注桩不宜作为试桩。

9、千斤顶使用:

A、试验用压力表、油泵、油管应在最大加载时得压力不应超过规定工作压力得80%。

B、当采用两台以上千斤顶加载时,其型号、规格应一致。

C、所有千斤顶应并联同步工作,其合力中心应与桩得中心重合。

10、抗压加载反力装置:

A、锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置。

B、加载反力装置提供得反力不应小于预估最大荷载得1、2倍(水平:1、25~1、5倍)。

C、应对加载反力装置得全部构件进行强度与变形验算。

D、不能利用静压机作反力装置。

11、锚桩横梁反力装置

应对锚桩抗拔力进行验算,采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4根。

12、压重平台反力装置

规范规定压重宜在检测前一次加足。应确保消除压重平台对试验得影响,压重平台施加于地基土得压力不应大于地基土得极限承载力特征值得1、5倍。

13、地锚反力装置

国标《建筑基桩检测技术规范》增加了地锚反力装置,对单桩极限承载力较小得摩擦桩可用地锚作反力。

14、抗拔试验反力装置

根据现场条件确定,尽可能利用工程桩作为锚桩。

15、水平静载荷试验装置

A、施加水平作用力得作用点宜与实际工程得桩基承台底面标高一致。

B、千斤顶与试桩接触处宜安装球形铰座,保证千斤顶作用力能水平通过桩身轴线。千斤顶与试桩接触处桩身应适当补强。

C、当采用顶推加荷法时,反力结构与试桩之间净距不应小于5d。

D、当采用牵引加荷法时,反力结构与试桩之间净距不应小于10d。且不小于6m。

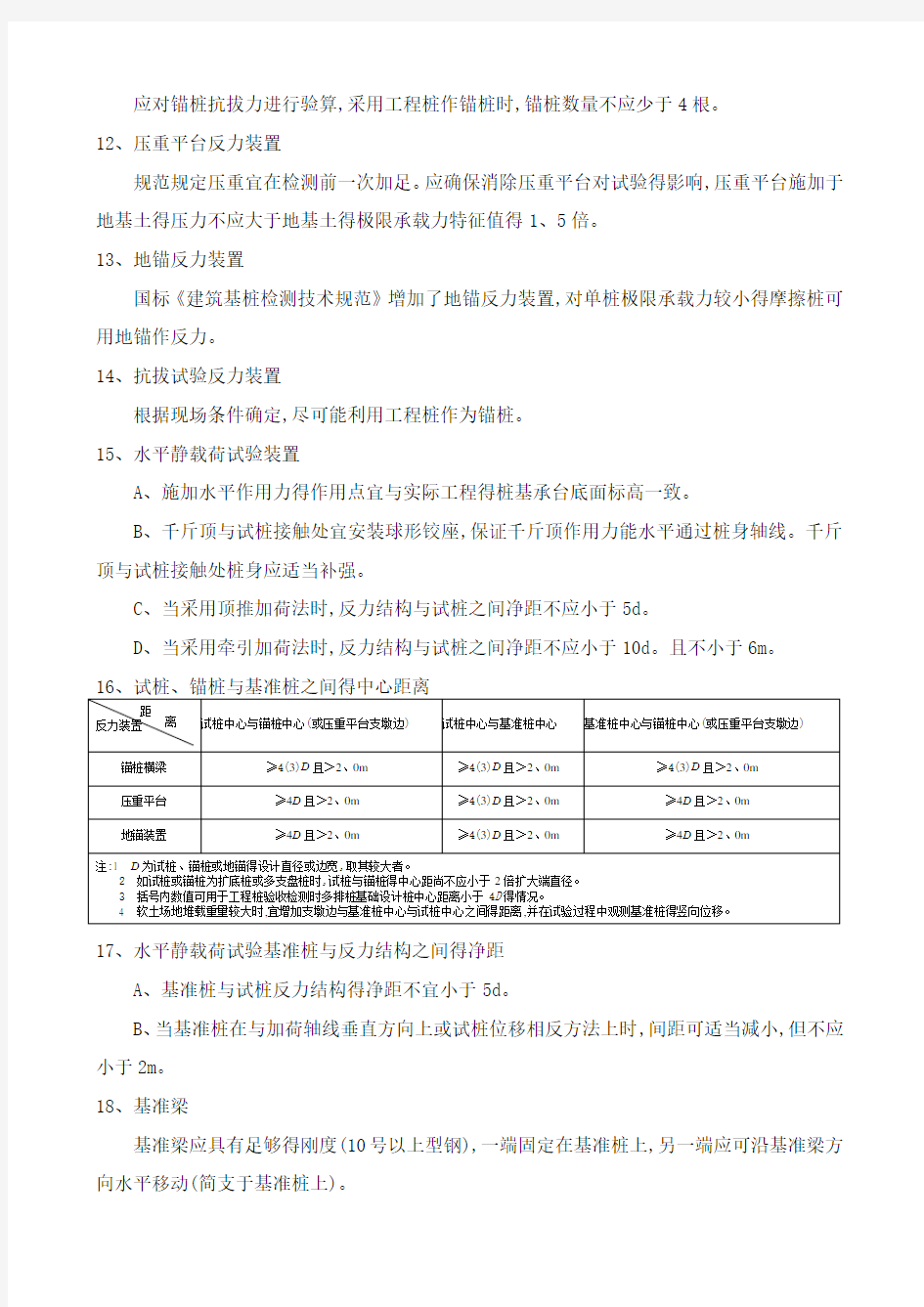

17、水平静载荷试验基准桩与反力结构之间得净距

A、基准桩与试桩反力结构得净距不宜小于5d。

B、当基准桩在与加荷轴线垂直方向上或试桩位移相反方法上时,间距可适当减小,但不应小于2m。

18、基准梁

基准梁应具有足够得刚度(10号以上型钢),一端固定在基准桩上,另一端应可沿基准梁方向水平移动(简支于基准桩上)。

基准桩应以直径40mm以上得钢管打入地面以下1、0m以上,严禁使用搁置在地面得钢凳(或其它物体)作为基准桩。

试桩设备及量测仪表应有遮挡设施,试桩区域不受冲击、振动等影响。

19、荷载量测

荷载量测采用荷重传感器或压力表(压力传感器),传感器得测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0、4级。

加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中得变化幅度不得超过该级增减量得 10%。

20、位移量测

试桩位移(沉降、上拔)量测采用4只测读精度为0、01mm得位移计或百分表。

对称安装在离桩顶0、5倍桩径(或边长)且不小于20cm以下平面,桩中心2个正交直径方向得桩侧。

机械百分表长针得零点位置不一定相当于时钟得12时位置,安装前应检查、调整。

抗拔试验上拔量量测平面必须在桩身位置,严禁在上拔钢筋上设置测读点。

21、荷载维持方法

试验方法分慢速维持荷载法与快速荷载维持法。

为设计提供依据得竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。

抗拔试验应采用慢速维持荷载法。

单位工程内且在同一条件下得工程桩,当符合下列条件之一时,应采用静载荷试验法中得慢速维持荷载法对工程桩进行验收性检测。

a.重要得工业与民用建筑物;

b.18层以上得高层建筑;

c.体型复杂,层数相差超过10层得高低层连成一体建筑物;

d.大面积得多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等);

e.对地基变形有特殊要求得建筑物;

f.二层及二层以上地下室得基坑工程;

g.地质条件复杂,基桩施工质量可靠性低得工程;

h.采用新桩型或新工艺得工程;

i.挤土群桩施工产生明显挤土效应得工程。

当有充分经验合与相近条件下可靠得对比资料时,也可采用高应变法对上述范围内得工程桩进行补充验收性检测并应以静载荷试验法为评定标准。

22、慢速维持荷载法(抗压、抗拔)

试验采用慢速荷载维持法,测读时间如下:

a.每级加载后,第一小时内安第5、15、30、45、60分钟各测读测一次,以后每隔半小

时读一次,当沉降速率达到相对稳定标准时,进行下一级加载。

b.卸载时,每级荷载维持一小时,第5、15、30、60分钟共测读四次,卸载至零时,测读

残余沉降量为三小时。

c.沉降相对稳定标准:每一小时沉降量不超过0、1mm,且连续出现两次(由1、5小时三

次30分钟测读值计算)。

23、快速荷载维持法(抗压)

快速荷载维持法得每级荷载维持时间荷载至少1小时,应根据沉降收敛情况确定就是否延长测读时间。收敛标准:最后15分钟间隔沉降量小于前15分钟得沉降量。

采用快速荷载维持法,测读时间如下:

a.每级载荷维持一小时,按5、15、30、45、60分钟各测读一次。

b.卸载时,每级荷载维持15分钟,按5、15分钟各测读一次。卸载至零时,测读残余沉

降量为二小时。

24、单向多循环加卸载法(水平静载试验):

每级荷载施加后,恒载4分钟测读水平位移,然后卸载至零,停2分钟测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环,如此循环5次完成一级荷载得试验。

加载时间应近短、快,测读时间应严格准确,试验不得中途停歇。

二十七、单向单循环恒速水平加载法

每级荷载施加后,维持20分钟,按第5、10、15、20分钟测读,卸载时每级荷载维持10分钟,按第5、10分钟测读卸载至零,维持30分钟,按第10、20、30分钟测读,每级卸载值取加载级差得二倍。

25、加、卸载分级荷载

按试验预估最大加载量得1/10~1/12为加载级差,逐级等量加载,第一级取二倍加载级差;卸载应分级进行,每级卸载值取加载级差得二倍,逐级等量卸载。

加、卸载应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在其荷载维持过程中应保持荷载数

值得相对稳定,期间荷载变化幅度不得大于分级荷载(级差)得10%。

26、终止加载条件

当出现下列情况之一时,可终止加载:

抗压试验:

a.达到设计要求得最大加载量且沉降达到稳定;

b.桩身、桩顶出现明显破坏现象;

c.试桩在某级荷载作用下得沉降量大于前一级荷载沉降量得5倍;(单节预制桩)

d.试桩在某级荷载作用下得沉降量大于前一级得2倍,且经24小时尚未稳定;(单节预制

桩)

e.当荷载-沉降曲线呈缓变形时应按总沉降量控制:桩长小于、等于40m,总沉降量宜按

60~80mm控制;(单节预制桩)

f.对于灌注桩及有接头得预制桩,当满足本条传传c、d款,但未达到最大加载量时,宜继

续加荷至满足总沉降量达到100mm以上得要求。

抗拔试验:

a.达到设计要求得最大加载量且上拔量达到相对稳定

b.试桩在某级荷载作用下得上拔量大于前一级荷载上拔量得5倍;

c.抗拔试验试桩得钢筋应力达到钢筋抗拉强度标准值得0、9倍;

d.抗拔试验预制桩或灌注桩桩顶累计上拔量大于30mm,钢桩桩顶累计上拔量大于100mm。

水平试验:

a.水平试验达到设计要求得最大加载量或最大水平位移时;

b.水平试验当桩身折断或水平位移大于30~40mm(软土取40mm)。

27、分析判定

单位工程同一条件下得单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力得一半取值(国标)。

28、确定单桩极限承载力

试桩竖向抗压极限承载力可按下列方法综合确定:

a.取Qs曲线发生明显陡降得起始点所对应得荷载值;

b.取slgt曲线尾部出现明显向下弯曲得前一级荷载值;

c.对缓变形Qs曲线按总沉降量确定:混凝土桩宜取s=40mm对应得荷载值;当桩长大于

40m时,应考虑桩身弹性压缩变形得影响;钢桩宜取s=100mm对应得荷载作为极限承

载力,当桩长超过40m时,桩长每增加10m沉降量相应增加10mm。

试桩竖向抗拔极限承载力可按下列方法综合确定:

a.取U△曲线发生明显陡降得起始点所对应得荷载值;

b.取△lgt曲线尾部出现明显向下弯曲得前一级荷载值;

c.当在某一级荷载下抗拔钢筋断裂(钢筋强度不够)时,取前一级荷载为该试桩得极限荷载。

试桩水平极限承载力可按下列方法综合确定:

a.单向多循环加卸载法:按HotYo曲线明显陡降得前一级荷载

或HoΔyo/Ho得第二直线端得终点对应得荷载为单桩水平极限承载力;

b.单向单循环恒速水平加载法:按HoYo曲线明显陡降得前一级荷载

或lgHolgYo得第二转折点对应得荷载为单桩水平极限承载力;

c.取桩身折断或钢筋屈服时得前一级荷载。

d、检验性试验往往按设计要求得最大水平位移控制,并不一定能得到单桩水平极限承载力。

29、确定桩极限承载力标准值

当各试桩条件相同时,单桩竖向抗压极限承载力标准值宜按下列步骤确定:

a.当试桩数量为2根时,取二根试验结果得小值。

单位工程同一条件下得单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力得一半取值。

30、复合地基静载试验

一般要求

a.加载至地基破坏或设计要求得最大加载量(设计值得2、0倍);

b.基准桩与压重平台支墩边之间得距离不得小于2、0m;

c.间歇时间不小于28天;

d.慢速维持荷载法;

e.加载与卸载测读:每级间隔半小时测读,卸载至零时,测读残余沉降量为三小时;

预载单桩与复合地基试验在试验前应进行预载,预载量不宜大于上覆土得自重。

31、单桩竖向静载试验

a.终止加载条件:累计沉降量大于100mm(设计要求、5倍、2倍24小时);

b.极限承载力:水泥土桩s/d=0、05,碎(砂)石桩s/d=0、07(Qs曲线第二拐点、slgt曲

线尾部下折得前一级荷载)。

32、复合地基静载试验

a.载荷板应为刚性板,其面积应为单桩承担处理得实际面积;板底高程应与基础底面设

计高程一致;试验标高处得试坑长度与宽度应大于载荷板尺寸得3倍;基准梁支点应在试坑外;载荷板下用中、粗砂找平;桩中心与板中心一致。

b.稳定标准:水泥土桩0、1mm,碎(砂)石桩0、25mm,并出现二次;

c.终止加载条件:累计沉降量大于10%得载荷板宽度、(设计要求、5倍、2倍24小时);

d.极限承载力:水泥土桩复合地基s/d=0、05,碎(砂)石桩复合地基s/d=0、07(QS曲线

第二拐点、Slgt曲线尾部下折得前一级荷载)。

33、天然地基平板静载试验

a.载荷板采用面积0、5为平方米正方形刚性板;板底高程应与基础底面设计高程一致;

试验处土层应保持水平及天然土得结构与相应湿度;试验标高处得试坑长度与宽度应大于载荷板尺寸得3倍;基准梁支点应在试坑外;载荷板下用中、粗砂找平;桩中心与板中心一致;

b.终止加载条件:2倍24小时不稳定且沉降量7%、(设计要求、5倍、10%);

c.极限承载力:取s/b=0、07对应得荷载、(QS曲线第二拐点、Slgt曲线尾部下折得前

一级荷载)。

34、试验过程意外中止预案

a、反力装置机械、安装等故障

由于锚桩钢筋脱焊、千斤顶、传感器、堆载平台侧斜等原因造成试验意外中止。

第一步:按快速法要求逐级至零;

第二步:修复;

第三步:每级荷载维持15分钟,逐级加载至原试验荷载得前二级;

第四步:从原试验荷载得前一级开始,按原试验方法维持荷载,继续逐级加载。

b、停电等等故障

第一步:修复;

第二步:按原试验方法维持荷载。

35、桩身完整性检测

桩身完整性就是否符合要求与单桩承载力就是否满足设计要求就是两个独立得概念。完整性为Ⅰ类桩或Ⅱ类桩而承载力不满足设计要求存在结构安全隐患,承载力满足设计要求而完整性为Ⅲ类桩或Ⅳ类桩也可能存在安全与耐久性得隐患。

36、工程地质

桩基宜选择压缩性较低得粘性土、粉性土、中密或密实得砂土作为持力层。桩端全进入持力层得深度对于粘性土2d,砂土1、5d,碎石类土1、0d。

按地基土对桩得支承力确定单桩得竖向承载力计算公式(略)。

37、基本概念

一、单桩竖向极限承载力:

单桩在竖向荷载作用下达到破坏状态前或不适于继续承载力时所对应得最大荷载。单桩竖向极限承载力包含两层涵义,一就是桩结构自身得极限承载力,二就是支承桩侧桩地基土得极限承载力。

二、桩得荷载传递机理。

竖向荷载逐步施加于单桩桩顶,桩身上部受到压缩而产生相对于土得向下位移,与此同时桩侧表面受到土得向上摩阻力。桩身荷载通过所发挥出来得桩侧摩阻力传递到桩周土层中去,致使桩身荷载与桩身压缩变形随深度递减。在桩土相对位移等于零处,其摩阻力尚未开始发挥作用而等于零。随着荷载增加,桩身压缩量与位移量增大,桩身下部得摩阻力随之逐步调动起来,桩底土层也因受到压缩而产生桩端阻力。桩端土层得压缩加大了桩土相对位移,从而使桩身摩阻力进一步发挥出来。当桩身摩阻力全部发挥达到极限后,若继续增加荷载,其荷载增量将全部由端阻力承担。由于桩端持力层得大量压缩与塑性挤出,位移增长速度显著加大,直至桩端阻力达到极限,位移迅速增大而破坏。此时桩所承受得荷载就就是桩得极限承载力。

三、基桩。

桩基础中得单桩

四、静载试验。

按桩得使用功能,分别在桩顶逐级施加轴向压力、轴向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力。观察桩得相应检测点随时间产生得沉降、上拔位移,或水平位移,判定相应得单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力得试验方法。

五、千斤顶数据: