人教版八年级生物上《线形动物和环节动物》教案

第二节线形动物和环节动物

一、教学目标

1.概述线形动物和环节动物的主要特征。

2.举例说明线形动物和环节动物与人类生活的关系。

3.尝试通过观察找出蛔虫和蚯蚓的区别。

4.认同生物的形态结构与其生活环境相适应的观点。

5.认同个人饮食卫生的重要性。

二、教学重点和难点

1.教学重点

概述线形动物和环节动物的主要特征;观察蚯蚓的实验。

2.教学难点

举例说明蛔虫和蚯蚓适于生活环境的形态结构特点。

三、教学设计思路

本节主要从形态结构层面概述线形动物和环节动物的主要特征。这两个动物类群的代表动物蛔虫和蚯蚓都与人类活动关系密切,因此可在教学中从生活体验人手,课前有计划地安排学生捕捉并饲养蚯蚓,在亲身实践中发现蚯蚓的生活环境,初步认识蚯蚓;课上通过实例分析和观察实验,归纳总结出线形劫物和环节动物的主要特征。教学的主要环节如下。

(1)通过对蛔虫在人体内寄生的实例分析和对标本、图片的观察,归纳蛔虫适于寄生生活的主要特征。

(2)通过观察蚯蚓的实验和对剖面图的分析,归纳蚯蚓适于穴居生活的特征,初步感知生物的结构和功能是相统一的。

(3)归纳线形动物和环节动物的主要特征。通过对这两个动物类群的主要特征的比较,初步感知生物是发展和进化的。

四、教学准备

1.教师准备

蛔虫的浸制标本、蛔虫生活史的示意图、蛔虫寄生生活的视频,活蚯蚓(体长10 cm左右)、糙纸、棉球、放大镜,多种线形动物和环节动物的标本(或图

片)及形态结构和生活史等资料。

2.学生准备

分组到户外寻找、捕捉并饲养蚯蚓,供课堂使用。

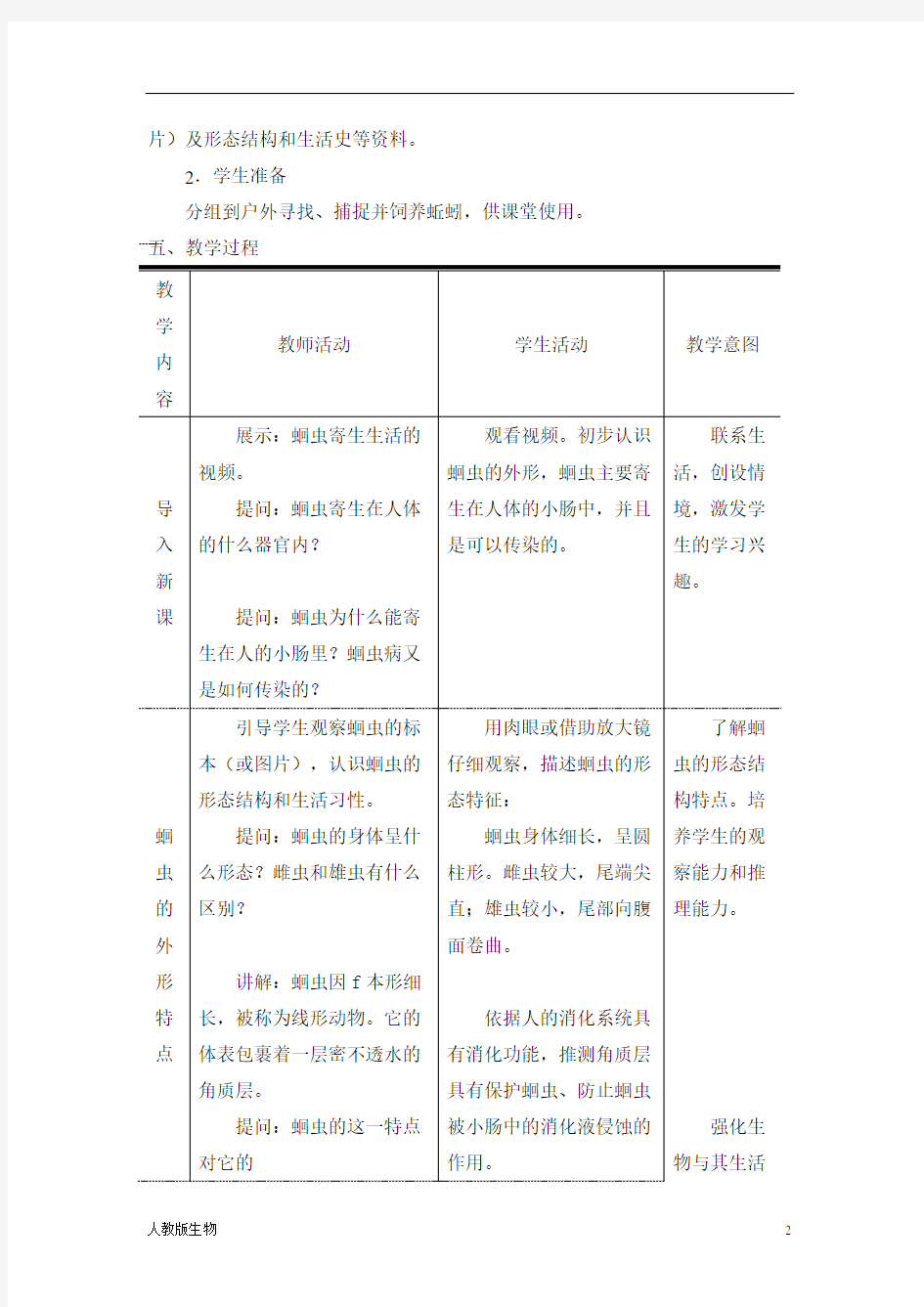

五、教学过程

蛔虫的生殖及与人的关系

展示:蛔虫生殖系统示意

图。

提问:交配后,雌虫每天可

以产卵约20万粒左右。与消化

系统相比,蛔虫的生殖系统有何

特点?这一特点对蛔虫的寄生

生活有什么意义,

展示:蛔虫的牛活史示意图。

雌雄蛔虫在人体的小肠中交配

后,雌虫产下的大量虫卵随人的

粪便排出体外。

提问:虫卵是从哪里进入人

体的?在日常生活中,预防蛔虫

病应注意什么?

识图分析:

1.蛔虫的生殖器官

发达,生殖力强;

2.蛔虫产生大量虫

卵,能感染更多的人群,

提高蛔虫的生存机会。

识图归纳:

1.蛔虫卵是从人的

门进入体内的;

2.预防蛔虫病,应

注意不喝不清洁的生水,

蔬菜、水果要洗干净,饭

前便后要洗手;

3.预防蛔虫病还要

管理好粪便,粪便需经过

处理杀死虫卵后.再作肥

料使用。

训练学

生识图、获取

信息、推理的

能

将科学知识

与生活相联

系,使学生认

同并注意个

人饮食卫生

的重要性。

观察蚯蚓,总结主要特征

提问:蚯蚓的这些特点

与运动有关吗?引导学生进行

实验观察。

1.在观察过程中,应常

用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓体

表,使其保持湿润。

2.观察蚯蚓在糙纸上的

运动。

3.实验后,将蚯蚓放归

自然环境。

提问:蚯蚓运动时,哪

一端最先移动?身体粗细长短

有什么变化?

归纳:蚯蚓体壁的肌肉

与刚毛配合完成运动。

提问:蚯蚓的这种运动

方式适于在什么环境中生

活?

展示:蚯蚓体内无呼吸器

官,体壁上有微血管网,据

此想一想:蚯蚓体表的黏液

有什么功能呢?

引导学生填写下表,归

纳总结。

1.蚯蚓的体壁与呼吸

用放大镜观察蚯蚓体

表小突起的着生部位,小

突起是刚毛,朝向身体的

后方。

观察描述蚯蚓的运

动:蚯蚓的前端先向前移

动,身体伸长变细,前端

锚定后,身体缩短变粗,

拉动后端向前,逐渐向前

移动。

刚毛能够辅助运动,刚

毛和肌肉配合,使蚯蚓能

在土壤中钻行。

依据经验推测:适于

穴居爬行生活。

分析得出:体壁毛细血

管里的气体可与溶于体表

黏液中的气体进行交换。

x k b 1 .c o m

填表:

1.体壁黏液与气体交

换

2.蚯蚓的主要特点

项特点适应

培养学生爱

护小动物的

意识。

理解生物的

形态结构与

其生活环境

相适应。

变式练习,

巩固概念。

教

学

内

容

教师活动学生活动教学意图

提问:蚯蚓穴居在土壤中。那么,蚯蚓如何取食呢?蚯蚓的生活与人类有什么关系呢?

依据经验归纳:蚯蚓以土壤中的有机物为食,能疏松土壤,提高土壤肥力,并且是优良的蛋白质饲料。

环节动物的主要特征

展示:其他环节动物如

沙蚕、蛭等的标本(或图片)、

形态结构、生活环境、与人

类的关系等资料。

提问:与蚯蚓相比较,

环节动物具有哪些共同的特

点?

观察并归纳环节动物

的主要特征:身体呈圆筒

形,由许多彼此相似的体

节组成,靠刚毛或疣足辅

助运动。

培养学

生比较、分

析、归纳环

节动物特征

的思维能

力。

六、板书设计

第二节线形动物和环节动物

人教版八年级生物上册教案全集

新版人教版八年级上册生物教案 第一章 动物的主要类群 第一节 腔肠动物和扁形动物 养成良好的生活卫生习惯。 知道水螅和涡虫的形态结构特点和生理特点 水螅的捕食和体型,血吸虫生活史 教学流程 一、 导入 图片放映海底世界画面出示相关图片,观看海底景象。 教学目标 知识与技能: 认识腔肠动物和扁形动物,知道水螅和涡虫的形态结构特点和生理特点 过程与方法: 通过对几种动物的了解,学会总结一类动物的主要特征,培养学生的分析与总结归纳能力 情感态度与价值观: 1、 初步形成动物体的形态结构、生理机能及生活习性与其生活 环境相适应的基本生物学基本观点。 教学重点: 教学难点:

思考:固着在海中礁石的海葵,看起来宛如艳丽的花朵,因此有人称之为”海中之花”.然而,他们却不是植物,而是动物.那么它们是如何捕食的呢? 设计意图:通过美丽的海底景象,激发学生兴趣,调动学生的学习主动性和积极性,激发求知欲。 二、互动授课 腔肠动物 学生自学教材第3-4页,找出水螅的生活环境、形态及结构特点与生理功能,组织学生小组自行解决问题。 1.水螅的生活环境是怎样的? 2.水螅的形态有何特点? 3.水螅身体结构是由什么构成?体壁由几层细胞构成,体内有几个腔,食物和残渣由何处进出? 4.水螅如何完成捕食和御敌? 5.结合水螅身体结构,阅读“观察与思考”,推测水螅是如何消化和排泄的。 小组讨论并相互验证答案正确性,统一答案,学生回答,教师总结。

引导学生对比各种腔肠动物,总结出主要特征。学生讨论并熟记。腔肠动物的主要特征:生活在水里;身体呈辐射对称;体壁由两个胚层构成;体表有刺细胞;有口无肛门。 设计意图:在授课中锻炼学生的团体协作能力,速记,分工合作分析归纳,总结能力,让学生体验到努力的喜悦,成功的兴奋。(二)扁形动物 引导学生阅读教材第6页前三段,就涡虫的生活环境,结构形态及主要的生理功能。回答下列问题: 1、涡虫生活在哪里?样子如何? 2、涡虫的形态有何特点?有何意义? 教师根据学生回答,作简要讲解。 引导学生自学华枝睾吸虫的图片,让学生看图并参考教材完成以下问题。 1、它的消化器官有何特点? 2、它的生殖器官有何特点? 3、它是怎样感染人体的?什么是寄生? 分析各种扁形动物,总结扁形动物的主要特征。 扁形动物的主要特征:身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门

冀教版七年级上册生物全册教案

备课本冀教版七年级上册 生物 全册教案 班级______ 教师______ 日期______

冀教版七年级上册生物教学计划 教师_______日期_______ 一、学情分析 生物知识、现象与人类密切联系,学生对生物现象产生疑问多,但学生在小学阶段对生物学的学习,对生物学的基础知识掌握较好,已具备一定的实验能力,大部分对本课的学习兴趣浓厚。但仍有个别同学探究能力尚需提高。另外,学生刚步入初中,面对繁多复杂的学科,在学习方法和应对上不免有些不适应,甚至出现不知所措的情况。所以,部分学生学习兴趣不高,应付学习。但也存在能较快适应新学习环境,掌握了适合自己的学习方法,劲头十足的学生。因此学生差异较大而且明显。大部分学生对学习生物学很感兴趣,对老师布置的课外实验能按时完成,积极配合老师上好每一节课。 二、教材分析 教材结合新课程改革的要求及特点,构建突出人与生物圈的知识体系,设计了许多系列化、多样化、可行性高的探究活动,提高了学生的动手能力,培养学生的协作探究的科研精神。删除了部分死记硬背的内容,以灵活应用的知识点为主。在时代性,增加与科技社会相结合的知识,注重反映生物科学的新进展,大大拓展了学生的知识面。 三、教学目标 (1)、学生获得生物学的基本事实、概念、原理和规律等基础知

识,了解并关注这些知识在生产实践和社会发展中的应用。(2)、学生初步具有生物学操作的基本技能、一定的科学探究和实践能力,养成科学思维的习惯。 (3)、学生能理解人和自然和谐发展的意义,提高环境保护的意识,树立正确的情感态度价值观。 (4)、初步形成生物学基本观点和科学态度,树立正确的辩证唯物主义世界观。 四、教学措施 1、精心设计导语,通过生动的语言,借助情感教育,激发学习兴趣,精心诱导、强化教学。 2、做好演示实验,达到培养学生能力之目的,培养学生以生物学的角度发现生活中的问题,并能对之加以解答或寻得答案。 3、学习和应用现代教学手段和技术并运用到课堂教学中。 4、在语言、板书和操作等方面达到规范、准确和熟练。 5、针对教材和学生的总体情况,在备课时,知识的难易程度要控制好,应适应大部分的学生。 6、要求学生做好课前预习,课后复习,积极配合老师上好每一节课,随时检查学生的学习情况。 7、面向全体学生,实现因材施教,促进每个学生的充分发展,注重班级学生成绩的平衡发展。

人教版八年级生物下册教案全册

八年级生物教学设计 201年2月22

第七单元 生物圈中生命的延续和发展 第一章 生物的生殖和发育 第一节 植物的生殖 教学目标 1.知识与技能: 通过复习被子植物的有性生殖,描述植物的有性生殖;通过观察、思考和讨论,能够列举植物常见的无性生殖。 2.过程与方法: 通过探究活动,了解影响扦插成活率的因素;通过观察和比较分析,了解有性生殖和无性生殖的意义。 3.情感、态度与价值观: 认识到植物生殖方式多样性的意义;通过了解无性生殖在生产上的应用,认识生物学知识不但是生产实践的基础, 而且随着生产实践不断丰富和完善。 教学重点和难点 重点:描述被子植物的有性生殖;列举了植物常见的无性繁殖。 难点:通过探究,理解影响嫁接和扦插成活率的关键。 课前准备 教师:准备各种无性繁殖的典型的图片,嫁接、扦插过程的示意图,组织培养的相关资料 学生:通过无性繁殖方式繁殖的实例 参考课时:2课时 教学策略:创设情景---温故知新----观察思考---分析讨论---解决疑难----得出结论 教学过程: 教学内容 学生活动 教师活动 1、有性生殖 例如桃树是由果实中的种子来繁殖后代,种子中的胚是由两性生殖细胞结合成受精卵而发育的。这种由受精卵发育成新个体的生殖方式就属于有性生殖。 2、无性生殖 椒草用叶繁殖、马铃薯用块茎繁殖,像这种不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的生殖方式为无性生殖。 3、无性生殖的应用 在生产实践中,人们经常利用植物的无性生殖来激情、质疑 激发兴趣 看书、填表 温故知新 表述交流 得出结论 看书、讨论 归纳总结 得出结论 思考、讨论和分析植物无性生殖和有性生殖的不同,探讨植物生殖多样性的意义。 表述交流 补充完善 描述嫁接的一般过程和技术要点,能够运用模型或实物演示嫁接的过程。 创设情景:在生活中你见到过植物通过哪些方式产生新个体?引导学生根据生活经验说出:大蒜发芽,土豆长芽,扦插富贵竹的茎段,嫁接蟹爪莲,绿豆发芽等。分析以上不同的例子中产生新个体的过程发生在植物的那个部位,它们有无本质区别? 针对桃树等通过种子产生新一 代的方式,结合种子结构的基本知识,知道种子中的胚是由受精卵发育而来,而受精卵则是两性生殖细胞结合的结果。 组织学生观察植物无性生殖的 图片,鼓励学生归纳出无性生殖 的概念。 组织学生看书----观察思考

冀教版七年级生物上册教案

第二章形形色色的植物 第一节在实验室观察植物 教材分析 本节课的内容为以后学习植物学知识奠定基础,通过在实验室对植物的根、茎、叶、花等部分的观察活动,重点对学生进行观察方法和技能的培养。通过对植物各器官的观察,让学生理解植物的生长与环境之间的关系。教学重点是理解植物根、茎、叶、花等器官的外部形态及其与环境的关系。难点是块茎与块根的区别。 学生分析 学生对植物的根、茎、叶等方面的知识已经有了初步的了解,但可能有一些错误观念,例如:认为植物生长在地下的部分都是根,还有可能对“节”认识不准确。 设计理念 对于“根”的教学,通过学生用肉眼的观察区分直根系和须根系,并且通过多次观察,从经验得知叶片是网状脉的植物其根系往往是直根系而叶片是平行脉的植物其根系往往是须根系。这一部分多采用发现法、讨论法,要注意结合知识链的相关内容。 对于“茎”的教学,多采用观察法、讨论法,可以请一名学生在讲台上指认出枝条上各部分的名称。此时一定要强调茎的特点(即茎上有节)。 对于“叶”的教学,以学生讨论为主。因为学生往往对特别的物体感兴趣,课下很有可能已经阅读过有关内容,完全可以以示范的力量激起学生的学习兴趣。 教学目标 知识性目标 1.区分直根系和须根系的概念。 2.说出茎的特点。 3.说明叶的结构与环境的关系。 4.描述风媒花和虫媒花的特点。 技能性目标尝试收集课内外资料及其他信息的能力。 情感性目标养成观察植物、爱护植物的好习惯,提高环境保护意识。 课时安排:1课时 教学准备 洗净的完整的小麦(或狗尾草)和白菜(或蒲公英)的根系万年青枝条(带顶芽,

没有侧枝)马铃薯、甘薯等变态茎和变态叶的图片风媒花和虫媒花的实物或图片教学过程: 方案一 引言:在我们身边生长着高低不同、形态各异的植物。从这节课开始,我们就要开始认识它们了,让我们从身边的植物开始走进生命世界吧。 展示:月季花及野花(颜色不鲜艳)(备注:也可以用图片代替) 问题:你认识它是植物的哪一部分吗(手中拿着月季花)? 学生:花(月季花) 问题:那另外一个是植物的哪一部分(手中拿着野花)? 学生:这两个都是花,只不过月季的花大、颜色鲜艳,而这个野花的花小、颜色不鲜艳,使你误认为它不是花。那植物的其它部分是否也有类似情况呢? 展示:狗尾草和蒲公英的根系(也可用其它符合条件的根系代替,也可用图片代替,在没有条件的地方也可以直接利用课本上的配图) 活动:四人为一组,以小组为单位,对照图2-1,认识根系各部分结构的名称,判断手中的根系属于何种根系,有什么特点?两种根系有什么区别? 学生:…(一般情况下,能够观察到根系包括的根数目很多,能够发现直根系明显的主根以及须根系的形态特点) 教师:指出根系是一株植物体上所有根的总和。根系有直根系和须根系两种类型(引导学生总结出直根系和须根系的概念)。 过渡:植物的根系有直根系和须根系之分,那植物的茎有什么特点呢? 发放:万年青(或杨树)的枝条 活动:同桌两个人合作,对照图2-2,找出枝条上的节、节间、叶和芽等结构,注意它们之间的关系(学生问到侧枝,暂时不要回答,引导他们思考)。学生讨论完毕以后,请一名同学到讲台上拿着枝条分别指出所要找出的各部分结构,并用学生自己的语言加以描述(学生有可能分不清节和节间,此时,最好请其他学生给与指正,或者教师在学生描述时加以指导) 多媒体:展示马铃薯、甘薯、荸荠、藕的图片(或相关的挂图,有条件的地方可以用实物) 活动:学生判断它们是不是茎,并陈述理由

2020年人教版八年级生物上册全册教案(完整版)

2020年人教版八年级生物上册全册教案 (完整版) 第一章动物的主要类群 第一节腔肠动物和扁形动物 教学目的: 1.知识方面 (1)知道腔肠动物和扁形动物是一类结构简单的低等多细胞动物。 (2)知道腔肠动物和扁形动物与人类的关系。 (3)识记腔肠动物和扁形动物的主要特征。 重点难点: 1.水螅的形态结构和腔肠动物的主要特征 2.涡虫和华枝睾吸虫形态结构和扁形动物的主要特征 3.准备活体水螅是上好本课的关键和难点。 教具准备: 活体水螅、水螅纵切切片、显微镜、放大镜、教学软件。

第二节线形动物和环节动物 一、教学目标 1、知识目标 1.理解蛔虫适于寄生生活的结构和生理特点;了解蛔虫感染人体的途径、对人体的危害,以及预防感染的方法;掌握线形动物门的主要特征。 2.通过蛔虫对寄生生活适应的特点,培养学生观察、思考、分析综合的能力。 3.通过理解蛔虫适于寄生生活的形态、结构、生理特点,继续进行“生物体的形态结构与功能相适应”的观点教育。 4. 了解蚯蚓的生活习性和适于穴居生活的形态、结构、生理等方面的特征;了解蚯蚓与人类的关系,在了解其它环节动物的基础上,理解环节动物门的主要特征。 2、能力目标 通过观察蚯蚓的实验,继续培养观察能力和实验能力;通过对观察到的现象分析与讨论,对环节动物门特征的概括,继续培养分析、归纳、综合的思维能力。 3、情感目标 1.通过了解蚯蚓适于穴居生活的特点,培养“结构与功能”“生物体与环境” 相适应的观点; 2.通过环节动物与其它动物的比较,进行生物进化的观点教育;通过了解蚯 蚓与人类的关系,进行生命科学价值观的教育。 3.通过蛔虫的生活史和蛔虫对人类造成的危害,使学生理解养成良好卫生习 惯的重要意义。

新人教版八年级上册生物教案全册

新人教版八年级上册生 物教案全册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

本学期教学计划 一、教材分析 八年级上册《生物学》包括《第五单元:生物圈中的其他生物》、《第六单元:生物的多样性及其保护》两个单元内容。教材的编写注重从生活实践出发,广泛联系学生的生活经验和知识基础,把握基础性,体现先进性;内容编排图文并茂,加强了启发性,具有较强的可读性;栏目设置丰富多样,注重创设问题情景,突出科学探究能力的培养,重视科学态度、科学方法和科学价值观的教育;内容编写具有弹性,给学生更多的自主学习空间,较好地体现了新课程标准的基本理念。因此,在教学过程中,既要要注意类别知识的横向对比,又要注意结构知识的纵向梳理,还要注意基本知识的多向迁移,搭建过渡桥梁、构建知识网络,力求做到形散神聚、融会贯通。 二、教学目标 1、认识动物的主要类群及其对环境的适应性特征。 2、知道动物行为的种类、意义,理解动物行为大多通过运动来完成。 3、了解动物在自然界中的作用及其与人类的关系,都与它们的行为有密切的 联系。 4、描述细菌和真菌的主要特征以及与人类的关系的知识。 5、了解生物分类的依据、方法及意义。 6、全面提高学生的科学素养,培养学生的创新精神和实践能力。 7、通过学习使学生有意识地保护生物,促进生物圈的和谐发展。 8、积极实践新的教学模式,进一步提高学生学习成绩。 三、学情分析 八年级学生通过七年级一学年的生物学学习,学生对生物学知识有了初步的了解,对生物的学习方法有了初步的掌握,已具备了一定的学习生物学基本知识、基本方法和基本技能,大部分学生对生物学的学习有着浓厚的兴趣,为八年级的教学打下了较好的基础。但仍有少数学生的生物学基础差,学习目标不明确、自制力不强、注意力不集中、不按时完成作业、主动性不足、学习效率低下、成绩不太理想等现象。因此,通过本学期教学进一步激发学生的学习兴趣、加强课堂管理和调控和学习方法指导,调动学生学习生物的积极性,让他们端正学生态度、学习得法,还要促使学生养成课前预习,课后及时巩固、持之以恒的良好习惯,力求使每个学生都有明显的进步,学习成绩有大面积的提高。 四、具体措施 1、坚持新课程理念,因材施教,分类分层指导,培养学生自主学习能力,促 进每个学生的充分发展; 2、倡导自主探究、合作交流的学习方式,鼓励学生讨论交流,促进学生间密 切合作,培养学生团结协作精神和创新能力; 3、进一步学习各地先进的教学经验,充分利用现代教学手段,选择适宜的、 科学的教学方法,提高课堂教学效率; 4、注重学法指导,分组、分层次设置课堂反馈练习,开展学习方法交流等活 动,让学生学会学习,使优生得到更好发展,差生得到提高成优; 5、积极开展生物实践活动,加强实验教学,努力激发学生的学习兴趣,调动 学习的积极性、主动性,全面提高学生科学素养; 五、进度

七年级生物上册《1.1 走进生物实验室》教案2 冀教版

第一单元我们身边的生命世界 第一章开启生物科学之门 一、教学目标: 知识性目标 1.识别生物实验中常用的实验器具。 2.说明显微镜的结构和作用。 3. 举例说出观察的基本方法。 4.描述采集与制作植物标本的基本方法。 5.描述制作昆虫标本的方法。 6.说出科学探究的一般过程。 技能性目标 1.使用显微镜。 2.尝试观察和测量的基本方法。 3.尝试制作植物标本和昆虫标本。 4.运用科学探究的方法。 情感性目标 1.养成良好的实验习惯。 2.认同显微镜的规范操作方法,爱护显微镜。 3.养成实事求是的科学态度。 4.体验科学探究是人们获取科学知识、认识世界的重要途径之一。认同科学探究需要与人交流,合作,在交流、合作的过程中获得成功的体验。 第一节走进生物实验室 教学目标 知识性目标 1.识别生物实验中常用的实验器具; 2.说明显微镜主要部件的结构及作用。 技能性目标 尝试使用显微镜。 情感性目标 1.养成良好的实验习惯; 2.认同显微镜的规范操作方法,爱护显微镜。 课时安排 1课时 教学准备 教师:实验常用器具(镊子、滴管、烧杯、解剖针、滴瓶、酒精灯、培养皿、载玻片和盖玻片等)、显微镜 学生:搜集有关显微镜发展史、显微镜用途以及电子显微镜的资料。 组织教学: 一、引言 我们的地球是一个五彩缤纷、充满神秘色彩的家园,绿荫丛丛的树林,美丽芬芳的鲜花,活泼可爱的小动物、令人畏惧的猛兽……面对大千世界,你一定产生或许许多多的疑问:鲜花为什么有各种颜色?一粒种子为什么能长成参天大树?鸟儿为什么能在天上飞?鱼儿为什么会在水中游?

观察和实验时研究生物科学的基本方法。现在让我们拿起观察、实验这把“钥匙”,开启生物科学之门,探究生命的奥秘,解开心中的一个个疑团。下面我们学习《第一节走进生物实验室》。(板书) 在小学自然课上,同学们就非常喜欢学习与生物有关的知识,升入中学后我们就要在生物实验室中学习了,老师看到同学们非常兴奋,可是你知道在生物实验室里我们都能做些什么呢? 二、讲授新课 1.熟悉本校生物实验室的设施,了解实验室规则。 (引言)实验室是我们学习生物学知识和技能的重要场所。在这里,我们可以通过观察、实验等方法来探索生命活动规律。 只有通过实验,才能获得许多感性认识,加深对所学知识的理解,探索生命的奥秘,学会很多科学实验的方法。 俗话说:固有国法,家有家规。实验室也有其使用规则。下面我们来了解一下实验室的规则。 ①学生到实验室上实验,课前必须进行认真预习。 ②未经老师允许不得擅自在实验室做实验。 ③进实验室后,要保持良好的秩序,实验开始前要认真听取教室的讲解,检查实验仪器、器材、药品等是否齐全。 ④未经老师允许不得摸、尝、闻化学药品,因为许多药品有毒。 ⑤不准在实验室吃东西和饮料。 ⑥取化学药品时,注意不能倒在外面,用过的药品不能随意倒放,应放在废物瓶中,以免污染环境。剩余的药品不要放回到原来的瓶中。 ⑦实验中,要按操作规程进行,如出现异常或者意外事故要立即停止实验并及时向教师报告。 ⑧实验完毕后,要把实验台整理干净,所有物品放回原处。值日生做值日。 大家想想我们为什么要遵守“实验室规则”?(学生回答,教师总结答案) 遵守实验室规则不仅能保证实验顺利进行,达到预期的目的,可以最大限度地避免因不正确操作引发的意外事故和不必要的伤害。 那么我们怎样遵守“实验室规则”?(学生回答) 小结:实验室是我们学习生物学知识和技能的重要场所,我们进行生物实验时,要严格遵守实验室规则,爱护仪器,注意安全。 2.认识常用的生物实验器具,了解器具的用途。 ①镊子:夹取物品。 ②滴管:用于吸取和滴加少量液体。 ③烧杯:盛放或配制溶液。 ④解剖针:解剖 ⑤滴瓶:用于盛放液体药品(滴瓶上的滴管应与滴瓶配套使用) ⑥三脚架和石棉网:加热,石棉网使受热均匀。 ⑦放大镜:放大物体,放大倍数较小。 ⑧培养皿:培养微生物。 ⑨酒精灯:用于加热。里面的酒精不超过酒精灯容量的三分之二,不少于四分之一。熄灭酒精灯时不能用嘴吹灭酒精灯,应用酒精灯盖盖灭。 ⑩载玻片和盖玻片:制作装片。 (引)这些实验器具我们会逐步接触并熟悉它们。下面我们介绍一种较为精密的光学仪

八年级生物上册教案(人教版)

八年级上册生物教案庆城县蔡家庙初中赵海龙 第五单元生物圈中的其它生物 第一章各种环境中的动物 第一节水中生活的动物 一、教学目标 1、说出水生无脊椎动物的常见种类。 2、探究鱼类的运动和呼吸的方式,并概述鱼类的主要特征。 3、说明水生动物适于水中生活的特点。 4、关注水生动物生存环境。 二、重点和难点 1、探究鱼类的运动和呼吸的方式,并概述鱼类的主要特征。 2、说明水生动物适于水中生活的特点。 三、课前准备 教师:制作CAI课件;鱼缸、金鱼、气球、吸管、塑料板、剪刀、橡皮筋、针线、钢尺等、鱼鳃结构挂图。 学生:搜集有关水生动物的生活资料;预习探究鱼鳍在游泳中作用的模拟实验。 四、课时分配

两课时 五、教学过程 学习内容学生活动教师活动 一、动物的多样性 1、种类 2、生活环境 3、运动方式 二、常见的水中动物----鱼 1、游泳:体型呈梭形、鳞片外有黏液,可减少水中运动器官,胸鳍、腹鳍起平衡作用,尾鳍保持前进的方向。 2、呼吸:鳃是呼吸器官,由鳃丝和鳃盖组成,鳃 每人说出一 种熟悉的动物。然 后,以小组为单 位,尝试着根据有 无脊椎或生活环 境和运动方式的 不同,给这些动物 找个家,将结果填 写在书中的表格 里。 1、四人一 组,根据观察提 纲,进行实验:观 察鱼缸里鱼的体 型、鳞片及运动时 鳍的作用,本互交 流,质疑答疑,归 纳整理,得出结 创设情景 (CAI媒体播放), 带领学生进入那 丰富多彩的动物 世界,让学生每人 说出一种熟悉的 动物(不能重复)。 然后,组织学生根 据有无脊椎或生 活环境和运动方 式的不同,给他们 找个家。 质疑:鱼为什 么适于在水中生 活?出运河观察 提纲,引导学生进 行实验观察,针对 问题进行步步为

冀教版初中生物七年级下册1第1节食物word教案(3)

第一章合理膳食平衡营养 第一节食物 一、食物中含有多种营养成分 教材分析 人生活在生物圈中,并从中摄取食物,以满足自身对物质与能量的需求。怎样健康饮食呢?第一课时“食物中含有多种营养成分”是本册的开篇章节。考虑到在小学自然课和生活中,学生对淀粉、蛋白质、维生素等概念有一些初步的了解,在此基础上探究食物中的营养成分,学生比较容易理解。所以,本节课安排了淀粉的探究实验、蛋白质和维生素C的实验,最后归纳总结食物中含有多种营养成分。这样处理教材比原来直接讲述食物中的营养成分更符合课标的要求。此外这些营养物质的吸收也正是新陈代谢过程的起始部分,为下面课程的讲解做了准备。这节课的重点是探究食物中是否含有淀粉、验证食物中是否含蛋白质和维生素C。难点是“食物中是否含有淀粉”这一探究活动。 学生分析 学生在七年级上册书中已掌握了科学探究的基本方法并做过探究活动。学生对淀粉、蛋白质、维生素等概念也有一些初步的了解。学生动手能力较强,表达能力也较好。 设计理念 本节课设计面向全体学生,提倡探究性学习与合作学习,引导学生主动参与、勤于动手,逐步培养学生分析问题、解决问题的能力,突出创新精神和实践能力的培养,在实践中提高学生的生物科学素养;给学生想的空间、做的时间、表现的机会,充分发挥学生的主体性、能动性,创造性;形成实事求是的科学态度。 教学目标 知识性目标 说出食物中含有的营养物质。 技能性目标 1.尝试正确使用生物实验用具。 2.运用已有知识和经验,进行探究活动。 情感性目标 参与小组活动;养成实事求是的态度。 课时安排 一课时 教学准备

1.教师课前准备 溶液准备包括淀粉溶液、蛋白质溶液(蛋清液)、橘汁、碘液、10%的氢氧化钠、3%的硫酸铜溶液、清水、蒸馏水等; 实验用具包括研钵、试管、解剖剪、解剖针、刀片、纱布等。 多媒体课件。 2.学生准备 安排学生课外搜集材料“食物中含有哪些营养成分”,制定一份营养全面的午餐食谱,并在课上带来食谱中的食物(每样食物少量即可)。 教学过程

2020年人教版八年级生物上册全册教案(全册)

2020年人教版八年级生物上册全册教案(全册) 第五单元生物圈中的其他生物第一章各种环境中的动物第一节 水中生活的动物 【教学目标】: 1.说出动物的生活环境的种类和特点。 2.说出水生无脊椎动物和脊椎动物的常见种类和主要结构特点。 3.探究鱼类的运动和呼吸的方式,并概述鱼类的主要特征。 4.归纳出水生动物适于水中生活的共同特点。 5.关注水生动物的生存环境变化情况。 【重点和难点】: 重点:1、探究鱼类的运动和呼吸的方式,并概述鱼类的主要特征。 2、说明水生动物适于水中生活的特点。 难点:探索鱼鳍在游泳中的作用。 【课前准备】: 教师:制作CAI课件(展示不同生活环境中的动物、水中生活的各种动物类群、水中自由生活的鱼和鱼鳍在游泳中的作用、水域污染 对水生动物的影响,增强直观性);鱼缸、金鱼、气球、吸管、 塑料板、剪刀、橡皮筋、针线、钢尺等、鱼鳃结构挂图。 学生:预习探究鱼鳍在游泳中作用的模拟实验;查找出水体环境的恶化情况资料。 【课时安排】:两课时 【教学过程设计】 师:录像展示不同环境中生活的各种动物,带领学生进入那绚丽多彩的动物王国,去领略大自然的神奇。然后,组织学生填表总结。 生:填表总结后,以小组为单位进行讨论并总结。 师:请根据生活环境和运动方式的不同,给它们找个家,然后相互交流。 生:以小组为单位进行汇报交流。 师:通过交流,我们不难发现动物种类繁多,而且生活环境和运动方

式也各不同。 质疑:这些动物都是怎样适应各自的生活环境的? 生:引导学生进行讨论。 师:播放录像,水中自由生活的鱼。质疑:鱼为什么能在水中自由的生活呢?我们人类为什么不能像鱼那样自由自在地生活在水中呢? 生:开动脑筋,阐述自己的观点。(相互补充、完善) 师:大家的观点正确吗?就让我们先看一看鱼是怎样生活的。组织学生观察鱼缸里的活鱼,然后提出观察问题。(CAI展示) 问题l:鱼的外形有什么特点?是否有利于克服水中运动的阻力? 问题2:鱼的运动器官是什么?胸鳍、腹鳍、尾鳍在运动中各起什么作用? 生:以小组为单位,认真观察,根据提示问题积极动脑思考。然后,表述交流、补充完善,最后得出正确结论。 a.体型呈梭形、鳞片; b.外有黏液,可减少水中运动的阻力; c.鳍:鳍是运动的器官,胸鳍、腹鳍起平衡作用,尾鳍保持前进的方向。 师:在科学探究过程中,有些问题仅凭观察是难以得出结论的。这就需要通过实验或模拟实验来探究。接下来,就请你们以小组为单位,设计《鱼鳍在游泳中的作用》的探究方案。 生:以小组为单位,相互讨论研究,提出本组想要探究的问题,作出假设。 师:组织学生汇报交流,相互质疑,补充完善本组设计方案。 生:修改自己的实验方案。 师:教师引导学生参照书(P5~P6)中的方法步骤和老师提供的实验材料(略),以小组为单位进行模拟探究。 生:学生以小组为单位进行实验。 师:巡视指导。 生:体色的观察:鲫鱼背面呈__色,腹面呈__色。 师:这种体色对鲫鱼在水中生活有什么意义? 生:体形的观察:鲫鱼的身体(圆形、侧扁),体呈___。

人教版八年级生物下册全册教案设计

第七单元生物圈中的生命延续和发展 第一章生物的生殖和发育 第一节植物的生殖(第1课时) 一、教学目标 知识目标:1、描述植物的有性生殖和植物的无性生殖 2、列举一些常见的无性生殖 能力目标: 引导学生通过资料分析或小组讨论活动来获得结论,培养学生的推理判断能力。 情感目标: 通过对花的观察引发学生对大自然的热爱,冶情操。 二、教学重、难点 重点:概述植物有性生殖和植物无性生殖 难点:概述植物无性生殖,尝试植物的扦插 三、教学用具 桃花模型小黑板多媒体课件挂图等 四、教学过程 (一)导入新课 1、创设情景,导入新课 由白居易的诗句“梁上有双燕,翩翩雄与雌。青虫不易捕,黄口无饱期。须臾十来往,犹恐巢中饥。”这是动物的一种什么行为?引入课题 2、板书课题、出示目标 (二)自主学习 出示自学提纲(学生自学。利用圈点批画记思等形式进行自学,教师巡回指导,为讲解打下基础) 1、生命在生物圈中的延续和发展,最基本的环节是生物通过 和,世代相续,生生不息。 2、被子植物繁殖后代一般是由果实中的完成的。 3、种子中的胚,是由结合成受精卵而发育来的,这种由发育成新个体的生殖方式就属于。 4、椒草用生殖,马铃薯用生殖等,都是不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体,这种生殖方式称为。 5、植物的生殖方式主要有生殖和 生殖。 6、无性生殖和有性生殖的主要区别是。 7、在生产实践中,人们经常利用植物的生殖来栽培农作物和园林植物。常见的方式有和等。 8、就是把一个植物体的芽或枝,接在另一个植物体上,使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体。嫁接分为和。例如:苹果、梨、桃等许多果树都是利用来繁育优良品种的。接上去的部分叫做,被接的植物体叫做。 9、嫁接时应当使接穗与砧木的紧密结合,以确保接穗成活。 (三)合作探究,精讲点拨 1、生命在生物圈中的延续和发展,最基本的环节是生物通过生殖和发育,世代相续,生生不息。生物界有哪些不同的生殖和发育方式? 让学生思考并进行回答, 教师进行补充;

七年级生物上册 第四章 第四节 我国的珍稀动物教案 冀教版

七年级生物上册第四章第四节我国的珍稀动物教案冀教版 教材分析 本节教材的地位: 《我国的珍稀动物》是《第三章多种多样的动物》的最后一节,是在学生对一些常见的动物已有了感性认识的基础上,再进一步通过查阅文献资料和阅读教材中所给的几种珍稀动物的资料,使学生认识我国常见的珍稀动物及它们的生存状况,更主要的是通过对这些资料的分析,找出珍稀动物濒危的主要原因。教材以学生喜爱的图文并茂的形式出现,让学生通过小组学习,掌握如何查阅资料和分析资料、得出结论的基本方法和技能,并培养学生相互合作、共享资料的意识。在此基础上,了解一些对珍稀动物的保护措施,提高保护自然环境,珍爱动物的意识,并能主动地向社会、向朋友宣传珍爱动物的重要性,以此来提高全民珍爱动物的意识,保护我们人类赖以生存的环境。 重点:造成珍稀野生动物濒危和灭绝的原因。 难点:对资料的分析得出正确结论。 学生分析 七年级的学生年龄在12~13岁之间,他们大部分十分活泼、大胆,而且具有了一定的独立性。这个年龄段的学生对科普类的读物十分感兴趣,他们有的阅读过《十万个为什么》、有的阅读过《动物趣谈》、还有的阅读过《动物之最》等等;他们收看过许多有关动物的电视节目,如人与自然、动物世界、探索时代等;有些学生还去过北京动物园,亲眼目睹过许多真实的动物。通过以上途径,学生对一些珍稀动物已有了一定的感性认识,所以他们对本课的学习积极性较高。另外,七年级的学生对色彩鲜艳的图片、视听结合的录像画面、亲身经历过的事等感兴趣,能激发他们探究的积极性。但七年级的学生搜集材料、分析材料的能力还较低,课前,教师需指导学生如何查阅资料;上课时教师需列出阅读提纲,帮助学生提高分析材料的能力;课后需要教师再结合教材进一步培养学生这方面的能力。 设计理念 生物科学是一门自然科学,应以观察、实验、分析、归纳、自学探究为基础,大力提倡自主合作、探究的学习方式,在教学中要充分发挥师生双方的主动性和创造性。在整个教学过程中,学生是学习和发展的主体,教师是学习活动积极的组织者和引导者。为了实现这一理念,我们应为学生创设一个民主和谐的学习氛围,让学生敢想、敢说,让他们的主动性和创造性得到最大限度的发挥。本课通过让学生自己收集资料,对资料进行分析、比较、归纳,教师适时点拨学生解决教学中存在的问题等一系列途径来最终形成对问题的解释。最后通过讨论和交流,进一步澄清事实、发现新的问题,对问题进行更深入的研究,从而得出正确的结论。 新课程要求在使学生获得知识和技能的同时,要积极引导和调动学生实现的情感体验,关注学生的内心感受,注意培养学生对事物有正确的情感态度。所以,教学中一定要充分相信学生的能力,学生自身就是最可利用的课程资源。在教学中要多和学生的生活实际联系,使学生积极主动地参与到教学活动中来,实现其主体地位;要给每一个学生提供同等的学习机会,使所有的学生通过生物课程的学习,都能在原有的水平上得到提高,获得发展。 教学目标 知识性目标:(1)举例说出几种我国常见珍稀野生动物的名称和他们的生存状况。 (2)阐明造成珍稀野生动物濒危或灭绝的原因。 (3)说出保护珍稀野生动物的具体措施。 能力性目标:尝试分析资料得出造成珍稀野生动物濒危和灭绝的原因。 情感性目标:(1)体验与人合作、交流及取得成果的愉悦情感。

新人教版八年级生物上册教案全册

学期教学计划 一、教材分析 八年级上册《生物学》包括《第五单元:生物圈中的其他生物》、《第六单元:生物的多样性及其保护》两个单元内容。教材的编写注重从生活实践出发,广泛联系学生的生活经验和知识基础,把握基础性,体现先进性;内容编排图文并茂,加强了启发性,具有较强的可读性;栏目设置丰富多样,注重创设问题情景,突出科学探究能力的培养,重视科学态度、科学方法和科学价值观的教育;内容编写具有弹性,给学生更多的自主学习空间,较好地体现了新课程标准的基本理念。因此,在教学过程中,既要要注意类别知识的横向对比,又要注意结构知识的纵向梳理,还要注意基本知识的多向迁移,搭建过渡桥梁、构建知识网络,力求做到形散神聚、融会贯通。 二、教学目标 1、认识动物的主要类群及其对环境的适应性特征。 2、知道动物行为的种类、意义,理解动物行为大多通过运动来完成。 3、了解动物在自然界中的作用及其与人类的关系,都与它们的行为有密切的联系。 4、描述细菌和真菌的主要特征以及与人类的关系的知识。 5、了解生物分类的依据、方法及意义。 6、全面提高学生的科学素养,培养学生的创新精神和实践能力。 7、通过学习使学生有意识地保护生物,促进生物圈的和谐发展。 8、积极实践新的教学模式,进一步提高学生学习成绩。 三、学情分析 八年级学生通过七年级一学年的生物学学习,学生对生物学知识有了初步的了解,对生物的学习方法有了初步的掌握,已具备了一定的学习生物学基本知识、基本方法和基本技能,大部分学生对生物学的学习有着浓厚的兴趣,为八年级的教学打下了较好的基础。但仍有少数学生的生物学基础差,学习目标不明确、自制力不强、注意力不集中、不按时完成作业、主动性不足、学习效率低下、成绩不太理想等现象。因此,通过本学期教学进一步激发学生的学习兴趣、加强课堂管理和调控和学习方法指导,调动学生学习生物的积极性,让他们端正学生态度、学习得法,还要促使学生养成课前预习,课后及时巩固、持之以恒的良好习惯,力求使每个学生都有明显的进步,学习成绩有大面积的提高。 四、具体措施 1、坚持新课程理念,因材施教,分类分层指导,培养学生自主学习能力,促进每个学生 的充分发展; 2、倡导自主探究、合作交流的学习方式,鼓励学生讨论交流,促进学生间密切合作,培 养学生团结协作精神和创新能力; 3、进一步学习各地先进的教学经验,充分利用现代教学手段,选择适宜的、科学的教学 方法,提高课堂教学效率; 4、注重学法指导,分组、分层次设置课堂反馈练习,开展学习方法交流等活动,让学生 学会学习,使优生得到更好发展,差生得到提高成优; 5、积极开展生物实践活动,加强实验教学,努力激发学生的学习兴趣,调动学习的积极 性、主动性,全面提高学生科学素养; 五、进度

冀教版初一生物教案

冀教版初一生物教案

冀教版初一生物教案 【篇一:冀教版七年级生物第一章教案】 第一单元我们身边的生命世界 第一章开启生物科学之门 教学目标 知识性目标 1.识别生物实验中常用的实验器具。 2.说明显微镜的结构和作用。 3.举例说出观察的基本方法。 4.描述采集与制作植物标本的基本方法。 5.描述制作昆虫标本的方法。 6.说出科学探究的一般过程。 技能性目标 1.使用显微镜。 2.尝试观察和测量的基本方法。 3.尝试制作植物标本和昆虫标本。 4.运用科学探究的方法。 情感性目标 1.养成良好的实验习惯。 2.认同显微镜的规范操作方法,爱护显微镜。

3.养成实事求是的科学态度。 4.体验科学探究是人们获取科学知识、认识世界的重要途径之一。认同科学探究需要 与人交流,合作,在交流、合作的过程中获得成功的体验。 第一节走进生物实验室 教学目标 知识性目标 1.识别生物实验中常用的实验器具; 2.说明显微镜主要部件的结构及作用。 技能性目标 尝试使用显微镜。 情感性目标 1.养成良好的实验习惯; 2.认同显微镜的规范操作方法,爱护显微镜。 教学重难点 重点:清楚显微镜主要部件的结构难点:清楚显微镜主要部件的结构及作用 教学课时 1课时 教学准备 教师:实验常用器具(镊子、滴管、烧杯、解剖针、滴瓶、酒精灯、培养皿、载玻片和

盖玻片等)、显微镜 学生:搜集有关显微镜发展史、显微镜用途以及电子显微镜的资料。 教学过程: 导入部分: 我们的地球是一个五彩缤纷、充满神秘色彩的家园,绿荫丛丛的树林,美丽芬芳的鲜 花,活泼可爱的小动物、令人畏惧的猛兽??面对大千世界,你一定产生或许许多多的疑问: 鲜花为什么有各种颜色?一粒种子为什么能长成参天大树?鸟儿为 什么能在天上飞?鱼儿为什么会在水中游?观察和实验时研究生物科学的基本方法。现在让我们拿起观察、实验这把“钥匙”,开启生物科学之门,探究生命的奥秘,解开心中的一个个疑团。下面我们学习《第一节走进生物实验室》。(板书) 在小学自然课上,同学们就非常喜欢学习与生物有关的知识,升入中学后我们就要在生物实验室中学习了,老师看到同学们非常兴奋,可是你知道在生物实验室里我们都能做些什么呢? 讲授新课 1.熟悉本校生物实验室的设施,了解实验室规则。 实验室是我们学习生物学知识和技能的重要场所。在这里,我们可以通过观察、实验等方法来探索生命活动规律。 俗话说:固有国法,家有家规。实验室也有其使用规则。下面我们来了解一下实验室的规则。 ①学生到实验室上实验,课前必须进行认真预习。 ②未经老师允许不得擅自在实验室做实验。

新版人教版八年级生物上册教案

新版人教版八年级上册生物教案 第一章动物的主要类群 第一节腔肠动物和扁形动物 教学目的: 1.知识方面 (1)知道腔肠动物和扁形动物是一类结构简单的低等多细胞动物。 (2)知道腔肠动物和扁形动物与人类的关系。 (3)识记腔肠动物和扁形动物的主要特征。 重点难点: 1.水螅的形态结构和腔肠动物的主要特征 2.涡虫和华枝睾吸虫形态结构和扁形动物的主要特征 3.准备活体水螅是上好本课的关键和难点。 教具准备: 活体水螅、水螅纵切切片、显微镜、放大镜、教学软件。

第二节线形动物和环节动物 一、教学目标 1、知识目标 1.理解蛔虫适于寄生生活的结构和生理特点;了解蛔虫感染人体的途径、对人体的危害,以及预防感染的方法;掌握线形动物门的主要特征。 2.通过蛔虫对寄生生活适应的特点,培养学生观察、思考、分析综合的能力。 3.通过理解蛔虫适于寄生生活的形态、结构、生理特点,继续进行“生物体的形态结构与功能相适应”的观点教育。 4. 了解蚯蚓的生活习性和适于穴居生活的形态、结构、生理等方面的特征;了解蚯蚓与人类的关系,在了解其它环节动物的基础上,理解环节动物门的主要特征。 2、能力目标 通过观察蚯蚓的实验,继续培养观察能力和实验能力;通过对观察到的现象分析与讨论,对环节动物门特征的概括,继续培养分析、归纳、综合的思维能力。 3、情感目标 1.通过了解蚯蚓适于穴居生活的特点,培养“结构与功能”“生物体与环境”相适应的观点; 2.通过环节动物与其它动物的比较,进行生物进化的观点教育;通过了解蚯蚓与人类的关系,进行生 命科学价值观的教育。 3.通过蛔虫的生活史和蛔虫对人类造成的危害,使学生理解养成良好卫生习惯的重要意义。 二、重点、难点分析 本课的重点是“观察蚯蚓”的实验,并通过实验了解蚯蚓适于穴居生活的形态结构和生理特征。三、方法的训练 观察→发现问题→提出见解(假说)→实验验证(反复多次)→得出结论 四、过程与方法 以蛔虫的生为主线,让学生通过对蛔虫的观察了解线形动物的主要特征。通过对如何预防蛔虫病的讨论,渗透本课的德育目标。让学生树立要养成卫生好习惯的思想。 情感态度与价值观 通过理解蛔虫的生活史和蛔虫对人类造成的危害,使学生理解养成良好卫生习惯的重要意义。 五、重点、难点分析 1.蛔虫适于寄生生活的结构和生理特点是本节教学的重点 2.线形动物门的主要特征也是本节教学的一个重点内容

初中七年级生物下册第一节激素与生长发育名师精选教案冀教版

第一节激素与生长发育 教材分析 本节教学内容首先以身边事”入手一一“冬去春来,学生的个子长高了”,奶奶的身体消瘦,食量增加,饮水量增加,尿量增加”,引入实验和实验资料:(1)用甲状腺激素促进蝌蚪生长发育的对照实验;(2)切除和移植胰腺,结扎胰管,注射胰岛提取液治疗狗的糖尿病等实验。通过对实验现象及资料分析,讲明内分泌腺的概念,指出人体的内分泌腺主要有垂体、甲状腺、胸腺、胰岛、肾上腺和性腺等。激素就是内分泌腺分泌的,直接进入血液循环,对人体的生长发育有着重要的调节作用。并由此得出“体液调节”的概念。举例说明甲状腺激素、生长激素、胰岛素的生理作用,指出当这些激素分泌过多或不足时,会对人体的正常生长发育造成不良的影响及引起相关的病症。简单介绍了预防糖尿病和地方性甲状腺肿的方法。为了突破重点,分散难点,本节教学内容分为两课时:“一、激素调节人体的生长”——讲述甲状腺激素、生长激素的生理作用,内分泌腺、激素的概念等;“二、胰岛素与糖尿病”——讲述胰岛素的分泌部位和生理作用,体液调节的概念等。 在第二课时的“亲自做”栏目,安排了一个有关糖尿病(或地方性甲状腺肿)的小组调查,以此促进学生改进学习方式,提高学习兴趣。达到关注实际、关注社会的目的。 本节的重点和难点是:甲状腺激素、生长激素和胰岛素的生理调节作用;内分泌腺、激素和体液调节的概念。 学生分析 学生经过前四章的学习,对本章内容有了一定的知识基础。同时,他们正处于青春期的发育前期,对自己的身体发生的变化存在着强烈的探究意识―― 是“谁”在操纵着我们的生长发育?通过本节、本章的学习,他们会得到一个比较确切满意的答案。 另外,在本节学习中,由于实验操作、观察、资料分析、社会调查等教学活动的安排和进行,进一步强化训练了学生学习的技能和方法,提高了能力,开拓了知识视野。 在教学中,要教育学生尊重那些身体有缺陷的人(如呆小症、侏儒症患者),要力所能及的 帮助他们,而不要嘲笑、歧视。要学会尊重他人、关注他人,尊重生命、热爱生命。 设计理念 依据本节教材的编排体系,利用“身边事”栏目的内容结合学生的生活经验进行情景激趣,也可采用实例或小实验激趣,唤起学生强烈的探究意识。通过“探究竟”栏目中的实验,让学生在操作,观察,记录以及对实验资料的理解分折中,体验“做中学”的乐趣。以小组讨论,班级交流的形式,归纳总结出“知识链”中的重点知识内容,呈现出“生生合作,师生互动,教学相长”的课堂教学氛围。在“实际用”栏目,让学生结合所学知识探讨预防和治疗地方性甲状腺肿、糖尿病的方法,了解我国古代的科学发现,作到学以致用,理论联系实际,进行热爱科学、热爱祖国的教育。 教学设计中,注重了教师的主导性和学生的主体性的作用的发挥。教师以指导者,组织者,合作者的身份,参与课堂的教学活动。学生充分发挥自己的主观能动性,进行实验探究,资料分析、讨论交流、社会调查等教学活动。在课前准备、课上交流、课外实践的过程中,充分展示了学生的个性与才华,达到了培养学生的创造和创新意识的目的。 教学目标 知识性目标: 1.说明甲状腺激素,生长激素,胰岛素对人体生理的调节作用。2.解释内分泌的腺概念,列举重要的腺体。 3.概述激素和体液调节。 技能性目标: 收集糖尿病或地方性甲状腺肿病的资料。 情感性目标: 关注社会,关心他人,养成良好的生活习惯。 课时安排

人教版八年级生物下册教案全册分析

八年级生物教学设计张店中心中学 支霞 2013年2月22

第七单元生物圈中生命的延续和发展 第一章生物的生殖和发育 第一节植物的生殖 教学目标 1.知识与技能: 通过复习被子植物的有性生殖,描述植物的有性生殖;通过观察、思考和讨论,能够列举植物常见的无性生殖。 2.过程与方法: 通过探究活动,了解影响扦插成活率的因素;通过观察和比较分析,了解有性生殖和无性生殖的意义。 3.情感、态度与价值观: 认识到植物生殖方式多样性的意义;通过了解无性生殖在生产上的应用,认识生物学知识不但是生产实践的基础,而且随着生产实践不断丰富和完善。 教学重点和难点 重点:描述被子植物的有性生殖;列举了植物常见的无性繁殖。 难点:通过探究,理解影响嫁接和扦插成活率的关键。 课前准备 教师:准备各种无性繁殖的典型的图片,嫁接、扦插过程的示意图,组织培养的相关资料学生:通过无性繁殖方式繁殖的实例 参考课时:2课时 教学策略:创设情景---温故知新----观察思考---分析讨论---解决疑难----得出结论 教学过程:

种由受精卵发育成新个体的生殖方式就属于有性生殖。 2、无性生殖 椒草用叶繁殖、马铃薯用块茎繁殖,像这种不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的生殖方式为无性生殖。3、无性生殖的应用 在生产实践中,人们经常利用植物的无性生殖来栽培农作物和园林植物。常见的方式有:扦插和嫁接等。 嫁接:苹果、黎、桃等果树是利用嫁接的方法来繁育优良品种的。 如甘薯、葡萄、菊、月季的栽培常用扦插的方法; 4、植物无性生殖的条件环境条件:光照、水分、温度、湿度等。得出结论 看书、讨论 归纳总结 得出结论 思考、讨论和分析植物无性生 殖和有性生殖的不同,探讨植 物生殖多样性的意义。 表述交流 补充完善 描述嫁接的一般过程和技术要 点,能够运用模型或实物演示 嫁接的过程。 嫁接时应当使接穗和砧木的形 成层紧密结合,以确保接穗成 活。 学生分组讨论和设计探究影响 扦插成活率的关键因素? 包括实验材料的选择,对材料 的处理,做出假设,试验设计 以及实施过程中的注意事项 组织学生对探究结果进行汇报 交流,同时总结影响扦插成活 率的关键因素有哪些。 讨论影响植物无性繁殖的环境 因素有哪些。 等。分析以上不同的例子中产生 新个体的过程发生在植物的那 个部位,它们有无本质区别? 针对桃树等通过种子产生新一 代的方式,结合种子结构的基本 知识,知道种子中的胚是由受精 卵发育而来,而受精卵则是两性 生殖细胞结合的结果。 组织学生观察植物无性生殖的 图片,鼓励学生归纳出无性生殖 的概念。 组织学生看书----观察思考 帮助指导 展示植物嫁接的录像或图片,让 学生认真观察,描述嫁接的一般 方法和注意事项,体会影响嫁接 成活率的关键因素是什么? 组织学生如何开展植物的扦插 繁殖,选择什么样的扦插材料能 够提高扦插的成活率,扦插材料 提前应做哪些处理? 质疑:植物的无性繁殖在生产实 践中有什么作用? 第二节昆虫的生殖和发育 教学目标