苏轼《记承天寺夜游》张岱《湖心亭看雪》阅读练习及答案

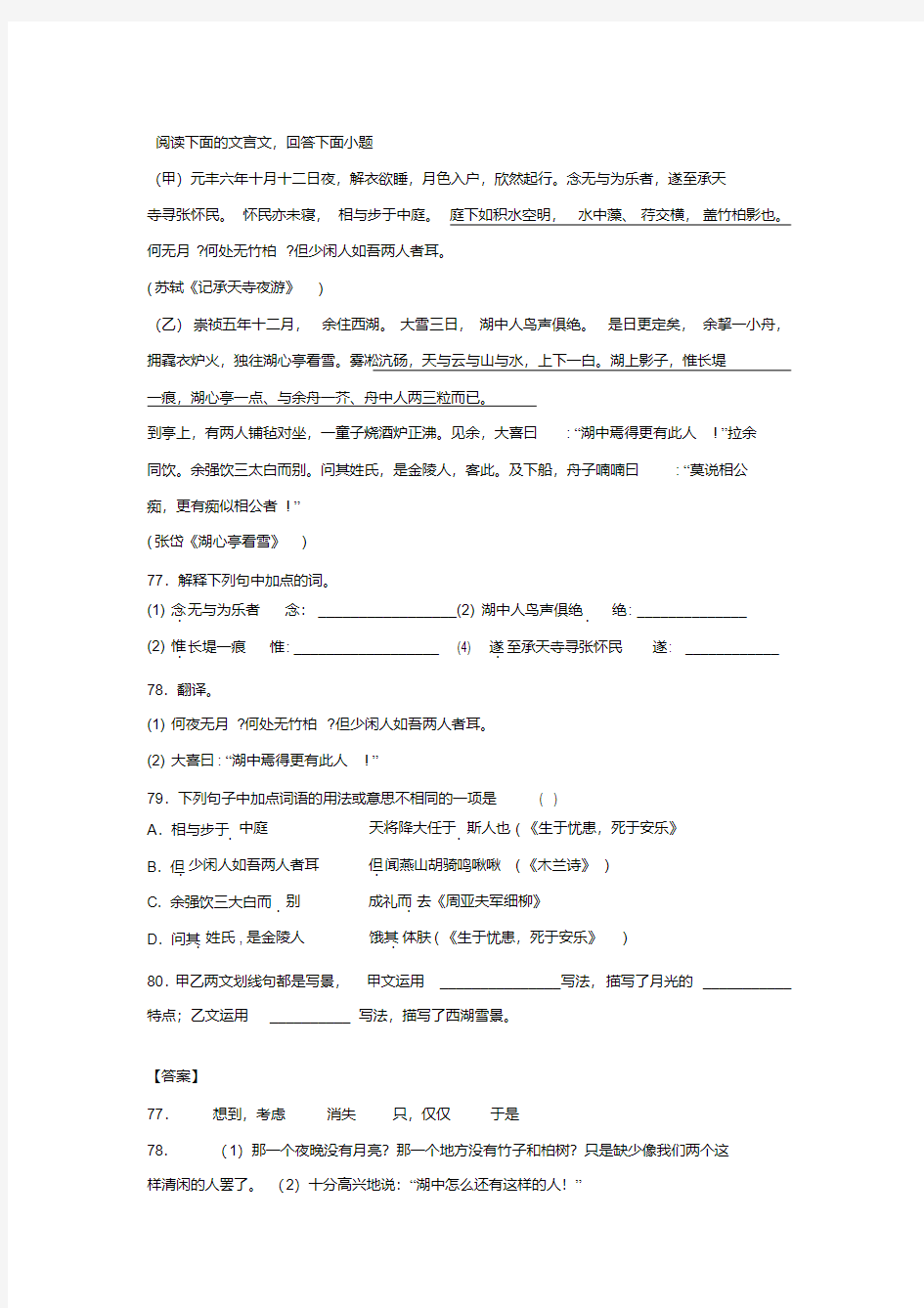

阅读下面的文言文,回答下面小题

(甲)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天

寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(乙)崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挈一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤

一痕,湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余

同饮。余强饮三太白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公

痴,更有痴似相公者!”

(张岱《湖心亭看雪》)

77.解释下列句中加点的词。

(1)念.无与为乐者念:_________________(2)湖中人鸟声俱绝.绝:______________

(2)惟.长堤一痕惟:__________________ (4)遂.至承天寺寻张怀民遂: ____________ 78.翻译。

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)大喜曰:“湖中焉得更有此人!”

79.下列句子中加点词语的用法或意思不相同的一项是( )

A.相与步于.中庭天将降大任于.斯人也(《生于忧患,死于安乐》

B.但.少闲人如吾两人者耳但.闻燕山胡骑鸣啾啾(《木兰诗》)

C.余强饮三大白而.别成礼而.去《周亚夫军细柳》

D.问其.姓氏,是金陵人饿其.体肤(《生于忧患,死于安乐》)

80.甲乙两文划线句都是写景,甲文运用_______________写法,描写了月光的___________特点;乙文运用__________写法,描写了西湖雪景。

【答案】

77.想到,考虑消失只,仅仅于是

78.(1)那一个夜晚没有月亮?那一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这

样清闲的人罢了。(2)十分高兴地说:“湖中怎么还有这样的人!”

79. A

80.虚实结合空明澄澈白描

【解析】

77.先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词

义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题多古今异义词,如

“念”:想到,考虑。所以千万不要以今释古。而“惟”在现代汉语中也有“只,仅仅”的

意思,所以说理解好上下文内容是作答的关键。

78.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的

意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意下列字词的翻译,如“但”:只是。“耳”:罢了。“焉”:怎么。“得”:能够。“更”:还。

79.A句子中加点词语的用法或意思不相同。前者引进行为的处所“在”,后者引进行为

的对象“给”。B只是。C表顺承。D代词,“他,他的”。

80.考查文言文描写的的内容及方法。要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。如《记承天寺夜游》“庭下如积水

空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”运用了虚实结合的方法。将澄澈的月光比成积水,用

交错相生的水草比喻竹柏的影子,虚实相生,相映成趣,化无形为有形,描写了月光的空明

澄澈的特点。《湖心亭看雪》虽短,但白描手法却运用的出神入化。如文中的“惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已”,这个句子,一痕,一点,一芥,两三粒,

宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔就包含了诸多变化,长与短,点与线,方与圆,多与少,大与小,动与静,简洁概括,人与自然共同构成富有意境的艺术画面,悠远脱俗,物我合一。【点睛】

文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以

直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文

对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅

助手段,使句意尽量达到完美。

(一)译文:

元丰六年十月十二日夜晚,我正准备脱衣入睡,恰好看到这时月光从门户照进来,于是

高兴地起身出门。考虑到没有和我一起游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有入睡,就一同在庭院里散步。月光照在庭院里像积满的清水一样澄澈透明。水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月亮?又有哪个地方没有竹子和

柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(二)译文:

崇祯五年十二月,我居住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音全都消失了。这一天初更以后,我乘着一只小船,穿着毛皮衣,带着火炉,独自前往湖心亭欣赏雪

景。西湖雪夜雾气弥漫,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上能(清晰)见到的

影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹(苏堤),一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,船

上两三个人罢了。

到了湖心亭上,有两个人铺着毡席,相对而坐,一个小书童正在烧酒,酒炉中的酒正在沸腾。(那两个人)看见我,十分惊喜的说:“想不到在湖中还能遇见你这样有(闲情雅致)

的人。”便拉着我一同喝酒。我痛饮了三大杯就告别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,

在此地客居。等到下船的时候,船夫喃喃自语地说:“不要说相公您痴,还有和您一样痴的

人啊!”

《答谢中书书》与《记承天寺夜游》比较阅读

《答谢中书书》与《记承天寺夜游》比较阅读 (甲)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。《答谢中书书》 (乙)元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于庭中,庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两者耳。《记承天寺夜游》 一、文中重点实词讲解:1、交辉:2、晓雾将歇()3、欲颓() 4、与()其奇者 5、念()无与为乐 6、相与: 7、空明:8、但()少闲人9、闲人:10、沉鳞: 二、文中重点虚词讲解:1、山川之美()2、欲界之()仙都 3、与其()奇者 4、步于()中庭 三、一词多义或用法相同的词。 1、夕日欲颓()颓然乎其间者() 2、与()其奇者无与()为乐者 3、寻()张怀民末果,寻()病终 4、欣然起()行起()于鲁 5、遂至()承天寺寡助之至() 6、交()辉藻荇交()横阡陌交()通 7、清流见底()以其境过清() 8.、.自康乐以来()以其境过清() 四、重点句子翻译: 1、山川之美,古来共谈。 2、实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 3、庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。 4、但少闲人如吾两者耳 五、美文赏读: 1、《答》中总领全文的句子是:(),()。“高峰入云,清流见底”极力描写山之(),水之(),仅只八字,却从()、()两种视觉,写了()、()、()三重风物。“两岸”到“俱备”这四句,又改用()、()的视觉极目远眺。以上这几句,都是写的是()景,后四句则转入()景描写。(见教学参考书) 2、《记》文章虽仅84字,却创造了一个()的艺术境界,传达了作者()的心境。(见教学参考书) 3、请你赏析《记》中写景名句。 六、比较阅读: 1、从文体看,甲文是一封(),乙文是一篇山水()。都是通过写景来抒发作者的感情。从表达方式看,两文都用了()、()、()的表达方式,但乙文除这些还有()。 2、甲乙两文都是写景,都表现了景色的(),但从写景的对象而言,甲文写的是()景色,乙文写的是()景。 3、甲乙两文都是写景,但写法上却不相同:甲文主要通过()()多种角度的立体感受相结合写景,并且写景中()景与()景相结合。乙文则写景主要是运用()的修辞手法,写一种错觉。 4、甲乙两文虽都是写景,景物特点却各有不同。甲文主要突出山川的(),乙文却为我们写出了月光的(),竹柏倒影的(),为我们点染出一个()、()、()的美妙境界。

《记承天寺夜游》《游虎丘小记》对比阅读答案

《记承天寺夜游》《游虎丘小记》对比阅读答案 阅读下面古文,完成7—12题。(12分) 【甲】 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。度下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 ([宋]苏轼《记承天寺夜游》) 【乙】 予初十日到郡,连夜游虎丘①,月色甚美,游人尚稀,风亭月树间,以红粉笙歌②一两队点缀,亦复不恶。然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶③,昏黑无往来,时闻风铎④,及佛灯隐现林梢而已。又今年春中,与无际偕访仲和⑤于此。夜半月出无人,相与坐石台,不复饮酒亦不复谈以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也。生平过虎丘才两度,见虎丘本色耳! [注]①虎丘:苏州名胜。②红粉笙歌:指歌女奏乐唱歌。③钩月矶:在虎丘山顶。 ④风铎:悬于檐下的风铃。⑤无际、仲和,作者的友人。 7.下列加点词意思不相同的一组是( )(2分) A.月色人户木兰当户织 B.然终不若山空人静徐公不若君之美也 C.时闻风铎隔簋竹,闻水声 D.生平过虎丘才两度道不通,度已失期 8.下列句子中“于”字的用法和“与无际偕访仲和于此”中的“于”字用法相同的一项是( ) (2分) A.公与之乘,战于长勺 B.万钟于我何加焉 C.今吾以十倍之地,请广于君 D.其受之天也,贤于材人远矣 9.用现代汉语翻译【甲】文中画横线的句子。(2分) 怀民亦未寝,相与步于中庭。 译文: 10.用斜线(/)为【乙】文中画曲线的句子标出两处停顿。(2分) 不复饮酒亦不复谈以静意对之 11.用自己的话说说苏轼是怎样描写承天寺夜色的。(2分) 答: 12.承天寺的夜色与虎丘的夜色有哪些共同特点?(2分) 答: 【答案】 9.怀民在还没有睡觉,我们一起在庭院中散步。 10.不复饮酒/亦不复谈/以静意对之 11.用比喻来描写夜色。积水喻月光,藻荇交横喻月下竹柏影。 12.月色美好;幽静

记承天寺夜游》教学实录(全国优质课一等奖)

记承天寺夜游》教学实录(全国优质课一等奖) 师:同学们好!我来自山东,虽然是第一次来湖北,但我早就知道荆楚大地人杰地灵,还是鱼米之乡。来到这里后,我被茂林修竹、亭台楼阁和淼淼江水深深感染。我国古代有一位文学家生在四川,成名于湖北,在距离我们这里三百公里的黄州,他留下了生平最瑰丽的篇章。他就是我国宋代大文学家苏轼。今天,我们就一起学习他写于黄州的小品文《记承天寺夜游》。 (师板书课题和作者。) 师:古人说:“书读百遍,其义自见。”学习古文应该反复朗读,以至成诵。因为,不诵读就不能领会文章的意蕴。下面,同学们挺直腰,捧起课本,自由地大声朗读一遍课文,要读准字音和停顿。 (生自读课文。) 师:同学们读得很投入,有的还很动情。哪位同学愿意自告奋勇读一遍这篇文章? (一生朗读。) 师:谁来评价一下他读得怎么样? 生:他读得挺流畅,有的句子还读得很有感情。 师:哪一句读得有感情?他读出了怎样的感情? 生:“何夜无月?何处无竹柏?”这一句,他读时的语气很强烈,有点清高的感觉。师:他读得这一句确实有味道,你的点评也很到位。现在,同学们带着刚才听

读过程中获得的启发齐读一遍课文。 (生齐读课文。) 师:要想真正读出文章的情味,必须走进文本,理解和揣摩作者笔下的情感。请同学们结合课下注释和运用《古代汉语词典》,试着翻译一遍课文,读懂文章大意,不懂的词句用笔标画出来。 (生自主通译全文。) 师:现在,同学们先在小组内讨论交流,解决自译过程中遇到的疑难问题。(生分组讨论,师参与其中。) 师:刚才各小组的讨论都很有效。老师在参与过程中也很有收获。哪位同学还有不理解的词句需要解决,提出来我们一起解决。 生“:月色入户”中的“户”的意思是“门”还是“窗户”? 师:哪位同学能解决这个问题? 生:我查《古代汉语词典》了,“户”应该是“门”的意思。 师:《古代汉语词典》对学习文言文很有益,希望同学们都能养成借助工具书学习的好习惯。 (屏显“户”字的演变。) 师:这是“户”字的发展演变历程,下面同学们结合“门”字的古字,判断“户”字的意思。 (屏显“门”的古字。) 生:“户”字是“门”字的一半。

记承天寺夜游比较以及小石潭记比较

文言文比较阅读 一、阅读甲乙两文,完成20—22题。(8分) 【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)【乙】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。 到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”(张岱《湖心亭看雪》) 1、解释下列句中加点的词。(3分) ⑴念.无与为乐者⑵余.强饮三大白而别 ⑶相与步于.中庭 2、下面两个句子所描写的景物各有什么特点?(2分) ⑴庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 ⑵雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。 3、根据甲乙两文内容,完成下表。(3分) 选文时间景情 甲文⑴月景闲情 乙文更定⑵⑶ 二、阅读下面【甲】【乙】两个文言选段,做6-9题 【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(选自《记承天寺夜游》) 【乙】然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉? (节选自袁宏道《西湖游记·晚游六桥待月记》) 1、解释下列句中加点的字(2分) ⑴月色入户.⑵盖.竹柏影也 ⑶止.午、未、申三时⑷其实湖光染翠之工.。工: 2、用现代汉语翻译下列句子。(4分) ⑴但少闲人如吾两人者耳。

《记承天寺夜游》对比阅读【答案】

《记承天寺夜游》的比较阅读 一、比较阅读 【甲】记承天寺夜游苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳。 【乙】方山子传(节选)苏轼 方山子①,光、黄②间隐人也。少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗④之。稍壮,折节⑤读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。 余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此”方山子亦矍然⑥,问余所以至此者。余告之故。俯而不答仰而笑呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。 【注释】①方山子:苏轼的老朋友,姓陈名慥(zào),字季常。②光、黄:光州(今河南潢川)、黄州(今湖北黄冈)。③朱家、郭解:都是西汉时的游侠。④宗:尊崇,敬仰。⑤折节:强自克制,改变初衷。⑥矍(jué)然:惊奇注视的样子。 参考译文: 方山子,是光州、黄州一带的隐士。年轻时,仰慕汉代游侠朱家、郭解的为人,乡里的游侠之士都尊奉他。年岁稍长,就改变志趣,发奋读书,想以此来驰名当代,但是一直没有交上好运。到了晚年才隐居在光州、黄州一带名叫岐亭的地方。住茅屋,吃素食,不与社会各界来往。放弃坐车骑马,毁坏书生衣帽,徒步来往于山里,没有人认识他。人们见他戴的帽子上面方方的且又很高,就说:“这不就是古代乐师戴的方山冠遗留下来的样子吗”因此就称他为“方山子”。 我因贬官居住在黄州,有一次经过岐亭时,正巧碰见了他。我说:“啊哟,这是我的老朋友陈慥陈季常呀,怎么会住在这里的呢”方山子也惊讶地问我到这里来的原因。我把原因告诉了他,他低头不语,继而仰天大笑,请我住到他家去。他的家里四壁萧条,然而他的妻儿奴仆都显出怡然自乐的样子。 1.请解释下面句子中加点的词语。(3分) (1)遂.至承天寺(2)相与 ..步于中庭 (3)余告之故. 2. 下面句子中加点词意思相同的一组是()(3分) A.过.岐亭能面刺寡人之过.者(《邹忌讽齐王纳谏》) B.适见.焉见.渔人,乃大惊(《桃花源记》) C.妻子奴婢皆有自得之意.醉翁之意.不在酒(《醉翁亭记》) D.问余所.以.至此者所以 ..动心忍性(《生于忧患,死于安乐》) 3.把文中画线句子翻译成现代汉语。(5分) (1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 (2)此吾故人陈慥季常也,何为而在此 4.请用“/”给下面句子断句。(断两处)(2分) 俯而不答仰而笑呼余宿其家 5.比较阅读【甲】【乙】两文,苏轼和方山子的人生际遇有何不同他们自我排遣的方式分别是什么(4分)【参考答案】: 1.(1)遂:于是,就(2)相与:一同,共同 (3)故:缘故,原因

初中《记承天寺夜游》优秀教案

初中《记承天寺夜游》优秀教案 《记承天寺夜游》是苏轼被贬黄州期间写的一篇小短文,意蕴丰厚,字字有玄机。下 面就是小编给大家带来的初中语文《记承天寺夜游》教案三篇,希望能帮助到大家! 教学目标: 1.重点词、句的理解与翻译。 2.欣赏文中的描写月色的句子,体会作者悠闲、超逸的心境。 3.体会文中起伏的情感,结合作者在黄州的经历,深入探究“闲人”的内蕴。教学重点:1、教学重点:结合课文来理解一些词和句的含义。 难点:学习古人写景抒情的方法。 课时安排:1课时 教学过程: 一、导入解题 1.交流有关描写月亮的诗词句。 月上柳梢头,人约黄昏后。 床前明月光,疑似地上霜。举头望明月,低头思故乡。——李白 海上升明月,天涯共此时”——张九龄 我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”——刘禹锡西江月[李煜]无言独上西楼,月如钩, 寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 长相思[白居易]汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠, 恨到归时方始休,月明人倚楼。 2.作者简介 苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋的文学家,在诗词、散文方面都有杰出成就,与他 的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。苏轼有不少随笔式的散文, 大都取材于日常生活的片段,或渲染出一种情调,或表现一片心境。本篇课文就出自苏轼 的一部笔记《东坡志林》,仅83字的写景小品,看似单纯写景,实则是有寓意的,要耐 心寻味。

3.有关背景 本文是苏轼于元丰三年(1080年)2月到达黄州贬所,名义是团练副使却有职无权,无 事可做。写本文之时,他在黄州贬所已近四年,但苏轼的心胸却“很坦然”。累遭贬谪,仍 然乐观,旷达。并不“悲伤憔悴”。另一方面,他有志用此,并不甘愿做“闲人”。因贬得“闲”,便“自放于山水之间”,虽在赏明月,观竹柏,自乐其乐,但并不得意,因此他的自适也包 含了失意情怀的自我排遣。 二、初读感知内容 1.朗读课文:要求读准字音,读清句子停顿。 2.听录音确定朗读的节奏,请一位同学范读,大家评价。 3.组织学生以小组为单位,对照注释,借助工具书,合作翻译全文。学生质疑,讨论 解疑,理解课文内容。 三、思读探究感情 合作探究,分小组讨论: 1.试想苏轼为何要夜游? 一方面作者被贬,心情郁闷,想出去走走,另一方面因为月色很美,想起一同贬官到 黄州的好友,想起一同赏月 2.为何寻张怀民?心有灵犀 3、作者用妙笔绘美景,请问作者用笔的巧妙之处体现在哪里? 虚实相生,联想巧妙,无一字提到月,却“不着一字,尽得风流”。用了“比喻”的修辞 手法,生动形象,如临其境。“背面敷粉”(即用视觉的错觉从反面敷墨) ——水→水草→影 ※作者眼中的月色是怎样的月色?——欣赏图片,品读文中描写月色的句子。 (从具体的描写句中感受,在下面横线上写出一个比较恰当的词) 空灵、清丽、淡雅、皎洁的月色 4.其间有怎么的情感变化起伏? 欣然—无与为乐(微憾)—遂(不假思索中的激动)—寻(急切访友的心意)—亦(“心有灵犀 一点通”,同好相知的喜悦)—相与步(平和从容) 5、如何理解“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”?

记承天寺夜游》《观月记》中考文言文阅读练习及答案

(四)阅读下面的文言文,完成第19~22题。(13分) 【甲】记承天寺夜游 苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 【乙】观月记 张孝祥 盖余以八月之望过洞庭,天无纤云,月白如昼。沙当洞庭青草之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里。余系船其下,尽却童隶而登焉。沙之色正黄,与月相夺,水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩,阆风、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。书以为金沙堆观月记。 (有删改) 19.解释下列加点的词。(2分) (1)怀民亦未寝( ) (2)水中藻、荇交横( ) (3)尽却童隶而登焉( ) (4)临水之观 ( ) 20.用现代汉语翻译下列句子。(4分) (1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 (2)盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。 21.两文都写到了月亮,【甲】文写月的句子是“”,【乙】文写月的句子是“”,都突出了月光的特点。(3分) 22.在写景的同时,两文都抒发了作者的感情,请仔细品味。(4分) (1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (2)阆风、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。 答案: 19.(1)睡觉(2)交错纵横(3)使退下(4)靠近 20.(1)庭院里的月光如积水一般清明澄澈,水中藻、荇交错纵横,原来是竹子和松柏的影子啊。 (2)赏月之至,中秋的月亮,靠近水观看,独自前往,距离人远,在这里全都完备了。 21.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也月白如昼澄澈明净 22.(1)句表达了作者复杂的感受:贬谪的悲凉,赏月的欣喜,人生的感慨,漫步的悠闲。(2)句表达了作者对月下美景的赞叹之情。

《记承天寺夜游》教学设计(省初中优质课一等奖第二名)

《记承天寺夜游》教学设计(省初中优质 课一等奖第二名) 淄博市高青县实验中学段岩霞 【设计意图】 《记承天寺夜游》写于苏轼被贬黄州期间,全文仅八十 五字。然而这区区八十五字不仅记录了“元丰六年十月十二 日夜”的空明月色,更记录了苏轼刹那间涌起的微妙曲折的 动人情感:解衣欲睡之时,月色如老友不邀而至,叩响了苏 轼的心扉,那份快乐强烈得难以自抑,于是他率性而为“欣 然起行”;在“念无与为乐者”的思量、沉吟和瞬时搜寻后,他“遂”兴致勃勃地“至承天寺寻张怀民”;“怀民亦未寝”,一个“亦”字道出了知己间心有灵犀的至巧至妙的欣喜;二人“相与步于中庭”开启了那夜悠闲、静谧、不可多 言的月下神游,从而诞生了千古写月名句“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”,以及“沉醉美景”后“恍然 大悟”的发现的欣喜与审美快感。 至于文末的两问一答,既让我们看到了苏轼那坦然真诚 的自得与自赏,更让我们顿悟:这摇曳多姿的“乐”源自于 作者那颗处逆境而不悲忧、化苦难为诗意的“闲人”之心-- 这“闲”不止是不得签书公事的“清闲”,亦不止是超然于 现实生活的“悠闲”,而是清空了世俗名利与个人得失的 “宁静”“空灵”与“真淳”,是超越了生死的心灵的“大

自由”、一种至高的人生境界。 所以本设计从林语堂对苏轼的评价切入,立足学生的阅 读初感,以品读作者的“乐”为主线,咀嚼字词、链接背景、涵泳比较、朗读体验,由“乐”及“闲”,还原文本中蕴含 的美妙情思,走进作者细腻丰富的心灵,感悟苏轼从容面对 人生的审美态度。 【教学目标】 1、诵读课文,积累一些文言词汇和写景语句。 2、品味作者蕴含在文字中的丰富情感,感悟作者的人 格魅力。 【教学重点】品味作者蕴含在文字中的“乐”,获得阅 读的快乐。 【教学难点】“闲人”句中蕴含的丰富意蕴。 【教学方法】诵读法、比较法 【课时安排】1课时 【教学过程】 一、导入,激发阅读兴趣。 “他是一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋 友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,……一个月 夜的漫步者,一个诗 人,一个生性诙谐爱开玩笑的人。”

《记承天寺夜游》对比阅读及答案02

《记承天寺夜游》与《游虎丘小记》 对比阅读及答案 侯建 【甲】 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。度下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (【宋】苏轼《记承天寺夜游》) 【乙】 予初十日到郡,连夜游虎丘①,月色甚美,游人尚稀,风亭月树间,以红粉笙歌②一两队点缀,亦复不恶。然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶③,昏黑无往来,时闻风铎④,及佛灯隐现林梢而已。又今年春中,与无际偕访仲和⑤于此。夜半月出无人,相与坐石台,不复饮酒亦不复谈以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也。生平过虎丘才两度,见虎丘本色耳! (【明】李流芳《游虎丘小记》,有删改)

【注】①虎丘:苏州名胜。②红粉笙歌:指歌女奏乐唱歌。③钩月矶:在虎丘山顶。④风铎:悬于檐下的风铃。⑤无际、仲和,作者的友人。 7.下列加点词意思不相同的一组是( )(2分) A.月色人户.木兰当户.织 B.然终不若 ..君之美也 ..山空人静徐公不若 C.时闻.风铎隔篁竹,闻.水声 D.生平过虎丘才两度道不通,度已失期 8.下列句子中“于”字的用法和“与无际偕访仲和于此”中的“于”字用法相同的一项是( ) (2分) A.公与之乘,战于.长勺 B.万钟于.我何加焉 C.今吾以十倍之地,请广于.君 D.其受之天也,贤于材人远矣 9.用现代汉语翻译【甲】文中画横线的句子。(2分)

怀民亦未寝,相与步于中庭。 译文: 10.用斜线(/)为【乙】文中画曲线的句子标出两处停顿。(2分) 不复饮酒亦不复谈以静意对之11.用自己的话说说苏轼是怎样描写承天寺夜色的。(2分) 答: 12.承天寺的夜色与虎丘的夜色有哪些共同特点?(2分) 答:

《记承天寺夜游》对比阅读及答案

① ................................................................................................................................................................................. 《记承天寺夜游》与《游虎丘小记》 【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。度下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两 人者耳。(【宋】苏轼《记承天寺夜游》) 【乙】予初十日到郡,连夜游虎丘①,月色甚美,游人尚稀,风亭月树间,以红粉笙歌②一两队点缀,亦复不恶。 然终不若山空人静,独往会心。尝秋夜坐钓月矶③,昏黑无往来,时闻风铎④,及佛灯隐现林梢而已。又今年春中,与无际偕访仲和⑤于此。夜半月出无人,相与坐石台,不复饮酒亦不复谈以静意对之,觉悠悠欲与清景俱往也。生平过虎丘才两度,见虎丘本色耳!(【明】李流芳《游虎丘小记》,有删改) 【注】①虎丘:苏州名胜。②红粉笙歌:指歌女奏乐唱歌。③钩月矶:在虎丘山顶。④风铎:悬于檐下的风铃。 ⑤无际、仲和,作者的友人。 7.下列加点词意思不相同的一组是()(2 分) A .月色人户木兰当户织 B ?然终不若山空人静徐公不若君之美也 C ?时闻风铎隔篁竹,闻水声 D .生平过虎丘才两度道不通,度已失期 8?下列句子中于”字的用法和与无际偕访仲和于此”中的于”字用法相同的一项是()(2分) A ?公与之乘,战于长勺 B ?万钟于我何加焉 C .今吾以十倍之地,请广于君 D ?其受之天也,贤于材人远矣 9 ?用现代汉语翻译【甲】文中画横线的句子。(2分) 怀民亦未寝,相与步于中庭。译文: 10?用斜线(/)为【乙】文中画曲线的句子标出两处停顿。(2分) 不复饮酒亦不复谈以静意对之 11 ?用自己的话说说苏轼是怎样描写承天寺夜色的。(2分)答: 12 .承天寺的夜色与虎丘的夜色有哪些共同特点?(2分)答: 【答案】7.D8.A9.怀民在还没有睡觉,我们一起在庭院中散步。10.不复饮酒/亦不复谈/以静意对之11.用比喻来描写夜色。积水喻月光,藻荇交横喻月下竹柏影。12.月色美好;幽静(意思对即可) ② ...................................................................................................................................................................... 《记承天寺夜游》《王者何贵》比较阅读答案 【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 【乙】齐桓公问管仲曰:“王者何贵?”曰:“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者,以百姓为天。百姓与之则安,辅之则强,非之则危,背之则亡。” 9 ?下列句中的之”与例句中的之”字意义和用法不同的一项是(2分)……【】例句:非谓苍苍莽莽之天也 A. 公将鼓之(《曹刿论战》) B.恢弘志士之气(《出师表》) C.呼尔而与之(《鱼我所欲也》)D?予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》 (2 分) 10.解释下列加着重号的词语。⑴相 与步于中庭庭:⑵背之则亡亡: 11.用现代汉语翻译下面句子。(4 分) ⑴但少闲人如吾两人者耳。译文: ⑵齐桓公问管仲曰:王者何贵?译文:

《记承天寺夜游》中考试题整理(附答案)

《记承天寺夜游》中考试题整理 (一) 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 ——苏轼《记承天寺夜游》 7.下列加点的词解释有误的一项是 A.月色人户(窗户) B.念无与为乐者(想到) C.怀民亦未寝(睡觉) D.相与步于中庭(一起) 8.下列句子翻译有误的一项是 A.庭下如积水空明——月色洒满庭院,如水一般清明澄澈。 B.水中藻、荇交横,盖竹柏影也。——竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。 C.何夜无月?何处无竹柏?——哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏? D.但少闲人如吾两人者耳。——但是缺少像我俩这样闲极无聊的人啊。 9.下列对文章的赏析不恰当的一项是 A.“欣然起行”一句写出了作者赏月的兴奋喜悦之情。 B.“但少闲人如吾两人者耳”透露出作者被贬谪的悲凉和对人生的感慨。 C.苏轼“念无与为乐者”的“乐”与<醉翁亭记)中欧阳修的“乐”在思想内容上有着相同的意味。 D.本文叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出了一个“闲”字。 7.A 8.D 9.C (二) 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。 19、解释下列句中加点的词。(3分)⑴遂至承天寺寻张怀民⑵怀民亦未寝⑶但少闲人如吾两人者耳 20、把下面的句子翻译成现代汉语。(3分)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 21、“积水空明”、“藻、荇交横”写出了景物怎样的特点?(2分) 22、本文写于作者被贬黄州期间,你认为文章表达了作者哪些微妙而复杂的感情?(3分) 19、①遂:于是,就②寝:睡觉③但:只3分,每题1分)20、月光照在庭院中,如水一般清明澄澈,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻、荇。(3分,意思符合即可)21、写出了月光清澈透明的特点。(2分,意思符合即可)22、贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲等。(3分,意思符合即可给分) (三) 答谢中书书 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜。解衣欲睡。月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 9.解释加点词的词义。 ①晓雾将歇:()②月色入户:()③庭下如积水空明:()④但少闲人如吾两人耳:() 10.词的用法、意思相同的一组是:()A.之:山川之美甚矣,汝之不惠B.是:实是欲界之仙都问今是何世C.与:念无与为乐者未复有能与其奇者D.寻:寻张怀民寻病终 11.用现代汉语写出下面句子的意思。①夕日欲颓,沉鳞竞跃。②水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

《水调歌头》《记承天寺夜游》比较阅读练习及答案

《水调歌头》《记承天寺夜游》比较阅读练习及答案 (山西课改) 比较阅读苏轼两篇作品,完成 3-7 题。(10 分) [甲] 水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把洒问青天。不知天上宫阙,今夕是保年。我欲乘风归去,又 恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月 有阴情圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 [乙] 记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者, 遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、 荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 3.解释句中加点的词语 。(2 分) (1)把洒问青天( ) (2)念无与为乐者( ) 4.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )(1 分) A.不知/天上宫阙 B.我/欲乘风归去 C.遂至承天寺/寻张怀民 D.相与/步于中庭 5.按要求回答下列问题。(3 分) (1)请出与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作 品原句。 (2)用现代汉语写出下面句子 的意思。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。 6.下列说法不正确的一项是( )(2 分) A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;

1/5

乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。 B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境 界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。 C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。 D.甲、乙两篇分别是词和散文 ,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含 蓄饶有余味。 7.仔细体会以上两篇作品的诗情文意, 谈谈你对“人有悲欢离合, 月有阴情 圆缺,此事古难全”一句的认识。(2 分) 答案: 3、(1)端起洒杯 (2)考虑 或:想着 4.B 5.(1)起舞弄清影,何似在人间。 (2)月光照在院中,如水一般情明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错 的藻荇。 6.(C) 7.例: 世界上不可能有永远圆满的事情, 人生有欢聚, 也必然有离别为; —— 正与月亮有圆时,也总有缺时一样,原本是自然的规律。

2/5

《记承天寺夜游》优秀公开课课堂实录

《记承天寺夜游》优秀公开课课堂实录 记承天寺夜游 苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。 一、熟悉课文 师:请同学们一起读一下课文。 二、介绍作者及写作背景。 幻灯展示相关资料(学生读) 1、苏轼(1037~1101),北宋著名文学家、书画家,唐宋八大家之一。字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。 2、元丰二年(1079)年,苏轼因“乌台诗案”获罪入狱,随后被流放至湖北黄州。 3、(在黄州)他给天下写出了四篇他笔下最精的作品。一首词《赤壁怀古》,两篇月夜泛舟的前、后《赤壁赋》,一篇《记承天寺夜游》。单以能写出这些绝世妙文,仇家因羡生妒,把他关入监狱也不无道理。(林语堂《苏东坡传》第16章) 4、有一种画轴,静静垂于厅堂之侧,以自己特有的淡雅、高洁,惹人喜爱。在我国古典文学宝库中,就垂着这样两轴精品宋苏东坡的《记

承天寺夜游》和明张岱的《湖心亭看雪》。 (梁衡《秋月冬雪两轴画》1984年第2期《青年文摘》) 三、教师表明教学目的和任务 有味地朗读 有味地分析 有味地欣赏 四、有味的朗读(学生齐读,教师指导,反复四遍) 读出一点文言的味道 读出一点宁静的氛围 读出一点夜游的兴致 读出一点复杂的情愫 生齐读 师:朗读不够舒缓,要表达一种闲适之情。我们再试试。 生齐读 师:语速过快,读时仿佛娓娓道来。同学们再读读。 生齐读 师:有进步,但有点像现代文。文言文怎么读?有几个字要读得较长:念、盖、但。 同学们再试试。(生齐读) 师:能感受到作者的心情吗?读出一点快乐味。哪几个字表现了作者的快乐? 生:欣然、相与、亦未寝。

记承天寺夜游阅读答案

【黑龙江省齐齐哈尔市】三(一)文言文阅读回答10—14题。(11分) 【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。 (节选欧阳修《醉翁亭记》) 【乙】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (选自苏轼《记承天寺夜游》) 10.解释文中加点的词。(2分) ⑴翳()⑵念() 11.翻译下面语句。(2分) ⑴醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。 ⑵但少闲人如吾两人者耳。 12.【甲】段写太守日暮醉归,这一段有描写、叙事、更融入了和两种表达方式,表现出全文主旨。(2分) 13.【乙】文中画线的语句运用了什么修辞?并分析其表达效果。(2分) 画线句:庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横,盖竹柏影也。 14.【甲】【乙】两文都是作者在被贬期间所写,请比较其在思想感情上异同。(3分) 【答案】10.⑴翳:遮盖⑵念:考虑、想到 11.⑴醉了能够同大家一起快乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守啊。⑵只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。 12.抒情议论 13.示例:运用比喻的修辞手法,用积水空明比喻月光的清澈透明,用藻荇交横比喻竹柏倒影的清丽淡雅;生动形象地写出了庭中月下空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界;表现出作者陶醉于这种清幽宁静的月夜之中。 14.示例:相同:面对贬谪不沉沦,在大自然中寻找精神寄托,表现出旷达情怀。不同:苏轼情感复杂,既有贬谪的悲凉、人生的感慨、又有赏月的欣喜、漫步的悠闲;欧阳修是醉翁之意不在酒,以宽和仁爱之心与民同乐。 【辽宁省沈阳市】二(一)阅读选文,完成9~13题。(17分) 【甲】 记承天寺夜游 苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 <!--[if !vml]--;<!--[endif]--;何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。【乙】 方山子传(节选) 苏轼 方山子①,光、黄②间隐人也。少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗④之。稍壮,折节⑤读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。 余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?方山子亦矍

醉翁亭记、记承天寺夜游比较阅读

文言文复习专题《醉翁亭记》《记承天寺夜游》 醉翁亭记 (原文) 欧阳修 ⑴环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰“醉翁”也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。㈡若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。 ㈢至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥;酿泉为酒,泉香而酒冽;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,坐起而喧哗者,众宾欢也。苍然白发,颓乎其中者,太守醉也。 ㈣已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述其文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。 一.⑴解释下列句子中加着重号的词。 ①环滁皆山也环: ②醉翁之意不在酒意: ③野芳发而幽香发: ④云归而岩穴暝.暝: ⑤临溪而渔.渔: ⑥杂然而前陈.者陈: ⑦而不知太守之乐.其乐也乐: ㈡下列句子中加点的词意思相同的一项是() A望之蔚然而深秀.者佳木秀.而繁阴 B朝而往,暮而归.云归.而岩穴暝 C山行.六七里行.者休于树 D人知从太守游而乐,而不知太守之乐.其乐.也 二.把下面的句子翻译成现代汉语。(3分) ①名之者谁?太守自谓也。 ②野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。 ③树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。 ④山水这乐,得之心而寓之酒也。 ⑤苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。 ⑥醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

(新)记承天寺夜游比较阅读

(一) 【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (《东坡志林·记承天寺夜游》) 【乙】余尝寓居惠州嘉祐寺,纵步松风亭下,足力疲乏,思欲就亭止息。望亭宇尚在木末,意谓是如何得到?良久忽曰:“此间有甚么歇不得处!”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。若人悟此,虽兵阵相接,鼓声如雷霆,进则死敌,退则死法,当恁么时也不妨熟歇。 (《东坡志林·记游松风亭》) 【注】①木末:树梢。②死敌:死于敌手。③死法:死于军法。④恁么:如此,这样。 1.解释下列加点的词。 (1)怀民亦未寝. (2)但.少闲人如吾两人者耳 (3)余尝.寓居惠州嘉祐寺 (4)思欲就.亭止息 2.用现代汉语翻译文中画线的句子。 (1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 (2)由是如挂钩之鱼,忽得解脱。 3.甲乙两文分别为苏轼被贬黄州、惠州期间所作,虽然时间不同,

地点不同,但所展露的胸怀却有共同之处,请写出来。 参考答案: 1.(4分)(1)睡觉(2)只,只是(3)曾经(4)到,靠近 2.(4分) (1)(2分)月色洒满庭院,如同积水充满院落,清澈透明,水中水草交互错杂,原来是竹子、柏树的影子。 (2)(2分)于是(或“因此”,“由于这”等)(我)如同上钩的鱼儿,忽然得到解脱。 3.(3分)乐观、旷达(或“豁达、洒脱”等);随缘自适(或“随遇而安”“善于自我排遣”等)。(答对其中一点2分,答对两点3分。) (二) [甲]自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜不见曦月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风不以疾也。 春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。清荣峻茂,良多趣味。 (节选自郦道元《三峡》)[乙]二十三日,过巫山凝真观,谒妙用真人祠①。真人即世所谓巫山神女也。祠正对巫山,峰峦上入霄汉,山脚直插江中。议者谓太、华、衡、庐②皆无此奇。然十二峰者不可悉见。

记承天寺夜游_优秀作文

记承天寺夜游 夜凉如水,独立苍茫。恍惚间,顿感夜幕凄楚,似要将让所有灼热繁乱彻底缴械投降。褪去外袍,半倚床边,然眉宇紧锁,无从卸下。蓦然,忽觉耳畔迎来沁凉微风,双臂缓缓合拢胸前,藉以抵御那湿润的凉意沾身。抬眸流连窗外,只见皎月清辉翩然而至,仿若久别重逢之故友,散我心底之忧愁。 “愁深不似海,月照人沧桑。”自乌台诗案”到被贬黄州已有四余载,历经构陷栽赃,门庭冷落,终究,沦落为清闲小官的我,终要学会宦海沉浮,安之若素。噙一抹淡然浅笑,仰首,苍穹如黛,迷离月光映射下的轻浅,温润而寡淡,心底映射的熟悉感更撩拨我心潮翻涌。心至空,人淡薄。无边夜色,竟是我一人演绎孤独的舞台。霎时间,一些风烟俱净的薄凉感,如潮水奔腾,顷刻间漫顶而过。风起,花落,秋凉。我将尘俗琐事折叠,束起。就以月之宽慰,同月独酌,打发漫漫长夜。 披上素色长衫,缓步于清虚冷月氤氲的湿润中,月色澄碧中,脚步声轻而寂寥,却又多一分自在流连。顷刻,庄严肃穆的承天寺已映入眼帘。此夜知己,除怀民无人,轻叩门扉,里面几声喟然长叹,烛影摇曳,光影在他瘦削的脸庞上泛起微暖的光晕。 无需多言,只是并肩于庭中散步,灯火阑珊,寂静无声。 “今夜月色甚美,让人不忍弃之入眠。” 停下脚步,仰望黛色长空,月朗星稀,乌鹊偶尔被夜露惊起,在

月下如同幻影矫捷。复有微风吹来,温润的空气氤氲出轻淡的芳香,微凉的月色中,眸中倒影出的空灵场景让夜晚更加安宁静谧。置身于庭院中,听闻四周轻微浮动的沙沙作响,抬眼望去,又是竹影斑驳。有时,借着月色微亮,清晰可见一旁残败的秋海棠,枝节挺拔,好似仍有清香萦绕。 抬眼眺望,远方的青灯时隐时现,微微跳动的烛火与月夜的寒光不相矛盾地交融。怀民轻轻吹熄手边的烛蜡,一时间,温润的夜色渗进昏暗的大地,皎洁的月光倾洒开来,满地清辉如水,澄澈透明,坐于亭中,更是别样韵致,甚至生出一种扑朔迷离,水月难辨的迷蒙。只见亭中倒影,如碧水潺潺,跃动着些许蹁跹流连的清影,那澄清水中交错着柔软的水藻,伴着月光的舞动,逐渐光影斑驳。哦,这哪里是水中摇曳的水藻,分明是那光影斑驳的竹柏所投射的身姿啊!恍惚间,我与怀民之影似也翩然入“水”,笑谈间,一株秋海棠默然静立,平添一分静默。 竹影摇曳催促我缓缓移目,二人对视,良久无言。片刻,怀民轻笑:“今夜有幸,与你相会,只是日后又不知是何境地……”语毕,他目光灼灼,月光在他的面颊上映照出坚决的神情:“如今我们是天涯沦落人,但至少还能做个伴。”他抬头望望清透的月亮,虽不算柔美,但也已不复清冷,似乎便觉得不该如此伤感,又略显狡黠道,“我这是‘今宵勤把银烛照,犹恐相逢在梦中’啊……” 我们朗声而笑,空寂的竹林里,清越悠悠,久久萦绕。 夜色渐凉,月下自斟,与好友倾诉衷肠,畅谈古今。美则美矣,

《记承天寺夜游》阅读附答案

阅读选文,完成小题。(17分) 【甲】 记承天寺夜游 苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 【乙】 方山子传(节选) 苏轼 方山子①,光、黄②间隐人也。少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗④之。稍壮,折节⑤读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。 余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故。俯而不答仰而笑呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。 【注释】①方山子:苏轼的老朋友,姓陈名慥(zo),字季常。②光、黄:光州(今河南潢川)、黄州(今湖北黄冈)。③朱家、郭解:都是西汉时的游侠。④宗:尊崇,敬仰。⑤折节:强自克制,改变初衷。⑥矍(ju)然:惊奇注视的样子。 【小题1】请解释下面句子中加点的词语。(3分) (1)遂至承天寺 (2)相与步于中庭 (3)余告之故 【小题2】下面句子中加点词意思相同的一组是()(3分) A.过岐亭能面刺寡人之过者(《邹忌讽齐王纳谏》) B.适见焉见渔人,乃大惊(《桃花源记》) C.妻子奴婢皆有自得之意醉翁之意不在酒(《醉翁亭记》) D.问余所以至此者所以动心忍性(《生于忧患,死于安乐》) 【小题3】把文中画线句子翻译成现代汉语。(5分) (1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 (2)此吾故人陈慥季常也,何为而在此? 【小题4】请用/给下面句子断句。(断两处)(2分) 俯而不答仰而笑呼余宿其家 【小题5】比较阅读【甲】【乙】两文,苏轼和方山子的人生际遇有何不同?他们自我排