预防寄生虫病

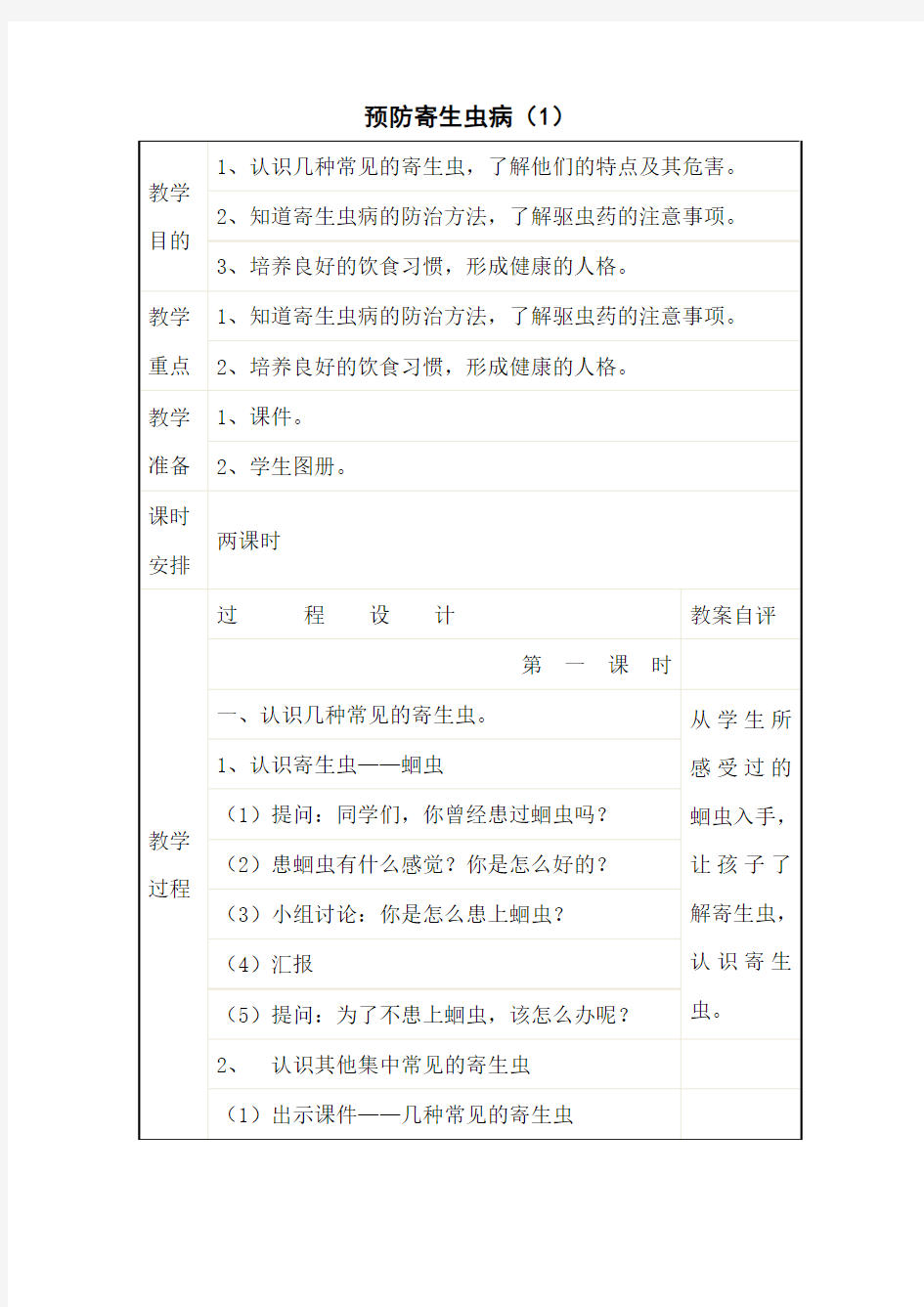

预防寄生虫病(1)

预防寄生虫病(2)

寄生虫病的流行及防治综述

关于寄生虫病的流行及防治综述 作者:中西医临床二班王慎 摘要:寄生虫病的防治是一个系统工程,必须针对寄生虫的生活史、感染方式、传播规律及流行特征,采取综合措施。 关键词:寄生虫流行防治 寄生虫病的是从群体的水平研究寄生虫病的传播、分布和发展规律,从而制订出防治措施,消灭和控制寄生虫病。 一、流行的基本环节 1.传染源 指有寄生虫感染,并能将病原体传入外界或另一新宿主的人或动物,包括患者、带虫者及保虫宿主。例如的传染源为人;的传染源为人和、犬、猪等动物。 2.传播途径 (1) 经口感染:是最常见的感染途径。例如原虫的包囊、蠕虫的感染性虫卵等随污染的食物、蔬菜、饮水的摄入,生吃或半生吃含有囊蚴的鱼、虾、类或含有绦虫囊尾蚴的、而经口感染。此类寄生虫病又称食源性寄生虫病。(2) 经皮肤感染:存在于土壤中的钩虫或粪类圆线虫丝状蚴以及存在于水中的血吸虫尾蚴,当与人体皮肤接触后可直接侵入人体。

(3) 经媒介昆虫传播:疟原虫的子孢子和丝虫的感染期幼虫通过蚊虫的叮咬;利什曼原虫前鞭毛体通过昆虫白蛉的叮咬进入人体。此类疾病称为虫媒病。 (4) 接触感染:阴道毛滴虫、齿龈内阿米巴、疥螨等可分别通过性交、接吻、同床睡眠等直接接触;或通过洗浴具、衣物被褥等间接接触而感染。(5) 其他方式:包括经胎盘(如弓形虫)、输血(如疟原虫)及自体感染(如猪囊尾蚴、微小膜壳绦虫)等。 3.易感人群 指对某种寄生虫缺乏先天免疫和获得性免疫的人群。人类对多种人体寄生虫,包括人兽共患的寄生虫缺乏先天性免疫。寄生虫感染后一般均可产生获得性免疫,但多呈带虫免疫状态,当寄生虫自体内消失后,免疫力也随之下降。例如疟疾非流行区的人口进入疟区后,由于缺乏特异性免疫力而成为易感者。例如、免疫抑制剂使用及成隐药物滥用等患者罹患、和等。 二、流行特点 寄生虫病可在人与人、人与动物、动物与动物之间传播。我国的传染病防治法已把数种寄生虫病列为乙类传染病(、疟疾、) 和丙类传染病(血吸虫病、丝虫病、细粒棘球蚴病)。此外,许多病毒和细菌性传染病也与医学昆虫有关:例如乙型脑炎与蚊、出血热与革螨、与蜱、与蝇等。寄生虫病的流行特点一般具3个方面:

传染病是由各种病原微生物和寄生虫感染所引起的一组具

第一章总论 传染病是由各种病原微生物和寄生虫感染所引起的一组具有传染性的疾病。 传染病学是研究传染病和寄生虫病在人体内、外环境中发生、发展、传播和防治规律的科学。其重点是研究这些疾病的发病机理、临床表现、诊断和治疗方法,同时兼顾流行病学和预防措施的研究,以求达到防治结合的目的。 第一节感染与免疫 一、感染的概念 病原体与人体相互作用、相互斗争的过程(infection)。 构成传染过程需要三个条件,即病原体的致病性、机体的反应性,外界环境的影响。 二、传染病感染过程的表现 1、病原体被清除 病原体侵入人体后,在入侵部位被消灭,如皮肤粘膜的屏障作用,胃酸的杀菌作用,组织细胞的吞噬及体液的溶菌作用。或通过局部的免疫作用,病原体从呼吸道、肠道或泌尿道排出体外,不出现病理损害和疾病的临床表现。 2、隐性感染(covert infection)亦称亚临床感染(Subclinical infection) 是指机体被病原侵袭后,仅出现轻微病理损害,而不出现或出现不明显的临床症状,只能通过免疫检测方能发现的一种感染过程,流行性乙型脑炎、脊髓灰质炎、登革热、乙型肝炎等均有大量隐性感染的存在。 3、显性感染(apparent infection) 病原体侵入人体后,因免疫功能的改变,致使病原体不断繁殖,并产生毒素,导致机体出现病理及病理生理改变,临床出现传染病特有的临床表现,则为传染病发作。 4、潜在性感染(lateneinfection) 是指人体内保留病原体,潜伏一定部位,不出现临床表现,病原体也不被向外排出,只有当人体抵抗力降低时,病原体则乘机活跃增殖引起发病。疟疾、结核有此等表现。麻疹后,病毒可长期潜伏于中枢神经系统,数年后发病,成为亚急性硬化性全脑炎。 5、病原携带状态(Carrier infection) 按病原体种类不同可分为带菌、带病毒及带虫状态。这些病原体侵入机体后,存在于机体的一定部位,虽可有轻度的病理损害,但不出现疾病的临床症状。病原携带有两种状态,一是无症状携带,即客观上不易察觉的有或无轻微临床表现的携带状态;二是恢复期携带,亦称病后携带,一般临床症状已消失,症理损伤得到修复,而病原体仍暂时或持续寄生于体内。由于携带者向外排出病原体,成为具有传染性的重要传染源。 三、病原体的致病性 传染过程中,病原体起重要作用,它的致病作用表现如下几方面。 1、侵袭力 病原体在机体内生长,繁殖,蔓延扩散的能力。病原体在体内的扩散通过三种形式。直接扩散:病原由原入侵部位直接向近处或远处组织细胞扩散。血流扩散:

人体常见寄生虫病的综合防控措施

人体常见寄生虫病的综合防控措施 发表时间:2019-12-25T11:42:20.313Z 来源:《医药前沿》2019年34期作者:于玲 [导读] 切断传播媒介等多个渠道,多管齐下,坚持“预防为主、防重于治”的原则,即可有效提升寄生虫病的防控效果,保障大众健康安全。 (吉林市疾病预防控制中心消毒与寄生虫病防治科吉林 132001) 【摘要】寄生虫病即寄生虫侵入人体导致的相关疾病,其具有发病迅速的特点,对人体健康造成的危害较大;多因饮食感染所致,常见寄生虫包括蛔虫病、蛲虫病、绦虫病、钩虫病等。同时存在因皮肤感染致病的情况,包括血吸虫病、疟疾、丝虫病、黑热病。病情严重的可直接威胁患者生命安全,因此深入探讨其病症机理,结合我国现阶段的寄生虫病防治现状,分析寄生虫病的综合防控内容具有十分积极的临床意义。深入了解寄生虫病的发病机制,明确其对人体的危害,并采用相应的预控措施,通过驱虫、治疗性驱虫、预防性驱虫、清除外界环境虫源、切断传播媒介等多个渠道,多管齐下,坚持“预防为主、防重于治”的原则,即可有效提升寄生虫病的防控效果,保障大众健康。 【关键词】寄生虫病;饮食感染;皮肤感染;防控措施 【中图分类号】R38 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)34-0040-02 Comprehensive prevention and control measures for common parasitic diseases in human body Yu Ling Department of Disinfection and Parasitic Diseases,Jilin City Center for Disease Control and Prevention,Jilin 132001,China 【Abstract】Parasitic diseases,which are related diseases caused by parasites invading the human body,have the characteristics of rapid onset and cause great harm to human health; mostly due to dietary infections,common parasites include tsutsugamushi and tsutsugamushi.Ascariasis,hookworm disease,etc.There are also cases of skin infection due to skin infections,including schistosomiasis, malaria,filariasis,and kala-azar.In severe cases,the patient's life health and safety can be directly threatened.Therefore,in-depth study of the mechanism of the disease,combined with the current situation of prevention and control of parasitic diseases in China,the comprehensive prevention and control content of parasitic diseases has very positive clinical significance.In-depth understanding of the pathogenesis of parasitic diseases,clear its harm to the human body,and use appropriate pre-control measures,through deworming,therapeutic deworming,preventive deworming,clearing external environmental insect sources,cutting off the media,etc.Channels,multi-pronged,adhere to the "prevention first,anti-heavy governance" principle,can effectively improve the prevention and control of parasitic diseases,to protect public health and safety. 【Key words】Parasitic diseases; Dietary infections; Skin infections; Prevention and control measures 寄生虫病为常见慢性疾病,因虫种和寄生部位不同,引起的病理变化和临床表现各异;寄生虫病在临床上具有复杂多样的病理表现,同时其疾病分布广泛,在全球范围内均有发病,根据流行病学研究内容可见,寄生虫病是传染性疾病的重要组成部分,其中人体寄生虫为一类真核生物[1]。随着临床研究的不断发展,寄生虫病的关注程度不断提升,其复杂的生活史及独特的生物学特征,既不同于普通的经济动物,又不归属于微生物,因此寄生虫病的防治效果长期以来并不理想,根据世界卫生组织公布的传染性疾病研究及热带病研究中的内容显示,2018年公布要求重点防治的 10 种热带疾病中,有7种为寄生虫病,虽然随着大众生活水平的提升与医疗环境的改善,在生活环境好转的情况下寄生虫病的发生率有所下降,但我国仍然有多种寄生虫病流行[2]。因此,本文着重探讨人体常见寄生虫病的病症机理,探究寄生虫病的防治方向,具体内容详见下文。 1.寄生虫的类型 人体常见的寄生虫类型繁多,致病后的反应也不尽相同,且根据不同条件,其分类标准也并不一致,常见类型包括螨虫、吸血虫、绦虫、钩虫、疥虫、蛲虫、弓形虫、蓝氏贾第虫等。 1.1 寄生时间分类 根据寄生时间因素,可将其分为暂时性寄生虫与永久性寄生虫,顾名思义,暂时性寄生虫的治疗难度相对较低,多源于寄生虫在摄食过程中,短时间逗留于宿主体内的情况,通常此类症状,当寄生虫达到某种寄生目的后即会离开,常见类型包括昆虫类的雌蚊等,值得注意的是,暂时性寄生虫疾病存在定期寄生的概念,常见类型如马胃蝇幼虫,因其会定期寄生于马胃部而得名[3]。另一方面,永久性寄生虫即寄生虫整个生活史都将寄生于宿主的疾病,常见类型包括日本吸血虫、猪旋毛虫等,此类症状通常较为严重,且治疗难度较高,也是目前最主流的疾病类型之一。 1.2 寄生部位分类 根据寄生时间分类的理论,临床上常根据寄生部位的差异对寄生虫病进行区分,即体内寄生与体外寄生,顾名思义,体内寄生即完全寄生于宿主体内寄生虫疾病,主要部位包括肾脏、肺、肝、肠道等,此类疾病也是导致患者生命健康安全的主要病因,常见日本吸血虫、姜片吸虫等类型。同理,体位寄生即寄生于宿主体外的疾病类型,于人体而言,多寄生于皮肤表面、表皮内、头发内等部位,多见于虱、疥螨等。 2.寄生虫对人体的危害 不同的寄生虫对人体的危害程度差异巨大,通常寄生虫分布于人体小肠里,如血吸虫,多源于饮食不洁,其幼虫囊虫多分布于肺部,阴道毛滴虫多分布于阴部,此类寄生虫病将直接导致其器官损伤,同时,寄生虫均有一定程度的营养掠夺能力,很容易导致炎症、血管阻塞等疾病。蛔虫多源于摄食传播,孵化后刺穿人体内脏壁,随后进入血液,经血流进入肺部,若经咳出、吞咽,将再次回到内脏,很容易引发发烧、疲劳、过敏、皮疹、呕吐、腹泻及神经问题。血吸虫将直接损害患者器官,成虫能寄生在人类宿主身上数十年,可能数年不显示任何症状,常见症状包括热、疼痛、咳嗽、腹泻、肿胀、昏睡。绦虫多通过污染食品渠道传播,作用于人体容易造成恶心、呕吐、内脏发炎、腹泻等症状。蛲虫可直接导致蛲虫病,其虽然不会进入血液,但可在体外产卵,因其肛周搔痒,引发炎症[4]。 3.寄生虫感染的防控措施 3.1 驱虫 驱虫是抑制寄生虫疾病最直接的防控措施之一,其主要通过消灭传染源切断感染风险,可强化流动人口监测,控制流行区传染源的输

第六章 常见传染性疾病与寄生虫病预防知识

课程辅导:第六章常见传染性疾病与寄生虫病预防知识 传染病与寄生虫病是多种常见病、多发病中的一组疾病,严重危害广大人民群众的健康、影响生产和经济的发展。学习传染病与寄生虫病的基本知识,是要了解它、认识它、识别它,增强自我防范意识和自我保护能力,从而提高健康水平和生命生活质量。 这一章中我们给大家介绍传染病的基本知识和共同特点,在此基础上重点介绍病毒性肝炎、结核、性病与艾滋病、疟疾、狂犬病、寄生虫病的基本概念、传播途径、对机体的危害和预防措施。 本章学习要求: 熟悉所介绍的各种传染性疾病和寄生虫病的基本概念和对人体的危害 掌握所介绍的传染性疾病和寄生虫病的的传染途径、预防措施 首先我们先来了解几个基本概念 1.什么是传染病和寄生虫病 传染病是由各种致病性微生物或称病原体所引起的一组具有传染性、能传播开来,甚至造成大规模流行的疾病。由原虫或蠕虫感染人体所引起的疾病称为寄生虫病,也包括在传染病的范畴内。 2.什么是微生物 微生物是一类形态多种多样,只能在显微镜下才能观察到的微小生物。微生物无处不在,我们人类就生活于微生物的世界之中,大约超过400种不同的微生物可以感染人,引起相应的疾病,这些微生物我们称为致病性微生物或称病原体。例如细菌、病毒、衣原体、支原体、虫卵等是肉眼不能看到的,需要借助显微镜才能看到的微生物。 3.病原体如何引起疾病 在我们的生活环境中,存在着各种各样的病原体,病原体侵入人体后,能否引起疾病,与人体的防御能力,与病原体的致病力、侵入的数量,以及病原体是否侵入人体的适当部位,亦即适当的侵入门户有关。 4.传染病的流行需要具备哪些条件 传染病的流行过程就是传染病在人群中的发生、发展和转归的过程。决定流行过程的三个基本条件是传染源、传播途径和易感人群。 (一)传染源

寄生虫的防治原则

寄生虫的防治原则 大多数寄生虫患者都是儿童。寄生虫寄生在人体的肠胃中,可能引起肠梗阻、肠穿孔、肠套叠等。蛔虫还可以侵入胆道,引起胆道蛔虫病,可导致儿童严重缺锌,使患儿智力发育迟缓,所以寄生虫的防治刻不容缓。接下来,妈网百科介绍寄生虫的防治原则。 寄生虫的生活史因种不同,有的比较复杂,寄生虫病的流行因素也多种多样,因此要达到有效的防治目的,必须在了解各种寄生虫的生活史及寄生虫病的流行病学规律的基础上,制定综合防治措施。根据寄生虫病的流行环节和因素,采取下列几项措施,阻止寄生虫生活史的完成,以期控制和消灭寄生虫病。 在开展寄生虫病的防治过程中,必须根据各地区,以及各种寄生虫的具体情况,制订防治方案。对土源性蠕虫及经口感染的寄生虫的控制与消灭,首先是注意管好粪便、水源,注意个人饮食卫生。如华支睾吸虫和肺吸虫病的感染分别为食生的或未煮熟的淡水鱼虾和溪蟹、蝲蛄引起的;猪、牛带绦虫病以及旋毛虫病系食用未煮熟的猪肉、牛肉所致,这些蠕虫病医学|教育网搜集整理,也称食物源性蠕虫病,其防治关键是把好“病从口入”关,教育群众改变不良饮食习惯、加强粪管和肉品检查、以减少传播机会。包虫病的防治则屠宰卫生管理和家犬管理及药物驱虫为主,结合我国疫区的实际情况,实行对病犬“无污染性驱虫”将是最经济有效的防治对策。 寄生虫病防治工作,只有动员广大群众乃至全社会积极参与才能搞好。所以必须加强宣传,让广大群众和各级领导耳闻目睹寄生虫病对人民健康和经济发展的危害、认识到“区区小虫”关系到整个中华民族的身体素质及防治寄生虫病的重要意义,使各级领导将寄生虫病防治工作纳入当地经济发展和两个文明建设的目标;通过对寄生虫生活史的宣传,增加群众预防寄生虫病的科学知识,提高群众的自我保健和防病意识。这样才能开展群防群治,并巩固和提高寄生虫病防治工作的效果。

传染病的基本特征及其预防

传染病的基本知识 一、传染病 传染病是由病原微生物和寄生虫感染人体后产生的有传染性的疾病。病原微生物包括朊毒体、病毒、立克次体、细菌、真菌和螺旋体等,人体寄生虫包括原虫和蠕虫,上述病原体引起的疾病均属于感染性疾病但感染性疾病不一定有传染性,有传染性的疾病才称为传染病,它可在人群中传播并造成流行。 二、传染病的基本条件 传染病的发生需要有三个基本条件,就是传染源、传播途径和易感人群。 1.传染源 传染源是指病原体已在体内生长繁殖并能将其排出体外的人和动物。传染源包括下列4个方面。 (1)患者急性患者及其症状(咳嗽、吐、泻)而促进病原体的播散;慢性患者可长期污染环境;轻型患者数量多而不易被发现。 (2)隐性感染者在某些传染病(如脊髓灰质炎)中,隐性感染者是重要传染源。 (3)病原携带者慢性病原携带者不显出症状而长期排出病原体,在某些传染病(如伤寒、细菌性痢疾)中有重要的流行病学意义。 (4)受感染的动物某些动物间的传染病,如狂犬病、鼠疫等,也可传给人类,引起严重疾病。还有一些传染病如血吸虫病,受感染动物是传染源中的一部分。 2.传播途径 病原体离开传染源后,到达另一个易感者的途径,称为传染途径。 (1)空气、飞沫、尘埃主要见于以呼吸道为进入门户的传染病,如麻疹、白喉、SA RS等。 (2)水、食物、苍蝇主要见于以消化道为进入门户的传染病,如伤寒、痢疾等。 (3)手、用具、玩具又称日常生活接触传播,既可传播消化道传染病(如痢疾),也可传播呼吸道传染病(如白喉)。 (4)吸血节肢动物又称虫媒传播,见于以吸血节肢动物(蚊子、跳蚤、白蛉、恙虫等)为中间宿主的传染病如疟疾、斑疹伤寒等。 (5)血液、体液、血制品见于乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病等。 (6)土壤当病原体的芽孢(如破伤风、炭疽)或幼虫(如钩虫)、虫卵(如蛔虫)污染土壤时,则土壤成为这些传染病的传染途径。 3.易感人群 对某一传染病缺乏特异性免疫力的人称为易感者,易感者在某一特定人群中的比例决定该人群的易感性。易感者的比例在人群中达到一定水平时,如果又有传染源和合适的传播途径,则传染病的流行很容易发生。某些病后免疫力很巩固的传染病(如麻疹),经过一次流行之后,要等待几年当易感者比例再次上升至一定水平,才发生另一次流行。这种现象称为

预防寄生虫病(精)

第二单元预防寄生虫病 一种动物依靠夺取另一种动物体内的营养物质而生活,以及获得经常的或暂时的居留场所,这种过寄生生活的动物叫做寄生虫。中小学生处于寄生虫病感染最多的年龄段,而且感染的寄生虫种类也可能是最多的。 (一)、寄生虫的分类 按照感染寄生虫的途径,中小学生可能患的寄生虫病大概可以分为以下几类: 土源性寄生虫病:通过泥土或寄生虫污染食物、水等,从而使人感染,这些寄生虫的传播过程简单,对外界的要求不高,因而传播广泛,容易感染。这类寄生虫主要包括蛔虫、钩虫、蛲虫等,此类肠道蠕虫对儿童青少年的生长发育有一定的影响。 食源性寄生虫病:这类寄生虫往往在某些动物体内生长或发育成感染期的寄生虫,人通过食用这些动物而感染寄生虫。这些寄生虫往往局限于部分地区而流行。它们包括肝吸虫、肺吸虫、弓形虫等。这类寄生虫对人体的危害比较大,引起的临床症状较严重,如不及时治疗,甚至危及生命。 水源性寄生虫病:这类寄生虫是通过水传播的,人接触了有寄生虫污染的水,寄生虫会钻入人体或被动地被吞入人体而使人染病,如血吸虫等。 虫媒性寄生虫:这类寄生虫以昆虫为媒介,并在昆虫体内完成一段生长发育过程,然后通过昆虫的叮咬将寄生虫传播给人。如通过蚊子传播的疟疾等。 (二)、寄生虫病传播 寄生虫病传播的三个要素: 1. 传染源 包括带虫(囊)者、贮存寄主和转续寄主。如阿米巴带囊者、黑热病患者均可作为疾病的传染来源;家犬可作为黑热病的贮存寄主;野猪则可作为肺并殖吸虫的转续寄主而传播疾病。 2.传播途径 可分为:①经口感染。如食入被感染性蛔虫卵或阿米巴包囊污染的水或食物后,可感染蛔虫病或阿米巴病。②通过吸血的媒介昆虫传播。如被感染疟原虫的按蚊叮咬后可患疟疾。 ③经皮肤感染。如钩虫的丝状蚴可直接钻入寄主皮肤而使之感染。④经胎盘感染。如先天性疟疾、先天性弓形虫病等。⑤经呼吸道感染。如原发性阿米巴脑膜脑炎系经鼻腔粘膜感染的。 ⑥其他方式。如输血可感染疟原虫等。此外,寄生虫病的传播需要具备一定的条件,才能发生流行,如:①媒介昆虫或中间寄主的存在。如疟原虫、丝虫等需要在特定的昆虫(按蚊、库蚊)体内发育繁殖后才能传播。有的寄生虫需在2个或2个以上中间寄主体内发育后才能感染人,如中华分支睾吸虫需在淡水螺体内发育成尾蚴后才能感染某些淡水鱼,在鱼体内发育为囊蚴才能感染人;因此这此寄生虫病的流行区受媒介昆虫及中间寄主分布范围的影响。②适宜的发育环境。如蛔虫卵需在土壤中,经适宜的温度、湿度和有氧条件下发育成感染性虫卵。③不良的卫生和饮食习惯。有些地区有生食(如食鱼生粥、醉蟹)的习惯而感染中华分支睾吸虫病和。 3.易感人群 无免疫力的人群或免疫力较低的儿童均易感染当地流行的寄生虫病,例如大量移民自非流行区迁入疟疾流行区时,往往会出现疟疾的暴发流行。一些社会经济因素如经济、生活条件、风俗习惯等均可影响某一流行环节而影响流行。因此当存在以上3个环节时,即可发生寄生虫病的流行,反之如切断某一环节,就可控制寄生虫病的流行。 (三)、寄生虫病的发病特点 病主要取决于侵入体内的寄生虫数量和毒力以及寄主的免疫力。侵入的虫体数量愈多、

预防医学-中职-疾病控制-传染病、寄生虫知识点

传染病、寄生虫知识点 1、鼠疫:耶尔森菌潜伏期:2-5天流行季节:在6~9月,肺鼠疫10月以后流行传染源:黄鼠属和旱獭属最重要传播途径:鼠→蚤→人治疗:链霉素(青霉素无效)隔离时间:接触者应检疫9天,对曾接受预防接种者,检疫期应延至12天。 2、霍乱:霍乱弧菌潜伏期:1-3天流行季节:发病季节一般在5~11月,而流行高峰多在7~10月传染源:患者和带菌者传播途径:过水、食物、生活密切接触和苍蝇媒介而传播治疗:对症处理隔离时间:症状消失6天后,粪便隔日培养1次,连续3次阴性或临床症状消失后15天 3、甲肝:甲肝RNA 病毒潜伏期:15-45天传染时间:起病前2周到30日有传染性传染源:急性患者和隐性患者传播途径:粪-口易感人群:幼儿和儿童 4、乙肝:嗜肝DNA病毒潜伏期:60-180天流行季节:传染源:急性、慢性和病毒携带者传播途径:母婴传播血液传播易感人群:全体新生儿和50%未受乙肝感染的易感者隔离时间: 5、丙肝:黄病毒科RNA病毒潜伏期:15-150天流行季节:传染源:急性、慢性和病毒携带者传播途径:输血传播易感人群:受血者、血液透析和静脉吸毒者隔离时间: 6、丁肝:缺陷病毒RNA病毒潜伏期:28-140天流行季节:急性、慢性和病毒携带者传播途径:母婴传播血液传播 7、戊肝:RNA病毒潜伏期:14-63天传染时间:起病9日到病后8日有传染性传染源:急性患者和隐性患者传播途径:粪-口易感人群:普遍易感,但青壮年发病率高特点:病死率高,发病2周后病毒停止从粪便排出,儿童感染戊肝多为亚临床型,妊娠最后3个月感染孕妇死亡率高 8、细菌性痢疾:志贺菌属潜伏期:1~3天流行季节:全年散发,以夏秋两季多见传染源:患者和带菌者传播途径:通过污染的手、食品、水源或生活接触,或苍蝇、蟑螂等间接方式传播治疗:一般对症治疗,I型慎用抗生素隔离时间:急性患者症状消失后2次大便培养阴性或症状消失后7天可解除,慢性患者粪便培养隔3次(隔周1次)阴性 9、伤寒副伤寒:伤寒杆菌潜伏期:3~60天流行季节:终年可见,但夏秋季最多传染源:患者及菌者传播途径:水和食物,或经手及苍蝇、蟑螂等间接污染水和食物而传播治疗:氟喹诺酮类氧氟沙星、环丙沙星隔离时间:体温恢复正常后15日为止或粪便培养连续2次阴性 10、艾滋病:HIV潜伏期:2-10年流行季节:全年传染源:患者和无症状携带者传播途径:性接触、血液传播、母婴传播治疗:无有效方法控制病毒鸡尾酒疗法 11、脊髓灰质炎:脊髓灰质炎病毒潜伏期:3~35日流行季节:夏秋季高发传染源:人类是唯一传染源传播途径:粪—口途径治疗:无特效法,主要对症治疗隔离时间:自发病之日起至少隔离40天,密切接触者医学观察20天。 12、麻疹:麻疹病毒潜伏期:10-14天流行季节:冬春季传染源:患者为唯一传染源传播途径:呼吸道传播治疗:无特效法药,主要对证治疗,预防接种隔离时间:疹后5天13、白喉:白喉杆菌潜伏期:1~7天流行季节:传染源:病人和带菌者传播途径:呼吸道飞沫传播治疗:青霉素(过敏者用红霉素、阿莫西林、利福平)隔离时间:患者连续2次咽拭子白喉杆菌培养阴性,带菌者予青霉素或红霉素治疗5~7天,细菌培养3次阴性,密切接触者观察7天。预防接种DPT 14、百日咳:百日咳杆菌潜伏期:7-14天流行季节:一般为散发传染源:患者是本病

寄生虫病防治中有哪些要注意的问题

寄生虫病防治中有哪些要注意的问题。 寄生虫的耐药性1’媒介生物的抗药性1’;中间宿主的控制1’、保护易感人群1’。 2、食源性寄生虫病的病原及如何检测这类寄生虫感染? 旋毛虫、弓形虫1’、广州管圆线虫等1’,肌肉组织病原检测、血清免疫检测1’、分子生物学检测1’ 3、哪些因素是影响疟疾流行的重要因素? 传染源1’,包括输入性病例的基础控制1’;温度及雨量1’;媒介生物,按蚊的种类1’; 4、控制人兽共患病的有哪些方面的措施? 传染源的控制1’;安全用水、生产1’;粪便无害化处理1’;加强食品卫生管理1’。 1、机会致病寄生虫有哪些?分别说明它们对人类的危害。 弓形虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫、弓形虫胎儿畸形等先天性弓形虫病5’、获得性弓形虫病;旅游者腹泻、水样腹泻5’ 2、试述疟疾临床发作,复发与再然和生活史的关系。 答:疟疾的一次典型发作表现为寒战、高热和出汗退热3个连续阶段。发作是由红内期的裂体增殖所致。经过几代红内期裂体增殖后,血中原虫的密度达到发热值时,红内期成熟裂殖体胀破红细胞后,大量的裂殖子、原虫代谢产物及红细胞碎片进入血流,其中一部分被巨噬细胞、中性粒细胞吞噬,刺激这些细胞产生内源性热源质,它和疟原虫的代谢产物共同作用于宿主下丘脑的体温调节中枢,引起发热。随着血内刺激物被吞噬和降解,机体通过大量出汗,体温逐渐恢复正常,机体进入发作间歇阶段5’。

疟疾初发停止后,患者若无再感染仅由于体内残留的少量红内期疟原虫在一定条件下重新大量繁殖又引起的疟疾发作,称为疟疾的再燃。 疟疾复发指疟疾初发患者红内期疟原虫已被消灭,未经蚊媒传播感染,经过数周至年余,又出现疟疾发作,称复发。认为由于肝细胞内的休眠子复苏,发育释放的裂殖子再进入红细胞繁殖引起的疟疾发作5’。 3、试述血吸虫病的监测方法。 血吸虫病检测方法有|:病人、耕牛、野生动物的病原检测、卡托法、沉淀孵化法5’;血清流行病学检测、间接血凝试验;水体尾蚴、毛蚴检测;钉螺的分布和血吸虫感染率5’。 4、常用临床寄生虫病病原和分子生物学方法检测方法有哪些?如何提高检测效率? 粪便、尿液、痰液,血液、活组织检测,富集方法5’、核酸探针、PCR/生物芯片应用分子生物学方法,设计合理的引物,防止实验室污染和交叉感染5’。 5、仅应用检测寄生虫病抗体确诊寄生虫感染,其存在哪些不足?你考虑如何解决这些问题? 寄生虫感染的早期、感染的虫的量少,在药物治疗后的疗效考核5’;应用检测循环抗原、检测病原、短程抗体监测,富集方法、,分子生物学方法如荧光定量PCR 方法5’。 试述xx血吸虫致病与临床表现。 :尾蚴性皮炎(Ⅰ型、Ⅳ型)1’ xx引起的血管炎和肺部的炎症2’ 成虫所引起的静脉内膜炎和免疫复合物的损伤(Ⅲ型)2’ 虫卵所致的损害:虫卵肉芽肿,嗜酸性脓肿——纤维化.2’

人畜共患寄生虫病如何预防

人畜共患寄生虫病如何预防 人畜共患寄生虫病的种类很多,比较严重的除了弓形虫病、棘球蚴病、东毕吸虫病等以外,还有日本分体吸虫病、有钩绦虫及猪囊尾蚴病、无钩绦虫及牛囊尾蚴病、旋毛虫病、兰氏贾第鞭毛虫病、杜氏利什曼虫病、布氏姜片吸虫病、卫氏与斯氏并殖吸虫病、孟氏迭宫绦虫病等。 近年来,由于人的医疗保健水平的提高,有些原不很重视的人畜共患病也提到较重要的地位上考虑,如隐孢子虫病,住肉孢子虫病,多头蚴病、细颈囊尾蚴病等带科绦虫病。 近几十年的调查研究又发现了一些原本仅在家畜中流行的寄生虫病,由于多次接触人,人也逐渐成为被感染者,如牛巴贝斯虫、喉兽比翼线虫、肝片形吸虫、牛皮蝇、羊狂蝇、马胃蝇、猪蛔虫等许多种虫。 家畜家禽寄生虫是具有特殊生活方式的一大类生物有机体,是动物界乃至生物界的重要组成部分,在人类社会经济发展和人民卫生健康中起着阻碍与危害作用,是人们希望预防控制的生物群体;

但在今后很长一段时间内还不可能全面达到,还需对它们进行深入研究。充分揭示各种类寄生虫的生活、致病特点与规律,建立高效的防病治病技术,为此很有必要建立寄生虫标本库。 完善寄生虫的分类鉴定技术,纠正已有分类系统中的谬误之处,建立健全重要寄生虫虫种资源的保藏机构,为寄生虫和寄生虫病的研究提供良好的实验研究平台。 我国畜牧业正走上集约化高效益快速发展的道路,寄生虫病造成的损失将日益得到重视。 为保障人民健康,不仅对已发现的人畜共患寄生虫需加强研究与防治,以免它们感染人,也要警场原本不感染人的畜禽寄生虫发展成人畜共患寄生虫的预警意识。 此外,寄生虫在危害人畜禽的同时,它们所形成的生理功能及生活物质中,也有可为人用于防治疾病的物质,如某些媒介节肢动物,它们能传播许多种原虫、细菌及病毒,而本身却不发病,有的虫已被分离出抗人、畜血凝很强的物质。

寄生虫病防治实施方案

寄生虫病防治实施方案 为完成20**年寄生虫病防治工作,贯彻落实省、市下达的寄生虫病防治目标任务,根据《市20**年寄生虫病防治工作方案》的要求,结合我市工作实际,特制定市20**年寄生虫病防治工作方案。 一、疟疾防治 按照市卫生局印发的《关于进一步加强疟疾防治工作的通知》要求,全面推行“三位一体”疟疾防治工作模式。坚持“因地制宜、分类指导、依靠科技、综合防治”原则,加强对消除疟疾工作的组织领导,健全专业队伍,完善监测网络,开展疟疾防治业务培训,提高疟疾病例诊断、传染源管理和疫点处置能力,积极开展健康教育。通过各项措施,不发生本地疟疾病例,有效控制输入性疟疾病例的发生和传播。 (一)提高监测能力,加强质量管理 1、加强疟疾镜检站建设各级医疗机构均要建立疟原虫镜检站,配备镜检设备及相关试剂,同时要配备稳定的并通过上级业务机构培训合格的镜检人员,切实做好发热病人的疟原虫镜检工作。市疾控中心要对全市各级医疗机构镜检人员开展技能培训,推广快速诊断试纸条(RDT)的应用。市疾控中心疟疾中心镜检站应对全市“三热”病人血检工作进行督导检查和质量考核,开展疟疾血片复检和血片质量互审。 2、开展发热病人血检和质量管理全市所有二级及以上综合医院和各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均要全年开展发热病人疟原虫镜检工作。全年血检不低于乡镇辖区人口数的0.1%,合理按排全年的血检任务,疟疾传播季节(5-10月份)血检人数不低于全年血检总数的80%。外出务工的归国人员要全部开展发热病人血检。每月(截止25号)制作的发热病人血片,染色镜检后,于月底前将血片和统计报表报送市疾控中心。市疾控中心疟疾中心镜检站复核各医疗单位已检阴性血片的10%以上和所有网报疟疾病例血