中国传统民居论文之杭州民居

中国民居课程论文——杭州民居

前年九月,我利用空闲时间去杭州游玩了几天,杭州独具特色的民居建筑给我留下了深刻的印象。

在杭州,除了西湖的美景,具有江南特色的传统建筑也吸引着大批游客前去欣赏。我到达杭州后,在等待观看钱塘潮时,参观了距离钱塘江边不远杭州城市规划展览馆,通过观看传统民居保护的介绍,我领略到了杭州民居的魅力,于是在接下来的几天,我参观了清河坊、南宋御街和拱宸桥等民居建筑群,只是由于时间有限,没有来得及游览小河直街,希望下次造访杭州有机会去看一看。

清河坊小吃街是一个游人如织的步行街,街边由于商铺装修,民居的原样已经略有改变,但是仍然可以看出杭州民居建筑的特点。这里的民居具有洁白的墙壁和黑色瓦片的屋顶,凸出的屋檐方便排水,以适应杭州的梅雨天气,在洁白的墙壁上,青黑色的霉迹依稀可见,反应了这里湿润的气候,霉迹与同样是黑色的瓦片相映成趣,达到了一种意外的和谐。

图1清河坊小吃街(本人拍摄)

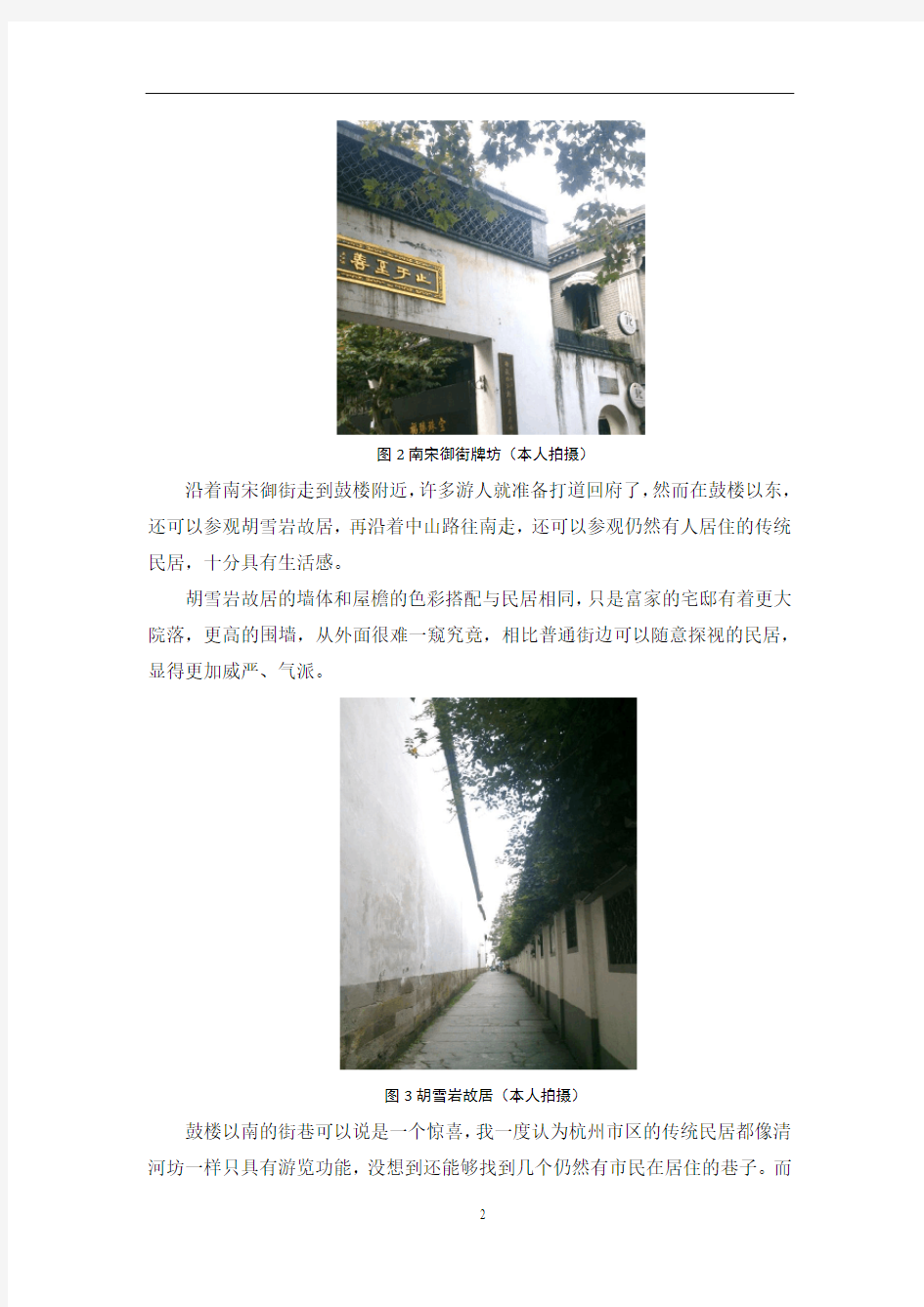

与清河坊小吃街相交的南宋御街风景区(中山路沿线)也别具特色。相比清河坊来说,南宋御街的游人相对要少一些,许多民居、名人故居也更好地保留了原来的特色,街上每隔一段距离会有仿古的牌坊,来还原民巷原本的面貌。

图2南宋御街牌坊(本人拍摄)

沿着南宋御街走到鼓楼附近,许多游人就准备打道回府了,然而在鼓楼以东,还可以参观胡雪岩故居,再沿着中山路往南走,还可以参观仍然有人居住的传统民居,十分具有生活感。

胡雪岩故居的墙体和屋檐的色彩搭配与民居相同,只是富家的宅邸有着更大院落,更高的围墙,从外面很难一窥究竟,相比普通街边可以随意探视的民居,显得更加威严、气派。

图3胡雪岩故居(本人拍摄)

鼓楼以南的街巷可以说是一个惊喜,我一度认为杭州市区的传统民居都像清河坊一样只具有游览功能,没想到还能够找到几个仍然有市民在居住的巷子。而

且,杭州市政采取了相关措施进行保护,并将这些传统民居巷子纳入了南宋御街的管辖范畴,使其兼具游览功能。对于每个巷子,也都给出了相关历史介绍,这和北京的胡同非常类似。

图4高士坊巷(本人拍摄)

相比之前所见的民居,这里的民居院落相对较小,虽然整体建筑风格与之前所见类似,但是每户的房屋都各具特色,而且户型也不尽相同,有的房屋是二层小楼,有的是一层的平房。二层小楼顶层屋顶和底层屋顶错落有致,使得上层的雨水可以流到下层屋顶再排向地面。由于院落属于市民个人房屋,我没有机会进入参观,从外表来看,传统的木窗保留完好,形式也相对统一,也没有明显的天线、空调外机等突兀的现代设施,体现了这里对于传统民居文化的保护与传承。相信房屋内部,也一定采取了相应措施,来弥补传统民居采光、保暖方面的不足。

图5城南旧事—南宋御街(本人拍摄)

从武门码头出发,沿着京杭大运河,乘坐水上公交大约半个小时,就可以到达拱宸桥,沿途可以欣赏坐落在河边的民居,别有一番风味。

河边的民居整体的设计,与之前南宋御街小巷大同小异,只是有的房屋会采用纯木材制作窗户周边的墙体。河边民居具有特点的地方在于,每家每户都有面向河面的门,并且有台阶直接通向水边,方便洗菜、洗衣服等生活用水的需求,同时也可以作为船舶停泊的小码头,方便居民出行,运送货物等。

图6京杭运河边的民居(本人拍摄)

杭州的民居具有丰富的文化价值,我在游览过程中也可以看出,市政府在保存传统民居方面做出了很大的努力。然而,传统民居历经风吹雨打,难免会有损坏,因此,时常的粉刷和修缮工作必不可少,可以使民居建筑保留原有的风貌。

作为人工智能相关专业的研究生,我认为人工智能领域中的三维重建技术可以更好地还原、保留建筑原貌,相关部门可以实地采集图片,通过稀疏重建技术构建民居的三维模型,并妥善保存,建立电子资料库,可以避免不可抗力造成的文化资源的流失。而且,三维重建所得的模型,还可以进行共享,使全国各地的人们都可以足不出户地欣赏到不同地区民居的风采。

通过学习中国民居建筑艺术赏析课程,我对民居建筑有了更加深入的认识,我也十分期待再次前往杭州,以新的视角去再次品味杭州民居的魅力,并且弥补之前在杭州没能进入民居内部、没有游览小河直街的遗憾。

中国民居建筑发展简史

中国民居建筑发展简史 传统民居广义可以包括住宅、祠堂、庙宇乃至道路、绿化等整个居住环境。狭义讲可以专指民间传统的居住建筑,也就是住宅,是中国古代建筑类型中非常基本也非常重要的一种。今天说的传统民居是居住建筑。 回顾传统民居的发展简史,远古时候原始人利用天然穴居、巢居栖身居住。新石器时期,农耕生产促使原始人开始了定居的生活。 在我国的黄河流域和长江流域创建了人造穴居和干阑等建筑的形式。 虽然受到材料和技术的限制,建筑单体还比较独立分散,但已经开始组织原始的聚落和城市。 夏朝的建筑遗存极少,商周时期建筑遗存开始增多。商周时期我国北方主要发展了在夯土房基上砌筑木柱梁架的建造方式。 空间组织上出现了院落形式。 比如河南偃师二里头商代的宫殿遗址考古发现,一号宫殿布局呈周围围墙环绕的院落形式。

再比如陕西岐山凤雏村考古发现的一组西周院落遗址,这是傅熹年先生根据考古资料绘制的复原图,它的平面是一个日字形。沿中轴线上有影壁、门、堂、廊、室,还有两边的塾、厢,是一套非常完整的合院空间组织。这是我国现知最早最严整的四合院实例。 文献方面,《仪礼》中也记载了春秋时期士大夫住宅的平面形制,庭院式住宅门、堂、庭院、左右厢房以及后寝。 这与后来汉族习用的合院住宅平面已有颇多共同之处,所以这个时期的院落组织可以看作是汉族习用的合院式民居院落的雏形。 秦汉时期的民居仍然缺少地面遗存,但根据汉代时期的文献资料以及画像砖石、明器等提供的建筑图像,建筑史学家们已经获得了对汉代民居建筑的一个基本概念。首先,汉代民居多以庭院式的组合出现。如广东出土的明器陶楼,有小型的三合院。 L形院 口字形院

日字形院 湖北云梦出土的东汉陶楼 都是合院的形式。 四川成都出土的庭院画像砖上有组两路两进院的形象。包括主院和侧院,主院分成前后院。 前院比较扁长,有停歇过渡的作用。后院方整开阔,是主要庭院。院北有座堂屋,屋内两人对坐。可以看到庭前翩翩起舞的仙鹤。 侧院也分成前后两部分。前院做厨房杂务等辅助功用。后院比较狭长,可以用来做农活。院中竖立一个高耸的望楼,可能用作储藏、瞭望、警戒。这幅图像反映出蜀地汉代中型宅院的一个生活场景。 再比如郑州南关曲阜出土的汉画像石上,也有较为复杂曲折的两三进庭院。各地出土的大量图像说明,汉代民居建筑已经普遍采用了庭院布局的形式。

中国传统建筑的特点分析关于郑州几处古建筑的浅析

中国传统建筑的特点分析 ——关于郑州几处古建筑的浅析 摘要:中国自古地大物博,建筑艺术源远流长。不同时期和地域其建筑风格也各有差异,但其传统建筑的组群布局、空间、结构、建筑材料及装饰艺术等方面却有着共同的特点。本文主要是以康百万庄园和郑州城隍庙、文庙为例,分析中国传统建筑各方面的特点,以期对其得到更深的认识。 关键词:郑州,建筑风格,康百万庄园,城隍庙,文庙 一、中原古建典范——康百万庄园 中国传统建筑有着悠久的历史,有着深厚的文化内涵和特点。建筑作为人类生活最基本的人工自然物和自然环境,它既是物质文化的重要组成部分,又具有精神方面的文化内涵。为了更好的了解中国传统建筑,我参观考察了位于河南省巩义市康店镇的康百万庄园。雨果在《巴黎圣母院》中写道:“人类没有任何一种重要的思想不想不被建筑艺术写在石头上。”步入庄园,我仿佛走进了明、清、民国三个历史时期的风雨沧桑,进入了一幅幅历史画卷之中。下面就康百万庄园主宅区的建筑,作一些分析。 康百万庄园是集农、官、商为一体的大建筑群,是历史特定时期的特殊产物,有着浓厚的历史积淀与丰富的艺术内涵,具有较高的历史价值、科学价值和艺术价值,是中国着名的三大地主庄园之一。康百万家族以农、商、官结合的方式发家,辉煌时期曾经有“马跑千里

不吃别家草,人行千里尽是康家田”之美誉。一直发展延续富裕了12代,400余年(跨明、清、民国三个历史时期)。康百万家族在物质富裕之后,便大兴土木,充分利用自然地势,“靠山筑窑洞,临街建楼房,濒河设码头,据险垒寨墙”。整个庄园分为生活区、生产区、园林区、教育区和社会活动场所,形成了功能齐全、布局严谨、等级森严、风格各异的多个建筑群体。园区的介绍说:“据1965年统计,保存下来的尚有十大部分,33个庭院,53座楼房,73孔窑洞,共计571间,建筑面积64300平方米。到2005年,整个庄园建筑除了寨上主宅区完整外,其余保留下来的建筑群已不是1965年统计时的面貌。”尽管群体建筑和单体建筑数量减少,仅就现有建筑而论,其科学价值、艺术价值、历史价值和传统建筑的文化价值之高,也是其他绝大多数民居建筑不可比拟的,可谓明清民居传统建筑文化的浓缩图。 在日常设计中,建筑方案的选定至关重要,建筑风格千变万化,但一个地方有一个地方的地域特色,在设计中如何有地方特色,达到和谐的目的至关重要。康百万庄园处于嵩、邙、河、洛交汇处,依山傍水,有“金龟探水”之美称,鲜明的体现了我国传统建筑天人合一的整体观念。庄园以寨上主宅区为核心,依次向南、东、北方向的寨下发展。首先,在选址方面它充分考虑到周围的自然地理地貌,康百万庄园背依邙山,面临洛水,北近黄河,南凭黑石关,环境优美,水陆交通便利。其中尤以主宅区最为典型,主宅区南北长83米,东西宽73米,建于邙山半腰。整个建筑群依山就势,充分利用此处的地理地貌,用青砖砌筑寨墙,顶部有垛口,形成堡垒式大庭院,庭院经由

中国传统建筑风格及派系

中国传统建筑风格及派系 派系 严格意义说中国传统建筑方面没有流派的划分,所形成的派系也是按照原住地居民长久以来根据当地风土人情而形成不同风格的民居,其考虑最多的元素是本地降水、日照等气候条件。根据这种风格及用途来划分中国传统建筑可以分为以下六大类:闽派、川派、皖派、京派、苏派、晋派。 皖派 皖派建筑即皖南建筑是五大建筑派系里最为突出的建筑风格之一,是中囯南方民居的代表。最为人熟悉其中徽派即为皖派的一支,徽派民居以黟县西递、宏村最具代表性,2000年被列入“世界遗产名录”。徽派民居建筑风格有“三绝”(民居、祠堂、牌坊)和“三雕”(木雕、石雕、砖雕)。徽派建筑显而易见是流行于安徽附近的一种古建筑风格。青瓦、白墙是徽派建筑的突出印象。错落有致的马头墙不仅有造型之美,更重要的是它有防火,阻断火灾蔓延的实用功能。 徽派民居的特点之一是高墙深院,一方面是防御盗贼,另

一方面是饱受颠沛流离之苦的迁徙家族获得心理安全的需要。徽派民居的另一特点是以高深的天井为中心形成的内向合院,四周高墙围护,外面几乎看不到瓦,唯以狭长的天井采光、通风与外界沟通。这种以天井为中心,高墙封闭的基本形制是人们关心的焦点。雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外田”的心态,这与晋派民居有异曲同工之妙。徽派建筑选址非常重要。符合天时、地利、人和皆备的条件,达到“天人合一”的境界。村落多建在山之阳,依山傍水或引水入村,和山光水色融成一片。住宅多面临街巷。整个村落给人幽静、典雅、古朴的感觉。平面布局及空间处理。民居布局和结构紧凑、自由、屋宇相连,平面沿轴向对称布置。民成多为楼房,且以四水归堂的天井为单元,组成全户活动中心。天井可少2~3个,多则10多个,最多的达36个。一般民居为三开间,较大住宅亦有五开间。随时间推移和人口的增长,单元还可增添,符合徽州人几代同堂的习俗。建筑形象突出的特征是:白墙、青瓦、马头山墙、砖雕门楼、门罩、木构架、木门窗。 内部穿斗式木构架围以高墙,正面多用水平型高墙封闭起来,两侧山墙做阶梯形的马头墙,高低起伏,错落有致,黑白辉映,增加了空间的层次和韵律美。方整的外形,形

传统民居特色分析论文

中国传统民居 ——对江南水乡民居建筑赏析和思考 内容摘要:民居的最大特点就是与自然保持和谐,不论是陕北的窑洞民居、北京的四合院、江南的水乡民居还是湘西的吊脚楼等,其建筑运用的材料、造型、装饰都与它所处的环境相协调。江南水乡民居则是其中的一个典型的代表,赏析江南水乡民居可以更好的把握中国传统民居的特点和人文情怀,同时也可以提升现代水乡建筑的意境和内涵。 关键词:江南水乡民居历史结构水性回归 一、江南水乡民居的文化历史 江南水乡民居的历史可以追溯到距今七千年得河姆渡文化。先民们在这块土地上生息繁衍,传承一切民居、生活方式。商代,这里已形成了初具规模的民居聚落。从汉代起,这里开始居住官吏,魏晋南北朝时期北方的战乱局面使大批人向南迁徙,这一趋势使南方的经济和文化迅速发展,经济重心从此南移。唐代,这里已形成了相当规模的官宅,在宋代绘画《千里江山图》、《平江图》中,对江南民居的建筑布局已有具体生动的描绘。随着南宋建都杭州,江南在政治、经济、文化上都有了空前的发展。到了明清。江南已成为中国经济、文化最发达的地区,达官显贵、地主富商、文人雅士纷纷选择瓷都建宅,山庄别墅,亭台楼阁处处皆是,各具特色。由于人口众多,土地珍贵,江南的建筑极节约空间,而在层高上下功夫,其建筑艺术也因此显得精巧有余,气派不足。但经过能工巧匠的双手,安置在孱孱流水中的一座座房宅,仍是令人倾倒。 二、江南民居的布局及建筑结构 江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同,只是一般布置紧凑,院落占地面积较小,以适应当地人口密度较高,要求少占农田的特点。住宅的大门多开在中轴线上,迎面正房为大厅,后面院内常建二层楼房。由四合房围成的小院子通称为天井,仅作采光和排水用。因为屋顶内侧坡的雨水从四面流入天井。所以这种住宅布局俗称“四水归堂”。

中国传统民居(四合院)

我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。 中国六类传统民居简 木构架庭院式住宅(四合院) “四水归堂”式住宅 “一颗印”式住宅 大土楼 窑洞式住宅 四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。 中国北方院落民居以北京四合院最为典型。四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”,认为是吉利的,实际上也有利于保持私秘性和增加空间的变化。进入大门西转为外院,安排客房,仆房和厨、厕。从外院向北通过一座华丽的垂花门进入方正而大的内院,北面正房称堂,供奉“天地君亲师”牌位,举行家庭礼仪,接待尊贵宾客,其左右耳房居住长辈和用作书房。院两侧的厢房是后辈居室。各房以“抄手游廊”相连,不必经过露天,在廊内也可坐赏院中花树。 北京合院,实际就是合院建筑之一种,所谓合院,即是一个院子四面都建有房屋,四合房屋,中心为院,这就是合院。合院在北京的胡同中,东西方向的胡同,南面一大排,为南面的合院;北面一大排,为北面的合院,一户一宅,一宅有几个院。合院以中轴线贯穿,北房为正房,东西两方向的房屋为厢房,南房门向北开所以叫作倒座 一家人有钱,人口多时,可建前后两组合院南北相连。再有钱的人家摆阔气,可以建设三个或四个合院,亦为前后相连。在合院中植花果树木,以供观赏。 合院小者,房屋13间,大者一院或二院,25间到40间,房屋都是单层。厢房的后墙为院墙,拐角处再砌砖墙,大四合院从外边用墙包围,都做高大的墙壁,不开窗子,表现出一种防御性。全家人在合院里,院中住的人十分安适,晚上关闭大门,非常安静,适合于以家族为中心的团聚生活。

浅谈中国传统民居与现代人居环境的关系

浅谈中国传统民居与现代人居环境的关系 熊瑶杨云峰 ( 北京林业大学园林学院城市规划与设计专业05 级在读硕士研究生, 北京100083) 摘要:首先总结中国传统民居的哲学思想和生态精神的基础, 然后以北京为例, 针对目前都市居住环境的现状, 期望从中国传统居住环境街、院的关系以及北方传统民居四合院等精华之处, 为这样一个有着悠久历史文化和传统空间肌理的城市探索和尝试性提出人居环境的发展之路。 关键词:中国传统民居; 城市肌理; 生态哲理; 哲学观念; 人居环境 住宅是一个城市的最小单位, 这样的一个个居住单位构成了城市的肌理。在一个有着悠久历史文化和传统空间肌理的城市中, 不仅在历史街区的保护中需严格保全现有的空间结构, 在大量的旧城改造中, 也应研究传统城市肌理的基本特征以及拓扑关系在现代城市功能背景之下的转化和再应用, 从而使城市肌理在发展中得到本质的延续。 1 中国传统民居分析 “中国民居的生态哲理是受传统的哲学思想的支配, 而中国传统哲学的一个很大的特点却又是哲学观念和生态观念的有机联系和统一,”两者既相互制约,又彼此紧密联系。因此, 对中国传统民居生态精神的探索, 追根寻源还必须从中国传统哲学的高度来分析和研究( 图1 ) 。中国北方传统民居——四合院,其形式以及所反映出来的生态精神等, 都是中国传统哲学思想的产物。中国古代很早就认识到人与自然是不可分割的整体, 中国的“天人合一”的哲学观念就是这种认识的概括和总结。“天人合一”是中国古代哲学的最重要的基本观念。“人法地, 地法天, 天法道, 道法自然”是指天地人均有其内在的法则, 但最终均要服从于运动不息的自然规律。“于是,中国传统民居在' 天人合一' 哲学思想的影响下从村落选址、总体布局、室内外环境设计、陈设乃至取材及营造技术均充满了生态精神。”其中,北方民居四合院是深具这种典型特征的实例。中国的“家庭”概念曾经一度是整个社会的缩影。北京大到故宫广场,小到民居四合院,大小不一但形成俨然一体的合院体系,再加上大街、胡同, 形成严谨的城市肌理。院落是居住的生活中心,中国民居将内院看作是人与天地, 人与自然协同共生的最佳场所。发展到后来,四合院不再是一个家族的领地,它变成了多家合住的形势, 因此四合院便成了具有一定现代概念的小型社区。下面,试就北京为例,做一些粗浅的分析及思考, 以期从中获得有益的启示。 2 中国当代都市居住现状分析 自上世纪八十年代中期以来, 北京市的住宅建设规模和总量一直位于全国大城市的前列。特别是随着北京申奥的成功和中国加入WTO以及市场需求等因素,北京正在成为世界建筑,尤其是住宅建设的中心。“来自世界各地的规划师、建筑师们如‘赶集’一般,生怕错过一点机会。”然而在这样一个疯狂猛建的过程中, 鱼龙混杂的现象层出不穷。首先,在很长一段时间里,新建筑的安置,特别是小区住宅的建设, 严重破坏了传统的城市环境肌理。其次,目前市场上将“欧陆风”作为住宅卖点大为宣传,已然成为时尚,打出巴比伦空中花园、威尼斯水上乐园、希腊柱式、罗马穹顶、文艺复兴等主题和住宅建筑作法, 似乎非欧陆式不足以显示小区的品牌高尚, 这显然是进入了误区。再次,人们普遍反映,住在单元集合住宅内的居民

中国民居鉴赏论文——乌镇建筑形式运用

目录 前言----------------------------------------------------1 一、乌镇古建筑概貌--------------------------------------1 1.1乌镇概况--------------------------------------------1 1.2乌镇街道和建筑--------------------------------------2 二、乌镇街道的空间艺术---------------------------------3 2.1巷街----------------------------------------------4 2.2以河成街,街桥相连,依河筑屋,水镇一体--------------5 2.3街道空间艺术----------------------------------------6 三、乌镇街道空间艺术对景观设计的启示--------------------6 3.1“因势利导”“、因地制宜”---------------------------6 3.2继承古镇街道空间艺术的设计手法---“回归街道”-------7 3.3和谐的建筑景观设计理念------------------------------8 四、从公共空间到半公共空间------------------------------9 4.1公共活动空间----------------------------------------9 4.2半公共空间----------------------------------------10 4.3披檐,临水敞廊--------------------------------------11 五、案列分析----尊重传统的和谐“乌镇剧院”--------------11

中西方传统建筑的民居文化比较

中西方传统建筑的民居文化比较 传统民居是建筑起源、理论本源。中西方传统民居都具有史前的特点。各种差异的影响都颇为深远,我国主要表现在人与自然的和谐,西方则主要表现在对自然的征服。通过对中西方传统建筑中民居的比较,感悟在民居所体现出的文化,理解民居发展的深刻意义。 标签:民居民俗文化等级思想地域庭院 0 引言 民居,血缘家族的居住环境,百姓的生死之所,由于中西血缘家族文化及其生活观念的差异,导致了中西民居文化的不同特性。 我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。国外的地理环境、历史文化同样也造就了具有西方特色的民居文化。 在我国,“民居”一词最早来自《周礼》,原文是“辩十有二土之名物,以相民宅,而知其利害,以阜人民,以蕃鳥兽,以毓草木,以任土事”,疏曰“既知十二土之所宜,以相视民居,使之得所。”民居是相对于皇居而言的,统指皇室以外庶民百姓的住宅,其中包括达官贵人的府第园宅。 民居是世界传统建筑的宝贵遗产,与人类的生活、生产息息相关,设计者、建造者、使用者集于一身,决定了它自然纯朴,设计灵活、经济实用,具有浓厚的民族特色和地方风格及强烈的民间审美特色等特点。它的诞生与发展,是与自然地理、气候、地形地貌、资源和社会政治、经济、文化、心理、习俗等复杂多变的综合因素密切相关的。 1 民俗对民居文化的影响 民俗即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。也是国家、民族历史上形成的一个民间传承的世界,并与民居有着紧密的联系。广义的讲,民居本身也可以算作民俗的一部分。 中国我国民俗的产生有着深厚的物质基础。远古时期的民俗主要是神话、宗教、巫术及图腾崇拜的等民间信仰。卜居相宅,就是在吸取了巫术以及阴阳、五行、八卦等理论后,逐渐形成的民间风水理论和营造方法。在民间的建造学全过程中,也体现了这种文化的影响。如破土动工要“择吉日”、“祭天神”;上梁日要请四邻同来祈愿,还要祭公鸡“以除鬼之气”。民居内还常设有“跳板”、“石敢当”、

中国传统民居论文之杭州民居

中国民居课程论文——杭州民居 前年九月,我利用空闲时间去杭州游玩了几天,杭州独具特色的民居建筑给我留下了深刻的印象。 在杭州,除了西湖的美景,具有江南特色的传统建筑也吸引着大批游客前去欣赏。我到达杭州后,在等待观看钱塘潮时,参观了距离钱塘江边不远杭州城市规划展览馆,通过观看传统民居保护的介绍,我领略到了杭州民居的魅力,于是在接下来的几天,我参观了清河坊、南宋御街和拱宸桥等民居建筑群,只是由于时间有限,没有来得及游览小河直街,希望下次造访杭州有机会去看一看。 清河坊小吃街是一个游人如织的步行街,街边由于商铺装修,民居的原样已经略有改变,但是仍然可以看出杭州民居建筑的特点。这里的民居具有洁白的墙壁和黑色瓦片的屋顶,凸出的屋檐方便排水,以适应杭州的梅雨天气,在洁白的墙壁上,青黑色的霉迹依稀可见,反应了这里湿润的气候,霉迹与同样是黑色的瓦片相映成趣,达到了一种意外的和谐。 图1清河坊小吃街(本人拍摄) 与清河坊小吃街相交的南宋御街风景区(中山路沿线)也别具特色。相比清河坊来说,南宋御街的游人相对要少一些,许多民居、名人故居也更好地保留了原来的特色,街上每隔一段距离会有仿古的牌坊,来还原民巷原本的面貌。

图2南宋御街牌坊(本人拍摄) 沿着南宋御街走到鼓楼附近,许多游人就准备打道回府了,然而在鼓楼以东,还可以参观胡雪岩故居,再沿着中山路往南走,还可以参观仍然有人居住的传统民居,十分具有生活感。 胡雪岩故居的墙体和屋檐的色彩搭配与民居相同,只是富家的宅邸有着更大院落,更高的围墙,从外面很难一窥究竟,相比普通街边可以随意探视的民居,显得更加威严、气派。 图3胡雪岩故居(本人拍摄) 鼓楼以南的街巷可以说是一个惊喜,我一度认为杭州市区的传统民居都像清河坊一样只具有游览功能,没想到还能够找到几个仍然有市民在居住的巷子。而

浅谈中国传统民居与旅游开发

浅谈中国传统民居与旅游开发 作者:朱冬冬·奇创规划师点击:1170 针对国内旅游现状,旅游群体消费需求已经逐渐从旅游观光转型为旅游度假的模式,而中国民居在这个模式中扮演着重要角色。民居的价值保留还是舍弃对于旅游开发都面临着巨大的问题,本文由人性化的引导下回归老屋的精神需求对旅游开发的尺度、管理模式等一系列问题进行阐述和探讨。 浅谈中国传统民居与旅游开发 引言 中国各地的居住建筑,又称民居,居住建筑是最基本的建筑类型,出现最早,分布最广,由于中国各地区的气候环境和人文背景不同,各地民居多种多样,材料和结构更是不同。民居在现代城市建筑中占有重要地位,它可以成为城市直接的景观资源,比如老北京的胡同和四合院、上海的石库门等等。在乡村,民居犹如开在山涧水畔的花朵,散发着泥土的芬芳。它强调民族文化和乡土特色。比如湖南的凤凰古城、江南水乡、北京的爨底下……民居可划分为七大类,即:庭院式民居、窑洞式民居、干阑式民居、毡房和帐房、藏族民居、维吾尔族民居及其他特殊类型民居。 传统民居的价值 “建筑是用石头写成的历史”,民居更是社会历史的活化石,民居是人民大众的住所,是最直接地反映着各历史时期人类的衣、食、住、行等生活状况及经济、体制、生产力、生产关系等社会状况。也是最充分地反映当地人民的生活习俗,它与人文、民俗等密切而不可分。因而也是民族文化与地域文化的典型体现。 传统民居的主流是规整式住宅,以中轴对称方式布局的北京四合院为典型代表。北京四合院分前后两院,居中的正房最为尊贵,是举行家庭礼仪、接见贵宾的地方,各个房间朝向院内,以游廊相连接。北京四合院虽是中国封建社会宗法观念和家庭制度在居住建筑上的体现,但是庭院方阔,尺度合宜,宁静亲切,花木井然,是非常理想的居住、生活空间。 南方炎热多雨而潮湿,多山地丘陵,民居布局重视防晒通风,也注意防火,布局紧凑,密集而多楼房,所以出现了天井民居,以徽洲民居为例,其基本单元是以横长方形天井为核心,四面或者左右后三面围以楼房,阳光摄入较少,狭高的天井也起着拔风的作用,有利于通风,正房即堂屋朝向天井,完全开敞,可见天日,阳光射入较少;狭高的天井也起着拔风的作用,有利通风;正房即堂屋朝向天井,完全开敞,可见天日;各屋都向天井排水,风水学说称之为"四水归堂",有财不外流的寓意。外围常耸起马头山墙,利于防止火势蔓延。 徽州民居独领风骚,走进安徽境内,令人印象最为深刻的是那些白墙黑瓦和建筑构件中各种精美的雕刻,从细微之处的一砖一瓦、一门一窗,一柱一梁,到浑然一体的一房一院,无不透出当地人民的聪慧、勤劳和精明的人生哲学。 传统民居旅游开发的意义 传统民居是人类在自身发展过程中所创造并遗留下来的,集所在区域人们的生活、文化、习俗、艺术于一体,记录和表达了长期的发展过程,体现了不同地区的历史真实性。民居总是与当地的环境、气候、人文紧密联系的,从西北的窑洞到安徽的徽派民居,从老北京的四合院到凤凰的吊

中国十大传统民居及其特色

中国十大传统民居及其特色 建筑学082 108054047 葛珏骏中国传统的十大民居按地域可分为东北民居、华北民居、江南民居、岭南民居、客家民居、西北民居、西南民居、蒙古民居、新疆民居和西藏民居等十类。民居的特色形成主要是根据其所在地区的气候特征和居民的生活方式,从而形成了在功能、结构、形式上都较为合理的营造方式。 一.东北民居: 东北地区处于寒冷或严寒地区,一年之中夏季短冬季长,居住建筑对保温的高要求是重点。建筑的主要特点是层高较低,屋盖坡度较大(为了积雪保暖)墙体较厚,且多采用土坯、原木、茅草等取于当地,且孔隙率较大,导热系数较小的材料作为围护结构。较为典型的有井干式建筑、朝鲜族民居等。 二.华北民居: 华北民居为中国传统民居中最具代表性的一种,经常被作为中国传统建筑的标志。常以四合院形式布置,根据地方气候和文化差异而略有不同,比较典型的有北京四合院、晋中四合院等。北京四合院中间庭院较大,为正方形,多采用硬山和卷棚顶,色彩较为鲜艳;山西四合院中间庭院较小,常采用单坡顶向院内采集雨水,颜色偏灰。 三.江南民居: 江南民居是除四合院外又一具有代表性的中国传统民居。建筑布置紧凑,也常以院落形式布置,但院落往往很小,称之为天井;由于建筑成片相连不利于防火,因而有马头墙出现作为隔断之用。江南多雨水,致使形成檐廊,基本上是粉墙黛瓦,卧房常设在二楼以避免室内泛潮。具有代表性的主要有徽州民居和浙江民居。 四.岭南民居: 岭南民居主要指珠三角地区的传统民居,特点是通风良好,且受西方文化影响明显,建筑外观上有明显的西方建筑元素。墙体颜色常常为朱红色,基于风水上的说法。 五.客家民居: 客家民居是福建地区十分具有代表性的一类传统居住建筑,常被称作“土楼”。一般由土坯做外墙,墙体厚实,整体呈圆形,体量巨大,内部房间众多。中间常有祠堂。 六.西北民居: 西北民居主要指宁夏、山西一带的传统民居,以窑洞最为典型。窑洞是一种穴居的形式,热惰性非常好,冬暖夏凉,日照问题可以得到解决,室内通风往往不畅。门面根据受力特点和地方文化形成鲜明的特色,基本呈拱形,门口往往是具有名族特色的窗格。 七.西南民居: 西南民居主要指西南地区少数民族的典型住宅,特征主要体现在材料和造型两方面。由于地区环境十分潮湿闷热,房屋修缮和重建的次数较多,且注重通风和散热,故采用轻质材料作为建材,底层架空,且为及时排挤雨水而将屋顶坡度加大。典型的有杆栏式建筑。八.蒙古民居: 蒙古民居指草原上为了适应游牧民族放牧需要而形成的毡房,俗称“蒙古包”。主要特点是可以自由拆卸便于携带,且由兽皮、毛毡等材料制作,有利于保温。 九.新疆民居: 新疆地区的传统民居称为“阿以旺”,常以土坯作原料,房屋连成一片,庭院在四周,平屋顶,用以晾晒衣物和风干葡萄。建筑有伊斯兰风格,常出现拱券式的门斗和窗户。十.西藏民居: 西藏传统民居主要有碉楼和帐房两类。碉楼为石木结构,下部敦实,常用作饲养牲口的用房,上部供人居住,利于保暖。帐房分两种,冬帐由牦牛毛编织,夏帐由布料编织。

中国民居建筑 (完美版)

课程论文 (2013—2014 学年第一学期)论文题目:中国民居建筑 课程名称:中国建筑史 任课教师:孙保燕 授课时间:2013年9月至2013年11月 学号:1201530124 姓名:丘尚超 专业名称:土木工程 所在学院:建筑与交通工程学院

摘要:通过学习中国建筑史之后,我对中国传统的建筑历史有了一定的了解。中国传统建筑文化历史悠久,风格各异,精彩纷呈,为世界所知。有代表性的建筑有:江南水乡、历代皇家宫廷建筑、王府建筑,还有徽派民居、北京四合院、云贵滇西吊脚楼、西北的窑洞等一些具有民族特色的建筑,文化之内涵博大精深,受到各国建筑大师的称赞及效仿。 正文:我是学习建筑类专业的,所以对建筑有独特的情感,就我所了解来看中式建筑,在建造上,工艺要求较高,难度较大,做好不容易,做不好就成了四不像。其中我以中国的民居建筑为代表,谈谈中国建筑给我们的赏心悦目。 一.民居建筑的历史根源 人类从母系社会而父系社会,从过去到现在,在漫长的社会发展中无不是以“家”为基本单位,依靠“家”作为社会细胞,聚合布置成为这种那种形式的人居环境——从早先的聚落到后来的乡村和城市,无不如此。 二.传统民居的文化背景 中国传统文化往往都含有着眼全局、追求和谐的特点。重视整体,讲求从整体出发的这种思维习惯,甚至地阔天高,可以联想到人与天地自然的沟通,进入那种亦虚亦实的神秘化的整体境界。非常明显,古代中国追求虚实结合的整体思维方式,无疑成了锻铸中国传统文化个性特色的哲理基础。同时深刻影响传统民居建筑个性特色的文化背景。最主要的就是:天人合一思想、宗法礼制观念、风水学说等非常重要的基本理念。 三.中华民居建筑的丰富多彩 1.北方院落居民 北方院落民居以北京四合院最为典型。四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”认为是吉利的,实际上也有利于保持私密性和增加空间的变化。其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北

中国传统民居分类概述

中国传统民居分类概述 武星宽梁文桂 【摘要】:由于自古受宗法礼制、风土民俗及气候、地域条件等因素的影响,我国民居种类繁多,形式多样,想要涵盖所有的民居式样并非易事,因而也就出现了多角度的民居分类方法。 【关键词】:造型构造方式地域行为习俗 建筑起源于人的居住需要,因而,民居几乎是和人类的文明同时发展起来的,它是历史最悠久,范围最广泛,形式最多样最基本的建筑样式,是宫殿,祠庙,寺观等建筑类型的基础和源泉。民居作为宁和,朴素的安居之所,既满足了人的居住功能的要求,又具有一定的精神意义,它所形成的文化功能与氛围总是与“家”联系在一起,让人的生活和精神得到休憩与寄托。 我国的建筑起源于一个“防”字,由“防”的理念衍生出向心性的平面构成,是一种理想的美的构成。1[①]之所以会有这一理念,是与古代中国不断遭受外敌入侵的历史有关。同时,北方中原地区的民宅为了防止寒风与风沙的侵袭也不得不筑起高墙将住宅尽可能地围合起来。从古代新石器时代的住宅群遗址中就可以看到这种向心式的住宅构成。到了夏商,中国已经有了将房屋设置在东南西北四个方向,中央设置内(庭)院的平面形式,被称为“四乡之制”。西周时期,出现了中国已知最早最完整的四合院。进入汉代以后,四合院住宅已经相当成熟,直至近代,中国民居仍然保留着厚厚的外墙,房屋围抱着中央院子或天井的形式。竖起坚固的墙壁,将住宅、村落、城市包围起来,可以说是中国建筑最基本的行为。 下面从多个角度对我国传统民居进行大致的介绍。 一. 从造型的角度,分为规整型和非规整型民居。大量的民居造型都很规整,首先表现在平面布局的中轴对称,其中典型的当属北方四合院,它是独立的长方体生活空间。进入四合院之前首先得穿过胡同,胡同是夹于四合院侧面高墙之间的宁静的小巷。叩开两侧点状设置的大门,首先映入眼帘的是被称为照壁的砖墙,上面通常点缀着一些精致的砖雕。照壁的后面是前院,前院和内院通过垂花门相连,穿过垂花门是位于住宅中心位置的内院,院子四周由四栋房屋相互围合,“四合院”因此而得名。院子正面朝南的主屋称为正堂,东西两侧为厢房,对面是倒座的副房。在主房之后还设有后房。整座四合院以东西厢房、南部倒座和后房的外墙体为外墙,外墙不设一扇窗,空间造型十分封闭,只在四合院外墙的东南一隅开一扇门,以供出入。该四合院具有中轴意识其中纵轴向穿越整座四合院的南北重点,除了设于东南一隅的院门,整座四合院在平面立面上是对称的。 这种四合院形制的空间封闭性,在生理意义上,处于出于中国北方天气较为寒冷之故;在心理意义上,契合一个家族的向心、内敛气质。而基本上的中轴对称可以看作传统儒家思想讲究规矩、规范的特点在建筑上的体现。这类民居形制,可以说是中国民居的常式,即以院落为空间组合的、几重进深的、中轴对称的空间布局。 其次,这种规整型民居多见于北方。从文化性格看,北方人相对要比南方人更注重于文化规范。北方天寒,物多收敛,人的心态比较严谨,儒家的实践理性所崇尚的是现实实践、冷静和脚踏实地的生活态度、伦理规范,所以注重人生秩序与有条不紊的居住空间的出现,是不足为奇的,并且北方古代地广人稀,所以北方四合院等民居的庭院一般比较宽阔,这样也可以接纳更多宝贵的阳光。 非规整型民居以南方为多见。尤其在丘陵地带,地形地理复杂多变,建筑不得不因地制宜。有的民居平面呈“一”字形,有的为曲尺形;有的有院落,呈马鞍形,有的没有院落,这种没有院落的民居,以临街就建的南方民居建筑为多见;有的孤村独特建于山坡之上,室内平面错折多变;有的由多座毗邻的民宅组成一个连续多变的空间序列,平面和立面都可能参差不齐。总之,在文化心理上,南方由于气候趋暖,人的心态活动多变,加以地基条件的限制,尤其是文化传统的不同,其民居的非规范性可能明显一些。 二按建筑构造方式分类,可以分为以下三类:由砖土建造的砖墙结构的北方中原地区的住宅;以木结构为主的云南、西南地区的住宅;江南地区内部主体木结构外包砌墙体的砖木混合结构住宅。在此基础上,又可粗分为两大类:一类是北方的典型住宅,住宅室内不铺地板,四周是坚固的土墙或砖墙,再加上小小的屋顶,是一种墙壁型的住宅,四合院就属于这种类型,同时也是内庭型住宅;另一类是中国西南地区的典型住宅。在柱子上架上楼板与屋顶,周围几乎没有墙壁的简单围合的屋顶型住宅。为了防御沙尘暴及北

中国传统民居对当代人居环境的启示

中国传统民居对当代人居环境的启示 全球性的环境与资源危机,使得建筑学人开始反思现代建筑活动中不良的行为模式,并着手对其进行调整,寻求基于现代科学技术背景下的人居环境可持续发展模式,由此引发了生态与绿色建筑的研究。而传统民居建筑,由于其对自然环境和气候条件所做出的独特解答,再次成为建筑界关注的热点。在生存能力逐渐下降的传统民居与找不到出路的现代建筑之间架构一座桥梁,正是可持续发展的建筑所努力追求的。同时,在倡导生态与文化的今天,传统民居以其极强的生态精神以及地域性、文化性、历史性和民族性,成为开展各种研究的良好素材。我国现代化进程的加快,使许多建筑丧失特色与个性。现代化与历史文化,正经历着前所未有的碰撞,他们既对立又统一。建筑文化不是封闭的,而是继承﹑创造﹑延续的产物,保护传统是为了返本开新,对传统的改造要在创新中借鉴。事实上,建筑只有在使用中,不断纳入当代人的生活交往,才能不断发生新的对建筑的理解行为,也才能使古老的建筑的潜在特质对当代人开放,重现当代建筑意义。 一.中国传统民居分析 有学者认为“中国民居的生态哲理是受传统的哲学思想支配,而中国传统哲学的一个很大的特点却又是哲学观念和生态观念的有机联系和统一。”这两者是相互制约,却又彼此紧密联系的。因此,对中国传统民居生态精神的探索,追根溯源还必须从中国传统哲学的高度来分析和研究。 中国古代很早就认识到人与自然是不可分割的整体,中国的“天人合一”的哲学观念就是这种认识的概括和总结。“天人合一”是中国古代哲学的最重要的基本观念。这里“天”是无所不在的自然,是客体;“人”是与天地共生的人,是主体。天人合一是主体融入客体,形成二者的根本统一。“人法地、地法天,天法道,道法自然”是指天地人均有其内在的法则,但最终均要服从于运动不息的自然规律。中国古代哲学强调人与自然的关系式人与自然的有机联系。天人同构,大自然的变化与人体的变化活动有直接相互感应的共通规律,天、地、人之间是一个有机循环和新陈代谢的整体系统。“于是,中国传统民居在‘天人合一’哲学思想的影响下从村落选址、总体布局、室内外环境设计、陈设乃至屈才以及营造技术均充满了生态精神。” 二.中国传统民居在当代设计中的运用与发展 梁思成先生早年提出传统建筑创作要“中而不古,新而不洋”,既就是为了追求和反映时代特征,又不洋化,也不抄袭和照搬传统建筑的新建筑风格,而是从西方高技术中吸取有利于我国传统建筑发展的经验技术,为我国传统特色服务。因此,我们要深入挖掘传统建筑文化及民俗文化的精髓所在,分析其文脉沿袭足迹,从整体到局部理解其中包含的重要理念,从来自传统文化及建筑的和谐精神中,将其神韵融入建筑设计创作过程的每一个整体构思与细部处理,其目的是,以传统文化的精神符号——传统建筑文化与地域文化中独特的认知与理解模式,以传统文化的物质符号——这里面包含传统建筑所特有的造型及构造手法等,来表达具有创新意识的、又是具有鲜明的文化传承关系的崭新观念。 我国传统民居形式众多,我们应从中找出地域特色的范式来,范式与形式不同,形式多而繁杂,范式具有典型意义。通过去粗取精,提炼范式中有形的和无形的某些要素,在住宅设计的创新中得以再现,从而研制出丰富多彩、各具特色的居住类建筑设计模式。我们可通过对传统民居的创造性继承,发掘传统民居中的生态优化理念、文化因子及有利于其形成的建筑语言,如序列、空间、形式、尺度、交通,组合等,并将其与现代生活中最激动人心的部分结合起来,这样继承传统就不仅仅是表面上符号的挪用和拼贴,或所谓的神似形似,而

中国传统民居论文

关于永定土楼建筑功能的分析与评价 任贵超 摘要:永定土楼,位于中国东南沿海的福建省龙岩市,是世界上独一无二的神器山区民居建筑,是东方文明的一颗明珠,创造性的土生建筑艺术杰作。它以历史悠久、种类繁多、规模宏大、结构奇巧、功能齐全、内涵丰富著称,具有极高的历史、艺术和科学价值。本文以永定土楼中的振成楼为例,对永定土楼的建筑功能进行调查、分析与探讨,系统地对永定土楼的建筑功能进行评价与建议。 关键词:永定土楼;振成楼;建筑功能;分析;评价; ANALYSIS AND EV ALUATION ON THE FUNCTION OF EARTH BUILDING Abstract: Storied Building of Yongding, located in the southeast of Chinese coastal province of Fujian Longyan City, is the world's the one and only God is mountain residential construction, is a bright pearl of the Oriental civilization, creative native architectural masterpiece. It is famous for its long history, variety, scale, ingenious structure, complete function, connotation is rich, has the extremely high historical, artistic and scientific value. In this paper, with the Storied Building of Yongding in the vibration into the floor as an example, architectural features of the Storied Building of Yongding investigation, analysis and Discussion on the building of the Storied Building of Yongding, the system function was evaluated and suggestions. Key words:;Storied Building of Yongding; vibration into the floor; architectural features; analysis; evaluation; 散落在闽西南崇山峻岭中的福建土楼,曾经因地处僻远而少为人知,也曾在上世纪 80 年代被美国情报机构误认为是中国“核基地”,从而笼罩上几分神秘色彩。而如今,福建土楼被正式列入《世界遗产名录》。“申遗”的成功使这一传统耕读文化的“活化石”从此举世瞩目。土楼民居主要集中存在于赣南、闽西与闽南、粤北与粤东的地域, 而这一方天地, 又恰是客家人的核心聚集地。所以土楼在人们的表述中, 常常与客家联系在一起。就目前的存在于闽南土楼、闽西客家土楼来说, 从外部形态到内部结构, 还存在着一定的差别, 其存在最大的差别是客家土楼是内通廊式, 闽南土楼是单元式。客家圆楼主要分布在闽西永定县的东部及邻近的山区, 以永定县的古竹、湖坑、大溪、下洋等地最为集中,约有300 座;南靖县的书洋乡、梅林乡西部村落里约有80 座。小型圆楼一般直径在20 米左右, 大型圆楼直径在40 米以上。从建筑学上分析, 圆楼采光、通风相对平均;且节省建筑材料, 风阻也较小;因为受力均匀, 抗震能力也最强。圆楼一般都由二、三圈组成, 由内到外, 环环相套, 外圈高十余米, 三四层, 有一二百个房间, 一层是厨房和餐厅, 二层是仓库, 三、四层是卧室;二圈两层有三五十个房间, 一般是客房, 中一间是祖堂, 是居住在楼内的几百人婚、丧、喜、庆的公共场所。楼内还有水井、浴室、磨房等设施。墙的基础宽达三米, 底层墙厚1 .5米, 向上依次缩小, 顶层墙厚也不小于0 .9 米。然后沿圆形外墙用木板分隔成众多的房间, 其内侧为走廊。主要代表民居就是永定县湖坑镇洪坑村建于1912 年的振成楼等。 人类的任何聚居场所都需要处理好人、自然、社会三者之间的关系。从人与自然的关系来看, 要求居所能防水、防火、防震, 以充分利用自然条件为人服务;从人与社会来说, 要求居所有防盗、防御等功能;从人与人的关系来说, 要求居所的空间布局和格调要有保持人群内部秩序的功能。 1 宜于居住功能

中国民居欣赏论文

传统民居中的宗法制观念 ——以四合院为例摘要:建筑是智慧和文明的结晶,是历史沧桑的见证,更是文化和思想的外现。民居作为人们日常起居的建筑,更是以其独特的形式语言,向我们诉说着其中的文化内涵,传统民居中的建筑形式方为布局都有着中国传统文化的烙印,表述出了丰富而深刻的中国传统思想观念。 关键词:四合院,宗法制,形式布局 在漫长的几千年的中国传统社会中,有一种制度,始终不变的支撑连结这复杂的传统社会中的每一个零件,它的影响力体现在封建王朝的每个方面——政治、经济、文化等等,它的触角延伸到任何一个细小的角落。这种制度就是传统社会的根基,宗法制度。 宗法制度是中国传统社会的一套始终维护和持续不断的,以血缘关系为纽带、以统治和服从的等级关系为特征的社会政治和文化制度。它是由氏族社会父系家长制演变而来的,是王族贵族按血缘关系分配国家权力,来保证他们世袭统治的一种制度。 随着原始公社制度的逐渐解体,私有制的出现使得包括若干个个体家庭的父系家族内部的得到了很大的发展。宗法制度是氏族社会的血缘关系在新的历史条件下演化而成的.产生于商代后期。西周建立以后,由于周人有着悠久的农业生活传统,而且宗族关系在人们生活中占突出地位,统治者为维护其统治地位,便在商代宗族制度的基础

上.建立了一整套体系完备、等级严格的宗法制度。这时的宗法制度已经确立了嫡、庶之分和大宗、小宗制度。嫡长子为全宗族的大宗,旁系庶子为小宗,大宗享有对宗族成员的统治权,享有政治上的特权,这种以嫡长子继承制来确立并巩固父系家长在本族中的地位便是宗法制度的核心。 以血缘家族为核心的宗法制度随着私有制的出现和发展,成为了贯穿中国古代社会几千年的思想统治和社会结构核心。无论从“君君、臣臣、父父、子子”还是到“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”,都依赖和屈从于等级关系。宗法制度使得传统社会成为了一个亲疏严明,系统显然的血缘实体,强烈的“家国一体”的等级尊卑观念渗透到古代社会生活的各个领域,也深深制约着中国传统建筑的诸多方面,包括传统的民居。 建筑是社会意识的反映。通地理环境因素和经济因素相比,社会意识是决定建筑形式的主要因素。早在距今5000多年的仰韶文化居住遗址就能体现出这种社会意识,遗址由一座居中的大型方形房子和围绕着大房子的数十座小房子组成。我们可以看出大型房子是氏族公共的场所,类似之后的宗庙一类,而每个小房子就是一个小家庭单位。而当进入文明社会,宗法制度体现在居住形式上,就出现了以聚族而居的群落,进而形成庭院形式的传统民居。 传统民居建筑无论是北方的四合院还是南方的民居,其建筑规格,房间布局都不是随心所欲的。每一处的设置都体现了“父尊子悲、长幼有序、男女有别”的家族宗法伦理。