六年级-数学思考导学案

《第六单元总复习数学思考》导学案设计

人教版六年级下册《第六单元总复习数学思考》导学案设计

设计学校:和平寨小学

设计时间:2016.4.26

备课组长:赵栋

参与备课教师:刀美玲、白春兰、杨艳、杨标、余盼梅

第六单元数学思考

教材分析:

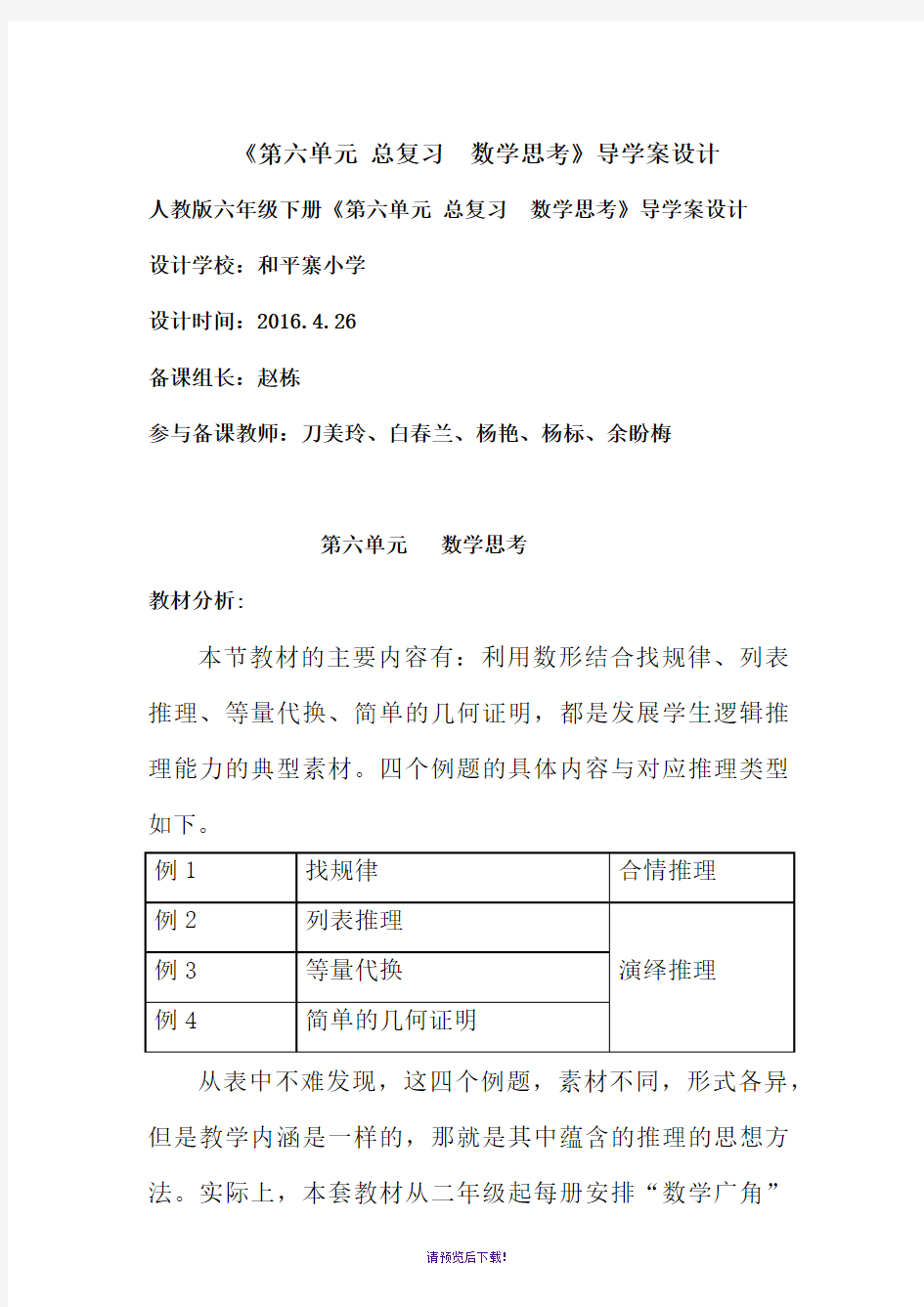

本节教材的主要内容有:利用数形结合找规律、列表推理、等量代换、简单的几何证明,都是发展学生逻辑推理能力的典型素材。四个例题的具体内容与对应推理类型如下。

从表中不难发现,这四个例题,素材不同,形式各异,但是教学内涵是一样的,那就是其中蕴含的推理的思想方法。实际上,本套教材从二年级起每册安排“数学广角”

单元,作为数学最基本的思想──推理,教材一直是有步骤、有层次地进行呈现:例如,三年级下册的排列组合、四年级下册的鸡兔同笼,可让学生体会观察、归纳、枚举等合情推理的方法;二年级下册的逻辑推理、六年级下册的鸽巢问题等内容则让学生学习简单的演绎推理的方法。正是在此基础上,教材在六下的整理和复习阶段,再次设置相关内容。希望通过这些内容的教学,让学生在推理方面得到更多的训练,进一步发展逻辑推理能力和解决问题的相关能力。

教学目标:

1、通过引导学生观察、探究、记录、归纳,得到解决“几个点能连成多少条线段”这类问题的方法。

2、渗透“化难为易”的数学思想方法,能运用一定规律解决较复杂的数学问题,进一步积累解决问题的策略。

3、培养学生归纳推理,探索规律的能力。

4、让学生在体验中感受数学知识的奇妙,感受数学思维的乐趣,在探究中获得成功的愉悦感,激发孩子们进一步学习与探究的欲望。

教学重点、难点:

引导学生发现规律,找到解决问题的方法。

教学内容:

第1课时找规律 P100

第2课时排除法 P101

第3课时等量代换 P102

本节学情分析:

引导学生经历应用数学的过程,数学来源于生活,高于生活,用于生活。注重引导学生进行有效地建构数学知识的活动,平面内点与线段的关系是一个极具探究价值的问题,让学生通过探究得到这些规律性的知识,这样将使得学生亲自参与到知识的“建构”中去,使学生真正成为建构者,而不是简单的模仿者。

第一课时《找规律》导学案

学习内容:

人教版六年级下册数学P100找规律。

课型:新授

学习时间:

学情分析:“找规律”是让学生探索给定图形或数字中简单的排列规律。因此学生已有了一些经验,通过这一例题找点与线段之间的规律进一步巩固、发展学生找规律的能力。学习目标:

1.使学生通过画图,由简到繁,发现规律,总结规律,进

一步巩固、发展学生找规律的能力,体会找规律对解决问题的重要性。

2.体会一些数学思想、方法在解决问题中的作用,掌握一

些数学思想和数学方法,会用一些数学思想方法解决生活中的问题。

3.进一步体验充满着探索与创造的数学活动,激发学生学

习数学、探索规律的兴趣。

学习重点难点:学生通过画图,由简到繁,发现规律,总结规律

学习方法:自主探究、合作交流、动手实践、师生互助、生生互助、学生展示。

教具学具:

使用说明与学法指导:

1、先精读一遍教材P100《找规律》,用红笔进行勾画;再根据导学案二次研读教材,并回答问题。

2、找出自己的疑惑和需要讨论的问题,随时记录在课本或导学案上,准备课上讨论和质疑。

知识链接(熟记):

完成数学游戏:请你拿出纸和笔在纸上任意点上8个点,并将它们每两点连成一条线,再数一数,看看连成了多少条线段。

1.数学思考(找规律)

达标检测

1、找规律(组长检查核对,提出质疑。)

(1)3,9,11,17,20,_____,_____,36, 41……

(2)1, 3, 2, 6, 4, ____, ____ ,24, ____ ……

2、

3、回顾本节课的学习,说一说你有哪些收获?

学习心得__________( a.我很棒,成功了; b.我的收获很大,但仍需努力。)

自我展示台:(写出你的发现或见解)

第二课时《逻辑推理》导学案

学习内容:

人教版六年级下册数学P101逻辑推理。

课型:新授

学习时间:2016.5

教材分析:例2通过列表的方法,逐步缩小与A同班的人的范围,最终确认唯一符合要求的人。这种不断排除矛盾、推出必然结果的思维方式,是一种演绎推理。

例2对于学生来说是一个比较复杂的逻辑推理问题,教材引导学生“用列表的方式试一试”,意图借助列表逐步缩小范围,找到答案。此题让学生体会逻辑推理的常用策略“排除法”。在表格中,“1”和“0”分别代表“到会”与“缺席”。通过列表的方法,可以直观、清晰地呈现已有信息,有利于学生整体把握信息之间的联系,推理得出结论。随后引导学生“想”介绍了依据表格完整推理出A、D 必然同班的过程,其实质就是两人不可能同时参会,也不会同时不到会。依据这种思路,学生可以自己推理出B、C 分别与谁同班,进一步感受列表分析的优势。教材中的“做一做”是新增加的内容,既可以列表解决问题,也可

以直接推理。例如,因为丁叔叔不是工人,那么他只能是教师或军人。如果他是教师,那么他和王阿姨就职业相同,这与“只有刘阿姨和李叔叔职业相同”产生矛盾,由此可以得出丁叔叔是军人的结论。

学情分析:该部分内容比较抽象,学习兴趣比较低,关键是通过学习,归纳、总结逻辑推理的正确方法

学习目标:

知识与技能:学会用列表的方法解决有关问题。

过程与方法:提高分析能力和解决问题的能力。

情感、态度与价值观:形成一些解决问题的策略,发展实践能力。

学习重点:学会用列表的方法解决有关问题

学习难点:提高分析能力和解决问题的能力

学习方法:自主探究、合作交流、动手实践、师生互助、生生互助、学生展示。

教具学具:

使用说明与学法指导:

1、先精读一遍教材P101《逻辑推理》,用红笔进行勾画;再根据导学案二次研读教材,并回答问题。

2、找出自己的疑惑和需要讨论的问题,随时记录在课本或导学案上,准备课上讨论和质疑。

【学法指导】

先自学书中的例题,后再用列表的方法解决问题。

知识链接(熟记):

推理的意义:能够借助有力的信息或依据来推定某件事情,才可以称为推理

2.数学思考(逻辑推理)

【最新】初中数学导学案答案-范文word版 (11页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 初中数学导学案答案 篇一:[精品]初一七年级数学(上册)导学案[含答案][131页] 初中数学七年级(上册)导学案 第一章有理数 课题:1.1 正数和负数(1) 【学习目标】:1、掌握正数和负数概念; 2、会区分两种不同意义的量,会用符号表示正数和负数; 3、体验数学发展是生活实际的需要,激发学生学习数学的兴趣。 【重点难点】:正数和负数概念 【导学指导】: 一、知识链接: 1、小学里学过哪些数请写出来:、、。 2、阅读课本P1和P2三幅图(重点是三个例子,边阅读边思考)回答下面提出的问题: 3、在生活中,仅有整数和分数够用了吗?有没有比0小的数?如果有,那叫做什么数? 二、自主学习 1、正数与负数的产生(1)、生活中具有相反意义的量 如:运进5吨与运出3吨;上升7米与下降8米;向东50米与向西47米等都是生活中遇到的具有相反意义的量。 请你也举一个具有相反意义量的例子:。(2)负数的产生同样是生活和生产的需要 2、正数和负数的表示方法

(1)一般地,我们把上升、运进、零上、收入、前进、高出等规定为正的,而 与它相反的量,如:下降、运出、零下、支出、后退、低于等规定为负的。正 的量就用小学里学过的数表示,有时也在它前面放上一个“+”(读作正)号,如前面的5、7、50;负 的量用小学学过的数前面放上“—”(读作负)号来表示,如上面的—3、—8、—47。 (2)活动两个同学为一组,一同学任意说意义相反的两个量,另一个同学用正 负数表示. (3)阅读P3练习前的内容 3、正数、负数的概念 1)大于0的数叫做,小于0的数叫做。 2)正数是大于0的数,负数是的数,0既不是正数也不是负数。 【课堂练习】: 1. P3第一题到第四题(直接做在课本上)。 2.小明的姐姐在银行工作,她把存入3万元记作+3万元,那么支取2万元应 记作_______,-4万元表示________________。 3.已知下列各数:? 13 ,?2,3.14,+3065,0,-239; 54 则正数有_____________________;负数有____________________。 4.下列结论中正确的是…………………………………………() A.0既是正数,又 是负数C.0是最大的负数 B.O是最小的正数 D.0既不是正数,也不是负数 5.给出下列各数:-3,0,+5,?3 11 ,+3.1,?,201X,+201X; 22 C.4个 D.5个 其中是负数的有……………………………………………………() A.2个【要点归纳】:

人教版2019-2020年六年级数学下册导学案:第6单元整理和复习4、数学思考第1课时数学思考(一)

第6单元 整理和复习 四、数学思考 第1课时 数学思考(一) 【学习目标】 1.通过观察、探索,学会数线段的方法。 2.能够运用“化难为易”的数学思想方法与一定规律解决较复杂的数学问题。 【学习过程】 一、知识铺垫 1. 在下面的三个点之间你能连几条线段? · · · 二、自主探究 1.探寻规律. 同学们可能觉得连接8个点太麻烦,那在这种连线游戏中有没有规律可循呢?我们就可以用我们数学中化难为易的数学思想来帮助我们解决。 (1)请在你的练习本上从两个点开始连起,依次增加点数,看看你会有什么发现?并把连线的结果填入下表。 我的发现: 。 (2)填一填。 2个点共连 1(条) 3个点共连 1+2=3(条) 4个点共连 1+2+3=6(条) (从1开始三个连续自然数相加) 5个点共连 (从1开始_______个连续自然数相加) 6个点共连 (从1开始_______个连续自然数相加) 8个点共连 (从1开始_______个连续自然数相加) (3)总结规律。 如果把点的个数看作是n ,即n 个点,那么可连线段的总条数就等于从1开始前( )个连续自然数的和。也就是连续相加的自然数的个数比点数少( )。 想一想如果有8个点我们可以连成几条线段?

我的收获: 。 我的困惑: 。 2.练一练。 根据规律,你知道12个点、20个点能连成多少条线段吗?写出算式。 三、课堂达标 1.找规律。 (1)3,11,20,30 ,53, ,… (2)1,3,2,6,4, , ,12, ,… 2.找规律,填一填。 (1)请观察下列算式:211211-=?,31 21 321-=?,41 31 431 -=?, 5141541 -=?,…=?1091 ( )。 (2)观察下面的几个算式: 1+2+1=4 1+2+3+2+1=9 1+2+3+4+3+2+1=16 1+2+3+4+5+4+3+2+1=25 根据上面几道题的规律,计算下面的题。 ①1+2+3+…+9+…+3+2+1= 。 ②1+2+3+…+100+…+3+2+1= 。 ③1+2+3+…+n+…+3+2+1= 。 四、拓展练习 河堤的一边栽了45棵树。这些树按1棵柳树、3棵桃树的规律栽种。河堤的两边共栽了( )棵柳树,( )棵桃树。 你要注意什么?

最新八年级数学上册导学案全册有答案

八年级数学上册导学案全册有答案

第一章轴对称与轴对称图形 1.1我们身边的轴对称图形 教学目标: 1、观察、感受生活中的轴对称图形,认识轴对称图形。 2、能判断一个图形是否是轴对称图形。 3、理解两个图形关于某条直线成轴对称的意义。 4、正确区分轴对称图形与两个图形关于某条直线成轴对称。 5、理解并能应用轴对称的有关性质。 教学重点: 1、能判断一个图形是否是轴对称图形。 2、轴对称的有关性质。 难点: 1、判断一个图形是否是轴对称图形。 2、正确区分轴对称图形与两个图形关于某条直线成轴对称。 教学过程: 一、情境导入 教师展示图片:五角星、脸谱、正方形、禁行标志、山水倒映等。学生欣赏,思考:这些图形有什么特点? 二、探究新知 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 190 -

1、生活中有许多奇妙的对称,如从镜子里看到自己的像;把手掌盖 在镜子上,镜子里的手与自己的手完全重合在一起;这些都是对称,你还能举出例子吗? 学生分组思考、讨论、交流,选代表发言。 教师巡回指导、点评。 2、动手做一做:用直尺和圆规在纸上作出一个梯形,并把纸上的梯 形剪下来,沿上底和下底的中点的连线对折,直线两旁的部分能完全重合吗? 学生活动:观察、小结特点。 3、教师给出轴对称图形的定义。 问题: ⑴“完全重合”是什么意思? ⑵这条直线可能不经过这个图形本身吗? ⑶圆的直径是圆的对称轴吗? 学生分组思考、讨论、交流,选代表发言,教师点评。 ⑴指形状相同,大小相等。 ⑵不能,因为这条直线必须把这个图形分成能充分重合的两部分,则必然经过这个图形的本身。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 190 -

人教版小学六年级数学下册导学案全册

第1课时认识负数

第2课时用数轴表示正负数 编写人贾经蓉

(2)在数轴上分别找到1.5和-1.5对应的点。 如果从起点分别到1.5和-1.5处,应如何运动? 探究二:利用数轴比较数的大小。 1、在数轴上表示出来,并比较它们的大小。 -4 、1 、-2 、2.5、 -0.5 、1.5 【合作互助学】 1、小组讨论: (1)数轴上数的大小排列有什么规律?进行比较:-4与-2的大小。 (2)比较负数大小时应注意什么? 2、全班交流比较数的大小的方法。 结论:负数都比0 ,正数都比0 ,负数都比正数 。 【评价提升学】 1、我会填空。 (1)在一条数轴上从左到右的顺序就是从 到 的顺序。 (2)所有的负数都在0的 边,也就是负数都比0 ,而正数比0 。负数都比正数 。 (3)比大小。 -8( )0.8 -6( )6 0( )-3 -81( )-9 1 2、我会判断。(对划“”√,错划“×”) (1)在0和-1之间没有负数。 ( ) (2)-9>-10。 ( ) (3)-6.5在-5和-6之间。 ( ) 3、我会连线。(将字母与对应的数字连线) 5、应用拓展 (1)动手实践题:记录小组同学的身高和体重,以平均身高体重为标准记为0m 或(0kg )。超过的记为正数,不足的记为负数,然后按从大到小的顺序排列。 (2)某商店1 月份营业额为100 万元,2 月份营业额为130 万元,比1 月份增长( )%。3月份营业额为90万元,比1月份减少( )%,称为负增长,也可以记为增长-10%。4 月份营业额为95 万元,比 、 和 ,像这样的直线我们叫数 轴。 笔记二: 利用数轴比较 数的大小 规定:在数轴上,从左到右的顺序就是数从 到 的顺序。

初中数学导学案

课题:一元一次方程导学案 实际问题与一元一次方程(三) 编写教师: 学生姓名: 导学目标: 1、 掌握应用方程解决实际问题的方法步骤,提高分析问题、解决问题的能力。 2、 通过探索球赛积分表中数量关系的过程,进一步体会方程是解决实际问题的数学模型, 并且明确用方程解决实际问题时,不仅要注意解方程的过程是否正确,还要检验方程的 解是否符合问题的实际意义。 3、 鼓励学生自主探究,合作交流,养成自觉反思的良好习惯。 重点:把实际问题转化为数学问题,不仅会列方程求出问题的解,还会进行推理判断。 难点:把实际问题转化为数学问题。 教学过程: 一、引入新课 请同学们看课本P106中“某次篮球联赛积分榜”。 学生观察积分榜,并思考下列问题: (1) 用式子表示总积分与胜、负场数之间的数量关系; (2) 某队的胜场总积分能等于它的负场总积分吗? 在学生充分思考、合作交流后,教师引导学生分析。 要解决问题(1)必须求出胜一场积几分,负一场积几分,你能从积分榜中得到负一场积 几分吗?你选择其中哪一行最能说明负一场积几分? 通过观察积分榜,从最下面一行数据可以发现,负一场积1分,那么胜一场积几分呢? 解:设胜一场积x 分,从表中其他任何一行可以列方程,求出x 的值。 例如从第三行的方程:23159=?+x ,解得x=2. 用表中其他行可以验证,得出结论:负一场积1分,胜一场积2分. (1) 如果一个队胜m 场,则负(14-m)场,胜场积分为2m ,负场积分为14-m , 总积分为2m+(14-m)=m+14。 (2) 如果设一个队胜了x 场,则负了(14-x )场,若这个队的胜场总积分等于负场总积 分,那么列方程为:x x -=142,解得3 14=x . 想一想,x 表示什么量?它可以是分数吗?由此你能得出什么结论? 这里x 表示一个队所胜得场数,它是一个整数,所以314= x 不符合实际意义。由此可以判定没有哪个队的胜场总积分等于负场总积分。 拓展延伸: 如果删去积分榜的最后一行,你还能用式子表示总积分与胜、负场数之间的数量关系 吗? 设胜一场积x 分,则前进队胜场积分为10x ,负场积分为(24 -10x )分,他负了4场,

新人教版小学六年级上册数学全册导学案

第一单元 分数乘法 分数乘整数 班级________ 小组名 _______ 姓名________ 小组评价_______ 教师评价_______ 学习目标: 1.结合具体情境,借助示意图理解分数乘整数的意义,掌握分数乘整数的计算方法,能运用计算方法正确进行计算。 2.通过独立思考、小组合作、展示质疑,培养观察推理的能力。 学习重点:分数乘整数的简便算法。 学习难点:分数乘整数的算理。 使用说明及学法指导: 1.自学课本第2、3页,用红笔勾画出疑惑点;独立思考完成复习和自主学习部分,并总结规律方法。更多免费资源下载 课件|视频|试卷 2.针对自主学习中找出的疑惑点,课上小组讨论交流,答疑解惑。带★的题可选做。 课前热身 1.(自学课本P2---P3页) 2.想一想,填一填 (1)5+5+5+5=( )× ( ) 表示( )个( )相加。 (2)1.2+1.2+1.2+1.2+1.2=( )×( )表示( )个( )相加。 (3)13 + 13 + 13 +1 3 =( )×( )表示( )个( )相加。 自主学习 1.看图填空。(细心观察,认真思考,仔细推理并发现其中的规律性。) (1) ( )+ ( )+ ( )= ( )×( )=( ) (2) ( )+ ( )+ ( )+( )= ( )×( )=( ) 我发现: (1)以上两个加法算式的特点是( )。 (2)几个相同( )数的和,可以改写成( )算式。 合作探究(自学课本第2页后,仔细观察示义图,列出算式,认真思考,你认为哪种方法好,再 尝试算一算,最后在组内讲解计算过程并探讨出计算的方法)

例1 小新、爸爸、妈妈一起吃一个蛋糕,每人吃 2 9 个,3人一共吃多少个? 我发现:分数乘整数的意义与( )意义相同,都是求( )的简便运算 想一想:乘得的积是不是最简分数?怎样算才能使计算简便? 我发现:分数乘整数的计算方法: 例2 1桶水有12升。3桶共有多少升 ?12 是多少升?1 4 是多少升? 想一想:整数乘分数与分数乘整数的计算方法相同吗? 我发现一个数乘几分之几表示:( ) 学以致用 1.填空 (1)4 15 ×4 表示( )或表示( ) (2)4个1 5 的和是多少?用乘法计算可列式为( )。 2.计算 215 ×4= 3×59 = 8 ×5 18 = 3.列式计算 (1)6个718 相加的和是多少? (2)3 7 的5倍是多少? 4.解决问题 (1)一辆汽车每分钟行6 5 千米,这辆汽车每小时行驶多少千米? ★(2)用12个边长分别是3 4 dm 的正方形卡片可以拼成多少个形状不同的长方形?它们的周长是 多少? 整理学案:

新人教版七年级数学下册导学案及参考答案

新人教版七年级数学(下册)第五章导学案及参考答案 第五章相交线与平行线 课题:5.1.1相交线 【学习目标】:在具体情境中了解邻补角、对顶角,能找出图形中的一个角的邻补角和对顶角,理解对顶角相等,并能运用它解决一些问题。 【学习重点】:邻补角、对顶角的概念,对顶角性质与应用。 【学习难点】:理解对顶角相等的性质的探索。 【导学指导】 一、知识链接 1.读一读,看一看 学生欣赏图片,阅读其中的文字. 师生共同总结:我们生活的世界中,蕴涵着大量的相交线和平行线.本章要研究相交线所成的角和它的特征,相交线的一种特殊形式即垂直,垂线的性质,研究平行线的性质和平行的判定以及图形的平移问题. 2.观察剪刀剪布的过程,引入两条相交直线所成的角 教师出示一块布片和一把剪刀,表演剪刀剪布过程,提出问题:剪布时,用力握紧把手,引发了什么变化?进而使什么也发生了变化? 学生观察、思考、回答,得出结论: 二、自主探究 1.学生画直线AB、CD相交于点O,并说出图中4个角,两两相配共能组成几对角?各对角的位置关系如何?根据不同的位置怎么将它们分类? 学生思考并在小组内交流,全班交流. 教师再提问:如果改变∠AOC的大小,会改变它与其它角的位置关系和数量关系吗? 3.邻补角、对顶角概念 邻补角的定义是: 对顶角角的定义是: 5.对顶角性质. (1)学生说一说在学习对顶角概念后,结果实际操作获得直观体验发现了什么?并说明理由。 对顶角性质: (2)学生自学例题

O D C B A 例:如图,直线a,b 相交,∠1=40°,求∠2,∠3,∠4的度数. 【课堂练习】: 1.课本P3练习 2.课本P8习题1 【要点归纳】:邻补角、对顶角的概念及性质: 【拓展训练】 1. 如图1,直线AB 、CD 、EF 相交于点O,∠BOE 的对顶角是_______,∠COF 的邻补角是________; 若∠AOC:∠AOE=2:3,∠EOD=130°,则∠BOC=_________. (1)(2) 2.如图2,直线AB 、CD 相交于点O,∠COE=90°,∠AOC=30°,∠FOB=90°,则∠EOF=________。 3.两条直线相交,如果它们所成的一对对顶角互补,那么它的所成的各角的度数是多少? 【总结反思】: 课题:5.1.2垂线(1) 【学习目标】:了解垂直概念,能说出垂线的性质,会用三角尺或量角器过一点画一条直线的垂线. 【学习重点】:两条直线互相垂直的概念、性质和画法. 【学习难点】:推理能力和表达能力的培养 【导学指导】 一、温故知新 1.如图∠1=60°,那么∠2、∠3、∠4的度数 2.∠1=90°,那么∠2、∠3、∠4的度数 3.学生观察教室里的课桌面、黑板面相邻的两条边,方格纸的横线和竖线……,思考这些给大家什么印象? 二、自主探究 (一)垂直定义 1.出示相交线的模型,学生观察思考:固定木条a,转动木条,当b 的位置变化 时,a 、b 所成的角a 是如何变化的?其中会有特殊情况出现吗?当这种情况出现时,a 、b 所成的四个角有什么特殊关系? 结论:当b 的位置变化时,角a 从锐角变为钝角,其中∠a 是_____角是特殊情况;其特殊之处还在于:当∠a 是_____角时,它的邻补角,对顶角都是_____角,即a 、b 所成的四个角都是_____角,都_____。 2.垂直定义 两条直线相交,所成四个角中有一个角是_____角时,我们称这两条直线__________其中一条直线是另一条的_____,他们的交点叫做_____。 3.表示方法: 垂直用符号“_____”来表示,结合课本图5.1-5说明“直线AB 垂直于直线CD ,垂足为O”, 则记为__________________,并在图中任意一个角处作上直角记号,如图. 4.垂直应用: ∵∠AOD=90°() ∴AB ⊥CD () ∵AB ⊥CD () ∴∠AOD=90°() 找一找:在你身边,你还能发现“垂直”吗? 5.判断以下两条直线是否垂直: ①两条直线相交所成的四个角中有一个是直角; ②两条直线相交所成的四个角相等; b b a

一年级数学奥数思维训练导学案第7讲:规律数龙导学案通用版(含答案)

一年级数学奥数思维训练导学案第7讲:规律数龙导 学案通用版(含答案)x 学习目标 1.感知数的排列规律,根据实际情况把数按一定的顺序进行排列,体验递增递减的归纳 思想。 2.锻炼和提升孩子的数学思维条理性。利用看邻数,,求相差数解决生活中的问题,掌握 标出相差数的基本技能。 3.培养对数学的感悟能力和灵活自主设计的创新性与挑战性的技巧。 重点:根据实际情况把数按一定的顺序进行排列,体验递增递减的归纳思想。 难点:培养对数学的感悟能力和灵活自主设计的创新性与挑战性的技巧。 预习案 任务一:复习旧知 1、一起来玩数数游戏。 (1)男生数数:从1开始数20以内的单数。 (2)女生数数:倒着数20以内的双数。 我的疑惑 在本次课程学习中的困惑与建议填写在下面,与同学交流后,由组长整理后并拍照上传 平台讨论区。 ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 探究案 一、自学释疑 任务一:自己设计三条“数龙”。

任务二:按规律填一填。 二、合作探究 探究点一、数字接龙,下面“数龙”各有什么规律?请你填完整。 ①初步感悟是单数数列。 ②观察数是越来越大还是越来越小 ③在箭头上标出相差的数(+2) 探究点二、数字接龙,下面“数龙”各有什么规律?请你填完整。 ①初步感悟是递增数列。 ②在箭头上标出相差的数(+1、+2、+3、+4、+5)。 探究点三、找规律,照样子再编三组。

八年级数学上册全册导学案+分层练习合集(含答案)

11.1 与三角形有关线段 11.1.1 三角形边 1.通过具体实例,认识三角形概念及其基本要素. 2.学会三角形表示及根据“是否有边相等”对三角形进行分类. 3.掌握三角形三边关系. 阅读教材P2~4,完成预习内容. 知识探究 (一)三角形 1.定义:由不在____________三条线段首尾________所组成图形叫做三角形. 2.有关概念 如图,线段AB,BC,CA是三角形________,点A,B,C是三角形________,∠A,∠B,∠C是相邻两边组成角,叫做三角形________,简称三角形角. 3.表示方法:顶点是A,B,C三角形,记作“________”,读作“____________”. (1)三角形表示方法中“△”代表“三角形”,后边字母为三角形三个顶点,字母顺序可以自由安排,即△ABC,△ACB,△BAC,△BCA,△CAB,△CBA为同一个三角形. (二)三角形分类 1.等边三角形:三条边都________三角形.