十五络脉

十五络脉

十二经脉和任脉、督脉各自别出一络,加上脾之大络,总计15条,称为十五络脉

(fifteen collaterals),分别以其所别出处的腧穴命名。另胃也有一条大络,名叫“虚里”,出于左乳下,上贯横膈,联络肺脏,是宗气积聚的处所,故又有“十六络”之说。

十五络脉为大络,具有统属全身浮络、血络、孙络的作用,从而使十二经脉气血由线状流行逐渐扩展为面状弥散。十二经的络穴部位,即是各经络脉脉气的汇聚点和枢纽;任脉之络,有统属腹部诸阴经络脉的作用;督脉之络有统属头背部诸阳经络脉的作用;脾之大络对人体全部血络均有统属能力。

络脉具有输送营卫气血、渗灌濡养周身组织的作用。《灵枢·本脏》说:“经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节也。”循行于经脉中的营卫气血,正是通过络脉而布散全身,以温养、濡润所有组织,维持人体正常生理功能。

十二经别

十二经别(twelve divergent meridians)是十二正经别行深入体腔的支脉。由于经别均是由十二经脉分出,故其名称也依十二经脉而定,即有手三阴、手三阳经别和足三阴、足三阳经别。

(一)十二经别分布概况

十二经别的循行分布具有离、入、出、合的特点,多从四肢肘膝关节附近正经别出(离),经过躯干深入体腔与相关的脏腑联系(入),再浅出体表上行头项部(出),在头项部,阳经经别合于本经的经脉,阴经的经别合于其相表里的阳经经脉(合),由此将十二经别按阴阳表里关系汇合成六组,称为“六合”。

足太阳、足少阴经别从腘部分出,入走肾与膀胱,上出于项,合于足太阳膀胱经;足少阳、足厥阴经别从下肢分出,行至毛际,入走肝胆,上系于目,合于足少阳胆经;足阳明、足太阴经别从髀部分出,入走脾胃,上出鼻頞,合于足阳明胃经;手太阳、手少阴经别从腋部分出,入走心与小肠,上出目内眦,合于手太阳小肠经;手少阳、手厥阴经别分别从所属正经分出,进入胸中,入走三焦,上出耳后,合于手少阳三焦经;手阳明、手太阴经别从所属正经分出,入走肺与大肠,上出缺盆,合于手阳明大肠经。

五输穴的内容和应用

五输穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位。十二经脉中每条经有5个穴位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。五腧穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性,按照“阴井木”、“阳井金”的规律进行配属。十二经脉五输穴穴名及其五行属性见表7-2 及表7-3 所示。

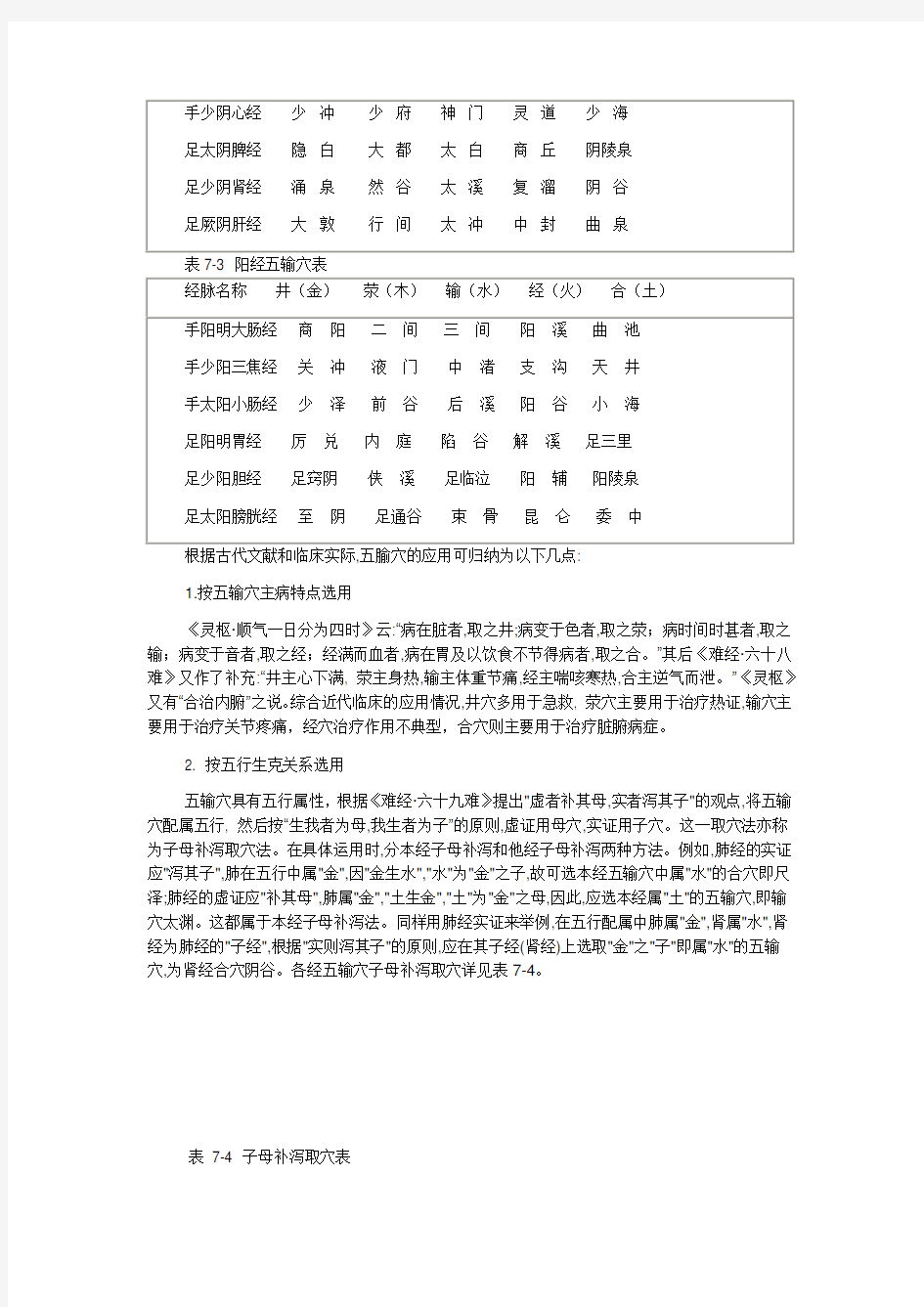

表7-3 阳经五输穴表

根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点:

1.按五输穴主病特点选用

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之合。”其后《难经·六十八难》又作了补充:“井主心下满, 荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。”《灵枢》又有“合治内腑”之说。综合近代临床的应用情况,井穴多用于急救, 荥穴主要用于治疗热证,输穴主要用于治疗关节疼痛,经穴治疗作用不典型,合穴则主要用于治疗脏腑病症。

2. 按五行生克关系选用

五输穴具有五行属性,根据《难经·六十九难》提出"虚者补其母,实者泻其子"的观点,将五输穴配属五行, 然后按“生我者为母,我生者为子”的原则,虚证用母穴,实证用子穴。这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。在具体运用时,分本经子母补泻和他经子母补泻两种方法。例如,肺经的实证应"泻其子",肺在五行中属"金",因"金生水","水"为"金"之子,故可选本经五输穴中属"水"的合穴即尺泽;肺经的虚证应"补其母",肺属"金","土生金","土"为"金"之母,因此,应选本经属"土"的五输穴,即输穴太渊。这都属于本经子母补泻法。同样用肺经实证来举例,在五行配属中肺属"金",肾属"水",肾经为肺经的"子经",根据"实则泻其子"的原则,应在其子经(肾经)上选取"金"之"子"即属"水"的五输穴,为肾经合穴阴谷。各经五输穴子母补泻取穴详见表7-4。

表7-4 子母补泻取穴表

3. 按时选用

天人相应是中医整体观念的重要内容,经脉的气血运行和流注也与季节和每日时辰的不同有密切的关系。《难经·七十四难》云:"春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。"这实质上是根据手足三阴经的五输穴均以井木为始,与一年的季节顺序相应而提出的季节选穴法。另外,子午流注针法则是根据一日之中十二经脉气血盛衰开合的时间,而选用不同的五输穴,本针法将在附篇中介绍。

二、原穴、络穴的内容和应用

原穴与脏腑之原气有着密切的联系,《难经·六十六难》说:“三焦者,原气之别使也,主通行原气,历经于五脏六腑。”三焦为原气之别使,三焦之气源于肾间动气,输布全身,调和内外,导上下,关系着脏腑气化功能,而原穴正是其所流注的部位。《灵枢·九针十二原》指出:“五脏六腑之有疾者,皆取其原也。”因此,原穴主要用于治疗相关脏腑的疾病,也可协助诊断。

络穴是络脉从本经别出的部位,络穴除可治疗其络脉的病证外,由于十二络脉具有加强表里两经联系的作用。因此,络穴又可治疗表里两经的病证,正如《针经指南》所云:“络穴正在两经中间……,若刺络穴,表里皆活。”如肝经络穴蠡沟,既可治疗肝经病证,又可治疗胆经病证;同样胆经络穴光明,既可治疗胆经病证,又可治疗肝经病证。络穴的作用主要是扩大了经脉的主治范围。

原穴和络穴既可单独应用,也可相互配合使用。临床上常把先病经脉的原穴和后病的相表里的经脉络穴相配合,称为原络配穴法或主客原络配穴法,是表里经配穴法的典型用法。肺经先病,先取其经的原穴太渊,大肠后病,再取该经络穴偏历。反之,大肠先病,先取本经原穴合谷,肺经后病,后取该经络穴列缺。

十二经脉原穴、络穴见表7-5。

表7-5 十二经脉原穴与络穴表

2.原穴、络穴

“原”即本源,原气之意。原穴是脏腑原气经过和留止的部位。十二经脉在四肢各有一个原穴,又名“十二原”。在六阳经,原穴单独存在,排列在腧穴之后,六阴经则以输为原。

“络”即联络之意,络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫络穴。络穴具有联络表里两经的作用。十二经的络穴皆位于四肢肘膝关节以下,加之任脉络穴鸠尾位于腹,督脉络穴长强位于尾骶部,脾之大络、大包穴位于胸胁,共十五穴,故称为“十五络穴”。

2.1.原穴

一、用于诊断:《灵枢·九针十二原》:“五脏有疾也,应出十二原,十二原各有所出,明知其源,睹其应,而知五脏之害矣。”目前,应用经络测定仪,测量各经原穴的导电情况,分析各经的虚实,以协助诊断脏腑疾病。其读数与井穴知热感度的读数相反,数字大表示脏腑实证。

二、用于治疗:原穴可调整脏腑经络的功能,既可补虚,又可泻实,原穴对脏腑疾病有很好的疗效,可单用,亦可与相表里的络穴配用,叫原络配穴法。因此法是以病经的原穴为主,表里经的络穴为客,所以又叫主客原络配穴。

十二原穴表

2.2.络穴

一、用于诊断:《灵枢·经脉》:“凡此十五络者,实则必见,虚则必下,视之不见,求之上下,人经不同,络脉异所别也。”当经脉有病时,有时会在络穴所在的络脉上出现酸痛、麻木、硬结及颜色改变,可帮助诊断疾病。循经指压疗法。

二、用于治疗:一是络穴主治络脉病,如手少阴经别络,实则胸中支满,虚则不能言语,可取通里穴治疗。(详见络脉病候)。二是一络通二经,即络穴不仅治本经病,也能治其相表里经的病症,如手太阴络穴列缺,即能治肺经之咳嗽、气喘,又可治大肠经的牙痛、头项强痛等症。三是络穴治疗慢性病,特别是脏腑的慢性疾病,古人有“初病在经,久病在络”之说,即指久病不

愈时,其病理产物气血痰湿等常由经入络,故凡一切内伤疾病或脏腑久病均可取络穴治疗。对于络脉之实证,用浅刺放血的方法治疗。

十五络穴表

十二经脉在肘膝关节以下各有五个重要腧穴,分别各为井、荥、输、经、合,并称为“五输”。

五输穴按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”的母子关系。因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”的选取适当的五输穴治疗疾病的方法。这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法。例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。因“金”生“水”,“水”为“金”之子。取尺泽合“实则泻其子”之义。若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土”生“金”,“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。,除本经子母补泻取穴外,还有他经子母补泻取穴。如肺经实证,可取肾经的阴谷穴,肺属“金”,肾属“水”,取肾经是取其子经,再取其子经上属“水”的子穴阴谷;若肺经的虚证,可取脾经的太白穴。肺属“金”,脾属“土”,取脾经是取其母经,再取其母经上属“土”的母穴太白。这即是他经子母补泻取穴。附:子母补泻取穴表,

经穴:①十四经穴之简称。十四经上的任何一个穴位都可以叫做经穴。②五输穴之一。《灵枢·九针十二原》:“所行为经。”意为脉气至此,犹如通渠流水之迅速经过,故名。经穴多分布在腕、踝关节附近及臂、胫部,其临床应用,《灵枢·顺气一日分为四时》:“病变于音者,取之经。”《难经·六十八难》:“经主喘咳寒热。”

注:十四经穴是指分布于十二经脉和督、任二脉的循行路线上的穴位,简称经穴,是腧穴的主体部份,共361个穴名。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。”按时选用天人相应是中医整体观念的重要内容,经脉的气血运行和流注也与季节和每日时辰的变化密切相关。《难经·七十四难》云:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。”这实质上是根据手足三阴经的五输穴均以井木为始,与一年的季节顺序相应而提出的季节选穴法。另外,子午流注针法则是根据一日之中十二经脉气血盛衰开合的时间而选用不同的五输穴。

五输穴的临床应用五腧穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位。五输穴是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性。按照“阴井木”、“阳井金”的规律进行配。附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,见表l、表2。

根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点: 1.按五输穴的主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经”,指出了荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,这是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。”综合近代临床的应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于热证,如胃火牙痛选胃经的荥穴内庭可清泻胃火。 2.按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”

的母子关系。因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”的选取适当的五输穴治疗疾病的方法。这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法。例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。因“金”生“水”,“水”为“金”之子。取尺泽合“实则泻其子”之义。若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土”生“金”,“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。除本经子母补泻取穴外,还有他经子母补泻取穴。如肺经实证,可取肾经的阴谷穴,肺属“金”,肾属“水”,取肾经是取其子经,再取其子经上属“水”的子穴阴谷;若肺经的虚证,可取脾经的太白穴。肺属“金”,脾属“土”,取脾经是取其母经,再取其母经上属“土”的母穴太白。这即是他经子母补泻取穴。附:子母补泻取穴表,见表3。 3.按时选用天人相应是中医整体观念的重要内容,经脉的气血运行和流注也与季节和每日时辰的变化密切相关。《难经·七十四难》云:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。”这实质上是根据手足三阴经的五输穴均以井木为始,与一年的季节顺序相应而提出的季节选穴法。另外,子午流注针法则是根据一日之中十二经脉气血盛衰开合的时间而选用不同的五输穴。

五输穴的补母泻子法:五输穴补母泻子法的主要内容,是根据五输穴五行配属中的生克规律,按“生我”、“我生”的关系,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的补泻法则,在临床中有广泛应用。五行生克关系如下:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金;,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。五输穴的生克规律有两种,一既是本经病症以本经五输穴的五行属性进行补泻的方法。例如,肺属金肺虚之症,则取本经之母,输土穴太渊补之(土为金母);肺实之症,则取本经之子,合水穴尺泽泻之(水为金之子),余可类推。另一是异经补泻法,本经病症以它经五输穴的五行属性进行补泻的方法。仍以肺之虚实为例:肺虚之症,除本经补泻外,倘可取其母经母穴,那脾经之输土穴太白补之(土为金之母),肺实之症,则泻其子经子穴,即肾经合水穴阴谷泻之(水为金之子)。余可类推。刺井以泻荥,补井当补合;这是五输穴子母补泻的又一种用法,推其原意,井穴均在四肢末端。因为井为木,荥为火,荥为井之子,故在需要用井穴行泻法时,可用荥穴代之,作了进一步说明:“井为木,是火之母;荥为火,是木之子。故肝木实泻其荥,肝木气虑不足,补其合。泻之复不能补,古言不可以补也”。故为临床需要泻井时可泻其荥穴,需要补井时则补其合穴,五输穴结合四季五脏,古人根据“天人合一”的观点,将五输穴气血流注特点,结合四时气候变化时五脏生理功能的影响而加以运用,并以此作为分类治疗的准则。

五输穴

十二经脉在肘膝关节以下各有五个重要腧穴,分别各为井、荥、输、经、合,并称为“五输”。五输穴是一组具有重大意义、作用大、疗效高、主治规律性强及运用范围广泛特点的腧穴,故为历代医家所重视。五输穴按井、荥、输、经、合的顺序,以四肚末端向肘膝方向依次排列,是有具体含义的,经气是发于五输,并如水流自源而出,由小到大,由浅入深的状况。也就是说,“井”穴多位于手足上端,喻作水的源头,是经气所出的部位;“荣”穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚微,尚未成大流,是终气所出的部位;输穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小到大,由浅注深,是经气渐盛的部位;“经”穴多位于腕踝关节以上,喻作水流宽大,畅通无阻,

是经气正盛的部位;合穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流入湖海,是经气由此深入,进而汇合于脏腑的部位。

五输穴这种经气浅深出入的特点,尚有用自然界万物的生长规律来进行比喻的。如将“井”穴喻为春天,东方是经气初出和萌发的部位。

同时,为了在五行生克之中的方便应用,五输穴一般和五行相互配合起来,凡属于阴经井穴下皆加一木字,阳经井穴下均加一金字,并以此类推出现:“阴荥火,阳荥水;阴输土,阳输木;阴经金,阳经火;阴合水,阳合土”。这种按相生规律依次排列的,制中有生、刚柔相济的关系,是符合阴阳交泰和阴阳互根的道理的。现将十二经的五输穴按井、荥、输、经、合的规律分别排列:于太阴肺经:少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽;手厥阴心经:中冲、劳宫、大陵、间便、曲泽;手少阴心经:少冲、少府、神门、灵道、少海;足太阴脾经:隐白、大都、太白、商丘、阴陵泉;足厥阴肝经:大敦、行间、太冲、中封、曲泉;足少阴肾经:涌泉、然谷、太溪、复溜、阴谷;手阳明大肠经:商阳、二间、三间、阳溪、曲池;手少阳三焦经:关冲、液门、中诸、支沟、天井;手太阳小肠经:少泽、前谷、后溪、阳谷、小海;足阳明胃经;厉兑、内庭、陷谷、后溪、足三里;足少阳胆经:足窍阴、侠溪、足临泣、阳辅、阳陵泉;足太阳膀胱经:至阴、通谷、束骨、昆仑、委中。

五输穴的主治作用由于五输穴在部位的依次分布和脉气流注的深浅上体现着明显的规律也就

有共同的规律可循。在《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体垂节疼,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”。从而在治疗疾病的方面,有了大的准则:

1.井穴主治肝之疾患:“井主心下满”是指心窝部痞满,郁闷而言。肝属于木而主疏泄,如果疏泄不利,则肝气横逆可见“心下满”,如胸胁胀满、郁郁不乐、多疑善虑、急躁易怒、小儿惊风、乳蛾、癫狂、头痛头胀、呃逆、嗳气,这些都可以取用井穴,以疏肝理气。

2.荥主治心之疾患:“荥主身热”。心属火,“身热”为心火亢盛的主要病症之一。心与小肠相互表里,其他由此而引起的病症,如热伤神明,则心烦、心悸、失眠及神昏谵语、狂躁不宁等;热伤津液,则口燥舌干;热移小肠,则小便短黄;热伤面络,则吐血衄血;热毒过盛,则舌红,脉数等,均可取荥穴以清心安神,泄热凉血。

3.输穴主治脾之疾患:“输主体重节痛”。脾属土,“体重节痛”是脾失健运,水湿阻滞为患。脾与胃相表里,其他由此而产生的病症,如脘腹胀满,食欲不振,呕吐恶心,肢体浮肿,大便溏稀,就可以健脾和胃,运化水湿。

4.经穴主治肺之疾患:“经主喘咳寒热”;肺属金,与大肠相表里。“喘咳寒热”,为邪袭肺王,肺失宣降所致。其他与此有关的病症,如咽干咽喉痒,声音嘶哑,鼻塞不通,气喘少气,小溲不利,大便失调,脉浮,则可以用经穴,以宣肺解表,止咳降气。

5.合穴主治肾之疾患:“合主逆气而泄”,肾属水,与膀胱为表里。“逆气”,是指气机上逆的病症,如肾不纳气之上气喘咳等;泄指二阴病变,如遗尿、遗精,大便失调等,均属肾气虚衰,真元亏损而引起的病症,阳痿,可取用合穴以补肾育阳。又因为“逆气而泄”的病症不仅与肾,而且与胃有关。合穴主治肾脏疾患,也可以治疗胃的疾患。

五输穴在应用于治病中,有辨证运用,是在经络学说的指导下,以循环取穴为原则,以手太阴肺经说明:

1.症候表现

1)外经病症:主要是胸部疼痛、外感咳嗽咽喉痛、肩背痛而发冷,或发热汗出、桡侧臂痛、手掌发热等经脉分布处的病变。

2)内脏病症,主要是内伤咳嗽、气喘少气、咳血、肺部胀满、心烦、小便不利、尿色改变、大便溏泄等。

2.辩证选穴

1)本经外经病实证,治取荥穴鱼际;虚证治取输穴太渊。

2)本经内脏病症治取经穴经渠。

在上述病症中,伴有心下满,或虽不伴有心下满,但寓有肝脏病机参与者,加取井穴少商;身热或虽不伴有身热,但寓有心脏病机参与者,加取荥穴鱼际;体重节痛.或虽不伴有体重节痛,但寓有脾脏病机参与者,加取输穴太渊;逆气而泄,或虽不伴有逆气而泄,但寓有肾脏病机参与者,加取合穴尺泽。其余十一经也是同理。总之,通过先定其经,次选其穴,后行补泻的次序,初步形成一种“专病、专经、专穴”的诊治方法,拟定一种比较完整、比较系统的十二经五输穴辨症运用程序。这种诊治方法的特点,是抱“经脉所过,主治所及”的治疗原则与五输穴所具有的特定作用结合起来以经脉病症纵向定经,以五输的主治横向定位,扩大了五输穴的治疗范围,所以进行比较规范和比较灵活的辨证治疗。从而对五输穴的应用和疗效的提高有所裨益。

五输穴的补母泻子法:五输穴补母泻子法的主要内容,是根据五输穴五行配属中的生克规律,按“生我”、“我生”的关系,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的补泻法则,在临床中有广泛应用。五行生克关系如下:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金;,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。五输穴的生克规律有两种,一既是本经病症以本经五输穴的五行属性进行补泻的方法。例如,肺属金肺虚之症,则取本经之母,输土穴太渊补之(土为金母);肺实之症,则取本经之子,合水穴尺泽泻之(水为金之子),余可类推。另一是异经补泻法,本经病症以它经五输穴的五行属性进行补泻的方法。仍以肺之虚实为例:肺虚之症,除本经补泻外,倘可取其母经母穴,那脾经之输土穴太白补之(土为金之母),肺实之症,则泻其子经子穴,即肾经合水穴阴谷泻之(水为金之子)。余可类推。刺井以泻荥,补井当补合;这是五输穴子母补泻的又一种用法,推其原意,井穴均在四肢末端。因为井为木,荥为火,荥为井之子,故在需要用井穴行泻法时,可用荥穴代之,作了进一步说明:“井为木,是火之母;荥为火,是木之子。故肝木实泻其荥,肝木气虑不足,补其合。泻之复不能补,古言不可以补也”。故为临床需要泻井时可泻其荥穴,需要补井时则补其合穴,五输穴结合四季五脏,古人根据“天人合一”的观点,将五输穴气血流注特点,结合四时气候变化时五脏生理功能的影响而加以运用,并以此作为分类治疗的准则。

五输穴

是十二经脉各经分布于肘膝关节以下的五个重要腧穴,即井、荥、输、经、合。

简称“五腧”。《灵枢九针十二原》指出:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。”是对五腧穴经气流注特点的概括。脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴,又称“十二原”。“原”含本原、原气之意,是人体生命活动的原动力,为十二经脉维持正常生理功能之根本。十二原穴多分布于腕踝关节附近。阴经之原穴与五腧穴中的输穴同穴同名,同部位,实为一穴,即所谓“阴经以输出为原”,“阴经之输并于原”。

十二经的五腧穴按井、荥、输、经、合的规律分别排列:手太阴肺经:少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽;手厥阴心包经:中冲、劳宫、大陵、间便、曲泽;手少阴心经:少冲、少府、神门、灵道、少海;足太阴脾经:隐白、大都、太白、商丘、阴陵泉;足厥阴肝经:大敦、行间、太冲、中封、曲泉;足少阴肾经:涌泉、然谷、太溪、复溜、阴谷;手阳明大肠经:商阳、二间、三间、阳溪、曲池;手少阳三焦经:关冲、液门、中诸、支沟、天井;手太阳小肠经:少泽、前谷、后溪、阳谷、小海;足阳明胃经;厉兑、内庭、陷谷、后溪、足三里;足少阳胆经:足窍阴、侠溪、足临泣、阳辅、阳陵泉;足太阳膀胱经:至阴、通谷、束骨、昆仑、委中。

《难经》详论五输穴,井穴专主心下满,荥穴泻火主身热,俞治体重与节痛,经主喘咳并寒热,合当逆气而下泄