东乡的庄窠

东乡的庄窠

我们的车到了有“中国小麦加”之称的临夏回族自治州后,又沿着崎岖的山路向东南方行驶了近40公里,到了甘肃东乡族自治县。

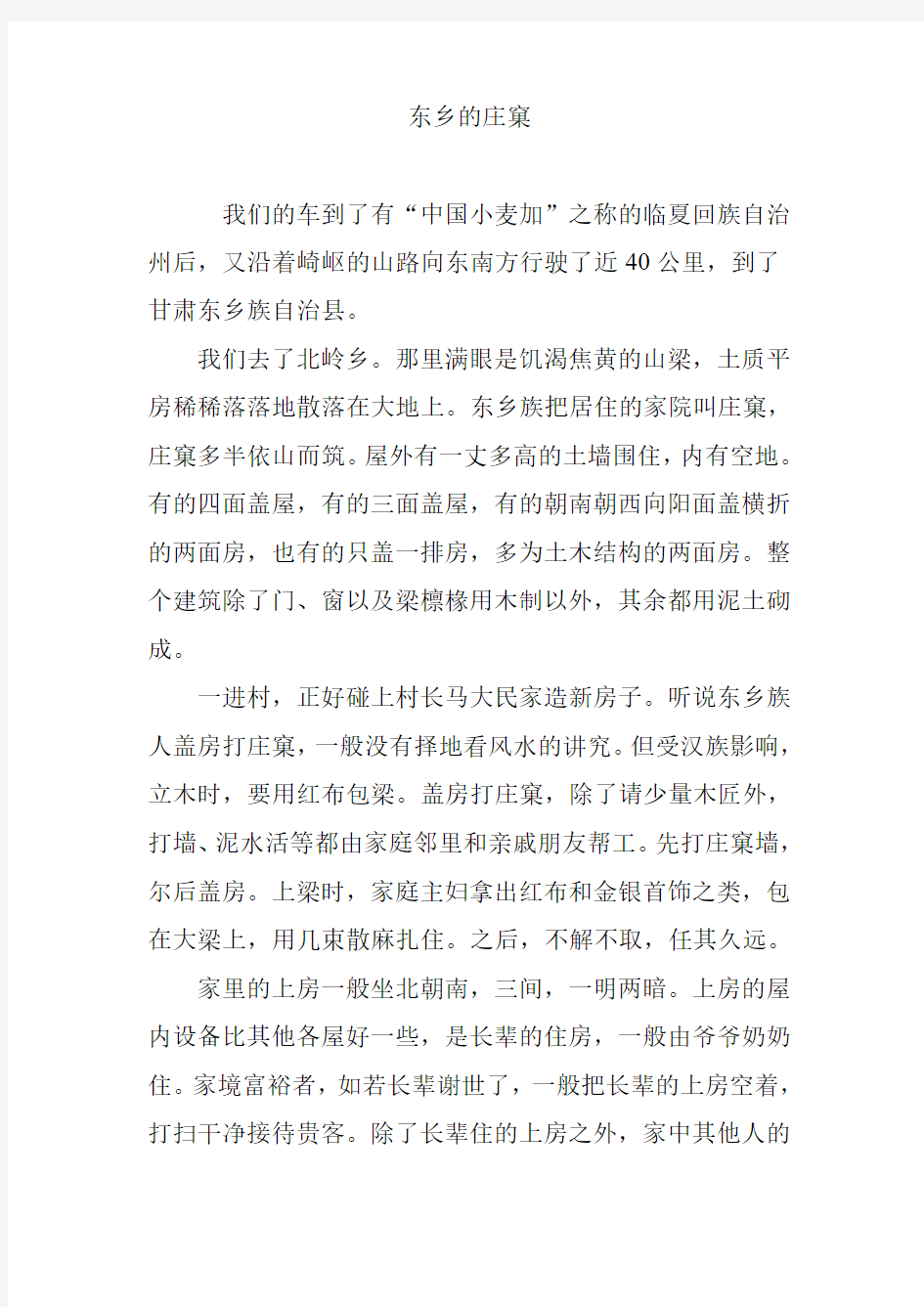

我们去了北岭乡。那里满眼是饥渴焦黄的山梁,土质平房稀稀落落地散落在大地上。东乡族把居住的家院叫庄窠,庄窠多半依山而筑。屋外有一丈多高的土墙围住,内有空地。有的四面盖屋,有的三面盖屋,有的朝南朝西向阳面盖横折的两面房,也有的只盖一排房,多为土木结构的两面房。整个建筑除了门、窗以及梁檩椽用木制以外,其余都用泥土砌成。

一进村,正好碰上村长马大民家造新房子。听说东乡族人盖房打庄窠,一般没有择地看风水的讲究。但受汉族影响,立木时,要用红布包梁。盖房打庄窠,除了请少量木匠外,打墙、泥水活等都由家庭邻里和亲戚朋友帮工。先打庄窠墙,尔后盖房。上梁时,家庭主妇拿出红布和金银首饰之类,包在大梁上,用几束散麻扎住。之后,不解不取,任其久远。

家里的上房一般坐北朝南,三间,一明两暗。上房的屋内设备比其他各屋好一些,是长辈的住房,一般由爷爷奶奶住。家境富裕者,如若长辈谢世了,一般把长辈的上房空着,打扫干净接待贵客。除了长辈住的上房之外,家中其他人的

住房叫“乔也格”。“乔也格”比上房简陋,以两间居多。家中人口多的则将“乔也格”隔成单问,砌有泥炕。东乡属大西北山区,一年四季都烧暖炕,炕洞都在屋外,燃料主要是牛、羊、驴粪,也有利用扫来的野坡草屑和枯树叶作添炕燃料的。厨房设在上房与“乔也格”相连的角落里,与住房分开。厨房除了做饭用之外,一般还作为洗大净的澡堂。牛羊圈多盖在门道的窝角里,有的则放在低矮的拦羊墙围成的小石园里,远离日常起居的卧室。厕所设在屋后,三堵墙围成一个露天的坑,便后盖上白土,有的另砌一个小屋作厕所。

村长马大民约60岁,面色红润、明洁,精神矍铄。见到他我立即尊重地道了声“色俩目!”老人家微笑着接了,并热情地将我们让进堂屋,并请我们坐上炕去。我执意要坐在地下的桌子边,因为按照乡俗,年轻的女子是不宣上炕坐的,况且他老人家还站在地上。但拗不过老人的谦让,他一再说“客人嘛,上炕坐对着哩。”万般无奈我斜腿坐在炕沿和他寒喧。

不知不觉到了午饭时刻,村长拿出他们自己唯一盛产的两种食物――洋芋和羊肉来招待我们。这里的洋芋个大、质沙,远近闻名。这里的羊肉,鲜嫩、肥美可口,更是享誉西北。我想也许是造物主的恩惠,让这穷苦山沟里的人民靠着洋芋裹腹,得以生存靠着羊肉汲取营养,得以繁衍。一边想,一边吃,觉得这才是人间无上的美味。

东乡人待客,有一个最大的特点,就是主人陪客,但不和客人一起饮茶用餐,而是站在一旁倒茶布菜。自己不坐也不吃,全身心地招呼客人吃好,并以示尊敬。无论主人的地位有多高,客人有多平凡,都不能破例。老人就这样一直站着,站的时间久了,我们劝他坐一会儿,他总是说“不累、不累,客人来了我高兴。”自始至终,老人家一直站在炕边为我们添茶、劝饭。我们虽觉得很不好意思,但他却觉得理当如此。

走在路上,远远地看到放羊人赶着羊群在雄浑苍凉的山上游动,时不时还能听到他们放开歌喉,漫上一曲花儿。“花儿”是东乡族人民最喜爱的一朵艺术奇葩,几乎人人都会唱会编,歌声高亢嘹亮,自由奔放。它语言精练,情景交融,富有生活气息,能准确传达出人们的喜怒哀乐,很受东乡人民的喜爱。有首东乡“花儿”这样唱道:

花儿本是心上的话,不唱由不得自家。刀刀拿来头割下(音“哈”),不死就是这个唱法。

一两棵梧桐树随风摆动着,枯黄的叶子悄无声息地落地上。路遇的乡亲用东乡母语愉快地交谈着家事和天气生计……一切都是那么温和平淡,那么韵味悠长。

旅游小贴士

东乡族自治县是全国唯一的以东乡族为主体的少数民族自治县,位于甘肃中部。临夏回族自治州东部,是东乡族的发祥地,距兰州约100公里,车程约3小时。到了这里,还可参观由民间团体――甘肃省马家窑文化研究会创建的马家窑彩陶博物馆。

路线:兰州南站乘车直接可到达东乡族治县