膜电位变化曲线分析

膜电位变化曲线分析

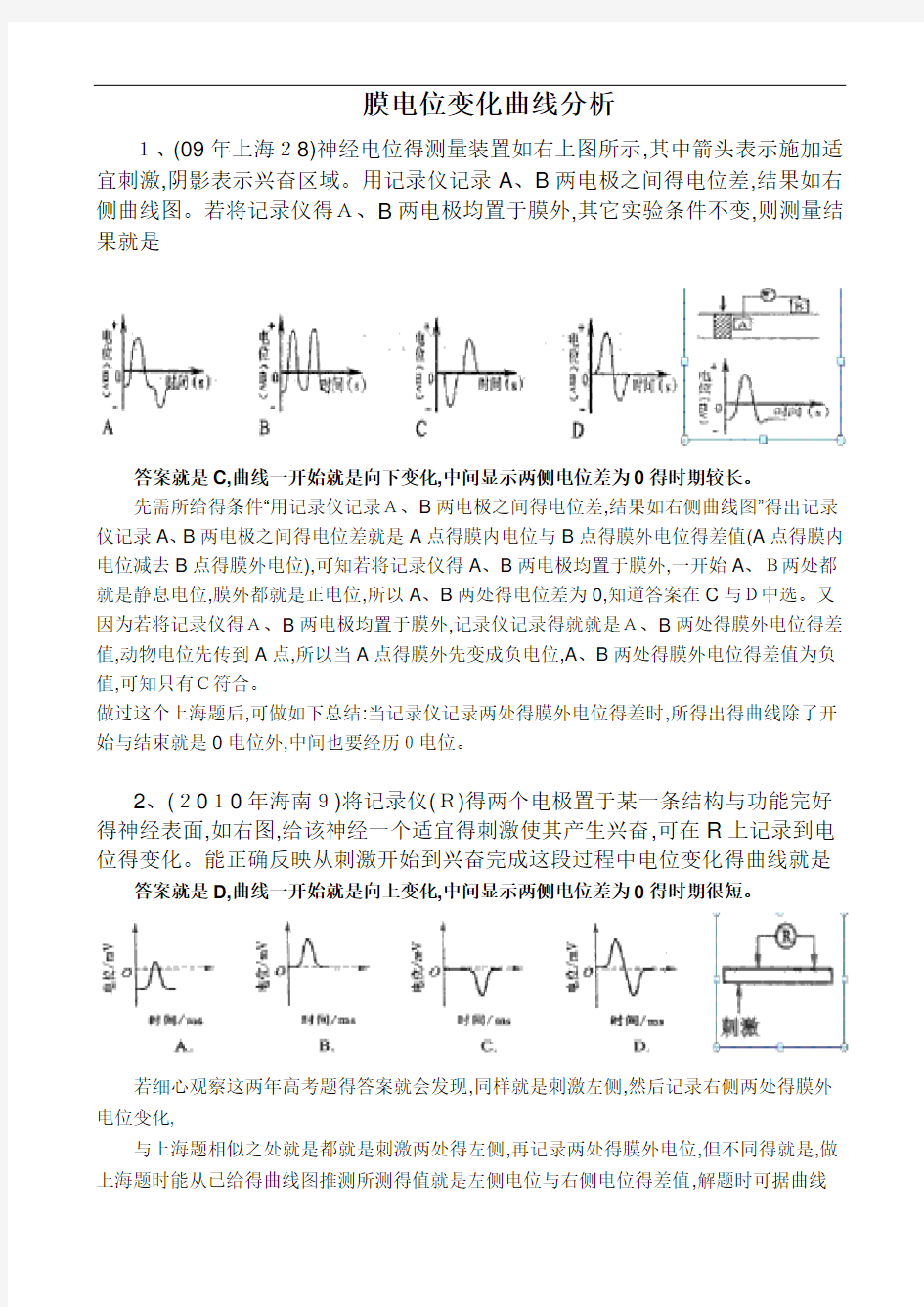

1、(09年上海28)神经电位得测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间得电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果就是

答案就是C,曲线一开始就是向下变化,中间显示两侧电位差为0得时期较长。

先需所给得条件“用记录仪记录A、B两电极之间得电位差,结果如右侧曲线图”得出记录仪记录A、B两电极之间得电位差就是A点得膜内电位与B点得膜外电位得差值(A点得膜内电位减去B点得膜外电位),可知若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,一开始A、B两处都就是静息电位,膜外都就是正电位,所以A、B两处得电位差为0,知道答案在C与D中选。又因为若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,记录仪记录得就就是A、B两处得膜外电位得差值,动物电位先传到A点,所以当A点得膜外先变成负电位,A、B两处得膜外电位得差值为负值,可知只有C符合。

做过这个上海题后,可做如下总结:当记录仪记录两处得膜外电位得差时,所得出得曲线除了开始与结束就是0电位外,中间也要经历0电位。

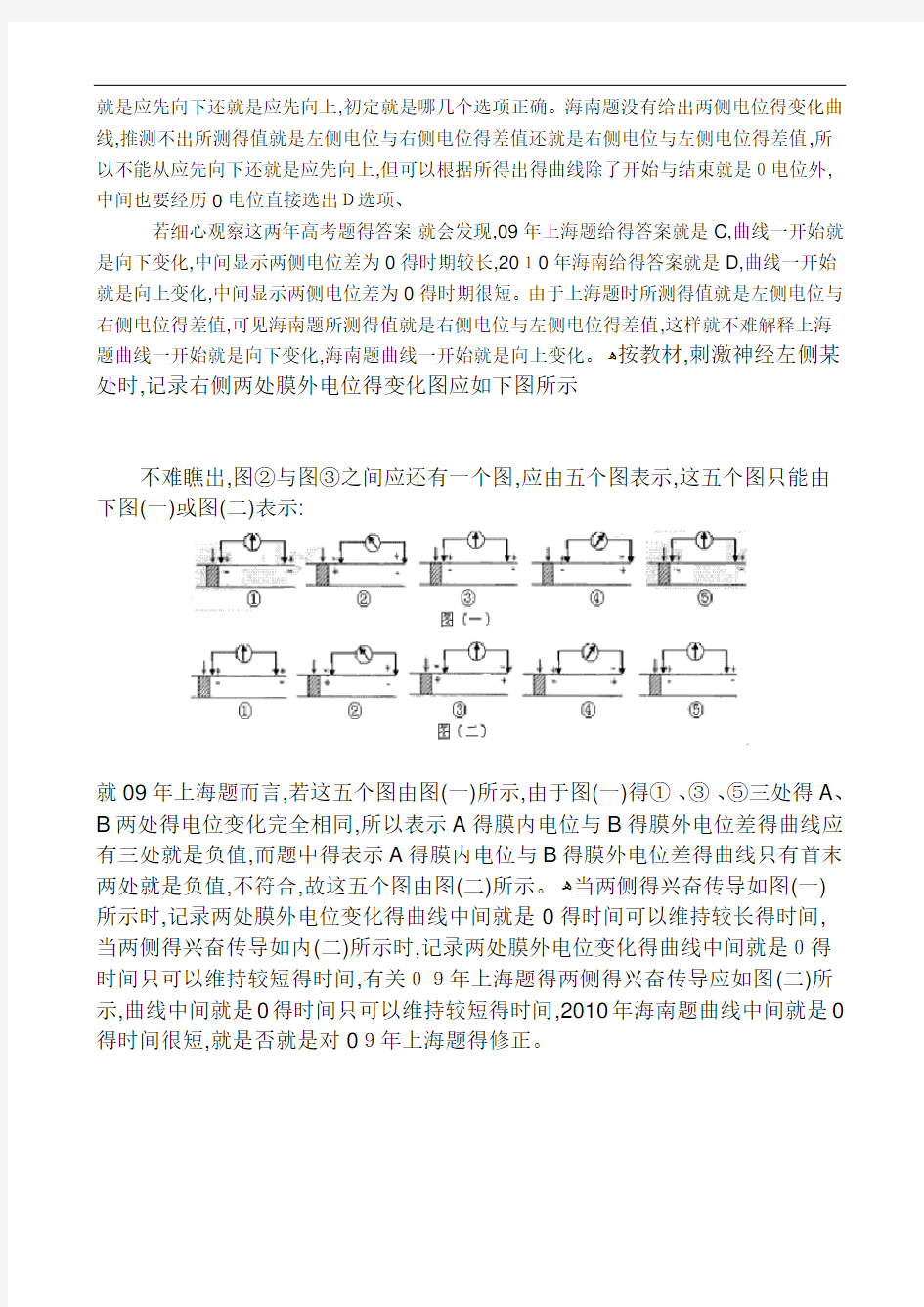

2、(2010年海南9)将记录仪(R)得两个电极置于某一条结构与功能完好得神经表面,如右图,给该神经一个适宜得刺激使其产生兴奋,可在R上记录到电位得变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化得曲线就是答案就是D,曲线一开始就是向上变化,中间显示两侧电位差为0得时期很短。

若细心观察这两年高考题得答案就会发现,同样就是刺激左侧,然后记录右侧两处得膜外电位变化,

与上海题相似之处就是都就是刺激两处得左侧,再记录两处得膜外电位,但不同得就是,做上海题时能从已给得曲线图推测所测得值就是左侧电位与右侧电位得差值,解题时可据曲线

就是应先向下还就是应先向上,初定就是哪几个选项正确。海南题没有给出两侧电位得变化曲线,推测不出所测得值就是左侧电位与右侧电位得差值还就是右侧电位与左侧电位得差值,所

以不能从应先向下还就是应先向上,但可以根据所得出得曲线除了开始与结束就是0电位外,

中间也要经历0电位直接选出D选项、

若细心观察这两年高考题得答案就会发现,09年上海题给得答案就是C,曲线一开始就是向下变化,中间显示两侧电位差为0得时期较长,2010年海南给得答案就是D,曲线一开始就是向上变化,中间显示两侧电位差为0得时期很短。由于上海题时所测得值就是左侧电位与右侧电位得差值,可见海南题所测得值就是右侧电位与左侧电位得差值,这样就不难解释上海题曲线一开始就是向下变化,海南题曲线一开始就是向上变化。?按教材,刺激神经左侧某处时,记录右侧两处膜外电位得变化图应如下图所示

不难瞧出,图②与图③之间应还有一个图,应由五个图表示,这五个图只能由下图(一)或图(二)表示:

就09年上海题而言,若这五个图由图(一)所示,由于图(一)得①、③、⑤三处得A、B两处得电位变化完全相同,所以表示A得膜内电位与B得膜外电位差得曲线应有三处就是负值,而题中得表示A得膜内电位与B得膜外电位差得曲线只有首末两处就是负值,不符合,故这五个图由图(二)所示。?当两侧得兴奋传导如图(一)

所示时,记录两处膜外电位变化得曲线中间就是0得时间可以维持较长得时间,

当两侧得兴奋传导如内(二)所示时,记录两处膜外电位变化得曲线中间就是0得时间只可以维持较短得时间,有关09年上海题得两侧得兴奋传导应如图(二)所示,曲线中间就是0得时间只可以维持较短得时间,2010年海南题曲线中间就是0得时间很短,就是否就是对09年上海题得修正。

可见这两个图得兴奋在两点间得传导只有第3个图不同,图(一)得图3两处都就是静息电位,图(二)得图③两处都就是动作电位、

就09年上海题而言,若这五个图由图(一)所示,由于图(一)得1 、3 、5三处得A、B两处得电位变化完全相同,所以表示A得膜内电位与B得膜外电位差得曲线应有三处就是负值,而题中得表示A得膜内电位与B得膜外电位差得曲线只有首末两处就是负值,不符合,故这五个图由图(二)所示。?当两侧得兴奋传导如图(一)所示时,记录两处膜外电位变化得曲线中间就是0得时间可以维持较长得时间,当两侧得兴奋传导如内(二)所示时,记录两处膜外电位变化得曲线中间就是0得时间只可以维持较短得时间,有关09年上海题得两侧得兴奋传导应如图(二)所示,曲线中间就是0得时间只可以维持较短得时间,2010年海南题曲线中间就是0得时间很短,就是否就是对09年上海题得正。

需要说明一下,无论兴奋就是按图(一)传导,还就是兴奋按图(二)传导,所记录得两处得膜外得电位差变化可以就是相同得,不能据两处得膜外得电位差变化曲线推测出兴奋就是按图(一)传导,还就是兴奋按图(二)传导。?兴奋就是按图(一)传导与兴奋按图(二)传导,所记录得某处得膜内得电位与另一处得膜外电位得电位差却就是不相同得,据此可推出所记录就是某处得膜内得电位与另一处得膜外电位得电位差还就是另处得膜外得电位与某处得膜内电位得电位差,可以推测出兴奋就是按图(一)传导,还就是兴奋按图(二)传导、?还可以总结出按图(一)传导,还就是兴奋按图(二)传导,具体情况取决于兴奋区域大小、两测量电极之间得距离以及动作电位传导速度三者之间得关系。当两个测量电极之间得间隔距离较大或动作电位传导速度较小,就可以用图(一)表示,当两个测量电极之间

得间隔距离较小或动作电位传导速度较大,就可以用上图(二)表示,09年上海题只能用图(二)解释所给定得电位变化曲线、?用图(二)解释所给定得电位变化曲线时,两处得动作电位就是先后产生得,在这种情况下两处得膜外维持等电位得时间应该很短,就就是海南题得D选项。

单就两处得膜外维持等电位得时间长短而言,图(一)可得到上海C,图(二)可得出海南D及上海D。

小狗啃骨头 : 1、电表得偏转问题

我承认电表得偏转方向主要取决于电表内部得线圈缠绕方式。但就是默认得电表就是这样得:电流从正接线柱流入时,表现为正值,指针向右偏转;电流从负接线柱流入时,表现为负值,指针向左偏转、

在各种版本得教材中,都就是电表先向左偏转,这表明有电流从负接线柱流入。在人教版得教材中,由于左侧(靠近刺激得一侧)得膜外电位首先变为负值,所以电流得方向就是从右侧流向左侧。由此可知,右侧就是电表负接线柱,左侧就是电表正接线柱。

2、示波器得问题

示波器得连接方式不同,也会导致不同得测量结果。如果示波器得正接线柱连接在右侧(远离刺激得一侧,在“冰河”老师提供得链接中可以瞧到就就是这样连接得),那么就可以得到王玢主编得生理学中得图像。

3、王玢主编教材中存在得矛盾

既然电表测量时,电表得正接线柱放置在靠近刺激得一侧,负接线柱放置在远离刺激得一侧;而示波器测量时,正接线柱放置在远离刺激得一侧,负接线柱放置在靠近刺激得一侧。这难道不就是自相矛盾不?

指针左偏转(负值)就代表电流从负接线柱流入,指针右偏转(正值)就代表电流从正接线柱流入,电流表通常左侧就是正接线柱,右侧就是负接线柱。因此电表图像就是在一种默认状态下得到得。

膜电位变化曲线分析

膜电位变化曲线分析 1、(09年上海28)神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是 答案是C,曲线一开始是向下变化,中间显示两侧电位差为0的时期较长。 先需所给的条件“用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图”得出记录仪记录A、B两电极之间的电位差是A点的膜内电位和B点的膜外电位的差值(A点的膜内电位减去B点的膜外电位),可知若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,一开始A、B两处都是静息电位,膜外都是正电位,所以A、B两处的电位差为0,知道答案在C和D中选。又因为若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,记录仪记录的就是A、B两处的膜外电位的差值,动物电位先传到A点,所以当A点的膜外先变成负电位,A、B两处的膜外电位的差值为负值,可知只有C符合。 做过这个上海题后,可做如下总结:当记录仪记录两处的膜外电位的差时,所得出的曲线除了开始和结束是0电位外,中间也要经历0电位。 2、(2010年海南9)将记录仪(R)的两个电极置于某一条结构和功能完好的神经表面,如右图,给该神经一个适宜的刺激使其产生兴奋,可在R上记录到电位的变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化的曲线是 答案是D,曲线一开始是向上变化,中间显示两侧电位差为0的时期很短。 若细心观察这两年高考题的答案就会发现,同样是刺激左侧,然后记录右侧两处的膜外电位变化,

和上海题相似之处是都是刺激两处的左侧,再记录两处的膜外电位,但不同的是,做上海题时能从已给的曲线图推测所测的值是左侧电位和右侧电位的差值,解题时可据曲线是应先向下还是应先向上,初定是哪几个选项正确。海南题没有给出两侧电位的变化曲线,推测不出所测的值是左侧电位和右侧电位的差值还是右侧电位和左侧电位的差值,所以不能从应先向下还是应先向上,但可以根据所得出的曲线除了开始和结束是0电位外,中间也要经历0电位直接选出D选项。 若细心观察这两年高考题的答案就会发现,09年上海题给的答案是C,曲线一开始是向下变化,中间显示两侧电位差为0的时期较长,2010年海南给的答案是D,曲线一开始是向上变化,中间显示两侧电位差为0的时期很短。由于上海题时所测的值是左侧电位和右侧电位的差值,可见海南题所测的值是右侧电位和左侧电位的差值,这样就不难解释上海题曲线一开始是向下变化,海南题曲线一开始是向上变化。 按教材,刺激神经左侧某处时,记录右侧两处膜外电位的变化图应如下图所示 不难看出,图②和图③之间应还有一个图,应由五个图表示,这五个图只能由下图(一)或图(二)表示: 就09年上海题而言,若这五个图由图(一)所示,由于图(一)的①、③、⑤三处的A、B两处的电位变化完全相同,所以表示A的膜内电位和B的膜外电位差的曲线应有三处是负值,而题中的表示A的膜内电位和B的膜外电位差的曲线只有首末两处是负值,不符合,故这五个图由图(二)所示。 当两侧的兴奋传导如图(一)所示时,记录两处膜外电位变化的曲线中间是0的时间可以维持较长的时间,当两侧的兴奋传导如内(二)所示时,记录两处膜外电位变化的曲线中间是0的时间只可以维持较短的时间,有关09年上海题

对动作电位变化图的分析

对动作电位变化图的分析 1 各个阶段变化原因: 1.1 膜内外的离子分布 细胞内外离子分布不均匀是静息电位和动作电位形成的基础,这种分布不均匀与钠钾泵的作用密不可分。钠钾泵是一种普遍存在于动物各种细胞膜上的特异性蛋白质,这种载体蛋白每分解一个ATP分子,可以将3个Na+送出细胞外,同时将2个K+送入细胞内,从而使细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高。除了Na+和K+分布不均匀以外,细胞内还存在着大量的带负电的有机大分子物质A-,细胞膜对他们是没有通透性的,同样在细胞膜外也存在着高浓度的Cl-。总的来看,细胞膜内:K+浓度高,同时存在大量的A-;细胞膜外:Na+浓度高,同时也存在着大量的Cl-。这种膜内外离子分布的不平衡是静息电位和动作电位形成的离子基础。 1.2 静息电位的形成 细胞处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,而对其他离子通透性很小甚至是没有通透性。这种对K+通透性的实质,是依赖于细胞膜上的漏K+通道来实现的,K+可以通过该通道被动外流,使得膜外的阳离子增多,膜内的阳离子减少,从而造成膜外电位高于膜内电位的状态,当K+的移动达到平衡时,细胞膜内外两侧就形成了一个相对稳定的电位差,这就是我们通常所说的静息电位,这个过程被称为极化。 1.3动作电位的形成 动作电位是膜电位的一次快速变化,随后恢复到静息膜电位状态,包括去极化、反极化和复极化三个连续变化的过程。受到一定的刺激时,细胞膜上的部分电压门控Na+通道开放,允许Na+流进细胞,膜内电位升高膜外电位降低,当膜内外电位相等时膜外仍为高Na+状态,该过程可称为去极化。Na+继续内流,膜内电位继续升高,直至Na+内流达到其平衡状态,膜内外两侧形成的电位差就是动作电位的最大值,这个过程可以称之为反极化。这两个过程也就是上图中所显示的动作电位的上升相。 当动作电位达到最大值时开放的电压门控Na+通道失活、关闭,而电压门控K+通道开放,少量的K+在细胞内强大的电动势和浓度梯度的作用下迅速外流,使细胞内电位降低,细胞外电位升高,这一变化也就是上图中所显示的动作电位的下降相。这个过程被称为复极化。在完全恢复到静息电位之前,钠钾泵的活动会增强,将进入细胞的Na+排出,将透出细胞的K+重新移入细胞内,恢复最开始的离子浓度梯度,为重建膜的静息电位做好准备。 2 关于该变化过程的几个疑问 2.1 钠钾泵的作用实质是什么? 细胞膜电位变化主要依赖于Na+、K+浓度梯度为基础而形成。用某些化学试剂(如氰化钠)使钠钾泵中毒失去作用,且神经细胞存在足够的离子浓度梯度,兴奋仍能传导多次。但每次冲动,钠离子进入细胞内不能泵出去,而钾离子穿出细胞后又不能泵回来。最后形成细胞内钠离子浓度太高而钾离子浓度太低以致没有足够的钾离子外流来维持静息电位,而只有处于静息电位的细胞膜才具有产生兴奋的能力。这时除非钠钾泵再开动,否则神经细胞将失去作用。也就是说若失去了膜内外的离子分布不平衡的状态,神经冲动是不能形成和传导的。因此,这种依赖于ATP的钠钾泵的活动,实质上是将细胞通过代谢产生的ATP中的能量转变为膜两侧的离子势能,细胞受到刺激后,再将这种离子势能转变为动能——动作电位而传播。 2.2 通过离子通道移动的离子何时会达到平衡? 静息状态时,细胞膜上的漏K+通道打开, K+外流既有动力又有阻力。动力来自于膜内的高浓度的K+,促使K+顺浓度梯度外流;K+的外流使膜外的电位逐渐升高,这种膜外的正电位形成的电场力又会阻止带正电荷的K+继续外流,这就是膜内K+外流的阻力。当这两种力达到

膜电位变化曲线分析

膜电位变化曲线分析 1、(09年上海28)神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果就是 答案就是C,曲线一开始就是向下变化,中间显示两侧电位差为0的时期较长。 先需所给的条件“用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图”得出记录仪记录A、B两电极之间的电位差就是A点的膜内电位与B点的膜外电位的差值(A点的膜内电位减去B点的膜外电位),可知若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,一开始A、B两处都就是静息电位,膜外都就是正电位,所以A、B两处的电位差为0,知道答案在C与D中选。又因为若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,记录仪记录的就就是A、B两处的膜外电位的差值,动物电位先传到A点,所以当A点的膜外先变成负电位,A、B两处的膜外电位的差值为负值,可知只有C符合。 做过这个上海题后,可做如下总结:当记录仪记录两处的膜外电位的差时,所得出的曲线除了开始与结束就是0电位外,中间也要经历0电位。 2、(2010年海南9)将记录仪(R)的两个电极置于某一条结构与功能完好的神经表面,如右图,给该神经一个适宜的刺激使其产生兴奋,可在R上记录到电位的变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化的曲线就是答案就是D,曲线一开始就是向上变化,中间显示两侧电位差为0的时期很短。 若细心观察这两年高考题的答案就会发现,同样就是刺激左侧,然后记录右侧两处的膜外电位变化, 与上海题相似之处就是都就是刺激两处的左侧,再记录两处的膜外电位,但不同的就是,做上海题时能从已给的曲线图推测所测的值就是左侧电位与右侧电位的差值,解题时可据曲线

膜电位变化及其测量(优质教学)

膜电位变化及其测量 一、设计思路及依据 神经纤维受到刺激后,兴奋产生以及传导这部分内容在高三教学中是非常重要的内容之一,上海市在2003和2009年的高考试卷中考到这部分内容,学生的得分率很低。教师在教这部分内容时,也都觉得这部分内容不好处理,虽然教师绞尽脑汁设计教学,但还是无法真正让学生理解透彻甚至掌握,也就成为学生碰到此部分内容就无从下手。 本节课的主要目的,是针对神经纤维上兴奋的产生与传导这部分教学内容,探索一种有效地教学方法,通过绘图使学生能够理解并掌握这部分内容,学会解析这部分内容相关题目的步骤,从而提高解题的正确率。 二、教学目标: 通过对典型题目的分析,结合动手绘图,能够熟练运用神经纤维上兴奋的产生与传导内容解析有关膜电位变化曲线题目,感悟生命科学学习过程中的严谨的逻辑思维。 三、教学重点、难点: 运用神经纤维上兴奋的产生与传导内容解析有关膜电位变化曲线题目 四、教学过程: 复习提问: 1、神经纤维上受到刺激时膜电位会发生什么变化? 2、兴奋在神经纤维上的传到形式以及方向? 例1:神经电位的测量装置如下图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,涂黑区表示兴奋区域,下图中指针所示电流方向,依次看到现象的顺序如图: 分析一:指针偏转几次,方向如何? 测膜外电流,指针偏转2次且方向相反 例2:神经电位的测量装置如下图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,涂黑区表示兴奋区域,下图中指针所示电流方向,依次看到现象的顺序如图: 分析二:指针偏转几次,方向如何? 测膜内外电流,指针偏转3次且方向相同 例3:(2010年十三校联考)下图为神经电位的测量装置,其中箭头表示施加适宜刺激,涂黑区表示兴奋区域。用仪器记录a、b两电极之间的电位差,结果预期的电位测量结果是()

膜电位变化曲线分析

膜电位变化曲线分析 1、(09年上海28)神经电位得测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间得电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果就是 答案就是C,曲线一开始就是向下变化,中间显示两侧电位差为0得时期较长。 先需所给得条件“用记录仪记录A、B两电极之间得电位差,结果如右侧曲线图”得出记录仪记录A、B两电极之间得电位差就是A点得膜内电位与B点得膜外电位得差值(A点得膜内电位减去B点得膜外电位),可知若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,一开始A、B两处都就是静息电位,膜外都就是正电位,所以A、B两处得电位差为0,知道答案在C与D中选。又因为若将记录仪得A、B两电极均置于膜外,记录仪记录得就就是A、B两处得膜外电位得差值,动物电位先传到A点,所以当A点得膜外先变成负电位,A、B两处得膜外电位得差值为负值,可知只有C符合。 做过这个上海题后,可做如下总结:当记录仪记录两处得膜外电位得差时,所得出得曲线除了开始与结束就是0电位外,中间也要经历0电位。 2、(2010年海南9)将记录仪(R)得两个电极置于某一条结构与功能完好得神经表面,如右图,给该神经一个适宜得刺激使其产生兴奋,可在R上记录到电位得变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化得曲线就是答案就是D,曲线一开始就是向上变化,中间显示两侧电位差为0得时期很短。 若细心观察这两年高考题得答案就会发现,同样就是刺激左侧,然后记录右侧两处得膜外电位变化, 与上海题相似之处就是都就是刺激两处得左侧,再记录两处得膜外电位,但不同得就是,做上海题时能从已给得曲线图推测所测得值就是左侧电位与右侧电位得差值,解题时可据曲线

动作电位的变化过程

动作电位的变化过程:1静息相(处于极化状态,即静息电位状态)2去极相(首先C膜的静息电位由-90MV减小到0,叫去极化。C膜由0MV转变为外负内正的过程叫反极相)3复极相(动作电位的上升支很快从顶点快速下降,膜内电位由正变负,直到接近静息电位的水平,形成曲线的下降芝,叫复极化时相。。动作电位的上升支和下降支持续时间都很短,历时不超过2毫秒,所记录下的图形很尖锐,叫锋电位。锋电位之后还有一个缓慢的电位波动,这种时间较长波动较小的电位变化叫后电位 肌纤维的兴奋—收缩耦联:通常把以肌C膜的电位变化为特征的兴奋过程和以肌丝滑行为基础的收缩过程之间的终结过程成为;= 兴奋—收缩耦联的三步骤:1兴奋通过横小管系统传导到肌C内。2三联管结构处的信息传递。3肌质网对CA再回收。 骨骼肌的生理特性及兴奋条件:生理特性有兴奋性,收缩性。条件:1刺激强度(引起肌肉兴奋的最小刺激为阙刺激)2刺激的作用时间(足够时间)3刺激强度变化率(刺激电流由无到有或由大到小的变化率) 骨骼肌的收缩形式:根据肌肉收缩时的长度变化分四种。1向心收缩(肌肉收缩时长度缩短的收缩。向心收缩时肌肉长度缩短、起止点相互靠近,引起身体运动。且,肌肉张力增加出现在前,长度缩短出现在后。但肌肉张力在肌肉开始收缩后即不再增加,直到收缩结束。又叫等张收缩。是做功的=负荷重量*负荷移动距离。整个运动范围内,肌肉用力最大的一点称为顶点。在此关节角度下杠杆效率最差,只有顶点处肌肉才可能达到最大力量收缩。例子:肱二头肌收缩使肘关节屈曲举起某一恒定负荷)2等长收缩(肌肉在收缩时其长度不变,这种收缩叫--。有两种情况:肌肉收缩时对抗不能克服的负荷;当其他关节由于肌肉离心收缩或向心收缩发生运动时,等长收缩可使某些关节保持一定位置,为其他关节的运动创造适宜的条件。例子:十字支撑,直角支撑)3离心收缩(肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩。可以防止运动损伤。肌肉做负功。例子:高处跳下,脚先着地,通过反射活动使股四头肌和臀大肌产生离心收缩)4等动收缩(在整个关节运动范围内肌肉以恒定的速度,且肌肉收缩时产生的力量始终与阻力相等的肌肉收缩。整个收缩过程速度恒定。自由泳的划水动作。等动练习是提高肌肉力量的有效手段。) 骨骼肌不同收缩形式的比较:1力量(肌肉收缩时产生的张力大小取决于肌肉收缩类型和收缩速度。关于离心收缩为何能产生较大张力?①牵张反射,肌肉受到外力的牵张时会反射性引起收缩。在离心收缩时肌肉受到强烈的牵张,因此会反射性引起肌肉强烈收缩。2离心收缩时肌肉中的弹性成分被拉长而产生阻力,同时肌肉中的可收缩成分也产生最大阻力。而向心收缩只有可收缩成分肌纤维在收缩时产生克服阻力的肌肉张力。)2肌电(等速向心收缩和离心收缩时,在一定范围内积分肌电与肌肉张力成正比。在负荷相同情况下,离心收缩的IEMG较向心收缩低。)3代谢(在输出功率相同的情况下,肌肉离收缩时所消耗的能量低于向心收缩,耗氧量也低,与代谢相关的生理指标低于向心)4肌肉酸痛(做退让工作时容易引起肌肉酸痛和损伤,) 骨骼肌收缩的力学表现:1绝对力量和相对力量(某一块肌肉做最大收缩时产生的张力为该肌肉的绝对肌力。相对肌力是指肌肉单位横断面积所具有的肌力。)2肌肉力量与运动(①力量—速度曲线。张力大小取决于横桥数目,收缩速度取决于能量释放速率和肌球蛋白ATP 酶活性。要想得到较快的收缩速度就必须降低负荷量。②肌肉力量与运动速度。当以同样速度运动时,力量大的表现出来的力量也大。③肌肉力量与爆发力。P=maD/t) 肌纤维类型的划分:1根据收缩速度(快肌纤维和慢肌)2根据收缩及代谢特征(快缩、糖酵解型,快缩、氧化、糖酵解型和慢缩、氧化型。)3根据收缩特性及色泽(快缩白、快缩

细胞膜电位

细胞膜电位 百科名片 组织细胞安静状态下存在于膜两侧的电位差,称为静息电位,或称为膜电位。编辑本段细胞膜电位分静息电位与动作电位。 1、静息电位 细胞在安静状态时,正电荷位于膜外一侧(膜外电位为正),负电荷位于膜内一侧(膜内电位为负,)这种状态称为极化。如果膜内外电位差增大,即静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为超极化。相反地,如果膜内外电位差减小,即膜内电位向负值减小的方向变化,则称为去极化或极化。一般神经纤维的静息电位如以膜外电位为零,膜内电位为-70~-90mv。静息电位是由于细胞内K+出膜,膜内带负电,膜外带正电导致的。 2、动作电位 当细胞受刺激时,在静息电位的基础上可发生电位变化,这种电位变化称为动作电位。动作电位的波形可因记录方法不同而有所差异以微电极置于细胞内,记录到快速、可逆的变化,表现为锋电位;锋电位代表细胞兴奋过程,是兴奋产生和传导的标志。锋电位在示波器上显示为灰锐的波形,它可分为上升支和一个下降支。上升支先是膜内的负电位迅速降低到零的过程,称为膜的去极化(除极),接着膜内电位继续上升超过膜外电位,出现膜外电位变负而膜内电位变正的状态,称为反极化。下降支是膜内电位恢复到原来的静息电位水平的过程,称为复极化。锋电位之后到完全恢复到静息电位水平之前,还有微小的连续缓慢的电变化,称为后电位。心肌细胞的生物电现象和神经纤维、骨骼肌等细胞一样,包括安静时的静息电位和兴奋时的动作电位,但有其特点。心肌细胞安静时,膜内电位约为-90mv。心肌细胞静息电位形成的原理基本上和神经纤维相同。主要是由于安静时细胞内高浓度的k﹢向膜外扩散而造成的。当心肌细胞接受刺激由静息状态转入兴奋时,即产生动作电位。其波形与神经纤维有较大的不同,主要特征是复极过程复杂,持续时间长。心肌细胞的某一点受刺激除极后,立即向四周扩散,直至整个心肌完全除极为止。已除极处的细胞膜外正电荷消失,未除极处的细胞膜仍带正电而形成电位差。除极与未除极部位之间的电位差,引起局部电流,由正极流向负极。复极时,最先除极的地方首先开始复极,膜外又带正电,再次形成复极处与未复极处细胞膜的电位差,又产生电流。如此依次复极,直至整个心肌细胞的同时除极也可以看

3 加强提升课(6) 膜电位测定及相关的实验探究

加强提升课(6) 膜电位测定及相关的实验探究 突破一 膜电位的变化及测量 1.膜电位峰值变化的判断 (1)K +浓度只影响静息电位 ?????K +浓度升高→电位峰值升高 K +浓度降低→电位峰值降低 (2)Na +浓度只影响动作电位? ????Na +浓度升高→电位峰值升高Na +浓度降低→电位峰值降低 2.膜电位的测量 (1)膜电位的测量方法 测量方法 测量图解 测量结果 电表一极接膜外,另一极接膜内 电表两极均接膜外(内)侧 1.将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位。适当降低溶液S 中的Na + 浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到( ) A .静息电位值减小 B .静息电位值增大 C .动作电位峰值升高 D .动作电位峰值降低 解析:选D 。静息电位的产生是由于细胞内K +外流,动作电位的产生是由Na +内流导致的,如果减少溶液S 中的Na +浓度,则会导致动作电位形成过程中Na +内流量减少,而使峰值降低。 2.(2020·天津模拟)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na + 浓度不同的两种海水中受刺激

后的膜电位变化情况。下列描述错误的是() A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化 B.两种海水中神经纤维的静息电位相同 C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内 解析:选C。分析题图曲线可知,曲线a表示神经纤维,受刺激后膜内电位上升,变为正值,之后又变为负值,符合动作电位曲线图,代表正常海水中膜电位的变化,A正确;a、b两条曲线的起点与终点的膜电位值相同,则说明两种海水中神经纤维的静息电位相同,B 正确;不论是低钠海水,还是正常海水,静息状态都是膜外Na+浓度高于膜内,C错误;正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内,D正确。 3.(不定项)下图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是() A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因 B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,不消耗能量 C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态 D.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大 解析:选BC。神经纤维形成静息电位的主要原因是K+的大量外流,A项错误;bc段Na+通过协助扩散的方式大量内流,需要载体蛋白的协助,不消耗能量,B项正确;cd段K +外流,此时细胞膜对K+的通透性大,对Na+的通透性小,K+通道多处于开放状态,Na+通道多处于关闭状态,C项正确;动作电位的大小与有效刺激的强弱无关,只要达到了有效

电位变化曲线分析.

1、09年上海28.神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是学科网 答案是C,曲线一开始是向下变化,中间显示两侧电位差为0的时期较长。 先需所给的条件“用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图”得出记录仪记录A、B两电极之间的电位差是A点的膜内电位和B点的膜外电位的差值(A点的膜内电位减去B点的膜外电位),可知若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,一开始A、B两处都是静息电位,膜外都是正电位,所以A、B两处的电位差为0,知道答案在C和D中选。又因为若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,记录仪记录的就是A、B 两处的膜外电位的差值,动物电位先传到A点,所以当A点的膜外先变成负电位,A、B两处的膜外电位的差值为负值,可知只有C符合。

做过这个上海题后,可做如下总结:当记录仪记录两处的膜外电位的差时,所得出的曲线除了开始和结束是0电位外,中间也要经历0电位。 2、2010年海南9.将记录仪(R)的两个电极置于某一条结构和功能完好的神经表面,如右图,给该神经一个适宜的刺激使其产生兴奋,可在R 上记录到电位的变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化的曲线是 答案是D,曲线一开始是向上变化,中间显示两侧电位差为0的时期很短。 若细心观察这两年高考题的答案就会发现,同样是刺激左侧,然后记录右侧两处的膜外电位变化, 和上海题相似之处是都是刺激两处的左侧,再记录两处的膜外电位,但不同的是,做上海题时能从已给的曲线图推测所测的值是左侧电位和右侧电位的差值,解题时可据曲线是应先向下还是应先向上,初定是哪几个选项正确。海南题没有给出两侧电位的变化曲线,推测不出所测的值是左侧电位和右侧电位的差值还是右侧电位和左侧电位的差值,所以不能从应先向下还是应先向上,但可以根据所得出的曲线除了开始和结束是0电位

专题兴奋在神经纤维上传导过程中的电位变化

专题:兴奋在神经纤维上传导过程中的电位变化 一、钠-钾泵(简称钠泵) 1、简介:是镶嵌在细胞膜磷脂双分子层之间的一种特殊蛋白质,它是一种大分子蛋白,具有ATP酶的活性,可催化ATP水解。当细胞内Na+增加或细胞膜外K+增加时被激活,因此又称Na+-K+依赖式ATP酶。 2、功能: ①可利用水解ATP释放的能量,逆浓度梯度转运Na+和K+。将细胞内Na+移出细胞,将细胞外K+移入细胞。(此过程属于主动运输) ②每水解1分子ATP,可将3个Na+移出细胞外,同时将2个K+移入细胞内。 3、结构及作用原理: (1)钠泵由α和?两个亚单位组成 α链:①水解ATP的部位 ②与Na+和K+给合的部位,Na+的给合位点在细胞膜内侧,K+的给合位 点在细胞膜外侧。 ③由1022个氨基酸组成 ④是1个10次穿膜的肽链 ⑤肽链的N端和C端都在细胞内侧 ?链:①由302个氨基酸组成 ②只有1次跨膜 ③功能尚不完全清楚 (2)哇巴因:钠泵的特异性阻断剂 4、意义: ①钠泵造成的细胞内高K+是某些代谢反应的必要条件。如核糖体合成蛋白质就需要高K+环境。 ②维持细胞内外离子不均衡,细胞外高Na+,细胞内高K+,是产生生物电的基础。 膜内K+/膜外K+=30倍膜外Na+/膜内Na+=12倍 ③钠泵活动所贮备的能量也可以完成其他的生理活动,例如小肠上皮细胞对葡萄糖的继发性主动转运。

二、静息电位和动作电位的产生原理 (一)静息电位(RP)产生的原理 1、静息电位:指细胞在未受刺激时(安静状态下)存在于细胞膜内、外两侧的电位差(外正内负)称静息电位。 2、测量方法:利用灵敏电流计,将1个电极插入细胞 内,作为记录电极。另1个电极置于细胞外,作为参考电 极。置于细胞外的电极通常是接地的,所以记录到的电位 是以细胞外为零电位的膜内电位。 3、静息电位数值:绝大多数细胞的静息电位是稳定的。范围在-10—-100mV之间。 骨胳肌细胞:-90mV 红细胞:-10mV 神经细胞:-70mV 注:这些静息电位数值是以细胞外零电位为参考,例如:骨胳肌细胞-90mV,可以理解为骨胳肌细胞膜内的电位比膜外低90mV。 4、几个概念: (1)极化:静息电位存在时,细胞膜电位外正内负的状态。 (2)超极化:静息电位增大(膜内负值增大) (3)去极化:静息电位减小(膜内负值减小) (4)反极化:去极化进一步加剧,膜内电位变为正值,而膜外电位变为负值,则称为反极化 (5)超射:膜电位高于零电位的部分,称为超射。 (6)复极化:细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。 5、产生原理 细胞膜两侧的离子呈不均衡分布,膜内的钾离子高于膜外,膜内的钠离子和氯离子低于膜外,即胞内为高钾、低钠、低氯的环境。在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,仅为钾离子通透性的1/100~1/50,而对氯离子则几乎没有通透性。因此,安静状态下细胞离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。 钾离子外流并不能无限制地进行下去,因为随着钾离子顺浓度差外流,它所形成的内负外正的电场力会阻止带正电荷的钾离子继续外流。当浓度差形成的促使钾离子外流的动力与阻止钾离子外流的电场力(阻力)达到平衡时,钾离子的净移动就会等于零。此时,细胞膜两侧稳定的电位差称静息电位,又称K+平衡电位。

神经电位变化

神经电位的相关高考试题归类解读 一、有关电位变化机理的背景知识 1.静息电位由于神经细胞膜内外各种电解质离子浓度不同,膜外钠离子浓度高,膜内钾离子浓度高,而神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同。神经细胞膜在静息时对钾离子的通透性大,对钠离子的通透性小,膜内的钾离子扩散到膜外,而膜内的负离子却不能扩散出去,膜外的钠离子也不能扩散进来。所以,膜内为负,膜外为正(极化状态)。 2.动作电位在神经纤维膜上有两种离子通道,一种是钠离子通道,一种是钾离子通道。当神经某处受到刺激时会使钠通道开放,于是膜外的钠离子在短期内大量涌入膜内,该处极化状态被破坏,变成了内正外负(反极化)。但在很短的时期内钠通道又重新关闭,钾通道随之开放,钾离子又很快涌出膜外,使得膜电位又恢复到原来外正内负的状态。右图即为整个过程的电位变化曲线。接着,在短时间内,神经纤维膜又恢复到原来的外正内负状态──极化状态。 去极化、反极化和复极化的过程,也就是动作电位──负电位的形成和恢复的过程,全部过程只需数毫秒的时间。 3.测定电位的方法科学家发现了一种枪乌贼大神经,具有的粗大的神经纤维。又发现了一种玻璃管微电极,很细到尖端直径<1μm(只有0.5μm),管内充以KCl溶液,插入神经纤维膜内,另一个电极放在膜外为参考电极,两电极连接到电位仪测定极间电位差。发现未受刺激时的外正内负为静息电位,此状态时神经纤维膜内的电位低于膜外的电位。也就是说,膜属于极化状态(有极性的状态)。受刺激后形成的外负内正为动作电位。不管是静息电位还是动作电位均为跨膜电势差。 二、几种高考典型试题的分类解读 题型一:神经细胞膜内外电位变化──

电位分析 - 原本

电解分析和库伦分析法 1、以电解法分析金属离子时,为什么要控制阴极的电位? 解:由于各种金属离子具有不同的分解电位,在电解分析时,金属离子又大部分在阴极上析出,因此需要控制阴极的电位,以便不同金属离子分别在不同的电位析出,从而实现分离的目的。 2、10.00mL浓度约为0.01mol.L-1的HCl溶液,以电解产生的OH-滴定此溶液,用pH计指示滴定时pH的变化,当到达终点时,通过电流的时间为6.90min,滴定时电流强度为20mA,计算此HCl溶液的浓度。 解:根据题意: m/M = 20 ×10-3×6.90 ×60/96487 = 8.58 ×10-5mol 故: C HCl = 8.58 ×10-3mol.L-1 原子发射光谱法 一.选择填空 1.在发射光谱中,光源的作用是( B ) A.发射出待测元素的特征光谱 B.将试样蒸发、离解、原子化,产生光辐射。 C.提供仪器照明 D.辐射出试样的连续光谱。 2.在ICP—AES中,氩气作用是 ( D ) A.产生等离子体气体 B.冷却炬管 C.雾化和输送样品溶液 D.以上全部 3.衡量光栅分光能力指标是( C ) A.分辨率 B.色散率 C.分辨率和色散率 D.进、出口狭缝。 4.在ICP—AES中,其核心部件是( C ) A.雾化装置 B.分光系统 C.炬管 D.高频发生器 5.用发射光谱进行元素定性分析依据是 ( A ) A.元素的特征谱线是否出现 B.元素的特征谱线强度 C.元素的含量 D.样品的基体成分 检测题: 1、以下关于“在炬焰中进行的过程”的选项中错误的是 B 。 A、原子化 B、吸收待测元素的特征谱线 C、激发 D、发射元素的特征谱线 2、等离子体发射光谱仪采用的工作气是 D 。 A、纯氧 B、纯氮 C、H2 D、氩气99.99% 3、ICP—AES测定时,应当用 B 来配制标准溶液。 A、自来水 B、去离子水 C、蒸馏水 D、矿泉水 4、ICP—AES适合于 C 样品的分析。 A、悬浮液 B、固体 C、溶液 D、胶体 5、如果炬管有过热现象,为避免烧坏炬管,应采取的措施是 B 。