分形维数代码

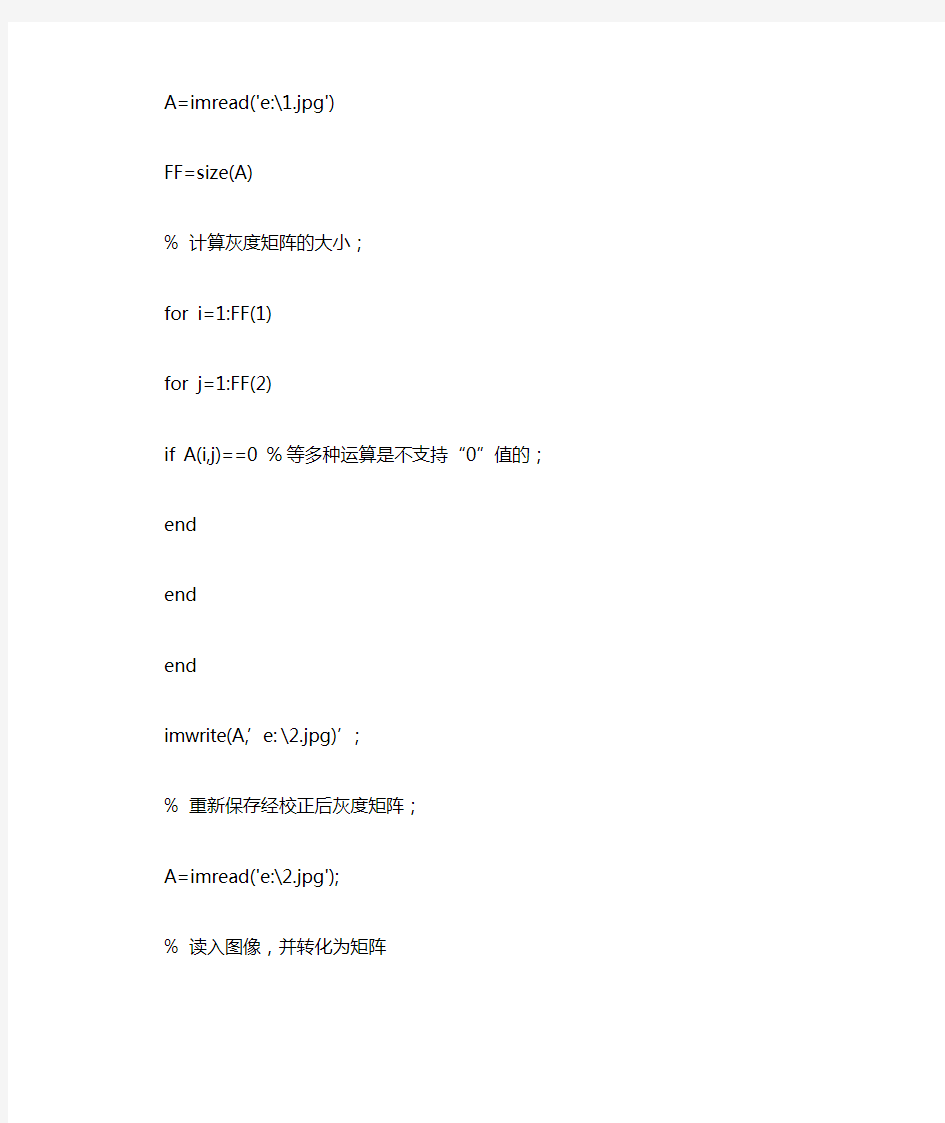

A=imread('e:\1.jpg')

FF=size(A)

% 计算灰度矩阵的大小;

for i=1:FF(1)

for j=1:FF(2)

if A(i,j)==0 % 等多种运算是不支持“0”值的;

end

end

end

imwrite(A,’e:\2.jpg)’;

% 重新保存经校正后灰度矩阵;

A=imread('e:\2.jpg');

% 读入图像,并转化为矩阵

t=graythresh(A);

% 计算二值化阈值

B=im2bw(A,t);

% 输出图像的二值化矩阵

% image(B);

[x,y]=size(B);

% 图像尺寸

u=1;

V=nonzeros(B);

Area=sum(V)/(x*y);

for side_length=2:110

% 定义观测尺度,即正方形(盒子)边长

Hang=mod(x,side_length);

Lie=mod(y,side_length);

C=B(1:x-Hang,1:y-Lie);

% 若图像大小“x×y”不能被正方形

%“side_length ×side_length”整除,则舍去多余的“边幅”部分;[m,n]=size(C);

X=reshape(C,side_length, numel(C)/side_length);

interim1=sum(X);

Y=reshape(interim1,side_length,numel(interim1)/side_length);

interim2=sum(Y);

Number=numel(nonzeros(interim2));

% 计数有像素(“1”)的盒子数

interim=sum(interim2');

%当盒子边长为side_length时,统计出各个

% 盒子内的“1”值之和“interim2”,以及所有盒子“1”值总和“interim”,W(u,1)= Number;

u=u+1;

end

y=log(W);

x=log(2:110);

plot(x,y,'o');

Dbox=polyfit(x',y,1)

% 线性方程斜率的绝对值即为盒子维数

B=nonzeros(B);

Area % 给出像素的占有率

分形维数算法

分形维数算法. 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形,如Cantor集,Koch曲线,Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的,随机生成的分形,

如蜿蜒曲折的海岸线,变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近 似的或统计意义上的,这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形,其自相似性、标度不变性理论上是无限的(观测尺度可以趋于无限小)。不管我们怎样缩小(或放大)尺度(标度)去观察图形,其组成部分和原来的图形没有区别,也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形,其计算方法比较简单,可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) (2-20) 如Cantor集,分数维D=ln2/ln3=0.631;Koch曲线分数维 D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形,它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多,它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的[26]。点 集和多枝权的三维图形,下面介绍一些常用的测定方法(1)尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量,保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ,得到一系列长度N(λ),λ越小、N越大。如果作lnN~lnλ图后得到斜率为负的直线,这表明存在如下的幂函数关系

-D(2-21) N~λ上式也就是Mandelbrot在《分形:形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的,使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为: 1-D(2-22)L=Nλ~λ 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52,而不列颠西部海岸线的分维D≈[27]。。这说明挪威的海岸线更曲折一些1.3. )小岛法(2面积如果粗糙曲线都是封闭的,例如海洋中的许多小岛,就可以利用周长-关系求分维,因此这个方法又被称为小岛法。则与λ的而面积A对于规则图形的周长与测量单位尺寸λ的一次方成正比, 二次方成正比。通常我们可以把它们写成一个简单的比例关系:1/2 (2-23) AP∝对于二维空间内的不规则分形的周长和面积的关系显然更复杂一些,提出,应该用分形周长曲线来代替原来的光滑周长,从而给出了下Mandelbrot 述关系式:21/??D??1/1/D2)(2-24)]?(?)]?[a?AP[(?)][??a(1?D)/DA(?00的P)式),使1(周长光滑时D=1,上式转化成为(2.23这里的分维D大于??的数1变化减缓,a是和岛的形状有关的常数,为小于是测量尺寸,一般取0/D)(1-D??减小而增大。作随测

根据计盒维数原理求一维曲线分形维数的matlab程序

根据计盒维数原理求一维曲线分形维数的matlab程序function D=FractalDim(y,cellmax) %求输入一维信号的计盒分形维数 %y是一维信号 %cellmax:方格子的最大边长,可以取2的偶数次幂次(1,2,4,8...),取大于数据长度的偶数 %D是y的计盒维数(一般情况下D>=1),D=lim(log(N(e))/log(k/e)), if cellmax 一维曲线分形维数的matlab程序 function D=FractalDim(y,cellmax) %求输入一维信号的计盒分形维数 %y是一维信号 %cellmax:方格子的最大边长,可以取2的偶数次幂次(1,2,4,8...),取大于数据长度的偶数%D是y的计盒维数(一般情况下D>=1),D=lim(log(N(e))/log(k/e)), if cellmax 分形维数算法 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形,如Cantor集,Koch曲线,Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的,随机生成的分形,如蜿蜒曲折的海岸线,变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近似的或统计意义上的,这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形,其自相似性、标度不变性理论上是无限的(观测尺度可以趋于无限小)。不管我们怎样缩小(或放大)尺度(标度)去观察图形,其组成部分和原来的图形没有区别,也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形,其计算方法比较简单,可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) (2-20) 如Cantor集,分数维D=ln2/ln3=0.631;Koch曲线分数维D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形,它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多,它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的点集和多枝权的三维图形,下面介绍一些常用的测定方法[26]。 (1)尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量,保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ,得到一系列长度N(λ),λ越小、N越大。如果作lnN~lnλ图后得到斜率为负的直线,这表明存在如下的幂函数关系 N~λ-D(2-21) 上式也就是Mandelbrot在《分形:形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的,使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为: L=Nλ~λ1-D(2-22) 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52,而不列颠西部海岸线的分维D≈1.3。这说明挪威的海岸线更曲折一些[27]。 计算题 1.已知某地铁线路车辆定员每节240人,列车为6节编组,高峰小时满载率为120%,且单向最大断面旅客数量为29376人,试求该小时内单向应开行的列车数。 2、已知某地铁线路采用三显示带防护区段的固定闭塞列车运行控制方式,假设各闭塞分区长度相等,均为1000米,已知列车长 度为420米,列车制动距离为100米,列车运行速度为70km/h,制动减速度为2米/秒2,列车启动加速度为1.8米/秒2,列车最大停站时间为40秒。试求该线路的通过能力是多少? 若该线路改成四显示自动闭塞,每个闭塞分区长度为600米,则此时线路的通过能力是多少? 3.已知某地铁线路采用移动闭塞列车运行控制方式,已知列车长度为420米,车站闭塞分区为750米,安全防护距离为 200米,列车进站规定速度为60km/h,制动空驶时间为1.6秒,制动减速度为2米/秒2,列车启动加速度为1.8米/秒2,列车最大停站时间为40秒。试求该线路的通过能力是多少? 4.已知某地铁线路为双线线路,列车采用非自动闭塞的连发方式运行,已知列车在各区间的运行时分和停站时分如下表,线路的连发间隔时间为12秒。试求该线路的通过能力是多少? 5.已知地铁列车在某车站采用站后折返,相关时间如下:前一列车离去时间1.5分钟,办理进路作业时间0.5分钟,确认信号时间0.5分钟,列车出折返线时间1.5分钟,停站时间1分钟。试计算该折返站通过能力。 6.已知某终点折返站采用站前交替折返,已知列车直到时间 为40秒,列车侧到时间为1分10秒,列车直发时间为40秒,列车侧发时间为1分20秒,列车反应时间为10秒, 办理接车进路的时间为15秒,办理发车进路的时间为15秒。试分别计算考虑发车时间均衡时和不考虑发车时间均衡时,该折返站的折返能力是多少? 7.已知线路上有大小交路两种列车,小交路列车在某中间折返 站采用站前折返(直到侧发),已知小交路列车侧发时间为1分20秒,办理接车进路的时间为15秒,办理发车进路的时间为15秒,列车反应时间为10秒,列车直到时间为25 秒,列车停站时间为40秒;长交路列车进站时间为25秒。试分别计算该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少? 8.已知线路上有大小交路两种列车,小交路列车在某中间折返站采用站后折返,已知小交路列车的相关时分为:列车驶出车站 闭塞分区时间为1分15秒,办理出折返线调车进路的时间 为20秒,列车从折返线至车站出发正线时间为40秒,列车反应时间为10秒,列车停站时间为40秒。 遥感图象分形维数的几种估计算法研究1 张凯选1,郭嗣琮2 1辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院,辽宁阜新(123000) 2辽宁工程技术大学理学院,辽宁阜新(123000) E-mail:zhangkaixuan@https://www.360docs.net/doc/6f15154322.html, 摘要:美籍法国数学家曼德布罗特(B.Mandelbrot)首次引入分形这个新术语,今天分形理论已经成为一门描述自然界中许多不规则事物规律性的科学,在遥感影象学中也有很大的用途。在研究遥感图像的分形维数时,通常把图像看作一个由许多像素点的灰度值构成的曲面来进行估算和分析,本文给出了遥感图象分形维数的几种估算方法,并作了相关实验。关键词:分形,分形维数,遥感图象 中图分类号:TP7 1.引言 分形理论始创立于20世纪70年代中期[1],创立伊始就引起人们极大的兴趣,与耗散结构、混沌并称为70年代科学史上的三大发现。作为一门独立的学科,该理论只有大约30多年的历史。 基于对复杂景物自相似性的描述,Mandelbrot创立了分形几何学理论,提出用分形维数( fractal dimension)D来度量自然现象的不规则程度。分形理论借助相似性原理洞察隐藏于混乱现象中的精细结构,为人们从局部认识整体、从有限认识无限提供新的方法论,为不同的学科发现的规律提供了崭新的语言和定量的描述,为现代科学技术提供了新的思想方法。近年来,分形理论在自然科学、社会科学以及遥感的许多领域中得到了广泛的应用,并逐步成为连结现代各学科的纬线。 2.分形与分形维数的定义 美籍法国数学家曼德布罗特(B.Mandelbrot) 于1967 年在《科学》杂志上发表了一篇题为“英国的海岸线有多长? 统计自相似性与分数维数” 的论文[2], 通常被认为是“分形”学科诞生的标志。自然界的许多物体在某一范围内都具有统计的自相似性,即每一部分都被认为是整体的一个缩小图像。曼德布罗特在随后两本著作《自然界的分形几何学》和《分形、形状、机遇与维数》中第一次提出了fractal这个英文词,其原意是“不规则的”、“分数的”、“支离破碎的”物体,并阐述分形理论的基本思想,即分形研究的对象是具有自相似性的无序系统,其维数的变化是连续的。 关于分形,目前还没有严格的数学定义,只能给出描述性的定义。粗略地说,分形是对没有特征长度但具有一定意义下的自相似性图形和结构的总称。它具有两个基本性质:自相似性和标度不变性。自相似性是指局部是整体成比例缩小的性质。形象地说,就是当用不同倍数的照相机拍摄研究对象时,无论放大倍数如何改变,看到的照片都是相似的(统计意义) ,而从相片上也无法断定所用的相机的倍数,即标度不变性或全息性。严格按一定的数学方法生成的许多经典的分形(如图1) 具有严格的自相似性,称之为有规分形。而一般情况下的分形都是无规分形,即自相似性并不是严格的,只是统计意义下的自相似性,其局部经放大或缩小操作可能得到与整体完全不同的表现形式,但表征自相似结构或系统的定量参数如分形维数,并 本课题得到辽宁工程技术大学青年基金(05-124),辽宁省教育厅基金项目(05L181),辽宁省高等学校重点实验室项目基金(20060370)的资助。 车站通过能力 车站通过能力是在车站现有设备条件下,采用合理的技术作业过程,一昼夜能接发和方向的货物(旅客)列车数和运行图规定的旅客(货物)列车数。 车站通过能力包括咽喉通过能力和到发线通过能力。 咽喉通过能力是指车站某咽喉区各衔接方向接、发车进路咽喉道岔组通过能力之和,咽喉道岔通过能力是指在合理固定到发线使用方案及作业进路条件下,某衔接方向接、发车进路上最繁忙的道岔组一昼夜能够接、发该方向的货物(旅客)列车数和运行图规定的旅客(货物)列车数。 到发线通过能力是指到达场、出发场、通过场或到发场内办理列车到发作业的线路,采用合理的技术作业过程和线路固定使用方案,一昼夜能够接、发各衔接方向的货物(旅客)列车数和运行图规定的旅客(货物)列车数。 车站咽喉通过能力计算 咽喉占用时间标准 表咽喉道岔占用时间表 顺序作业名称时间标准 (min) 顺序作业名称 时间标准 (min) 1 货物列车接车占用6~8 4 旅客列车出发占用4~6 2 旅客列车接车占用5~7 5 单机占用2~4 3 货物列车出发占用5~7 6 调车作业占用4~6 道岔组占用时间计算 表到发线固定使用方案 线路编号固定用途 一昼夜 接发列车数 线路 编号 固定用途 一昼夜 接发列车数 1 接甲到乙、丙旅客列车8 7 接乙到甲直通、区段货物列车9 4 接乙到甲旅客列车 5 8 接甲、乙到丙直通、区段货物列车10 接丙到甲旅客列车 3 9 接丙到甲、乙直通、区段货物列车10 5 接甲到乙直通、区段货物列车11 10 接发甲、乙、丙摘挂货物列车10 表甲端咽喉区占用时间计算表 编号作业进路名称 占用 次数 每次 占用时间 总占用 时间 咽喉区道岔组占用时间 1 3 5 7 9 固定作业 1 1道接甲-乙,丙旅客列车8 7 56 56 2 4道发乙-甲旅客列车 5 6 30 30 30 3 4道发丙-甲旅客列车 3 6 18 30 30 5 往机务段送车 3 6 18 18 6 从机务段取车 2 6 12 12 分形维数算法 分形包括规则分形和无规则分形两种。规则分形是指可以由简单的迭代或者是按一定规律所生成的分形,如Cantor集,Koch曲线,Sierpinski海绵等。这些分形图形具有严格的自相似性。无规则分形是指不光滑的,随机生成的分形,如蜿蜒曲折的海岸线,变换无穷的布朗运动轨迹等。这类曲线的自相似性是近似的或统计意义上的,这种自相似性只存于标度不变区域。 对于规则分形,其自相似性、标度不变性理论上是无限的(观测尺度可以趋于无限小)。不管我们怎样缩小(或放大)尺度(标度)去观察图形,其组成部分和原来的图形没有区别,也就是说它具有无限的膨胀和收缩对称性。因些对于这类分形,其计算方法比较简单,可以用缩小测量尺度的或者不断放大图形而得到。分形维数 D=lnN(λ)/ln(1/λ) (2-20) 如Cantor集,分数维D=ln2/ln3=0.631;Koch曲线分数维D=ln4/ln3=1.262; Sierpinski海绵分数维D=ln20/ln3=2.777。 对于不规则分形,它只具有统计意义下的自相似性。不规则分形种类繁多,它可以是离散的点集、粗糙曲线、多枝权的二维图形、粗糙曲面、以至三维的点集和多枝权的三维图形,下面介绍一些常用的测定方法[26]。 (1)尺码法 用某个选定尺码沿曲线以分规方式测量,保持尺码分规两端的落点始终在曲线上。不断改变尺码λ,得到一系列长度N(λ),λ越小、N越大。如果作lnN~lnλ图后得到斜率为负的直线,这表明存在如下的幂函数关系 N~λ-D(2-21) 上式也就是Mandelbrot在《分形:形状、机遇与维数》专著中引用的Richardson公式。Richardson是根据挪威、澳大利亚、南非、德国、不列颠西部、葡萄牙的海岸线丈量结果得出此公式的,使用的测量长度单位一般在1公里到4公里之间。海岸线绝对长度L被表示为: L=Nλ~λ1-D(2-22) 他得到挪威东南部海岸线的分维D≈1.52,而不列颠西部海岸线的分维D≈1.3。这说明挪威的海岸线更曲折一些[27]。 根据交叉口的现场交通调查数据,通过各流向流量的构成关系,可推得各路段流量,从而得到饱和度V/C 比。路段通行能力的确定采用建设部《城市道路设计规范》(CJJ 37-90)的方法,该方法的计算公式为:单条机动车道设计通行能力n C N N a ????=ηγ0,其中N a 为车道可能通行能力,该值由设计车速来确定,如表2.2所示。 表2.13 一条车道的理论通行能力 其中γ为自行车修正系数,有机非隔离时取1,无机非隔离时取0.8。η为车道宽度影响系数,C 为交叉口影响修正系数,取决于交叉口控制方式及交叉口间距。修正系数由下式计算: s 为交叉口间距(m),C 0为交叉口有效通行时间比。 车道修正系数采用表 2.3所示 表2.3 车道数修正系数采用值 路段服务水平评价标准采用美国《道路通行能力手册》,如表2.4所示 表2.4 路段服务水平评价标准 由路段流量的调查结果,并且根据交叉口的间距、路段等级、车道数等对路段的通行能力进行了修正。在此基础上对路段的交通负荷进行了分析。 路段机动车车道设计通行能力的计算如下: δ m c p m k a N N = (1) 式中: m N —— 路段机动车单向车道的设计通行能力(pcu/h ) p N —— 一条机动车车道的路段可能通行能力(pcu/h ) c a —— 机动车通行能力的分类系数,快速路分类系数为0.75;主干道分类 系数为0.80;次干路分类系数为0.85;支路分类系数为0.90。 m k —— 车道折减系数,第一条车道折减系数为 1.0;第二条车道折减系数 为0.85;第三条车道折减系数为0.75;第四条车道折减系数为0.65.经过累加,可取单向二车道 m k =1.85;单向三车道 m k =2.6;单向四车道 m k =3.25; δ—— 交叉口影响通行能力的折减系数,不受交叉口影响的道路(如高架 道路和地面快速路)δ=1;该系数与两交叉口之间的距离、行车速度、绿信比和车辆起动、制动时的平均加、减速度有关,其计算公式如下: ?+++= b v a v v l v l 2/2///δ (2) l —— 两交叉口之间的距离(m ); a —— 车辆起动时的平均加速度,此处取为小汽车0.82/s m ; b —— 车辆制动时的平均加速度,此处取为小汽车1.662/s m ; ?—— 车辆在交叉口处平均停车时间,取红灯时间的一半。 Np 为车道可能通行能力,其值由路段车速来确定: 表4.1 Np 的确定 1. 欧氏几何的长度、面积、体积等测度对分形刻划无效 ——如何研究分形? 维数是几何学和空间理论的基本概念。欧氏几何研究的规则图形,长度、面积、体积是它们最合适的特征量,但对海岸线这类不规则的分形,维数才能很好地刻划它们的复杂程度,因而维数才是最好的量化表征。Mandelbrot提出了一个分形维数的概念。 2. 维数观念的历史回顾 (1)传统的欧氏维数 欧氏几何学、欧氏空间(即日常接触的普通空间)的维数概念 点---0维; 线---1维; 面---2维; 体---3维。 在欧氏几何学中,要确定空间一个点的位置,需要3个坐标,即要用三个实数(X、Y、Z)来表示立体图形中的一个点,坐标数目与空间维数相一致,立体图形的维数为3。要确定平面一个点的位置,需要2个坐标,坐标数目与平面维数相一致,平面图形的维数为2。相应地,直线的维数为1,点的维数为0。这种维数概念和人们的经验相一致,被称为经验维数或欧氏维数,或经典维数,用字母d表示。它的值为整数。 (2)传统维数观念的危机(1890年) (3)维数研究的重要成果——拓扑维数 这是数学的一个重要分支——拓扑学中的维数概念。拓扑学也称为橡皮几何学,它研究几何图形在一对一的双方连续变换下不变的性质。比如画在橡皮膜上的两条相交曲线,对橡皮膜施以拉伸或挤压等形变,但不破裂或折叠时,它们“相交”始终是不变的,几何图形的这种性质称为拓扑性质。画在橡皮膜上的三角形,经过拉伸或挤压可以变为一个圆,从拓扑学的观点看,三角形和圆有相同的拓扑维数。对于任何一 个海岛的海岸线,经过某些形变总可以变为一个圆,因而海岸线与圆具有相同的拓扑维数Dt=1。在欧氏几何中,圆作为一种曲线,它的经典维数d=1。可以论证对一个几何图形,恒有Dt=d。拓扑维数Dt的值也为整数。 (4)豪斯多夫连续空间理论和分数维数(1914年) 分形理论把维数视为分数,这类维数是物理学家在研究混沌吸引子等理论时需要引入的重要概念。为了定量地描述客观事物的“非规则”程度,1919年,数学家从测度的角度引入了维数概念,将维数从整数扩大到分数,从而突破了一般拓扑集维数为整数的界限。 分形是与欧氏几何图形截然不同的另一类图形,它的维数一般是分数,所以分形的维数被称为分数维。由于分形又分为规则分形、不规则分形等许多种类,所以为了测出各类不同分形的维数往往必须使用不同的方法,因而得出多种不同名称的维数。在这些维数中,最重要的是豪斯多夫维数。它之所以重要,是因为它不仅适用于分形,也适用于欧氏几何图形。只不过当它用于欧氏几何图形时,值为整数,而用于分形时,值一般为分数。 3. 分数维数的合理性 (1)直观几何的启示 一条直线段是一维的,由四条这样的直线段组成的正方形是二维的。六个这样的正方形组成的正方体是三维的。直线的长度数值,正方形的面积数值和立方体的体积数值都和我们测量的单位有关。测量的单位也往往是我们所能分辨的最小单位。假设我们的分辨能力增加了一倍,因此我们把直线段长度单位减小到原单位的一半,直线段长度的计量值就变为原来的两倍,正方形面积就变为原来的四倍,体积则变为原来的八倍。我们有下式: log4/log2=2 log8/log2=3 简单分形及维数的研究 (河南大学,物理与电子学院,物理学,河南开封,475004)摘要:本文介绍了分形、维数的相关知识,并以简单分形做例子进行了演示,又求得了Sierpinski三角分形及埃侬映射的维数。 关键词:分形,维数,程序设计。 一、分形 分形(fractal)是指由各部分组成的形态,每个部分以某种方式与整体相似。对这一描述加以引伸,它可以包括以下含义: 分形可以是几何图形,也可以是由“功能”或“信息”架起的数理模型;分形可以同时具有形态、功能和信息三方面的自相似性,也可以只有其中某一方面的自相似性。 分形的创建历史: (1)曼德勃罗在美国《科学》杂志上发表论文《英国的海岸线有多长》震惊学术界(1967 年)。 (2)法兰西学院讲演报(1973年)。 (3)“病态”“数学怪物”命名——分形(Fractal)(1975年)。 (4)法文版《分形对象:形、机遇和维数》出版(1975年)。 (5)英文版《分形:形、机遇和维数》出版(1977年)。 (6)英文版《大自然的几何学》出版(1982年) 。 分形是由Mandelbrot在20世纪70年代为了表征复杂图形和复杂过程而引入自然领域的。原意是破碎的、不规则的物体。分形分为两类,规则分形,又称决定类的分形,它是按一定的规则构造出的具有严格自相思的分形;另一类是无规则的分形,它是在生长现象中和许多物理问题中产生的分形,其特点是不具备严格意义上的自相似,只是在统计意义上是自相似的。本文研究的是规则分形。 有以上可知,自相似性是分形最大的几何特征。下面我们就科赫曲线和Sierpinski对此进行讨论。 1、科赫曲线 科赫曲线的生成方法:把一条曲线三等分,中间的一段用夹角为60的折线替代,得到第一个生成元;把第一个生成元中的每一条直线都用生成元迭代,得到第二个生成元;经过无数次迭代,即可得到科赫曲线。 实现程序如下: s=[0,1];t=[0,0];n=8; for j=1:n 分形和分形维数及其在多孔介质研究中的应用 华北科技学院常浩宇 1 分形、分形几何学和分形维数 1.1 分形 分形是指自然界中的一些形体,它们具有自相似的“层次”结构,在理想情况下,甚至具有无穷层次,也就是说适当的放大或缩小事物的几何尺寸,整个结构并不改变。 一些经典的分形如: 一、三分康托集 1883年,德国数学家康托(G.Cantor)提出了如今广为人知的三分康托集,或称康托尔集。三分康托集是很容易构造的,然而,它却显示出许多最典型的分形特征。它是从单位区间出发,再由这个区间不断地去掉部分子区间的过程 三分康托集的构造过程 构造出来的(如右图)。其详细构造过程是:第一步,把闭区间[0,1]平均分为三段,去掉中间的 1/3 部分段,则只剩下两个闭区间[0,1/3]和[2/3,1]。第二步,再将剩下的两个闭区间各自平均分为三段,同样去掉中间的区间段,这时剩下四段闭区间:[0,1/9],[2/9,1/3],[2/3,7/9]和[8/9,1]。第三步,重复删除每个小区间中间的 1/3 段。如此不断的分割下去,最后剩下的各个小区间段就构成了三分康托集。 二、Koch 曲线 1904年,瑞典数学家柯赫构造了“Koch曲线”几何图形。Koch曲线大于一维,具有无限的长度,但是又小于二维。它和三分康托集一样,是一个典型的分形。根据分形的次数不同,生成的Koch 曲线也有很多种,比如三次 Koch 曲线,四次 Koch 曲线等。下面以三次 Koch 曲线为例,介绍 Koch 曲线的构造方法,其它的可依此类推。 Koch 曲线的生成过程 三次Koch曲线的构造过程主要分为三大步骤:第一步,给定一个初始图形——一条线段;第二步,将这条线段中间的 1/3 处向外折起;第三步,按照第二步的方法不断的把各段线段中间的 1/3 处向外折起。这样无限的进行下去,最终即可构造出Koch曲线。其图例构造过程如右图所示(迭代了 5 次的图形)。 自然界中如生长得枝枝岔岔的树木,高低不平的山脉,弯弯曲曲的河流与海岸线。棉絮团状的云烟和冬天里美丽的雪花等都可以看成是分形结构。 1.2 分形几何学 研究分形的几何学称为分形几何学。 分形几何学是一门以不规则几何形态为研究对象的几何学。相对于传统几何学的研究对象为整数维数,如,零维的点、一维的线、二维的面、三维的立体乃至四维的时空。分形几何学的研究对象为分数维数,如0.63、1.58、2.72。因为它的研究对象普遍存在于自然界中,因此分形几何学又被称为“大自然的几何学”。 1.3 分形维数 fractal dimension主要描述分形最主要的参量。简称分维。通常欧几里德几何中,直线或曲线是1维的,平面或球面是2维的,具有长、宽、高的形体是3 维的;然而对于分形如海岸线、科赫曲线、射尔宾斯基海绵等的复杂性无法用维数等于 1、2、3 这样的数值来描述。科赫曲线第一次变换将1英尺的每边换成3个各长4英寸的线段,总长度变为 3×4×4/3=16 英寸;每一次变换使总长度变为乘以4/3,如此无限延续下去,曲线本身将是无限长的。这是一条连续的回线,永远不会自我相交,回线所围的面积是有限的,它小于一个外接圆的面积。因此科赫曲线以它无限长度挤在有限的面积之内,确实是占有空间的,它比1维要多,但不及2维图形,也就是说它的维数在1和2之间,维数是分数。同样,谢尔宾斯基海绵内部全是大大小小的空洞,表面积是无限大,而占有的 3 维空间是有限的,其维数在2和3之间。 维数是几何对象的一个重要特征量,它是几何对象中一个点的位置所需的独立坐标数目。在欧氏空间中,人们习惯把空间看成三维的,平面或球面看成二维,而把直线或曲线看成一维。也可以稍加推广,认为点是零维的,还可以引入高维空间,对于更抽象或更复杂的对象,只要每个局部可以和欧氏空间对应,也容易确定维数。但通常人们习惯于整数的维数。 分形理论认为维数也可以是分数,这类维数是物理学家在研究混沌吸引子等理论时需要引入的重要概念。为了定量地描述客观事物的“非规则”程度,1919年,数学家从测度的角度引入了维数概念,将维数从整数扩大到分数,从而突破了一般拓扑集维数为整数的界限。 维数和测量有着密切的关系,下面我们举例说明一下分维的概念。 当我们画一根直线,如果我们用 0维的点来量它,其结果为无穷大,因为直线中包含无穷多个点;如果我们用一块平面来量它,其结果是 0,因为直线中 A=imread('e:\1.jpg') FF=size(A) % 计算灰度矩阵的大小; for i=1:FF(1) for j=1:FF(2) if A(i,j)==0 % 等多种运算是不支持“0”值的; end end end imwrite(A,’e:\2.jpg)’; % 重新保存经校正后灰度矩阵; A=imread('e:\2.jpg'); % 读入图像,并转化为矩阵 t=graythresh(A); % 计算二值化阈值 B=im2bw(A,t); % 输出图像的二值化矩阵 % image(B); [x,y]=size(B); % 图像尺寸 u=1; V=nonzeros(B); Area=sum(V)/(x*y); for side_length=2:110 % 定义观测尺度,即正方形(盒子)边长 Hang=mod(x,side_length); Lie=mod(y,side_length); C=B(1:x-Hang,1:y-Lie); % 若图像大小“x×y”不能被正方形 %“side_length ×side_length”整除,则舍去多余的“边幅”部分;[m,n]=size(C); X=reshape(C,side_length, numel(C)/side_length); interim1=sum(X); Y=reshape(interim1,side_length,numel(interim1)/side_length); interim2=sum(Y); Number=numel(nonzeros(interim2)); % 计数有像素(“1”)的盒子数 interim=sum(interim2'); %当盒子边长为side_length时,统计出各个 % 盒子内的“1”值之和“interim2”,以及所有盒子“1”值总和“interim”,W(u,1)= Number; u=u+1; end y=log(W); x=log(2:110); plot(x,y,'o'); Dbox=polyfit(x',y,1) % 线性方程斜率的绝对值即为盒子维数 B=nonzeros(B); Area % 给出像素的占有率 路区间通过能力计算办法 1984年10月1日,铁道部 第一章总则 第1条为了保证铁路完成和超额完成不断增长的运输任务,以适应国民经济发展和国防建设对铁路运输的需要,铁路必须大力加强运输组织工作,采取有效措施,积极提高铁路线路通过能力。 铁路线路通过能力,是根据现有技术设备、行车组织方法及规定的技术作业过程确定的在一昼夜内所能通过的最大列车对数或列数。 铁路线路通过能力,系按区间、车站、机务段设备和整备设备、车站给水设备、电气化铁路的供电设备分别确定,以其中最小的通过能力,作为该区段的限制通过能力。 为了计算铁路区间通过能力,本办法规定了铁路区间通过能力的计算办法。 第2条铁路区间通过能力,是指每一区间在一昼夜内所能通过的列车数量(列数或对数)。 区间通过能力的大小,在一定的行车组织条件下,主要取决于正线数目、区间长度、线路纵断面、信联闭设备、牵引机车类型和列车运行速度等因素。 第3条计算区间通过能力时,应先计算平行运行图通过能力,再计算非平行运行图通过能力。 平行运行图通过能力,一般应按货物列车对数或列数计算;非平行运行 图通过能力,系在规定旅客列车数量的基础上,以扣除系数的方法计算出旅客列车和货物列车的对数或列数。 第4条铁路区间通过能力,由各铁路局或分局负责计算,并填制区间通过能力计算表及区间通过能力汇总表,经铁路局审核后报铁道部运输局。 第5条本办法系根据我国铁路现有技术设备条件及多年来编制和执行列车运行图的经验,规定了铁路区间通过能力的一般计算方法。个别特殊情况,由铁路局根据具体情况和特点,进行图解和计算。 第二章平行运行图区间通过能力 第6条平行运行图区间通过能力,应分别对区段内每一区间计算。运行图周期最大的区间通过能力,即为该区段的限制区间通过能力。 运行图周期,是指一定类型运行图的一组列车占用区间的总时间。其组成因素,在非自动闭塞区段包括:列车区间运行时分,起停车附加时分及列车在车站的间隔时间。在自动闭塞区段为追踪列车间隔时间。 平行运行图区间通过能力的基本关系式如下: 1440 N=―――― (1) T周 式中:N――平行运行图通过能力(对数或列数); 1440――一昼夜时分; T周――运行图周期。 电力牵引区段,由于每日须进行接触网检修,因此,其计算公式为: 1.河床稳定计算及河相分析 1.1.河床稳定计算 河床稳定指标可采用横向稳定指标、纵向稳定指标及综合稳定指标 3 种形式分析,以确定河道特性。 1.1.1.河道横向稳定分析 河道横向稳定系数按下式计算: 式中: 横向稳定系数; Q造床流量, m3/s ; J河床比降; B 相当于造床流量的平摊河宽,m。 1.1. 2.河道纵向稳定分析 水流对河床泥沙的拖曳力与床面泥沙抵抗运动的摩阻力之间的相互作用,决定河床的纵向稳定性。根据黄河水利出版社出版《治河及泥沙工程》中河道纵向稳定系数采用爱因斯坦水流强度函数按下式计算: 式中: 纵向稳定系数; D床沙平均粒径,mm; J河床纵比降; H河流平摊水深,m。 1.1.3.综合稳定指标 综合稳定指标是综合考虑河床的纵、横向稳定性。建议采用的公式为 2 (b)*h 1.2.河床演变分析与河相关系 调查工程区河道历史主流及河道变迁,分析工程区河道形态。共分为蜿蜒型河道、游荡型河道两种形式。 蜿蜒型河段一般凹岸崩退,凸岸淤长,凹岸深槽和过渡段浅滩在年内发生互相交替的冲淤变化。 游荡型河道的河岸及河床抗冲性较差,从长距离来看河道往往呈藕节状,其中窄段水流 归顺,有控制河势的作用,宽段则河床宽浅,洲滩密布,汊道交织,水流散乱,主流迁徙不 定。河道的平面状态可用“宽、浅、散、乱”四个字概括。 在水流长期作用下形成的河床,其形态有一定的规律,大量资料表明,表征河床形态的 水深、河宽、比降等,与来水来沙条件及河床地质条件之间,有一定函数关系,这种关系便 称为河相关系。 根据俄罗斯国立水文所提出公式,河道横断面河相关系公式为: B H 式中 : ξ 河相相关系数; B 造床流量下的水面宽(m); H造床流量下的平均水深(m); (蜿蜒型河道ζ 约为2~4,较为顺直的过渡性河段约为8~12,游荡型河道ζ 约为20~30)2.护岸结构设计 2.1.护岸顶高程确定 根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)(以下简称《堤防规范》)要求,堤顶高程为设计洪水位加超高值确定。堤顶超高按下式计算: %基于盒计数法,编制了二维图像分形维数计算程序 clc clear clf c= imread('text.jpg'); axis square %将当前坐标系图形设置为方形。横轴及纵轴比例是1:1 figure(1) % figure 1 imshow(c) % show image figure(2) %将图像转换为二进制图像,基于阈值,0为白色,1为黑色 bw = im2bw(c, graythresh(c)); [siz_x,siz_y]=size(bw); imshow(bw) figure(3) %在灰度图像中寻找边缘 e = edge(double(bw)); imshow(e) c=bw; %figure(4) %c=~bw; %imshow(c) %求几维数组 dim = ndims(c); width = max(size(c)); p = log(width)/log(2); if p~=round(p) || any(size(c)~=width) % p是否为整数 %将A的元素舍入到大于或等于A的最近整数 p = ceil(p); width = 2^p; % Let width is the power of 2 %设置标准小盒子 mz = zeros(width, width); mz(1:size(c,1), 1:size(c,2)) = c; c = mz; end %预先分配大小为r的框数 n=zeros(1,p+1); r=zeros(1,p+1); n(p+1)=nnz(c); %非零矩阵元素的数目 r(p+1)=2^(-p); Nx = size(c,1); Ny = size(c,2); for p=(p-1):-1:0 %从p-1开始,增量是-1,直到0 numBlocks = 2^p; sizeBlocks_x = floor(Nx./numBlocks); sizeBlocks_y = floor(Ny./numBlocks); flag = zeros(numBlocks,numBlocks); for i = 1:numBlocks for j = 1:numBlocks xStart = (i-1)*sizeBlocks_x + 1; 交叠分形维数的七道习题 在正方形点阵中的某些图形,按一定规则结构组成(有自重叠的)并通过此规则反复迭代,将每次重叠部分只计数一次,得到的极限图形称为交叠分形,这种方法计算得到维数称为分形视维数或投影维数。 下面给出《关于交叠分形维数的七道习题》的具体解答过程和结果。 第一类型 第1题:求图1中极限图形曲线的维数?(令k=3)L 系统代码:F→+F-FF-F-F+F+FF+F-,δ=π/2 图1 . 第1题解法一: 将第n 级构造的顶点分成几类,用n x 表示端点的个数,n a 表示直角顶点的个数,n b 表示平角顶点的个数,n c 表示“⊥”型顶点的个数,顶点数n n n n n V x a b c =+++,每个n 级顶点对应n+1级顶点的递推关系式,如下: 3004320630035x x a b a a b c b a b c a b c →+++→+++→+++→+++由上面的递推关系式,可以得到迭代公式: 11111000346311310 205n n n n n n n n x x a a b b c c ++++???? ???????????? ??=???? ?????? ???????? ∵2,0,1,2,n x n ≡=? ∴n n n n n n n n c b a c b a x V +++=+++=2,可以得到新的迭代公式: ???? ??????+????????????????????=??????????+++026502131364111n n n n n n c b a c b a 从三元迭代式中,可得极限迭代比1 lim 8n n n V M V +→∞==(其中M 相当于4阶方阵的最大特征值) ,收缩比1/3r =,分形视维数ln ln 8 1.89278926ln(1/)ln 3 M D r = ==。 第0级到4级构造的各类型顶点数的实际值: 0000011111222223333344444(,,,)(2,0,0,0)2(,,,)(2,6,2,0)10(,,,)(2,42,14,12)70(,,,)(2,294,98,144)534(,,,)(2,2202,734,1308)4246 x a b c V x a b c V x a b c V x a b c V x a b c V ========== 第1题解法二: 设n E 表示分形第n 级棱线数,n ζ表示分形第n 级直角的个数,可以得到迭代公式: ? ?????????? ??=??????++n n n n E E ζζ261911另外还有关系式:n n n c a 2+=ζ从二元迭代式中,可得极限迭代比11lim lim 8n n n n n n E M E ζ ζ++→∞→∞===(其中M 相当于2阶方阵的最大特分形维数--matlab

分形维数算法

通过能力计算

遥感图象分形维数的几种估计算法研究

车站通过能力计算

分形维数算法

路段通行能力计算方法

分形的量化——分数维

简单分形维数的探究

分形和分形维数及其在多孔介质研究中的应用

分形维数代码

路区间通过能力计算办法

水利计算公式.doc

盒子计数法matlab程序

【分形几何】交叠分形维数的七道习题