东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验

第26卷 第4期2008年12月

干 旱 气 象

AR I D METEOROLOGY

Vol .26 No .4

Dec,2008

文章编号:1006-7639(2008)-04-0051-05

东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验

张运福1,金 巍2,曲 岩

2

(1.沈阳区域气候中心,辽宁

沈阳 110001;2.辽宁省营口市气象局,辽宁营口 115001)

摘 要:利用1961~2004年东北地区53个测站7~8月逐月气温资料及太平洋海温场、北半球500

hPa 高度场和环流特征量资料,采用场经验正交函数展开和主成分分析方法,研究近44a 东北地区盛

夏月尺度气温的时空分布特征;借助典型相关系数,对场与场的关系进行分析,利用多因子场预测未来要素场的典型相关方法,对东北地区盛夏逐月气温进行了预测及评估检验。结果表明:东北地区

7、8月份平均气温分布的一致性比较好,分别占总方差的65%和72%;东北地区盛夏7、8月气温主要

有全区一致型、南北型和东西型等几种主要空间类型。通过实践检验,典型相关分析方法对2005~

2006年东北地区盛夏7、8月份月尺度气温趋势有较好的预测能力。

关键词:东北地区;E OF 分析;时空特征;典型相关分析;预测中图分类号:P468.0+21 文献标识码:A

收稿日期:2008-08-29;改回日期:2008-11-14

作者简介:张运福(1962-),山东省安丘人,高级工程师,主要从事气候预测及研究.E -mail:zyf mail@vi p.sina .com

引 言

东北境内东、北、西3面为低山和中山环绕,中部是大平原,南北和东西相差约15个纬度或经度,因此气温变化差异较大。近44a 资料表明盛夏高温、低温等气候灾害异常活跃,对经济和社会发展产生很大影响。过去许多专家对中国气温分布特征及其预测进行了研究

[1-16]

,但逐月的详细探讨东北地

区盛夏气温异常的气候分析并不是很多。本文选用了具有代表性的东北3省53个测站、44a (资料序列1961~2004年)夏季7、8月气温资料,应用场经验正交函数展开和主成分分析方法,对东北地区盛夏(7、8月)气温的空间异常结构进行了研究;应用典型相关分析作区域性短期月尺度的气候预测研究,目的在于进一步了解该区域月尺度气温异常的变化规律和预测。

1资料和方法

所用资料来自国家气候中心和沈阳区域气候中

心,包括东北3省分布均匀的53个站点1961~2004年7、8月气温资料,1961~2004年逐月北半球500

hPa 高度场、太平洋海温场、500hPa 环流特征量。

采用场的经验正交函数展开和主成分分析(E OF )方法,分析东北地区盛夏月平均气温的时空分布特征,

利用典型相关分析(CCA )方法作区域性月尺度平均气温的短期气候预测研究。

预测趋势评分方法:对逐个站点预测趋势与实况趋势评估,趋势一致时评为正确,趋势相反评为错误,正确趋势的站点除以所有站点的总和作为正确的百分率。评估办法评分:利用短期气候预测质量评估方法,当预测趋势与实况趋势一致,或者当实况与预测相反,但实况值在正常±0.5℃以内,为正确。

2 盛夏气温的空间分布特征

2.1

气温的空间分布特征

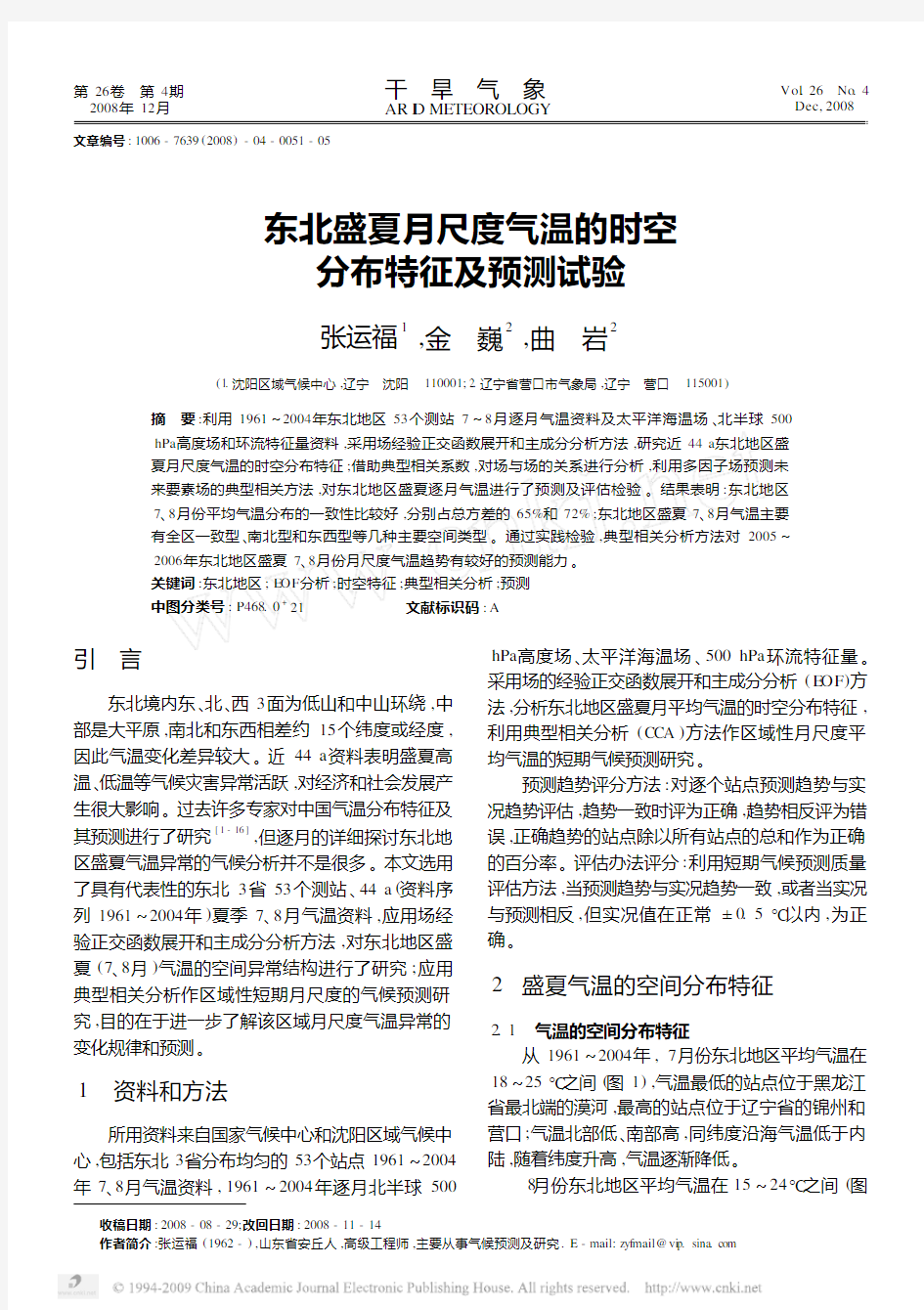

从1961~2004年,7月份东北地区平均气温在18~25℃之间(图1),气温最低的站点位于黑龙江省最北端的漠河,最高的站点位于辽宁省的锦州和营口;气温北部低、南部高,同纬度沿海气温低于内陆,随着纬度升高,气温逐渐降低。

8月份东北地区平均气温在15~24℃之间(图

图1

近44a 东北地区7月平均气温

Fig .1

The mean te mperature in July

during 1961-2004in Northest China

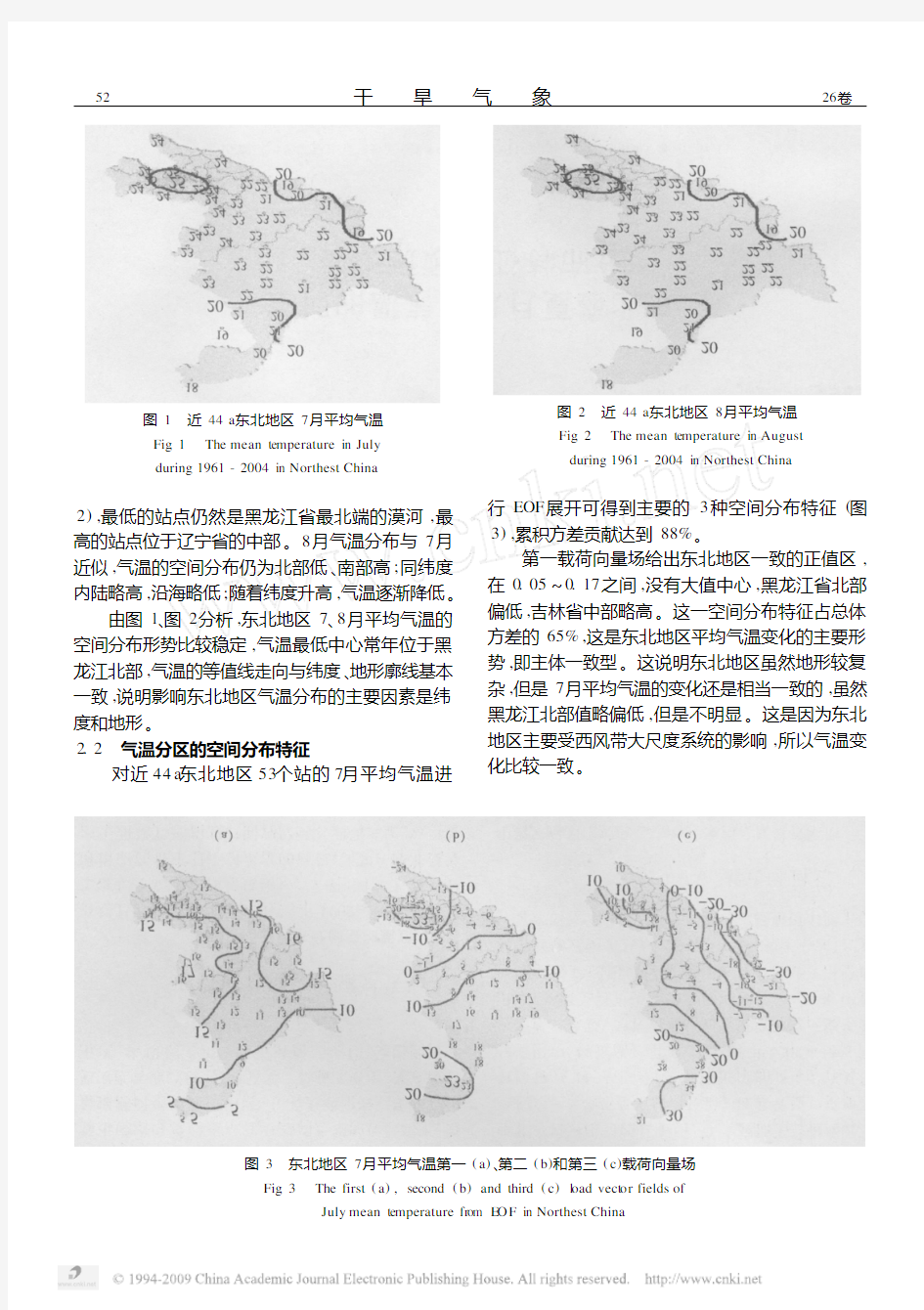

2),最低的站点仍然是黑龙江省最北端的漠河,最

高的站点位于辽宁省的中部。8月气温分布与7月

近似,气温的空间分布仍为北部低、南部高;同纬度内陆略高,沿海略低;随着纬度升高,气温逐渐降低。

由图1、图2分析,东北地区7、8月平均气温的空间分布形势比较稳定,气温最低中心常年位于黑龙江北部,气温的等值线走向与纬度、地形廓线基本一致,说明影响东北地区气温分布的主要因素是纬度和地形。

2.2气温分区的空间分布特征

对近44a 东北地区53个站的7

月平均气温进

图2

近44a 东北地区8月平均气温

Fig .2

The mean te mperature in August

during 1961-2004in Northest China

行EOF 展开可得到主要的3种空间分布特征(图3),累积方差贡献达到88%。

第一载荷向量场给出东北地区一致的正值区,在0.05~0.17之间,没有大值中心,黑龙江省北部偏低,吉林省中部略高。这一空间分布特征占总体方差的65%,这是东北地区平均气温变化的主要形势,即主体一致型。这说明东北地区虽然地形较复杂,但是7月平均气温的变化还是相当一致的,虽然黑龙江北部值略偏低,但是不明显。这是因为东北地区主要受西风带大尺度系统的影响,所以气温变化比较一致

。

图3东北地区7月平均气温第一(a )、第二(b )和第三(c )载荷向量场

Fig .3

The first (a ),second (b )and third (c )l oad vect or fields of July mean te mperature fr om E OF in Northest China

2

5干 旱 气 象

26卷

第二载荷向量场给出吉林中部以北为正值区,以南为负值区,零等值线的走向呈西北东南走向,这种空间分布特征占总体方差的16%,反映了南北纬度差异对气温分布的影响,说明东北地区南、北2部分的夏季气温变化趋势符号相反,呈北部偏高(低)南部偏低(高)型。

第三载荷向量场给出吉林中部为界,以东为负值区,以西为正值区,零等值线的走向呈南北走向,这种空间分布特征占总体方差的7%,反映了长白山系气温与周围其它区域气温的不一致性,也说明地形对气温的影响,由于载荷向量场都在0.34~-0.34之间,说明东北区域,差值较大,东部是山区,海拔相对较高,西部是平原海拔较低,这种地势差别引起东、西部地区气温相反的分布特征。说明东北地区东、西2部分的夏季气温变化趋势符号相反,呈东部偏高(低)西部偏低(高)型。

近44a东北地区53个站的8月平均气温进行EOF展开也得到主要的3种空间分布特征(图4),累积方差贡献达到87%。

第一载荷向量场给出东北地区一致的正值区,而且变化不大,都在0.06~-0.16之间,没有大值中心,黑龙江北部偏低,东部略高,这一空间分布特征占总体方差的72%,这是东北地区平均气温变化的主要形势,即主体一致型,黑龙江北部值略偏低是受纬度影响。

第二载荷向量场给出吉林北部以北为正值区,以南为负值区,零等值线的走向呈东西走向,这种空间分布特征占总体方差的10%,反映了纬度对气温分布的影响,东北地区气温表现为南北相反的变化特征。说明东北地区南、北2部分的夏季气温变化趋势符号相反,呈北部偏高(低)南部偏低(高)型。

第三载荷向量场给出吉林中部为界,以东为负值区,以西为正值区,零等值线的走向呈南北走向,这种空间分布特征占总体方差的5%,也反映了东部地区气温与西部的不一致性,说明地形对气温的影响,由于载荷向量场都在0.29~-0.24之间反映的是整个区域的差值较大,由于东部地区海拔较高,西部海拔较低属于平原,导致了东北地区东部和西部地区气温的空间分布相反的特征。说明东北地区东、西2部分的夏季气温变化趋势符号相反,呈东部偏高(低)西部偏低(高)型。

图4东北地区8月平均气温第一(a)、第二(b)和第三(c)载荷向量场分布Fig.4The first(a),second(b)and third(c)l oad vect or fields of mean temperature

in August fr om E OF in Northest China

3利用典型相关分析作区域性短期气候预测

利用1961~2004年逐月500hPa高度场、环流特征量、太平洋海温场作为因子场,选取东北地区53个站盛夏7、8月平均气温为预报对象场,采用EOF-CCA方法,对东北地区夏季7、8月份平均气温场资料进行典型相关分析,并对东北区域2005、

35

第4期张运福等:东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验

2006年短期气候预测进行了评估检验。3.1 预报思路

(1)典型相关分析要求分析样本n 大于变量场

空间点数,而500hPa 高度、太平洋海温场空间点数

目远远大于样本个数,且相邻空间点一般具有较大的相关,矩阵求逆较为困难,为保证典型变量的稳定,先对预报对象场和因子场分别进行E OF 展开,将变量场投影到前几个EOF 上,然后将得到的2场主成分作为2组新变量进行典型相关分析。

(2)该方法不仅减少了变量个数,使变量个数小于分析样本n ,又使同组变量间相互正交,方便了CCA 中的矩阵求逆运算,也浓缩了原场的主要信息。

3.2具体步骤

(1)先对1961~2004年预报对象场方差标准化,然后进行E OF 展开,用1961~2004年的平均值、标准差对2005、2006年资料方差标准化。对1961~2004年因子场进行经验正交函数展开和主

成分分析,预报场截取了前10个主成分,可解释总方差的97%。每个因子场也截取前10个主成分,它们都可解释本场总方差的70%以上。预报场的前10个主成分与前期因子场的前10个主成分分别进行典型相关分析,1961~2004年新因子场主成分为分析样本,2005、2006年因子场主成分值用于预测研究。在典型相关分析中:预报场只与当年1~4月环流特征量因子场求典型相关系数,其余均为预报场与前一年因子场求典型相关系数。7、8月份典型相关系数见图5、图6。

(2)选取典型相关系数较大的因子场。从东北地区7~8月份平均气温场与逐个因子场典型相关系数中,选择相关系数R ≥0.8,

相关分析均通过

图5 东北地区7月平均气温场复相关系数

Fig .5

The multi p le correlati on coefficients of average temperature field in July in Northeast

China

图6 东北地区8月平均气温场复相关系数图

Fig .6

The multi p le correlati on coefficients of average te mperature field in August in Northeast China

F 0.01显著检验的因子场。7月选择前期6个因子场

分别是:前一年10月份的太平洋海温场、8月、9月

和11月的北半球500hPa 高度场以及5月和11月500hPa 环流特征量。8月选择前期6个因子场分

别是:前一年6月和11月的太平洋海温场,6月和10月的北半球500hPa 高度场以及9月和10月500hPa 环流特征量。

由表1可知,通过实践检验,典型相关分析方法对2005~2006年东北地区盛夏7、8月逐站气温趋势有较好的预测能力,该方法建立了因子场与预测场总体上的联系,利用多个因子场预测某个要素场,不仅减少变量个数,又使同组变量间相互正交,方便了CCA 中的数值计算,且近一步浓缩了原场的主要信息,使得大范围数值场预测小范围数值场成为可能,对气温趋势预测是非常好的一种预测方法。

表1 7~8月平均气温典型相关因子预测评估

Tab .1 Forecast assess ment f or typ ical correlati on fact ors of mean te mperature in July and August

7月预测

趋势评分

7月评估

办法评分

8月预测

趋势评分

8月评估

办法评分

2005年45%81%91%100%2006年

60%

91%

96%

98%

4讨 论

(1)东北地区7~8月平均气温分布的一致性

比较好,分别占总方差的65%和72%,8月好于7月,盛夏7~8月气温有全区一致型、南北型和东西型等几种主要空间类型。通过实践检验,典型相关分析方法对2005~2006年东北地区盛夏7~8月份

4

5干 旱 气 象

26卷

月尺度气温趋势有较好的预测能力。

(2)月尺度的气候变化,是众多因素共同影响的最后结果,很难单独试验某因素所起的作用。文中应用的典型相关分析方法是多因子场对要素场预测方法,这种场与场间的最主要考虑的是大尺度变化,尽可能多的方面对要素场变化进行主体描述,所以该方法为月尺度短期气候预测提出了一条新思路。

参考文献:

[1]叶笃正,黄荣辉.长江黄河流域旱涝规律和成因研究[M ].济南:

山东科学技术出版社,1996.61-93.

[2]陈烈庭,吴仁广.中国东部夏季雨带类型与前期北半球500hPa

环流异常的关系[J ].大气科学,1998(22):849-857.

[3]琚建华,邓松,陈兴芳,等.冬春500hPa 高度场与中国夏季降雨

场的场相关分析[J ].热带气象学报,1999(15):154-157.

[4]黄荣辉.引起我国夏季旱涝的东亚大气环流异常遥相关及其物

理机制的研究[J ].大气科学,1990(14):108-117.

[5]朱乾根,施能.初夏北半球500hPa 遥相关型的强度和年际变化

及其与我国季风平均气温的关系[J ].热带气象学报,1993(9):

1-10.

[6]黄嘉佑,黄茂怡.主分量逐步筛选因子典型相关分析及其预报试

验[J ].应用气象学报,2000,11(增刊):72-77.

[7]江志红,丁裕国,金莲姬.中国近百年气温场变化成因的统计诊

断分析[J ].应用气象学报,1997(8):175-184.

[8]严华生,王学仁.多因变量及要素场统计预报[M ].北京:气象出

版社,1991.38-44.

[9]俞亚勋,谢金南,王宝灵.青藏高原东北侧初夏干湿年500hPa

环流场特征分析[J ].高原气象,2001,19(1):43-51.

[10]姚学祥,王秀文,李月安.非典型梅雨与典型梅雨对比分析

[J ].气象,2004,30(11):38-42.

[11]毛文书,王谦谦,王永忠,等.近50a 江淮梅雨期暴雨的区域特

征[J ].南京气象学院学报,2006,29(1):33-40.

[12]范丽军,韦志刚,董文杰.西北干旱区地气温差的时空特征分析

[J ].高原气象,2004,23(3):360-367.

[13]张文.EOF .CCA 统计模型在雨量估算中的应用[J ].农业系统

科学与综合研究,2003,19(2):149-152.

[14]杨绚,李栋梁.中国干旱气候分区及其降水量变化特征[J ].干

旱气象,2008,26(2):17-24.

[15]乜国妍,秦宁生,汪青春.青海高原地区近250a 来年平均气温

变化及突变分析[J ].干旱气象,2007,25(2):55-60.

[16]李国昌,刘世祥,张存杰.祁连山东北侧夏季零度气温层高度变

化研究[J ].干旱气象,2006,24(3):31-34.

Character isti cs and Pred i cti on Test of M on thly Sca le Tem pera ture i n M i dsu mm er i n Northea st Ch i n a

Z HANG Yunfu 1

,J I N W ei 2

,QU Yan

2

(1.Shenyang Regional C li m ate Center ,Shenyang 110001,China;

2.Yingkou M eteorological B ureau of L iaoning Province,Yingkou 115001,China )

Abstract:Based on monthly te mperature,sea surface te mperature over Pacific,500hPa geopotential height field and circulati on data in July and August fr om 53stati ons in Northeast China during 1961-2004,the te mporal and s patial te mperature pattern over Northeast China fr om July t o August in recent 44yearswas analyzed using E mp iricalO rthogonal Functi on (E OF )analysismethod .The canonical correlati on analysis (CCA )method was used t o forecast and test monthly te mperature in m idsu mmer .Results show that the s patial pat 2tern of monthly te mperature in July and August is mainly classified int o three types:the whole regi on consistency,north -s outh type and east -west type .The CCA method handles better in p redicti on of monthly te mperature in July and August of 2005and 2006in Northeast China .

Key words:northeast China;E OF;te mporal and s patial characteristic,canonical correlati on analysis;forecast

5

5 第4期张运福等:东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验

(完整版)气温的分布规律

气温的分布规律 下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落时间及逐时气温(℃) 变化图。读图,回答1—2题 1. 气温日较差大的月份是 A. 1月 B. 4月 C. 7月 D. 10月 2.该山地 A.冬季受副热带高压带控制 B.因台风暴雨引发的滑坡多 C.基带的景观为热带雨林 D.山顶海拔低于1000米 气温的日变化一般表现为最高值出现在14时左右,最低值出现在日出 前后。右图示意某区域某日某时刻的等温线分布,该日丙地的正午太 阳高度达到一年中最大值。读图回答第3题 3.下列时刻中,最有可能出现该等温线分布状况的是 A.6时 B 9时 C 12时 D. 14时 4.右下图为北京、南京、哈尔滨和海口四城市气温年变化曲线图。根据图中信息判断,北京、南京、哈尔滨和海口四城市对应的气温年变化曲线分别是 A.甲、丁、丙、乙 B.甲、乙、丙、丁 C.丙、乙、丁、甲 D.丙、丁、甲、乙 下图为“大陆和海洋气温年较差、日较差的纬度分布图”。读图回答5—6题。 5.图中反映大陆气温年较差和海洋气温日较差的曲线分别是 A.甲和乙 B.乙和丙 C.丙和丁 D.甲和丁 6.曲线丙在南、北纬30°附近达最大值的原因是 A.纬度低,太阳辐射量大 B.地势高,空气稀薄 C.多为副热带高气压控制,天气晴朗 D.距海洋远,大陆性强,昼夜温差大

气温垂直递减率是指空气温度在垂直方向上随高度升高而降低的数值,读某地春季某日气温垂直递减率(℃/100米)时空变化图,回答7—9题 7.当天该地几乎没有对流运动发生的时段是 A.9~1 7时B.18~次日7时 C.17~次日9时D.19~次日6时 8.发生大气逆温现象的最大高度约为 A.100米B.200米C.400米D.500米 9.如果该地位于华北地区,这天 A.大气环境质量好B.不容易有沙尘暴形成 C.较有可能阴雨天气D.能见度高,行车方便 右图是“某地某日垂直温度变化(℃/100米)时空分布图”。读图,完成10—12题。 10.该日此地发生大气逆温现象的时段是 A.8∶00~16∶30 B.17∶00~23∶00 C.16∶30~7∶00 D.23∶00~5∶00 11.发生大气逆温现象的最大高度约为 A.500米B.100米C.350米D.150米 12.当某地大气发生逆温现象时 A.空气对流更加显著B.抑制污染物向上扩散 C.有利于成云致雨D.减少大气中臭氧的含量 焚风效应是由山地引发的一种局地范围内的空气运动形式。一般发生在背风坡地区,使气温比迎风坡异常变高。其成因是湿绝热垂直递减率和干绝热垂直递减率的不同。(湿绝热垂直递减率是有水汽凝结时的空气垂直递减率;干绝热垂直递减率是无水汽凝结时的空气垂直递减率)读下图回答14—15题

气温空间分布和时间变化

气温空间分布和时间变化 主要知识点: 1气温垂直分布 2气温水平分布 3气温日变化和年变化 一、气温垂直分布 ⑴读下表记忆低层大气的主要成分及作用 ⑵读下图比较对流层和平流层的主要特点 答案:对流层气温随高度增加而递减;空气以对流运动为主;天气现象复杂多变 平流层气温随高度增加而增减;空气以平流运动为主;天气晴朗稳定 重要结论: 1对流层气温垂直递减率:6℃/1000米 2上冷下热利于空气对流 低层大气组成 体积(%) 作用 干 洁 空 气 N 2 78 地球生物体蛋白质的重要组成部分 O 2 21 人类和一切生物维持生命活动所必需的物质 CO 2 0.033 绿色植物进行光合作用的基本原料,并对地面起保温作用 03 很少 能吸收太阳紫外线,对地球上的生物起着保护作用 水汽 很少 产生云、雨、雾、雪等天气现象;影响地面和大气的温度 固体杂质 很少 作为凝结核,是成云致雨的必要条件

图2为北半球中纬度某地某日5次观测到的近地面气温垂直分布示意图。当日天气晴朗,日出时间为5时。读图回答3~4题。(10高考文综卷) 3.由图息可分析出 A.5时、20时大气较稳定 B.12时、15时出现逆温现象 C.大气热量直接来自太阳辐射 D.气温日较差自下而上增大 4.当地该日 A.日落时间为17时 B.与相比白昼较长 C.正午地物影子年最长 D.正午太阳位于正北方向 答案:3.A 4.B 二、气温水平分布

世界气温水平分布规律 ①在南北半球上,无论 7 月或 1 月,气温都是从低纬向两极递减。 ②南半球的等温线比北半球平直 ③北半球,1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海祥上则向北(高纬)凸出;7 月份正好相反。 ④7 月份,世界上最热的地方是北纬20°-30°大陆上的沙漠地区。1 月份,西伯利亚形成北半球的寒冷中心。世界极端最低气温出现在冰雪覆盖的南极洲大陆上。 中国一、七月气温分布特点? 一月:由南向北降低,南北温差大 七月:除青藏高原和高山外,普遍高温,南北温差小

气温的时空变化规律资料

气温的时空变化规律 1.气温的日变化规律 一天中气温变化规律,主要由大气得到热量(地面辐射)和失去热量(大气辐射)的差值决定。 地面的热量主要来自太阳辐射;大气(对流层)的热量直接来着地面。 (1)太阳辐射:最强时为当地地方时12时。 (2)地面辐射:当地地方时为12点时,地面获得的太阳辐射热量大于地面损失的辐射热量,地面热量盈余,地面温度仍在升高。当地地方时大约午后1点左右,地面热量由盈余转为亏损,地面温度为一天中最高值。 (3)大气温度:当地地方时大约午后2点左右,地面已经通过辐射、对流、湍流等方式把热量传给大气,此时气温达到最高值。随后,太阳辐射继续减弱,地面热量持续亏损,地面温度不断降低,气温随之也不断下降。至日出后,地面热量由亏损转为盈余的时刻,地面温度达到最低值,气温也随后达到最低值。因此气温最低值总是出现在日出前后。 2.气温的年变化规律 由于地面吸收、储存、传递热量的原因,气温在一年中的最高、最低值,也并不出现在辐射最强、最弱的月份,而是有所滞后。 3.全球气温水平分布规律 (1)气温从低纬向各纬递减。太阳辐射是地面热量的根本来源,并由低纬向高纬递减。受太阳辐射、大气运动、地面状况等因素影响,等温线并不完全与纬线平行。 (2)南半球的等温线比北半球平直。南半球物理性质比较均一的海洋比北半球广阔,气温变化和缓。 (3)北半球1月份大陆等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向(高纬)凸出;7月份正好相反。在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。同一纬度的陆地与海洋,热的地方等温线向高纬凸出,冷的地方等温线向低纬凸出,即“热高冷低”。 (4)7月份,世界值热的地方是北纬20-30大陆上的沙漠地区,撒哈拉沙漠是全球炎热中心,1月份,西伯利亚是全球的寒冷中心,世界极端最低气温出现在南极洲大陆上。 二、等温差线 1、气温的日变化 (1)气温的日变化 一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。 由于季节和天气的影响,出现时间可能提前也可能落后。比如,夏季最高温度大多出现在14~15时;冬季则在13~14时。由于纬度不同日出时间也不同,最低温度出现时间随纬度的不同也会产生差异。气温日较差小于地表面土温日较差,并且气温日较差离地面越远则越小,最高、最低气温出现时间也越滞后。 (2) 气温的日变化与农业生产 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。因为,日较差大就意味着,白天温度较高,而夜间温度较低,这样白天叶片光合作用强,制造碳水化合物较多,而夜间呼吸消耗少,积累较多,作物产量高,品质好。 (3)影响气温日较差的因素有: 气温的日变化规律,主要是由太阳辐射在地表面上有规律的日变化引起的,同时也受纬度、季节、地形、下垫面性质、天气状况和海拔高度等因素的影响。

东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验

第26卷 第4期2008年12月 干 旱 气 象 AR I D METEOROLOGY Vol .26 No .4 Dec,2008 文章编号:1006-7639(2008)-04-0051-05 东北盛夏月尺度气温的时空分布特征及预测试验 张运福1,金 巍2,曲 岩 2 (1.沈阳区域气候中心,辽宁 沈阳 110001;2.辽宁省营口市气象局,辽宁营口 115001) 摘 要:利用1961~2004年东北地区53个测站7~8月逐月气温资料及太平洋海温场、北半球500 hPa 高度场和环流特征量资料,采用场经验正交函数展开和主成分分析方法,研究近44a 东北地区盛 夏月尺度气温的时空分布特征;借助典型相关系数,对场与场的关系进行分析,利用多因子场预测未来要素场的典型相关方法,对东北地区盛夏逐月气温进行了预测及评估检验。结果表明:东北地区 7、8月份平均气温分布的一致性比较好,分别占总方差的65%和72%;东北地区盛夏7、8月气温主要 有全区一致型、南北型和东西型等几种主要空间类型。通过实践检验,典型相关分析方法对2005~ 2006年东北地区盛夏7、8月份月尺度气温趋势有较好的预测能力。 关键词:东北地区;E OF 分析;时空特征;典型相关分析;预测中图分类号:P468.0+21 文献标识码:A 收稿日期:2008-08-29;改回日期:2008-11-14 作者简介:张运福(1962-),山东省安丘人,高级工程师,主要从事气候预测及研究.E -mail:zyf mail@vi p.sina .com 引 言 东北境内东、北、西3面为低山和中山环绕,中部是大平原,南北和东西相差约15个纬度或经度,因此气温变化差异较大。近44a 资料表明盛夏高温、低温等气候灾害异常活跃,对经济和社会发展产生很大影响。过去许多专家对中国气温分布特征及其预测进行了研究 [1-16] ,但逐月的详细探讨东北地 区盛夏气温异常的气候分析并不是很多。本文选用了具有代表性的东北3省53个测站、44a (资料序列1961~2004年)夏季7、8月气温资料,应用场经验正交函数展开和主成分分析方法,对东北地区盛夏(7、8月)气温的空间异常结构进行了研究;应用典型相关分析作区域性短期月尺度的气候预测研究,目的在于进一步了解该区域月尺度气温异常的变化规律和预测。 1资料和方法 所用资料来自国家气候中心和沈阳区域气候中 心,包括东北3省分布均匀的53个站点1961~2004年7、8月气温资料,1961~2004年逐月北半球500 hPa 高度场、太平洋海温场、500hPa 环流特征量。 采用场的经验正交函数展开和主成分分析(E OF )方法,分析东北地区盛夏月平均气温的时空分布特征, 利用典型相关分析(CCA )方法作区域性月尺度平均气温的短期气候预测研究。 预测趋势评分方法:对逐个站点预测趋势与实况趋势评估,趋势一致时评为正确,趋势相反评为错误,正确趋势的站点除以所有站点的总和作为正确的百分率。评估办法评分:利用短期气候预测质量评估方法,当预测趋势与实况趋势一致,或者当实况与预测相反,但实况值在正常±0.5℃以内,为正确。 2 盛夏气温的空间分布特征 2.1 气温的空间分布特征 从1961~2004年,7月份东北地区平均气温在18~25℃之间(图1),气温最低的站点位于黑龙江省最北端的漠河,最高的站点位于辽宁省的锦州和营口;气温北部低、南部高,同纬度沿海气温低于内陆,随着纬度升高,气温逐渐降低。 8月份东北地区平均气温在15~24℃之间(图

MODIS 地表温度 反演原理 时空变化规律

MODIS论文:基于MODIS影像地表温度反演结果的年内时空特征研究 【中文摘要】近年来,随着科学技术的发展和环境的不断恶化, 人们开始越来越多的关注自己周围环境的温度变化,比如:温室效应、城市热岛等。这些例子所涉及的温度都是指气温,而气温的最直接和最主要热源为地球表面,所以,地温的研究也开始成为必要。地表温度综合了地-气相互作用过程中物质和能量交换的结果,精确地测定地表温度,对于全球气候变化的研究、灾害监测及资源管理都有非常重要的意义。对本地接收的MODIS HDF格式原始影像数据,进行去条带、几何校正和大气校正等预处理工作。在ENVI软件支持下采用idl语言编写局地地温劈窗算法,计算每幅影像每个像元的地表温度分布。原始影像为全景影像,为了提高程序运行效率,需要进行裁剪,按照研究区的具体范围边界,给定一个研究区的掩膜,按照该掩膜的尺寸进行数据裁切。将裁剪后的结果转换成点阵图,选择出大于200K的值,其它的值为无效值。采用克里金插值法进行插值,将1km分辨率插值重采样成100m×100m,对于已经裁剪好的栅格数据做统计分析。与NASA网站上公布的同期数据产品进行计算结果的对比分析,取得了比较好的结果。计算出每天的地温数据,将每日的地温影像进行旬、月的合成,结合研究区域分析地温的时空演... 【英文摘要】In recent years, as the development of science and technology, and the continuous deterioration of

environment, much more people began to concern their ambient temperature changes, such as: greenhouse effect, urban heat island and so on. The temperature involved in these examples is the air temperature, and the most direct and important heat source of the air temperature is the Earth’s surface, so the study of the ground temperature became necessary. Land surface temperature combines the matter and energy e... 【关键词】MODIS 地表温度反演原理时空变化规律 【英文关键词】MODIS land surface temperature retrieval theory spatial and temporal variation 【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848 【目录】基于MODIS影像地表温度反演结果的年内时空特征研究摘要4-5Abstract5-6 1 引言9-13 1.1 地表温度9 1.1.1 概念9 1.1.2 应用领域9 1.2 研究现状、研究方法和论文结构9-12 1.2.1 国内外研究现状9-10 1.2.2 研究方法10-11 1.2.3 论文结构 11-12 1.3 研究目的和意义12-13 2 研究区概况及数据源13-17 2.1 研究区概况13-14 2.1.1 地势与地貌13 2.1.2 水系与流域13-14 2.2 技术路线 14-15 2.3 数据源15-17 2.3.1 遥感数据及其参数 15-16 2.3.2 辅助数据16-17 3 地表温度反演

高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理

高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理 高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理 解读地理图表的方法众多。主要解读图中的‘四性’:一般性、差异性、特殊性和相关性。当然不是所有的图中都具有这‘四性’。下面是作者对‘世界年平均气温的分布’图的解读。 1、全球气温分布的一般规律。 (1)、从低纬向高纬递减。因太阳辐射的分布是从低纬 向高纬递减。 (2)、同纬度海陆气温不同。夏季陆地气温高,海洋气 温低。冬季陆地气温低,海洋气温高。因海陆热力性质的差异所致。 (3)、同纬度高原、山地的气温比平原、低地的气温低。这是地形因素的影响。 2、等温线形状的南北差异。 北半球比较曲折,南半球比较平直。因北半球海陆相间,下垫面性质差异大,等温线偏离纬线。而南半球主要是海洋,下垫面性质单一,太阳辐射是影响气温的主导因素,等温线大致与纬线平行。 3、等温线的突变。 等温线的突变,既偏离纬线。影响的因素不同,偏离的程度和方向不一。一般情况下,陆地上等温线的突变是由地形因素所致,海洋上等温线的突变是洋流的影响。如上图所示:(1)、A、B、C、D四处的等温线都向低纬凸出,说明这

里比同纬度的两侧的.气温低。因这四地都有寒流经过,降温 作用明显。 (2)、E、F、G、H、I五处的等温线都向高纬凸出,说 明这里比同纬度的两侧的气温高。因这五地都有暖流经过,增温作用明显。 (3)、在青藏高原和科迪勒拉山脉等地,等温线向低纬 凸出,说明这里比同纬度的两侧的气温低。因高原山地海拔高,降温作用明显。小范围闭合等温线也是地形因素的影响而形成。等温线与等高线平行。 (4)、A、B两处凸向的纬度比C、D两处的更低。因A、 B两处的寒流是由寒冷的西风漂流向低纬运动而形成的,水温 更低,气温相应降低。而C、D两处的寒流是北太平洋暖流和 北大西洋暖流向低纬运动而形成的,水温较高,气温相应较高。 (5)、从图中可以读出,同一纬度高温区等温线凸向高纬,低温区等温线凸向低纬。可简记为‘高温高凸,低温低凸’(同一纬度)。 s(); 【高中地理世界年平均气温分布图的知识点梳理】

【教学设计】《气温的变化》 精品教案

《气温的变化》教学设计 一、指导思想与理论依据 本课的设计基于《义务教育地理课程标准(20**年版)》中提出的“学习对生活有用的地理”和“学习终生有用的地理”的课程基本理念。同时,课程标准中要求使学生“获得基本的地理技能和方法”,要求学生“初步学会根据收集到的地理信息,通过比较、分析、归纳等思维过程,形成地理概念”。因此,本课在设计时从学生的生活感受和体验出发,通过活动培养学生绘制、分析统计图表的地理技能,帮学生建立“气候的概念”,创设有趣的情境以提高学习兴趣。 二、教学背景分析 1.学习内容分析: 本节课选自人教版地理教材七年级上册第三章第二节《气温和气温的分布》第一课时。气温的变化体现了天气要素向气候要素的过渡,对学生建立气候的概念十分重要,而气候又是主要且重要的自然地理环境要素,在地理学知识体系中有重要地位。同时,统计图表是表征气候的主要载体,阅读和绘制气温变化曲线是重要的地理实践力。气温的变化十分贴近生活,学生可以产生丰富的情感体验。 2.学生情况分析: 学生初步了解了天气与气候的区别,能够区分对天气和气候的描述。没有完全建立“气候”的概念。好奇心强,对生活有一定的观察但不够细致,积累了气温在一定时间周期内变化的生活经验,利于探究能力的形成。由于接触地理学科时间较短,且处于易于接受直观事物的认知阶段,因此缺乏用统计图表来表征地理要素的思维习惯和技能,利用统计图归纳要素规律也有一定难度。 3.教学方式与教学手段说明、技术准备 教学方式:启发式教学等。 教学手段:读图、绘图、小组合作等。

4.前期教学状况、问题、对策等研究说明 根据以往教学经验,学生在区域地理学习中,往往在自然特征的气候要素方面出现困难,对气候概念理解不到位是重要原因,阅读气温变化曲线,分析气温随时间的变化提点的能力不足,也是影响学生学习其与自然环境的重要原因,讲授式的设计不能很好地解决这两个问题,因此,考虑采用以下教学思路帮助学生学习。 气温的变化与人们的生产、生活密切相关,所以要研究气温的变化→研究气温首先要获取气温数据,即观测气温→气温观测数据需要记录下来,用到统计表→统计表不够直观,可以把统计表转绘为气温变化曲线图→不同时间尺度、不同空间范围的气温变化曲线可以帮我们更好地认识气温变化规律。 按照这种思路组织教学,符合认知规律,自然舒畅,有利于帮助学生建立气温的立体概念,学会研究地理要素的一般方法,丰富学生的地理思维。 三、教学目标与重点、难点 1.教学目标: 从生活实际出发,了解气温在一天、一年、多年等不同时间尺度的变化规律及其对生活的影响; 通过对气温观测数据和月平均气温等气温统计数据的理解,建立天气、气候等重要地理概念; 通过绘制气温曲线图,探究气温变化规律的活动,初步掌握气温曲线的绘制方法,并能根据图表分析气温随时间的变化特点,培养地理实践力; 创设有趣情境,使学生产生热爱科学,尊重科学的情感。 2.教学重点: 通过绘制气温曲线图,探究气温变化规律的活动,初步掌握气温曲线的绘制方法,并能根据图表分析气温随时间的变化特点,培养地理实践力。 3.教学难点: 阅读和绘制气温曲线。

世界气温的变化规律

《世界气温的分布规律》说课稿 一、说教材所处的地位和作用 这节课是七年纪地理上册第三章“天气与气候”部分中第二节“气温和气温的分布”的第二课时,着重介绍气温的时空分布规律。本课是在第一课时学习了“气温的变化”后的自然延伸和发展,本节与第三节《降水和降水分布》是并列关系,本节课通过阅读分析世界年平均气温分布图,理解世界气温分布的规律,为下一节学习世界降水的分布规律的学习奠定了基础,为第四节“世界的气候”提供必备了的知识,所以本节内容在初中地理教学中占据重要地位。根据新课标的要求,地理课要以学生发展为本,以培养学生终身学习能力为基本宗旨,因此教材内容安排简明、扼要,弹性大,给教师上课留有很大的发挥空间,更重要的是内容处理的基本模式是利用地图分析、归纳内在规律,这对于培养学生的发散性思维,提高学生读图、析图、用图的能力是非常有益的,教师应充分利用好教材的这一优势。 二、说教学对象 通过近两个月的地理知识的学习,学生对地理已经有了一定的兴趣。七年级的学生形象思维能力较强,而好奇、好动、好表现是这一年龄段孩子的特点。在前阶段学习过纬度、海陆分布等知识,上一节刚学过的气温变化知识,是学习本节气温分布知识的基础,但由于学生基础知识参差不齐,加上他们的抽象能力还不强,因此,在教学中,要扬长避短,引导学生从现实生活的经历和体验出发,让学生想观察,敢思考,进而激发学生的求知欲和好奇心。 三、说教学目标 1.知识和能力目标:初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出气温分布的规律。 2.过程与方法:学生在教师的引导下,通过阅读分析世界年平均气温分布图,理解世界气温分布的规律。 3.情感态度与价值观目标:通过应用气温分布规律来解释生活中的现象,培养学生养成关注生活的意识。 四、说教学重点和难点: 通过阅读世界年平均气温分布图,总结气温分布的规律。 五、说教学方法: 鉴于本节知识的重要性,为了体现“学习对生活有用的地理”、“学习对终身发展有用的地理”、“改变地理学习方式”等基本理念,突出重点、突破难点,实现本节课的教学目标,在教学中可采用多种教学手段来激发学生的学习兴趣:如启发式教学法,讨论法,自主探究法,启发式读图法。 六、说学法

科普阅读:气温的时间变化

气温的时间变化 午热晨凉、冬寒夏暑,这是气温随时间变化的一般规律。随着地球以一日为周期的绕轴自转和以一年为周期的绕太阳公转,某一地区所接受的太阳辐射的数量就出现以日、年为周期的变化,从而导致气温的昼夜(日)和季节(年)变化。 (1)气温昼夜变化 它是指气温以一日为周期的有规律变化。气温日变化的特点是,一天当中有一个最高值和一个最低值,最高值出现在午后两点钟左右,最低值出现在清晨日出前后。一天当中气温的最高值和最低值之差,称为气温日较差。它的大小反映了气温日变化的程度。 日出以后,随着太阳辐射的增强,地面净得热量,温度升高。此时,地面放出的长波辐射也随着温度的升高而增强,大气吸收了地面的长波辐射,气温也上升。到了正午,太阳辐射达到最强,气温也随之上升。此后,太阳辐射强度虽然开始减弱,但地面得到的热量仍比地面长波辐射推动的热量还要多,地面储存的热量仍在增加,所以地温继续升高,气温也随着升高。到午后一定时间,由于太阳辐射的进一步减弱,使地面得到的热量开始少于推动的热量,地温开始下降。地温的最高值就出现在地面热量由储存转为亏损、地温由上升转为下降的时刻。这一时刻通常在午后一小时左右。随后,由于地面热量不断地亏损,气温便逐渐下降,一直下降到清晨日出之前地面储存的热量减至最少为止。所以,最低气温出现在清晨日出前后,而不是在半夜。由此看来,一昼夜间气温的高低不仅取决于接受太阳辐射数量的多少,取决于地面的热量收支,即地面接收的太阳辐射的数量和向外放射的地面有效辐射的数量之差。如收入多于支出,则地面储存的热量增加;反之,则减少。 同时还可以看出,任何一个地方,每一天的气温日变化都有一定的规律性。但由于受众多因素的影响,又不是前一天的简单重复。因此,需要全面考虑各种因素的综合影响。 (2)气温季节变化 它是指气温以一年为周期的有规律的变化。地球上绝大部分地区,一年中有一个最高值和一个最低值。由于气温的高低取决于地面储存热量的多少,地面储存热量最多的时期,就是气温最高值出现的时间;储存热量最少的时期,也就是

气温的时空分布

气温的时空分布,影响因素及等温线的判读 (导学案) 学习目标:1、阅读P230、P231,识记世界气温的空间分布规律及影响因素,识记气温的时间变化规律,理解气温日变化和年变化差异和原因 2、阅读P54,等温线图的判读,理解识记等温线图的判读方法和基本规律。 学习重点:气温时空分布规律及影响因素; 学习难点:等温线图的判读。 导学过程: 一、自学P230,识记气温的时空分布 (一)气温的时间变化规律 1、气温日变化(日较差)一天中最高气温出现时间应为当地地方时14时;最低气温出现时间应为日出前后;一般地沿海△T日< 内陆△T日;阴天△T日<晴天△T日低纬高原△T日>附近平原△T日 2、气温年变化(年较差)北半球陆地上最热月为7月,海洋最热8月;陆地上最冷月1月;海洋最冷月2月。 南半球陆地上最热月为1月,海洋最热月 2 月;陆地上最冷 7 月,海洋最冷月 8 月。 一般地,低纬△T年<高纬△T年;沿海△T年<内陆△T年,低纬高原△T年<附近平原△T年 例:热带地区气温特征:全年高温,气温年度化小

亚热带:夏高温,冬温和,四季分明 温带(季风、大陆性):夏季高温,冬季寒冷 寒带地区:夏季温暖而短促,冬季寒冷而漫长 (二)气温的空间分布;读P230,世界年平均气温的水平分布规律及 区域地理P23世界一月、七月平均气温分布图描述: 1、宏观整体性:全球气温分布规律:从低纬向高纬递减;影响因素: 太阳辐射(纬度) 2、微观差异性:同纬度,夏季陆 高 海 低 ;冬季陆 低 海 高 影响因素海陆热力性质差异。 内陆地区:同纬度,海拔高的高原、山地的气温比平原、低地的气温低,影响因素地形(地势) 沿海:暖流经过的海区气温高,寒流经过的海区气温低,影响因素: 洋流 (三)影响气温因素: 纬度差异 季节变化 天气状况 大气密度、大气透明度 大气运动 海陆差异 地形 洋流 地表反射 植被 水库 城市热岛 a :主要因素:太阳辐射 H 午变化 昼夜长短变化 b :主要因素:大气自身 C :下垫雨 D :人类活动:改变下垫面

初中地理世界气温分布规律

世界气温分布规律 学习目标 1.阅读等温线图,能够判读等温线图。 2.阅读课本63页图4.10世界年平均气温分布图,描述世界气温分布特点。 3.阅读世界1月、7月平均气温分布图及气温的垂直变化图,说出世界1月、7月气温分布特点。 学习重难点 世界气温的分布规律 一、小组合作探究: 1.读左图:根据图中等温线的分布情况,小组合作描述世界气温分布规律。 2.读世界7月平均气温分布图比较C 点与D 点的温度高低,并判断此时是海洋气温高还是陆地气温高? 3.读世界1月平均气温分布图比较A 点与B 点的温度高低,并判断此时是海洋气温高还是陆地气温高? 世界7月平均气温分布图 C D C A B 世界年平均气温分布图 世界1月平均气温分布图

二、思考探究: 图(1)图(2) 4.读图(1)和图(2):回答下列问题: (1)图(1)在半球;图中A (陆地或海洋),B (陆地或海洋) (2)在图(2)中C (陆地或海洋),D (陆地或海洋) 三、课堂总结(我学到了什么?): 练一练: 1.(2011?巢湖)在北半球,一年中陆地最高气温出现在() A.一月B.七月C.二月D.八月 2.(2012?天门模拟)世界气温的分布规律是() A.地势越低,气温越低B.同纬度的陆地和海洋气温相同 C.南半球的等温线比北半球平直D.由高纬度向低纬度逐渐降低 3.有关世界气温分布规律的叙述,正确的是() A.由高纬度向低纬度地区逐渐降低B.由沿海向内陆逐渐降低 C.由山麓向山顶逐渐降低D.由陆地向海洋逐渐降低 4.世界气温变化的一般规律是() A.从低纬度向两极逐渐降低B.从中纬度向低纬度和高纬度降低 C.从两极向低纬度降低D.从高纬度向低纬度和中纬度降低 5.受纬度影响,世界气温从向逐渐降低. 6.一般来说,气温随着纬度的增高而降低,低纬度气温,高纬度气温. 7.读“世界年平均气温分布图”,回答问题. (1)从图中可看出,低纬度气温,高纬度气 温. (2)从赤道向两极,气温的变化规律 是.

气温分布及成因

气温分布及成因 方法平台 1.思维步骤:理解大气热状况—归纳影响气温的因素—解释气温时空分布特点。 2.运用关键:高中理论要与初中世界、中国区域的气温分布特点(等温线区域图)紧密结合。 必懂原理 一.影响气温高低的因素 太阳辐射是根本原因(纬度、正午太阳高度、白昼长短)—太阳辐射是能量源泉; 大气自身条件(天气、大气透明度、大气密度)—与大气对太阳辐射削弱有关; 地面状况{海陆分布、洋流、地形)—地面是近地面大气主要的直接热源; 人类活动—森林、水库、城市等影响大气和下垫面。 二.气温的空间分布和时间变化规律 1、图表分析气温的垂直分布规律及原因 2、气温水平空间分布规律及成因 ①世界气温水平分布特点 从世界7月和1且等温线分布图上,可以清楚地看到地球上气温分布的一般规律。 (一)在南北半球上,无论7月或1月,气温都是从低纬向两极递减。这是因为低纬度地区,获得太阳辐射能量多,气温就高;高纬度地区,获得太阳辐射能量少汽温就低。 从图上可以看出,等温线并不完全与纬线平行,这说明气温的分布,除主要受太阳辐射影响外,还与大气运动、地面状况等因素密切相关。 (二)南半球的等温线比北半球平直,这是因为表面物理性质比较均一的海洋,在南半球要比北半球广阔得多。 (三)北半球,1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向北(高纬)凸出;7月份正好相反。这表明在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。 (四)7月份,世界上最热的地方是北纬200一300大陆上的沙漠地区。这是因为:7月份太阳直射北纬200附近;沙漠地区少云雨,太阳辐射强度大;沙漠对太阳辐射吸收强,增温快。撒哈拉沙漠是全球的炎热中心。1月份,西伯利亚形成北半球的寒冷中心。世界极端最低气温出现在冰雪覆盖的南极洲大陆上。 等温线的弯曲判读 1、判断南北半球 因为太阳辐射是地球表面热量的主要来源,所以无论冬夏季节还 是南北半球,气温都是由低纬向高纬递减。需要特别注意的是:北半 球的低纬在南方,高纬在北方;南半球则相反。如图中AD是南半球, BC是北半球。 2、判断季节 (1)根据陆地等温线的疏密判断.若陆地等温线密集,说明南北温 差大—冬季;若陆地等温线稀疏,说明南北温差小—夏季。 (2)根据同纬度海陆等温线的凸出方向判断。同纬度的海陆因热容 量不同,若大陆温度高于海洋温度,则其所在半球为夏季,大陆等温 线向高纬凸出(北半球向北,南半球向南),海洋等温线向低纬凸出(北半球向南,南半球向北);若海洋温度高于大陆温度,其所在半球为冬季,等温线弯曲状况与上述情况相反。北半球夏季时,南半球为冬季,南北半球的月份相同。 根据上述分析,可归纳出适用于全球的等温线分布规律,即:按月份说,1月大陆等温线向南凸出,7月向北凸出,海洋上正好相反;按季节说,冬季大陆等温线向低纬凸出,夏季向高纬凸出,海洋上正好相反。 ②我国气温分布特点 (1)冬季等温线密集,南北温差大。

第二课时 气温的时空分布

第二课时气温的时空分布 一、影响气温的因素 1、太阳辐射(纬度因素):(最根本)气温随纬度递减。主要取决于该纬度地带地面-大气系统的热量收入状况; 2、大气环流:促使高低纬度、海陆之间大气的热能输送和交换; 3、地面状况(地面是对流层大气的直接热源,可以影响热量的吸收和再分配)(1)热力性质不同(海洋和陆地、林地和裸地) (2)地形(地势、坡向)陆地上海拔不同——气温垂直递减 (3)海洋上洋流性质不同 (4)天气状况(分析大气对太阳辐射削弱作用的和保温作用的强弱)等; 4、人类活动(城市与郊区)改变大气成分、地面状况,人为释放大量废热等。 二气温的时间分布(气温日较差、气温年较差) 1、(热平衡原理)气温的时间变化:取决于大气储热量多少的时间变化,落后于太阳高度的日变化与年变化。 吸热>放热热量盈余增温 大气吸热、放热时同时进行的吸热<放热热量亏损降温 吸热=放热最高温、最低温 2、气温日变化 最高温——14点(大气热量由盈余转亏损) (1)一天中 最低温——日出前后(大气热量由亏损转盈余) 12点——太阳辐射最强 (2)三个时间13点——地面温度最高(地面辐射最强) 14点——大气温度最高 (3)影响气温日较差的因素

A 纬度因素:大致,低纬>高纬(热带>温带>寒带,差异最大在幅热带) B 季节因素:夏季>冬季太阳高度日变化导致 C 地形因素:平原>山地离地面越近随地面增温降温越明显 D 海陆因素:内陆>沿海 E 植被因素:裸地>林地 (4)气温日较差对农业的影响:大——利于糖分积累——大陆性气候 小——利于牧草生长——海洋性气候 (5)、日变化图示:日出以后,随着太阳高度角的逐渐增大,太阳辐射不断增强,地面获得的热量不断增多,地面温度不断升高,地面辐射不断增强。大气吸收地面辐射,气温也跟着不断上升。一天中的最高气温并不出现在太阳辐射最强的正午,而是出现在午后2时左右。这是因为正午过后,太阳辐射虽已开始减弱,但地面获得太阳辐射的热量仍比地面辐射失去的热量多,地面储存的热量继续增多,地面温度继续升高,地面辐射继续增强,气温也继续上升。随着太阳辐射的进一步减弱,,地面获得太阳辐射的热量开始少于地面辐射失去的热量时,也就是当地面热量由盈余转为亏损的时刻,地面温度达到最高值。地面再通过辐射、对流、湍流等方式将热量传给大气,还需要一个过程,因此午后2时左右,气温才达到最高值。随后,太阳辐射继续减弱,地面 热量继续亏损,地面温度不断降低、, 地面辐射不断减弱,气温随之不断下 降,至日出前后,气温达最低值。 同样道理,由于地面储存热量的缘 故,一年之中,就北半球来说,气温最 高与最低的月份,也不是出现在太阳辐 射最强(6月)和最弱(12月)的月份,而 是要落后一两个月。一般大陆上气温最高值出现在7月,最低值出现在1月;海洋的热容量大,受热和放热都较陆地慢,所

地理要素时空变化图的判读

地理要素时空变化图的判读 ——以气温时空变化图为例 绍兴一中 王燕 地理学是研究地理环境空间结构形成与发展的科学。因此,地理事物的空间分布、时间演变、相互联系成为地理学科的主要研究对象。“地理要素时空变化图”,从定量的角度,形象地展现了地理事物时空分布及变化的规律性。为锻炼和提升学生地理图表信息获取解读能力、空间联系比较及综合思维能力、调动运用地理知识的能力,搭建了有效的平台。 【典例】 【2010全国文综卷Ι】自某城市市中心向南、向北分别设若干站点,监测城市气温的时空分布。监测时间为8日(多云)9时到9日(晴)18时。监测结果如右图所示。据此完成1-3题。 1.图示的最大温差可能是( ) A .4℃ B.12 C. 16℃ D. 18℃ 2.监测时段被监测区域气温( ) A .最高值多云天高于晴天 B.白天变化晴天比多云天强烈 C .从正午到午夜逐渐降低 D.白天变化比夜间变化平缓 3.下午时间中热岛效应最强的是( ) A .8日15时左右 B.8日22时左右 C. 9日15时左右 D.9日18时左右 (参考答案:C 、 B 、B ) 【解析】 1.时空变化图对读图析图能力提出较高要求 从定量角度表现气温时间变化、空间分布的坐标统计图,形式多样(如图1~图5),与常见的气温时间变化、空间分布图坐标统计图(图2~图5)相比:①气温时空变化图(图1)不同于图2、图3这类仅仅从一个维度(时间维度或水平方向某一维度)反映气温变化的图像,而是借助等温线从两个维度反映气温特征,因而地理图表判读的信息量大。②气温时空变化图(图1)也不同于图4、图5这类也是从两个维度并借助了等温线这一工具反映气温分布规律的图像——图4、5仅反映气温的空间分布(平面、剖面)规律,而气温时空分布图(图1)涉及时空两方面。所以,图形判读时要求学生调用驾驭的相关地理原理多(不仅仅包括气温空间分布原理、等温线原理,还包括气温时间变化原理),对学生多层次综合分析评价地理现象的综合思维能力提出了较高要求。 2.准确把握时空变化图的一般判读方法 (1)结合文字材料、坐标轴、等温线,挖掘图中隐含信息:①依据命题的文字表述,可以明确坐标轴中表达的地理信息:顺横坐标方向,9-0时为8日(多云)、0-18时为9日(晴天);纵坐标方向,0值为市中心(见图7)。②准确调用相关地理原理,认识图中等温线的数值分布状况:读横坐标,依据气温日变化规律——日最高气温出现在午后14时左右(如图6气温递增方向所示),结合等温线数值递变规律,可判读等温线数值(见图6);读纵坐标,依据气温空间分布规律——市中心因城市热岛效应,气温高于周边(如图7气温递变方向所示) a 、 b 、 c 的数值分别为170C 、90C 、70C (见图7)。 气温日变化图 图2 气温水平分布图 图4 气温垂直剖面分布图 图5 某月600N 气温水平分布图 图3 北 南市中心时间h 图2图1(气温时空分布图) 北南市中心气温递增方向 (图6) 北南市中心

气温时空变化规律

气温的垂直变化规律: 1. 宏观规律 原因 2.等高线与等温线的关系 ①等高等温 ②等高不等温。图2中等温线分别是16、13、 10度丙丁两点,高度 ,温度 ,结论; ③等温不等高.乙C 两点,高度 ,温度 ,结论; 2. 逆温层现象 P42 1)上下温差的三种关系。哪种可能出现逆温层 图3 ①上热下冷 ②上下一样 ③上冷下热 2)逆温层的判断 读左图,求3000- 6000米的 温度递减率 ①温度判断 ②降温率判断 3)图示:坐标图、剖面图、表格 4)形成原因及类型 5)逆温的影响 对流强弱 对风力大小 对空气质量 对旱情 大气污染。 对航空 保温作用 能力提升题 一.图表示四种对流层气温分布状况,分析图,回答1—2题。 1.①图表示的气温降低速率在 A.3000米以下低于垂直递减率 B.3000~6000米高于垂直递减 率 图2 图1 C

C.6000米以下等于垂直递减率 D.6000米以下均低于垂直递减率 2.飞机可以在5000米高度平稳飞行的是 A.①B.②C.③D.④ (对比3000、5000高空的理论温度与实际温度) 二.图是“某城市风向频率图”,和“该城市冬季近地面层不同时刻气温随高度变化过程示意图”。1.该城市计 划新建以煤为 燃料的火力发 电厂,最合适 的厂址应布局在城市的 2.该发电厂烟囱的设计高度不低于 三.读下图 1.该日此地发生大气逆温现象的时段是 A.8时~16时3O分B.17时~23 时

C.16 时30分~次日7时D.23~次日5时 2.发生大气逆温现象的最大高度约为 A.500米B.100米C.350米D.150米 四.读右图 1.图中①②③发生逆温层的是判断理由: 2.这里工业集中,当天发生了重大烟雾事件,请分析原因 一.气温的时间变化----日变化 1.因果关系 2.气温的日变化 日出 12点 13点 14点日落日出 太阳辐射 地面辐射 大气温度 读右图 ①甲乙丙三条线分别代表: ②A、B两个交点的含义 3.日变化的时空差异 高纬大于低纬太阳高度 陆地大于海洋太阳辐射转化为温度大气条件温度对比 夏季大于冬季地面状况 晴天大于阴天 题1:右图表示不同地物辐射温度在一天内的变化状况。据此回答1—2题。 1.曲线①—④代表的地物分别可能是 A.沙地、湖泊、林地、草地B.沙地、草地、林地、湖泊

1961_2007年内蒙古气温时空变化特征分析

第24卷 第12期干 旱 区 资 源 与 环 境Vo.l24 No.12 2010年12月Journal ofA rid Land Resources and Env ironm ent Dec.2010 文章编号:1003-7578(2010)12-080-05 1961-2007年内蒙古气温时空变化特征分析* 包云,李晓兵,李超,黄玲梅,于静 (北京师范大学,地表过程与资源生态国家重点实验室,资源学院北京100875) 提 要:利用1961-2007年长时间序列的气温资料,采用线性倾向估计、EOF(经验正交函数)分析和功 率谱分析逐年、逐季地分析了内蒙古气温47年时空变化特征。结果表明:在全球变暖的大背景下,内蒙古气温 也以0.45 /10a的速度升高。东、中、西部年均温均一致升高,西部平均温度最高,中部次之,东部最低。东、中、西部四季的气温也呈现明显的增温趋势。年气温与四季气温的空间分布具有典型的一致性,反映了全区气 温状况在大尺度的气候系统支配下,冷、暖趋于一致的空间特征。对内蒙古年、季气温EO F分解得到的时间系 数进行功率谱分析,提取各模态时间变化的潜在周期,分析结果反映了内蒙古气温变化以长周期为主要振荡特 征。 关键词:内蒙古;气温;时空变化;EOF(经验正交函数) 中图分类号:P467 文献标识码:A 近几十年来,全球变暖对人类生存环境和整个社会经济的发展产生了深远的影响。国际以及各国政府对全球变暖问题给予了极大的关注。我国不少学者就此问题,在中国气温变化[1]、气温变化的机制[2-3]、气温变化的环境效应[4-6]等方面做了一系列的研究。内蒙古自治区地处内陆,温带大陆性气候比较强,同时又是不同气候区的过渡带,气候变化非常敏感[7]因此,深入研究内蒙古气温的时空变化具有重要意义。哈斯[8]、陈效逑等[9]对内蒙古进行了区域划分,分区讨论气温的变化特征。张存厚等[10]从时间尺度上分析了内蒙古近30年积温变化特征。目前对内蒙古地区气温进行时空多尺度、长时序的综合分析较少。文中从时间尺度和空间尺度上,对内蒙古自治区气温变化进行分析,将有助于人们认识这一地区气温的时空结构及其变化特征,为充分理解内蒙古气候变化提供依据。 1 资料与分析方法 利用内蒙古51个气象站点(图1)1961-2007年气温的气象资料,逐年、逐季地计算了内蒙古自治区气温值。采用线性倾向估计法,计算了气候趋势系数和回归系数(倾向率),以此分析气温的长期时间变化特征。由于内蒙古地域辽阔,跨越东北、西北、华北三个区域,各个区域气候变化存在明显差异,需要分为东、中、西部进行分析。借鉴兰玉坤[11]提出的分区方法,根据地域分布特征,东部区域主要包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市和赤峰市等,中部区域包括锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼和浩特市和包头市等,西部区域包括鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海和阿拉善盟等地区。 气温的空间分析选用资料最全面且分布均匀的45个站点数据组成4547的矩阵形式,时间序列为1961-2007年,共47年的气温资料。对原始数据做距平处理,再进行EOF空间分析。EOF分析法又称经验正交函数分析法,是一种分析矩阵数据中的结构特征,提取主要数据特征量的一种方法。它可以将原来多个变量的大部分信息最大限度地集中到少数独立的主分量上,由几个典型特征向量表示出来。具体方法可参见!现代气候统计诊断与预测技术?[12],文中不再赘述。 最后,对内蒙古年、季气温EOF分解得到的时间系数进行功率谱分析,提取各模态时间变化的显著性 *收稿日期:2009-9-26。 基金项目:国家自然科学基金项目(30670398);教育部科学技术研究重点项目(108020)资助。 作者简介:包云(1985-),女,湖南湘西人,硕士研究生,主要从事土地利用与生态安全的研究工作。E-m ai:l apuabaoyun@https://www.360docs.net/doc/6f4835958.html, 通讯作者:李晓兵,教授,主要从事全球变化与陆地生态系统、生态遥感的相关研究。E-m ail:xb l@i i https://www.360docs.net/doc/6f4835958.html,