初诊肥胖与非肥胖2型糖尿病患者短期胰岛素泵强化治疗效果比较

初诊肥胖与非肥胖2型糖尿病患者短期胰岛素泵强化治疗效果比较

发表时间:2013-03-04T15:33:10.437Z 来源:《中外健康文摘》2012年第48期供稿作者:黄丹张冲胡晓燕[导读] 目的对肥胖与非肥胖的初诊2型糖尿病(T2DM)患者短期素岛素泵强化治疗后效果比较。黄丹张冲胡晓燕(南京医科大学附属江宁医院糖尿病中心江苏南京 211100)【中图分类号】R781.6+4 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2012)48-0224-02

【摘要】目的对肥胖与非肥胖的初诊2型糖尿病(T2DM)患者短期素岛素泵强化治疗后效果比较。方法将100例初诊2型糖尿病患者按照BMI≥25kg/m2分为肥胖组(OB组)与非肥胖组(NOB组),每组50例。两组均进行2周的胰岛素泵强化治疗,检测入院时空腹血糖(FBG)、胰岛素(FINS)和C肽(FCP),餐后2小时血糖(2hPG),糖化血红蛋白(HbA1c),计算腰臀比(WHR),比较胰岛素泵强化治疗前后两组FBG、2hPG,血糖达标天数及达标时胰岛素日用量的差异。结果 OB组较NOB组WHR、BMI、FINS、FCP差异有统计学意义(P<0.01),胰岛素泵强化治疗后均可使两组血糖达标,OB组较NOB组达标时间明显缩短(P<0.01),但OB组胰岛素用量高于NOB组(P<0.05)。结论初诊肥胖型T2DM患者胰岛素分泌及储备功能较好,经短期胰岛素泵强化治疗后,较非肥胖型T2DM 能在较短时间内将血糖控制在理想的范围。

【关键词】 2型糖尿病体质指数胰岛素泵2型糖尿病(T2DM)由多基因遗传和环境因素共同促发,胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷是T2DM发生发展的两大基本原因。而不同体质指数(BMI)的2型糖尿病患者不仅胰岛素抵抗程度不同,而且胰岛素分泌状况也存在明显差异。非肥胖患者以胰岛分泌功能减退为主要特征;肥胖患者的胰岛素抵抗更加严重,对外源性胰岛素需要量较大,这可能会导致高胰岛素血症并使体重增加[1]。研究证实,胰岛素泵在肥胖的2型糖尿病患者中对控制血糖,改善胰岛功能可能是一种有效的治疗方法。本研究通过对不同BMI的T2DM患者短期持续皮下胰岛素注射(CSII),观察这两种人群CSII临床应用的差异,并分析影响胰岛素用量的因素。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本院2010年5月至2012年8月住院的初诊T2DM患者100 例,均符合1999 年WHO制定的T2DM 诊断标准。排除标准:①严重感染及应激状态;②糖尿病酮症酸中毒;③心肝肾功能衰竭;④恶性肿瘤。按2000年WHO亚太地区肥胖诊断标准(BMI≥25kg/m2)分为OB组与NOB组(18.5<BMI<25kg/m2)。其中OB组50例,男38例,女12例,年龄30~66岁,平均(48±10)岁;NOB组50例,男29例,女21例,年龄34~63岁,平均(47±9)岁。

1.2 治疗方法

两组患者入院后予胰岛素泵强化治疗2周,使用优泌乐作为泵用胰岛素,用量根据病史、体重及饮食习惯等评估。初始量按0.5~0.7U /(kg·d),其中50%为基础量,另50%为餐前大剂量。入院后测定空腹血糖(FBG)、胰岛素(FINS)和C肽(FCP),餐后2小时血糖(2hPG),糖化血红蛋白(HbA1c),计算腰臀比(WHR)。血糖监测:治疗过程中采用ACCU-CHEK血糖仪(德国罗氏公司)测定手指末梢血糖,每天监测8次:三餐前、三餐后2h、睡前、凌晨03:00,根据血糖变化调整各时段胰岛素的基础量和餐前量,直至血糖控制达标(FBG<7mmol/L,2hPG<9mmol/L,睡前血糖<8mmol/L)。记录血糖达标时间和达标时胰岛素用量。

1.3 统计学分析

数据采用SPSS13.0软件处理。计量数据以均数±标准差(x-±s)表示,组内治疗前后比较用配对t检验,组间比较行成组t检验。

2 结果

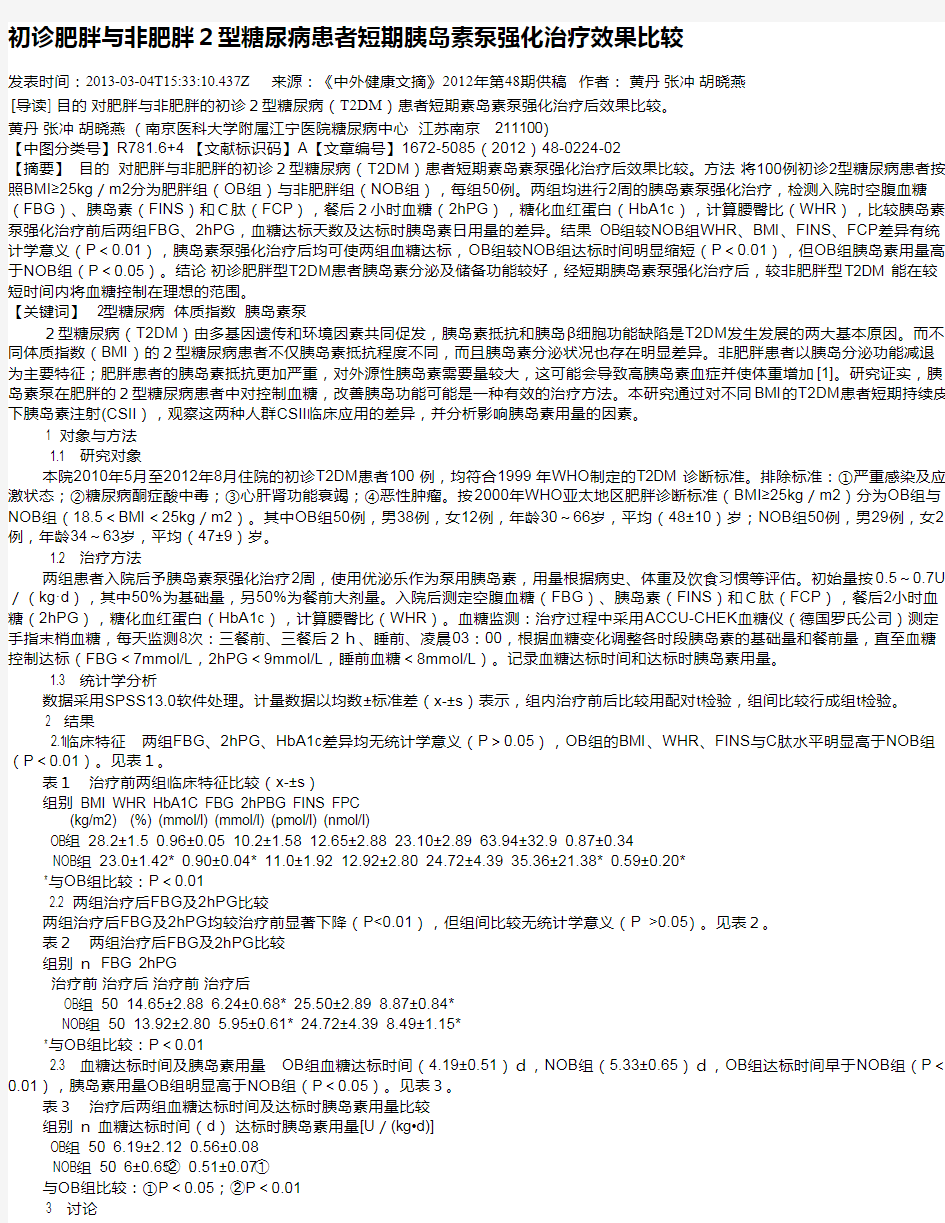

2.1临床特征两组FBG、2hPG、HbA1c差异均无统计学意义(P>0.05),OB组的BMI、WHR、FINS与C肽水平明显高于NOB组(P<0.01)。见表1。

表1治疗前两组临床特征比较(x-±s)组别 BMI WHR HbA1C FBG 2hPBG FINS FPC (kg/m2) (%) (mmol/l) (mmol/l) (pmol/l) (nmol/l) OB组 28.2±1.5 0.96±0.05 10.2±1.58 12.65±2.88 23.10±2.89 63.94±32.9 0.87±0.34 NOB组 23.0±1.42* 0.90±0.04* 11.0±1.92 12.92±2.80 24.72±4.39 35.36±21.38* 0.59±0.20* *与OB组比较:P<0.01

2.2 两组治疗后FBG及2hPG比较

两组治疗后FBG及2hPG均较治疗前显著下降(P<0.01),但组间比较无统计学意义(P >0.05)。见表2。

表2两组治疗后FBG及2hPG比较

组别n FBG 2hPG

治疗前治疗后治疗前治疗后

OB组 50 14.65±2.88 6.24±0.68* 25.50±2.89 8.87±0.84* NOB组 50 13.92±2.80 5.95±0.61* 24.72±4.39 8.49±1.15* *与OB组比较:P<0.01

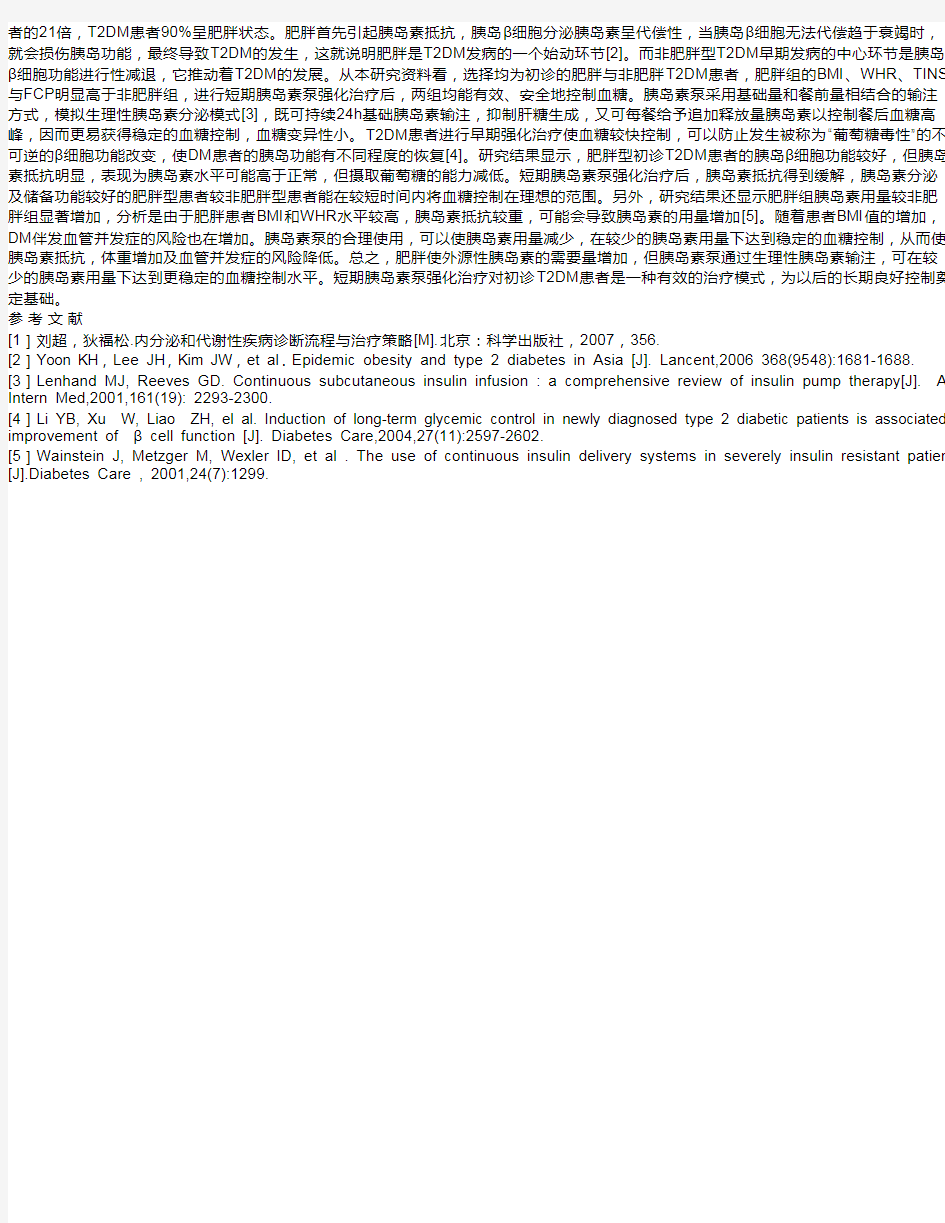

2.3 血糖达标时间及胰岛素用量OB组血糖达标时间(4.19±0.51)d,NOB组(5.33±0.65)d,OB组达标时间早于NOB组(P<0.01),胰岛素用量OB组明显高于NOB组(P<0.05)。见表3。

表3治疗后两组血糖达标时间及达标时胰岛素用量比较组别n血糖达标时间(d)达标时胰岛素用量[U/(kg?d)] OB组 50 6.19±2.12 0.56±0.08

NOB组 50 6±0.65② 0.51±0.07①与OB组比较:①P<0.05;②P<0.01 3 讨论

中国肥胖及2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版)

中国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南 (2019版) 郴州市第一人民胃肠外科 汇报人:赵玉国

c o n t e n t s 目录手术适应证及禁忌证 手术方式的选择 术后随访监测术后并发症及处理 围手术期管理

PART 01手术适应证及禁忌证

BMI BMI≥37.5,建议积极手术; 32.5≤BMI<37.5,推荐手术; 27.5≤BMI <32.5,经改变生活方式和内科治疗难以控制,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,综合评估后可考虑手术。 腰围 男性腰围≥90cm 、女性腰围≥85cm ,参考影像学检查提示中心型肥胖,经多学科综合治疗协作组(MDT )广泛征询意见后可酌情提高手术推荐等级 年龄 Surgical indications and contraindication 建议手术年龄为16~65岁。 单纯肥胖病人手术适应证

1 2 3 4 对于年龄<16岁的病人,须经营养科及发育儿科等MDT 讨论,综合评估可行性及风险,充分告知及知情同意后谨慎开展,不建议广泛推广; 对于年龄>65岁病人应积极考虑其健康状况、合并疾病及治疗情况,行MDT 讨论,充分评估心肺功能及手术耐受能力,知情同意后谨慎实施手术。 T2DM 病人仍存有一定的胰岛素分泌功能。 BMI≥32.5,建议积极手术;27.5≤BMI <32.5,推荐手术;25≤BMI<27.5,经改变生活方式和药物治疗难以控制血糖,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,慎重开展手术。 对于25≤BMI<27.5的病人,男性腰围≥90cm 、女性腰围≥85cm 及参考影像学检查提示中心型肥胖,经MDT 广泛征询意见后可酌情提高手术推荐等级。 建议手术年龄为 16~65 岁。 T2DM 病人手术适应证 Surgical indications and contraindication

初诊肥胖与非肥胖2型糖尿病患者短期胰岛素泵强化治疗效果比较

初诊肥胖与非肥胖2型糖尿病患者短期胰岛素泵强化治疗效果比较 发表时间:2013-03-04T15:33:10.437Z 来源:《中外健康文摘》2012年第48期供稿作者:黄丹张冲胡晓燕[导读] 目的对肥胖与非肥胖的初诊2型糖尿病(T2DM)患者短期素岛素泵强化治疗后效果比较。黄丹张冲胡晓燕(南京医科大学附属江宁医院糖尿病中心江苏南京 211100)【中图分类号】R781.6+4 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2012)48-0224-02 【摘要】目的对肥胖与非肥胖的初诊2型糖尿病(T2DM)患者短期素岛素泵强化治疗后效果比较。方法将100例初诊2型糖尿病患者按照BMI≥25kg/m2分为肥胖组(OB组)与非肥胖组(NOB组),每组50例。两组均进行2周的胰岛素泵强化治疗,检测入院时空腹血糖(FBG)、胰岛素(FINS)和C肽(FCP),餐后2小时血糖(2hPG),糖化血红蛋白(HbA1c),计算腰臀比(WHR),比较胰岛素泵强化治疗前后两组FBG、2hPG,血糖达标天数及达标时胰岛素日用量的差异。结果 OB组较NOB组WHR、BMI、FINS、FCP差异有统计学意义(P<0.01),胰岛素泵强化治疗后均可使两组血糖达标,OB组较NOB组达标时间明显缩短(P<0.01),但OB组胰岛素用量高于NOB组(P<0.05)。结论初诊肥胖型T2DM患者胰岛素分泌及储备功能较好,经短期胰岛素泵强化治疗后,较非肥胖型T2DM 能在较短时间内将血糖控制在理想的范围。 【关键词】 2型糖尿病体质指数胰岛素泵2型糖尿病(T2DM)由多基因遗传和环境因素共同促发,胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷是T2DM发生发展的两大基本原因。而不同体质指数(BMI)的2型糖尿病患者不仅胰岛素抵抗程度不同,而且胰岛素分泌状况也存在明显差异。非肥胖患者以胰岛分泌功能减退为主要特征;肥胖患者的胰岛素抵抗更加严重,对外源性胰岛素需要量较大,这可能会导致高胰岛素血症并使体重增加[1]。研究证实,胰岛素泵在肥胖的2型糖尿病患者中对控制血糖,改善胰岛功能可能是一种有效的治疗方法。本研究通过对不同BMI的T2DM患者短期持续皮下胰岛素注射(CSII),观察这两种人群CSII临床应用的差异,并分析影响胰岛素用量的因素。 1 对象与方法 1.1 研究对象 本院2010年5月至2012年8月住院的初诊T2DM患者100 例,均符合1999 年WHO制定的T2DM 诊断标准。排除标准:①严重感染及应激状态;②糖尿病酮症酸中毒;③心肝肾功能衰竭;④恶性肿瘤。按2000年WHO亚太地区肥胖诊断标准(BMI≥25kg/m2)分为OB组与NOB组(18.5<BMI<25kg/m2)。其中OB组50例,男38例,女12例,年龄30~66岁,平均(48±10)岁;NOB组50例,男29例,女21例,年龄34~63岁,平均(47±9)岁。 1.2 治疗方法 两组患者入院后予胰岛素泵强化治疗2周,使用优泌乐作为泵用胰岛素,用量根据病史、体重及饮食习惯等评估。初始量按0.5~0.7U /(kg·d),其中50%为基础量,另50%为餐前大剂量。入院后测定空腹血糖(FBG)、胰岛素(FINS)和C肽(FCP),餐后2小时血糖(2hPG),糖化血红蛋白(HbA1c),计算腰臀比(WHR)。血糖监测:治疗过程中采用ACCU-CHEK血糖仪(德国罗氏公司)测定手指末梢血糖,每天监测8次:三餐前、三餐后2h、睡前、凌晨03:00,根据血糖变化调整各时段胰岛素的基础量和餐前量,直至血糖控制达标(FBG<7mmol/L,2hPG<9mmol/L,睡前血糖<8mmol/L)。记录血糖达标时间和达标时胰岛素用量。 1.3 统计学分析 数据采用SPSS13.0软件处理。计量数据以均数±标准差(x-±s)表示,组内治疗前后比较用配对t检验,组间比较行成组t检验。 2 结果 2.1临床特征两组FBG、2hPG、HbA1c差异均无统计学意义(P>0.05),OB组的BMI、WHR、FINS与C肽水平明显高于NOB组(P<0.01)。见表1。 表1治疗前两组临床特征比较(x-±s)组别 BMI WHR HbA1C FBG 2hPBG FINS FPC (kg/m2) (%) (mmol/l) (mmol/l) (pmol/l) (nmol/l) OB组 28.2±1.5 0.96±0.05 10.2±1.58 12.65±2.88 23.10±2.89 63.94±32.9 0.87±0.34 NOB组 23.0±1.42* 0.90±0.04* 11.0±1.92 12.92±2.80 24.72±4.39 35.36±21.38* 0.59±0.20* *与OB组比较:P<0.01 2.2 两组治疗后FBG及2hPG比较 两组治疗后FBG及2hPG均较治疗前显著下降(P<0.01),但组间比较无统计学意义(P >0.05)。见表2。 表2两组治疗后FBG及2hPG比较 组别n FBG 2hPG 治疗前治疗后治疗前治疗后 OB组 50 14.65±2.88 6.24±0.68* 25.50±2.89 8.87±0.84* NOB组 50 13.92±2.80 5.95±0.61* 24.72±4.39 8.49±1.15* *与OB组比较:P<0.01 2.3 血糖达标时间及胰岛素用量OB组血糖达标时间(4.19±0.51)d,NOB组(5.33±0.65)d,OB组达标时间早于NOB组(P<0.01),胰岛素用量OB组明显高于NOB组(P<0.05)。见表3。 表3治疗后两组血糖达标时间及达标时胰岛素用量比较组别n血糖达标时间(d)达标时胰岛素用量[U/(kg?d)] OB组 50 6.19±2.12 0.56±0.08 NOB组 50 6±0.65② 0.51±0.07①与OB组比较:①P<0.05;②P<0.01 3 讨论

论糖尿病与肥胖的相互关系

论糖尿病与肥胖的相互关系 建设管理与房地产学院财务管理20140631 张悦肥胖,是一个非常常见的名词,很多女生都会抱怨自己很胖,但是你不知道的是真正的肥胖是一种病,并且在当下,它正悄悄流行着。肥胖病严重威胁着人类的生命健康及生活质量。肥胖症的发生由机体能量代谢失衡所引起。当机体摄入的热量多于消耗的热量时,多余热量以脂肪形式存储于体内,达到一定值时演变成肥胖症。目前比较常用的评估是否肥胖及程度的指标是体重指数(BMI),BMI>30为肥胖。 肥胖会导致身体代谢紊乱,其临床表现很多,胰岛素抵抗便是一种。那么,什么是胰岛素抵抗?简单来说,胰岛素抵抗指在较高的胰岛素浓度下,胰岛素执行其生物作用的能力下降。虽然,肥胖引起胰岛素抵抗的原因现在还不十分清楚,但是,不可否认的是胰岛素抵抗是引起Ⅱ型糖尿病发病的不可缺少的原因。因此,我们说肥胖与Ⅱ型糖尿病的关系密切。 随着体重的增加及缺乏体育运动,胰岛素抵抗会进行性加重。这就是糖尿病的发病几率增大。那么,我们应该怎么做才能预防糖尿病呢?第一,控制体重,避免久坐。肥胖是Ⅱ型糖尿病自然病程的早期表现,如果出现的体重超标的状况,一定要及时减肥。第二,健康饮食。俗话说,并从口入,一定要控制好自己的口腹之欲,多吃素菜,避免高脂肪饮食。如果是已经检查出糖尿病的人,一定要好好配合医生的治疗,并且,有效的减肥可以明显减轻糖尿病的程度。 糖尿病目前还是一种终生性疾病,尚无根治办法。就现在大学生来说,“学渣”久坐在电脑前玩游戏,“学霸”久坐在书桌前学习,坚持运动的人只是极少部分。这也是青少年糖尿病患者增多的一个原因。我认为这一点值得我们多多注意,很多疾病都是我们不好的生活习惯导致的,其实大部分都可以提前预防。因此我们应积极行动起来,规范自己的生活。

肥胖对2型糖尿病的影响

肥胖对2型糖尿病的影响 众所周知,肥胖是糖尿病的发病原因之一,2型糖尿病患者多为肥胖的患者,那么,预防2型糖尿病需要减肥吗? 专家解释,糖尿病发病危险可随着体重的增长而增加,同样,控制体重可以预防糖尿病。减肥有利于2型糖尿病恢复,是因为2型糖尿病的发病机制主要是胰岛素抵抗。 一方面肥胖者脂肪细胞多,脂肪细胞对胰岛素不敏感;另一方面肥胖者常伴有血脂异常,游离脂肪酸增多,易形成胰岛素抵抗。糖尿病专家介绍说,体重变化是病情变化的晴雨表。糖尿病的根本发病原因是代谢异常,而代谢直接影响着人的胖瘦。 对肥胖的2型糖尿病患者来说,减肥是一种治疗手段,体重减下来,胰岛素抵抗自然会有所减轻。这就要求糖尿病患者患者的饮食控制做到位。糖尿病饮食原则是保证碳水化合物、蛋白质、脂肪的合理搭配,以满足身体需要。其中,碳水化合物占55%~60%,脂肪占25%~30%,蛋白质占15%~20%。要多吃粗粮、新鲜蔬菜和水果,少吃油炸、方便食品等,控制盐和糖的摄入。 目前有效治疗高血糖方法 胃转流手术是通过改变食物的在人体内的生理流向,从而进行糖尿病治疗。也许有患者会疑惑,为什么改变食物流向就可以治疗糖尿病呢?原理很简单,在人的胃肠内存在着K细胞,当K细胞受到食物的刺

激时,便会分泌一些胰岛素抵抗因子,导致人体对胰岛素产生抵抗,或者是直接导致胰岛细胞受损,从而无法分泌胰岛素。 胃转流手术有着严格的适应症,不是所有人都适合做胃转流手术,在考虑到哪里做手术之前,患者更应该先了解胃转流手术的适应症,在手术前进行检查,符合手术条件的患者,才建议考虑胃转流手术治疗。 1、所有的2型糖尿病患者,在经历长期的非手术治疗后效果不佳或不能耐受者,只要无明显手术禁忌的,均可考虑行胃肠外科手术的治疗。 2、由于2型糖尿病的手术治疗效果与其糖尿病病程、胰岛细胞功能、患者年龄等多种因素相关,因此我们认为,当患者符合如下条件者,可期望获得更好的治疗效果:(1)患者年龄≤65岁;(2)患者T2DM的病程≤15年;(3)患者胰岛储备功能在正常下限1/2以上。 3、由于中国人的肥胖多属腹型肥胖,发生心脑血管意外及其它并发疾病的风险更高,因此当男性腰围≥90cm、女性腰围≥80cm时,应更加积极地考虑手术治疗 济南糖尿病医院是中国二型糖尿病新技术(胃转流手术)推广基地,也是山东省内唯一一家开展胃转流手术的糖尿病专科医院,相比较综合医院,在胃转流手术治疗糖尿病方面我们有无数例成功经验,专病专治更专业!(本文由济南糖尿病医院供稿)

II型糖尿病(E11)

II型糖尿病 归属于糖尿病 (E10-E14) E11 非胰岛素依赖型糖尿病包括:糖尿病(非肥胖型)(肥胖型):成人发作、成年糖尿病发作、非酮性的、稳定的、II型糖尿病、年轻人非胰岛素依赖型糖尿病。 II型糖尿病也叫成人发病型糖尿病,多在35~40岁后发病,占糖尿病患者90%以上。2型糖尿病病友体内产生胰岛素的能力并非完全丧失,有的患者体内胰岛素甚至产生过多,但胰岛素的作用效果却大打折扣,因此患者体内的胰岛素是一种相对缺乏。可以通过某些口服药物刺激体内胰岛素的分泌。但到后期仍有部分病人需要像1型糖尿病那样进行胰岛素治疗。 II型糖尿病的病因 2型糖尿病是一种多基因遗传性疾病,一般认为,T2DM的发生是多源性的,是环境因素和遗传因素共同作用的结果。病因与胰岛素抵抗和胰岛素分泌不足有关。 II型糖尿病的症状 2型糖尿病中一部分病人以胰岛素抵抗为主,病人多肥胖,因胰岛素抵抗,胰岛素敏感性下降,血中胰岛素增高以补偿其胰岛素抵抗,但相对病人的高血糖而言,胰岛素分泌仍相对不足。此类病人早期症状不明显,常在明确诊断之前就可发生大血管和微血管并发症。饮食治疗和口服降糖药多可有效。另一部分病人以胰岛素分泌缺陷为主,临床上需要补充外源性胰岛素。 2型糖尿病的诊断:糖尿病诊断标准。 1980年及1988年世界卫生组织WHO关于糖尿病的诊断标准如下: 1、有糖尿病症状。?具备下列任何一项即可诊断为糖尿病:a?、空腹血糖≥?7.8mmol/L;b、一日中任何时间血糖≥11.1mmol/L;c、空腹血糖〈7.8mmol/L,?但口服75%葡萄糖耐量试验二小时血糖≥11.1mmol/L。 2、无糖尿病症状。具备下列任何一项即可诊断为糖尿病:a、两次空腹血糖≥7.8mmol/L;b、第一次口服75g葡萄糖耐量试验的1及2小时血糖均≥11.1mmol/L,重复一次葡萄糖耐量试验二小时血糖≥11.1mmol/L 或重复一次空腹血糖≥7.8mm ol/L。 3、糖耐量减低。空腹血糖〈7.8mmol/L,口服75g葡萄糖后二小时血糖在7.8-11.1mmol/L之间者。 妊娠糖尿病诊断参照上述标准。 IDF1997年建议的分型方案 1997年7月国糖尿病协会提出了新的糖尿病诊断和分类标准。 1、有糖尿病症状,并且随机血糖≥11.1mmol/L。随机血糖是指就餐后任意时间的血糖值,典型的糖尿病症状包括多尿、烦渴和无其它诱因的体重下降。 2、空腹血糖≥7.0mmol/L,空腹状态定义为至少8小时内无热量摄入。 3、OGTT时二小时血糖≥11.1mmol/L。OGTT仍然按WHO的要求进行。 符合上述标准之一的患者,在次日复诊仍符合三条标准之一者即诊断为糖尿病。 在新的分类标准中,?糖尿病和葡萄糖耐量受损(IGT)及空腹葡萄糖受损(IFG)共属高血糖状态,与之相应的为葡萄糖调节正常的正常血糖状态。IGT?的诊断标准为:OGTT时二小时血糖≥7.8mmol/L,但〈11.1mmol/L,IFG?为空腹血糖≥?6.1mmol/L但〈7.0mmol/L。 II型糖尿病的诊断 II型糖尿病的检查化验 2型糖尿病是胰岛素不能有效发挥作用(与受体结合含量少)所致,因此不仅要检查空腹血糖,而且要观察餐后2小时血糖,特别应做胰岛功能检查。 具体数值如下:正常人空腹血糖:3.9-6.1mmoL/L,餐后2小时血糖7.8-8.9mmoL/L。如空腹血糖≥7.0mmoL/L,餐后2小时血糖≥11.1mmoL/L就可诊断糖尿病。如空腹血糖在6.1-7.0mmoL/L,餐后2小时血糖在7.0-11.1mmoL/L之间为糖耐量异常,是早期糖尿病的表现。而尿糖检查仅供参考,不能做为回头用药的依据。 胰岛功能检查:验者口服100克馒头或服含75克糖水300mL后观察血糖、胰岛素、C肽变化。 II型糖尿病的鉴别诊断 1、有糖尿病症状。?具备下列任何一项即可诊断为糖尿病:a?、?空腹血糖≥?7.8mmol/L;b、一日中任

中国肥胖和2型糖尿病外科治疗指南_2014_刘金刚_郑成竹_王勇

指南与共识文章编号:1005-2208(2014)11-1005-06 DOI:10.7504/CJPS.ISSN1005-2208.2014.11.01 中国肥胖和2型糖尿病外科治疗指南(2014) 中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会 中图分类号:R6文献标志码:C 【关键词】2型糖尿病;肥胖症;减重手术;腹腔镜Roux-en-Y胃旁路术;腹腔镜胃袖状切除术;胆胰分流并十二指肠转位术;腹腔镜胃可调节绑带术 Keywords type2diabetes mellitus(T2DM);obesity;bariatric surgery;laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass(LRYGB);laparoscopic sleeve gastrectomy(LSG);biliopancreatic diversion with duodenal switch(BPD-DS);laparoscopic adjustable banding 据中华医学会糖尿病学分会2008年中国糖尿病和代谢疾病研究(China national diabetes and metabolic disorders study)报告,我国20岁以上人群糖尿病(diabetes mellitus,DM)总体患病率为9.7%,其中男性10.6%,女性8.8%。由此推算我国DM患病总人数达9240万,位居世界第一。DM 前期的患病率高达15.5%,估算人数约为1.5亿。而且DM 患病率有进一步增加的趋势,2010年数据显示DM患病率已达11.6%。在所有类型DM中,2型DM(type2diabetes mellitus,T2DM)病人约占90%。肥胖是DM重要的风险因素之一,最新的全国肥胖和代谢综合征调查结果显示,我国超重[体重指数(body mass index,BMI)为25.0~<27.5]与肥胖症(BMI≥27.5)人群的DM患病率分别为12.8%和18.5%,其中成年男性的DM患病率分别为33.7%和13.7%,成年女性的DM患病率分别为29.2%和10.7%。所有T2DM 病人平均BMI为25.0。 1980年,Pories等行胃旁路手术治疗肥胖症时发现,合并T2DM的病人术后血糖迅速恢复正常,甚至部分病人可不再服用降糖药物。2004年,Ferchak等通过前瞻性对照研究发现,合并T2DM的肥胖病人在接受胃旁路手术后,不需要药物降糖并能长期保持血糖正常的病例数明显高于非手术组,且糖尿病相关并发症的发生率和病死率明显降低。Arterburn等还发现病人术后出现了收缩压降低、血脂异常改善、心血管疾病风险降低等有益变化。因此,出现了一个新的学科——代谢外科(metabolic surgery)。基于手术可为合并T2DM的肥胖症病人带来诸多改善代谢的益处,2009年美国糖尿病学会(ADA)在T2DM治疗指南中正式将此类手术列为肥胖症合并T2DM的治疗措施之一;2011年,国际糖尿病联盟(International Diabetes Federation,IDF)正式推荐代谢外科手术可作为肥胖症合并T2DM的治疗方法。卫生经济学研究发现,代谢外科手术能够降低远期治疗费用、提高病人生存质量,从而减轻合并T2DM的肥胖病人的家庭和社会经济负担。 我国肥胖症和糖尿病外科治疗始于2000年,在郑成竹等减重和代谢外科专家组织下,制订并发布了《中国肥胖病外科治疗指南(2007)》、《中国糖尿病外科治疗专家指导意见(2010)》、《手术治疗糖尿病专家共识》以及《手术治疗糖尿病适应证及禁忌证专家共识(2013版)(讨论稿)》,为我国减重和代谢外科事业的发展提供了重要的依据和规范。 近年来,我国减重代谢外科手术例数迅猛增长,但相应也出现了一系列问题。由于开展手术的医院及术者缺乏规范化培训,故对于手术适应证和手术方式的选择、手术操作要点的掌握等并不一致。为适应我国减重和代谢外科发展的需要,2012年中国医师协会外科医师分会成立了中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会(Chinese Society for Metabolic&Bariatric Surgery,CSMBS)。 尽管我国目前手术治疗T2DM的循证医学Ⅰ类证据不足,然而从临床实践经验可见,此类手术对于我国肥胖症和T2DM病人的治疗效果与西方国家报道相似。CSMBS制定《中国肥胖和2型糖尿病外科治疗指南(2014)》旨在规范应用减重外科手术方式治疗T2DM等代谢性疾病,并促进其健康有序地发展。 本指南着重于以减重手术方式治疗T2DM为首要目的的范畴,参照了我国以往专家指导意见和共识,以及美国和其他西方国家各版指南,吸收并采纳我国近年来这一领域的相关文献,并根据我国现状及人群的体质特点进行撰写。 通讯作者:刘金钢,E-mail:liujg@https://www.360docs.net/doc/72343050.html,;郑成竹,E-mail:fredzhengzz@https://www.360docs.net/doc/72343050.html,

肥胖与糖尿病-高血压病的相关性

肥胖与糖尿病\高血压病的相关性 近年来,伴随肥胖者逐渐增高,高血压、糖尿病及相关疾病的患病率日益增高。大量资料表明,肥胖是2型糖尿病(T2DM)、心血管疾病和高血压病(HT)等的危险因素。肥胖症的流行趋势日益严峻,据WHO估计目前全世界超重人数已超过10亿,肥胖者超过3亿。肥胖已成为危害人类健康的全球性问题[1]。因此,研究肥胖与T2DM、HT的相关性已成为21世纪心血管和内分泌领域的热点,具有重要意义。 1 资料与方法 1.1 一般资料选择2008年在扬州市级机关门诊部健康体检中筛选出200例肥胖者为观察组;非肥胖者200例为对照组;所有受试者年龄均在20~50岁。既往均无HT和T2DM病史。 1.2 方法由经专业培训的内科医生和护士对受试者(空腹、脱鞋、免冠、穿单衣裤)测身高、体质量、腰围(WC),计算体重指数(BMI);休息至少15 min后测右肱动脉血压。晨起6:00~8:00采静脉血8 ml,测定过夜空腹血糖(FPG)。 BMI=体重/(身高)2,BMI≥24为超重,BMI≥28为肥胖[2];血压诊断标准:收缩压≥140 mm Hg和/或舒张压≥90 mm Hg或近2周服用降压药;糖尿病诊断标准:静脉血空腹血糖≥7.0 mmol/L[3]。 2 结果 两组年龄比构成差异均无统计学意义(P>0.05);观察组BMI、WC、收缩压、舒张压显著高于对照组(P<0.05)。见表1。 表1 2组一般临床资料比较(x±s) 组别例数年龄(岁)BMI(kg/m2)WC(cm)收缩压(mm Hg)舒张压(mm Hg) 观察组20044±629.8±3.694±8138±1788±9 对照组20040±1022.6±2.373±6127±1675±7 注:观察组的HT和T2DM分别为49%和8%显著高于对照组9%和2.5%(P<0.05) 3 讨论

肥胖对Ⅱ型糖尿病的影响综述

肥胖对Ⅱ型糖尿病的影响综述 摘要:近年来,糖尿病在全世界广泛流行,是继肿瘤、心血管疾病之后第三位严重危害人类健康的慢性病。目前糖尿病已成为一个严重危害我国人群健康的公共卫生问题,对我国的经济社会发展和人民的身体健康产生越来越严重的影响。肥胖和Ⅱ型糖尿病的患病率逐年上升,肥胖是Ⅱ型糖尿病的独立危险因素,肥胖可引起胰岛素分泌障碍。因此提高人们对肥胖和Ⅱ型糖尿病的认识,以及对其发病机理和防治的研究,已成为当今社会重要的健康问题。 关键词:Ⅱ型糖尿病肥胖人类健康发病机理防治 一、肥胖是Ⅱ型糖尿病发病的独立危险因素 肥胖和超重是Ⅱ型糖尿病最重要的危险因素,这种危险在逐年增加。许多专家还相信,亚洲Ⅱ型糖尿病的发病率较高与亚洲人将多余脂肪蓄积于腹部有关。种种数据表明,肥胖是Ⅱ型糖尿病的主要趋势。 二、肥胖导致糖尿病的可能机制 2.1 游离脂肪酸 目前已经证实由于体脂的堆积,脂毒性可以影响胰岛B细胞功能,造成胰岛素分泌功能障碍,最后发展成糖尿病。【1】。所谓脂毒性是指血中游离脂肪酸水平增加或细胞内脂肪含量增多,超过脂肪组织的储存能力和对游离脂肪酸的氧化能力【2】 肥胖时,通过糖-脂肪循环,游离脂肪酸的摄取和氧化均增加,可导致糖代谢氧化和非氧化途径缺陷,糖的利用下降。一系列研究显示血浆中游离脂肪酸水平增加会增加肝糖元的异生,并使肝的清除胰岛素的能力下降,造成高胰岛素症。高水平的FFA抑制骨骼肌中胰岛素刺激的糖个利用和肌糖原的合成。随着FFA 的氧化和处理增加,脂肪的氧化也增加;FFA氧化的增加伴随着糖的氧化和储存的减少,使胰岛素介导的抑制,肝糖元异生受损。肝脏和骨骼肌对胰岛素敏感性下降,胰岛素的灭活下降及分泌增多,最终导致胰岛素抵抗和高胰岛素血症,当肥胖患者的B细胞功能代偿胰岛素抵抗时,可保持正常血糖,如不能代偿就出现高血糖,发展为糖尿病,最终导致B细胞功能衰竭,胰岛素分泌减少。部分研究也证实,太高浓度的游离脂肪酸也可导致B细胞功能障碍,使胰岛素分泌下降【1】2.2 肿瘤坏死因子-α 近年来发现肿瘤坏死因子-α(TNF-α)过度表达可能对胰岛素敏感性、Ⅱ型糖尿病发病产生一定的影响。【3】机体内TNF-α主要由单核-巨噬系统分泌,但实验发现许多组织具有合成、分泌TNF-α的潜能,包括脂肪组织,肌肉组织等,这些组织在一定状态下TNF-α表达过度 2.3 瘦素 近年来对瘦素的研究也提示,瘦素可抑制食欲,增加能量消耗,抑制胰岛素的分泌,增加糖的作用。瘦素受体作为瘦素调节机体摄食及能量代谢的信号传递中介备受关注。【1】瘦素受体属细胞因子受体超家族,编码基因位于1 p31,转录后已知有5种(a~e)拼接异型。除e拼接异型外,其余4种均含有单一跨膜结构,通过 Janus激酶,信号传导及转录激活蛋白途径促进细胞内基因的转录,参与体脂恒定的调节。目前国际上对瘦素受体基因与疾病的关系研究刚刚起步,该基因与Ⅱ型糖尿病相关代谢紊乱的关系还需要进一步研究。【4】 2.4肿瘤因子a TNF-a过度表达可能对胰岛素敏感性,2型糖尿病发病产生一定的影响。【5】

中国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南(2019版)

中国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南(2019版) 中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会 (Chinese Society for Metabolic & Bariatric Surgery,CSMBS)于2014年组织国内减重代谢外科及内分泌科专家共同制定了我国首个减重代谢外科指南——《中国肥胖和2型糖尿病外科治疗指南(2014)》[1]。在该指南的指导和规范下,尤其在中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组成立后,我国的减重代谢外科取到了长足的发展,特别是全国各地区相继建立了临床研究中心,并开展了多中心合作,不断积累详实的多中心临床数据。我国减重代谢手术已经由2014年的4000例增长到1万例以上,术式方面也与欧美等发达国家没有明显差异[2-3]。2017年,美国和欧洲肥胖代谢外科指南进行了相应更新,包括胃束带手术(AGB)等治疗方式基本退出历史舞台[4-5]。鉴于此,中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组联合CSMBS组织专家对2014年版指南进行修订和更新,参考西方国家指南及立场声明更新,并采纳我国近5年的临床数据及相关文献,在适应证和禁忌证、手术方式的合理选择、术前评估与准备、术后并发症以及围手术期管理等方面进行阐述说明,以更好地适应减重代谢外科的发展,规范疾病的治疗,共同推进学科健康快速发展。 1 手术适应证及禁忌证 1.1 手术适应证 单纯肥胖病人手术适应证:(1)BMI≥37.5,建议积极手术;32.5≤BMI<37.5,推荐手术;27.5≤BMI<32.5,经改变生活方式和内科治疗难以控制,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,综合评估后可考虑手术[6-7]。(2)男性腰围≥90cm、女性腰围≥85cm,参考影像学检查提示中心型肥胖,经多学科综合治疗协作组(MDT)广泛征询意见后可酌情提高手术推荐等级[8]。(3)建议手术年龄为16~65岁。 注:(1)代谢综合征组分(国际糖尿病联盟定义)包括:高三酰甘油(TG,空腹≥ 1.70mmol/L)、低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch,男性空腹<1.03mmol/L,女性空腹<1.29mmol/L)、高血压(动脉收缩压≥130mmHg或动脉舒张压≥85mmHg, 1mmHg=0.133kPa)。(2)合并症包括糖代谢异常及胰岛素抵抗,阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、内分泌功能异常、高尿酸血症、男性性功能异常、多囊卵巢综合征、变形性关节炎、肾功能异常等,尤其是具有心血管风险因素或2型糖尿病(T2DM)等慢性并发症。(3)对BMI为27.5~<32.5的病人有一定疗效,但国内外缺少长期疗效的充分证据支持,建议慎重开展。(4)如双能X线吸收法测量Android脂肪含量与腹部脂肪及内脏脂肪分部相关,如Android脂肪含量显著升高提示中心型肥胖。或MRI对腹部内脏脂肪含量进行评估

2型糖尿病合并肥胖患者的临床管理规范

2型糖尿病合并肥胖患者的临床管理规 范 目前,肥胖已成为新的流行病,并且存在严重的危害。而糖尿病患者的数量也在快速增长。临床上,肥胖合并糖尿病的病症非常常见,因此规范糖尿病合并肥胖患者的管理就变得尤为重要。 从机理来讲,胰岛素抵抗是T2DM与肥胖的共同发病因素。在中国,约2/3的T2DM患者合并超重或肥胖,其中超重占20%以上,肥胖占40%以上。约1/2的T2DM患者合并腹型肥胖。 T2DM与肥胖互为因果,相互影响。如果血糖控制不佳,那么肥胖就无法正常管理,反之,若无法控制体重,血糖也得不到良好的控制。因此,在治疗过程中,要兼顾肥胖与糖尿病这两个方面的因素。 2017 AACE/ACE发布的共识声明,更新了糖尿病的治疗原则、ASCVD危险因素的改善方案以及降糖药物的特性。 共识在2016年基础上更新了T2DM的治疗原则,即超

重或肥胖的糖尿病前期和T2DM患者应将减重作为一个终身目标,通过行为干预和减重药物(需要时)而达到治疗目标。 在治疗过程中,应制定个性化的糖尿病血红蛋白目标,并以空腹血糖参数作为血糖控制目标。另外,还应优先考虑低血糖和体重增加的风险,以及药物的成本问题。患者应每3个月进行一次随访,以确保方案是否合适。 共识对T2DM的生活方式也进行了更新,在运动方面增加了可穿戴技术,通过设备来督促患者运动。另外,专家还建议应保证每日7小时的睡眠时间。 对于超重或肥胖患者的管理,共识完善了肥胖的分级(0级、1级、2级),并明确了减重药物使用时间不超过3个月,减肥药物的使用人群应为BMI≥27kg/m2且伴有并发症的患者,以及BMI≥30 kg/m2伴或不伴并发症的患者。 肥胖相关合并症包括了代谢综合征、糖尿病前期、2型糖尿病、血脂异常、高血压、非酒精性脂肪性肝病、多囊卵巢综合征、睡眠呼吸暂停、骨关节炎、胃食管反流、残疾或不能运动。

中国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南(最全版)

中国肥胖及2型糖尿病外科治疗指南(最全版) 中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会(Chinese Society for Metabolic & Bariatric Surgery,CSMBS)于2014年组织国内减重代谢外科及内分泌科专家共同制定了我国首个减重代谢外科指南——《中国肥胖和2型糖尿病外科治疗指南(2014)》[1]。在该指南的指导和规范下,尤其在中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组成立后,我国的减重代谢外科取到了长足的发展,特别是全国各地区相继建立了临床研究中心,并开展了多中心合作,不断积累详实的多中心临床数据。我国减重代谢手术已经由2014年的4000例增长到1万例以上,术式方面也与欧美等发达国家没有明显差异[2-3]。2017年,美国和欧洲肥胖代谢外科指南进行了相应更新,包括胃束带手术(AGB)等治疗方式基本退出历史舞台[4-5]。鉴于此,中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组联合CSMBS组织专家对2014年版指南进行修订和更新,参考西方国家指南及立场声明更新,并采纳我国近5年的临床数据及相关文献,在适应证和禁忌证、手术方式的合理选择、术前评估与准备、术后并发症以及围手术期管理等方面进行阐述说明,以更好地适应减重代谢外科的发展,规范疾病的治疗,共同推进学科健康快速发展。 1 手术适应证及禁忌证 1.1 手术适应证单纯肥胖病人手术适应证:(1)BMI≥37.5,建议积极手术;3 2.5≤BMI<37.5,推荐手术;27.5≤BMI<32.5,经改变生

活方式和内科治疗难以控制,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,综合评估后可考虑手术[6-7]。(2)男性腰围≥90 cm、女性腰围≥85 cm,参考影像学检查提示中心型肥胖,经多学科综合治疗协作组(MDT)广泛征询意见后可酌情提高手术推荐等级[8]。(3)建议手术年龄为16~65岁。 注:(1)代谢综合征组分(国际糖尿病联盟定义)包括:高三酰甘油(TG,空腹≥1.70 mmol/L)、低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch,男性空腹<1.03 mmol/L,女性空腹<1.29 mmol/L)、高血压(动脉收缩压≥130 mmHg或动脉舒张压≥85 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa)。(2)合并症包括糖代谢异常及胰岛素抵抗,阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、内分泌功能异常、高尿酸血症、男性性功能异常、多囊卵巢综合征、变形性关节炎、肾功能异常等,尤其是具有心血管风险因素或2型糖尿病(T2DM)等慢性并发症。(3)对BMI为27.5~<32.5的病人有一定疗效,但国内外缺少长期疗效的充分证据支持,建议慎重开展。(4)如双能X线吸收法测量Android 脂肪含量与腹部脂肪及内脏脂肪分部相关,如Android脂肪含量显著升高提示中心型肥胖。或MRI对腹部内脏脂肪含量进行评估 T2DM病人手术适应证:(1)T2DM病人仍存有一定的胰岛素分泌功能[8]。(2)BMI≥32.5,建议积极手术;27.5≤BMI<32.5,推荐手术;25≤BMI<27.5,经改变生活方式和药物治疗难以控制血糖,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,慎重开展手术[1,6-7,9-13]。(3)对于25≤BMI<27.5的病人,男性腰围≥90 cm、女性腰

肥胖与糖尿病

健康管理稿件 肥胖与糖尿病 据世卫组织估计,目前全世界约有糖尿病人1.7亿,到2025年将增加到3亿人。肥胖是糖尿病的主要危险因素,又是一种独立的疾病。体重每增加1公斤,患病的危险至少增加5%。肥胖者发生Ⅱ型糖尿病的危险性是正常人的3倍,约50%的肥胖者将来会患上糖尿病。80%的Ⅱ型糖尿病患者在确诊时超重。肥胖可以使Ⅱ型糖尿病患者的期望寿命缩短多达8年。同时,肥胖的流行无论是在发达国家还是在发展中国家均达到令人吃惊的地步。全世界已经有超过10亿的成人超重,至少有3亿人属于过度肥胖。 在长期肥胖的人群中,糖尿病的患病率可高达普通人群的4倍之多。肥胖与Ⅱ型糖尿病密切相关,在任何种族、任何性别中均存在,尤其是腹型肥胖与Ⅱ型糖尿病的关系更为密切,而中国人多为腹型肥胖。糖尿病的发生率随着肥胖程度的增加而增加。另据北京晨报消息介绍,在一些发展中国家,30岁以下的人群中有30%-35%是超重和肥胖。在40岁以上的糖尿病病人中,约有70%-80%的人在患糖尿病之前就已经肥胖了。在Ⅱ型糖尿病人中,多达80%的人是超重或肥胖者。所以,当男性腰围超过85厘米,女性腰围超过80厘米时,就应当关心自己的肥胖及血糖状况了。而且,发生肥胖的时间越长,患糖尿病的机会就越大。 降糖药切忌吃吃停停 医学专家指出,糖尿病的最大危害在于它诱发多种合并症,对血管和多种器官造成严重损伤。合并高血压及心、脑血管病、肾病、眼病等。这些合并症是糖尿病患者致残、致死的主要原因。医学专家说,避免糖尿病合并症的发生和发展,关键是早期发现糖尿病,早治疗,并且要治疗达标。糖尿病的治疗需要采取综合方式,其中最重要、最基本的手段是改变不良生活方式,控制饮食,增加运动,减轻体重。同时要在医生指导下坚持药物治疗,降糖药切忌吃吃停停。对胰岛素分泌不足的II型糖尿病患者,还应使用胰岛素治疗,医生要帮助病人消除对胰

肥胖与糖尿病的关系及发病机制的研究进展

针具有一般不发生感染、安全、不留针、操作快捷,反应快、见效快,疗效稳定、持久,诊断和治疗融为一体等特点。临床适用的疾病范围非常广泛,涉及到临床各科数十种疾病。最为显著的为精神系统疾病,如自闭症、小儿脑瘫、智力发育迟缓、脑炎后遗症、脑卒中、脊髓小脑共济运动失调、脑卒中及脑性昏迷、梅尼埃病、脑供血不足、老年痴呆、顽固性面瘫、抑郁症、癔病、神经衰弱及失眠;心血管系统疾病;代谢及内分泌系统疾病;五官科疾病等。但是,就近20年国内资料研究表明,舌针还存在以下不足:①临床应用较差,报道较少。②舌针临床应用范围还很狭窄,绝大多数针对于神经系统疾病。③基础性研究极少。 ④舌针疗法规范化的标准尚未建立。针对以上存在的不足,作者建议:①舌针疗法对临床很多病症疗效肯定,应尽快建立国家标准,规范临床应用,促进舌针疗法临床效果的发挥。②舌针疗法有很深的中医渊源,符合中医针灸学理论,同时符合现代生物全息性理论,倡导临床广泛应用,不断实践、挖掘、研究与总结,不断提高疗效。③舌针疗法作为祖国针灸学的一部分,应该进一步借助现代医学先进设备,探索舌针临床疗效机制,为其进一步广泛推广提供可靠依据。④建议将中医望舌和生物全息性理论相结合,临床实践,探索舌诊,进一步完善舌针诊疗体系,进一步丰富中医学诊疗体系。 参考文献: [1]nn郭翠萍.管氏舌针治疗中风失语56例[J].中国针灸, 2008,28(2):127. [2]nn廖迎春.舌针为主治疗中风后语言蹇涩26例[J].中国 临床医药研究杂志,2006(5):50-51. [3]3n龚国强.舌针为主治疗脑损伤语言障碍12例观察[J]. 浙江中医杂志,2006,41(9):532. [4]nn米建平,朱晓平.舌针为主治疗中风失语症46例临床观 察[J].上海针灸杂志,2004,23(7):8. [5]nn李滋平,李勇,符文彬.舌针治疗中风失语症32例临床 观察[J].新中医,2004,36(9):47. [6]nn孙福政,程世超.舌针、溴隐亭和左旋多巴并用治疗急 性脑梗死伴运动性失语症32例疗效观察[J].中华临床 医学杂志,2008,9(6):29-31. [7]nn杨晓鸿.腹针配合舌针治疗脑外伤运动性失语30例[J]. 陕西中医,2008,29(8):1060. [8]nn陈安亮,李雪萍,周俊.头、舌针治疗中风后失语症30 例临床观察[J].河南中医,2008,28(12):75. [9]nn李群,王祖红,叶建,等.舌针为主治疗中风临床观察 [J].中国针灸,2005,25(11):820-822. [10]nn盛伟,石玉环.舌针调理脏腑治疗中风后遗症探析[J]. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n实用中医内科杂志,2003,17(1):62-63. [11]nn赵欲晓.舌针为主治疗中风后遗症58例疗效观察[J]. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n针灸临床杂志,2000,16(4):36-37. [12]nn李建山,李亚惠.舌针配合脊髓针治疗脑血管病后遗 症临床观察[J].针灸临床杂志,2005,21(9):11. [13]nn贺亚辉.舌针加温针灸治疗中风后遗症86例临床观察 [J].中医外治杂志,2002,11(3):42-43. [14]nn李勇,李滋平,符文彬.舌针疗法治疗中风后吞咽障碍 的临床研究[J].针灸临床杂志,2005,21(8):7-8. [15]nn张宪忠,孙宝红,孙昊曼.舌针加冰刺激为主治疗脑卒 中急性期吞咽障碍120例临床观察[J].当代医学,2009,15(15):151. [16]nn陈清,李滋平.舌针治疗假性延髓麻痹60例疗效观察 [J].新中医,2003,35(9):42. [17]nn柏玉兰.舌针治疗脑血管意外致语言障碍300例疗效 观察[J].北京中医,1999,18(2):47. [18]nn李滋平,刘炳权,吴兵.舌针治疗小儿脑瘫102例疗效 观察[J].新中医,2007,39(11):27. [19]nn孙介光,邓凌飞,王锦雯.关于舌针抗疲劳和提高运动 能力的研究[J].中国运动医学杂志,1994,13(4):229. [20]nn幸小玲,江宗华,聂宇波,等.舌针与中药并用治疗中 风后抑郁症临床研究[J].时珍国医国药,2005,16(12):1268. [21]nn吕红霞.针刺加穴注治疗血管性痴呆的临床观察[J]. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n心血管康复医学杂志,2005,14(3):250-251. [22]nn戢炳金.武连仲教授舌针浅识[J].天津中医,2002,19 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n(1):10. [23]nn孙介光,孙雪然.实用舌针学[M].北京:人民军医出版 社,2008:9. (收稿日期:2010-12-06) 文章编号:1005-619X(2011)08-0723-03 肥胖与糖尿病的关系及发病机制的研究进展 266071nnn济南军区青岛第二疗养院王晓健 【关键词】肥胖;糖尿病;发病机制;综述 肥胖与2型糖尿病(diabetesnmellitus,DM)是常见的内分泌代谢疾病,已成为世界范围的流行病。多项研究结果显示,肥胖尤其是腹型肥胖是2型DM发病的独立危险因素。2型DM和肥胖均属于与生活方式密切相关的多因素、多基因遗传性疾病,但两者之间的关系及其发病机制尚不十分明确。本文对近几年国内外有关的研究作一综述。 1nnnn肥胖与DM的关系 1.1nnnn肥胖是发生DM的危险因素近年来临床观察90%的2型DM病人都有肥胖。许多横向的调查证实在同样人群中,肥胖的发病率与糖尿病的发病率是相关联的[1]。在美国全国健康营养调查显示,超重者的DM发病率是正常体质量者的 2.9倍。前瞻性研究也证实体质量增加是DM的重要危险因素。有报道对11n428名年龄在30~55岁的妇女进行了14年的随访研究,表明BMI在23~25之间的妇女患2型DM的危险是BMI<22的妇女的4倍,BMI>35的人群患2型DM的危险是BMI<22的人群的9 3.2倍,18岁以后体质量增加7.0~10.93kg的人群患2型DM的危险性增加1倍[2]。综上所述,体质量增加与患2型DM的危险性增加有关。尽管DM的发病机制仍未完全明了,但肯定与遗传和环境因素有关,在环境因素中,最重要的是肥胖。随着BMI和腰围的