高中语文 小说叙事特点(含答案)

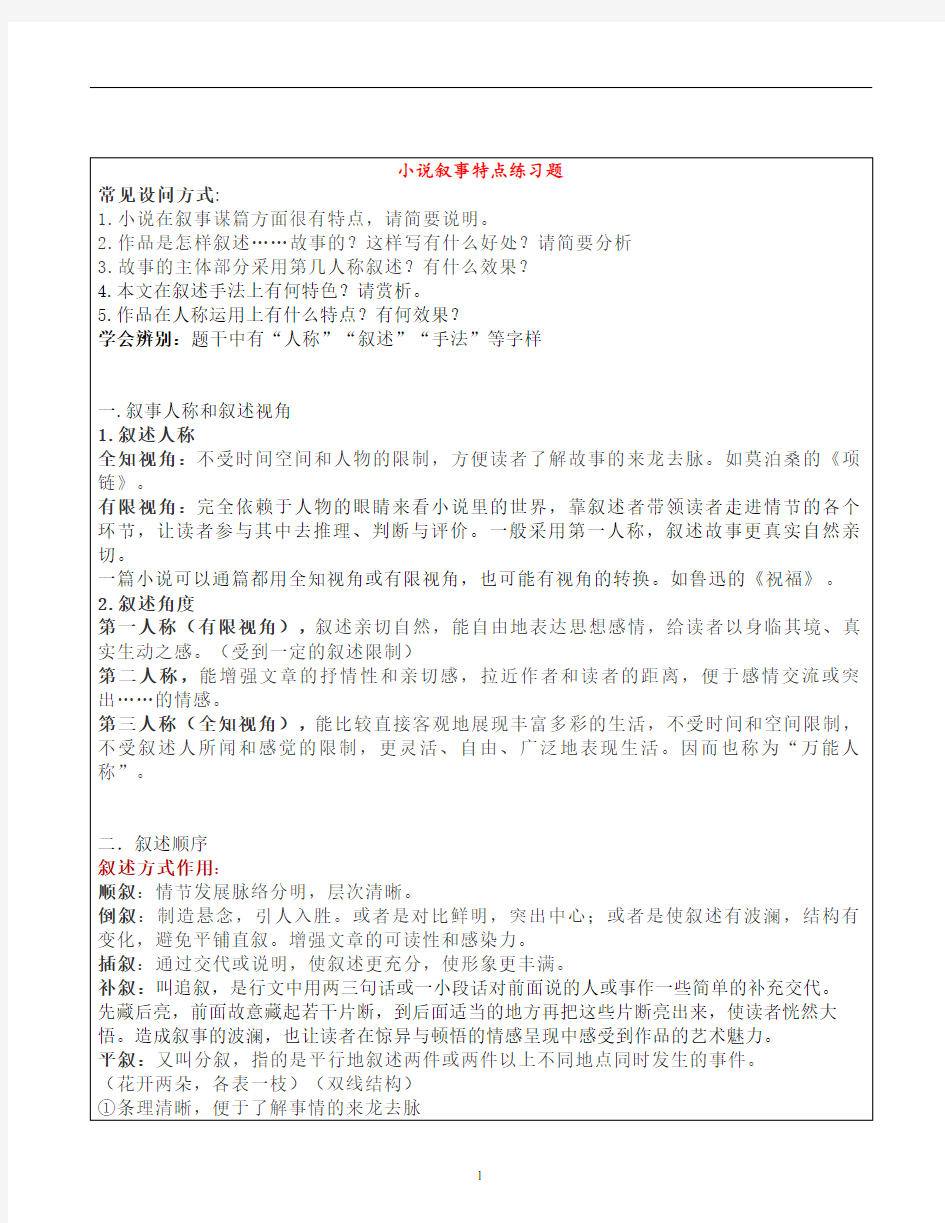

小说叙事特点练习题

常见设问方式:

1.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。

2.作品是怎样叙述……故事的?这样写有什么好处?请简要分析

3.故事的主体部分采用第几人称叙述?有什么效果?

4.本文在叙述手法上有何特色?请赏析。

5.作品在人称运用上有什么特点?有何效果?

学会辨别:题干中有“人称”“叙述”“手法”等字样

一.叙事人称和叙述视角

1.叙述人称

全知视角:不受时间空间和人物的限制,方便读者了解故事的来龙去脉。如莫泊桑的《项链》。

有限视角:完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,靠叙述者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中去推理、判断与评价。一般采用第一人称,叙述故事更真实自然亲切。

一篇小说可以通篇都用全知视角或有限视角,也可能有视角的转换。如鲁迅的《祝福》。2.叙述角度

第一人称(有限视角),叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以身临其境、真实生动之感。(受到一定的叙述限制)

第二人称,能增强文章的抒情性和亲切感,拉近作者和读者的距离,便于感情交流或突出……的情感。

第三人称(全知视角),能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,不受叙述人所闻和感觉的限制,更灵活、自由、广泛地表现生活。因而也称为“万能人称”。

二.叙述顺序

叙述方式作用:

顺叙:情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙:制造悬念,引人入胜。或者是对比鲜明,突出中心;或者是使叙述有波澜,结构有变化,避免平铺直叙。增强文章的可读性和感染力。

插叙:通过交代或说明,使叙述更充分,使形象更丰满。

补叙:叫追叙,是行文中用两三句话或一小段话对前面说的人或事作一些简单的补充交代。

先藏后亮,前面故意藏起若干片断,到后面适当的地方再把这些片断亮出来,使读者恍然大悟。造成叙事的波澜,也让读者在惊异与顿悟的情感呈现中感受到作品的艺术魅力。

平叙:又叫分叙,指的是平行地叙述两件或两件以上不同地点同时发生的事件。

(花开两朵,各表一枝)(双线结构)

①条理清晰,便于了解事情的来龙去脉

路遗

刘怀远

黄连婶平日不出门,但一出门,准是去借钱。本村几乎都借遍了,不好再向谁开口。即使有人主动借钱给她,她也摇摇头,坚决地说:“不要,以前借的还没还上呢,已经拖累你们不少了。”

黄连婶出了村,在路上走,后面有自行车的声音在响动,骑车人和黄连婶说话:“又要去王权村啊?”

黄连婶出了村,苍白的脸红了红,朝那人点点头。王权村是黄连婶娘家的村,娘家哥多。不过去娘家多了,嫂子们也没好脸色。但毕竟是自己娘家,比借别人的心里踏实。

骑自行车的人叫玉亮,下了车跟黄连婶说:“我带你一段路吧。”

黄连婶说:“算了吧,你自己骑还这么大动静,哗啦哗啦直响。”

玉亮看看自己的破自行车,嘿嘿地笑,手往怀里掏,说:“婶,我这里有几十块钱,你先拿去用吧。”

黄连婶忙拦着说:“你帮我的还少吗?我自己命苦,不能总拖累你们。”

“婶,我知道您性格倔强,可我是外人吗?自家的远房侄子!这几年,黄连叔有病,您也够操心的了。”

黄连婶说:“你惦记着婶,婶感激不尽,你家也不宽裕,我现在日子还能挺过去。”

“好吧!”玉亮知道拗不过她,就说:“那我先走了。”

玉亮骑上哗啦哗啦直响的自行车,骑得很慢,比黄连婶走得快不了多少。拐过一个弯,玉亮不见了。

黄连婶走过拐弯处,见路中央有一叠钞票。

黄连婶捡起来,数了数,不到100元钱。天呐,这是谁这么马虎,100元足可以买七八袋化肥,足可以给黄连买一个月的中药,足够在县中学读书的女儿两个月的生活费啊……

她往前后看,见不到一个人影。

丢钱也太马虎了,玉亮也马虎,他在前面,愣没看到。黄连婶站在那里等了好一阵子,也没见有人来找。她摇摇头,把钱装进衣兜,心想,会和找钱的人碰上的,就继续往前走。

迎面开来一辆农用三轮车,在黄连婶面前停下来,开车的是屠户柳三。

“嫂,你要去哪里啊?”

“我去走个亲戚。”

“哦,俺哥一个人在家呢?”

“咋,你还怕他跑了?”

柳三笑了,黄连终年躺在床上搂着药罐子,既不会跑,也不会怕谁偷。

柳三说:“嫂,咱一起回家吧,有啥困难我帮你解决。”

黄连婶说:“你也没开印票子的机器,每天起五更睡半夜的,天天杀猪再赶集卖肉,生意做得也挺辛苦的。”

柳三说:“嫂啊,你不是困难到揭不开锅了,不会又回娘家的。好,你去吧。”柳三挠挠头,朝农用车上看看说:“我东西丢在集上了,得赶快回去拿。”说完,农用车冒了一溜黑烟,掉

可是,第二天,又是一般的微风,细雨。太阳还没有出来,他就把我叫起了。他的脸上丝毫看不出一点异样的表情来,好像昨夜间的事情,全都忘记了。

我目不转睛的瞧着他。

“有什么好瞧呢?小伙子!过了湖,你还要赶你的路程呀!”

离开渡口,因为是走顺风,他就搭上橹,扯起破碎风篷来。他独自坐在船艘上,毫无表情地捋着雪白的胡子,任情地高声朗唱着:

我住在这古渡前头六十年。

我不管地,也不管天

我凭良心吃饭,我靠气力赚钱!

有钱的人我不爱,无钱的人我不怜!

(3)作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。(6分)

答:①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;②以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

水底的微光

任紫钰

他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时间,水便淹没了他,从脚趾到头顶。在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。现在,他北上打工,离海更远了。他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。拍拍耳廓,能听见孤独的声音。在这回声里,他不断下沉。终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。他竟然想起了社区的图书室。图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃,他竟觉得很美,美得如他的梦境。在那无数次出现的梦境里。他是一个手捧诗集的白衣少年。把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。才翻上两页,他就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。他和工友急了,追着讨要。又怕因此丢了饭碗。他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。他感到有口气憋在嗓子里,憋得他胸口闷疼。他跑出了工棚,陪着他的只有身后的风。

他终归是无处可去。天黑了。他回到工棚。屋里人头攒动,地上一片狼藉。包书的细白棉布躺在地上,一片污浊。工头儿扭头看着他,半笑不笑地说:“还知道回来,能耐了啊?!”说着,他从一个工友手里拿过那本《人间失格》一撕两半,扔在地上。工头儿又环视工友们,吆喝着:“都愣着干嘛?”工友们互相看看,又看看他,看看工头儿。终于,有几个工友对他动手了。拳头落在他的背上,手掌推搡在他的臂上。说实话,并不重。可他,承受不了。他再次转身跑了,跑进了这个游泳池。

水继续淹没着他。他的胸膛感受到了压力,他体验到了一种生命的快感。他的耳边想起了太宰治的话:“幸福感,就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金砂。就是那种感觉吧,经历过悲伤的极限,心情不可思议地,朦胧地明亮起来。”

他的胸腔撕裂般疼痛,他再也无法控制自己,他口鼻全张,水一股脑灌下去,顺过气管刀枪一样呛入。他的身子开始抽搐,水恣意地从四面八方挤进毛孔……黑暗应该如约而至了。就在黑暗来临前的瞬间,他看到了水底的微光。在水底的微光中,他看见了工友们的脸孔,那些他再也不想见到的脸孔。他能感到工友们粗糙的手,一双一双锤在他的背上,按在他的胸前。说实话,这力道比在工棚打他的时候重多了。他甚至还听见他们透着痛惜的骂声:“这个闷憨书生,就知道他心里不痛快了会来这里,万没想到他会寻死!”“这个憨货要真见阎王了,我们这些人这辈子也别想安生了。”

他努力睁开眼,透过工友们的肩膀,看到了浅水区的孩子们。那些孩子都惊讶地站立在水中,他们明亮的面孔犹如开在晨雾中的新鲜花朵。

5.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。(6分)

①运用插叙手法,插入主人公读书、讨薪等内容,交代事件的起因、人物的遭际(使情节的发生发展更合理)。

②现实与回忆交织,把主人公在泳池里真实的感受与对故乡、大海、社区图书馆的回忆巧妙融合(巧妙推进故事情节,有利于展现人物心理,突出人物形象)。

③时空集中,故事发生在“泳池”这一地点,“他”准备轻生到被工友救起这一时间段(情节紧凑)。

④前后照应,如开头结尾都有对浅水区孩子们的描述,之前只能听见他们的说笑,后来看到了他们“明亮的面孔”。

(答出一点给2分,答出任意三点给6分;意思对即可。如有其他答案,可酌情给分)

鞋

刘庆邦

临出门,她又改了主意,觉得只让那个人把鞋穿上诚试新就行了,还得让他脱下来,等他回来完婚那一天才能穿。

守明的设想未能实现.她把鞋递给那个人时,让那个人穿上试试.那个人只笑了笑,说声谢谢,就把鞋竖着插进上衣口袋里去了。直到那个人说再见,鞋也没试一下。那个人说再见时,猛地向守明伸出了手,意思要把手握一握。

这是守明没有料到的。他们虽然见过几次面,但从来没有碰过手。她犹豫了一会儿,还是低着头把手交出去了。那个人的手温热有力,握得她的手忽地出了一层汗,接着她身上也出汗了。那个人大概怕她害臊,就把她的手松开了。

守明下了桥往回走时,见夹道的高庄稼中间拦着一个黑人影,她大吃一惊,正要折回身去追那个人,扑进那个人怀里,让她的那个人救她,人影说话了,原来是她母亲.。怎么会是母亲呢!在回家的路上,守明一直没跟母亲说话。

后记:

我在农村老家时,人家给我介绍了一个对象。那个姑娘很精心地给我做了一双鞋.参加工作后,我把那双鞋带进了城里,先是舍不得穿,后来想穿也穿不出去了。第一次回家探亲,我把那双鞋退给了那位姑娘。那姑娘接过鞋后,眼里一直泪汪汪的。后来我想到,我一定伤害了那位农村姑娘的心,我辜负了她,一辈子都对不起她。

(有删改〉小说插叙了守明第一次看见那个人时的情景,有什么作用?请结合全文简要分析。

①插叙守明第一次看见那个人时的情景,对守明定亲做必要的补充说明,使内容更加充实

②这一插叙给人“有情人终成眷属”的感觉,但后记中表明双方以分手告终,使情节波澜起伏,更加完整。

③这一插叙交代了守明初见对方时的心理,既为后文提亲情节埋下伏笔,又为守明做鞋提供了更加强大的动力,使得“鞋”中所含感情更加深厚,使得人物形象更加丰满。

雅盗

孙方友

陈州城西有个小赵庄,庄里有个姓赵名仲字雅艺的人,文武双全,清末年间中过秀才。后来家道中落,日子越发窘迫,为养家糊口,逼入黑道,干起了偷窃的勾当。

赵仲是文人,偷盗也与众不同,每每行窃,必化装一番。穿着整齐,一副风雅。半夜拨开别家房门,先绑了男人和女人,然后彬彬有礼地道一声:“得罪!”依仗自己艺高胆不惧,竟点着蜡烛,欣赏墙上的书画,恭维主人家的艺术气氛和夫人的美丽端庄。接下来,摘下墙上的琵琶,弹上一曲《春江花月夜》,直听得被盗之人瞠目结舌了,才悠然起身,消失在夜色里。

赵仲说,这叫落道不落价,也叫雅癖。古人云:有穿窬(yú)之盗,有豪侠之盗,有斩关劈门贪婪无厌冒死不顾之盗;从未有从容坐论,怀酒欢笑,如名士之盗者。——赵某就是要当个例外!

这一日,赵仲又去行窃。被窃之家是陈州大户周家。赵仲蒙面入室,照例先绑了主人夫妇,然后点燃蜡烛,开始欣赏主人家的诗画。当他举烛走近一帧古画面前时,一下瞪大了眼睛。那是一幅吴伟的《灞桥风雪图》。远处是深林回绕的古刹,近景是松枝槎桠(cháy ā),板桥风雪。中间一客,一副落魄之态,骑驴蹒跚而过,形态凄凉。中景一曲折清泉,下可连接灞桥溅溪以助回环之势,上可伸延向窗渺以续古刹微茫……整个画面处处给人以失意悲凉感!

赵仲看得呆了。他由画联想瞧自己的身世,仿佛身临其境,变成了那位骑驴过客,不由心境苍凉,心酸落泪。不料趁他哀伤之时,周家主人却偷偷让夫人用嘴啃开了绳索。周家主人夺门而出,唤来守夜的家丁。家丁一下把主人卧房围了个严实。

赵仲从艺术中惊醒,一见此状,急中生智抓过夫人,对周家主人说:“我只是个文盗,只求钱财?并不想闹人命!你若想保住夫人,万不可妄动!”

周家主人迟疑片刻,命家丁们后退了几步。

见形势略有缓和,赵仲松了一口气。他望了周家主人一眼,问:“知道我今日为甚吃亏吗?”

“为了这幅画!”周家主人回答。

“你认得这幅画吗?”赵仲又问。

周家主人见盗贼在这种时候竟问出了这种话,颇感好笑,缓了口气说:“这是明朝大家吴伟的真迹《灞桥风雪图》!

“说说它好在哪里?”赵仲望了望周家主人,挑衅般地问。

周家主人只是个富豪,对名画只知其表而不知其里,自然说不出个道道儿,禁不住面红耳赤。

那时候赵仲就觉得有某种“技痒”使自己浑身发热,开始居高临下,口若悬河地炫耀道:“吴伟为阳刚派,在他的勾斫斩折之中,看不出一般画家的清雅、幽淡和柔媚,而刚毅中凄凉的心境处处在山川峰峦、树木阴翳之中溢出。不信你看,那线条是有力的勾斫和斩截,毫无犹豫之感。树枝也是钉头鼠尾,顿挫分明,山骨嶙峋,笔笔外露……”说着,他像忘了自己的处境,抓夫人的手自然松了,下意识地走近那圆,开始指指点点,感慨阵阵……

周家主人和诸位家丁都听得呆了,个个木然,目光痴呆,被盗贼那临危不惧的执迷而叹服不已。赵仲说着取下那画,对周家主人说:“此画眼下已成稀世珍品,能顶你半个家产!你不该堂而皇之地挂它,应该珍藏应该珍藏!”

周家主人恭敬地接过那画如接珍宝,爱抚地抱在了胸前。

赵仲拍了拍周家主人的肩头,安排说:“裱画最忌虫蚀,切记要放进樟木箱内!”说完,突然挽过周家主人的胳膊,笑道:“让人给我拿着银钱,你送我一程如何?”

周家主人这才醒悟,但已被赵仲做了人质。万般无奈,他只得让一家丁拿起赵仲起初包好的银钱,“送赵仲走出了大门。

三人走进一个背巷,赵仲止了脚步,对周家主人笑道:“多谢周兄相送,但有一言我不得不说,你老兄抱的这幅画是一幅赝品,是当初家父临摹的!那真品仍在我家!为保真品,我宁愿行窃落骂名而舍不得出手啊!”

那周家主人这才恍然大悟,一下把画轴摔得老远,忿忿地说:“你这贼,真是欺人太甚!”赵仲飞前一步,拣了那画,连银钱也不要了,双手抱拳,对着周家主人晃了几晃,然后便飞似地消失在夜色里……

从此,赵仲再不行窃,带着全家躲进偏僻的乡村,用平日盗得的银钱买了几亩好地,白日劳作,夜间读画——读那幅《灞桥风雪图》。

4.本文在叙述故事时有哪些特点,这样写有何作用?请简要分析。(6分)

①以第三人称全知全能的视角叙述故事,这样写更能全面细致的描述人物的形象,展开故事情节。

②以赵仲的雅盗为线索,叙事脉络清晰,结构紧凑。

③设置了许多悬念,整个小说一波三折,情节起伏,悬念迭起。结尾赵仲的逃脱既在意料之外,也在情理之中。

④多用对话形式,以人物之间的对话推动故事情节的发展,这样写能够使叙述的情节更加集中。

赵一曼女士

阿成

伪满时期的哈尔滨市立医院,如今仍是医院。后来得知赵一曼女士曾在这里住过院,我便翻阅了她的一些资料。

赵一曼女士,是一个略显瘦秀且成熟的女性。在她身上弥漫着拔俗的文人气质和职业军人的冷峻,在任何地方,你都能看出她有别于他人的风度。

赵一曼女士率领的抗联活动在小兴安岭的崇山峻岭中,那儿能够听到来自坡镇的钟声。冬夜里,钟声会传得很远很远,钟声里,抗联的兵士在森林里烤火,烤野味儿,或者喝着“火烤胸前暖,风吹背后寒……战士们哟”……这些都给躺在病床上的赵一曼女士留下清晰回忆。

赵一曼女士单独一间病房,由警察昼夜看守。

白色的小柜上有一个玻璃花瓶,里面插着丁香花。赵一曼女士喜欢丁香花。这束丁香花,是女护士韩勇义折来摆放在那里的。听说,丁香花现在已经成为这座城市的“市花”了。

她是在山区中了日军的子弹后被捕的,滨江省警备厅的大野泰治对赵一曼女士进行了严刑拷问,始终没有得到有价值的回答,他觉得很没面子。

大野泰治在向上司呈送的审讯报告上写道:

赵一曼是中国共产党珠河县委委员,在该党工作上有与赵尚志同等的权力。她是北满共产党的重要干部,通过对此人的严厉审讯,有可能澄清中共与苏联的关系。

1936年初,赵一曼女士以假名“王氏”被送到医院监禁治疗。

《滨江省警务厅关于赵一曼的情况》扼要地介绍了赵一曼女士从市立医院逃走和被害的情况。

赵一曼女士是在6月28日逃走的。夜里,看守董宪勋在他叔叔的协助下,将赵一曼抬出医院的后门,一辆雇好的出租车已等在那里,扶着赵一曼女士上了雇好的轿子,大家立刻向宾县方向逃去。

赵一曼女士住院期间,发现警士董宪勋似乎可以争取。经过一段时间的观察、分析,她觉得有把握去试一试。

她躺在病床上,和蔼地问董警士:“董先生,您一个月的薪俸是多少?”

董警士显得有些忸怩,“十多块钱吧……”

赵一曼女士遗憾地笑了,说:“真没有想到,薪俸会这样少。”

董警士更加忸怩了。

赵一曼女士神情端庄地说:“七尺男儿,为着区区十几块钱,甘为日本人役使,不是太愚蠢了吗?”

董警士无法再正视这位成熟女性的眼睛了,只是哆哆嗦嗦给自己点了一颗烟。

此后,赵一曼女士经常与董警士聊抗联的战斗和生活,聊小兴安岭的风光,飞鸟走兽。她用通俗的、有吸引力的小说体记述日军侵略东北的罪行,写在包药的纸上。董警士对这些纸片很有兴趣,以为这是赵一曼女士记述的一些资料,不知道是专门写给他看的。看了这些记述,董警士非常向往“山区生活”,愿意救赵一曼女士出去,和她一道上山。

赵一曼女士对董警士的争取,共用了20天时间。

对女护士韩勇义,赵一曼女士采取的则是“女人对女人”的攻心术。

半年多的相处,使韩勇义对赵一曼女士十分信赖。她讲述了自己幼年丧母、恋爱不幸、工作受欺负,等等。赵一曼女士向她讲述自己和其他女战士在抗日队伍中的生活,有趣的。欢乐的生活。语调是深情的、甜蜜的。

韩护士真诚地问:“如果中国实现了共产主义,我应当是什么样的地位呢?”

赵一曼女士说:“你到了山区,一切都能明白了。”

南岗警察署在赵一曼女士逃走后,马上开车去追。

追到阿什河以东20多公里的地方,发现了赵一曼、韩勇义、董宪勋及他的叔父,将他们逮捕。

赵一曼女士淡淡的笑了。

赵一曼女士是在珠河县被日本宪兵枪杀的。

那个地方我去过,有一座纪念碑,环境十分幽静,周围种植着一些松树。

我去的时候,在那里遇到一位年迈的老人。他指着石碑说,赵一曼?我说,对,赵一曼。

赵一曼被枪杀前,写了一份遗书:

宁儿:

母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。

在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

(有删改)6.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)

6.①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

春雨

连俊超

霏霏春雨像是从几十年前飘来的。

刘老头瘸着腿,跟着送葬的队伍走出村庄时产生了这种玄妙的感觉。在他走过的几十个春天里,灰蒙蒙的细雨将村庄笼罩,看不清远处,看不清走过和没有走过的道路。他怀疑自己是不是仍然走在多年前的一个春天,而眼下唢呐忧戚的鸣奏将他的怀疑撕得粉碎。

那一年天色迷濛,春雨斜织的时候,他看见大脚花跟着刘柱走进了村庄。那时,刘柱脸上洋溢的喜气让他羡慕不已。可他是专给死人撒钱烧纸的,爹死之前就将他带上了送葬这条道。这种喜事他不能近前,只能远远地望着。

大脚花鲜红的盖头和婀娜的身段让他看到了混沌烟雨中闪亮的色彩。喜洋洋的唢呐声为那个春天谱写了欢快的曲调,一扫春雨时节的单调与阴沉。他记忆犹新。听人说,她叫花。在缠脚的年代,她的脚并不那么小巧。

此刻这条被他们走过无数遍的土路上,行走着从几十年前走来的人们。当年吹唢呐的年轻小伙,如今已步履蹒跚,底气不足。唢呐凄哀的悲调像雨丝一样飘摇不定,甚至有些断断续续。刘老头走上前去,拍拍吹大唢呐老头,说:“老哥,对不住了。”

老头咽了一口唾沫,说:“哪儿的话?大脚花是我们接来的,我们得好好把她送走。我也老了,嘴不当风,吹不好了,对不住她啊!”哀婉的曲调又在雨雾中旋绕起来。

刘老头从竹筐里拿出一叠纸洒到空中,自言自语道:“花,委屈你了,收住吧!等好天我再给你烧。”几十年来,刘老头第一次在雨天送葬。精心剪裁的烧纸被雨水打湿,飘落在潮湿的土地上。

大脚花走进村庄的那天夜里,刘柱就被穿军装的人开着卡车拉走了。她连他的样子没有看到。然而,她在刘柱家留下了,没有回到山岗那边自己的村子。在那里,她的身体曾经像这片忍辱的大地一样遭到日寇的践踏。她坐在山岗上,远远地看一眼自己的家院,又回头看着自己将生活一辈子的村庄。可那个男人走了,或许不会再回来了,这个村庄里她无亲无故。她不知道自己究竟属于哪里,该去往哪里。

那时,刘老头将羊群赶到山岗上,微笑着,抽着烟,心满意足地远望着那个俊俏的女人。

“歇会吧!”刘老头对抬棺的汉子们说。

唢呐声戛然而止。人们坐在一起,并不在意这细密的雨丝。

“花,一会儿就到了,大家得歇会儿。”刘老头把手按在棺板上。

“大脚花来的那年,我吹唢呐一个顶仨。现在不行了,连个长点调子都吹不出来了。”

“她这辈子够苦的,嫁给了刘柱,连面也没见着。”

刘老头闷声不语。

大脚花在山岗上守望了十多年后,在山半腰立了一座坟。她走到刘老头面前,说请他为刘柱送葬。坟头堆起的时候,刘老头将烧纸撒遍了山岗。那天,刘老头发现,自己一直远望的女人已不像刚进村子时那般俊美,他感到自己被莫名的痛苦浸透了。

刘老头听着人们说话,向不远处的山岗望去一眼。隐约可见那座刘柱的坟头。那个从走进村庄就少言寡语的大脚花曾经多少次在坟一坐就是一天,不知道她在守候什么,遥望什么,等待什么。刘老头赶着羊群,远远看着她,愣神片刻,突然给自己一巴掌,骂道:“你他娘的是个瘸子,除了放羊、给死人烧纸还会啥!你不配!”

后来刘老头走到大脚花身边的时候,她的脸上已经被岁月刻画了太多的沧桑。几十年,她简单的生活只靠做绣花鞋维持着,那是令村里其他女人赞叹不已的巧工。与大脚花对视的一刹那,刘老头猛然发现,自己已经不知不觉地看了她几十年。多少年就在他眼皮子底下溜走了。

他感到不知所措,嘴唇像被捏住了似的说不出话。他们就那样对视着,野风奔走。

“刘柱到底回来没有?”

“那里不是刘柱的坟吗?大脚花活着的时候成天守在那儿。”

后来,刘老头鼓起勇气对大脚花说:“老嫂子,你就坐在这个土岗上过了一辈子。你也看见我了吧,我放羊的时候成天看着你,看了几十年。”

大脚花盯着他凝视了片刻,说:“我知道。我也看了几十年,却啥也没看见。我娘说,生我的时候天下着清明雨,一连几天。我跟着他来的时候,还是雨天。人家说我这辈子就没有根,我临老连个送我的人都没有。”

“一眨眼几十年没有了,我也一个人活了一辈子。你守着这个土堆图个啥?”刘老头狠狠地干咽了一口。

“守着它我心里踏实点。”

两声叹息,一阵无语。

“走吧。”抬棺的人喊。

刘老头站起身,说:“走吧,还得把坟刨开呢。”他答应过大脚花,要把她葬在那座早已筑好的坟里。他猛然想到,有一天自己老去时有谁为自己点燃一把烧纸。

唢呐声重又在雨雾里飘荡起来。吹唢呐的人似乎鼓足了气,吹得格外凄婉悠长。细密的斜雨不紧不慢地洗刷着悲声。刘老头的瘸腿踏着哀戚的节奏,向山岗走去。走向那座山半腰的孤坟,空坟……

这篇小说在叙事结构上有什么特点?有什么好处?

(1)小说以“春雨”为线索结构全文,即以“春雨”为线把刘老头对现实的感受和对往事的回顾缝合在一起,交替呈现,平行展开。(2)将时间跨度大、内容复杂的故事情节进行了艺术化处理,增强了小说的艺术性和可读性。(3)现实与回忆互相映照,使小说情节更具张力,使主题表达更加厚重而深刻。

老校长的雨靴

庞余亮

一个人的身份与穿着绝对有关系,比如我们校长曾经到村里的裁缝店做过一套西装。瘦瘦的校长穿起来就不伦不类,反倒是他穿上蓝卡其的中山装好看些。不过他到乡里开会到城里办事还是穿上了他的宝贝西装,又穿上了他的老皮鞋——怕有很多年了,有一只已经歪斜了。看得出他穿上西装的感觉并不好,可是他说有什么办法呢,上次进城,人家都以为他是个老古董,还是穿西装好些,穿西装人家的目光就少了,走路就轻松些,城里人就喜欢穿西装。

穿西装也就穿西装吧,可是一到下雨天,穿上西装的他偏偏又蹬上了一双中帮雨靴,这就更加不伦不类了,怎么看怎么别扭。每当他穿上这件衣服,学生们就在背后叫他“德国鬼子”。但乡下土路一下雨就泥泞不堪,一走路就是一脚的烂泥,想甩都甩不掉,真是固执的坏脾气。如果还想“甩”的话——用校长的话说就是想要派头的话——皮鞋一会儿就变成了小泥船,所以雨靴还是更适合于土路。看来校长穿雨靴还是穿得理直气状的,既然穿着理直气壮,别人怎么看也就无所谓了。他心安理得地穿着后摆有点吊的西装和粘着烂泥的雨靴到乡里或进城办事。回来时他乐呵呵的,他似乎没少了什么,实际上雨靴上已少了许多烂泥,而原先黑色的泥渍变成了白色的泥斑,像踩了一脚的雪。

本来我早已不用雨靴了,过去在上师范前下雨赤脚;上师范时下雨也无所谓,到处都是水泥路。可是到我们学校就行不通了,烂泥似乎见皮鞋见得不多,反而亲昵得太过分了,开始我还“甩”,下雨穿皮鞋,后来再也不行了,我心疼。乡里经费紧,工资不仅发得迟还总打折,我不能死要面子活受罪,所以我托穿雨靴的校长到乡供销社买回了一双雨靴。

新雨靴锃亮锃亮的,亮得能照见人的脸,雨珠滴在上面一会儿就滚走了。我走路时觉得有人在看我的脚。不过雨靴老得很快,不出几个雨天,雨靴就老得和校长脚上的雨靴差不多。似乎只有老了的雨靴才更和泥土亲近些,老了的雨靴更协调些。每年开学前我们学校里的老师都要乘船到城里新华书店一趟。我们在城里往船上搬书,搬完书后一起去一家馄饨店吃馄饨——校长说这是城里最好吃的馄饨。吃馄饨时还可以在碗里多撂一些辣椒,那个香啊,那个辣啊,吃得鼻子上都冒汗。吃完了我们一身轻松,校长还脱掉了西装,露出两种不同颜色织的毛衣,然后我们再一起乘船回去。有一次开学前去城里,正好早晨下雨,我们都穿了雨靴,然后又一起穿着雨靴上了船。上了船校长还指挥我们在船帮上把雨靴上的泥洗掉,用校长的话说,要让城里人认为我们穿的是马靴,而不是雨靴。亏他想得出来!到了城里,太阳升上来了,城里的水泥路不像乡下的泥路,乡下泥路要晒两个晴天才能晒干,而城里的水泥路只要一个钟头就干了。穿着雨靴的我们几个好像是“德国鬼子进城”,雨靴底在水泥路上总是要沉闷地发牢骚,天不热,我身上全是虚汗,到了新华书店,上楼梯时营业员都哧哧地发笑。如果这还不算尴尬的话,我在回船的路上居然遇到了我城里的同学。同学笑眯眯的,目光却朝下,他看到了我的雨靴,我们的雨靴。后来好不容易同学走了,我觉得满街上的人都在看我。我躲到校长他们中间走,他们走路声居然那么响,都有点步调一致了,我都感到全城人的目光在喊口令了:“一二一、一二一、一二……”可校长和其他同事并没意识到这些,他们旁若无人“一二一”地走着,他们要带我一起去吃馄饨。

回去的路上,校长首先把那双在水泥马路上叫了一天的雨靴脱下来,然后就躺到了我们刚从新华书店买回来的书捆上,我们也相继把雨靴脱下来。河上的风吹过来,吹得我们双脚那么舒坦,校长一会儿就在新书捆上睡着了。摇船的节奏好像在催眠,他还发出了呼噜声,而他的旧雨靴,一前一后地站着,像哨兵一样守卫着他的梦乡。

(《广西文学》2018年第5期)