溶液表面张力的测定——最大气泡法(物理化学实验报告)

最大气泡法实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除最大气泡法实验报告 篇一:最大气泡法测表面张力实验报告 最大气泡法测定溶液的表面张力 【实验目的】 1、掌握最大泡压法测定表面张力的原理,了解影响表面张力测定的因素。 2、了解弯曲液面下产生附加压力的本质,熟悉拉普拉斯方程,吉布斯吸附等温式,了解兰格缪尔单分子层吸附公式的应用。 3、测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力,计算饱和吸附量,由表面张力的实验数据求正丁醇分子的截面积及吸附层的厚度。 【实验原理】 1、表面张力的产生 纯液体和其蒸气组成的体系体相分子:自由移动不消耗功。表面分子:液体有自动收缩表面而呈球形的趋势。要使液体表面积增大就必须要反抗分子的内向力而作功以增加

分子位能。所以分子在表面层比在液体内部有较大的位能,这位能就是表面自由能。 ?w=???A 如果ΔA为1m2,则-w′=σ是在恒温恒压下形成1m2新表面所需的可逆功,所以σ称为比表面吉布斯自由能,其单位为J·m-2。也可将σ看作为作用在界面上每单位长度边缘上的力,称为表面张力,其单位是n·m-1。液体单位表面的表面能和它的表面张力在数值上是相等的。 2、弯曲液面下的附加压力 (1)在任何两相界面处都存在表面张力。表面张力的方向是与界面相切,垂直作用于某一边界,方向指向使表面积缩小的一侧。 (2)液体的表面张力与温度有关,温度愈高,表面张力愈小。到达临界温度时,液体与气体不分,表面张力趋近于零。 (3)液体的表面张力与液体的纯度有关。在纯净的液体(溶剂)中如果掺进杂质(溶质),表面张力就要发生变化,其变化的大小决定于溶质的本性和加入量的多少。(4)由于表面张力的存在,产生很多特殊界面现象。3、毛细现象 (1)由于表面张力的作用,弯曲表面下的液体或气体与在平面下情况不同,前者受到附加的压力。

物理化学实验报告_溶解热的测定

物理化学实验报告 溶解热的测定 实验时间:2018年4月日 姓名:刘双 班级: 学号: 1.实验目的 (1)了解电热补偿法测量热效应的基本原理。 (2)用电热补偿法测定硝酸钾在水中的积分溶解热,通过计算或者作图求出硝酸钾在水中的微分溶解热、积分冲淡热和微分冲淡热。 (3)掌握微机采集数据、处理数据的实验方法和实验技术。 2.实验原理 物质溶解于溶剂过程的热效应称为溶解热,物质溶解过程包括晶体点阵的破坏、离子或分子的溶剂化、分子电离(对电解质而言)等过程,这些过程热效应的代数和就是溶解过程的热效应,溶解热包括积分(或变浓)溶解热和微分(或定浓)溶解热。把溶剂加到溶液中使之稀释,其热效应称为冲淡热。包括积分(或变浓)冲淡热和微分(或定浓)冲淡热。 溶解热Q:在恒温、恒压下,物质的量为n2的溶质溶于物质的量为n1的溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应。 积分溶解热Qs:在恒温、恒压下,1mol溶质溶于物质的量为n1的溶剂中产生的热效应。 微分溶解热(ee ee2)e 1 :在恒温、恒压下,1mol溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中 的热效应。 冲淡热:在恒温、恒压下,物质的量为n1的溶剂加入到某浓度的溶液中产生的热效应。 积分冲淡热Q d:在恒温、恒压下,把原含1mol溶质和n02mol溶剂的溶液冲淡到含溶剂为n01mol时的热效应,为某两浓度的积分溶解热之差。 微分冲淡热(ee ee1) e2 或(eee ee0 ) e2 :在恒温、恒压下,1mol溶剂加入到某一确定浓度的无 限量的溶液中产生的热效应。 它们之间的关系可表示为:

dQ=(ee ee1) e2 ee1+( ee ee2 ) e1 ee2 上式在比值e1 e2 恒定下积分,得: e=(ee ee1 ) e2 e1+( ee ee2 ) e1 e2 ee2=ee,令:e1 n2 =e0,则有: ( ?Q ?n1 )=[ ?(n2Q s ?(n2n0) ]=( ?Q s ?n0 ) Q d=(ee)e01?(ee)e02 其中积分溶解热ee可以直接由实验测定,其他三种可以由ee?e0曲线求得。 欲求溶解过程中的各种热效应,应先测量各种浓度下的的积分溶解热。可采用累加的方法,先在纯溶剂中加入溶质,测出热效应,然后再这溶液中再加入溶质,测出热效应,根据先后加入的溶质的总量可计算出n0,而各次热效应总和即为该浓度下的溶解热。本实验测量硝酸钾溶解在水中的溶解热,是一个溶解过程中温度随反应的进行而降低的吸热反应,故采用电热补偿法测定。先测定体系的初始温度T,当反应进行后温度不断降低时,由电加热法使体系复原到起始温度,根据所耗电能求出热效应Q。 3.仪器和试剂 反应热测量数据采集接口装置: NDRH-1型,温度测量范围0~40℃,温度测量分辨率0.001℃,电压测量范围0~20V,电压测量分辨率0.01V,电流测量范围0~2A,电流测量分辨率0.01A。 精密稳流电源:YP-2B型。 微机、打印机。 量热计(包括杜瓦瓶,搅拌器,加热器,搅拌子)。 称量瓶8只,毛笔,研钵。 硝酸钾(A.R.) 4.实验操作 (1)取8个称量瓶,分别编号。 (2)取KNO3于研钵中,研磨充分。 (3)分别称量约 2.5、1.5、2.5、3.0、3.5、4.0、4.0、4.5g 研磨后的硝酸钾,放入 8 个称量瓶中,并精确称量瓶子与药品的总质量。记录下所称量的数据。

最大气泡压力法测定溶液表面张力.

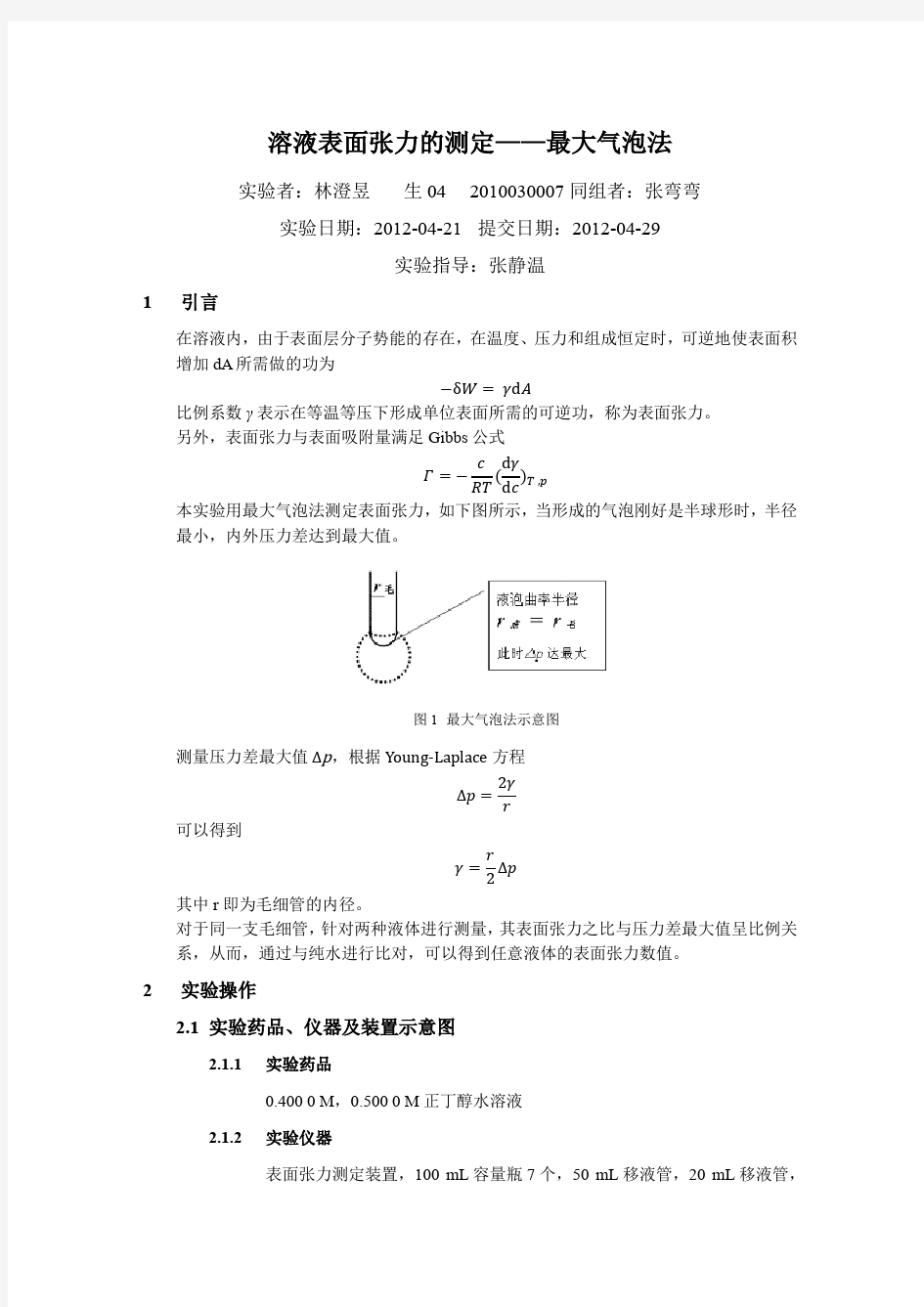

物理化学实验最大气泡压力法测定溶液表面张力C210 2010-04-12 T=286.15K P=85.02kPa 一、实验目的 1.掌握最大气泡法测定溶液表面张力的原理和方法 2.测水溶液的表面张力并计算定不同浓度正丁醇计算吸附量 3.加深对表面张力、表面自由能、表面张力和吸附量关系的理解 二、实验原理 处于溶液表面的分子,受到不平衡的分子间力的作 用而具有表面张力s. 气泡最大压力法测定表面张力装置见实物;实验中 通过滴水瓶滴水抽气使得体系压力下降,大气压与体系 压力差△p逐渐把毛细管中的液面压至管口,形成气泡。 如果毛细管半径很小,则形成的气泡基本上是球形的; 当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径最 大;随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球 形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达 最小值,根据拉普拉斯公式得:附加压力达最大值ΔP max =σ/r min。气泡进一步长大,R变大,附加压力则变小, 直到气泡逸出。 加入表面活性物质时溶液的表面张力会下降,溶质 在表面的浓度大于其在本体的浓度,此现象称为表面吸 附现象; 单位溶液表面积上溶质的过剩量称为表面吸附量Γ, Γ=-(c/RT)*( dσ/dc). 对可形成单分子层吸附的表面活性物质,溶液的表面吸附量Γ与溶液本体浓度c之间的关系符合朗格谬尔吸附等温式: Γ=Γ∞*kc/1+kc 朗格谬尔吸附等温式的线性形式为: c/Γ=c/Γ∞+1/kΓ∞ Γ∞为饱和吸附时,单位溶液表面积上吸附的溶质的物质的量,则每个溶质分子在溶液表面上的吸附截面积为:A m=1/(N A*Γ∞) 三、仪器与试剂 恒温槽装置;数字式微压差计; 抽气瓶l个;表面张力测定仪 烧杯(1000mL);T形管1个; 电导水; 正丁醇(A.R.)及其不同浓度的标准溶液; 四、实验步骤 1.仪器常数的测定 将表面张力测定仪清洗干净;在干净的表面张力测定仪中装入电导水,使毛细管上端塞子塞紧时,毛细管刚好与液面垂直相切;抽气瓶装满水,连接好后旋开下端活塞使水缓慢滴出;控制流速使气泡从毛细管平稳脱出(每个气泡4-6秒),记录气泡脱出瞬间数字微压差计的最大数值,取三次并求平均值。 2.测定正丁醇溶液的表面张力 用同样的方法测定不同浓度的正丁醇溶液的最大压差,由稀到浓依次测定;每个浓度的溶液测量前,表面张力测定仪和毛细管一起用该溶液荡洗二至三次;每份溶液恒温至少3-5min之后,开始读数。 3. 重复测定电导水的数据。 注意事项:仪器系统不能漏气;测定用的毛细管一定要洗干净,否则气泡可能不能连续稳定的流过,而使压差计读数不稳定,如发生此种现象,毛细管应重洗;毛细管端口一定要刚好垂直切入液面,不能离开液面,但亦不可深插;在数字式微压差测量仪上,应读出气泡单个逸出是的最大压力差;正丁醇溶液要准确配置,使用过程防止挥发损失;从毛细管口脱出气泡每次应为一个,即间断脱出;表面张力和温度有关,因此要等溶液恒温后再测量。

物理化学实验报告.

《大学化学基础实验2》实验报告 课程:物理化学实验 专业:环境科学 班级: 学号: 学生姓名:邓丁 指导教师:谭蕾 实验日期:5月24日

实验一、溶解焓的测定 一、实验名称:溶解焓的测定。 二、目的要求:(1)学会用量热法测定盐类的积分溶解焓。 (2)掌握作图外推法求真实温差的方法。 三、基本原理: 盐类的溶解通常包含两个同时进行的过程:一是晶格的破坏,为吸热过程;二是离子的溶剂化,即离子的水合作用,为放热过程。溶解焓则是这两个过程热效应的总和,因此,盐类的溶解过程最终是吸热还是放热,是由这两个热效应的相应大小所决定的。影响溶解焓的主要因素有温度、压力、溶质的性质以及用量等。热平衡式: △sol H m=-[(m1C1+m2C2)+C]△TM/m2 式中, sol H m 为盐在溶液温度及浓度下的积分溶解焓, J·mol , m1 , m2 分别为水和溶质的质量, M 为溶质的摩尔质量,kg·mol -1 ;C1 ,C 2 分别为溶剂水, kg; 溶质的比热容,J·kg -1;T 为溶解过程中的真实温差,K;C 为量热计的热容, J·K- 1 ,也称热量计常数.本实验通过测定已知积分溶解焓的标准物质 KCl 的 T ,标定出量热计热容 C 的值. 四、实验主要仪器名称: NDRH-2S型溶解焓测定实验装置1套(包括数字式温度温差测量仪1台、300mL简单量热计1只、电磁搅拌器1台);250mL容量瓶1个;秒表1快;电子 ;蒸馏水 天平1台;KCl;KNO 3 五、实验步骤: (1)量热计热容 C 的测定 ( 1 ) 将仪器打开 , 预热 . 准确称量 5.147g 研磨好的 KCl , 待用 . n KCl : n水 = 1: 200 (2)在干净并干燥的量热计中准确放入 250mL 温室下的蒸馏水,然后将温度传感器的探头插入量热计的液体中.打开搅拌器开关,保持一定的搅拌速度,待温差变化基本稳定后,读取水的温度 T1 ,作为基温. (3)同时, 每隔30s就记录一次温差值,连续记录8 次后, 将称量好的 5.174g KCl 经漏斗全部迅速倒入量热计中,盖好.10s记录一次温度值,至温度基本稳定不变,再每隔 30s记录一次温度的数值,记录 8 次即可停止. (4)测出量热计中溶液的温度,记作 T2 .计算 T1 , T2 平均值,作为体系的温度.倒出溶液,取出搅拌子,用蒸馏水洗净量热计. KNO3 熔解热的测定:标准称量 3.513g KNO3 ,代替 KCl 重复上述操作.

液体表面张力系数测定的实验报告

xx 大学实验报告 一【实验目的】 (1) 掌握力敏传感器的原理和方法 (2) 了解液体表面的性质,测定液体表面张力系数。 二【实验内容】 用力敏传感器测量液体表面的张力系数 三【实验原理】 液体具有尽量缩小其表面的趋势,好像液体表面是一张拉紧了的橡皮膜一样。 这种沿着表面的、收缩液面的力称之为表面张力。 测量表面张力系数的常用方法:拉脱法、毛细管升高法和液滴测重法等。此试验中采用了拉脱法。拉脱法是直接测定法,通常采用物体的弹性形变(伸长或扭转)来量度力的大小。液体表面层内的分子所处的环境跟液体内部的分子不同。液体内部的每一个分子四周都被同类的其他分子所包围,他所受到的周围分子合力为零。由于液体上方的气象层的分子很少,表层内每一个分子受到的向上的引力比向下的引力小,合力不为零。这个力垂直于液面并指向液体内部。所以分子有从液面挤入液体内部的倾向,并使得液体表面自然收缩,直到处于动态平衡。 假如在液体中浸入一块薄钢片,则钢片表面附近的液面将高于其它处的,如图1所示。 由于液面收缩而产生的沿切线方向的力Ft 称之为表面张力,角φ称之为接触角。当缓缓拉出钢片时,接触角φ逐

渐的减小而趋于零,因此Ft方向垂直向下。在钢片脱离液体前诸力平衡的条件为 F = mg + F t (1)其中F是将薄钢片拉出液面的时所施加的外力,mg为薄钢片和它所沾附的液体的总重量。表面张力Ft与接触面的周长2(l+d)成正比,故有Ft = 2σ(l+d),式中比例系数σ称之为表面张力系数,数值上等于作用在液体表面单位长度上的力。将Ft代入式(1)中得 (2) 当用环形丝代替薄钢片做此实验时,设环的内外直径为D1、D2,当它从液面拉脱瞬间传感器受到的拉力差 f = F–m g =π(D1+D2)σ,此时 (3)只要测出力f和环的内外直径,将它们代入式(3),即可算出液体的表面张力系数σ。式中各量的单位统一为国际单位。 四【实验仪器】 (1)FD—NST—B 液体表面张力系数测定仪。 (2)砝码六个,每个质量 五【实验步骤】 (1)开机预热。 (2)清洗玻璃器皿和吊环。 (3)在玻璃器皿内放入被测液体并安放在升降台上。 (4)将砝码盘挂在力敏传感器上,对力敏传感器定标。 (5)挂上吊环,测定液体表面张力系数。当环下沿全部浸入液体内时,转动升降台的螺帽,使液面往下降。 记下吊环拉断液面瞬间时的电压表的读数U1,拉断后瞬间电压表的读数U2。则f=(U1-U2)/B 六【实验注意事项】 (1)轻轻挂上吊环,必须调节好水平。 (2)在旋转升降台时,尽量是液体的波动要小。

最大气泡法测表面张力实验报告

最大气泡法测定溶液的表面张力 【实验目的】 1、掌握最大泡压法测定表面张力的原理,了解影响表面张力测定的因素。 2、了解弯曲液面下产生附加压力的本质,熟悉拉普拉斯方程,吉布斯吸附等温式,了解兰格缪尔单分子层吸附公式的应用。 3、测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力,计算饱和吸附量, 由表面张力的实验数据求正丁醇分子的截面积及吸附层的厚度。 【实验原理】 1、表面张力的产生 纯液体和其蒸气组成的体系体相分子:自由移动不消耗功。表面分子:液体有自动收缩表面而呈球形的趋势。要使液体表面积增大就必须要反抗分子的内向力而作功以增加分子位能。所以分子在表面层比在液体内部有较大的位能,这位能就是表面自由能。 W=A σ-?g 如果ΔA 为1m 2,则-W ′=σ是在恒温恒压下形成1m 2新表面所需的可逆功,所以σ称 为比表面吉布斯自由能,其单位为J·m -2。也可将σ看作为作用在界面上每单位长度边缘上的力,称为表面张力,其单位是N·m -1。液体单位表面的表面能和它的表面张力在数值上是相等的。 2、弯曲液面下的附加压力 (1)在任何两相界面处都存在表面张力。表面张力的方向是与界面相切,垂直作用于某一边界,方向指向使表面积缩小的一侧。 (2)液体的表面张力与温度有关,温度愈高,表面张力愈小。到达临界温度时,液体与气体不分,表面张力趋近于零。 (3)液体的表面张力与液体的纯度有关。在纯净的液体(溶剂)中如果掺进杂质(溶质),表面张力就要发生变化,其变化的大小决定于溶质的本性和加入量的多少。 (4)由于表面张力的存在,产生很多特殊界面现象。 3、毛细现象 (1)由于表面张力的作用,弯曲表面下的液体或气体与在平面下情况不同,前者受到附加的压力。

物理化学实验报告-BZ振荡反应

物理化学实验报告 BZ 振荡反应 1.实验报告 (1)了解BZ 反应的基本原理。 (2)观察化学振荡现象。 (3)练习用微机处理实验数据和作图。 2. 实验原理 化学振荡:反应系统中某些物理量随时间作周期性的变化。 BZ 体系是指由溴酸盐,有机物在酸性介质中,在有(或无)金属离子催化剂作用下构成的体系。有苏联科学家Belousov 发现,后经Zhabotinski 发现而得名。 本实验以 +4 ~ CH 2(COOH)2 ~ H 2SO 4作为反映体系。该体系的总反应为: 体系中存在着下面的反应过程。 过程A : 2 3 过程B : 4 5 6 Br - 的再生过程: 当[Br - ]足够高时,主要发生过程A ,2反应是速率控制步骤。研究表明,当达到准定态 当[Br -]低时,发生过程B ,Ce +3 被氧化。4反应是速率控制步骤。4.5反应将自催化产生HBrO 2

可以看出:Br - 和 HbrO 2的。当K 3 [Br - ]>K 4时,自催化过程不可能发生。自催化是BZ 振荡反应中必不可少的步骤,否则该振荡不能发生。研究表明,Br - 的临界浓度为: 若已知实验的初始浓度,可由上式估算[Br - ]crit 。 体系中存在着两个受溴离子浓度控制的过程A 和过程B ,当[Br - ]高于临界浓度[Br - ]crit 时发生过程A ,当[Br - ]低于[Br -]crit 时发生过程B 。[Br - ]起着开关的作用,他控制着A,B 之间的变化。这样体系就在过程A 、过程B 间往复振荡。 在反应进行时,系统中[Br - ]、[HbrO 2]、[Ce +3 ]、[Ce +4 ]都随时间作周期性的变化,实验中,可以用溴离子选择电极测定[Br - ],用铂丝电极测定[Ce +4 ]、[Ce +3 ]随时间变化的曲线。溶液的颜色在黄色和无色之间振荡,若再加入适量的FeSO 4邻菲咯啉溶液,溶液的颜色将在蓝色和红色之间振荡。 从加入硫酸铈铵到开始振荡的时间为t 诱 ,诱导期与反应速率成反比。 即 并得到 本实验使用的BZ 反应数据采集接口系统,并与微型计算机相连。通过接口系统测定电极的电势信号,经通讯口传送到PC 。自动采集处理数据。 3.实验仪器与试剂 BZ 反应数据采集接口系统 恒温槽 溴酸钾0.25 mol ·dm -3 磁力搅拌器 硫酸3.00 mol ·dm -3 丙二酸0.45mol ·dm -3 硫酸铈铵4×10-3 mol ·dm -3 微型计算机 反应器 4.实验步骤

化学实验报告格式

化学实验报告格式 导读:本文是关于化学实验报告格式的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:化学实验报告的格式】 1、实验题目 编组 同组者 日期 室温 湿度 气压 天气 2、实验原理 3、实验用品试剂仪器 4、实验装置图 5、操作步骤 6、注意事项 7、数据记录与处理 8、结果讨论 9、实验感受(利弊分析) 【篇二:高一化学实验报告格式】

1:实验目的,具体写该次实验要达到的要求和实现的任务。 2:实验原理,是写你这次实验操作是依据什么来完成的,一般你的实验书上都有,你总结一下就行。 3:实验用品,包括实验所用器材,液体和固体药品等。 4:实验步骤: 5:实验数据记录和处理。 6:问题分析及讨论 【篇三:化学实验报告格式】 化学实验报告格式示例例一定量分析实验报告格式 (以草酸中H2C2O4含量的测定为例) 实验题目:草酸中H2C2O4含量的测定 实验目的: 学习NaOH标准溶液的配制、标定及有关仪器的使用; 学习碱式滴定管的使用,练习滴定操作。 实验原理: H2C2O4为有机弱酸,其Ka1=5、9×10-2,Ka2=6、4×10-5、常量组分分析时cKa1>10-8,cKa2>10-8,Ka1/Ka2<105,可在水溶液中一次性滴定其两步离解的H+: H2C2O4+2NaOH===Na2C2O4+2H2O 计量点pH值8、4左右,可用酚酞为指示剂。 NaOH标准溶液采用间接配制法获得,以邻苯二甲酸氢钾标定:-COOK

-COOH +NaOH=== -COOK -COONa +H2O 此反应计量点pH值9、1左右,同样可用酚酞为指示剂。 实验方法: 一、NaOH标准溶液的配制与标定 用台式天平称取NaOH1g于100mL烧杯中,加50mL蒸馏水,搅拌使其溶解。移入500mL试剂瓶中,再加200mL蒸馏水,摇匀。 准确称取0、4~0、5g邻苯二甲酸氢钾三份,分别置于250mL 锥形瓶中,加20~30mL蒸馏水溶解,再加1~2滴0、2%酚酞指示剂,用NaOH标准溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色即为终点。 二、H2C2O4含量测定 准确称取0、5g左右草酸试样,置于小烧杯中,加20mL蒸馏水溶解,然后定量地转入100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。 用20mL移液管移取试样溶液于锥形瓶中,加酚酞指示剂1~2滴,用NaOH标准溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色即为终点。平行做三次。 实验数据记录与处理:

表面张力实验报告

表面张力实验报告 励耘化学 黄承宏 2 量具名称 量程 分辨力 误差限 测量 游标卡尺(mm) 150.00 0.05 0.05 D1,D2 1 2 3 平均值 内径 D1(mm) 33.15 33.15 33.05 33.12 外径 D2(mm) 34.80 34.75 34.85 34.80 D1+D2(mm) 67.95 67.90 66.90 67.92 编号 1 2 3 4 5 6 7 质量/g 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 砝码重力/N 0.0049 0.0098 0.0147 0.0196 0.0245 0.0294 0.0343 示数/mV 2.0 3.1 5.2 6.8 8.3 10.2 11.9 灵敏度B 为0.3426N/V 1 2 3 4 5 6 平均值 U1/mV 7.8 8.6 8.7 9.1 9.2 9.4 8.8 U2/mV 1.7 3.1 3.2 3.1 3.5 3.0 2.9 U1-U2 6.1 5.5 5.5 6.0 5.7 6.4 5.9 由公式水的表面张力α=Bπ(D1+D2)= 0.3426?3.14159?0.6792 N/m=8.07×10-3 N/m 误差 71.96?8.070 71.96 ×100%=88.79% 肥皂水表面张力系数测试 y = 0.3426x + 7E-05R2 = 0.9973 00.002 0.0040.0060.0080.010.012 0.0140 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 示数/V 重力/N

最大气泡法测定溶液中的吸附作用和表面张力的测定精

最大气泡法测定溶液中的吸附作用和表面张力的测定 1.1 实验目的及要求 1.了解表面张力的性质,表面能的意义以及表面张力和吸附的关系。 2.掌握一种测定表面张力的方法——最大气泡法。 3.学会计算乙醇水溶液的表面张力、表面吸附量及乙醇分子的横截面积。 1.2实验原理 1.物体表面分子和内部分子所处的境遇不同,表面层分子受到向内的拉力,所以液体表面都有自动缩小的趋势。如果把一个分子由内部迁移到表面,而增大表面积就需要对抗拉力而做功。在温度、压力和组成恒定时,可逆地使表面增加dA 所需对体系做的功,叫表面功。可以表示为: -δw '=σdA (1) 式中σ为比例常数,反映液体表面自动缩小趋势的能力。 显然σ在数值上等于当T 、p 和组成恒定的条件下增加单位表面积时所必须对体系做的可逆非膨胀功,也可以说是每增加单位表面积时体系自由能的增加值。环境对体系作的表面功转变为表面层分子比内部分子多余的自由能。因此,σ称为表面自由能,其单位是2 -?m J 。此单位可化为牛顿每米(1 /-m N ),据此可把σ看作是液体表面单位长度上的力,它导致缩小液体的表面积,此力称为表面积张力。表面张力是液体的重要特性之一,与所处的温度、压力、浓度以及共存的另一相的组成有关。纯液体的表面张力通常是指该液体与饱和了其本身蒸气的空气共存的情况而言。 2.液体表面层的组成与内部层相同,因此,纯液体降低体系表面自由能的唯一途径是尽可能缩小其表面积。对于溶液则由于溶质会影响表面张力,因此可以调节溶质在表面层的浓度来降低表面自由能。 根据能量最低原则,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层中溶质的浓度应比溶液内部来得大。反之溶质使溶剂的表面张力升高时,它在表面层中的浓度比在内部的浓度来得低,这种表面浓度与溶液内部浓度不同的现象叫“溶液表面的吸附”。显然,在指定温度和压力下,吸附与溶液的表面张力及溶液的浓度有关。1878年,Gibbs 用热力学的方法推导出它们之间的数量关系式: T dc d RT c ??? ??- =Γσ (2) 式中Γ为溶液在表面层中的吸附量,即表面超量( )3 -?dm mol 单位 ;σ为溶液的表面张力( )2 -?m J ; T 为热力学温度;c 为溶液浓度()3-?dm mol 单位;R 为气体常数。 当0Γ称为正吸附;反之,当0>??? ??T dc d σ时,0<Γ称为负吸附。前者表明加入溶质使液体表面张力下降,此类物质称表面活性物质。后者表明加入溶质使液体表面张力升高,此类物质

物理化学------各个实验实验报告参考答案

燃烧热的的测定 一、实验目的 1.通过萘和蔗糖的燃烧热的测定,掌握有关热化学实验的一般知识和测量技术。了解氧弹式热计的原理、构造和使用方法。 2.了解恒压燃烧热与恒容燃烧热的差别和相互关系。 3.学会应用图解法校正温度改变值。 二、实验原理 燃烧热是指1mol 物质完全燃烧时所放出的热量,在恒容条件下测得的燃烧热为恒容燃烧热(V Q ),恒压条件下测得燃烧热为恒压燃烧热(p Q )。若把参加反应的气体和生成气体视为理想气体,则 p V Q Q nRT =+?。若测得p Q 或V Q 中的任一个,就可根据此式乘出另一 个。化学反应热效应(包括燃烧热)常用恒压热效应(p Q )表示。 在盛有定量水的容器中,放入装有一定量样品和样体的密闭氧弹,然后使样品完全燃烧,放出热量使水和仪器升温,若仪器中水量为W (g),仪器热容W ',燃烧前后温度为t 0和t n ,则m(g)物质燃烧热 '0()()V n Q Cw w t t =+-。若水的比热容C =1。摩尔质量为M 的物质。其 摩尔燃烧热为0()()V n M Q W W t t m ''= +-,热容W '可用已知燃烧热的标准物质(苯甲酸,V Q =26.4341J g -)来标定。将其放入量热计中,燃烧测其始末速度,求W '。一般因每次水量相同,可作为一个定量W 来处理。0()V n M Q W t t m = - 三.实验步骤 1热容W '的测定 1)检查压片用的钢模,用电子天平称约0.8g 苯甲酸,倒入模具,讲样品压片,除去样品表面碎屑,取一段棉线,在精密天平上分别称量样品和棉线的质量,并记录。 2)拧开氧弹盖,擦净内壁及电极接线柱,用万用表检查两电极是 了解燃烧热的定义,水当量的含 压片要压实, 注意不要混用压片

最大气泡法测定表面张力

【目的要求】 1. 了解表面自由能、表面张力的意义及表面张力与吸附的关系。 2. 掌握最大气泡法测定表面张力的原理和技术。 3. 通过测定不同浓度乙醇水溶液的表面张力,计算吉布斯表面吸附量和乙醇分子的横载面积。 4. 学会以镜面法作切线,并利用吉布斯吸附公式计算不同浓度下正丁醇溶液的表面吸附量。 5. 求正丁醇分子截面积和饱和吸附分子层厚度。 【基本原理】 在液体的内部任何分子周围的吸引力是平衡的。可 是在液体表面层的分子却不相同。因为表面层的分子, 一方面受到液体内层的邻近分子的吸引,另一方面受到 液面外部气体分子的吸弓I,而且前者的作用要比后者大。 因此在液体表面层中,每个分子都受到垂直于液面并指 向液体内部的不平衡力(如图1所示)。 这种吸引力使表面上的分子向内挤促成液 体的最小面积。要使液体的表面积增大就必须要 图1分子间作用力示意图 反抗分子的内向力而作功增加分子的位能。所以 说分子在表面层比在液体内部有较大的位能,这位能就是表面自由能。通常把增大一平方米表面所需的最大功A或增大一平方米所引起的表面自由能的变化值ΔG称为单位表面的表面能其单位为J. m-3。而把液体限制其表面及力图使它收缩的单位直线长度上所作用的力,称为表面张力, 其单位是N.m-1。 液体单位表面的表面能和它的表面张力在数值上是相等的。欲使液体表面积加△S时,所消耗 的可逆功A为: -A= ΔG= σΔS 液体的表面张力与温度有关,温度愈高,表面张力愈小。到达临界温度时,液体与气体 不分,表面张力趋近于零。液体的表面张力也与液体的纯度有关。在纯净的液体(溶剂)中如果掺进杂质(溶质),表面张力就要发生变化,其变化的大小决定于溶质的本性和加入量的多少。当加入溶质后,溶剂的表面张力要发生变化,。根据能量最低原理,若溶液质能降 低溶剂的表面张力,则表面层溶质的浓度应比溶液内部的浓度大;如果所加溶质能使溶剂的 表面张力增加,那么,表面层溶液质的浓度应比内部低。这种现象为溶液的表面吸附。用吉布斯公式(GibbS)表示: ⑴式 式中,Γ为表面吸附量(mol.m-2); σ为表面张力(J.m-2); T为绝对温度(K) ;C为溶液浓度(mol/L ); 表示在一定温度下表面张力随浓度的改变率。

大学物理化学实验报告-原电池电动势的测定.docx

大学物理化学实验报告-原电池电动势的测 定 篇一:原电池电动势的测定实验报告_浙江大学 (1) 实验报告 课程名称:大学化学实验p实验类型:中级化学实验实验项目名称:原电池电动势的测定 同组学生姓名:无指导老师冷文华 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、实验材料与试剂(必填)四、实验器材与仪器(必填)五、操作方法和实验步骤(必填)六、实验数据记录和处理七、实验结果与分析(必填)八、讨论、心得 一、实验目的和要求 用补偿法测量原电池电动势,并用数学方法分析二、实验原理: 补偿法测电源电动势的原理: 必须严格控制电流在接近于零的情况下来测定电池的电动势,因为有电流通过电极时,极化作用的存在将无法测得可逆电动势。 为此,可用一个方向相反但数值相同的电动势对抗待测电池的电动势,使电路中没有电流通过,这时测得的两级的电势差就等于该电池的电动势e。 如图所示,电位差计就是根据补偿法原理的,它由工作电流回路、标准回路和测量电极回路组成。 ① 工作电流电路:首先调节可变电阻rp,使均匀划线ab上有一定的电势降。 ② 标准回路:将变换开关sw合向es,对工作电流进行标定。借助调节rp 使得ig=0来实现es=uca。③ 测量回路:sw扳回ex,调节电势测量旋钮,直到ig=0。读出ex。 uj-25高电势直流电位差计: 1、转换开关旋钮:相当于上图中sw,指在n处,即sw接通en,指在x1,即接通未知电池ex。 2、电计按钮:原理图中的k。 3、工作电流调节旋钮:粗、中、细、微旋钮相当于原理图中的可变电阻rp。

-1-2-3-4-5-6 4、电势测量旋钮:中间6只旋钮,×10,×10,×10,×10,×10,×10,被测电动势由此 示出。 三、仪器与试剂: 仪器:电位差计一台,惠斯登标准电池一只,工作电源,饱和甘汞电池一支,银—氯化银电极一支,100ml容量瓶5个,50ml滴定管一支,恒温槽一套,饱和氯化钾盐桥。 -1 试剂:0.200mol·lkcl溶液 四、实验步骤: 1、配制溶液。 -1-1-1-1 将0.200 mol·l的kcl溶液分别稀释成0.0100 mol·l,0.0300 mol·l,0.0500 mol·l,0.0700 -1-1 mol·l,0.0900 mol·l各100ml。 2、根据补偿法原理连接电路,恒温槽恒温至25℃。 3、将转换开关拨至n处,调节工作电流调节旋钮粗。中、细,依次按下电计旋钮粗、细,直至检流计 示数为零。 4、连好待测电池,hg |hg2cl2,kcl(饱和)‖kcl(c)|agcl |ag 5、将转换开关拨至x1位置,从大到小旋转测量旋钮,按下电计按钮,直至检流计示数为零为止,6个 小窗口的读数即为待测电极的电动势。 -1-1-1-1 6、改变电极中c依次为0.0100 mol·l,0.0300 mol·l,0.0500 mol·l,0.0700 mol·l,0.0900 -1 mol·l,测各不同浓度下的电极电势ex。

物理化学实验报告

物理化学实验报告实验人:***** 学号:********* 班级: ********** 实验日期:2012/3/17 实验一计算机联用测定无机盐溶解热 一、实验目的 的积分溶解热。 (1)用量热计测定KNO 3 (2)掌握量热实验中温差校正方法以及与计算机联用测量溶解过程动态曲线的方法。 二、实验原理 盐类的溶解过程通常包含着两个同时进行的过程:晶格的破坏和离子的溶剂化。前者为吸热过程,后者为放热过程。溶解热是这两种热效应的总和。因此,盐溶解过程最终是吸热或放热,是由这两个热效应的相对大小决定的。在恒压条件下,由于量热计为绝热系统,溶解过程所吸收的热或放出的热全部由系统温度的变化放映出来。如下图:

由图可知,恒压下焓变△H为△H 1和△H 2 之和,即:△H=△H 1 +△H 2 绝热系统, Q p =△H 1 所以,在t 1 温度下溶解的恒压热效应△H为:△H=△H 2 =K(t 1 -t 2 ) =-K(t 2-t 1 ) 式中K是量热计与KNO 3 水溶液所组成的系统的总热容量,(t 2 -t 1 ) 为KNO 3溶解前后系统温度的变化值△t 溶解 。 设将质量为m的KNO 3 溶解于一定体积的水中, KNO 3的摩尔质量为M,则在此浓度下KNO 3 的积分溶 解热为:△ sol H m =△HM/m=-KM/m·△t 溶解 K值可由电热法求取。K·△t 加热 =Q。若加热电压为U,通过电热丝的电流强度为I,通电时间为τ则: K·△t 加热=IUτ所以K =IUτ/△t 加热 真实的△t加热应为H与G两点所对应的温度t H 与t G 之差。 三、试剂与仪器 试剂:干燥过的分析纯KNO 3 。 仪器:量热计,磁力搅拌器,直流稳压电源,半导 体温度计,信号处理器,电脑,天平。 四、实验步骤 1用量筒量取100mL去离子水,倒入量热计中并测量水温。2称取2.7~2.9gKNO 3(精确到±0.01g)。3先打开信号处理器、直流稳压器,再打开电脑。自动进入实验测试软件,在“项目管理”中点击“打开项目”,选择“溶解热测定”,再点击“打开项目”,输入自己学号和称取的样品重量。4系统提示装入试样的后,立即装入待测试样;5等待测试结果,注意数据变化。测试完毕,系统自动保存。读取 五、数据处理 (1)作盐溶解过程和电加热过程温度一时间图,外推法求△t 溶解与△t 加热 。

大学物理化学实验报告-原电池电动势的测定

篇一:原电池电动势的测定实验报告_浙江大学 (1) 实验报告 课程名称:大学化学实验实验类型:中级化学实验实验项目名称:原电池电动势的测定 同组学生姓名:无指导老师冷文华 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、实验材料与试剂(必填)四、实验器材与仪器(必填)五、操作方法和实验步骤(必填)六、实验数据记录和处理七、实验结果与分析(必填)八、讨论、心得 一、实验目的和要求 用补偿法测量原电池电动势,并用数学方法分析二、实验原理: 补偿法测电源电动势的原理: 必须严格控制电流在接近于零的情况下来测定电池的电动势,因为有电流通过电极时,极化作用的存在将无法测得可逆电动势。 为此,可用一个方向相反但数值相同的电动势对抗待测电池的电动势,使电路中没有电流通过,这时测得的两级的电势差就等于该电池的电动势。 如图所示,电位差计就是根据补偿法原理设计的,它由工作电流回路、标准回路和测量电极回路组成。 ①工作电流电路:首先调节可变电阻,使均匀划线AB上有一定的电势降。 ②标准回路:将变换开关合向,对工作电流进行标定。借助调节使得 =0来实现 = CA。③测量回路:扳回,调节电势测量旋钮,直到 =0。读出。 -25高电势直流电位差计: 1、转换开关旋钮:相当于上图中,指在处,即接通,指在 1,即接通未知电池。 2、电计按钮:原理图中的。 3、工作电流调节旋钮:粗、中、细、微旋钮相当于原理图中的可变电阻。 -1-2-3-4-5-6 4、电势测量旋钮:中间6只旋钮,×10,×10,×10,×10,×10,×10,被测电动势由此

示出。 三、仪器与试剂: 仪器:电位差计一台,惠斯登标准电池一只,工作电源,饱和甘汞电池一支,银—氯化银电极一支,100 容量瓶5个,50 滴定管一支,恒温槽一套,饱和氯化钾盐桥。 -1 试剂:0. · C 溶液 四、实验步骤: 1、配制溶液。 -1-1-1-1 将0. ·的 C 溶液分别稀释成0.0100 ·,0.0300 ·,0.0500 ·,0.0700 -1-1 ·,0.0900 ·各100 。 2、根据补偿法原理连接电路,恒温槽恒温至25℃。 3、将转换开关拨至处,调节工作电流调节旋钮粗。中、细,依次按下电计旋钮粗、细,直至检流计 示数为零。 4、连好待测电池, | 2C 2, C (饱和)‖ C (c)|A C |A 5、将转换开关拨至 1位置,从大到小旋转测量旋钮,按下电计按钮,直至检流计示数为零为止,6个 小窗口的读数即为待测电极的电动势。 -1-1-1-1 6、改变电极中c依次为0.0100 ·,0.0300 ·,0.0500 ·,0.0700 ·,0.0900 -1

表面张力的测定实验报告分析

浙江万里学院生物与环境学院 化学工程实验技术实验报告 实验名称:溶液表面张力的测定 (1)实验目的 1、掌握最大气泡法测定表面张力的原理和技术 2、通过对不同浓度正丁醇溶液表面张力的测定,加深对表面张力、表面自由能和表面吸附量关系的理解 3、学习使用Matlab 处理实验数据 (2) 实验原理 1、 表面自由能:从热力学观点看,液体表面缩小是一个自发过程,这是使体系总的自由能减小的过程。如欲使液体产生新的表面A ?,则需要对其做功。功的大小应与A ?成正比:-W=σA ? 2、 溶液的表面吸附:根据能量最低原理,溶质能降低溶液的表面张力时,表面层中溶质的浓度应比 溶液内部大,反之,溶质使溶液的表面张力升高时,它在表面层中的浓度比在内部的浓度低。这种表面浓度与溶液里面浓度不同的现象叫“吸附”。显然,在指定温度和压力下,吸附与溶液的表面张力及溶液的浓度有关。Gibbs 用热力学的方法推导出它们间的关系式 T c RT c )(??- =Γσ (1)当00,溶质能减少溶剂的表面张力,溶液表面层的浓度大于内部的浓度,称为正吸附,此类物质叫表面活性物质。(2)当0>??? ????T c σ时,Γ<0,溶质能增加溶剂的表面张力,溶 液表面层的浓度小于内部的浓度,称为负吸附,此类物质叫非表面活性物质。由 T c RT c )(??- =Γσ 可知:通过测定溶液的浓度随表面张力的变化关系可以求得不同浓度下溶液的表面吸附量。 3、 饱和吸附与溶质分子的横截面积:吸附量Γ浓度c 之间的关系,有Langmuir 等温方程 式表示:c K c K ·1·+Γ=Γ ∞

最大泡压法测定

数据记录参考格式(计算时注意单位换算) 温度: 24℃水的表面张力:0.07218N/m 仪器常数K:0.1104 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.654 0.604 0.55 0.486 0.403 0.346 0.29 0.07191 0.05568 276 0.05070 45 0.04480 434 0.03715 257 0.03189 774 0.0267351 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.07191 0.05568 3 0.05070 5 0.04480 4 0.03715 3 0.03189 8 0.026735 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 -0.2153 -0.18997 -0.1646 4 -0.1393 1 -0.1139 8 -0.0886 5 -0.0633 2 0 3.831400 4465E-06 6.64106 7216E-0 6 8.42900 03085E- 06 9.19519 9724E-0 6 8.93966 54625E- 06 7.66239 7524E-0 6 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0 3.81E-0 6 6.64E-0 6 8.43E-0 6 9.20E-0 6 8.94E-0 6 7.66E-06

六.注意事项: 1.所用毛细管必须干净、干燥,应保持垂直,其管口刚好与液面相切。 2.读取压力计的压差时,应取气泡单个逸出时的最大压力差。 3.手动做切线时,可用镜面法。 七.思考题: 1.毛细管尖端为何必须调节得恰与液面相切? 如果毛细管端口插入液面有一定深度,对实验数据有何影响? 答:如果将毛细管末端插入到溶液内部,毛细管内会有一段水柱,产生压力P ˊ,则测定管中的压力Pr会变小,△pmax会变大,测量结果偏大。 2.最大泡压法测定表面张力时为什么要读最大压力差?如果气泡逸出的很快,或几个气泡一齐出,对实验结果有无影响? 答:如果毛细管半径很小,则形成的气泡基本上是球形的。当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径最大;随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据拉普拉斯(Laplace)公式,此时能承受的压力差为最大:△pmax = p0 - pr = 2σ/γ。气泡进一步长大,R变大,附加压力则变小,直到气泡逸出。最大压力差可通过数字式微压差测量仪得到。 如气泡逸出速度速度太快,气泡的形成与逸出速度快而不稳定;致使压力计的读数不稳定,不易观察出其最高点而起到较大的误差。 3.本实验为何要测定仪器常数?仪器常数与温度有关系吗? 答:因为用同一支毛细管测两种不同液体,其表面张力为γ1,γ2,压力计测得压力差分别为△P1,△P2,则γ1/γ2=△P1/△P2 ,若其中一液体γ1已知,则γ2=K×△P2其中K=γ1/△P1,试验中测得水的表面张力γ1,就能求出系列正丁醇的表面张力。 温度越高,仪器常数就越小 实验总结: 通过本次试验我基本掌握了实验仪器的基本操作!增强了实验数据的分析处理!

表面张力的测定——最大气泡法

溶液表面张力的测定测定 姓名:夏胜军学号:2015011944 班级:材52同组:韦尧洁 实验日期:2016年11月17日提交报告日期:2016年11月22日 助教:段炼 1 引言 1.1 实验目的 1.1.1 测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力。 1.1.2 根据吉布斯公式计算正丁醇溶液的表面吸附量。 1.1.3 掌握用最大气泡法测定表面张力的原理和技术。 1.2 实验原理 在液体内部,任何分子受周围分子的吸引力是平衡的。可是表面层的分子受内层分子的吸引与受表面层外介质的吸引并不相同,所以,表面层的分子处于力不平衡状态,表面层的分子比液体内部分子具有较大势能,如欲使液体产生新的表面,就需要对其做功。在温度、压力和组成恒定时,可逆地使表面积增加dA 所需做的功为 γdA =δW - (1) 比例系数γ表示在等温等压下形成单位表面所需的可逆功,其数值等于作用在界面上每单位长度边缘的力,称为表面张力。 纯物质表面层的组成与内部的组成相同,因此纯液体降低表面自由能的唯一途径是尽可能缩小其表面积。对于溶液,由于溶质使溶剂表面张力发生变化,因此可以调节溶质在表面层的浓度来降低表面自由能。 根据能量最低原则,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层溶质的浓度比溶液内部大;反之,溶质使溶剂的表面张力升高时,表面层溶质的浓度比内部的浓度低。这种表面浓度与溶液内部浓度不同的现象叫做溶液的表面吸附。显然,在指定的温度和压力下,溶质的吸附量与溶液的浓度及溶液的表面张力随浓度的变化率有关,从热力学方法可知它们之间的关系遵守吉布斯公式: p T dc d RT c ,??? ??- =Γγ (2) 式中:Γ为表面吸附量(mol ?m -2);γ为表面张力(N ?m -1);c 为溶质的浓度(-3m mol ?); T 为热力学温度(K );R 为摩尔气体常数(8.314-1K mol J ??)。 Γ值可正可负,正值为正吸附,负值为负吸附。显然,Γ不仅能表明吸附的性质,