地震波传播速度

地震波传播速度

一、层中的传播速度

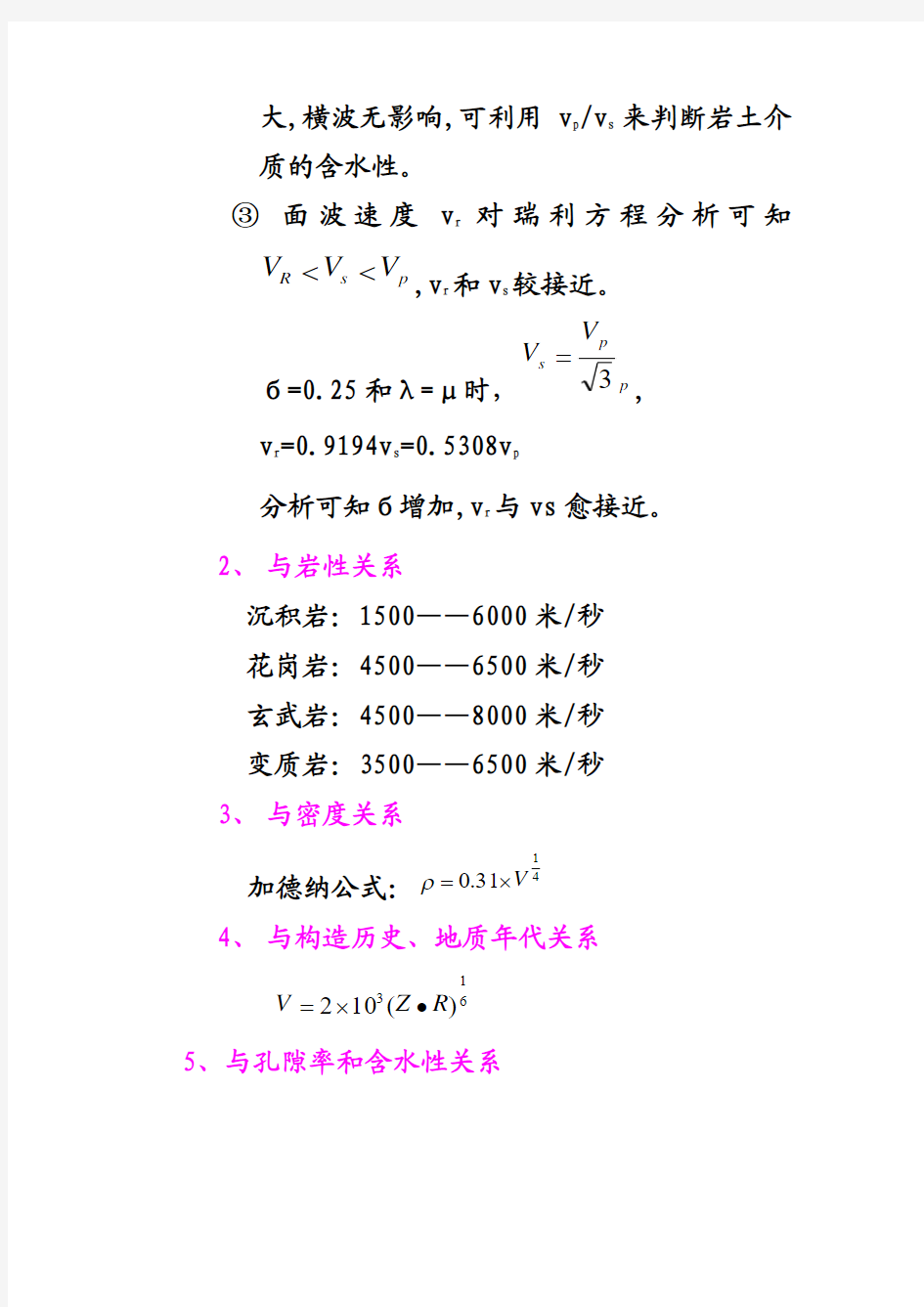

1、与岩石弹性常数的关系:

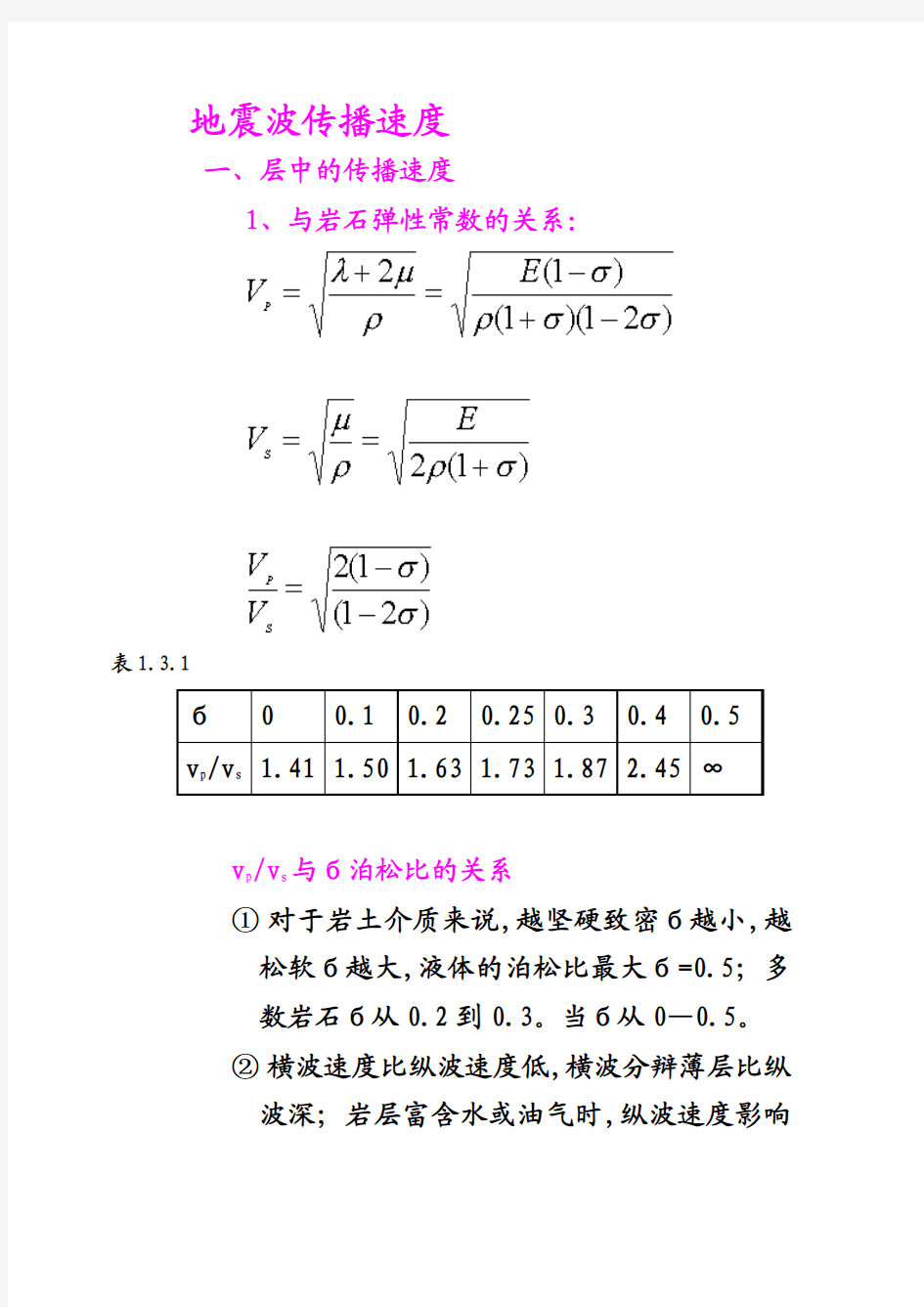

表1.3.1

v p/v s与б泊松比的关系

①对于岩土介质来说,越坚硬致密б越小,越

松软б越大,液体的泊松比最大б=0.5;多

数岩石б从0.2到0.3。当б从0—0.5。

②横波速度比纵波速度低,横波分辩薄层比纵

波深;岩层富含水或油气时,纵波速度影响

大,横波无影响,可利用v p /v s 来判断岩土介质的含水性。

③ 面波速度v r 对瑞利方程分析可知p s R V V V <<,v r 和v s 较接近。

б=0.25和λ=μ时,

p p

s V V 3=, v r =0.9194v s =0.5308v p 分析可知б增加,v r 与vs 愈接近。

2、 与岩性关系

沉积岩:1500——6000米/秒 花岗岩:4500——6500米/秒 玄武岩:4500——8000米/秒 变质岩:3500——6500米/秒

3、 与密度关系

加德纳公式:41

31.0V ?=ρ

4、 与构造历史、地质年代关系

6

1

3)(102R Z V ??= 5、与孔隙率和含水性关系

r f V V V φφ-+=11 r f V c V c V φφ-+=11

v f 为波在孔隙流体中的速度。 v r 为波在岩石其质的速度。 φ为岩石的孔隙率 c 为压差调节系数

地震波运动学理论

第二章地震波运动学理论 一、名词解释 1. 地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。 2. 地震波动力学:研究地震波在传播过程中波形、振幅、频率、相位等特征的及其变化规律,以及这些变化规律与地下的地层结构,岩石性质及流体性质之间存在的联系。 3. 地震波:是一种在岩层中传播的,频率较低(与天然地震的频率相近)的波,弹性波在 岩层中传播的一种通俗说法。地震波由一个震源激发。 4. 地震子波:爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带,最后使离震源较远的介质产生弹性形变,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)、延续时间60-100毫秒的地震波,称为地震子波。地震子波看作组成一道地震记录的基本元素。 5.波前:振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始振动的那一时刻。 6.射线:是用来描述波的传播路线的一种表示。在一定条件下,认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所观测的一点P。这是一条假想的路径,也叫波线。射线总是与波阵面垂直,波动经过每一点都可以设想有这么一条波线。 7. 振动图和波剖面:某点振动随时间的变化的曲线称为振动曲线,也称振动图。地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面。 8. 折射波:当入射波大于临界角时,出现滑行波和全反射。在分界面上的滑行波有另一种特性,即会影响第一界面,并激发新的波。在地震勘探中,由滑行波引起的波叫折射波,也叫做首波。入射波以临界角或大于临界角入射高速介质所产生的波 9.滑行波:由透射定律可知,如果V2>V1 ,即sinθ2 > sinθ1 ,θ2 > θ1。当θ1还没到90o时,θ2 到达90o,此时透射波在第二种介质中沿界面滑行,产生的波为滑行波。 10.同相轴和等相位面:同向轴是一组地震道上整齐排列的相位,表示一个新的地震波的到达,由地震记录上系统的相位或振幅变化表示。 11.地震视速度:当波的传播方向与观测方向不一致(夹角θ)时,观测到的速度并不是波前的真速度V,而是视速度Va。即波沿测线方向传播速度。 12 波阻抗:指的是介质(地层)的密度和波的速度的乘积(Zi=ρiVi,i为地层),在声学中称为声阻抗,在地震学中称波阻抗。波的反射和透射与分界面两边介质的波阻抗有关。只有在Z1≠Z2的条件下,地震波才会发生反射,差别越大,反射也越强。 13.纵波:质点振动方向与波的传播方向一致,传播速度最快。又称压缩波、膨胀波、纵波或P-波。 14.横波:质点振动方向与波的传播方向垂直,速度比纵波慢,也称剪切波、旋转波、横波或S-波,速度小于纵波约0.7倍。横波分为SV和SH波两种形式。 15.体波:波在无穷大均匀介质(固体)中传播时有两种类型的波(纵波和横波),它们在介质的整个立体空间中传播,合称体波。 16共炮点反射道集:在同一炮点激发,不同接收点上接收的反射波记录,称为共炮点道集。在野外的数据采集原始记录中,常以这种记录形式。可分单边放炮和中间放炮。 17.面波:波在自由表面或岩体分界面上传播的一种类型的波。 18.纵测线和非纵测线:激发点与接收点在同一条直线上,这样的测线称为纵测线。用纵测线进行观测得到的时距曲线称为纵时距曲线。激发点不在测线上,用非纵测线进行观测得到的时距曲线称为非纵时距曲线。

地震波的选取方法 (MIDAS内部技术资料)

地震波的选取方法(MIDAS内部技术资料) (GB50011-2001)的 5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。 频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。特征周期Tg 值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。 加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)中的表5.1.2-2采用。地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。持时Td的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*amax之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般持续时间取结构基本周期的5~10倍。 说明: 有效峰值加速度EPA=Sa/2.5(1) 有效峰值速度EPV=Sv/2.5(2) 特征周期Tg=2*EPV/EPA(3)

1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平均为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。 上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。具体做法是:在对数坐标系中同时做出绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找出加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2之间的谱值求平均得Sv,加速度反应谱和拟速度反应谱在平台段的放大系数采用2.5,按公式(1)、(2)、(3)求得EPA、EPV、Tg。 在MIDAS程序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具地震波数据生成器,生成后保存为SGS文件),用户可利用保存的SGS文件(文本格式文件)根据上面所述方法计算Sv、Sa、Tg。通过Tg值可判断该地震波是否适合当地场地和地震设计分组,然后将抗震规范中表5.1.2-2中的EPA值与Sa相比求出调整系数,将其代入到地震波调整系数中。将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱时注意周期范围要到6秒(建筑抗震规范规定)。 建筑抗震设计规范5.1.2条中规定,采用时程分析方法时,应按照场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟

时程分析中地震波选取浅析

时程分析中地震波选取浅析 通过介绍时程分析法中输入地震波的选择原则、地震动幅值和频率特性等一系列问题,使初学者对输入地震波的选择有初步认识和了解,为以后更深层次的研究打下基础。 标签:时程分析法;地震波选择 1、引言 随着社会、经济和科技的不断发展以及人口数量的迅速膨胀,高层、超高层以及复杂形状的建筑的数量定会快速增长。抗震设计规范规定,对于此类重要、复杂并超过规定高度的建筑,其抗震设计中的地震作用计算都要通过时程分析法进行补充验证。而在时程分析法的计算过程中最重要,最影响地震作用计算结果的莫过于地震波的选取。所以,本文将从地震波选取原则、地震动幅值、频谱特性、持续时间、地震波数量、地震波转动分量等多个方面对地震波的选取进行浅析。 2、地震波的选取原则 时程分析中的地震波如何选取的问题,一直是时程分析法中的一个难点。在选择地震波输入时,要满足两点要求: 1)首先要使选择输入的地震波的某些参数和建筑物所在地的条件相一致。参数主要包括:场地的土壤类别、地震烈度、地震强度参数、卓越周期和反应谱等。 2)其次还要满足地震活动三要素的要求。即频谱特性、地震加速度时程曲线持续时间和幅值,选取的地震波中的这三者,要满足相关规定。相关规定要求:选用数字化的地震波应按照建筑场地类别和设计地震分组进行选取,选用不少于两组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱分析法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。在统计意义上相符是指:其平均地震影响曲线与振型分解反应谱法所用到的地震影响系数曲线相比,在各个周期点上相差不大于20%。弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于阵型分解反应谱法计算结果的65%。多条时程曲线计算结果的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱计算结果的80%[1]。 3、地震动幅值 地震动幅值有两种意义,即可以指地震加速度、位移和速度中的任何一种的最大值,又可以指在某种意义下的等代值。在一定程度上,地震波的峰值能够反应并代表地震波的强度,所以,建筑物所在地的设防烈度所要求的多遇地震或罕

Midas地震波的选取方法

地震波的选取方法 建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。 频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。特征周期Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。 加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。 持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。持时T d的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*a max之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般持续时间取结构基本周期的5~10倍。 说明: 有效峰值加速度 EPA=Sa/2.5 (1) 有效峰值速度 EPV=Sv/2.5 (2) 特征周期 Tg = 2π*EPV/EPA(3) 1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平均为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。 上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。具体做法是:在对数坐标系中同时做出绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找出加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2之间的谱值求平均得Sv(注:生成谱的时候一定要用对数谱),加速度反应谱和拟速度反应谱在平台段的放大系数采用2.5,按公式(1)、(2)、(3)求得EPA、EPV、Tg。 在MIDAS程序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具>地震波数据生成器,生成后保存为SGS文件),用户可利用保存的SGS文件(文本格式文件)根据上面所述方法计算Sv、Sa、Tg=Sv/Sa。通过Tg值可判断该地震波是否适合当地场地和地震设计分组,然后将抗震规范中表5.1.2-2中的EPA值与Sa相比求出调整系数(即放大系数),将其代入到地震波调整系数中。将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱时注意周期范围要到6秒(建筑抗震规范规定)。 建筑抗震设计规范5.1.2条中规定,采用时程分析方法时,应按照场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。所谓“在统计意义上相符”指的是,其平均影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各周期点上相差不大于20%。 在MIDAS程序中,可选取两组实际强震记录生成两个SGS文件(调整Sa后的),然后将一组人

Midas地震波的选取方法

地震波的选取方法 建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。 频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。特征周期 Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。 加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表 持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。持时T d的定义可分为两大类,一类是以 地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值丨a(t)丨>k*g的时间总和,k常取为0.05 ;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*a max之间的时段长度,k一般取0.3?0.5。不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般 持续时间取结构基本周期的5?10倍。 说明: 有效峰值加速度EPA = Sa/2.5 (1) 有效峰值速度EPV = Sv/2.5 (2) 特征周期Tg = 2n *EPV/EPA (3) 1978年美国ATC- 3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平均为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5 为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。 上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV, 1990年的《中国地震烈度区划图》采 用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。具体做法是:在对数坐标系中 同时做岀绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找岀加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周 期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期 T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2 之间的谱值求平均得Sv (注:生成谱的时候一定要用对数谱),加速度反应谱和拟速度反应谱 在平台段的放大系数采用 2.5,按公式(1)、(2)、(3)求得EPA EPV Tg。 在MIDAS!序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具〉地震 波数据生成器,生成后保存为SG敦件),用户可利用保存的SG文件(文本格式文件)根据上面所 述方法计算Sv、Sa、Tg= Sv/Sa。通过Tg值可判断该地震波是否适合当地场地和地震设计分组,然后将抗震规范中表,将其代入到地震波调整系数中。将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱时注意周期范围要到6秒(建筑抗震规范规定)。 建筑抗震设计规范,采用时!分析方法时,应按照场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时!曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。所谓“在统计意义上相符”指的是,其平均影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各周期点上相差不大于20%。 在MIDASS序中,可选取两组实际强震记录生成两个SG敦件(调整Sa后的),然后将一组人 工模拟的加速度时程曲线也保存为SG或件,将三个SG敦件的数值取平均后与振型分解反应谱 法所采用的地震影响系数曲线相比较看是否满足“在统计意义上相符”,由此也可判断选取的地震波是否合适。 另外,弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得到的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

地震波传播原理

菲涅尔体和透射波 摘要 在地震成像实验中,通常使用基于波动方程高频渐进解的几何射线理论,因此,通常假设地震波沿着空间中一条连接激发点和接受点的无限窄的线传播,称为射线。事实上,地震记录有非常多的频率成分。地震波频率的带限性就表明波的传播应该扩展到几何射线周围的有限空间。这一空间范围就成为菲涅尔体。在这片教案中,我们讲介绍关于菲涅尔体的物理理论,展示适用于带限地震波的波动方程的解。波动方程的有限频理论通过敏感核函数精确地描述了带限透射波和反射波的旅行时与振幅和地球介质中慢度扰动之间的线性关系。菲涅尔体和有限频敏感核函数可以通过地震波相长干涉的概念联系起来。波动方程的有限频理论引出了一个反直觉的结论-在三维几何射线上的点状速度扰动不会不会造成波长的相位扰动。因此,这说明在射线理论下的菲涅尔体理论是波动方程有限频理论在有限频下的一个特例。最后,我们还澄清了关于菲涅尔体宽度限制成像实验分辨率的误解。 引言 在地震成像技术中,射线理论通常在正演和反演中被用有构建正反演波长算子。射线理论之所以收到欢迎部分是由于计算机速度和内存的限制,因为射线理论具有较高的计算效率并且对于各种地震成像方法的应用也比较容易。而另一方面,地震成像实验清晰的表明,射线理论,由于他对波场传播的近似描述,对于散射效应严重的波场的成像是不完备的。Cerveny 给出了对于地震波射线理论的一个全面的理解。 在地震成像实验中,记录到的透射波和反射波信号都是由一个主要由低频信号组成的宽带震源激发产生的,因为地震波的高频信号在地层中很容易衰减。但是射线理论是基于高频近似的,这表明基于射线理论的成像技术和和测量波场这件之能会存在方法上的冲突。这个围绕射线且对带限地震波的传播起主要影响的空间范围就被叫做菲涅尔体。射线理论在地下构造尺度大于记录波场的第一菲涅尔带的介质中能够取得较好的效果。对于低频反射波(频率成分在10-70Hz之间)和透射波(频率成分在300-800Hz之间),第一菲涅尔体的宽度可以分别达到500m和50m的量级。这个宽度要大于我们在陆地和海洋的反射波地震勘探以及井间和垂直地震剖面中想要成像的地下地质特征。 在这篇教案中,我们将看到如何将地震分辨率扩展到识别体积小于第一菲涅尔带的不均匀体。我们将展示如把射线理论下的旅行时和振幅公式扩展到更精确的、可以应用与带限反射和透射地震信号波场近似理论。波动方程的有限频理论提出了反射和透射地震波的敏感核函数(也称作Frechet核函数)。这些有限频Frechet核函数将速度扰动和旅行时与振幅的扰动线性的联系起来。有限频波长近似被直接应用到各种地震成

地震波的选取方法

地震波的选取方法 2010-10-20 22:32:00| 分类:默认分类|举报|字号订阅 建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这句话 的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件) 应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。特征周期 Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。 加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。 持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。持时Td的定义可分为两大类,一类是以 地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对 值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最 后一个k*amax之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般 持续时间取结构基本周期的5~10倍。 说明: 有效峰值加速度EPA=Sa/2.5 (1) 有效峰值速度EPV=Sv/2.5 (2) 特征周期Tg = 2π*EPV/EPA (3) 1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平

为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度 反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。 上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采 用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。具体做法是:在对数坐标系中 同时做出绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找出加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周 期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期 T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2 之间的谱值求平均得Sv,加速度反应谱和拟速度反应谱在平台段的放大系数采用2.5,按公式 (1)、(2)、(3)求得EPA、EPV、Tg。 在MIDAS程序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具>地震 波数据生成器,生成后保存为SGS文件),用户可利用保存的SGS文件(文本格式文件)根据上面所 述方法计算Sv、Sa、Tg。通过Tg值可判断该地震波是否适合当地场地和地震设计分组,然后将 抗震规范中表5.1.2-2中的EPA值与Sa相比求出调整系数,将其代入到地震波调整系数中。将地 震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱时注意周期范围要到6秒(建筑抗震规范规定)。 建筑抗震设计规范5.1.2条中规定,采用时程分析方法时,应按照场地类别和设计地震分组 选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲

91-杨志勇、王雁昆等-弹性及弹塑性时程分析地震波有效选取方法

弹性及弹塑性时程分析地震波有效选取方法 杨志勇,王雁昆,黄吉锋 (中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司PKPM设计软件事业部北京100013) [摘要] 以工程实例说明弹性及弹塑性时程分析地震波选取的重要性;从“统计意义上相符”和“基底剪力的下限要求”等角度探讨了弹性时程分析选择地震波的基本原则和实际工程应用注意事项;通过基本理论分析和工程实例说明了如何利用位移谱在进行弹塑性时程分析时有效选取地震波。 [关键词] 弹性时程分析,弹塑性时程分析,地震波选取,反应谱,位移谱 1引言 正确选取地震波是保障建筑结构弹性、弹塑性时程分析有效性的重要因素,但设计人员在实际选取地震波时往往具有很大的随意性,甚至存在刻意筛选响应较小地震波的现象。本文将从提高结构抗震安全性角度探讨地震波正确选取方法,以避免弹性、弹塑性时程分析流于形式,并为地震波的正确选取提供一些理论参考。 2弹性及弹塑性时程分析在结构设计中的必要性 对于“小震”弹性阶段抗震设计而言,振型分解反应谱方法是现阶段的主流方法。该方法依据规范规定的反应谱,在结构模态空间内得到各振型所对应的地震响应,进而采用CQC等组合方法进行振型叠加得到结构的最终地震响应。其中规范所规定的反应谱是由数百条地震波通过概率平均化和平滑化后得到,且CQC振型组合方法也是基于平稳随机过程的概率保证方法,所以振型分解反应谱方法可以从概率意义上保证大多数结构地震响应计算足够保守。但对于复杂高层建筑结构等一些特殊情况,该方法可能出现计算结果偏于不安全的个别现象,所以要选取多条实际或人造地震波进行附加弹性时程分析,以进一步保证结构的安全。 对于“大震”弹塑性阶段抗震分析而言,由于非线性问题的特殊性,目前阶段尚无法找到一种类似于弹性阶段振型分解反应谱方法的,基于概率的,可以应用振型解耦和叠加原理的,漂亮且简化的分析方法。虽然学术界近年来在基于性能设计的PushOver方法等方面有所进展,但选取多条地震波进行弹塑性时程分析仍然是目前阶段保证结构“大震不倒”的主流分析方法。 从图1、图2可以看出,无论是弹性阶段还是弹塑性阶段,结构在不同地震波(指峰值相同、特征周期相同但波形不同的地震波)作用下的响应差别很大,因此正确地选取地震波对于保证结构安全十分重要。 作者简介:杨志勇(1974—), 男, 博士, 研究员

时程分析时地震波的选取及地震波的反应谱化

时程分析时地震波的选取及地震波的反应谱化 摘要:目前我国规范要求结构计算中地震作用的计算方法一般为振型分解反应 谱法。时程分析法作为补充计算方法,在不规则、重要或较高建筑中采用。进行 时程分析时,首先面临正确选择输入的地震加速度时程曲线的问题。时程曲线的 选择是否满足规范的要求,则需要首先将时程曲线进行单自由度反应计算,得到 其反应谱曲线,并按规范要求和规范反应谱进行对比和取舍。本文通过介绍常用 的数值计算方法及计算步骤,实现将地震加速度时程曲线计算转化成反应谱曲线,从而为特定工程在时程分析时地震波的选取提供帮助。 关键词:时程分析,地震波,反应谱,动力计算 1 地震反应分析方法的发展过程 结构的地震反应取决于地震动和结构特性。因此,地震反应分析的水平也是随着人们对 这两个方面认识的深入而提高的。结构地震反应分析的发展可以分为静力法、反应谱法、动 力分析法这三个阶段。在动力分析法阶段中又可分为弹性和非弹性(或非线性)两个阶段。[1] 目前,在我国和其他许多国家的抗震设计规范中,广泛采用反应谱法确定地震作用,其 中以加速度反应谱应用得最多。反应谱是指:单自由度弹性体系在给定的地震作用下,某个 最大反应量(如加速度、速度、位移等)与体系自振周期的关系曲线。反应谱理论是指:结 构物可以简化为多自由度体系,多自由度体系的地震反应可以按振型分解为多个单自由度体 系反应的组合,每个单自由度体系的最大反应可以从反应谱求得。其优点是物理概念清晰, 计算方法较为简单,参数易于确定。 反应谱理论包括如下三个基本假定:1、结构物的地震反应是弹性的,可以采用叠加原理 来进行振型组合;2、现有反应谱假定结构的所有支座处地震动完全相同;3、结构物最不利 的地震反应为其最大地震反应,而与其他动力反应参数,如最大值附近的次数、概率、持时 等无关。[1] 时程分析法是对结构物的运动微分方程直接进行逐步积分求解的一种动力分析方法。由 于此法是对运动方程直接求解,又称直接动力分析法。可直接计算地震期间结构的位移、速 度和加速度时程反应,从而描述结构在强地震作用下弹性和非弹性阶段的内力变化,以及结 构构件逐步开裂、屈服、破坏甚至倒塌全过程。 根据我国《建筑抗震设计规范》(GB5011-2010)(以下简称《抗规》)第5.1.2-3条要求,特 别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多 遇地震下的补充计算。此外《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (以下简称《高规》)第4.3.4条也有相关要求。 2 时程分析时地震波的选取要求 在进行时程分析时,首先面临地震波选取的问题。所选的地震波需要符合场地条件、设 防类别、震中距远近等因素。《抗规》对于地震波的选取主要有以下几点要求: 1、当取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法 的较大值;当取七组及七组以上的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解反 应谱法的较大值(其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3)。 2、弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计 算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计 算结果的80%。 3、多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数 曲线在统计意义上相符。根据规范条文说明,所谓“统计意义上相符”指的是,多组时程波的 平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主 要振型的周期点上相差不大于20%。但计算结果也不能太大,每条地震波输入计算不大于135%,平均不大于120%。 4、时程曲线要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间均要符合规

地震波的传播速度及其影响因素的分析

§1.10 地震波的传播速度及其影响因素的分析 一、速度与岩石本身的弹性常数有关 ρ μρμλ= +=S P V V 2 (6.1-11) σσ21) 1(2--= S P V V 只与泊松比σ有关 有很多岩石的泊松比4 1 = σ,这时3=S P V V 说明:不要从公式表面看V 反比于2 1 ρ,即ρ↗,V ↘。实际上是ρ↗,V ↗,这是因为ρ↗,λ、μ也↗,且增大的速率比ρ快。 二、速度与岩性有关 不同的岩石中波速不同,一般地,火成岩中的速度变化范围比沉积岩和变质岩中的小,火成岩中波速平均值比其它类型岩石中的速度高。 0 1 2 3 4 5 6 7 V(km/s) P37图6.1-37各类岩石速度分布规律

P38 表6.1-2地震波在几种主要类型岩石中的速度变化范围 P38 表6.1-3地震波在不同类型的沉积岩中的速度变化范围 地表-地下 V=几百-几千m/s 三、速度与密度有关 ρ↗,P V 和S V 都↗。 经验公式:4 1 31.0p V =ρ ρ——完全充水饱和的体密度,单位用3/cm g 。 P V ——纵波的速度, 单位用m/s 。 沉积岩中ρ=2.3 四、速度与构造历史和地质年代有关 同样的深度,同样的岩性情况下,年龄↗,V ↗(原因是压力↗,V ↗)。 例如:挤压区V ↗,强褶皱区。 拉张区V ↘,隆起顶部。 五、速度与埋深有关 岩性相同,地质年代相同的条件下,h ↗,V ↗(原因是h ↗,压力↗,V ↗)。

所以人们常用速度随深度连续增加去模拟实际介质,其中最简单的是线性介质。 六、速度与孔隙度有关 φ↗,V ↗。 1.时间平均方程(Wylie 公式) l m V V V φ φ+-=)1(1 (6.1-105) φ——孔隙度 V ——岩石的速度 m V ——岩石骨架的波速 l V ——孔隙中流体的速度 公式适用范围:①双相介质 ②流体压力=岩石压力 比较适合于流体是水和盐水的情况 2.修正的时间平均方程 l m V C V C V φφ+-=)1(1 (6.1-106) C ——常数 公式适用范围:①双相介质 ②流体压力≠岩石压力 岩石压力=流体压力的2倍时,C=0.85 目前有许多介绍用地震资料提取孔隙度以及如何利用孔隙度的文献。 七、福斯特和加斯曼公式(略P40) 小结: h ↗, V ↗。 φ↗, V ↘。 ρ↗, V ↗。 地质年龄↗,V ↗。 与经验相符

弹塑性时程分析用地震波选取的基本原则(转载)

弹塑性时程分析用地震波选取的基本原则 地震动具有强烈随机性,分析表明,结构的地震反应随输入地震波的不同而差距很大,相差高达几倍甚至十几倍之多。故要保证时程分析结果的合理性,必须合理选择输入地震波。归纳起来,选择输入地震波时应当考虑以下几方面的因素:峰值、频谱特性、地震动持时以及地震波数量,其中,前三个因素称为地震动的三要素。 1、峰值调整 地震波的峰值一定程度上反映了地震波的强度,因此要求输入结构的地震波峰值应与设防烈度要求的多遇地震或罕遇地震的峰值相当,否则应按下式对该地震波的峰值进行调整。 A′(t) = (A′max/Amax) A (t) 其中,A′(t) 和A′max分别为地震波时程曲线与峰值,A′max取设防烈度要求的多遇或罕遇地震的地面运动峰值; A (t) 和Amax分别为原地震波时程曲线与峰值。 2、频谱特性 频谱即地面运动的频率成分及各频率的影响程度。它与地震传播距离、传播区域、传播介质及结构所在地的场地土性质有密切关系。地面运动的特性测定表明,不同性质的土层对地震波中各种频率成分的吸收和过滤的效果是不同的。一般来说,同一地震,震中距近,则振幅大,高频成分丰富;震中距远,则振幅小,低频成分丰富。因此,在震中附近或岩石等坚硬场地土中,地震波中的短周期成分较多,在震中距很远或当冲积土层很厚而土质又较软时,由于地震波中的短周期成分被吸收而导致长周期成分为主。合理的地震波选择应从两个方面着手:1) 所输入地震波的卓越周期应尽可能与拟建场地的特征周期一致。2) 所输入地震波的震中距应尽可能与拟建场地的震中距一致。 3、地震动持时 地震动持时也是结构破坏、倒塌的重要因素。结构在开始受到地震波的作用时,只引起微小的裂缝,在后续的地震波作用下,破坏加大,变形积累,导致大的破坏甚至倒塌。有的结构在主震时已经破坏但没有倒塌,但在余震时倒塌,就是因为震动时间长,破坏过程在多次地震反复作用下完成,即所谓低周疲劳破坏。总之,地震动的持续时间不同,地震能量损耗不同,结构地震反应也不同。工程实践中确定地震动持续时间的原则是:1) 地震记录最强烈部分应包含在所选持续时间内。2) 若仅对结构进行弹性最大地震反应分析,持续时间可取短些;若对结构进行弹塑性最大地震反应分析或耗能过程分析,持续时间可取长些。3) 一般可考虑取持续时间为结构基本周期的5 倍~10 倍。 4、地震波数量 输入地震波数量太少,不足以保证时程分析结果的合理性;输入地震波数量太多,则工作量较大。研究表明,在充分考虑以上三个因素的情况下,采用3 条~5 条

地震波的选取方法

建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。 频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。特征周期Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。 加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。 持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。持时T d的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*a max之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般持续时间取结构基本周期的5~10倍。 说明: 有效峰值加速度 EPA=Sa/2.5 (1) 有效峰值速度 EPV=Sv/2.5 (2) 特征周期 Tg = 2π*EPV/EPA (3) 1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平均为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。 上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。具体做法是:在对数坐标系中同时做出绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找出加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2之间的谱值求平均得Sv,加速度反应谱和拟速度反应谱在平台段的放大系数采用2.5,按公式(1)、(2)、(3)求得EPA、EPV、Tg。 在MIDAS程序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具>地震波数据生成器,生成后保存为SGS文件),用户可利用保存的SGS文件(文本格式文件)根据上面所述方法计算Sv、Sa、Tg。通过Tg值可判断该地震波是否适合当地场地和地震设计分组,然后将抗震规范中表5.1.2-2中的EPA值与Sa相比求出调整系数,将其代入到地震波调整系数中。将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱时注意周期范围要到6秒(建筑抗震规范规定)。 建筑抗震设计规范5.1.2条中规定,采用时程分析方法时,应按照场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。所谓“在统计意义上相符”指的是,其平均影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各周期点上相差不大于20%。 在MIDAS程序中,可选取两组实际强震记录生成两个SGS文件(调整Sa后的),然后将一组人工模拟的加速度时程曲线也保存为SGS文件,将三个SGS文件的数值取平均后与振型分解反应谱

利用PEER网站选取地震波的方法

利用PEER网站选取地震波的方法 云南省土木建筑学会建筑结构专业委员会 PEER是Pacific Earthquake Engineering Research Center(太平洋地震工程研究中心)的简称,设立在美国的加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)。由其运作的PEER Ground Motion Database(PEER地震动数据库)提供了大量的世界各地的地震记录,可自由下载。该网站提供了丰富的查询手段,可按距离、场地、震源类型等条件选择地震记录,也提供了按目标反应谱选择的手段。 该网站是https://www.360docs.net/doc/743794705.html,/peer_ground_motion_database,首页如下:

如果要按目标反应谱(例如我国GB50011-2010的地震影响系数曲线)选取地震波,需要事先准备好目标反应谱的数据文件。云南省土木建筑学会建筑结构专业委员会和昆明理工大学提供了Microsoft Excel 2003格式的文件Spectrum-2010.xls,可用于生成我国建筑、公路、水工等抗震设计规范规定的反应谱对应的数据文件。用法简述如下: 一、生成中国规范的目标谱 1、打开该文件后,在“图形”工作表(左下角选择)上进行最大地震影响系数(αmax)、地震分组、场地类别的选择(均为下拉菜单)。 2、在“表格”工作表(左下角选择)上即可得到所需要的各种数据。例如,PEER地震动数据库的目标谱格式为“周期(s)-谱加速度(g)”,复制拷贝其中的A列和D列即可。

3、利用具有“列编辑模式”功能的文本编辑软件(例如UltraEdit 等。也可直接使用Excel,注意粘贴时采用“选择性粘贴”-“数值”), 得到如下形式的文本: 4、将其保存为“.csv”后缀的文本文件。 二、利用PEER地震动数据库获得地震记录 1、上述准备工作完成后,进入PEER地震动数据库首页。点击 “Scaled”。

地震波的频率和振幅

地震波的频率和振幅 时间:2010-06-05 20:18来源:unknown 作者:wowglad 点击:7次 2008年12月19日 地震波的频率和振幅 1、地震波的频谱及其分析 频谱:谐和振动的振幅和初相位则随频率的改变而改变的关系,统称为地震波的频谱。 频谱分 2008年12月19日 地震波的频率和振幅 1、地震波的频谱及其分析 频谱:谐和振动的振幅和初相位则随频率的改变而改变的关系,统称为地震波的频谱。 频谱分为: 振幅谱:振幅随频率变化的关系称为振幅谱。 相位谱:初相位随频率的变化关系称为相位谱。 作用:频率分析,根据有效波和干扰波的频段差异 ①指导野外工作方法的选择 ②给数字滤波和资料等工作提供依据。 频谱分析的方法: 为了研究地震波的频谱特征,可用傅立叶变换把波形函数a(t)变换到频率域中,得到振幅随频率的变化函数A(f),这个变换过程称之为频谱分析方法。 假设波形函数a(t) ------------------(1.3.1)--

--傅氏正变换 --------------------(1.3.2)-- --傅氏反变换 这两式是等价的,即A(f)与a(t)是一一对应的。 ① δ脉冲函数Aδ(t) ② 函数: ③ 函数: 可以看出:不同时间函数具有不同的频谱。 图1.3.52、地震波的频率特征 地震波是人工激发的振动,具有连续的频谱,如图1.3.6所示。

图1.3.6主频f0:振幅谱曲线极大值所对应的频率。 频带的宽度:若|A(f)|最大值为1,则可找|A(f)|=0.707的两个频率f1和f2,两者之差△f=f2-f1为频带宽度。 大量的实际观测和分析,各种不同类型的地震波的能量主要分布频带是不同的。如图1.3.7所示。 图1.3.7 3、地震波的振幅及其衰减规律 影响地震波激发和接收时振幅和波形的因素: ① 激发条件。 ② 地震波在传播过程中受到影响。 ③ 接收条件的影响。 ④ 其它如地下岩层界面的形态和平滑状态。

上海地震波-三向输入选取(说明)m

上海地区抗震设计输入地震时程说明 (共8页) 同济大学房结构工程与防灾研究所 二〇一二年六月

目录 1 天然地震时程选取原则 (3) 2 峰值调整 (3) 3 频谱特性 (3) 4 地震动持时 (3) 5 人造地震动生成的方法 (3) 6 目标反应谱的确定 (4) 7 所选地震时程的基本信息 (4) 8 地震时程反应谱与规范反应谱对比 (5)

上海地区抗震设计输入地震时程说明 1 天然地震时程选取原则 天然地震动具有很强的随机性,随着输入地震波的不同结构的地震响应也会有很大的差异,故要保证时程分析结果的合理性,在选择地震波时必须遵循一定的原则。一般而言,选择输入地震波时应以地震波的三要素(峰值、频谱特性、地震动持时)为主要考虑因素。 2 峰值调整 地震波的峰值一定程度上反应了地震波的强度,因此要求输入结构的地震波峰值应与设防烈度要求的多遇地震或罕遇地震的峰值相当(峰值相当并非峰值相等,而是在峰值相近的情况下所选用地震波的反应谱与规范反应谱基本相符)。 3 频谱特性 频谱是地面运动的频率成分及各频率的影响程度。它与地震传播距离、区域、介质及结构所在的场地土性质有密切关系。一般来说,在震中附近或岩石等坚硬场地土中,地震波中的短周期成分较多,在震中距较远或软弱场地土中,地震波的长期成分较多。输入地震波的卓越周期应尽可能与拟建场地的特征周期一致,且在一定的周期段内与规范反应谱尽量接近。对于天然地震记录而言,3个方向地震波同时都与规范反应谱很接近的条件是很难满足的,但应保证至少一个水平向地震波反应谱与规范反应谱基本吻合。 4 地震动持时 地震持时也是结构破坏和倒塌的重要因素,工程实践中确定地震动持续时间的原则是:1)地震记录最强烈部分应包含在所选持续时间内,2)若对结构进行弹塑性地震反应分析(考虑累计损伤效应),持续时间可取长些。另外,在截取地震波时尚需注意尽量在速度/位移零点处截断以尽量避免加速度积分时速度或位移的``漂移''现象。 5 人造地震动生成的方法 工程中较为实用的人造地震动的生成方法主要有两种:一是将不同频率具有随机相位的三角波进行叠加并根据目标反应谱或功率谱进行迭代修正;二是选择满足场地条件等要求的天然地震记录,保留其相位等随机特征,然后修正其不同频段的幅值以逼近目标反应谱或功率谱。由于三个方向地震动间的随机相关性关系很复杂,采用三角波叠加的方法生成地震波时各方向地震波的相关性难以确定,故本文采