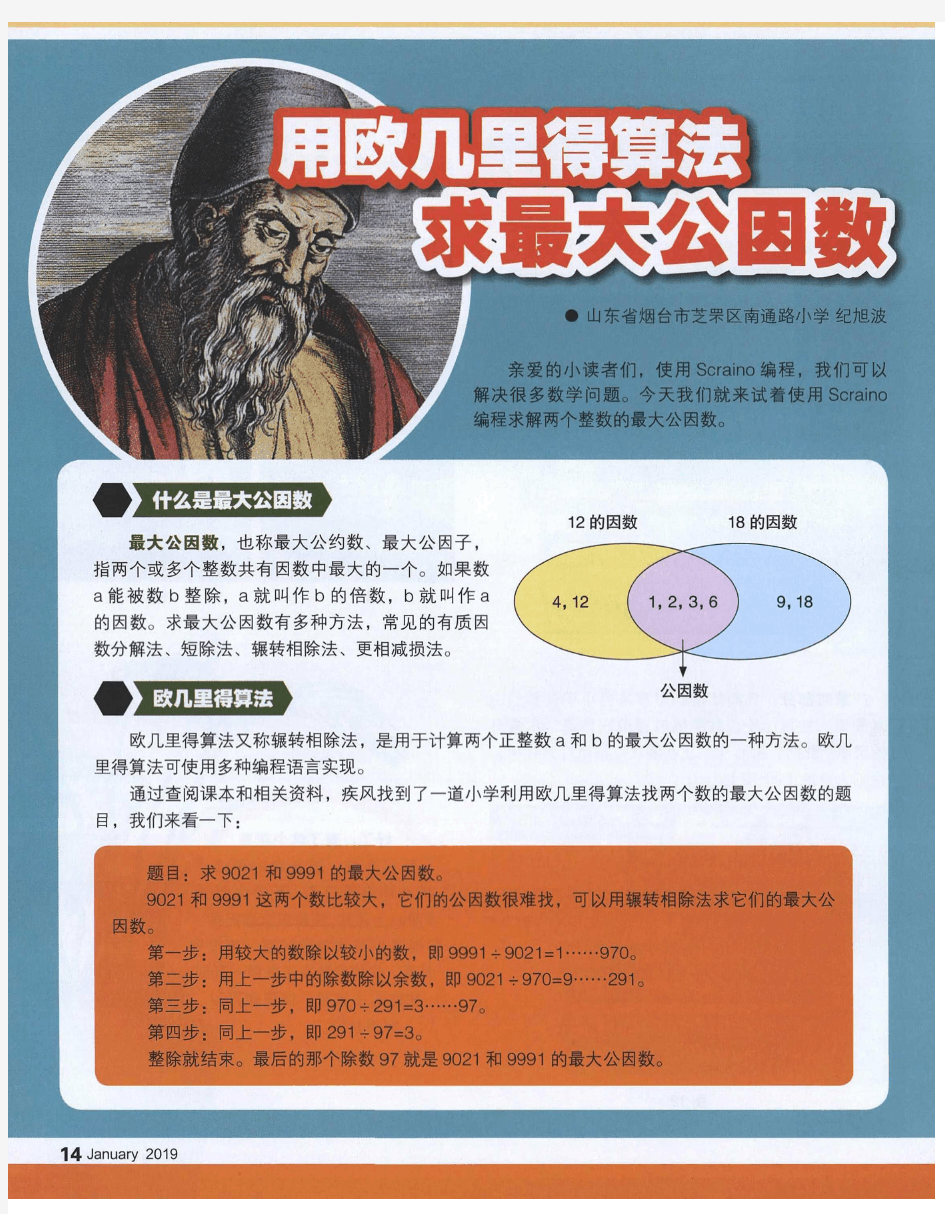

用欧几里得算法求最大公因数

配方法教学设计

17.2 一元二次方程的解法 1.配方法 学习目标 1.学会用直接开平方法解形如(x +m )2=n (n ≥0)的一元二次方程;(重点) 2.理解配方法的思路,能熟练运用配方法解一元二次方程.(难点) 教学过程 一、情境导入 读诗词解题: (通过列方程,算出周瑜去世时的年龄。) 大江东去浪淘尽,千古风流数人物。 而立之年督东吴,早逝英年两位数。 十位恰小个位三,个位平方与寿符。 哪位学子算得快,多少年华属周瑜? 解:设个位数字为x ,十位数字为x-3 x 2=10(x-3)+x 二、合作探究 探究点一:用直接开平方法解一元二次方程 用直接开平方法解下列方程: (1)x 2=9; (2)x 2=0.25; (32x 2=18; (4)(2x -1)2=9. 解析:用直接开平方法解方程时,要先将方程化成左边是含未知数的完全平方式,右边 是非负数的形式,再根据平方根的定义求解.注意开方后,等式的右边取“正、负”两种情 况. 解:(1)移项,得x 2=9根据平方根的定义,得x =±3,即x 1=3,x 2=-3; (2)移项,得x 2=0.25根据平方根的定义,得x =±0.5,即x 1=0.5,x 2=-0.5; (3)两边同时除以2,得x 2=9,根据平方根的定义,得得x =±3,即x 1=3,x 2=-3; (4)根据平方根的定义,得2x -1=±3,即2x -1=3或2x -1=-3,即x 1=2,x 2=-1 方法总结:直接开平方法是解一元二次方程的最基本的方法,它的理论依据是平方根的 定义,它的可解类型有如下几种:①x 2=a (a ≥0);②(x +a )2=b (b ≥0);③(ax +b )2=c (c ≥0); ④(ax +b )2=(cx +d )2(|a |≠|c |). 探究点二:用配方法解一元二次方程 【类型一】 用配方法解一元二次方程 1、x 2-4x +1=0如何解这个方程?想想可能转化成 的形式? 2、复习完全平方 (1)x 2+8x + =(x +4)2 ()2a ????=

求几个数的最大公因数的方法-答案

. 求几个数的最大公因数的方法答案 知识梳理 教学重、难点 作业完成情况 典题探究 例1.数A、3×3×5,数B=2×2×3×5,数C=2×3×3×5,A、B、C三个数的最大公约数是15 ,最小公倍数是. 考点:求几个数的最大公因数的方法;求几个数的最小公倍数的方法. 专题:压轴题;数的整除. 分析:求最大公约数也就是这几个数的公有质因数的连乘积,最小公倍数是公有质因数与独有质因数的连乘积;对于三个数:三个数公有质因数的乘积是最大公约数,三个数的公有质因数、两个数的公有质因数与每个数独有质因数的连乘积是最小公倍数,由此解决问题即可. 解答:解:数A=3×3×5,数B=2×2×3×5,数C=2×3×3×5, 所以A、B、C三个数的最大公约数是:3×5=15, 最小公倍数是:3×5×2×3×2=; 故答案为:15,. 点评:此题主要考查求三个数的最大公约数与最小公倍数的方法:三个数的公有质因数连乘积是最大公约数,三个数的公有质因数、两个数的公有质因数与每个数独有质因数的连乘积是最小公倍数.

例2.集小学学前班买来一筐橙子,分给5个人最后余2个,分给7人最后余2个,分给9人也余2个,学前班最少买来多少个橙子? 考点:求几个数的最小公倍数的方法. 专题:约数倍数应用题. 分析:根据分给5个人余2个,分给7人余2个,分给9人也余2个,可知这筐橙子的总个数减去2就是5、7和9的公倍数,要求至少也就是用5、7和9的最小公倍数加上2即可. 解答:解:因为5、7和9三个数两两互质, 所以它们的最小公倍数是它们的乘积,即5×7×9=315, 所以这筐橙子至少有:315+2=317(个); 答:学前班最少买来317个橙子. 点评:解答本题关键是理解:这筐橙子的总个数减去2就是5、7和9的公倍数,求至少有的个数,就用它们的最小公倍数加上2即可. 例3.一次数学竞赛,结果学生中获得一等奖,获得二等奖,获得三等奖,其余获纪念奖.已知参加这次竞赛的学生不满50人,问获纪念奖的有多少人? 考点:求几个数的最小公倍数的方法. 分析:即求在50以的7、3和2的公倍数,先求出这三个数的最小公倍数,因为这三个数两两互质,这三个数的最小公倍数即这三个数的乘积,然后根据题意,进行选择,判断出参加这次竞赛的学生的人数;然后把参加这次竞赛的学生的人数看作单位“1”,获 纪念奖的人数占参加竞赛人数的(1﹣﹣﹣),继而根据一个数乘分数的意义,用 乘法解答即可. 解答:解:2、3和7的最小公倍数是2×3×7=42, 因为在50以的7、3和2的公倍数只有1个42, 所以参加这次竞赛的学生有42个,纪念奖有: 42×(1﹣﹣﹣), =42×, =1(人); 答:获纪念奖的有1人. 点评:此题考查了求几个数的最小公倍数的方法,当三个数两两互质时,其最小公倍数就是这三个数的乘积. 例4.求下列每组数的最大公因数和最小公倍数. 9和11 28和7 10和25 最大公因数: 1 最大公因数:7 最大公因数: 5 最小公倍数:99 最小公倍数:28 最小公倍数:50 .

《配方法》解一元二次方程案例

《配方法》解一元二次方程教学案例 教学目标 【知识与技能】 使学生会用配方法解数学系数的一元二次方程。 【过程与方法】 经历列方程解决实际问题的过程,体会配方法和推导过程,熟练地运用配方法解一元二次方程,渗透转化思想,掌握一些转化的技能。 【情感、态度与价值观】 通过配方法的探索活动,培养学生勇于探索的良好学习习惯,感受数学的严谨性以及数学结论的确定性。 教学重点难点 【重点】用配方法解一元二次方程 【难点】配方的过程 教学过程设计 (一)创设情境 导入新课 导语一(1)你能解哪些一元二次方程? (2)你会解下列一元二次方程吗?你是怎么做的? (3)解方程x 2 +12x-15=0的困难在哪里?你能将方程x 2 +12x-15=0转化为上面方程的形式吗? 导语二 1、用配方法解一元二次方程的一般步骤是什么? 2、将下列各式配成完全平方式。 (1)a 2 +12a+ 62 =(a+ 6 )2 ; (2)x 2- x +4 1=(x+ 2 1 )2 ; 3、若4x 2 -mx+9是一个完全平方式,那么m 的值是 ±12 。 导语三 为了响应国家“退耕还林”的号召,改变水土流失严重的状况,2007年某市退耕还林1600亩,计划2009年退耕还林1936亩,则这两种平均每年退耕还林的增长率是多少? 你能用所学过的一元二次方程知识解决这个问题? [设这两年的年平均增长率为x ,则1600(1+x)2 =1936,解得x=10%,x 2=-210%(舍),即平均每年退耕还林的增长率为10%] (二)合作交流 解读探究 1、配方法

[问题]要使一块矩形场地的长比宽多6m ,并且面积为16m 2 ,场地的长和宽应各是多少个?(注:这是一个比较简单的几何题,学生经过思考,不难得出答案,请一位同学回答,教师演示答案。) 即:设场地宽xm ,长(x+6)m 。根据矩形面积为16m 2 ,列方程x(x+6)=16,即x 2 +6x-16=0 (注:本题选择以解决问题作为本节课的开端,有益于培养学生的应用意识。) (思考)怎样解方程x 2 +6x-16=0? 对比这个方程与前面讨论过的方程x 2+6x+9=2,可以发现方程x 2 +6x+9=2的左边是含有x 的完全平方形式,右边是非负数,可以直接降次解方程;而方 程x 2+6x-16=0不具有上述形式,直接降次有困难,能设法把x 2 +6x-16=0化为具有上述形式的方程吗?(注:教师提出问题,学生思考、讨论发表意见,同 时教师要引导学生发现问题的关键;若要解方程x 2 +6x-16=0,只要将其符号左边转化为一个完全平方式——配方,而配方的关键是常数项的选择,学生找出常数项,教师演示配方的过程,完成方程由不可解到可解的转化,师生完成后续步骤。) 移 项 9(即(2 6)2)使左边配成 2的形式 像上面那样,通过配成完全平方形式来解一元二次方程的方法,叫做配方

决策树算法研究及应用概要

决策树算法研究及应用? 王桂芹黄道 华东理工大学实验十五楼206室 摘要:信息论是数据挖掘技术的重要指导理论之一,是决策树算法实现的理论依据。决 策树算法是一种逼近离散值目标函数的方法,其实质是在学习的基础上,得到分类规则。本文简要介绍了信息论的基本原理,重点阐述基于信息论的决策树算法,分析了它们目前 主要的代表理论以及存在的问题,并用具体的事例来验证。 关键词:决策树算法分类应用 Study and Application in Decision Tree Algorithm WANG Guiqin HUANG Dao College of Information Science and Engineering, East China University of Science and Technology Abstract:The information theory is one of the basic theories of Data Mining,and also is the theoretical foundation of the Decision Tree Algorithm.Decision Tree Algorithm is a method to approach the discrete-valued objective function.The essential of the method is to obtain a clas-sification rule on the basis of example-based learning.An example is used to sustain the theory. Keywords:Decision Tree; Algorithm; Classification; Application 1 引言 决策树分类算法起源于概念学习系统CLS(Concept Learning System,然后发展 到ID3

欧几里德算法

欧几里得算法的概述 欧几里德算法又称辗转相除法,用于计算两个整数a,b的最大公约数。其计算原理依赖于下面的定理: 定理:gcd(a,b) = gcd(b,a mod b) 证明:a可以表示成a = kb + r,则r = a mod b 假设d是a,b的一个公约数,则有 d|a, d|b,而r = a - kb,因此d|r 因此d是(b,a mod b)的公约数 假设d 是(b,a mod b)的公约数,则 d | b , d |r ,但是a = kb +r 因此d也是(a,b)的公约数 因此(a,b)和(b,a mod b)的公约数是一样的,其最大公约数也必然相等,得证 欧几里得算法原理 Lemma 1.3.1 若a, b 且 a = bh + r, 其中h, r , 则gcd(a, b) = gcd(b, r). 证明. 假设d1 = gcd(a, b) 且d2 = gcd(b, r). 我们证明d1| d2 且d2| d1, 因而可利用Proposition 1.1.3(2) 以及d1, d2 皆為正数得证d1 = d2. 因d1| a 且d1| b 利用Corollary 1.1.2 我们知d1| a - bh = r. 因為d1| b, d1| r 且d2 = gcd(b, r) 故由Proposition 1.2.5 知d1| d2. 另一方面, 因為d2| b 且d2| r 故d2| bh + r = a. 因此可得d2| d1. Lemma 1.3.1 告诉我们当 a > b > 0 时, 要求a, b 的最大公因数我们可以先将 a 除以 b 所得餘数若為r, 则a, b 的最大公因数等於 b 和r 的最大公因数. 因為0r < b < a, 所以当然把计算简化了. 接著我们就来看看辗转相除法. 由於gcd(a, b) = gcd(- a, b) 所以我们只要考虑a, b 都是正整数的情况. Theorem 1.3.2 (The Euclidean Algorithm) 假设a, b 且 a > b. 由除法原理我们知存在h0, r0 使得 a = bh0 + r0, 其中0r0 < b. 若r0 > 0, 则存在h1, r1 使得 b = r0h1 + r1, 其中0r1 < r0. 若r1 > 0, 则存在h2, r2 使得 r0 = r1h2 + r2, 其中0r2 < r1. 如此继续下去直到rn = 0 為止. 若n = 0 (即r0 = 0), 则gcd(a, b) = b. 若n1, 则gcd(a, b) = rn - 1. 証明. 首先注意若r0 0, 由於r0 > r1 > r2 > ... 是严格递减的, 因為r0 和0 之间最多仅能插入r0 - 1 个正整数, 所以我们知道一定会有nr0 使得rn = 0. 若r0 = 0, 即 a = bh0, 故知 b 為 a 之因数, 得证 b 為a, b 的最大公因数. 若r0 > 0, 则由Lemma 1.3.1 知 gcd(a, b) = gcd(b, r0) = gcd(r0, r1) = ... = gcd(rn - 1, rn) = gcd(rn - 1, 0) = rn - 1. 现在我们来看用辗转相除法求最大公因数的例子 Example 1.3.3 我们求 a = 481 和 b = 221 的最大公因数. 首先由除法原理得481 = 2 . 221 + 39, 知r0 = 39. 因此再考虑 b = 221 除以r0 = 39 得221 = 5 . 39 + 26, 知r1 = 26. 再以r0 = 39 除以r1 = 26 得39 = 1 . 26 + 13, 知r2 = 13. 最后因為r2 = 13 整除r1 = 26 知r3 = 0, 故由Theorem 1.3.2 知gcd(481, 221) = r2 = 13.

五年级下册数学:找最大公因数和最小公倍数的几种方法

找最大公因数和最小公倍数的几种方法 (质数又叫做素数,公因数又叫做公约数) 一、找最小公倍数的方法 1、列举法 方法1、先分别写各自的(倍数),再找它们的(公倍数),然后在公倍数里找它们的(最小公数)。 方法2:先找较大数的(倍数),再找其中哪些是(较小)的倍数,最后找它们的(最小公倍数) ' 2 这种方法是分解质因数后,找出二个数相同的(质因数),,及二个数各自独有的(质因数),然后把二个数相同的(质因数,只取一个。)和二个数各自独有的(质因数),全部乘进去,所得的积就是这两个数的最小公倍数。

42=2 ×3 ×7 60和42的最小公倍数=2×3 ×2×5×7=420 。 3、短除法。 用短除法求两个数的最小公倍数,一般用这两个数除以它们的(公因数),一直除到所得的两个商(只有公因数1)为止。把所有的(除数)和最后的两个(商)连乘起来,就得到这两个数的(最小公倍数)。 4、特殊方法(观察法) ¥ 1)两个数具有倍数关系的,它们的最小公倍数就是其中(较大)的数。 2)两个数是互质数的(互质数就是两个数只有公因数1),它们的最小公倍数是二个数的(乘积)。 ?

二、找最大公因数的方法 1、列举法 先找出两个数的(因数),再找出两个数的(公因数),最后找出二个数的(最大公因数) 2、分解质因数法。 用分解质因数方法找二个数的最大公因数,是分解质因数后,找出相同的(质因数),把相同的(质因数)相乘,所得的积就是这两个数的最大公因数。 3、短除法。 用短除法求二个数的最大公因数,一般用这两个数除以它们的(公因数),一直除到所得的两个商(只有公因数1)为止。然后把最后所有的(除数)连乘,就得到了二个数最大公因数。

巧用配方法解题3

巧用配方法解题 配方法是一元二次方程解法中非常重要的一种方法,其实质是一种恒等变形,它通过加上并且减去相同的项,把算式的某些项配成完全n 次方的形式,通常是指配成完全平方式. 配方法的在中学数学中的应用非常广泛,主要有以下几个方面. 一、用配方法解方程 例1 解方程:2x 2-3x+1=0. 分析:用配方法解一元二次方程的一般步骤是: 1.将二次项的系数化为1; 2.移项,使含未知数的项在左边,常数项在右边; 3.配方,方程两边都加上一次项系数一半的平方; 4.将方程化为(x+m)2=n 的形式; 5.用直接开平方法进行求解(n<0无解). 解:方程两边都除以2,得.02123— 2=+x x 移项,得.2 1—23—2=x x 配方,得222)4 3(21—)43(23—+=+x x , 16 1)43—(2=x , 即4143—=x 或.4 1—43—=x 所以x 1=1,.2 12=x 二、用配方法分解因式 例2 把x 2+4x-1分解因式. 分析:在原式中加上4的同时又减去4. 解:原式=x 2+4x+4-4-1=x 2+4x+4-5 =(x+2)2-2)5(=).5—2)(52(+++x x 三、用配方法求代数式的值 例3 已知实数a ,b 满足条件:0454—42 2=+++b a b a ,求—ab 的平方

根. 分析:一个方程含有两个未知数,看似无法求出a ,b .但仔细观察发现,等式左边可以分成两组分别配方,正好得到两个完全平方式的和为0,利用非负数的性质可求出a ,b 的值. 解:∵0454—422=+ ++b a b a , ∴0)144()4 1—(22=++++b b a a , 即0)12()2 1—(22=++b a , ∴.2 1—,21==b a ∴±.2 1)21(21——±=×±=—ab 四、用配方法求代数式的最大(小)值 例4 代数式2x 2-3x-1有最大值或最小值吗?求出此值. 分析:代数式2x 2-3x-1的值随x 的变化而变化,但有某一个值可能是其最小(大)的,如果我们将其变形为一个常数和一个完全平方式的和,便可求出其最小(大)值. 解:2x 2-3x-1=2(x 2-23x)-1=2(x-43)2+.8 1 ∴当43=x 时,2)4 3—(x 有最小值0, ∴当43=x 时,2x 2-3x-1有最小值为8 1. 五、用配方比较两个代数式的大小 例5 对于任意史实数x ,试比较两个代数式3x 3-2x 2-4x+1与3x 3+4x+10的值的大小. 分析:比较两个代数式的大小,可以作差比较,本题两个代数式相减后,可以得到一个二次三项式,将此二次三项式配方后,即可判断差的正负,从而可以判断两个代数式的值的大小. 解:(3x 2-2x 2-4x+1)-(3x 3+4x+10) =-2x 2-8x-9=-2(x+2)2-1<0, 所以对于任意实数x ,恒有

解 二 元 一 次 方 程 — — — 拓 展 欧 几 里 得 算 法

欧几里得算法与扩展欧几里得算法(求二元一次不定方程、乘法逆元) 1.欧几里得算法,即辗转相除法。用于求两个整数的最大公约数比较方便,时间复杂度为O(logN)N为两个整数的规模。 最大公约数,是能够同时被两个整数整除的最大整数。 比如说,求56和21的最大公约数:(每行数分别代表a=56,b=21,a%b)此时得到最大公约数为7。 递归代码如下: int gcd(int a, int b) return b ? gcd(b, a%b) : a; 2.扩展欧几里得算法 顾名思义,扩展欧几里得算法就是对欧几里得算法的扩展,可以应用于求二元一次方程的通解、乘法逆元等。 对于上面的欧几里得算法,当递归到出口时,a=7,b=0。很容易就可以得到一组ax+by=7的解:x=1,y=0。 那么如何通过7x+y=7的解逆推出56x+21y=7的解呢? 对于欧几里得算法的每一个状态,都存在ax+by=gcd(a,b)的解,我们假设有这样两组解(且他们为相邻状态): ax1+by1=gcd(a,b) a'x2+b'y2=gcd(a',b') 那么可以知道:a'=b b'=a%b 且gcd(a',b')=gcd(b,a%b)=gcd(a,b),

所以有 ax1+by1=bx2+(a%b)y2 另a%b可写为 a-a-b 所以有 ax1+by1=bx2+(a-(a-b)b)y2 故ax1+by1=ay2+bx2+(a-b)by2 故ax1=ay2 by1 = b(x2+ (a-b)by2) 故 x1=y2 y1 = x2 +(a-b)y2 故可以得到x1,y1与x2,y2的关系 : x1=y2 y1 = x2 +(a-b)y2 我们已知的是最后一组解,那么就要根据最后一组解逆推上去,就可以得到ax+by=gcd(a,b)的一组解了。 代码如下: int exgcd(int a, int b, intx, int y) return a; int r = exgcd(b, a%b, x, y); --递归到求出公约数,开始倒着求每一组的x,y。最后就得到这样一组特解了。 y = t - (a - b)*y; return r; 现在,通过扩展欧几里得算法,可以求出ax+by=gcd(a,b)的一组特解。那么如何求其通解呢? 3.二元一次方程通解 假设求得的特解为ax0+by0=r ,r=gcd(a,b). ax0+by0+ab*k-ab*k=r a(x0+b*k)+b(y0-a*k)=r

求最大公因数教案

《最大公因数》教学设计 冀教版四年级数学下册第60—61页内容。 教学目标: 1.知识与能力: 理解公因数和最大公因数的意义,学会求两个数的最大公因数的方法。 2.过程与方法: 在探索公因数和最大公因数意义的过程中,经历观察、猜测、归纳等数学活动,进一步发展初步的推理能力。 3.情感态度价值观: 学会用公因数、最大公因数的知识解决简单的现实问题,体验数学与生活的密切联系。 教学重点:理解公因数与最大公因数的意义。 教学难点:理解并掌握求两个数公因数和最大公因数的方法。 教具准备:课件 教学过程: 一、谈话导入 师:我们已经学过因数与倍数的知识,那谁来说说12的因数有哪些?16的因数呢?谁是所有自然数都含有的因数?(学生回答,教师课件出示。) 师:今天要学的新知识就和因数和倍数有密切的联系,这节课上我要看看谁最会学习,能联系旧知识来学习新知识。 二、新知探究。 1.课件出示P60例1。 8和12公有的因数有哪几个?公有的最大因数是多少?分别找出8和12的因数。 8的因数:1、2、4、8 12的因数:1、2、3、4、6、12 8和12的公因数:1、2、4 教师课件引导学生用集合图来表示: 8的因数 12的因数 1,2,4,8 1,2,3,4,6,12 8的因数 12的因数 1,4 3,6,12 是 8和12的公因数 教师引导归纳:1、2、4是8和12公有的因数,叫做它们的公因数...。其中,4是最大的公因数,叫做它们的最大公因数.....。(适时引出课题,并板书课题) 2.教学求两个数最大公因数的方法。 (1)课件出示例2:怎样求18和27的最大公因数? (2)让学生自主探索求18和27最大公因数的方法。(3)组织交流求18和27最大公因数的方法。方法一:现分别写出18和27的因数,再圈出公因数,从中找到最大公因数。 18的因数:1、2、3、6、9、18 27的因数:1、 3、 9、 27 18和27的最大公因数:9 方法二:先找出18的因数,再看18的因数中有哪些是27的因数,再看哪个最大。 18的因数:①,2,③,6,⑨,18 小组讨论:两个数的公因数和最大公因数之间有什么关系?(公因数都是最大公因数的因数,最大公因数是公因数的倍数。) (4)总结求最大公因数的方法: 先找出各个数的因数——找出两个数的公因数——确定最大公因数。 (5)你还知道哪些方法? 补充知识:课本61页“你知道吗?” 指导学生自学利用分解质因数的方法和短除法。

决策树算法的原理与应用

决策树算法的原理与应用 发表时间:2019-02-18T17:17:08.530Z 来源:《科技新时代》2018年12期作者:曹逸知[导读] 在以后,分类问题也是伴随我们生活的主要问题之一,决策树算法也会在更多的领域发挥作用。江苏省宜兴中学江苏宜兴 214200 摘要:在机器学习与大数据飞速发展的21世纪,各种不同的算法成为了推动发展的基石.而作为十大经典算法之一的决策树算法是机器学习中十分重要的一种算法。本文对决策树算法的原理,发展历程以及在现实生活中的基本应用进行介绍,并突出说明了决策树算法所涉及的几种核心技术和几种具有代表性的算法模式。 关键词:机器学习算法决策树 1.决策树算法介绍 1.1算法原理简介 决策树模型是一种用于对数据集进行分类的树形结构。决策树类似于数据结构中的树型结构,主要是有节点和连接节点的边两种结构组成。节点又分为内部节点和叶节点。内部节点表示一个特征或属性, 叶节点表示一个类. 决策树(Decision Tree),又称为判定树, 是一种以树结构(包括二叉树和多叉树)形式表达的预测分析模型,决策树算法被评为十大经典机器学习算法之一[1]。 1.2 发展历程 决策树方法产生于上世纪中旬,到了1975年由J Ross Quinlan提出了ID3算法,作为第一种分类算法模型,在很多数据集上有不错的表现。随着ID3算法的不断发展,1993年J Ross Quinlan提出C4.5算法,算法对于缺失值补充、树型结构剪枝等方面作了较大改进,使得算法能够更好的处理分类和回归问题。决策树算法的发展同时也离不开信息论研究的深入,香农提出的信息熵概念,为ID3算法的核心,信息增益奠定了基础。1984年,Breiman提出了分类回归树算法,使用Gini系数代替了信息熵,并且利用数据来对树模型不断进行优化[2]。2.决策树算法的核心 2.1数据增益 香农在信息论方面的研究,提出了以信息熵来表示事情的不确定性。在数据均匀分布的情况下,熵越大代表事物的越不确定。在ID3算法中,使用信息熵作为判断依据,在建树的过程中,选定某个特征对数据集进行分类后,数据集分类前后信息熵的变化就叫作信息增益,如果使用多个特征对数据集分别进行分类时,信息增益可以衡量特征是否有利于算法对数据集进行分类,从而选择最优的分类方式建树。如果一个随机变量X的可以取值为Xi(i=1…n),那么对于变量X来说,它的熵就是

决策树分类算法与应用

机器学习算法day04_决策树分类算法及应用课程大纲 决策树分类算法原理决策树算法概述 决策树算法思想 决策树构造 算法要点 决策树分类算法案例案例需求 Python实现 决策树的持久化保存 课程目标: 1、理解决策树算法的核心思想 2、理解决策树算法的代码实现 3、掌握决策树算法的应用步骤:数据处理、建模、运算和结果判定

1. 决策树分类算法原理 1.1 概述 决策树(decision tree)——是一种被广泛使用的分类算法。 相比贝叶斯算法,决策树的优势在于构造过程不需要任何领域知识或参数设置 在实际应用中,对于探测式的知识发现,决策树更加适用 1.2 算法思想 通俗来说,决策树分类的思想类似于找对象。现想象一个女孩的母亲要给这个女孩介绍男朋友,于是有了下面的对话: 女儿:多大年纪了? 母亲:26。 女儿:长的帅不帅? 母亲:挺帅的。 女儿:收入高不? 母亲:不算很高,中等情况。 女儿:是公务员不? 母亲:是,在税务局上班呢。 女儿:那好,我去见见。 这个女孩的决策过程就是典型的分类树决策。 实质:通过年龄、长相、收入和是否公务员对将男人分为两个类别:见和不见 假设这个女孩对男人的要求是:30岁以下、长相中等以上并且是高收入者或中等以上收入的公务员,那么这个可以用下图表示女孩的决策逻辑

上图完整表达了这个女孩决定是否见一个约会对象的策略,其中: ◆绿色节点表示判断条件 ◆橙色节点表示决策结果 ◆箭头表示在一个判断条件在不同情况下的决策路径 图中红色箭头表示了上面例子中女孩的决策过程。 这幅图基本可以算是一颗决策树,说它“基本可以算”是因为图中的判定条件没有量化,如收入高中低等等,还不能算是严格意义上的决策树,如果将所有条件量化,则就变成真正的决策树了。 决策树分类算法的关键就是根据“先验数据”构造一棵最佳的决策树,用以预测未知数据的类别 决策树:是一个树结构(可以是二叉树或非二叉树)。其每个非叶节点表示一个特征属性上的测试,每个分支代表这个特征属性在某个值域上的输出,而每个叶节点存放一个类别。使用决策树进行决策的过程就是从根节点开始,测试待分类项中相应的特征属性,并按照其值选择输出分支,直到到达叶子节点,将叶子节点存放的类别作为决策结果。

配方法说课稿

配方法(第2课时) 姓名:周焕云 单位:郾城实验中学 时间:二零一零年十月

配方法解一元二次方程(第2课时) 各位评委、各位老师: 大家好! 今天我说课的题目是《配方法》(第2课时),内容选自人民教育出版社义务教育课程实验教科书九年级数学(上册)第二十二章一元二次方程。我将以新课标的理念为指导,以教什么,怎样教,为什么这样教为立足点,分以下七个方面来阐述本节课。 一、教材分析 一元二次方程是中学数学的主要内容之一,在初中数学中占有重要地位。数学来源于生活,服务于生活。要想通过一元二次方程来解决实际问题,首先就要学会一元二次方程的解法。配方法是初中数学中的重要内容,也是一种重要的数学方法。它不仅是解一元二次方程的一种基本方法,而且在以后讨论二次函数等数学概念时也离不开它。因此配方法在数学中成为一种很重要的式子变形。它的背后隐含了创造条件实现划归的思想,这种思想对培养学生的数学能力影响很大。 二、学情分析 任何一个教学过程都是以传授知识、培养能力和激发兴趣为目的的。这就要求我们教师必须从学生的认知结构和心理特征出发,分析初中学生的心理特点,他们学习热情高,求知欲强,具有一定的自主探究和合作学习的能力。在认知结构方面,已经掌握了完全平方公式、二次根式、一元一次方程等知识,这就为我们继续研究用配方法解一元二次方程奠定了基础。

三、教学目标及重点、难点 知识与能力目标: 1、理解配方法的基本原理,体会转化思想。 2、会用配方法解一元二次方程。 过程与方法目标: 通过利用配方法将一元二次方程变形的过程,体会“转化”的数学思想方法。 情感与态度目标: 通过配方法的的探究过程,培养观察、比较、分析、概括、归纳的能力,培养学生勇于探索的良好学习习惯。 教学重点与难点分析: 本节课的教学重点是用配方法解一元二次方程。 学生在前一节已掌握了用直接开平方法解一边是完全平方式的一元二次方程的,本节课中研究的方程不具备上述结构特点,需要合理添加条件进行转化,即配方,而学生在以前的学习中没有类似的经验,因此,对配方法的探索是本节课的教学难点。 四、教学策略及学法指导: 本节课我主要采用启发式、类比法、探究式的教学方法。教学中力求体现“类比---探究-----归纳”的模式,有计划的逐步展示知识的产生过程,渗透数学思想方法。由于学生配平方的能力有限,所以,本节课借助多媒体辅助教学,指导学生通过观察与演示,总结配方规律,从而突破难点。

决策树原理与应用:C5.0

决策树原理与应用:C5.0 分类预测指通过向现有数据的学习,使模型具备对未来新数据的预测能力。对于分类预测有这样几个重要,一是此模型使用的方法是归纳和提炼,而不是演绎。非数据挖掘类的软件的基本原理往往是演绎,软件能通过一系列的运算,用已知的公式对数据进行运算或统计。分类预测的基本原理是归纳,是学习,是发现新知识和新规律;二是指导性学习。所谓指导性学习,指数据中包含的变量不仅有预测性变量,还有目标变量;三是学习,模型通过归纳而不断学习。 事实上,预测包含目标变量为连续型变量的预测和目标变量为分在变量的分类预测。两者虽然都是预测,但结合决策树算法和我们之前介绍过的时间序列算法知,二者还是有明显的差别的。 Clementine决策树的特点是数据分析能力出色,分析结果易于展示。决策树算法是应用非常广泛的分类预测算法。 1.1决策树算法概述1.11什么是决策树决策树算法属于有指导的学习,即原数据必须包含预测变量和目标变量。决策树之所以如此命名,是因为其分析结果以一棵倒置的树的形式呈现。决策树由上到下依次为根节点、内部节点和叶节点。一个节点对应于数据中的一个字段,即一个字段——即Question——对数据进行一次划分。决策树分为分类决策树

(目标变量为分类型数值)和回归决策树(目标变量为连续型变量)。分类决策树叶节点所含样本中,其输出变量的众数就是分类结果;回归树的叶节点所含样本中,其输出变量的平均值就是预测结果。这一点需要格外注意。 与其它分类预测算法不同的是,决策树基于逻辑比较(即布尔比较)。可以简单描述为:If(条件1)Then(结果1);If (条件2)Then(结果2)。这样,每一个叶节点都对应于一条布尔比较的推理规则,对新数据的预测就正是依靠这些复杂的推理规则。在实际应用中,一个数据产生的推理规则是极为庞大和复杂的,因此对推理规则的精简是需要关注的。 1.12决策树的几何理解将训练样本集(即操作中常说的Training Data)看做一个n维空间上的一个点,则上面我们提到的布尔比较后的推理规则就像是存在于这个n维空间中的“线”。决策树建立的过程形象上看,就是倒置的树生长的过程,其几何意义上是,每个分枝(每条推理规则)完成对n维空间区域划分的过程。决策树正式生成,则n维空间正式划分完毕,则每一个小区域,代表一个叶节点。通常n 维空间不易于理解,故采用倒置的树来表示此结果。需要注意的一点是,在划分过程中,要尽量做到不同类别的结果归于不同的“区域”。 1.13决策树的核心问题:生成与修剪决策树核心问题有二。一是利用Training Data完成决策树的生成过程;二是利用

找最大公因数

《找最大公因数》说课稿 尊敬的各位评委: 大家好,我是号,我说课的内容是北师大版小学数学第九册第三单元的学习内容《找最大公因数》一课,今天我将从教材分析、教法学法、教学程序设计这三大板块进行说课。 一、说教材 本课内容是在学生掌握了因数概念的基础上进行教学的,主要是为学习约分做准备。按照《课程标准》的要求,教材中只出现求两个数的公因数和最大公因数。 基于以上对教材的分析并结合学生的认知结构特点,根据课标的“四基”目标,我确定了以下几个维度的教学目标: 1、探索找两个数的公因数的方法,会用列举法找出两个数的公因数和最大公因数。 2、经历找两个数的公因数的过程,理解公因数和最大公因数的意义。 3、经历观察、操作和讨论学习活动,体验数学学习乐趣。 根据教材的特点以教学目标为导向,我确定了如下教学重难点: 1.教学重点:理解公因数和最大公因数的意义。 2.教学难点:找两个数的公因数的方法。 二、说教法与学法 《数学新课程标准》指出:数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础上,教学应激发学生的学习积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探究和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能,数学思想与方法,获得广泛的数学活动经验。为此本节课主要采用情景创设(活动)法(重组教材也可)激发学生的学习兴趣,自主探究法让学生参与到课堂中来,鼓励学生自主探究,组合作交流,引导总结归纳的方式来探究新知,正真的做到把课堂还给学生,教师只是给予学生适时的引导,真正成为学生学习的组织者、合作者、引导者。 三、说教学程序设计 在分析教材,确定教学目标、合理选择教法学法的基础上,我预设的教学过程分四个层次进行:一、创设情境,激趣导入;二、主动参与,自主探究;三、巩固内化,拓展创新;四、回顾总结,反思提升。下面我具体说说这四个层次的教学过程: (一)创设情境,激趣导入 为了使学生产生探索的兴趣,激发学习动机,形成最佳的学习心理状态,这个环节,我将会创设一个“找因数”的活动情景,让学生在“找因数”的活动情景中再一次体验找一个数的因数的方法,然后提出质疑,导入新课学生。 (二)主动参与,自主探究 这一环节是本节课的中心环节,我放手让学生大胆去探索、去发现,我安排这样几个小环节: 1、自主探究:放手让学生自主探究,引导学生运用第一单元学习的知识找出12和18的所有因数,然后仔细观察两组因数,看看有什么发现。 2、小组交流:请同学们把自己探究的情况在小组内交流、讨论,共同探究,从中理解公因数的意义。本环节活动是用来充分发挥学生的主体作用,给学生提

《配方法》练习

《解一元二次方程》课下作业第1课时配方法 积累●整合 1、方程(x+1)2-3=0的根是() A.x1=1+3,x2=1-3 B.x1=1+3,x2=-1+3 C.x1=-1+3,x2=-1-3 D.x1=-1-3,x2=1+3 2、下列方程中,无实数根的是() A.x2=4 B.x2=2 C.4x2+25=0 D.4x2-25=0 3、下列各命题中正确的是() ①方程x2=-4的根为x1=2,x2=-2 ,即x=3±2 ②∵(x-3)2=2,∴x-3=2 ③∵x2-16=0,∴x=±4 ④在方程ax2+c=0中,当a≠0,c>0时,一定无实根 A.①② B.②③ C.③④ D.②④ 4、如果代数式3x2-6的值为21,则x的值为() A.3 B.±3 C.-3 D.±3

5、把方程x 2+2 3x-4=0左边配成一个完全平方式后,所得方程是( ) A .(x+43)2=16 73- B .(x+23)2=4 15- C .(x+23)2=4 15 D .(x+43)2=16 73 6、将二次三项式3x 2+8x-3配方,结果为( ) A .3(x+38)2+3 55 B .3(x+3 4)2-3 C .3(x+34)2-3 25 D .(3x+4)2-19 7、若x 2+6x+m 2是一个完全平方式,则m 的值为( ) A .3 B .-3 C .±3 D .以上都不对 8、已知方程x 2-6x+q=0可以配方成(x-p )2=7的形式,那么x 2-6x+q=2可以配方成下列的( ) A .(x-p )2=5 B .(x-p )2=9 C .(x-p+2)2=9 D .(x-p+2)2=5 拓展●应用 9、把右面的式子配成完全平方式:x 2-6x+ =(x- )2 用配方法将右面的式子转化为(x+m )2+n 的形式:x 2+px+q=(x+ )2+ 10、若方程x 2-m=0有整数根,则m 的值可以是 (只填一个) 11、若2(x 2+3)的值与3(1- x 2)的值互为相反数,则x 值为 12、若(x 2+ y 2-5)2=4,则x 2+ y 2=

扩展欧几里得算法详细举例解析

扩展欧几里得算法 什么是GCD? GCD是最大公约数的简称(当然理解为我们伟大的党也未尝不可)。在开头,我们先下几个定义: ①a|b表示a能整除b(a是b的约数) ②a mod b表示a-[a/b]b([a/b]在Pascal中相当于a div b)。即有a|b <=> b mod a=0。 ③gcd(a,b)表示a和b的最大公约数 ④a和b的线性组合表示ax+by(x,y为整数)。我们有:若d|a且d|b,则d|ax+by(这很重要!) 线性组合与GCD 现在我们证明一个重要的定理:gcd(a,b)是a和b的最小的正线性组合。 例:a=6 b=4,最小正线性组合为1*a+(-1)*b=2=gcd(a,b)。 证明: 设gcd(a,b)为d,a和b的最小的正线性组合为s ∵d|a且d|b, ∴d|s。 而a mod s=a-[a/s]s =a-[a/s](ax+by) =a(1-[a/s]x)-b[a/s]y 亦为a和b的线性组合 ∵a mod s 由这条定理易推知:若d|a且d|b,则d|gcd(a,b) Euclid算法 现在的问题是如何快速的求gcd(a,b)。穷举明显不是一个好方法(O(n)),所以需要一个更好的方法。 首先我们先提出一个定理:gcd(a,b)=gcd(b,a-bx)(x为正整数)。 证明: 设gcd(a,b)=d,gcd(b,a-bx)=e,则 ∵d|a,d|b ∴d|a-bx ∴d|gcd(b,a-bx),即d|e ∵e|b,e|a-bx ∴e|bx+(a-bx),即e|a ∴e|gcd(a,b),即e|d ∴d=e。证毕。 这个定理非常有用,因为它能快速地降低数据规模。 当x=1时,gcd(a,b)=gcd(b,a-b)。这就是辗转相减法。 当x达到最大时,即x=[a/b]时,gcd(a,b)=gcd(b,a mod b)。这个就是Euclid算法。它是不是Euclid提出的我不知道,但听说是在Euclid时代形成的,所以就叫Euclid算法了。程序非常的简单: function Euclid(a,b:longint):longint; begin if b=0 then exit(a) else exit(Euclid(b,a mod b)); end; Euclid算法比辗转相减法好,不仅好在速度快,而且用起来也方便。两种算法都有一个隐含的限制:a>=b。用辗转相减法时,必须先判断大小,而Euclid算法不然。若a 浅谈最小公倍数和最大公因数的教学 明光市桥头镇司巷中心小学黄海燕 摘要: 准确快速地求出两个数的最大公因数与最小公倍数的学习是小学生很难掌握的内容,又是至关重要的。 通过观察比较不难发现,当两数成倍数关系或互质关系时可直接写出它们的最大公因数和最小公倍数。当既要求最大公因数又要求最小公倍数时,用短除法或分解质因数法比较简便;当只求最大公因数时,用除法算式法或小数缩小法比较简便;当只求最小公倍数时用大数翻倍法比较简便。当这两个数比较大,比较复杂时用短除法比较简便。 看清之间关系,看清数据特征,看清条件与要求,用好最佳方法,认真细心计算。 一、教材分析 苏教版小学数学第十册中第22页—31页第三单元公倍和公因数数的教学,从教材分析,这章内容特别重要。准确迅速的找出它们的最大公因数与最小公倍数,是分数通分、约分必不可少的基础,而分数的通分、约分是进行分数加、减、乘、除四则运算的关键。对于求最大公因数与最小公倍数能否熟练掌握,直接决定了分数四则运算的准确率,因此求两个数的最大公因数与最小公倍数的学习之重要。而求两个数的最大公因数与最小公倍数的学习又牵涉到很多的概念。而 且概念间内在联系紧密,可以说是环环相扣,有一个环节学习不好也都会直接影响到下后面的学习,所以最大公因数与最小公倍数的学习是小学生很难掌握的内容,又是至关重要的。它的概念多,环环相扣主要表现在:在学习最大公因数与最小公倍数时,学生要先掌握因数和倍数的概念,而要掌握因数与倍数的概念还要先掌握整除的概念,而整除这里又需要同学们能够掌握能被2、3、5整除的特征;除此之外,在求地大公因数与最小公倍数时,还讲到了两种特殊的关系,其中互质关系的两个数的最小公倍数是它们的乘积,最大公因数是1,而要正确是判断出两个数是不是互质关系,又要掌握质数与合数的概念;这里有需要同学们记住100以内的质数,这是有一定的难度的。只有这些都能够熟练地掌握,学习起来最大公因数与最小公倍数才会感觉到轻松自如。所以这单元应该多用一到两课时。我在上这单元时,我是这么教学的: 二、教学思路 (一)用一课时复习相关的概念 整除:整数A除以整数B,除得的商正好是整数而没有余数,我们就说A能被B整除。如15÷3=5,15、3、5都是整数而没有余数,我们就说15能被3整除。在此基础上再来复习倍数与因数的概念:如果A能被B整除,我们就说A是B的倍数,B是A的因数。在这里还要强调说明一点,倍数和因数是相互依存的,不能独立存在;我们只能说谁是谁的倍数或谁是谁的因数,不能单独说谁是倍数或谁是因数。如:15÷3=5正好能够整除,我们就可以说15是3的倍数,也可以说求最大公因数和最小公倍数的方法