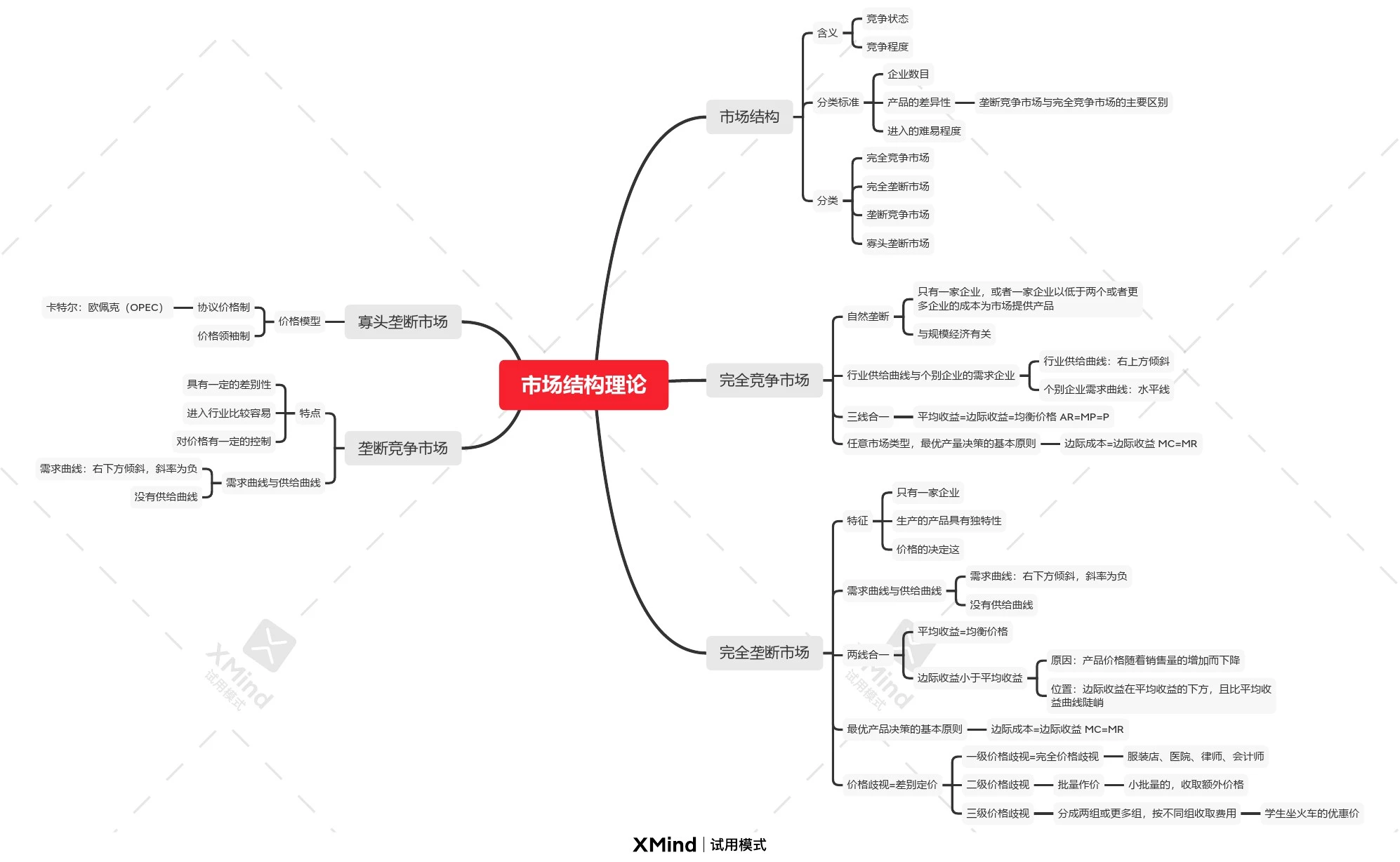

市场结构理论

市场结构理论 市场结构 含义

竞争状态

竞争程度

分类标准 企业数目

产品的差异性 垄断竞争市场与完全竞争市场的主要区别

进入的难易程度

分类

完全竞争市场

完全垄断市场

垄断竞争市场

寡头垄断市场

完全竞争市场 自然垄断 只有一家企业,或者一家企业以低于两个或者更

多企业的成本为市场提供产品

与规模经济有关

行业供给曲线与个别企业的需求企业

行业供给曲线:右上方倾斜

个别企业需求曲线:水平线

三线合一 平均收益=边际收益=均衡价格 AR=MP=P 任意市场类型,最优产量决策的基本原则 边际成本=边际收益 MC=MR

完全垄断市场 特征 只有一家企业

生产的产品具有独特性

价格的决定这

需求曲线与供给曲线

需求曲线:右下方倾斜,斜率为负

没有供给曲线

两线合一 平均收益=均衡价格

边际收益小于平均收益 原因:产品价格随着销售量的增加而下降

位置:边际收益在平均收益的下方,且比平均收

益曲线陡峭

最优产品决策的基本原则 边际成本=边际收益 MC=MR

价格歧视=差别定价 一级价格歧视=完全价格歧视 服装店、医院、律师、会计师

二级价格歧视 批量作价 小批量的,收取额外价格

三级价格歧视 分成两组或更多组,按不同组收取费用 学生坐火车的优惠价 垄断竞争市场 特点 具有一定的差别性 进入行业比较容易 对价格有一定的控制 需求曲线与供给曲线

需求曲线:右下方倾斜,斜率为负

没有供给曲线 寡头垄断市场 价格模型 协议价格制

卡特尔:欧佩克(OPEC ) 价格领袖制

产业经济学课后答案讲解

第一章产业经济学导论 1.什么是产业,如何理解产业的含义? 首先,产业是社会分工和生产力不断发展的产物。产业是社会分工的产物,它随社会分工的产生而产生,并随社会分工的发展而发展,社会生产力的不断提高促成了产业的产生和发展。 其次,产业随着社会生产力水平的不断提高其内涵不断充实,其外延不断扩展。 (由重农学派流行时期专指农业,扩展到资本主义工业高度发展时期主要指工业,在扩展到近代以后可以包括农业、工业、服务业三大产业及其细分产业。到了今天,凡是具有投入产出活动的产业和部门都可以列入产业的范畴。 第三,产业的含义具有多样性。产业是与社会生产力发展水平相适应的社会分工形式的表现,是一个多层次的经济系统。在社会生产力发展的不同阶段,社会分工的主导形式的转换和社会分工不断向深层次的发展形成了具有多层次的产业范畴。 第四,产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合,即同一产业的经济活动均具有这样或那样相同或相似的性质。(如:需求角度上是指具有同类或相互密切竞争关系和替代关系的产品或服务;供给角度上是指具有类似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的物质生产活动或类似经济性质的服务活动。 第五,产业是结语宏观经济与微观经济之间的中观经济。(因为它研究的既不 是国民经济总量,也不是企业和家庭的经济行为,产业经济的研究对象是具有某些共同特征的企业经济活动组成的集合。 2.产业经济学的研究对象是什么? 产业经济学是研究具有某些相同特征的经济组织集团的发展规律及其相互作用规律的学科。产业经济学研究的对象是产业,具体来说就是研究产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系规律以 及产业在空间区域中的分布规律等,例如产业组织、产业结构、产业关联、产业布局、产业发展、产业政策等。产业经济学的研究正是从产业出发来揭示产业的发展和变化、产业内部企业之间的相互作用和产业与产业之间的相互联系等诸如此类产业本身所特有的经济规律。 3.如何理解产业经济学的学科体系?

第六章习题与答案

第六章习题与答案 1.何谓国际直接投资?国际直接投资有哪些类型?其各自的特征是什么? 国际直接投资是指投资者为了在国外获得长期的投资效益并得到对企业的 控制权,通过直接建立新的企业、公司或并购原有企业等方式进行的国际投资活动。从一国角度出发,国际直接投资也被称为对外直接投资或外国直接投资(Foreign Direct Investment,简称FDI)。 按照不同的标准来划分,可以把国际直接投资分为不同的类型或形式: (1)按照投资者控制被投资企业产权的程度可以分为独资经营、合资经营、合作经营和合作开发等形式。独资经营是指完全由外商出资并独立经营的一种国际直接投资方式;合资经营是指两国或两国以上的投资者在平等互利原则基础上,共同商定各自在被投资企业的股权比例,并根据东道国的法律,通过签订合同举办合营企业,共同经营、共负盈亏、共担风险的一种投资方式,这也是在国际直接投资中较为常见的一种方式;合作经营与合作开发都是以签订合同或协议为基础的国际经济合作形式。合作经营企业一般不以股份确定产权,不按股权比例分配收益,而是根据合同规定投资方式和投资比例分配收益并承担风险。当然,合作经营企业本身是一个统一的经营实体,具有独立的法人地位。合作开发则通常是由拥有特定资源的国家,通过招标方式与外国投资者签订合作开发协定或合同,并联合组成开发公司对东道国资源进行开发。 (2)按照投资者控制被投资企业的方式,也可以把国际直接投资分为股权参与式的国际直接投资和非股权参与式的国际直接投资。按照这一标准,独资经营属于全部股权参与式投资;合资经营属于部分股权参与式投资;而投资者没有在东道国企业中参与股份,以其他一些形式如许可证合同、管理合约、销售协议等进行的直接投资,均属于非股权参与式的直接投资。 (3)按照投资者是否建立新企业,国际直接投资可分为创建新企业与控制现有国外企业两类。一国投资者到国外单独或合作创办新的企业,或者组建新的子公司进行生产经营活动,均属于前一种形式;而通过收购国外公司或与国外公司合并以获得对东道国企业的控制权,则属于后一种形式。 (4)按照投资主体与其投资企业之间国际分工的方式,可以把国际直接投资分为水平型投资、垂直型投资和混合型投资。水平型直接投资也称为横向型直接投资,是指一国的企业到国外进行投资,建立与国内生产和经营方向基本一致的子公司或其他企业。这类子公司和其他企业能够独立完成生产和销售,与母公司或国内企业保持水平分工关系。垂直型直接投资也称为纵向型直接投资,一般指一国企业或跨国公司到国外建立子公司或附属机构,这些国外子公司或附属机构与母公司之间实行纵向专业化分工协作。混合型投资则是一种水平型和垂直型相结合的直接投资方式。一般来说,目前企业进行国际直接投资,并不单纯是水平型投资或垂直型投资,而是两者兼有,进行混合型投资。 除此之外,还有一种划分国际直接投资类型的方法,即按照投资主体的性质把国际直接投资分为私人直接投资和国家直接投资,二者有时也被分别称为民间直接投资和官方直接投资。 2.战后以来国际直接投资迅速增长的原因有哪些? 国际直接投资的发展,其最根本的原因可以从国际资本流动本身的规律来考察。一般情况下,国际资本流动是随着生产力水平的提高和世界市场的成熟而从

产业经济学课后复习资料讲解

第一章产业经济学导论 1. 什么是产业,如何理解产业的含义? 首先,产业是社会分工和生产力不断发展的产物。产业是社会分工的产物,它随社会分工的产生而产生, 并随社会分工的发展而发展, 社会生产力的不断提高促成了产业的产生和发展。 其次, 产业随着社会生产力水平的不断提高其内涵不断充实, 其外延不断扩展。(由重农学派流行时期专指农业, 扩展到资本主义工业高度发展时期主要指工业, 在扩展到近代以后可以包括农业、工业、服务业三大产业及其细分产业。到了今天,凡是具有投入产出活动的产业和部门都可以列入产业的范畴。 第三,产业的含义具有多样性。产业是与社会生产力发展水平相适应的社会分工形式的表现, 是一个多层次的经济系统。在社会生产力发展的不同阶段, 社会分工的主导形式的转换和社会分工不断向深层次的发展形成了具有多层次的产业范畴。 第四,产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合,即同一产业的经济活动均具有这样或那样相同或相似的性质。 (如:需求角度上是指具有同类或相互密切竞争关系和替代关系的产品或服务; 供给角度上是指具有类似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的物质生产活动或类似经济性质的服务活动。 第五, 产业是结语宏观经济与微观经济之间的中观经济。 (因为它研究的既不是国民经济总量, 也不是企业和家庭的经济行为, 产业经济的研究对象是具有某些共同特征的企业经济活动组成的集合。 2. 产业经济学的研究对象是什么? 产业经济学是研究具有某些相同特征的经济组织集团的发展规律及其相互作用规律的学科。产业经济学研究的对象是产业, 具体来说就是研究产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系规律以

产业结构理论

经济学研究中的基本方法—成本收益分析法和边际分析方法 凯恩斯主义和自由放任学派的核心异同 严格意义上,所谓结构就是组成的整体相对独立的“形”之间的相互关系和比例构成。 相互关系-相互作用的传导机制问题。 (传导机制的拓扑关系) 比例关系-各组成部分在整体中的比重以及各组成部分之间的相互一一对应的函数关系。其数学表达式: 产业的含义: 产业就是居于微观经济细胞(企业)与宏观经济单位(国民经济)之间的一个“集合概念” 确切的说,产业是某种共同功能和经济活动特点的企业集合.(新古典经济学所假设的纯技术化的经济学标准)。 产业又是国民经济以某一标准划分的部分(古典学派和历史学派以及马克思的划分属于该层次) 上述定义的产业相当宽泛,含有几个层次的产业概念。 第一层次:以同一商品市场为单位划分的产业; 第二层次:以技术工艺的相似性为依据划分的产业; 第三层次:以经济活动阶段为根据,将国民经济划分为若干大部分所形成的产业。 从第一层次的产业概念入手解释产业,逐步切换到第二和第三层次,尤其是产业结构发展、关联等理论时,将注重第二层次和第三层次的产业。 基于你所研究的角度和研究目的,可根据不同标准对产业进行分类。 第一种分类标准:以经济活动的阶段为依据:典型分类就是三次产业分类法。 第二种分类标准:以统计口径的统一性和横向可比性为主要目的的标准分类。比如联合国所颁布的标准产业分类体系。 第三种分类:各国根据自身特点所确定的产业分类:比如中华人民共和国工业行业分类法。 联合国为了统一各国国民经济统计口径,于1971年颁布了《全部经济活动国际标准产业分类索引》,将全部经济活动分为十大类,在大类之下又分若干中类和小类。这十大类是: 1、农业、狩猎业、林业和渔业; 2、矿业和采石业; 3、制造业; 4、电力、煤气、供水业; 5、建筑业; 6、批发与零售业、餐馆与旅店业; 7、运输业、仓储业和邮电业; 8、金融业、不动产业、保险业及商业性服务业; 9、社会团体、社会及个人的服务; 10、不能分类的其他活动。 主要依据:1994年修订的《国民经济行业分类和代码》(GB/T4754-94) 分类大项为门类:如 A 门类(广义农业),B 门类(采掘业),C 门类(制造业),D 门类(电1i x n i i x r X ==∑() (,1,2.......1,1,.....) j k x f x k o j j n =?-+

产业结构协调理论综述

产业结构协调理论综述 1引言 产业结构协调问题是国家经济发展过程中的主要矛盾之一。产业结构协调发展既意味着产业结构本身的协调和优化,也意味着区域之间在产业发展上合理的分工。以区域的协调发展为例,区域是为管理社会、经济等活动的应用性整体,作为国家领土的一部分,区域有大有小、有强有弱、彼此相连,相互之间存在各种关系。区域之间或区域内部各组成部分之间不可避免地会发生各种经济关系,这种关系和谐则会对区域经济有积极的推动作用,反之,则会产生消极的摩擦和冲突。区域经济是国民经济的组成部分,但是,国民经济却并不等于各区域经济的简单累加。区域经济协调则会产生“1+1>2”的效果,反之,若区域经济之间摩擦和冲突不断则结果往往是“1+1<2”[1]。我国作为最大的发展中国家,区域经济发展差距一直较大,改革开放以来非平衡发展模式的实施使得这一问题更加突出。 区域经济的协调发展可以通过产业结构的地区协调来实现。目前正处于转轨期的我国经济改革,面临着错综复杂的各种矛盾的干扰,区域经济协调发展问题就是其中之一。产业结构区际矛盾的具体表现就是地区产业结构趋同以及由此导致的地方保护主义盛行、地方利益抬头、产品的过剩与短缺并存、产业过度竞争等,所有这一切都使得我国各种经济资源的配置远未达到“帕累托最优”。因此,研究探索产业结构协调的理论,以减少或协调产业发展的矛盾,促进经济资源的合理配置,具有十分重大而深远的理论和现实意义。

2产业结构协调的重要性 2.1经济发展的内在要求 在任何社会,只要存在社会化大生产,在客观上都要求按比例分配社会劳动。对一国来讲,整个国民经济是一个复杂的有机整体,各个部分相互之间存在着极为密切的联系,并保持着一定的比例关系,因此,国民经济要实现持续稳步增长,产业之间的发展必须协调,即在再生产过程中,应经常注意保持各部门、各环节之间的内在联系和比例关系。这种内在联系和数量的比例关系可以表现在多个方面,如各个部门和行业之间;每个部门和行业内部各环节之间;同类产品生产的各部门和行业之间;区域与区域之间等,产业结构协调意味着从产业的角度看这些内在联系和比例关系是协调的。 2.2提高经济效益的需要 在科技进步日新月异、社会生产力不断提高和社会分工日趋专业化的背景下,市场上的中间产品需求日益增多,产业部门之间彼此依赖程度日渐增大,结构效益的权重日益上升,以至于成为现代经济增长的一个基本支点。这种来自结构聚合的经济效益,其意义已大大超过个体劳动生产率提高对效益增长所带来的影响。 现代经济增长应该是速度与效率的统一,只有产业结构协调才能达到这一目标,否则社会商品要么是短缺与过剩并存,要么是以周期性的波动甚至经济危机爆发出来。对第二次产业而言,由于三次产业之间存在着供求关系和一系列数量比例关系,因此其发展必须与第一次产业和第三次产业的发展相适应。只有产业结构合理,才能保证各

城市规划原理第四版第六章

第六章:经济与产业 第一节:经济增长与城市发展 ①.经济视角的城市 城市的经济特征:从经济产业角度看,城市有着区别于乡村的三个基本特征 A:城市是人口和经济活动的高度密集区。 B:城市以农村剩余为存在前提,以第二产业和第三产业为发展基础。 C:城市是专业化网络市场分工的交易中心。 2.城市的空间范围 在行政意义上有“建市制”和“建制镇”但从经济角度看,一个城市的影响力并不局限在其行政边界内。行政边界只是基于历史边缘,文化习俗以及行政管理的需要而划定的空间范围。 3.城市的维系和成长 为什么城市能够维系自身的存在?为什么部分城市会持续成长,有的甚至成为人口超千万的特大城市?一个简短的回答是:“集聚经济”。集聚经济,或者说不同经济活动的频繁接触时城市经济的基本特征,也是城市形成,生存和发展的重要动力和基础。 ②城市和经济

1.城市发展离不开经济增长 城市经济增长可以从多个方面来衡量,首先,可以用地区生产总值(GDP)来衡量,其次,增长也反映城市平均工资的增长或人均收入的增长,除此之外,传统的,非地理意义的经济增长来源主要包括以下几个方面。 A:资本构成深化。物质资本包括,人类用一生恒产所有产品和服务的物质资料。 B:人力资本增长,人力资本包括人的知识和技能,是通过教育,培训和时实践获取。 C:技术流程 2.城市是经济发展的只要发生地 工业化—城镇化,服务化—城镇化的关系已经密不可分。 3.把握城市发展需要认识经济活动 A:推动和塑造城市化的核心动力是经济活动。 B:城市规划以土地使用规划为核心,传统的土地利用规划机制仅仅能够有效防止不合需要的发展不会发生,但不能保证真正需要的发展在他们所需要的地方和时间发生。 4.城市规划机制是基于市场失灵 A:一般认为,市场机制是社会资源配置最具效率的机制,所以市场机制要在资源配置中起基础性作用。

产业结构理论的观点整理

产业结构理论的观点整理 针对产业结构演进的一般规律,学术界主要有以下几种主要观点:(一)配第-克拉克定律(二)库兹涅茨人均收入影响论(三)罗斯托主导产 业扩散效应理论和经济成长阶段论(四)钱纳里的工业化阶段理论(五)霍夫曼 工业化经验法则(六)赤松要雁形形态理论 (一)配第-克拉克定律 最早注意到产业结构演变规律的是英国经济学家威廉·配第。 配第比较了英国农民的收入和船员的收入,发现后者是前者的四倍。他认为,工业的收入要比农业高,而商业的收入又比工业高,说明工业比农业,服务业比工业具有更高的附加值,这一发现被称为配第定理。这一定理第一次揭示了产业结构演变和经济发展的基本方向。 英国经济学家科林·克拉克于1940年在《经济进步的条件》一书中,按照三次产业分类法,以若干国家的产业变化为依据,分析了劳动力在一、二、三产业间移动的规律性。指出:随着经济的发展,国民收入水平的提高,劳动力首先从第一产业向第二产业移动;当人均收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业移动,劳动力在产业之间的分布状况是:第一产业比重不断减少,第二产业和第三产业将顺次不断增加。 劳动力在不同产业间的流动原因在于不同产业之间收入的相对差异。由于克拉克的研究只是印证了配第的发现,因此,这一研究成果就叫做“配第一克拉克定理” 评述:配第定理揭示了结构演变和经济发展的基本方向。由于时代的局限性,配第未能看到结构变动和人均国民收入水平的内在关联。 (二)库兹涅茨的人均收入影响论 库兹涅茨在配第、克拉克研究成果的基础上,认真挖掘了各国的历史资料,利用经济统计学理,对产业结构变动与经济发展的关系进行了全面的考察,考察了总产值变动和就业人口变动的规律。 他指出:在按人口平均的产值较低组距内(70~300美元),农业部门的份额显着下降,而工业和服务业的部门的份额则相应地大幅度上升,但其内部的结构比例则变化不大;在按人口平均的产值较高组内(300~1000美元)农业部门的份额与非农部门的份额之间变动不大,但非农部门的结构变化则较大。库兹涅茨的这种产业结构受人均收入变动的影响理论被称为“人均收入影响理论”。 (三)罗斯托的主导产业理论 美国经济学家罗斯托在他的《经济成长的过程》和《经济成长的阶段》等着作中,提出了"主导产业扩散效应理论"和"经济成长阶段理论".罗斯托根据技术标准把经济成长阶段划分为6个阶段,每个阶段都存在起主导作用的产业部门,经济阶段的演进就是以主导产业交替为特征的.这六个阶段分别为: 1.传统社会 包括牛顿以前的整个世界。当时不存在现代科学技术,生产力水平低下。 2.为起飞创造前提阶段 近代科学技术开始在工农业中发生作用,占人口75%以上的劳动力逐渐从农业中转移到工业、交通、商业、服务业,投资率的提高明显地超过人口的增长水平。 3.起飞阶段 相当于产业革命时期,积累率在国民收入中所占的比例由5%增加到10%以上,

大学产业经济学考试重点

■第一章产业结构理论 第二节产业结构演变规律 1.配第-克拉克定理 1)内容:随着经济的发展,劳动力首先由第一产业向第二产业移动;当人均国民 收入进一步提高时,劳动力便向第三产业移动。劳动力在第一产业将减少,第 二、第三产业将增加。 2)劳动力移动原因:经济发展中各产业间出现收入的相对差异造成的。 深层原因:随着经济发展和人均收入水平的提高,人们需求结构发生变化(农 产品需求价格弹性小);不同产业间技术进步的可能性有很大差别(农产品技 术进步困难);劳动生产率提高(劳动生产率提高)。 2.库兹涅茨定理 1)内容:农业部门实现的国民收入比重随着年代延续,在国民收入中的比重不断 下降;工业部门的国民收入比重大体上升,而工业部门劳动力的比重,综合看 来大体不变或略有上升;服务部门的劳动力相对比重上升,但国民收入的相对 比重未必和劳动力的相对比重的上升同步。 2)结论:第一产业的相对国民收入在大多数国家都低于1,而第二和第三产业的 相对国民收入则大于1;第二产业国民收入相对比重上升是普遍现象;第三产 业的相对国民收入,从时间系列分析看,一般表现为下降趋势,但劳动力的相 对比重是上升的,说明第三次产业具有很强的吸收劳动力的特性。 3.工业化进程与工业结构演变规律 1)工业化阶段 第一阶段:工业由以轻工业为中心的发展向以重工业为中心的发展推进的阶 段,即重工业化。 第二阶段:以原材料工业为中心的发展向以加工、组装工业为中心的发展演进, 即高加工度化。 第三阶段:所有工业各部门将采取越来越高级的技术、工艺和实现自动化,而 且表现为以技术密集为特征的所谓尖端工业的兴起,即技术集约化。 2)霍夫曼定理 霍夫曼比例=消费资料工业(75%以上用来消费的工业)的净产值/资本资料工 业的净产值。 在工业化的进程中霍夫曼比例是不断下降的。 第一阶段:霍夫曼比例为5。消费资料工业的生产在制造业中占有统治地位, 资本资料工业的生产时不发达的。 第二阶段:霍夫曼比例为2.5。与消费资料工业相比,资本资料工业获得了较 快的发展,但消费资料工业的规模显然还比资本资料工业的规模大得多。 第三阶段:霍夫曼比例为1。消费资料工业和资本资料工业的规模达到大致相 当的状况。 第四阶段:霍夫曼比例小于1。资本资料工业的规模大于消费资料工业的规模。 第二章主导产业选择与产业结构优化 第一节主导产业及其选择 1.主导产业:在经济发展过程中,活在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的在 国民经济中居于主导地位的产业部门。这些产业率先引入创新、具有持续的高增长 率、并有较强的前后关联性。

产业结构相关理论

产业结构理论相关理论 一、产业分类理论 产业分类是对构成国民经济的各种活动按一定的标准进行分解和组合,以形成多层次的产业门类的过程。产业分类方法比较多,下面介绍2种比较重要的分类方法。 第一种:二次产业分类法 它是根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构进行划分,将产品直接取于自然界的部门称为第一产业,将对初级产品进行再加工的部门称为第二产业,将为生产和消费提供各种服务的部门称为第二产业。具体划分如下:第一产业为农业,包括种植业、林业、牧业、副业和渔业等。第二产业为工业和建筑业,其中的工业包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气的制造和供给业。第三产业指除第一、第二产业以外的其他各业。 由于第三产业包括的行业多、范围广,所以又将第二产业再分为两大部门和四个层次。两大部分分别指流通部门和服务部门,四个层次则指: 第一层次:流通部门,包括交通运输业、邮电通信业、商业、饮食业、物资供销和仓储业。 第二层次。为生产和生活服务的部门,包括金融、保险业,地质普查业,房地产、公用事业,居民服务业,咨询服务业和综合技术服务业,农、林、牧、渔、水利服务业和水利业,公路、内河(湖)航道养护业等。 第三层次:为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,包括教育、文化、广播电视、科学研究、卫生、体育和社会福利事业等。 第四层次:为社会公共需要服务的部门,包括国家机关、政党机关、社会团体,以及军队和警察等。 这种分类法被称为“克拉克分类法”,上述划分的依据主要有两类指标:一是克拉克分类指标。就是用三大产业的就业人口占总就业人口的比例表示,这类指标反映的是劳动力资源在各产业部门中的分配状态。二是库兹涅茨分类指标,就是用三大产业所创造的国民收入在全部国民收入中所占的比重表示,它反映了经济活动的结果。 第二种:产要素集约程度分类法 根据不同产业在生产过程中对要素的需求各类和依赖程度的不同,一般可将国民经济各产业划分为劳动集约型产业、资本集约型产业和技术集约型产业。劳动集约型产业是指在其生产过程中对资本的需求依赖度较大的产业,一般可用资本系数来对其范围进行界定。资本集约型产业是指在其生产过程中对资本的需求依赖度较大的产业,一般可用资本系数来对其范围进行界定。技术集约型产业也称为知识集约型产业,指在其生产过程中对技术的需求依赖度较大的产业。这种分类方法的长处是可以从一个侧面来研究一国的产业结构,而不足之处在于各种类型的范围不易界定。 二、产业结构演进理论 产业结构的演变过程是一种阶段性发展的有序过程,每一阶段都是在前一阶段中渐进产生和成长起来的。产业结构演变规律的主要理论有以下两种: 第一种:配第一克拉克定理 配第一克拉克定理可以表述为:随着经济的发展,人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业移动;当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业移动。劳动力在产业间的分布状况是:第一产业减少,第二、三产业将增加。人均国民收入水平越高的国家,农业劳动力在全部劳动力中所占的比重越小,而第二、二产业中劳动力所占的比重就越大。 第二种:库兹涅茨法则

微观经济学参考答案 第六章 完全竞争市场及参考答案

第六章完全竞争市场 一、内容提要: 新古典学派市场结构理论是建立在完全竞争和充分就业的假设基础上的,但从19世界末20世纪初开始的发达国家中垄断大企业的饿市场力量日益膨胀和1929年世界经济危机的爆发,动摇了新古典学派的市场结构理论体系。1933年,美国经济学家张伯伦的《垄断竞争理论》和英国琼·罗宾逊的《不完全竞争经济学》的出版,从理论上指出了新古典学派把垄断与竞争对立、割裂开来的缺陷。萨谬尔森把这两本书的出版称之为“垄断竞争的革命”。从那时以来,西方学者开始对市场的类型或结构进行研究,并形成了比较完整的市场结构理论。本章讨论完全竞争市场结构,第七章讨论不完全竞争市场的三种类型。 具体而言,所谓市场结构是指规定构成市场的买方之间、卖方之间、买卖双方之间以及市场上已有的买方或卖方与准备进入市场的潜在的买方和卖方之间诸关系的因素及其特征。它体现了市场竞争程度的强弱以及资源配置功能和效率的不同。 完全竞争(Perfect Competition)的市场有四个基本特征假设:1、产品同质(Product homogeneity);2、厂商无数(Numerous firms);3、要素自由进出(Free entry and exit);4、信息充分(Enough information)。理论上对完全竞争市场的假设过于严格,以至于在现实生活中根本找不到完全竞争市场。人们通常将某些农产品市场近似看作完全竞争市场。在许多行业中,竞争异常激烈,所以我们也可以用完全竞争市场模型的研究来预测这些行业中企业的行为。另外一个值得注意的情况就是某些易腐烂的商品的市场也可以被看作完全竞争市场,即使这些市场上只有少数的几家厂商。我们还要知道,尽管完全竞争市场的假设确实与现实相差甚远,但是这一点本身并不妨碍完全竞争市场理论的生命力。总之,完全竞争市场的假设就象数学中的坐标系一样,为我们提供了分析的起点和参照系。 完全竞争市场中的厂商是价格接受者(Price take),所面临的需求曲线是一条水平线,这意味着在给定的价格下,厂商可以销售无穷多数量的商品。如果市场需求曲线或者市场供给曲线发生变动,那么就会形成新的市场均衡价格,相应地,厂商就面临着一条从新的均衡价格水平出发的水平需求曲线。厂商的收益指的是厂商的销售收入,从总量、平均量、边际量的角度出发,可以将厂商的收益分为总收益(TR)、平均收益(AR)和边际收益(MR)。平均收益和边际收益总是等于固定不变的产品的卖价P,因此AR、MR曲线是一条水平线,与需求曲线重合。 厂商的目的在于追求利润最大化。厂商实现最大利润应该遵循的原则可以表述为:在其他条件(人们的偏好、收入与技术水平)不变的情况下,厂商应该选择最优产量,使得最后一单位产品所带来的边际收益等于所付出的边际成本,即MR=MC。最大利润不一定是正利润。对MR=MC时厂商获得最大利润的正确理解是:在MR=MC的均衡点上,厂商既可能盈利,也可能亏损。如果厂商处于盈利状态,那么MR=MC的产量能让厂商获得最大的盈利;如果厂商处于亏损状态,MR=MC的产量能让厂商将损失控制在最小程度上。 在短期中,厂商的生产规模无法变动,只能通过对产量的调整来实现最大利润。完全竞争厂商短期均衡的条件是MR=SMC,其中,MR=AR=P。在完全竞争市场的厂商短期均衡时,厂商可以获得超额利润,可以获得正常利润,也可以

微观经济学第六章第七章考试知识题

第六章市场结构理论 一、单项选择题 1、在完全竞争市场上,厂商实现短期均衡的条件是() A、P=AR B、P=MR C、P=SMC D、P=SAC 2、在微观经济学中,对()行业的长期均衡状态的分析通常被用来作为对消费者统治说法的一种证明。 A、完全垄断 B、完全竞争 C、垄断竞争 D、寡头竞争 3、短期内,一个完全竞争厂商所得到的价格若低于以下哪种成本就会停止营业()。 A、平均总成本 B、平均可变成本 C、短期边际成本 D、平均固定成本 4、根据完全竞争市场的条件,下列()行业最接近完全竞争行业。 A、自行车行业 B、服装行业 C、玉米行业 D、烟草行业 5、在一个完全竞争的市场上,厂商所面临的需求曲线与其长期平均成本曲线相切是 ()。 A、厂商在长期内要得到最大利润的充要条件 B、该行业内厂商的数目不再变化的条件 C、厂商在长期内要得到最大利润的条件 D、厂商在长期内要实现亏损最小的条件

6、在短期内,()是完全竞争厂商的停止营业点。 A、SAC曲线与SMC曲线的交点 B、MR曲线与SMC曲线的交点 C、AVC曲线与SMC曲线的交点 D、AFC曲线与SMC曲线的交点 7、假定一个完全竞争行业内某厂商在目前产量水平上的边际成本、平均总成本和平均收益 均等于1美元,则这家厂商()。 A、肯定只得到正常利润 B、肯定没得到最大利润 C、是否得到了最大利润还不能确定 D、肯定得到了最少利润 8、在短期内,()是完全竞争厂商的收支相抵点。 A、SAC曲线与SMC曲线的交点 B、MR曲线与SMC曲线的交点 C、AVC曲线与SMC曲线的交点 D、MR曲线与SAC曲线的切点 9、在完全竞争的条件下,如果厂商把产量调整到平均总成本曲线最低点所对应的水平 ()。 A、他将获得最大利润 B、他不能获得最大利润 C、他是否获得最大利润仍无法确定 D、他一定亏损 10、如果某厂商的边际收益大于边际成本,那么为了取得最大利润()。 A、他在完全竞争的条件下应该增加产量,在不完全竞争条件下则不一定 B、他在不完全竞争条件下应该增加产量,在完全竞争条件则不一定 C、任何条件下都应该增加产量

第六章 理论发展

第六章产业结构的理论发展 一、名词解释 1、产业结构 2、配第-克拉克定律 3、霍夫曼工业化经验法则 4、产业结构政策 二、单项选择题 1、在需求结构中,对产业结构影响最大的因素是: A 人口的增加和人均收入的变化。 B 个人消费结构 C 中间需求和最终需求 D 消费和投资的比例 2、产业结构理论是一种: A 中观经济理论 B 微观经济理论 C 宏观经济理论 D 古典经济理论 3、经济增长结构主义观点的假设前提是 A “次优论” B 均衡竞争 C 完全竞争 D 非均衡竞争 4、罗斯托关于经济增长本质研究的角度是: A 从总量的变化过程来研究产业结构的变化趋势 B 从部门的变化过程来研究经济总量增长的规律 C 从均衡竞争的假设条件来研究经济增长。 D 从“次优论”的角度来研究经济增长。 5、霍夫曼比例是指:

A 消费品工业净产值与资本品工业净产值的比例 B 供给与需求的比例 C 轻工业品净产值与重工业品净产值的比例 D 以上都对。 三、多项选择题 1、产业结构理论的思想来源主要包括以下经济学家的学说和研究 A 配弟 B 库兹涅茨 C 刘易斯 D 魁奈 2、传统经济增长理论的假设前提是: A 均衡竞争 B 完全竞争 C 资源配置最优 D “次优论” 3、从工业化发展的阶段来看,产业结构演进的规律包括以下几个阶段: A 以农业为主导的阶段 B 以工业为主导的阶段 C 以第三产业为主导的阶段 D 信息产业为主导的阶段 4、投资需求对产业结构的影响表现在以下几个方面: A 创造新的需求投资,将形成新的产业而改变原有的产业结构。 B 对部分产业投资,将推动这些产业以更快的速度扩大,从而影响原有产业结构。 C 对全部产业投资,则会引起各产业发展程度的差异。 D 对外投资也会影响本国产业结构的变化。 四、辨析题

第八章 产业结构

第八章产业结构理论 教学目的和要求:本章从产业结构理论的形成与发展、产业结构的演进规律、产业结构变动的影响因素来介绍产业结构理论。通过本章的教学要求学生能够了解产业结构理论的形成与发展、知道产业结构理论的研究对象及理论体系;掌握产业结构的演变及其规律和产业结构变动的影响因素;熟悉产业结构优化过程和主导产业选择方法。 教学重点与难点:产业结构演变规律、霍夫曼定理、影响产业结构的因素、主导产业的选择 教学时数:8课时 第一节产业结构理论的研究对象及理论体系 一、产业分类与产业结构 每种产业分类方法均与产业结构的研究密切相关。如由费希尔(Fisher)、克拉克(Clark)提出的三次产业分类法,联合国制定的国际标准产业法,目前投入产出表编制大多采用这一分类法。生产结构产业分类法,是德国经济家霍夫曼(Hoffman)基于研究工业化及其阶段的需要提出的一种分类方法。产业生命周期分类法,有助于研究产业波动、产业增长和产业转移问题。 二、产业结构的含义 所谓结构是指组织体系总体与各部分的构造和配合。因此,从广义上定义,产业结构是指一定经济体系内产业的组成结构、产业之间的联系、各产业与总体经济的联系和产业内部结构。从狭义上定义,产业结构仅指一定经济体系内产业的组成结构、产业之间的联系、各产业与总体经济的联系。 三、研究对象 有的学者认为,狭义的产业结构理论仅以产业之间的关系结构为研究对象,产业之间的结构又可划分为两种形态:一是以研究产业间比例关系及其变化的形态为重点,称为“产业发展形态理论”,二是以研究产业之间投入—产出联系的形态为重点,称这“产业联系理论”;广义的产业结构理论包括研究产业内的企业关系的“产业组织理论”。 产业结构理论是产业经济理论体系的一个子系统。本书介绍的产业结构理论,主要侧重于国民经济各产业间的关系结构,着重研究各产业之间的技术经济联系和数量比例关系,同时也从世界经济与地区经济角度对产业结构问题加以研究,主要内容包括:产业结构形成与发展理论、产业关联理论和产业布局理论等。 产业结构研究的产业间关系结构基本形态有: 1.经济增长中的产业结构 2.产出结构 3.投入结构 4.投入产出结构 5.产业的区域配置结构 四、影响和决定产业结构的主要因素 (一)需求因素对产业结构的影响。 (二)生产供给因素对产业结构变动的影响 1.自然条件和资源的禀赋 2.劳动力资源 3.资本供应状况 4.科学技术因素 (三)其它因素对产业结构变动的影响 1.经济政策因素 2.社会因素 3.国际因素

城市规划原理(第四版),第六章资料讲解

城市规划原理(第四版),第六章

第六章:经济与产业 第一节:经济增长与城市发展 ①.经济视角的城市 城市的经济特征:从经济产业角度看,城市有着区别于乡村的三个基本特征 A:城市是人口和经济活动的高度密集区。 B:城市以农村剩余为存在前提,以第二产业和第三产业为发展基础。 C:城市是专业化网络市场分工的交易中心。 2.城市的空间范围 在行政意义上有“建市制”和“建制镇”但从经济角度看,一个城市的影响力并不局限在其行政边界内。行政边界只是基于历史边缘,文化习俗以及行政管理的需要而划定的空间范围。 3.城市的维系和成长 为什么城市能够维系自身的存在?为什么部分城市会持续成长,有的甚至成为人口超千万的特大城市?一个简短的回答是:“集聚经济”。集聚经济,或者说不同经济活动的频繁接触

时城市经济的基本特征,也是城市形成,生存和发展的重要动力和基础。 ②城市和经济 1.城市发展离不开经济增长 城市经济增长可以从多个方面来衡量,首先,可以用地区生产总值(GDP)来衡量,其次,增长也反映城市平均工资的增长或人均收入的增长,除此之外,传统的,非地理意义的经济增长来源主要包括以下几个方面。 A:资本构成深化。物质资本包括,人类用一生恒产所有产品和服务的物质资料。 B:人力资本增长,人力资本包括人的知识和技能,是通过教育,培训和时实践获取。 C:技术流程 2.城市是经济发展的只要发生地 工业化—城镇化,服务化—城镇化的关系已经密不可分。 3.把握城市发展需要认识经济活动 A:推动和塑造城市化的核心动力是经济活动。 B:城市规划以土地使用规划为核心,传统的土地利用规划机制仅仅能够有效防止不合需要的发展不会发生,但不能保证真正需要的发展在他们所需要的地方和时间发生。

王俊豪 产业经济学(第一版)所有复习题答案

第一章产业经济学概述 1.产业经济学的研究对象是什么?产业是如何界定的? 答:(1)产业经济学以产业为研究对象,研究同一产业内部企业的运行以及不同产业之间的联系。 (2)通常将产业界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”。 2.简述产业经济学的研究范畴。 答:产业经济学不仅关注产业内企业的运行,也研究产业间的联系,即产业经济学包含产业组织理论与产业结构理论两大范畴。产业组织研究向完全竞争模型中加入现实世界的磨擦系数,如不完全信息、进入壁垒、交易成本、调整价格的成本、政府行为等,以便深入地分析市场中的企业如何组织以及它们如何在现实中进行竞争。研究产业结构是为了分析社会再生产过程中,大类部门之间、制造业各行业之间,以及行业内各中间产品之间的均衡状态。 3.产业经济学的基本理论体系包含哪些内容? 答:国际学术界对产业经济学的理论体系存在一定的分歧。在国内,一般认为产业经济学主要包括产业组织理论与产业结构理论,以及产业组织政策和产业结构政策研究。其中,产业组织主要研究产业内部各企业之间的关系,从市场角度研究企业行为,或者说从企业角度研究市场结构;而产业结构研究各产业之间的关系,如产业演化规律、产业间投入产出关联、产业区域布局等。 4.简述产业组织学的理论渊源及其发展。 答:产业组织和产业结构两大部分具有不同的理论渊源,在不同地区呈现出不同的发展态势。 产业组织理论可追溯到亚当·斯密、阿尔弗雷德·马歇尔、张伯伦、罗宾逊夫人等。梅森及弟子贝恩等人完整地提出了结构——行为——绩效分析范式,标志着传统产业组织理论体系的最终形成。在哈佛学派名满天下的同时,芝加哥大学的一群学者形成了有别于哈佛学派的产业组织理论。二十世纪70年代后,引入博弈论逐渐形成了旨在分析企业策略性行为的“新产业组织理论”(NIO)。 产业结构理论可追溯到威廉·配第,逐渐形成了产业结构演进理论、产业关联理论、产业布局理论、产业集群理论等。 5.产业经济学有哪些主要研究方法? 答:产业经济学涉及产业组织、产业结构、产业关联等多项内容。总体而言,产业经济学的研究方法是多种方法的集合。最基本研究方法乃是实证分析与规范分析两种方法,包括理论分析和经验研究,具体研究方法主要包括博弈论分析、计量经济方法、案例研究方法等。 第二章规模经济与范围经济 1.简述规模经济与范围经济的区别与联系。 答:联系在于,规模经济和范围经济都是实现社会资源的有效使用,提高经济效率的重要手段与途径。区别在于,如果企业增加产量能降低单位产品的成本,

城市规划原理(第四版),第六章资料讲解

城市规划原理(第四版),第六章

第六章:经济与产业 第-节:经济增长与城市发展 ①.经济视角的城市 城市的经济特征:从经济产业角度看,城市有着区别于乡村的三个基本特征 A:城市是人口和经济活动的高度密集区。 B:城市以农村剩余为存在前提,以第二产业和第三产业为发展基础。C:城市是专业化网络市场分工的交易中心。 2?城市的空间范围 在行政意义上有“建市制”和“建制镇”但从经济角度看,一个城市的影响力并不局限在其行政边界内。行政边界只是基于历史边 缘,文化习俗以及行政管理的需要而划定的空间范围。 3.城市的维系和成长 为什么城市能够维系自身的存在?为什么部分城市会持续成长,有的甚至成为人口超千万的特大城市?一个简短的回答是:“集聚经济”。集聚经济,或者说不同经济活动的频繁接触时城市经济的基本特征,也是城市形成,生存和发展的重要动力和基础。 ②城市和经济

1?城市发展离不开经济增长 城市经济增长可以从多个方面来衡量,首先,可以用地区生产总值(GDP)来衡量,其次,增长也反映城市平均工资的增长或人均收入的增长,除此之外,传统的,非地理意义的经济增长来源主要包括以下几个方面。 A :资本构成深化。物质资本包括,人类用一生恒产所有产品和服务的物质资料。 B:人力资本增长,人力资本包括人的知识和技能,是通过教育,培训和时实践获取。 C:技术流程 2?城市是经济发展的只要发生地 工业化一城镇化,服务化一城镇化的关系已经密不可分。 3?把握城市发展需要认识经济活动 A:推动和塑造城市化的核心动力是经济活动。 B:城市规划以土地使用规划为核心,传统的土地利用规划机制仅仅能够有效防止不合需要的发展不会发生,但不能保证真正需要的发展在他们所需要的地方和时间发生。 4.城市规划机制是基于市场失灵 A: —般认为,市场机制是社会资源配置最具效率的机制,所以市场机制要在资源配置中起基础性作用。

产业结构理论综述

学院:应用经济学院 学号:1520800004 姓名:赵志国 产业结构理论综述 摘要:产业结构问题一直是我国经济学者研究的重要经济问题,不同学者以不同的思维方式或角度对产业结构问题进行分析探讨,得出众多具有说服力和指导意义的结论。本文对国内相关方面的研究进行系统的梳理和简要总结,具有一定的理论和现实意义。 关键词:产业结构理论;纯产品;经济; (一)产业结构理论的形成和演进 (1)产业结构的含义 产业结构(Industrial Structure),亦称国民经济的部门结构。国民经济各产业部门之间以及各产业部门内部的构成。社会生产的产业结构或部门结构是在一般分工和特殊分工的基础上产生和发展起来的。研究产业结构,主要是研究生产资料和生活资料两大部类之间的关系;从部门来看,主要是研究农业、轻工业、重工业、建筑业、商业服务业等部门之间的关系,以及各产业部门的内部关系。(2)产业结构理论的思想来源 1640年英国资产阶级革命以后,英国资本主义经济发展极为迅速,工场手工业日趋兴盛,产业资本逐渐代替商业资本在社会经济中占据主要地位。W.配第通过研究发现世界各国国民收入水平的差异和经济发展的不同阶段的关键原因是由于产业结构的不同。他于1672年出版的《政治算术》就通过考察得出结论:工业比农业收入多,商业又比工业的收入多,即工业比农业、商业比工业附加值高。 18世纪中期法国因柯尔贝尔执行牺牲农业扶植工商业的重商主义政策,经济问题十分严重,财政困难,人民生活痛苦,这一切自然成为人们谈论的中心。在这样的背景下,F.魁奈[2](重农学派创始人)转向经济研究并分别于1758年和1766年发表了重要论着《经济表》和《经济表分析》。他根据自己创立的“纯产品”学说,提出了关于社会阶级结构的划分:生产阶级,即从事农业可创造纯产品的阶级,包括租地农场主和农业工人;土地所有者阶级,即通过我为地租和赋税从生产阶级那里取得“纯产品”的阶级,包括地主及其仆从、君主官吏等等;不生产阶级,即不创造“纯产品”的阶级,包括工商资本家和工人。他在经济理论上的突出贡献是他在“纯产品”学说的基础上对社会资本再生产和流通条件的分析。 在配第和魁奈之后,亚当·斯密在《国富论》中虽未明确提出产业结构的概念,但论述了产业部门(Branch of Industry)、产业发展及资本投人应遵循农工批零商业的顺序。其时恰处工业革命前夕,重商主义阻碍工业进步的局限性和商业繁荣的虚假性已暴露出来。就此而论,配第、魁奈及亚当斯密的发现和研究是产业结构理论的重要思想来源之一。 (3)产业结构理论的形成和演进 18世纪中叶之后,工业部门在第一次、第二次工业革命推进下突飞猛进,服务部门也有较大扩展。在20世纪30年代大危机时期,工业部门衰退,从统计上体现出服务部门在经济中的明显优势。于是,人们回忆起17世纪中期配第的

产业经济学课程复习思考题.doc

产业经济学课程复习思考题 (作业和习题用) 第一章产业经济学导论 (一)产业经济学的研究对象是什么? (一?)如何理解产业经济学的学科体系? (三)学习产业经济学的意义是什么? (四)产业经济学有哪些研究方法? (五)产业的涵义有哪些? (六)管理文化对产业经济的作用有哪些? 第二章产业经济理论演变 (一)试分析产业组织理论所考察的组织与其他经济理论中组织概念的区别。 (二)如何理解竞争机制是市场经济条件下经济进步的最大动因?(三)什么是“马歇尔冲突” ? (四)简述产业组织理论的渊源。 (五)何谓“有效竞争” ?它有哪些判断标准? (六)何为东方管理?何为西方管理?不同的企业管理思维在企业组织中的作用如何? (七)如何理解企业管理中的文化定位? 第三章企业 (-)试论述在完全竞争的市场条件下,短期与长期行业均衡及厂商最优规模分别是如何决定的。

(二)什么是范围经济?试证明只要成本函数是严格次可加的, 则必然存在范围经济。 (三)按照科斯的观点,试简要论述什么是企业。 (四)描述交易性质的三个维度分别是什么?如何解释企业纵向一体化现象? (五)古典企业具有哪些特征?它之所以产牛必须具备哪两个前提条件? (六)简述东方人本主义企业理论的主要观点。 (七)与西方企业比较,东方企业具有哪些特点(以日本企业为例)? (八)简耍论述企业在产业经济中的地位和作用。 第四章市场 (一)影响市场结构的因素主耍有哪些?试分析每一种主耍因素对市场结构的影响。 (二)试对完全竟争、垄断竟争、寡头垄断和完全垄断这四种市场形态的市场结构进行分析。 (三)产品差异化的主要方式有哪些?产品差异化是如何影响市场结构的? (四)简述进入壁垒和退出壁垒的构成因素。 (五)试述掠夺性定价和限制性定价行为的主要特征及其对市场结构的影响。 (六)简述广告行为对市场结构的影响。