高中物理推论整理

物理重要二级结论(全)

一、静力学

1.几个力平衡,则任一力是与其他所有力的合力平衡的力。

三个共点力平衡,任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反。 2.两个力的合力:2121F F F F F +≤≤-方向与大力相同

3.拉密定理:三个力作用于物体上达到平衡时,则三个力应在同一平面内,其作用线必交于一点,且每一个力必和其它两力间夹角之正弦成正比,即

γ

βαsin sin sin 321F F

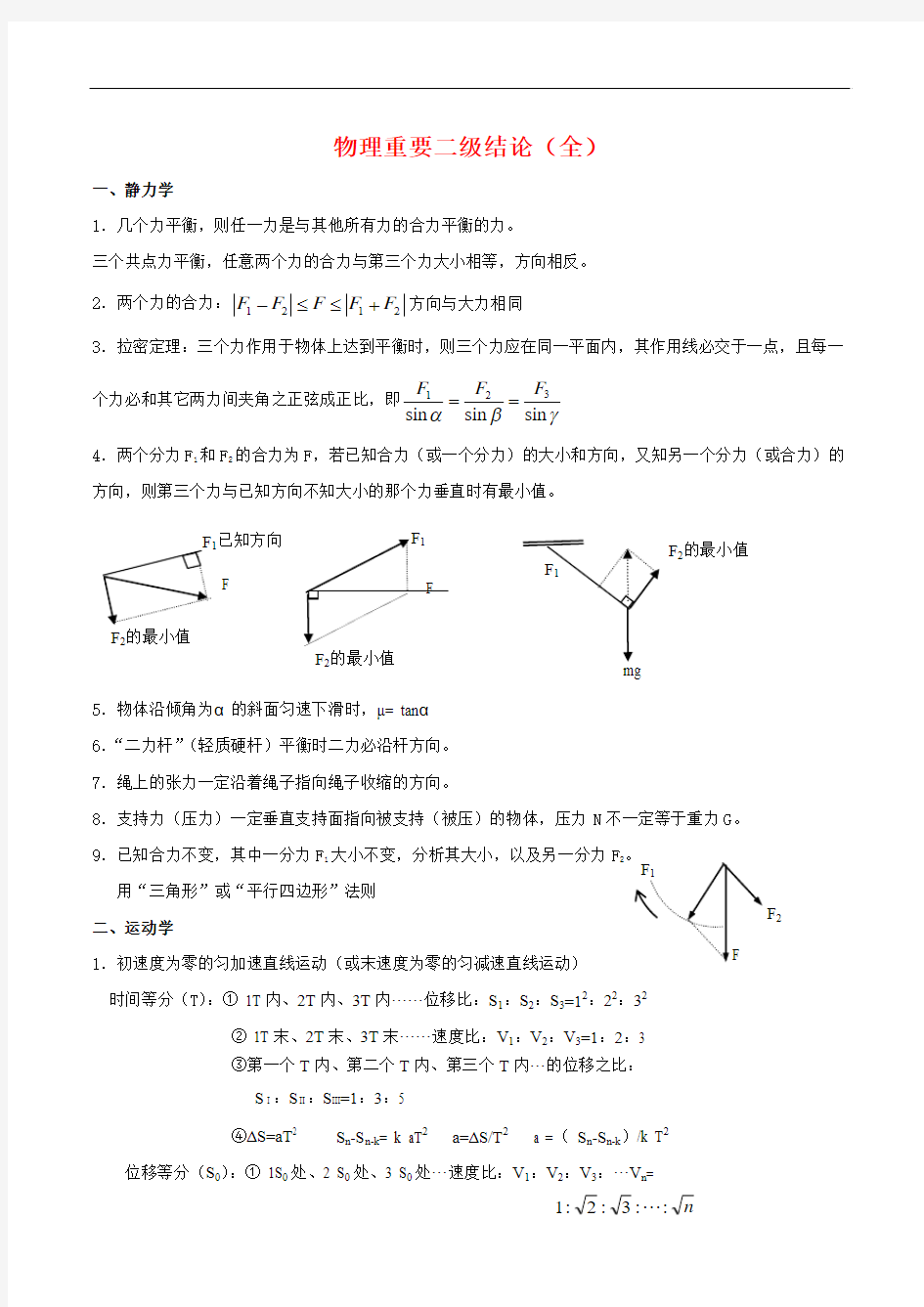

F == 4.两个分力F 1和F 2的合力为F ,若已知合力(或一个分力)的大小和方向,又知另一个分力(或合力)的方向,则第三个力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值。

5.物体沿倾角为α的斜面匀速下滑时,μ= tan α 6.“二力杆”(轻质硬杆)平衡时二力必沿杆方向。 7.绳上的张力一定沿着绳子指向绳子收缩的方向。

8.支持力(压力)一定垂直支持面指向被支持(被压)的物体,压力N 不一定等于重力G 。 9.已知合力不变,其中一分力F 1大小不变,分析其大小,以及另一分力F 2

用“三角形”或“平行四边形”法则 二、运动学

1.初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动) 时间等分(T ):① 1T 内、2T 内、3T 内······位移比:S 1:S 2:S 3=12:22:32

② 1T 末、2T 末、3T 末······速度比:V 1:V 2:V 3=1:2:3 ③第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内···的位移之比:

S Ⅰ:S Ⅱ:S Ⅲ=1:3:5

④ΔS=aT 2 S n -S n-k = k aT 2 a=ΔS/T 2 a =( S n -S n-k )/k T 2

位移等分(S 0):① 1S 0处、2 S 0处、3 S 0处···速度比:V 1:V 2:V 3:···V n =

n

::3:2:1 F

已知方向

F 2的最小值 F 2的最小值

F 2的最小值

F 2

②经过1S 0时、2 S 0时、3 S 0时···时间比:

③经过第一个1S 0、第二个2 S 0、第三个3 S 0···时间比

2.匀变速直线运动中的平均速度

3.匀变速直线运动中的中间时刻的速度

中间位置的速度

4.变速直线运动中的平均速度

前一半时间v 1,后一半时间v 2。则全程的平均速度:

前一半路程v 1,后一半路程v 2。则全程的平均速度:

5.自由落体

6.竖直上抛运动 同一位置v 上=v 下 7.绳端物体速度分解

as v t 22=或S=v o t/2,求滑行距离;若t 小于t 0时2

02

1at t v s +

= 9.匀加速直线运动位移公式:S = A t + B t 2式中a=2B (m/s 2) V 0=A (m/s ) 10.追赶、相遇问题

匀减速追匀速:恰能追上或恰好追不上 V 匀=V 匀减

V 0=0的匀加速追匀速:V 匀=V 匀加时,两物体的间距最大S max = 同时同地出发两物体相遇:位移相等,时间相等。

)

1(::)23(:)12(:1::::321----=n n t t t t n )

::3:2:1n T

S S v v v v t t 222102/+=+==-2

02/t

t v v v v +=

=-

2

2202

/t t v v v +=

2

2

1v v v +=

-

2

1212v v v v v +=

-

g

h t 2=

g

H

g v t t o 2===下上

A与B相距△S,A追上B:S A=S B

+△S,相向运动相遇时:S A=S B+△S。

11.小船过河:

⑴当船速大于水速时①船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,

船

v

d

t/

=

②合速度垂直于河岸时,航程s最短

s=d d为河宽

⑵当船速小于水速时①船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,

船

v

d

t/

=

②合速度不可能垂直于河岸,最短航程

船

水

v

v

d

s?

=

1.沿粗糙水平面滑行的物体:a=μg

2.沿光滑斜面下滑的物体:a=gsinα

3

.沿粗糙斜面下滑的物体a=g(sinα-

μcosα)

4.沿如图光滑斜面下滑的物体:

5

112

m的相互作用力为

2

1

2

m

m

F

m

+

?

与有无摩擦无关,平面,斜面,竖直方向都一样

6.下面几种物理模型,在临界情况下,a=gtgα

α增大,时间变短

当α=45°时所用时间最短沿角平分线滑下最快

小球下落时间相等小球下落时间相等

α

α

光滑,相对静止弹力为零相对静止光滑,弹力为零

7

简谐振动至最高点在力F 作用下匀加速运动在力F 作用下匀加速运动 8

.下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大

9.超重:a 方向竖直向上;(匀加速上升,匀减速下降) 失重:a 方向竖直向下;(匀减速上升,匀加速下降) 四、圆周运动,万有引力:

1.水平面内的圆周运动:F=mg tg α方向水平,指向圆心

2.飞机在水平面内做匀速圆周盘旋飞车走壁

F

3.竖直面内的圆周运动:

1) 绳,内轨,水流星最高点最小速度gR

2)离心轨道,小球在圆轨道过最高点 v min

=

要通过最高点,小球最小下滑高度为2.5R 。

3)竖直轨道圆运动的两种基本模型

绳端系小球,从水平位置无初速度释放下摆到最低点:

T=3mg ,a =2g ,与绳长无关。

“杆”最高点v min =0,v 临= ,

v > v 临,杆对小球为拉力 v = v 临,杆对小球的作用力为零 v < v 临,杆对小球为支持力

4)重力加速度,某星球表面处(即距球心R ):g=GM/R 2

距离该星球表面h 处(即距球心R+h 处)

:2

2)

('

h R GM

r GM g +==

5)人造卫星:'42

22

22mg ma r T

m r m r v m r Mm G =====πω 推导卫星的线速度;卫星的运行周期。

卫星由近地点到远地点,万有引力做负功。

第一宇宙速度 V Ⅰ= = = gR

gR

gR R

GM /s km /97?g

R /2πm

m

r

GM v =GM

r T 3

24π=

地表附近的人造卫星:r = R = m

,V 运= V Ⅰ,T= =84.6分钟 6)同步卫星

T=24小时,h=5.6R=36000km ,v = 3.1km/s 7)重要变换式:GM = GR 2 (R 为地球半径)

8)行星密度:ρ = 3 /GT 2式中T 为绕行星运转的卫星的周期,即可测。 三、机械能

1.判断某力是否作功,做正功还是负功 ① F 与S 的夹角(恒力)

② F 与V 的夹角(曲线运动的情况)

③能量变化(两个相联系的物体作曲线运动的情况) 2.求功的六种方法

①W = F S cosa (恒力)定义式 ② W = P t (变力,恒力) ③ W = △E K (变力,恒力)

④ W = △E (除重力做功的变力,恒力)功能原理 ⑤图象法(变力,恒力)

⑥气体做功: W = P △V (P ——气体的压强;△V ——气体的体积变化) 3.恒力做功的大小与路面粗糙程度无关,与物体的运动状态无关。 4.摩擦生热:Q = f ·S 相对。Q 常不等于功的大小(功能关系)

动摩擦因数处处相同,克服摩擦力做功 W = μ mg S

四、动量

1.反弹:△p =m (v 1+v 2)

2.弹开:速度,动能都与质量成反比。

3.一维弹性碰撞: V 1'= [(m 1—m 2)V 1 + 2 m 2V 2]/(m 1 + m 2) V 2'= [(m 2—m 1)V 2 + 2 m 1V 2]/(m 1 + m 2)

6

1046??

π

当V2 = 0时,V1'= (m1—m2)V1 /(m1 + m2)

V2'= 2 m1V1/(m1 + m2)

特点:大碰小,一起跑;小碰大,向后转;质量相等,速度交换。

4.1球(V1)追2球(V2)相碰,可能发生的情况:

①P1 + P2= P'1 + P'2 ;m1V1'+ m2 V2'= m1V1 + m2V2动量守恒。

②E'K1 +E'K2≤ E K1 +E K2动能不增加

③V1'≤ V2'1球不穿过2球

④当V2 = 0时,(m1V1)2/ 2(m1 + m2)≤ E'K ≤(m1V1)2/ 2m1

E K=(mV)2/ 2m= P2 / 2m = I2 / 2m

5.三把力学金钥匙

五、振动和波

1.平衡位置:振动物体静止时,∑F外=0 ;振动过程中沿振动方向∑F=0。

2.由波的图象讨论波的传播距离、时间和波速:注意“双向”和“多解”。

3.振动图上,振动质点的运动方向:看下一时刻,“上坡上”,“下坡下”。

4.振动图上,介质质点的运动方向:看前一质点,“在上则上”,“在下则下”。 5.波由一种介质进入另一种介质时,频率不变,波长和波速改变(由介质决定)

6.已知某时刻的波形图象,要画经过一段位移S 或一段时间t 的波形图:“去整存零,平行移动”。 7.双重系列答案:

向右传:△t = (K+1/4)T (K=0、1、2、3…) S = Kλ+△X (K=0、1、2、3…) 向左传:△t = (K+3/4)T K=0、1、2、3…) S = Kλ+(λ-△X )(K=0、1、2、3…) 六、热和功分子运动论∶

1.求气体压强的途径∶①固体封闭∶《活塞》或《缸体》《整体》列力平衡方程;

②液体封闭:《某液面》列压强平衡方程;

③系统运动:《液柱》《活塞》《整体》列牛顿第二定律方程。 由几何关系确定气体的体积。

2.1 atm=76 cmHg = 10.3 m H 2O ≈ 10 m H 2O 3.等容变化:△p =P ·△T/ T 4.等压变化:△V =V ·△T/ T 七、静电场:

1.粒子沿中心线垂直电场线飞入匀强电场,飞出时速度的反向延长线通过电场中心。 2.

3.匀强电场中,等势线是相互平行等距离的直线,与电场线垂直。 4.电容器充电后,两极间的场强:S

kQ

E επ4=

,与板间距离无关。 5.LC 振荡电路中两组互余的物理量:此长彼消。

1)电容器带电量q ,极板间电压u ,电场强度E 及电场能E c 等量为一组;(变大都变大) 2)自感线圈里的电流I ,磁感应强度B 及磁场能E B 等量为一组;(变小都变小)

电量大小变化趋势一致:同增同减同为最大或零值,异组量大小变化趋势相反,此增彼减, 若q ,u ,E 及E c 等量按正弦规律变化,则I ,B ,E B 等量必按余弦规律变化。 电容器充电时电流减小,流出负极,流入正极;磁场能转化为电场能; 放电时电流增大,流出正极,流入负极,电场能转化为磁场能。 八、恒定电流

1.串连电路:总电阻大于任一分电阻;

R U ∝,2111R R UR U +=

;R P ∝,2

11

1

R R R P P +?= 2.并联电路:总电阻小于任一分电阻;

R I /1∝;2121R R IR I +=

;R P /1∝;2

12

1

R R R P P +?= 3.和为定值的两个电阻,阻值相等时并联值最大。 4.估算原则:串联时,大为主;并联时,小为主。 5.路端电压:纯电阻时r

R R

Ir U +=

-=εε,随外电阻的增大而增大。

6.并联电路中的一个电阻发生变化,电路有消长关系,某个电阻增大,它本身的电流小,与它并联的电阻上电流变大。

7.外电路中任一电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大。

8.画等效电路:始于一点,电流表等效短路;电压表,电容器等效电路;等势点合并。 9.R =r 时输出功率最大r

P 4ε

=

。

10.21R R ≠,分别接同一电源:当2

21r R R =时,输出功率21P P =。 串联或并联接同一电源:并串

=P P 。 +g

-g

d

11.纯电阻电路的电源效率:r

R R

+=

η。 12.含电容器的电路中,电容器是断路,其电压值等于与它并联的电阻上的电压,稳定时,与它串联的电阻是虚设。电路发生变化时,有充放电电流。

13.含电动机的电路中,电动机的输入功率UI P =入,发热功率r

I P 2

=热, 输出机械功率r I UI P 2-=机

九、直流电实验

1.考虑电表内阻影响时,电压表是可读出电压值的电阻;电流表是可读出电流值的电阻。 2.电表选用

测量值不许超过量程;测量值越接近满偏值(表针的偏转角度尽量大)误差越小,一般大于1/3满偏值的。 3.相同电流计改装后的电压表:V g R U ∝;并联测同一电压,量程大的指针摆角小。

电流表:A g R I /1∝;串联测同一电流,量程大的指针摆角小。

4.电压测量值偏大,给电压表串联一比电压表内阻小得多的电阻; 电流测量值偏大,给电流表并联一比电流表内阻大得多的电阻; 5.分压电路:一般选择电阻较小而额定电流较大的电阻

1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时;

2)当用电器电阻远大于滑动变阻器的全值电阻,且实验要求的电压变化范围大(或要求多组实验数据)时; 3)电压,电流要求从“零”开始可连续变化时,

分流电路:变阻器的阻值应与电路中其它电阻的阻值比较接近; 分压和限流都可以用时,限流优先,能耗小。

6.变阻器:并联时,小阻值的用来粗调,大阻值的用来细调; 串联时,大阻值的用来粗调,小阻值的用来细调。

7.电流表的内、外接法:内接时,真测R R >;外接时,真测R R <。 1)A x R R >>或

x V A x R R R R >时内接;V x R R <<或x

V A x R R

R R <时外接; 2)如R x 既不很大又不很小时,先算出临界电阻V A R R R ≈0(仅适用于V A R R <<)

, 若0R R x >时内接;0R R x <时外接。

3)如R A 、R V 均不知的情况时,用试触法判定:电流表变化大内接,电压表变化大外接。 8.欧姆表:

1)指针越接近中R 误差越小,一般应在

10

中R 至中R 10范围内,g

g I r R R R ε

=

++=0中;

2)g

x

x I I R ε

ε

-

=

;

3)选档,换档后均必须调“零”才可测量,测量完毕,旋钮置OFF 或交流电压最高档。 9.故障分析:串联电路中断路点两端有电压,通路两端无电压(电压表并联测量)。

断开电源,用欧姆表测:断路点两端电阻无穷大,短路处电阻为零。

10.描点后画线的原则:

1)已知规律(表达式):通过尽量多的点,不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,舍弃个别远离的点。

2)未知规律:依点顺序用平滑曲线连点。 11.伏安法测电池电动势ε和内电阻r :

安培表接电池所在回路时:真测εε=;真测r r >电流表内阻影响测量结果的误差。 安培表接电阻所在回路试:真测εε<;真测r r <电压表内阻影响测量结果的误差。 半电流法测电表内阻:并R r g =,测量值偏小;代替法测电表内阻:代替R r g =。 半值(电压)法测电压表内阻:串R r g =,测量值偏大。 十、磁场

1. 安培力方向一定垂直电流与磁场方向决定的平面,即同时有F A ⊥I ,F A ⊥B 。 2. 带电粒子垂直进入磁场做匀速圆周运动:Bq m v R =

,qB

m

T π2=(周期与速度无关)。 3. 在有界磁场中,粒子通过一段圆弧,则圆心一定在这段弧两端点连线的中垂线上。 4. 半径垂直速度方向,即可找到圆心,半径大小由几何关系来求。 5. 粒子沿直线通过正交电、磁场(离子速度选择器)qE Bqv =,B

E

v =

。与粒子的带电性质和带电量多少无关,与进入的方向有关。

6. 冲击电流的冲量:mv t BIL =?,Mv BLq =

7. 通电线圈的磁力矩:有效nBIS nBIS M ==θcos (θ是线圈平面与B 的夹角,S 线圈的面积) 8. 当线圈平面平行于磁场方向,即0=θ时,磁力矩最大,nBIS M m = 十一、电磁感应

1.楞次定律:(阻碍原因)

内外环电流方向:“增反减同”自感电流的方向:“增反减同” 磁铁相对线圈运动:“你追我退,你退我追”

通电导线或线圈旁的线框:线框运动时:“你来我推,你走我拉” 电流变化时:“你增我远离,你减我靠近” 2.i 最大时(

0=??t I ,0=框I )或i 为零时(最大t

I

??最大框I )框均不受力。 3.楞次定律的逆命题:双解,加速向左=减速向右

4.两次感应问题:先因后果,或先果后因,结合安培定则和楞次定律依次判定。

5.平动直杆所受的安培力:总R V L B F 22=,热功率:总

热R V L B P 2

22=。

6.转杆(轮)发电机:ωε2

2

1BL =

7.感生电量:

总

R n Q φ

?=。

图1线框在恒力作用下穿过磁场:进入时产生的焦耳热小于穿出时产生的焦耳热。 图2中:两线框下落过程:重力做功相等甲落地时的速度大于乙落地时的速度。 十二、交流电

1.中性面垂直磁场方向,Φ与e 为互余关系,此消彼长。 2.线圈从中性面开始转动:

t t n t nBS t nBLV e n n ωεωωωωωsin sin sin sin 2=Φ===。

安培力:t L nBI F m A ωsin =

磁力距:R

t

S B n t S BI t L F M m A ωωωω22222

sin sin sin ===

线圈从平行磁场方向开始转动:

t t nBS t nBLV e m ωεωωωcos cos cos 2===

安培力:t L nBI F m A ωcos =

磁力距:R

t

S B n t S BI t L F M m A ωωωω22222

cos cos cos ===

正弦交流电的有效值:RT I 2

=一个周期内产生的总热量。 变压器原线圈:相当于电动机;副线圈相当于发电机。 6.理想变压器原、副线圈相同的量:出入,,,,P P t

f T n U =??φ

7.输电计算的基本模式:

线损

输用线损输用线输

输线输线损线输线损输输输,,

)(,,P P P U U U R U P R I P R I U I U P -=-=====22

十三、光的反射和折射

1.光过玻璃砖,向与界面夹锐角的一侧平移;光过棱镜,向底边偏折。 2.光射到球面、柱面上时,半径是法线。 十四、光的本性

1.双缝干涉条纹的宽度:λd

L

X =?;单色光的干涉条纹为等距离的明暗相间的条纹;白光的干涉条纹中间为白色,两侧为彩色条纹。

2.单色光的衍射条纹中间最宽,两侧逐渐变窄;白光衍射时,中间条纹为白色,两侧为彩色条纹。 3.增透膜的最小厚度为绿光在膜中波长的1/4。

4.用标准样板检查工件表面的情况:条纹向窄处弯是凹;向宽处弯是凸。 5.电磁波穿过介质表面时,频率(和光的颜色)不变。光入介质,n

n c

v 0λλ==, 6.

发电机P 输

U 输

U 用

U 线

十五原子物理 1

2.磁场中的衰变:外切圆是α衰变,内切圆是β衰变,半径与电量成反比。 3.平衡核反应方程:质量数守恒、电荷数守恒。 4.1u=931.5Mev ;u 为原子质量单位,1u=1.66×10-27

kg 5.氢原子任一能级:122

1

r n r n E E E E E n n k p n ==

+=;; k p k n n

n kn n n n

E E E E r ke mv E r v m r ke 222122

2

2

2-=-====;;;

吸收光子,,,,,,量子数↑↓↓↑↑↑↑T V E E E r n k p n

6.大量处于定态的氢原子向基态跃迁时可能产生的光谱线条数:2

)

!(2

-=

n n C n

附录1

SI基本单位

附录2

高中物理重要知识点详细全总结(史上最全)

完整的知识网络构建,让复习备考变得轻松简单! (注意:全篇带★需要牢记!) 物 理 重 要 知 识 点 总 结 (史上最全) 高中物理知识点总结 (注意:全篇带★需要牢记!) 一、力物体的平衡

1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。 2.重力(1)重力是因为地球对物体的吸引而产生的. [注意]重力是因为地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力. 但在地球表面附近,能够认为重力近似等于万有引力 (2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g (3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。 (4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上. 3.弹力(1)产生原因:因为发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的. (2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变. (3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面; 在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面. ①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等. ②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆. (4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解. ★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素相关,单位是N/m. 4.摩擦力 (1)产生的条件:①相互接触的物体间存有压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可. (2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向能够相同也能够相反. (3)判断静摩擦力方向的方法: ①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向. ②平衡法:根据二力平衡条件能够判断静摩擦力的方向. (4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解. ①滑动摩擦力大小:利用公式f=μF N实行计算,其中F N是物体的正压力,不一

高中物理常见结论公式(二级结论)

高中物理二级结论集 温馨提示 1、“二级结论”是常见知识和经验的总结,都是可以推导的。 2、先想前提,后记结论,切勿盲目照搬、套用。 3、常用于解选择题,可以提高解题速度。一般不要用于计算题中。 一、静力学: 1.几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。 2.两个力的合力:F 大+F 小≥F 合≥F 大-F 小。 三个大小相等的共面共点力平衡,力之间的夹角为1200。 3.力的合成和分解是一种等效代换,分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的一种方法、手段。 4.三力共点且平衡,则312123 sin sin sin F F F ααα==(拉密定理)。 5.物体沿斜面匀速下滑,则tan μα=。 6.两个一起运动的物体“刚好脱离”时: 貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相等,此后不等。 7.轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各点力大小相等。因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,“没有记忆力”。 8.轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突变。 9.轻杆能承受纵向拉力、压力,还能承受横向力。力可以发生突变,“没有记忆力”。 10、轻杆一端连绞链,另一端受合力方向:沿杆方向。 二、运动学: 1.在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物; 在处理动力学问题时,只能以地为参照物。 2.匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便: T S S V V V V t 2221212 +=+== 3.匀变速直线运动: 时间等分时, S S aT n n -=-12 , 位移中点的即时速度V V V S 212222=+, V V S t 22 > 纸带点痕求速度、加速度: T S S V t 2212+= ,212T S S a -=,()a S S n T n =--12 1 4.匀变速直线运动,v 0 = 0时: 时间等分点:各时刻速度比:1:2:3:4:5 各时刻总位移比:1:4:9:16:25 各段时间位移比:1:3:5:7:9 位移等分点:各时刻速度比:1∶2∶3∶……

高中物理模型汇总

学习资料收集于网络,仅供参考 高中物理模型汇总大全 模型组合讲解一一爆炸反冲模型 [模型概述] “爆炸反冲”模型是动量守恒的典型应用,其变迁形式也多种多样,如炮发炮弹中的化学能转化为机械能;弹簧两端将物块弹射将弹性势能转化为机械能;核衰变时将核能转化为动能等。 [模型讲解] 例?如图所示海岸炮将炮弹水平射出,炮身质量(不含炮弹)为M,每颗炮弹质量为m, 当炮身固定时,炮弹水平射程为s,那么当炮身不固定时,发射同样的炮弹,水平射程将是多少? 解析:两次发射转化为动能的化学能E是相同的。第一次化学能全部转化为炮弹的动能;第二次化学能转化为炮弹和炮身的动能,而炮弹和炮身水平动量守恒,由动能和动量的关系 2 式E k二丄知,在动量大小相同的情况下,物体的动能和质量成反比,炮弹的动能 2m E, =-mv1 = E,E2 =1mvf M一E,由于平抛的射高相等,两次射程的比等于抛出时初 2 2 M +m 速度之比,即:处亠=.M,所以S2 M。 sv.YM+m *M+m 思考:有一辆炮车总质量为M,静止在水平光滑地面上,当把质量为平面成B角 发射出去,炮弹对地速度为v0,求炮车后退的速度。 提示:系统在水平面上不受外力,故水平方向动量守恒,炮弹对地的水平速度大小为 V o COSV,设炮车后退方向为正方向,则(M -m)v-mv o COSV - 0,v = mV ° C ° S M —m 评点:有时应用整体动量守恒,有时只应用某部分物体动量守恒,有时分过程多次应用动量守恒,有时抓住初、末状态动量即可,要善于选择系统,善于选择过程来研究。 [模型要点] 内力远大于外力,故系统动量守恒P i二p2,有其他形式的能单向转化为动能。所以“爆 m的炮弹沿着与水

高中物理知识点归纳分享

高中物理知识点归纳分享 高中物理知识点归纳分享 1.光本性学说的发展简史 (1)牛顿的微粒说:认为光是高速粒子流.它能解释光的直进现象,光的反射现象. (2)惠更斯的波动说:认为光是某种振动,以波的形式向周围传播.它能解释光的干涉和衍射现象. 2、光的干涉 光的干涉的条件是:有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源。(相干波源的频率必须相同)。形成相干波源的.方法有两种:⑴利用激光(因为激光发出的是单色性极好的光)。⑵设法将同一束光 分为两束(这样两束光都来源于同一个光源,因此频率必然相等)。 下面4个图分别是利用双缝、利用楔形薄膜、利用空气膜、利用平 面镜形成相干光源的示意图。 2.干涉区域内产生的亮、暗纹 ⑴亮纹:屏上某点到双缝的光程差等于波长的整数倍,即 δ=nλ(n=0,1,2,……) ⑵暗纹:屏上某点到双缝的光程差等于半波长的奇数倍,即 δ=(n=0,1,2,……) 相邻亮纹(暗纹)间的距离。用此公式可以测定单色光的波长。用白光作双缝干涉实验时,由于白光内各种色光的波长不同,干涉条 纹间距不同,所以屏的中央是白色亮纹,两边出现彩色条纹。 3.衍射----光通过很小的孔、缝或障碍物时,会在屏上出现明暗相间的条纹,且中央条纹很亮,越向边缘越暗。

⑴各种不同形状的障碍物都能使光发生衍射。 ⑵发生明显衍射的条件是:障碍物(或孔)的尺寸可以跟波长相比,甚至比波长还小。(当障碍物或孔的尺寸小于0.5mm时,有明显衍射 现象。) ⑶在发生明显衍射的条件下当窄缝变窄时亮斑的范围变大条纹间距离变大,而亮度变暗。 4、光的偏振现象:通过偏振片的光波,在垂直于传播方向的平 面上,只沿着一个特定的方向振动,称为偏振光。光的偏振说明光 是横波。 5.光的电磁说 ⑴光是电磁波(麦克斯韦预言、赫兹用实验证明了正确性。) ⑵电磁波谱。波长从大到小排列顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。各种电磁波中,除可见光以外, 相邻两个波段间都有重叠。 各种电磁波的产生机理分别是:无线电波是振荡电路中自由电子的周期性运动产生的;红外线、可见光、紫外线是原子的外层电子受 到激发后产生的;伦琴射线是原子的内层电子受到激发后产生的;γ 射线是原子核受到激发后产生的。 ⑶红外线、紫外线、X射线的主要性质及其应用举例。 种类产生主要性质应用举例 红外线一切物体都能发出热效应遥感、遥控、加热 紫外线一切高温物体能发出化学效应荧光、杀菌、合成VD2 X射线阴极射线射到固体表面穿透能力强人体透视、金属探伤 以上就是新编高中物理知识点归纳之光的波动性和微粒性的全部内容,希望能够对大家有所帮助!

高中物理:力学模型及方法知识归纳

╰ α 高中物理知识归纳(二) ----------------力学模型及方法 1.连接体模型是指运动中几个物体叠放在一起、或并排在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。 整体法是指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体,对整体用牛二定律列方程隔离法是指在需要求连接体内各部分间的相互作用( 如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。 2斜面模型(搞清物体对斜面压力为零的临界条件) 斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定 μ=tgθ物体沿斜面匀速下滑或静止μ> tgθ物体静止于斜面 μ< tgθ物体沿斜面加速下滑a=g(sinθ一μcosθ) 3.轻绳、杆模型 向的力。 杆对球的作用力由运动情况决定 只有θ=arctg( g a)时才沿杆方向 最高点时杆对球的作用力;最低点时的速度?,杆的拉力? 若小球带电呢? 假设单B下摆,最低点的速度V B=R 2g?mgR=2 2 1 B mv 整体下摆2mgR=mg 2 R +'2 B '2 A mv 2 1 mv 2 1 +

F 'A 'B V 2V = ? ' A V = gR 53 ; ' A ' B V 2V ==gR 25 6> V B =R 2g 所以AB 杆对B 做正功,AB 杆对A 做负功 若 V 0 新课标高中物理必修Ⅱ知识点总结 在学习物理的过程中,希望你能养成解题的好习惯,这一点很重要。 1、看题目的时候,很容易会看着头晕转向,这是心理问题,是自己逃避的 表现。因此再看题目的过程中,要手拿笔,画出重要的解题关键点。比 如:物体的开始与结束的状态、平衡状态等等;(这是一个积累过程,习 惯了就会事半功倍,不要不要在乎纸的清洁。); 2、画图;物理解题应该是想象思维、图形结合,再到推理的过程。画图真 的是必不可少的,不能懒而省了这一步。一定要画图,而且要整洁,不 可马虎; 3、辅导书是第二个老师;你若自学辅导书的每一章节前面的是总结梳理, 认真的记忆梳理,你课都可以不听了(不骗人,前提是你真的用功了)。 自习的时候,不要直接做辅导书的题那么快,认真看前面的知识点和例 题,消化好了,绝对受益匪浅。(任何一门理科都可以这么学的) 第一模块:曲线运动、运动的合成和分解 <一> 曲线运动 1、定义:运动轨迹为曲线的运动。 2、物体做曲线运动的方向:做曲线运动的物体,速度方向始终在轨迹的切线方向上。 3、曲线运动的性质:曲线运动一定是变速运动。(选择题) 由于曲线运动速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的加速度必不为零,所受到的合外力必不为零。(选择题) 4、物体做曲线运动的条件 物体所受合外力(加速度)的方向与物体的速度方向不在一条直线上。 总之,做曲线运动的物体所受的合外力一定指向曲线的凹侧。(选择题) 5、分类 ⑴匀变速曲线运动:物体在恒力作用下所做的曲线运动,如平抛运动。 ⑵非匀变速曲线运动:物体在变力(大小变、方向变或两者均变)作用下所做的曲线运动,如圆周运动。 <二> 运动的合成与分解(小船渡河是重点) 1、运动的合成:从已知的分运动来求合运动,叫做运动的合成,包括位移、速度和加速度的合成,由于它们都是矢量,所以遵循平行四边形定则。运动合成重点是判断合运动和分运动,一般地,物体的实际运动就是合运动。(做题依据) 2、运动的分解:求一个已知运动的分运动,叫运动的分解,解题时应按实际“效果”分解,或正交分解。 3、合运动与分运动的关系: ⑴运动的等效性⑵等时性⑶独立性⑷运动的矢量性 4、运动的性质和轨迹 高中物理二级结论集 物理概念、规律和课本上的知识是“一级物理知识”,此外,有一些在做题时常常用到的物理关系 或者做题的经验,叫做“二级结论”。这是在一些常见的物理情景中,由基本规律和基本公式导出的推 论,或者解决某类习题的经验,这些知识在做题时出现率非常高,如果能记住这些二级结论,那么在做填空题或者选择题时就可以直接使用。在做论述、计算题时,虽然必须一步步列方程,不能直接引用二级结论,但是记得二级结论能预知结果,可以简化计算和提高思维起点,也是有用的。 一般地讲,做的题多了,细心的学生自然会熟悉并记住某些二级结论。如果刻意加以整理、理解和记忆,那么二级结论就能发挥出更大的作用。常说内行人“心中有数”,二级结论就是物理内行心中 的“数”。 运用“二级结论”的风险是出现张冠李戴,提出两点建议: 1每个“二级结论”都要熟悉它的推导过程,一则可以在做论述、计算题时顺利列出有关方程,二则可以在记不清楚时进行推导。 2 ?记忆“二级结论”,要同时记清它的使用条件,避免错用。 一、静力学 1. 几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。 几个力平衡,仅其中一个力消失,其它力保持不变,则剩余力的合力是消失力的相反力。 几个力平衡,将这些力的图示按顺序首尾相接,形成闭合多边形。 2 .两个力的合力:F大'F小亠F合亠F大- F小 三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为1200o 3 .研究对象的选取 「整体法——分析系统外力;典型模型:几物体相对静止 1隔离法——分析系统内力必须用隔离法(外力也可用隔离法) 4 .重力一一考虑与否 ①力学:打击、碰撞、爆炸类问题中,可不考虑,但缓冲模型及其他必须考虑; ②电磁学:基本粒子不考虑,但宏观带电体(液滴、小球、金属棒等)必须考虑重力。 5 .轻绳、轻杆、轻弹簧弹力 (1)轻绳:滑轮模型与结点模型 ①滑轮模型一一轻绳跨过光滑滑轮(或光滑挂钩)等,则滑轮两侧的绳子是同一段绳子,而同一段绳中张力处处相等; ②结点模型一一几段绳子打结于某一点,则这几段绳子中张力一般不相等。 (2)轻杆:铰链模型与杠杆模型 ①铰链模型一一轻杆,而且只有两端受力,则杆中弹力只沿杆的方向;②杠杆模型一一轻杆中间也受力,或者重杆(重力作用于重心),则杆中弹力一般不沿杆的方向,杆中弹力方向必须用平衡条件 或动力学条件分析。“杠杆模型”有一个变化,即插入墙中的杆或者被“焊接”在小车上的杆。 (3)轻弹簧:①弹簧中弹力处处相等,②若两端均被约束,则弹力不能突变;一旦出现自由端,弹力立即消失。 6. 物体沿斜面匀速下滑,则J = tan>。 7. 被动力分析 1)被动力:弹力、静摩擦力(0乞f乞f max) (2)分析方法:①产生条件法一一先主动力,后被动力 ②假设法一一假设这个力存在,然后根据平衡或动力学条件计算:若算得为负,即这个力存在, 且方向与假设方向相反;若算得为零,则表示此力不存在。 、运动学 1. 在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物; 在处理动力学问题(用运动定律求加速度、求功、算动量)时,只能以地为参照物。 2. 匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总会带来方便: J X=V=V t—V1+V2S1+S t P 3. 匀变速直线运动:五个参量,知三才能求二。 X2、X3…,注意计数周期T与打点周期T0的关系 ②依据x m?n- X m = n aT2,若是连续6段位移,则有: X5 - X2= 3aT2, X6 - X3= 3aT2 (X6 X5 X4)-(X3 X2 X1) a — 4 .匀变速直线运动,V0 = 0时: 时间等分点:各时刻速度比: 各时刻总位移比:各段时 间内位移比: 到达各分点时间比 2 5 .自由落体:g取10m∕s n秒末速度(m∕s): n 秒末下落高度(m): 5、20、45、80、125 第n秒内下落高度(m): 5、15、25、35、45 6 .上抛运动:对称性:t上=t下,V上=V下,h 2 2T 纸带法求速度、加速度: S1 S2 _ 2T S^-Sl X1、 逐差法:①在纸带上标出 X^X I= 3aT2, 三式联立,得: 9T2 4: 3:4: 5 16: 25 1: 3: 5: 7: 9 位移等分点:各时刻速度比: 1 : 2 :、3 : 通过各段时间比1 : 、2 -1 :( ? 3—2 ): 10, 20, 30, 40, 50 2 v m _ 2g 位移中点的瞬时速度: Vt "2 V S V t "2 "2 第9专题高中物理常见的物理模型 方法概述 高考命题以《考试大纲》为依据,考查学生对高中物理知识的掌握情况,体现了“知识与技能、过程与方法并重”的高中物理学习思想.每年各地的高考题为了避免雷同而千变万化、多姿多彩,但又总有一些共性,这些共性可粗略地总结如下: (1)选择题中一般都包含3~4道关于振动与波、原子物理、光学、热学的试题. (2)实验题以考查电路、电学测量为主,两道实验小题中出一道较新颖的设计性实验题的可能性较大. (3)试卷中下列常见的物理模型出现的概率较大:斜面问题、叠加体模型(包含子弹射入)、带电粒子的加速与偏转、天体问题(圆周运动)、轻绳(轻杆)连接体模型、传送带问题、含弹簧的连接体模型. 高考中常出现的物理模型中,有些问题在高考中变化较大,或者在前面专题中已有较全面的论述,在这里就不再论述和例举.斜面问题、叠加体模型、含弹簧的连接体模型等在高考中的地位特别重要,本专题就这几类模型进行归纳总结和强化训练;传送带问题在高考中出现的概率也较大,而且解题思路独特,本专题也略加论述. 热点、重点、难点 一、斜面问题 在每年各地的高考卷中几乎都有关于斜面模型的试题.如20XX年高考全国理综卷Ⅰ第25题、北京理综卷第18题、天津理综卷第1题、上海物理卷第22题等,20XX年高考全国理综卷Ⅰ第14题、全国理综卷Ⅱ第16题、北京理综卷第20题、江苏物理卷第7题和第15题等.在前面的复习中,我们对这一模型的例举和训练也比较多,遇到这类问题时,以下结论可以帮助大家更好、更快地理清解题思路和选择解题方法. 1.自由释放的滑块能在斜面上(如图9-1 甲所示)匀速下滑时,m与M之间的动摩擦因数μ=gtan θ. 图9-1甲 2.自由释放的滑块在斜面上(如图9-1 甲所示): (1)静止或匀速下滑时,斜面M对水平地面的静摩擦力为零; (2)加速下滑时,斜面对水平地面的静摩擦力水平向右; (3)减速下滑时,斜面对水平地面的静摩擦力水平向左. 3.自由释放的滑块在斜面上(如图9-1乙所示)匀速下滑时,M对水平地面的静摩擦力为零,这一过程中再在m上加上任何方向的作用力,(在m停止前)M对水平地面的静摩擦力依然为零(见一轮书中的方法概述). 高一物理知识点归纳大全 从初中进入高中以后,就会慢慢觉得物理公式比以前更难学习了,其实学透物理公式并不是难的事情,以下是我整理的物理公式内容,希望可以给大家提供作为参考借鉴。 基本符号 Δ代表'变化的 t代表'时间等,依情况定,你应该知道' T代表'时间' a代表'加速度' v。代表'初速度' v代表'末速度' x代表'位移' k代表'进度系数' 注意,写在字母前面的数字代表几倍的量,写在字母后面的数字代表几次方. 运动学公式 v=v。+at无需x时 v2=2ax+v。2无需t时 x=v。+0.5at2无需v时 x=((v。+v)/2)t无需a时 x=vt-0.5at2无需v。时 一段时间的中间时刻速度(匀加速)=(v。+v)/2 一段时间的中间位移速度(匀加速)=根号下((v。2+v2)/2) 重力加速度的相关公式,只要把v。当成0就可以了.g一般取10 相互作用力公式 F=kx 两个弹簧串联,进度系数为两个弹簧进度系数的倒数相加的倒数 两个弹簧并联,进度系数连个弹簧进度系数的和 运动学: 匀变速直线运动 ①v=v(初速度)+at ②x=v(初速度)t+?at平方=v+v(初速度)/2×t ③v的平方-v(初速度)的平方=2ax ④x(末位置)-x(初位置)=a×t的平方 自由落体运动(初速度为0)套前面的公式,初速度为0 重力:G=mg(重力加速度)弹力:F=kx摩擦力:F=μF(正压力)引申:物体的滑动摩擦力小于等于物体的最大静摩擦 匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0} 8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s; l v 0 v S v 0 A B v 0 A B v 0 l 滑块、子弹打木块模型之一 子弹打木块模型:包括一物块在木板上滑动等。μNS 相=ΔE k 系统=Q ,Q 为摩擦在系统中产生的热量。②小球在置于光滑水平面上的竖直平面内弧形光滑轨道上滑动 :包括小车上悬一单摆单摆的摆动过程等。小球上升到最高点时系统有共同速度(或有共同的水平速度);系统内弹力做功时,不将机械能转化为其它形式的能,因此过程中系统机械能守恒。 例题:质量为M 、长为l 的木块静止在光滑水平面上,现有一质量为m 的子弹以水平初速v 0射入木块,穿出时子弹速度为v ,求子弹与木块作用过程中系统损失的机械能。 解:如图,设子弹穿过木块时所受阻力为f ,突出时木块速度为V ,位移为S ,则子弹位移为(S+l)。水平方向不受外力,由动量守恒定律得:mv 0=mv+MV ① 由动能定理,对子弹 -f(s+l )=2 022 121 mv mv - ② 对木块 fs=02 12-MV ③ 由①式得 v= )(0v v M m - 代入③式有 fs=2022 )(21v v M m M -? ④ ②+④得 f l =})]([2121{212 12 1 2 120220222 v v M m M mv mv MV mv mv -+-=-- 由能量守恒知,系统减少的机械能等于子弹与木块摩擦而产生的内能。即Q=f l ,l 为子弹现木块的相对位移。 结论:系统损失的机械能等于因摩擦而产生的内能,且等于摩擦力与两物体相对位移的乘积。即 Q=ΔE 系统=μNS 相 其分量式为:Q=f 1S 相1+f 2S 相2+……+f n S 相n =ΔE 系统 1.在光滑水平面上并排放两个相同的木板,长度均为L=1.00m ,一质量 与木板相同的金属块,以v 0=2.00m/s 的初速度向右滑上木板A ,金属 块与木板间动摩擦因数为μ=0.1,g 取10m/s 2 。求两木板的最后速度。 2.如图示,一质量为M 长为l 的长方形木块B 放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m 的小木块A ,m <M ,现以地面为参照物,给A 和B 以大小相等、方向相反的初速度 (如图),使A 开始向左运动,B 开始向右运动,但最后A 刚好没有滑离 B 板。以地面为参照系。 ⑴若已知A 和B 的初速度大小为v 0,求它们最后速度的大小和方向; ⑵若初速度的大小未知,求小木块A 向左运动到最远处(从地面上看)到出发点的距离。 3.一平直木板C 静止在光滑水平面上,今有两小物块A 和B 分别以2v 0和v 0的初速度沿同一直线从长木板 高考总复习知识网络一览表物理 高中物理知识点总结大全 一、质点的运动(1)------直线运动 1)匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则aF2) 2.互成角度力的合成: F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理)F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2 3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4.力的正交分Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx) 注: (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则; (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立; (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图; (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小; (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算. 四、动力学(运动和力) 1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止 2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致} 3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动} 4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理} 5.超重:FN>G,失重:FNr} 3.受迫振动频率特点:f=f驱动力 4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕 5.机械波、横波、纵波〔见第二册P2〕 6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定} 7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波) 8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大 9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同) 10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕} 注: (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身; 高中物理常用二级结论 汇总 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN 一、静力学: 1.几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。 2.两个力的合力: 三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为120°。 3.力的合成和分解是一种等效代换,分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的一种方法、手段。 4.三力共点且平衡,则有 5.物体沿斜面匀速下滑,则 6.两个一起运动的物体“刚好脱离”时: 貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相等,此后不等。 7.轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各点张力大小相等。因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,“没有记忆力”。 8.轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突变。 9.轻杆能承受纵向拉力、压力,还能承受横向力。力可以发生突变,“没有记忆力”。 二、运动学: 1.在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物; 在处理动力学问题时,只能以地为参照物。 2.匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便: 3.匀变速直线运动: 4.匀变速直线运动,v0 = 0时: 时间等分点:各时刻速度比:1:2:3:4:5 各时刻总位移比:1:4:9:16:25 各段时间内位移比:1:3:5:7:9 5.自由落体: n秒末速度(m/s): 10,20,30,40,50 n秒末下落高度(m):5、20、45、80、125 第n秒内下落高度(m):5、15、25、35、45 6.上抛运动:有对称性: 7.相对运动:共同的分运动不产生相对位移。 8.“刹车陷阱”:给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用求滑行距离。9.绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。 10.两个物体刚好不相撞的临界条件是:接触时速度相等或者匀速运动的速度相等。 11.物体刚好滑到小车(木板)一端的临界条件是:物体滑到小车(木板)一端时与小车速度相等。 12.在同一直线上运动的两个物体距离最大(小)的临界条件是:速度相等。 三、运动定律: 高中物理知识点总结(经典版) 第一章、力 一、力F:物体对物体的作用。 1、单位:牛(N) 2、力的三要素:大小、方向、作用点。 3、物体间力的作用是相互的。即作用力与反作用力,但它们不在同一物体上,不是平衡力。作用力与 反作用力是同性质的力,有同时性。 二、力的分类: 1、按按性质分:重力G、弹力N、摩擦力f 按效果分:压力、支持力、动力、阻力、向心力、回复力。 按研究对象分:外力、内力。 2、重力G:由于受地球吸引而产生,竖直向下。G=mg 重心的位置与物体的质量分布与形状有关。质量均匀、形状规则的物体重心在几何中心上,不一定在物体上。 弹力:由于接触形变而产生,与形变方向相反或垂直接触面。F=k×Δx 摩擦力f:阻碍相对运动的力,方向与相对运动方向相反。 滑动摩擦力:f=μN(N不是G,μ表示接触面的粗糙程度,只与材料有关,与重力、压力无关。) 相同条件下,滚动摩擦<滑动摩擦。 静摩擦力:用二力平衡来计算。 用一水平力推一静止的物体并使它匀速直线运动,推力F与摩擦力f的关系如图所示。 力的合成与分解:遵循平行四边形定则。以分力F1、F2为邻边作平行四边形,合力F的大小和方向可用这两个邻边之间的对角线表示。 |F1-F2|≤F合≤F1+F2 F合2=F12+F22+ 2F1F2cosQ 平动平衡:共点力使物体保持匀速直线运动状态或静止状态。 解题方法:先受力分析,然后根据题意建立坐标 系,将不在坐标系上的力分解。如受力在三个以 内,可用力的合成。 利用平衡力来解题。 F x合力=0 F y合力=0 注:已知一个合力的大小与方向,当一个分力的 方向确定,另一个分力与这个分力垂直是最小 值。 转动平衡:物体保持静止或匀速转动状态。 解题方法:先受力分析,然后作出对应力的力臂(最长力臂是指转轴到力的作用点的直线距离)。分析正、负力矩。 利用力矩来解题:M合力矩=FL合力矩=0 或M正力矩= M负力矩 第二章、直线运动 物理重要二级结论(全) 熟记 “二级结论”,在做填空题或选择题时,就可直接使用。在做计算题时,虽必须一步步列方程,一般不能直接引用“二级结论”,但只要记得“二级结论”,就能预知结果,可以简化计算和提高思维起点,也是有用的。 细心的学生,只要做的题多了,并注意总结和整理,就能熟悉和记住某些“二级结论”,做到“心中有数”,提高做题的效率和准确度。 运用“二级结论”,谨防“张冠李戴”,因此要特别注意熟悉每个“二级结论”的推导过程,记清楚它的适用条件,避免由于错用而造成不应有的损失。 下面列出一些“二级结论”,供做题时参考,并在自己做题的实践中,注意补充和修正。 一、电磁感应 1.楞次定律:(阻碍原因) 内外环电流方向:“增反减同”自感电流的方向:“增反减同” 磁铁相对线圈运动:“你追我退,你退我追” 通电导线或线圈旁的线框:线框运动时:“你来我推,你走我拉” 电流变化时:“你增我远离,你减我靠近” 2.i 最大时( 0=??t I ,0=框I )或i 为零时(最大t I ??最大框I )框均不受力。 3.楞次定律的逆命题:双解,加速向左=减速向右 4.两次感应问题:先因后果,或先果后因,结合安培定则和楞次定律依次判定。 5.平动直杆所受的安培力:总 R V L B F 22=,热功率:总热R V L B P 2 22=。 6.转杆(轮)发电机:ωε2 2 1 BL = 7.感生电量:总 R n Q φ ?= 。 图1线框在恒力作用下穿过磁场:进入时产生的焦耳热小于穿出时产生的焦耳热。 图2中:两线框下落过程:重力做功相等甲落地时的速度大于乙落地时的速度。 二、运动学 1.初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动) 时间等分(T ): ① 1T 内、 2T 内、3T 内······位移比:S 1:S 2:S 3=12:22:32 ② 1T 末、2T 末、3T 末 ·· ·· ··速度比:V 1:V 2:V 3=1:2:3 ③ 第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内···的位移之比: S Ⅰ:S Ⅱ:S Ⅲ=1:3:5 ④ΔS=aT 2 S n -S n-k = k aT 2 a=ΔS/T 2 a =( S n -S n-k )/k T 2 位移等分(S 0): ① 1S 0处、2 S 0处、3 S 0处···速度比:V 1:V 2:V 3:···V n = ② 经过1S 0时、2 S 0时、3 S 0时···时间比: ③ 经过第一个1S 0、第二个2 S 0、第三个3 S 0···时间比 ) 1(::)23(:)12(:1::::321----=n n t t t t n ) ::3:2:1n n ::3:2:1 质点参考系和坐标系 时间和位移 实验:用打点计时器测速度 知识点总结 了解打点计时器的构造;会用打点计时器研究物体速度随时间变化的规律;通过分析纸带测定匀变速直线运动的加速度及其某时刻的速度;学会用图像法、列表法处理实验数据。 一、实验目的 1.练习使用打点计时器,学会用打上的点的纸带研究物体的运动。 3.测定匀变速直线运动的加速度。 二、实验原理 ⑴电磁打点计时器 ①工作电压:4~6V的交流电源 ②打点周期:T=0.02s,f=50赫兹 ⑵电火花计时器 ①工作电压:220V的交流电源 ②打点周期:T=0.02s,f=50赫兹 ③打点原理:它利用火花放电在纸带上打出小孔而显示点迹的计时器,当接通220V的交流电源,按下脉冲输出开关时,计时器发出的脉冲电流经接正极的放电针、墨粉纸盘到接负极的纸盘轴,产生电火花,于是在纸带上就打下一系列的点迹。 ⑵由纸带判断物体做匀变速直线运动的方法 0、1、2…为时间间隔相等的各计数点,s1、s2、s3、…为相邻两计数点间的距离,若△s=s2-s1=s3-s2=…=恒量,即若连续相等的时间间隔内的位移之差为恒量,则与纸带相连的物体的运动为匀变速直线运动。 ⑶由纸带求物体运动加速度的方法 三、实验器材 小车,细绳,钩码,一端附有定滑轮的长木板,电火花打点计时器(或打点计时器),低压交流电源,导线两根,纸带,米尺。 四、实验步骤 1.把一端附有定滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路,如图所示。 2.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过滑轮,并在细绳的另一端挂上合适的钩码,试放手后,小车能在长木板上平稳地加速滑行一段距离,把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车的后面。 3.把小车停在靠近打点计时器处,先接通电源,再放开小车,让小车运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点, 取下纸带, 换上新纸带, 重复实验三次。 4.选择一条比较理想的纸带,舍掉开头的比较密集的点子, 确定好计数始点0, 标明计数点,正确使用毫米刻度尺测量两点间的距离,用逐差法求出加速度值,最后求其平均值。也可求出各计数点对应的速度, 作v-t图线, 求得直线的斜率即为物体运动的加速度。 五、注意事项 1.纸带打完后及时断开电源。 2.小车的加速度应适当大一些,以能在纸带上长约50cm的范围内清楚地取7~8个计数点为宜。 3.应区别计时器打出的轨迹点与人为选取的计数点,通常每隔4个轨迹点选1个计数点,选取的记数点不少于6个。 4.不要分段测量各段位移,可统一量出各计数点到计数起点0之间的距离,读数时应估读到毫米的下一位。 常见考法 纸带处理时高中遇到的第一个实验,非常重要,在平时的练习中、月考、期中、期末考试均会高频率出现,以致在学业水平测试和高考中也做为重点考察内容,是选择、填空题的形式出现,同学们要引起重视。 误区提醒 要注意的就是会判断纸带的运动形式、会计算某点速度、会计算加速度,在运算的过 高三物理——结论性语句及二级结论 一、力和牛顿运动定律 1.静力学 (1)绳上的张力一定沿着绳指向绳收缩的方向. (2)支持力(压力)一定垂直支持面指向被支持(被压)的物体,压力N 不一定等于重力G . (3)两个力的合力的大小范围:|F 1-F 2|≤F ≤F 1+F 2. (4)三个共点力平衡,则任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反,多个共点力平衡时也有这样的特点. (5)两个分力F 1和F 2的合力为F ,若已知合力(或一个分力)的大小和方向,又知另一个分力(或合力)的方向,则第三个力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值. 图1 (6)物体沿斜面匀速下滑,则tan μα=. 2.运动和力 (1)沿粗糙水平面滑行的物体:a =μg (2)沿光滑斜面下滑的物体:a =g sin α (3)沿粗糙斜面下滑的物体:a =g (sin α-μcos α) (4)沿如图2所示光滑斜面下滑的物体: (5)一起加速运动的物体系,若力是作用于m 1上,则m 1和m 2的相互作用力为N =m 2F m 1+m 2,与有无 摩擦无关,平面、斜面、竖直方向都一样. (6)下面几种物理模型,在临界情况下,a=g tan α. (7)如图5所示物理模型,刚好脱离时,弹力为零,此时速度相等,加速度相等,之前整体分析,之后隔离分析. (8)下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大. (9)超重:a 方向竖直向上(匀加速上升,匀减速下降). 失重:a 方向竖直向下(匀减速上升,匀加速下降). (10)系统的牛顿第二定律 x x x x a m a m a m F 332211++=∑ (整体法——求系统外力) y y y y a m a m a m F 332211++=∑ 二、直线运动和曲线运动 一、直线运动 1.初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动)的常用比例 时间等分(T ):①1T 末、2T 末、3T 末、…、nT 末的速度比:v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =1∶2∶3∶…∶n . ②第1个T 内、第2个T 内、第3个T 内、…、第n 个T 内的位移之比:x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =1∶3∶5∶…∶(2n -1). ③连续相等时间内的位移差Δx =aT 2,进一步有x m -x n =(m -n )aT 2,此结论常用于求加速度a =Δx T 2= x m -x n m -n T 2 . 位移等分(x ):通过第1个x 、第2个x 、第3个x 、…、第n 个x 所用时间比: t 1∶t 2∶t 3∶…∶t n =1∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(n -n -1). 2.匀变速直线运动的平均速度 ①v =v t 2=v 0+v 2=x 1+x 2 2T . ②前一半时间的平均速度为v 1,后一半时间的平均速度为v 2,则全程的平均速度:v =v 1+v 2 2. ③前一半路程的平均速度为v 1,后一半路程的平均速度为v 2,则全程的平均速度:v =2v 1v 2 v 1+v 2 . 3.匀变速直线运动中间时刻、中间位置的速度 v t 2=v =v 0+v 2,v x 2 =v 20 +v 2 2 . 4.如果物体位移的表达式为x =At 2+Bt ,则物体做匀变速直线运动,初速度v 0=B (m/s),加速度a =2A (m/s 2). 5.自由落体运动的时间t = 2h g . l v 0 v S v 0 A B v 0 A B v 0 l 滑块、子弹打木块模型之一 子弹打木块模型:包括一物块在木板上滑动等。μNS 相=ΔE k 系统=Q ,Q 为摩擦在系统中产生的热量。②小球在置于光滑水平面上的竖直平面内弧形光滑轨道上滑动 :包括小车上悬一单摆单摆的摆动过程等。小球上升到最高点时系统有共同速度(或有共同的水平速度);系统内弹力做功时,不将机械能转化为其它形式的能,因此过程中系统机械能守恒。 例题:质量为M 、长为l 的木块静止在光滑水平面上,现有一质量为m 的子弹以水平初速v 0射入木块,穿出时子弹速度为v ,求子弹与木块作用过程中系统损失的机械能。 解:如图,设子弹穿过木块时所受阻力为f ,突出时木块速度为V ,位移为S ,则子弹位移为(S+l)。水平方向不受外力,由动量守恒定律得:mv 0=mv+MV ① 由动能定理,对子弹 -f(s+l )=2022121 mv mv - ② 对木块 fs=0212-MV ③ 由①式得 v= )(0v v M m - 代入③式有 fs=2022)(21v v M m M -? ④ ②+④得 f l =})]([2121{21212121 202202220 v v M m M mv mv MV mv mv -+-=-- 由能量守恒知,系统减少的机械能等于子弹与木块摩擦而产生的内能。即Q=f l ,l 为子弹现木块的相对位移。 结论:系统损失的机械能等于因摩擦而产生的内能,且等于摩擦力与两物体相对位移的乘积。即 Q=ΔE 系统=μNS 相 其分量式为:Q=f 1S 相1+f 2S 相2+……+f n S 相n =ΔE 系统 1.在光滑水平面上并排放两个相同的木板,长度均为L=1.00m ,一质量 与木板相同的金属块,以v 0=2.00m/s 的初速度向右滑上木板A ,金属 块与木板间动摩擦因数为μ=0.1,g 取10m/s 2。求两木板的最后速度。 2.如图示,一质量为M 长为l 的长方形木块B 放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m 的小木块A ,m <M ,现以地面为参照物,给A 和B 以大小相等、方向相反的初速度 (如图),使A 开始向左运动,B 开始向右运动,但最后A 刚好没有滑离 B 板。以地面为参照系。 ⑴若已知A 和B 的初速度大小为v 0,求它们最后速度的大小和方向; ⑵若初速度的大小未知,求小木块A 向左运动到最远处(从地面上看)到出发点的距离。 3.一平直木板C 静止在光滑水平面上,今有两小物块A 和B 分别以2v 0和v 0的初速度沿同一直线从长木板高中物理必修2知识点归纳重点

高中物理二级结论集

高中物理常见的物理模型易错题归纳总结及答案分析

高一物理知识点归纳大全

高中物理模型总结汇总

高中物理知识点总结大全

高中物理常用二级结论汇总

最详细的高中物理知识点总结(最全版)

高中物理高分必备二级结论

(完整版)高一物理知识点归纳

(完整word版)高中物理二级结论(最新整理)

高中物理模型总结整理