2019-2020年高三质检历史试题及答案

2019-2020年高三质检历史试题及答案

第I卷(选择题,共50分}

本卷共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 我国的二十四节气具体有“立春、雨水、惊蛰、春分、清明、……冬至、小寒、大寒”等名称。下列关于二十四节气的表述不正确的是

A.节气反映四季变化与中国传统农业密切相关

B. 节气体现了国家的“重农抑商”政策

C. 节气影响着中国人的生产与生活

D. 节气体现中国古代天文历法的进步

2.据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细。明万历年间“镇(景德镍)上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”。这一记载包含的历史信息主要有:①流动人口众多②制瓷业发③佣工主要为地主做农活,打短工④出现资本主义萌芽

A. ①② B . ②③ C. ②③④ D. ①②④

3. 名字不仅仅是一个人的符号,有时还是一个时代的符号。在《宋史》中大景出现丁如:焦守节、李克让、陈从信、赵安仁、张忠恕等名字。这一现象产生的思想根源是

A. 宗法思想 B . 法家思想 C. 佛家思想 D. 理学思想

4. 明末文人袁宏道说,江南地区出版业繁荣,不少书籍“原板未行,翻刻踵布”,与这一现象直接相关的因素是当时

①商品经济繁荣②市民文学兴盛③印刷工艺提高④考据之学兴起

A. ①②③ B . ①②④ C. ①③④ D. ②③④

5. 《中华民国临时约法》是在“南北议和”的过程中制定的,于袁世凯在北京就任临时大总统次日公布。它规定“中华民国主权属于国民全体”。参议院为行使立法权的机关,选举产生临时大总统、副总统,弹劾临时大总统和国务委员;临时大总统和内阁为行政机关;法院是司法机关,行使审判权。对此材料理解错误的是

A. “中华民国主权属于国民全体”体现启蒙思想家康德“社会契约论与人民主权说”B.关于参议院、总统、国务委员、法院的规定体现孟德斯鸠“权力的制约与平衡原则”

C.《临时约法》的制定从一开始就是为限制袁世凯有可能的独裁专制甚至复辟行为

D. 《临时约法》在一定程度上仿照了美围“三权分立”、“民主共和”政治体制

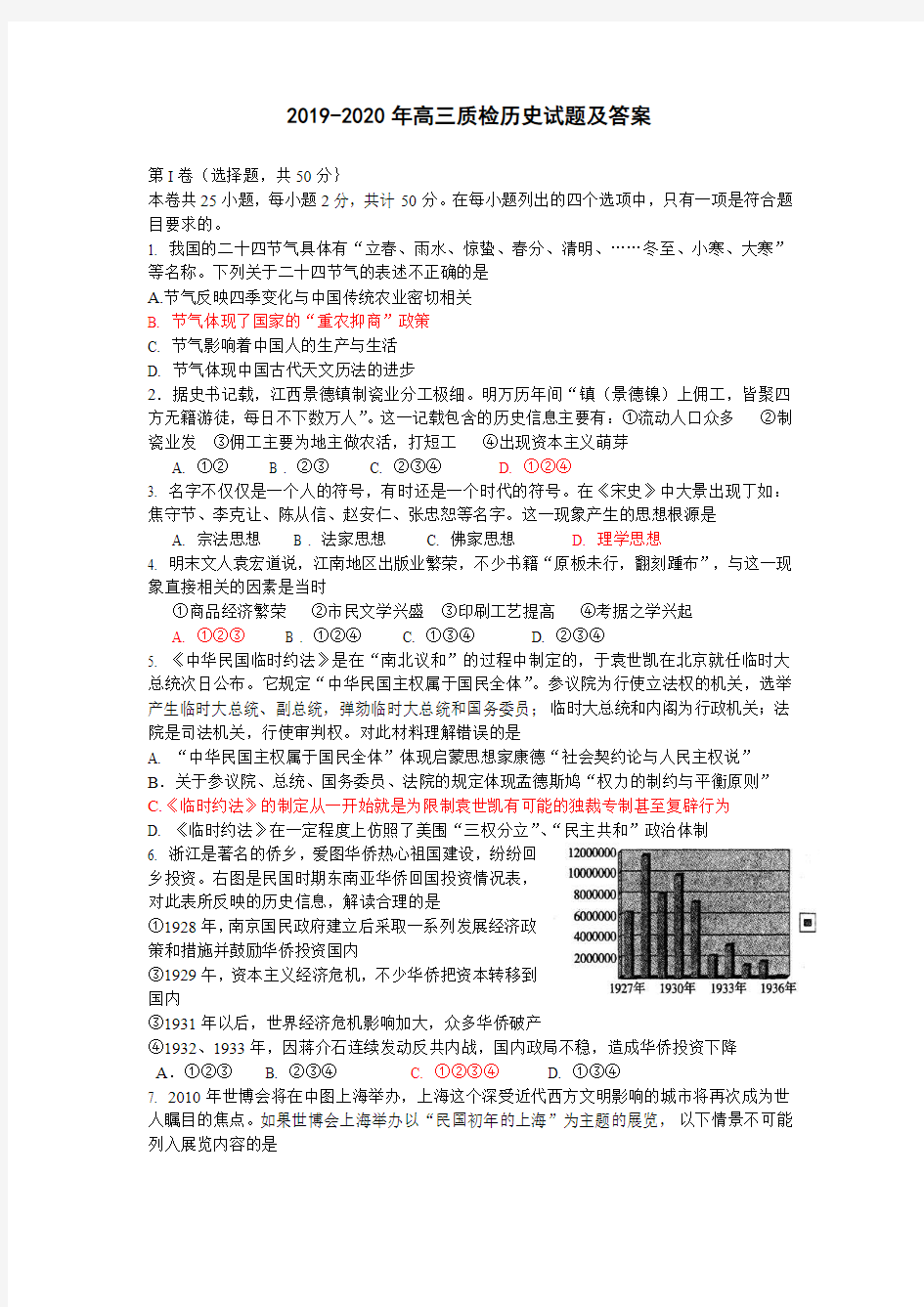

6. 浙江是著名的侨乡,爱图华侨热心祖国建设,纷纷回

乡投资。右图是民国时期东南亚华侨回国投资情况表,

对此表所反映的历史信息,解读合理的是

①1928年,南京国民政府建立后采取一系列发展经济政

策和措施并鼓励华侨投资国内

③1929午,资本主义经济危机,不少华侨把资本转移到

国内

③1931年以后,世界经济危机影响加大,众多华侨破产

④1932、1933年,因蒋介石连续发动反共内战,国内政局不稳,造成华侨投资下降

A.①②③ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①③④

7. 2010年世博会将在中图上海举办,上海这个深受近代西方文明影响的城市将再次成为世人瞩目的焦点。如果世博会上海举办以“民国初年的上海”为主题的展览,以下情景不可能列入展览内容的是

A. 看电视剧

B. 到徐园观看电影

C. 穿上中山装

D.品尝西餐

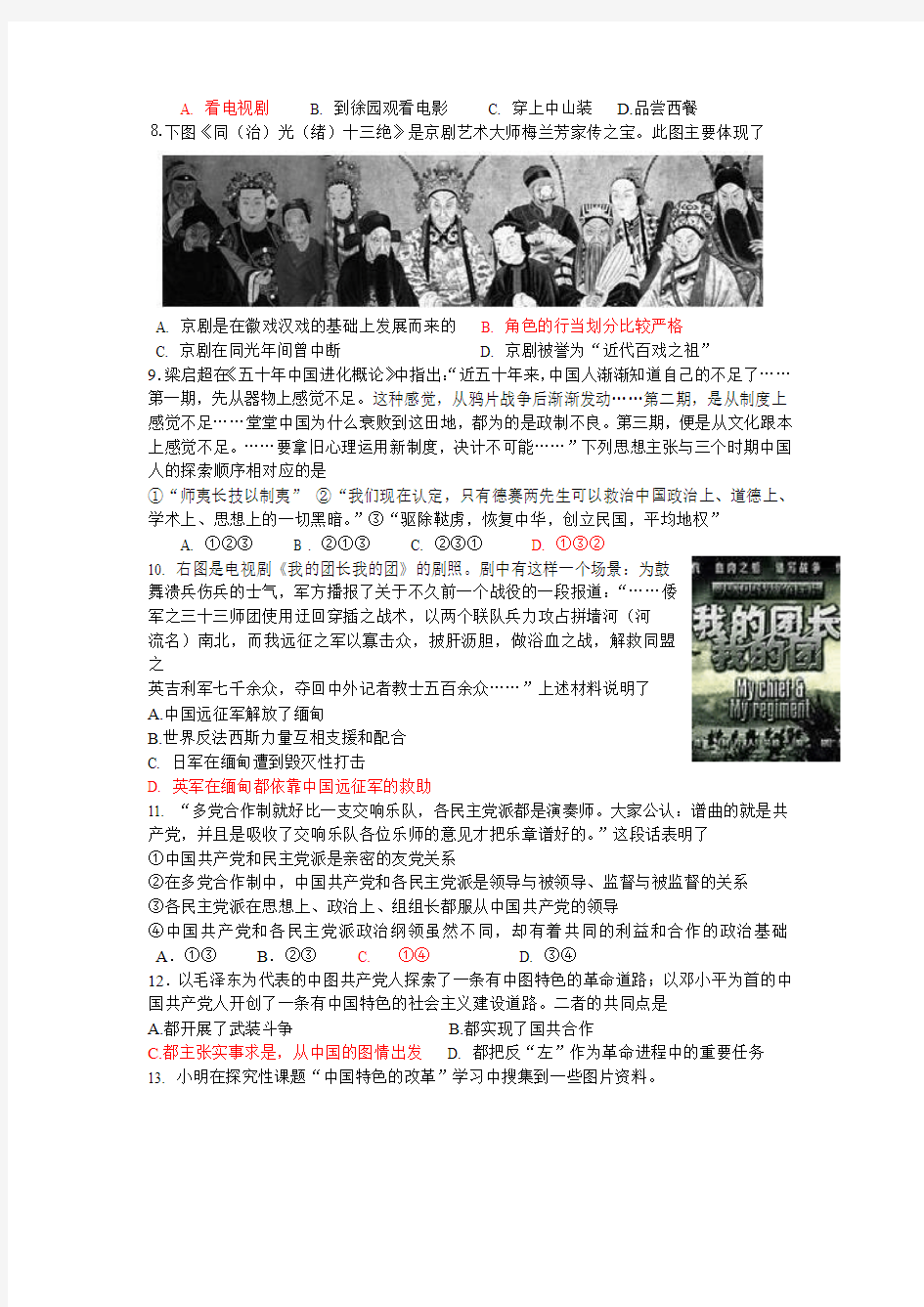

⒏下图《同(治)光(绪)十三绝》是京剧艺术大师梅兰芳家传之宝。此图主要体现了

A. 京剧是在徽戏汉戏的基础上发展而来的

B. 角色的行当划分比较严格

C. 京剧在同光年间曾中断

D. 京剧被誉为“近代百戏之祖”

9.梁启超在《五十年中国进化概论》中指出:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从器物上感觉不足。这种感觉,从鸦片战争后渐渐发动……第二期,是从制度上感觉不足……堂堂中国为什么衰败到这田地,都为的是政制不良。第三期,便是从文化跟本上感觉不足。……要拿旧心理运用新制度,决计不可能……”下列思想主张与三个时期中国人的探索顺序相对应的是

①“师夷长技以制夷”②“我们现在认定,只有德赛两先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。”③“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

A. ①②③ B . ②①③ C. ②③① D. ①③②

10. 右图是电视剧《我的团长我的团》的剧照。剧中有这样一个场景:为鼓

舞溃兵伤兵的士气,军方播报了关于不久前一个战役的一段报道:“……倭

军之三十三师团使用迂回穿插之战术,以两个联队兵力攻占拼墙河(河

流名)南北,而我远征之军以寡击众,披肝沥胆,做浴血之战,解救同盟

之

英吉利军七千余众,夺回中外记者教士五百余众……”上述材料说明了

A.中国远征军解放了缅甸

B.世界反法西斯力量互相支援和配合

C. 日军在缅甸遭到毁灭性打击

D. 英军在缅甸都依靠中国远征军的救助

11. “多党合作制就好比一支交响乐队,各民主党派都是演奏师。大家公认:谱曲的就是共产党,并且是吸收了交响乐队各位乐师的意见才把乐章谱好的。”这段话表明了

①中国共产党和民主党派是亲密的友党关系

②在多党合作制中,中国共产党和各民主党派是领导与被领导、监督与被监督的关系

③各民主党派在思想上、政治上、组组长都服从中国共产党的领导

④中国共产党和各民主党派政治纲领虽然不同,却有着共同的利益和合作的政治基础A.①③B.②③ C. ①④ D. ③④

12.以毛泽东为代表的中图共产党人探索了一条有中图特色的革命道路;以邓小平为首的中国共产党人开创了一条有中国特色的社会主义建设道路。二者的共同点是

A.都开展了武装斗争

B.都实现了国共合作

C.都主张实事求是,从中国的图情出发

D. 都把反“左”作为革命进程中的重要任务

13. 小明在探究性课题“中国特色的改革”学习中搜集到一些图片资料。

根据上述这些图片资料,他得出这样一些结论,正确的是

①从群众自发到中央肯定、推动②由试点到全国推广③从农村到城市④从经济体制

改革到政治体制改革。

A.①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

14. 握手,是人类文明发展到一定阶段的产物,握手已成为现代社交场舍中一种常见礼节。国际舞台上“巨人”的握手,有时会引起国际社会的“震动”。下列三幅“握手”图片所反

映的事实,解读正确的是

图1(20世纪50年代初) 图2(20世纪70年代初) 图3(21世纪初)

①图1斯大林与毛泽东的握手,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策

②图2尼克松与毛泽东的握手,标志着中美两国正式建交

③图3联合国安理会五大常任理事国首脑的握手,表明中国积极开展以联合国为中心的多边

外交

A.①②③B.①②C.②③D.①③

15. 希米奥,30岁,是一个普通商家庭中的男主人。公元前430年的一天,他去参加事实上国家最高权力机构——“公民大会”,并在会上发言和表决,还领取了一份国家发放的津贴。这一情景最有可能出现于

A.古代埃及 B. 古代中国 C. 古代雅典 D.古代罗马

16.电影《鸦片战争》中有这样的镜头:英国议会,外交大臣巴麦尊提出出兵进攻中国,议

会以271票对2622票的微弱多数通过了侵华战争拨款。英国维多利亚女王最终同意对华宣

战。对对上述材料理解不正确的是:

A.英王是虚位元首,议会掌握国家权力

B.英王形式上有对外宣战的权力

C.英王是国家元首,议会对英王负责

D.议会主权至上,英王要遵从议会通过的决议

17. 约翰尼夫在《战争与人类进步》一书中这样写到:“从1785年到1824年,经历着一个多么巨大的变化啊!在有文字记载两千年历史中,风俗、思想和信仰,恐怕从来未有过这样巨大的革命。”上述材料所指的这场革命是指

A. 英国光荣革命B.工业革命C. 法国启蒙运动 D. 巴黎公社革命

18.在历史学习中,我们经常会碰到“历史现象”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史现象的理性认识和基本判断基础上形成的结论。下列属于历史结论的是

A.在1932年的总统选举中,胡佛在四面楚歌中下台

B.罗斯福新政开创了国家干预经济新模式,对资本主义发展产生了深远影响

C.克林顿上台后实施了“宏观凋控、微观自主”的经济政策

D.为实现工业化,苏联人民以饱满的热情投身于国家建设当中

19. “里程碑”是我们经带用到的一个词语。《现代汉语词典》中对“里程碑”的定义是:第一是设于道路旁边用以记载里数的标志;第二是比喻历史发展过程中可以作为标志性的大事。俄国十月革命对世界无产阶级革命来说具有“里程碑”意义。对此理解正确的是

A.是建立无产阶级专政的第一次伟大尝试

B.建立了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家

C. 标志着俄国成为社会主义强国

D.改变了第一次世界大战中的力量对比,标志世界大战的结束

20。右图是载于1947年苏联报纸上的一副漫画。一个因战争而

奄奄一息的伤者,躺在墨条旗铺就的棺材上,一名外科医生正在

紧张施救,但仅仅是把一张一张的美元贴到伤者身上而已。这幅

漫画是在讥讽

A.布雷顿森林体系

B.马歇尔计划

C.杜鲁门主义

D.铁幕演说

21. 2009年5月24号,历史学家霍布斯鲍姆在法国《解放报》上撰

文指出:“金融危机让人们重现发现社会主义……重回列宁时代或许可以找到挽救自由主义的办法。”下列列宁时代所采取的措施中对克服今天的金融危机仍有启示作用的是

A. 取消一起商品贸易,实施配给制

B.国家统一地价,实行计划经济体制

C.大中企业收归国有,小企业实行国家监督

D.国家掌握经济命脉,允许中小企业合理发展

22. 在一场有关“第二次世界大战后全球经济发展趋势”的讨论中,同学们各抒己见。其中与当前学术界主流观点明显不符的是

A.经济全球化对发展中国家而言是一柄机遇与挑战并存的“双刃剑”

B. 经济全球化是全球社会生产力发展的必然结果

C. 经济区域集团化是经济全球化的最终归宿

D.世界贸易组织是经济全球化的产物

23. 下列是某校举办的一场东西方文化展览的一都分。

下列对这两位思想家的共同之处分析正确的是

A.多批判了封建君主专制统治

B.都是工业革命之后在思想意识领域的反映

C.都主张推翻君主制

D.都促成本国爆发一场声势浩大的革命

《共产党宣言》和《物种起源》的发表,这两者

A.对当时不公的社会问题的态度完全相同

B.都从根本上对传统观念进行挑战

C.都与宗教思想桎梏直接相关

D.对人类历史进程的影响完全一致

25. 海明威是20世纪中期英国文学的杰出代表。他娴熟的

运用一种叫“冰山原则“的创作手法,通过描写人与自然的艰苦搏斗,表现当时的社会现实并寓含作者对人生的态度。这种手法典型的表现在

A.《太阳照样升起》

B. 《永别了,武器》

C.《老人与海》

D.《丧钟为谁而鸣》

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

本卷共4小题,第26题13分,第27题12分,第28题13分,第29题12分,共50分。26.(13分)民主政治制度的建立和发展在人类历史上经历了一个漫长、曲折的发展过程。阅读材料,回答以下问题。

材料一我们的制度之所以被称为民主政治,是困为政权在全体公民手中,而不是在少数人手中。在解决私人争执的时候,每个人在法律上都是平等的。……任何人,只要他能够对国家有所贡献,绝对不舍因为贫穷在政治上湮没无闻。……在我们这里,每一个人所关心的,不仅是他自己的事务,而且也关心国家的事务……

——摘自伯里克利《在阵亡将士国葬上的的演说》材料二有学者认为,近代史上中国曾经有三次建立资产阶级民主政治的机遇,第一次是在辛亥革命时期;第二次是国民大革命基本推翻北洋军阀统治时期;第三次是抗战胜利后,但都与机遇擦身而过。

材料三毛泽东也曾对英国《泰晤士报》的记者福尔说过:“我们信仰与实行民主政治……限制任何一党专政的可能性。”

——笑蜀《历史的先声——半个世纪前的庄严承诺》

(1)据材料一回答,为什么说伯里克利时代已发展到奴隶制民主政治的巅峰?(4分)

(2)阅读材料二并结合所学知识,请分别说明近代中国三次失去建立资产阶级民主政治机遇的原因。(6分)

(3)结合新中国初期民主政治建设的有关史实对材料三中毛泽东的话予以说明。(3分)

27. (12分)面对当今世界政治经济形势风云变细,某校的学生社团组织同学进行以“国家政治特点对国际贸易的影响”为主题的讨论会。

讨论问题一:古代中国和周边世界的贸易关系

古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易纳入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人,”对他们携带的货物,“皆倍偿其价。”于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报。而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》(1)依据材料分析,明清时期“国际贸易”有什么特点?依据当时的国家政治特点分析其原因(6分)

讨论问题二:近代中国和国际贸易

鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。但是,丝、茶货值在出口总值中所占的比重逐步下降,其中,茶叶最为明显。1886年以前,出口货物中茶叶占第一位。此后,中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本茶叶的排挤,数量日减。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。——据赵德馨《中国近现代经济史》

(2)晚清时期,中国的对外贸易状况发生了什么变化?依据材料和所学知识分析变化的原因。(6分)

28. (13分)关注民生,解决社会平均等问题,构建和谐社会,一直以来是各国政府试图解决的重大问题。但由于历史和现实的原因,效果各异。阅读下列材料,回答问题。

材料一

表1:19世纪中叶英国纺织行业中用工情况(%)∵

——赵虹、田志勇《英国工业革命时期工人阶级的生活水平——从实际工资的角度看》

表2:19世纪中叶英国社会财富分配情况

——根据吴于廑主编的《世界近代史》(高教版历史系列教材)改编

材料二似乎欧美各国应该家给人足,乐享幸福……然后试看各国的现象……富者极少,贫者极多。……所以倡民生主义,就是因贫富不均……闻得有人说,民生主义是……夺富人之田为己有;这是他未知期中道理,随他说去,不必管他……兄弟所最信的是定地价法。……——孙中山《三民主义与中国》

材料三让我们再一次发问:我们已经达到了1933年3月4日那天所梦想的目标了吗?我们已经找到快乐之谷了吗?

但是,我们的民主也正受到考验:在这个国家中,我看到数千万公民——占总人口的重大数目——他们中的大部分此时此刻仍然处于今天所称的生活之必需的最起码的标准之下。

我看到数百万家庭依赖低微的收入生存,以致家庭灾难的阴影日复一日地笼罩着他们。

我看到数百万人们,他们在城市和农村的日常生活仍处在半个世纪前一个所谓的上流社会认为不体面的环境之中。

我看到成百万人得不到教育、娱乐以及改善他们及其子女利益的机会。

我看到数百万人无力购买农产品和工业产品,又因为他们的穷困潦倒而无力工作,不能为其他数百万人生产。

我看到全国有三分之一的人口住房破损,衣衫褴褛,营养不良。

——1937年1月20日罗斯福总统连任就职演说

(l)材料一所列表格的相关数字显示了哪些重要信息?它反映了工业革命后英国存在的什么社会问题?(4分)

(2)结合材料一、二回答孙中山提出民生主义的原因。孙中山最信的“定地价法”的具体含义是什么?(4分)

(3)从材料三的演说词中,你看到30年代美国社会存在的社会问题是什么?罗斯福采取哪些措施解决这些问题?(5分)

29.(12分)服装是一种记忆,也是一种语言、一种文化。它的变化是以非文本方式记录着社会政治、经济及文化的历史变迁。阅读下列材料,回答问题。|材料一历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”“丧服制”等各种条文颁布律令,规范和管理备阶层的穿衣戴帽,对服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定,不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别,违者要以僭礼逾制处以重罚。

——刘志琴《服饰变迁———非文本的社会思潮史》材料二康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣”,“中国宽衣博带,长裙雅步而施万图竞争之世……诚非所宜”。

——节选自康有为1898年9月递呈光绪皇帝的《请断发易服改元折》材料三文化史学家布克哈特把图像称作“人类精神过去各个发展阶段的见证”,认为通过图像可以加深对历史变迁的理解。以下是一组图片材料。

(1)材料一中有关服饰的规定体现了我国古代政治制度的什么特征?(2分)

(2)根据材料二,指出康有为有何主张并说明其理由。(4分)

(3)在材料三中,从图一到图二,从图二到图三,你能看出中国服饰变化有什么趋势?从这种变化中,你能得出中华民族在不同阶段各有何精神追求?(6分)

历史参考答案:

26.(1)雅典的政权在全体公民手中(公民能够当家作主);所有公民的权利已经基本上不受财产限制,能够享有比较充分的民主权利和同等的法律地位;公民的政治使命感很强。(回答任意两点,得4分)

(2)第一次,由于民族资产阶级的软弱妥协,帝国主义支持北洋军阀窃取胜利果实,实行封建专制独裁,辛亥革命的民主成果荡然无存。

第二次,蒋介石为首的国民党右派在帝国主义的支持下叛变革命,建立起代表大地主大资产阶级的国民政府,实行一党专政,民主政治无从谈起。

第三次,蒋介石在美帝国主义支持下,坚持独裁内战方针,撕毁政治协商决议,发动全面内战,建立民主政治的希望彻底破灭。(每点2分)

(3)建国以来,党努力实行民主政治;1949年9月召开的中国人民政治协商会议,建立了中共领导的多党合作和政治协商制度。成为建国后实行民主政治的基本方针;召开全国人民代表大会,制定《中华人民共和国宪法》,确立中国的政体是人民代表大会制度;在少数民族聚居地区实行民族区域自治制度。(3分)

27.(1)特点:依附于各国使节朝贡的贸易活动;(1分)对贡使的货物给予高额回报。(1分) 原因:以中国为中心的天朝上国观念(以大国自居,施恩与藩属);(2分)秉承传统的对外友好政策。(2分)

(2)变化:贸易由顺差变为逆差。(1分)棉纺织品进口增加,土特产品(茶叶)出口减少。(2分)原因:通商口岸数量不断增加,(1分)列强获得更多的特权,(1分)自然经济的进一步解体,(1分)国外竞争的加剧。(1分)

28. (1)信息:女工、童工的使用十分普遍(1分)并呈增长趋势。(1分)多数财富集中在少数人手中(1分)问题:贫富分化(或两极分化,或分配不公等(1分)

(2)原因:看到了西方资本主义国家贫富不均的现象。(2分)含义:核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后涨价的地价归国家所有,由国民共享。(2分)

(3)问题:美国社会矛盾尖锐,经济危机导致数千万人处于贫困当中。(2分)

解决:举办救济和公共工程,缓解失业现象;保护劳工权利,缓和劳资矛盾;建立社会保障体系,实行失业保障和救济制度(3分)

29. (1)严格的等级制度。

(2)主张易服。理由:①适应国际交往的需要;②适应学习西方工业文明的需要。

(3)趋势:由传统走向现代;由朴素单调走向丰富多彩。精神追求:从图一到图二反映的是追求民主、自由、平等和独立;从图三到图四反映的是追求富裕、发展、个性和文明。

2019-2020年第一学期福州市高三质量检测及答案

2019—2020学年度第一学期福州市高三期末质量检测 英语 时间:120分钟满分:150分 第一部分听力(共两节,满分30分) 略 第二部分阅读理解(共两节,满分40分) 第一节(共15小题;每小题2分,满分30分) 阅读下列短文,从每题所给的四个选项(A、B、C和D)中,选出最佳选项,并在答题卡上将该项涂黑。 A September is the month for fashion, with four international cities hosting Fashion Week. All eyes will turn to New York City, London, Milan and Paris this month to see which city puts on the best show. New York New York Fashion Week, or NYFW, kicks off on September 5th and runs for approximately eight days. NYFW is considered the most commercial and casual of the four. It is also the only event to allow some fashion school students to participate, bringing a fresh look to the runway. London London Fashion Week (LFW) comes on the heels of NYFW, starting on September 13th and running through September 17th. Once considered a minor player among the Big Four, LFW can now command a list of big names as well as promising new designers. London fashion houses have a reputation for being very experimental and open to new ideas Milan Fashion Week moves to Milan on September 17th. This beautiful Italian city is home to some of the biggest fashion houses and designers in the fashion world, including Armani and Prada. Milan’s fashion houses are known for offering glamorous (有魅力的), yet practical options. Paris The chaotic month of fashion makes its way to France as Paris Fashion Week begins on the September 23rd. Saving the best for last, Paris never fails to offer some of the most exciting shows of the season. World-famous labels like Chanel and Dior try to outdo one another with their latest designs. The word that best describes Paris Fashion Week is “elegant”. 21. Which city is likely to attract the new designer? A. New York B. London C. Milan D. Paris 22. When does Milan Fashion Week probably end? A. September 19th B. September 20th C. September 21st D. September 22nd 23. What can we learn from the four fashion weeks? A. Each has its own characteristics. B. Each shows its biggest brand. C. Each offers practical options. D. Each is open to school students.

2019届高三历史全国卷第41题专题训练

2019届高三历史 全国卷第42题专题训练 班号姓名1.(2011?全国卷?41)(12分)阅读材料,回答问题。 材料西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。 然而,在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土上发生的事情。 ——摘编自杰克·戈德斯通《为什么是欧洲?—世界史视角下的西方崛起(1500~1850)》评材料中关于西方崛起的观点。(12分) (要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。) 2.(2012?全国卷?41)(12分)阅读材料,回答问题。 材料“冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代历史变迁(见图10)。 图10 根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式。

高考历史试题及答案

年高考历史试卷及答案(新课标全国Ⅱ卷)黑龙江考题2018.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁24游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明.《史记》关于黄帝的记录准确可信A.传说一定程度上可以反映历史真实B.历史文献记录应当与口头传说相印证C.最完整的历史文本记录的历史最真实D.汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此法,“不抑兼并”。据此可知宋代25.自耕小农衰退.土地兼并缓和D.中央集权弱化B.流民问题严重CA.明朝有人描述在广东大庾岭所见:“盖北货过南者,悉皆金帛轻细之物;南货过北者,悉皆盐铁粗重26之类。过南者月无百驮,过北者日有数千。”这表明当时.岭南是商人活动的主要地区.岭南经济发展程度高于北方BA D.区域差异造成长途贸易兴盛C.以物易物是商贸的主要方式.清代有学者说:“古有儒、释、道三教,自明以来,又多一教,曰小说……士大夫、农、工、商贾,27无不习闻之,以至儿童、妇女不识字者,亦皆闻而如见之,是其教较之儒、释、道而更广也。”这表明B.小说的兴起冲击了封建等级观念A.小说成为一种新的宗教传播载体D.世俗文化整合了社会的价值观念C.市民阶层扩大推动世俗文化发展.“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳。”京剧艺28术中人物的脸谱B.固化了大众的历史认知A.真实再现了客观历史.提升了历史人物的价值.正确评断了历史人物C D年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。此后,又在美国旧金山,日本187729.横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府.外交上开始出现制度性变化A.力图摆脱不平等条约的约束B.国际地位得到提高D.逐步向近代外交转变C .抗日战争期间,湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》,在农村推行以“减租”为内容的土地改30革并取得一定成效,但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央B.阻止地方政府进行土地政策的调整A.放弃了对农村原有土地制度的保护D.无意改变农村的生产关系C.无力控制地方政府的行为.新中国成立之初,全国各高校遵照中央政府要求开设公共必修课,恩格斯所著《劳动在从猿到人转变31过程中的作用》成为指定教科书,文化部还举办了以“从猿到人”等为宣传主题的大型科学知识展览会。其主要目的是.确立马克思主义在全党的指导地位A.构建与国家政权相适应的意识形态B.探索引导宣传舆论工作的全新形式.用科学文化知识破除封建迷信思想DC 年,雅典一下层女子因亵渎神灵被控犯罪,按法律当处死。辩护人用动情的言辞质问:.公元前32340“难道你们忍心让这位阿芙罗狄特(古希腊美丽女神)的弟子香消玉殒吗?”这打动了陪审团。经投票,陪审法庭判其无罪。这反映出在古代雅典.妇女享有广泛政治权利BA.民主原则贯穿司法过程.司法审判缺乏严格程序C.法律注重保护平民权益D月致麦迪逊的信中说:“凡是有判断能力的人,都不会否认对现行制度进行彻底年333.华盛顿在1787这里所说的“彻底变革”是指变革是必需的。我迫切希望这一问题能在全体会议上加以讨论。”BA.革除联邦体制的弊端.建立三权分立的共和体制1 / 8 .改变松散的邦联体制C.废除君主立宪制D世纪晚期德国的现代化进程中,经济突飞猛进与政治民主发展滞后形成巨大反差。出现这种现象1934.的原因在于.国家分裂阻碍政治民主化A.皇权与贵族结盟掌握政权B.对外战争影响国内民主进程.经济发展消解政治改革诉求DC年内跑完这段距离。”这10100年,我们应当在.1931年,斯大林说:“我们比先进国家落后了50—35一思想B.推动了苏联经济模式的形成A.完全符合当时的苏联国情D.延续了新经济政策的精神C.与战时共产主义政策一致 分)阅读材料,完成下列要求。40.(25材料一 年,英国科学家爱丁顿对日全1919第一次世界大战前,有不少学者对爱因斯坦的学说持怀疑态度。食的观测结果证实了爱因斯坦的理论,引起巨大轰动,世界范围的爱因斯坦热接踵而至。荷兰、捷克斯洛伐克、奥地利、美国、英国、法国、日本等国先后邀请他前往讲学。在中国,梁启超发起成立的讲学社曾拟邀请爱因斯坦来华讲学。北京大学校长蔡元培亦发出邀请,并得到其本人应允。虽然爱因斯坦因故未能年,各种报刊登载相对论的论著、译文、通讯、年到19171923成行,但相对论却在中国广泛传播。从15种左右。报告和文献不下百篇,出版译著——摘编自阿尔布雷希特·弗尔辛《爱因斯坦传》等 材料二

福建省福州市2019年质检数学卷及答案

2019年年福州市九年年级质量量检测数学试题 ?一、选择题:本题共10?小题,每?小题4分,共40分 1.下列列天?气预报的图标中既是轴对称图形?又是中?心对称图形的是(). 2.地球绕太阳公转的速度约为110000千?米/时,将110000?用科学记数法表示正确是( ).A.1.1×106 B.1.1×105 C.11×104 D.11×106 3.已知△ABC ∽△DEF ,若?面积?比为4:9,则它们对应?高的?比是( ).A.4:9 B.16:81 C.3:5 D.2:3 4.若正数x 的平?方等于7,则下列列对x 的估算正确的是( ).A.1 阅读材料,回答问题。 材料西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。 然而,在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土上发生的事情。——摘编自杰克?戈德斯通《为什么是欧洲?—世界史视角下的西方崛起(1500~1850)》评材料中关于西方崛起的观点。(12分) (要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。) 阅读材料,回答问题。 材料“冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代历史变迁(见图1)。 图1 根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式。 (要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。) 阅读材料,完成下列要求。 历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。 图1 东汉十四州示意图图2 唐开元十五道示意图 比较图1、图2,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。 1.在1945年意大利国民生产总值退回到1911年的水平;于1938年相比,实际下降了百分之四十。由于意大利在殖民地的移民被遣退回国,向外移民停止,意大利人口激增,至使生活水平降低到惊人的地步。如果没有国际援助,尤其是美国的援助,许多意大利人就被饿死了。到1945年,意大利的实际工资下降到1913年的百分之26.7 材料表明()A二战导致了国际力量格局的直接变化B战争给人类带来了巨大灾难C美国的援助在进行经济侵略的同时也客观上帮助稳定了资本主义统治的秩序和战后经济的恢复D法西斯自食其果 答案B 2.1940年秋,蒋介石强令黄河以南的八路军和新四军在一个月内开到黄河以北,并寻机消灭,此事最终结果是A中共打退国民党第二次反共高潮B蒋介石宣布新四军为“叛军”,取消新四军番好C周恩来在重庆日报发表“为江南死国难者志衰”“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?”D宋庆龄、何香凝等民主人士在香港发起抗议活动 解析:A。此题难度简单,依据所学知识,随37年后敌后抗日根据地的广泛建立和游击主义以及变敌人后方为抗战前线的抗日方针,抗战后期当时中共领导的敌后抗日根据地牵制和抵抗了半数以上的日伪军队,大大减轻了正面战场的压力,国民党在当时还不能放弃统一战线。另外英美从自身利益考虑(二战抗击法西斯的压力),也不希望中国抗日民族统一战线破裂。bcd属于后果但不是最终结果,蒋介石迫于国内外舆论的压力,不得不表示皖南事变“不涉及党派政治”,并保证“以后决无剿共的军事”。至此,国民党顽固派发动的第二次反共高潮被打退了 3.“我们正睡在一座即将爆发的火山上。你们没有看见大地正在抖动吗?”材料说明A1837年欧洲农业歉收,工人失业,人民生活难以为继B俄国十月革命即将爆发C法国大革命进入高潮D法国迫切需要结束动荡实现稳定 解析:D 这位法国议员的发言之前法国即将爆发二月革命,故排除b。法国大革命的高潮在热月政变后标志结束,故排c d准确反映了法兰西第二帝国建立的必然性,符合题意。 4.维多利亚18岁成为英国立宪君主,女王学会了如何心平气和地与首相共事,尊重政府的决策,哪怕她从心底里讨厌这个首相这说明A责任内阁已经确立下来,英王成为“虚君”B实权掌握在议会手中C君主立宪有利于国家的统一与强大D英国缺乏一个政令的连续性 答案A 5.“天道,后起者胜于先起也;人道,后人逸于前人也。”他认为人类社会历史是不断向前进化发展的,有君主专制的“据乱世”进到君主立宪的“升平世”是历史的必然。根据这种理论进化历史观,他认为当时的中国的君主专制制度已不合时宜,应当被资产阶级君主立宪制所取代。“世运既变,治道斯矣。材料表明A作者认为君主立宪制度比君主专制制度优越B作者讲达尔文的生物进化论引入社会历史领域C作者意在变革儒家思想以法家思想为主导D中国政治改革不意操之过急,反对资产阶级民主革命运动 解析:B 题目意在考查康有为的“三世说”的历史进化论观点,b项符合题意 6.该国(日本)近年改变旧制……其变衣冠,易正朔,每为识者所讥,然如改习西洋兵法,仿造铁路火车,添置电报,开煤矿,自铸洋钱,于国计民生不无利益。并多派学生赴西国学习器艺,多借洋债,与英人暗结党援。其势日张,其志不小。故敢称雄东土,藐视中国,有 物理参考答案 —— (共3页)2019年福州市初中毕业班质量检测 物理试卷参考答案及评分标准 说明:参考解答是用来说明评分标准的,如果考生答题的方法、步骤、答案与本标准不同,但解答科学合理的同样给分;有错的,根据错误的性质参照评分标准适当评分。 一、选择题(本大题有16小题。每小题2分,共32分。每小题只有一个选项符合题意) 1.C 2.A 3.C 4.A 5.D 6.B 7.D 8.B 9.D 10.B 11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 二、填空题(本大题有5小题。每空1分,共12分) 17.电 可再生 18.电磁 反射 3.315×105 19.热传递 做功 20.R 1短路或R 2开路 R 2开路 21.c ρ乙g ( g p a 甲 +h ) < 三、作图题(本大题有2小题,每小题2分,共4分) 22. 23. 四、简答题(本题4分) 24.答:(1)图16中,乒乓球的上方受到水对它向下的压力,下方没有受到水对它向上的压力(1 分),由此产生的压力差向下,即没有受到浮力,故乒乓球停留在瓶口(1分)。 (2)图17中,盖上瓶盖后,水会继续下流,一会儿,在瓶盖与乒乓球下方之间注入了水,使乒乓球下方受到了水向上的压力,由此产生了向上的压力差,即受到了水的浮力(1分),当F 浮>G 物时,乒乓球上浮。(1分) (答案科学合理、表述达意即可) 答图1 物理参考答案 —— (共3页)五、实验、探究题(本大题有6小题,每空1分,共28分) 25.(1)尚未沸腾 (2)100℃ 不变 (3)气压减小,水的沸点降低 26.(1)压强(或压力) 重 (2)空气柱 降低 27.(1)使像呈现在光屏中央 (2)③ 放大 (3)L ≥4f (4)左 28.(1)如答图3所示 (2)滑动变阻器的滑片未置于最大阻值处 (3)1.2 B (4)1 (5)如答图4所示 在电阻一定时,导体中的电流与导体两端电压成正比 (6)1.8 29.(1)质量相同 (2)酒精 橄榄油温度升高得更多 30.②漂 ④让玻璃管竖直在烧杯的硫酸铜溶液中漂浮,用刻度尺测出玻璃管露出液面部分的长度L 2 ⑤水硫酸铜 ρL L L L 2 1 --= ρ 六、计算题(本大题有3小题,共20分) 31.(4分) 解:(1)∵开关S 1、S 2均闭合时,L 1被短路,电压表示数即为电源电压U =6V (1分) 当S 1闭合、S 2断开时,L 1与L 2串联,且灯L 1正常发光, 即U 1= U 1额=2.5V I 1= 0.3A= I 2 (1分) ∴U 2= U -U 1=6V-2.5V=3.5V (1分) (2)Q 2 =W 2= U 2 I 2t =3.5V×0.3A×10s =10.5J (1分) 答:略。 高考历史全国卷41题完美答案 高考全国卷41题最完美答案 2011年题组 1.(2011·全国新课标卷文综·41)(12分)阅读材料,回答问题。 材料西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程始于民主与 哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴 和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲 和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的 接触和征服才开始的。 然而,在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认 为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都 是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为, 当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先 的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其 他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土上发生的事情。 ——摘编自杰克·戈德斯通《为什么是欧洲?—世界史视角下的西方崛起(1500~1850)》评材料中关于西方崛起的观点。(12分) (要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。) 吉林省评卷组高度认可的一份试卷 观点:我认为,西方的崛起首先归功于自身的创造,但同时在一定程度上受惠于其他文明的成果。故此,材料中关于西方崛起原因的表述不完全准确。论据及说明如下: 评论:①西方的政治文明传统和思想文化成果为其后来的崛起产生了积极影响,西方不是“突然崛起”的。如古希腊的民主制度、完备的罗马法体系,为后世资产阶级民主代议制度提供了借鉴来源。再如中古基督教文化传统奠定了后世西方思想文化的基调。 ②近代西方通过自身的全方位社会革命而加速了崛起的过程,最终实现了全球霸权的建立。通过大航海和一系列殖民扩张,形成了以西方为中心的世界体系。通过资产阶级革命和民主制度的建立,实现了政治文明的现代化。通过两次工业革命,实现了生产力质的飞跃。通过文艺复兴和宗教改革,实现了思想解放和文化繁荣。 ③肯定西方历史的同时,也不应否定亚洲、非洲和拉丁关洲的传统文明的成果,尤其是其对于西方崛起的贡献。东西方文明交往自古有之。尤其是中国古代的四大发明,指南针、火药、印刷术和造纸术,分别为近代西方的大航海事业、资产阶级革命的胜利和近代思想的传播,起到了积极的推动作用。 ④西方在近代崛起的过程中同样离不开非西方国家。通过殖民掠夺,西方资本主义国家从亚非拉获得了大量的廉价劳动力、原料和市场,可以说,没有上述支持,就没有西方的繁荣。综上所述,强调西方完全以自身力量实现崛起,是一种狭隘的“西方中心论”,而将西 方崛起纳入到更广阔的世界背景来看,重视亚非拉文明对西方的影响,则体现了“全球史观”。因此可以说材料中的观点有片面性,应当具体分析。 2012年题组 2012年普通高等学校招生全国统一考试上海历史试卷 考试时间120分钟,试卷满分150分。 一、选择题(共75分) 以下每小题2分,共60分。每题只有一个正确选项。 1.在古代世界的文明成果中,被视为王权象征和灵魂安息之所的建筑是 A.长城 B.二里头宫殿 C.金字塔 D.帕特农神庙 2.《左传》日:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是 A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名 C.三足鼎立 D.问鼎中原 3.对于研究古代特洛伊战争具有第一手史料价值的作品是 A.《希腊史》(格罗特著) B.影片《特洛伊》 C.油画《帕里斯的裁判》 D.《荷马史诗》 4.公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用蚁鼻钱(楚国货币),被当地官府依据《金布律》处罚。这表明 A.秦半两钱过重使用不便 B.蚁鼻钱比秦半两钱值钱 C.蚁鼻钱非当时颁定货币 D.秦半两钱未在楚地流通 5.①在公元前44年的罗马牧神节上,执政官安东尼两次把王冠戴在恺撒的头上,都遭到了人群的抗议。②于是恺撒取下王冠,把它存放在朱庇特神庙。③在那一天,他没有获得皇帝称号。④事实上自公元前49年起,恺撒己成为罗马的最高统治者,共和制名存实亡。以上文字中属于历史解释的是 A.① B.② C.③ D.④ 6.有一位历史学家这样描述道:“这座城市位于博斯普鲁斯海峡南端陡峭的岬角上,…… 这座城市由两扇海上大门保护着,可以禁止无论从爱琴海还是从黑海来的敌船的通行。” “这座城市”是 A.君士坦丁堡 B.雅典 C.威尼斯 D.麦加7.“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”文中提到的诏书出自 A.东周平王 B.东汉光武帝 C.曹魏文帝 D.北魏孝文帝 8.下图为初建于中世纪后期的意大利佛罗伦萨市政厅, 它是 A.市民通过行会组成的政治中心 B.市民与教会共同施政的中心 C.市民与庄园主共同施政的中心 D.市民与骑士联合执政的中心 高三历史模拟考试试卷(含答案) 一.选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。 1.汉宣帝曾教训自己的太子说:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所受,何足委任!”由此可以推知当时 A.秦朝部分统治思想得以继承 B.黄老之学仍然占据统治地位 C.皇帝背离“独尊儒术”的初衷 D.儒学不能顺应汉朝政治需求 2.北宋名臣李沆曾当着使者的面把真宗皇帝的手诏烧掉,并让使者回话“但道臣沆以为不可”;另一名臣韩琦曾对神宗皇帝说:“先帝,臣所立;陛下,先帝儿子,做得好,臣便面阔;做得不好,臣亦负惭愧。”上述现象说明宋代 A.君主权力受到了威胁 B.士大夫有强烈的政治责任感 C.士大夫参与政治决策 D.重文轻武的国策被严格执行 3.下列宋元时期三部重要的农业典籍在对我国古代农业生产技术的记述上带有各自鲜明的 B.经济重心南移完成 C.统一局面渐趋形成 D.民族交融不断发展 4.明代以每纳粮一万石的地区为一粮区,选派当地大户担任“粮长”,负责催征税粮,参与编制赋役黄册和鱼鳞图册,有的还包揽地方事物。政府还以“税户人才”的名义,选拨优秀粮长为基层官吏。由此可知“粮长制”的推行 A.违背了商品经济发展的要求 B.扩大了封建统治的基础 C.推动了明代赋役制度的完善 D.适应了强化君权的需要 5.据不完全统计,1850年的中国总人口量约为4.1亿,1873年下降至约3.5亿,锐减6000余万。导致这一数据变化的主要因素是 A.日趋加剧的民族矛盾 B.持续不断的海外移民 C.愈加沉重的封建剥削 D.动荡不安的社会环境 6.下图是刊登在1910年《神州日报》上的一-幅风俗画,画中男子正在张贴的布告上写有“奉旨不缠足”字样。此画旨在说明 2017年全国1卷高考历史题解析 平定一中苏双银 24.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公爽于燕,都(今北京)。分封 A.推动了文化的交流与文化认同 B.强化了君主专制权力 C.实现了王室对地方的直接控制 D.确立了贵族世袭特权 【解析】本试题依托经典史料,呈现出分封制的时空特征,考察学生对分封制认识,从选项内容设置看,试题采取了比较思维选项设置,学生所需要基本知识是分封制政治实质(D分封制把王畿之外土地分封给贵族,实现王权通过各层贵族对地方统治,其中君主贵族实行分权体制,确定了分封下贵族政治)和对文化交流与文化认同的影响(A是间接影响),以及中央集权的基本特征(BC属于中央集权下政治特点),以点带线考察内容主题是早期政治制度的基本特征和历史发展的趋势。涉及两大政治制度即分封制与郡县制特征的比较。 25.表1 表1为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知 A.诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B.中央行政体制进行了调整 C.朝廷解决边患的条件更加成熟 D.王国控制的区域日益扩大 【解析】本题采用了大事年表形式,呈现出历史事实演变中的基本过程,表格主题“西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化”与图表信息结合时空域特征明确。学生思考重心放在与四个选项的逻辑推论上,A是本主题的背景,B不符合主题领域特征(中央对地方管理),D信息提炼与图表信息相悖。因此正确答案是C。本题学生应具有的基本史实是汉武帝中央集权的措施。 26.表2 表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是 A.皇帝李世民与薛举战于泾州 B.刘文静是战役中唐军的主帅 C.唐军与薛举在泾州作战失败 D.李世民患病导致了战役失败 【解析】本题是史料辨析题,主题明确“唐武德元年同一事件的历史叙述”设问明确要求是“不同历史叙述——能够认定的历史事实”要求学生在不同历史叙述中找出共性的历史结论。强调历史叙述具有主观性,历史事实和历史结论具有客观性,史料真伪辨析是历史实证的前提,是历史学习和历史思维能力培养的基本能力。 27.明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。这一变化反映了 A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气 【解析】本题涉及历史现象的时间是“明前中期——明后期”,核心主题是“朝廷对饮食器皿等级管制从严格到松弛”问项是“这一变化反映了”,解题关键在“这一变化”本质是饮食器皿上变化反映的是社会习俗的变迁。思维转化为学生熟悉思维即“决定社会习俗变迁的原因是什么,社会习俗变迁产生的影响是什么”的思路上来,用唯物史观分析,社会经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础具有反作用。A不符合这一理论认识,C项说法绝对化没有适当反映出伦理瓦解的程度性排除。D项是材料信息的一种表象之一,失之于信息片面。正确选项是B项。符合唯物史观认识论。 28.开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减1钱。这一举措 A.增强了洋务派兴办矿业的信心 B.加强了对开平煤矿的管理 C.摆脱了列强对煤矿业的控制 D.保证了煤矿业稳健发展 【解析】本试题提供信息丰富,主题是中国近代工业化进程的艰难。本题可以看到中国近代是自上而下的政府主导的近代化,受到列强排挤和压制,立意在于反思中国近代化进程,民族经济发展一定是以民族政治独立为前提的,引导学生关注国家经济现代化发展。考察国家政策的变化对经济发展的影响。BC不符合材料主题排除,D项放在洋务运动特定时空中思考,没有政治独立,中国重工业无从发展是历史事实。因此排除。正确选项是A。此试题平实的如同一个模拟题,不符合高考选拔功能。A项答案仅仅是就试题论试题而已。 29.1904年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海9个省份留日学生共计1883人,占全国留日学生总数的78%,直隶亦有172人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351人,影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是 A.地区经济文化水平与开放程度有别 B.革命运动在各地高涨程度存在差异 C.清政府鼓励留学生的政策发生变化 2018高考北京历史 12.“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权利,战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”,他的观点 A.与甲骨文“王”字的本义一致 B.是“无为而治”的理论依据 C.体现出儒家强调教化的政治理念 D.奠定了宗法制度的思想基础 13.南宋年初“中原士民、扶携南渡,不知其几千万人”,南方地区小麦价格暴涨,“农获其利,倍于种稻”,小麦在南方大规模种植,南稻北麦的粮食作物分布格局被打破,对此认识正确的是 ①南迁的北方人民对面食的需求推动小麦种植 ②《农政全书》的刊刻推广了先进的种植技术 ③稻麦兼种技术的发展为小麦种植提供了条件 ④曲辕犁开始从北方引入,促进生产效率提高 A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ②③ 14.乾隆继位之初,曾裁撤军机处,但第二年又下旨:“目前两路军务尚未全竣,且联日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复,此后军机处“军国大计,?不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明 A.清朝内阁权利得到加强 B.清朝中央集权遭到削弱 C.军机大臣获得宰相职位 D.军机处有助于加强皇权 15.明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示,据此表可以得出 ①市镇数量增长体验出商人地位上升 ②明清时期松江地区工商业发展较快 ③市镇增多与近代开放通商口岸有关 ④清政府与民国政府都重视商业发展 A.①④ B.②③ C.②④ D.①③ 16.1903年,林纾编译的《伊索寓言》出版,书中有一则故事:狮王与群兽立约,羊由狼管辖,兔子由狗管辖,彼此友好,和平共处。兔子感叹说,我期待这一天很久了,但真能实现吗?故事后的按语说:“今有盛强之国,以吞灭为性,一且忽言弭兵,亦王狮之约众耳!弱者国于其旁,果如兔之先见耶””林纾意在 A.提醒中国人警惕被侵略瓜分的危险 B.颂扬人类社会弱肉强食的生存法则 C.呼吁世界列强承担保护弱国的责任 D.鼓动中国民众推翻清政府残暴统治 17.国民革命失败后,苏共领导人曾认为,中国红军不可能在农村有所作为,只能等待时机配合城市工人暴动。但是,毛泽东成功探索出一条中国革命的独特道路。对这一探索历程表述准确的是 A.南昌起义→遵义会议→《星星之火,可以燎原》 B.中共“七大”→“工农武装割据”→敌后游击战 C.秋收起义→“工农武装割据”→中共“七大” D.遵义会议→井冈山道路→《论持久战》 18.图8取材于1945年一幅名为《端赖合作》的漫画,该漫画反映出 2018-2019学年度福州市九年级英语质量检测 I.听力第一节从每小题所给的三幅图中选出与句子内容相符的选项。 第二节听对话听下面七段对话,从每小题所给的A、B、C三个选项中选出正确答案。听第1段对话,回答第6小题。 6. How often does Peter wash his car? A. Every day,. B. Once a week. C. Twice a month. 听第2段对话,回答第7小题。 7. What does the woman want to do? A. Close the door. B. Let the man in. C. Open the window. 听第3段对话,回答第8小题。 8. Why didn't the boy go to Jim's birthday party? A. Because he was ill. B. Because he wasn't in Fuzhou. C. Because he was angry with Jim. 听第4段对话,回答第9小题。 9. What is Walter's House? A. A museum that collects old things. B. A factory that produces cheap things. C. A shop that sells second-hand goods. 听第5段对话,回答第10、11小题。 10. What does the woman ask the man to do? A. Show her the way. B. Take her to the hospital. C. Book a room in the hotel. 11. Where is Smith Hotel? A. It's on the street comer. B. It's across from a hospital. C. It's near a bridge. 听第6段对话,回答第12.13小题。 12. What is Susie buying for her friend? A. A jacket. B. A sweater. C. A hat. 13. Why doesn't Susie ask her friend directly? A. She wants to give him a surprise. B. She thinks it’s impolite to do so. C. She has no chance to meet him. 听第7段对话,回答第14、15小题。 14. What will the weather be like later? A. Nice and bright. B. Cloudy and rainy. C. Windy and colder. 15. When does the conversation most probably take place? A. In spring. B. In winter. C. In autumn. 第三节听短文根据所听到的短文内容完成表格,每空一词 7 全真训练(一) (2011·全国新课标卷文综) 阅读材料,回答问题。 材料西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程始于与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。 然而,在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土上发生的事情。——摘编自杰克?戈德斯通《为什么是欧洲?—世界史视角下的西方崛起(1500~1850)》 评材料中关于西方崛起的观点。(12分) (要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。) 全真训练(二) (2012·全国新课标卷文综) 阅读材料,回答问题。 材料“冲击—反应”曾是国外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代历史变迁(见图1)。 图1 根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式。 (要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。) 2019年福州市初中毕业班质量检测 数学试卷 (考试时间:120分钟试卷满分:150分) 一、选择题(共10小题,每题4分,满分40分;每小题只有一个正确的选项,请在答题卡的相应位置填涂) 1. 下列运算结果为正数的是() A. 1+(-2) B. 1-(-2) C. 1×(-2) D. 1÷(-2) 2. 若一个几何体的主视图、左视图、俯视图都是半径相等的圆,则这个几何体是() A. 圆柱 B. 圆锥 C. 球 D. 正方体 3. 数轴上点A,B表示的数分别是a,b,这两点间的距离是() A. |a|+|b| B. |a|-|b| C. |a+b| D. |a-b| 4. 两个全等的正六边形如图摆放,与△ABC面积不同的一个三角形是() A. △ABD B. △ABE C. △ABF D. △ABG 第4题图 5. 如图,O为直线AB上一点,∠AOC=α,∠BOC=β,则β的余角可表示为() A. 1 2(α+β) B. 1 2α C. 1 2(α-β) D. 1 2β 第5题图 6. 在一个不透明的袋子中装有4个红球,2个白球,每个球只有颜色不同,从中任意摸出3个球,下列事件为必然事件的是() A. 至少有1个球是红球 B. 至少有1个球是白球 C. 至少有2个球是红球 D. 至少有2个球是白球 7. 若m,n均为正整数且2m·2n=32,(2m)n=64,则mn+m+n 的值为() A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 8. 如图,△ABC中,∠ABC=50°,∠C=30°,将△ABC绕点B 逆时针旋转α(0°<α≤90°)得到△DBE.若DE∥AB,则α为() A. 50° B. 70° C. 80° D. 90° 第8题图 9. 在平面直角坐标系中,已知点A(1,2),B(2,1),C(-1,-3),D(-2,3),其中不可能与点E(1,3)在同一函数图象上的一个点是() A. 点A B. 点B C. 点C D. 点D 10. P是抛物线y=x2-4x+5上一点,过点P作PM⊥x轴,PN⊥y轴,垂足分别是M,N,则PM+PN的最小值是() 2017高考历史全国卷41题范例 答案范例一: 主题:14-17世纪新航路开辟影响中西方社会发展。 论证: ①政治:中国封建专制制度下闭关锁国,开始遭到西方侵略;西方以英国为代表的新秀国家开始在亚洲、美洲开展殖民活动,建立殖民统治;②经济:中国仍以传统农产品茶叶赚取美洲白银,说明仍以封建自然经济为主体;西方向外扩张寻求手工业品市场、原料与资本,促进资本主义经济初步发展;③国际交往:中国主要只与邻国交往,郑和远航最远到达非洲,美洲高产农作物传入中国;西方国家开放远航世界,加强与世界各地区进行全方位交往; 总结:新航路开辟,促进西方资本主义发展,社会改革进步;而封建的中国成为西方侵略对象,中国落后于世界潮流,中西方差距逐渐拉大。 答案范例二: 主题:14-17世纪中西方都产生了人文主义思想。 论证:①中国:明朝戏剧家汤显祖的《牡丹亭》表现女主冲破封建礼教束缚,追求爱情自由;明末李贽抨击封建礼教,追求个性解放;明清之际三先生猛烈抨击封建专制,主张工商皆本,倡导经世致用;曹雪芹的《红楼梦》也是一部反封建的现实主义作品等,这些均表现出当时的中国出现了人文主义思想。 ②西方:这时期正处于文艺复兴运动时期,产生不少文学家、艺术家、科学家等,如薄加丘《十日谈》歌颂本能的人,莎士比亚《哈姆雷特》歌颂高雅的人,哥白尼提出太阳中心说冲击宗教控制的地心日等,他们都以人为中心,肯定人的作用,体现了人文主义思想。 总结:这时期中西方的文学作品及思想家的主张都表明当时随着资本主义经济萌芽而产生了人文主义思想,对封建专制提出了挑战。(但是因为中西社会政治经济发展 程度不同而产生不同效果,在中国未形成思想解放运动,而在西方形成思想解放运动,并表明资产阶级文化诞生。) 答案范例三:20112018高考历史全国卷41题小论文汇编

高考历史试题及答案

2018-2019福州初中毕业班质检物理试卷参考答案

高考历史全国卷41题完美答案

上海高考历史试题及答案

高三历史模拟考试试卷(含答案)

2017年全国1卷高考历史题解析

2018高考北京历史试题及答案

2019年福州市九年级英语质量检查

2011—2016高考历史_全国卷41题(观点、小论文)汇编

福建省福州市2019年5月初中毕业班质量检测数学试题(含答案解析)

完整word版,2017高考历史全国卷一41题范例