贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》鉴赏与曲式分析报告

贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》Op.13 第三乐章鉴赏及曲式分析报告

贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》又被称作《悲怆奏鸣曲》是贝多芬早期钢琴奏鸣曲创作的顶 峰之作,其戏剧性优美旋律,为世人所知。无论是内容,旋律,或者结构,都有着日耳曼民 族特有的理性。这首曲子技巧不难,所以被多数人所演奏。此曲分为三个乐章。第一乐章是 宏伟的奏鸣曲式。第二乐章如歌似的慢板。第三乐章是回旋奏鸣曲式。它的命名与贝多芬的 后半生的感人肺腑且凄惨的生活无太多关系, 因为它创作于贝多芬一生中最得意的时期。 此 曲洋溢着青春的明快和不可抑制的生命活力, 而在欢笑的背后, 是微微的不安和骚动。 悲怆》 奏鸣曲是反抗残酷命运与黑暗势力, 追求美好理想和幸福人生的雄伟诗篇。 全曲充满着斗争 的力量和热烈追求的激情。 【注】此曲下文简称《悲怆》 《悲怆》 是贝多芬早期钢琴奏鸣曲创作的顶峰之作, 史科托把这部作品与 《罗米欧舆 《朱 丽叶》比较,指出两者间存在共通的《青春哀伤感》第 23 号钢琴奏鸣曲由于前后两个乐章 如暴风雨般有万钧一发之势而为出版商命名为热情,而[华尔斯坦]是在贝多芬制作最辉煌阶 段的作品,给人以一种辉煌与壮丽的效果,钢琴大师 54 年在美国录制的这盘唱片,淋漓尽 致地表现出作品中动人心强的人生激情。 在贝多芬的钢琴奏鸣曲中, 《悲怆》是第一首由他本人亲自写上标题的作品。关于"悲怆 "这个辞汇,与贝多芬后半生那感人肺腑而又凄怆深刻的悲剧性生活还有相当的一段距离, 因为这毕竟是他的早期作品。 看“悲怆”的谱子时,发现谱子的开始处只记着 Grave——重板,音乐中更多的是英雄 气概而非“悲怆” 。而在听到肯普夫、施纳贝尔、巴克豪斯、巴伦波伊姆等人演奏的这首乐 曲录音时, 我就更想探究这首气势磅礴的奏鸣曲何以会有一个与其音乐精神并不很符合的名 字了。 原来,这个形容词是贝多芬自己写上去的。在这首作于 1798—1799 年间的标号为 op.13 的钢琴奏鸣曲初版扉页上,贝多芬写着“Grande Sonata Pathetique” (悲怆大奏鸣曲) 。 在他的 32 部钢琴奏鸣曲中,只有这一部和 op.81a“告别”是由作曲家自己加上标题的。二 十八、 九岁的贝多芬, 正值青春年华, 事业蒸蒸曰上, 为什么要写上这么一个标题呢?罗曼· 罗 兰在他著名的《贝多芬传》中回答了我的疑问: “??然而痛苦已在叩门;它一朝住在他 的身上之后就永远不再退隐。1796 年至 1800 年间,耳聋已开始它的酷刑。 ”1801 年,贝多 芬在给韦该勒的信上写道: “我过着一种悲惨的生活。两年以来我躲避着一切交际,因为我不可能与人说话:我聋 了。要是我干着别的职业,也许还可以,但在我的行当里,这是可怕的遭遇啊。我的敌人们 又将怎么说,他们的数目又是相当可观!??在戏院里,我得坐在贴近乐队的地方,才能懂 得演员的说话。??人家柔和地说话时,我勉强听到一些,人家高声叫喊时,我简直痛苦难 忍??我时常诅咒我的生命??普卢塔克 教我学习隐忍。我却愿和我的命运挑战,只要可 能;但有些时候,我竟是上帝最可怜的造物??隐忍!多伤心的避难所!然而这是我唯一的 出路。 ” “悲怆”奏鸣曲本身和这封信,揭示出了贝多芬的英雄性人格和崇高的精神境界。 题目“悲怆” ,隐藏着生命的磨难,流露出内心的痛苦。但音乐的本体,更多的是对不幸遭 遇的“隐忍” ,对命运的“挑战”和抗争,对现实的超越和升华,对理想的执着和坚定。

贝多芬的“悲怆”奏鸣曲可以说是完美的音乐典范——它是日记式的生活状态的反映, 而贝多芬在他的音乐声中告诉我们,他已超越了现实,摆脱了尘世的困苦,在精神上他是胜 利者。 有人曾将这首奏鸣曲与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》相比较,指出在这两部作品 中,存在着共同的“青春的哀伤感” 。 可能人们是从这个标题出发,将它和当时德国社会中 普遍存在的一种情绪相对应而作出这种结论的。确实,在歌德的 《少年维特之烦恼》中, 在莫扎特的 g 小调第 40 交响曲中,都弥漫着类似的情绪。但贝多芬毕竟有其独特的个性, 实际上,他的作品中弥漫着的是一股蓬勃的生命力,同时也弥漫着一种对无限、对理想的渴 望。他已经超越了自己的肉体上和生活中的种种痛苦、恐惧、忍让、敬畏,他感悟到了生命 的升华。正如 E·T·A·霍夫曼所说: “人的心在尘世之物中感悟超尘世之物。 ” 贝多芬在他的生活中感觉到了悲怆, 感悟到了生命中自我的力量, 他将这些写进了这部 奏鸣曲,用音乐把我们带出生命的躯壳,导向那无垠的精神疆域,向我们的灵魂中灌注了英 雄的理想和人格。 “我的王国是在天空。 ” “我是替人类酿制醇醪的酒神。是我给人以酒神上至高的热狂 “我们这些精神上无限 而生命有限的人,就是为了痛苦和欢乐而生的。几乎可以这样说:最优秀的人物通过痛苦才 能得到欢乐。 ” 贝多芬在自己的痛苦中培育出精纯美丽的花朵,献给世人,解救世人,造福世人,他 是人类的英雄,人类的普罗米修斯《悲怆》奏鸣曲是反抗残酷命运与黑暗势力,追求美好理 想和幸福人生的雄伟诗篇。 全曲充满着斗争的力量和热烈追求的激情。 第一乐章是奏鸣曲式。 悲壮的慢板引子揭开了全曲的序幕。 第一小节严峻阴森的和弦象征着残酷命运的威胁, 级进 上行附点音符的哀求音调与之形成强烈的对比, 这两种因素的矛盾冲突, 奠定了引子发展的 基调。这个戏剧性动机是整个引子发展的核心:接着,阴暗的减七和弦一次次鸣响,痛苦哀 求的音调在高 4 度、高 8 度处反复模进出现,当曲调上行到高音"降 A"时,一串下行的快速 音型飘忽而过,使人仿佛听到轻轻的叹息。在引子结束处,从高音倾泻而下的一连串快速半 音且蕴积着反抗的情绪,为后面爆发的涛涛怒潮作准备。呈示部的主部主题,以奋发向上、 奔腾不息的音流反映了人们向命运挑战的气势、 与黑暗势力搏击的决心: 右手笔直上升的音 型、坚定有力的节奏、左手分解八度的主音持续音一出现就具有召唤人们进行斗争的力量。 副部活泼、抒情的主题在低音区和高音区一唱一和,感人动听。左手舞曲性的伴奏织体,充 满生气,表现了人们对幸福的向往和欢乐的遥想:活跃的上行跳音,带有倚音的附点音符和 轻巧的三连音下行音调具有幻想的意味。 浓重低音与明快高音的色彩对比更增加了欢乐的气 氛。它表现了厄运的幽灵无法阻挡人们对美好生活的追求,对幸福理想的憧憬。呈示部的结 束部在降 E 大调上开始,以主部的材料变化写成,左右手连续不断的半音反向进行,掀起 了更汹涌的反抗热潮。这股音流从低到高、从弱到强,把主部的斗争情绪推向高潮。整个呈 示部在高潮出现的强劲和弦中结束。 展开部以引子的素材在 g 小调上开始, 集中凝练的音乐 形象,描绘了阴暗势力、残酷命运的威胁依然存在,受伤的心灵仍在隐隐作痛。接着激昂奋 进的上行音调在左手分解八度持续音衬托下与引子中哀求音调的轻吟形成对照: 这两种冲突 因素互相交替先在 e 小调上出现,又在 D 大调、g 小调上重复。接着,滚滚向前的分解和弦 不断蠕动象远处传来的雷鸣,昂扬激进的音调反复插入与之交替,掀起一个个浪潮。第一乐 章的再现部一往无前、坚定有力,以秋风扫落叶之势奏出了胜利的凯歌,最后几个所向披靡 的和弦宣告了光明战胜黑暗的胜利,显示了人"扼住命运的咽喉"的力量和气概。

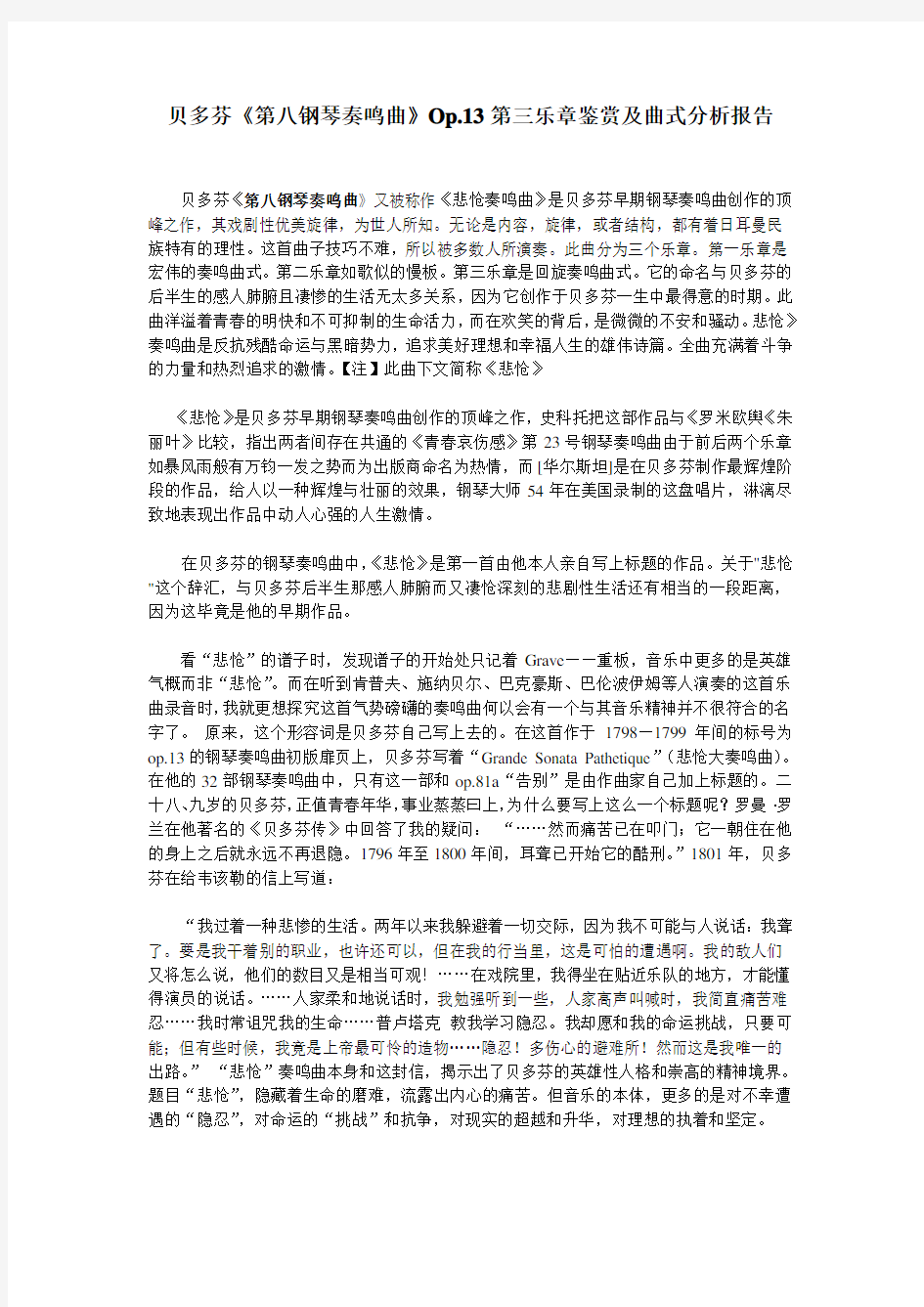

就此次报告而言,主要放在第三乐章上,分析结构图示如下:

一 级 曲 式 结 构 二 级 曲 式 结 构 起 始 小 结 所 属 调 式 结

呈示部

中间插部

再现部

主 部

连 接 部

第 一 插 部

束 部 + 连 接

主 部

属 准 备

主 部

连 接

第 一 插 部

结 束 部

主 部

尾 声

117

1825

2644

4561

6278

79106

107120

121128

129134

135153

155170

171182

183211

c

f-

降

E

降

E c

c

降

A-f

c:V

c

c-f-c

c

c

c

c

降

E

第三乐章 c 小调,4/4 拍,快板的回旋奏鸣曲式。这个乐章的主题与第一乐章 的副部主题有些相似之处。 它运用了大量的连线,弹奏时在各乐句乐段的结束处 要适时地提起手腕,这样既能表现出乐句乐段的结束又能让手臂适时得到休息。 第 1 小节---17 小节是整个乐章的主部主题,弹奏时右手的主旋律该连的要连接 好,切分音重音要突出;双手的节奏要均匀,不要忽快忽慢。装饰音要弹得轻巧 些,表达出作曲家对美好生活的向往。第 18 小节—25 小结是连接部,26 小结 ---44 小节为第一间插部。弹奏第 19 小节——20 小节、第 23 小节——24 小节 时手腕要跟着转起来,弹得轻巧连贯些。从第 33 小节开始,突强音在左右手交 替,双手要连接好,让人感觉到作曲家不稳定的心态。第 37 小节——61 小节是 这个间插部的扩充,结束在 c 小调的属七和弦上。第 62 小节——78 小节是主部 主题的完全再现, 随后转入幽静而柔和的第二个间插部主题。 第 98 小节——106 小节,左右手的音阶断音伴奏,增加了动力效果,把乐曲推向了高潮。107 小结 ---120 小结出现了属准备, 可谓是该乐章的点睛之笔,第 121 小节——170 小节 是主部主题和第一间插部的变化再现。 第 129 小节——132 小节的主旋律换到左

手声部低音, 具有男性的浑厚特点。 从第 134 小节开始乐曲转为 C 大调。 第 171 小节——182 小节是主部主题的第三次再现, 第 183 小节开始是第一间插部的缩 短变化再现,也是乐曲的尾声。它渐渐地带有激动的成份,充满斗争的力量,是 音乐的另一个高潮。 第 189 小节——192 小节右手的第一、 三拍重音和左手的第 二、四拍要突出,形成对比。第 193 小节——198 小节是贝多芬作品结束前常有 的写作方法,它的第二拍和第三拍上的 sf 要弹得很鲜明、果断,表现出贝多芬 决定以不停息的精神去斗争的决心。 乐曲的第 203——206 小节转到降 A 大调上, 仿佛是在思考人们应该怎样去面对苦难, 面对深渊。 最后, 乐曲结束在 c 小调上, 它用坚定有力的主和弦给了自己一个肯定的、充满信心的回答。

贝多芬交响乐综述与赏析

贝多芬交响乐综述与赏析 2012-02-17 9:48 卞祖善中国交响乐爱好者学会副会长 提要:贝多芬是维也纳古典乐派的杰出代表之一,著名的作曲家。他主要的代表作就是九部交响乐。贝多芬的音乐受海顿和莫扎特的影响,但又有所创新。他的作品不仅仅是写给王室贵族,而是写给全社会,写给全人类的。尤其是第九交响乐《欢乐颂》更使贝多芬交响乐创作在艺术上和人文关怀精神上达到了极致。所以第九交响乐是贝多芬交响乐创作的一个总结,也是音乐史上古典交响乐的一个顶峰。可以说,贝多芬的交响乐是影响人类历史进程的华章,他将永远鼓舞人类向着光明、向着幸福前进。 我今天与大家交流的内容是贝多芬交响乐,这个话题我想从一本专著讲起。这本专著就是美国学者麦克哈特写的《影响人类历史进程的100名人排行榜》。排行榜里的前10名是这样一些人物:第一名穆罕默德、第二名牛顿、第三名耶稣基督、第四名释迦牟尼、第五名孔子、第六名保罗、第七名蔡伦、第八名谷登堡,他是德国活字印刷的发明家、第九名哥伦布、第十名爱因斯坦。共有八个中国人进入了这个排行榜,除了孔子、蔡伦以外,还有秦始皇、成吉思汗、隋文帝、

老子、毛泽东、孟子。其中第45位就是我们今天要介绍的主角贝多芬。评论中第一句话这样说“最伟大的作曲家贝多芬1770年生于德国波恩”。这位作者在用词方面是非常严谨的。我们现在已经把这个“最”字用烂了,总是说“最伟大的什么什么之一”,其实那就不是最伟大了。最伟大就是唯一的,不应该有“之一之二”这种说法。贝多芬是最伟大的作曲家,而他主要的代表作就是他的九部交响乐。 一、维也纳古典乐派 在讲贝多芬之前,必须要简略的介绍一下维也纳古典乐派。维也纳古典乐派是从1750年开始形成的。其中的三位杰出代表是海顿、莫扎特、贝多芬。海顿是一位交响乐作曲家,有“交响乐之父”的美誉。其实在他之前有一位奥地利作曲家摩恩,于1740年首创了古典交响乐的四个乐章——快板、慢板、小步舞曲、快板,这样一个套曲。但是为什么我们还要称海顿是“交响乐之父”呢?是因为他写的多,写的好。他一共写了107首交响曲,其中有编号的交响曲是104首,早期的交响曲还有3首。通过海顿的交响乐创作,交响乐的乐队编制完善了,而且交响乐的艺术表现力也大大的提高了。

曲式与作品分析教案

凯里学院 教案 课程名称:曲式与作品分析 开课院部:音乐学院 主讲教师:何家国 授课班级:音乐学本科三年级 授课学时: 64学时

课程名称曲式与作品分析课程编号110104003 授课专业音乐学班级2009级本科课程类型 必修课专业课();专业必修课(√);公共基础课() 选修课专业选修课();通识教育选修课() 考核方式考试(√)考查() 课程教学 总学时数 64 学分数 4 学时 课堂讲授学时数32 实践课学时数32 实验学时数0 课堂讨论学时数8 使用教材名称作者出版社出版时间《曲式分析基础教程》 (第二版) 高为杰、陈丹布高等教育出版社2006年 主要教学参考书 书名作者出版时间及出版社 《曲式与作品分析》 《音乐分析与创作》 吴祖强 杨儒怀 2002年人民音乐出版社 1995年人民音乐出版社

章节名称第一章绪论 授课方式集体授课与个别讲解相结合授课时数 2 教学方法分析法、例证法、实例分析法 教学目的及要求掌握曲式这一概念,理解一些基本术语,建立初步的学科概念,为以后学习做好准备。 教学基本内容1、曲式的定义及概述 2、基本术语:主题;结构单位;收拢性结构与开放性结构;基本部分与 从属部分;曲式的调性布局以及结构的补充与扩充。 教学重点、难点重点:主题;次级结构与整体结构;收拢性结构与开放性结构。难点:怎样理解曲式这一抽象概念以及主题的意义与判断。

教学过程 音乐是时间艺术,因此,作为音乐结构的曲式就是由各种音乐要素所构成的一些或同或异在一个由起止的时间过程中按照一定的逻辑加以分布、组合所形成的整体结构关系。可以这样理解曲式:学生都学习过文章的分段方法,同样道理,音乐也是可以被分为一段一段的,文章中有一段,一句,半句,个别字,一首乐曲也是可以逐层细分结构的,只不过要用到一些曲式原则,并且掌握各级结构之间的关系。这就是对乐曲结构的曲式分析。当然,曲式学的内容也是随着音乐艺术的发展而不断更新的,这就需要不断更新、扩充我们的知识,做深一层的曲式学研究。 主题:在一首乐曲或一个音乐段落中,能够乐曲或该乐段的基本面貌的乐思,也称作主导乐思。其长度通常是一个乐句或乐段。 主题主要是通过音调要素来体现的,虽然随着音乐的进行,伴随主题的速度、力度、音色、织体等要素在改变,但是,富有特性的主题音调的面貌是完全可以听出来,看出的。(欣赏小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》)提示主题出现时各种要素的变化。 主题分为单一材料与复合材料两种构成方式。(逐一分析并讲解曲例1和2) 次级结构与整体结构:一首完整乐曲的趋势结构就是该乐曲的整体结构。由于表达完整乐思最小的单位是乐段,因此,乐段是最小的整体结构,其内部的乐句、乐节、乐汇不能构成独立的结构单位,也就是说以乐段为主体结构的曲式,不能再划分出次级结构。因此,次级结构必须存在于大于乐段的曲式结构中。如二段曲式、三段曲式等。整体结构与次级结构是一个相对的概念。 收拢性结构与开放性结构:用乐曲自身的主要调性来完全终止既为收拢性结构,反之在不稳定功能或转调来终止,则为开放性结构。收拢性结构乐曲具有稳定,结束感较强特点,常常是这一结构单位的结束。而开放性结构则多为作曲家构思需要,为了求得乐思进一步发展的动力和结构中间的衔接与融合。 基本部分与从属部分:担负揭示及展开主要乐思的段落,成为基本部分,而在基本部分前后的引子、连接、过渡、补充、结尾等段落成为曲式的从属部分。两者具有相对性,有时从属部分也具有独立性,也起到表现音乐的作用。如贝多芬钢琴奏鸣曲的尾声部分。

贝多芬钢琴奏鸣曲作品90分析

贝多芬钢琴奏鸣曲作品90分析 提纲: 一、序言 1、贝多芬简介 2、选题目的 二、音乐分析 1、第一乐章的分析:奏鸣曲式 A、结构分析:画出结构图 材料分析:列出主题,附上谱例,然后说明特点并总结主题之间的联系 B、第二乐章的分析:回旋奏鸣曲式 结构分析:画出结构图 材料分析:列出主题,附上谱例,说明其特点,总结主题之间的联系 三、总结 在贝多芬创作的中后期,说明他对奏鸣曲式的发展 一、序言 德国作曲家贝多芬(1770-1827),他在西方音乐史的画卷中独领风骚,由海顿、莫扎特创立并发展起来的维也纳古典音乐形式与风格,在贝多芬受理被极大地扩充和发展。它将18世纪与19世纪、古典主义与浪漫主义连接起来,将一个时代的理想融汇于自己的音乐艺术之中,贝多芬的名字与崇高的信念、顽强不屈的意志、充满震撼力的音乐、为表达情感而不拘规范的气魄永远同在。 贝多芬的钢琴奏鸣曲贯穿他一生,他的三十二套钢其奏鸣曲中有六套为两个乐章的组合,其中第二乐章采用回旋奏鸣曲式的仅此一首。在这首奏鸣曲的第二乐章中,贝多芬追求一种恬淡、超脱、幽深宁静的意境。主部和副部都是抒情、柔和、歌唱性的主题,两主题的对不倒很微弱的程度,甚至连他们的节奏和织体也有很多相同之处。 二、音乐作品分析 1、作品90第一乐章的分析:奏鸣曲式 A、材料分析 (一)、呈示部(1-81) (1)、主部(1-24)主题是由各八小节的综合乐段组成。第一部分是乐段,其终止式是G 大调的完全终止,b小调的完全终止。 谱例一: 主题第一部分: 主题第二部分:第二部分是乐句,停在b小调的半终止上。

主题第三部分:第三部分是乐段,其终止是e小调的阻碍终止,完全终止。 e小调:t6 sⅱDD D7 tsⅵ t6 sⅱ DD D7 t (2)、连接部(25-54)采用新材料,先在主调停留几小节,而后转到C大调,最后将a小调的拿波里六和弦经过同音异名的转换转到b小调。 谱例二: a小调:N6b小调:DⅦ7 D t t6 (3)、副部(55-67)主题是对主部主题第二部分的变奏的重复乐句,其终止式是b小调的完全终止。 谱例三: b:t D t D t D t D s D Dⅶ7

贝多芬-第九交响曲赏析

听贝多芬《第九交响曲》有感 当我们听到贝多芬音乐,也许我们不知不觉就有一种来自灵魂深处的震颤,我们没有必要有很深厚的音乐知识和音乐修养,只要你对音乐有一种牵挂,这种震颤就会存在。这才是贝多芬真正的魅力所在。我在高中时曾今看过罗曼罗兰的《名人传》,那时候我只是意识到贝多芬悲剧的一生,只感觉到他的人生只因为他耳聪但还是继续热爱音乐,并且成为伟大的音乐家而伟大。并不知道他的音乐作品有何高深之处。而如今当我在他的音乐之中去联想那音乐背后痛苦亦或忧伤,美丽亦或悲凉,快乐亦或忧愁,凄凉却不失坚强的画面是,我有的只是对他内心深处的最真挚的敬意。他的音乐是最美的,这并不是对那些大家对他深厚赞美的附和,而是我体会到他那种不屈不挠精神和最坚强的人格和对音乐最高深的理解的一种感叹。但一种音乐具有灵魂时,它并不需要多么高深的创作技巧,多么多变跳跃的旋律,他就算是一段简简单单的旋律都能让你深入其境。并且体会到音乐的要表达的情感,和在他背后的作者是有着怎样的故事。就想贝多芬创作的《d小调第九交响曲》一样。 这首交响曲如果我们只是第一次听,那唯一的感受便是好长,但是你有细想想,这么长的音乐要有多少的音符才能将其记录下来,先不说各种乐器的部分,仅仅是小提琴这一部分,我估计那乐谱的篇幅就够庞大。当你完整的听下来会花1小时多一点的时间。接下来就是我对这首交响曲的感悟,也许它是不正确的,但是是我用心听过后最真实的感悟。 在音乐的最开始部分,给我一种急切的感受,就想是你处在一种悲剧和痛苦的边缘,而周围的一切声音都变得急促和不安,就想是一种更加深厚的不幸在悄悄地来临,直到最后在它降临到你的身上,而之后变得缓慢的部分好像是一种葬歌,也许你会觉得那是一种主人公因为受不了这种摧残而灭亡的葬歌,其实不然,那是他打败那了命运加在他

贝多芬的《田园》

贝多芬田园交响曲赏析 此曲为贝多芬在乡村养病期间,对大自然的感受和印象,透过音符流露其回忆及感情的作品。——题记贝多芬田园交响曲又叫F大调第六交响乐,一般来说,古典的流派的作曲家是不会直接命名曲目的。我们熟悉贝多芬的“悲怆”、“月光”、“热情”奏鸣曲和“命运”交响曲等,这些题目都是出版商或者是后人添加的。有些是与其内容有关,有些则不然,懂古典音乐的人应该知道月光奏鸣曲所表达的内容跟月光毫无关系,而这首第六交响曲“田园”是贝多芬自己命的名。不过那时候给交响曲命名还不是一个常见的事情。为交响曲命名要等到浪漫主义后期的时候才普及。从这样的一个观点出发,我尝试分享欣赏贝多芬著名的第六号交响曲“田园”。我个人认为,这首交响曲并没有具体用音符描述各种田园对象,我们是透过音乐得到如此的感觉,无以名之,恰好很类似田园风光,故名之为田园。我想既然作者亲自为其命名,那我们就遵循他的思路,去感受心中的田园气息。 贝多芬有标题的音乐作品往往只能勉强说是从一种与标题有关的情绪出发,而不能说是真正标题音乐。田园交响曲固然可以如动画名片《幻想曲》那样把整个田园风光完全白描出来,然而小提琴绵延不断并且与一个富节奏性的主题同时进行,这里就绝对不可能与田园风光有任何白描意含了。 “田园交响曲”分为五个乐章,分别为初到乡村的愉快感受、溪畔小景、乡民欢乐的聚会、暴风雨、暴风雨过后的愉快情绪。

田园交响曲第一乐章一开始以第一小提琴演奏、竖笛、双簧管、乐团逐渐加强音量到达一个高峰,接着是长笛,这样子的乐曲风格,会想成田园风光是很自然的事。提琴奏出优雅、愉悦的旋律;木管吹起一缕轻风,一阵阵优美的旋律迎面袭来,眼前的一切渐渐开阔起来。 我最欣赏《田园交响曲》的第二乐章,感觉自己常常能直接走进这音乐造成的境界之中,那旋律有一种美丽的忧伤情绪,仿佛就是我自己伫立和漫步在田园中久久沉思的心境。贝多芬在这里用长笛、双簧管和单簧管来模仿描绘鸟儿的歌唱,其轻盈的声音会使人立即联想到可爱的小鸟和美丽的大自然风光。 第四乐章狂风暴雨,是田园交响曲“很不田园”的部份,也说明了田园交响曲并不是一首白描田园风光的标题音乐。贝多芬固然以优美的第二乐章与轻快的第三乐章充分表达田园式的心境,但第四乐章呈现的是“人”与“自然”因为风暴而产生的对立,充分显示隐藏在贝多芬田园风格下的心灵是一种人与自然的对话,而非人与自然的融合。 第五乐章重新回到温和的曲风,在这里,贝多芬一开始呈现出极为单纯的愉悦乐念。 于是,透过整首田园交响曲从第一乐章到第五乐章之整体结构,我们主观性的认为这是潜藏在温和的曲风下,一种“人”与“自然”的对立,一种“与自然融合”或“与自然对话”的张力。

贝多芬第九交响曲感想

贝多芬第九交响曲感想 《欢乐颂》是贝多芬《第九交响曲》第四乐章的主题歌,他在失聪的情况下,依旧创作出令人产生共鸣的音乐。所以我很敬佩贝多芬,他是的一位伟大的音乐家。欣赏了《第九交响曲》第四乐章后,使我再次感受到贝多芬的伟大,他那不屈服于命运的精神,使我十分难忘。 贝多芬《第九交响曲》第四乐章的《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热望。乐曲体现了贝多芬那种通过斗争换取美好生活的哲理思想。和着熟悉的旋律,感受着变化的节奏,那是灵魂的交响乐,贝多芬用生命的力量完美的演绎了这部作品。在一次次欣赏贝多芬的《欢乐颂》时,一次次被它所感动。那高亢、优美的旋律使我的心灵受到震撼。欣赏贝多芬《第九交响曲》第四乐章使人们的精神得到振奋,生活中增添了勇气,这就是贝多芬的音乐,能使人感动、使人称赞不绝的音乐! 《欢乐颂》,第四乐章里的合唱部分,也是这部交响曲里最重要的段落。它是依据德国著名诗人席勒的同名诗歌写成的,内容反映例如贝多芬那个时代的人们“四海之内皆兄弟”,“亿万人民团结起来”的理想愿望。我们应当理解贝多芬那种通过斗争换取美好生活的哲理思想。“交响合唱”部分气势磅礴,一气呵成,但又自然地分为了七个部分。贝多芬用生命谱写了欢乐,讴歌了胜利,这是他一生创作的总结与终结。作曲家在他生命的最后一息,以伟大的《第九交响曲》登上了他的艺术思想的峰巅。在当时欧洲席卷黑暗阴云的时刻,他以

锐利有力的音乐语言,写出了光明的时代之音,实践了他的“艺术只应该为穷苦的人民服务”的信念。他曾经在黑暗王国中慷慨地预言过:“五十年内,世界上到处都将由共和国。”这精确的预言,使贝多芬这部最后的杰作至今放射着灿烂的思想光芒和绚丽的艺术光辉。

贝多芬第一奏鸣曲曲式分析

文字来自于《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》作者:郑兴三 《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬呈献给他过去的老师海顿。这首奏鸣曲具有悲剧性情绪,明显地暗示和显露出贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。这首奏鸣曲以精练的钢琴写法,澎湃着阴暗的热情,可以窥见到贝多芬日后强烈的、自成一体的乐调作风。这首作品的节奏较为单调,小节间的区分也多少有点生硬,还留存着较为幼稚的作曲法。尽管如此,在这首作品巾已经强烈地流露出贝多芬式的特质,头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。 安·鲁宾斯坦曾经说过:“在Allegro中,一个音符也不象海顿和莫扎特,它充满了激情和戏剧性,一张愁眉不展的贝多芬面容。Adagio按照当时的时代精神写成,但它毕竟还是较少柔媚。在第三乐章中又是新的风味,这是戏剧性的小步舞曲。在第四乐章中是同样的性格,其中没有一个音象海顿和莫扎特……。” 罗曼·罗兰非常正确地感觉到贝多芬在这首奏鸣曲中的音乐形象性方向,他指出:“在初期,在奏鸣曲第二号第一首中贝多芬还采用听到过的表达方式和句子。但已经出现了粗鲁的、强烈的、断断续续的音调,这种音调在借用的语言说法上留下了痕迹。本能地流露出思维的英勇气质,这不仅表现在大胆的性格上,而且表现在明确地、毫不含糊地意识到,怎样选择、决定和舍弃。沉重的音型:在线条中再也没有莫扎特和他的模仿者所特有的猫一样的灵活。它是笔直的,由坚定的手把它勾画出来。它象一条极短的,但宽广平铺的道路,从一个想法转入另一个。这是灵魂的大道,整个民族可以沿着这个大道走过。不久,载重车队的士兵和轻骑兵也将通过它。” 《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性形成的杰出证明。它衬托出贝多芬新的思想、新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从于英勇的业绩、高尚的目的。这首作品与日后的《热情奏鸣曲》是相通的,显露出《热情奏鸣曲》的面目。 曲体分析 第一乐章快板(Allegro) f小凋2/2拍子奏鸣曲式 1.呈示部(1—48) (1—8)主要主题(f) (9—16)连接

贝多芬第六交响曲

贝多芬《第六交响曲——田园》 生命科学学院胡忠生 2010302630024 此曲为贝多芬在乡村养病期间,对大自然的感受和印象,透过音符流露其回忆及感情的作品。在首演节目单上,他写到:“乡村生活的回忆,写情多于写景”。整部作品细腻动人,朴实无华,宁静而安逸,与贝多芬的第五号交响曲同为世界上最受欢迎的交响曲之一。《第六交响曲》展现了贝多芬细腻的情感和对人生的挚爱。全曲共五个乐章,所展现的是人的精神世界和人对生活现象与自然现象的感触。 第一乐章,初到乡村时的愉快感受 不太快的快板,F大调,2/4拍子,奏鸣曲式。由双簧管呈现出明亮的第一主题,充满着浓郁而清新的乡间气氛,使人们感受到田园的一片生机让贝多芬投身到大自然后的喜悦心情。音乐十分欢快,而贝多芬在平静安宁中,尔后大管吹出田园牧歌版的惬意。第一主题和第二主题反复交替,作者并不在主题上加以他善长的发挥手法,只是朴实地重复,形成恬静清新的自然美景,音乐自然流动,没有强烈的力度变化,表现出人在大自然的怀抱中得到的精神安宁。而让人感受到生命的无限美好。当然,在本乐章最后的部分句子里,你仍然可以感受到贝多芬有时似乎对生命的遗憾。 第二乐章,在溪边 很快的行板,描写的是“溪边小景”,降B大调,12/8拍子,奏鸣曲式。这是一个描写静观默想的乐章,据贝多芬给他朋友的一封信中说,他当时就躺在溪边的草丛中,美丽的风景和四周的鸟鸣,贝多芬说:当时感到美妙极了。 在形如小溪潺潺流水的第二小提琴、中提琴与大提琴的伴奏下,第一小提琴所呈现的第一主题显得悠扬而且明亮、清澈。音乐有如清澈的溪流,舒缓平静,偶有熏风微拂,水面上荡起轻微的涟漪,扭动了水面上倒映的白云树影。远处的树林好像在做着深呼吸,音乐的律动微微开合,暗示着一种生命的韵律涵养在博大廖廓的大自然里。一组木管乐器摹仿的鸟鸣打破了宁静,音乐更加富于诗意。大管对主题的重复,仿佛让人看到一个美丽的田园牧歌式的画面。据《贝多芬传》的

《贝多芬与《月光奏鸣曲》》教案1

《贝多芬与<月光奏鸣曲>》教案 教学目标: 了解贝多芬创作《月光协奏曲》的经过,感受《月光协奏曲》美的意境,体会贝多芬所具有的卓越才华和同情劳动人民的美好思想感情。 教学重点: 感受乐曲所表现的意境,体会他所具有的卓越才华和对劳动人民的同情心。 教学难点: 从音乐与故事中深刻的了解贝多芬这个伟大的作曲家。 教学准备: PPT课件,多媒体器材。 教学过程: 一、导入。 同学们我们前面已经学习过贝多芬的作品了,让我们再听一下《C小调第五(命运)交响曲》,然后请同学们讲一下我们从这首乐曲中感受到的作曲家在作这首曲时的心情? 今天我们要学习的这首曲子有一个很感人的故事,在小学的上同学们会学到这个故事,如果同学们没有学过也没关系,我们今天在学习这首歌曲的时候也会给大家讲述这个故事的。 二、歌曲欣赏。 1、复习过《C小调第五(命运)交响曲》之后让我们来学习一首新的音乐《月光奏鸣曲》,让我们先来聆听这首乐曲,在聆听的同时同学们结合对贝多芬的认识可以发挥自己的想象一下,这首音乐表达的情感。 2、下面我们先来介绍一下贝多芬吧。 路德维希?凡?贝多芬(Ludwig van Beethoven,(1770.12.17-1827.3.26),德国最伟大的音乐家、钢琴家,维也纳古典乐派代表人物之一也是最后一位,与海顿、莫扎特一起被后人称为“维也纳三杰”。祖籍荷兰(亦说波兰),出身科隆选侯宫廷歌手世家。他出生于德国波恩的平民家庭,自幼跟从父亲学音乐。很早就显露了音乐才能,八岁开始登台演出。1792年到维也纳深造,艺术上进步飞快。贝多芬信仰共和,崇尚英雄,创作了有大量充满时代气息的优秀作品,如:交响曲《英雄》、《命运》;序曲《哀格蒙特》;钢琴奏鸣曲《悲怆》、《月光曲》、《暴风雨》、《热情》等等。一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁时开始耳聋,晚年全聋,只能通过谈话册与人交谈。但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,在一切进步思想都遭禁止的封建复辟年代里,依然坚守“自由、平等、博爱”的政治信念,通过言论和作品,为共和理想奋臂呐喊,反映了当时资产阶级反封建、争民主的革命热情,写下不朽名作《第九交响曲》。他的作品受十八世纪启蒙运动和德国狂飙突进运动的影响,个性鲜明,较前人有了很

电影音乐鉴赏——《复制贝多芬》

永恒的旋律 《复制贝多芬》电影音乐鉴赏摘要:在电影中,音乐与电影中情节的关系极为密切。它既可以抒情,又 可以渲染气氛,还可以让人了解故事的情节和人物的关系,更可以塑造完美的银幕艺术形象,而通过研究电影本身这样一个画面与音乐共存的载体,也能看出音乐与叙事的关系。本文从《复制贝多芬》入手,分析电影音乐是怎样在影片中参与,烘托和强化叙事的。值得一提的是,《复制贝多芬》通篇采用贝多芬的作品作为电影音乐,本文也将着重分析这些作品在电影中的作用。 关键词:《复制贝多芬》《大赋格曲》《贝多芬第九交响曲》 一.剧情简介 1824年,音乐大师贝多芬(Ed Harris饰)正在赶制自己的新作《第九交响曲》,在乐章完成的最后阶段,他的御用抄谱员施莱默突然病入膏肓,将要不久于人世。为了让贝多芬的杰作如期上演,施莱默向维也纳音乐学院求助,希望能有位高才生来接替自己的位置。不久,23岁的才女安娜(Diane Kruger饰)出现在施莱默的面前,施莱默告诫安娜,贝多芬是个暴君,和他一起工组需要有足够的心理准备和耐心,并将没抄写完的乐谱交给了安娜。 安娜乐于为这位脾气暴躁的狂人抄写乐谱,而作为音乐天才,安娜也不安于抄谱员的工作,她要让贝多芬品评自己的作品。当安娜将完成的《第九交响曲》交给贝多芬时,还告诉他替他修改了错误。在日复一日的接触中,贝多芬对安娜的态度由最初的怀疑逐渐转变成信任和依赖。 虽然贝多芬在人前风光无限,但生活中也有难言之隐。他非常宠爱侄子卡尔(Joe Anderson饰),期望他能出落成优秀的钢琴家,但卡尔偏偏好逸恶劳、嗜赌成性,甚至窃取叔叔的钱财。关键时刻,安娜总能在贝多芬的身边给予抚慰和帮助,贝多芬开始离不开安娜,甚至与安娜的男友马丁(Matthew Goode饰)争风吃醋。他毫不留情的嘲笑安娜的作曲,又跑到修道院下跪去求得安娜的宽恕。在生命的最后时刻,安娜陪在他身边,如贝多芬所说,他们灵魂相通…… 二.音乐分析 开篇是安娜·霍兹乘马车去探望贝多芬的路上光景,典型的十八、十九世纪的欧洲乡村和街道,孩童,田野,农民,羊群,马匹,同车的婴儿,被风吹走的帽子……背景音乐是贝多芬《降B大调大赋格曲》①,紧凑而挣扎的旋律,锯条一样拉动的小提琴,充满跳跃的运动感镜头音乐配合地完美,也奠定了全片的基调,阴郁,紧张,积蓄待发。正像贝多芬所说:暴风雨就要来了。《大赋格曲》是贝多芬晚年充满了现代意识的作品,如影片中说,表现的是耳聋后的贝多芬听到的所谓“上帝的声音”。而这首曲子曲子在当时因其革命性而饱受诟病,如片中大公在听完后毫不客气的说“贝多芬,你比我想象的还要聋”。而现在,《大 ①“赋格”愿意为“遁走”,是一种使用对位法的作曲格式,由不同乐器,不同时间,不同音高,演奏同一旋律——作者注。

贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏心得及体会

关于贝多芬钢琴奏鸣曲op.101的演奏心得及体会 内容提要: 1.贝多芬钢琴奏鸣曲在西方音乐史发展的地位与重要性 2.作品101的创作背景 3.作品101的曲式分析 4.各乐章的演奏心得 正文: 贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有其重要的地位,它既是音乐发展史上的里程碑更是钢琴艺术史的高峰。被音乐史称作《新约全书》和被誉为<<旧约全书》的巴赫《十二平均律》并驾其驱,又被钢琴家们奉为“圣经”,并成为每个钢琴演奏者的必弹曲目。而演奏贝多芬奏呜曲全集也成为无数钢琴演奏家的梦想。 这三十二首奏呜曲清楚地记录了贝多芬的创作历程与风格的变化,带有一定的自传意义,并成为贝多芬全部作品的重心所在。它的巨大价值在于发展和提高了现代钢琴音乐的表现力,使作品超越了时代,成为人类宝贵的文化财富。 这首创作于1816作品号为101的奏呜曲,属于贝多芬的晚期作品,是 1814年后所作的五大奏呜曲之一。此曲是呈卫现给多罗特娅埃特曼男爵夫人的。她是一位澳地利军官的夫人,同时也是贝多芬钢琴学生中最有才华、最理解教师的天才钢琴家。据相关资料记载,她弹奏的贝多芬钢琴乐曲是最能表达贝多芬的精神内涵,贝多芬本人对她评价也很高。他曾在J817年2月3日写给她的信中说道:"请接纳这首作品吧。这首作品从一开头就是为你写作的,在这里表白了我对您那丰富的艺术天赋与优美品格的真心佩服。” 在此期间,贝多芬不断完善和发展奏呜曲式,并增强其生命力。 这首奏呜曲分四个乐章: 第一乐章:不过分的快板带有极其真挚感情地 (Allegretto ma non troppo con con intimissimo sentimento) A大调 6/8拍奏呜曲式 呈示部 ]—一—4主部主题 5------16连接部 16-----25副部主题 25-----29第一结束句 29-----34第二结束句 展开部(35----57) 再现部 58-----68主部主题 69----84副部主题 尾声(85----102) 第二乐章活泼的进行曲(Vivace alla Marcia) F大调 4/4拍单三步曲式 A段(1----12)第三部分 (12----36)第二部分 (37----56)第三部分 B段(57----58)引子 (59----66)第一部分 (66----77)第二部分

音乐艺术特征及作品鉴赏心得

音乐艺术特征及作品鉴赏心得 这几周上了一节有关音乐艺术特征及作品鉴赏的通识课,在老师的穿针引线的指导下,学到以前不知道的东西,欣赏了很多好听的,耐人寻味的歌曲,知道了许多音乐方面伟大的作曲家,钢琴家,以及他们不为人知的艰难创作历程,同时学到了很多的有关音乐专业方面的知识,我觉得自己真是获益匪浅,下面我就谈谈自己对这门课的一点心得体会。 作为艺术的一个门类音乐,有它自己的所长,又有自己的局限。就是说,音乐与其他同类艺术相比,有许多特殊性,主要表现在以下几个方面: 一、音乐是声音的艺术,音乐所运用的声音,是从客观世界里的各种声音现象抽象、挑选出来的有组织的一群声音序列。这些声音又依它的高低、长短、强弱、音色等性能构成旋律、节拍节奏、调式调性、和声复调、以及配器等音乐语言的要素,有时它还包括一些经过选择、加工的噪音。 二、音乐是属于听觉的艺术,要了解音乐的特性,必须了解声音、听觉感受和听觉表象的实质,也即从感性基础进入到音乐审美意识的全部过程。有时它还通过全身的感觉来感受音乐。比如,对于节拍、节奏和力度等,就不仅仅是通过听觉来感受的。 三、音乐是一种表情的艺术,特别是在没有歌词语义结合的器乐曲中表现得更清楚。一首乐曲,可能是一种情感的起伏发展,以及几种情绪的对比和冲突。 四、音乐是一种表演的艺术。音乐通过演奏、演唱,才能为人们所感知而产生艺术审美效果。表演,应该说是音乐的二度创作。 在课堂上,老师给我们讲许多有意义的内容,在老师的推荐下,我们也欣赏到了许多著名的曲目,感觉真的很不一样。不像以前总是很盲目的去听歌,根本什么都不了解,一味地追求流行音乐,把很多经典的音乐遗忘了。在后来的课上,我们又听了许多的西洋交响乐。我觉得听这些交响乐又和传统的民族器乐不同,应该有文化的差异,而且交响乐是很多器乐一起演奏,表现出来给人复杂的情感和磅礴的气势。当老师给我们详细介绍每一个作品后,我懂得了要了解了一首歌或者一首曲的创作背景以及作者所想要表达的思想,了解当时作者的心理状态,自己融入到当中去,我想只有这样才能更准确的阐明作者所要表达的真正意义。唯有与作者当时心灵和心理距离的缩短,才能真正品味作者的作品。 除了欣赏音乐作品带给我们的感官享受外,我们更要透过音乐思考背后深层意义。比如通过作品可以了解作者的情感,体会一个时代的历史。而音乐给我们的更多的也是思想情操上的陶冶,培养我们高尚、健康的兴趣追求。在我们紧张大学学习生活中,这种情操的培养对我们来说是非常必要的,它能使我们的心灵清澈明亮,生活更加愉悦美好。

贝多芬月光奏鸣曲

Moonlight Sonata Based on a story narrated by the musician Enrique Baldovino Original PPS in Portuguese from Edison de Piracicaba -Brazil) Adapted and translated from Portuguese by: Pedro & Mila Ramos / Dowerglen, RSA –August/07 Music: Mondscheinesonate - Ludwig Van Beethoven (基于音乐家Enrique Baldovino 所述故事) 背景音乐:月光奏鸣曲(贝多芬) 原PPS 出自巴西,由Pecto &Mila Ramos 于2007年8月选辑并由葡语译为英语

Gate of AlcaláMadrid Who did not have in life moments of extreme pain? Who has never felt, at some moment in life, the desire to give up?阿卡拉门马德里西班牙谁在生活中没有经受过极端痛苦的时光?谁从未在一生的某些时刻想到过放弃?

Tower of Belem Lisbon Who has not yet felt lonely, extremely lonely, and had the sensation of having lost all hope? 贝莱姆塔里斯本葡萄牙谁从来没有感到过孤独、 极端的孤独, 并且有了失去一切希望的感觉?

贝多芬第三十首钢琴奏鸣曲的演奏分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/7d11652356.html, 贝多芬第三十首钢琴奏鸣曲的演奏分析 作者:王静 来源:《艺海》2010年第04期 路德维希·凡·贝多芬(LudingvanBeethoven1770 -1827)是德国伟大的作曲家。他一生创作了32首钢琴奏鸣曲,在西方钢琴史上占有极其重要的地位,是钢琴艺术史的高峰。从1792年的第 一号钢琴奏鸣曲到1822年创作的第三十二号钢琴奏鸣曲,可以说钢琴奏鸣曲的创作贯穿了贝多芬的一生,因此他的钢琴奏鸣曲被人们誉为“一部自我意识发展史”。有人把巴赫的《十二平均律钢琴曲》称为“旧约全书”,而贝多芬的32首作品则被西方人称之为“新约全书”。贝多芬也是一位集古典主义于大成,开浪漫主义之先河的一代宗师。 贝多芬钢琴奏鸣曲一般划分为三个时期:(一)1792-1800年(作品第二号至作品第二十二号)。这些作品较集中地显示了贝多芬的古典传统。(二)1801-1814年(作品第二十三号至作品九十号)。这时期是贝多芬创作的旺盛时期,在这期间展现了作曲家多姿多彩的风格,出现了不少富有独创性的乐段,如op27No3的“葬礼进行曲”,op27No1,op27No2幻想风乐章、最缓板慢乐章及标题音乐等等。这一系列作品组成了贝多芬创作的辉煌时期。(三)1814年以后的作品(即最后 五首奏鸣曲)。这五首奏鸣曲的每一个乐章都可视作一首经典乐曲。这些史诗般的作品充分地发挥了钢琴的乐器性能,曲式更为庞大而自由,复杂的感性在这些乐曲中得到淋漓尽致的发挥,充分地反映了伟大作曲家炉火纯青的创作境界。从晚期这些作品中流露出的丰富的内心境界,体 现出的表现手法的多样性,都表明了贝多芬的创作比以前有了更为广泛的视野,心境也变得细腻而优雅。 对于贝多芬晚期的作品,极少有对他的作品第三十首奏鸣曲的教学及演奏的研究。在此,我想就以下几个方面谈谈怎样在教学中让学生更好地理解及演奏好这首作品。 一、了解创作背景,帮助学生明白作者的创作意图 要弹好贝多芬的晚期钢琴奏鸣曲首先要了解作曲家当时的创作背景。贝多芬晚期共创作了5首钢琴奏鸣曲。(101,106,109,110,111)晚年的贝多芬生活十分的拮据,身体每况愈下加上耳朵遭到严重的耳疾影响,直至最后失聪。这使他基本上断绝了与外界的联系,他远离人群孤伶伶地生活。因而晚期性格内向占据了主要,思考和倾听自己的心声成为了他的唯一乐趣。但他仍顽强 地与疾病、贫苦和黑暗的社会作斗争,仍在不停地思索和探求,为他的理想,也为人类的理想。贝多芬的内心是相当矛盾的,一方面,国家可怕的状况,黑暗的现实使他陷入苦闷当中;另一方面,法 国大革命的精神和欧洲接踵而至的独立战争和民族解放运动,又给贝多芬带来了希望。贝多芬 曾说,晚年是他生活的秋季,就象“站在丰硕的果树前面,只需将它轻轻摇动,那些甜美熟透的果实

贝多芬《第九交响曲》赏析

英雄的颂歌 ——贝多芬《第九交响曲》感想法国著名文学家、思想家、音乐评论家罗曼·罗兰在其著作《贝多芬传》中 对《第九交响曲》有这样一段激动人心的精彩描述:“黄昏将至,雷雨也随着酝酿。然后是沉重的云,饱蓄着闪电,给黑夜染成乌黑,夹带着大风雨,那是《第九交响曲》的开始——突然,当风狂雨骤之际,黑暗裂了缝,夜在天空给赶走,由于意志之力,白日的清明又还给了我们。”初次聆听音乐巨人的巅峰之作便深深地被这种庄严肃穆、厚重深邃的音乐氛围感染,像是一条长河有奔流入海的激荡也有涓涓细流的幽静,又像是一部英雄的史诗,在与命运的抗争中有辉煌也有落魄,心潮跟着音符激昂澎湃,曲终时恍如经历了一场很久之前的战争。 “贝多芬一生中从未间断过阅读德国文学史上著名的‘狂飙突进运动’的代表人物席勒的作品,其中尤以《欢乐颂》给他印象最深,影响最大。” ①德国著名诗人弗里德里希·席勒具有很强烈的反专制思想,渴望全人类的自由解放,在其著名诗作《欢乐颂》中深刻表现了这一主题,同时对青年时期的贝多芬产生了很大的影响。有考证说早在波恩时期,贝多芬就有意将席勒的《欢乐颂》谱写成一部宏大的乐曲。但此时的贝多芬还未经过漫长的生活旅途,艺术与思想没有进入成熟阶段,几经尝试都未能成功:“一七九八年, 贝多芬又曾记下一首配唱“慈爱之父必定存在”《欢乐颂》中的诗句的旋律。一八一一年, 在第七和第八交响曲的草稿之间, 又有一个主题, 配唱‘欢乐, 神明美丽的光芒’。一八一二年又有过草稿设计, 曲名是《席勒序曲》, 拟以《欢乐颂》作为高潮结束。” ②直到晚年创作《第九交响曲》的时候才得尝夙愿。《欢乐颂》作为作品的最后一部分,正体现了他“通过苦难得到欢乐”或者“通过斗争得到胜利”的人生信念。不少的研究者认为贝多芬的音乐在思想内涵上超过了诗歌。“俄国音乐评论家里亚历山大·谢觉夫( 1820—1871) 曾着重指出, 贝多芬作的曲在思想上超过了席勒的诗……席勒把欢乐当做亲密团结的前提, 贝多芬却认为, 两者的关系应该倒置,只有取得了亲密团结, 欢乐才能降临人间。所以, 贝多芬从席勒的诗中理解到了积极而又具有活力的特点。” ③《第九交响曲》全曲都试图在向人们传达“通过苦难,得到欢乐”的信念,欢乐必须要经过抗争、奋斗,而不单纯是乌托邦的想象。“在贝多芬的不少期作品中包括第九交响曲, 既显露出贝多芬以及这时人民群众普遍经历苦难的悲痛和孤寂情, 也显示出去克服悲痛、战胜苦难的意志和力量。这是《欢乐烦》原诗所没有的。正如贝多所说的‘人们只能如此(指蒙受苦难)。即使这样, 人们也应当保持他的力量……’(1816年5月13日致埃士朵弟伯爵夫人的信)。” ④贝多芬一生未曾与当时黑暗的统治妥协,坚持着对自由平等解放的追求,未曾停止过斗争。整个乐曲就像是一位英雄的斗争史,起伏跌宕波澜壮阔,更像是贝多芬传奇一生的映射。在聆听音乐的时候,有时大脑里会闪现美国作家海明威在《老人与海》里塑造的人物形象——桑提亚哥老人。贝多芬似乎也在塑造一个人物形象,一个与命运与黑暗势力斗争的英雄形象。贝多芬所要塑造的英雄形象与海明威笔下的“硬汉”形象有着很大的不同,前者更关注社会、人民的安慰,渴望一个自由民主的新世界,真正的着眼点在于社会、世界;而后者则更多的是一个人对自身的超越,是对人类顽强毅力的肯定。整部作品又给人一种自述式的感受,似乎是作曲家在向人们激情澎湃地做着讲说,有时娓娓道来有时手足舞蹈

贝多芬钢琴奏鸣曲研究

研究文字来自于书籍《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》 第二钢琴奏鸣曲(献给约瑟夫·海顿)A大调Op.2 No.2 《A大调第二钢琴奏鸣曲》被明朗的世界所支配,贯穿着青春的快乐和爽朗之 美,充满了青年人的希望与率直的感情。第二奏鸣曲也与第一奏鸣曲有所不同,没有戏剧性的因素,但是我们可以从中发现贝多芬创作个性的一个新的发展阶段。 这首奏鸣曲不管是音乐内容或技巧的灿烂感,都显示了贝多芬那强烈的表现欲和炽热的感情。各乐章都用大调写成,明朗、欢快、活泼,在风格上更接近于古典交响曲。从技术与内容上看是绚丽多彩的,内心的矛盾是明显的,但仍富有朝气的激情,富有同情心地献出一切,表达了贝多芬寻找一条走自己愿望的艰难道路,以自己的才华来吸引人们的强烈要求,显示了贝多芬的炽烈诚实与巨大的统一力量。 贝多芬在这首乐曲中第一次在钢琴奏鸣曲中放入了诙谐曲。虽然这一诙谐曲还没有象中期的作品那样具有激烈的内容、永恒的幽默,但是至少贝多芬的意识方向是十分明显了。在内容上,独创性表现得最为明显的是第二乐章。这首奏鸣曲通向了下一个奏鸣曲与Op.22奏鸣曲,更远的通向《黎明》和《热情》奏鸣曲,直至与Op.106奏鸣曲也脉脉相通,它是走向巨人奏鸣曲的道路。 曲体分析 第一乐章活泼的快板(Allegro vivace) A大调2/4拍子奏鸣曲式 1.呈示部(1—117或121) (1—8)速度型引子 (9—32)主要主题(A) (32—58)连接 (58—83)副主题(G.bB·g…) (84—125)三次结束主题 2.展开部(126—228) (126—164)引子的各动机发展 (165—206)调性展开

(206—228)延伸句 3.再现部(229—340) (229—236)引子再现 (237—251)主要主题(在原调上) (252—280)连接 (281—314)副主题(a—A) (315—340)结尾 4.没有尾声。 第二乐章热情的广板(Largo appassionato) D大调3/4拍子较低等级的回旋曲式(两个插部) 1.(1—19)主要主题(D) 2.(20—31)第一插部(b一主音调) 3.(32—50)主要主题的第一次再现(在原调上) (50—67)第二插部(d一bB) (68—75)主要主题的第二次再现 (75—80)尾声 第三乐章小快板的诙谐曲[scherzo(Allegrotto)] A大调3/4拍子复合歌谣曲式 1.主歌谣曲式(1—44) (1—8)诙谐曲主题(A) (9—32)中间部 (33—40)主题的再现 (41—44)结尾句 2.三声中部(45—68) (45—52)主题(原调一a)

贝多芬音乐赏析(音乐鉴赏)

音 乐 鉴 赏 论 文 系别:电子与电气工程学院 专业:电子科学与技术 班级:109811 姓名:苏毅杰 学号:105090840054 指导老师:王侃

贝多芬音乐赏析 【内容摘要】 贝多芬,LUDWIG VON BEETHOVERR (1770.12.16-1827.3.26).德国作曲家。父亲从小就逼迫他学琴,他13岁任宫廷乐队大键琴手,14岁任宫廷管风琴师,18岁任歌剧乐队中提琴手。1792年,海顿见到他,获准成为起学生。1795年首次在维也纳以作曲家及钢琴家身份登台。1798-1800年除教授钢琴外,埋头作曲。1800年4月举行小说诗歌文学作品音乐会,确立了作曲家的地位。此时,听力逐渐衰退。因耳聋的恐惧和失恋,1802年欲自杀,后终于克服危机,振奋精神,继续作曲。贝多芬是人类艺术上最伟大的创造者之一。他一方面有着卓越的音乐天斌、炽热的叛逆气质和巨人般的坚强性格;另一方面他那百折不挠的意志和对社会的责任感而产生的崇高思想,形成他作为一个音乐家的特殊品质。他通过自己的创作,特别在他的九部交响曲中,反映了那个时代伟大的人民运动和最进步的思想。他以时代和个人的命运为题,通过深刻的哲理和感人的艺术形象相结合,写出了一系列交响乐作品,表现了从斗争到胜利、从黑暗到光明、从苦难到快乐的资产阶级上升时期的精神历程,他的九首交响曲象珍珠一样永远闪闪发光。【关键词】贝多芬音乐作曲艺术创造命运交响曲 【正文】 贝多芬代表作《命运》。我想,世界上再没有一首交响曲能够获得如此广阔的知名度以及接受度。贝多芬的伟大,则很大程度上也来自于这部代表作给他带去的声誉和敬仰。一开场那四声令人恐惧的有力音符,几乎让每个人只要一听到它就会永远无法忘却!真的,充满了震慑力的经典段落,如此简短却又如此令人挥之不去!当然,贝多芬对于这四个音符的解释最为权威——命运在敲门!是啊,开门见山,整部作品的主题一览无遗。或许这四个音符给所有人的影响真的太深刻了,所以音乐一开场就表现出一种前所未有的恐怖感觉!我想,这正是贝多芬音乐才华与他个人精神最充分结合的表现!接下去,我们好似看到了一幅激烈战斗的场面,每一个音符,每一段旋律似乎都在舞刀弄剑、奋勇拚杀!你可以把主

浅析贝多芬《月光奏鸣曲》的演奏风格与技巧

浅析贝多芬《月光奏鸣曲》的演奏风格 与技巧 摘要 路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven)是著名德国作曲家及钢琴家,是古典时期过渡到浪漫时期的主要音乐人物。他的32首钢琴奏鸣曲思想深邃,对奏鸣曲式的结构发展贡献极大,《月光奏鸣曲》是一首“似幻想而非幻想”的奏鸣曲,尤以第三乐章出彩,激动的急板,此乐章使人仿若在火热激情与深刻沉思中轮转。笔者将从创作背景、曲式结构、演奏技巧等方面对第三乐章开展浅略剖析与说明。 关键词:贝多芬;《月光奏鸣曲》;演奏风格 一、《月光奏鸣曲》的作者及创作简介 (一)作曲家的生平及音乐创作 路德维希·凡·贝多芬,德国作曲家、演奏家、音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一,于1770年生于德国波恩。贝多芬一生曲折,而曲折的本源就是一直伴随着他的耳疾,以至于他最后失聪,这对于一个以音乐为精神支柱的人来说,是致命的。他虽然备受煎熬,但这却也成为了他创作的源流与动力,成就了特立独行的天才。他与莫扎特、海顿同为古典乐派的领军人物,但笔者认为贝多芬却是当中最出格的,他的创作都是在古典传统音乐的基础上与自己的新创意新想法的再结合,可以说他是古典主义时期音乐的融会贯通者,也是浪漫主义时期的启发者。在其一生中其音乐独创作品恒河沙数,其中他最著名的32首奏鸣曲被世人称为音乐界的“新约圣经”,这32首中尤以“Pathetique”、“Moonlight”、“Storm”等最为著名,最能体现他崇高的精神和他深远的思想。 (二)奏鸣曲 奏鸣曲(Sonata),最初是由“Sonare”这个词汇演变而来的,在拉丁文中表示以各种方式发出不同音色响动。在贝多芬的兴盛发扬下,奏鸣曲体裁进入了成熟阶段,以乐章数目来看其作品多数包含三个乐章,少数则扩充为四个乐章,其规模领域已近乎于交响乐形式,使其整体结构更加饱满。再谈及奏鸣曲的结构,尤其古典主义时期,同《月光》一样第一乐章便是慢板这种情况少之又少,大多开端为快板乐章,且为奏鸣曲式;第二乐章常规为慢板乐章,此时贝多芬与其他作曲家再次背道而驰,将第二乐章定为十分轻快的小快板,结构却依旧是复三;第三乐章贝多芬就遵循基本情况了,为快板或急板乐章,惯例的选择为奏鸣曲式或回旋曲式。四个乐章时会在二、三这两个乐章之间穿插着以复三段式为结构形式的小步舞曲或谐谑曲用以作为第三乐章。 (三)《月光奏鸣曲》的创作背景 提到此奏鸣曲的创作背景,就不得不提到令大家误解的美丽传说,便是在小学课文中所讲述的贝多芬为盲女演奏《月光曲》这一故事。但此曲虽为贝多芬所作,名却并非他所取,而是因德国诗人海因里希·雷尔斯塔布评论“第一乐章令人想起瑞士琉森湖上的月光”,出版社受其启发便将“月光”用作标题,流传至今。 而真实的故事其实是,于1801年,贝多芬为令他坠入爱河的女子——