论教养教案优秀公开课教学设计

论教养教学案设计及课后观评

年级九年级学科语文班级层次实验班/励志班教师课题《论教养》

1课时第1 课时课型新授课

学习目标知识目标把握作者的观点;理清文章的写作思路。

能力目标掌握举例论证、对比、比喻、道理论证的论证方法及其作用学科素养联系自己的人生体验,思考教养的真谛,做一个有教养的人。

学习方法情境导入法、自主学习法、小组合作探究法

学习重点1.把握作者的观点;理清文章的写作思路。

2.联系自己的人生体验,思考教养的真谛,做一个有教养的人。

学习难点掌握举例论证、对比论证的论证方法及其作用

近五年中高考

命题特点趋势

议论文论证方法的考查

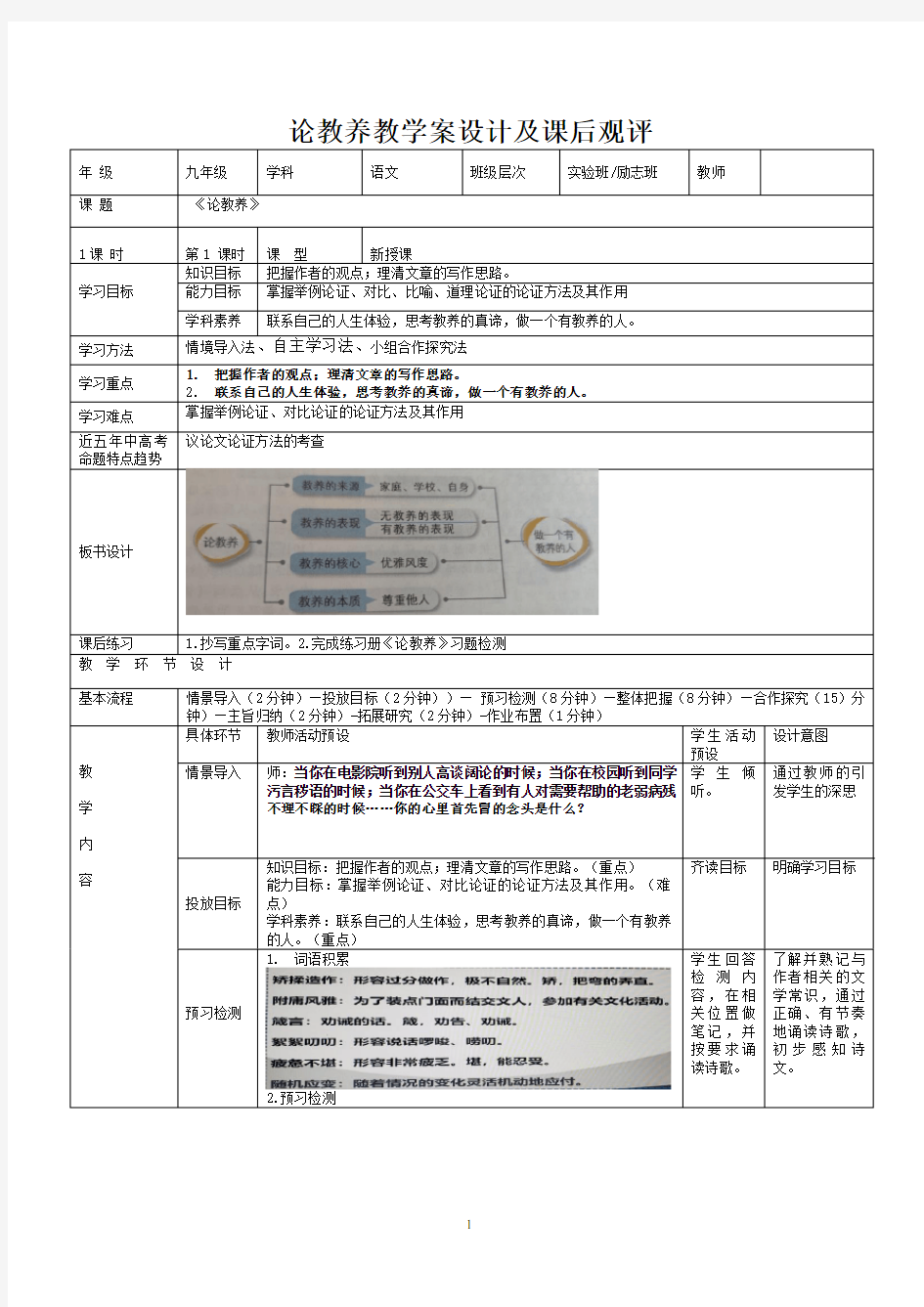

板书设计

课后练习 1.抄写重点字词。2.完成练习册《论教养》习题检测

教学环节设计

基本流程情景导入(2分钟)—投放目标(2分钟))—预习检测(8分钟)—整体把握(8分钟)—合作探究(15)分钟)—主旨归纳(2分钟)-拓展研究(2分钟)-作业布置(1分钟)

教学内容具体环节教师活动预设学生活动

预设

设计意图

情景导入师:当你在电影院听到别人高谈阔论的时候;当你在校园听到同学

污言秽语的时候;当你在公交车上看到有人对需要帮助的老弱病残

不理不睬的时候……你的心里首先冒的念头是什么?

学生倾

听。

通过教师的引

发学生的深思投放目标

知识目标:把握作者的观点;理清文章的写作思路。(重点)

能力目标:掌握举例论证、对比论证的论证方法及其作用。(难

点)

学科素养:联系自己的人生体验,思考教养的真谛,做一个有教养

的人。(重点)

齐读目标明确学习目标预习检测

1.词语积累

2.预习检测

学生回答

检测内

容,在相

关位置做

笔记,并

按要求诵

读诗歌。

了解并熟记与

作者相关的文

学常识,通过

正确、有节奏

地诵读诗歌,

初步感知诗

文。

3.作者简介

利哈乔夫(1906—1999),全名德米特里·谢尔盖耶维奇·利哈乔夫,苏联学者、作家。其地位相当于托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基,是具有国际影响的文化大师,被誉为“俄罗斯知识分子的良心”。代表作品有《善与美书简》《古代罗斯文学研究》《罪犯的纸牌游戏》等。

整体把握1、本文的中心论点是什么?做一个有教养、有风度的人。

2、文章是从哪两个方面论述中心论点的?又是如何论述的?

1、教养首先体现在家里;

2、要有优雅的风度

①什么是真正的教养。

②如何判断一个人是否有教养。

③从待人处事等角度论述一个人是否有教养。

④优雅风度能够表现一个人的教养。

⑤归纳结论:以尊重的态度对待别人,再加上几分智慧,便会

自然地拥有优雅风度并将修养优雅的举止付诸实践。

学生总结

论点并思

考论证思

路

在材料中找中

心论点并学习

作者的论证思

路

文本探究 1.作者是如何判断一个人是否真正有教养的?一个人是不是真正有教养,首先要看他在自己家里、在自己亲属之间的表现,看

他和亲人们的关系究竟怎么样。

2.作者认为教养首先体现在家里,对此,你怎么看?

家庭是形成个人良好教养的主要场所,这是人们日常生活中的

普遍认识,作者这样写,符合人们的认知心理。

3.第11-12段是从待人处世来论述一个人的教养,作者是哪两个

方面来进行论述的?愿意尊重别人;不会自吹自擂

文章谈论“教养”,为什么要谈“风度”?二者之间有什么内

在联系?

“教养”是指表现在行为方式中的道德修养状况,是社会影

响、家庭教育、学校教育、个人修养的结果,尤指在家庭中从

小养成的行为道德水准。“风度”,指人的言谈举止和仪态。

从二者之间的内涵来看,“教养”包涵“风度”,“风度”是

“教养”的具体体现,个人的教养良好与否,具体表现在个人

“风度”是否优雅。

5、说一说本文主要的论证方法,并分析这种论证方法的作用。

①对比论证。将没有教养的行为和有教养的行为加以比较,强

调了教养应该首先体现在家里的观点。②举例论证。文章列举大量

的例子说明哪些是有教养哪些是无教养的表现,增强了说服力。③

比喻论证,“处方”本义指医生给病人开的药方,这里比喻得到教

养的具体方法,论证语言生动形象。④道理论证,引用谚语,具体

有力地论证了“有教养的人懂得珍惜别人的时间”,使论证具有说

服力。学生根据

问题,独

立思考然

后小组合

作得出答

案。

分析文本,掌

握论证方法

课堂总结 1.开门见山,引出论点

2.思路清晰,层层递进

3.举例对比,加强观点跟随老师

一起总结

课文

回顾课堂,查

漏补缺

拓展延伸故事拓展《设身处地为他人着想》学生观看

PPT 拓展本诗形式的特点

作业布置 1.结合在学校的学习生活,请你举出我们身边的

“无教养”的表现。

2.结合自己的实际生活,谈一谈如何做一个有教养的人。

勾画作业明确作业

《六国论》优秀教案

六国论 一、导入课文:宋仁宗嘉佑二年(公元1057年),苏轼二十岁,到京师卞梁(开封)去考进士。在京师等考期间,有几个自负的举人看苏轼年轻,瞧不起他,有意戏弄苏轼。六个举人备了六个下酒菜,延请苏轼喝酒,苏轼欣然前往。入席,一举人建议为助酒兴,喝酒要行酒令,酒令内容是每人说一个历史人物的典故,联系那样菜,那样菜就归谁吃,行令要从年纪大的到年纪小的。其余五举人连声附和:“好、好、好!”“姜尚渭水钓鱼”,年最长者傲气满脸地端走了鱼;“秦琼长安卖马”,第二位神气十足地端走了马肉;“苏武北海牧羊”,第三个毫不示弱地端走了羊肉;“张飞蜀都卖肉”,第四位不慌不忙地端走了猪肉;“关羽荆州卖豆腐”,第五个从容不迫地端走了豆腐;“诸葛亮隆中种菜”,第六个胸有成竹地端走了青菜。全部菜被端走了,六个举人正准备高兴地吃菜喝酒,苏轼开口了:“各位,该我行酒令了!”他说出了六个字,不紧不慢地把六盘菜端到自己面前,然后笑眯眯地说:“诸位兄台,请!” 请大家想一想:苏轼行了个什么酒令?(嬴政并吞六国) 二、北宋的时代背景:北宋初期,西、北方边患严重,自开国至英宗治平年间,宋军和辽军西夏军大小六十余战,败多胜少。军事上的软弱无能导致了外交上的妥协投降。 宋真宗景德元年(1004年)“澶渊之盟”议定。北宋每年给辽“岁币”银十万两,绢二十万匹。 宋仁宗庆历二年(1044年),宋又被迫与辽订盟,每年加“岁币”银十万两,绢十万匹。同年,宋与西夏达成协议,西夏对宋称臣,宋每年送给西夏银十万两,绢十五万匹,茶三万斤。 三、简介作者:苏洵,字明允,号老泉,四川眉山人,北宋著名散文家,据说27岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。宋仁宗嘉佑元年(1056)带领儿子苏轼、苏辙到京城,以所著文章22篇:《几策》2篇,《权书》10篇,《衡论》10篇,谒见翰林学士欧阳修。欧阳修很赏识这些文章,认为可以与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。一时公卿士大夫争相传诵,文名因而大振。号为“老苏”,与儿子苏轼(大苏)、苏辙(小苏)号为“三苏”。后人有诗称赞:一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨嵋共比高. 四、解题:论:是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。 五、重要词语 弊:弊病赂:贿赂率:都邑:城镇薪:柴草嬴:秦王姓洎:(jì) 谗:谗言诛:杀殆:将近向使:假使“理”与“数”:命运积威:蓄积的力量劫:胁制从:跟随故事:旧事六、预习检查 思考下列问题,分析文章论证结构。 1.文章中心论点是什么?有哪些分论点? 2.得出了什么样的结论和教训? 课文分析 第一段(1):全文纲领。提出中心论点,评论六国灭亡的根本原因。 第二段(2):论证“赂秦而力亏,破灭之道也”。(正论) 第三段(3):论证“不赂者以赂者丧”。(反论) 第四段(4、5):作出小结,提出告戒。旨借古讽今。 七、课外拓展 夫韩魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不

过秦论优秀教案

过秦论 贾谊 教学目的 1、了解课文涉及的古代思想政治观点:贾谊的反对暴政、提倡仁政的观点,这种观点同西汉初期提倡“与民休息”政策的关系,了解主张在当时条件下的进步意义及其历史局限。 2、掌握课文中常用实词、虚词和一些特殊句式的知识。 3、了解贾谊的政治主张的进步性和局限性。 4、教育学生不应只着眼于秦之兴衰,而应学习作者把研究历史与指导现实相结合的可贵精神,从而明白“以史为鉴”“古为今用”的意义,达到把知识转化为能力的目的。 教学重点 1.了解秦王朝兴亡过程,分析导致其迅速灭亡的原因。 2.学习课文先叙史实后分析归纳的解决问题的方法,以及“线”(时间的纵线)“点”(某一时间段的铺陈拓展)结合的安排结构的方法。 3识辨课文中通假字,活用词,古今异义词,掌握重要实词、虚词及多义词。 教学难点:以叙史来对比论证。 课时安排:三课时(1、读课文并落实字词;2、指导翻译;3、背诵。) 一、导入新课 同学们都听说过“弱肉强食”这一成语吧,在自然界这似乎是一条法则,但在人类社会,这条法则常常会被打破。在两千多年前,秦朝国力还是那样的不可一世,一场农民战争就打破了开国者千秋万代的梦想,这一切是什么原因造成的呢?西汉的政治家、文学家贾谊为我们阐述了他的看法,下面我们一起来学习这篇《过秦论》。“过秦”就是“指出秦的过错”,那秦之过是什么呢? 1.关于作者: 贾谊(前200—前168),西汉洛阳人。西汉著名政论家、文学家,最早的汉赋作家之一。年少即以文才超众著称。20岁时提出改革制度的主张,表现出卓越的政治才能,得到汉文帝的赏识,召为博士,不久提升为太中大夫。后因在政治方面多次提出改革建议,触犯权贵,被谪为长沙王太傅。四年后被召回,为文帝宠子梁怀王太傅。梁王落马而死,贾谊以为是自

《论教养》说课稿

《论教养》说课稿 犁川镇中陈晋龙 一、学情分析: 1、初三学生有过初二演讲稿得读写演讲基础,再加上本文为自读课文,观点材料与行文思路都有旁批导引。而本单元写作实践就是要让学生写作600字议论文,所以,可充分利用文本学习,训练学生思考,(口头)提出观点,并简单论证. 2、议论文就是培养学生思辨力得最佳文本,青春期得孩子,有很强得思考力,适当加以引导,培养学生“尽信书不如无书"得批判思维.既就是学生兴趣所在,也就是培养正常公民之职责。 二、说教学目标 1、知识:掌握“贸然、疲惫不堪、自持”等字词得音形义。 2、能力:通读课文,把握文章主要内容。 3、德育:明确作者得观点,学会做一个真正有教养与优雅风度得人。 4、重点目标:理顺文章得论证思路。理解什么就是真正得教养与优雅风度。 5、目标难点:理解本文使用得举例论证与对比论证得作用。 三、说教材

本文虽为大家之作,但上世纪得苏联,人生观与价值观与今日得世界与中国已有诸多差异。也许还有译者缘由,细读观点与论证,有一些值得商榷恰当之处。比如 13自然段,作者说“我认为原因在于这些讲解优雅风度得著作有个缺陷,就就是很少解释人们为什么需要优雅风度,其必要性究竟何在。” 第14段隐约有解说,但不明晰.作者最后得结点:“只需记住一条:必须以尊重得态度对待别人。"我们今天得时代,早已为“教养与风度”注入了更鲜活与人性得内涵。人怎样才能有教养?(即尊重别人)真正得教养就是对这个世界持有得长期得稳定得爱;在爱得基础上自然而然得生发得对世界得宽容与悲悯。从这个角度而言,“教养”即“美好”! 四、说教学过程 教学设计及过程(4次活动支撑) (一)如果您来“谈教养” 1、教养就是一个大家非常熟悉得词语,如果叫您来谈教养,您会怎么说? (学生可能会回答教养就就是尊重,会列举什么样得行为就是有教养,什么行为就是无教养,会说出自己遇到过得一些经历……)无论学生怎么答,老师都不用否认,因为她们得回答一定会在“教养”这个大范围内. 让学生板书她们得重点词,如尊重,有修养,优雅……

六国论获奖公开课教案

六国论获奖公开课教案 【篇一:六国论公开课教案】 第一课时 授课时间 [教学目标]: 一.体会苏洵明达而深湛的政治见解。 二.理清作者的思路,学习作者始终围绕中心论点不蔓不枝地展开 论述的方法。 三.掌握重点实词、虚词的含义和用法及特殊语法现象,正确译文。 1.实词,如:弊(名)赂(动)亏(动)与(动)判(形) 数(名)事(动)道(名)厥(代)速(动)等。 2.虚词,如:率盖始然则向使至于等。 3.古今义容易弄混的词,如:其实祖父故事至于等 4.名词活用为动词、名词作状语、省略句、被动句的翻译等。 [教学难点] 一.在阅读方面,理解作者的论证思路,体会其严密的逻辑性是要点。 二.在基础知识方面,对一些句子的翻译是难点。 如:??较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战 败而亡者,其实亦百倍。?? ??则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不 在战矣。?? ??然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。?? ??向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜 负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。?? ??则吾恐秦人食之不得下咽也。?? ??苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。?? [教学步骤]三课时 唐太宗李世民在其名相魏征去世后,感慨地说:“人以铜为镜,可以 正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保 此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣!” (选自《贞观政要》唐吴兢编著) 如何以史为镜,关键在于发现错综复杂的历史事实之间的内在联系,理出导致王朝兴替的中心线索,才能达到借鉴史实、古为今用之目

的。战国七雄,何以演变为秦一枝独秀,且看苏洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。 二??解题 ??????1、六国:在我国历史上,战国是七雄争霸的时代,为了独 占天下,国与国之间经常进行战争。《六国论》的??六国??就是指 的战国七雄中秦国以外的齐、楚、燕、赵、韩、魏六个国家,它们 都被秦国一个个地击破而消灭了。 “论”是散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理,析理愈透愈精,就愈能体现这种文体的特点。《六国论》既是谈谈六国灭亡的 道理。 ??2、作者简介 苏洵(1009—1066)字明允,号老泉(??苏老泉,二十七,始发愤, 读诗书??”),唐宋八大家之一.宋代眉山(今四川眉山县)人,人称??老苏??,与儿子??大苏??(苏轼)、??小苏??(苏辙)并称??三苏??后人有诗称赞:??一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨嵋共比高??。 3、故事:宋仁宗嘉佑二年(公元??????年),苏轼二十岁,到京 师卞梁(开封)去考进士。在京师等考期间,有几个自负的举人看 苏轼年轻,瞧不起他,有意戏弄苏轼。六个举人备了六个下酒菜, 延请素轼喝酒,苏轼欣然前往。 ????????????入席,一举人建议为助酒兴,喝酒要行酒令,酒令 内容是每人说一个历史人物的典故,联系那样菜,那样菜就归谁??吃,行令要从年纪大的到年纪小的。其余五举人连声附和:??好、好、好!?? ??姜尚渭水钓鱼??,年最长者傲气满脸地端走了鱼;??秦琼长安卖马??,第二位神气十足地端走了马肉;??苏武北海牧羊??,第三个 毫不示弱地端走了羊肉;??张飞蜀都卖肉??,第四位不慌不忙地端 走了猪肉;??关羽荆州卖豆腐??,第五个从容不迫地端走了豆 腐; ??诸葛亮隆中种菜??,第六个胸有成竹地端走了青菜。 ??????????????全部菜被端走了,六个举人正准备高兴地吃采喝酒,苏轼开口了:??各位,该我行酒令了!??他说出了六个字,不 紧不慢地把六盘菜端到自己面前,然后笑眯眯地说:??诸位兄台,请!?? ????????????请大家想一想:苏轼行了个什么酒令?(嬴政并吞 六国)

论教养优秀教学设计 (1)

一、情境导入 为人子,方少时。亲师友,习礼仪 香九龄,能温席。孝于亲,所当执 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知 首孝悌,次见闻。知某数,识某文。 二、作者简介 【德米特里·利哈乔夫】(1906-1999),是20 世前苏联著名的知识分子之一,政治家、作家、文艺理论家和基督教活动家。作为文化大师,他把他的一生都献给了他的祖国,成为20世纪俄罗斯的知识象征。 三、讲解课文 1、.给本文划分结构。 第一部分(1、2)开门见山,引入论题。 第二部分(3~17)先谈“无教养”的例子,再谈“有教养”的表现,论证什么是“优雅风度” 第一层(3~10)通过假设、对比,列举了没有教养的事例。 第二层(11、12)从正面论说什么是真正的有教养。 第三层(13~17)通过列举事例和现象,论证什么是“优雅风度”。 第三部分(18)总结全文,点明我们必须以尊重的态度对待别人。 2、阅读第二部分,思考: (1)说说第4段与5-10段之间的关系。(总说与分说的关系) (2).第⑤~⑩段主要论述了什么?这几段的论述有什么共同点? 主要从6个事例论述了没有教养的表现。这几段的论述都是先假设一个人在外面的表现彬彬有礼,但是在家里却表现的不尊重家人。在对比中反映了一个人的怎样才算有教养。 3、.第二部分先谈“无教养”的例子,再谈“有教养”的表现,这样写有什么好处? 这样对比起来写,有利于突显什么是真正的有教养。尤其在列举了大量事例和现象后,让读者在对比中了解了“有教养”是一个怎样的表现。 4、作者由“教养”转向“风度”的论述,二者之间有什么内在联系? 教养是风度的基础,风度是教养的外在体现形式。 5、举例说明本文主要的论证方法。 (1)举例论证。本文的5~10段,17段都进行了集中举例论述。5~10段集中列举了无教养的例子,17段集中列举了优雅风度的具体表现。这些例子都鲜活地证明了怎样才是真正的教养和优雅的风度。 (2)对比论证。本文多处使用了对比论证方法。5~10段每一段都是通过假设、对比,列举了没有教养的表现,体现了没有教养的具体指向。第二部分的两层也是前一层为先谈“无教养”的例子,再谈“有教养”的表现,这样对比起来,更能体现真正的教养。 6、一个人的“优雅风度”是怎样做到的? 一个人的“优雅风度”是靠祖祖辈辈一代又一代人的经验积淀而成的,必须以尊重的态度对待别人。如果你懂得了这一点,再加上几分随机应变的智慧,那么风度就会自动来到你的身边。 7、判断下列句子的论证方法 (1)假如一个男人跟朋友和熟人见面时彬彬有礼,可是在家里对妻子儿女动不动就大发雷霆——那就可以肯定他不是个有教养的人。 对比论证。通过对比说明什么是真正的教养。

六国论公开课教案设计

六国论 [教学目标]: 一.体会洵明达而深湛的政治见解。 二.理清作者的思路,学习作者始终围绕中心论点不蔓不枝地展开论述的方法。 三.掌握重点实词、虚词的含义和用法及特殊语法现象,正确译文。 1.实词,如:弊(名)赂(动)亏(动)与(动)判(形) 数(名)事(动)道(名)厥(代)速(动)等。 2.虚词,如:率盖始然则向使至于等。 3.古今义容易弄混的词,如:其实祖父故事至于等 4.名词活用为动词、名词作状语、省略句、被动句的翻译等。 [教学难点] 一.在阅读方面,理解作者的论证思路,体会其严密的逻辑性是要点。二.在基础知识方面,对一些句子的翻译是难点。 如:较之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。 则之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。然则诸侯之地有限,暴之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。 [教学步骤] 一、导语设计: 唐太宗世民在其名相征去世后,感慨地说:“人以铜为镜,可以

正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今征殂逝,遂亡一镜矣!” (选自《贞观政要》唐吴兢编著) 如何以史为镜,关键在于发现错综复杂的历史事实之间的在联系,理出导致王朝兴替的中心线索,才能达到借鉴史实、古为今用之目的。战国七雄,何以演变为一枝独秀,且看洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。 二、解题 1. 六国:在我国历史上,战国是七雄争霸的时代,为了独占天下,国与国之间经常进行战争。六国就是指的战国七雄中国以外的齐、楚、燕、、、六个国家,它们都被国一个个地击破而消灭了“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。文章旨在分析六国失败的原因。 2.“论”是古代常用的一种散文文体,,以论证为主,要求善于析理,一般有两种,即政论文和史论文,政论文主要用于发表作者对于时政的见解和主,史论文主要通过评论历史,总结历史教训为当时统治者提供治国借鉴提问:本文属于政论文还是史论文? (史论文) 3. 洵(1009—1066)字明允,号老泉(老泉,二十七,始发愤,读诗书……可谓是大器晚成”),唐宋八大家之一. 宋代眉山(今眉山县)人,人称“老”,与儿子“大” (轼)、“小” (辙)并称三后人有诗称赞:“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨嵋共比高”(联

过秦论公开课金奖教案

2018 Microsoft China [过秦论]公开课

过秦论 【教学目的】 1.了解课文涉及的古代思想政治观点:贾谊的反对暴政、提倡仁政的观点,这种观点同西汉初期提倡“与民休息”政策的关系,了解主张在当时条件下的进步意义及其历史局限。2.掌握课文中常用实词、虚词和一些特殊句式的知识。 3.诵读全文,把握语气,正确传达课文主旨,与作者情感合拍共振。在诵读的基础上顺畅地背诵最后三段。 5.体会本课叙事时极力铺张渲染,议论时使用对比论证的写作特点 6.重点理解文言文翻译的要领并培养用现代汉语翻译文言文的能力 7.教育学生不应只着眼于秦之兴衰,而应学习作者把研究历史与指导现实相结合的可贵精神,从而明白“以史为鉴”“古为今用”的意义,达到把知识转化为能力的目的。 【教学重点】 1.了解秦王朝兴亡过程,分析导致其迅速灭亡的原因。 2.学习课文先叙史实后分析归纳的解决问题的方法,以及“线”(时间的纵线)“点”(某一时间段的铺陈拓展)结合的安排结构的方法。 3识辨课文中通假字,活用词,古今异义词,掌握重要实词、虚词及多义词。 【教学难点】 以叙史来对比论证。 【课时安排】4课时 第一课时 一.导入 贾生李商隐贾谊毛泽东 宣室求贤访逐臣,贾生才调世无伦, 贾生才调更无伦。哭泣情怀吊屈文。 可怜夜半虚前席,梁王堕马寻常事, 不问苍生问鬼神。何需哀伤付一生。 二.作者简介 贾谊年十八以能诵诗书、善属文闻名于郡中。年二十提出改革制度的主张,表现出卓越的政治才能,得到汉文帝的赏识,但却因此受到守旧派的诋毁,被贬为长沙王太傅。贬谪后,虽身居闲职,仍心系朝事,后为梁王太傅。正如毛泽东诗中所讲,梁王落马而死,贾谊以为是自己失职,哭泣岁余,抑郁而终,年仅33岁。一颗璀璨夺目的巨星从此长逝历史天空。所著政论文以《过秦论》《陈政事疏》《论积贮疏》最为有名。 三.内容背景简介 战国时代,随着宗法制度的解体,各国竞相改革。秦国的商鞅变法最为彻底,功效卓著,秦国空前强大起来,于是以秦统一为主线的多年的兼并战争开始了。如齐魏马陵之战、秦赵长平之战等,连年征战给人民带来了极大的灾难。最后秦终于兼并了六国。 秦统一天下之后,对百姓横征暴敛,滥施严刑苛法;对异族大肆兴伐。它的暴政给人民带来了极大的灾难,民怨沸腾,终于在秦二世元年爆发了陈胜、吴广起义。随着人民起义的风起云涌,中国历史上第一个统一王朝也是历时最短(16年)的王朝很快结束了。 西汉初期,经历了春秋战乱到楚汉战争,社会经济遭到了极大的破坏,土地荒芜,人民流亡,人口减少,经济凋敝。贾谊的《过秦论》正是针对这种现实而写。他希望汉统治者能吸取秦灭亡的教训,推行“仁政”以求经济发展,社会安定。即所谓“前事不忘后事之师”

8论教养 精品教案(大赛一等奖作品)

8论教养 1.理解本文的论证思路、论证方法,理解教养的内涵及教养对于个人和社会的重要性。 2.理解本文的语言风格,揣摩重要词语的含义。 一、导入新课 教养,是表现在行为方式中的道德修养状况,是社会影响、家庭教育、学校教育、个人修养的结果。中国是文明古国,礼仪之邦,关于“教养”,中国古时《三字经》就提到了,指的是人从小就应该习得的一种规矩,待人接物处事时的一种敬重态度。今天我们学习利哈乔夫的《论教养》,进一步理解教养的核心内涵以及学习如何做一个有教养的人。 【教学提示】 设计学生感兴趣的话题,引发学生的思考和关注,为学生更好地学习本文奠定基础。 二、教学新课 目标导学一:初读课文,理清层次 1.指导学生朗读课文。 朗读指导:抓住议论性的句子,把握作者的观点,理解观点和材料之间的关系。 2.小组讨论。 给课文划分层次,理清作者思路,理解议论文结构的一般特点。 明确:第一部分(1—2):开门见山,引入论题——良好的教养。 第二部分(3—12):把有无教养的表现进行对比,指出教养的思想核心是尊重他人。 第三部分(13—17):剖析优雅风度,指出一切优雅风度的基础其实是一种关照态度。 第四部分(18):总结全文,点明我们必须以尊重的态度对待别人。 目标导学二:再读课文,理解内容和段落之间的关系 指导学生阅读课文,把握段落之间的关系,句子的含义,本文的语言风格。 1.细读1—2段,思考第1段有什么作用。 明确:直接引入论题——教养,用递进复句强调,“良好的教养”的养成更主要的是“得之于自身”,为下文的论述张本。 2.速读3—12段,思考以下问题。 (1)第3段有什么作用? 明确:承上启下的过渡作用。 (2)说一说第4段与5—10段之间的关系。 明确:总说与分说的关系。 (3)有无教养的本质区别是什么? 明确:是否从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人。 (4)作者列举了有教养的人的哪些具体表现? 明确:不自吹自擂;珍惜别人的时间;重承诺;稳重随和。 (5)4—10段先谈“无教养”的例子,11—12段再谈“有教养”的表现,这样写有什么好处? 明确:把有无教养进行对比,是非曲直不言而喻,引人深思,也启迪了人们在生活中应如何做到有教养。

《六国论》优质课教学设计(统编版高一必修下)

《六国论》优质课教学设计(统编版高一必修下) 【学习目标】 1.了解苏洵,积累、梳理并归纳文言知识。 2.理解并掌握本文关于六国灭亡的观点、严密的论证及借古讽今的写法。 3.了解六国灭亡的原因、作者借古讽喻的目的及本文的现实意义。 4、比较《六国论》《过秦论》的异同。 【学习重点】: 1、整体感知课文,初步体会作者缜密的构思和对比手 法。 2、学习文言字词和固定句式。 【学习难点】 1、提高学生对古今异义词语的准确识别,运用的能力。 2、学习本文围绕中心论点用多种论证方法逐层论证的手 法和生动形象的语言 特色。 3、比较《六国论》《过秦论》的异同。 【课时安排】两课时

【学习过程】 课前预习: 1. 阅读全文,借助课下注释和工具书,理清句意,疏通课文大意,归纳文言基础知识,提出疑难问题。 2. 查资料,了解作者的生平简介,了解本文的写作背景。 3. 朗读课文,注意读正字音、读清文意、读出感情。 一、激趣导入,培养兴趣 宋仁宗嘉佑二年(公元1057年),苏轼二十岁,到京师卞梁(开封)去考进士在京师等考期间,有几个自负的举人看苏轼年轻,瞧不起他,有意戏弄苏轼六个举人备了六个下酒菜,延请苏轼喝酒,苏轼欣然前往入席,一举人建议为助酒兴,喝酒要行酒令,酒令内容是每人说一个历史人物的典故,联系那样菜,那样菜就归谁吃,行令要从年纪大的到年纪小的其余五举人连声附和:“好、好、好!” “姜尚渭水钓鱼”,年最长者傲气满脸地端走了鱼;“秦琼长安卖马”,第二位神气十足地端走了马肉;“苏武北海牧羊”,第三个毫不示弱地端走了羊肉;“张飞蜀都卖肉”,第四位不慌不忙地端走了猪肉;“关羽荆州卖豆腐”,第五个从容不迫地端走了豆腐;“诸葛亮隆中种菜”,第六个胸有成竹地端走了青菜全部菜被端走了,六个举人正准备高兴地吃菜

过秦论优秀公开课教案

过秦论优秀公开课教案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

教学目标: 1、知识与技能:品读语言,欣赏文章铺张扬厉、气势沛然地进行说理的艺术特色 2、过程与方法:从诵读中体会本文词采华丽、千变万化的语言特点,感受政论文磅礴的气势 3、情感、态度与价值观:了解古人深邃的思想认识贾谊对秦代暴政的批判——“仁义不施”是秦王朝迅速灭亡的原因了解贾谊对秦王朝迅速灭亡原因的分析,了解作者借古讽今、劝谏汉文帝施仁政在当时历史条件下的进步意义 教学重点: 分析文章气盛的原因,感受文章的气盛 教学难点: 欣赏文章铺张扬厉、气势沛然地进行说理的艺术特色 一、导入: 上节课我们疏通了文意,检查一下同学们掌握的情况温顾 二、品读文本 师:过秦论中论是议论文,可以有叙有议,可以发表观点 过:指责推究……的过失 秦的过失是仁义不施而攻守之势异也 师:齐读课文1、2段,读的过程中注意感受文章的语言特点 生:有气势或气势酣畅、磅礴 师:很好,换句话说也就是文章气盛请找出你认为气盛的句子来,并思考为什么气盛呢可从句子在语言表达上的特色和效果来回答

生:有席卷天下、包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心(你读一读,读出气势来)(四个动宾短语组成排比句,说明秦孝公有兼并天下的野心,增强气势) 师:文中多处运用了这种手法,请同学们试着找一找 生:南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡(找得很好,你读一读)(用四个动词写出秦国领土扩张,国力日趋强盛的气势) 生:齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵;此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤重士,……之伦制其兵 (有同学说这几句人名太多,读起来很拗口,虽然有铺叙但似乎气势不够酣畅嘛!)(这些人物距离今天时代久远,淹没在历史的长河中,但当时他们都是杰出人物,是战国星空中璀璨耀眼的明星,他们的名字在当时都如雷贯耳,铺陈排列在一起显得更有声势,读起来自然很有气势)(这种排比铺陈手法读起来自然很有气势,我们一起读出这几句的气势来) 生:振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下(四个动词渲染秦始皇消灭六国平定天下的气势,这情景和唐朝诗人谁的诗句很接近李白的《古风》:秦王扫六合,虎视何雄哉!)(你把这几句再读一读,读出这几句的气势来) 生:陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也(你来读一读)(突出了陈涉之弱,反衬消灭秦国之轻而易举,感觉秦从强大无敌走向崩溃的一泻千里和迅速,显得有气势) 师:秦孝公一统天下时“席卷”、“包举”、“囊括”、“并吞”和秦开疆拓土的“南取”、“西举”、“东割”、“北收”的排比铺陈述让我们感受到秦国国力上升时的气势如虹;“为之

论教养教学设计

论教养 【教学目标】 1.掌握文章的中心论点。 2.学习文章的论证思路和论证方法。 3.努力改正没有教养的行为,学习做个有教养的人。 【教学重点】 1.能引导学生阅读文章。 2.能领会文章表达的思想感情。 【教学过程】 一、新课导入 俄罗斯的20世纪,被称为利哈乔夫的世纪。利哈乔夫被誉为“俄罗斯知识分子的良心”“俄罗斯民族的良心”,被俄罗斯前总统叶利钦称为是“唯一没有污点的人”。20世纪的俄罗斯风云变幻,许多权柄在握、不可一世的人物,来去匆匆,成了时代的过客,唯独德米特里·利哈乔夫的名字屹立不倒。今天,我们一起来学习这位“良心”作家的一篇文章——《论教养》。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.积累生字词 (1)请给下面加点的字注音。 恪.守(kè)箴.言(zhēn)自吹自擂.(léi) 允.诺(yǔn)妨碍.(ài)矫.揉造作(jiǎo) 愚蠢.(chǔn)尴.尬(ɡān)絮絮叨.叨(dāo) 积淀.(diàn)谚.语(yàn)大发雷霆.(tínɡ)

(2)解释下面的词语。 贸然:轻率地,不加考虑地。 彬彬有礼:形容文雅、有礼貌的样子。彬彬,原意为文质兼备的样子,后形容文雅。 涵养:能控制情绪的功夫。 恪守:严格遵守。 矫揉造作:形容过分做作,极不自然。矫,把弯的弄直。揉,把直的弄弯。 附庸风雅:为了装点门面而结交文人,参加有关文化活动。 箴言:劝诫的话。箴,劝告、劝诫。 絮絮叨叨:形容说话啰唆、唠叨。 疲惫不堪:形容非常疲乏。堪,能忍受。 随机应变:随着情况的变化灵活机动地应付。 2.作者链接 德米特里·利哈乔夫(1906-1999),苏联学者,政治家、作家、文艺理论家和基督教活动家。他生于圣彼得堡,目睹了十月革命。17岁时进入大学学习人类学与语言学。1938年,入列宁格勒的俄罗斯文学研究所。参加过惨烈的列宁格勒保卫战。1946年至1953年,在列宁格勒大学任教授。1971年,被推举为苏联科学院(现俄罗斯科学院)院士。1986年,他开始重新寻找基督教和俄罗斯文化之根。苏联解体后其地位相当于托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基。作为文化大师,他把他的一生都献给了他的祖国,成为20世纪俄罗斯的知识象征。 三、自学指导(二)——合作与探究 (一)整体感知 1.熟读课文,梳理文章的结构。 【交流点拨】第一部分(1):开门见山,引入论题。

六国论——公开课教学设计

《六国论》教学设计 【教学目标】 ﹠知识与技能 1.结合课下注释,理解文章大意。 2.自己预习,弄懂生僻字音、形、意,归纳重点文言实词语虚词。 3.掌握本文的文体知识“论”——以论证为主。 ﹠过程与方法 1.学习运用分论点,并举例论证的方法,领略借古讽今议论文的写作特点。 2.理清作者的论证思路,学习作者围绕中心论点展开论证的方法。 3.有感情地朗读并背诵课文。 ﹠情感态度价值观 1.领会苏询关心国家,反对屈辱求和,主张抵抗外侮的思想。 2.体察作者的爱国之情,用心培养自己的爱国情怀。【教学 重点】 理解本文的论证目的,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹的妥 协政策。建议统治者放弃屈辱求和的外交政策,积极抗战以维护国权。【教学难点】了解作者借史抒怀、借古讽今的为文意图,体察作者的爱国之情。 【教学辅助】 多媒体课件以声音、画面渲染气氛,突出教学目标——六国破灭之因。 【教学过程】 一、导入新课 继《宫锁心玉》、《步步惊心》之后,今年又出了一部吸引人心的穿越剧《相爱穿梭千年》,看来近几年穿越盛行哦。上课之前咱们也来穿越一下,请大 家回到北宋,与我一同赴一场满汉全席。 时间:宋仁宗嘉佑二年(公元1057 年) 人物:苏轼(时年20 岁)

地点:北宋都城开封 事件:苏轼进京赶考 宋仁宗嘉佑二年(公元 1057 年),苏轼二十岁,到京师卞梁(开封)去考进士。在京师等考期间,有几个自负的举人看苏轼年轻,瞧不起他,有意戏弄苏轼。六个举 人备了六个下酒菜,延请苏轼喝酒,苏轼欣然前往。席间大家建议为助酒兴,喝酒要 行酒令,酒令内容是每人说一个历史人物的典故,联系那样菜,那样菜就归谁吃,行 令要从年纪大的到年纪小的。其余五举人连声附和:“好、好、好!”“姜尚渭水钓鱼”,年最长者傲气满脸地端走了鱼;“秦琼长安卖马”,第二位神气十足地端走了马肉;“苏武北海牧羊”,第三个毫不示弱地端走了羊肉;“张飞蜀都卖肉”,第四位不慌不忙地端走了猪肉;“关羽荆州卖豆腐”,第五个从容不迫地端走了豆腐;“诸葛亮隆中种菜”,第六个胸有成竹地端走了青菜。全部菜被端走了,六个举人正准备高兴地吃菜喝酒,苏轼开口了:“各位,该我行酒令了!”他说出了六个字,不紧不慢地把六盘菜端到自己面前,然后笑眯眯地说:“诸位兄台,你们喝酒哦!” 请大家想一想:苏轼行了个什么酒令?(嬴政并吞六国) 今天我们来学习《六国论》,昔日的战国七雄争奇斗艳何以演变为秦国一 枝独秀,且看苏洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。 板书:《六国论》题解 六国:在我国历史上,战国是七雄争霸的时代,为了独霸天下,国与国之 间经常进行战争。《六国论》的六国就是指的战国七雄中秦国以外的齐、楚、燕、赵、韩、魏六个国家,它们都被秦国一个个地击破而消灭了。 “论”是散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理。六国论,其实是六国 破灭之论,,文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。 二、作者简介与时代背景 1.作者简介

真题4:《六国论》公开课教案

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉! 夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。 《六国论》朗读最后两段,分析语调语速和感情的关系 《六国论》公开课教案 [教学目标] 一.理解作者提出“六国破灭”“弊在赂案”的论题的本意,体会苏洵明达而深湛的政治见解。 二、理清作者的思路,学习作者始终围绕中心论点不蔓不枝地展开论述的方法。(例证、对比、分层、引用等论证方法)。 教学过程设计 一.简介时代背景 1.作者简介: 苏洵(1000─1066)字明允,号老泉,宋朝眉山人。与他两个儿子苏轼、苏辙合称“三苏”,成为文学史上著名人物,“唐宋八大家”中他一门就占了三人。朱德老总曾有诗称赞: “一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨嵋共比高”。苏洵长于散文,善用比喻。他十分关心政治,论文大多针对时政而发,议论锋利,切中时弊,说服力强,著作有《嘉佑集》。据说苏洵27岁因应试不中,焚去以前所写文章,刻苦攻读,博览群书,潜心钻研,终于形成自己文章的风格。由于他下笔顷刻数千言,语言晓畅,雄辩有力,深得欧阳修的赏识。嘉 年间,欧阳修把苏洵的22篇文章推荐给朝廷,一时名动京师,文人竟相模仿。因此,他命名自己的文集为《嘉佑集》。本文选自《嘉佑集》中的《权书》,原题为《六国》,一般选本改作《六国论》。 三苏:苏洵、苏轼、苏辙 唐宋散文八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石、“三苏”、曾巩 2.写作目的: 本文是为反对北宋王朝用重赂屈服于外族而写的。当时,契丹( 后称“辽”我国东北少数民族)、西夏(我国西北少数民族)经常入侵,北宋统治者沿用妥协政策, 向他们纳银输绢,以求苟安。作者写这篇文章,论六国灭亡之道,讽谏宋王朝以六国为鉴戒,不为外族“积威之所劫”,要“礼天下之奇才”,上下团结一心,抵御外侮,以维护和巩固宋王朝的统治。 3.题解: “六国论”是倒装省略句,是“论六国灭亡的根本原因”。 “论”是古代散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理,析理愈透愈精,就愈能体现这种文体的特点。 二、全班朗诵课文,注意读准字音。 赂l ù秦 率shuai 赂秦耶 小则获邑y ì 思厥ju é先祖父 暴pu 霜露 暴b ào 秦之欲 洎j ì牧 殆d ài 尽 当t āng 与秦相较 或未易量li àng 食之不得下咽y ān 为wei …所… 三.研习新课 1.诵读第1段。 提问:

优质课一等奖高中语文必修三《过秦论》教学设计 (1)

《过秦论》教学设计 教学目标: 1、了解作者对秦王朝迅速灭亡原因的分析及其反对暴政、提倡仁政的政治主张。 2、加强诵读,体会本文铺陈渲染,气势酣畅的语言特点。 3、学习本文从对比中引出结论的论证方法。 4、讨论秦王朝兴衰的历史经验和教训,了解作者借古讽今的写作意图。 教学重难点: 1、分析本文观点的得出与叙述秦王朝兴衰之间的联系,体会行文安排之精巧。 2、学习本文从对比中引出结论的论证方法 教学方法: 诵读、质疑、探究、总结 教学工具: 多媒体课件 教学过程; 一、导入 “弱肉强食”似乎是自然界的一条法则,但在人类社会,这条法则常常被打破。一群疲惫的农民轻而易举地就摧毁了一个强大的王朝,这一切是什么原因造成的呢?作者贾谊又是如何向我们来阐明自己的观点的呢?今天,让我们共同来探讨。 二、问题引导,自主合作 问题1:金圣叹评点《过秦论》说:“通篇只得二句文字:一句只是以秦如此之强,一句只是以陈涉如此之微。”那么,秦之“强”和陈涉之“微”在文中是如何体现的?请找出来,读一读并分析。 秦强:从秦的兴起到鼎盛 陈涉之微:从出身到起义的装备 (学生边读边分析,教师边引导边形成板书,读的过程中让学生感受行文的气势) 板书设计: 过秦论 贾谊 易 陈涉秦朝(守) 仁义不施 九国秦国(攻) 难 分析总结: 同学们在诵读分析的过程中不仅了解到了秦由盛而衰的过程,同时也体会到了本文行文的气势,正如近人吴闿生所说:

出示评价: 通篇一气贯注,如一笔书,大开大阖。 ---------吴闿生 孙月峰对此也有类似的评价: 《过秦论》中间险字奇句,亦尽杂见错出,乃却以粗卤矫健之气行之。读者但见其飞砂走石,横溢不可遏,然而精巧实理俱在内。 (《评注昭明文选》引孙月峰语)问题2:但不同的是孙月峰还注意到了本文的另外一个特点,那就是“精巧实理俱在内”。《过秦论》讲了什么样的“理”?行文上又是如何体现“精巧”的呢?请同学们思考回答。 (学生谈自己的理解,教师引导总结) 总结: 本文的“理”,也就是作者的观点:仁义不施而攻守之势异也。 极言秦之强,极言陈涉之弱,而结局却是弱者胜强者亡,不由让人思考个中原因:主客观形势不同,统治者所采取的策略也理当不同,而所有策略则当以民心向背为标准,秦夺天下,依靠武力,导致矛盾尖锐;秦统一天下,变本加厉,用严酷的刑法奴役百姓,致使帝王之业土崩瓦解,从而提出自己的观点:仁义不施而攻守之势异也。强弱盛衰难易的不同,也在几方力量的对比中显现出来。 问题3:西汉时期的贾谊为什么要写关于秦的文章?《过秦论》对我们有那些启发? (1)教师适时出示相关背景,学生谈自己看法。 明确:借古讽今,借秦之过,猛敲警钟,劝诫西汉统治者施仁政。 (2)小组交流,梳理思路,选代表谈启发。 三、课堂小结: 一个强大的王朝已然离我们远去,但留给我们的思考远不止大家谈到的这么多。若干年后的北宋的苏洵又重谈这段历史,站在六国的角度写了一篇《六国论》。 四、作业布置: 阅读《六国论》,思考:同是秦破六国统一天下的历史,二人选择的角度为何不同?教学反思: 本课是《过秦论》的第三课时,在疏通文意的基础上着重对文章的内容及写法进行分析和把握。 本节课学生表现积极活跃,积极思考,踊跃回答问题;问题设置较恰当,教师引导基本到位,但依然存在诸多的不足: 1、教师在引导的过程中,深感语言贫乏。教师应在教学中多加强教学语言的训练,以便在课堂上能更精准到位的指导学生。 2、结尾拓展部分,谈论“仁义不施而攻守之势异也”的观点的现实意义时,学生联系了许多旧的知识,这也正是语文教学的良好契机。只是学生的回答在语言组织上也有不少的欠缺,教师在这方面的指导不是太到位。

过秦论优秀公开课教案

教学目标: 1、知识与技能:品读语言,欣赏文章铺张扬厉、气势沛然地进行说理的艺术特色 2、过程与方法:从诵读中体会本文词采华丽、千变万化的语言特点,感受政论文磅礴的气势 3、情感、态度与价值观:了解古人深邃的思想认识贾谊对秦代暴政的批判——“仁义不施”是秦王朝迅速灭亡的原因了解贾谊对秦王朝迅速灭亡原因的分析,了解作者借古讽今、劝谏汉文帝施仁政在当时历史条件下的进步意义 教学重点: 分析文章气盛的原因,感受文章的气盛 教学难点: 欣赏文章铺张扬厉、气势沛然地进行说理的艺术特色 一、导入: 上节课我们疏通了文意,检查一下同学们掌握的情况温顾 二、品读文本 师:过秦论中论是?议论文,可以有叙有议,可以发表观点 过:指责推究……的过失 秦的过失是?仁义不施而攻守之势异也 师:齐读课文1、2段,读的过程中注意感受文章的语言特点 生:有气势或气势酣畅、磅礴 师:很好,换句话说也就是文章气盛请找出你认为气盛的句子来,并思考为什么气盛呢?可从句子在语言表达上的特色和效果来回答 生:有席卷天下、包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心(你读一读,读出气势来)(四个动宾短语组成排比句,说明秦孝公有兼并天下的野心,增强气势) 师:文中多处运用了这种手法,请同学们试着找一找 生:南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡(找得很好,你读一读)(用四个动词写出秦国领土扩张,国力日趋强盛的气势) 生:齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵;此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤重士,……之伦制其兵 (有同学说这几句人名太多,读起来很拗口,虽然有铺叙但似乎气势不够酣畅嘛!)(这些人物距离今天时代久远,淹没在历史的长河中,但当时他们都是杰出人物,是战国星空中璀璨耀眼的明星,他们的名字在当时都如雷贯耳,铺陈排列在一起显得更有声势,读起来自然很有气势)(这种排比铺陈手法读起来自然很有气势,我们一起读出这几句的气势来) 生:振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下(四个动词渲染秦始皇消灭六国平定天下的气势,这情景和唐朝诗人谁的诗句很接近?李白的《古风》:秦王扫六合,虎视何雄哉!)(你把这几句再读一读,读出这几句的气势来) 生:陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也(你来读一读)(突出了陈涉之弱,反衬消灭秦国之轻而易举,感觉秦从强大无敌走向崩溃的一泻千里和迅速,显得有气势) 师:秦孝公一统天下时“席卷”、“包举”、“囊括”、“并吞”和秦开疆拓土的“南取”、“西举”、“东割”、“北收”的排比铺陈述让我们感受到秦国国力上升时的气势如虹;“为之谋”、“通其意”、“制其兵”让我们感受到九国运筹帷幄调动兵马时的磅礴气势;四个动词渲染出始皇的凌厉之气;陈涉“非尊于”、“非铦于”、“非抗于”、“非及向时”让我们感觉秦从强大无敌走向崩溃的迅速这些层层铺排的语句节奏与秦勃兴速亡的节奏协调相应,全文句式又长短相间,读来铿锵有致,朗朗上口,富有气势和节奏感

优质课一等奖高中语文必修三《过秦论》教学设计

《过秦论》中有真谛,章法反学成就你 ——议论文开篇章法之“简要原则”训练 【教学设计说明】: 议论文是最能体现一个人思维水平和表达能力的一种写作文体,是高考作文的主要考查形式,也是高中生尤其是高二、高三学生应该把握的一种写作文体。但是要写好议论文不是一朝一夕的事,如果等学生进入高三后才进行专题训练,只能收效甚微。议论文写作的教学与训练应该有系列地、循序渐进地进行,如果在进入高二时就开始认真练习,并且回归教材,从熟悉的教材中找到值得思索、效仿、借鉴的经典范文,就能多角度、全方位深入地学写议论文,一定能让同学们的议论文写作变得更轻松、更有成效。为此,金牛区杨小川守正语文名师工作室在四川省特级教师杨小川的带领下开展了“回归教材,学写议论文”系列科研活动,这一系列活动又有若干子系列活动,其中一个子系列是“例说文言诗文的读写结合”,它选取教材必修三中的3篇文言文,从不同的角度、不同的切入点,教会同学们从课文中去正向或反向借鉴写作方法与技能,也提醒老师们不要等到高三才来抓作文训练,回归教材,钻研教材,教思结合才能不断提升。而本课则属于这一子系列的研究实践课。 对于《过秦论》中的写作方法,我们并不主张直接效仿,而应反向学习,因为同学们需要训练的不是议论性散文,而是“任务驱动型”议论文。需要我们思考的主要有两方面:一,《过秦论》的结构是前4段记叙秦国兴亡史,第5段才议论并提出中心论点,这种结构安排有它强大而独特的气势与说服力度,但是否适合我们的“任务驱动型”作文?二,在第5段中,作者提出中心论点的方式同样独特,可这种方式又是否适合我们效仿呢?带着这两方面的思考,以第二个问题为重点分析对象,主张通过反向学习第5段的方法来把握好议论文开篇章法的“简要原则”。 【学情分析】: 进入高二,同学们就结束了多年的记叙文写作训练,开始进行议论文写作训练。初学议论文写作,很多同学都觉得陌生、茫然、无所适从,在结构、内容、思想等各方面都需要有序地进行训练。在全方位训练时,写作章法训练很重要,就开篇部分而言,我们不能随心所欲地下笔,一定要把握好开篇应“简明扼要”的原则。而这堂课就是针对议论文开篇部分而设计的,具体设计如下。 【教学目标】:

高中语文:过秦论优秀教案

过秦论 贾谊 教学设想 1.通过预习指导,使学生借助课文的注释、工具书和参考资料了解时代背景、作者简况及各段大意,疏通文句。 2.讲授课文,指出作者政治主张的历史局限时,不必在什么是秦二世而亡的真正原因上旁征博引,同时对文中涉及的历史人物及史实,也不要过多介绍。可在课外指导学生读点通史或历史故事(如《东周列国志》,虽是小说,但基本事件多见诸其书)。 3.文言文翻译,是本单元主要知识点。在研习新课中要有意识设计必要的讨论题,引导学生用单元知识短文所讲的道理来解决疑难问题,获取新知识。 4.本文逻辑严密,文辞优美,可利用录音等手段指导学生反复诵读,在读中体会文章气势之磅礴,说理之透彻。在熟读基础上背诵课文的后三段。 第一教时 1.教师范读课文,提示学生注意朗读节奏,依据朗读节奏推知意群,进而理解词句意义。2.学生自读课文。逐段让学生提出自己难以理解的词句,教师点拨学生猜度词义,并将重点词语形成板书。 3.学生已能初步理解作品文字意义基础上朗读课文,通过纠正学生朗读节奏的错误,指导学生正确理解作品内容,检查学生对词、句的理解、掌握。 4.指导学生在笔记上总结重点实词、虚词、通假字、词类活用现象、重点文言句式。 教学要点 1.预习全文,疏通文句,了解大意。 2.学习课文第一段。第一段:写秦孝公统一天下的雄心和基本国策及秦开始强盛。对内:商鞅变法,发展生产,扩充军备。对外:实行“连横”,各个击破。 一、导入新课 同学们都听说过“弱肉强食”这一成语吧,在自然界这似乎是一条法则,但在人类社会,这条法则常常会被打破。在两千多年前,秦朝国力还是那样的不可一世,一场农民战争就打破了开国者千秋万代的梦想,这一切是什么原因造成的呢?西汉的政治家、文学家贾谊为我们阐述了他的看法,下面我们一起来学习这篇《过秦论》。“过秦”就是“指出秦的过错”,那秦之过是什么呢? 2.本文选自《新书》,个别字句从《史记》和萧统《文选》。《过秦论》是贾谊的议论文的代表作。原文共有上、中、下三篇,本文是上篇。“过秦”即“言秦之过”,指出秦亡国的过失。论,一种文体,古文中的所谓“论”,是论断事理,它包括论政,论史等文字。 3.时代背景: 2、读全文后回答,这一篇史论的主要观点是什么?如何理解这句话? “仁义不施而攻守之势异也”这句话是对秦王朝所犯过失的总结,秦王朝“仁义不施”结果导致亡国。 3、从全文看,“攻守之势异也”,“攻”“守”的不同形势在课文中的具体表现是什么? “攻之势”体现在第一段到第三段,崛起——强大——鼎盛。“守之势”体现在第三段、第