金属的腐蚀与防护知识点总结(苏教版选修4)

第三单元金属的腐蚀与防护

知能定位

1.了解金属腐蚀的原因,能辨别金属发生腐蚀的类型。

2.了解金属电化学腐蚀的原因及反应原理。

3.了解金属防护的一般方法及金属的电化学防护的原理。

情景切入

铁生锈的现象随处可见,为什么铁在潮湿的环境中容易生锈?采取什么措施可以防止铁生锈呢?

自主研习

一、金属的电化学腐蚀

1.金属腐蚀

(1)定义

金属或合金与周围环境中的物质发生化学反应而腐蚀损耗的现象。

(2)实质

金属失去电子被氧化。

(3)类型

①化学腐蚀:指金属与其他物质直接接触发生氧化还原反应而引起的腐蚀。腐蚀过程中无电流产生。

②电化学腐蚀:指不纯的金属或合金发生原电池反应,使较活泼的金属失去电子被氧化而引起的腐蚀。

2.电化学腐蚀

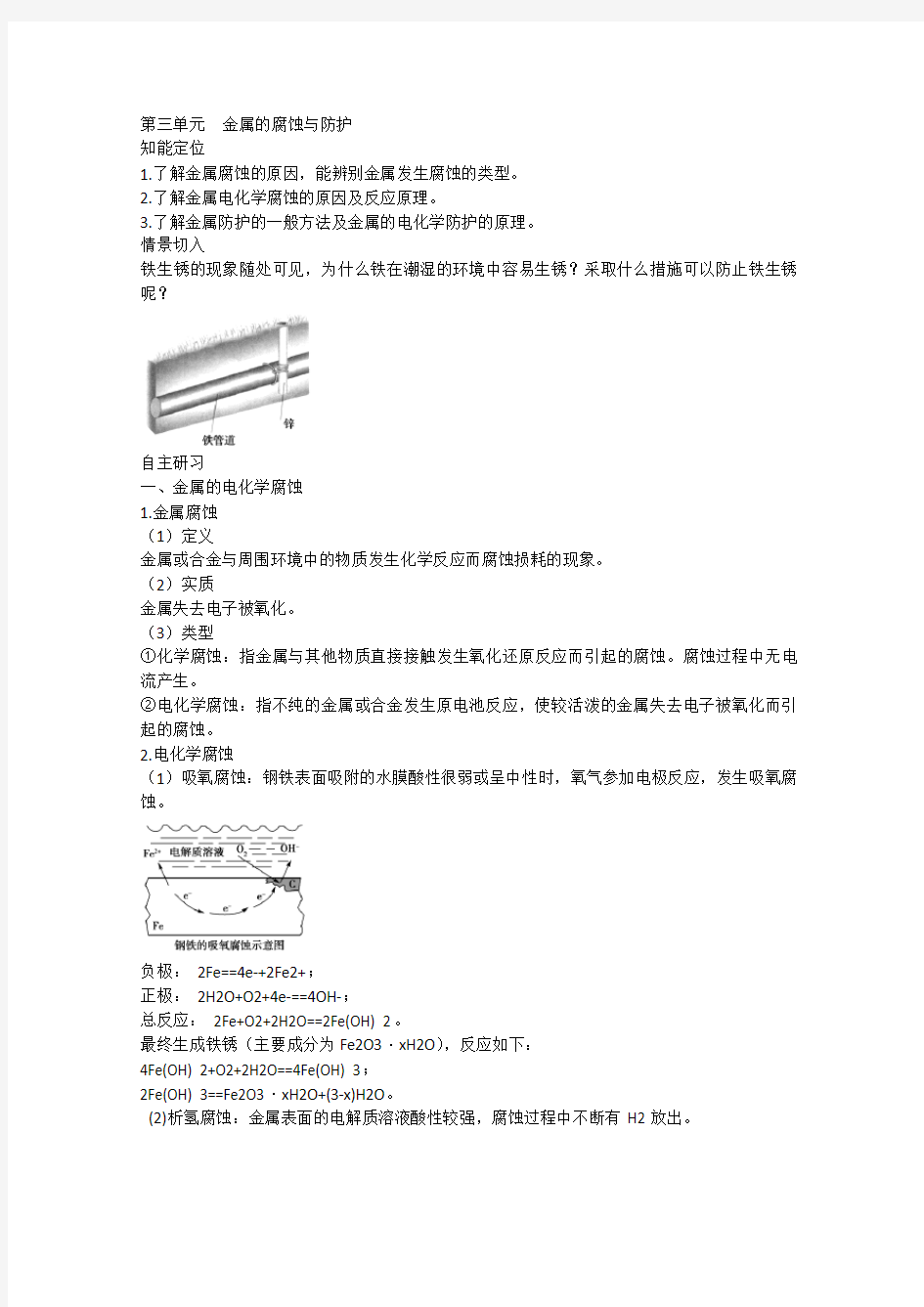

(1)吸氧腐蚀:钢铁表面吸附的水膜酸性很弱或呈中性时,氧气参加电极反应,发生吸氧腐蚀。

负极:2Fe==4e-+2Fe2+;

正极:2H2O+O2+4e-==4OH-;

总反应:2Fe+O2+2H2O==2Fe(OH) 2。

最终生成铁锈(主要成分为Fe2O3·xH2O),反应如下:

4Fe(OH) 2+O2+2H2O==4Fe(OH) 3;

2Fe(OH) 3==Fe2O3·xH2O+(3-x)H2O。

(2)析氢腐蚀:金属表面的电解质溶液酸性较强,腐蚀过程中不断有H2放出。

负极:Fe==Fe2++2e-;

正极:2H++2e-==H2↑;

总反应:Fe+2H+==Fe2++H2↑。

二、金属的电化学防护

1.金属的防护

(1)本质:阻止金属发生氧化反应。

(2)方法

①改变金属内部结构,如制成合金等。

②加防护层,如在金属表面喷油漆、涂油脂、电镀等。

③电化学防护

2.电化学防护

(1)牺牲阳极的阴极保护法

将被保护金属与比其更活泼的金属连接在一起,更活泼的金属作阳极(负极)被腐蚀,作为阴极(正极)的金属被保护。

(2)外加电流的阴极保护法(原理如图)

课堂师生互动

知识点1钢铁析氢腐蚀和吸氧腐蚀的比较

类型析氢腐蚀吸氧腐蚀

形成条件水膜酸性较强水膜酸性较弱

电解质溶液溶有CO2的水溶t液溶有O2的水溶液

负极反应Fe-2e-==Fe2+

正极反应2H++2e-==H2↑O2+2H2O+4e-==4OH-

电子如何流动形成电通路Fe失2e-,成为Fe2+进入溶液,Fe

失去的e-流入C极,H+趋向于C极,

与C极上的e-结合成H2析出溶液

Fe失2e-成为Fe2+进入溶液,Fe失去的

e-流入C极,在C极O2获得e-成为OH-

进入溶液

其他反应及

产物

Fe2++2OH-==Fe(OH) 2 2Fe+O2+2H2O==2Fe(OH)2

4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3;

2Fe(OH)3==Fe2O3·xH2O+(3-x)H2O

普遍性吸氧腐蚀比析氢腐蚀更普遍

考例1(2009·北京卷,6)下列叙述不正确的是()

A..铁表面镀锌,铁作阳极

B.船底镶嵌锌块,锌作负极,以防船体被腐蚀

C.钢铁吸氧腐蚀的正极反应:O2+2H2O+4e--==4OH-

D.工业上电解饱和食盐水的阳极反应:2Cl--2e-==Cl2↑

解析:本题主要考查电化学知识,只要掌握原电池和电解的原理就能作答,A项中锌作阳极,B项锌作负极,铁被保护,C、D都是正确的。

答案: A

变式探究1 (2009·上海卷,13)下图装置中,U型管内为红墨水,a、b试管内分别盛有食盐水和氯化铵溶液,各加入生铁块,放置一段时间。下列有关描述错误的是( )

A.生铁块中的碳是原电池的正极

B.红墨水柱两边的液面变为左低右高

C.两试管中相同的电极反应式是:Fe-2e==Fe2+

D.a试管中发生了吸氧腐蚀,b试管中发生了析氢腐蚀

答案:B

解析:a为中性环境,发生吸氧腐蚀,氧气被消耗,气体压强减小;b中酸性较强,发生析氢腐蚀,有氢气放出,气体压强增大,所以红墨水柱两边的液面变为左高右低,故B项错。变式探究2 如右图所示,水槽中试管内有一枚铁钉,放置数天观察:

(1)铁钉在逐渐生锈,则铁钉的腐蚀属于腐蚀。

(2)若试管内液面上升,则原溶液是性,发生腐蚀,

电极反应:负极:,正极:。

(3)若试管内液面下降,则原溶液呈性,发生腐蚀,

电极反应:负极:;正极:。

答案:(1)电化学

(2)弱酸性或中吸氧2Fe-4e-==2Fe2+ O2+4e-+2H2O==4OH-

(3)较强的酸析氢Fe-2e-==Fe2+ 2H++2e-==H2↑

解析:根据原电池的构成条件,两种不同的材料在有电解质溶液时,若形成闭合回路,即可构成原电池。铁钉实际上是钢制成的,在这种情况下具备形成原电池的条件,此时发生的腐蚀属于电化学腐蚀。根据金属腐蚀的条件、原理及结果可知:试管内液面上升,说明试管内压强减小,气体被吸收所致,是铁钉吸氧腐蚀的结果,据此写出电极反应;试管内液面下降,说明试管内气体压强变大,试管内产生了新气体所致,是铁钉的析氢腐蚀的结果,据此写出电极反应。

知识点2金属腐蚀快慢的判断以及金属的防护

1.不纯的金属或合金,在潮湿的空气中形成原电池发生电化学腐蚀,活泼金属因被腐蚀而损耗。金属腐蚀的快慢与下列两种因素有关:

(1)与构成原电池的材料有关:

两极材料的活泼性差别越大,氧化还原反应的速率越快,活泼金属被腐蚀的速率就越快。(2)与金属所接触的电解质强弱有关:

活泼金属在电解质溶液中的腐蚀比在非电解质溶液中的腐蚀速率快,在强电解质溶液中的腐蚀比在弱电解质溶液中的腐蚀速率快。

(3)一般说来可用下列原则判断:

电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀>有原电池防护措施的腐蚀>有电解池防护措施的腐蚀。

考例2如下图所示,各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀时,由快到慢的顺序是()

A.4>2>1>3

B.2>1>3>4

C.4>2>3>1

D.3>2>4>1

解析:金属的腐蚀,从本质上讲也是组成化学电池发生氧化还原反应的结果。在原电池中,活泼金属为负极,该金属被氧化,不活泼金属便被保护起来,其被腐蚀的速度大大减小,所以装置3中的铁被腐蚀的速率比1中的慢;反之,当铁与比它不活泼的金属,如Sn、Cu等连接起来,则被腐蚀的速度增大,所以在容器2中的铁比容器1中的铁腐蚀得快。容器4是一个电解池,在这里Fe是阳极,不断地以Fe2+的形式进入容器中,从而加速了铁的腐蚀,在上述四种容器中,容器4中的铁的腐蚀过程是最快的。综上分析,按铁被腐蚀的快慢顺序为:4>2>1>3。

答案: A

变式探究3 如图所示,将紧紧缠绕不同金属的铁钉放入培养皿中,再加入含有适量酚酞和NaCl的琼脂热溶液,冷却后形成琼胶(离子在琼胶内可以移动),下列叙述正确的是( )

A.a中铁钉附近呈现红色

B.b中铁钉上发生还原反应

C.a中铜丝上发生氧化反应

D.b中铝条附近有气泡产生

答案:B

解析:本题主要考查金属的腐蚀和电极反应。a、b均构成原电池,a中Fe为负极,铜丝为正极发生O2+2H2O+4e-=4OH-,故A中铜丝处变红,b中Al为负极,Fe钉做正极,附近有OH-生成,故B项正确。

变式探究4 (2008·广东卷,12)下列有关金属腐蚀与防护的说法正确的是()

A.纯银器表面在空气中因化学腐蚀渐渐变暗

B.当镀锡铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用

C.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法

D.可将地下输油钢管与外加直流电源的正极相连以保护它不受腐蚀

答案:AC

解析:本题考查了金属的腐蚀与防护问题,B中镀锡铁制品破损后,铁作负极被腐蚀;D中当加外加直流电源正极时钢管作阳极被腐蚀,故选AC。

变式探究5 (2011·北京卷,8)结合下图判断,下列叙述正确的是()

A .Ⅰ和Ⅱ中正极均被保护

B. Ⅰ和Ⅱ中负极反应均是Fe-2e-==Fe2+

C.Ⅰ和Ⅱ中正极反应均是O2+2H2O+4e-==4OH-

D. Ⅰ和Ⅱ中分别加入少量K3[Fe(CN)6]溶液,均有蓝色沉淀

答案: A

解析:本题考查了电极反应式的书写,解题的关键是理解原电池原理。在原电池中活泼金属为负极失电子被氧化,不活泼金属做正极被保护,A项正确;I中锌为负极,失电子被氧化,B 项错误;Ⅱ中为酸性电解液,不能生成OH-,C项错误;亚铁离子与铁氰化离子生成蓝色沉淀,I中无亚铁离子生成,故无蓝色沉淀,D项错误。

特别提醒

化学腐蚀电化学腐蚀(主要)

定义金属跟接触到的物质

直接发生化学反应引

起的腐蚀不纯金属(或合金)接触到电解质溶液所发生的原电池反应,较活泼金属原子失去电子被氧化而引起的腐蚀

吸氧腐蚀(主要)析氢腐蚀

条件金属与物质直接接触水膜中溶有O2,呈极弱酸

性或中性、碱性

水膜酸性较强

本质金属被氧化而腐蚀较活泼金属被氧化而腐蚀

区别无电流产生有微弱电流产生

反应式2Fe+3Cl2==2FeCl3 负极:Fe-2e-==Fe2+

正极:2H2O+O2+4e-==4OH- 正极:2H++2e-==H2↑联系两种腐蚀往往同时发生,只是电化学腐蚀比化学腐蚀更普遍、危害更大

(2)化学腐蚀和电化学腐蚀的本质区别在于是否发生原电池反应。在电化学腐蚀中,只有在金属活动性顺序中位于氢前面的金属才可能发生析氢腐蚀,而位于氢之后的金属只能发生吸氧腐蚀。

课后强化作业

基础夯实

1.下列有关金属腐蚀的说法中正确的是()

①金属的腐蚀全部是氧化还原反应

②金属的腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀,只有电化学腐蚀才是氧化还原反应

③因为二氧化碳普遍存在,所以钢铁的电化学腐蚀以析氢腐蚀为主

④无论是析氢腐蚀还是吸氧腐蚀,总是金属被氧化

A.①③

B.②③

C.①④

D.①③④

答案:C

解析:金属腐蚀的实质是M—ne-==Mn+,总是被氧化,均是氧化还原反应;钢铁在潮湿的空气中发生的电化学腐蚀以吸氧腐蚀为主。

2.为了探究金属腐蚀的条件和速率,某课外小组学生用不同金属丝将三根大小相同的铁钉分别固定在图示的三个装置内,并将这些装置在相同的环境中放置相同的一段时间,下列对实验结束时现象的描述不正确的是()

A.实验结束时,装置Ⅰ左侧的液面一定下降

B.实验结束时,装置Ⅰ一定比装置Ⅱ左侧液面低

C.实验结束时,装置Ⅱ中的铁钉腐蚀最严重

D.实验结束时,装置Ⅲ中的铁钉几乎没被腐蚀

答案:B

解析:这是一道原电池原理应用于金属腐蚀的选择题,主要考查如何分析铁钉所处的环境,对铁钉的腐蚀起到促进还是保护作用,同时考查了盐酸具有挥发性,浓硫酸具有吸水性等知识点。装置Ⅰ中铁钉处于盐酸的蒸气中,被侵蚀而释放出H2,使左侧液面下降,右侧液面上升;装置Ⅱ中铁钉同样处于盐酸的蒸气中,所不同的是悬挂铁钉的金属丝由铁丝换成了铜丝,由于Fe比Cu活泼,在这种氛围中构成的原电池也会加速铁钉的腐蚀而放出更多的H2,使左侧液面下降得更多,右侧液面上升得更多;装置Ⅲ中虽然悬挂铁钉的还是铜丝,但由于浓硫酸有吸水性而无挥发性,使铁钉处于一种较为干燥的空气中,因而在短时间内几乎没有被侵蚀。

3.铁制自来水管与下列材料做成的水龙头连接,自来水管锈蚀最快的是()

A.铁水龙头

B.铜水龙头

C塑料水龙头 D.陶瓷水龙头

答案:B

解析:铁制水管和铜制水龙头两种材料可以构成原电池的两极,其中铁管做负极,铜做正极,水可作电解质溶液,这样铁发生电化学腐蚀,而其他选项不能构成原电池。

4.下列关于金属腐蚀的叙述中正确的是()

A.金属被腐蚀的本质是:M-ne-==Mn+(M表示金属)而被氧化

B.金属发生电化学腐蚀一定是在酸性环境中

C.镀锌铁发生电化学腐蚀时是锌被腐蚀,而铁一定不会被腐蚀

D.金属发生电化学腐蚀时是较活泼金属作负极先被腐蚀

答案:AD

解析:金属的电化学腐蚀也可以在中性或碱性环境下进行;镀锌铁中锌若被腐蚀完,Fe也可继续被腐蚀,而且实际上锌被腐蚀后露出的铁也会被空气、水所腐蚀(即铁的吸氧腐蚀)。

5.下列说法中,不正确的是()

A.电解精炼铜时,粗铜中的金、银、锌等形成阳极泥而与铜分离

B.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法

C.用铝质铆钉焊接铁板,铁不易被腐蚀

D.钢铁设备与外加直流电源的负极相连可以防止钢铁腐蚀

答案:A

解析:A选项中电解精炼铜时,粗铜中的金、银等形成阳极泥而与铜分离,但Zn不能形成阳极泥,故A错;B选项中在海轮外壳连接锌块保护外壳,锌块作负极,可以起到保护海轮的作用,故B正确;C选项原理同B,故C正确;D选项中钢铁设备与外加直流电源的负极相连可以避免铁失电子,防止钢铁腐蚀,故D正确。

6.铁在下列情况下腐蚀最快的是()

A.铁放入海水中

B.铁和锌连接放入水中

C.铁和锡连接放入海水中

D.铁和锡连接放入淡水中

答案:C

解析:金属腐蚀的实质是金属与所接触的物质反应失电子而转化为金属离子。其中铁的腐蚀主要是与接触到的电解质形成原电池反应而发生电化学腐蚀为主。根据原电池的工作原理可知,Fe若作原电池的负极,被腐蚀的速度就快,而作原电池的正极,则被腐蚀的速度就减慢。本题中要找铁被腐蚀最快的,当然应找铁与锡连接放入海水中的腐蚀。因为此时已构成形成原电池的条件,且铁作负极,电解质溶液的导电能力也很强,腐蚀速度最快。

7.为保护地下钢管不受腐蚀,可采取的措施有()

A.与石墨棒相连

B.与直流电源负极连接

C.与直流电源正极连接

D.与锌板相连

答案:BD

解析:本题考查金属腐蚀的一种防护方法——电化学保护法。该方法的理论根据是:金属晶体(如Fe)中存在如下平衡Fe Fe2++2e-。显然,铁接触到的物质若易失电子,使平衡向左移动,即铁不易失电子;否则,将加速Fe失电子被腐蚀。电源负极是产生电子的极;Zn比Fe 活泼。

8.下列叙述中正确的是()

A.构成原电池正极和负极的材料必须是两种金属

B.由Cu、Zn作电极与CuSO4溶液组成的原电池中,Cu是负极

C.马口铁(镀锡铁)破损时与电解质溶液接触,锡先被腐蚀

D.铜锌原电池工作时,若有13 g锌被溶解,电路中就有0.4 mol电子通过

答案:D

解析:两种活动性不同的金属与电解质溶液能够组成原电池,但不能因此说构成原电池的材料一定都是金属,例如锌与石墨电极也能与电解液构成原电池。在原电池中,活泼金属中的电子流向不活泼的电极,因此活泼金属是负极。镀锡铁表皮破损后与电解质溶液构成原电池,铁比锡活泼,铁先失电子被腐蚀。铜锌原电池工作,锌作负极失电子,电极反应为Zn==2e-+Zn2+,1 mol Zn失去2 mol电子,则0.2 mol Zn(质量为13 g)被溶解时电路中有0.4 mol电子通过。能力提升

1.(2010·北京高考)下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是( )

A.钢管与电源正极连接,钢管可被保护

B.铁遇冷浓硝酸表面钝化,可保护内部不被腐蚀

C.钢管与铜管露天堆放在一起,钢管不易被腐蚀

D.钢铁发生析氢腐蚀时,负极反应是Fe-3e-=Fe3+

答案: B

解析:A中钢管与电源正极连接,成为电解池的阳极而溶解,加速了钢管的腐蚀,故A项不符合题意。铁遇冷浓硝酸表面钝化,形成了一层致密的氧化物保护膜,可保护内部不被腐蚀,故B正确。钢管与铜管露天堆放在一起,潮湿的空气作为电解质溶液,铜管为正极、钢管为负极发生电化学腐蚀,加速了钢管的腐蚀,故C项不合题意。钢铁发生析氢腐蚀时,负极反应式应是Fe-2e-==Fe2+,故D项不合题意。

2.下列叙述不正确的是( )

A.铁表面镀锌,铁作阳极

B.船底镶嵌锌块,锌作负极,以防船体被腐蚀

C.钢铁吸氧腐蚀的正极反应:O2+2H2O+4e-==4OH-

D.工业上电解饱和食盐水的阳极反应:2Cl--2e-==Cl2↑

答案: A

解析:本题考查电化学知识的应用。A项,铁为镀件,应为阴极。B项,Fe与Zn构成原电池时,活泼的Zn作负极溶解(即阳极,A项错),使正极Fe受到保护(B项对)。C项,钢铁吸氧腐蚀时,Fe作负极被腐蚀,O2在正极(碳)得电子,C项正确。D项,在阳极上失电子的能力是Cl->OH-,D项对。

3.铁生锈是一种常见的自然现象,其主要的化学反应方程式为:4Fe+3O2+xH2O==2Fe2O3·xH2O。如图为一放在水槽中的铁架,水位高度如图。最容易生锈的铁架横杆是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

答案: C

解析:此处铁生锈属于吸氧腐蚀。④处没有和电解质溶液接触,不能

构成原电池,锈蚀速率较慢;①②③处已与电解质溶液接触,但①②处

含O2较少,所以③处腐蚀最快。

4.家用炒菜铁锅用水清洗放置后,出现红棕色的锈斑,在此变化过程中不发生的化学反应()

A.4Fe(OH) 2+2H2O+O2==4Fe(OH) 3

B.2Fe+2H2O+O2==2Fe(OH) 2

C.2H2O+O2+4e-==4OH-

D.Fe-3e-==Fe3+

答案:D

解析:洗过的铁锅在空气中放置,可发生吸氧腐蚀,负极发生的反应是:Fe-2e-==Fe2+,正极发生的反应是:2H2O+O2+4e-==4OH-,总反应方程式是2Fe+2H2O+O2==2Fe(OH) 2,而生成的Fe(OH) 2又被氧化为Fe(OH) 3:4Fe(OH) 2+2H2O+O2==4Fe(OH) 3。

5.下列关于金属保护方法的说法正确的是()

A.我们使用的快餐杯表面有一层搪瓷,若搪瓷层破损后仍能起到防止铁生锈的作用

B.白铁(镀锌铁)镀层破损后铁皮的腐蚀速率很慢

C.轮船的船壳水线以下常装有一些锌块,这是利用了牺牲阴极的阳极保护法

D.钢铁制造的暖气管道外常涂有一层沥青,这是钢铁的电化学保护法

答案:B

解析:A选项中涂层破损后金属铁直接暴露在空气中,因而搪瓷层不能对破损部位形成有效的保护;B选项中镀层破损后由于锌的还原性比铁强,发生电化学腐蚀时锌作负极被腐蚀,从而保护铁不被腐蚀;C选项应是牺牲阳极的阴极保护法;D选项中应是用沥青做涂层的涂层保

护法。

6.下列有关纯铁的描述正确的是( )

A.熔点比生铁低

B.与相同浓度的盐酸反应生成氢气的速率比生铁快

C.在潮湿的空气中比生铁容易生锈

D.在冷的浓硫酸中可发生钝化

答案: D

解析:生铁是铁和碳的合金,由于合金的熔点低于组分金属的熔点,所以A 选项不正确;生铁与酸反应时,因为内部含有很多杂质,构成无数微小的原电池,使反应速率比纯铁要快,B 选项不正确;同样生铁在潮湿的空气中Fe 、C 构成许多微小的原电池而发生电化学腐蚀,腐蚀速率比纯铁要快得多,C 选项不正确;金属铁、铝在常温下都能在浓硫酸、浓硝酸中发生钝化,D 选项正确。

7.下列叙述正确的是( )

①锌跟稀硫酸反应制H2,加入少量硫酸铜溶液能加快反应速率; ②镀层破损后,白口铁(镀锌的铁)比马口铁(镀锡的铁)更易腐蚀; ③电镀时,应把镀件置于电解槽的阴极;

冶炼铝时,把氧化铝加入液态冰晶石中熔融后电解;

⑤钢铁表面常易腐蚀生成Fe2O3·nH2O

A.全部

B.①③④⑤

C.①③⑤

D.②④

答案: B

解析:①对,因为能组成原电池,反应速率加快。②错,因为白口铁(镀锌的铁)镀层破损后,腐蚀锌保护铁,马口铁(镀锡的铁)是腐蚀铁、保护锡;③对,因为电镀时,镀件金属作阴极,镀层金属作阳极;④对,因为氧化铝熔点很高,只有在冰晶石助熔剂的作用下,在较低温度下就能熔融,可节能降耗;⑤对,因为铁锈的主要成分是Fe2O3·nH2O ,显红色。

8.镀锌铁在发生析氢腐蚀时,若有0.2 mol 电子发生转移,下列说法正确的是( ) ①有5.6 g 金属被腐蚀

②有6.5 g 金属被腐蚀

③在标准状况下有2.24 L 气体放出

④在标准状况下有1.12 L 气体放出

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

答案: B

解析:镀Zn 的铁发生电化学腐蚀,锌作负极:Zn-2e-==Zn2+,有0.2 mol 电子转移,有0.1 mol Zn 溶解,在正极上:2H++2e-==H2↑,生成0.1 mol H2。

9.下列关于金属腐蚀叙述正确的是 ( )

A.金属在潮湿情况下的腐蚀,其实质是: M+nH2O==M(OH) n+2n

H2↑

B.金属的化学腐蚀实质是M+ne-==Mn+,金属得电子被氧化成阳离子

C.金属的化学腐蚀必须在酸性条件下进行

D.在潮湿的中性环境中,金属的电化学腐蚀主要是吸氧腐蚀

答案: D

解析:金属在潮湿的空气中易被腐蚀,但并不一定就是金属与水的反应,把金属

腐蚀的条件及原理搞错,故A错;化学腐蚀是金属直接与周围接触的物质发生化学反应,金属失电子,被氧化,B不正确;金属发生化学腐蚀,只要有氧化剂即可,C错。

10.(2010·山东高考)对金属制品进行抗腐蚀处理,可延长其使用寿命。

(1)以下为铝材表面处理的一种方法。

①碱洗的目的是除去铝材表面的自然氧化膜,碱洗时常有气泡冒出,原因是

(用离子方程式表示)。为将碱洗糟液中铝以沉淀形式回收,最好向槽液中加入下列试剂中的。

a.NH3

b.CO2

c.NaOH

d.HNO3

②以铝材为阳极,在H2SO4溶液中电解,铝材表面形成氧化膜,阳极电极反应式为。取少量废电解液,加入NaHCO3溶液后产生气泡和白色沉淀,产生沉淀的原因是。

(2)镀铜可防止铁制品腐蚀,电镀时用铜而不用石墨作阳极的原因是。(3)利用下图装置可以模拟铁的电化学防护。

若X为碳棒,为减缓铁的腐蚀,开关K应置于处。

若X为锌,开关K置于M处,该电化学防护法称为。

答案:(1)①2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑b

②2Al+3H2O-6e-=Al2O3+6H+

因为HCO-3与H+反应,使得H+浓度减小,产生Al(OH) 3沉淀

(2)阳极Cu可以发生氧化反应生成Cu2+

(3)N 牺牲阳极的阴极保护法

(1)①冒气泡的原因是Al与NaOH反应,离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2解析:

↑;使AlO-2生成沉淀,最好是通入CO2,若加HNO3,生成的沉淀容易溶解。

②阳极是Al发生氧化反应,要生成氧化膜,还必须有H2O参加,故电极反应式为:2Al+3H

2O-6e-=Al2O3+6H+;加入NaHCO3溶液后产生气泡和白色沉淀,是由于废电解液中含有H+,HCO-3与H+反应生成CO2气体,随着H+的减少,溶液碱性增强,产生Al(OH) 3沉淀。

(2)电镀时,阳极Cu可以发生氧化反应生成Cu2+,以补充Cu2+。

(3)铁被保护,可以作原电池的正极,或者电解池的阴极,故若X为碳棒,开关K应置于N 处,Fe作阴极受到保护;若X为锌,开关K置于M处,铁作正极,锌作负极,称为牺牲阳极的阴极保护法。

专题小结

知识脉络

一、化学反应中的热效应

二、化学能与电能的转化

专题归纳应用

专题1 电化学计算的基本方法

原电池和电解池的计算包括两极产物的定量计算、溶液pH计算、相对原子质量和阿伏加德罗常数测定的计算、根据电量求产物的量与根据产物的量求电量等的计算。不论哪类计算,均可概括为下列三种方法:

(1)根据电子守恒法计算:用于串联电路,阴、阳两极产物,正、负两极产物,相同电量等类型的计算,其依据是电路上转移的电子数相等。

(2)根据总反应式计算:先写出电极反应式,再写出总反应式,最后根据总反应式列比例式计算。

(3)根据关系式计算:借得失电子守恒定律关系建立已知量与未知量之间的桥梁,建立计算

所需的关系式。

特别提示:有关电解的计算,首先要正确书写电极反应式(要特别注意阳极材料);注意溶液中多种离子共存时,要根据离子放电顺序确定离子放电的先后;最后根据得失电子守恒进行相关计算。

考例1 在100mL H2SO4、CuSO4的混合溶液中,用石墨作电极电解,两极上均收集到2.24L 气体(标准状况),则原混合溶液中Cu2+物质的量浓度为( )

A.1 mol ·L-1

B.2 mol ·L-1

C.3 mol ·L-1

D.4 mol ·L-1 解析:根据电极反应式:

阴极:Cu2+ +2e-==Cu

1 mol

2 mol n (Cu2+) 2n (Cu2+)

2H+ + 2e-==H2↑

2 mol 1mol

0.2mol 0.1mol

阳极:4OH--4e-==2H2O+O2

4 mol 1 mol

0.4 mol 0.1mol 根据两极电子转移相等:

2n (Cu2+)+0.2mol=0.4mol

则n (Cu2+)=0.1mol c (Cu2+)=V Cu n )2(+=L mol

1.01.0=1mol ·L-1。

答案:A

考例2 把两个电解槽串联起来,如图所示,电解一段时间后,铜阴极的质量增加了0.192g,金属X 阴极质量增加了0.195g ,已知X 的摩尔质量为 65g ·mol-1,求X 离子带有的电荷数。

解析:分析电极反应,CuSO4溶液中

阴极:Cu2+ + 2e-==Cu

2mol 1 mol

0.006 mol 1·

64192.0-mol g g

=0.003mol

X 的硫酸盐溶液中

阴极:Xn++ne-==X

n mol 1mol 0.006mol 1·65195.0-mol g g

=0.003mol

根据串联电路电子转移数相等:0.006 mol=0.003n mol,则n=2答案:2

高中物理选修3-3知识点整理

选修3—3考点汇编 1、物质是由大量分子组成的 (2)1mol 任何物质含有的微粒数相同2316.0210A N mol -=? (3)对微观量的估算 ①分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成立方体) ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量 a.分子质量:mol A M m N = b.分子体积:mol A V v N = c.分子数量:A A A A mol mol mol mol M v M v n N N N N M M V V ρρ= === 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散现象) (1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快 (2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成的。 ③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。 (3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度 越高,运动越剧烈 3、分子间的相互作用力 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子 间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线 所示。分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子 力。在图1图象中实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力) 随距离变化的情况。当两个分子间距在图象横坐标0r 距离时, 分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,0r 的数量级为 1010-m ,相当于0r 位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于 m 时,分子间的作用力变得十 分微弱,可以忽略不计了 4、温度

人教版高中地理选修一知识点总结

人教版高中地理选修一知识点总结 〖第一单元〗 第一节人口再生产 ☆知识要点: 1、人口再生产定义:人口的世代更替过程(包括人口出生和死亡两个环节) 2、人口再生产类型:决定因素:出生率,死亡率,自然增长率 如不考虑人口迁移过程,这三个决定因素之间的关系应为:自然增长率=出生率-死亡率 类型有:原始型(出生率高、死亡率高、自然增长率很低) 传统型(出生率高、死亡率较高、自然增长率较低) 过渡型(出生率高、死亡率低、自然增长率高) 现代型(出生率低、死亡率低、自然增长率很低) ※难点解析: 出生率降低原因:文明程度、人口素质提高; 死亡率降低原因:生产力发展;

自然增长率取决于出生率和死亡率 由于人口的素质受生产力的制约,所以出生率、死亡率、自然增长率均受生产力直接或间接影响,所以说人口再生产类型与一定阶段的社会生产力发展水平相适应 当人口再生产类型进入现代型后,由于人口逐年减少,人口平均预期寿命延长,所以最后会出现人口的老龄化现象,目前在一些发达国家和发展中国家的发达地区已经出现这种现象,而且人口平均预期寿命进一步延长,时代更替速度减慢。 3、人口再生产类型的地区分布 发达国家:现代型(德国、匈牙利人口出现负增长) 发展中国家:过渡型(部分国家已进入或正要进入现代型:韩国、新加坡、古巴、乌拉圭,我国已是现代型) 全世界:过渡型(世界上发展中国家的人口多) ※难点解析:人口老龄化会引发的问题:社会负担加重,劳动力短缺 第二节人口数量与环境 ☆知识要点: 1、人口数量的变化原因 ①.自然增长(取决于出生率和死亡率)②.机械增长(与人口的迁移有关) ※难点解析一:考察范围越大,人口迁移的影响越小,全球而言,则不必考虑人口迁

高中数学选修知识点总结

数学选修2-1 第一章:命题与逻辑结构 知识点: 1、命题:用语言、符号或式子表达的,可以判断真假的陈述句. 真命题:判断为真的语句.假命题:判断为假的语句. 2、“若p ,则q ”形式的命题中的p 称为命题的条件,q 称为命题的结论. 3、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件,则这两个命题称为互逆命题.其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆命题。若原命题为“若p ,则q ”,它的逆命题为“若q ,则p ”. 4、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否定和结论的否定,则这两个命题称为互否命题.中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的否命题.若原命题为“若p ,则q ”,则它的否命题为“若p ?,则q ?”. 5、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否定和条件的否定,则这两个命题称为互为逆否命题。其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆否命题。若原命题为“若p ,则q ”,则它的否命题为“若q ?,则p ?”。 6、四种命题的真假性: 原命题 逆命题 否命题 逆否命题 真 真 真 真 真 假 假 真 假 真 真 假 假 假 假 假 四种命题的真假性之间的关系: ()1两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性; ()2两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系. 7、若 p q ?,则p 是q 的充分条件,q 是p 的必要条件. 若p q ?,则p 是q 的充要条件(充分必要条件). 8、用联结词“且”把命题p 和命题q 联结起来,得到一个新命题,记作p q ∧. 当p 、q 都是真命题时,p q ∧是真命题;当p 、q 两个命题中有一个命题是假命题时,p q ∧是假命题. 用联结词“或”把命题p 和命题q 联结起来,得到一个新命题,记作p q ∨. 当p 、q 两个命题中有一个命题是真命题时,p q ∨是真命题;当p 、q 两个命题都是假命题时,p q ∨是假命题. 对一个命题p 全盘否定,得到一个新命题,记作p ?.若p 是真命题,则p ?必是假命题;若p 是假命题,则p ?必是真命题. 9、短语“对所有的”、“对任意一个”在逻辑中通常称为全称量词,用“?”表示. 含有全称量词的命题称为全称命题. 全称命题“对M 中任意一个x ,有()p x 成立”,记作“x ?∈M ,()p x ” . 短语“存在一个”、“至少有一个”在逻辑中通常称为存在量词,用“?”表示.含有存在量词的命题称为特称命题. 特称命题“存在M 中的一个x ,使()p x 成立”,记作“x ?∈M ,()p x ”. 10、全称命题p :x ?∈M ,()p x ,它的否定p ?:x ?∈M ,()p x ?。全称命题的否定是特称命题。 特称命题 p :x ?∈M ,()p x ,它的否定p ?:x ?∈M ,()p x ?。特称命题的否定是全称命题。 第二章:圆锥曲线 知识点: 1、求曲线的方程(点的轨迹方程)的步骤:建、设、限、代、化 ①建立适当的直角坐标系; ),y 及其他的点; ③找出满足限制条件的等式;

人教版高中化学选修四知识点总结

化学选修4化学反应与原理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应 (1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热)△H为“-”或△H<0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H为“+”或△H>0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与酸的反应⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热

1.概念:25℃,101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101kPa②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1mol④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1molH2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于57.3kJ/mol。4.中和热的测定实验 五、盖斯定律 1.内容:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关,如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成的反应热是相同的。 第二章化学反应速率和化学平衡 一、化学反应速率 1.化学反应速率(v) ⑴定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化 ⑵表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示 ⑶计算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s)

高中物理选修3-4知识点总结及讲义

高中物理选修3-4知识及讲义目录: 一、简谐运动 二、机械波 三、电磁波电磁波的传播 四、电磁振荡电磁波的发射和接收 五、振动和波(机械振动与机械振动的传播) 一.简谐运动 1、机械振动: 物体(或物体的一部分)在某一中心位置两侧来回做往复运动,叫做机械振动。机械振动产生的条件是:(1)回复力不为零。(2)阻力很小。使振动物体回到平衡位置的力叫做回复力,回复力属于效果力,在具体问题中要注意分析什么力提供了回复力。 2、简谐振动: 在机械振动中最简单的一种理想化的振动。对简谐振动可以从两个方面进行定义或理解: (1)物体在跟位移大小成正比,并且总是指向平衡位置的回复力作用下的振动,叫做简谐振动。 (2)物体的振动参量,随时间按正弦或余弦规律变化的振动,叫做简谐振动,在高中物理教材中是以弹簧振子和单摆这两个特例来认识和掌握简谐振动规律的。 3、描述振动的物理量 描述振动的物理量,研究振动除了要用到位移、速度、加速度、动能、势能等物理量以外,为适应振动特点还要引入一些新的物理量。 (1)位移x:由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段叫做位移。位移是矢量,其最大值等于振幅。 (2)振幅A:做机械振动的物体离开平衡位置的最大距离叫做振幅,振幅是标量,表示振动的强弱。振幅越大表示振动的机械能越大,做简揩振动物体的振幅大小不影响简揩振动的周期和频率。 (3)周期T:振动物体完成一次余振动所经历的时间叫做周期。所谓全振动是指物体从某一位置开始计时,物体第一次以相同的速度方向回到初始位置,叫做完成了一次全振动。 (4)频率f:振动物体单位时间内完成全振动的次数。 (5)角频率:角频率也叫角速度,即圆周运动物体单位时间转过的弧度数。引入这个参量来描述振动的原因是人们在研究质点做匀速圆周运动的射影的运动规律时,发现质点射影做的是简谐振动。因此处理复杂的简谐振动问题时,可以将其转化为匀速圆周运动的射影进行处理,这种方法高考大纲不要求掌握。 周期、频率、角频率的关系是:。 (6)相位:表示振动步调的物理量。现行中学教材中只要求知道同相和反相两种情况。 4、研究简谐振动规律的几个思路:

化学选修知识点总结

化学选修4第三四章知识点总结 第三章 水溶液中的离子平衡 一、强、弱电解质 1、常见的强电解质包括: 强酸:盐酸、H 2SO 4、HNO 3 强碱:KOH 、NaOH 、Ca(OH)2、Ba(OH)2 大多数盐:NaCl 、K 2SO 4、AgCl 、BaSO 4 2、常见的弱电解质包括; 弱酸:H 2CO 3 CH 3COOH H 2SO 3 HF HClO H 3PO 4 H 2SiO 3 H 2S 弱碱:NH 3.H 2O Al(OH)3 Mg(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3 Al(OH)3 水:H 2O 弱电解质电离用可逆号,多元弱酸的电离应分步书写,且以第一步电离为主; 例:写出下列物质的电离方程式: H 2CO 3_____________________________ NH 3.H 2O________________________ CH 3COOH__________________________ Fe(OH)3 _____________________________________ 二、弱电解质的电离平衡 以CH 3COOH CH 3COO - + H + 的电离平衡为例: (1)加热,平衡正向移动,因为醋酸的电离是吸热过程; (2)加水,平衡向正向移动,C(H +)浓度减小(外界条件改变为主),C(CH 3COOH)浓 度减小,但 ) ()(COOH CH C H C 3+比值增大,因为醋酸的浓度减小的幅度更大; (3)加入少量NaOH 固体,平衡正向移动;(消耗了H +) (4)加入少量CH 3COONa 固体,平衡逆向移动;(增大了CH 3COO -的浓度) (5)加入冰醋酸(纯的醋酸),平衡正向移动;(增大了反应物的浓度),但醋酸的电离 度减小; 三、电离平衡常数 以CH 3COOH CH 3COO - + H + 的电离平衡为例:电离平衡常数表达式为 ) ()()(COOH CH C H C COO CH C k a 33+-= K a 大小只与温度有关,Ka 的大小可以反映弱电解质的强弱程度,酸越弱,Ka 越小; 四、水的电离平衡 1、水的电离:H 2O H + + OH - ,25℃时,C(H +) = 1X10-7mol/L ,C(OH -) = 1X10-7mol/L ,此时水的离子积常数Kw = 1X 10-14 ,温度升高,Kw 增大,但纯水仍显中性; 2、pH 计算公式:pH=-lgc(H +),反过来已知pH 大小,也可求出c(H +)=10-pH 五、盐类的水解: 1、写出下列盐类水解的离子方程式: NH 4Cl___________________________ CH 3COONa______________________ Na 2CO3_________________________ FeCl 3__________________________ Na 2S____________________________ CuSO 4__________________________

【最新】高中化学选修4知识点分类总结(1)

化学选修4化学反应与原理 章节知识点梳理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:化学反应过程中所放出或吸收的热量,任何化学反应都有反应热, 因为任何化学反应都会存在热量变化,即要么吸热要么放热。反应热可以分为(燃烧热、中和热、溶解热) 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应.符号:△H.单位:kJ/mol ,即:恒压下:焓变=反应热,都可用ΔH表示,单位都是kJ/mol。 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 也可以利用计算△H来判断是吸热还是放热。△H=生成物所具有的总能量-反应物所具有的总能量=反应物的总键能-生成物的总键能 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②所有的酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与水或酸的反应⑤生石灰(氧化钙)和水反应⑥铝热反应等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl②大多数的分解反应③条件一般是加热或高温的反应 ☆区分是现象(物理变化)还是反应(生成新物质是化学变化),一般铵盐溶解是吸热现象,别的物质溶于水是放热。 4.能量与键能的关系:物质具有的能量越低,物质越稳定,能量和键能成反比。 5.同种物质不同状态时所具有的能量:气态>液态>固态 6.常温是指25,101.标况是指0,101.

二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化,即反应热△H,△H对应的正负号都不能省。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(s,l, g分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式不标条件,除非题中特别指出反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数表示物质的量,不表示个数和体积,可以是整 数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍,即:△H和计量数成比例;反应逆向进行,△H 改变符号,数值不变。 6.表示意义:物质的量—物质—状态—吸收或放出*热量。 三、燃烧热 1.概念: 101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物(二氧化碳、二 氧化硫、液态水H2O)时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量: 1 mol ④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 2.燃烧热和中和热的表示方法都是有ΔH时才有负号。 3.石墨和金刚石的燃烧热不同。不同的物质燃烧热不同。

人教版物理选修3-4光学知识点总结

S S 光的直线传播.光的反射 一、光源 1.定义:能够自行发光的物体. 2.特点:光源具有能量且能将其它形式的能量转化为光能,光在介质中传播就是能量的传播. 二、光的直线传播 1.光在同一种均匀透明的介质中沿直线传播,各种频率的光在真空中传播速度:C =3×108 m/s ; 各种频率的光在介质中的传播速度均小于在真空中的传播速度,即 v 人教版高中历史选修一《历史上重大改革回眸》 第一单元梭伦改革 课标内容要求: (1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。 (2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。 (3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。 知识要点: 一、梭伦改革的背景: 1、政治: 雅典城邦国家产生(公元前9~前8世纪)——设立中央议事会和行政机构贵族制国家确立(公元前8~前6世纪)——贵族专权而平民无权 2、经济发展 农工商业以及贸易得到发展 3、阶级变化: 工商业奴隶主形成,公民内部斗争激烈:“山地派”、“平原派”、“海岸派” 4、梭伦当选为首席执政官:雅典贵族与平民长期斗争的结果 二、梭伦改革: 1、内容:“颁布解负令” 确立财产等级制度、恢复公民大会权力、建立“四百人会议” 设立公民陪审法庭、鼓励发展农工商业 2、特点:奠定民主政治基础、促进工商业发展 三、梭伦改革的评价 1、历史意义:改革为雅典的民主政治奠定基础 克里斯梯尼改革促进雅典民主政治的形成 伯利克里改革使雅典民主政治得以最终确立 2、历史局限:贵族在国家政权中占据绝对优势,下层平民未享有充分的权利氏族制度残余及贵族拥有世袭占有土地的特权 贵族和平民的矛盾未得以从根本上解决,社会政局动荡不安 第二单元商鞅变法 课标内容要求: (1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。 (2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。 (3)探讨商鞅变法的历史作用。 知识要点: 一、背景:春秋战国时期的社会大变革 1、根本原因:社会生产力的发展——铁器、牛耕的使用 2、经济基础:生产关系的变化——私田增多出现新的封建剥削方式井田制瓦解封建土地私有制确立 3、阶级基础:阶级关系的变化——新的阶级形成新兴地主阶级要求变革 4、社会条件:春秋战国时期的战争频繁、思想繁荣、各国竞相改革变法 齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、魏国李悝变法、楚国吴起变法 二、商鞅变法内容: 1、以农求富的经济改革:废井田、开阡陌;重农抑商、奖励耕织;统一度量衡 数学选修2-1知识点总结 第一章:命题与逻辑结构 知识点: 1、命题:用语言、符号或式子表达的,可以判断真假的陈述句. 真命题:判断为真的语句.假命题:判断为假的语句. 2、“若p,则q”形式的命题中的p称为命题的条件,q称为命题的结论. 3、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件,则这两个命题称为互逆命题.其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆命题。若原命题为“若p,则q”,它的逆命题为“若q,则p”. 4、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否定和结论的否定,则这两个命题称为互否命题.中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的否命题.若原命题为“若p,则q”,则它的否命题为“若p ?”. ?,则q 5、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否定和条件的否定,则这两个命题称为互为逆否命题。其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆否命题。若原命题为“若p,则q”,则它的否命题为“若q ?”。 ?,则p 6 ()1两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性; ()2两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系. 7、若p q ?,则p是q的充分条件,q是p的必要条件. 若p q ?,则p是q的充要条件(充分必要条件). 8、用联结词“且”把命题p和命题q联结起来,得到一个新命题,记作p q ∧.当p、q都是真命题时,p q ∧是真命题;当p、q两个命题中有一个命题是假命题时,p q ∧是假命题. 用联结词“或”把命题p和命题q联结起来,得到一个新命题,记作p q ∨.当p、q两个命题中有一个命题是真命题时,p q ∨是真命题;当p、q 两个命题都是假命题时,p q ∨是假命题. 对一个命题p全盘否定,得到一个新命题,记作p ?.若p是真命题,则p ?必是真命题. ?必是假命题;若p是假命题,则p 高二化学知识点总结 化学反应原理复习(一) 第1章、化学反应与能量转化 化学反应的实质是反应物化学键的断裂和生成物化学键的形成,化学反应过程中伴随着能量的释放或吸收。 一、化学反应的热效应 1、化学反应的反应热 (1)反应热的概念: 当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。用符号Q表示。 (2)反应热与吸热反应、放热反应的关系。 Q>0时,反应为吸热反应;Q<0时,反应为放热反应。 (3)反应热的测定 测定反应热的仪器为量热计,可测出反应前后溶液温度的变化,根据体系的热容可计算出反应热,计算公式如下: Q=-C(T2-T1) 式中C表示体系的热容,T1、T2分别表示反应前和反应后体系的温度。实验室经常测定中和反应的反应热。 2、化学反应的焓变 (1)反应焓变 物质所具有的能量是物质固有的性质,可以用称为“焓”的物理量来描述,符号为H,单位为kJ·mol-1。 反应产物的总焓与反应物的总焓之差称为反应焓变,用ΔH表示。 (2)反应焓变ΔH与反应热Q的关系。 对于等压条件下进行的化学反应,若反应中物质的能量变化全部转化为热能,则该反应的反应热等于反应焓变,其数学表达式为:Qp=ΔH=H(反应产物)-H(反应物)。 (3)反应焓变与吸热反应,放热反应的关系: ΔH>0,反应吸收能量,为吸热反应。 ΔH<0,反应释放能量,为放热反应。 (4)反应焓变与热化学方程式: 把一个化学反应中物质的变化和反应焓变同时表示出来的化学方程式称为热化学方程式,如:H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH(298K)=-285.8kJ·mol-1 书写热化学方程式应注意以下几点: ①化学式后面要注明物质的聚集状态:固态(s)、液态(l)、气态(g)、溶液(aq)。 ②化学方程式后面写上反应焓变ΔH,ΔH的单位是J·mol-1或kJ·mol-1,且ΔH后注明反应温度。 ③热化学方程式中物质的系数加倍,ΔH的数值也相应加倍。 3、反应焓变的计算 (1)盖斯定律 对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。 (2)利用盖斯定律进行反应焓变的计算。 常见题型是给出几个热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的ΔH为 高中历史选修一知识点总结 《历史上重大改革回眸》 历史上重大改革的规律性总结 改革指对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变动。改革是社会发展的强大动力。 改革的分类 从改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。 从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。 从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和文化改革。 改革的实质 改革是统治者对生产关系所进行的调整。它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。 改革的原因(背景)及相应目的 总的来讲,古代重要政治改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济基础的发展的需要。 具体来讲,这些原因大体可以表述为: ①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展; ②顺应历史发展潮流或社会发展趋势; ③统治阶级面临严重的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级矛盾,增加财政收入,实现富国强兵; ④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展 ⑤民族危机严重 4.改革成败原因的分析及认识 决定改革成败的几个要素 ①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。 ②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。 ③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。 ④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。 ⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。 判断改革成功与否的标准主要是改革的目的与改革本身所达到的目标之间的一致性,即改革是否达到了预期目标。 成功的改革 外国:梭伦改革、宗教改革、农奴制改革、明治维新、罗斯福新政 中国:齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、商鞅变法、孝文帝改革、改革开放 思考:为什么说这些改革成功了? 外国: 梭伦改革为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路,大大促进了农业和工商业的发展,奠定了城邦民主政治的基础。 高中数学必修+选修知识点归纳 引言 1.课程内容: 必修课程由5个模块组成: 必修1:集合、函数概念与基本初等函数(指、对、幂函数) 必修2:立体几何初步、平面解析几何初步。必修3:算法初步、统计、概率。 必修4:基本初等函数(三角函数)、平面向量、三角恒等变换。 必修5:解三角形、数列、不等式。 以上是每一个高中学生所必须学习的。 上述内容覆盖了高中阶段传统的数学基础知识和基本技能的主要部分,其中包括集合、函数、数列、不等式、解三角形、立体几何初步、平面解析几何初步等。不同的是在保证打好基础的同时,进一步强调了这些知识的发生、发展过程和实际应用,而不在技巧与难度上做过高的要求。 此外,基础内容还增加了向量、算法、概率、统计等内容。 选修课程有4个系列: 系列1:由2个模块组成。 选修1—1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、 导数及其应用。 选修1—2:统计案例、推理与证明、数系的扩 充与复数、框图 系列2:由3个模块组成。 选修2—1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、 空间向量与立体几何。 选修2—2:导数及其应用,推理与证明、数系 的扩充与复数选修2—3:计数原理、随机变量及其分布列, 统计案例。 系列3:由6个专题组成。 选修3—1:数学史选讲。 选修3—2:信息安全与密码。 选修3—3:球面上的几何。 选修3—4:对称与群。 选修3—5:欧拉公式与闭曲面分类。 选修3—6:三等分角与数域扩充。 系列4:由10个专题组成。 选修4—1:几何证明选讲。 选修4—2:矩阵与变换。 选修4—3:数列与差分。 选修4—4:坐标系与参数方程。 选修4—5:不等式选讲。 选修4—6:初等数论初步。 选修4—7:优选法与试验设计初步。 选修4—8:统筹法与图论初步。 选修4—9:风险与决策。 选修4—10:开关电路与布尔代数。 2.重难点及考点: 重点:函数,数列,三角函数,平面向量,圆锥曲线,立体几何,导数 难点:函数、圆锥曲线 高考相关考点: ⑴集合与简易逻辑:集合的概念与运算、简易逻 辑、充要条件 ⑵函数:映射与函数、函数解析式与定义域、 值域与最值、反函数、三大性质、函 数图象、指数与指数函数、对数与对 数函数、函数的应用 ⑶数列:数列的有关概念、等差数列、等比数 列、数列求和、数列的应用 化学选修4 化学反应与原理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1 .反应热:化学反应过程中所放出或吸收的热量,任何化学反应都有反应热,因为任何化学反应都会存在热量变化,即要么吸热要么放热。反应热可以分为(燃烧热、中和热、溶解热) 2 .焓变(△ H)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应.符号:△ H.单位: kJ/mol ,即:恒压下:焓变二反应热,都可用△ H表示,单位都是kJ/mol。 3. 产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热〉吸热)△ H为“-”或△ H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△ H为“+”或厶H >0 也可以利用计算厶H来判断是吸热还是放热。△日=生成物所具有的总能量-反应物所具有的总能量=反应物的总键能-生成物的总键能☆常见的放热反应:① 所有的燃烧反应② 所有的酸碱中和反应③ 大多数的化合反应④ 金属与水或酸的反应⑤ 生石灰(氧化钙)和水反应⑥铝热反应等 ☆常见的吸热反应:① 晶体Ba(OH)? 8H2O与NH4C②大多数的分解反应③ 条件一般是加热或高温的反应 ☆区分是现象(物理变化)还是反应(生成新物质是化学变化),一般铵盐溶解是吸热现象,别的物质溶于水是放热。 4. 能量与键能的关系:物质具有的能量越低,物质越稳定,能量和键能成反比。 5. 同种物质不同状态时所具有的能量:气态>液态>固态 6. 常温是指25,101. 标况是指0,101. 7. 比较△ H时必须连同符号一起比较。 二、热化学方程式书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化,即反应热△ H,A H对应的正负号都不能省。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(s,l, g 分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq 表示) ③热化学反应方程式不标条件,除非题中特别指出反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数表示物质的量,不表示个数和体积,可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△ H加倍,即:△ H和计量数成比例;反应逆向进行,△ H改变符号数值不变。 6. 表示意义:物质的量—物质—状态—吸收或放出*热量。 三、燃烧热 1.概念:101 kPa 时,1 mol 纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物(二氧化碳、二氧化硫、液态水H2Q)时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol ④研究内容:放出的热量。(△ HvO,单位kJ/mol ) 2. 燃烧热和中和热的表示方法都是有△ H时才有负号。 3. 石墨和金刚石的燃烧热不同。不同的物质燃烧热不同。 四、中和热 1. 概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应 光的直线传播的考点分析 考点:平面镜的特点: ①光线的角度变化关系 入射角改变多少,反射角改变多少 平面镜转动θ角,入射角改变θ,反射光线的反射角改变2θ角。 ②运动关系 镜不动,物像移动的速度大小相等,方向相反。 当物不动,平面镜与物像的连线的夹角为θ时,平面镜移动的速度V1和像移动的速度V2的关系为:V2=2V1sin θ。 ③物像关系(透视关系) 大小相等,正立的虚像,像、物关于平面镜对称,左右颠倒 (平面镜内成的像,若在平面镜后面透视,看到即为实际) ④光源在两相交的平面镜内的成像个数 1 2-= θ π n 考点:平面镜成像作图 物像对称定光路,入射、反射两角度;光路可逆巧应用,虚实、箭头尺规图。 考点:发生折射的两个面平行,则出射光线与入射光线平行。 考点:介质的折射率测定的方法 1、用折射法测定 1、如图所示,一储油桶,底面直径与高均为d ,当桶内无油时,从某点A 恰能看到桶底边缘上的某点B 。当桶内油的深度等于桶高一半时,由A 沿AB 方向看去,看到桶底上的点C ,两点C 、B 相距d/4,求油的折射率和光在油中传播速度。 答案: B C 图 A 如图所示,因底面直径与桶高相等,由此可知 ∠AOF=∠ABG=450;由OD=2CD 可知∠COD 的正弦 51sin 2 2 = += ∠OD CD CD COD 油的折射率 210 5/12/1sin sin = =∠∠= COD AOF n 油中的传播速度 s m s m n c v /109.1/2/10100.388?=?== 2、如图所示,将刻度尺直立在装满某种透明液体的广口瓶中,从刻度尺上A 和B 两点射出的光线AC 和BC 在C 点被折射和反射都沿直线CD 传播,已知刻度尺上两相邻两根刻度线间的距离为10cm ,刻度尺在右边缘与广口瓶右内壁之间的距离d=25cm ,则瓶内流体的折射率为多少? 2、全反射法测定液体的折射率 考点:全反射的应用—光导纤维 光在光导纤维中传播时,光程为纤维长度的n 倍,其中n 为纤维的折射率。S=nL 1、如图所示,长为L 、折射率为n 的玻璃砖,若光线从A 射入恰好在其中发生全反射,经过多次全反射后恰好从B 端射出。光在真空中的速度为c ,求光从A 到B 的时间。 光线通信是一种现代化的通信手段,它可以提供大容量、高速度、高质量的通信服务,为了研究问题的方便,我们将光导纤维简化为一根长直的玻 B C 图 A G O D E F B C D 图 1 2 3 4 A A A L 图 知识点小结 一、物理学史及物理学家 1、电闪雷鸣是自然界常见的现象,古人认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩罚,直到1752年,伟大的科学家富兰克林冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。 2、伏打于1800年春发明了能够提供持续电流的“电堆”——最早的直流电源。他的发明为科学家们由静电转入电流的研究创造了条件,揭开了电力应用的新篇章。 3、以美国发明家爱迪生和英国化学家斯旺为代表的一批发明家,发明和改进了电灯,改变了人类日出而作、日没而息的生活习惯。 4、1820年,丹麦物理学家奥斯特用实验展示了电与磁的联系,说明了电与磁之间存在着相互作用,这对电与磁研究的深入发展具有划时代的意义,也预示了电力应用的可能性。 5、英国物理学家法拉第经过10年的艰苦探索,终于在1831年发现了电磁感应现象,进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系,奏响了电气化时代的序曲。 6、英国物理学家麦克斯韦建立完整的电磁场理论并预言电磁波的存在,他的理论,足以与牛顿力学理论相媲美,是物理学发展史上的一个里程碑式的贡献。 7、德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在,为无线电技术的发展开拓了道路,被誉为无线电通信的先驱。后人为了纪念他,用他的名字命名了频率的单位。 二、基本原理及实际应用 1、避雷针利用_尖端放电_原理来避雷:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。 2、各种各样的电热器如电饭锅、电热水器、电熨斗、电热毯等都是利用电流的热效应_来工作的。 3、在磁场中,通电导线要受到安培力的作用,我们使用的电动机就是利用这个原理来工作的。 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:化学反应过程中所放出或吸收的热量,任何化学反应都有反应热,因为任何化学反应都会存在热量变化,即要么吸热要么放热。反应热可以分为(燃烧热、中和热、溶解热) 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应.符号:△H.单位:kJ/mol ,即:恒压下:焓变=反应热,都可用ΔH表示,单位都是kJ/mol。 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 也可以利用计算△H来判断是吸热还是放热。△H=生成物所具有的总能量-反应物所具有的总能量=反应物的总键能-生成物的总键能 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②所有的酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与水或酸的反应⑤生石灰(氧化钙)和水反应⑥铝热反应等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH) 2·8H 2 O与NH 4 Cl②大多数的分解反应③ 条件一般是加热或高温的反应 ☆区分是现象(物理变化)还是反应(生成新物质是化学变化),一般铵盐溶解是吸热现象,别的物质溶于水是放热。 4.能量与键能的关系:物质具有的能量越低,物质越稳定,能量和键能成反比。 5.同种物质不同状态时所具有的能量:气态>液态>固态 6.常温是指25,101.标况是指0,101. 7.比较△H时必须连同符号一起比较。 二、热化学方程式 定义:表示参加反应物质的量和反应热的关系的化学方程式。 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化,即反应热△H,△H对应的正负号都不能省。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(s,l, g分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式不标条件,除非题中特别指出反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数表示物质的量,不表示个数和体积,可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍,即:△H和计量数成比例;反应逆向进行,△H 改变符号,数值不变。 6.表示意义:物质的量—物质—状态—吸收或放出*热量。 三、燃烧热 1.概念: 101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物(二氧化碳、二氧化硫、液态水H 2 O)时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol ④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 2.燃烧热和中和热的表示方法都是有ΔH时才有负号。 化学选修四所有知识点总结 2016-09-25 第1章、化学反应与能量转化 化学反应的实质是反应物化学键的断裂和生成物化学键的形成,化学反应过程中伴随着能量的释放或吸收。 一、化学反应的热效应 1、化学反应的反应热 (1) 反应热的概念: 当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。用符号Q表示。(2) 反应热与吸热反应、放热反应的关系。 Q> 0时,反应为吸热反应;C K 0时,反应为放热反应。 (3) 反应热的测定 测定反应热的仪器为量热计,可测出反应前后溶液温度的变化,根据体系的热容可计算出反应热,计算公式如下: Q=- CE—T1) 式中C表示体系的热容,T1、T2分别表示反应前和反应后体系的温度。实验室经常测定中和反应的反应热。 2、化学反应的焓变 (1) 反应焓变 物质所具有的能量是物质固有的性质,可以用称为“焓”的物理量来描述,符号为H单位为kJ ?mol-1。 反应产物的总焓与反应物的总焓之差称为反应焓变,用ΔH表示。 (2) 反应焓变ΔH与反应热Q的关系。 对于等压条件下进行的化学反应,若反应中物质的能量变化全部转化为热能,则该反应的反应热等于反应焓变,其数学表达式为:Qp=ΔH= H(反应产物)—H(反应物)。 (3) 反应焓变与吸热反应,放热反应的关系: ΔH> 0,反应吸收能量,为吸热反应。 ΔH< 0,反应释放能量,为放热反应。 (4) 反应焓变与热化学方程式: 把一个化学反应中物质的变化和反应焓变同时表示出来的化学方程式称为热化学方程式,如:H(g) + Q(g)= fθ(l) ; ΔH(298K)=- 285.8kJ ? mol -1 书写热化学方程式应注意以下几点: ①化学式后面要注明物质的聚集状态:固态(S)、液态(I)、气态(g)、溶液(aq)。 ②化学方程式后面写上反应焓变ΔH,ΔH的单位是J ?mol-1或kJ ?mol-1,且ΔH后注明反应温度。 ③热化学方程式中物质的系数加倍,ΔH 的数值也相应加倍。 3、反应焓变的计算 (1) 盖斯定律 对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。 (2) 利用盖斯定律进行反应焓变的计算。 常见题型是给出几个热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的ΔH为上述各热化学方程式的ΔH的代数和。 (3) 根据标准摩尔生成焓,△ f H mθ计算反应焓变ΔHo 对任意反应:aA+ bB= cC+ dD人教版高中历史选修一知识点归纳

数学选修知识点总结

高二化学选修4知识点总结

高中历史选修一知识点总结

高中数学必修和选修知识点归纳总结

高中化学选修4知识点总结(详细版)知识讲解

选修34和35知识点总结

物理选修1-1+知识点小结

高中化学选修知识点分类总结

化学选修四所有知识点总结