苏教版语文 必修四高一下复习 字音字形寡人之于国也 季氏将伐颛臾 文言文知识点整理知识讲解

苏教版高中语文必修四(基础知识整理)

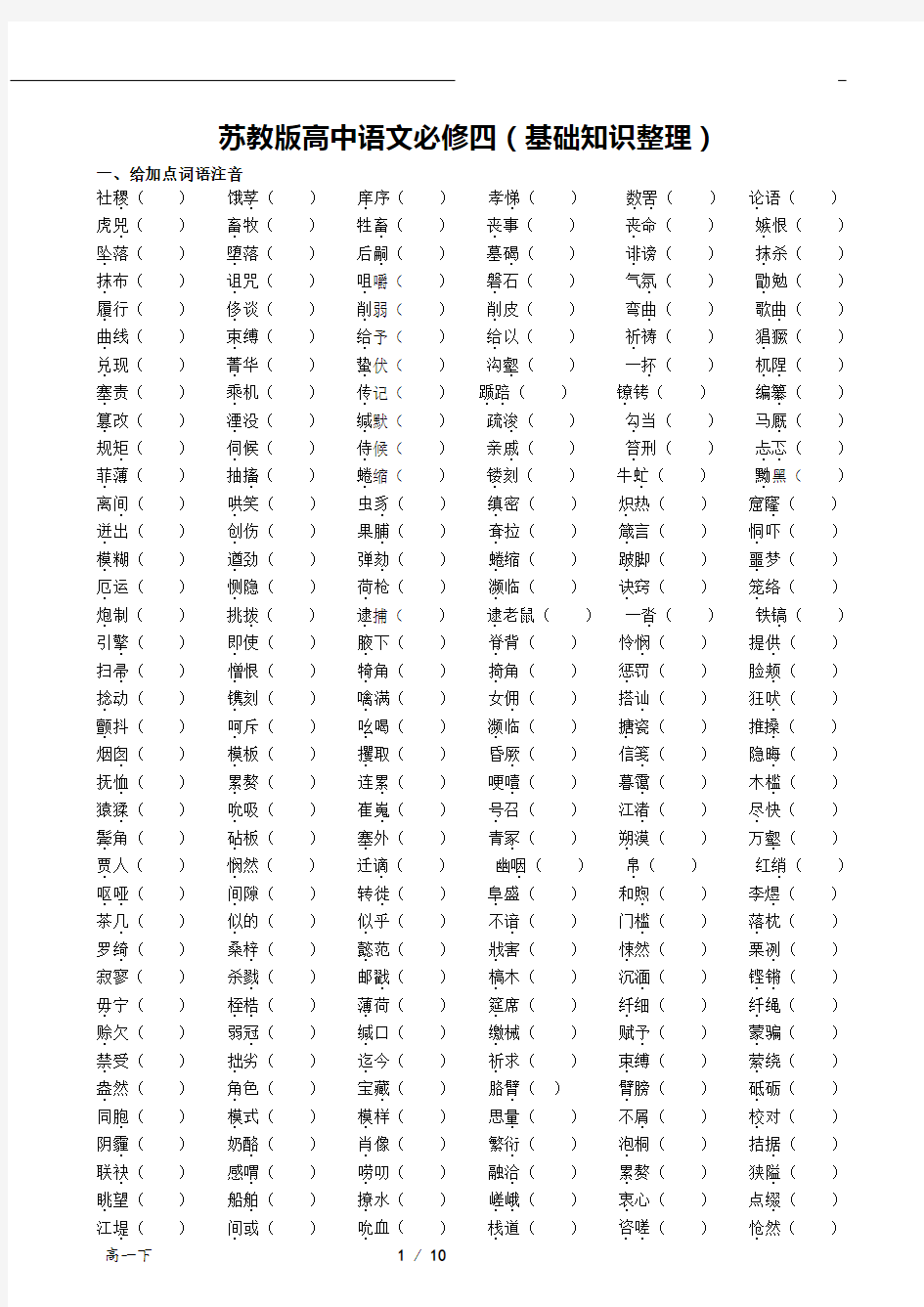

一、给加点词语注音

社稷.()饿莩.()庠.序()孝悌.()数罟

..()论.语()虎兕.()畜.牧()牲畜.()丧.事()丧.命()嫉.恨()坠.落()堕.落()后嗣.()墓碣.()诽.谤()抹.杀()抹.布()诅.咒()咀.嚼()磐.石()气氛.()勖.勉()履.行()侈.谈()削.弱()削.皮()弯曲.()歌曲.()曲.线()束.缚()给.予()给.以()祈.祷()猖.獗()

兑.现()菁.华()蛰.伏()沟壑.()一抔.()杌陧

..()

塞.责()乘.机()传.记()踬踣

..()镣.铐()编纂.()篡.改()湮.没()缄.默()疏浚.()勾.当()马厩.()

规矩.()伺.候()侍.候()亲戚.()笞.刑()忐忑

..()菲.薄()抽搐.()蜷.缩()镂.刻()牛虻.()黝.黑()离间.()哄.笑()虫豸.()缜.密()炽.热()窟窿.()迸.出()创.伤()果脯.()耷.拉()箴.言()恫.吓()模.糊()遒.劲()弹劾.()蜷.缩()跛.脚()噩.梦()厄.运()恻.隐()荷.枪()濒.临()诀.窍()笼.络()炮.制()挑拨.()逮.捕()逮.老鼠()一沓.()铁镐.()引擎.()即.使()腋.下()脊.背()怜悯.()提供.()扫帚.()憎.恨()犄.角()掎.角()惩.罚()脸颊.()捻.动()镌.刻()噙.满()女佣.()搭讪.()狂吠.()颤.抖()呵.斥()吆.喝()濒.临()搪.瓷()推搡.()烟囱.()模.板()攫.取()昏厥.()信笺.()隐晦.()抚恤.()累.赘()连累.()哽噎.()暮霭.()木槛.()猿猱.()吮.吸()崔嵬.()号.召()江渚.()尽.快()鬓.角()砧.板()塞.外()青冢.()朔.漠()万壑.()贾.人()悯.然()迁谪.()幽咽.()帛.()红绡.()

呕哑

..()间.隙()转徙.()阜.盛()和煦.()李煜.()茶几.()似.的()似.乎()不谙.()门槛.()落.枕()罗绮.()桑梓.()懿.范()戕.害()悚.然()栗冽.()

寂寥()杀戮.()邮戳.()槁.木()沉湎.()铿锵

..()

毋.宁()桎梏

..()薄.荷()筵.席()纤.细()纤.绳()赊.欠()弱冠.()缄.口()缴.械()赋予.()蒙.骗()禁.受()拙.劣()迄.今()祈.求()束.缚()萦.绕()盎.然()角.色()宝藏.()胳臂.()臂.膀()砥.砺()同胞.()模.式()模.样()思量.()不屑.()校.对()阴霾.()奶酪.()肖.像()繁衍.()泡.桐()拮据.()联袂.()感喟.()唠.叨()融洽.()累.赘()狭隘.()

眺.望()船舶.()撩.水()嵯峨

..()衷.心()点缀.()

江堤.()间.或()吮.血()栈.道()咨嗟

..()怆.然()

戍.边()戊戌

..()..()缜.密()鞭挞.()媲.美()伶俜

潦.水()相称.()讥诮

..()胆怯.()粗犷.()剔.除()兴.奋()壮硕.()昭.示()处.理()拎.包()什刹.海()刽.子手()汗涔.涔()诲.人不倦()弃甲曳.兵()

卓有成效()不可估量.()义愤填膺.()命途多舛.()

浅尝辄.止()前仆.后继()虚与委蛇.()称.心如意()

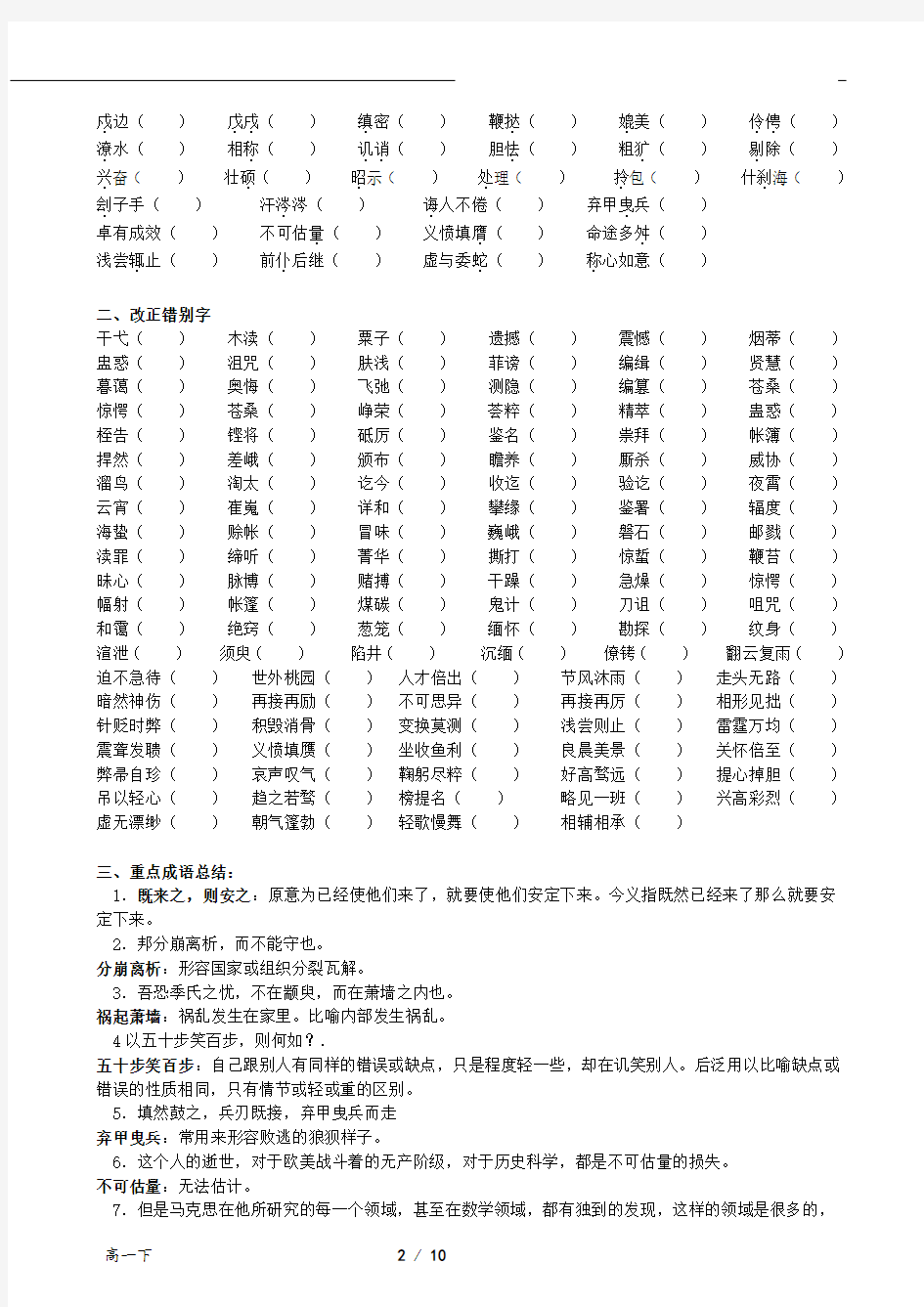

二、改正错别字

干弋()木渎()粟子()遗撼()震憾()烟蒂()盅惑()沮咒()肤浅()菲谤()编缉()贤慧()暮蔼()奥悔()飞弛()测隐()编篡()苍桑()惊愕()苍桑()峥荣()荟粹()精萃()蛊惑()桎告()铿将()砥厉()鉴名()祟拜()帐簿()捍然()差峨()颁布()瞻养()厮杀()威协()溜鸟()淘太()讫今()收迄()验讫()夜霄()云宵()崔嵬()详和()攀缘()鉴署()辐度()海蛰()赊帐()冒味()巍峨()磐石()邮戮()渎罪()缔听()菁华()撕打()惊蜇()鞭苔()昧心()脉博()赌搏()干躁()急燥()惊愕()幅射()帐篷()煤碳()鬼计()刀诅()咀咒()和霭()绝窍()葱笼()缅怀()勘探()纹身()渲泄()须臾()陷井()沉缅()僚铐()翻云复雨()迫不急待()世外桃园()人才倍出()节风沐雨()走头无路()暗然神伤()再接再励()不可思异()再接再厉()相形见拙()针贬时弊()积毁消骨()变换莫测()浅尝则止()雷霆万均()震聋发聩()义愤填赝()坐收鱼利()良晨美景()关怀倍至()弊帚自珍()哀声叹气()鞠躬尽粹()好高骛远()提心掉胆()吊以轻心()趋之若骛()榜提名()略见一班()兴高彩烈()虚无漂缈()朝气篷勃()轻歌慢舞()相辅相承()

三、重点成语总结:

1.既来之,则安之:原意为已经使他们来了,就要使他们安定下来。今义指既然已经来了那么就要安定下来。

2.邦分崩离析,而不能守也。

分崩离析:形容国家或组织分裂瓦解。

3.吾恐季氏之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

祸起萧墙:祸乱发生在家里。比喻内部发生祸乱。

4以五十步笑百步,则何如?.

五十步笑百步:自己跟别人有同样的错误或缺点,只是程度轻一些,却在讥笑别人。后泛用以比喻缺点或错误的性质相同,只有情节或轻或重的区别。

5.填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走

弃甲曳兵:常用来形容败逃的狼狈样子。

6.这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

不可估量:无法估计。

7.但是马克思在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,

而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

浅尝辄止:略微尝试一下就停止。比喻学习不深入钻研。

8.由于剩余价值的发现,这里就豁然开朗了,而先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究都只是在黑暗中摸索。

豁然开朗:形容由狭窄幽暗一变为宽阔明亮。比喻顿时通达领悟

9.很少有人像他那样满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争。

坚韧不拔:形容意志坚强,不可动摇。卓有成效:卓:卓越,高超。指有突出的成绩和效果。

10.他的英名和事业将永垂不朽。

永垂不朽:(姓名、事迹、精神等)永远流传,不磨灭。

11.我有一个梦想,从前奴隶的后嗣和奴隶主的后嗣,有一天,可以在佐治亚州红色的山峦上,平起平坐,兄弟相称。

平起平坐:平等起坐。比喻地位或权力相当

12.今天我们在这里集会,就是要把这种骇人听闻的情况公之于众。

骇人听闻:使人听了非常吃惊。(多指社会上发生的坏事)公之于众:把事实向众人公开。

13自由和平等的爽朗秋天如不到来,黑人义愤填膺的酷暑就不会过去。.

义愤填膺:由于不义的人和事所引起的愤怒感情充满胸膛。

14.如果国家安之若素,毫无反应,这些人必会大失所望的。

安之若素:对于困境或异常情况一如平常,泰然处之。大失所望:表示原来的希望完全落空。

15.但是对于等待在正义之宫门口的心急如焚的人们,有些话我必须说得。

心急如焚:心里急得像火烧一样,形容非常着急。也作心急火燎、心急如火。

16.他们的自由与我们的自由是息息相关的。

息息相关:呼吸相关联,比喻关系密切。也作息息相通。

17.只要密西西比仍然有一个黑人不能参加选举,只要纽约有一个黑人认为他投票无济于事,我们就决不会满足。

无济于事:对解决问题毫无济助。

18.我们相信这一点是不言而喻的:所有的人生而平等。

不言而喻:不用说话就能明白。形容道理很明显。

19.则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

惊天地、泣鬼神:使天地为之震惊,使鬼神为之哭泣。

20.那是因为周大少爷一帆风顺,现在也是社会上的好人物。

一帆风顺:船张满帆顺风行驶。比喻极为顺利。

21.你以为一个人做了一件于心不忍的事就会忘了么?

于心不忍:忍,狠心,残酷,硬着心肠。在心里不能下狠心,不能硬起心肠(做)。

21.人家脱掉了他的上衣和衬衣,直到露出胸膛,他也听之任之。

听之任之:听任不管。让它自由发展。

22、焚烧尸体产生的浓烟遮天蔽日,德国官兵命令犹太人用铁镐挖掘自己同胞的尸体。

遮天蔽日:遮蔽天空和太阳。形容事物体积庞大﹑数量众多或气势盛大。

23.辛德勒权衡良久,最终作出决定要尽力挽救那些即将遭灭顶之灾的犹太人。

灭顶之灾:涉于水中而灭没其顶的灾祸。比喻遭到致命打击,损失惨重。

24.许多工厂都在制造这种东西,这不足为奇。

不足为奇:不值得惊奇。

24.那我们就做坦克炮弹,这样皆大欢喜。

皆大欢喜:大家都欢欢喜喜。

25.我已经山穷水尽了。

山穷水尽:比喻走投无路,陷入绝境。

26.他从兜里掏出一副扑克,慢条斯理地洗着,然后啪地扔到高斯的办公桌上。

慢条斯理:缓慢而有条理。比喻从容不迫。

27.辛德勒失望至极,无可奈何地伸手去抓牌,高斯突然拦住他,用手指了指。

无可奈何:没有办法;无能为力。

单上有名的自然兴高采烈,因为他们清楚,上了名单等于挣脱了死神的怀抱。

兴高采烈:情绪高涨,异常高兴。

28.满载妇女的列车鬼使神差般地驶入这个传说中的“地狱”,士兵们荷枪实弹早已在站台等候。

鬼使神差:有鬼使唤,有神差遣。比喻人做事在不自觉之中投入。

29. 座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。

青衫司马:喻指失意之官吏。

30.鉴于它事关重大,我们的辩论应该允许各抒己见。

各抒己见:各自表达自己的见解和看法。(各持己见;各执所见各自坚持自己的观点和意见。)

31.在这种时刻如果怕冒犯各位的尊严而缄口不语,我将认为自己是对祖国的背叛和对比世界上任何国君都更为神圣的上帝的不忠。

缄口不语:缄:封闭。封住嘴巴,不开口说话。(反义词:口若悬河)

32.人类渴望进步,担忧常常误入歧途。

误入歧途:误:受惑;歧途:错误的道路。由于受煽惑而走上了错误的道路。

33.有了这种特别的精神激励,不管是在学习上,还是在工作中,我想很多困难都会迎刃而解。

迎刃而解:只要用刀在竹子上劈开了口儿,下面的一段就迎着刀口自己裂开。比喻主要的问题解决了,其他有关的问题就容易解决。也比喻问题的顺利解决。

34.中国的情况不在于几代同堂,而在于人们的生活中有一种观念,要求代际之间有一种融洽的关系,父母对子女的照料、子女对父母的孝顺都是不可或缺的。

不可或缺:或,稍微。表示非常重要,不能有一点点的缺失,不能少一点。

四、文学常识填空

1.孔子,名丘,字仲尼,春秋末期()人。他是我国春秋末期著名的思想家和教育家,也是()学派的创始人,《论语》是记载春秋末期大思想家孔子及其()言行的书。全书共二十篇,内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面,为语录体。《论语》是有关儒家思想的经典著作,与《大学》《中庸》《孟子》,合称“()”。晚年整理“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)

2.孟轲,名轲,字子舆,()时邹人,儒学大师,有“亚圣”之称。《孟子》是一部记录()的书,由孟轲及其弟子编成共七篇,内容涉及政治活动、政治学说以及哲学、教育、伦理,。孟子的主要主张是仁政、民贵、君轻。认为“人性本善”。《孟子》向以长于譬喻和雄辩著称。

3.马丁?路德?金,()黑人律师,著名黑人民权运动领袖。他政治主张的核心是非暴力主义。1964年获诺贝尔和平奖。

4.曹禺,原名万家宝,著名剧作家,著有《》《》

《》等。

5.现代戏剧,是一种综合的舞台艺术。按照艺术形式和表现手法,可分为()、歌剧、舞剧。按照剧情繁简和结构可分为独幕剧、()。按照题材反映的时代可分为历史剧、()。按照矛盾冲突的性质可分为悲剧、喜剧、正剧。

6.雨果:19世纪()浪漫主义文学的杰出代表,主要作品《》《悲惨世界》《九三年》等。

7.唐诗在梁陈诗人对诗律研究和创作实践基础上创造了律诗和()两种新诗体,从而扩大诗的表现范围。

8.李白:字(),号青莲居士,唐代浪漫主义大诗人,后人称之为“()”,诗歌风格“清新飘逸”。他的诗歌达到了中国古代浪漫主义的高峰。

9.杜甫:字子美,自称少陵野老,也称杜少陵,亦称杜工部。他的诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“()”。他是唐代现实主义大诗人,也被后人尊称为“()”。诗歌风格:沉郁顿挫。

三吏:《新安吏》《》《潼关吏》,三别《新婚别》《垂老别》《》10.()和杜甫是唐代诗坛上两座并列的高峰。李白的诗飘逸豪放,语言流转自然,他的古体诗和七绝尤为后人称道,如《梦游天姥吟留别》《行路难》《将进酒》《越中览古》,杜甫的风格多样,而以沉郁为主,语言极其精练,尤长于古体诗和律诗,如“三吏”、“三别”,《兵车行》《登高》《客至》《咏怀古迹》《旅夜书怀》《阁夜》《登岳阳楼》等。

11.白居易:字乐天,号香山居士,唐代()主义诗人,倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。代表作《琵琶行》《长恨歌》。行、歌、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的体裁。本文选自《白氏长庆集》

12.李商隐:字义山,号玉谿生,晚唐诗人,有七律圣手之称。与“杜牧”合称“()”,有《李义山诗集》。以《无题》组诗最为著名

13.词出现于唐、五代时期,称曲、杂曲或曲子词,到宋代扩为流行,被称为诗余,后改称词。又称长短句。宋词习惯上分为婉约和豪放两派,()派代表诗人,柳永(北宋),李清照(南宋),还有秦观(北宋),()派代表诗人苏轼,辛弃疾。

14.柳永:字耆卿,原名三变,世称柳七,北宋第一个专业词人,()派创新者,有《乐章集》。

15.李清照:字易安,号易安居士,南宋女词人,()派代表人物,著有《漱玉词》

16.李煜,史称南唐后主。是()时最有成就的词人。后人将与其父的作品合辑为《南唐二主词》

17.晏殊,字同叔,()(朝代)词人。有《珠玉词》

18.王勃:字子安,初唐文学家。著有《王子安集》。他和杨炯、卢照邻、骆宾王并称“王杨卢骆”,亦称“()”。《滕王阁序》是其骈文代表作。

19.欧阳修:字永叔,号醉翁、六一居士,谥号文忠,北宋文学家、史学家,北宋()的领袖,“唐宋八大家”之一,著有《欧阳文忠公文集》。提倡“文”“道”并重,反对浮靡文风。《六一诗话》开创“诗话”这一新的体裁,对后世诗歌理论的发展有一定影响

20.顾拜旦(1863—1937),()法国教育家,近代()运动的创始人。

《季氏将伐颛臾》知识点归纳

一、通假字:

1.无乃尔是过与:“与”通“欤”,表揣测的句末语气词

二、古今异义:

1.昔着先王以为

..:古义——以+为=让……担任;今义——认为

..东蒙主:以为

2.季氏将有事

..于颛臾:有事:古义——指有军事行动;今义——有事情

3.丘也闻有国.有家.者:国:古义——诸侯的封地;今义——国家

家:古义——卿大夫的封地;今义——家庭和住所

4.不患贫而患不安

..:不安:古义——社会不安定;今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:

为:①语气词,呢。例:何以伐为

②动词,担任。例:昔着先王以为东蒙主

③动词,成为。例:后世必为子孙忧

④介词,替。例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

相:①名词,辅助盲人走路的人。例:则将焉用彼相矣

②动词,辅佐。例:今由与求也,相夫子

过:①动词,责备。例:无乃尔是过与

②形容词,错误。例:且尔言过矣

③名词,过错。例:是谁之过与

④走过,经过。例:臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》)

⑤超过。例:过犹不及(《论语?先进》)

⑥过于。例:以其境过清,不可久居。(《小石潭记》)

⑦拜访,看望。例:大母过余曰(《项脊轩志》)

安:①形容词,安定。例:不患贫而患不安

②使动用法,使……安定。例:既来之,则安之

疾:①大。例:顺风而呼,声非加疾也。

②憎恨。例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

③快。例:老臣病足,曾不能疾走。(《触龙说赵太后》)

④妒忌。例:膑至。庞涓恐其贤于己,疾之。

⑤小病,轻病。例:君有疾,在奏理,汤熨之所及也。(《扁鹊见蔡桓公》)

止:①停,动词。例:陈力就列,不能者止

②制止,动词。例:河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》)

③只,副词。例:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(《狼》)

四、词类活用:

1、后世必为子孙忧:忧:动作名,所忧患的事物

2、既来之,则安之:来、安:使动用法,使……来,使……安

3、则修文德以来之:来:使动用法,使……来。

五、特殊句式:

1、季氏将有事于颛臾:【状语后置】季氏将于颛臾有事

2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中:【状语后置】虎兕于柙出,龟玉于椟中毁

3、而谋动干戈于邦内:【状语后置】而于邦内谋动干戈

4、是社稷之臣也:【判断句】

6、无乃尔是过与:【宾语前置】无乃尔过与

7、何以伐为:【宾语前置】以何伐为

8、昔者先王以为东蒙主:【省略句】昔者先王以(之)为东蒙主

六、固定句式:

1、无乃尔是过与?:无乃……与=恐怕……吧?

2、何以伐为?:何(以)……为=为什么……呢?(表反问)

七、重点词语:

1、季氏将有事于颛臾:有事:有军事行动

2、无乃尔是过与:过:责备

3、陈力就列,不能者止:⑴陈:摆出,施展。⑵力:才能。⑶就:居,充任。⑷列:职位。⑸止:不去

4、固而近于费:固:坚固

5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞:疾:痛恨辞:托辞,借口

6、不患寡而患不均,不患贫而患不安:患:担心

八、重点翻译:

1、无乃尔是过与:恐怕要责备你吧

2、何以伐为:为什么要攻打它呢

3、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中:

译:猛虎犀牛从笼子里跑了出来,(占卜用的)龟甲、(祭祀用的)宝玉毁坏在匣子里

4、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

译:有道德的人厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口

5、盖均无贫,和无寡,安无倾

译:(财物)平均分配就无所谓贫,(人与人)和睦相处就不会人,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险

九、相关成语

⒈祸起萧墙:指祸乱发生在家里。指内部发生祸乱。

2.分崩离析:崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分列瓦解。

3.开柙出虎:原址负责看管的人未尽责任。后多比喻放纵坏人。

4.既来之,则安之:原意是既然把他们招抚来,就要把他们安顿下来。后指既然来了,就要在这里安下心来。

5.大动干戈:原指大规模的进行战争,后比喻大张声势的行事。

6.虎兕出柙:比喻坏人逃脱或做事不尽责,主管者应负责任。

7.扶颠持危:指挽救危亡颠覆的局面。

《寡人之于国也》知识点梳理

一、注音

(1)王好.战:hào(2)弃甲曳.兵:yè

(3)数罟

..bó

..:cù·gǔ不入洿.池:wū(4)衣帛:

(5)鸡豚.:tún狗彘.:zhì(6)庠.序:xiáng(7)饿莩:

..piǎo

(6)申之以孝悌.之义:tì

二、一词多义

①凶:

(1)不吉祥,不幸。例:应之以治则吉,应之以乱则凶(《荀子》) (顺应自然的变化,采取正确的措施就吉利;顺应自然的变化采取错误的措施就凶险)

(2)庄稼收成不好。例:河东凶亦然(《寡人之于国也》)

(3)凶残、残暴。例:攘除奸凶(《出师表》)

(4)恐惧而喧嚷骚动。例:敌入而凶(《国语》)(由于敌人入侵因恐惧而喧嚷骚动)

②察:

(1)观察、仔细看例:徐而察之(《石钟山记》)

(2)考察。例:小大之狱,虽不能察,必以情(《曹刿论战》)

(3)考察后推荐。例:察臣孝廉(《陈情表》)

(4)明智、精明。例:水至清则无鱼,人至察则无徒(东方朔《答客难》)

③兵

(1)兵器、武器。例:兵刃既接 (《寡人之于国也》)

斩木为兵,揭竿为旗(《过秦论》)

(2)军事、战争。例:兵者,国之大事 (《孙子兵法》)

(3)军队。例:赵亦盛设兵以待秦 (《廉颇蔺相如列传》)

(4)士兵。例:可汗大点兵 (《木兰诗》)

④直

(1)与“弯”相对。例:木受绳则直(《劝学》)

(2)正确的、正直的。例:与贵酋处二十日,争曲直(《〈指南录〉后序》)

(3)面对、遇到。例:与单于相直(《汉书》) (与单于相面对)

(4)价值,后写作“值”。例:系向牛头充炭直(《卖炭翁》)

(5)副词,仅,只是。例:直不百步耳,是亦走也 (《寡人之于国也》)

(6)副词,径直、一直。例:侯生摄敝衣冠,直上载公子上坐(《信陵君窃符救赵》)

(7)副词,竟然。例:可以为富安天下,而直为此廪廪也(《论积贮疏》)

⑤数

(1)(Shù)数目、数量。例:愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)

(2)几,几个。例:以刀劈狼首,又数刀毙之(《狼》)

(3)命运。例:则胜负之数,存亡之理,当与秦相较(《六国论》)

(4)(Cù)密,与“疏”相对。例:数罟不入洿池(《寡人之于国也》)

(5)(Shǔ)计算。例:蒙冲斗舰乃以千数(《赤壁之战》)

(6)(Shuò)屡次。例:扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)

三、通假字

(1)则无.望民之多于邻国也:通“毋”

(2)颁.白者不负戴于道路矣:通“斑”,此处指头发花白。

(3)涂.有饿莩而不知发:通“途“,道路。

四、词类活用

①名词活用作动词

(1)填.然鼓之:打鼓

(2)树.之以桑:种植

(3)七十者衣.帛食肉:穿

(4)黎民不饥不寒,然而不王.者,未之有也:称王

(5)王无罪.岁:归罪

②动词作名词

是使民养生.丧死.无憾也:活着的人,死去的人

③形容词作动词

谨庠序之教:认真从事

④使动用法

则移.其民于河东,移其粟于河内:使….迁移

五、特殊句式

①判断句

(1)养生丧死无憾,王道之始也

(2)然而不王者,未之有也

(3)非我也,岁也

②疑问句

(1)邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也

(2)以五十步笑百步,则何如

(3)是何异于刺人而杀之

③省略句

(1)察邻国之政,无如寡人之用心者:(寡人)察邻国之政,无如寡人之用心者

(2)填然鼓之,兵刃既接,弃兵曳甲而走:填然鼓之,兵刃既接,(士兵)弃兵曳甲而走

(3)谨庠序之教,申之以孝悌之道,颁白者不负戴于道路矣:(国家)谨庠序之教,申之以孝悌之道,颁白者不负戴于道路矣

④介宾结构后置

(1)则无望民之多于邻国也:则无望民之于邻国多也

(2)申之以孝悌之义:以孝悌之义伸之

(3)颁白者不负戴于道路矣:颁白者不于道路负戴矣

⑤宾语前置

(1)未之有也:未有之也

六、古今异义

(1)寡人

..之于国也:古义:古代国君称自己的谦词。今义:今用于形影孤单的人。

(2)河.内凶:古义:黄河。今义:今泛指河流。

(3)请.以战喻:古义:请允许我。今义:常用于对方“请坐”,让对方坐下;“请指导”让对方做指导。

(4)七十者可以

..食肉矣:古义:“可”是“可以”,“以”是凭借。今义:常连用,表示同意,认可。

(5)弃甲曳兵而走.:古义:跑,这里指逃跑。今义:常指一般的行走。

(6)或.百步而后上:有的人,不定代词。今义:常用于选择复句中的选择词。

(7)斯.天下之民至焉则,那么。今常用于代词,当“这”“此’讲。

七、虚词

①之

(1)寡人之.于国也:助词,用于凑足音节,舒缓语气。

(2)察邻国之.政:结构助词,作定语标志,的。

(3)无如寡人之.用心者:结构助词,取消句子独立性。

(4)邻国之民不加少,寡人之.民不加多:结构助词,作定语标志,的。

(5)则无望民之.多于邻国也:结构助词,取消句子独立性。

(6)王道之.始也:结构助词,作定语标志,的。

(7)五亩之宅,树之.以桑:前者结构助词,作定语标志,的。后者代词,代“五亩之宅”

(8)鸡豚狗彘之.畜:结构助词,作定语标志,的。

(9)数口之.家可以无饥矣:两个之均为助词,的。

(10)申之以孝梯之.义:结构助词,作定语标志,的。

(11)未之.有也:代词,为宾语前置的标志。

(12)是何异于刺人而杀之.:指人

(13)斯天下之.民至焉:结构助词,作定语标志,的。

②而

1)弃兵曳甲而走:连词,表修饰

2)或百步而后止:连词,表承接

3)然而不王者:连词,表转折

4)狗彘食人食而不知检者:连词,表转折

5)涂有饿殍而不知发:连词,表转折

6)是何异于刺人而杀之:连词,表承接

③其

1)则以其民于河东:代词,相当于“那”“那里”

2)移其粟于河内:代词,代河东

3)无失其时:代词,它们的

④焉

1)则尽心焉耳:句末语气词,可不翻译

2)斯天下之民至焉:代词,指代“这里”

⑤然

1)河东凶亦然:代词,这样

2)填然鼓之:形容词词尾,相当于“地”

3)然而不王者:代词,这样

⑥于

1)寡人之于国也:借介词,对于,此处可翻译为“治理”

2)则无望民之多于邻国也:介词,表比较,比

3)颁白者不负戴于道路矣:介词,在

八、相关成语

(1)五十步笑百步:后泛用以比喻缺点或错误的性质相同,只是情节或轻或重的区别。

(2)弃甲曳兵:形容打败仗逃跑时的狼狈相。

《寡人之于国也》文言知识整理

《寡人之于国也》文言知识整理 一、字音 移其粟(sù)于河内王好( hào)战弃甲曳(yè)兵衣(yì)帛(bó)数(cù)罟(ɡǔ)不入洿(wū)池鸡豚(tún)狗彘(zhì)之畜(xù) 庠(xiánɡ)序申之以孝悌(tì)然而不王(wànɡ)者饿殍(piǎo) 二、通假字 1.直不百步耳(直,通“只”,不过。) 2.王如知此,则无望民之多于邻国也(无,通“毋”,不要。) 3.颁白者不负戴于道路也(颁,通“斑”,斑白。) 4.涂有饿莩而不知发(涂,通“途”,道路。) 5.狗彘食人食而不知俭(俭,通“敛”,制止) 三、古今异义词 1、寡人之于国也(寡人,古代国君称自己的谦词。今用于形影孤单的人。) 2、河内凶(河,黄河,今泛指河流。凶,谷物收成不好,今常指人暴躁,心肠狠。) 3、请以战喻(请,请允许我。今常用于对方。) 4、七十者可以食肉矣(可以,“可”是“可以”,“以”是凭借。今常连用,表示同意,认可。) 5、弃甲曳兵而走(走,跑,这里指逃跑。今常指一般的行走。) 6、是使民养生丧死无憾也(养生,供养活着的人;今常用义是保养身体。) 7、王无罪岁(无罪,不要归咎;今常用义是没有犯罪) 四、重点词语 1、寡人之于国也,尽心焉耳矣 ...焉耳矣:语气词连用 2、河内凶.,则移其民于河东凶:凶年,谷物收成不好 3、移其粟于河内。河东凶亦然.然:代词,这样 4、邻国之民不加.少加:更加 5、填然鼓之,兵刃既.接,弃甲曳兵而走.既:……以后走:逃跑 6、数罟 ..不入洿池,鱼鳖不可胜食也数罟:细密的渔网数:细密的 7、斧斤以 ..时入山林,材木不可胜用也斤:斧头以:按照 8、是使民养生.丧死.无憾也生:活着的人死:死去的人 9、鸡豚狗彘之畜.,无失其时,七十者可以食肉矣蓄:蓄养 10、百亩之田,勿夺.其时,数口之家可以无饥矣夺:改变 11、狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发.发:打开(粮仓赈济灾民) 12、王无罪.岁,斯天下之民至焉罪:归咎,怪罪 五、词类活用

新人教版必修3高二语文8《寡人之于国也》 导学案

《寡人之于国也》学案 一、选择题(15分,每小题3分) 1、下列语句中,加粗字的意思相同的一项是() A数罟不入洿池/数口之家可以无饥矣 B王好战,请以战喻/然而不王者,未之有也 C养生丧死无憾,王之道也/则无望民之多于邻国也 D非我也,岁也/王无罪岁 2、下列语句中,加黑字的意思和用法相同的一项是() A填然鼓之,兵刃既接/黎民不饥不寒,然而不王者B申之以孝悌之义/五亩之宅,树之以桑 C兵刃既接,弃甲曳兵而走/狗彘食人食而不知检 D王好战,请以战喻/申之以孝悌之义 3、对下列句子中“于”的意义和用法,判断正确的是() ①寡人之于国也,尽心焉耳矣②移其民于河内③无望民之多于邻国也④是何异于刺人而杀之 A①②相同,③④也相同 B①②相同,③④不同 C①②不同,③④相同 D①②不同,③ ④也不同 4、下列句子中,没有通假字的一项是() A颁白者不负戴于道路矣 B涂有饿殍而不知发 C寡人之于国也 D则无望民之多于邻国也5、下列句子中,句式与其它几句不同的一项是() A非我也,兵也 B养生丧死,王道之始也 C是亦走也 D然而不王者,未之有也 二、默写(8分) 1、填然鼓之,,。 2、或百步而后止,。,? 3、谨庠序之教,,。 4、,涂有饿殍而不知发。 三、翻译句子(5分) 1、默写题的第3句 2、默写题的第4句 四、积累一词多义(每空1分,共22分) 数口之家,可以无饥矣()直不百步耳,是亦走也()1、数扶苏以数谏故,上使外将兵() 2、直系向牛头充炭直() 数罟不入洿池() 百发百中()非我也,兵也() 发闾左谪戍渔阳九百人()穷兵黩武() 3、发涂有饿殍而不知发() 4、兵必以长安君为质,兵乃出() 野芳发而幽香()草木皆兵() 驴不胜怒,蹄之() 不违农时,谷不可胜食也()填然鼓之() 5、胜此所谓战胜于朝廷() 6、之无如寡人之用心者() 日出江花红胜火()五亩之宅() 予观夫巴陵胜状()申之以孝悌之义() - 1 -

《寡人之于国也》教案(人教版高一必修三)

《寡人之于国也》教案(人教版高一必修 三) 陕西省佛坪县中学王宝杰 教学目标: 知识与能力: 1、了解孟子的仁政思想; 2、理解文言常用词语和句式: ①掌握本文的通假字:“直”-“只”;“无”-“毋”,“颁”-“斑”;“涂”-“途” ②正确分辨古今异义词,如“寡 人”“河”“请”“走”“或”“嘶”。 ③准确使用一词多义的词。如:“数”、“直”, “发”“兵”“胜”。 ④注意词类活用的词。“鼓”、“树”、“衣”、“谨”、“王”。 ⑤掌握“或……或……”“直……耳,是……也”“是 何异于……”几个句式。 过程与方法: 3、通过朗读体会孟子长于雄辩的语言特色; 4、学习本文比喻鲜明,善用排比,对偶,增强文章气 势的特点; 情感态度与价值观:

5、“仁政”思想今天可作哪些合理的引申。 教学重点: 多义词义项的归纳和孟子仁政思想的理解。 教学难点: 古今异义词、词类活用及课文中“以五十步笑百步”的比喻的理解。 教学课时:3课时 教学过程: 第一课时 一、导入新课: 有句话说“民为贵,社稷次之,君为轻”,这句话可以概括先秦那位先哲的思想?这是一种什么样的思想?孟子,仁政民本思想。 三字经当中有这样几句:《孟子》者,七篇止。讲道德,说仁义。 孟子《得道多助失道寡助》中“天时不如地利,地利不如人和”“得道多助,失道寡助”成为后世广泛引用的名言警句,今天我们来学习孟子的又一篇文章《寡人之于国也》看看孟子说的是怎样的仁义。 二、作者简介: 孟子(约前372-前289),名轲。战国时期的思想家、政治家、教育家。孔子之后的儒学大师,后世将其与孔子并称

为“孔孟”,且称其为“亚圣”。邹(今山东邹城东南)人。 他的老师是孔子之孙孔汲(子思)的门人。曾游历齐、宋、滕、魏诸国,宣传先王之道。不为采纳,归而与弟子讲学着书,作《孟子》7篇。孟子维护并发展了儒家思想,提出了“仁政”学说和“性善”论观点,现将此学说称为“孔孟之道”,他的 理论对宋代影响很大。《孟子》记载了孟子的言行,笔带锋芒,常用夸张、比喻和寓言故事增强说服力,是先秦极富特色的 散文专集。 《孟子》是记载孟子及其学生言行的一部书。南宋孝宗时,朱熹编《四书》(另为《论语》《大学》《中庸》)列入了《孟子》,正式把《孟子》提到了非常高的地位。元、明以后又成为科举考试的内容,更是读书人的必读书了。 三、熟读课文 1.第一遍学生听,要求认真听,同时认真看课文,注意一 些字词的读音和写法。 第二遍,学生跟着录音轻读。 2.学生各自朗读课文。 3.根据汉语拼音写出相应的汉字,给加点字注音,是通假 字的注明。 教师范读正音 王好(hào)战弃甲曳(yè)兵而走 谷不可胜(shēng)食也数罟(cùgǔ)不入湾(wū)池

寡人之于国也的文言文虚词用法

寡人之于国也的文言文虚词用法

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

常见的文言文虚词用法 1.而1、用作连词。可连接词、短语和分句,表示多种关系。(一)表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”。如:蟹六跪而二螯。(《劝学》)(二)表示递进关系。可译为“并且”“而且”。如:君子博学而日参省乎己。(《劝学》)(三)表示承接关系。可译为“就”“接着”,或不译。一夫作难而七庙隳,身死人手……(《过秦论》)(四)表示转折关系。可译为“但是”“却”。如:青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)(五)表示假设关系。可译为“如果”“假如”。诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。可不译。如:吾恂恂而起。(《捕蛇者说》)2、用作代词。只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。3、复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》)2.以1、用作介词。主要有以下几种情况:(一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。例如:乃入见。问:“何以战?”(《曹刿论战》)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。(《逍遥游》)斧斤以时入山林。(《寡人之于国也》)(二)起提宾作用,可译为“把”。如:五亩之宅,树之以桑。(《寡人之于国也》)(三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。如:罚所及,则无以怒而滥刑。(《谏太宗十思疏》)(四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。(《登泰山记》)(五)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”,有时可译为“率领”“带领”。如:天下有变,王割汉中以楚和。(《战国策?周策》)2、用作连词。用法和“而”有较多的相同点,只是不能用于转折关系。(一)表示并列或递进关系,常用来连接动词、形容词(包括以动词、形容词为中心的短语),可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。如:归去来兮,请息交以绝游。(《归去来兮辞》)(二)表示承接关系,“以”前的动作行为,往往是后一动作行为的手段或方式。可译为“而”或省去。如:引壶觞以自酌。(《归去来兮辞》)(三)表示目的关系,“以”后的动作行为往往是前一动作行为的目的或结果。可译为“而”“来”“用来”“以致”等。如:故远人不服,则修文德以来之。(《季氏将伐颛臾》)(四)表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。如:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》)(五) 表示修饰关系,连接状语来中心语,可译为“而”,或省去。如:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。(《归去来兮辞》)3、复音虚词“以是”“是以”,相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果。 3.于“于”是介词,总是跟名词、代词或短语结合,构成介宾短语去修饰动词、形容词,表示多种组合关系。1、引进动作的时间、处所、范围、对象、方面、原因等,视情况可译为“在”“在……方面”“在…… (《鸿中”“向”“到”“从”“自”“跟”“同”“对”“对于”“给”“由于”等。如:得复见将军于此。 门宴》)于其身也,则耻师焉……(《师说》)寡人之于国也,尽心焉耳矣。(《寡人之于国也》)2、放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”,有时可译为“胜过”。例如:良曰:“长于臣。”(《鸿门宴》)3、放在动词之后,引进行为的主动者,可译为“被”,有时动词前还有“见”“受”等字和它相应。例如:李氏子蟠,……不拘于时。(《师说》)4、复音虚词“于是”,用法与现代汉语的“于是”不完全相同。(一)放在句子开头,表前后句的承接或因果关系,与现在的承接连词或因果

高二语文寡人之于国也的教案

高二语文寡人之于国也的教案 高二语文寡人之于国也的教案 教学目标: 1.学习了解孟子的仁政思想。 2.能归纳数、发、直、兵、胜多义词的义项,掌握或或直耳,是也是何异于几个句式的特点。 3.熟读课文的基础上背诵课文。 教学重点:多义词义项的归纳和孟子仁政思想的理解。 教学难点:课文中以五十步笑百步的比喻的理解。 课时安排:安排3课时 第一课时 教学要点:简介孟子及孟子思想,熟读课文。 一、导语 孟子《得道多助失道寡助》中天时不如地利,地利不如人和得道多助,失道寡助成为后世广泛引用的名言警句,今天我们来学习孟子的又一篇表明他仁政思想的文章《寡人之于国也》。 二、孟子生平及孟子思想简介 学生可结合注释①及课文后关于孟子的介绍来了解。 三、熟读课文

1.第一遍学生听,要求认真听,同时认真看课文,注意一些字词的读音和写法。 第二遍,学生跟着录音轻读。 2.学生各自朗读课文。 3.教师出示投影内容,检查学生掌握字词的情况。 4.根据汉语拼音写出相应的汉字,给加点字注音,是通假字的注明。 (1)弃甲曳()兵(2)涂()有饿piǎo() (3)鸡豚()狗彘()之畜()(4)数()罟()不入wū()池 (5)无()失其时(6)谨庠()序之教 (7)颁()白者不负戴于道路矣(8)申之以孝tì()之义 答案:(1)yè(2)涂tú通假字,同途莩(3)túnzhìxù(4)cùgǔ洿(5)无wú通假字,同毋(6)xiáng(7)颁bān通假字,同斑(8)悌 4.学生各自朗读课文。了解文意。 四、布置作业 熟读课文并背诵课文。 第二课时 教学要点:理清思路,背诵课文,教师适当作朗读提示。 一、检查学生熟读课文情况 二、指导学生理清思路,背诵课文,并作阅读提示 提问:这次对话是围绕什么问题展开讨论的? 明确:民不加多。

《寡人之于国也》文言文知识点总结

《寡人之于国也》 通假字 【则无望民之多于邻国也】“无”通“毋”,不要。 【无失其时】“无”通“毋”,不要。 【颁白者不负戴于道路矣】“颁”通“斑”,夹杂。 【涂有饿莩而不知发】“涂”通“途”,道路。 多义词辨析 【王】然而不王者:读 wàng,名作,动称王; 梁惠王曰:读 wáng,名词,君王; 【食】谷不可胜食也:动词,吃 狗彘食人食:名词,食物 【时】不违农时:名词,季节 无失其时:名词,机会、时机 【以】请以战喻:介词,用 可以无饥矣:介词,凭借 以时入山林:介词,按照 申之以孝悌之义:介词,把 老臣以媪为长安君计短也:动词,认为 【于】则无望民之多于邻国也:介词,比 寡人之于国也:介词,对 颁白者不复戴于道路矣:介词,在 【之】填然鼓之:音节助词,无义 王道之始也:结构助词,主谓间取消独立性;无义 五亩之宅:结构助词,的 申之以孝悌之义:代词,百姓 【然】河内凶亦然:代词,这样 填然鼓之:形容词词尾,…的样子 然郑亡子亦有不利焉:连词,然而、但是 赵太后曰:“然”:形容词,对的、认为…对的 【则】则移其民于河东:顺接连词,就、那么 人死,则曰:“非我也,兵也”:转接连词,却 词类活用 【填然鼓之鼓】一般“鼓”是名词,在此活用为动词:打鼓 【七十者衣帛食肉】 一般“衣”是名词,在此活用为动词:穿 【黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也】 一般“王”是名词,在此活用为动词:为王、称王、统一天下【树之以桑】 一般“树”是名词,在此活用为动词:种植 【王无罪岁】 一般“罪”是名词,在此活用为动词归罪、归咎 【请以战喻】

一般“战”是战斗(动词),在此活用为名词:战争 【是使民养生丧死无憾也】 一般“生”是活着(动词),在此活用为名词:活着的人 一般“死”是死去(动词),在此活用为名词:死去的人【谨庠序之教】 一般“谨”是谨慎(形容词),在此活用为动词:认真从事【则移其民于河东,移其粟于河内】 一般“移”是移动,在此是使动用法:使……迁移 词语古今异义 【河内凶】 古义:谷物收成不好,荒年 今义:常指人或运动暴躁,心肠狠 【邻国之民不加少】 古义:更,再,副词 今义:常指增加 【或百步而后止】 古义:有人,有时 今义:选择连词 【兵刃既接弃甲曳兵而走】 今义:兵器 古义:战士,士兵; 【兵刃既接弃甲曳兵而走】 古义:逃跑 今义:行 【谷不可胜食也】 古义:尽 今义:胜利 【数罟不入洿池】 古义:细、密 今义:数字或者数数 【树之以桑】 古义:种植,动词 今义:常指较高大的林木 【七十者可以食肉矣】 古义:可以凭借 今义:表同意认可 固定句式 【直不百步耳,是亦走也】 直……耳,是…也:只是……罢了,那还是…… 【或百步而后止,或五十步而后止】 或……或……:有的……有的…… 【是何异于刺人而杀之,曰:“非我也,兵也”?】

高中语文 寡人之于国也原文翻译

人教版高中语文必修三教案:第8课:寡人之于国也 寡人之于国也 【作者】孟子弟子【朝代】先秦 译文对照 梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?” 孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?” 曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。” 曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。” “不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。” “五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。” “狗彘食人食而不知检,涂有饿殍而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’?王无罪岁,斯天下之民至焉。” 译文 梁惠王说:“我对于国家,总算尽了心啦。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?” 孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,战败的扔掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?”梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。 “不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完。密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃不完。按一定的季节入山伐木,木材就会用不完。粮食和水产吃不完,木材用不完,这就

季氏将伐颛臾 知识点整理

一、虚词 【于】 1、冉有、季路见于孔子曰介词引出对象 2、季氏将有事于颛臾介词,在 3、虎兕出于柙介词从 4、龟玉毁于椟中介词在 5、固而近于费介词,引出对象 6、而谋动于干戈邦内介词,在 【之】 且在邦域之中矣助词,不译 是社稷之臣助词,的 夫子欲之代词,这样 寡人之于国也助词,不译 君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 1)代词,这样;2)代词,他们。则修文德以来之之:代词,他们 既来之,则安之使之来,使之安。代词,他们 吾恐季孙之忧助词,的 而在萧墙之内助词,的 【者】 夫颛臾,昔者先王以为东蒙主助词,不译 吾二臣者皆不欲也助词 陈力就列,不能者止助词的人

丘也闻有国有家者助词,的人 【而】 1、危而不持、颠而不扶连词,表转折 2、固而近于费连词,表并列 3、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞连词,表转折 4、吾尝跂而望矣,不如登高之博见也连词,表修饰 5、吾恐季孙之忧不在颛臾,而在萧墙之内也。连词,表并列 二、文言句式 季氏将有事于颛臾介词结构后置句 无乃而是过与宾语前置句 昔者先王以为东蒙主省略句 昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。判断句 何以伐为。宾语前置句 虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。介词结构后置句 三、经典翻译 1、孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?” 译:孔子说:“冉求!恐怕应该责备你吧!颛臾,过去的周先王让他担任东蒙山的主祭人,而且它处在鲁国的疆域之中,是鲁国的藩属,为什么要讨伐它呢?”

2、孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。 译:孔子说:“冉求!君子厌恶那些不肯说(自己)想要这样却偏要找借口的人。我听说诸侯和大夫,不怕人口少怕不安定,不怕贫困怕分配不均匀。 3、盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。 译:财富平均,便没有贫穷;和平相处,便不会人少;安定,便不会倾覆。像这样,远方的人还不归服,就发扬文治教化使他们来。使他们来了之后,就要使他们安定下来。 四、实词(略,见创新设计,自行整理到积累本。) 1、词类活用 2、通假字 3、一词多译 4、古今异义 (用心,我们才能优秀!)

《寡人之于国也》文言知识归纳

《寡人之于国也》文言知识归纳 一、通假字 1.直不百步耳(直,通“只”,不过。) 2.王如知此,则无望民之多于邻国也(无,通“毋”,不要。) 3.颁白者不负戴于道路也(颁,通“斑”,斑白。) 4.涂有饿莩而不知发(涂,通“途”,道路。) 二、古今异义词 ①寡人之于国也(寡人,古代国君称自己的谦词。今用于形影孤单的人。) ②河内凶(河,黄河,今泛指河流。凶,谷物收成不好,今常指人暴躁,心肠狠。)??? ③请以战喻(请,请允许我。今常用于对方。例如:“请坐”,让对方坐下;“请指导”,让对方做指导。) ④七十者可以食肉矣(可以,“可”是“可以”,“以”是凭借。今常连用,表示同意,认可。) ⑤弃甲曳兵而走(走,跑,这里指逃跑。今常指一般的行走。) ⑥或百步而后止(或,有的人,不定代词。今常用于选择复句中的选择词。。) ⑦斯天下之民至焉(斯,则,那么。今常用于代词,当“这”“此”讲,如“斯文”等。)

⑧是使民养生丧死无憾也(养生,供养活着的人;今常用义是保养身体。) ⑨王无罪岁(无罪,不要归咎;今常用义是没有犯罪) 三、一词多义 1.数 ①愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)??(名词,数目、数量) ②数口之家,可以无饥矣(《寡人之于国也》)(数词,几、若干) ③则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(《六国论》)(名词,命运) ④扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)(副词,shuò,屡次) ⑤数罟不入洿池(《寡人之于国也》)(形容词,cù,密、细密) ⑥蒙冲斗舰乃以千数(《赤壁之战》)(动词,shǔ,计算) 2.直 ①中通外直,不蔓不枝(《爱莲说》)(形容词,与“曲”相对,不弯曲) ②直不百步耳,是亦走也(《寡人之于国也》)(副词,仅、只) ③系向牛头充炭直(《卖炭翁》)(名词,通“值”,价值) ④予自度不得脱,则直前诟虏帅失信(《<指南录>后序》)(副词,径直、直接) 3.发 ?①百发百中(成语)(动词,发射) ?②发闾左谪戍渔阳九百人(《陈涉世家》)(动词,征发、派遣)

《寡人之于国也》赏析

《寡人之于国也》赏析 《寡人之于国也》是孟子与梁惠王的一段对话,贯穿全文的线索就是“民不加多”,如何“使民加多”的问题。 首先,了解一下相关背景:战国时期,列国争雄,频繁的战争导致人口大批迁徙伤亡。而当时既无国籍制度,也无移民限制,百姓可以随意地去寻找自己心目中的乐土。哪一个国家比较安定、富强、和乐就迁到那个国家为臣民。而一个国家人民的多少也是一个国家是否稳定繁荣昌盛的标志之一。因此,各个诸侯为了称雄,都希望自己的国家人口增多。梁惠王也不例外。 全文共分三部分: 第一部分:梁惠王提出“民不加多”的疑问。梁惠王认为自己对国家已经是“尽心焉耳”,尽心的论据是自己赈灾救民,且邻国之政,无如寡人用心,结果是“邻国之民不加少,寡人之民不加多”。因此提出疑问。我们先试从梁惠王

自己标榜的尽心于国的表现赈灾救民入手分析。对于一个国家来说,赈灾救民是它最基本的任务,几乎没有任何一个国家在自然等灾害面前不赈灾不救民的。实际上光赈灾救民不行,更重要的是最大限度地采取一切可以采取的措施杜绝或减少自然等灾害的发生,从根本上解决问题。而从根本上解决问题,则是最大限度地调动百姓的积极性,使其乐其所为,这当然是仁政的具体表现。梁惠王自己也许确实是尽心于赈灾救民,但这实际上是头痛医头脚痛医脚的办法而已。而邻国之政,无如寡人用心,也许是邻国之政真的没有梁惠王用心,也许是邻国采取了更好的措施或是运气的作用没有发生太多的自然灾害,因而也就没有太多的赈灾救民的举动,不管如何,结果是“邻国之民不加少,寡人之民不加多”。通过分析,我们知道,在梁惠王提出疑问的过程中已将自己“民不加多”的原因揭示出来了,因此孟子小试牛刀就解决了问题。 第二部分:孟子采用了他善用的“引君入彀”的论辩方式,分析了梁惠王“民不加多”的原因。 所谓“引君入彀”,就是在论辩中常用比喻说理,且比

(完整版)季氏将伐颛臾知识点归纳

《季氏将伐颛臾》知识点归纳 一、通假字: 1.无乃尔是过与“与”通“欤”,表揣测的句末语气词 二、古今异义: 1.昔着先王以为 ..东蒙主以为 ..:古义——以+为=让……担任今义——认为 2.季氏将有事 ..于颛臾有事:古义——指有军事行动今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者国:古义——诸侯的封地今义——国家 家:古义——卿大夫的封地今义——家庭和住所 4.不患贫而患不安 .. 不安:古义——社会不安定今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义: 为:①语气词,呢例:何以伐为 ②动词,担任例:昔着先王以为东蒙主 ③动词,成为例:后世必为子孙忧 ④介词,替例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 相:①名词,辅助盲人走路的人例:则将焉用彼相矣 ②动词,辅佐例:今由与求也,相夫子 过:①动词,责备例:无乃尔是过与 ②形容词,错误例:且尔言过矣 ③名词,过错例:是谁之过与 ④走过,经过臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》) ⑤超过过犹不及(《论语?先进》) ⑥过于以其境过清,不可久居(《小石潭记》) ⑦拜访,看望(大母过余曰) 安:①形容词,安定例:不患贫而患不安 ②使动用法,使……安定例:既来之,则安之 疾: ①大顺风而呼,声非加疾也。 ②憎恨君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。 ③快老臣病足,曾不能疾走。 ④妒忌膑至。庞涓恐其贤于己,疾之。 ⑤小病,轻病君有疾,在奏理,汤熨之所及也。 止:①陈力就列,不能者止停,动词②河曲智叟笑而止之曰制止,动词 ③一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨只,副词 四、词类活用: 1、后世必为子孙忧忧:动作名,所忧患的事物

2、既来之,则安之来、安:使动用法,使……来,使……安 3、则修文德以来之来:使动用法,使……来, 五、特殊句式: 1、季氏将有事于颛臾状语后置季氏将于颛臾有事 2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中状语后置虎兕于柙出,龟玉于椟中毁 3、而谋动干戈于邦内状语后置而于邦内谋动干戈 4、是社稷之臣也判断句 6、无乃尔是过与宾语前置 7、何以伐为宾语前置 8、昔者先王以(之)为东蒙主省略句 六、固定句式: 1、无乃尔是过与?无乃……与= 恐怕……吧? 2、何以伐为?何(以)……为 =为什么……呢?(表反问) 七、重点词语: 1、季氏将有事于颛臾有事:有军事行动 2、无乃尔是过与过:责备 3、陈力就列,不能者止陈:摆出,施展力:才能就:居,充任列:职位止:不去 4、固而近于费固:坚固 5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞疾:痛恨辞:托辞,借口 6、不患寡而患不均,不患贫而患不安患:担心 八、重点翻译: 1、无乃尔是过与译:恐怕要责备你吧 2、何以伐为译:为什么要攻打它呢 3、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中 译:猛虎犀牛从笼子里跑了出来,(占卜用的)龟甲、(祭祀用的)宝玉毁坏在匣子里 4、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 译:有道德的人厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口 5、盖均无贫,和无寡,安无倾 译:(财物)平均分配就无所谓贫,(人与人)和睦相处就不会人少,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险 晏子治东阿 一、通假字 并曾赋敛曾——增再拜便辟辟——避 仓库少内内——纳属托不行属——嘱 二、词类活用: 臣请死之死,为动用法,为……而死

人教版高中语文必修三:寡人之于国也 同步练习

8、寡人之于国也 1、下列句子中加粗词的意义和用法,完全相同的一组是() A.①河东凶亦然②填然鼓之,兵刃既接 B.①涂有饿莩而不知发②是何异于刺人而杀之 C.①邻国之民不加少②数口之家可以无饥矣 D.①寡人之于国也②然后解而送之于官 2、选出对下列句中加粗词语的意思解释不正确的一项() A.河内凶,则移民于河东(年成坏,受灾) B.弃甲曳兵而走(跑) C.养生丧死无憾(保养生命) D.然而不王者(这样却) 3、下列对课文中相关古代文化常识的解说,不正确的一项是( ) A.“寡人”即寡德之人,是古代国君对自己的谦称。在先秦时,诸侯国君主一般自称 “孤”“不穀”。 B.“河东”,古地区名。黄河流经山西省境,自北而南, 故称山西境内黄河以东的地区为河东。 C.“庠序”指古代的地方学校,商(殷)代叫庠,周代叫序,后也泛指学校或教育事业。 D.《孟子》是记载战国时期思想家孟轲言行的书,由孟轲及其弟子编成,与《论语》《大学》《中庸》合称“四书”。 4、下列对课文有关内容的理解与分析,不正确的一项是( ) A.本文以孟子和梁惠王的对话展开,孟子在对话中多次运用比喻论证,说理生动深刻,体现了孟子“仁政”“民本”的治国思想。 B.孟子认为梁惠王虽然有“移民移粟”的小恩小惠,但是与邻国统治者的治国不尽心在本质上没有区别, 是“百步”与“五十步”的关系。 C.在使梁惠王明白了自己做法的基础上,孟子提出了关于民本的终极理想——“使民养生丧死无憾”。 D.本文从正面论述“仁政”的措施和好处,并巧用类比推理的方法,批驳“人死罪岁”的观点,自然得出“王无罪岁,斯天下之民至焉”的结论。 5、提取下列材料的要点, 整合成一个单句,对“国学”加以解说。(不超过45个字) “国学”一说,兴起于西学东渐、文化转型的20世纪初,大盛于二十年代,九十年代再掀热潮。而关于国学的定义,严格意义上来讲,到目前为止,学术界还没有给我们作出统一明确的界定。国学大师章太炎、王国维、陈寅恪、钱钟书等都曾对“国学”进行过阐述。现在,许多人认为,对“国学”的研究,主要是对中国传统文化与学术进行阐释,而“传统文化与学术”除了以孔孟为代表的儒学外,当然也少不了医学、戏剧、书画、武术、星相等东西,它应该是一个“干立枝繁”的庞大体系。按学科分,国学分为哲学、史学、宗教学、文学、礼俗

寡人之于国也文言知识总结

寡人之于国也 一、通假字 1、颁.白者不负戴于道路者(“颁”通“斑”,花白) 2、涂.有饿殍而不知发(“涂”通“途”,路途) 3、直.不百步耳(“直”通“只”,只是) 4、则无.望民之多于邻国也(“无”通“毋”,不要) 5、无.失其时(“无”通“毋”,不要) 二、古今异义 1、河内凶.(古义:收成不好。今义:心肠狠。) 2、邻国之民不加.少(古义:更,再。今义:增加。) 3、或.百步而后止(古义:有人,有时。今义:选择连词。) 4、兵刃既接弃甲曳兵而走.(古义:逃跑。今义:行。) 5、谷不可胜.食也(古义:尽。今义:胜利。) 6、数.罟不入洿池(古义:细、密。今义:数字或者数数。) 7、斧斤.以时入山林(古义:锛子。今义:计量单位。) 三、词类活用 1、填然鼓.之鼓:名词作动词,打鼓。 2、七十者衣.帛食肉衣:名词作动词,穿。 3、黎民不饥不寒,然而不王.者,未之有也王:名词作动词,称王。 4、树.之以桑树:名词作动词,种植。 5、王无罪.岁罪:名词作动词,归罪、归咎。

6、是使民养生.丧死.无憾也生、死:动词作名词,活着的人,死去的人。 7、谨.庠序之教谨:形容词作动词,认真从事。 四、一词多义 发⑴百发百中(发射) ⑵发闾左谪戍渔阳九百人(征发) ⑶涂有饿殍而不知发(打开) ⑷野芳发而幽香(开放) 以⑴请以战喻(用;介词) ⑵可以无饥矣(凭借;介词) ⑶以时入山林(按照;介词) ⑷申之以孝悌之义(把;介词) ⑸老臣以媪为长安君计短也(认为;动词) ⑹固以怪之矣(通“已”) 于⑴则无望民之多于邻国也(比;介词) ⑵寡人之于国也(对;介词) ⑶颁白者不复戴于道路矣(在;介词) 之⑴填然鼓之(音节助词;无义) ⑵王道之始也(的) ⑶寡人之于国也(取独) ⑷申之以孝悌之义(代词;百姓)

季氏将伐颛臾教案

《季氏将伐颛臾》教案1 教学目的: 1、学习和积累一些文言常用词语和句式。能够归纳出“是、疾、止、见、过”五个词语的义项;了解两个句式:“无乃……与”“何以……为”。 2、了解孔子反对国君进行武力征伐,主张礼治,即以德服人的观点和加强教化的政治主张。 3、学习孔子以理服人的辩驳艺术。 教学重点:掌握文言常用词语和句式; 教学难点:理解孔子的政治主张及其辩驳艺术。 教学方法:综合运用诵读法,问答式教学法,自读法和讨论法 教具准备:课堂教学辅助课件 课时安排:2课时 第一课时 教学要点:积累文言实词、掌握文言句式、熟读课文 教学内容和过程: 一、导入新课 “学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”“温故而知新,可以为师矣。”“学而不思则罔,思而不学则殆。”这些耳熟能详的句子,同学们还记得是出自哪一部作品吗?(《论语》) 今天我们要学习的同样是出自《论语》中的一篇文章——《季氏将伐颛臾》(板书文题)。 二、引导学生回顾孔子及《论语》。 孔子名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人。我国古代著名的思想家、教育家。他的思想以“仁”为核心崇礼反法,提倡仁义忠恕,以德治国。教育上,开创私学,主张有教无类,因材施教。 《论语》是记录春秋时期思想家孔子及其弟子言行的书,所以它是语录体,凡20篇,为儒家思想的经典著作。北宋时,朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》编在一起,称为“《四书》”。 三、简介背景 《季氏将伐颛臾》记载了孔子和弟子冉有、季路的一场对话,这场对话究竟是在怎样的背景下进行的? 孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中,当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室日趋衰败。三大家族共同把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大,他要讨伐颛臾的原因有二:其一氏贪其土地,其二是担心颛臾对己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。 四、教师范读,感知大意。

人教新课标版-语文-高一版高中语文必修三 第3单元第8课《寡人之于国也》达标测试

《寡人之于国也》达标测试 一、基础考查 1.加粗字注音无误的一项是 A.曳兵(yè) 数罟(cùgǔ) 洿池(wū) B.鸡豚(tún) 狗彘(zhì) 庠序(yǎng) C.孝悌(tì) 饿莩(piáo) 供养(gōng) D.衣帛(yī) 王天下(wàng) 不可胜用(shēng) 2.下列加点的字的解释正确的一项是 A.河内凶.(有战乱)B.邻国之民不加.(增加)少 C.填然鼓之.(代词,代"鼓")D.弃甲曳(拖着)兵而走 3.下列加点字解释有误的两项 A.或.百步而后止:有的人B.直.不百步耳:只有,不过 C.王无罪.岁:罪过D.邻国之民不加.少:更加 E.涂有饿莩而不知发.:出发F.非我也,岁.也:年成 4.下列句中加点字意思完全相同的一组 A.是.亦走也B.此所谓战胜.于朝廷 无乃尔是.过与谷不胜.食也 C.弃甲曳兵.而走D.狗彘食.人食而不知检 齐兵.乃出虎求百兽而食.之 5.选出与例句中加点词用法不同的一句 黎民不饥不寒,然而不王.者。 A.七十者衣.帛食肉。B.填然鼓.之。C.王无罪.岁。D.是使民养生.丧死无憾也。 6、下列各句中有词类活用现象的一句是 A.请以战喻B.寡人之于国也 C.王无罪岁D.是何异于刺人而杀之 7.选出没有通假字的一项 A.则无望民之多于邻国也。B.不可,直不百步耳。 C.颁白者不负戴于道路矣。D.明日,徐公来,孰视之。 8.下列句中没有通假字的一项是 A.颁白者不负戴于道路矣B.涂有饿莩而不知发 C.无失其时,七十者可以食肉矣D.谨庠序之教 9.选出与“谷不可胜食也”的“也”用法相同的一项。

A.寡人之于国也,尽心焉耳矣 B.寡人之民不加多,何也 C.然而不王者,未之有也 D.人死,则曰:“非我也,岁也。” 10.下列句中加粗的“于”作“比”讲的一项是 A.寡人之于国也B.移其粟于河内 C.则无望民之多于邻国也D.颁白者不负戴于道路矣 11.选出下列句中加点字意义和用法与例句相同的一项 例句:树之以.桑 A.王好战,请以.战喻B.以.五十步笑百步 C.斧金以.时入山林D.申之以.孝悌之义 12.选出下列句式不同于其它三项的一项 A.未之有也。B.是使民养生丧死无憾也。 C.是社稷之臣也。D.是亦走也。 13.选出下列句式不同于其它三项的一项 A.无乃尔是过与。B.又何求焉。 C.夫晋,何厌之有。D.昔者先王以为东蒙主。 14.与“然而不王者,未之有也“句式相同的一项是 A.我孰与城北徐公美? B.马之千里者,一食或尽粟一石。 C.噫!微斯人,吾谁与归? D.颁白者不负戴于道路矣。 15.选出下列文化常识表述有误的一项 A.河内凶,“河内”指黄河以北。 B.谨庠序之教,“庠”、“序”都指学校,商代叫“序”,周代叫“庠”。 C.申之以孝悌之义,“孝”指尊敬父母,“悌”指敬爱兄长。 D.丘也闻有国有家者,“国”指国家,“家”指家庭。 16.选出与“申之以孝悌之义”句式不同的一项。 A.是何异于刺人而杀B.王好战,请以战喻 C.百亩之宅,树之以桑D.颁白者不负戴于道路矣 17.与“未之有也”句式相同的一项是 A.无乃尔是过与B.何以伐为 C.保民而王,莫之能御也D.豫州今欲何往 二、课内精读 阅读下面文段,完成后面各题。 “不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木

《寡人之于国也》文言文整理

《寡人之于国也》文言整理 通假字: 无失其时。【“无”通“毋”】 涂有饿莩而不知发。【“涂”通“途”】 颁白者不负戴于道路也。【“颁”通“斑”】 古今异义: 直:直不百步耳。【只不过】 加:邻国之民不加少,寡人之民不加多。【更加】 请:王好战,请以战喻。【请允许我】 凶:河内凶。【饥荒】 走:弃甲曳兵而走。【逃跑】 养生:是使民养生丧死无憾也。【供养活着的人】 无望:则无望民之多于邻国也。【不要指望】 无罪:王无罪岁。【不要归罪于】 词类活用: 鼓:填然鼓之。【击鼓,名作动】 生、死:养生丧死。【活着的人,死去的人,动作名】 丧:养生丧死无憾。【办丧事,名作动】 树:树之以桑。【种植,名作动】 衣:五十者可以衣帛矣。【穿,名作动】 罪:王无罪岁。【归罪于,名作动】 谨:谨庠序之教。【认真地从事。形作动】 王:然而不王者。【称王,名作动】 一词多义: 之 ①寡人之于国也。【助词,取独】 ②无如寡人之用心者。【助词,取独】 ③则无望民之多于邻国也。【助词,取独】 ④填然鼓之。【音节助词,无意义】 ⑤王道之始也。【助词,的】 ⑥五亩之宅、百亩之田、数口之家、庠序之教【助词,的】 ⑦树之以桑。【代词,代“五亩之宅”】 ⑧申之以孝悌之义。【前一个“之”指百姓,代词;后一个“之”是助词,的】 ⑨鸡豚狗彘之畜。【助词,宾语前置的标致】 ⑩未之有也。【代词,代“然而不王者”】 然 ①填然鼓之。【“……的样子”,形容词词尾】 ②然而不王者,未之有也。【转折,连词】

于 ①则无望民之多于邻国也。【比】 ②寡人之于国也。【对】 ③颁白者不负戴于道路。【在】 ④则移其民于河东。【到】 ⑤何异于刺人而杀之。【同、和】 以 ①请以战喻。【用】 ②斧斤以时入山林。【按照】 ③树之以桑。【把】 ④申之以孝悌之义。【把】 ⑤以五十步笑百步。【凭借】 ⑥五十者可以衣帛矣。【用】 而 ①弃甲曳兵而走。【表修饰】 ②或百步而后止。【表顺承】 ③狗彘食人食而不知检。【表转折】 特殊句式: 非我也,岁也。【判断句】 是亦走也。【判断句】 养生丧死无憾,王道之始也。【判断句】 申之以孝悌之义。【状语后置】 树之以桑。【状语后置】 未之有也。【宾语前置】 鸡豚狗彘之畜。【宾语前置】 五十者可以衣帛矣。【省略句】 (注意:“然而不王者,未之有也”不是判断句,因为翻译过来不是“……是……”的句式) 参考译文: 梁惠王说:“我对于国家,算是尽了心了。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?” 孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,(战败的)丢掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,怎么样呢?” 梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,这也是逃跑啊。”孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。” 不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完。密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃

高二语文季氏将伐颛臾练习题及参考答案Word版

季氏将伐颛臾练习题及参考答案 一、语段阅读 阅读下面的文字,完成1~4题。 季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?” 冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?” 冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。” 1.下列各句中对加点词的解释,正确的一项是( ) A.无乃尔是过.与过:过错 B.君子疾夫舍.曰欲之而必为之辞舍:舍弃,回避 C.则将焉用彼相.矣相:辅助 D.盖均无贫,和无寡,安无倾.倾:倾诉 解析:选B。A.过:责备。C.相:搀扶盲人走路的人。D.倾:倾覆。 2.下列句子中加点词的意义和用法相同的一项是( ) A.昔者.先王以为东蒙主不能者.止 B.且在邦域之.中矣既来之,则安之. C.危而不持,颠而不扶,则.将焉用彼相矣。故远人不服,则.修文德以来之 D.不患寡而.患不均,不患贫而患不安不在颛臾,而.在萧墙之内也 解析:选D。都是连词,表示并列关系。A项,助词,表示停顿/代词,…… 的人;B项,结构助词,的/代词,他们,代远人;C项,连词,表示假设,那么/连词,表示承接关系,就。 3.以下五句话中,全都体现孔子治国安邦原则的一组是( ) ①君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 ②不患寡而患不均,不患贫而患不安 ③远人不服,则修文德以来之 ④均无贫,和无寡,安无倾 ⑤吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也 A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①③⑤ 解析:选B。①是批评冉有的话;⑤指出“季孙之忧”的本质所在。 4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( ) A.本文是一篇典型的驳论文,围绕“季氏将伐颛臾是错误的”这一观点展

《寡人之于国也》文言知识大全

《寡人之于国也》文言知识大全 一、通假字 1.则无望民之多于邻国也无通“勿”或“毋”,不要 2.颁白者不负戴于道路矣颁通“斑” 3.涂有饿莩而不知发涂通“途”,道路 4.直不百步耳“直”通“只”,只是不过有的教科书“直”是“只是”的意思,并不是通假字 5.狗彘食人食而不知检“检”通“敛”,收敛,积蓄,有的教科书认为这个字非通假字,直接解释为“约束,检点” 6.鸡豚狗彘(zhì)之畜,无失其时“无”通“毋”,不要 二、古今异义 1.河内凶。河:(古义:黄河。今义:天然或人工的大水道) 2.弃甲曳兵而走。走:(古义:逃跑。今义:行走) 3.或百步而后止。或:(古义:有的人。今义:或许、也许) 4.不违农时,谷不可胜食。谷:(古义:粮食的统称。今义:谷子) 5.非我也,兵也。兵:(古义:兵器。今义:军队中最基层人员) 6.王无罪岁,斯天下之民至焉。岁:(古义:年成。今义:年)

三、一词多义 1.数 愿令得补黑衣之数《触龙说赵太后》数目、数量 数口之家,可以无饥矣《寡人之于国也》几、若干 则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量《六国论》命运 扶苏以数谏故,上使外将兵《陈涉世家》shuò屡次 数罟不入洿池《寡人之于国也》cù密、细密 蒙冲斗舰乃以千数《赤壁之战》shǔ计算 2.直 中通外直,不蔓不枝《爱莲说》与“曲”相对,不弯曲直不百步耳,是亦走也《寡人之于国也》仅、只 系向牛头充炭直《卖炭翁》价值 予自度不得脱,则直前诟虏帅失信《〈指南录〉后序》径直、直接 3.发 百发百中成语发射 发闾左谪戌渔阳九百人《陈涉世家》征发、派遣 涂有饿莩而不知发《寡人之于国也》指打开粮仓救济百姓 野花发而幽香,佳木秀而繁阴《醉翁亭记》花开 主人忘归客不发《琵琶行》出发