机械通气临床应用指南(中华重症医学分会2006)

机械通气临床应用指南

中华医学会重症医学分会(2006年)

引言

重症医学是研究危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。器官功能支持是重症医学临床实践的重要内容之一。机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗开始,经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损伤、胸腔内器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要通过提高氧输送、肺脏保护、改善内环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗手段。

机械通气不仅可以根据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规范性。在这种条件下,不难看出,对危重病人的机械通气制定规范有明确的必要性。同时,多年临床工作的积累和多中心临床研究证据为机械通气指南的制定提供了越来越充分的条件。

中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采用国际通用的方法,经过广泛征求意见和建议,反复认真讨论,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重病人的机械通气的临床应用进行规范。重症医学分会今后还将根据医学证据的发展及新的共识对机械通气临床应用指南进行更新。

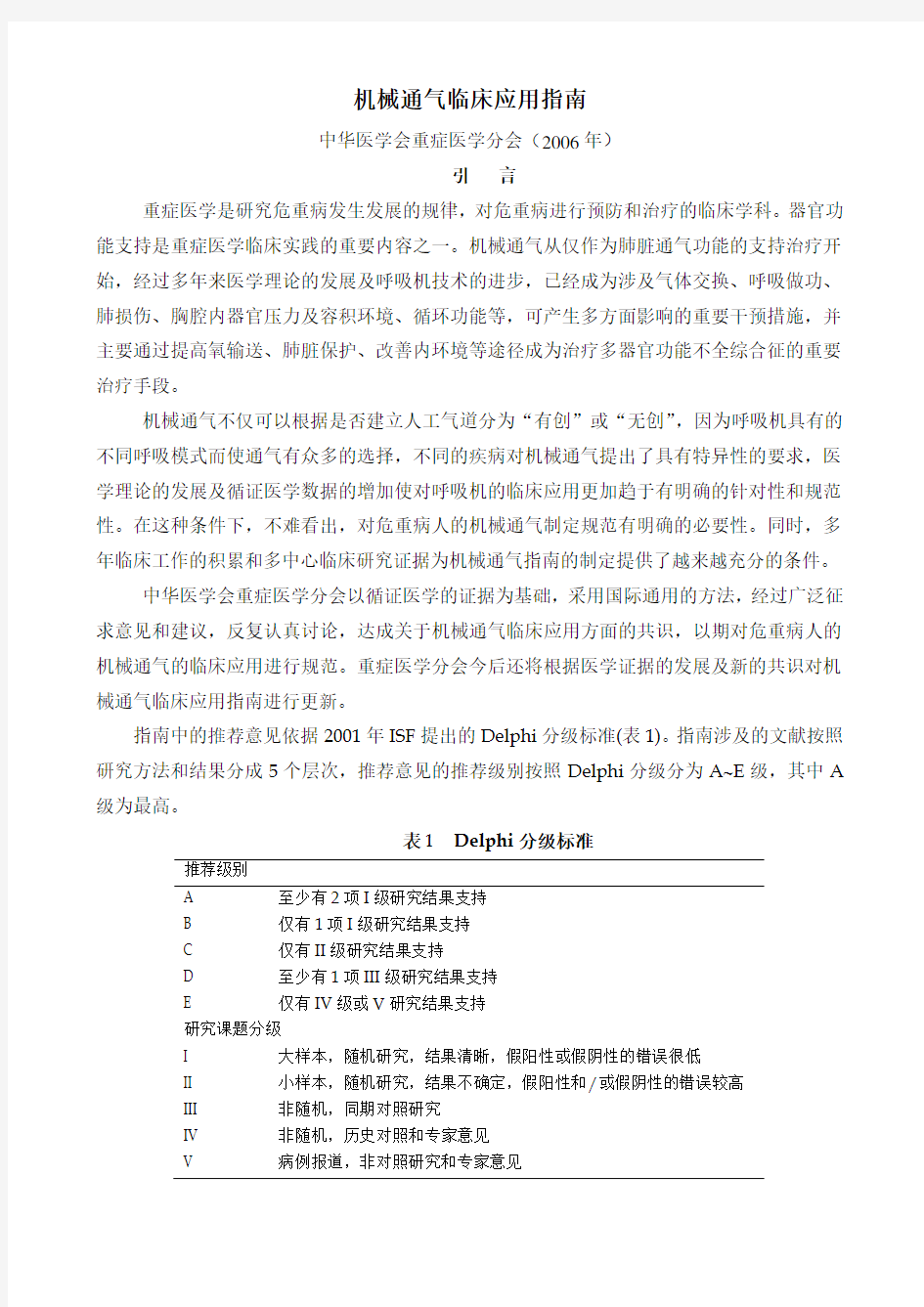

指南中的推荐意见依据2001年ISF提出的Delphi分级标准(表1)。指南涉及的文献按照研究方法和结果分成5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi分级分为A E级,其中A 级为最高。

表1 Delphi分级标准

推荐级别

A 至少有2项I级研究结果支持

B 仅有1项I级研究结果支持

C 仅有II级研究结果支持

D 至少有1项III级研究结果支持

E 仅有IV级或V研究结果支持

研究课题分级

I 大样本,随机研究,结果清晰,假阳性或假阴性的错误很低

II 小样本,随机研究,结果不确定,假阳性和/或假阴性的错误较高

III 非随机,同期对照研究

IV 非随机,历史对照和专家意见

V 病例报道,非对照研究和专家意见

危重症患者人工气道的选择

人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和下人工气道,是呼吸系统危重症患者常见的抢救措施之一。上人工气道包括口咽气道和鼻咽气道,下人工气道包括气管插管和气管切开等。

建立人工气道的目的是保持患者气道的通畅,有助于呼吸道分泌物的清除及进行机械通气。人工气道的应用指征取决于患者呼吸、循环和中枢神经系统功能状况。结合患者的病情及治疗需要选择适当的人工气道。

推荐意见1:机械通气患者建立人工气道可首选经口气管插管

推荐级别:D级

原因和解释:经口气管插管,操作较易,插管的管径相对较大,便于气道内分泌物的清除,但其对会厌的影响较明显,患者耐受性也较差。

经口气管插管适应征:①严重低氧血症或高碳酸血症,或其他原因需较长时间机械通气,又不考虑气管切开;②不能自主清除上呼吸道分泌物、胃内返流物或出血,有误吸危险;③下呼吸道分泌物过多或出血,且自主清除能力较差;④存在上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食道瘘等严重影响正常呼吸;⑤患者突然出现呼吸停止,需紧急建立人工气道进行机械通气。经口气管插管的关键在于声门的暴露,在声门无法暴露的情况下,容易失败或出现较多并发症。

禁忌征或相对禁忌征包括:①张口困难或口腔空间小,无法经口插管;②无法后仰(如疑有颈椎骨折)。

经鼻气管,较易固定,舒适性优于经口气管插管,患者较易耐受,但管径较小,导致呼吸功增加,不利于气道及鼻窦分泌物的引流。

经鼻气管插管适应征:除紧急抢救外,余同经口气管插管。

经鼻气管插管禁忌征或相对禁忌征:①紧急抢救,特别是院前急救;②严重鼻或颌面骨折;③凝血功能障碍;④鼻或鼻咽部梗阻,如鼻中隔偏曲、息肉、囊肿、脓肿、水肿、异物、血肿等;⑤颅底骨折。

与经口气管插管比较:经口气管插管减少了医院获得性鼻窦炎的发生,而医院获得性鼻窦炎与呼吸机相关性肺炎的发病有着密切关系。因此,若患者短期内能脱离呼吸机者,应优先选择经口气管插管。但是,在经鼻气管插管技术操作熟练的单位,或者患者不适于经口气管插管时,仍可以考虑先行经鼻气管插管。

逆行气管插管术,指先行环甲膜穿刺,送入导丝,将导丝经喉至口咽部,由口腔或鼻腔

引出,再将气管导管沿导丝插入气管。

逆行气管插管术适应征:因上呼吸道解剖因素或病理条件下,无法看到声带甚至会厌,无法完成经口或鼻气管插管。禁忌征:①甲状腺肿大,如甲亢或甲状腺癌等;②无法张口;

③穿刺点肿瘤或感染;④严重凝血功能障碍;⑤不合作者。

上人工气道包括口咽通气道和鼻咽通气道,有助于保持上呼吸道的通畅。前者适用情况有:舌后坠而导致上呼吸道梗阻,癫痫大发作或阵发性抽搐,以及经口气道插管时,可在气管插管旁插入口咽气道,防止患者咬闭气管插管发生部分梗阻或窒息。鼻咽通气道仅适用于因舌后坠导致的上呼吸道阻塞,此时需注意凝血功能障碍者的鼻咽出血。

推荐意见2:短期内不能撤除人工气道的患者应尽早行气管切开

推荐级别:C级

原因与解释:对于需要较长时间机械通气的危重症患者,气管切开术是常选择的人工气道方式。与其他人工气道比较,由于其管腔较大、导管较短,因而气道阻力及通气死腔较小,有助于气道分泌物的清除,减少呼吸机相关性肺炎的发生率。但是气管切开的时机仍有争议。1989年美国胸科医师协会建议:若预期机械通气时间在10天以内者优先选择气管插管,而超过21天者则优先选择气管切开术,在10至21天之间者则应每天对患者进行评估。当时这个建议并没有很强的研究结果支持,是建立在专家的经验之上。之后,有研究比较了“早期”和“晚期”气管切开,探讨“最佳”气管切开时机。有研究发现[1],早期选择气管切开术,可以减少机械通气天数和ICU住院天数,同时可以减少呼吸机相关性肺炎的发生率,改善预后,这个观点尚需要大样本的RCT研究。对于“早期”的确切定义也没有统一,早至气管插管后48小时内,晚至气管插管后两周内,多数是在气管插管后7天或7天以内。目前,越来越多的研究倾向于无需到21天后,2周内可考虑气管切开[1]。

气管切开术适应征:①预期或需要较长时间机械通气治疗;②上呼吸道梗阻所致呼吸困难,如双侧声带麻痹、有颈部手术史、颈部放疗史;③反复误吸或下呼吸道分泌较多而且患者气道清除能力差;④减少通气死腔,利于机械通气支持;⑤因喉部疾病致狭窄或阻塞而无法气管插管;⑥头颈部大手术或严重创伤需行预防性气管切开,以保证呼吸道通畅。气管切开术创伤较大,可发生切口出血或感染。

气管切开术禁忌征:①切开部位的感染或化脓;②切开部位肿物,如巨大甲状腺肿、气管肿瘤等;③严重凝血功能障碍,如弥漫性血管内凝血、特发性血小板减少症等。

经皮气管造口术(PCT)具有操作方法简单、快捷,手术创伤小等特点,临床研究表明,与气管切开术比较,有助于患者较早脱离呼吸机和减少ICU住院天数,以及减少并发症的发生率,但临床效果尚需进一步研究。

人工气道的管理

对机械通气的病人应通过各种指标(包括听诊呼吸音粗糙,在容量控制机械通气时吸气峰压增加或在压力控制机械通气时潮气量减少,病人不能进行有效咳嗽,气道内可见到分泌物,监测到的流速压力波形变化,可疑胃内容物或上呼吸道分泌物的吸入,临床可见明显呼吸做功增加,动脉血气指标降低,影像学改变提示与肺内分泌物潴留相关)来及时评估气道内是否有分泌物集聚,并通过正确方式的气道吸引确保分泌物的充分引流(2)。

推荐意见3:有人工气道的患者应常规进行气囊压力监测

推荐级别C级

原因与解释:维持高容低压套囊压力在25cmH

2O-30cmH

2

O之间既可有效封闭气道,又不

高于气管粘膜毛细血管灌注压,可预防气道粘膜缺血性损伤及气管食管瘘,拔管后气管狭窄等并发症。Granja在一项95人的前瞻临床试验中得出结论,认为每天3次监测套囊压可预防气道粘膜缺血性损伤和气管狭窄(4)。要注意气道压对套囊最小封闭压的影响,Guyton所做的一项15例病人的前瞻临床试验表明即使正确充盈套囊,如果气道峰压过高仍可造成气道粘膜缺血性损伤(5)。高容低压套囊不需要间断放气。

推荐意见4:有人工气道的患者条件允许时应进行持续声门下吸引

推荐级别B级

原因与解释:在长期进行机械通气的患者中持续声门下吸引可延缓呼吸机相关肺炎的发生,降低其发生率。Kollef的一项以343例心脏外科病人为对象的研究表明在进行机械通气的患者中行持续声门下吸引可降低呼吸机相关肺炎的发生率(6)。另有多个临床随机对照实验均表明持续声门下吸引可以降低并延缓通气机肺炎发生率,减少革兰氏阳性细菌及流感嗜血杆菌的感染(7-11)。

推荐意见5:机械通气时应在管路中常规应用气道湿化装置,但不推荐在吸痰前常规进行气道内生理盐水湿化

推荐级别 C级

原因与解释:机械通气时的气道湿化包括主动湿化和被动湿化。主动湿化主要指在呼吸机管路内应用加热湿化器进行呼吸气体的加温加湿(包括不含加热导线,含吸气管路加热导线,含吸气呼气双管路加热导线);被动湿化主要指应用人工鼻(热湿交换器型)吸收患者呼出气的热量和水份进行吸入气体的加温加湿。不论何种湿化,都要求进入气道内的气体温度达到37摄氏度,相对湿度100%,以更好的维持粘膜细胞完整,纤毛正常运动及气道分泌物的排出,降低呼吸道感染的发生。人工鼻(热湿交换器型)可较好进行加温加湿,与加热型湿化器相比不增加堵管发生率,并可保持远端呼吸机管路的清洁,但因能增加气道阻力,死

腔容积及吸气做功,不推荐在慢性呼衰患者尤其是撤机困难因素的患者应用(12,13);Kirton曾报道人工鼻(热湿交换器型)较加热型湿化器能减少院内获得性肺炎的发生(14),近年来多个随机对照临床试验得出结论人工鼻(热湿交换器型)与加热型湿化器比较在呼吸机相关肺炎的发生率上无明显差异(15,16)。

有6个临床试验表明吸痰前滴入生理盐水进行气道湿化可使患者的血氧在吸痰后短期内显著下降,因此在存在肺部感染的患者不推荐常规应用(17-22)。

推荐意见6:呼吸机管路可以每周更换一次,若有污染应及时更换,管路中冷凝水应及时清除

推荐级别B级

原因与解释:Fink的一项研究表明呼吸机管路7天更换一次并不增加呼吸机相关肺炎的发生率,并可降低费用(22);另有两项临床研究也得出类似的结论(23,24)。

机械通气的目的和应用指征

1. 目的

机械通气可纠正急性呼吸性酸中毒、低氧血症,缓解呼吸肌疲劳,防止肺不张,为使用镇静和肌松剂保驾,稳定胸壁。

机械通气的生理学作用[25,26]:提供一定水平的分钟通气量以改善肺泡通气;改善氧合;提供吸气末压(平台压)和呼气末正压(PEEP)以增加吸气末肺容积(EILV)和呼气末肺容积(EELV);对气道阻力较高和顺应性较低者,机械通气可降低呼吸功耗,缓解呼吸肌疲劳。因此,应用机械通气可达到以下临床目的[25,27]:

1.1纠正急性呼吸性酸中毒:通过改善肺泡通气使PaCO2和pH得以改善。通常应使PaCO2和pH维持在正常水平。对于慢性呼吸衰竭急性加重者(如COPD)达到缓解期水平即可。对于具有发生气压伤较高风险的患者,可适当降低通气水平。

1.2纠正低氧血症:通过改善肺泡通气、提高吸氧浓度、增加肺容积和减少呼吸功耗等手段以纠正低氧血症。PaO2>60mmHg或SaO2>90%为机械通气改善氧合的基本目标。由于动脉氧含量(CaO2)与PaO2和血红蛋白(HB)有关,而氧输送量(DO2)不但与CaO2有关,还与心输出量有关,因此为确保不出现组织缺氧,应综合考虑上述因素对DO2的影响。

1.3降低呼吸功耗,缓解呼吸肌疲劳:由于气道阻力增加、呼吸系统顺应性降低和内源性呼气末正压(PEEPi)的出现,呼吸功耗显著增加,严重者出现呼吸肌疲劳。对这类患者适时地使用机械通气可以减少呼吸肌做功,达到缓解呼吸肌疲劳的目的。

神经外科ICU重症患者机械通气护理

神经外科ICU重症患者机械通气护理 【摘要】目的:探讨神经外科ICU重症患者机械通气的护理方法。方法:通过对不同病因的神经外科ICU重症患者236例经鼻插管,接受机械通气治疗,采取气道护理、吸痰护理、开放气囊、防止感染、营养支持等护理。结果:患者应用人工气道平均天数为8天,成活212例(89.8%),死亡24例(10.2%)。结论:加强对机械通气重症患者的护理有助于患者康复。 【关键词】机械通气;神经外科;护理 1 临床资料 236例中,年龄8~70岁,平均37岁,其中重度颅脑损伤患者132例,脑瘤患者54例,脑出血患者50例。患者应用人工气道平均天数为8天,成活212例(89.8%),死亡24例(10.2%)。本组患者均采用Taema UL2601型多功能呼吸机进行机械通气,采用PHILIPS V24E型多功能生理监护仪进行监测。通气模式根据病情选择,主要有辅助/控制通气(A/C)、同步间歇指令性通气(SIMV)及SIMV+呼吸未正压呼吸(PEEP)。 2 气道护理 2.1 套管护理:用2根系带(一长一短)分别系于套管的两侧,将长的一根绕过颈后,在颈部左侧或右侧打一死结,系带松紧度以容纳一个手指为宜。注意不要打活结,以免自行松开,套管脱出。系带污染后更换,气管垫每天更换1次,污染时随时更换。气管套管与呼吸机接管连接要紧密,防止脱管使患者发生窒息,同时要防止气管插管或气管套管阻塞、扭曲。 2.2 气道湿化:建立人工气道后,呼吸道加温、加湿功能丧失,纤毛运动功能减弱,造成分泌物排出不畅。因此,做好气道湿化是气道护理的关键。气道湿化的方法主要有两种,一种是呼吸机上配备的加温和湿化装置,另一种是护理人员应用人工的方法定时或间断地向气道内滴入生理盐水,以上方法只能起到气道湿化的作用,吸入气体的加温还得靠呼吸机的加温湿化装置。 2.2.1 保证充足的液体入量:呼吸道湿化必须以全身不失水为前提,如果机体液体量不足,即使呼吸道进行湿化,呼吸道的水分会因进入失水的组织而仍然处于失水状态。因此,机械通气时,液体入量保持每日2 500~3 000 ml。 2.2.2 呼吸机的加温湿化器:多功能呼吸机上都附有电热恒温蒸汽发生器。机械通气的患者,一般送入气的温度宜控制在32 ℃~36 ℃,如超过40 ℃可造成气道烫伤。另外,在应用呼吸机时单凭机器的加温湿化装置做气道湿化效果不

机械通气临床应用指南

机械通气临床应用指南 一、危重症患者人工气道的选择 人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和下人工气道,是呼吸系统危重症患者常见的抢救措施之一。上人工气道包括口咽气道和鼻咽气道,下人工气道包括气管插管和气管切开等。 建立人工气道的目的是保持患者气道的通畅,有助于呼吸道分泌物的清除及进行机械通气。人工气道的应用指征取决于患者呼吸、循环和中枢神经系统功能状况。结合患者的病情及治疗需要选择适当的人工气道。 (一) 建立人工气道 1. 经口气管插管 操作较易,插管的管径相对较大,便于气道内分泌物的清除,但影响会厌的功能,患者耐受性也较差。经口气管插管的关键在于暴露声门,在声门无法暴露的情况下,容易失败或出现并发症。 经口气管插管适应征:①严重低氧血症或高碳酸血症,或其他原因需较长时间机械通气,又不考虑气管切开;②不能自主清除上呼吸道分泌物、胃内返流物或出血,有误吸危险;③下呼吸道分泌物过多或出血,且清除能力较差;④存在上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食道瘘等严重影响正常呼吸;⑤患者突然出现呼吸停止,需紧急建立人工气道进行机械通气。

禁忌征或相对禁忌征包括:①张口困难或口腔空间小,无法经口插管; ②无法后仰(如疑有颈椎骨折)。 2.经鼻气管插管 较易固定,舒适性优于经口气管插管,患者较易耐受,但管径较小,导致呼吸功增加,不利于气道及鼻窦分泌物的引流。 经鼻气管插管适应征:除紧急抢救外,余同经口气管插管。 经鼻气管插管禁忌征或相对禁忌征:①紧急抢救,特别是院前急救;②严重鼻或颌面骨折;③凝血功能障碍;④鼻或鼻咽部梗阻,如鼻中隔偏曲、息肉、囊肿、脓肿、水肿、异物、血肿等;⑤颅底骨折。 与经口气管插管比较:经口气管插管减少了医院获得性鼻窦炎的发生,而医院获得性鼻窦炎与呼吸机相关性肺炎的发病有密切关系。因此,若短期内能脱离呼吸机的患者,应优先选择经口气管插管。但是,在经鼻气管插管技术操作熟练,或者患者不适于经口气管插管时,仍可以考虑先行经鼻气管插管。 3.逆行气管插管术 指先行环甲膜穿刺,送入导丝,将导丝经喉至口咽部,由口腔或鼻腔引出,再将气管导管沿导丝插入气管。 逆行气管插管术适应征:因上呼吸道解剖因素或病理条件下,无法看到声带甚至会厌,无法完成经口或鼻气管插管。禁忌征:①甲状腺肿大,如甲亢或甲状腺癌等;②无法张口;③穿刺点肿瘤或感染;④严重凝血功能障碍;⑤不合作者。

机械通气重症患者转运操作指南(终审稿)

机械通气重症患者转运 操作指南 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

机械通气重症患者转运操作指南SOP (初稿)李建民赵飞刘志光 一、转运前物品准备: 1、呼吸机:转运呼吸机(LTV1000)或急救呼吸机? 转运呼吸机(LTV1000)准备: 1)检测呼吸机备用电池是否充足(如在未接外部电源时,电池Battery 监测界面显示Battery?L ow或Battery?Empty表明电池点量不足,需充电2-4小时,才能使用)2)检测氧气罐氧气是否充足(氧气压力保持在10MP以上) 3)连接呼吸回路,予以模肺检测呼吸机工作正常,转运期间配备模肺?急救呼吸机准备: 2、呼吸气囊及面罩,氧气储气袋,口咽通气道及气管? 3、吸痰管及50ml注射器 4、心电监护仪(检测蹑手蹑脚,脉搏,血压,心率及血氧饱和度) 5、药品准备阿托品,肾上腺素,异丙肾上腺素,洛贝林,尼可刹米,多巴按,力月西,备用液体 (5%GS250ml,0.9%NS500ml),注射器(2ml,5ml,10ml) 6、知情谈话及签字: 将转运患者的原因,必要性及转运途中可能发生意外 详细告知家属,并要求家属签字。 二、转运操作步骤 1、转运前处理:

1)建立静脉通道,测定血气。 2)评估当前患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳 3)转运前酌情吸痰(包括口腔),保持气道通畅。 2、转运操作 1)设置转运呼吸机参数与当前使用呼吸机相同,换用转运呼吸机行机械通气(将LTV1000设置低 压氧源),并予氧气瓶低压供氧,评估患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳(5分钟), 如无异常,可行转运。 2)转运时,需陪同至少一名本院医生,一名本院护士及患者家属(协助搬动患者),转运全程密 切监测患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳及呼吸机是否运作正常,如运转过程中出现意 外情况,应立即处理并报告上级医生。 3)如转运目的完成后需返回病房的患者,应在完成转运目的后立即返回病房,返回病房后换用 转运前所使用呼吸机(设置相同参数),评估患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳。 4)转运完毕后,必要时吸痰,予以病历记录。 5)如需搬过病人,应注意保护气管导管防止脱出。 危重患者院内转运制度 危重患者在转运过程中存在的问题有:

机械通气临床应用指南(2)

机械通气临床应用指南 中华医学会重症医学分会(2006年) 引言 重症医学是研究危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。器官功能支持是重症医学临床实践的重要内容之一。机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗开始,经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损伤、胸腔内器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要通过提高氧输送、肺脏保护、改善内环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗手段。 机械通气不仅可以根据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规范性。在这种条件下,不难看出,对危重患者的机械通气制定规范有明确的必要性。同时,多年临床工作的积累和多中心临床研究证据为机械通气指南的制定提供了越来越充分的条件。 中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采用国际通用的方法,经过广泛征求意见和建议,反复认真讨论,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重患者的机械通气的临床应用进行规范。重症医学分会今后还将根据医学证据的发展及新的共识对机械通气临床应用指南进行更新。 指南中的推荐意见依据2001年ISF提出的Delphi分级标准(表1)。指南涉及的文献按照研究方法和结果分成5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi分级分为A E级,其中A级为最高。 表1 Delphi分级标准 推荐级别 A 至少有2项I级研究结果支持 B 仅有1项I级研究结果支持 C 仅有II级研究结果支持 D 至少有1项III级研究结果支持 E 仅有IV级或V研究结果支持 研究课题分级 I 大样本,随机研究,结论确定,假阳性或假阴性错误的风险较低 II 小样本,随机研究,结论不确定,假阳性和/或假阴性的风险较高

中国重症医学网 ICU机械通气

ICU机械通气 呼吸周期有吸气相和呼气相。吸气相补充肺泡内的气体,延长吸气相,氧摄取增加,胸腔内压增加,CO2移除时间减少。 机械通气指呼吸机产生一种可以控制的气流送到患者气道,代替或辅助患者的呼吸功能。呼吸机从气筒或墙壁上的供气孔获得空气或氧气,这些气体首先减压,然后根据设定的吸入氧浓度将氧气和空气混合,储存在呼吸机内固定的容器内。然后通过多种可用通气模式中的一种,送入患者体内。机械通气的目标是优化肺气体交换,其艺术在于优化气体交换的同时不损伤肺。 只有两种方法给患者通气,正压通气或使用负压通气 多数患者的吸气峰值流速为30-60L/分,呼气支持几乎总是PEEP/CPAP, 提高基础压力水平。呼吸机就是流量发生器. 现代的呼吸机使用较好的触发敏感装置、强调与患者的交互作用,舒适的自主呼吸(即使使用反比通气时也是如此)。一个令人兴奋的前景是在成人ICU逐渐出现高频震荡通气。这种技术,医师只需要设定平均气道压,只有少量的潮气量在气道内移动。 麻醉师在手术室内给麻醉病人使用呼吸机,只能设置潮气量、呼吸频率和吸/呼比3个参数。吸/呼比是吸气时间与呼气时间的比例。吸气是主动的,呼气是被动的。如果呼气时间不够,气体就会在呼气末滞留在肺泡内,形成的压力成为内源性PEEP。如果患者每分钟10次,每次6秒,通常的吸呼比是1:2,2秒吸气,4秒呼气。手术室很少使用PEEP。功能残气量减少(气管内插管)加上单一的通气模式,会导致很多患者出现不同程度的肺不张。 图2:常用的麻醉呼吸机: 用―瓶‖内装有―袋子‖的呼吸机给患者通气。患者可以通过管路内的储氧器袋自主呼吸。间歇指令通气(IMV)就是根据这种构造设计的。 容量控制呼吸机保证每分通气量,在手术室很重要。在手术室,不同的手术对肺的顺应性影响不同,在ICU和转运途中,如果每分通气量不能监测时使用容量控制通气也很重要。早期ICU使用的呼吸机代表手术室技术的延续,患者高度麻醉,直到病情好转。当时的问题是如何在呼吸肌萎缩前脱机。这就要求呼吸机与患者某些相互作用。指令通气与自主呼吸有明显差别。指令通气时,患者完全被动接受气体,呼吸频率、呼吸容积及压力完全由呼吸机决定。自主呼吸患者自己选择流速和流量。辅助通气就要求有触发设备,而且气流量能满足患者最高吸气要求(30-60L/min),为克服这些缺陷,就发明了2种呼吸方法:辅助控制通气和间歇指令通气。在辅助控制通气(常常被标为容量控制)中,患者可能接受控制通气,也可能接受辅助通气。当患者触发呼吸机时,患者收到的气流的期限和幅度与指令通气都相同。患者收到的通气与实际需要无关。这种模式的人机交互方式只是患者需要通气时,呼吸机就开始通气。这种模式的优点是患者可以在没有做功的情况下呼吸。如果峰值流速适当,患者除了触发呼吸机外,完全依靠呼吸机呼吸。这种呼吸机的问题是没有脱机的成分,一旦使用,就可能过度使用。 辅助控制通气(AC) 需要4个参数:潮气量、呼吸频率、吸气峰值流速(代替吸:呼,I:E)及触发敏感度。设置峰值流速时要考虑2个因素:如果峰值流速过高,气体只送给顺应性最好的肺泡,弹性降低的肺不能收到气流,峰压也很高。如果峰值流速很低,患者需要的气体比呼吸机能给的多,人机就会不同步。现代的调整方法是压力放大(pressure augmentation):当呼吸机感觉到患者需求超过峰值流速时,呼吸机就会自动增加流速。 吸气流量用L/min表示,决定气体传输的快慢。完成吸气的时间由潮气量和吸气流速决定:Ti = VT/Flow Rate. 图3: 辅助/控制通气示意图患者自主呼吸的努力达到触发敏感度,呼吸机就以设定的峰值流速送气到预设的潮气量。 呼吸机如果要与患者交互作用,必须感觉到患者的吸气努力――触发,并在触发后送气,最

重症哮喘的机械通气(翻译)

重症哮喘的机械通气 James Leatherman , MD 急性加重的哮喘能导致呼吸衰竭,并且需要通气辅助。无创通气可以降低部分病人对气管插管的需求。对于那些气管插管和呼吸机机械通气支持的患者,避免机械通气并发症优于纠正高碳酸血症的治疗策略是30年前首先提出的,并且已经成为首选的方法。过度肺膨胀是低血压及气压伤的主要原因。肺过度膨胀的关键决定性因素评估对于合理的呼吸机管理是必不可少的。机械通气支持的哮喘患者的标准疗法包括:吸入性支气管扩张药物、糖皮质激素以及帮助控制通气不足的药物。非常规干预措施例如氧氦混合气体吸入、全身麻醉、支气管镜检查、以及体外生命支持已经主张用于爆发性哮喘的病人,但是很少有必要用到。机械通气的急性重症哮喘患者即刻死亡率是很低的,常常与院外插管前心脏呼吸骤停有关。然而,重症哮喘已经插管的患者因后续的恶化而增加死亡风险,这些患者应该在门诊部必须进行管理。 缩写:ECLS=体外生命支持;NIV=无创通气;NMBA=神经肌肉阻滞剂;PEEP=呼气末正压;Ppk=气道峰压;Pplat=气道平台压;Vei=吸气末肺容积。 大约2-4%的急性加重哮喘住院患者需要机械通气支持。立即气管插管的适应症包括:呼吸停止、意识状态的改变、极度衰竭。大多数高碳酸血症患者不需要气管插管,但是尽管合理治疗后日益恶化的呼吸性酸中毒或渐进性疲劳提示需要呼吸支持。哮喘病人的气管插管术在另外的文章综述。 急性加重哮喘病人无创通气的作用不是很明确。一篇关于呼吸衰竭无创通气的综述发现哮喘仅是C级证据支持无创通气的应用,并且推荐用于那些认真挑选和监测的少数病人。尽管如此,国家数据库最近的分析表明致命性哮喘应用无创通气有所增加,而有创通气逐渐减少。5项研究已经报告了尽管应用了支气管扩张剂和糖皮质激素后仍存在持续高碳酸血症或呼吸过度的哮喘患者的无创通气应用。在112名无创通气患者中,只有19(17%)例最终需要气管插管。在其中一项研究中,无创通气和有创通气在降低高碳酸血症患者的PaCO2是同样有效的(图1)。尽管没有设置对照,这些观察表明,在缺少禁忌症(例如意识改变、血流动力学不稳定、分泌物过多以及不合作)情况下,无创通气的尝试是适合于那些要不然可能需要插管的哮喘患者。 呼吸机管理 急性重症哮喘患者呼吸机管理的关键性问题包括:1、评估肺过度膨胀的方法;2、呼吸机设置对严重肺过度膨胀的影响;3、高碳酸血症的管理及影响。 过度充气的评价 急性重症哮喘以显著增加的气道阻力和肺过度充气为特征。当呼气流量降低,致使吸入的潮气量呼出不完全,过度充气就会发生。伴随着呼吸进行,肺容积逐渐增加。更高的弹性回位压及更大的气道直径使得呼气气流增大,从而迅速达到一个稳定的状态,此时全部吸入的潮气量能够被呼出(见图2)。一系列具有里程碑意义的研究提示,Tuxen和他的同事们以及Williams等人通过长时间的呼吸暂停的方法,测量呼出气体的容积来评估严重哮喘的过度肺充气,即被定义为吸气末的肺容积(V EI)(见图2)。V EI包括潮气量和由于动态过度充气的额外气体容积(图2)。正如随后讨论所示,V EI既受气流梗阻严重程度的影响,又受呼吸机设置的影响(图3)。一项研究提示,V EI被发现是呼吸机相关并发症最可靠的预测指标。 定容通气时,一种更为常用的评价过度充气的方法是测量平台气道压(Pplat)和内源性呼吸末正压(PEEP)(见图4)。非肥胖的哮喘患者,其呼吸系统的顺应性通常接近正常。

机械通气

中华医学会重症医学分会“机械通气临床应用指南”(1) 重症医学是研究危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。器官功能支 持是重症医学临床实践的重要内容之一。机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗开始, 经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损 伤、胸腔内器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要 通过提高氧输送、肺脏保护、改善内环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗 手段。 机械通气不仅可以根据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸 模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的 发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规范性。在这 种条件下,不难看出,对危重患者的机械通气制定规范有明确的必要性。同时,多年临床工 作的积累和多中心临床研究证据为机械通气指南的制定提供了越来越充分的条件。 中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采用国际通用的方法,经过广泛征求意 见和建议,反复认真讨论,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重患者的机械 通气的临床应用进行规范。重症医学分会今后还将根据医学证据的发展及新的共识对机械通 气临床应用指南进行更新。 指南中的推荐意见依据2001年ISF提出的Delphi分级标准(表1)。指南涉及的文献按照研 究方法和结果分成5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi分级分为A~E级,其中A级 为最高。 表1 Delphi分级标准 推荐级别 A至少有2项I级研究结果支持 B仅有1项I级研究结果支持 C仅有II级研究结果支持 D至少有1项III级研究结果支持 E仅有IV级或V研究结果支持 研究课题分级 I大样本,随机研究,结论确定,假阳性或假阴性错误的风险较低II小样本,随机研究,结论不确定,假阳性和/或假阴性的风险较高III非随机,同期对照研究 IV非随机,历史对照研究和专家意见 V系列病例报道,非对照研究和专家意见 一、危重症患者人工气道的选择 人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和 下人工气道,是呼吸系统危重症患者常见的抢救措施之一。上人工气道包括口咽气道和鼻咽 气道,下人工气道包括气管插管和气管切开等。 建立人工气道的目的是保持患者气道的通畅,有助于呼吸道分泌物的清除及进行机械通气。 人工气道的应用指征取决于患者呼吸、循环和中枢神经系统功能状况。结合患者的病情及治 疗需要选择适当的人工气道。

呼吸机基本知识

呼吸机基本知识 模式 1、A/C模式:是辅助通气(AV)和控制通气(CV)两种模式的结合,当患 者自主呼吸频率低于预置频率或患者吸气努力不能触发呼吸机送气时,呼吸机即以预置的潮气量及通气频率进行正压通气,即CV;当患者的吸气能触发呼吸机时,以高于预置频率进行通气,即AV。 例:患者调A/C模式时,如果患者没有自主呼吸,那就全部由机器送气即控制模式(PB840呼吸机上会显示C),如果患者有自主呼吸,且自主呼吸频率大于机器设定值时呼吸机即按患者自主的呼吸频率送气即辅助模式(此时送气量也是由事先调整好的参数送气。)(PB840呼吸机上会显示A) 使用A/C模式(定容型)时应调整以下参数:潮气量、呼吸频率、氧流量、触发敏感度,(必要时调peep)。 2、SIMV模式同步间歇指令通气:是指呼吸机以预设指令频率向患者输送常规通气,在两次机械呼吸之间允许患者自主呼吸。(其实就是指呼吸机在每分钟内按预设的呼吸参数(呼吸频率、潮气量、呼吸比值等)给予患者指令通气,在触发窗内出现自主呼吸,便协助患者完成自主呼吸,如触发窗内无自主呼吸,则在触发窗结束时给予间歇正压通气。 特点:通气设定IMV的频率和潮气量确保最低分钟量; ●SIMV能与患者的自主呼吸同步,减少患者与呼吸机的对抗,减低正压通气的血 流动力学影响; ●通过调整预设的IMV的频率改变呼吸支持的水平,即从完全支持到部分支持,, 减轻呼吸肌萎缩; ●用于长期带机的患者的撤机;但不适当的参数设置(如流速及VT设定不当)可 增加呼吸功,导致呼吸肌疲劳或过度通气。 参数设置:潮气量、流速/吸气时间、控制频率、触发灵敏度,当压力控制SIMV时需设置压力水平及吸气时间。 3、Spont自主呼吸模式:是指呼吸机的工作都由病人自主呼吸来控制的呼吸模式,即病人控制呼吸机,呼吸机仅提供吸入氧浓度,压力支持通气和病人的呼吸末继续抬高,增加气体交换面积(frc)。 参数调整:氧浓度 特点:适用予张立性气胸的患者。 4、压力支持通气(PSV):是一种辅助通气方式,即在有自主呼吸的前提下,每次吸气时患者都能接受一定水平的压力支持,以辅助和增强病人的吸气深度和吸入气量。 特点: ●适用于有完整的呼吸驱动能力的患者,当设定水平适当时,则少有人-机对抗,减轻呼 吸功; ●PSV是自主呼吸模式,支持适当可减轻呼吸肌的废用性萎缩; ●对血流动力学的影响较小,包括心脏外科手术后患者;

重症医学-21试题

重症医学-21 (总分:100.00,做题时间:90分钟) 一、A1型题(总题数:20,分数:30.00) 1.以下是经鼻气管插管的禁忌证,但不包括 (分数:1.50) A.鼻中隔偏曲 B.颅底骨折 C.口腔手术√ D.凝血功能障碍 E.鼻外伤骨折 解析:[解析] 口腔手术气管插管为经鼻气管插管适应证,ABDE为经鼻气管插管的禁忌证,故答案为C。 2.以下哪项不是气管切开术的适应证 (分数:1.50) A.隆突附近的狭窄√ B.长时间机械通气治疗 C.长期昏迷患者 D.高位颈椎损伤 E.脑卒中后反复误吸 解析:[解析] 气管下段狭窄为气管切开术禁忌证。 3.以下是人工气道的管理措施,但不包括 (分数:1.50) A.固定插管 B.气囊管理 C.口腔护理 D.呼吸机参数调节√ E.气道湿化 解析:[解析] ABCE为人工气道的管理内容,呼吸机参数调节为呼吸机管理内容,故答案为D。 4.以下是气管插管的主要并发症,但不包括 (分数:1.50) A.插管误入食管 B.插管过深致单肺通气 C.声带损伤 D.气胸√ E.气管插管被痰痂或血块阻塞造成窒息 解析:[解析] 气管插管的主要并发症包括插管误入食管;插管过深致单肺通气;声带损伤、狭窄;气管插管被痰痂或血块阻塞造成窒息;气管-食管瘘等。而气胸为气管切开及机械通气的并发症。故答案为D。 5.长期机械通气的病人吸痰或鼻饲时有胃内容物从气道吸出或咳出,需警惕什么 (分数:1.50) A.气管-食管瘘√ B.胃动力差导致食物反流 C.气管插管误入食管 D.气管插管被痰痂或血块阻塞造成窒息 E.肺部感染 解析:[解析] 长期气管插管病人,如气囊长时间压力高或导管质量不好可导致局部气管黏膜坏死,出现气管-食管瘘。表现为机械通气时出现血氧下降、呼吸急促,吸痰或鼻饲时有胃内容物从气道吸出,并排除气囊漏气问题,纤维支气管镜检查可明确诊断,这是长期人工气道患者严重并发症,其他选项为干扰选项。故答案为A。

呼吸机基础知识-11页精选文档

呼吸机基础知识 一、呼吸系统的正常解剖和结构 1、呼吸道以环状软骨下缘为界分为上下呼吸道。 上呼吸道是气体进入肺脏的门户,为生理性死腔,上呼吸道占一半,呼吸道的阻力约45%来自鼻与喉。 下呼吸道包括气管、支气管、细支气管和终末细支气管。气管切开一般在第2-4软骨环进行。 2、胸廓由12块胸椎、1块胸骨、12对肋骨、肋间肌和膈肌等组成。在神经的支配下胸廓可随意而有规律的进行呼吸运动。 3、呼吸是机体与外界之间的气体交换过程,由三个环节组成,外呼吸、气体的运输、内呼吸。 外呼吸是肺毛细血管血液与外界环境之间的气体交换过程,包括肺通气和肺换气过程。肺通气是肺与外界环境之间的气体交换过程。 肺换气是肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换过程。 影响肺换气的因素: (1)呼吸膜的厚度,呼吸膜由含肺表面活性物质的液体层、肺泡上皮细胞、上皮基底膜、肺泡间隙和毛细血管膜之间的间隙、毛细血管基膜和毛细血管内皮细胞层。 (2)呼吸膜的面积,气体扩散速率与扩散面积成正比,肺扩散总面积大70平方米。 (3)通气/血流比值约为0.84。 气体运输是由循环血液O2从肺运输到组织之间的气体交换。

内呼吸是组织毛细血管血液与组织、细胞之间的气体交换过程。 4、呼吸运动是呼吸肌的收缩和舒张引起的胸廓节律性扩大和缩小。胸廓扩大称为吸气运动,主要吸气肌是膈肌和肋间外肌,胸廓缩小称为呼气运动。 吸气肌是是胸廓扩大而产生吸气动作的呼吸肌,主要指膈肌和肋间外肌。呼气肌是指是胸廓缩小的呼吸肌,主要指肋间内肌和腹壁肌肉。 辅助呼吸肌指斜角肌、胸锁乳突肌、胸背部肌肉。 吸气过程是主动过程,膈肌下降扩大胸廓上下径,肋间外肌收缩,增大胸廓前后径和左右径,使胸腔容积增大,压力下降,空气进入肺内。 呼气过程是被动过程,肺脏的弹性回缩力和肺泡表面张力构成肺的弹性回缩力,膈肌和肋间外肌舒张,胸腔缩小,压力增大,呼气。 二、胸内压和肺内压变化。 1、胸膜腔是脏层胸膜与壁层胸膜之间的腔隙,内有少量液体,彼此紧贴,中间浆液起润滑作用,减少摩擦阻力;浆液分子之间的内聚力使两层胸膜紧贴在一起。 2、胸膜腔内的压力称为胸内压,随呼吸周期性变化。平静吸气末负压为-10--5厘米水柱,安静时呼气末为-5--3厘米水柱,用力时变化更大。在临床上即用食道内压力代表胸内压。 胸内负压的生理意义是使肺维持扩张状态,不致由于回缩力而完全萎缩;促进和利于静脉尤其是腔静脉回流。 胸内压=肺内压+(-肺回缩压),在呼气末或吸气末时胸膜腔内压=大气压-(-肺回缩)=-肺回缩压

机械通气重症患者转运操作指南

(初稿)李建民赵飞刘志光 一、转运前物品准备: 1、呼吸机:转运呼吸机(LTV1000)或急救呼吸机 转运呼吸机(LTV1000)准备: 1)检测呼吸机备用电池是否充足(如在未接外部电源时,电池Battery监测界面显示Battery L ow或Battery Empty表明电池点量不足,需充电2-4小时,才能使用) 2)检测氧气罐氧气是否充足(氧气压力保持在10MP以上) 3)连接呼吸回路,予以模肺检测呼吸机工作正常,转运期间配备模肺 急救呼吸机准备: 2、呼吸气囊及面罩,氧气储气袋,口咽通气道及气管 3、吸痰管及50ml注射器 4、心电监护仪(检测蹑手蹑脚,脉搏,血压,心率及血氧饱和度) 5、药品准备阿托品,肾上腺素,异丙肾上腺素,洛贝林,尼可刹米,多巴按,力月西,备用液体 (5%GS250ml,%NS500ml),注射器( 2 ml,5 ml,10 ml) 6、知情谈话及签字: 将转运患者的原因,必要性及转运途中可能发生意外 详细告知家属,并要求家属签字。 二、转运操作步骤 1、转运前处理: 1)建立静脉通道,测定血气。 2)评估当前患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳 3)转运前酌情吸痰(包括口腔),保持气道通畅。 2、转运操作 1)设置转运呼吸机参数与当前使用呼吸机相同,换用转运呼吸机行机械通气(将LTV1000设置低

压氧源),并予氧气瓶低压供氧,评估患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳(5分钟), 如无异常,可行转运。 2)转运时,需陪同至少一名本院医生,一名本院护士及患者家属(协助搬动患者),转运全程密 切监测患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳及呼吸机是否运作正常,如运转过程中出现意 外情况,应立即处理并报告上级医生。 3)如转运目的完成后需返回病房的患者,应在完成转运目的后立即返回病房,返回病房后换用 转运前所使用呼吸机(设置相同参数),评估患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征是否平稳。 4)转运完毕后,必要时吸痰,予以病历记录。 5)如需搬过病人,应注意保护气管导管防止脱出。 危重患者院内转运制度 危重患者在转运过程中存在的问题有: 转运前对患者病情未做个面评估,对预后及可能的病情变化估计不足; 未充分作好各项准备工作(患者、药品、仪器)等;未提前通知目的科室做好接收患者进行检查或住 院的准备 ;转运方法不当,出现病情变化不能及时发现处理; 未与家属进行必要的医患沟通并记录。针对存在的问题制定该《危重患者院内转运注意事项》,规 范转运工作流程,保证医院内转运绿色通道的通畅。 一、转运前正确评估病情危重患者转运途中监护及抢救措施受到限制,病情变化快,尤其是易 出现呼吸系统、循环系统及神经系统的不稳定而危及生命。因此,对于危重患者如何转运,急诊科护 士必须与主管医生一起充分评估院内转运的可行性。评估的内容包括患者的意识障碍程度、生命体 征、呼吸节律、血氧饱和度、用药情况、伤口处理等。其他情况评估:是否存在内环境紊乱(如低钾

20例急性重症哮喘患者机械通气临床救治体会

20例急性重症哮喘患者机械通气临床救治体会 发表时间:2013-01-31T16:16:27.047Z 来源:《医药前沿》2012年第27期供稿作者:朱建军 [导读] 统计学处理数据用x-±s表示,采用IBM SPSS 20.0统计软件行方差分析,P<0.05有统计学意义。 朱建军(资阳市第一人民医院急诊科 641300) 【摘要】目的:深入研究20例急性重症哮喘患者机械通气临床救治。方法:在20例急性重症哮喘患者实施常规治疗的基础上,予以机械通气治疗。结果:20例急性重症哮喘患者病情均有不用程度的改善,无一例发生纵隔气肿,17例成功脱离机械通气,3例改善出院。结论:机械通气在治疗重症哮喘患者的临床效果较好,在治疗急性重症哮喘患者时使用机械通气可有效改善其呼吸困难提高PaO2,降低Pa-CO2等效果显著,值得临床推广。 【关键词】重症支气管哮喘机械通气血气 【中图分类号】R562.2+5 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2012)27-0287-02 支气管哮喘病又名哮喘,是一种常见性多发病,它是影响人们身心健康的重要疾病,如果治疗不及时、不有效则有可能危及患者的生命健康,死亡率高达20%[1]。而急性重症哮喘又是支气管哮喘病中病理最为复杂,病情最难改善的一种。其中急性重症哮喘约占哮喘患者20%-25%,降低急性重症哮喘的死亡率,提高急性重症哮喘救治成功率,成为了每个呼吸内科医务工作者首要解决的课题[2]。随着近些年医学水平进步,我院在治疗和护理急性重症哮喘疾病中已积累了丰富的经验,除常规哮喘病治疗外,同时使用机械通气治疗急性重症哮喘患者[3]。我院于2011年3月-2012年3月来本院治疗急性重症哮喘患者20例为研究对象,在临床医治中取得了较好的效果,现报道如下。 1 资料与方法 1.1一般资料我院选择2011年3月-2012年3月来本院治疗重症哮喘患者20例为本次的研究对象,其中男12例,女8例,年龄50岁-76岁,平均年龄63岁,20例急性重症哮喘患者均有不同程度呼吸急促或严重呼吸障碍,呼吸音微弱或双肺布满哮鸣音,静坐呼吸时,呼吸频率35-50次/min,心率120-140次/min,本组血气分析中30例急性重症哮喘患者均出现不同程度低氧血症PaO229.7-7 2.8mmHg,呼吸性酸中毒,pH7.065-7.285,PaCO254.8-99.3mmHg。 1.2方法对所有重症哮喘患者给予心电图检测、补充体液、改善水电解质酸碱比例失调、使用糖皮质激素抗炎平喘等进行常规治疗。同时在20例急性重症哮喘患者实施常规治疗基础上,同时予机械通气治疗,在进行机械通气时,根据患者的病情选择科学的通气模式(A/C、SIMV、SIMV+PSV、PSV),保持潮气量(VT)7-9ml/kg,呼吸频率(Rf)12-20次/min,吸气压力为15-22cmH2O,呼气压力为3-5cmH2O,氧流量3-5L/min,吸氧浓度(FiO2)为30%-50%,通气时间:1-2h,3次/d,连续2d。病情改善后,根据血气结果逐步下调机械通气参数,直至关闭机械通气。在机械通气时,分别在通气前30min,通气后1h、6h、12h、24h、48h检测患者血气分析、血压、心率等变化。 1.3统计学处理数据用x-±s表示,采用IBM SPSS 20.0统计软件行方差分析,P<0.05有统计学意义。 2 结果 分别对比通气前30min,通气后1h、6h、12h、24h、48h动脉血气指标PH、Pa-CO2、PaO2与机械通气前相比,差异较大,在通气期间,20例急性重症哮喘患者无一例发生纵隔气肿,17例成功脱离机械通气,3例改善出院,如图表1所示。各组数据与治疗前相比(P<0.05),统计学有意义。 表1 20例急性重症哮喘患者机械通气前后血气变化情况(x-±s) 项目 PH Pa-CO2 PaO2 通气前 7.23±0.22 90.12±30.24 50.63±9.17 通气后1h 7.30±0.20 59.56±5.78 71.48±9.01 通气后6h 7.35±0.23 43.12±6.23 87.62±9.23 通气后12h 7.38±0.11 39.51±4.56 99.87±9.12 通气后24h 7.41±0.20 37.45±3.91 111.49±9.18 通气后48h 7.52±0.25 33.18±2.23 121.92±9.26 3 讨论 从表1可以说明机械通气在治疗急性重症哮喘患者的效果得到了肯定,在治疗重症哮喘患者时使用机械通气可有效改善其呼吸困难提高PaO2,PH,降低Pa-CO2等,是作为目前治疗急性重症哮喘患者有效手段,其优点[4]:一、是协调性好,不影响急性重症哮喘患者与医生的交流,有利于医生诊断病情;二、是机械通气器设备快捷、易操作、实用度高;三、是由于机械通气设备是直接作用于重症哮喘患者,不会发生有创通气等一些列并发症,让急性重症哮喘患者易于接受;四、是无副作用,本组20例急性重症哮喘患者未感到不适,无腹胀腹痛等现象、在机械通气时导致亦不会发生肺部感染;五、是对循环系统造成的伤害小、一般不会导致气体压上,并在通气完毕后加快血液循环、减缓心率、降低肺血管压迫。虽然机械通气能有效治疗急性重症哮喘患者,但在使用时应该注意以下几点:一、是对于那些晚期丧失自主呼吸的哮喘患者,应及早为其插上有创呼吸机为宜,待病情改善后,在进行无创机械通气;二、是机械通气的参数设置应因人而异,保持潮气量(VT)7-9ml/kg,呼吸频率(Rf)12-20次/min,吸气压力为15-22cmH2O,呼气压力为3-5cmH2O,氧流量3-5L/min,吸氧浓度(FiO2)为30%-50%,通气时间:1-2h,3次/d,连续2d之间为宜;三、是对急性重症哮喘患者使用鼻面通气罩时,保持患者鼻腔与口腔的清洁,笔者认为急性重症哮喘患者开始时应使用通气罩连接机械通气器材。因为大多数急性重症哮喘患者均有不同程度呼吸急促或严重呼吸障碍,因此尽早的使用通气面罩,才能让患者更容易接受;四、是通气罩的束缚尽量以患者的舒适度为宜,束缚过严可能导致患者不适,束缚过松可能会导致漏气,导致治疗效果不佳;五、是对于初次使用机械通气的急性重症哮喘患者,应向其说明其工作原理以及可能带来的不舒适感,以免急性重症哮喘患者在机械通气时产生恐惧心里,这样才能达到更好的治疗效果。综上所述,在治疗急性重症哮喘患者时使用机械通气、缩短了患者住院时间长、减轻患者医疗费用,同时患者也易于接受,提高了患者满意度,值得临床推广应用。参考文献 [1]毛烨,赵晶,黄丽滨.机械通气治疗危重型支气管哮喘分析[J].中国中医药现代远程教育.2010(15):101-103.

机械通气重症患者转运操作指南

机械通气重症患者转运操作指南 SOP (初稿)李建民赵飞刘志光 一、转运前物品准备: 1、呼吸机:转运呼吸机(LTV1000)或急救呼吸机 转运呼吸机(LTV1000)准备: 1)检测呼吸机备用电池就是否充足(如在未接外部电源时,电池Battery监测界面显示Battery L ow或Battery Empty表明电池点量不足,需充电2-4小时,才能使用) 2)检测氧气罐氧气就是否充足(氧气压力保持在10MP以上) 3)连接呼吸回路,予以模肺检测呼吸机工作正常,转运期间配备模肺 急救呼吸机准备: 2、呼吸气囊及面罩,氧气储气袋,口咽通气道及气管 3、吸痰管及50ml注射器 4、心电监护仪(检测蹑手蹑脚,脉搏,血压,心率及血氧饱与度) 5、药品准备阿托品,肾上腺素,异丙肾上腺素,洛贝林,尼可刹米,多巴按,力月西,备用液体(5%GS250ml,0、9%NS500ml),注射器( 2 ml,5 ml,10 ml) 6、知情谈话及签字: 将转运患者得原因,必要性及转运途中可能发生意外 详细告知家属,并要求家属签字。 二、转运操作步骤 1、转运前处理: 1)建立静脉通道,测定血气。 2)评估当前患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征就是否平稳 3)转运前酌情吸痰(包括口腔),保持气道通畅。 2、转运操作 1)设置转运呼吸机参数与当前使用呼吸机相同,换用转运呼吸机行机械通气(将LTV1000设置低 压氧源),并予氧气瓶低压供氧,评估患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征就是否平稳(5分钟), 如无异常,可行转运。 2)转运时,需陪同至少一名本院医生,一名本院护士及患者家属(协助搬动患者),转运全程密切监测患者BP,P,R,HR,SP02等生命体征就是否平稳及呼吸机就是否运作正常,如运转过程中出现意 外情况,应立即处理并报告上级医生。 3)如转运目得完成后需返回病房得患者,应在完成转运目得后立即返回病房,返回病房后换用

机械通气重症患者转运操作指南

机械通气重症患者转运操作指南 SOP (初稿)李建民 赵飞 刘志光 一、转运前物品准备: 1、呼吸机:转运呼吸机(LTV1000 )或急救呼吸机 转运呼吸机(LTV1000 )准备: 1)检测呼吸机备用电池是否充足 (如在未接外部电源时, 电池Battery 监测界面显示Battery L ow 或 Battery Empty 表明电池点量不足,需充电 急救呼吸机准备: 2、呼吸气囊及面罩,氧气储气袋,口咽通气道及气管 3、吸痰管及 50ml 注射器 4、心电监护仪(检测蹑手蹑脚,脉搏,血压,心率及血氧饱和度) 5、药品准备阿托品,肾上腺素, 异丙肾上腺素,洛贝林,尼可刹米,多巴按,力月西,备 用液体 5%GS250ml,0.9%NS500ml ),注射器( 2 ml ,5 ml ,10 ml ) 6、知情谈话及签字: 将转运患 者的原因,必要性及转运途中可能发生意外 详细告知家属,并要求家属签字。 二、转运操作步骤 1 、转运前处理: 1 )建立静脉通道,测定血气。 评估当前患者 BP , P , R , HR , SP02 等生命体征是否平稳 转运前酌情吸痰(包括口腔) ,保持气道通畅。 转运操作 1)设置转运呼吸机参数与当前使用呼吸机相同, 换用转运呼吸机行机械通气 (将 LTV1000 设置低 压氧源),并予氧气瓶低压供氧,评估患者 BP ,P ,R ,HR ,SP02 等生命体征是否平稳( 5 分钟), 如无异常,可行转运。 2)转运时,需陪同至少一名本院医生,一名本院护士及患者家属(协助搬动患者) 全程 密 切监测患者 BP ,P ,R ,HR ,SP02 等生命体征是否平稳及呼吸机是否运作正常,如运 转过 程中出现意 外情况,应立即处理并报告上级医生。 3)如转运目的完成后需返回病房的患者,应在完成转运目的后立即返回病房,返回病房 后换用 转 运前所使用呼吸机(设置相同参数) ,评估患者 BP ,P ,R ,HR ,SP02 等生命体征是否平 稳。 2-4 小时,才能使用) 2)检测氧气罐氧气是否充足(氧气压力保持在 10MP 以上) 3)连接呼吸回路,予以模肺检测呼吸机工作正常, 转运期间配备模肺 2) 3) 2、 ,转运

机械通气临床应用指南

机械通气临床应用指南 分享 重症医学是研究危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。器官功能支持是重症医学临床实践的重要容之一。机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗开始,经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损伤、胸腔器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要通过提高氧输送、肺脏保护、改善环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗手段。 机械通气不仅可以根据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规性。在这种条件下,不难看出,对危重病人的机械通气制定规有明确的必要性。同时,多年临床工作的积累和多中心临床研究证据为机械通气指南的制定提供了越来越充分的条件。 中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采用国际通用的方法,经过广泛征求意见和建议,反复认真讨论,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重病人的机械通气的临床应用进行规。重症医学分会今后还将根据医学证据的发展及新的共识对机械通气临床应用指南进行更新。 指南中的推荐意见依据2001年ISF提出的Delphi分级标准(表1)。指南涉及的文献按照研究方法和结果分成5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi分级分为A~E级,其中A级为最高。

危重症患者人工气道的选择 人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和下人工气道,是呼吸系统危重症患者常见的抢救措施之一。上人工气道包括口咽气道和鼻咽气道,下人工气道包括气管插管和气管切开等。 建立人工气道的目的是保持患者气道的通畅,有助于呼吸道分泌物的清除及进行机械通气。人工气道的应用指征取决于患者呼吸、循环和中枢神经系统功能状况。结合患者的病情及治疗需要选择适当的人工气道。 推荐意见1:机械通气患者建立人工气道可首选经口气管插管 推荐级别:D级 原因和解释:经口气管插管,操作较易,插管的管径相对较大,便于气道分泌物的清除,但其对会厌的影响较明显,患者耐受性也较差。 经口气管插管适应征:①严重低氧血症或高碳酸血症,或其他原因需较长时间机械通气,又不考虑气管切开;②不能自主清除上呼吸道分泌物、胃返流物或出血,有误吸危险;③下呼吸道分泌物过多或出血,且自主清除能力较差;④存在上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食道瘘等严重影响正常呼吸;⑤患者突然出现呼吸停止,需紧急建立人工气道进行机械通气。经口气管插管的关键在于声门的暴露,在声门无法暴露的情况下,容易失败或出现较多并发症。 禁忌征或相对禁忌征包括:①口困难或口腔空间小,无法经口插管;②无法后仰(如疑有颈椎骨折)。 经鼻气管,较易固定,舒适性优于经口气管插管,患者较易耐受,但管径较小,导致呼吸功增加,不利于气道及鼻窦分泌物的引流。