实验1-8库珀的表象心理旋转实验

实验1-8库珀的表象心理旋转实验

实验1-8 库珀的表象心理旋转实验

目的

1、通过重复库珀等人的实验,研究不同角度正反字母“R”的心理旋转反应时,证实

表象心理旋转的存在。

2、熟悉和掌握反应时测量技术在研究信息加工过程中的应用。

背景知识

表象是大脑对客观事物的直观表征。20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象心理旋转就是表象研究的一个重要的方面。

1973年,库珀(Copper)等人用不同倾斜角度的正的和反的字母来研究表象的旋转。实验要求被试在看到呈现的字母后,不管其具体方位和倾斜角度如何,尽快判断该字母是

正的还是反的,并按键作出反应。如果反应错误,该次试验在以后还会重复,直到反应正确。结果表明:当图片旋转180°时,反应时最长(无论正反),而当图片旋转0°和360°时(即正位图片),反应时最短。这说明样本偏离正位的度数越大,所需的心理旋转越多,时间也就越长。

对表象的问题,前人已经进行过了很多研究,也提出了不少理论。其中比较有影响的

有结构理论、功能理论和相互作用理论。

结构理论的主要观点是表象和知觉在内部结构和产生机制方面有某些类似。他们应用

了一种称为“视觉缓冲器”的结构来解释表象产生的机制,这一结构中包含无数“细胞”

组成的一个阵列,在产生视觉表象时,这个阵列中的一些相应的“细胞”被激活,从而使

人产生相应的表象。人在视察一个表象时,“缓冲器”中的不同细胞就被激活,而这些相

应的“缓冲器”曾以相同的方式产生过相应的实际知觉。表象具有一定的空间延展度和空

间分辨率(Kosslyn,Ball&Reiser,1978;Pinker&Kosslyn,1978)。

功能理论主要研究的是表象的功能作用,以及我们是如何操纵表象进行知觉活动的。

该理论认为,当我们在头脑中比较两个物体时通常是通过想像这两个物体的重叠来进行的。如果有必要的话,先想像其中一个,对它进行操作(如旋转)以便和另一个相匹配。这种

操作与对真实物体的操作是一致的。这一理论的主要实验支持正是来自于库珀等人关于表

象心理旋转的研究。

相互作用理论着眼于表象和知觉的相互作用,认为一个物体的表象会导致和实际感知

某个物体时的相同机制的激活,使这些知觉机制变得更加敏感;或者,如果延长这种表象

时间,那么这些机制会发生疲劳,因而导致两种结果,一是知觉可以通过适当的视觉表象

而得到改善;二是通过表象的视觉化,可能导致特定知觉的后效。

综合上述几种理论我们可以看出,表象是有一定时效性的,并且有一定的空间延展度。这也就是对表象进行心理操作的理论基础。而在功能理论的实验研究中,更是明确地指出

了我们对表象的操作方式。这些也就是能够进行表象心理旋转研究的理论依据。

具体到功能理论中的表象心理旋转研究,主要是由库珀和谢泼德(Shepard)等人进

行的。下面就回顾他们两个经典的关于表象心理旋转的实验。

关于“手柄状立体方块材料”的实验。在这个实验中,用速示器向被试呈现两个都是

由10个小方块连接起来组成的手柄形。这些图形的成对应用有三种情况。第一种是相同

的两个图形在纸面上相差一定的

角度,经过旋转能够重合,称为平面对;第二种是相同的两个图形在垂直于纸面的面

上相关一个角度,经过旋转也能够重合,称为立体对;第三种情况是两个图形成正像与镜

像的关系,无论如何旋转也不能重合。在平面对和立体对中,都安排了几种不同的转动角

度或两个图形的方位差,这是一个重要的实验变量。在实验室随机将实验材料呈现给被试,让被试以最快的速度进行匹配判断,并记录反应时。实验结果表明,无论是平面对还是立

体对,如果两个图形的形状和方位都相同,当其中一个图形转动了一定角度,反应时随方

位差度数的增加而增加,两者成正比。达到180°时,反应时达到最大。根据以上的实验

结果,谢泼德等人指出,被试作比较时,是在头脑里将一个图形转动到另一个图形的方位

上来,然后依据匹配的情况再作出判定。从被试的内省报告可以看出,这种心理旋转的现

象的确存在。通过这一实验,谢泼德等人确定了心理旋转这一事实,而且第一次用实验证

明了它具有上述的渐进性和空间性的特点。

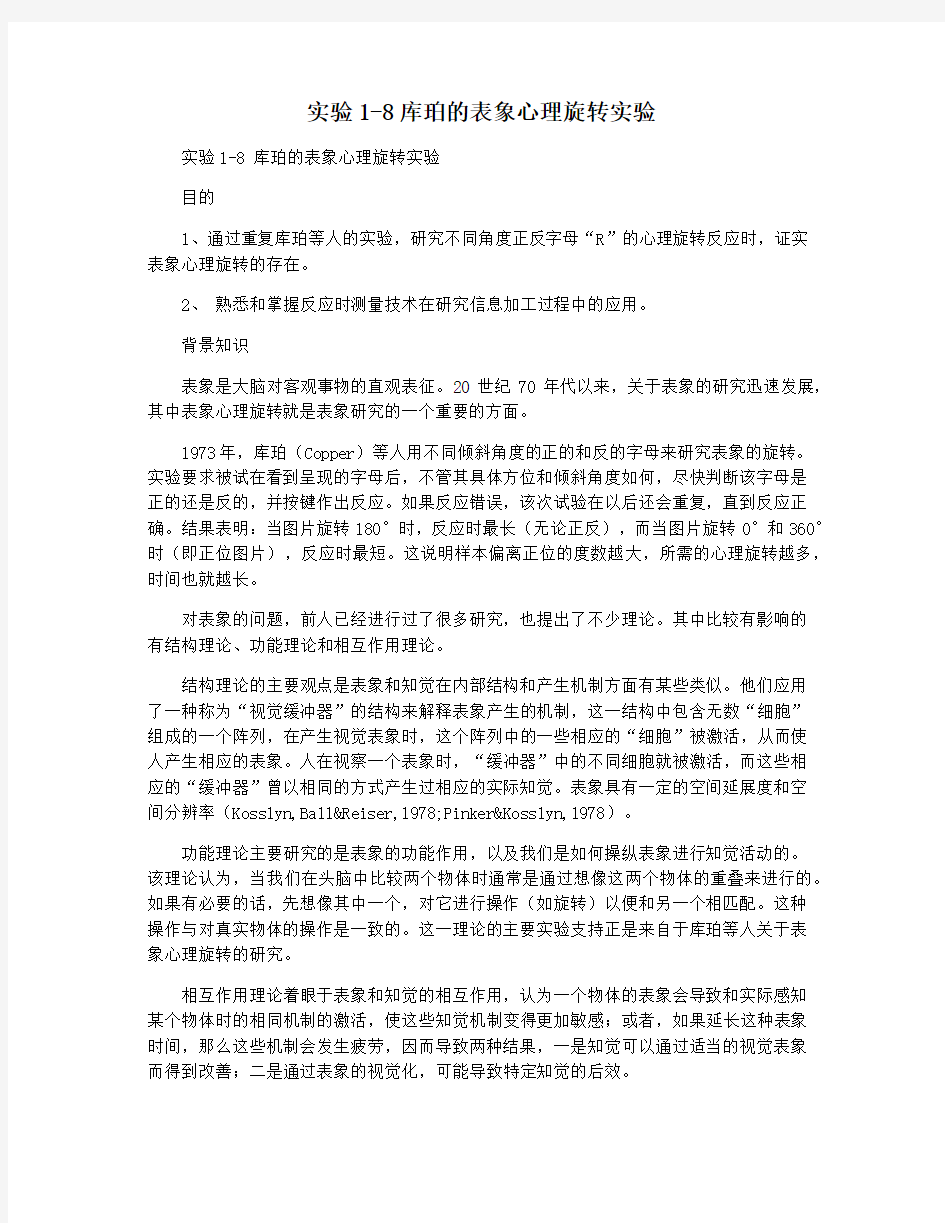

关于“字符材料”的实验。库珀和谢泼德制作了一组由字符组成的实验材料。字符的

内容是大写字母R,分为正像与镜像两组,每组中的材料R在平面上作了旋转,分为六个

角度:0°、60°、120°、180°、240°、300°,从而得到共有12个材料样本。实验时,用速示器将某一样本呈现给被试,被试的任务就是判定该样本是正的还是反的,而不管其

具体的方位如何,按键作出反应,记录其反应时。12个样本随机各呈现一次。当样本为垂直的正位时,即旋转的角度为0°即360°,不管是正像的或镜像的,判定所需时间较少,约为0.5秒,而当样本作了不同角度的旋转,反应时随之增加,当样本旋转了180°时,

反应时为最长,随着样本的旋转度数进一步增大,反应时反而逐渐减少。以180°为界,

曲线的两侧是对称的。库珀和谢泼德认为,当呈现的样本偏离垂直的正位,即旋转了一定

度数,被试就要将该样本的表象转回到正位上来,然后再与长时记忆中的正位的表征作比较。因为正位的样本不需要作旋转,就可以与长时记忆中的表征进行比较,所以判定处于

正位上的正反材料所需的时间就少。而对偏离正位的样本作出判定,需要作出的心理旋转

就越多,反应时也越长,该实验的结果说明,人们在进行表象加工时,似乎是存在一种心

理旋转的范式。在库珀和谢泼德后来的验证实验中,也的确证明了这一心理旋转过程的存在。

六种方向

正常图反常图

图1 R表象旋转材料

库珀和谢泼德通过实验证明心理旋转存在,但是有关心理旋转是否是连续的问题却是

通过梅茨勒(Metzler,1973)的实验研究来证明的。这个实验的刺激材料和程序与前面提

到的手柄状图形实验基本相似,但是其采用的实验方法却和前者不太相同。在呈现材料时,无论是平面对还是立体对,两个图形不是同时呈现的,而是先呈现其中一个(刺激甲),

然后要求被试按照规定的方向(顺时针或逆时针)对甲的表象进行旋转,然后经过一定的

时间间隔再呈现另一个图形(刺激乙),让被试作出两个图形“相同”或“不

同”的判定。实验的关键在于刺激乙在什么时候呈现。梅茨勒作了如下的安排:使刺

激乙的延续时间等于两个有一定方位差的图形同时呈现所需要的心理旋转时间。根据在以

前的实验中得到的被试的平均旋转速度(每秒53°)加以计算,如果一对图形的方位差为135°,则需时约为2.5秒,那么刺激乙的呈现时间应比刺激甲晚2.5秒。经过这样的安排,假如被试真的进行心理旋转,那么在刺激乙呈现的当时,刺激甲的表象正好转到刺激

乙的方位,可以立即进行匹配并作出判定。如果从刺激乙的呈现开始计算反应时,那么反

应时必定都很短,而且不随两个图形方位的角度差而变化。由于被试事先并不知道要将刺

激甲的表象旋转多少度,所以反应时相对恒定,证明被试不是从一个角度跳到另一个角度,而是进行了经过许多中间角度的旋转。实验结果证实了上述设想,但是反应时曲线并不是

一条平等于横坐标的直线,而是随转动的角度略有上升。这是因为刺激乙的呈现时间是按

照被试的平均反应时来计算的,而事实上被试之间在反应时方面存在个别差异,被试需要

作补充的旋转来校正,导致反应时略有增加。后来库珀和谢泼德应用多边形做了类似的实验,也得到了相同的结果。

谢泼德基于多次实验的结果,发展了关于表象心理旋转的理论。根据以上的实验结果,谢泼德等将心理旋转看成一种类比过程(analog process)。所谓的类比是说心理旋转也要

经历一些中间阶段,与客体的物理旋转是类似的。它与数值计算或符号操纵是不同的。如

果让计算机来计算旋转的角度,那么计算各种旋转角度所需的时间都将是一样的。依据心

理旋转研究和其他有关研究的结果,谢泼德等认为,表象的实质就在于它是一种类比表征,表象与外部客体有着同构关系(isomorphism),但是表象并不是直接地从结构上来表征外

部客体,它与外部客体在结构上并没有一对一的联系。谢泼德所说的表象与外部客体的同

构是指内部表征的机能联系与外部客体的结构联系是相似的,即如心理旋转与客体的物理

旋转。谢泼德等称这种同构为“二级同构”(second-order isomorphism),以区别于格

式塔心理学所阐述的同构。这就是谢泼德对于表象心理旋转的理论认识。谢泼德采用空间

立体图形对表象的心理旋转也作了研究。

回顾了这些有关表象心理旋转的理论与研究之后,我们可以看出:以上的理论与实验

进行都说明,表象心理旋转的现象是存在的;表象心理旋转的过程可能是有一定的连续性的;表象心理旋转随着材料旋转角度的变化,其反应时也有一定规律的变化(但还不能完

全确定是一种线性规律)。

实验方法

1、被试

全班同学,每四人一组

2、实验仪器与实验材料

实验仪器:计算机、表象心理旋转实验程序(ExpPsy2000实验心理学实验系统)。

实验材料:库珀等人的不同角度的正反“R”图片。

3、实验设计与实验过程控制

3.1 实验设计

(1) 本实验采用2×2的两因素实验设计,两个因素分别为正反“R”和性别(男,女)。其中性别为被试间因素,正反R为被试内因素。

(2) 此外,在正反R中分别包括6个角度,即0°、60°、120°、180°、240°、300°,所以从上面的2×2的实验结果中,还可以分别引申出正反R不同角度的因素,在

结果分析中可以对正反R不同角度的反应时的差异进行详细分析。

3.2 实验材料

本实验所用实验材料为不同角度的正反R的图片,实验中R的呈现分为正R和反R,

正R和反R均为6个角度,总共有12种不同角度和方向的R,呈现方式为随机呈现,每种角度呈现6次,每个被试总共做72次实验。

3.3实验程序

实验材料的制作。进入“表象心理旋转实验程序”主菜单,选择“实验材料制作”菜

单中的“制作实验材料向导”,便会出现实验材料制作向导:①按“下一步”定义最小旋

转角度,本实验为60°;②单击“浏览图形文件”按钮,选择“R.JPG”图片文件,定义

每个角度图片的个数为6个;③单击“下一步”,选择“完成”按钮,计算机会自动生成

定义的不同角度的图片。由于图片是即时生成的,所以,生成不同角度图片大约需要3~5分钟。

正式实验:制作完图片材料后,被试在主试指导下开始正式实验。①在“开始实验”

菜单中选择“默认实验材料”,出现“指导语”窗体。②被试仔细阅读如下指导语:

“下面要呈现的是一系列不同角度的正R和反R,请你注意判断每次呈现的图片是正

R还是反R,如果是正R,按“Q”键,如果是反R,按“P”键,在保证判断正确的前提下,反应越快越好。明白上述指导语后,按“开始实验”键开始实验。③被试按照实验要求进

行实验。④实验结束后在“被试信息”窗体中填好文件名、被试名、性别、年龄等信息。

⑤换下一个被试继续实验。”

结果分析与讨论

1、分别计算每个人不同角度的正R和反R判断的正确率和正确平均反应时,并填入表1。

表1 不同角度的正R和反R的正确率和正确平均反应时

2、分别以R的角度为横坐标,以反应时为纵坐标,画出正R和反R的角度和反应时之间的关系曲线,并作出解释。

3、分别以性别和正反R为因素,对实验结果做2×2的方差分析,并对结果进行分析与讨论。

4、分别对正R和反R的不同角度的反应时做单因素方差分析,考察不同角度的正反R 的反应时是否有显著差异,并对不同角度的反应时做多重比较分析,检验差异的来源。

思考题

1、本实验为什么以反应时为指标对表象在人脑中的加工进行研究?如何通过反应时来解释表象信息加工的过程?

2、反应时在信息加工的研究中有哪些应用?基本原理是什么?

参考文献

舒华等著《实验心理学的理论、方法与技术》,人民教育出版社,2019年。

表象的心理旋转实验报告

表象的心理旋转实验报告 华东师范大学特教系——刁昕 【摘要】本实验重复Cooper等人的R字符表象旋转实验,了解表象旋转的特点。实验结果表明:旋转180°时,反应时最长(无论正反),而0°和360°时,反应时最短。说明样本偏离正位的度数越大,所需的心理旋转越多,用时也就越多。基本支持Cooper的研究结果。 本实验主要通过计算机及PsyTech心理实验系统,将华东师范大学特殊教育系的6名大二女生,1名大二男生(被试3)作为被试,采用正R和镜像R作为刺激,每种刺激形式以6种不同的旋转角度(0°、60°、120°、180°、240°、300°)呈现。结果发现:心理旋转过程确实存在,且基本支持Cooper和Shepard研究的结果;表象经过旋转的角度越大所需要的反应时就越长;不同被试反应是存在个体差异,但是男女之间的差异和正R、负R 间的差异并不显著;随着旋转角度的增大,不仅仅会增加被试的反应时,而且会减小被试的正确判断率。 【关键词】心理旋转减数反应时 1、引言 表象是大脑对客观事物的直接表征。心理旋转(mental rotation)指单凭心理运作(不靠实际操作),将所知觉之对象予以旋转,从而获得正确知觉经验的心理历程。即当一个知觉对象不是以符合知觉经验的角度呈现时,人们可能是通过内部的心理过程把这个对象旋转到符合知觉经验的角度加以辨认。 20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。70年代初Cooper和Shepard用减数反应时试验证明了心理旋转的存在。减数法即唐德斯反应时ABC,是一种用减数方法将反应时分解成各个部分,然后来分析信息加工过程的方法。减数法的反应时实验的逻辑是:如果一种作业包含另一种作业所没有的某个特定的心理过程,且除此过程之外二者在其他方面均相同,那么这两种反应时的差即为此心理过程所需的时间。Cooper等人用不同角度的正和反(镜像)的字母为材料,如非对称字母或数字R、J、2、5等来研究表象的心理旋转。结果表明:当图片(字母)旋转180°时,无论正反,反应时最长;而当图片(字母)旋转0°时,反应最短。这说明样本偏离正位度数越大,所需的心理旋转越多,时间也就越长;可见,人们在进行表象加工时,可能存在一种心理旋转范式。 2、方法 2.1被试:华东师范大学特殊教育系的6名大二女生,1名大二男生(被试3) 2.2实验材料和仪器 2.2.1仪器:计算机及PsyTech心理实验系统 2.2.2材料:不同方向的正R和反R(镜像)图片,共有0°、60°、120°、180°、240°、300°正反共12种不同角度和方向的R。

实验心理学实验报告6

心理学实验报告实验名称:系列位置效应实验 学院: 姓名: 学号:

摘要:本实验以汉字为材料,通过看汉字在系列中所处的位置、回忆延迟的时间和汉字呈现时间对自由联想的影响,称为系列位置效应。立即回忆对渐近部分没有影响,由于首因效应和近因效应正确回忆个数高,延迟回忆对渐近部分没有影响,首因效应正确回忆个数高,近因效应影响下降正确回忆个数降低。汉字材料呈现时长对首因效应回忆没有显著相关。 关键词:系列位置效应首应效应近因效应 一、导言 系列位置效应是指记忆材料在系列位置中所处的位置对记忆效果发生的影响,包括首因效应和近因效应。在系列学习(Serial Learning)中,在一系列处于不同位置的记忆材料回忆效果不同;系列位置效应就是这种接近开头和末尾的记忆材料的记忆效果好于中间部分的记忆效果的趋势。其开头和结尾记忆效果较好,分别叫首位效应(primacy effect)和近因效应(recency effect),而其效果较差的中间部分称为渐近部分。系列位置效应一般在自由回忆中出现,是双重记忆理论的重要证据。 本实验目标是验证系列位置效应,预期是立即回忆处于材料开始和末尾位置的汉字回忆正确比较多,汉字材料呈现时间长则首因效应明显,延迟回忆则会消除近因效应。 二、方法 2.1被试 被试为应用心理大三的学生共25人,9男16女,年龄为20~23岁,智力正常,视力及矫正视力正常,之前没有做过这个实验。 2.2仪器和材料 装载有实验程序的计算机 2.3实验设计 本实验使用了混合设计。自变量有三个分别是,汉字呈现的时间分为1s和2s;回忆的时间分为立即回忆和延迟回忆;汉字材料呈现的位置不相同。因变量为被试对呈现汉字的自由回忆正确率。 被试分为4组:1s立即回忆;1s延迟回忆;2s立即回忆;2s延迟回忆 3.4实验程序 实验开始将呈现20个汉字,需要被试尽量记住,当汉字呈现完成以后,被试需要在系

空间表象的心理旋转(心理学)

二年级本科生实验报告 系别:教育科学系应用心理学专业 (主试)姓名:汤00 同组成员:杨0、汤00 实验日期:2012年11月日教师评定 空间表象的心理旋转 摘要:该实验主要利用PsyKey心理教学系统,通过1名心理学生被试判断不同角度“R”的正反向的反应时,来验证空间表象心理旋转现象的存在。实验结果基本支持了cooper和shepard的研究结果,表象心理旋转确实存在。 关键词:心理旋转反应时 1引言 心理旋转是一种想象自我或客体旋转的空间表征动力转换能力,也是一种评定空间智能的重要标尺。对于心理旋转能力及其性质的研究不仅在理解人类空间认知行为方面具有重要的理论意义,而且具有十分重要的应用价值。 20世纪70年代库柏和谢帕德做了心理旋转的研究。实验结果表明,被试在辨别图形时,需要将头脑中贮存的图形表象进行放臵,随着增加,反应时也随着延长,二者之间呈线性关系。 心理旋转具有其神经机制,在研究过程中通过如:正电子发射层析照相术、功能磁共振成像术和脑电技术等,发现顶叶、枕仆卜和额叶在心理旋转过程中起重要作用。 2方法 2.1被试 一人一组 2.2仪器和材料 1、实验仪器:计算机、表象心理旋转实验程序

2、实验材料:不同旋转角度的正像和镜像三维立体图片。两种三维立体图片(类似不同规则的空间积木),每种图片的空间旋转角度分别为0°、60°、120°、180°、240°、300°(顺时针旋转) 2.3设计 (1)本实验采用2x6x2的三因素实验设计,三个因素分别为不同的空间立体图片(两种)、空间旋转角度(顺时针旋转0°、60°、120°、180°、240°、300°)和性别(男、女)。其中性别为被试间因素,材料和角度为被试内因素。 (2)实验材料包括6个角度,即0°、60°、120°、180°、240°、300°的正像和镜像图片,根据2x6x2的实验结果,可以分别引申出不同材料和不同角度对空间立体图形的心理旋转的影响,在结果分析中对不同材料、不同角度、性别差异等因素对表象心理旋转的影响进行详细分析。 2.4程序 (1)实验材料的制作:进入“表象心理旋转实验程序”主菜单,选择“实验材料制作”菜单中的“制作实验材料向导”,就会出现实验材料制作向导。①按“下一步”定义最小旋转角度为60°。②单击“浏览图形文件”按钮,选择“3D-Rotate.JPG”图片文件,定义每个角度图片的个数为12个。③单击“下一步”,选择“完成”按钮,计算机会自动生成定义的不同角度图片。由于图片是即时生成的,所以,生成不同角度图片大约需要3至5分钟。 (2)正式实验:制作完图片材料后,被试便可在主试指导下开始正式实验。①在“开始实验”菜单中选择“默认实验材料”,出现“指导语”窗体。②仔细阅读如下指导语: 下面要呈现的是一系列不同空间位臵的三维立体图片,请你注意判断每次呈现的立体图片为向内的空间立体图形还是向外的空间立体图形,如果是内向的的,就按“Q”,如果是向外的按“P”键,在保证判断正确的前提下,反应越快越好。明白上述指导语后,按“开始实验”键进行实验。

表象心理旋转实验报告

表象心理旋转实验报告 摘要本次实验主要是验证库珀和谢帕德的实验研究结果。通过将“ R'的显像方向、“R'的旋转度数设计成2x 6十二个水平。采用“ R'的不同显像方向和旋转度数来研究心理旋转的不同角度对反应时的影响。结果发现:心理旋转过程确实存在且旋转角度与反应是长短成正比;不同被试反应是存在个体差异;判断正确率与反应时相关。 关键词:表象心理旋转 1前言 心理旋转是一种想象自己或客体旋转的空间表征转换能力。对于心理旋转能力及其性质的研究不仅在理解人类空间认知行为方面具有重要的理论意义,而且具有十分重要的应用价值。 大量实验都证明了表象有可能作为一种保留和操纵外界信息的代码存在。因为表象能够表征不断变化的信息,能够保存有关空间关系的信息,所以能够承受各种以它为载体的心理操作。 本次实验旨在验证库珀和谢帕德的实验。研究心理旋转的重要变量就是反应时,通过对被试反应时的测量我们可以借鉴减数法的研究思想判定心理旋转的存 在。本实验假设心理旋转的角度对反应时有影响,倾斜反180°时,反应时最长。而0°( 360 °)时,应时最短。同时对象旋转的度数越多,心理反应的时间就越多;在刺激呈现时,人类会自动的按照认知的规律,以尽可能小的能量消耗,获得我们所需的结果。 心理旋转实验证明了表象是物体抽象的类似物的再现。在没有刺激呈现的情况下,头脑中会对视觉信息和空间信息进行加工。表象是真实物体的类似物,它 是以观念的形式存在于头脑中的,具有直观性。大脑对表象的加工操作类似于对真实物体进行知觉是的信息加工。事实上,心理旋转是真实的物理旋转的一种类似物,只不过表象是这种实物旋转在头脑中的复现而已,并且复现是不受任何感 觉通道的束缚。 本试验脑机制的解释是:通过使用脑功能核磁共振研究发现与心理旋转密切相关的主要是顶叶与额叶区域。此外表象的心理旋转也会受其它的一些因素如性别、年龄、问题解决策略以及图形的复杂程度等的影响。对表象的心理旋转进行研究具有相当大的价值。 2方法 2. 1 被试 山西师范大学教师教育学院0902班心理系大三学生,身体健康。 2. 2 仪器和材料 若干对不同方位的平面或立体图形,一边是标准刺激一边是比较刺激。标准刺激为一个标准的二维图形与这个图形的镜像;比较刺激为标准刺激以某种轴线、不同角度旋转出的图象。旋转角度分为6种,0°、60°、120°、180°、240 °、

心理学实验报告模板

系列位置效应 摘要:该实验以汉字为材料,以自由回忆任务的实验,考察不同呈现速度和回忆方式下的系列位置效应,实验结果在系列位置曲线中显示了机能的双重分离,支持有关近因效应来自短时记忆而首音效应来自长时记忆的观点。 关键字:系列位置效应、近因效应、首音效应、渐近线 1.导言 由一系列项目组成的学习材料,在学习过程中,每个项目学习的快慢、记忆的巩固程度,都与这个项目在系列中的位置有关。即学习材料在系列中的位置对记忆效果有影响,这种影响就叫做系列位置作用。 Ebbinghaus最早研究了系列位置作用。他用一系列无意义音节作学习材料,发现开始的部分最容易学(首音效应),其次是最末后的部分(近因效应),中间偏后一点的项目最难学(渐近线)。许多许多心理学家进一步的实验中发现迷宫学习中也存在系列位置的作用。L.B.Ward用12个无意义音节做学习材料,得出了一个比较典型的系列位置曲线。 研究证明,影响系列位置作用的因素有:(1)学习的方式。集中学习比分散学习对系列中部的项目更难记些,系列位置作用更明显。(2)材料的长度。材料越长,首末项的错误反应次数越多。(3)材料呈现的时间。呈现时间延长,学习效率提高。(4)再现的方式。若使自由再现,系列位置曲线的尾部上升的较高。 大多数支持短时存储不同于长时存储的证据来自自由回忆任务(free recall task)的实验。这种实验呈现一系列项目(单词居多),呈现完毕要求被试回忆项目(可不按顺序)当把回忆结果以项目呈现顺序为横坐标,以争取回忆率为纵坐标作图,会得到系列位置曲线(serial position curve)。研究者指出,近因效应来自于短时记忆,首音效应来自于长时存储。为证明这一设想,则需在系列位置曲线中实现机能的双重分离(functional double dissociation):某些自变量影响首音效应和渐近线,但不影响近因效应;另一些变量影响近因效应,但不影响首音效应和渐近线。属于前者的自变量有单词频率、呈现速度、系列长度、以及心理状态;属于后者的主要是系列单词呈现完毕后的干扰活动。 本实验即是基于此设想的实验。由前人的实验推测本实验结果:汉字呈现速度将影响首音效应和渐近线,但不影响近因效应;系列汉字横先完毕后的干扰作用将影响近因作用但不

实验心理学 实验报告1

《两点阈测量》实验报告 夏松(2009105020417) 湖北师范学院教育科学学院0904班 1 引言 维耶罗特(vierordt,1870)最早使用两点阈量规对人体各个部分的两点阈进行了测量,结果发现从局部到指尖,两点阈越来越小,这种身体触觉感受性随运动能力的增高而增高的现象,被称为是维耶罗特定律。除此之外,还有研究发现:两点阈因练习而减小,因疲劳而增大。 1.1 实验逻辑 当两点同时刺激时,只有达到一定的距离(两点阈),被试才有可能分辨出来。而随着这两点距离的缩小,被试越来越觉得此两点而不是一点。实验记录在不同距离下的刺激被试回答两点或一点的次数,求得感觉两点的百分数。 1.2 实验假设 假设所呈现的刺激,即两点距离为自变量,被试的反应为因变量。确定自变量的范围,在自变量的范围内记录被试的反应(一点还是两点)。 1.3 实验预期 用两个刺激物同时刺激皮肤,当刺激间的的间距足够大时,我们可以清晰分辨此为相隔一定距离的两点,当间距逐渐缩小,我们越来越难以分辨此为两点,当间距逐渐缩小到一定程度时,我们只能感觉到一点。 2 方法 2.1 被试 被试2人(互为主试、被试) 2.2 实验材料 两点阈量规:由一个游标卡尺和A、B两个刺激点组成,量脚之间的距离可以调节,并在刻度上读出来。 此外还有遮眼罩和记录纸。 2.3 实验设计 采用被试内设计。自变量为呈现两个刺激之间的距离,因变量为被试的反应。在被试手背或手臂上划好区域B通过预测得出两点阈的范围,再确定五个水平。然后施测,每个水平随机施测八次,记录被试反应(+为两点-为一点) 2.4 实验程序 主试选定被试的B区,只测量手臂的两点阈 在使用两点阈量规时,必须垂直接触皮肤,对两个尖点施力均匀,接触时间不能超过2秒钟,现在自己手上练几次后,再在被试的非实验区练习几次。 实验序列的长度和起点,可以根据初步测验后确定,大致在11-19mm的范围

表象的心理旋转的实验报告

表象的心理旋转的实验报告 专业:应用心理学年级:09应用心理学姓名:郑卫荣学号:SY0910148 专业:应用心理学年级:09应用心理学姓名:覃敬腾学号:SY0910142 专业:应用心理学年级:09应用心理学姓名:孙骥学号:SY0910157 摘要:本次实验采用计算机及实验心理学虚拟实验系统,测验了一名视觉正常的男性被试表象旋转所用的反应时。实验目的:重复Cooper等人的实验,研究不同角度正反字母“R”的心理旋转反应时。通过反应时减数法则,验证表象心理旋转的存在;熟悉和掌握减法反应时测量技术在信息加工研究中的应用。结果发现:说明刺激偏离正位的度数越大,所需要的心理旋转越多,用时就越多;结果很好地验证了心理旋转的经典实验结果,也证实了表象旋转的存在。 关键词:反应时减数法心理旋转 表象是大脑对客观事物的直观表征。20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。70年初库柏和谢波娜(Cooper & Shepard1973)用减法反应时实验证明了心理旋转的存在。Cooper等人用不同倾斜角度的正和反(镜像)的字母,如非对称性字母或数字R、J、2、5等来研究表象的旋转。实验表明:当图片(字母)旋转180°时,无论正反,反应时最长,而当图片(字母)旋转0°时,反应最短。这说明样本偏离正位度数越大,所需的心理旋转越多,时间也就越长,人们在进行表象加工时可能存在一种心理旋转范式。 1 方法 1.1 被试 本实验的被试为广西某本科大学09应用心理学系学生一名,20岁,男,视觉正常。1.2 仪器与材料 1.2.1仪器 计算机及实验心理学虚拟实验系统。 1.2.2材料 不同角度的正R和反R(镜像)图片,共有0°、60°、120°、180°、240°、300°正反共12种不同角度和方向的R。 1.3 程序 1.3.1 登录并打开实验心理学虚拟实验系统主界面,选中实验列表中的“表象的心理旋转”。单击呈现实验简介。点击“进入实验”到“指导语”界面。可先进行练习实验,也可以直接点击“正式实验”按钮开始。 1.3.2 正式实验开始后屏幕随机呈现不同角度的正向和反向R,被试对呈现的R作出正向还是反向的判断。程序将自动记录反应时。 1.3.3 实验结束,数据被自动保存。实验者可直接查看结果。

心理旋转实验报告

心里旋转实验报告 摘要:本实验为了验证库帕和谢帕德的实验,即心理旋转实验。被试为贵州师范大学2013级应用心理学的2名学生,按照减数法原理以反应时作为认知加工的指标验证心里旋转的存在,了解心理旋转的内在规律。实验中测试卡片12张,每张卡片上有正或反的R一个,其中字母的倾斜角度有6种。本实验采用的实验设计为多因素重复实验设计。实验结果证明在每个人的头脑里,都存在心理旋转过程;当样本为正常状态时,即旋转的角度为0度或360度,不论正反,判断所需的时间都较少;当样本从0度开始不断增大旋转角度反应时随之增加,到180度时反应时最长;随着样本的旋转度数的进一步增大,反应时反而逐渐减少。 关键词:心理旋转减数法旋转角度反应时 1引言 表象是大脑对客观事物的直观表征。上世纪七十年代,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。库帕(Cooper)和谢帕德(Shepard)用减法反应时实验证明了“心理旋转”的存在。他们对非对称性字母或数字为实验材料,根据“正”、“反”以及不同的倾斜度,构成了12种情况。由于“R”字在垂直或水平方向均是不对称的,所以正反也是不相同的。所以以R字母所做的实验结果发现,当样本为垂直的正位时,即旋转的角度为0°或360°,不管是正常的或镜像的,判定所需时间较少,而当样本作了不同角度的旋转,反应时随之增加,当样本旋转了180°时,反应时为最长,随着样本的旋转度数的进一步增大,反应时反而逐渐减少.以180°为界,曲线的两侧时对称的。这说明样本偏离正位度数越大,所需的心理旋转越多,时间也就越长,人们在进行表象加工时可能存在一种心理旋转范式。 Shepard等关于心理旋转的研究着眼于表象的表征和加工,它有力地支持将表象看作一种独立的心理表征的观点。但命题表征说认为它同样可以解释心理旋转的实验结果。 本实验将使用不同角度及正反位的字母R,另被试对其做出正反的判断,按照减数法原理以反应时作为认知加工的指标,针对学习减法反应时程序,验证验证表象心理旋转的存在。 2方法 2.1被试 贵州师范大学2013级应用心理学2名被试,平均年龄19岁,身体健康。 2.2实验材料与仪器 2.2.1JGW-B型实验台速示器单元,计时计数器单元,手键一个。 2.2.2测试卡片12张,每张上面有正向或反向的R一个。字母的倾斜角度有6种:0°,60°,120°,180°,240°,300° 2.2.3注视点卡片一张。 2.3实验步骤

表象的心理旋转实验结果

表象的心理旋转 =====个人信息===== 编号:性别:年龄: 姓名:学历:出生日期: 所属:职业:测试日期:2014-12-29 11:09:00 =====结果图片===== =====结果分数===== ---------------------------------------------------------------- 0度 60度 120度 180度 240度 300度 ---------------------------------------------------------------- 正R反应时(ms) 607 732 975 1102 800 666 正确率(%) 100.00 100.00 100.00 83.33 66.67 100.00 反R反应时(ms) 714 848 1504 1467 1426 1118 正确率(%) 100.00 100.00 100.00 83.33 83.33 100.00 ---------------------------------------------------------------- =====备注===== 测验耗时:167秒 [参数表] 重复次数=6 间隔时间(毫秒)=1000 =====详细反应===== 角度 R 判断反应时 180 反反 1924 120 正正 816 120 正正 657

60 反反 623 240 正正 1036 60 反反 690 300 正正 592 0 正正 556 120 反反 1239 120 反反 690 0 正正 528 240 正反 1067 300 反反 1778 0 反反 650 240 反反 1335 300 正正 661 60 正正 819 0 正正 596 300 正正 688 60 正正 718 240 反反 1581 0 正正 528 240 反正 747 180 反正 1770 180 正正 1458 180 反反 1459 60 反反 948 300 反反 1048 60 正正 687 60 反反 1037 0 反反 819 120 反反 1140 0 反反 590 240 正正 729 120 正正 888 180 正反 1131 120 反反 1588 180 正正 1111 300 正正 816 300 反反 977 120 正正 1878 180 反反 1392 240 反反 1456 180 正正 1104 120 反反 2712 0 正正 647 180 反反 1616 300 反反 920 300 正正 650 120 正正 953 240 正正 750 180 正正 830 240 正正 687 60 正正 654 0 反反 715 120 反反 1658 180 反反 943

心理学实验报告范文

图2 2种干扰类型×2种探测刺激类型正确率折线图 对全体被试的正确率2×2的重复测量方差分析,结果表明:干扰类型的主效应显著:F (1,35)=15.12,p<.001;探测刺激类型的主效应显著:F(1,35)=14.45,p=.001;干扰类型和探测刺激类型的交互作用显著:F(1,35)=10.64,p=.002。简单效应分析结果表明:当干扰类型是语义相关时,探测刺激类型的干扰组和控制组的差异显著:t(35)=-3.92,p<.001;当干扰词是语义无关时,探测刺激类型的干扰组和控制组的差异显著:t(35)=-2.62,p=0.013。 4.讨论 语义相关性对抑制机制的影响。无论以反应时还是正确率作为因变量,我们都发现了显著地干扰项目类别效应,当干扰项目与目标项目语义相关时,被试对探测刺激的反应时显著长于干扰项目与目标项目语义不相关时,同时反应时正确率显著小于语义无关时。 干扰项目类别效应说明干扰材料与目标材料语义相关时更难被抑制,表明抑制机制与干扰材料的语义性质有联系。因而在本实验中可见在干扰项与目标项语义相关的情况下,被试对探测刺激的反应时更长、正确率更低的结果。 探测刺激类型对抑制机制的影响。无论是以反应时还是以正确率作为因变量,在MANOVA 中,我们都发现了显著地探测刺激类别效应,被试对干扰性探测刺激的反应时显著长于对控制性探测刺激的反应时,同时,被试对于干扰性探测刺激的反应正确率显著小于对控制性探测刺激的反应正确率。 语义相关性和探测刺激类型对抑制机制影响原因分析。根据语义网络模型,与目标词语义相关、范畴相同的干扰词,其概念网络或命题网络与目标词有更多的联系,在语义空间中距离较近。根据激活扩散模型,激活会从已激活的结点沿着连线向周围扩散,联系越紧密的概念越容易被激活。 因此在加工目标词的过程中,如果干扰与其有密切的语义联系,就更容易被连带着激活。干扰词本身的激活水平高,抑制的效果则应没有控制词好。 总之,语义关系性和探测刺激类型均影响抑制效率,主效应显著,且语义相关性和探测刺激类型对抑制机制的影响存在交互作用。干扰材料的性质影响抑制效率,语义相关的比语义无关的干扰材料更难以被抑制。

表象的心理旋转

表象的心理旋转 心理与认知科学学院应用心理系郑一帆10100320103 摘要表象是大脑对客观事物的直观表征。20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。本实验使用不同角度及正反位的字母R,令被试对其做出正反的判断,按照减数法原理以反应时作为认知加工的指标验证心里旋转的存在。结果发现:当刺激偏离正位的度数越大,反应所需时间越多;在每个人的头脑里,都存在心理旋转过程。实验被试为华东师范大学应用心理系大二学生14人,男女各7人,20岁。关键词: 表象心理旋转减法反应时一引言 表象是大脑对客观事物的直观表征。20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。心理旋转任务早20世纪30年代就被心理测量学家用以评定人们的空间智能(如“三山”问题)。但是直到1971年,“心理旋转”这一概念才由Shepard等人明确提出, 也才开始了对心理旋转的信息加工机制研究。70年代初Cooper和Shepard用减数反应时试验证明了心理旋转的存在。Shepard和其同事以反应时和正确率为指标, 研究了两维和三维图形表征的心理旋转。结果发现, 心理旋转的平均反应时和方位差呈线性相关, 反应时是随着方位差度数的增加以固定速率增加, 最长反应时在旋转度为180度时。Shepard及其同事认为被试在完成任务过程中, 是把其中的一个图形表征旋转至另一图形表征的位置对二者加以匹配的, 即发生了心理旋转。反应时与方位差之间的线性关系表明心理旋转过程是一个持续的过程。这个过程与身体或客体的实际物理旋转过程相类似。Cooper和Shepard(1973)用不同倾斜角度的正的和反的字母,数码,对心理旋转作了进一步的研究。根据实验结果,他们认为:1.当样本为垂直的正位时,即旋转的角度为0度或360度,判断所需的时间较少,约为0.5

表象实验报告

摘要: 本次实验测量了八名被试表象旋转所用反应时,通过重复Cooper 等人的实验,研究不同角度正反字母“R”的心理旋转反应时,应用反应时减数法则,验证表象心理旋转的存在,熟悉和掌握减法反应时测量技术在信息加工研究中的应用。结果发现:说明刺激偏离正位的度数越大,所需要的心理旋转越多,用时就越多;结果很好地验证了心理旋转的经典实验结果,也证实了表象旋转的存在。 引言: 研究背景: 20世纪70年代以来,关于表象的研究迅速发展,其中表象的心理旋转就是表象研究的一个重要方面。70年初库柏和谢波娜(Cooper & Shepard 1973)用减法反应时实验证明了心理旋转的存在。 研究问题: 表象是大脑对客观事物的直观表征。Cooper等人用不同倾斜角度的正和反(镜像)的字母,如非对称性字母或数字R、J、2、5等来研究表象的旋转。实验表明:当图片(字母)旋转180°时,无论正反,反应时最长,而当图片(字母)旋转0°时,反应最短。这说明样本偏离正位度数越大,所需的心理旋转越多,时间也就越长,人们在进行表象加工时可能存在一种心理旋转范式。 研究意义:心理旋转是一种想象自己或客体旋转的空间表征转换能力。对于心理旋转能力及其性质的研究不仅在理解人类空间认知行为方面具有重要的理论意义,而且具有十分重要的应用价值。 整个流程: 仪器和材料 1.仪器:计算机及PsyTech心理实验系统。 2.材料:不同角度的正R和反R(镜像)图片,共有0°、60°、120°、180°、240°、300°正反共12种不同角度和方向的R。 方法 1.登录并打开PsyTech心理实验软件主界面,选中实验列表中的“表象的心理旋转”。单击 呈现实验简介。点击“进入实验”到“操作向导”窗口。实验者可进行参数设置(或使 用默认参数),然后点击“开始实验”按钮进入指导语界面。可先进行练习实验,也可 以直接点击“正式实验”按钮开始。 2.指导语是: 这是一个表象心理旋转的实验。下面屏幕要呈现的是一系列不同角度的字母

《实验心理学实验》实验报告 刘明明

实验心理学实验 实验名称:群体实验演示:画线的准确性 一、 问题(1分) “知道结果”(反馈)的信息对画线准确性有何影响 二、 假设(1分) H 0:如果“知道结果”(反馈)的信息对画线的准确性无影响,那么有反馈和无反馈两种情况下画线的成绩无明显差异。 H 1:如果“知道结果”(反馈)的信息对画线的准确性有影响,那么有反馈和无反馈两种情况下画线的成绩有明显差异。 三、 预期(1分) “知道结果”(反馈)的信息,有反馈和无反馈两种情况下画线的成绩有明显差异。 四、 方法(4分) 2、 仪器设备(0.5分) 铅笔、直尺、橡皮、白纸 3、 变量(1分) 3.1自变量:有无反馈 3.2因变量:画线的准确性 3.3控制变量:纸张、直尺完全相同 4、 实验设计(1分) 单因素组间设计 5、 实验任务和流程(1分) a. 让全班同学分成两组,两两组合,对坐在桌旁。桌上放好画有黑色线段的白纸, 每人一张,两张完全相同。 b. 让B 组同学用纸或挡板遮住A 组作者的视线,使他看不到自己的画线的手和 画出的线。 c. B 组同学念指示语:“请你用平时写字的手那好铅笔。眼睛看着这张白纸上的 班级:15应用心理学1班 姓名:刘明明 学号:2015326670025 实验日期:9.23 指导老师:胡信奎

的黑色竖线,用笔在旁边的白纸上画一根相同长度的竖线。请你按照你看到的 长度来画,一直画到和看到的线一样长。画的时候,你不能看自己的画线的手 和画好的线。一共20次。从左到右。我会帮助你移动白纸,你手臂不要移动, 尽量画准确。” d.被试明白后开始实验。A组同学完成20 条竖线后结束。 e.两组对换。A组同学年指导语:“现在请你用相同的方法画线。这次你每完成 一条线,我会告诉你结果。但是,我只告诉你画的线是长了、短了还是刚好。 (误差<5%为刚好)。请你注意自己画线的感觉,并记住这种感觉。如果我告 诉你这次画长了,那么下次就画短一点。一共画10次,我会帮助你移动白纸, 你手臂不要移动,尽量画准确。” f.每当B组被试画好一条线,主试尽快良好,立刻告诉被试结果。移动白纸, 直到20条线画完。 g.A组重复无反馈的实验。 h.B组重复有反馈的实验 6、统计方法(可以体现在结果分析里) 用平均数、标准差和方差分析来进行统计分析 五、结果 1、单个被试的数据分析(数据+统计+分析:1.5分) 表1 单组被试画线长度与标准长度的误差(单位,n=40) 自变量 A(李夏涵)B(刘明明) 因变量 2.47±0.77 0.87±0.46 (mean±sd) *配对t检验,无反馈(A)vs有反馈(B) 由表1可见,在无反馈的情况下,被试误差的平均数相对与有反馈组的误差平均数更大,说明在无反馈的情况下,所画线与标准普遍相差较大;同样的,A组被试标准差相对与B组的标准差更大,说明在无反馈组所画线的长度更加不确定。 2、全组数据的比较分析(数据+统计+分析:1.5分) 表2 全组被试画线长度与标准长度的误差(cm,mean±sd) 自变量 A(无反馈)B(有反馈) 因变量 2.11±1.23 0.87±0.39 (mean±sd) SSt=∑∑(Xij—Xt)^2=92.38 SSb=n*∑(Xj—Xt)^2=26.52 SSw=∑∑(Xij—Xj)^2=66.86 dft=nk-1=33 dfb=k-1=1 dfw=n(k-1)=32 MSb=SSb/dfb=26.52

表象得心理旋转

实验报告 (实验心理学实验) 实验名称表象得心理旋转姓名 学号 院系 专业应用心理学

表象得心理旋转 摘要实验研究了正R与反R得心理旋转随旋转角度变化得规律,及正R与反R得反应时得差异与反应时得性别差异。被试为华东师范大学本科生20名。实验给被试呈现旋转角度分别为0°、60°、120°、180°、240°、300°得正R与反R字母,当刺激出现时,要求被试判断刺激为正R还就是反R。结果显示:刺激偏离正位得度数越大,用时越多。 关键词表象心理旋转反应时 1 引言 表象(Mental Image)就是大脑对客观事物得直观表征,就是真实物体得类似物,就是真实物体得抽象化再现。美国心理学家巴格斯基认为,人将视觉与语言信息转化为表象储存在记忆中,表现就是信息编码得基本形式。人可以对表象进行操作,这种操作类似于对具体事物得操作。二十世纪70年代以来,关于表象得研究迅速发展,其中心理旋转就就是表象研究得一个重要方面。心理旋转(Mental Rotation)指单凭心理运作,而不靠实际操作,将所知觉得对象予以旋转,从而获得正确知觉经验得心理历程。心理旋转就是一种想象自我或客体旋转得空间表征动力转换能力,也就是一种评定空间智能得重要标尺。 对心理旋转得研究始于20世纪70年代初,Cooper与Shepard用减数法反应时实验证明了心理旋转得存在。得到了字母倾斜程度越大,反应时越长得结论。后来得一系列研究都验证了这一假设。 有研究发现,不同年龄段被试得心理旋转能力存在明显差异,无论

就是对图形方位匹配判断得准确性还就是完成判断任务得速度,中青年组被试得成绩均明显优于其她两组被试。这说明心理旋转能力可能与神经过程得灵活性有关。有研究者比较了青年与中年精神分裂症患者得心理旋转信息加工,发现青年与中年精神分裂症患者心理旋转得信息加工机制均受损,也说明心理旋转与神经过程有关。个体心理旋转能力与智力有非常显著得正相关。 而关于心理旋转得性别差异,不同得研究却得出了不同得结果。大多数实验结果就是男性得表现要好于女性,男性在执行空间认知任务时得表现往往好于女性,在心理旋转任务中,这种现象更为普遍。有人认为任务过程中男性与女性分别采用了整体旋转与局部旋转得策略就是主要原因。有些实验却发现从反应时间以及心理旋转速度等角度对性别差异进行了研究,结果发现:反应时间与心理旋转速度都没有显著得性别差异。 总之,Cooper得结论已经得到普遍得认同。本实验在重复验证Cooper得结论得基础上,进一步比较心理旋转反应时得性别差异。 实验假设:表象得心理旋转正R与反R反应时没有差异,反应时也没有明显得性别差异。 2 方法 2、1 被试 华东师范大学心理与认知科学学院应用心理学系大二本科生20名,其中女生15名,男生5名,身体均健康。 2、2 仪器与材料

实验四 表象的心理旋转实验

认知心理学实验四表象的心理旋转实验 1.背景知识 所谓心理旋转(mental rotation),是指在空间知觉加工过程中进行的一种心理上的旋转操作,从而获得正确知觉经验的历程。那么,这种心理旋转是否真的存在呢?20世纪70年代初,库柏(L.A.Cooper)和谢波德(R.N.Shepard)用减法反应时法为心理旋转提供了有力的支持证据。库珀和谢波德(1973)使用左右不对称的字母或数字(如R、J、G、2、5、7等),以及这些字母或数字的镜像作为实验材料,以六种不同的倾斜角度呈现,就构成了12种不同的刺激材料。 实验中在电脑显示器上按随机顺序给被试呈现这12种刺激材料,每次呈现时要求被试判断其是正写的字母或数字,还是反写的字母或数字(即字母或数字的镜像),并要求其尽快地按相应键作出反应,电脑自动记录其反应时间和正误。多次重复之后,计算被试在每一种倾斜角刺激条件下的平均反应时间(将同一种倾斜角的正写字母或数字、反写字母或数字的反应时间相加平均),得到了刺激倾斜角度与被试反应时间之间的关系曲线,如18-1所示。从图18-1看出,当刺激材料呈现的倾斜角不同时,被试的反应时间也有所不同,而且正立位置(刺激呈现的倾斜角为0o)的反应时间最短、倒立位置(刺激呈现的倾斜角为180o)的反应时间最长,整个变化的关系曲线呈现出以180o为中心的对称性。这一结果如何解释呢? 图18-1 Cooper和Shepard心理旋转实验结果示例 库珀等认为,刺激材料正立时,被试可以快速地将刺激材料的知觉印象与相应的记忆表象进行对照,对刺激获得快速识别,其反应时间就短;当刺激材料以一定的倾斜角度呈现时,其获得的知觉印象不能立即与相应的记忆表象匹配,所以需要将直接获得的知觉印象进行心理操作,即对其进行心理旋转,等其旋转到正立位置时就可以和相应的记忆表象匹配,获得识别,所以这时的反应时间加长了。自然,倾斜角度越大,心理旋转的角度也越大,消耗的时间也越多,反应时间也就越多。但是,为什么倾斜角度超过180o时,角度增加反应时间反倒缩短呢?因为根据心理加工的经济性原则,当刺激材料倾斜角超过180o时,其较短的旋转过程应该是顺时针的。具体地说,当刺激倾斜角为120o时,其按逆时针旋转到正立位置是最近的;当刺激倾斜角为240o时,其按顺时针旋转到正立位置是最近的,这两种情况下心理旋转的角度应该相等,反应时间也应该是相等的,这种分析得到了实验结果的支持。 概括来说,库珀和谢波德的实验证实了心理旋转假说。当以一定倾斜角呈现刺激时,被试获得最初的知觉印象后,对该知觉印象进行心理的旋转操作,获得与相应记忆表象匹配的知觉经验后方可完成识别和判断,心理旋转过程消耗的时间等于该种条件下的反应时间减去正立位置刺激条件下的反应时间。

表象的心理旋转

不同倾斜角度对表象心理旋转的影响 学校:华东师范大学专业:应用心理学姓名:XXX学号:XXX实验时间:2016-12-18 摘要本次实验采用计算机及EP—S2012心理实验系统,测验了1名视觉正常的应用心理系(夜大)一年级女生被试表象旋转所用的反应时。实验材料为不同角度的正R和反R(镜像)图片,共有0°、60°、120°、180°、240°、300°正反共12种不同角度和方向的R。间隔时间(毫秒):1000,实验次数:72,此次实验是在无任何提示的情况下进行的,即测验前既没有正或反的提示信号也无任何倾斜度的提示。 本次实验目的:1、重复库柏(Cooper)等人的实验,研究不同角度正反字母“R”的心理旋转反应时。通过反应时减数法则,验证表象心理旋转的存在。2、熟悉和掌握减法反应时测量技术在信息加工研究中的应用。 结果发现:在180°时,正R的反应时处在最低的位置,反R的反应时处在最低的位置是在0°的时候。各个倾斜角度间的反应时并未存在什么规律性。这跟库柏(Cooper)等人的实验是相违背的。在180°时,正反R的正确率相差很大,尤其是正R的正确率非常低,因此,该实验无法作为当图片(字母)旋转180°时,无论正反,反应时是否最长,当图片(字母)旋转0°时,无论正反,反应时是否最短的论证。 由于被试人数有限,实验环境等各方面影响,此次实验并不能作为推翻或者否定库柏(Cooper)等人的实验的佐证。 关键词表象心里旋转减法反应时 1 引言 表象是大脑对客观事物的直观表征。20世纪70年代认知心理学兴起以来,关于表象的研究迅速发展,其中心理旋转就是表象研究的一个重要方面。 心里旋转指单凭心理运作(不靠实际操作),将所知觉之对象予以旋转,从而获得正确知觉经验的心理历程。也就是说,当一个知觉对象不是以符合知觉经验的角度呈现时,人们可能是通过内部心理过程把这个对象旋转到符合知觉经验的角度加以辨认。

心理咨询实验报告

心理咨询学习心得体会南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级:应用心理学121班 实验类型:√验证□综合□设计实验日期: 2014.9.24 实验成绩 实验一:初诊接待与咨询关系的建立 目的:掌握初诊接待、结构化技术与瞬间观察技术。 步骤: 一、初诊接待训练 1.做好咨询前的准备工作; 2.有礼貌的接待来访者并运用礼貌用语; 3.咨询师间接的询问来访者能在哪方面帮助他; 4.咨询师询问结束后表明自己的态度; 5.咨询师向来访者说明保密原则; 6.咨询师向来访者说明心理咨询的性质; 7.咨询师向来访者说明来访者的义务与权利; 8.咨询师与来访者协商并达成协议。 二、结构化技术训练 1.咨询师向来访者说明咨询的相关程序; 2.咨询师向来访者说明咨询和治疗的理论。 三、瞬间观察训练及实践训练 1.三人为一个小组,一人扮演咨询师,一人扮演来访者,一人充当观察员,三者角色可以互换; 2.小组内自主模拟训练资料中的十个案例,每个案例平均用时5分钟;

3.每个案例随机挑选一个小组当场演练示范,老师给予点评纠正。 结果与反思: 一、结果 初诊接待步骤不太熟练,需要多次训练,直至掌握初诊接待的技术。结构化技术已经初步掌握,但要熟练运用还需多加练习。瞬间观察技术应涉及微表情等,较难掌握,需要通过大量的观察练习才可。 二、反思 初诊接待是一项非常重要的工作技术,是咨访关系建立的前提条件,要牢记初诊接待的步骤及注意事项。在日常的咨询中要认真使用结构化的技术和瞬间观察的技术,察觉来访者的情绪变化,做出及时的反应,为咨询的深入打好基础。 南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级:应用心理学121班 实验类型:√验证□综合□设计实验日期: 2014.10.8 实验成绩: 实验二:参与性技术 目的:掌握内容反应技术,情感反应技术,具体化技术与共情技术。 步骤: 一、内容反应技术训练 1.咨询师认真倾听来访者的问题或阐述; 2.咨询师以自己的语言概括来访者的问题或阐述; 3.咨询师的言语不得超越来访者的语义,也不能遗漏来访者所述的内容。 二、情感反应技术训练 1.咨询师辨认来访者语言及非语言中反应出的情感,反馈给来访者,并使来访者觉察且接受自己的情感; 2.注意观察来访者的非语言行为及语言中透露或明显的情感,应注意是来访者叙述时的情感;

心理学的实验报告

心理学的实验报告 心理学实验报告彩色视野及盲点的测定 测定各种彩色视野的范围以及盲点的位置,学习使用视野计 准备工作。 准备好视野图纸、彩色铅笔(红、黄、蓝、绿)、单眼罩。把视野图纸放在视野计视野计上相应的地方,学习在图纸上作记录的方法。 记录时与被试反应的左右、上下方位相反。 被试用右眼罩招右眼遮起来(只测左眼),把下巴放在支架上,调好距离。眼睛与支架靠近后,保持头部位置不变。被试用左眼注视正前方的白光点。要求被试发现视野中彩色出现或消失就报告,被试视线要始终注视视野弧正中的白点,要求只用眼睛的余光去看彩色光点是否出 现或消失。 测定过程中,视野弧的位置可分别为900、450、1350和1800等不同角度。 正式实验。 主试将视野计弧轨故到水平位置上.把一个红色刺激点投在弧轨右边靠近注视点处,主试将红色刺激由内慢慢向外移动,直到被试看不到红色为止,把这时红色刺激所在位置记下来,然后主试再把红色刺激从员外例向注视点移动到

被试刚刚看到红色为止,记下刺激所在位置的角度,取两次的平均致,在视野图纸上图点。还有一点应注意,当进行右边实验时红色刺激由内向外或由外向内时,会出现红色突然消失和再现的现象,红色突然消失和再现的位置就是盲点的位置,将盲点位置也记录在图纸上。 再把视野弧轨放到下列位置测定红色视野的范围:900、450、1350(与水平交角)以及其他不同角度。 按上述测红色视野的程序分别测定黄、绿、蓝、白各色助视野范围。 每个颜色做完一种角度位置后休息2分钟,注意每次休息后头部的位置要前后不变。 把各彩色视野范围和盲点位置画在一个图纸上。 各种彩色视野大小次序如何排列?盲点在视野及视网上的位置及大小。 彩色在视野消失前有何变化? 彩色视野是否固定不变?它依哪些条件而变化?