(完整版)《折线统计图》单元教材分析

《折线统计图》单元教材分析

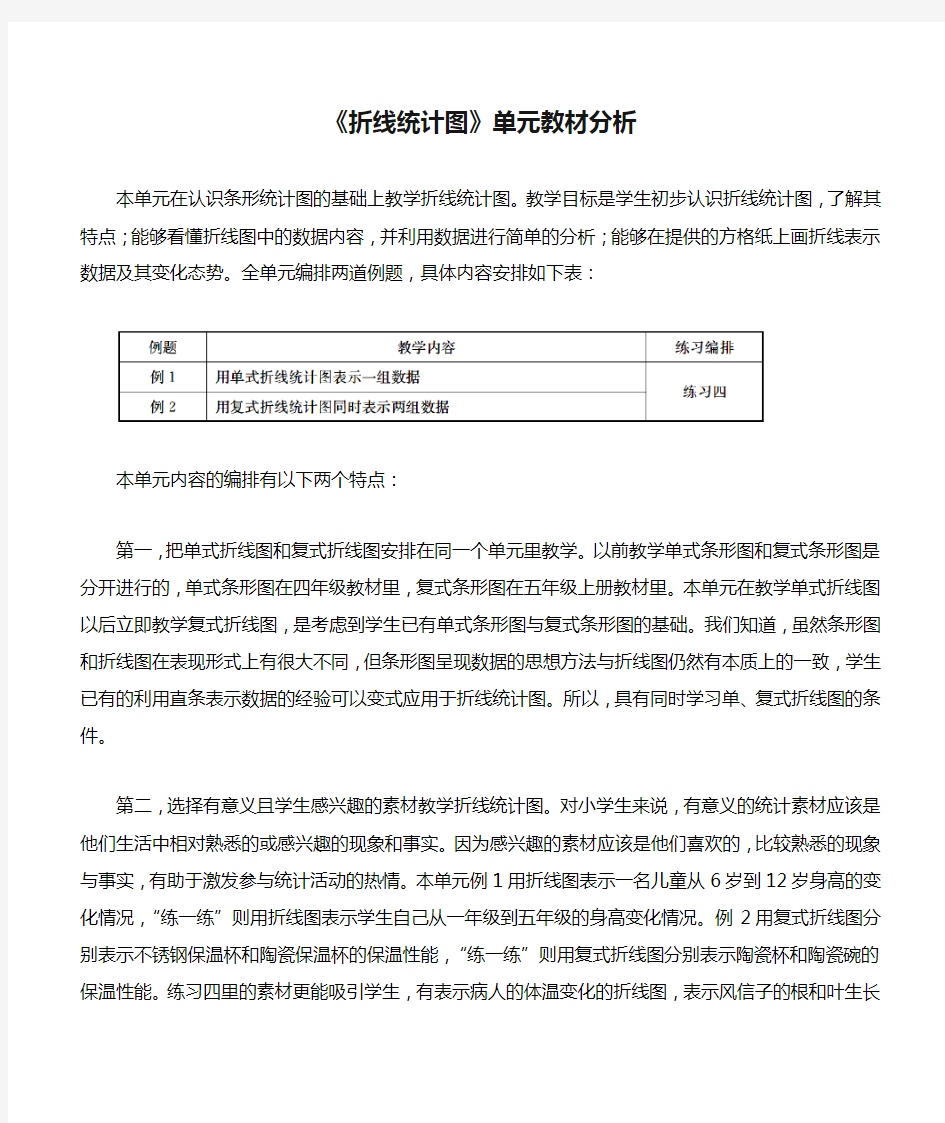

本单元在认识条形统计图的基础上教学折线统计图。教学目标是学生初步认识折线统计图,了解其特点;能够看懂折线图中的数据内容,并利用数据进行简单的分析;能够在提供的方格纸上画折线表示数据及其变化态势。全单元编排两道例题,具体内容安排如下表:

本单元内容的编排有以下两个特点:

第一,把单式折线图和复式折线图安排在同一个单元里教学。以前教学单式条形图和复式条形图是分开进行的,单式条形图在四年级教材里,复式条形图在五年级上册教材里。本单元在教学单式折线图以后立即教学复式折线图,是考虑到学生已有单式条形图与复式条形图的基础。我们知道,虽然条形图和折线图在表现形式上有很大不同,但条形图呈现数据的思想方法与折线图仍然有本质上的一致,学生已有的利用直条表示数据的经验可以变式应用于折线统计图。所以,具有同时学习单、复式折线图的条件。

第二,选择有意义且学生感兴趣的素材教学折线统计图。对小学生来说,有意义的统计素材应该是他们生活中相对熟悉的或感兴趣的现象和事实。因为感兴趣的素材应该是他们喜欢的,比较熟悉的现象与事实,有助于激发参与统计活动的热情。本单元例1用折线图表示一名儿童从6岁到12岁身高的变化情况,“练一练”则用折线图表示学生自己从一年级到五年级的身高变化情况。例2用复式折线图分别表示不锈钢保温杯和陶瓷保温杯的保温性能,“练一练”则用复式折线图分别表示陶瓷杯和陶瓷碗的保温性能。练习四里的素材更能吸引学生,有表示病人的体温变化的折线图,表示风信子的根和叶生长情况的复式折线图,有表示某商场去年各月销售电冰箱数量的折线图,有比较两架模型飞机飞行时间与高度的复式折线图,有比较我国上海市和澳大利亚悉尼市2011年各个月平均气温的复式折线图……

(一)联系统计表里的数据看单式折线图,体会折线图表达数据的方式与方法

例1把张小楠6~12岁每年生日测得的身高数据制成了统计表和折线统计图,要求学生根据其中的数据讨论并回答一些问题。学生已经很熟悉单式统计表,能看懂身高统计表里的数据。在这里首次接触折线统计图,认识折线图,理解图中的数据所表示的实际意义,体验折线图的特点,这些都是有待学习的新知识。教材先呈现统计表,再呈现折线图,它们都表达张小楠6~12岁每年生日那天的身高。学生可以把统计表和折线图对照着看,从而看懂折线图里每一个点及其数据的实际意思,理解折线逐渐上升所表达的信息。

教学时,应该让学生独立观察例题里的折线图:先读读统计图的标题,了解这张统计图所表示的内容;

分别看看横轴与纵轴,了解横轴上表示了什么,纵轴上表示了什么;说说折线上各个点及其数据所表达的信息;想想这里的折线为什么逐渐上升。学生对照着张小楠身高统计表里的数据,通过上面的一系列活动,完全能够把条形图的有关经验迁移过来,理解折线图里的各个数据的实际意义。

教材在引导学生初步观察折线图以后,还提出三个问题,引导他们继续关注张小楠从6岁到12岁的身高。算出这几年一共长高了多少厘米,感受这些年里身高增加了很多;观察并比较统计图里的各段折线,联系有关数据,分析几岁到几岁的身高增加最快,感受哪一段折线越“陡”,这一年的身高增加就快,哪一段折线比较“平”,这一年的身高增加就少;根据折线的变化趋势,估计张小楠13岁生日时的身高大约会是多少厘米,既要看看以往每年身高大致增加多少厘米,又要看看近几年,如10到11岁、11到12岁每年身高增加的情况,才能作出比较合理的预测。在上述思考与讨论的基础上,教材问学生“折线统计图和统计表相比,哪个能更清楚地看出身高的变化情况?”帮助学生进一步体会折线统计图能够直观形象地表现一组数据的变化状况,有助于人们把握数据的变化趋势,作出怡当的预测或估计。

“练一练”仍然以身高为素材,要求学生收集自己从一年级到五年级每年体检时的身高数据,先填入统计表,再画成折线图。这里的统计表,有整理和记录数据的作用,有助于学生画出折线统计图。与画条形图差不多,折线图也画在方格纸上,一般已经给出统计图的标题、横轴与纵轴,只要学生描点、连线,画出表示数据及其变化的折线。在画成折线统计图以后,一定要联系其中的数据信息,提出一些问题,作出相应的思考与回答。要让学生逐渐明白,画统计图表不是统计活动的目的,利用数据解决问题才是统计活动的价值所在。

(二)接着完成一幅复式折线图,体会复式折线图的特点

例2用复式折线统计图同时表达不锈钢保温杯和陶瓷保温杯的保温情况。先用统计表给出两组数据,一组是不锈钢保温杯注入时的热水温度,以及经过30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟后,水的温度各是多少度;另一组是陶瓷保温杯在上述相应时间的水温。再要求根据统计表里的数据画折线图,图例规定实线和虚线分别表示不锈钢保温杯与陶瓷保温杯的水温数据;已经画出的表示两种保温杯注入时的水温以及30分钟、60分钟后水温的点与折线,能启发学生照样子画下去,完成这幅折线统计图,进一步体验折线图是怎样表示数据,怎样反映数据变化状态的。

对比实验的数据分析往往从两个角度进行,教材通过一些问题来组织。一是注入热水以后,经过相同时间,两种保温杯里的水温相差多少度。如60分钟后,两种保温杯里的水温各是多少度,相差多少度?第120分钟后呢?二是注入热水以后,水温降到某个温度,两种保温杯各要多少时间。如水温到达70°,不锈钢保温杯大约经过多少时间?陶瓷保温杯大约经过多少时间?经过上面的数据分析,才能得出哪一种杯子的保温性能好些的结论。

单式折线图只呈现一组数据及其变化情况,复式折线图不仅能同时表达两组数据以及各组数据的变化

态势,而且能方便地对两组数据进行比较,进行深层次的数据分析活动。这正是复式折线图的特点。教材希望学生获得这些体会,因此特别提出问题“与单式折线图比较,复式折线图有哪些特点”,以此作为例题教学的收尾。

“练一练”进行陶瓷杯和陶瓷碗保温情况的对比实验,安排学生经历实验的全过程。首先明确实验内容:同样多的热水分别倒在陶瓷杯和陶瓷碗中,看哪个容器中水温下降的速度快一些。接着给定实验方案:把热水同时倒人两种容器里,每3分钟测量一次水温,记录数据并制作折线统计图,在统计图表里进行分析比较,得出结论。然后是学生开展实验、进行数据处理,并交流实验结果。

与例题相比,“练一练”的统计活动过程更加完整。学生需要在实验中收集数据并记录下来,需要根据规定的图例分别画出表示陶瓷杯和陶瓷碗水温变化的折线图,需要在统计图表上进行数据分析,需要作出白己的实验结论。完整的统计过程有利于形成数据活动的意识与能力。

大多数实验的结果会是杯子的保温性能比碗好一些,杯子里的水温下降要慢一些。同样是陶瓷做成的容器,为什么保温性能不同?这是数学学科以外的知识,可以鼓励学生自主探索研究。

(三)在有意义的练习中体验折线统计图的现实应用

练习四里的题围绕折线统计图设计,使用这些练习题要注意三点:

第一,练习的主要力量应放在观察统计图的上面,提取并利用图中的数据信息,解决或回答一些问题。这样的练习题占大多数,有四道之多。

第二,适当进行画图练习,且都在方格纸上进行。第6题已经给出统计图的标题以及横轴、纵轴所表示的内容,只要画出表示各个数据的点,并连成折线。第7题在教科书附页里的方格纸上画一周各天最高气温和最低气温变化情况的统计图,可以仿照第6题的平均气温统计图进行。教学应提醒学生按步骤画图:写出统计图的标题,简明指出统计图的内容;标注画图的日期,写出相应的年、月;画出折线图的横轴与纵轴,在横轴上表示一周的各天,用纵轴上的一格表示1℃或几摄氏度;规定图例,用不同的线分别表示最高气温与最低气温的变化;先描点、再连线。即画出表示各天最高气温的点,连成折线表示其变化情况。一周最低气温的折线也要这样画。

第三,在练习数学内容的同时,了解其他学科的一些知识。第1题用折线图表示了病人体温“上升——下降——趋于平稳”的过程,正常人的体温在37℃左右。第2题用复式折线图表示了植物一般先长根、后长叶,根和叶都逐渐生长、慢慢变长。第4题用折线图表示了家电商场一年中销售电冰箱有旺季和淡季,有节日的月份销售量通常大些。第5题用折线图表示了模型飞机的飞行过程,先是高度上升,达到最高点以后就逐渐高度下降,有时会有一段时间水平飞行。第6题的折线图能看出一年中上海市气温较低的那几个月,悉尼市气温较高,这是因为上海在北半球,悉尼在南半球,北半球的冬天,南半球是夏天。

部编版一年级语文下册第三单元教材分析单元分析

部编版一年级语文下册第三单元教材分析 【教材分析】 本单元围绕"伙伴"这个主题编排了《小公鸡和小鸭子》《树和喜鹊》《怎么都快乐》3篇课文,其中前两篇是童话,后一篇是儿童诗。这些课文从不同角度表达了伙伴之间的情谊——互相帮助、快乐合作、友好共处,把生活中常见的伙伴之间的相处通过生动的故事情境和朗朗上口的诗歌语言加以展现,道理不在直接告诉,而是在朗读和感受中细细体味。 本单元的学习重点是联系上文了解词语的意思,教学时需要把握:体现学习过程,引导学生用联系上下文的方法知道词语的意思;迁移学习方法,贯穿于整个单元课文的学习中,词句的积累和运用是木单元的另一个学习重点。 课文的朗读要重点练习读好角色的对话、读出儿童诗的情趣。"读好人物的对话"具体落实在《小公鸡和小鸭子》中,课文第3段以小公鸡和小鸭子的对话构成段落,要根据具体的情境引导学生进行角色体验,读出不同角色说话的语气。《怎么都快乐》要指导体会儿童诗的情趣,引导学生联系自己的生活实际想象体会,读出自己的感受。【教学目标】 (1)课文 1.认识33个生字、3个偏旁和4个多音字,会写20 个字。 2.正确、流利地朗读课文,读好"不"的变调。

3.学习联系上文了解词语意思的方法,知道"孤单、快乐、独自、有劲"等词语的意思;初步体会"偷偷地、飞快地"等词语的用法;积累意思相对的词语和表示游戏活动的词语。 4.读好对话,读出不同角色说话的语气;朗读儿童诗,初步体会诗歌的情趣,读出自己的感受。 (2)口语交际 1.懂得自己遇到困难时可以寻求别人的帮助。 2.在不同情境下会使用合适的礼貌用语。 3.能大致讲清楚自己的要求。 (3)语文园地 1.学习正确使用字典的方法,学会用音序查字法查字典。 2.学习独立识字,养成在学习中勤查字典的习惯。 3.借助拼音正确朗读古诗《赠汪伦》,大致了解古诗的意思;背诵古诗。 4.和大人一起读《胖乎乎的小手》,巩固学过的汉字,知道要帮助大人做力所能及的事。

一年级数学上册第2单元位置教材分析新人教版

第二单元位置 (一)教材内容 “上下”“前后”“左右”。 (二)教材说明和教学建议 三对方位学生在日常生活中有所接触,“上下”“前后”的方位儿童基本上已建立起来了(心理学的研究表明:儿童6岁能完全正确地辨别“上下”“前后”),所以我们先认识,并且把它们安排在一个例题中(去掉了原来专门教学前后的例2,在例1中加入了“前后”的认识);而左右相对于前两对方位难一些,所以后认识,并且专门安排一个例题进行教学。 1.上下、前后。 结合情境和活动认识。 教材以一座大桥为背景,有2层加上水面共3层,每层都有交通工具,这些交通工具都有上下、前后位置关系,教材通过先示范如何用上下、前后来描述两种交通工具的位置,再让学生自己选两种交通工具像这样进行描述,以进一步明确上下方位。 接着通过“做一做”的活动和练习进一步巩固“上下”“前后”方位概念。 ·让学生充分地说。例题、第4题,每两层物体的位置都有上、下关系,例题、第2题每两辆车,每两个人的位置都有前后关系,因此,可说的内容很多。让学生充分地说,既能调动积极性,又给他们大量的练习机会。 ·描述的语言不要过分单调、机械。可以像教材示范的那样说“谁在谁的上(下)面”“谁在谁的前(后)面”,也可以说“谁的上(下)面是什么”“谁的前(后)面是什么”。要鼓励学生用例外的说法来描述,通过语言的灵敏促进思维的灵敏。 ·感受位置关系是相对的。可以把对两种事物相关描述对照起来,如汽车在火车的上面,火车在汽车的下面;语文书在数学书的上面,数学书在语文书的下面等,进行比较,让学生从中体会位置关系是相对的。

2.左右。 ◇根据儿童的认知特点和规律认识:认识左右手---感知身体的左右---以自身为中心。 儿童辨别“左、右”有自己的认知特点和规律。有心理学家认为儿童判断左、右的根据是身体的左、右两半,后来有人证明在左、右分化中起绝对优势作用的不是身体,而是手。也就是说,儿童建立左、右的过程是:先将左、右同自己的左、右手建立起联系,然后再与自己身体的两边对应起来,最后以自身为标准来进行判断。教材教学左、右概念时,就是按这样的顺序来编排的。 ①让老师背对着学生,学生模仿老师举右手,再让学生想一想左、右两只手的习惯性分工,将左、右与自己的左、右手对应起来,②再通过“做一做”第1题,初步感知身体的左、右。③再通过练习二的第1题,让学生以自身为中心确定物体的位置,逐步建立左、右的概念。 ·不涉及左右的相对性。去掉了,一方面是因为有一定的难度(儿童大凡在7岁左右,不仅能以自身为中心辨别左右,而且也能以别人为标准辨别左右)。另一方面主要是这方面的原因,教学中老是纠缠以谁为标准。 ◇将左右与实际生活联系起来。 ·教学时,可以让学生举出一些生活中的例子。车辆、行人靠右行、少先队员敬礼用右手等。 加深对左右的认识。

人教版二年级语文(上册)第二单元备课含教材分析与学情分析报告

第二单元 1、教材分析: 本组教材围绕“丰富多彩的学校生活”这一专题整体安排教学内容。“同学之间、课堂内外发生过许多难忘的事,学校生活多么丰富多彩呀!”简短的导语首先点出本组的专题──学校生活;然后安排了集中识字课———识字2,其内容是关于学校生活的十二个词语;接着,《一株紫丁香》《我选我》《一分钟》《难忘的一天》四篇课文,从各个不同方面反映学生的学习生活,学生从中可以受到爱老师、爱学习、爱集体、爱劳动以及要珍惜时间的教育。本组最后的《语文园地二》中,“我的发现”是引导学生发现“熟字加偏旁”的识字方法和汉字的构字特点。“学习查字典”则是一项新的教学内容,在学生明白部首含义的基础上,重在掌握部首查字典的一般方法。“口语交际”是与课文《我选我》结合安排的内容,讨论班里改选干部,自己会不会选自己。“展示台”则让学生展示新学到的本领。围绕一个专题整体安排教学内容,体现了课标避免烦琐、加强整合的思想,便于开展语文实践活动,提高学生的语文综合素养。 2、教学目的: 通过学习与学校有关的词组,诗歌、故事,结合生活实际,感悟,发现学校生活的丰富多彩。随文和生活中会认57个生字,会写46个生字。学习部首查字法,学会按部首个汉字归类,认识部首。 3、重点难点:通过学习与学校有关的词组,诗歌、故事,结合生活实际,感悟学校生活的丰富多彩,会认57 个生字,会写46 个生字。学习部首查字法,学会按部首个汉字归类,认识部首。 识字2 教学目标: 1、会认11个生字,会写八个生字。 2、正确流利地朗读课文,积累词语体会词语的节奏。 3、留心观察校园生活,体会校园生活的多彩多姿。 教学重点:认字、写字。正确流利地朗读课文。 教学难点:积累词语体会词语的节奏,留心观察校园生活,体会校园生活的多彩多姿。 教学准备:ppt、录音 教学时间:2课时 教学过程: 第一课时 一、看图引入

第三单元英语教材分析

新版pep小学英语六年级下册第三单元教材分析 Unit 3 Last weekend 一、单元教学内容 1、话题:What did you do? 2、功能:动词过去式在具体情境中的基本使用方法。 3、语言结构: (1)句型:What did you do yesterday? I played football/ watched TV …What did you do last weekend? I went fishing/ went to a park … Did you read books? Yes , I did./ No, I didn’t. (2)词汇:watched TV, washed clothes, cleaned the room, played football, visited grandparents, went to a park, went swimming, read a book, went fishing, went hiking. 二、单元教学目标 1.能力目标 (1)能够对过去某人所做的事情进行问答,如:What did you do yesterday? I visited my grandparents. (2)能够用一般过去时的一般疑问句形式询问别人过去某个时间所做的事情并作答。如:Did you go fishing last weekend? Yes, I did. No, I didn’t. (3)能够对某人过去某天所做的事情进行简单地叙述。如:Zhang Peng visited his grandparents yesterday. (4)能够听懂会唱歌曲At the zoo 1.知识目标 (1)能够掌握A,B部分Let’s learn,Let’s talk中的四会单词和四会句子。

新人教版一年级数学上册第二单元 位置 教学设计

第二单元位置 一、单元教学内容:一年级数学上册第9-13页 二、单元教材分析: 关于位置,一年级的学生在日常生活中对上、下、前、后、左、右。等方位已经积累了一些感性经验,但不一定能准确地加以判断,因此,本单元进行集中教学,帮助学生学会辨别:上、下、前、后、左、右。根据研究,儿童认识空间方位的顺序是先“上、下”,再“前、后”,最后是“左、右”。所以,教材根据这一阶段儿童的认知特点,安排了方位认识的先后顺序,并且创设了适合学生年龄又便于操作的情景,使他们一方面亲身体验生活和学习环境中的方位,另一方面又体会到空间方位与生活的密切联系。这块知识是为今后学习从两个角度来确定物体的位置打下基础。 三、单元教学目标: 知识与技能:使学生认识“上、下”“前、后”“左、右”不同的方位,并且会用“上、下”“前、后”“左、右”描述物体的相对位置。 过程与方法:通过直观演示和动手操作,使学生认识“上、下”“前、后”“左、右”的基本含义,初步感受它们的相对性。 情感与态度:初步学会用数学的眼光观察现实事物,激发学生学习数学的兴趣,培养学生在学习的过程中互相合作的精神,渗透思想品德教育。 四、单元教学重点:了解“上、下”和“前、后”的位置关系和含义,会用“上、下”和“前、后”描述物体的相对位置;了解“左右”的位置关系和含义,会用“左右”描述物体的相对位置。 五、单元教学难点:培养学生的“上、下”和“前、后”的空间观念;培养学生的“左右”的空间观念,体验左右的相对性。 第一课时上、下、前、后 (教学内容:一年级数学上册第9页) 一、教学目标:

1、能结合具体情境认识“上、下”和“前、后”的基本含义,会用“上、下”和“前、后”描述物体的相对位置,初步感受它们的相对性。 2、初步培养学生的观察能力和空间观念。 二、教学重点: 了解“上、下”和“前、后”的位置关系和含义,会用“上、下”和“前、后”描述物体的相对位置。 三、教学难点: 培养学生的“上、下”和“前、后”的空间观念。 四、教学准备: 教具:教学情境图、课件 学具:语文书、数学书、笔盒。 五、教学过程: (一)游戏引入: 教师:上课前,我们来玩个小游戏,游戏的名字叫——我说你做。 教师说口令,学生做动作:上拍拍,下拍拍,前拍拍,后拍拍……(二)教学新知: 1、谈话,揭示课题。 教师:在刚才的小游戏里,我们提到了哪些方位? 学生:上、下、前、后。 教师揭示课题:今天我们就来学习了这四个方位。(板书课题) 2、举出生活中有关“上、下、前、后”这四个方位大家都很熟悉,你能举些例子来说一说吗? 学生个别汇报。(在学生观察、汇报的过程中,教师可以引导学生回忆家中的物体摆设、观察教室里物体的位置。在汇报的过程中,教师要求学生要说清楚谁在谁的上面,谁在谁的下面,谁在谁的前面,谁在谁的后面。) 3、观察课本中的主题图,加深体会“上、下、前、后”的含义。(1)出示课本第9页的主题图,请学生仔细观察,找出图中事物之间的方位关系。 (2)小组内先互相说一说自己的发现,然后再由个别学生进行汇报。

初中信息技术教材分析

初中信息技术教材分析 初中信息技术课程发展任务与目标: “中小学信息技术课程指导纲要(试行)” 培养学生对信息技术的兴趣和意识,让学生了解和掌握信息技术基本知识和技能,了解信息技术的发展及其应用对人类日常生活和科学技术的深刻影响。通过信息技术课程的学习,使学生具有获取信息、传输信息、处理信息和应用信息的能力,教育学生正确认识和理解与信息技术相关的文化、伦理和社会问题,负责任地使用信息技术;培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作的手段,为适应信息社会的学习、工作和生活打下必要的基础。提升学生的信息素养是信息技术教育的核心任务。 初中阶段课程目标是: 1)增强学生的信息意识,了解信息技术的发展及其对社会的影响。 2)了解计算机基本工作原理和学会文字、图形、数据的处理技能,初步掌握信息获取处理的基本方法。 3)树立正确的知识产权意识,培养学生的合作精神。 高密市现行初中信息技术教材教学内容安排: 教材版本:经山东省中小学教材审定委员会审查通过的青岛出版社发行版本 教材简析: 现行初中信息技术教材为初中三年制教材,共分三个级部,每年级分上下二册共六册。教材内容共分七个模块,分七个单元进行学习: 第一册(一年级上册)包括两个单元:第一单元:信息处理与电子计算机;第二单元:窗口图形操作系统简介。 第二册(一年级下册)包括一个单元:第三单元:用计算机制作板报。 第三册(二年级上册)一个单元:第四单元:网络基础及其应用 第四册(二年级下册)一个单元:第五单元:网页制作 第五册(三年级上册)一个单元:第六单元:用计算机处理数据 第六册(三年级下册)一个单元:第七单元:用计算机处理多媒体信息。 教材教学内容与课时安排: 一年级上学期学习一年上册内容,共分两个单元,总课时数:22课时。

人教版小学四年级上册信息技术教材分析

人教版小学信息技术教材分析---徐海良 为满足内蒙古自治区开设信息技术课的需要,本教材依据小学生的年龄,兴趣,知识,认知结构等特点,选择了较实用,较新的教学内容。编写时,按从简单到复杂,从形象到抽象,由浅入深,螺旋上升等原则安排教学内容。立足基本操作,渗透基础知识,注重任务驱动,以学生为中心,是这套教材要尽力体现的一些特色,也是这套教材的教学策略。 这套教科书为四年级起点版,共6册,本书是这套教材的四年级上册。 第一单元介绍了计算机的初步知识和基本操作,包括认识信息处理工具,认识计算机的组成,鼠标及开关机的方法,鼠标的正确操作及窗口的操作内容。第二单元介绍了如何用计算机听音乐,看电影,玩简单的益智游戏,包括使用计算机自动播放CD唱片,认识音频播放器,选择曲目播放,利用计算机看影片及保存影片中的画面。第三单元介绍了键盘的基本操作以及输入中英文的方法,包括认识键盘,学会键盘的操作姿势及敲键的方法,学会输入字母和数字,学会中英文输入法及如何切换。第四单元介绍了用GIF Animator 制作简单动画的初步知识与操作,包括认识文件与文件夹,浏览GIF动画,学会制作简单的动画及保存动画文件。制作动态文字,学会使用视频滤镜。 本册书让学生对计算机有个初步的认识,能进行一些简单的操作。学生体会到学计算机的用处,计算机在工作,生活,学习当中无处不在。 本书是这套教材的五年级上册 第一单元介绍了上网的初步知识,包括学会用浏览器上网,认识分类搜索网站,学会通过访问网页来获取信息。第二单元介绍了用ACDSee 浏览,管理,编辑图像的基本操作,包括学会浏览图像,放映图像,移动与删除图像文件,打印图像,学会改变图像的大小及剪裁,旋转图像。第三单元介绍了管理文件及病毒防治的基本方法,包括如何查看文件,组建自己的文件库,复制及删除文件,查杀计算机的病毒,安装杀毒软件等。第四单元介绍了用COOL 3D制作动画的操作方法,包括制作立体效果文字,使用照明特效制作烟花特效字,学会使用转场特效,制作弹跳动画,制作碰撞动画。 本册书能让学生在原有的基础上更进一步认识和掌握计算机的一些知识,体会到了计算机的多种用法,学会通过浏览器上网获取更多的信息,使得学生对知识的掌握更加多元化。 本书是这套教材的六年级上册。 第一单元认识多媒体,包括简单的影片剪辑,播放,截取,合并;使用扫描仪扫描图片文字;使用数码相机拍照,并将数码相机的照片导入计算机;抓取屏幕画面,保存影片中的画面;保存和编辑声音,播放CD唱片和声音文件,录制

人教版二年级语文下册第三单元教案及教材分析

第三单元备课 教材分析: 本组教材是围绕爱祖国、爱家乡的专题来组织的。共包括《日月潭》、《葡萄沟》、《难忘的泼水节》、《北京亮起来了》四篇课文和语文园地三。通过这组教材的学习,进一步了解祖国的辽阔、美丽,并激发学生认识家乡的渴望和赞美家乡的感情。学习这组教材时,可让学生走出教室,通过观察,访问、调查,自主学习,了解家乡,赞美家乡。 教学目标: 1.认识47个生字,会写48个字。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,感受祖国山河的美好,领略不同的民族风情。3.有热爱祖国的意识和感情。 教学重难点: 重点:识字、写字,有感情地朗读课文,感受秀丽风光,领略风土人情。背诵自己 喜欢的部分,积累语言。 难点:学生走出教室,通过观察,访问、调查,自主学习,了解家乡,赞美家乡。 9、日月潭 教材分析: 《日月潭》日月潭是我国台湾省的代表性风景名胜,每当我们看到“日月潭”这三个字,心中总会荡起一圈圈涟漪,因为那里山清水秀,有我们日夜思念的台湾同胞。日月潭令人神往,是因为它在祖国的宝岛台湾,是因为“那里群山环绕,树

木茂盛,周围有许多名胜古迹”,然而更吸引人的还是那被光华岛分成两半的日潭月潭的碧水。作者以清晨与中午两个特写镜头来展示日月潭的迷人风姿,令人陶醉其间,流连忘返。看吧,清晨,在薄雾的笼罩下,晨星、灯光“隐隐约约地倒映在湖水中”,湖光山色,浑然一体,好一幅天然浑成的画卷。再看中午,要是太阳高照,就是一幅明丽的山水画;“要是下起蒙蒙细雨”,那日月潭就成了“童话中的仙境”了。本文结构清晰,景美情浓,课前教师布置学生继续查找相关图片,课中利用多媒体课件资源创设情境,引导学生美文美读,丰富内心体验,日月潭很美,描写日月潭的词句也很美。除了引导学生积累课后所列词语外,还可以仔细品味文中的佳句,并背诵自己喜欢的段落提高搜集整理信息的能力,逐步提升人文素养。教学目标: 1、会认“环、绕”等9个字,会写“岛、展”等12个字。 2、有感情的朗读课文,背诵自己喜欢的部分。 3、能掌握课文出现的成语,有积累好词好句的习惯。 4、体会祖国山河的壮美,有热爱祖国的情感。 教学重、难点: 1、会认“环、绕”等9个字,会写“岛、展”等12个字。 2、体会祖国山河的壮美,有热爱祖国的情感。 教学准备:ppt 教学时间:3课时 教学过程:

最新人教版五年级上册数学第二单元教材分析

第二单元位置 一、教学内容 用数对确定物体的位置。 本单元内容由原六年级上册移来。 二、教学目标 1.结合具体情境,让学生能用数对(正整数)表示物体的位置。 2. 让学生能在方格纸上用数对表示物体的位置。 3.让学生知道数对与方格纸上的点存在对应关系。 三、编排特点 本单元内容的编排是在学生一年级上册学习了用上、下、前、后、左、右确定位置,三年级下册学习了用东南西北等词语描述物体方向的基础上,进一步学习用数对确定物体的位置。也为后面进一步学习“根据方向和距离两个参数确定物体的位置”打下基础。编排上主要有以下几个特点。 1.从实际情境出发,帮助学生掌握用数对确定位置的方法。 学生在生活中已经能用“第几”描述物体的位置,还经历了类似用“第几排第几个”的方式找到物体的位置,如教室里的座位、电影院的座位等,初步具有用数表示位置的经验。教材充分利用并及时提升了学生的这些已有经验。例1通过呈现确定多媒体教室中学生的座位情境,引出本单元内容的学习,借助教师操作台上的学生座位图,迅速将实际的具体情境数学化,抽象成在平面图上确定位置,并帮助学生理解如何用数对确定位置的方法。 2.结合具体情境,初步感知直角坐标系的思想和方法。 结合熟悉的生活情境,让学生在具体情境中或方格纸上用抽象的数对表示物体的位置,初步感知直角坐标系的思想,为后面“图形与坐标”的学习作好铺垫。 例如,例1学生根据张亮坐在教室的第2列、第3行用数对(2,3)表示,初步建立与座位示意图的对应关系,在同样的规则下,再次通过周明坐在教室的第1列、第3行怎样用数对表示和给出数对确定位置的活动,加深数对与座位示意图行列的一一对应关系。这样的学习过程有利于学生直观体会直角坐标系的思想。 例2更为直接地呈现了方格纸这一学生熟悉的材料,其中同样蕴含着直角坐标系的思想,只不过没有明确表示出x、y轴。不同的是,例1中物体的位置相当于方格纸中的每个格子,而例2进一步抽象为一个点,用方格纸上的格点(横线和竖线的交点)来表示。可以说,方格纸是渗透直角坐标系的有效载体,借助方格纸来学习也是实践直观几何的重要手段。小学几何的学习立足于直观几何,通过方格纸研究几何图形的有关特点和性质,获得几何活动经验,发展几何直观,逐步培养学生推理的意识和能力。 四、具体编排 1.例1:用数对表示具体情境中物体的位置。 学生在生活中已经会用两个数描述位置,比如第几排第几个等,这里学习数学上位置的表示方法。教材呈现的是一个教室,老师的讲桌上有一个座位示意图,哪个学生如果有问题,按一下开关,座位示意图上的灯就会亮起来。这里编排的层次主要有: (1)明确“列”“行”的含义及一般规则。结合“教师是如何确定张亮的位置”的讨论,使学生明确:竖排叫做列,横排叫做行;确定第几列一般是从左往右数,确定第几行一般是从前往后数。 (2)给出数对表示的方法。由小精灵直接给出用数对表示的方法,正是有了前面的规则才能保证数对表示的唯一性。 (3)明确数的顺序,体会一一对应思想。通过比较王艳和赵雪两位同学的位置进一步明确数对中两个数是有顺序的。并体会数对和每个人的位置是一一对应的。 2.例2:在方格纸上用数对确定物体的位置。

人教版五年级语文下册第三单元教材分析

人教版五年级语文下册第三单元教材分析 第三单元语言艺术 一、单元教材分析。 第三组课文的主题是以“语言的艺术”,为专题组织教材,其最大的特点 是在人物语言上见功力。这一组教材选编了多种文学体例,包括两篇精读课文文言文《杨氏之子》和历史小故事《晏子使楚》,两篇略读课文是剧本《半截蜡烛》和相声《打电话》。在以课文学习为主的前提下安排了一次小型综合性学习活动,“发现、积累、学习运用有艺术性、有魅力的语言”,还安排了五下教材中唯一 的一次“展示台”,它是作为展示小综合的学习成果而安排的。 教材着眼于引导学生感受语言的表达艺术,意图学生通过对不同体裁文 章的阅读,体味不同风格的语言,了解不同体裁的表达方式,习得语言的恰当 表达方式,同时增强学生对祖国语言文字的热爱之情。教材在指导学习上有比较 系统的设计,如:在“导语”中点明了学习重点:搜集、积累用得精妙的语言,并学习用得体的语言进行表达。在课文学习中,引导学生体会主人公说的话妙在 哪儿;感受剧本、相声的语言特点。在语文实践活动方面,提出日常注意发现、 积累不同特点的谚语、歇后语、广告词、提示语、古今笑话等,并鼓励学生试写提示语、广告词。 二、学情分析 由于本单元的课文多为新体裁,且内容具有较强的趣味性,学生会有较强的新奇感。这为教师采用活泼多样的教学形式,调动学生的学习积极提供了契机。教师要引导学生有感情地朗读课文,感受人物语言的精妙,在语文学习中积累语言。三、教学重难点 1.让学生通过读书感受精妙语言的魅力,感受语言表达的艺术。 2.通过不同体裁文章的阅读,体味不同风格的语言,了解不同体裁的表达方式。 3.积累优美语言,并学习用得体的语言进行表达。 四、课例解读及教学建议 《杨氏之子》 《杨氏之子》选自南朝刘义庆的《世说新语》,该书是一部主要记载汉末至晋 代士族阶层言谈轶事的小说。故事情节简单,语言幽默,颇有趣味。选编本课的 目的,一是让学生开始接触文言文,对文言文有一个初步的认识;二是理解古文的意思;三是使学生感受到故事中人物语言的风趣机智。 本课的教学重点是指导学生把课文读流利,读懂句子,体会人物语言的风趣 和机智。 (二)教学建议 1.设计思路 教学本课,要使学生对文言文有初步的感觉,重点抓朗读,释句和背诵。朗读要通过范读,让学生注意停顿,体味语感,而后领读、自读,直至正确、读流 利;释句要借助注释,带领学生疏通文句,要词词落实,句句落实,在此基础上 交流“杨氏之子的回答妙在哪里”以及阅读心得;背诵不仅要正确,还要注意

人教版《小学数学六年级上册》第二单元《位置与方向》教材分析

人教版《小学数学六年级上册》第二单元《位置与方向》教材分析一、教学内容 用方向和距离描述平面上两个点的相对位置关系并在此基础上描述简单的路线图。 二、教学目标 1.使学生会根据平面上一个点的位置说出它相对于观测点的方向和距离;会根据一个点相对于观测点的方向和距离确定这个点的具体位置;会描述简单的路线图。 2.通过让学生想象出物体的方位和相互之间的位置关系,培养空间观念。 3.使学生通过用方向和距离来表示平面上的位置,初步感受坐标法的思想。 4.使学生通过生活实例学习位置与方向的知识,感受数学与生活的紧密联系,学会在生活中应用数学。 三、主要变化与具体编排 (一)主要变化“用数对确定位置”和“用方向和距离确定位置”是直角坐标和极坐标思想在小学的初步渗透。在上一轮教材的实验过程中,教师普遍反映“用方向和距离确定位置”的教学难度要大于“用数对确定位置”。因此,此次修订,根据各方意见,把实验教材六年级上册的“用数对确定位置”移至五年级上册,把实验教材四年级下册的“用方向和距离确定位置”移至本册。 (二)具体编排在具体编排上,也更加注重体现层次性。教材选

择台风移动这一学生相对熟悉的现实素材作为一个大背景,用“情境串”的形式引出3个例题。 1.例1。教材以电视播报台风警报作为情境引入,具有很强的生活气息,使学生充分感受生活和数学的紧密联系。 教材直接给出标出台风中心和A市的方位图,让学生利用图示理解台风中心“位于A市东偏南30°方向、距离A市600km”所表示的含义。确定一个位置,需要方向和距离两个条件,教材先通过小精灵提问的方式,让学生思考东偏南30°表示什么意思,这也是本例的重点。使学生看到东偏南30°表示的是一条射线上的所有点,如果只有这一条件,还无法判断台风中心的确切位置,由此引出距离。“东偏南30°”与“南偏东60°”含义完全相同,只是生活中更习惯于选择小于45°的角度来描述。图示中用一条线段表示100km,由于学生还没学习比例尺,只要能说出这样的6条线段表示600km 就可以了,不必涉及比例尺。最后小精灵问“台风大约多少小时后到达A市”,主要目的是为了在解决实际问题的过程中,与例2进行很自然的情境连接。 2.例2。本例在学生通过例1了解了方向与距离的含义之后,让学生根据给出的某个点相对于参照点的方向和距离,在方位图上找到该点的位置。延续了例1的情境,情节连贯,随着现实情境的发展,自然地引出数学问题。教材给出了两类定位的情形,一类是非正东、正南、正北、正西的,一方面需要确定角度,另一方面需要确定距离;另一类的正东、正南、正北、正西的,只需要确定距离即可。教材采

高中信息技术教材分析(整书)

高中信息技术教材分析(整书)

高中信息技术基础 本书地位: 本模块是培养高中学生信息素养的基础,是学习各选修模块的基础,具有普遍价值,为必修模块。本书教学目标: 知识与技能: 通过本模块的学习,学生应该掌握信息的获取、加工、管理、呈现与交流的基本方法; 过程与方法: 能够根据需要选择适当的信息技术交流思想、开展合作、解决实际日常生活、学习中的实际问题; 情感态度与价值观: 理解信息技术对社会发展的影响,明确社会成员应承担的责任,形成与信息化社会相适应的价值观。 本书章节之间关系: 本模块由四个主题组成: 信息技术基础 信息处理与交流

信息技术与社会 信息获取信息加工与表达信息资源管理 教材内容: 1.定性分析 《高中信息技术基础》有以下亮点: (1) 内容编排角度新颖 《高中信息技术基础》在内容编排上打破了传统的以技能模块为教学单元的教材编写思路,创造性地提出了以“信息处理与交流”为主线,按照“信息的获取与评价——信息的加工与表达——信息的发布与交流——信息的存储与管理”的逻辑线索呈现教学内容,让人耳目一新。 (2) 注重信息文化的渗透 《高中信息技术基础》非常注重信息文化的渗透,人文性很强,无论是教科书正文的阐述,还是各种联系的设计,都很重视信息文化的培养,尤其是重视相关历史文化背景的引用与介绍。 (3) 内容广、知识新

《信息技术基础》覆盖的知识点范围广,内容新,让学生在有限的教学时间内学习尽可能多、尽可能前沿的信息技术知识。 (4)给教学活动额实施留有较大的空间 《高中信息技术基础》秉承新课程的指导思想,对教学内容不过于限制,特别是在信息加工模块更多的是学习思路和方法的指导,很少涉及具体软件的操作步骤。而且也不指定具体的应用软件,大大提升了教师教学的弹性。 2.定量分析 (1) 章节与全书关系分析 ①章节与页数 表1 各章页数一览表 第一章信息与信息技术第二 章 信息 获取 第三 章 信息 的编 程加 工和 智能 化加 工 第四 章 文本 和表 格信 息加 工 第五 章 多媒 体信 息加 工 第六 章 信息 集成 与信 息交 流 第七 章 信息 资源 管理

小学信息技术教材分析

小学信息技术六年级上册教材解读 一、本册教材知识树 二、说课标 中小学信息技术课程的主要任务是:培养学生对信息技术的兴趣和意识,让学生了解和掌握信息技术基本知识和技能,了解信息技术的发展及其应用对人类日常生活和科学技术的深刻影响通过信息技术课程使学生具有获取信息传输信息处理信息和应用信息的能力,教育学生正确认识和理解与信息技术相关的文化伦理和社会等问题,负责任地使用信息技术;培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段,为适应信息社会的学习工作和生活打下必要的基础。 信息技术课程的设置要考虑学生心智发展水平和不同年龄阶段的知识经验和情感需求小学初中和高中阶段的教学内容安排要有各自明确的目标,要体现出各阶段的侧重点,要注意培养学生利用信息技术对其他课程进行学习和探究的能力努力创造条件,积极利用信息技术开展各类学科教学,注重培养学生的创新精神和实践能力。 三、教材编写特点 1、突出信息学科课程本身的特点。了解信息技术的应用环境及信息的一些表现形式 2.建立对计算机的感性认识,了解信息技术在日常生活中的应用,培养学生学习使用计算机的兴趣和意识 3.能够通过与他人合作的方式学习和使用信息技术,学会使用与学生认识水平相符的多媒体资源进行学习 4.初步学会使用网络获取信息与他人沟通;能够有意识地利用网络资源进行学习发展个人的爱好和兴趣

5.知道应负责任地使用信息技术系统及软件,养成良好的计算机使用习惯和责任意识6.在条件具备的情况下,初步了解计算机程序设计的一些简单知识 四、六年级上册教材的整体设计 1、理解多媒体及多媒体计算机技术并在此基础上能够说出多媒体文件中使用的各种媒体 2、能够上机使用多媒体工具软件进行独立操作,对音频、视频进行简单处理。 3、分析学生对因特网了解的情况,根据学校计算机网络教室和校园网建设的现状,灵活地采用各种不同的教学方法。 4、注重整个单元各节课之间的联系性,浏览器的运用,信息的搜索,信息的保存,电子邮件的使用,它们之间的功能是相辅相成的。 五、对第六单元《神奇的多媒体世界》进行解读 “体验多媒体技术”内容一般有认识多媒体技术和让学生体验精彩的多媒体世界。主要要求学生了解媒体、多媒体、多媒体技术等概念,体验多媒体技术给人们生活带来的影响,形成对多媒体技术的兴趣。 “获取和加工多媒体元素”包括图片、声音、视频的获取与加工,图片的获取与加工,主要内容包括图片的获取方法和利用图片处理软件对图片进行简单的处理,要求学生了解图片的类型、格式和浏览方法。 单元首先学习“多媒体世界”,首先让学生感受多媒体,知道多媒体,顾名思义就是文字、图形、图像等多种媒体的综合。学习多媒体在学习中的应用,包括多媒体教学软件、flash 动画、电子图书、网络多媒体等内容。了解视频文件rm 格式文档。在第二课神奇的计算机音乐一课中,学习播放cd、dvd光盘及mp3光盘,用超级解霸、暴风影音等多媒体播放软件,了解常用的多媒体文件如wav、midi、cda、mp3、mp4、rm等格式文件,会使用计算机中的话筒,能够压缩CD光盘,将CD文件转换成mp3文件,使用超级解霸的mp3数字抓轨功能,还有在小小“录音室”里要求学生学会录制音乐,最后学习如何将录制好的音乐进行编辑,添加配乐。第三课进入“计算机小剧场”中,学会使用超级解霸播放器播放VCD、DVD光盘,认识常见的多媒体视频文件,了解AVI、MPEG等常见的视频文件格式,学会保存精美图片,能用超级解霸软件截图、保存精彩片断,并在后面详细介绍了视频采集的概念、方法,目的是编辑我们日益普及的家用摄像机。 六、教学建议 本册书的编写由于时间较长,内容上有些滞后,教师应结合实际情况,进行教材的删减与补充,课时上可由教师根据实际情况进行调整。 1、强调主题的确定。 2、加强合作性学习。 3、及时评价与阶段性评价相结合。 七、评价建议 教学评价的主要目的是了解学生实际学习和发展状况,以利于改进教学,最终实现课程目标,即提高每个学生的信息技术素养。由于教学内容要含盖科学素养的各个方面,既要考虑学生对信息概念与事实的理解,又要评价学生在情感态度与价值观、科学探究方法与能力、科学行为与习惯等方面的变化与进步,所以评价要注意教学时机的全程化和评价方法多样化。 八、课程资源的开发和利用 校内资源:校园网络资源、信息资源

小学数学下册人教版一年级数学第二单元教材分析

2019年度小学数学下册人教版一年级数学第二单元教材分析全册教学内容: 本册教材一共有9个单元的内容,这些内容是以《标准》为依据,按照整套教材的总体知识结构以及阶段性目标来设计的。从内容上来看,可以分为空间与图形、数与计算、渗透数学思想方法以及联系实际的内容。 这些内容穿插安排,互相搭配,使学生从更广泛的角度观察数学、学习数学,对数学有更全面、更丰富的认识。如数与计算一共有三个单元,都相隔一单元,这样从总体上有所变化,并且每一个单元的内容都考虑到容量要合适,这样学生学起来,既轻松又不觉枯燥。 2019年度小学数学下册人教版一年级数学第二单元教材分析 全册教学目标1.认识计数单位“一”和“十”,初步理解个位、十位上的数表示的意义,能够熟练地数100以内的数,会读写100以内的数,掌握100以内的数是由几个十和几个一组成的,掌握100以内数的顺序,会比较100以内数的大小。会用100以内的数表示日常生活中的事物,并会进行简单的估计和交流 2.能够比较熟练地计算20以内的退位减法,会计算100以页 1 第

内两位数加、减一位数和整数,经历与他人交流各自算法的过程,会用加、减法计算知识解决一些简单的实际问题。3.经历从生活中发现并提出问题、解决问题的过程,体验 数学与日常生活的密切联系,感受数学在日常生活中的作用。4.会用上、下、前、后、左、右描述物体的相对位置;能 用自己的语言描述长方形、正方形边的特征,初步感知所学的图形之间的关系。 5.认识人民币单位元、角、分,知道1元=10角,1角=10分;知道爱护人民币。 6.会读、写几时几分,知道1时=60分,知道珍惜时间。7.会探索给定图形或数的排列中的简单规律,初步形成发 现和欣赏数学美的意识。 8.初步体验数据的收集、整理、描述、分析的过程,会用 简单的方法收集、整理数据,初步认识条形统计图和统计表,能根据统计图表中的数据提出并回答简单的问题。 9.体会学习数学的乐趣,提高学习数学的兴趣,建立学好 数学的信心。 10.养成认真作业、书写整洁的良好习惯。 11.通过实践活动体验数学与日常生活的密切联系。 页 2 第 全册教学重点: 100以内数的认识,20以内的退位减法和100以内的加减法

信息技术教材分析

初中信息技术教材分析 初中信息技术七、八年级下册各有两章。七年级下册是文字处理和和网海漫游;八年级下册是制作多媒体作品和QBASIC编程乐园。“文字处理”和“制作多媒体作品”教学方式基本一样,都是先拟定创作方案――采集素材――制作作品。“QBASIC编程乐园”,有条件的学校可以给学生讲。根据七八年级教材的内容,本期我们以七年级下册为例进行教材分析如下: 一、初中信息技术课程任务 根据“中小学信息技术课程指导纲要”的要求,初中信息技术课程的任务是:一是为初中生升入高中做准备;二是通过学习,增强学生寻找信息、处理信息、使用信息的能力,培养动手能力和自主学习能力;三是让学生初步了解计算机的基本工作原理,学会使用相关的工具和软件;学会应用多媒体工具、相关设备和技术资源支持其它课程的学习;能够与他人协作或独立解决与课程相关的问题;能在他人帮助下学会评价和识别电子信息来源的真实性、准确性和相关性,树立使用信息的安全观念;四是树立正确的知识产权意识,能够遵照法律和道德行为负责任地使用信息技术。 二、初中信息技术教育的现状 1、初中的信息技术课程不受重视。可以说,学校的多数领导对信息技术课程处在不懂、不闻、不问的状态,而班主任、主科教师虽然没抢占信息技术课,但是态度很明了,课想怎么上就怎么上,只要把学生看好就行,至于学生学到了什么,大多数教师认为:上这种课不就是玩吗?甚至,到了考试前一周,学习好的学生自然会被教师留在班级学习,而这一科不参加考试,没什么好学的!我们希望在教育中体现信息技术课程的价值,并通过它体现教师自身的价值。我们应如何提高自身的价值呢? 2、教学设备落后,教学工作难于开展 经调查发现,大部分学校的机房设备普遍落后。学校对这块基本上不投资。设备的落后,必然也影响学生对信息技术科目的兴趣,同时也加大了信息技术老师维护机房的工作量。由于设备的落后和学校的不支持,信息技术教学基本处于不上或者随便上的状态。 3、从小学到初中,课程教学缺乏衔接性。初中信息技术课所学内容大部分在小学都学过,所以大部分课都觉得很无聊,自己做自己的。不少学生反映现在的信息技术课枯燥、无聊而且过于公式化,提不起他们学习的兴趣。解决方法:适当的对课本的知识进行扩展,一定要在小学所学知识的基础上进行必要的拓展和延伸,尤其应该注意的是:要把握住目前硬件、软件的发展状况等。这样才能使学生对所学知识产生兴趣。 三、教材对教师的要求 1、通读教材 要很好的把握教材内容必须把各册教材都通读一遍,了解教材的体系结构、了解各册教材所要求的知识点,把握各个章节的学习目标,能力目标,情感目标等等。 2、教师要注意自身素质的提高 新教材所涉及的计算机专业知识很广泛,对任课教师专业知识要求较高,所以一定要注意自身专业知识的学习。有条件的教师可以进行比较系统的学习,没有条件的教师需要通过自学补课,否

人教版五年级数学上册第二单元教材分析

人教版五年级数学上册第二单元教材分析 一、教学目标及重难点 教学目标 知识技能:结合具体情境认识行与列,初步理解数对的含义,能在具体情境中用数对表示物体的位置,并能在方格图上用数对表示点的位置。 数学思考:学生经历由具体的座位图到抽象成用列、行表示平面图的过程,提高学生的抽象思维能力,发展空间观念。 问题解决:在解决问题的过程中,渗透“数形结合”的思想,培养学生的观察能力。 情感态度:感受方向和位置与现实生活的联系,培养学生参与数学活动的兴趣。 教学重点:能用数对表示物体的位置。 教学难点:能用数对表示物体的位置,正确区分列和行的顺序。二、教材分析 本课主要学习的内容是能用数对表示具体情境中物体的位置,以及能在方格纸上用数对确定物体的位置。学生已经学会了在具体的情境中用行、列来描述物体的位置了,本单元的学习能够进一步提升学生已有的经验,培养学生的空间观念,为之后学习“图形与坐标”的内容打下基础。 教材首先通过呈现确定教室中学生的座位这一教学情境,充分利用学

生已有的生活经验引出学习内容。教学时可以结合学生的原有知识及经验,引导学生进一步明确“列”“行”的含义及确定第几列、第几行的一般规则。然后,要使学生明确如何用数对表示位置,结合学生的实际座位,将教学搬到现实生活中,提高学生的学习兴趣,有利于知识的巩固。 教材除了从数的角度刻画点在平面上的位置,还有意安排了一些素材,渗透数形结合的思想。如例2的教学,在让学生明确方格纸上数对的含义时,教师应设法促进学生知识与经验的迁移,引导学生把例1中学习的列、行的概念和使用数对表示位置的方法应用到例2中来。同时要渗透数形结合的思想,加深学生对用数对在方格纸上确定位置的理解。 三、课时安排: 3课时 1.用数对确定物体的位置……………………1课时 2.在方格纸上用数对确定物体的位置………1课时 3.练习五………………………………………1课时

三年级信息技术全册教材分析

三年级信息技术全册教材分析 一、指导思想 我校使用的《信息技术》教材是山西省中小学信息技术教育中心编写的《综合实践活动·信息技术》(小学版)。教材根据新课程标准的精神和新一轮课程改革的理念以及信息技术发展的趋势进行了修订,教材以培养学生的信息素养为总体目标,在知识与技能方面,要求学生初步了解信息与信息技术的概念,了解计算机是信息处理的强大工具,初步掌握在网络环境下,进行信息的采集、存储、传递、加工和输出的技能,同时要求学生从小就要注意到信息社会的相关道德法规和社会责任;在过程和方法方面注重以学生为主体、教师为主导的原则,为学生的自主学习、探究学习、合作学习和创新学习设置了良好的环境,激励学生在“任务驱动”之下,发现问题,探究方法,反复实践,直到获取成功,从而扎实地构建起自己的知识体系;在情感和价值观方面力求从小学生的兴趣和情感需求出发提出教学任务,以故事和童话的方式引入相关的教学情境。 二、主要内容 教材共三个单元。第一单元主题是:走进电脑城,教材编排了“电脑城前细观察”、“电脑城里的鼠精灵”、“电脑城堡的传令兵”、“十指敲击练兵忙”、“英语会话输入赛”五个活动。 第二单元主题是:邀游Internet地球村,教材编排了“芝麻开

门”、“网上导游”、“收藏宝藏”、“申请邮箱”、“收发电子邮件”、“网络聊天”六个活动。 第三单元主题是:魔力画室,教材编排了“走进魔力画室”、“小蘑菇”、“握装的松树”、“可爱的小鸡”、“我的爱车”、“雪中小屋”、“海底世界”、“快乐的童年”、“我们的乐园”、“兴旺的牧场”、“美丽的南极”、“我们的节日”十二个活动。 三、教学目标 1.第一单元 知识与技能:了解计算机是信息处理高效的工具;了解计算机的组成;知道计算机的主要部件。了解windows操作系统的桌面、菜单、窗口、对话框、文件、文件夹的概念。学会鼠标与键盘的操作,学会对窗口进行操作。学会汉字的输入方法,学会在电脑中建立自己的文件夹。 过程与方法:从学习windows的启动开始,把枯燥的概念和操作用一系列有趣的活动有机的组织起来。每个活动主要学习一两个知识和技能,使得重点突出,便于掌握。对于难点则分散到几个活动中进行消化。 情感态度与价值观:通过活动激发学生的学习兴趣和学习激情。养成良好的操作习惯。形成良好的行为习惯。 2.第二单元

初中信息技术教材分析

初中信息技术教材分析 宇文芬平 一、以现行教材为基础,改“教教材”为“用教材”。 初中信息技术教材,大多数老师都教过多次了,相信大家对教材并不陌生,教材是几年前编写的,因此有部分内容存在一些问题,尤其是教材采用零起点的编写原则编写,使初中教材与小学教材在衔接上存在很大问题,很多教学一线的信息技术教师对教材有些意见,这些意见有很多是合情合理,符合教学实际的,因此我们在教学过程中,可以灵活对教材进行处理,以使我们的教学更有成效。老师应该“用教材”,而不仅是“教教材”,因为新课程提出:教师既是教材的实施者,也应该是教材开发者,只有形成开放的、富有活力的教材体系,才能使我们的教材更能结合社会实际,贴近学生生活,才能跟上时代前进的步伐,尤其是信息技术学科,更应该紧跟信息技术发展的步伐。我们仍然要注意把握教材,以教材为本,在现行教材的基础上进行适当处理。 二、教材特点:根据本教材的内容和形式,我对教材特点做了如下的总结: 1、本教材在选择和设计教学模块时,精选学生学习和生活中必备的信息技术基础知识和基本技能,力图鼓励、指导学生结合自己的学习、生活经验、主动理解、建构和应用信息技术知识、技能,培养学生搜集、处理信息并利用信息解决问题的能力,养成良好的信息意识和应用信息技术的习惯。 2、本教材是专门为初中信息技术课程编制的,共分两册:第一册主要讲解了信息与信息技术的概念和基本知识、Windows基本操作、文字处理软件的应用、网络的应用、多媒体基础知识及多媒体演示文稿的制作等内容;第二册主要介绍网站的建立、动画制作、电子表格的处理等内容。今年信息技术由石家庄市电教馆进行了调整制定了新的教学计划增加了机器人基础知识。去掉了Frontpage网页制作一章。同时教学计划也进行了调整。 3、本教材渗透“任务驱动”的学习方式,鼓励学生动手操作,倡导学生的主动探究和合作交流。在精心设计的几个学习栏目中,“学习任务”是通过学习任务和作品范例激发学生的学习兴趣。并通过“任务分析”引导学生思考解决该任务的思路、方法及所需的计算机操作步骤;通过“操作指南”指导学生自己动手尝试,利用已有的经验和知识,理解新概念,掌握并应用有关的命令和操作;通过“任务小结”指导学生反思整个问题解决得过程,总结其中的重点、难点,帮助学生实现“从特殊到一般”的过渡。 4、为了让学生经历一个完整的解决问题的过程或作品设计与实现的过程,在“操作指南”部分没有面面俱到地罗列有关的软件功能,难以兼顾知识体系的完整性。但是,我们把学生必须掌握的而在“操作指南”中又难以兼顾到地相关知识、技能在“知识链接”部分列出并进行讲解,保证了学生学习的系统性和完整性。“练习与思考”则主要结合某一个或几个任务所设计的知识点,向学生提出要求并让学生独立分析完成。“阅读材料”则主要提供与本节知识点有关、但并不要求学生一定掌握的知识,供学有余力或感兴趣的学生阅读、学习。 5、考虑到当时我国信息技术教育“零起点”的现状,本套教材以简单的知识、技能为基础,由易到难编排内容;同时考虑到学生较大的个别差异和多样化的发展需求,教材在任务小结、练习与思考、阅读材料等部分都适当的为学生的自我拓展和提高留下了一定的空间。 三、教学原则: 1、不断激发和保持学生的学习兴趣。学生对电脑学习有很高的兴趣,我们应该帮助学生保持这种兴趣;而地对电脑有兴趣,并不等于学生对信息技术课的学习内容都感