化学与生物传感器复习重点

化学与生物传感器复习重点

第一章 绪论 1、定义

传感器:是指一些能把光、声、力、温度、磁感应强度、化学作用和生物效应等非电学量转化为电学量或转换为具有调控功能的元器件。

2、基本构成

传感器通常由敏感元件(感受器)和转换元件(换能器)组合而成。

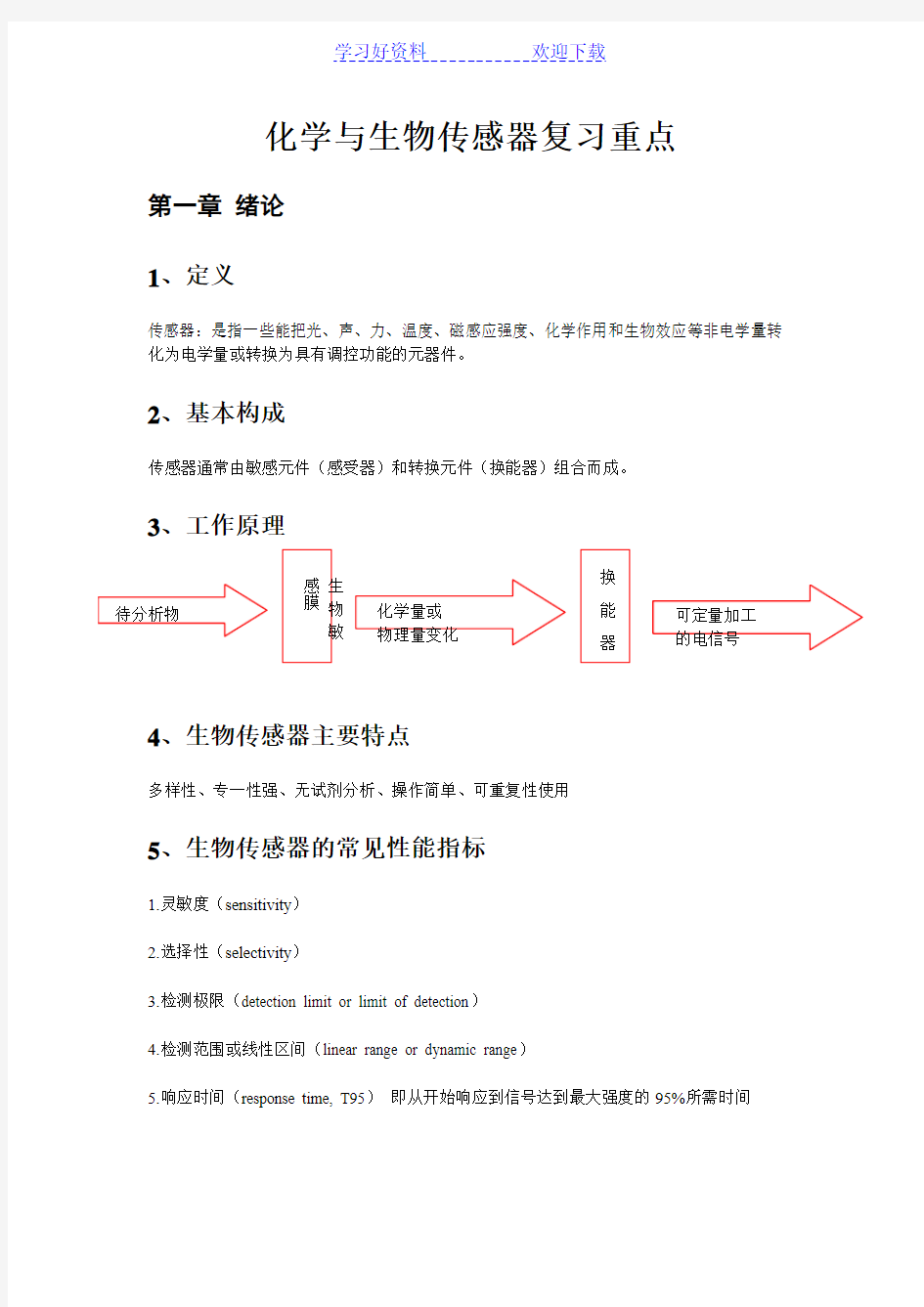

3、工作原理

4、生物传感器主要特点

多样性、专一性强、无试剂分析、操作简单、可重复性使用

5、生物传感器的常见性能指标

1.灵敏度(sensitivity )

2.选择性(selectivity )

3.检测极限(detection limit or limit of detection )

4.检测范围或线性区间(linear range or dynamic range )

5.响应时间(response time, T95) 即从开始响应到信号达到最大强度的95%所需时间

待分析物

生物敏

感膜

化学量或 物理量变化

换

能

器

可定量加工 的电信号

第二章 分子识别元件及生物反应基础 1、酶联免疫测定法

特点:

1)用酶促反应的放大作用来显示初级免疫学反应.

2)灵敏度不高,但是特异性、重现性和准确性很好,成本低,稳定性好和操作安全等,应用最广.

酶免疫分析主要有两种:夹心法和竞争法.

夹心法要求抗原至少有两个结合点,不能用于检测半抗原,多用于测定大分子物质.产生的信号强度与结合在固相上的抗原量成比例关系.

竞争法产生的信号强度与结合在固相上的酶标抗体量成正比例关系,与样品中的抗原量成反比关系.主要用于测定小分子抗原.

E E

E 固定抗体

待检抗原 酶标记抗体 底物 酶促反应

检 测

2、核酸分子探针

DNA的变性(denaturation):

双链DNA在加热或碱的存在下解离成两条单链DNA的过程。热变性中DNA解链一半时的温度叫变性温度Tm。

DNA的复性或退火(annealing):

变性的DNA在缓慢降低温度恢复原始的双螺旋结构的过程。

核酸分子杂交:

两条单链DNA分子经退火形成双链DNA的现象叫核酸分子杂交。核酸分子杂交不仅可以在两条互补的DNA链间进行,也可以在互补的DNA和RNA直接进行。

第三章敏感膜与敏感元件

1、敏感元件的构成及材料

敏感元件由基体材料、成膜材料和敏感功能材料三部分组成:

基体材料是敏感元件的载体,敏感功能材料固定在基体材料的表面,它对传感器的寿命和使用方式产生较大的影响,并且能够发挥敏感功能材料的作用。

成膜材料是用于固定敏感功能材料的物质,它具有良好的成膜性,可以形成一个传感界面;同时具有一定的刚性和柔韧性,能够支持敏感功能材料使其牢固地固定在基体材料的表面;它还必须具有一定的物理或化学作用力,进而增加敏感元件的稳定性。

敏感功能材料是传感器的核心组成,它能够直接感受被测对象的非电量信息部分,然后通过转换器转换成合适的电化学信号。它必须具有光、电、热电、压电、电化学等不同方式的转换功能。

2、生物敏感材料的固定化

固定化的主要目的是将酶等生物敏感材料限制在一定的空间,但又不妨碍被分析物的自由扩

散.与游离相生物材料相比,固相生物材料具有一系列优点:

1)热稳定性提高

2)可重复使用

3)生物材料用量少

4)不需要在反应后进行催化物质与反应物质的分离

5)可以根据已知的半衰期(half-life)确定传感器膜的寿命等.

3、固定化基本方法

夹心法(sandwich)或隔离法(insulation)

包埋法(entrapment)

吸附法(adsorption)

共价结合法(covalent binding)

交联法(cross linking)

微胶囊法(micro-encapsulation)

以下是具体说明:

1)夹心法:

将生物活性材料封闭在双层滤膜之间,形象地称为夹心法.

特点: 操作简单不需要化学处理固定生物量大响应速度快重现性好

适用于微生物和组织膜制作

2)吸附法:

经非水溶性载体物理吸附或离子结合作用使生物敏感材料固定,称为吸附法.

吸附的作用力: 氢键范德华力离子键配位键疏水作用力

吸附的牢固程度与溶液的pH、离子强度、温度、溶剂性质和种类以及吸附物的浓度有关。

优点:

吸附法方法简单,操作条件温和,对生物分子活性影响较小。

缺点:

结合力较弱、稳定性差,易于发生脱附作用,进而导致重现性差和灵敏度低。

3)包埋法

将生物分子包埋并固定在高分子聚合物三维空间网状结构基质中即为包埋法。将酶分子包埋在凝胶的细微网状结构里制成固定化酶,称为凝胶包埋法;将酶分子包埋在由半透膜构成的微型胶囊中,酶分子被限制在膜内,小分子的底物和产物能自由通过半透膜,称为胶囊包埋法。

优点:

不产生化学修饰保持生物分子活性

膜的孔径和几何形状可任意控制被包埋物不易渗漏

分子可以在膜中扩散

缺点:分子量大的分子在膜中扩散困难

4)共价结合法

使生物活性分子通过共价键与不溶性载体结合而固定的方法

酶与载体共价键合方式:

与载体直接反应连接

通过同源双功能试剂与载体连接

通过异源双功能试剂与载体连接后再与载体反应连接

酶与载体之间的共价结合方式,主要有重氮法、肽键法、烷化法等

共价结合的特点

5)交联法

此法借助双功能试剂使生物分子结合到惰性载体并彼此交联成三维网状结构.

优点:操作简单、结合牢固、在酶源较困难时常常需要加入数倍于酶的惰性蛋白质作为基质。

pH,交联剂浓度也比较重要

6)微胶囊法

微胶囊法主要采用脂质体(liposome)来包埋生物活性材料或指示分子。脂质体是由脂质双分子层组成的内部为水相的闭合囊泡. 直径一般为1-100 μm。

第四章换能器

1、电化学基础

原电池:

经典模型:锌铜原电池

正极:Cu2+ (aq)十2e→Cu(s),

负极:Zn(s)一2e→Zn2+(aq)

总反应为:Zn(s)+Cu2+(aq)→Zn2+(aq)+Cu(s)

概念:氧化值:指某元素的一个原子的荷电数

氧化还原半反应

氧化还原电对:如Cu2+ / Cu 还原电对,Zn/ Zn2+ 氧化电对

盐桥:通常为加琼脂的饱和KCl溶液

表示法:(–) M1 | M1n+(c1) || M2K+(c2) | M2 (+)

其中“|”表示界面, “||”表示盐桥

电解池:

Pt为电极,HCl溶液为电解质,

溶液中的离子做定向移动

H+ 负极

Cl- 正极

电极上发生的化学反应

+极 2 Cl- - 2e Cl2 阳极,氧化反应

- 极 2 H+ + 2e H2 阴极,还原反应

2、电极电势

无法测定单个电极的绝对电极电位;电极电位是相对的。

规定:将标准氢电极作为负极与待测电极组成电池,电位差即该电极的相对电极电

位,比标准氢电极的电极电位高的为正,反之为负。

例1:

Pt | H2(101325 Pa ), H+(1 mol/L) || Ag2+(1 mol/L)|Ag

电位差:+0.799 V;

银电极的标准电极电位:+0.799 V。

注:

φ值越大,电对中氧化型物质的氧化能力越强,还原剂的还原能力越弱;(一般说的电对指还原电对)

φ值越小,电对中还原型物质的还原能力越强,氧化剂的氧化能力越弱;

例: φθ(Zn2+/Zn)= – 0.763V φθ(Cu2+/Cu)=0.342V 所以 氧化性 Cu2+ >Zn2+ 还原性 Zn > Cu

3、能斯特方程(针对求非标准状态的电极电势)

对于任意反应: aA+bB = dD+eE 电池的电动势为:

此方程即能斯特方程。

当T=298 K 时,能斯特方程为:

又--??+=E

?电极电势,θ

?

为标准电极电势(查表可得)

第五章 电化学传感器(不作重点内容) 电位型化学传感器 电流型化学传感器

b

a e d B][A][E][D][ln

nF RT E E -= b

a e

d B][A][E]

[D][lg

05920n .E E -= ][]

[lg

0.0592还原剂氧化剂n +=

??

第六章 电化学生物传感器

1、电化学生物传感器 基本原理:

将生物特异性试剂固定在传感元件如电极的界面,在发生相应的生化反应之后会产生一个与被测物质浓度有关的信号,进一步利用电化学的方法对该信号进行测量。

特点:

高效、专一、简便、快速、灵敏度高、选择性好、响应快、操作简便、样品用量少、易于微型化、价格低廉

例如:

电流型生物传感器是通过改变外加激励电压测量响应电流,利用电流与浓度的关系从

而求解待测物质浓度的一类电化学传感器。

固定化酶和电化学传感器的结合。

优点:

① 既有不溶性酶体系的优点,又具有电化学电极的高灵敏度;

② 酶的专一反应性,使其具有较高的选择性,能够直接在复杂试样中进行测定。

第三代:直接酶电极 第二代:媒介体酶电极 第一代:经典酶电极 酶传感器 2、电流型酶传感器

3、葡萄糖检测原理

根据反应中消耗的O2、生成的葡萄糖酸和H2O2的量,可以用氧电极、pH电极和H2O2电极来测定葡萄糖的含量。

第七章光化学与生物传感器

1、概念

定义:

光化学传感器是利用感受器的敏感膜与被测物质相互作用前后物理、化学性质的改变而引起的光谱传播特性的变化来检测物质的一类传感器。

两种形式:

一种是将分子探针安装在光器件上,需要对光器件进行化学修饰,使光器件成为敏感器件;另一种是直接利用光器件的波谱选择性对样品进行分子识别,感受器和换能器就是光器件本身。

光生物传感器只是分子探针采用的是生物材料,利用生化作用进行分子识别,其它的与光化学传感器没有区别。

2、朗伯比耳定律

A=lg(I0/It)= ε b c

式中A:吸光度;描述溶液对光的吸收程度;

b:液层厚度(光程长度),通常以cm为单位;

c:溶液的摩尔浓度,单位mol·L-1;

ε:摩尔吸光系数,单位L·mol-1·cm-1

3、光纤化学传感器

光纤化学传感器(fiber optic chemical sensor, FOCS)一般由光源、光纤、探头、检测器及数据处理装置组成。

根据光纤探头所固定的化学敏感试剂与分析物作用时产生光学性质变化,通过光纤传输光信号、光电器件将光信号转化为电信号,测定待测物含量的装置。

优点:

抗电磁场干扰、稳定性好、尺寸小可作微型生物传感器、可用于体液测量、能进行长距离的光传导

缺点:

易受背景光干扰、线性范围窄、固定化敏感材料长期受辐射、微型化使得敏感材料用量少导致信号减弱不变测量

分类:

光纤化学传感器采用不同的检测方法,主要有光吸收型传感器、化学发光型传感器、荧光传感器等。

第八章SPR生物传感器

1、表面等离子共振

如果在两介质之间的界面上镀上一层很薄的金属膜(约为50nm),当一束单频偏振光以大于临界角的角度入射时,在其频率与金属表面振荡的等离子频率一致时,金属表面的等离子就吸收入射光的能量发生共振,即表面等离子共振。

现象:入射光被自由电子吸收,全反射条件被破坏,呈现衰减全反射现象。从宏观上看,反射光光强急剧下降,这就是表面等离子共振。

2、共振波长和共振角

光强反应曲线上看到一个最小峰,这个峰称为吸收峰。

此时对应的入射光波长为共振波长

对应的入射角为共振角。

3、SPR检测原理

SPR对附着在金属薄膜表面的介质折射率非常敏感,当表面介质的属性改变或者附着量改变时,共振角将不同。因此,SPR谱(共振角的变化vs时间)能够反映与金属膜表面接触的体系的变化。

4、特点

无需标记,不须预处理,灵敏度高,用量少,可进行动态检测,操作简单方便

5、SPR仪器构成

光源:发出平面偏振光

芯片:金属薄膜沉积在玻璃基底上

光波导耦合器件:棱镜型、光栅型和光纤型

6、SPR传感器中分子固定方法

物理吸附法:疏水作用、静电作用、范德华力等

自组装法:Au-SH,Protein A(G)

共价固定法:先在传感器表面修饰功能基团,受体通过偶联剂共价固定

生物素-亲和素法

单克隆抗体法

金属螯合物法

第九章分子印迹生物传感器

1、分子印迹技术

分子印迹技术( MIT)是制备对特定目标分子具有特异性预定选择性的高分子化合物——分子印迹聚合物(MIP)的技术。

2、实现分子印迹的3个过程

1)功能单体和印迹分子(模板,template)在一定条件下通过共价或非共价作用结合形成某种可逆的复合物

2)加入交联剂,在引发剂作用下发生聚合反应将这种复合物“冻结”起来,制得聚合物

3)将印迹分子抽提出来,这样在聚合物的骨架上便留下了一个对印迹分子有“预定”选择性的分子识别位

3、分子印迹的分类

共价型:印迹分子和单体通过可逆的共价作用形成复合物,使用范围窄,一般用于催化方面,是一种分子预组织方式。

非共价型:印迹分子和单体通过氢键、偶极、离子、金属螯合、电荷转移、疏水或范德华力相互作用形成复合物,非共价型的分子烙印是一种分子自组装的过程。(最常用)共价和非共价联用:印迹分子和单体的结合是共价作用,但印迹分子和聚合物的重新结合是非共价结合。

4、分子印迹聚合物合成的基本原理

选择带有功能基的烯类单体与大量二烯类单体进行共聚合,要求所带的功能基能与印迹分子作用,这样制得的高交联刚性聚合物在除去印迹分子后就得到具有确定空间构型的孔穴和功能基在孔穴内精确排布的聚合物。

5、理想的分子印迹聚合物应具备的性质

适当地刚性、一定的柔性、一定的机械稳定性、热稳定性

第十章纳米生物传感器

1、纳米材料

纳米材料是指尺寸介于原子与宏观物质之间的一类物质,一般在1-100 nm之间。

特性:

表面效应:宏观球形颗粒的比表面积(表面积/体积)和粒径成反比,随着粒径变小,比表面积显著增大,表面原子百分数显著增加。当颗粒粒径降到1nm时,表面原子所占百分数达到99%以上,原子几乎全部集中到纳米颗粒的表面,造成表面原子配位数不足和高的表面能,故具有很高的化学活性。

小尺寸效应:当颗粒尺寸不断减小到一定限度时,在一定条件下引起材料宏观物理性质和化学性质的变化。

宏观量子隧道效应:纳米材料的能带分裂为分裂的能级,能级间的距离随颗粒尺寸减小而增大。纳米颗粒呈现出一系列和宏观物体截然不同的反常特性,一些宏观物理量,如磁化强度等也显示出电子具有的隧道效应,称之为宏观量子隧道效应。

2、诊断性磁共振生物传感器

直接利用磁性纳米粒子的磁性或顺磁性物理特性,通过粒子产生的磁信号来进行检测或者控制的传感器。例如磁性纳米粒子在聚集时通过改变水分子表现出一种独特的磁驰豫开关(MRS)现象,结果使水分子的驰豫时间T2缩短,基于这个原理的传感称为诊断性磁共振生物传感器( DMR)。

3、量子点

量子点是纳米尺寸的半导体纳米晶粒,一般认为尺寸范围为2~20nm。量子点主要有Ⅱ族~Ⅵ族或Ⅲ族~Ⅴ族元素组成。与传统的荧光染料分子相比,其有以下优点:高量子产率,保证高灵敏度检测;

荧光发射光谱窄,分辨率高

光稳定,能承受多次激光和光发射

颜色在可见光范围任意可调

可进行表面修饰连接,易于实现标记

水溶性好

4、分子信标

分子信标是一段呈发夹结构的合成的短链DNA,其环状部分是一段含有20个左右碱基的与目标核酸互补的核酸序列,发夹的两臂是序列互补的5~8个碱基对并在两端分别固定有荧光基团和荧光熄灭基团。

原理解释:

基于荧光共振能量转移原理,分子信标类似于一个开关,当荧光基团和熄灭集团靠得很近时不发荧光,即处于关闭状态。但是当分子信标与互补的DNA发生相互作用时,由于分子间的相互作用力使发夹状的结构打开,此时就能观察到较强的荧光,即处于开启状态。

生物化学复习重点

第二章 蛋白质 1、凯氏定氮法:蛋白质含量=总含氮量-无机含氮量)×6.25 例如:100%的蛋白质中含N 量为16%,则含N 量8%的蛋白质含量为50% 100% /xg=16% /1g x=6.25g 2、根据R 基的化学结构,可将氨基酸分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环氨基酸和杂环亚氨基酸。 按照R 基的极性,可分为非极性R 基氨基酸、不带电荷的极性R 基氨基酸、极性带负电荷(1)一般物理性质 无色晶体,熔点极高(200℃以上),不同味道;水中溶解度差别较大(极性和非极性),不溶于有机溶剂。氨基酸是两性电解质。 氨基酸等电点的确定: 酸碱确定,根据pK 值(该基团在此pH 一半解离)计算: 等电点等于两性离子两侧pK 值的算术平均数。

(2)化学性质 ①与水合茚三酮的反应:Pro产生黄色物质,其它为蓝紫色。在570nm(蓝紫色)或440nm (黄色)定量测定(几μg)。 ②与甲醛的反应:氨基酸的甲醛滴定法 ③与2,4-二硝基氟苯(DNFB)的反应:形成黄色的DNP-氨基酸,用来鉴定多肽或蛋白质的N 端氨基酸,又称Sanger法。或使用5-二甲氨基萘磺酰氯(DNS-Cl,又称丹磺酰氯)也可测定蛋白质N端氨基酸。 ④与异硫氰酸苯酯(PITC)的反应:多肽链N端氨基酸的α-氨基也可与PITC反应,生成PTC-蛋白质,用来测定N端的氨基酸。 4、肽的结构 线性肽链,书写时规定N端放在左边,C端放在右边,用连字符将氨基酸的三字符号从N 端到C端连接起来,如Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu。命名时从N端开始,连续读出氨基酸残基的名称,除C端氨基酸外,其他氨基酸残基的名称均将“酸”改为“酰”,如丝氨酰甘氨酰酪氨酰丙氨酰亮氨酸。若只知道氨基酸的组成而不清楚氨基酸序列时,可将氨基酸组成写在括号中,并以逗号隔开,如(Ala,Cys2,Gly),表明此肽有一个Ala、两个Cys和一个Gly 组成,但氨基酸序列不清楚。 由于C-N键有部分双键的性质,不能旋转,使相关的6个原子处于同一个平面,称作肽平面或酰胺平面。 5、、蛋白质的结构 (一)蛋白质的一级结构(化学结构) 一级结构中包含的共价键主要指肽键和二硫键。 (二)蛋白质的二级结构 (1)α-螺旋(如毛发) 结构要点:螺旋的每圈有3.6个氨基酸,螺旋间距离为0.54nm,每个残基沿轴旋转100°。(2)β-折叠结构(如蚕丝) (3)β-转角 (4)β-凸起 (5)无规卷曲 (三)蛋白质的三级结构(如肌红蛋白) (四)蛋白质的司机结构(如血红蛋白) 6、蛋白质分子中氨基酸序列的测定 氨基酸组成的分析: ?酸水解:破坏Trp,使Gln变成Glu, Asn变成Asp ?碱水解:Trp保持完整,其余氨基酸均受到破坏。 N-末端残基的鉴定:

(完整word版)临床生化检验知识点,推荐文档.docx

临床生化检验 1、糖酵解:指从葡萄糖至乳糖的无氧分解过程,可生成 2 分子 ATP。是体内糖代谢最主要途径。最终产物:乳酸。依赖糖酵解获得能量:红细胞。 2、糖氧化——乙酰 CoA。有氧氧化是糖氧化供能的主要方式。1分子葡萄糖彻底氧化为CO2和H2O,可生成 36 或 38 个分子的 ATP。 3、糖异生:非糖物质转为葡萄糖。是体内单糖生物合成的唯一途径。肝脏是糖异生的主要器官。防止乳酸中毒。 4、血糖受神经,激素,器官调节。 5、升高血糖激素:胰高血糖素( A 细胞分泌),糖皮质激素和生长激素(糖异生), 肾上腺素(促进糖原分解)。 降低血糖激素:胰岛素( B 细胞分泌)(唯一) 6、糖尿病分型: Ⅰ型:内生胰岛素或 C 肽缺,易出酮症酸中毒,高钾血症,多发于青年人。 Ⅱ型:多肥胖,具有较大遗传性,病因有胰岛素生物活性低,胰岛素抵抗,胰岛素分泌功能异常。 特殊型及妊娠期糖尿病。 7、糖尿病的诊断标准:有糖尿病症状加随意血糖≥11.1 mmol/L;空腹血糖( FVPG)≥ 7.0 mmol/L ;( OGTT) 2h 血糖≥ 11.1 mmol/L 。初诊需复查后确证。 8、慢性糖尿病人可有:白内障(晶体混浊变形),并发血管病变以心脑肾最重。 9、糖尿病急性代谢并发症有:酮症酸中毒( DKA,高血糖,尿糖强阳性,尿酮体阳性,高酮 血症,代谢性酸中毒,多<40 岁,年轻人),高渗性糖尿病昏迷(NHHDC,血糖极高,>33.6mmol/L ,肾功能损害,脑血组织供血不足,多>40 岁,老年人),乳酸酸中毒( LA)。 10、血糖测定:葡萄糖氧化酶- 过氧化物酶偶联法(GOD-POD法)。己糖激酶法( HK):参 考方法 (> 7.0mmol/L 称为高血糖症。< 2.8mmol/L 称为低血糖症。) 11、空腹低血糖反复出现,最常见的原因是胰岛β细胞瘤(胰岛素瘤)。胰岛 B 细胞瘤临床特点:空腹或餐后 4— 5h 发作,脑缺糖比交感神经兴奋明显,有嗜睡或昏迷,30%自身进食可缓解故多肥胖。 12、血浆渗透压=2(Na+K) +血糖浓度。 13、静脉血糖〈毛细血管血糖〈动脉血糖。 14、血糖检测应立即分离出血浆(血清)尽量早检测,不能立即检查应加含氟化钠的抗凝剂。 15、肾糖阈: 8.9 — 10.0mmol/L 。 16、糖耐量试验:禁食10— 16h,5 分钟内饮完 250 毫升含有 75g 无水葡萄糖的糖水,每 30 分钟取血一次,监测到2h,共测量血糖 5 次(包括空腹一次)。 17、糖化血红蛋白:可分为 HbAIa, HbAIb,HbAIc(能与葡萄糖结合,占绝大部分),测定 时主要测 HbAI 组份或 HbAIc (4%--6%),反映前 6~8 周血糖水平,主要用于评定血糖控制 程度和判断预后。 18、糖化血清蛋白:类似果糖胺,反映前2— 3 周血糖水平。 19、 C 肽的测定可以更好地反映 B 细胞生成和分泌胰岛素的能力。 20、乳酸测定: NADH被氧化为 NAD+,可在 340nm处连续监测吸光度下降速度。(NADH 和 NADPH在 340nm有特征性光吸 收) 21、血脂蛋白电泳图(自阴极起):乳糜微粒, B- 脂蛋白,前 B 脂蛋白, A- 脂蛋白。 22、脂蛋白超速离心法:CM,VLDL,IDL ,LDL,LP(A), HDL(密度从小到大,分子从大到小)。

我国电化学生物传感器的研究进展.

第12卷第6期重庆科技学院学报(自然科学版2010年12月 收稿日期:2010-07-20 基金项目:重庆市教委科学技术研究资助项目(KJ101315 作者简介:刘艳(1968-,女,四川乐山人,副教授,研究方向为电化学传感器。 在生命科学研究和医学临床检验中,需对各种各样的生物大分子进行选择性测定。据统计,全世界每年要进行数亿次免疫学和遗传学病理检验。常用的检验小型化分析装置和检测方法,成为目前现代分析化学研究领域的前沿课题。 1962年,Clark 提出将生物和传感器联用的设 想,并制得一种新型分析装置“酶电极”。这为生命科学打开一扇新的大门,酶电极也成为发展最早的一类生物传感器。生物传感器结合具有分子识别作用的生物体成分(酶、微生物、动植物组织切片、抗原和抗体、核酸或生物体本身(细胞、细胞器、组织作为敏感元件与理化换能器,能产生间断的或连续的信号,信号强度与被分析物浓度成比例。 电化学生物传感器是将生物活性材料(敏感元件与电化学换能器(即电化学电极结合起来组成的生物传感器。当前,电化学生物传感器技术已在环境监测、临床检验、食品和药物分析、生化分析[2-4]等研究中有着广泛的应用。本文在此综述电化学生物传感器的工作原理、分类及几个当今研究的热点。 1 电化学生物传感器概述 1.1 电化学生物传感器的原理 电化学生物传感器是将生物活性材料(敏感元

件与电化学换能器(即电化学电极结合起来组成的生物传感器。当电化学池中溶液的化学成分变化时,电极上流过的电流或电极表面与溶液的电势差会随之发生变化,这样通过测定电流或电势的 变化就可以获取溶液成分或相应的化学反应的变化信息。 电化学生物传感器是在上述电化学传感器原理的基础上,以具有生物活性的物质作为识别元件,通过特定反应使被测成分消耗或产生相应化学计量数的电活性物质,从而将被测成分的浓度或活度变化转换成与其相关的电活性物质的浓度变化,并通过电极获取电流或电位信息,最后实现特定物质的检测。如图1所示,这类传感器中使用的生物活性材料包括酶、微生物、细胞、组织、抗体、抗原等等。 图1电化学生物传感器的工作原理 1.2电化学生物传感器的类别 生物传感器主要包括生物敏感膜和换能器两部 分。按照敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA 传感器等,其中酶电极由于其高效、专一、反应条件温和且具有化学放大作用而成为电化学生物传感器的研究主流。 按照检测信号的不同,电化学生物传感器可分 我国电化学生物传感器的研究进展 刘 艳 (长江师范学院,重庆408100 摘

浙江工业大学生物化学期末复习知识重点

1.糖异生和糖酵解的生理学意义: 糖酵解和糖异生的代谢协调控制,在满足机体对能量的需求和维持血糖恒定方面具有重要的生理意义。 2.简述蛋白质二级结构定义及主要类别。 定义:指多肽主链有一定周期性的,由氢键维持的局部空间结构。 主要类别:α-螺旋,β-折叠,β-转角,β-凸起,无规卷曲 3.简述腺苷酸的合成途径. IMP在腺苷琥珀酸合成酶与腺苷琥珀酸裂解酶的连续作用下,消耗1分子GTP,以天冬氨酸的氨基取代C-6的氧而生成AMP。 4.何为必需脂肪酸和非必需脂肪酸?哺乳动物体内所需的必需脂肪酸有哪些? 必需脂肪酸:自身不能合成必须由膳食提供的脂肪酸常见脂肪酸有亚油酸、亚麻酸非必须脂肪酸:自身能够合成机单不饱和脂肪酸 5.简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性? 共性:能显著的提高化学反应速率,是化学反应很快达到平衡 个性:酶对反应的平衡常数没有影响,而且酶具有高效性和专一性 6.简述TCA循环的在代谢途径中的重要意义。 1、TCA循环不仅是给生物体的能量,而且它还是糖类、脂质、蛋白质三大物质转化的枢纽 2、三羧酸循环所产生的各种重要的中间产物,对其他化合物的生物合成具有重要意义。 3、三羧酸循环课供应多种化合物的碳骨架,以供细胞合成之用。 7.何为必需氨基酸和非必需氨基酸?哺乳动物体内所需的必需氨基酸有哪些? 必需氨基酸:自身不能合成,必须由膳食提供的氨基酸。(苏氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸) 8.简述蛋白质一级、二级、三级和四级结构。 一级:指多肽链中的氨基酸序列,氨基酸序列的多样性决定了蛋白质空间结构和功能的多样性。 二级:指多肽主链有一定周期性的,由氢键维持的局部空间结构。 三级:球状蛋白的多肽链在二级结构、超二级结构和结构域等结构层次的基础上,组装而成的完整的结构单元。 四级:指分子中亚基的种类、数量以及相互关系。 9.脂肪酸氧化和合成途径的主要差别? β-氧化:细胞内定位(发生在线粒体)、脂酰基载体(辅酶A)、电子受体/供体(FAD、NAD+)、羟脂酰辅酶A构型(L型)、生成和提供C2单位的形式(乙酰辅酶A)、酰基转运的形式(脂酰肉碱) 脂肪酸的合成:细胞内定位(发生在细胞溶胶中)、脂酰基载体(酰基载体蛋白(ACP))、电子受体/供体(NADPH)、羟脂酰辅酶A构型(D型)、生成和提供C2单位的形式(丙二酸单酰辅酶A)、酰基转运的形式(柠檬酸) 10.酮体是如何产生和氧化的?为什么肝中产生酮体要在肝外组织才能被利用? 生成:脂肪酸β-氧化所生成的乙酰辅酶A在肝中氧化不完全,二分子乙酰辅酶A可以缩合成乙酰乙酰辅酶A:乙酰辅酶A再与一分子乙酰辅酶A缩合成β-羟-β-甲戊二酸单酰辅酶A(HMG-CoA),后者分裂成乙酰乙酸;乙酰乙酸在肝线粒体中可还原生成β-羟丁酸,乙酰乙酸还可以脱羧生成丙酮。 氧化:乙酰乙酸和β-羟丁酸进入血液循环后送至肝外组织,β-羟丁酸首先氧化成乙酰乙酸,然后乙酰乙酸在β-酮脂酰辅酶A转移酶或乙酰乙酸硫激酶的作用下,生成乙酰乙酸内缺乏β-酮脂酰辅酶A转移酶和乙酰乙酸硫激酶,所以肝中产生酮体要在肝外组织才能被

光电化学生物传感器的研究与应用

光电化学生物传感器的研究与应用 陈洪渊* 南京大学,南京,210093 *Email: hychen@https://www.360docs.net/doc/8719113044.html, 光电化学过程是指分子、离子以及固体物质在光的作用下,因吸收光子而使电子处于激发态继而产生电荷传递的过程。光电化学传感是基于物质的光电转化特性而建立起来的一种新兴的检测技术。待测物与光电化学活性物质之间的直接/间接相互作用,或者生物识别过程前后所产生的光电流(或光电压)的变化与待测物浓度之间的关系, 是光电化学传感定量的基础。在光电化学检测中,与电化学发光检测恰好相反,光被用作激发源来激发光活性物质,通过光激发所产生的电信号作为检测信号。由于采用不同能量形式的激发与检测信号,和电化学发光检测相同的是,光电化学传感的背景信号要比传统的电化学方法低。研究表明,在采用相同或类似的流程对同一种物质进行检测时,光电化学方法获得的检测限通常要比电化学方法低一个数量级。此外,由于利用电信号响应, 同传统的光学方法相比, 光电化学检测仪器设备简单、价格低廉且易于微型化。因此,这种方法在生物分析领域具有广阔的应用前景,近年发展十分迅速。随着研究的不断深入,可以预期,光电化学传感将在生物分子测定、环境监测、食品安全、新药研究和医学卫生等诸多领域发挥重要作用。目前,光电化学应用于生物传感器的各个主要研究方向,如DNA传感器、免疫传感器以及酶催化型传感器等方面都取得了迅速的发展。 本文将以本研究组现有相关工作为例,对光电化学生物传感的基本概念、原理与应用及当前的发展趋势作一扼要的评述,以期为光电化学生物传感器的进一步发展提供一定的启示。 参考文献 [1] Zhao W W, Yu P P, Xu J J, Chen H Y. Electrochem. Commun., 2011, 13, 495—497 [2] Zhao W W, Wang J, Xu J J, Chen H Y. Chem. Commun., 2011, 47, 10990—10992 [3] Zhao W W, Tian C Y, Xu J J, Chen H Y. Chem. Commun., 2012, 48, 895—897 [4] Zhao W W, Dong X Y, Wang J, Kong F Y, Xu J J, Chen H Y. Chem. Commun., 2012, 48, doi: 10.1039/C2CC17942C [5] Zhao W W, Ma Z Y, Yu P P, Dong X Y, Xu J J, Chen H Y. Anal. Chem., 2012, 84, 917—923

生物化学知识点总整理

一、蛋白质 1.蛋白质的概念:由许多氨基酸通过肽键相连形成的高分子含氮化合物,由C、H、O、N、S元素组成,N的含量为16%。 2.氨基酸共有20种,分类:非极性疏水R基氨基酸、极性不带电荷R基氨基酸、带正电 荷R基氨基酸(碱性氨基酸)、带负电荷R基氨基酸(酸性氨基酸)、芳香族氨基酸。 3.氨基酸的紫外线吸收特征:色氨酸和酪氨酸在280纳米波长附近存在吸收峰。 4.氨基酸的等电点:在某一PH值条件下,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相同,溶液中氨基酸的净电荷为零,此时溶液的PH值称为该氨基酸的等电点;蛋白质等电点: 在某一PH值下,蛋白质的净电荷为零,则该PH值称为蛋白质的等电点。 5.氨基酸残基:氨基酸缩合成肽之后氨基酸本身不完整,称为氨基酸残基。 6.半胱氨酸连接用二硫键(—S—S—) 7.肽键:一个氨基酸的α-羧基与另一个氨基酸α-氨基脱水缩合形成的化学键。 8.N末端和C末端:主链的一端含有游离的α氨基称为氨基端或N端;另一端含有游离的 α羧基,称为羧基端或C端。 9.蛋白质的分子结构:(1)一级结构:蛋白质分子内氨基酸的排列顺序,化学键为肽键和二硫键;(2)二级结构:多肽链主链的局部构象,不涉及侧链的空间排布,化学键为氢键, 其主要形式为α螺旋、β折叠、β转角和无规则卷曲;(3)三级结构:整条肽链中,全部氨基 酸残基的相对空间位置,即肽链中所有原子在三维空间的排布位置,化学键为疏水键、离子键、氢键及范德华力;(4)四级结构:蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和 相互作用。 10.α螺旋:(1)肽平面围绕Cα旋转盘绕形成右手螺旋结构,称为α螺旋;(2).螺旋上升一圈,大约需要3.6个氨基酸,螺距为0.54纳米,螺旋的直径为0.5纳米;(3).氨基酸的R基分布在 螺旋的外侧;(4).在α螺旋中,每一个肽键的羰基氧与从该羰基所属氨基酸开始向后数第五个氨基酸的氨基氢形成氢键,从而使α螺旋非常稳定。 11.模体:在许多蛋白质分子中可发现两个或三个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近,形成一个特殊的空间构象,被称为模体。 12.结构域:大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域,折叠得较为紧密,各行使其功能,称为结构域。 13.变构效应:蛋白质空间结构的改变伴随其功能的变化,称为变构效应。 14.蛋白质胶体结构的稳定因素:颗粒表面电荷与水化膜。 15.什么是蛋白质的变性、复性、沉淀?变性与沉淀关系如何?导致蛋白质的变性因素?举 例说明实际工作中应用和避免蛋白质变性的例子? 蛋白质的变性:在理化因素的作用下,蛋白质的空间构象受到破坏,其理化性质发生改变,生物活性丧失,其实质是蛋白质的次级断裂,一级结构并不破坏。 蛋白质的复性:当变性程度较轻时,如果除去变性因素,蛋白质仍能恢复或部分恢复其原 来的构象及功能,这一现象称为蛋白质的复性。

临床生物化学检验重点(DOC)

第十章血浆蛋白质与含氮化合物的代谢紊乱 教学目标与要求 掌握:血浆中几种重要蛋白质的性质及其临床应用;血清蛋白质电泳组分的临床分析;高尿酸血症和痛风的发生机制;血清总蛋白、清蛋白、蛋白电泳的检测方法。 熟悉:血浆蛋白质的种类及生理功能;原发性和继发性氨基酸代谢紊乱的概念;含硫氨基酸检测的临床意义。 了解:苯丙酮酸尿症、酪氨酸血症、嘌呤核苷酸代谢紊乱。 第一节血浆蛋白质及其代谢紊乱 蛋白质是人体中含量和种类最多的物质,蛋白质占人体干重的45%,种类约有10万之多。几乎在所有的生理过程中蛋白质都起着关键作用。血浆蛋白质是血浆固体成分中含量最多的一类化合物,目前已有所了解的血浆蛋白质约有500种。 血浆蛋白的IEF/SDS-PAGE电泳图谱 取一滴血浆在电泳板的左下角点样。 先在水平方向进行等电聚焦电泳(IEF),接着在垂直方向进行SDS-PAGE。 一、血浆蛋白质的种类 盐析法:将血浆蛋白质分为清蛋白和球蛋白两大类。 通过醋酸纤维膜电泳或琼脂糖凝胶电泳将血浆蛋白质分成清蛋白和α1、α2、β、γ-球蛋白等五个主要区带。 二、血清蛋白质电泳组分的临床分析 (一)血清蛋白电泳的正常图谱血清蛋白电泳(serum protein electrophoresis,SPE)正常图谱,由正极到负极可依次分为清蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、β-球蛋白、γ-球蛋白五个区带。 血清蛋白电泳的正常组分 各条区带中多个蛋白质组分可有重叠、覆盖;两区带之间也有少量蛋白质;某些蛋白质组份染色很浅。 用醋酸纤维素薄膜电泳测得血清各区带蛋白质的参考值: 清蛋白(Alb):57%~68%、35~52 g/L α1球蛋白: 1.0%~5.7%、 1.0~4.0 g/L α2球蛋白: 4.9%~11.2%、4.0~8.0 g/L β球蛋白:7%~13%、 5.0~10.0 g/L r 球蛋白:9.8%~18.2%、6.0~13.0g/L 。 琼脂糖凝胶电泳 琼脂糖(agarose):从琼脂(agar)中去掉杂质和能沉淀脂蛋白的琼脂果胶(agaropectin)后所得,是由半乳糖及其衍生物构成的中性物质。 评价:电渗作用小,对蛋白质的吸附极微,分辩率和重现性均较好,电泳图谱清晰。 常用的浓度:0.5~1.0%。 商品化的琼脂糖凝胶板透明度好,散热均匀而且快,电泳重现性好,适当的条件可以保存半年。加之结合半干胶技术,电泳时可以不需要缓冲液,是目前自动化电泳系统最佳的介质。(二)血清蛋白电泳的异常图谱 血清蛋白电泳异常图谱分型 血清蛋白电泳典型异常图谱 浆细胞病与M蛋白 1.血清蛋白电泳异常图谱分型

纳米电化学生物传感器重点

收稿:2008年3月, 收修改稿:2008年8月 *深圳大学科研启动基金项目(No. 200818 资助**通讯联系人 e 2mail:yang hp@https://www.360docs.net/doc/8719113044.html,. cn 纳米电化学生物传感器 * 杨海朋 ** 陈仕国李春辉陈东成戈早川 (深圳大学材料学院深圳市特种功能材料重点实验室深圳518060 摘要纳米电化学生物传感器是将纳米材料作为一种新型的生物传感介质, 与特异性分子识别物质如酶、抗原P 抗体、D NA 等相结合, 并以电化学信号为检测信 号的分析器件。本文简要介绍了生物传感器的分类和纳米材料在电化学生物传感器中的应用及其优势, 综述了近年来各类纳米电化学生物传感器在生物检测方面的研究进展, 包括纳米颗粒生物传感器, 纳米管、纳米棒、纳米纤维与纳米线生物传感器, 以及纳米片与纳米阵列生物传感器等。 关键词生物传感器电化学传感器纳米材料生物活性物质固定化 中图分类号:O65711; TP21213 文献标识码:A 文章编号:10052281X(2009 0120210207 Nanomaterials Based Electrochemical Biosensors Y ang Haipeng **

Chen Shiguo Li Chunhui Chen Dongche ng Ge Zaochuan (Shenzhen Key Laboratory of Special Functional M aterials, College of Materials Science and Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China Abstract Biosensors w hich utilize immobilized bioac tive compounds (such as enz ymes, antigen, antibody, D N A, etc. f or the c onversion of the target analytes into electroc he mically detectable products is one of the most widely used detection methods and have become an area of wide ranging research activity. The advances in biocompatible nano technology make it possible to develop ne w biosensors. A variety of biosensors with high sensitivity and excellent reproducibility based on nano technology have been reported in recent years. In this paper, the development of the researches on nano amperometric biosensors, one of the most important branches of biosensors, is revie wed. Nanoscale architectures here involve nano 2particles, nano 2wires and nano 2rods, nano 2sheet, nano 2array, and carbon nanotube, etc. Remarkable sensitivity and stability have been achieved by coupling immobilized bioactive compounds and these nanomaterials. Key words biosensors; electroche mistry sensors; nanomaterials; bioactive compounds; immobiliz ation Contents 1 Introduction to biosensors 2 Nanomaterials based electrochemical biosensors 2. 1 Challenges and developments of biosensors 2. 2 Introduction of nanomaterials 2. 3 Nanomaterials based electrochemical biosensors 2. 3. 1 Nano particles based electrochemical biosensors

生物化学期末重点总结

第二章 1、蛋白质构成:碳、氢、氧、氮,氮含量16% 2、蛋白质基本组成单位:氨基酸 3、氨基酸分类:中性非极性~(甘氨酸Gly,G)、中性极性~、酸性~(天门冬氨酸Asp,D、谷氨 酸Glu,E)、碱性~(赖氨酸Lys,K、精氨酸Arg,R、组氨酸His,H) 4、色氨酸、酪氨酸(280nm波长)、苯丙氨酸(260nm波长)三种芳香族氨基酸吸收紫外光 5、大多数蛋白质中均含有色氨酸和酪氨酸,故测定280nm波长的光吸收强度,课作为溶液中蛋白 质含量的快速测定方法 6、茚三酮反应:蓝紫色化合物,反应直接生成黄色产物 7、肽键:通过一个氨基酸分子的—NH2与另一分子氨基酸的—COOH脱去一分子水形成—CO— NH— 8、二级结构基本类型:α—螺旋、β—折叠、β—转角、无规则卷曲 9、三级结构:每一条多肽链内所有原子的空间排布 10、一个具有功能的蛋白质必须具有三级结构 11、稳定三级结构的重要因素:氢键、盐键、疏水键、范德华力等非共价键以及二硫键 12、四级结构:亚基以非共价键聚合成一定空间结构的聚合体 13、亚基:有些蛋白质是由两条或两条以上具有独立三级结构的多肽链组成,每条多肽链称~ 14、单独的亚基一般没有生物学功能,只有构成完整的四级结构才具有生物学功能 15、等电点:调节溶液pH值,使某一蛋白质分子所带的正负电荷相等,此时溶液的pH值即为~ 16、变性作用:某些理化因素可以破坏蛋白质分子中的副键,使其构像发生变化,引起蛋白质的理 化性质和生物学功能的改变(可逆性变性、不可逆性变性) 17、变性蛋白质是生物学活性丧失,在水中溶解度降低,粘度增加,更易被蛋白酶消化水解 18、变性物理因素:加热、高压、紫外线、X线和超声波 化学因素:强酸、强碱、重金属离子、胍和尿素 19、沉淀:用物理或化学方法破坏蛋白质溶液的两个稳定因素,即可将蛋白质从溶液中析出 20、沉淀:盐析:破坏蛋白质分子的水化膜,中和其所带电荷,仍保持其原有生物活性,不会是蛋 白质变性 有机溶剂沉淀:不会变性 重金属盐类沉淀:破坏蛋白质分子的盐键,与巯基结合,发生变性 生物碱试剂沉淀: 21、双缩脲反应:在碱性溶液中,含两个以上肽键的化合物都能与稀硫酸铜溶液反应呈紫色(氨基 酸、二肽不可以) 第三章 22、核苷:一分子碱基与一分子戊糖脱水以N—C糖苷键连成的化合物 23、核苷酸=核苷+磷酸 24、RNA分子含有四种单核苷酸:AMP、GMP、CMP、UMP 25、核苷酸作用:合成核酸、参与物质代谢、能量代谢和多种生命活动的调控 26、核苷酸存在于辅酶A、黄素腺嘌呤二核苷酸(F AD)、辅酶I(NAD+)和辅酶II(NADP+) 27、A TP是能量代谢的关键 28、UTP、CTP、GTP分别参与糖元、磷脂、蛋白质的合成 29、环一磷酸腺苷(Camp)和环一磷酸鸟苷(cGMP)在信号转导过程中发挥重要作用 30、DNA具有方向性,碱基序列按照规定从5’向3’书写(3’,5’-磷酸二酯键) 31、三维双螺旋结构内容:⑴DNA分子由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴盘旋而成 ⑵亲水的脱氧核糖基与磷酸基位于外侧,疏水的碱基位于内侧 ⑶两条多核苷酸链以碱基之间形成的氢键相互连结 ⑷互补碱基之间横向的氢键和疏水碱基平面之间形成的纵向碱基堆积 力,维系这双螺旋结构的稳定 32、B-DNA、A-DNA右手螺旋结构,Z-NDA左手螺旋结构

生物化学检验考试重点知识总结(1)

临床生物化学与检验 第一章 临床生物化学的概念:临床生物化学与检验实在人体正常的生物化学代谢基础上,研究疾病状态下生物化学病理性变化的基础理论和相关代谢物的质与量的改变,从而为疾病的临床实验诊断,治疗检测、药物疗效和预后判断、疾病预防等方面提供信息和决策依据的一门学科。 第二章 1,运输载体类(血浆脂蛋白:包括乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白等)的血浆蛋白质有运输和营养等功能,清蛋白(Alb)运输游离脂肪酸、某些激素、胆红素、多种药物等,蛋白酶抑制物(包括α1-抗胰蛋白酶、α1-抗糜蛋白酶、α2-巨球蛋白等六种以上)能抑制蛋白酶作用。 2.急性时相反应:当人体因感染、自身免疫性等组织损伤(如创伤、手术、心肌梗死、肿瘤等)侵害,使其血浆中浓度显著升高,而血浆清蛋白、清蛋白、转铁蛋白浓度则出现相应下降,此炎症反应过程,称之为急性时相反应(APR),该过程出现的蛋白质统称为急性时相反应蛋白(APP)。各APP升高的速度和幅度有所不同,C-反应蛋白首先升高,在12小时内-α1酸性糖蛋白也升高,尔后α1-抗胰蛋白酶、触珠蛋白、C4和纤维蛋白原升高,最后是C3和铜蓝蛋白升高,通常在2至5天内这些APP达到最高值。

正常血清蛋白电泳(SPE) 3.前清蛋白(PA):在SPE中显示清蛋白在前方故而得名,生理功能:PA为运载蛋白和组织修补材料,临床意义:①属负性APP;②作为营养不良的指标;③作为肝功能不全的指标。(n解) 4. 触珠蛋白(Hp)又称为结合珠蛋白,在SPE中位于α2区带,为α2β2四聚体,生理功能:主要能与红细胞中释放出的游离血红蛋白结合,为机体有效的保留铁。临床意义:1.溶血性疾病;2.当烧伤和肾病综合征使清蛋白大量丢失时,大分子触珠蛋白常明显增加; 3、雌激素使触珠蛋白减少,多数急慢性肝病包括急性病毒性肝炎和伴黄疸的肝硬化患者,由于雌激素分解代谢减少,血浆触珠蛋白可降低。 5.转铁蛋白(Tf)用于贫血的诊断;C-反应蛋白(CRP)是一个第一个被认识的APP,在急性炎症病人血清中出现的可以结合肺炎球菌 细胞壁C多糖的蛋白质命名为C-反应蛋白。C-反应蛋白主要用于结合临床检测疾病:(1)、筛查微生物感染;(2)、评估炎症性疾病的活动度;(3)、检测系统性红斑狼疮、白血病和外科手术后并发的感染(血清中浓度再次升高)(4)、新生儿败血症和脑膜炎的监测;(5)、监测肾移植后的排斥反应等(多选) 6.蛋白质测定一般利用下列四种蛋白质特有的性质或结构:(1)、重复的肽链结构;(2)、酪氨酸和色氨酸残基对酚试剂反应或紫外光吸收;(3)、与色素结合能力;(4)、沉淀后借浊度过光折射测

生物化学复习重点

绪论 掌握:生物化学、生物大分子和分子生物学的概念。 【复习思考题】 1. 何谓生物化学? 2. 当代生物化学研究的主要内容有哪些 蛋白质的结构与功能 掌握:蛋白质元素组成及其特点;蛋白质基本组成单位--氨基酸的种类、基本结构及主要特点;蛋白质的分子结构;蛋白质结构与功能的关系;蛋白质的主要理化性质及其应用;蛋白质分离纯化的方法及其基本原理。 【复习思考题】 1. 名词解释:蛋白质一级结构、蛋白质二级结构、蛋白质三级结构、蛋白质四级结构、肽单元、模体、结构域、分子伴侣、协同效应、变构效应、蛋白质等电点、电泳、层析 2. 蛋白质变性的概念及本质是什么有何实际应用? 3. 蛋白质分离纯化常用的方法有哪些其原理是什么? 4. 举例说明蛋白质结构与功能的关系 核酸的结构与功能 掌握:核酸的分类、细胞分布,各类核酸的功能及生物学意义;核酸的化学组成;两类核酸(DNA与RNA)分子组成异同;核酸的一级结构及其主要化学键;DNA 右手双螺旋结构要点及碱基配对规律;mRNA一级结构特点;tRNA二级结构特点;核酸的主要理化性质(紫外吸收、变性、复性),核酸分子杂交概念。 第三章酶 掌握:酶的概念、化学本质及生物学功能;酶的活性中心和必需基团、同工酶;酶促反应特点;各种因素对酶促反应速度的影响、特点及其应用;酶调节的方式;酶的变构调节和共价修饰调节的概念。 第四章糖代谢 掌握:糖的主要生理功能;糖的无氧分解(酵解)、有氧氧化、糖原合成及分解、糖异生的基本反应过程、部位、关键酶(限速酶)、生理意义;磷酸戊糖途径的生理意义;血糖概念、正常值、血糖来源与去路、调节血糖浓度的主要激素。 【复习思考题】 1. 名词解释:.糖酵解、糖酵解途径、高血糖和糖尿病、乳酸循环、糖原、糖异生、三羧酸循环、活性葡萄糖、底物水平磷酸化。 2.说出磷酸戊糖途径的主要生理意义。 3.试述饥饿状态时,蛋白质分解代谢产生的丙氨酸转变为葡萄糖的途径。

三基训练题-临床生物化学10页word

第五章临床生物化学 一选择题 1.下列可降低血糖的激素是:( ) A.胰高血糖素B.胰岛素 C.生长激素D.肾上腺素 2.长期饥饿后,血液中含量升高的物质是:( ) A.葡萄糖B.血红素 C.乳酸D.酮体 3.检测静脉血葡萄糖,如果血浆标本放置时间过长,会造成测定结果( ) A.久升高B.降低 C.不变D.无法确定 4.脑组织的主要能源供给是:( ) A.葡萄糖B.氨基酸 C蛋白质D.脂肪 5.当血糖超过肾糖阈值时,可出现:( ) A.生理性血糖升高B,病理性血糖升高 C.生理性血糖降低D.尿糖 6.下列物质不属于酮体的是:( ) A.丙酮B.乙酰乙酸 C p—羟丁酸D.丙酮酸 7.正常情况下酮体的产生是在:( ) A.肝脏B.脑垂体 C.胰脏D.肾脏· 8.胆固醇可转化为下列化合物,但应除外:( ) A.胆汁酸B.维生素D3 C.雄激素D.绒毛膜促性腺激素 9.血浆中催化脂肪酰基转运至胆固醇生成胆固醇酯的酶是:( ) A.血浆卵磷脂胆固醇脂酰转移酶 B.内质网脂酰COA胆固醇脂酰转移酶 C.天冬氨酸氨基转移酶 D.脂蛋白脂肪酶 10.由胆固醇转变成的维生素是:( ) A.维生素A B.维生素B C.维生素C D.维生素D 11.蛋白质占人体固体重量的百分率是:( ) A.90%B.45% C .20%D.lo% 12.蛋白质的元素组成是:( ) A.C、P、S、0 B.C、H、S、O C.C、H、O、N D.C、P、O、N 13.组成蛋白质基本单位的氨基酸种类有:( ) A.18种B.20种 C.21种D.23种

14.某溶液中蛋白质的含量为50%,此溶液氮的百分浓度为:( ) A.9.0%B.8.0% C.8.4%D.9.2% 15.蛋白质结构中的Q—螺旋属于:( ) A.一级结构B.二级结构 C.三级结构D.四级结构 16.酶活性测定中,对米—曼氏常数(Km)的叙述,不正确的是:( ) A.u=ymax[S]/(Km 4-正S]) B.反应速度为最大反应速度一半时,Km=ES] C.Km对选择底物浓度有重大意义 D.Km作为酶的一种特征常数,与酶的性质与浓度有关 17.关于同工酶的叙述正确的是:( ) A.催化相同化学反应B.不同组织中的含量相同 C.分子结构相同D.理化性质特性相同 18.S工制定义酶活性单位时,代号为:( ) A.pmol B.U/L C.g/L D.Katal 19.根据国际酶学委员会的决定,酶的一个国际单位是指:( ) A.最适条件下,每小时催化生成1 mmol产物所需的酶量 B.37~(2下,每分钟催化生成1 t~mol产物所需的酶量 C.25~C下,其他为最适条件,每分钟催化生成1/~mol产物所需的酶量 D.在特定条件下,每分钟转化一个/~mol底物所需的酶量 20.乳酸脱氢酶是由两种亚基组成的四聚体,一般情况下共形成同工酶的数量是:( ) A.2种B.3种 C.4种D.5种 21.胆红素主要由下列何种物质分解代谢产生:( ) A.白蛋白B.球蛋白 C.血红蛋白D.氨基酸 22.肝中参与胆红素生物转化的主要物质是:( ) A.甘氨酰基B.乙酰基 C.葡萄糖醛酸D.甲基 23.结合胆红素是:( ) A.胆素原B.间接胆红素 C.直接胆红素D.胆红素—Z蛋白 24.血清标本溶血,对下列检测指标影响最大的是:( ) A.钾离子B.钠离子. C.氯离子D.葡萄糖 25.在正常情况下体液中细胞内液与细胞外液钾离子浓度分布是:( ) A.细胞外液大于细胞内液B.细胞外液等于细胞内液 C.细胞内液大于细胞外液D.以上都不对 26.既能增强神经肌肉兴奋性,又能降低心肌兴奋性的离子是:( ) A.钙离子B.镁离子 C.氢离子D.钾离子

生物化学期末考试重点

等电点:在某PH的溶液中,氨基解离呈阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性,此时溶液的P H称为该氨基酸的等电点 DNA变性:某些理化因素会导致氢键发生断裂,使双链DNA解离为单链,称为DNA变性 解链温度(Tm):在解链过程中,紫外吸收值得变化达到最大变化值的一半时所对应的温度 酶的活性中心:酶分子中一些必需基团在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能和底物特异结合,并将底物转化为产物,这一区域称为酶的活性中心 同工酶:指催化相同化学反应,但酶蛋白的分子结构、理化性质、免疫学性质不同的一组酶 诱导契合:在酶和底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变性、相互适应,这一过程为酶底物结合的诱导契合 米氏常数(Km值):等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度 酶原的激活:酶的活性中心形成或暴露,酶原向酶的转化过程即为。。 有氧氧化:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的反应过程称为有氧氧化 三羧酸循环:是指乙酰CoA和草酰乙酸缩合生成含3个羧基的柠檬酸,再4次脱氢,2次脱羧,又生成草酰乙酸的循环反应过程 糖异生:从非糖化合物转化为葡萄糖或糖原的过程称为。。 脂肪动员:指储存在脂肪细胞中的甘油三酯,被酯酸逐步水解为游离脂酸和甘油并释放入血,通过血液运输至其他组织,氧化利用的过程 酮体:是脂酸在肝细胞线粒体中β-氧化途径中正常生成的中间产物:乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮脂蛋白:血浆中脂类物质和载脂蛋白结合形成脂蛋白 呼吸链:线粒体内膜中按一定顺序排列的一系列具有电子传递功能的酶复合体,可通过连锁的氧化还原将代谢物脱下的电子最终传递给氧生成水。这一系列酶和辅酶称为呼吸链或电子传递链 营养必需氨基酸:体内需要而又不能自身合成,必须由食物提供的氨基酸 一碳单位:指某些氨基酸在分解代谢过程中产生的含有一个碳原子的基因 半保留复制:DNA生物合成时,母链DNA解开为两股单链,各自作为模极,按碱基配对规律,合成与模极互补的子链、子代细胞的DNA。一股单链从亲代完整的接受过来,另一股单链则完全重新合成。两个子细胞的DNA都和亲代DNA碱基序列一致,这中复制方式称为半保留复制 生物转化:机体对内外源性的非营养物质进行代谢转变,使其水溶性提高,极性增强,易于通过胆汁或尿液排出体外,这一过程为生物转化 氧化磷酸化:代谢物脱氢进入呼吸链,彻底氧化成水的同时,ADP磷酸化生成ATP,称为氧化磷酸化 底物水平磷酸化:底物由于脱氢脱水作用,底物分子内部能量重新分布生成高能键,使ATP磷酸化生成ATP的过程 密码子:在mRNA的开放阅读框架区,以每3个相邻的核苷酸为一组,代表一种氨基酸。这种三联体形成的核苷酸行列称为密码子 盐析:在蛋白质溶液中加入大量中性盐,以破坏蛋白质的胶体性质,使蛋白质从溶液中沉淀析出称为盐析 糖酵解:葡萄糖或糖原在组织中进行类似的发酵的降解反应过程,最终形成乳酸或丙酮酸,同时释放出部分能量,形成ATP供组织利用 蛋白质的一级结构:指在蛋白质分子从N-端至C-端的氨基酸排列顺序 蛋白质的二级结构:多肽链主链骨架原子的相对空间位置。 蛋白质的三级结构:整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。即肽链中所有原子在三维空间的排布位置。 蛋白质的四级结构:蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用 DNA的空间结构与功能

生物化学考试重点笔记(完整版)

第一章蛋白质的结构与功能 第一节蛋白质的分子组成 一、组成蛋白质的元素 1、主要有C、H、O、N和S,有些蛋白质含有少量磷或金属元素铁、铜、锌、锰、钴、钼, 个别蛋白质还含有碘。 2、蛋白质元素组成的特点:各种蛋白质的含氮量很接近,平均为16%。 3、由于体内的含氮物质以蛋白质为主,因此,只要测定生物样品中的含氮量,就可以根据 以下公式推算出蛋白质的大致含量:100克样品中蛋白质的含量( g % )= 每克样品含氮 克数×6.25×100 二、氨基酸——组成蛋白质的基本单位 (一)氨基酸的分类 1.非极性氨基酸(9):甘氨酸(Gly)丙氨酸(Ala)缬氨酸(Val)亮氨酸(Leu) 异亮氨酸(Ile)苯丙氨酸(Phe)脯氨酸(Pro)色氨酸(Try)蛋氨酸(Met) 2、不带电荷极性氨基酸(6):丝氨酸(Ser)酪氨酸(Try) 半胱氨 酸 (Cys) 天冬酰胺 (Asn) 谷氨酰胺(Gln ) 苏氨酸(Thr ) 3、带负电荷氨基酸(酸性氨基酸)(2):天冬氨酸(Asp ) 谷氨酸(Glu) 4、带正电荷氨基酸(碱性氨基酸)(3):赖氨酸(Lys) 精氨酸(Arg) 组氨酸( His) (二)氨基酸的理化性质 1. 两性解离及等电点 等电点:在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性 离子,呈电中性。此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。 2. 紫外吸收 (1)色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在280 nm 附近。 (2)大多数蛋白质含有这两种氨基酸残基,所以测定蛋白质溶液280nm的光吸收值是分析 溶液中蛋白质含量的快速简便的方法。 3. 茚三酮反应 氨基酸与茚三酮水合物共热,可生成蓝紫色化合物,其最大吸收峰在570nm处。由于此吸 收峰值与氨基酸的含量存在正比关系,因此可作为氨基酸定量分析方法 三、肽 (一)肽 1、肽键是由一个氨基酸的α-羧基与另一个氨基酸的α-氨基脱水缩合而形成的化学键。 2、肽是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物。 3、由十个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽,由更多的氨基酸相连形成的肽称多肽 4、肽链中的氨基酸分子因为脱水缩合而基团不全,被称为氨基酸残基 5、多肽链是指许多氨基酸之间以肽键连接而成的一种结构。 6、多肽链有两端:N 末端:多肽链中有自由氨基的一端 C 末端:多肽链中有自由羧基的一端 (二)几种生物活性肽 1. 谷胱甘肽 2. 多肽类激素及神经肽 第二节蛋白质的分子结构 一、蛋白质的一级结构 1、定义:蛋白质的一级结构指多肽链中氨基酸的连接方式、排列顺序和二硫键的位置。 2、主要的化学键:肽键,有些蛋白质还包括二硫键。 3、一级结构是蛋白质空间构象和特异生物学功能的基础。

临床生物化学及检验教学大纲本科

《临床生物化学与检验》实验教学大纲(本科)实验指导书:《临床物化学与检验实验指导》,钱士匀主编, 第三版,人民卫生出版社,2009年2月 编写单位:临床生物化学实验室

《临床生物化学及检验》实验教学大纲 课程编码:05290010 课程名称:临床生物化学和生物化学检验 实验指导书:临床生物化学与检验实验指导(第三版) 参考教材:临床生物化学与检验(第四版) 总学时:120学时 理论学时:60学时 实验学时:60学时 适应专业:医学检验专业 一、实验教学目的与基本要求 临床生物化学与检验是化学、生物化学与临床医学相结合的一门边缘应用学科。临床生物化学与检验是将化学的原理和技术应用于生物体液成分的测定,为临床提供客观的诊断依据,并为监测疾病的发展和治疗效果提供可靠的指标。临床生物化学及生物化学检验是医学检验专业的主干课程。 开设实验课的目的: 1、加深学生对临床生化检验领域的理解,使学生将理性知识与感性知识有机的结合; 2、通过教师启发式的教学,培养学生严谨的工作态度,仔细和正规的操作方法,科学和敏捷的操作思路,为今后的临床生产实习打下扎实的基础。 3、通过实验以及对实验结果地评价和分析培养学生分析问题和解决问题地能力。 4、通过实验课树立学生提高临床诊断水平,为临床服务的意识,加强学生能力的培养及创新思维和能力的训练。 本实验课的基本要求: 1、使学生掌握临床生化检验中常用的技术、检测指标数据的处理和分析方法及与临床的关系。 2、掌握常见的临床生化检验项目测定的原理、操作要求、注意事项、方法学评价及临床意义。包括:蛋白类、糖类、无机离子、酶类、肝功能、非蛋白含氮化合物、血脂、血气及酸碱分析等。