城市化过程对地理环境的影响

第二章城市与环境

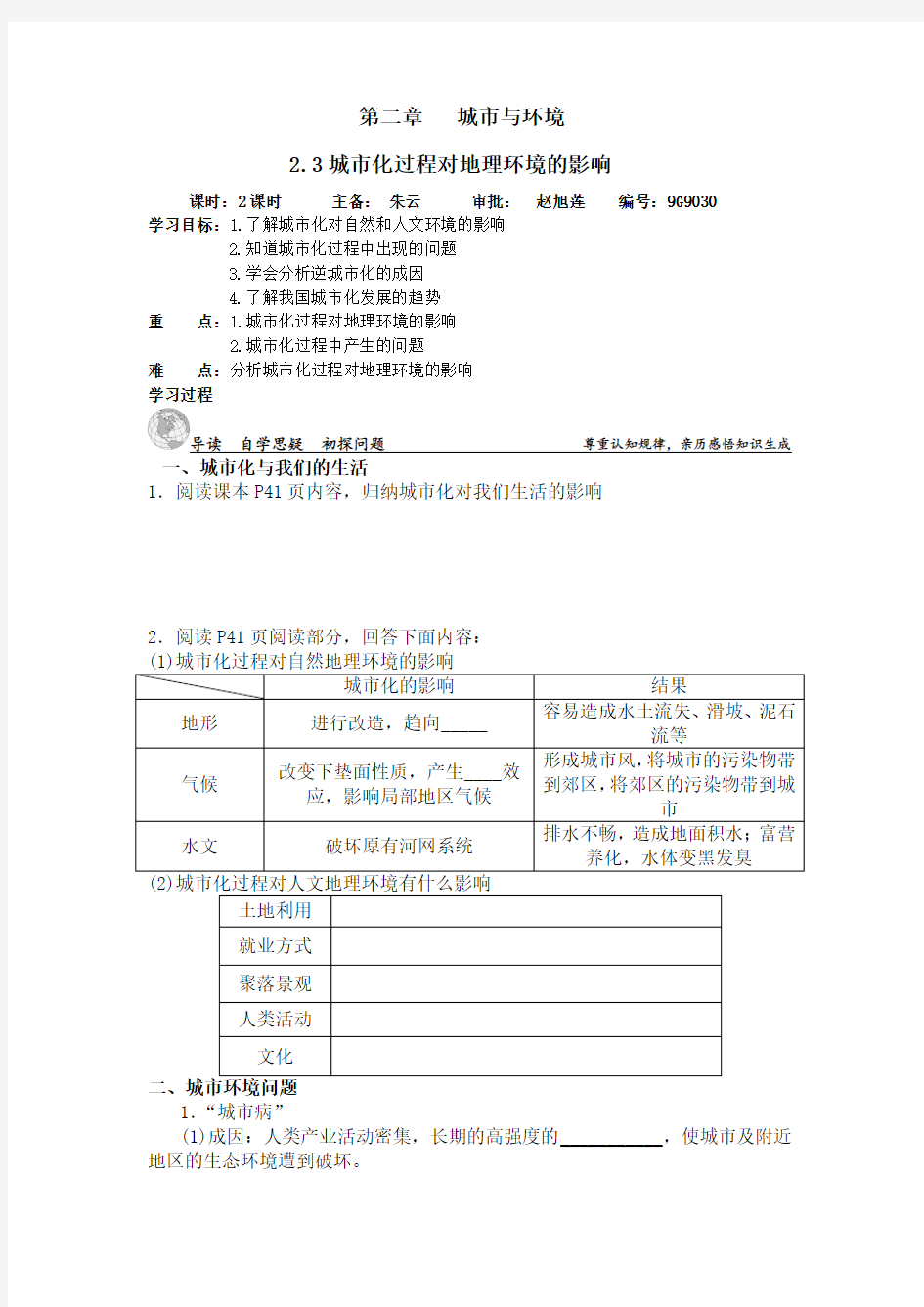

2.3城市化过程对地理环境的影响

课时:2课时主备:朱云审批:赵旭莲编号:9G9030

学习目标:1.了解城市化对自然和人文环境的影响

2.知道城市化过程中出现的问题

3.学会分析逆城市化的成因

4.了解我国城市化发展的趋势

重点:1.城市化过程对地理环境的影响

2.城市化过程中产生的问题

难点:分析城市化过程对地理环境的影响

学习过程

导读自学思疑初探问题尊重认知规律,亲历感悟知识生成一、城市化与我们的生活

1.阅读课本P41页内容,归纳城市化对我们生活的影响

2.阅读P41页阅读部分,回答下面内容:

1.“城市病”

(1)成因:人类产业活动密集,长期的高强度的___________,使城市及附近地区的生态环境遭到破坏。

(2)表现

【思考】大城市地价昂贵,向来有“寸土寸金”之说,然而上海市在地处市中心的黄浦、静安、卢湾三区交界地带,营造了20万平方米的公共绿地,你同意这种做法吗?为什么?

三、我国城市发展趋势

(1)__________城市加速发展,辐射带动功能显著增强。

(2)有更多的______人口进入城市或当地的小城镇。

(3)运用________手段提升城市现代化水平。

(4)控制_____________和生态破坏,治理各种“城市病”。

(5)强调以人为本,注重构建和谐的__________。

(6)________逐步成为区域经济增长的主导力量。

导思合作互助探究问题发展创新思维,形成主动探究与的意识和能力1.【探究材料】材料一某城市从市中心到郊区的气温变化示意图。

(1)结合材料探究:材料一反映的问题是什么?是怎样产生的?

材料二我国正逐步加强城市排水防涝防洪设施建设,解决城市积水内涝问题。到2015年底,重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。下图为某城市建设前后水量平衡示意图。

(2)结合材料探究:从水循环的角度来看,造成城市内涝的主要人为原因有哪些?

材料三伴随着“出门坐汽车”“走路不用腿”的新时代的降临,大中城市交通拥堵之况已然成为政府部门、社会各界和居民百姓心生厌烦、挥之不去的苦恼之事。人口城镇化是社会发展的必然规律,但由于人口过分集中,导致住房拥挤,2011年我国城市居民平均居住面积为35平方米,目前全国各城市中尚有51万户居民人均居住面积不足4平方米。

(3)结合材料探究:

①城市化过程带来的社会问题主要表现在交通拥挤、居住条件差,其成因主要有哪些?如何整治?

②除交通拥挤、居住条件差外,城市化过程带来的社会问题还有哪些?

2.城市化过程中产生的问题一定是不可避免的吗?

3.逆城市化是城市化的倒退吗?

包括环境污染整治和合理规划两个主要方面,如下图所示:

导练展示交流科学解题提高分析问题、解决问题的能力【基础巩固】

城市渠化是指将城市内河河道取直,硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,把天然河道变成人工明渠。据此回答1~2题。

1.我国各地在城市化过程中均存在不同程度的城市渠化现象,其主要作用是() A.改善城市供水条件B.增加休憩娱乐场所

C.提升内河航运能力D.增强排污排涝能力

2.城市渠化对地理环境产生的负面影响是()

A.河流流速减慢,泥沙淤积加重

B.底栖生物生存环境变化,生物多样性减少

C.阻断与地下径流的联系,地下水位上升

D.河道取直,水质恶化

目前,生态城市是现代城市建设的新潮流,它以环境为中心,注重可持续发展,强调资源的高效低耗和生态优等原则。据此完成3~4题。

3.目前,城市生态环境恶化的根本原因是()

A.与城市地域结构模式不合理有关

B.城市人口和工业的膨胀产生大量废弃物,超过了环境的自净能力

C.与城市所在地形、气候、河流等自然因素不合适有关

D.城市环境是人类改造自然变化最大的地方,自净能力最强

4.生态城市中心区面积最大的功能区最有可能是()

A.绿地B.工业区

C.交通区D.住宅区

某城市发展研究课题组从“四大维度”出发来设计城市与地区和谐发展指数,即“经济增长指数”、“人文发展指数”、“社会进步指数”和“生态文明指数”。读某城市“体检”图,回答5~6题。

5.图中城市“越来越胖”体现了城市在发展中存在的问题是()

A.城市片面追求经济增长,忽视人文、社会、生态建设

B.城市用地规模不断扩大

C.城市环境质量不断下降

D.城市人口规模不断扩大

6.图中所示表明,和谐城市主要看()

A.经济、社会、人文、生态的综合、平衡发展

B.城市人文、社会的发展情况

C.城市生态环境的建设

D.城市经济发展水平

2014年全国城镇保障性安居工程建设任务是基本建成480万套,新开工700万套。据此完成7~8题。

7.保障性安居工程的建设可以解决城市化过程中产生的()

A.城市洪水问题B.交通拥挤问题

C.环境污染问题D.住房困难问题

8.下图为某城市保障性安居工程规划图,其中最合理的是()

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一生态城市模式是一种理想模式,技术与自然充分融合,人的创造力和生产力得到最大限度的发挥,居民的身心健康和环境质量得到最大限度的保护。

材料二如图。

(1)图中“城市病”的表现有哪些?

(2)导致上述“城市病”的“病因”是什么?

(3)试从环境、交通、能源利用等方面设想如何将你所生活的城市改造为生态城市?

10.读甲、乙两图,完成下列问题。

(1)上海作为我国最大的城市,在经济、文化、教育等诸多方面取得了举世瞩目的成绩,但也产生了一些城市化问题,请列举上海城市化过程中可能出现的问题。

(2)上海为解决城市化过程中产生的问题,采取了一系列保护和改善城市环境的措施,你能列举两项吗?

(3)从乙图气候资料看,反映了城市气候的两种效应,分别为________和________效应,从气温和降水现象分别分析产生这两种效应的原因是什么?

【能力提升】

下图为世界及四个大洲城市化发展统计图,读图回答1~2题。

1.该图反映()

A.城市化水平与城市化速度成负相关

B.亚、非洲城市化速度较快

C.亚、非洲总体处于城市化初级阶段

D.欧洲、北美呈现逆城市化

2.新兴国家快速城镇化过程中,在城市中出现一些问题,下面描述与实际最不.相符的是()

A.无序扩张、环境质量下降

B.交通拥堵,住房紧张

C.教育配套滞后,学位不足

D.劳动力紧缺,退休年龄推迟

城市化率的高低表明农村劳动人口转移了多少。如果城市化率高,说明农村转移人口多,人口红利实现也多;反之,说明人口红利尚未实现或未充分实现。读下图,回答3~4题。

3.下列国家中,人口红利潜力最大的是()

A.越南B.菲律宾

C.印度尼西亚D.马来西亚

4.对图中国家城市化发展表述,正确的是()

A.菲律宾处于城市化初期阶段

B.印度尼西亚城市环境恶化

C.马来西亚处于逆城市化阶段

D.泰国城市中心出现空洞化

【拓展延伸】

读长江三角洲城市分布简图和上海市区及郊县土地面积变化图,完成下列问题。

(1)根据上海市区及郊县土地面积变化图,分析上海地区城镇化快速推进开始的时间。

(2)长江三角洲地区城镇化水平明显高于我国中西部地区,请说明其原因。

(3)请从资源、生态环境、人类生活等角度分析城镇化快速发展对地理环境产生的不利影响。

(4)我国正在积极推进城镇化建设。你认为我国广大农村地区实现城镇化应从哪些方面来推进?

思维导图

课后作业

反思

城市化过程与特点

第二节城市化过程与特点 上课教师:陈昌伟时间:2012.4.16(周一)下午第一节 城市化是人口和产业活动在空间上集聚、乡村地区转变为城市地区的过程,社会经济发展是导致近代城市迅猛发展的主要动力,城市化的过程主要是由时间进程带来的城市空间变化。学习城市化的过程和特点,目的是让学生认识和理解社会的重心是怎样逐渐向城市移动的。由于它是一个历史进程,很难在日常生活经验中感受到这一完整的过程,因此,教学中,建议教师从运用实际资料入手,概括出城市化的过程和特点。 教学重点 1.城市化的概念、表现及城市化的意义。 2.城市化的过程和特点。 教学难点 不同时期、不同地区城市化的过程和特点。 教具准备 投影、图片、资料等 课时安排 1课时 三维目标 一、知识与技能 1.了解城市化的概念、表现及城市化的意义。 2.运用有关资料概括出城市化的过程和特点。 二、过程与方法 1.通过收集所在城市不同时期的地图、照片或进行走访,了解城市的变化。 2.运用教材中的相关图表资料,进行讨论、分析,进一步理解城市化的过程和特点。 三、情感态度与价值观 激发探究地理问题的兴趣和动机,树立人类与自然环境协调一致的观念,增强热爱祖国、热爱家乡的情感。 教学过程 导入新课 师 1.就城市功能对城市进行分区,可划分为哪几种功能区?影响城市功能区的主要因素有哪些? 2.中心商务区有何特点?中心商务区的变动对城市有何影响? 3.中心地理论主要探讨了一定区域内城镇间的哪些关系? 学生复习回顾,总结回答。 生就城市功能对城市进行分区,可划分为商业区、居住区、市政与公共服务区、工业区、交通与仓储区、风景游览区与城市绿化地、特殊功能区等;影响城市功能分区的主要因素有自然地理条件、历史文化因素、经济发展水平、交通运输状况等。 生中心商务区是整个城市的商业核心地区,商业、服务、金融、贸易、信息等活动高度集中,建筑物以高层为主,交通运输便捷,零售商业十分发达;中心商务区的变动,对城市的用地结构、功能分区、商业网点布局和房地产价格都具有显著的影响。 生中心地理论主要探讨了一定区域内城镇等级、规模、职能间的关系,并采用六边形图形对城镇等级与规模关系加以概括。 师(承转)通过以上学习我们知道从城市个体来看,每个城市都有自己的形态,而且

城市化过程对地理环境的影响

城市化过程对地理环境的影响

第二章城市与环境 2.3城市化过程对地理环境的影响 课时:2课时主备:朱云审 批:赵旭莲编号:9G9030 学习目标:1.了解城市化对自然和人文环境的影响 2.知道城市化过程中出现的问题 3.学会分析逆城市化的成因 4.了解我国城市化发展的趋势 重点:1.城市化过程对地理环境的影响 2.城市化过程中产生的问题 难点:分析城市化过程对地理环境的影响学习过程 导读自学思疑初探问题 尊重认知规律,亲历感悟知识生成 一、城市化与我们的生活 1.阅读课本P41页内容,归纳城市化对我们生活的影响 2.阅读P41页阅读部分,回答下面内容: 城市化的影响结果 地形进行改造,趋向_____ 容易造成水土流失、滑坡、泥石 流等 气候改变下垫面性质,产生____效 应,影响局部地区气候 形成城市风,将城市的污染物带 到郊区,将郊区的污染物带到城

市 水文破坏原有河网系统排水不畅,造成地面积水;富营养化,水体变黑发臭 土地利用 就业方式 聚落景观 人类活动 文化 1.“城市病” (1)成因:人类产业活动密集,长期的高强度的___________,使城市及附近地区的生态环境遭到破坏。 (2)表现 【思考】大城市地价昂贵,向来有“寸土寸金”之说,然而上海市在地处市中心的黄浦、静安、卢湾三区交界地带,营造了20万平方米的公共绿地,你同意这种做法吗?为什么? 2.城市郊区化(又称_______) 含义由于“城市病”的困扰,城市居民向生态环境较好、房租地价便宜的郊 区或_____迁移 表现 结果市___衰落 本质城市化进程从___发展到____的新阶段 三、我国城市发展趋势 (1)__________城市加速发展,辐射带动功能显著增强。

城市化对生态环境的影响

城市化对生态环境的影响 1978年改革开放以来,我国的经济迅速发展,城市化水平也随之得到很大的提高。近30多年来,我国的城市化处在快速增长阶段,1978—2009年间,我国城市化率由17.9%提高到46.6%,年均提高0.93%。大量人口在短时间内从乡村迁移到城市,无疑给城市的生态环境造成前所未有的压力。因人口发展的要求,工业进程化加剧,产业不断升级和改造,人口的空间集聚给城市的生态环境带来了诸多问题,如大气污染,土壤污染,城市内涝,水污染,植被减少,生物多样性减少等等。中国城市化已经是一个必然的趋势,专家学者们只能探究城市化对生态环境各方面的影响以及提出一些在研究基础上的建议。本文基于10篇有关城市化对生态环境的影响的论文,对城市化对大气,水资源,土地利用,植被,生物多样性的影响作出一些总结分析。 一.城市化对大气的影响: 城市化对大气的影响主要通过下垫面的改变。下垫面改变,其上方的大气的动量,热量,物质交换也随之发生变化,导致大气环境的气象要素也发生了变化,从而使得大气环境受到影响。在《城市化过程中下垫面改变对大气环境的影响》这篇论文中,陶玮等是通过城市下垫面地—气作用模式的其中的4 套主流的不同复杂度的城市冠层参数化方案(UCM)阐明地气之间的内在作用机理,并且由这种内在作用机理推测出城市下垫面改变对区域大气环境的具体影响,辅以我国东部地区城市下垫面对空气质量的影响的个案研究。这个个案研究是用了气象—化学“在线”耦合模式即数值模拟工具的其中一种叫WRF/ChemV3.5的工具来研究的。研究结果表明污染物分布的变化对城市下垫面的扩张是敏感的。这体现在在人为源排放不变的情况下,城市下垫面扩张使得近地面和1~3 km 高处的O3,以及距地面1~2 km 高处的CO 体积分数增大;但近地CO 体积分数下降。在我国城市下垫面显著扩张的背景下,这个研究城市下垫面变化对大气环境的影响规律十分重要。这可为我国未来城市化发展格局部署与区域大气污染防控政策的制定提供科学依据。 下垫面变化对大气的影响机制和影响规律可以为具体的城市建设提供科学依据,但是对于全面的城市化发展规划来说,这只是一个小方面,不足以提供全面的参考依据。我们需要了解城市经济社会发展的多个重要的要素和城市空气质量之间的关系以及城市化对环境空气质量影响的演化规律。在《中国城市化对环境空气质量影响的演化规律研究》这篇论文中,运用2001—2010年237个地级以上城市的面板数据,共计2353个样本,应用计量经济学分析方法对面板数据进行检验,并对回归分析的变截距模型进行筛选,将城市空气主要污染物SO2,NO2,PM10的年平均浓度,综合污染指数4个空气质量指标与均GDP,人口密度,第二产业结构,建成区面积4个反映社会经济发展的指标进行回归拟合,得到我国城市经济发展与环境质量变化的关系和演化规律。研究结果表明2001—2010年,我国城市空气质量与经济发展之间的关系并不完全符合倒U 型曲线,不同的污染物类型具有不同的演化规律。10年间,随着城市经济的发展,城市空气中SO2浓度呈现下降的趋势,并到达拐点,符合倒U型曲线; 而对于NO2,PM10浓度及综合污染指数,10年间与经济发展之间呈U型关系,即现阶段呈现污染继续加重的态势。此外,城市第二产业结构比例和建成区面积与城市空气主要污染物浓度呈显著的正相关关系。探寻中国社会经济发展现阶段的环境污染特征和演化规律,不仅关系到环境污染治理,提高环境质量等方面,并且对经济政策的制定,城市化发展规划的实施具有重要的参考价值。 二.城市化对水资源的影响 随着我国城市化和工业化的推进,水资源作为基础性的自然资源和战略性的经济资源得到完全体现。与此同时,社会经济发展与水资源、水环境承载力不足的矛盾将非常突出。全国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水;在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰。在46个重点城市中,45.6%水质较差,14个沿海开放城市中有9

水资源对人口地理的影响

水资源对于人口发展的重要性 小组成员:刘月,蓝晨曦,刘巾,王增磊,陈金坤 地球上水资源现状: 地球上的水资源,从广义上来说是指水圈内的水量总体。由于海水难以直接利用,因而我们所说水资源主要指陆地上的淡水资源。通过水循环,陆地上的淡水得以不断更新、补充,满足人类生产、生活需要。 陆地上的淡水资源总量只占地球上水体总量的2.53%,而且大部分是主要分布在南北两极地区的固体冰川。虽然科学家们正在研究冰川的利用方法,但在目前技术条件下还无法大规模利用。除此之外,地下水的淡水储量也很大,但绝大部分是深层地下水,开采利用的也很少。人类目前比较容易利用的淡水资源,主要是河流水、淡水湖泊水以及浅层地下水。这些淡水储量只占全部淡水的0.3%,占全球总水量的十万分之七,即全球真正有效利用的淡水资源每年约有9 000立方千米。 陆地水体从运动更新的角度看,以河流水最为重要,与人类的关系最密切。河流水具有更新快,循环周期短的特点。科学家们又据此把水资源分为静态水资源和动态水资源。静态水资源包括:冰川、内陆湖泊、深层地下水,循环周期长,更新缓慢,一旦污染,短期内不易恢复。动态水资源包括河流水、浅层地下水,循环快、更新快,交替周期短,利用后短期即可恢复。所以,人类开发水资源时,一定要根据水循环的规律,合理、充分地利用水资源。只有促进水资源的更新,人人爱惜水资源,才能可持续地利用水资源。 水资源地理分布不均,人类面临的大难题。地球上的水资源有97%被盐化,仅有3%可直接利用的淡水资源.在这些淡水中又有2/3为冰川和积雪,1/3存在于含水层,潮湿的土壤和空气中.就是这有限的淡水,分配又极不平衡.世界每年约有65%的水资源集中在不到10个国家中,而占世界总人口40%的80个国家却严重缺水.水源最丰富的地方是拉丁美洲和北美,而在非洲,亚洲,欧洲人均拥有的淡水资源就少得多. 水资源的主要功能: 1.调节气候。水是大气的重要成分。虽然大气中仅含全球水量的百万分之一,然而,大气和水之间的循环相互作用,确定了地球水循环运动,形成支持生物的气候。大气中的水帮助调节全球能量平衡,水循环运动起着不同地区的能量传输作用。 2.塑造地球表面的形态。流动的水开创和推动土地地貌的形成,重排地表景观以及三角洲形成等。水是形成土壤的关键因素,也在岩石的物理风化中起着重要作用。 3.物质运输的功能。水可以输送多种多样材料和营养物质。水输送物质的形式有两种:溶解的矿物质和整体物质。大气中的各种颗粒物质可以沉降到水体,然后由水输送。从这一方面可以看到,水可以把环境污染物输送、扩散到更远、更广泛的区域。 4.水是一切生物必不可少的物质。生命的形成离不开水,水是生物的主体,生物体内含水量占体重的60~80%,甚至90%以上。水是生命原生质的组成部分,

城市化对水环境的影响及水环境的综合整治

城市化对水环境的影响及水环境的综合整治 1 引言 在城市的发展中,便利的城市基础设施、大规模的交通系统、发达的贸易和增加的工业生产,刺激着人口的集中,改变了城区的土地利用情况,如清除树木、平整土地、建造房屋、街道,整治河道以及兴建和完善排水管网等,造成天然田野、森林、河流的消失,并出现大量污染。人们必须维护和恢复城市生态系统,建立新的物质和能量流动体系,以保证其平衡。城市化的发展和程度直接和间接的影响到城市地区的水环境,由此带来城市雨洪控制和水质污染控制的问题。建设和完善水环境治理的基础设施并进行科学的管理,将是创造现代化城市良好的生存环境,保证其可持续发展的必要条件。为此,需要对城市水环境进行综合整治。 2 城市化对雨洪径流的影响 2.1 城市降水 城市规模的不断扩大,在一定程度上改变了城市地区的局部气候条件,又进一步影响到城市的降水条件。在城市建设过程中,地表的改变使其上的辐射平衡发生了变化,空气动力糙率的改变影响了空气的运动。工业和民用供热、制冷以及机动车量增加了大气中的热量,而且燃烧把水汽连同各种各样的化学物质送入大气层中。建筑物能够引起机械湍流,城市作为热源也导致热湍流。因此城市建筑对空气运动能产生相当大的影响。一般来说,强风在市区减弱而微风可得到加强,城市与其郊区相比很少有无风的时候。而城市上空形成的凝结核、热湍流以及机械湍流可以影响当地的云量和降雨量[1]。 1984-1988年,上海市水文总站在上海老市区(不含宝山、闵行区)149 km2内设置的13个雨量点和原有分布在郊县的55个雨量站进行平行观测,研究城市化对上海市区降雨影响的程度和范围。其研究结论包括[2]:(1)市区降雨量大于近郊雨量,平均增雨为6%;(2)市区和其下风向的降水强度要比郊区大;(3)降水时空分布趋势明显,降水以市区为中心向外依次减小;(4)城市化对不同量级降水雨日发生频次具有影响:城市化后会使暴雨雨日增多,由于大暴雨、特大暴雨时,城市化影响相对较弱,当雨量达暴雨级后,市区雨日不再增加。 2.2 城市建设 随着城市化的发展,树木、农作物、草地等面积逐步减小,工业区、商业区和居民区的面积不断增加。城市化过程也使相当部分的流域(例如小的河道、湖泊和湿地)为不透水地表所替代,减少了蓄水空间。由于

城市化过程对地理环境的影响

第二章城市与环境 城市化过程对地理环境的影响 课时:2课时主备:朱云审批:赵旭莲编号:9G9030 学习目标:1.了解城市化对自然和人文环境的影响 2.知道城市化过程中出现的问题 3.学会分析逆城市化的成因 4.了解我国城市化发展的趋势 重点:1.城市化过程对地理环境的影响 2.城市化过程中产生的问题 难点:分析城市化过程对地理环境的影响 学习过程 导读自学思疑初探问题尊重认知规律,亲历感悟知识生成 一、城市化与我们的生活 1.阅读课本P41页内容,归纳城市化对我们生活的影响 2.阅读P41页阅读部分,回答下面内容: (1)城市化过程对自然地理环境的影响 城市化的影响结果

(2)城市化过程对人文地理环境有什么影响 二、城市环境问题 1.“城市病” (1)成因:人类产业活动密集,长期的高强度的___________,使城市及附近地区的生态环境遭到破坏。 (2)表现

【思考】大城市地价昂贵,向来有“寸土寸金”之说,然而上海市在地处市中心的黄浦、静安、卢湾三区交界地带,营造了20万平方米的公共绿地,你同意这种做法吗为什么 2.城市郊区化(又称_______) 三、我国城市发展趋势 (1)__________城市加速发展,辐射带动功能显着增强。 (2)有更多的______人口进入城市或当地的小城镇。 (3)运用________手段提升城市现代化水平。 (4)控制_____________和生态破坏,治理各种“城市病”。

(5)强调以人为本,注重构建和谐的__________。 (6)________逐步成为区域经济增长的主导力量。 导思合作互助探究问题发展创新思维,形成主动探究与的意识和能力 1.【探究材料】材料一某城市从市中心到郊区的气温变化示意图。 (1)结合材料探究:材料一反映的问题是什么是怎样产生的 材料二我国正逐步加强城市排水防涝防洪设施建设,解决城市积水内涝问题。到2015年底,重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。下图为某城市建设前后水量平衡示意图。

城市化对生态环境的影响研究

城市化对生态环境的影响 摘要:城市化的快速推进在促进地区经济社会发展的同时,会给城市环境带来一些负面影响。阐述了衡阳市城市化过程中对生态环境产生的影响,为解决衡阳市城市化过程中经济发展与环境保护之间的矛盾,衡阳市未来的城市化应该走可持续发展之路,其核心就是要紧紧围绕衡阳市资源型城市转型来开展工作,并且要大力发展县域经济。 关键词:衡阳市;城市化;生态环境;可持续发展 0 引言 城市化是人类文明和进步的标志,是任何国家现代化进程中不可逾越的一个发展阶段,是工业化发展不可替代的载体。高度城市化已成为一个国家繁荣、发展的标志。但城市化的快速发展带来的弊端也是显而易见的。作为世界上人口最多的发展中国家,中国本来已经短缺的资源和脆弱的环境面临更大的压力。衡阳市位于湖南省中南部,是本省经济重心区与南部沿海经济发达区之间的过渡地带,区位优势突出,交通条件良好。其生态环境建设对湖南省可持续发展至关重要。随着城市规模的扩大和人口的增长、工业经济的发展,城市化对衡阳市生态环境造成了一定的影响。如何在不破坏生态环境的前提下,促进城市化的正常发展是衡阳市可持续发展面临的不可回避的现实。本文着重探讨在城市化背景下衡阳市生态环境所受到的影响,目的是为了了解衡阳市城市化过程中经济发展与环境保护之间的矛盾,为衡阳市未来的城市化应该走可持续发展

之路提供理论基础。 1 衡阳市城市化概况 1.1 衡阳市城市化发展现状 1.1.1 经济现状 2000年衡阳市城市人口80.06万人,占全省总人口的 10.77%,而市区gdp为0.82×105只占9.56%,人均gdp相当于全省平均水平的88.86%,相当全国平均水平的71%,但随着城市化的进程,衡阳市经济飞速发展,gdp总值有较大幅度的增长,截止至2007年,衡阳市区gdp总值达到1.75×106万元,人均gdp达到1.22万元,经济发展持续稳定。 1.1.2 城市化水平现状 改革开放以来,我市城市化进程在逐步加快,城市化率从改革开放初期的12.87%上升到2007年的41.22%。设市城市从1个增为3个,建制镇由80个增为111个,城镇规模有大幅度的增长。衡量城市化进程的一个重要标志是第二、第三产业的增幅, 2000-2007年衡阳市城市人口与第二、三产业增长速度快,2000年全市非农人口为80.6万人。从2000年以来,衡阳市城市化发展速度逐年增快,城市人口由2000年的85万人增长到2007年的95万人,gdp突破千亿。 2 城市化进程过程中对生态产生的影响 2.1 对水资源的影响 城镇化过程中,违规排污企业、违规开采煤矿的泛滥,直接

22.2《城市化过程与特点》教学设计

湘教版地理必修二第二章《城市与环境》 第二节《城市化过程与特点》教学设计 五原一中张文慧 一.课型:新授课课时:1课时 二.教学目标: 1.通过比较分析城市不同时期的地图、照片,感受城市的变化。(以深圳为例) 2.运用教材中的相关图表资料,进行讨论、分析,进一步理解城市化的过程和特点。 3、通过对“发达国家的城市化与发展中国家的城市化的异同”的探讨,养成多角度思考问题的思维习惯,逐步提高认识复杂地理问题的能力。 4、在问题剖析的过程中,引导学生大胆表达、交流、反思个人的见解,逐步提高合作学习、互相学习的能力。 5、理解并掌握发达国家的城市化与发展中国家的城市化的异同,并能由此进一步理解中国城市的发展之路以及科学的城市发展观。 三.课型目标分析论证: 1.课型目标的准确性分析: 课标解读:运用有关资料,概括城市化的过程和特点。 第一,以某城市为案例,结合该城市时间上的变化来掌握城市化的过程。 第二,运用收集的包括文字、图表、影音等各类资料说明城市化过程表现和影响。 第三,在资料的分析中落实城市化的过程与特点等重点知识,提高图文转换、概括表述等地理学习技能,培养一定的地理素养。 培养学生充分运用图表及文字资料,对地理事像进行分析概括和总结的能力,关键点是能透过现象找出本质。学生通过第一节《城市空间结构》的学习,基本能分析某城市发展的区位因素,并结合生活经历或相关知识,说出所熟知的城市变化。然而,学生受活动时空范围限制,对城市化这个概念及其动态时空发展过程缺乏全面认识,因此应该提供适当的资料作为案例或者情境,以便让学生对城市化有全面的认识。 2.课型目标的可行性分析: 本节教材包括三部分,其一是城市化的概念、主要特征和对经济社会的积极意义,其二是城市化的动力机制,其三是城市化的地区差异。本节内容与第三节是一个有机整体,是一个事物的两个方面。 (一)从城市化的概念入手,先讲城市化的主要特征,然后分析城市化对社会经济的影响,尤其是对乡村地区的影响。(二)城市化动力机制教材简单介绍了推动城市化的主要原因,内容包括城市化的一般前提、动力机制——经济增长(工业化、第三产业)两个方面。(三)城市化的特点本部分教材是以:“阅读”和“活动”形式出现的,分别介绍了发达国家和发展中国家城市化的不同特点。世界上不同的国家和地区因为社会经济发展水平差异直接导致了城市化的地区差异。本节《城市化过程与特点》的活动设计从学生身边的实例入手,学生比较容易了解,容易掌握城市化的特点和形成过程。学生从身边的事例学习起来更容易参与活动,探索规律掌握学习方法,解决实际生活中的问题。生成性问题为城市化动力机制,内容包括城市化的一般前提、动力机制——经济增长(工业化、第三产业),解决此问题可设小问题(1)原始社会有城市吗?(2)城市是人类社会第几次社会劳动大分工的产物?农业和手工业分离意味着农业生产力的发展是城市兴起和成长的前提。(3)利用“城市人口比重与国民生产总值的关系图”,引导学生比较发达国家、发展中国家、世界平均水平的差异,从而得出城市化的动力机制——经济增长(工业化、第三产业)即生产力水平的高低。绝大部分学生完成本节内容学习学习难度不大。 3.课型目标的弹性分析: 我校学生来源于农村,基础不一,部分学生学习目标不明。由于学生来自农村,对城市环境及其发展可能感到陌生,同时这部分知识在教材上呈现并不生动,不容易激发学生的学习兴趣,所以消除学生的陌生感,激发学生的学习兴趣是本节课设计教学时必须考虑的因素。而新课标的要求是运用有关资料,概括城市化的过程和特点,所以教学时应充分运用图表及文字资料,面向全体学生,设置难度适中的一系列问题,生生合作,师生互动,引导学生对地理事像进行分析概括和总结,从而独立探究得出结论,激励成功,享受学习乐趣。

城市化及其对地理环境的影响(高考题组)

市化及其对地理环境的影响(高考题组) 一、选择题(每小题只有一个正确答案) [2011·重庆卷] 图1表示我国某城市2008年部分人均用地状况。读图1回答1~2题。 图1 文综1.K1[2011·重庆卷] 2008年该城市四类人均用地中,符合国家标准的是( ) A.居住用地 B.工业用地 C.道路用地 D.绿地用地 文综2.K2[2011·重庆卷] 该城市准备打造成为区域性的物流基地,急需采取的措施是( ) A.改善居住条件 B.发展高技术工业 C.加强交通建设 D.美化城市环境 [2011·福建卷] 某城市岛国大力建设公共住房(即由政府控制的低成本住房),解决了80%以上国民的居住问题。图1示意2008年该国公共住房的空间分布。读图完成5~6题。 图1 课标文综3.K1[2011·福建卷] 该国公共住房( ) A.呈现出明显的等级分布 B.相对集中分布在城市中部 C.以中心城区为核心向外呈环状分布 D.沿快捷、高效的公共交通线分布 课标文综4.K2[2011·福建卷] 该国公共住房布局主要考虑城市的( ) A.功能分区、基础设施 B.人口分布、产业结构 C.土地价格、休闲娱乐 D.环境质

量、历史文化 [2011·天津卷] 结合图文材料,回答5题。 课标文综5.G1[2011·天津卷] 这种商业文化的传承与发展,对当前天津城市发展生产的影响主要是( ) A.扩大了商业服务的地域范围 B.提高了商品制造业的比重 C.奠定了中心商务区形成的基础 D.调整了商业区的空间布局 [2011·山东卷] 图3为我国东部地区甲、乙两城市三个年份常住人口密度分布图,图中楼高表示2000年城市商务楼相对高度。读图回答6~7题。 图3 课标文综6.K2[2011·山东卷] 下列说法正确的是( ) A.1982—2000年,两城市的市中心常住人口密度变化特征相同 B.1982—2000年,两城市的边缘区常住人口密度变化特征不同 C.2000年甲城市的人口规模比乙城市的小 D.2000年乙城市的服务范围比甲城市的小 课标文综7.K2[2011·山东卷] 关于2000年两城市功能区分布的推断,最有可能的是( )

区域城市化发展对水资源的影响与对策浅析 (终稿)

区域城市化发展对水资源的影响与对策浅析 ————以深圳市为例 摘要:随着经济的发展和社会的进步,城市化进程的加快是社会发展的必然趋势,但城市化进程的加快也造成了城市环境的变化,尤其是水环境的变化。认识城市化发展与水系统演变的内在联系、有助于维护水系统的正常功能和保持城市可持续发展。研究城市化对区域水资源的影响,对于城市用水健康循环和保障城市可持续发展具有深远的战略意义;以深圳市为例,就城市化发展进程中对水资源产生的影响进行初步分析,并提出对策建议。 关键词:区域城市化;深圳市;水资源 改革开放以来,我国城市化进程不断加快,城市化地区人口密集、建筑林立、空气污染和水环境改变,这些因素都促使城市原有的水循环发生改变,从而使城市供水不足,水污染严重等,导致出现地下水过度开采,水质恶化等一系列水资源问题。 1 深圳市城市化及水资源现状 深圳市是著名的对外开放城市,是我国最早开放的一批经济特区之一,深圳市特区面积约327.5平方公里,作为一个典型的移民城市,其常住人口从1979年的31.41万人发展到2005年的827.75万人,年均增长13.4%;其中户籍人口从31.26万人增加到181.93万人,年均增长7%;暂住人口从0.15万人增加到645.82万人,年均增长38%;人口密度大,人口增长迅速;持续增长的人口以及经济的快速发展给城市供水带来很大负担。 深圳市属亚热带海洋性气候区,全市多年平均降水量约1837毫米,降水时空分布不均,全年降水主要集中在汛期,即主要集中在每年的4-9月,约占全年降水量的85%,而汛期降水又多集中在7、8月份,降水季节变化大;降水量的年际变化幅度则更大,如:2001年降水量为2747毫米,而1963年仅为912.5毫米;年最大降水量与年最小降水量相差近3倍。全市多年平均水资源总量约为18.72亿立方米;按实际用水人口算,人均水资源占有量仅为175立方米,相当于全国人均水平的1/10,低于全省人均水平,按照联合国人均降水量少于500立方米属于极端缺水地区的标准,深圳市已经属于极端缺水地区。 2 城市化对地表水资源的影响 2.1 城市化对地表水循环的影响

城市化过程对地理环境的影响

第二章城市与环境 2.3城市化过程对地理环境的影响 课时:2课时主备:朱云审批:旭莲编号:9G9030 学习目标:1.了解城市化对自然和人文环境的影响 2.知道城市化过程中出现的问题 3.学会分析逆城市化的成因 4.了解我国城市化发展的趋势 重点:1.城市化过程对地理环境的影响 2.城市化过程中产生的问题 难点:分析城市化过程对地理环境的影响 学习过程 导读自学思疑初探问题尊重认知规律,亲历感悟知识生成一、城市化与我们的生活 1.阅读课本P41页容,归纳城市化对我们生活的影响 2.阅读P41页阅读部分,回答下面容: 城市化的影响结果 地形进行改造,趋向_____ 容易造成水土流失、滑坡、泥石 流等 气候改变下垫面性质,产生____效 应,影响局部地区气候 形成城市风,将城市的污染物带 到郊区,将郊区的污染物带到城 市 水文破坏原有河网系统排水不畅,造成地面积水;富营养化,水体变黑发臭 土地利用 就业方式 聚落景观 人类活动 文化 1.“城市病” (1)成因:人类产业活动密集,长期的高强度的___________,使城市及附近地区的生态环境遭到破坏。

(2)表现 【思考】大城市地价昂贵,向来有“寸土寸金”之说,然而市在地处市中心的黄浦、静安、卢湾三区交界地带,营造了20万平方米的公共绿地,你同意这种做法吗?为什么? 2.城市郊区化(又称_______) 含义由于“城市病”的困扰,城市居民向生态环境较好、房租地价便宜的郊区 或_____迁移 表现 结果市___衰落 本质城市化进程从___发展到____的新阶段 三、我国城市发展趋势 (1)__________城市加速发展,辐射带动功能显著增强。 (2)有更多的______人口进入城市或当地的小城镇。 (3)运用________手段提升城市现代化水平。 (4)控制_____________和生态破坏,治理各种“城市病”。 (5)强调以人为本,注重构建和谐的__________。 (6)________逐步成为区域经济增长的主导力量。 导思合作互助探究问题发展创新思维,形成主动探究与的意识和能力1.【探究材料】材料一某城市从市中心到郊区的气温变化示意图。

城市化对水环境的影响

题目:城市化对水环境的影响院系:生态环境工程学院 班级:12级环境科学 姓名:田成龙 学号:1200602036

城市化对水环境的影响 摘要:随着经济的飞速发展和城市化进程的推进,城市建设日益加快,城市规模不断扩大,尤其是城市基础设施和公用事业发展迅速。在积极进行城市化建设的同时,水环境的保护与改善已成为影响城市可持续发展的重要因素。 关键词:城市化;水环境;影响 水是城市生态系统中流量最大、流速最快的物质之一,它既是一种资源,又是一种很重要的环境因素,无论对促进城市经济的发展还是对改造、美化城市环境以及增强城市防火保卫能力都起着举足轻重、不可替代的作用。城市的水环境问题直接关系到城市经济的发展和城市居民的生存条件,是制约社会经济发展的主要因素。中小城市同样面临人均水资源占有量少、利用率低、污染严重的局面。 一、城市水环境存在的问题 (一)用水量增长过快,水资源严重紧缺 城市化、工业化的迅猛发展,加剧了水资源的紧张程度,成为城市社会经济发展的制约因素;特别是近年来,随着人民生活水平的日益提高,城市生活用水每年都在大幅度增长,部分城市已存在严重缺水问题。据调查,我国目前缺水城市达300多个,严重缺水的城市有100 多个。 我国城市用水量的逐年增长,城市人均用水量为219L/d,而中国农村人均用水量仅为89L/d,城市人均用水量是农村的两倍以上,其中,上海市每人每天的平均用水量为350~500L,是德国的3 倍多,更是农村的4~5 倍以上。水资源已成为制约城市发展的一个重要因素。 (二)地下水超采,造成地面沉降 由于地表水资源不足,加上近年来大多数地表水存在不同程度污染;许多城市大量开采地下水,城市地下水超采,造成地面不均匀沉降,形成大面积地下水漏斗;致使大量污水渗入地下,造成地下水污染,形成恶性循环。 截止2014 年,西宁市取水生产的水源包括5座地下水源和1座地表水源,设计供水能力为66.8万吨/日,实际供水输配能力为35万吨/日。供水范围以西

城市化过程与特点城市化过程对地理环境的影响

6.2城市化过程与特点、城市化过程对地理环境的影响 (时间:45分钟分数:100分) 一、单项选择题(15×4=60分) 中央经济工作会议提出,把积极稳妥推进城镇化作为应对国际金融危机、扩大国内需求和调整经济结构的重要策略,为经济长期平稳较快发展开拓新空间。据此回答1~2题。 1.衡量城市化水平的重要标志是( ) A.城市的人口数量 B.城市的数量 C.城市的用地规模 D.城市人口在总人口中所占的比重 2.下列有关“城中村”(城市郊区出现的已经转变为以从事工商业为主的村落)的叙述正确的是( ) A.基础设施建设完善,环境较好 B.是本地人口的主要居住区 C.民风淳朴、治安状况较好 D.土地资源利用效率低 读1990~2008年湖南省以及全国城市化水平比较图,回答3~4题。 3.下列有关图中内容的叙述,正确的是( ) A.湖南省城市化水平一直低于全国水平,差距还在进一步扩大 B.湖南省城市化目前处于后期成熟阶段,城市化进程基本停滞 C.2008年,湖南省城市化水平与全国差距进一步缩小 D.全国城市化进程已进入后期成熟阶段,比较平稳 4.导致湖南省城市化水平如图所示的因素主要是( ) A.没有特大城市,缺乏大城市对周边地区的辐射作用 B.资源贫乏,城市发展的后劲不足 C.工业化程度较低,产业结构不合理 D.区位优势不明显,交通闭塞

下图为中国台湾城市发展过程示意图。读图回答第5题。 5.从1950年到1989年,该地区城市发展的特征是( ) A.东部地区发展快,西部地区发展慢 B.从分散到集中,出现城市群C.大城市增长快,中小城市增长慢 D.中部地区城市发展最快 读某地区生态园林城市模式图,回答第6题。 6.下列关于图示说法不正确 ...的是( ) A.生态园林城市中生态用地比重较大,因而不会产生“热岛效应” B.动植物园苗圃可以在一定程度上保护居住区环境免受直接污染 C.该城市的道路网布局形式可以缓解市中心区的交通拥堵状况 D.外环工业仓库集中但不连片,为城市的建设发展留有余地 读我国2007年31个省(市、区)城市化水平和人均GDP收入图,回答7~8题。

城市化过程与特点

课时作业八班级姓名 2.2 城市化过程和特点马海昌2017.0 3.06 我们都爱地理 1.下图为北京城市空间扩张示意图,图中反映出北京地区城市化的标志为() A.城市人口数量增加 B.城市用地面积增加 C.城市人口比重增加 D.城市道路密度增加 读2025年世界城市分布示意图,回答2~3题。 2.世界城市分布的主要特点是() A.北美洲沿海城市数量多于内陆 B.人口1 000万以上沿海城市多于内陆 C.亚洲内陆城市数量少于北美洲 D.大洋洲的内陆城市数量多于沿海 3.与欧洲相比,南亚() A.城市化水平高 B.城市化起步早 C.城市化速度快 D.逆城市化现象显著 下图为“我国某城市中心区迁移示意图”,读图回答4~5题。 4.该地区城市化的主要表现是() A.经济水平提高 B.城市等级上升 C.交通通达度提高 D.城市地域范围扩大 5.影响该城市中心区发生迁移的主要 原因是() A.城市人口增长 B.交通方式变化 C.经济规模扩大 D.生活方式改变 6.下面的四幅图中,能正确反映城市发展一般规律的是() 读 下图,回答7~8题。

7.图中四条曲线分别代表发展中国家城市化水平、发达国家城市化水平、发展中国家城市人口和发达国家城市人口,它们对应的曲线分别是() A.①②③④ B.④③②① C.②④③① D.②①③④ 8.从图中能得到的结论是() A.发达国家城市化速度在加快 B.发展中国家城市化速度始终高于发达国家 C.2010年世界城市人口比重不到一半 D.目前世界城市人口数量以发展中国家居多 下图表示美国、英国、法国、墨西哥、巴西、埃及、印度、日本、印度尼西亚九国从1973年~1986年以及1987年~2000年两个时段内的城市化增长速度。据图完成9~10题。 9.导致图中某国两个时段内的城市化年增长速度均为九国中最慢的主要原因是() A.能源短缺,导致工业发展迟缓,影响了城市化速度 B.原有城市化程度已经相当高,可加速的空间不大 C.工业基础弱,延缓了城市化速度 D.城市化问题日益严重,政府采取政策有意识地进行 宏观控制 10.在从第一时段(1973年~1986年)到第二时段(1987年~ 2000年)间城市化速度减慢的国家中,人口老 龄化现象最严重的是() A.英国B.墨西哥C.巴西D.日本 读下列国家城市化水平与人均GDP(按购买力平价法计算得出)水平统计图,完成11~13题。11.图中反映的城市化水平与人均GDP的关系()。 A.发展阶段不同,城市化水平与人均GDP相互 影响的程度不同 B.某阶段人均GDP与城市化水平呈负相关 C.城市化发展是提高人均GDP的主要动力 D.人均GDP越高,城市化发展速度越快 12.20世纪50年代至80年代,图中四个国家在城市 化水平和人均GDP的增长速度方面最快的是 ()。 A.印度B.中国C.日本D.德国 13.与其他三个国家相比,中国的城市化()。 A.发展水平较高B.应加快发展 C.发展速度最快D.应限制发展

城市化过程与特点教案

城市化过程与特点教案 溆浦圣达学校袁道满 教学目标 1、了解城市化的含义和标志以及意义; 2、理解社会经济发展对城市化进程的推动作用; 3、理解并掌握发达国家和发展中国家城市化特点。 教学重点及难点 1、城市化的主要标志; 2、城市化的动力机制; 3、解释郊区城市化、逆城市化现象; 教学课时:1课时 教学过程 城市化过程与特点 导入新课 一位美国经济学家曾经预言,美国的高科技和中国的城市化是21世纪最重要的两件大事。城市化正在改变着我们的生活,也决定着我们的未来。 那么,同学们知道什么是城市化吗?城市化有一些什么样的表现呢? 展示图片:中国第一大城市—上海 通过分析:上海城市用地的变化和上海城市人口的变化 思考:从上述两幅图中你得到了什么结论? 一、城市化 农村人口向城市地区集聚 1. 概念 乡村地区转变为城市地区 劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移 2. 标志城市用地规模不断扩大 城市人口在总人口的比重不断上升 下图表示一个地理事物由t1到t4的历史发展过程,读图后完成下列要求: (1)、这个过程中城市的变化特征是: ①、; ②、; ③、。 (2)、在这个过程中城乡人口比重的变化趋势是。 (3)、此过程称为。

二、城市化动力机制 合作探究二:城市化的过程主要是由时间进程带来的城市空间的变化。阅读P37教材图文,思考: 1. 是什么力量推动了城市化的发展? 2. 城市化还与哪些进程有关系? 3. 世界城市化进程有何突出的特点? 总结出:城市化的动力—社会经济的发展 农业发展农业劳动生产率提高剩余劳动力 社会经济发展工业发展城市化 安排大量劳动力就业 服务业发展 三、城市化特点 2、区分:城市化、郊区城市化和逆城市化 四、课堂练习 1、衡量城市化水平最重要的指标是() A、城市人口增加,乡村人口减少 B、城市人口占总人口的比重 C、乡镇企业规模的扩大 D、城市用地规模的扩大 2、关于发展中国家城市化的特点,叙述正确的是() ①城市化水平低,1990年城市人口比重只有33% ②城市化起步晚,发展不合理 ③城市化起步早④出现逆城市化 A、①② B、③④ C、①③ D、②④ 3.下面四幅图中能正确反映城市发展一般规律的是( ) 发 市 展 市城 ) 乡 镇城 图 ( 例 : 4.二战后,发展中国家城市化进程较快的主要原因是( ) A.大量引进外资,加强城市建设,城市规模迅速扩大 B.发展中国家取得民族独立,经济迅速发展 C.发展中国家轻视农业的发展,重视城市的发展 D.发展中国家的社会经济发展水平较高,超过了发达国家

城市化对地理环境的影响-习题及解析

城市化对地理环境的影响 1.下列关于珠江三角洲地区工业化和城市化发展过程中出现的问题,叙述错误的是 A、生态环境日趋恶化 B、产业升级面临困境 C、城市建设相对落后 D、因用地紧张导致大面积围湖造田 正确答案:D 解题思路 本题考查城市化。珠三角地区的基塘农业的土地利用方式,利用低洼地开辟鱼塘,使湿地增加。故D项说法错误。 2.城市建设导致了当地 A、地下水位上升 B、地面径流汇集速度减慢 C、蒸发量增加 D、汛期洪峰流量加大 正确答案:D 解题思路 城市化由于改变了地面状况,故使下渗减少,则地表径流增加,地下径流减少;蒸发减少。故D项正确。 3.目前城市生态环境恶化的根本原因是

A B、城市人口工业的膨胀产生 C、与城市所在地形气候河流等 D、城市环境是人类改造自然变化最大的地方,自净能力最强 正确答案:B 解题思路 本题考查城市环境问题。城市环境恶化的根本原因是人口和产业活动密集,长期的工业生产大量排放废弃物。 4.人类作用于环境最深刻、最集中、污染最严重的区域是() A、林区 B、牧区 C、乡村 D、城市 正确答案:D 解题思路 本题考查城市化。城市是人类对环境影响最深刻、最集中、污染最严重的区域。 5.要减少城市中心区在下雨时期的地表径流,下列措施合理的是 A、将市中心的地表水调往郊区 B、扩大城市的规模 C、适当减少绿地面积 D、推广使用渗水砖 正确答案:D

解题思路 城市地表径流远远多于郊区,部分径流不能变为地下径流,因此为了减少城市内涝,可推广使用渗水砖。 6.解决示城市环境问题的合理措施有 A、建设新城区,扩大城市规模 B、减少二氧化碳排放,削弱城市热岛效应 C、研制新型制冷设备,减少氟氯烃化合物排放 D、建设卫星城,分散城区的人口和工业 正确答案:D 解题思路 解决环境污染严重,环境质量差的有效措施就是分散措施职能,建设卫星城,分散城区的人口和工业。 7.目城市热岛形成的主要原因是() A、城市上空多尘埃物质 B、城市绿地面积小 C、人类生产生活释放大量的热量 D、人类活动排放大量的温室气体 正确答案:C 解题思路 城市人口集中,工业,交通工具等因素人为释放大量的热量,市区温带高于郊区,形成城市热岛效应。选择C项。

城市化及其对地理环境的影响(模拟题组)

城市化及其对地理环境的影响(模拟题组) 一、选择题(每小题只有一个正确答案) 【2011·北京海淀期末】右图为“广州市不同年份常住人口数量统计图”。回答1~2题。 1.据图分析,下列说法正确的是() A.城市人口不断增加,农村人口逐年下降 B.2001年前城市人口增加主要源于当地农村人口的转化 C.2001年后农村人口向城市转移加快 D.广州未来的城市化速度将不断加快 2.近年来引起广州城市化水平变化的根本原因是() A.国家户籍政策的调整 B.社会生产力的发展 C.乡村基础设施的完善 D.城市用地规模扩大 【2011·石家庄一质】图2 示意我国明清时期部分城市分布,读图回答3~4题。 3.关于图示城市①~④区位条件的分忻,正确的是()

A.城市①建都历史悠久,采矿业发达 B.城市②地处中部,属全国行政中心 C.城市③受宗教影响,人口密集 D.城市④地处沿海,对外贸易便利 4.关于图示各河流的叙述,正确的是() A.甲河径流量大、通航里程长,是我国航运价值最大的河流。 B.甲、乙两河之间有运河沟通,该运河开通的主要意义是加强了我国南、北方的交流 C.丙河源远流长,水量远大于乙河 D.丙河对丁河的影响主要是减轻了丁河流域内的洪涝灾害 【2011·济南一质】读某国工业化、城市化进程比较图,回答5~6题。 5. 关于该国工业化、城市化进程特点的叙述,正确的是() A. 城市化与工业化呈同步增长趋势 B. 阶段I工业化进程速度比城市化快 C. 该国可能属于发展中国家 D. 阶段Ⅱ工业化促进了城市化发展 6. 阶段Ⅲ,该国第二产业新增就业机会主要来自() A. 技术密集型产业 B. 能源密集型产业 C. 劳动密集型产业 D. 资源密集型产业 【2011·惠州三调】图①为“某市同一地区不同时期地价曲线图”,图②为“该市城市规模的变化图”,读图完成7~8题。 7.图①中郊区地价变化的原因最有可能是()

城市化对人们生活的影响

简述城市化对人们生活的影响 城市化也称为城镇化,是指随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。在此,我将城市化中的人们化分为三种类型,分别是原城市居民、新城市居民、固定农村居民,以下会分别阐述城市化对不同类型居民的影响。 城市化对原城市居民的影响 城市化的一个主要显性特征就是随着城市化的不断深入发展城市面积逐渐扩大。城市面积的扩大,随之而来的就是基础设施兴建与完善,具体表现在能源设施、供排水设施、交通设施、邮电通信设施、环保设施、防灾设施等的建设上。电力、煤气、天然气、液化石油气、暖气和新兴太阳能等相关的设施带给居民充足便利的生活能源,水资源保护、自来水厂、供水管网、排水和污水处理等相关设施给居民带来干净的水源、带走污水,道路、桥梁、隧道、地铁、轻轨高架、公共交通、出租汽车、停车场、轮渡、航空、铁路、航运、长途汽车和高速公路等相关设施方便了居民的日常出行及对外远行,邮政、电报、固定电话、移动电话、互联网、广播电视等相关设施丰富了居民的生活和交往方式,园林绿化、垃圾收集与处理、污染治理等设施带给居民舒适干净的生活环境,消防、防汛、防震、防台风、防风沙、防地面沉降、防空等设施保障居民的财产与安全,学校、医院等设施提高了居民的文化与健康水平。作为原城市居民,是最先享受到城市化的福利的。以上提及的都是给居民带来的有利影响,但现实社会并不是按照理想状态发展的,在城市化的进程中会产生许多不利于城市居民生活的问题,例如环境污染严重,原有生态环境改变,环境质量下降,趋于恶化、中心区人口密集、交通拥挤、地价房租昂贵,居住环境差、失业人口增多、社会秩序混乱等等这些都会给居民带来不舒服的生活体验。 城市化对新城市居民的影响 随着城市化的不断发展,许多农村人口向城市流动并暂住或定居于城市,一些乡村直接发展为城市,等等这些原因形成新城市居民。城市化对原城市居民的影响同样作用于新城市居民。城市化更多的是改变了他们原有的生产生活方式,提供了更加丰富的人生体验,开拓了新视野,提高了生活、文化、健康水平。但是所产生的社会问题也是更为严峻,生产生活方式的改变带来的是生存问题,乡村变城市带来的是环境的污染、生态的破坏,大量进城人员增加了基础设施的压力,不同地区人员的集聚产生的不同价值观、文化观、生活方式的碰撞会影响社会的稳定。 城市化对固定农村居民的影响 城市化对农村的影响也是比较大的,城市面积的扩张,会导致农村土地面积的减少,当然农村固定居民在城市化浪潮中也在减少。城市化中的各种福利会或多或少顾及到农村居民的头上,农村居民的物质生活及精神生活都得到了极大的改变。城市化的不断深入发展,在一定程度上会改变农村生产结构、生产方式、生产类容等,带给农村新的气象。在享受福利的同时也承受着伴随福利的不良影响,农村作为城市污染的主要排放地,各种城市污染排放到农村,导致农村生态的严重破坏。传统村落也消失在城市化之中。农村人口结构的变化也是不容忽视的,大量农村青年变为新城市居民,提高了农村实际老龄化程度。 来自国家统计局的数据显示,2015年中国城市化率达56.1%,随着社会的发展,这一数