树枝状聚合物合成方法的新进展

基金项目:国家自然科学基金资助(项目编号:29874020,59573029);

作者简介:朱鸣岗(1970-),男,1993年毕业于山东大学化学院,获理学学士学位。现跟随张其震教授攻读硕士学位,主要从事树状聚合物及液晶高分子的研究;

3通讯联系人。

树枝状聚合物合成方法的新进展

朱鸣岗,张其震3

,侯昭升

(山东大学化学与化工学院,济南 250100)

摘要:总结了树状聚合物的几大类合成方法,及其反应机理,着重介绍了这方面的一些最新的

发展。

关键词:树状聚合物;超枝聚合物;树状大分子;合成方法 树状大分子(DE NDRI MER )是通过枝化基元逐步反应得到的、高度枝化的、具有树枝状结构的超大分子。其结构有着极好的几何对称性,而且分子的体积、形状可以得到精确控制。但是其结构的完美性也要求在合成的每一步,核心分子的末端活性基团必须反应十分完全,且每一步的产物必需经过彻底纯化,所以产率很低。这大大限制了树状大分子的工业生产。而超枝聚合物(HY PER 2BRANCHE D PO LY MER )[1]的结构不要求高度完美,支化度[2]

DB <100%,且有着一定程度的分子量分布。超枝聚合物做为一种聚合物,较之树状大分子更趋近于网状结构。一般采用一步聚合的方法来合成超枝聚合物,所以易于工业化生产。这两类结构都高度枝化,较之线性结构的物质,都具

有较高的溶解性和较低的粘度[3],被通称为树状聚合物(DE NTRITIC PO LY MER )。随着对树状聚合

物各方面研究的不断深入,许多独特的性质逐渐被人们发现,其应用前景越来越引起人们的关注,如在催化

[4,5]、医药[6,7]、微电子[8]、服装面料[9~13]、染料[14~19]、塑料[20]、液晶材料[21~23]、纳米新材

料[24,25]等方面,都有许多新的应用。树状聚合物正处在广泛应用的前夕,找到合理、高效的合成方法逐渐成为研究热点。树状聚合物已经经历了几十年的历史,早期的发展情况已有人论述

[26]。本文对近几年来树枝状聚合物合成的新方法,尤其是新机理进行了大致总结。

1 加成反应

作为一种基础的有机反应,加成反应在树状聚合物的合成中得到了广泛的应用。含有硅氢键的化合物与不饱和化合物的加成反应,既硅氢加成反应或硅氢化反应,能将杂原子硅引入树状聚合

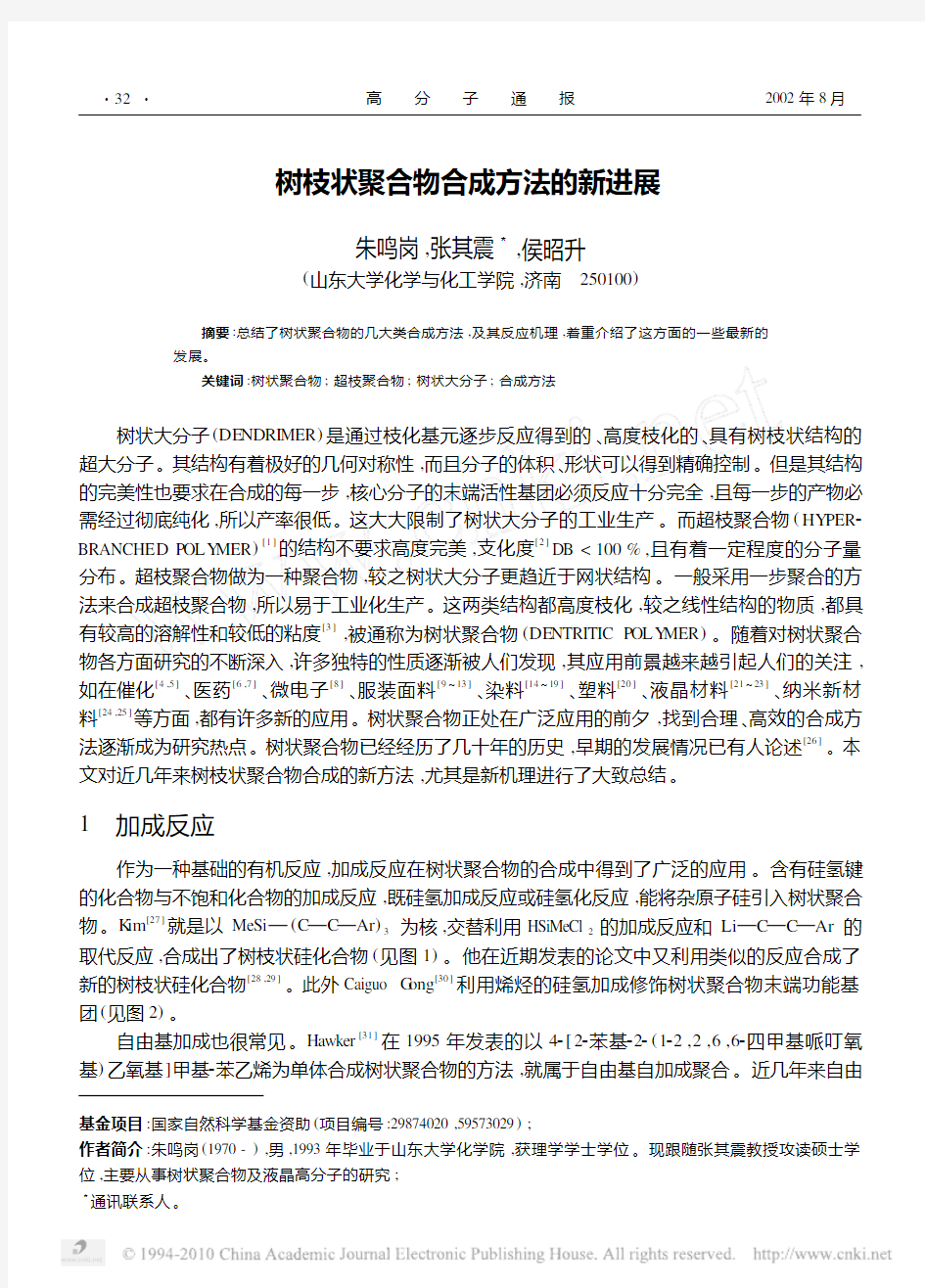

物。K im [27]就是以MeSi (C C Ar )3为核,交替利用HSiMeCl 2的加成反应和Li C C Ar 的取代反应,合成出了树枝状硅化合物(见图1)。他在近期发表的论文中又利用类似的反应合成了新的树枝状硅化合物

[28,29]。此外Caiguo G ong

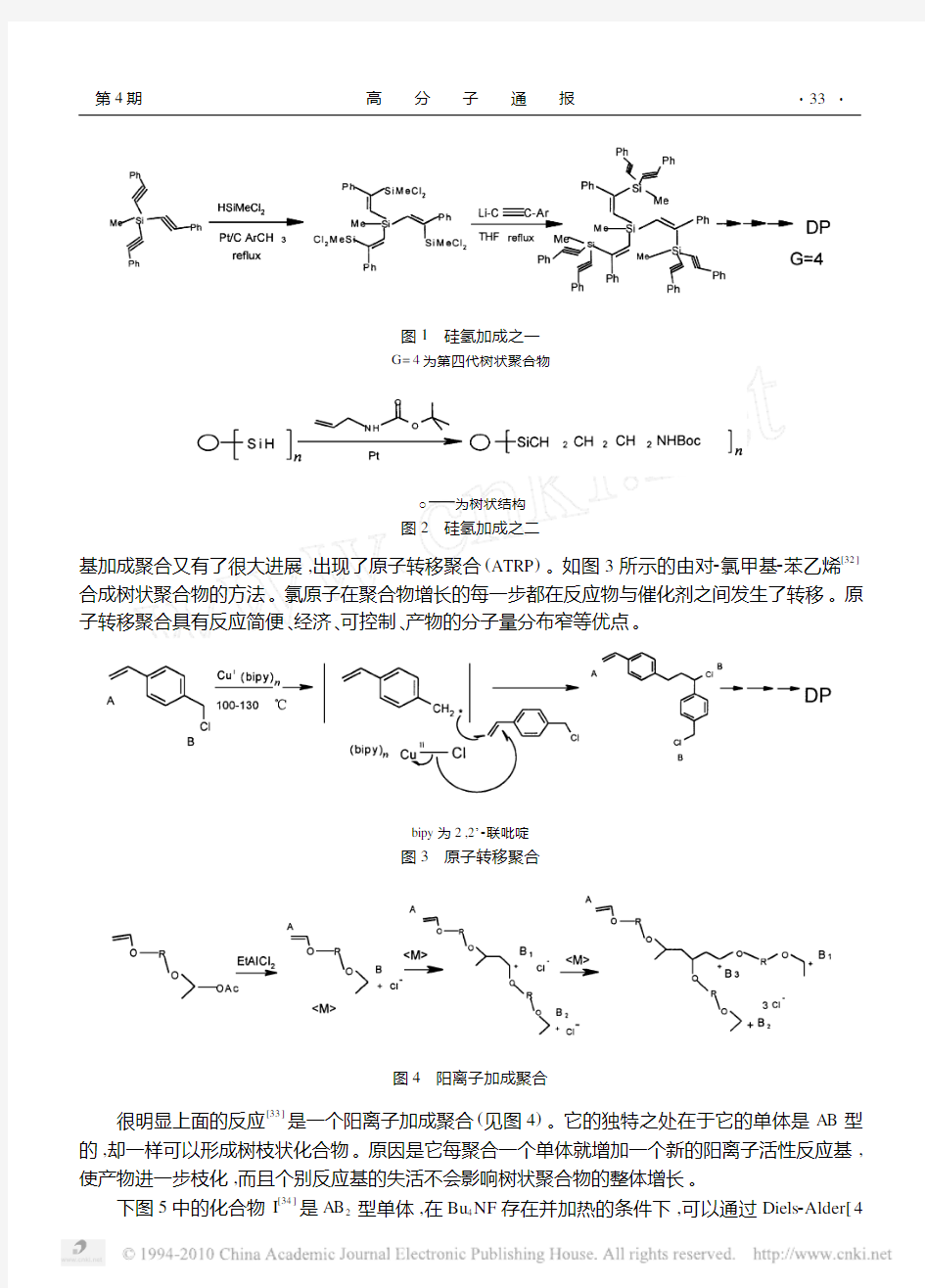

[30]利用烯烃的硅氢加成修饰树状聚合物末端功能基团(见图2)。自由基加成也很常见。Hawker [31]在1995年发表的以42[22苯基222(122,2,6,62四甲基哌叮氧

基)乙氧基]甲基2苯乙烯为单体合成树状聚合物的方法,就属于自由基自加成聚合。近几年来自由

G=4为第四代树状聚合物

○为树状结构

图2 硅氢加成之二

基加成聚合又有了很大进展,出现了原子转移聚合(ATRP)。如图3所示的由对2氯甲基2苯乙烯[32]

合成树状聚合物的方法。氯原子在聚合物增长的每一步都在反应物与催化剂之间发生了转移。原

子转移聚合具有反应简便、经济、可控制、产物的分子量分布窄等优点。

图3 原子转移聚合

图4 阳离子加成聚合

很明显上面的反应[33]是一个阳离子加成聚合(见图4)。它的独特之处在于它的单体是AB型的,却一样可以形成树枝状化合物。原因是它每聚合一个单体就增加一个新的阳离子活性反应基,使产物进一步枝化,而且个别反应基的失活不会影响树状聚合物的整体增长。

下图5中的化合物I[34]是AB

2型单体,在Bu4NF存在并加热的条件下,可以通过Diels2Alder[4

+2]反应合成树状聚合物。反应中羰基以C O脱去,五元环中的两个共轭双键与另一分子的C C键发生环加成反应,生成新的苯环,进而将两个单体分子联在一起。Weil[35]及Wiesler[36]采用类似的方法合成出聚亚苯基树状大分子。H obs on和Feast[37,38]以CH

CRC(O)

2

NHCH2CH2NH3+Cl-为单体,利用Michael加成反应合成树状聚合物:聚酰胺2胺树脂(PAMAM),并对此类分子树枝内部具有的分子识别功能进行了深入研究。Web等人[39]利用乙酰苯的乙酰基邻位上的两个H与烯烃或炔烃加成制树状聚合物(见图5)。

图5 乙酰苯的加成聚合

Ash ootosh等人[40]通过氨基与异氰酸根之间的加成反应合成出了以脲基连接的树状大分子。他们采用收敛法,用52氨基2邻苯甲酸乙醋和Boc52氨基2间苯二甲酰叠氮分步制得巨大树楔。此反应定量进行,且副产物为N

,所以产物无须纯化。这在树状大分子的合成中是非常罕见的。

2

2 缩合反应

作者工作组[41,43]在1997年首次合成出结构完美的液晶态树状大分子的工作中,就有两步重要反应步骤属于缩合反应(见图6)。在步骤(1)中通过格氏反应脱去MgCl

,步骤(3)中通过醚化反应

2

脱去了HCl。

图6 含钯树状金属配合物的合成

醇酸缩合反应是一种非常普遍的方法,如2,22二羟甲基2乙酸可通过酯化反应聚合成树状聚合物。Hult[44]1996年对酸催化由2,22二羟甲基2丙酸合成树状聚合物进行了更加深入的研究。他发现以多元醇为核心,可以防止交联,并降低分子量的分散性;只有在醇酸反应的转化率高于92%时,才可以合成出树状聚合物;提高反应转化率的方法有选择较低熔点的核心化合物,使反应混合

物分相,选择最佳反应时间,等等。

苄基氯或苯甲基醇经历阳离子缩合生成树状聚合物。生成的苄基阳离子对另一分子的邻对位进行亲电取代(见图7)。1995年Feast[45]用酯交换反应合成树状聚合物,以(Ⅱ)为核心(B

3型),用(Ⅲ)(AB2型)与之反应,可以很好地控制产物的构型。

图7 苄基氯的阳离子缩合

聚酰胺类树状聚合物也是由缩聚反应制成的。K omber等人[46]在2001年用1,3,52苯三酸和对苯二胺,以三苯氧基膦和吡啶做为缩聚剂,在80℃的条件下,反应90min,制成分子量为42000的树状聚合物。用酰氯与胺基的缩聚[47,50]一样可以制成树状聚合物,如3,52二胺基2苯酰氯或32胺基邻苯二酰氯的聚合。

聚醚类超枝聚合物数量不多,主要以聚苯醚和聚亚苯醚为主。在K

C O3的条件下,3,52二羟基苄

2

基溴可生成树状聚合物[51],分子量随溶剂的不同而不同。214162三溴苯酚可通过自由基中间体生成树状聚合物[52]。在加入引发剂之前,用K OH溶液尽可能多地溶解单体,可以提高产物的分子量。

3 开环聚合

近几年来,随着可控制的开环聚合技术同枝化技术相结合,不断出现了许多开环聚合的新单体,并且涉及到了许多新机理。如(Ⅳ)的聚合[53](见图8)。首先-OH夺取单体羟基的氢原子,生成一个R

O-离子,然后R1O-进攻另一分子中的三元环中的仲碳原子,并使之开环,又形成一个1

R2O-离子。此后另一单体将H转移给R2O-,本身成为酚盐,继续同(Ⅳ)中的另一三元环反应。如此不断地枝化反应下去。此反应的一个特征就是含有一个质子转移过程。用氯代醇代替碱做引发剂,可更有效的控制反应。

图8 开环聚合反应之一

FrΥchet[54]等人合成出了基于(Ⅴ)为单体的超枝聚合物(见图9),反应如下:

图9 开环聚合反应之二

反应的引发和持续都是通过伯醇的亲核取代的开环反应进行的。Frey等人[55,56]介绍了利用阴离子开环反应合成树状聚合物的方法(见图10)。首先催化剂夺去作为核心化合物的多元醇的羟基中的H,生成的3个氧负活性离子分别进攻(M)中的环仲碳原子,三元环开环后生成一个氧负活性离子,(M)中的羟基也同样演变成为氧负活性离子,反应如此进行下去,最终可得超枝聚合物。此反应可得到分子量分布很窄的产物,M wΠM n=1.1~1.4,很有实用价值。可以用来合成水溶性的且生物相溶性好的聚醚,制造染料的纳米级载体,以及液晶材料。

图10 开环聚合反应之三

4 乙烯基自缩聚聚合

1995年FrΥchet等人[57]提出了乙烯基自缩聚聚合(SC VP)。其方法如下所示(见图11)。

型的自缩聚聚合

图11 AB型单体转化为AB

2

[58]等人在SC VP 此类反应的特点为AB型单体可进一步转化为AB

2型,它属于链反应。2000年Hew

的基础上提出了ABΠB′型单体的自由基交替共聚的方法,将乙烯基自缩聚聚合加以发展。反应可以在主链悬基团上以适当长度的间隔基进行进一步的枝化(见图12,13)。

图12 AB ΠB ′

型单体的自由基交替共聚

图13 图12所示反应产物的整体结构G=1(第一代树状聚合物);G=2(第二代树状聚合物)

5 基团转移自缩聚聚合

Sim on [59]

于1997年首次用基团转移自

缩聚聚合来合成树状聚合物。其机理如下图14所示,反应每进行一步就有一个活性

基团发生转移。Sakam oto [60]在和Sim on 差

不多的时间内用相同的单体做了类似的工

作。他明确地指出“反应中,乙烯酮硅烷基

缩醛基团是一个潜在的活性增长点。可以

用一亲核试剂激活它,使之成为一个裸露

的活性阴离子……将链内部的活性阴离子

及时地隐化,可以提高支化度。”M ori [6]等人

用类似的方法合成了表面嫁接超枝化合物

。图14 基团转移自缩聚聚合

6 络合反应

有一类含有金属元素的树状聚合物,由于他们独特的物理性质和在催化方面的应用前景,近几十年中逐渐成为一个新的研究热点。此类树状聚合物的合成过程中包含的络合反应,同前面的那些有机反应有着明显的不同。一般以含有孤电子对的非金属原子,如P 、S 等,同有空轨道的金属原子,如Au 、Ru 、Zn 、C o 、Pt 、Cu 、Ni 等,络合形成配位键。如图15所示的反应就是在P —Ru 之间形成了配位键[62,64]。作者[42]于1998年首次合成出了含钯的树状金属配合物,就是用碳硅烷树状分子的末

端介晶基团同Pd (Ⅱ

)配合(见图6)。Balzani 等人[65,66]合成出了直接以金属钌原子参于骨架构成的树状大分子。22个Ru 原子将21个2,32二(22吡啶基)2吡嗪分子络合连接起来,分子外围还络合了24个2,22二吡啶分子。此大分子可用做多电子转移催化剂,可强烈吸收可见光。van Bommel 合成出了以铼原子为核的水溶性树状

图15 含钌树状金属配合物的合成

大分子[67]。含有二茂铁的树枝状聚合物也是近年来的一个研究热点。王立等人对此进行了专门介绍[68]。本文不再赘述。

7 固相聚合

,利用固相聚合很难得到高代的树状大分子[69]。Bharathi[70]推测这一特性在合成树状聚合物方面可以用来控制产物的分子量,并用实验验证了这一设想。他们以处于固相的邻笨二碘基团为活性核心增长点,以3,52二碘苯炔为单体,制得了分子量分布很窄的树状聚合物(聚合分散度polydispersity<1.3)。固相聚合还可以避免在溶液聚合中发生的分子内环化,确保由固相分离下来的聚合物仅有一个核心功能基团,易于制得内部结构相同的各种超枝共聚物。

8 结束语

树状聚合物是一个展现出旺盛生命力的年轻领域。在其性能与应用成为研究热点的同时,其合成方法有了很大发展,已从纯碳氢链,杂原子链,扩展到有机金属类,预计树状聚合物的工业化生产已为期不远。

感谢国家自然科学基金对本工作的资助。

参考文献:

[1] K im Y H,W ebster O W.P olym Prepr(ACS Div P oly Chem),1998,29:310.

[2] K im Y H,W ebster O W.J Am Chem S oc,1990,112:4592.

[3] W ooley KL,FrΥchet J M J,Hawker C J.P olymer,1994,35:4489.

[4] Persigehl P,W est N,Z immermann B,Nuyken0.Presented at the Freiburger M akrom olekularem K ooolquium,Freiburg,2000.

[5] G root,D,W aal B F M,Reek J N H,Schenning,et al.J Am Chem S oc,2001,123(35):8453.

[6] R oy R,Z anini,D,M eunier S J,J Chem C ommun,1993,1869.

[7] K obayashi H,K awam oto S,et al.Bioconjugate Chem istry,2001,12(4):587.

[8] Hedrick J L,Hawker C J,M iller R D,et al.M acrom olecules,1997,30:7607.

[9] Schmal johann D,V oit B I,Jansen J F G A,Hedriks P.M acrom ol M ater Eng,2000,275:31.

[10] Johanss on M,Hult A.J C oat T echnol,1995,67:35.

[11] Hult A,Johanss on M,M almstrom E.M acrom ol Sym po,1995,98:1159.

[12] G opala A,Wu H,Xu J,Heiden P J.Appl P olym Sci,1999,71:1809.

[13] Huybrechts J,Dusek K.Surf C oat Int,1998,82:124.

[14] Sunder A,K rmer M,Hanselmann R.Angew Chem,1999,111:3758.

[15] Schmal johann D,P otschke P,V oit B I.M acrom olecules,1999,32:6333.

[16] M almstrom E,Johanss on M,Hult A.M acrom ol Chem Phys,1996,197:3199.

[17] Schmal johann D,Haussler L J A.M acrom ol Chem Phys,2000,201:49.

[18] de Brabander2van den Berg E M M.J C M(DS M Research)Int Patent E097Π1998,1996.

[19] de Brabander2van denBerg E M M.J C M(DS M Research)Chem Abstr,1997,127:82286.

[20] Huber T,Bomber H,K ronek J,V oit B J.M acrom ol Chem Phys1996,200:126.

[21] Sunder A,Quincy M.2F,Frey H.Angew Chem Int Ed,1999,38:2928.

[22] Percec V,K awasum i M.M acrom olecules,1992,25:3843.

[23] Reina A,G erken A,et al.M acrom ol Chem Phys,1999,200,1784.

[24] Janssen J F G A,de Brabander2van denBerg E M M,M eijer E W.Scince,1994,266:1226.

[25] G r hn F,K im G,Bauer B J,et al.M acrom olecules,2001,34(7):2179.

[26] 李于飞.高分子通报,1993,3:155.

[27] K im C.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2000,38:2749.

[28] K im C,K im H.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2001,39:3287.

[29] K im C,Park E.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2001,39:2308.

[30] Caiguo G ong.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2000,38:2970.

[31] Hawker C G,FrΥchet J M J,G rubbs R B,Dao J.J Am Chem S oc,1995,117:10763.

[32] G aynor S G,Edelman S,M aty jaszewski K.M acrom olecules,1996,29(3):1079.

[33] A oshima S,FrΥchet J M J,G rub R B,Hemm l M,Leduc M.P olym Prepr,1995,36(1):531.

[34] Berresheim A J,Mūller K.Chem Rev,1999,99:1747.

[35] W eil T,W iesler U M,Herrmann A,et al.J Am Chem S oc,2001,123(33):8101.

[36] W iesler U M,Berresheim A J,et al.M acrom olecules,2001,34(2):187.

[37] H obs on L J,Feast W J.Chem C ommun,1997,2067.

[38] H obs on L J,Feast W J.PMSE(ACS),1997,7:220.

[39] Lu P,Paulasaary J K,W eber W P.M acrom olecules,1996,29:8583.

[40] Ashootosh V,Ambade,Anil K umar.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2001,39(9):1295.

[41] 张其震,孙继润,翟利.高等学校化学学报,1996,17(12):1958.

[42] 张其震,孙继润,王大庆.高等学校化学学报,1998,19(5):827.

[43] 张其震,孙继润,王大庆.高等学校化学学报,1998,19(7):1175.

[44] M almstroem E,Hult A.M acrom olecules,1996.29:1222.

[45] Feast M J,S tainton N M.J M ater Chem,1995,5:405.

[46] Hartmut K omber,Brigitte V oit.M acrom olecules,2001,87.

[47] Rao P,T am J P.J Am Chem S oc,1994,116:6975.

[48] T am J P,Z avala F P.W O,1990,9011778.

[49] Denkewalter R G,K olc J,Lukasavage W G.U S Pat,1981,4289872.

[50] K im Y H.J Am Chem S oc,1992,114:4947.

[51] Uhrich K E,Hawker C J,FrΥchet J M J,Turner S R.P olym M ater Sci Eng,1991,64:237.

[52] K im Y H.Highly Branched Aromatic P olymers,V ol.2,K im Y H Ed.JAI Press Inc.,Ham ptonhill,M iddlesex,1995,p123.

[53] Chang H2T,FrΥchet J M J.J Am Chem S oc,1999,121:2313.

[54] Liu M,Vladim irov,FrΥchet J M J.M acrom lecules,1999,32:6881.

[55] Sunder A,Hanselmann R,Frey H,Mulhaupt R.M acrom olecules,1999,32:4240.

[56] Sunder A,Hanselmann R,Frey H.M acrom olecules,2000,33:309.

[57] FrΥchet J M J,Henm i H,G its ov I,A oshima S,Leduc M R,G rubbs R B.Science,1995,269:1080.

[58] Hewen L.J P olym Sci Part A:P olym Chem,2000,38:3074.

[59] Peter F W,S im on,Axel H E,Muller.A C S P olym Preprint,1997,38(1):498.

[60] Sakam oto K,Aiim iya T,K ira M.Cjem Lett,1997,1245.

[61] M ori H,Boer A,K rausch G,Müller A.H. E.M acrom olecules,2001,34(20):6871.

[62] Bradaji M,Cam inade A2M,M ajoral J2P,Chaudret https://www.360docs.net/doc/8b6615676.html,anometallics,1997,16:3489.

[63] Bradaji M,K ustos M,Cam inade A M,M ajoral J P,Chaudret https://www.360docs.net/doc/8b6615676.html,anometallics,1997,16:403.

[64] Fiona J,S toddart,Thomas W elton.P olyhedron,1999,18:3575.

[65] Serroni S,Denti G,Cam pagna S.Angew Chem Int Ed Engl,1992,31:1493.

[66] Balzani V,Cam pagna S,Denti G.C orrdination Chem istry Reviews,1994,132(5):1.

[67] van Bommel KJ C,M etselaar G A et al.J Org Chem,2001,66(16):5405.

[68] 王立,程建国,潘杰,封麟先.高分子通报,2001,3:75.

[69] Bharathi P,Patel U,K awaguchi T,Pesak D J,M oore J S.M acrom lecules,1995,8:5955.

[70] Bharathi P,Jeffrey S,M oore.J Am Chem S oc,1997,119:3391.

The Sythetic Methods of Dendrtic Polymer

ZH U Ming2gang,ZH ANG Qi2zhen,H OU Zhao2sheng

(Chemistry&Chemical Engineering College o f Shandong Univer sity,Jinan 250100,China)

Abstract:The sythetic methods and the sythetic mechanicisms of dendritic polymers were reviewed,and s ome new developments in this respect were introduced.

K ey w ords:Dendrtic polymer,Hyperbranched polymer,Dendrimer,Synthetic method

(上接第25页)

The Developement of R esearch on N e w2bridged Metallocenes in

C atalytic Olefin Polymerization

H OU Wei2feng,S UN Jun2quan3

(United Laboratory o f Chemical Reaction Engineering,Zhejiang Univer sity,Hangzhou 310027,China)

Abstract:New development of bridged metallocene catalysts for ethylene polymerization,α2olefin polymer2 ization and ethyleneΠα2olefin copolymerization was reviewed.Our review will foculs our attention on the effect of the nature of bridges.

K ey w ords:Bridged metallocene catalysts:Olefin polymerization;The nature of bridge and the perfor2 mance of catalysis;G e Sn B P N O bridge

聚合物合成工艺复习

聚合物合成工艺(1~20章) 1、高分子合成工业的任务:将基本有机合成工业生产的单体,经聚合反应 合成高分子化合物,为高分子合成材料成型工业提供基本原料。 2、合成高分子材料有:合成塑料,合成橡胶,合成纤维,涂料,粘合剂,离子交换树脂。 3、合成树脂可以用:(溶液聚合/乳液聚合/悬浮聚合/本体聚合)方法制得; 合成橡胶可以用溶液聚合/乳液聚合方法制得; 、高分子化合物生产过程有: (1)原料准备与精制过程;(2)催化剂(引发剂)配制过程; (3)聚合反应过程; (4)分离过程; (5)聚合物后处理过程;(6)回收过程。 、原料准备与精制过程:包括原料(单体、溶剂、助剂等)贮存、精制、干燥、配制、计量等过程和设备。 、催化剂(引发剂)配制过程:包括催化、引发和助剂的贮存、配制、溶解、调整浓度、计量等过程与设备。 、聚合反应过程:包括以聚合装置为反应中心的有关传热传质的过程与设备。、分离过程:包括未反应单体的分离、脱除溶剂、催化剂,脱除低聚物等过程与设备 、常用分离方法:高真空脱除,蒸汽蒸馏,闪蒸,水洗,离心过滤分离;沉淀分离;喷雾干燥分离。 、聚合物后处理过程:将分离得到的聚合物经进一步处理,得到性能稳定方便使用的产品,包括干燥,造粒,筛分,批混,包装等工序与设备。、回收过程:主要是对回收的单体、溶剂进行精制,然后循环使用。包括离心分离、过滤、分馏、精馏等工序与设备。 、在聚合物生产过程中反应器上的粘结物有何危害如何防止 危害:降低反应器传热效率;影响产品质量。 防止:a.尽可能提高反应器内壁的光洁度;b.使用过程中防止内壁表面造成伤痕;c.聚合釜满釜操作减少液体界面;d.反应物料中加防粘釜剂等。 5、合成树脂与合成橡胶生产上的差别主要表现在分离过程和后处理过程差异很大。 6、如何对聚合物生产流程评价 (1)产品性能的考查;(2)原料路线的考查;(3)能量消耗与利用的考查 (4)生产技术水平的考查;(5)经济性的考查。 7、高分子聚合反应产物的特点是: 1、分子量大小不等,结构亦非完全相同的同系物的混合物; 2、其形态为坚硬的固体物、高粘度熔体或高粘度溶液;

树枝状聚合物模板合成纳米材料

树枝状聚合物为模板合成纳米粒子 摘要:纳米效应使纳米材料在光学、热学、力学、磁学等方面性能都有显著的提高,具有重要的学术价值以及广阔的应用开发前景。本文主要综述了以树枝化聚合物为模板制备纳米粒子的研究现状,分析总结了该方法的优缺点及树枝状聚合物种类、结构、代数浓度及pH值等对纳米粒子的影响,同时对以树枝状聚合物为模板合成纳米粒子的前景进行了展望。 关键词:树枝状,聚合物,模板,纳米粒子 1.简介 树枝状分子由Tomalia[1]于1985年首先合成得到,与一般的线形和支化高分子相比,有一下几个特点:(1)可以在分子水平上精确设计和控制分子的大小和功能基团;(2)具有三维高度有序,尺寸大小一致的单分子理想的球体结构,分子量分布系数为1;(3)具有内部疏松(空腔)、外部致密的结构而且在表面拥有大量功能基团容易实现功能化改性;(4)物性上表现为低粘度高流变不能结晶等。这些特殊的结构和物性使树枝状分子具有多种研究和应用意义,自从它出现以来一直是高分子领域的研究热点之一[2]。 纳米粒子是指尺寸在1-100nm之间的超细微粒,当固体颗粒的大小处于这个范围时,比表面积大、表面原子多、表面能和表面张力随粒径的减小而急剧增大而出现了许多不同于本体固体的独特性质,如量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应[3, 4]。纳米粉体的制备方法可分为物理法和化学法,其中化学法主要有微乳液法、化学气相沉淀法、溶胶凝胶法和液相化学、还原法等。由于纳米粒子的比表面积大以及表面能极高,在液相中生成的纳米粒子需要稳定剂以抑制

纳米粒子的聚集。常用的稳定剂有有机配体、小分子表面活性剂和高分子等,其中高分,子稳定剂有聚1,2-亚甲基亚胺(PEI)、聚N-乙烯基-2-吡咯烷酮(PVP)和聚丙烯酸(PAA)等。稳定剂不仅防止纳米粒子的聚沉,同时控制粒子的大小,使用线形高分子稳定剂可以制备直径小于2nm的金属纳米粒子。但缺点是制备的粒子不是有序的原因是线形高分子的分子量的多分散性以及吸附在纳米粒子表面的高分子层的厚度不同。 树枝化聚合物有三维对称的球形结构,且分散系数接近1,分子内存在可容纳纳米粒子的空腔,为以其为模板制备出分布均一、粒径稳定的金属及其化合物纳米簇提供了条件[5]。本文主要综述了以树枝化聚合物为模板制备纳米粒子的研究现状,分析总结了该方法的优缺点及树枝状聚合物种类、结构、代数浓度及pH值等对纳米粒子的影响,同时对以树枝状聚合物为模板合成纳米粒子的前景进行了展望。 2. 树枝状聚合物的模板作用 图1是典型的树枝状聚合物的结构示意图,它从内到外分为核分子、高度支化区和终止基团三部分组成。代数较高时(四代以上)的呈三维球状立体结构,虽然树枝状聚合物自身大小也在纳米范围几纳米到几十纳米内,但仍可利用它的模板作用制备尺寸更小的纳米粒子。树枝状聚合物模板作用的机理可分为配位吸附和空间限制两种,前者是通过被吸附物与树枝状分子球体内部基团或表面基团的吸附配位作用形成被吸附物纳米粒子;后者是利用分子球体的内部有空腔外部致密的特点通过空间限制作用在树枝状的内部空腔内容纳客体纳米粒子内模板作用[6]。

含氟聚合物的合成进展

含氟聚合物的合成进展 王海蓉,张明祖,倪沛红* (苏州大学材料与化学化工学部,江苏省先进功能高分子材料设计及应用重点实验室,苏州 215123) 摘要:含氟聚合物由于其优异的化学和物理性能以及广泛的应用前景而受到关注。根据聚合反应单体结构不同,可以通过不同方法合成各种结构的含氟聚合物。这些聚合方法主要是可控/ 活性 聚合,例如:原子转移自由基聚合(AT RP)、原子转移自由基-乙烯基自缩合聚合(AT R-SCVP)、可逆加成-断裂链转移聚合(R AF T)、氮氧稳定自由基聚合(N M P)、活性阳离子聚合、活性阴离子聚合、氧阴离子聚合。此外,常规自由基聚合及乳液聚合方法也受到青睐。本文对近年来文献报道的不同含氟聚合物结构及其相关合成方法的研究进展进行了综述。 关键词:含氟聚合物;可控/ 活性 聚合;常规自由基聚合;乳液聚合 引言 氟原子的电负性(3 98)在所有元素中最高,它具有除氢原子以外最小的范德华半径(0 132nm)和较高的C-F键能(540kJ/mo l)。含氟聚合物由于具有独特的性质:既疏水又疏油的双疏性、热稳定性和化学惰性高、折射率和低介电常数低、摩擦系数和表面能低、良好的抗氧化性和耐侯性以及一定的生物相容性等[1~5],因而在航空、微电子工程、化学和汽车行业、光学、纺织工业以及生物医用材料等方面具有广泛的应用[6~11]。Kr afft课题组对含氟聚合物,尤其是两亲性含氟聚合物的性能及其应用进行了深入研究[11~15]。 通常,根据参加聚合反应的单体及其活性中心的不同,可以分为自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、配位聚合等。由于含氟单体数目和种类的多样性,文献报道的含氟聚合物的合成方法可以根据不同单体的结构采用不同的聚合机理。 1 可控/ 活性 聚合制备含氟聚合物 可控/ 活性 自由基聚合反应是近年来高分子设计合成应用最广泛的聚合方法。大多数烯类单体的聚合都可采用这类聚合方法。可控/ 活性 聚合主要有原子转移自由基聚合(ATRP)[16,17]、氮氧稳定自由基聚合(NM P)[18]、可逆加成 断裂链转移聚合(RA FT)[19]以及活性离子聚合等。根据不同的含氟单体和聚合物结构,可采用不同的自由基聚合方法合成含氟聚合物。 1 1 ATRP合成含氟聚合物 自1995年Matyjasew ski等[16]首先报道了原子转移自由基聚合(AT RP)以来,ATRP已经引起了广泛关注。在AT RP体系中,引发剂R-X与低价过渡金属的配合物发生氧化还原反应,生成活性种初级自由基R ,初级自由基R 与单体M反应生成增长自由基R-M ,增长自由基R-M 可以与高价过渡金属卤化物发生反应,形成休眠种R-M n-X,活性种和休眠种之间构成动态可逆平衡,引发增长反应是通过可逆的卤原子转移完成的,因此被称为原子转移自由基聚合(ATRP)。该聚合反应不仅具有活性聚合的特 收稿:2011-03-08;修回:2011-04-20; 基金项目:国家自然科学基金资助项目(No.20474041,20974047,21074078);江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏省高校 青蓝工程 科技创新团队;苏州大学先进化学与生物材料创新团队资助项目; 作者简介:王海蓉(1987-),女,苏州大学硕士研究生,主要从事含氟共聚物的合成与研究工作; *通讯联系人:E-mail:phni@https://www.360docs.net/doc/8b6615676.html,.

高聚物合成工艺学重点整理

1.粘釜产生原因、危害及防止措施。 粘釜原因:物理因素:吸附作用;化学因素:粘附作用。 危害:(1)传热系数下降;(2)产生“鱼眼”,使产品质量严重下降;(3)需要清釜,非生产时间加长。 防止措施:(1)釜内金属钝化;(2)添加水相阻聚剂,终止水相中的自由基,例如在明胶为分散剂的体系中加入醇溶黑、亚硝基R盐、甲基蓝或硫化钠等;(3)釜内壁涂极性有机物,防让金属表面发生引发聚合或大分子活性链接触釜壁就被终止聚合而钝化;(4)采用分子中有机成分高的引发剂,如过氧化十二酰. 清釜;(5)提高装料系数,满釜操作。 减少粘釜的方法:目前先进的方法是聚合配方中加入防粘釜剂防粘釜剂的种类很多,(而且生产工厂技术保密,主要是苯胺染料、蒽醌染料等的混合溶液或这些染料与某些有计酸的络合物,一般用量极少,产生明星的作用)此时产生的少量粘釜物用高压水枪冲洗即可(水压>21mpa)达到清釜目的。 2.高分子合成材料的生产过程 答: 1)原料准备与精制过程特点:单体溶剂等可能含有杂质,会影响到聚合物的原子量,进而影响聚合物的性能,须除去杂质意义:为制备良好的聚合物做准备 2)催化剂配制过程特点:催化剂或引发剂的用量在反应中起到至关重要的作用,需仔细调制. 意义:控制反应速率,引发反应 3)聚合反应过程特点:单体反应生成聚合物,调节聚合物的分子量等,制取所需产品意义:控制反应进程,调节聚合物分子量 4)分离过程特点:聚合物众位反应的单体需回收,溶剂,催化剂须除去意义:提纯产品,提高原料利用率 5)聚合物后处理过程特点:聚合物中含有水等;需干燥. 意义:产品易于贮存与运输6)回收过程特点:回收未反应单体与溶剂意义:提高原料利用率,降低成本,防止污染环境 3. 生产单体的原料路线有几条?试比较它们的优缺点? 答:工业上生产的高聚物主要是加聚高聚物和缩聚高聚物。当前主要有两条路线。(1)石油化工路线(石油资源有限))石油化工路线(石油资源有限)石油经开采得油田气和原油。原油经炼制得到石脑油、煤油和柴油等馏分和炼厂气。以此为原料进行高温热裂解可得到裂解气和裂解轻油。裂解气经分离精制可得到乙烯、丙烯、丁烯和丁二烯等。裂解轻油和煤油经重整得到的重整油,经加氢催化重整使之转化为芳烃,经抽提(萃取分离)得到苯、甲苯、二甲苯和萘等芳烃化合物。(2)煤炭路线(资源有限,耗能大))煤炭路线(资源有限,耗能大)煤矿经开采得到煤炭,煤炭经炼焦得煤气、氨、煤焦油和焦炭。煤焦油经分离精制得到苯、甲苯、二甲苯、萘和苯酚等。焦炭与石灰石在高温炉中高温加热得到电石(CaC2),电石与 H2O 反应得到乙炔。炔可以合成氯乙烯、醋酸乙烯和丙烯腈等单体或其他有机原料。(3)其他原料路线)主要是以农副产品或木材工业副产品为基本原料,直接用作单体或经化学加工为单体。本路线原料不足、成本较高,但它也是充分利用自然资源,变废为宝的基础上小量生产某些单体,其出发点是可取的。 4.高压聚乙烯分子结构特点是怎么样形成的,对聚合物的加工性能有何影响? 答:乙烯在高温下按自由基聚合反应的机理进行聚合。高温状况下,PE分子间的距离缩短,且易与自由基碰撞反应,很容易发生本分子链转移,支链过多。 影响:这种PE加工流动性好,.可以采取中空吹塑,注塑,挤出成型等加工方法,具有良好的光学性能,强度,柔顺性,封合性,无毒无味,良好的电绝缘性 5.悬浮聚合与本体聚合相比有那些特点? 答:1) 以水为分散介质,价廉,不需回收,安全,易分离.2)悬浮聚合体粘度低,温度易控制,3)颗粒形态较大,可以制成不同粒径的粒子4)需要一定的机械搅拌和分散剂5)产品不如本体聚合纯净 6)悬浮聚合的操作方式为间歇,本体为连续 6.简述聚氯乙烯PVC悬浮聚合工艺过程 答:1、准备工作:首先将去离子水,分散剂及除引发剂以外的各种助剂,经计量后加于聚反应釜中,然后加剂量的氯乙烯单体, 2、聚合:升温至规定的温度.加入引发剂溶液或分散液,聚合反应随时开

聚合物合成工艺学思考题

聚合物合成工艺学思考题 1聚合反应釜中搅拌器的形式有哪些?适用范围如何? ①常用搅拌器的形式有平桨式、旋桨式、涡轮式、锚式以及螺带式等; ②涡轮式和旋桨式搅拌器适于低粘度流体的搅拌;平桨式和锚式搅拌器适于高粘度流体的搅拌;螺带式搅拌器具有刮反应器壁的作用,特别适用于粘度很高流动性差的合成橡胶溶液聚合反应釜的搅拌。 2简述合成树脂与合成橡胶生产过程的主要区别。 —合成橡胶生产中所用的聚合方法主要限于自由基聚合反应的乳液聚合法和离子与配位聚合反应的溶液聚合法两种。而合成树脂的聚合方法则是多种的。合成树脂与合成橡胶由于在性质上的不同,生产上的差别主要表现在分离过程和后处理过程差异很大: ①分离过程的差异:合成树脂,通常是将合成树脂溶液逐渐加入第二种非溶剂中,而此溶剂和原来的溶剂是可以混溶的,在沉淀釜中搅拌则合成树脂呈粉状固体析出。合成橡胶的高粘度溶液,不能用第二种溶剂以分离合成橡胶,其分离方法是将高粘度橡胶溶液喷入沸腾的热水中,同时进行强烈搅拌,未反应的单体和溶剂与一部分水蒸气被蒸出,合成橡胶则以直径10—20mm左右的橡胶析出,且悬浮于水中。经过滤、洗涤得到胶粒。 ②后处理过程的差异: 合成树脂后处理方框图: 干燥的粉状合成树脂包装粉状合成树脂商品 潮湿的粉状 粒状塑料均匀化 干燥干燥的粉状合成树脂混炼造粒包装粒状塑料 制品 合成橡胶后处理方框图: 潮湿的粒状合成橡胶干燥压块包装合成橡胶制品 3、高分子合成工业的“三废”是如何产生的?怎样处理?什么是“爆炸极限”? ①高分子合成工业所用的主要原料—单体和有机溶剂,许多是有毒的,甚至是剧毒物质。由于回收上的损失或设备的泄漏会产生有害或有臭味的废气、粉尘污染空气和环境。聚合物分离和洗涤排除的废水中可能有催化剂残渣、溶解的有机物质和混入的有机物质以及悬浮的固体微粒。这些废水如果不经过处理排入河流中,将污染水质。此外,生产设备中的结垢聚合物和某些副产物会形成残渣,因此高分子合成工业与其他化学工业相似,存在着废气、粉尘、废水和废渣等三废问题。 ②对于三废的处理,首先在进行工厂设计时应当考虑将其消除在生产过程中,不得已时则考虑它的利用,尽可能减少三废的排放量。必须进行排放时,应当了解三废中所含各种物质的种类和数量,有针对性地进行回收利用和处理,最后再排放到综合废水处理场所。不能用清水冲淡废水的方法来降低废水中有害物质的浓度。 ③一种可燃气体、可燃液体的蒸汽或有机固体和空气混合时,当达到一定的浓度范围,遇火花就会引起激烈爆炸。可发生爆炸的浓度范围叫做爆炸极限。 4、简述乙烯在高聚物合成方面的重要性。 —乙烯可以合成各种单体,从而得到各种合成树脂与合成橡胶。 例如: CH2=CH2—聚乙烯CH2=CH2+CH3-CH=CH2—乙丙橡胶

聚合反应及新型聚合物的合成

主题A 聚合反应及新型聚合物的合成 A-P-001 基于聚环氧乙烷主链的新型接枝共聚物的合成研究王国伟黄骏廉 (38) A-P-002 多齿杂环苯亚酰胺基桥联咪唑类配体过渡金属化合物催化乙烯聚合的研究 马利福孔媛义建军汪红丽豆秀丽黄启谷杨万泰 (38) A-P-003 改性Z-N催化体系催化乙烯/1-辛烯共聚合及共聚物微观结构的研究 孔媛汪红丽义建军赵杨锋李俊拢刘伟娇黄启谷杨万泰 (39) A-P-004 MgCl2负载新型改性Ziegler-Natta复合催化体系制备宽/双峰聚乙烯的研究 汪红丽孔媛义建军黄启谷杨万泰] (39) A-P-005 单一主催化剂“多米诺”催化乙烯共聚制备LLDPE 杨敏刘宾元郝小宇胡文艳闫卫东 (40) A-P-006 阳离子型含氟两亲接枝共聚物的制备及其在水溶液中的自组装 熊圣东李玲徐祖顺 (40) A-P-007 二氧化硅表面接枝结构精致“活性”聚合物的合成 赵优良黄友科刘强侯腾腾张呈波 (41) A-P-008 AlCl3共引发合成高反应活性聚异丁烯刘强吴一弦张瑜严鹏飞徐日炜 (41) A-P-009 钯催化胺化反应合成新型高性能材料——聚亚胺砜 焦文秀常冠军罗炫张林林润雄 (42) A-P-010 原位聚合合成3 4-及反式聚异戊二烯姚薇邵华锋黄宝琛 (42) A-P-011 基于离子液体的微乳液聚合及其功能材料的制备严锋 (43) A-P-012 星形杂臂异戊二烯-丁二烯/苯乙烯共聚橡胶的合成、性能与增容性 鲁建民吴友平韩丙勇杨万泰 (43) A-P-013 热塑性弹性体SBS的合成与性能表征崔英胡才仲宋同江怀惠珍 (44) A-P-014 吗啉-2,5-二酮——丙交酯嵌段共聚物的合成及表征李永振贺继东何伟娜 (44) A-P-015 双核镍体系( NiCl2/H2DHBQ )催化St反向原子转移自由基聚合 邢斌马睿谭智方暴峰 (45) A-P-016 基于聚芴及其共聚物的光电材料谭智方邢斌暴峰 (45) A-P-017 开环插入易位聚合“一锅法”制备可降解的多嵌段共聚物 王伟珍李金欣刘经纬丁亮谢美然 (46) A-P-018 新型钒系催化剂催化乙烯-丙烯共聚合研究 那丽华曹丽辉张春雨蔡洪光张学全 (46) A-P-019 磷酸酯给电子体的铁系催化剂定向聚合丁二烯的研究 龚狄荣王保林姜连升张学全 (47) A-P-020 聚乙烯亚胺和聚乙二醇磺酸酯接枝反应的研究 赵金铠董庆刘瑞鹏黄长荣宁强于静金仁华 (47) A-P-021 4,4-二硝基戊酰氧基聚乙烯的制备与性能 张超张公正赵姗王君房永曦王晓川 (48) A-P-022 PU/PF泡沫的制备许亮程珏 (48) A-P-023 低熔点间同1,2-聚丁二烯热塑性弹性体的研究 毕吉福张林张学全宋玉萍姜连升王蓓 (49) A-P-024 利用ATRP方法合成低聚阳离子表面活性剂的研究苏鑫刘雪婧帅亚冯玉军 (49) A-P-025 蒙脱土的有机化改性及其在吸水树脂中的应用谷庆风宫峰谭海英何培新 (50) A-P-026 α-甲基丙烯酸偕二硝基丙酯的非等温自由基聚合反应动力学 黄咏峰张公正徐琴 (50)

聚合物合成工艺

第一章绪论 4. 20世纪50年代,谁发现了可用于高密度聚乙烯和立构规整聚丙烯的合成催化剂?这些催化剂的基本成分是什么? 5. 21世纪高分子科学与工程学科的重要发展方向是什么? 6. 简要说明聚合物合成的生产步骤。 第二章合成聚合物的原料路线 4. 石脑油的裂解-催化重整可以获得哪些重要芳烃原材料?其中的加 氢工艺是为了除去哪些有害物质? 5. 什么是C4馏分?如何通过C4馏分制备1,3-丁二烯? 10. 从动、植物体内获得的原料路线有哪些?你认为哪些原料路线具有很好的前景。 第三章自由基本体聚合过程及合成工艺 17. 用过氧化二苯甲酰作引发剂,苯乙烯在60℃进行本体聚合,试计算正常引发反应、向引发剂转移反应、向单体转移反应三部分在聚合度倒数中各占多少百分比?对聚合度各有什么影响,计算时选用下列数据:[I]=0.04mol/L,f=0.8,k d=2.0×10-6s-1,k p=176L/mol·s,k t=3.6×107 L/mol·s,ρ(60℃)=0.887g/mL,C I=0.05,C M=0.85×10-4。 18. 为了改进聚氯乙烯的性能,常将氯乙烯(M1)与醋酸乙烯(M2)共聚 得到以氯乙烯为主的氯醋共聚物。已知在60℃下上述共聚体系的r1=1.68, r2=0.23,试具体说明要合成含氯乙烯质量分数为80%的组成均匀的氯醋共聚物应采用何种聚合工艺? 第四章自由基溶液聚合过程及合成工艺 9. 苯乙烯在60℃以过氧化二叔丁基为引发剂,苯为溶剂进行自由基溶液聚合。当苯乙烯的浓度为1mol/L,引发剂浓度为0.0lmol/L时,引发剂分解和形成聚合物的初速率分别为4×1011mol/(L·s)和1.5×

聚合物合成工艺学习题

名词解释 Ziegler-Natta催化剂:中文译名“齐格勒-纳塔”催化剂,由三乙基铝与四氯化钛组成,是一种优良的定向聚合催化剂。催化剂又称触媒,可以组合成Ziegler-Natta触媒的化合物种类相当多,Ziegler-Natta触媒可由下列的化合物组合而成:周期表中第IV到第VIII族的过渡金属化合物,和周期表中第I到第III族的金属所组成的有机金属化合物。其中过渡金属化合物为触媒,而有机金属化合物为助触媒。 爆炸极限:可燃物质与空气或氧气必须在一定浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇火源才会发生爆炸,这个浓度范围成为爆炸极限,或爆炸浓度极限 逐步加成反应:某些单体的官能团可按逐步反应的机理相互加成而获得聚合物,但又不会析出小分子副产物,这种反应称为逐步加成聚合反应。 界面缩聚:两种单体分别溶解在水及与水不相混溶的有机溶剂中,在常温常压下,在水和有机溶剂的界面进行缩聚反应的方法。 工程塑料:是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。 表面活性剂:是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。 乳化剂:能降低互不相溶的液体间的界面张力,使之形成乳浊液的物质。乳化剂是乳浊液的稳定剂,是一类表面活性剂 HBL值:用来衡量表面活性剂分子中的亲水部分和亲油部分对其性质所作贡献大小的物理量。 种子乳液聚合:单体原则上仅在已生成的微粒上聚合,而不形成新的微粒,即仅增加原来微粒的体积,而不增加反应体系中微粒的数目。

核-壳聚合:两种单体进行共聚合时,如果一种单体首先进行乳液聚合,然后加入第二种单体再次进行乳液聚合,则前一种单体聚合形成乳胶粒子的核心,好似种子,后一种单体则形成乳胶粒子的外壳。 金属茂催化剂:由过渡金属锆(Zr)与两个环戊二烯基或环戊二烯取代基及两个氯原子(或甲基)形成的有机金属络合物和助催化剂甲基铝氯烷组成。 Phillips催化剂活化处理:400~800℃温度下,于干燥空气中进行活化,使铬原子处于Cr+6状态。 熔融指数:热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在10分钟内通过标准毛细管的重量值,以(g/min)为单位。 聚合反应的操作方式:间歇聚合:分批生产,适于小批量生产;连续聚合:自动化程度高,质量稳定,适合大批量生产。聚合反应器:管式、塔式、釜式、特殊形式;反应热排除方式:夹套冷却、内冷管冷却、反应物料部分闪蒸、反应介质预冷、回流冷凝器冷却等。 1、聚合反应釜中搅拌器的形式有哪些?适用范围如何? ①常用搅拌器的形式有平桨式、旋桨式、涡轮式、锚式以及螺带式等; ②涡轮式和旋桨式搅拌器适于低粘度流体的搅拌;平桨式和锚式搅拌器适于高粘度流体的搅拌;螺带式搅拌器具有刮反应器壁的作用,特别适用于粘度很高流动性差的合成橡胶溶液聚合反应釜的搅拌。 2、简述合成树脂与合成橡胶生产过程的主要区别。 —合成橡胶生产中所用的聚合方法主要限于自由基聚合反应的乳液聚合法和离子与配位聚合反应的溶液聚合法两种。而合成树脂的聚合方法则是多种的。合成树脂与合成橡胶由于在性质上的不同,生产上的差别主要表现在分离过程和后处理过程差异很大:①分离过程的差异:合成树脂,通常是将合成树脂溶液逐渐加入第二种非溶剂中,而此溶剂和原来的溶剂是可以混溶的,在沉淀

高聚物合成工艺学知识点总结

第一讲 第一章绪论 §1.1 高分子合成工业概述 工艺学:研究将原料加工成产品的过程的科学,属技术科学,高聚物合成工艺学研究内容包括原料特点、生产原理、生产流程、操作条件、设备的构造和材料。 1. 分类:天然、半合成、合成 天然橡胶经硫化制备橡胶制品,蛋白质改性产品乳酪素,纤维改性产品赛璐珞 2. 高聚物的用途:皮革制品、纤维及其制品、纸张、橡胶制品、塑料制品、涂料、粘合剂、离子交换树脂、生物医学制品等。 3. 石油化工包括石油开采、石油炼制、基本有机合成、高分子合成、高分子材料成型加工,其中高分子合成工业起着承前启后的作用, 以燕化为例阐述我国高分子化工的发展。 1959年开始顺丁橡胶的研究,主要是催化剂的研究,Ni, Co.Ni, Ti, Co,70年开始建设,是我国首个具有知识产权的大规模的化工装置。 §1.2高分子化合物的生产过程 高分子合成工业的基本任务:将简单的有机化合物(单体),经聚合反应使之成为高分子化合物。 官能团:能够发生聚合反应的活性基团或原子。 单体:含有二或二以上官能团的能够发生聚合反应的有机化合物。(请举例) 因规模大、工艺复杂,故以线性加成聚合反应为主讲解高聚物生产过程。 高聚物的合成工艺过程包括:原料准备与精制过程、催化剂(引发剂)配制过程、聚合反应过程、分离过程、聚合物后处理过程、回收过程、三废处理过程。 一、原料准备与精制过程 原料:单体、溶剂,主要是去离子水的贮存、洗涤、精制、干燥、调整浓度等过程和设备,方法:精馏 1. 杂质的危害:1) 阻聚和链转移作用,降低分子量;2) 使催化剂中毒和分解,降低催化剂的催化作用;3) 缩聚过程中单官能物的封端作用,降低分子量;4)使聚合物产生色泽,降低产品质量,因此,要求单体纯度在99%以上。 2. 单体的贮存 由于单体往往是易燃、易爆、有毒、自聚的有机化合物,因此在贮存过程中应注意如下问题:1) 防止与空气接触;2) 使贮罐不会产生过高压力;3) 防止泄漏;4)加阻聚剂;5) 贮罐远离反应装置;6) 最好使用耐压容器 二、催化剂(引发剂)配制过程(聚合用催化剂、引发剂和助剂的制造、溶解、贮存、调整浓度等过程与设备。 引发剂用于自由基聚合,常用的引发剂包括过氧化物、偶氮化合物、过硫酸盐等。(提问)催化剂用于离子聚合及配位聚合,常用的催化剂包括烷基金属化合物、金属卤化物、以及路易士酸。(提问) 贮存需注意的事项:1) 易燃易爆如过氧化物小包装、低温贮存、防火、防撞击,固体加适量水使之潮湿,液体加溶剂稀释;2) 烷基金属化合物接触空气自燃,遇水爆炸,低级烷基的铝化合物制备成惰性溶剂如加氢汽油、苯和甲苯的溶液,便于贮存和输送;3) 过渡金属卤化物接触潮湿空气水解生成腐蚀性烟雾,防止接触空气。

聚合物合成工艺学(最新版)

聚合物合成工艺学课后习题 第一次作业 1.何谓三大合成材料?简要说明他们的特点。 答:(1)用合成的高分子化合物或称作合成的高聚物为基础制造的有机材料,统称为合成材料。其中以塑料、合成纤维、合成橡胶称为三大合成材料。 (2)特点:①塑料是以合成树脂为基本成分,具有质轻、绝缘、耐腐蚀、美观、制品形式多样化等。其主要的缺点是绝大多数塑料制品都可以燃烧,在长期使用过程中由于光线、空气中氧的作用以及环境条件和热的影响,其制品的性能逐渐变坏,甚至损坏到不能使用,即发生老化现象。 ②合成橡胶是用化学的合成方法产生的高弹性体。经硫化加工可制成各种橡胶制品。某些种类的橡胶具有较天然橡胶为优良的耐热、耐磨、耐老化、耐腐蚀或耐油等性能。 ③合成纤维,线型结构的高分子量合成树脂,经过适当方法纺丝得到的纤维称为合成纤维。合成纤维与天然纤维相比较,具有强度高、耐摩擦、不被虫蛀、耐化学腐蚀等优点。缺点是不易着色,未经过处理时易产生静电荷,多数合成纤维吸湿性差。 2.合成高分子化合物的聚合反应主要包括哪两大类? 答:合成高分子化合物的聚合反应主要包括不饱和单体和二烯烃类单体的加成聚合反应和活性单体的逐步聚合反应两大类。 3.单体储存时应注意什么问题,并说明原因? 答:(1)单体储存时应达到防止单体自聚、着火和爆炸的目的。 (2)①为了防止单体自聚,在单体中添加少量的阻聚剂。②为了防止着火事故发生,单体贮罐要远离反应装置,贮罐区严禁明火以减少着火的危险。③为防止爆炸事故的发生,首先要防止单体泄露,因单体泄露后与空气接触产生易爆炸的混合物或过氧化物;贮存气态单体或经压缩冷却后液化的单体的贮罐应是耐压容器;高沸点的单体贮罐应用氮气保护,防止空气进入。 4.聚合物反应产物的特点是什么? 答:①聚合物的相对分子量具有多分散性。 ②聚合物的形态为坚韧的固体物、粉状、粒状和高粘度的熔体或溶液。 ③聚合物不能用一般产品精制方法如蒸馏、结晶和萃取等方法进行精制提纯。 5.选择聚合方法的原则是什么? 答:选择原则是根据产品的用途所要求的产品形态和产品成本选择选择适当的聚合方法。 第二次作业 6.生产单体的原料路线有几条?试比较它们的优缺点? 答:工业上生产的高聚物主要是加聚型高聚物和缩聚(逐步聚合型)高聚物。当前主要有两条路线; (1)石油化工路线(石油资源有限) 原油经炼制得到汽油、石脑油、煤油和柴油等馏分和炼厂气。以此为原料进行高温热裂解可得到裂解气和裂解轻油。裂解气经分离得到乙烯、丙烯、丁烯和丁二烯等。裂解轻油和煤油经重整得到的重整油,经加氢催化重整使之转化为芳烃,经萃取分离得到苯、甲苯、二甲苯等芳烃化合物。 (2)煤炭路线(资源有限,耗能大) 煤炭经炼焦得煤气、氨、煤焦油和焦炭。煤焦油经分离精制得到苯、甲苯、和苯酚等。 焦炭与石灰石在电炉中高温反应得到电石(CaC2),电石与H2O反应得到乙炔,由乙炔可以合成氯乙烯、醋酸乙烯和丙烯腈等乙烯基单体或其他有机原料。 (3)其他原料路线(原料不足、成本较高) 1

含氟聚氨酯的合成及其应用研究进展

Vol 137No 16 ?14?化 工 新 型 材 料 N EW CH EMICAL MA TERIAL S 第37卷第6期2009年6月 作者简介:葛震(1976-),男,博士,讲师,从事聚氨酯方面的研究。 含氟聚氨酯的合成及其应用研究进展 葛 震1 张兴元2 戴家兵2 李维虎2 罗运军1 (11北京理工大学材料科学与工程学院,北京100081;21中国科学技术大学高分子科学与工程系,合肥230026) 摘 要 含氟聚氨酯综合了聚氨酯和含氟聚合物的优点,如具有极好的耐紫外线和核辐射性、柔韧性,优良耐磨性,低表面能和高耐候性等。因此,对含氟聚氨酯的研究成为近年来的研究热点。本文综述了含氟聚氨酯的合成、性能及应用研究发展状况,并对今后的研究发展进行了展望。 关键词 含氟聚氨酯,合成,应用 Advances in synthesis and application of fluorinated polyurethane Ge Zhen 1 Zhang Xingyuan 2 Dai Jiabing 2 Li Weihu 2 L uo Yunjun 1 (1.School of Materials Science and Engineering ,Beijing Instit ute of Technology ,Beijing 100081; 2.Depart ment of Polymer Science and Engineering ,University of Science and Technology of China ,Hefei 230026) Abstract Fluorinated polyurethane combines virtues of polyurethane and fluorinated polymers ,such as excellent resistance to ultraviolet radiation and nuclear radiation and excellent flexility ,good wearability ,lower surface energy and high weatherability.Therefore ,the study of fluorinated polyurethane has attracted considerable interest more and more in recent years.The synthesis ,properties and applications of fluorinated polyurethane were reviewed.Moreover ,the f uture developments of the study of fluorinated polyurethane were also prospected. K ey w ords fluorinated polyurethane ,synthesis ,application 含氟聚氨酯兼具有含氟聚合物和聚氨酯的优点,自1958年Lovelace 以非氟化异氰酸酯与氟化二醇反应首次合成含氟聚氨酯以来便立即引起了各国科学家的广泛兴趣,现今含氟聚氨酯的研究已在国内外形成了研究热潮。 本文综述了含氟聚氨酯的合成及性能方面的研究概况,并简要介绍了其在不同领域的应用。 1 含氟聚氨酯的合成 含氟异氰酸酯合成成本高,品种少,目前广泛采用的是含氟羟基组分作为反应中间体的合成路线。 111 由氟化一元醇作为封端剂合成含氟聚氨酯 氟化一元醇可直接作为封端剂加入合成聚氨酯原料中,因其表面能低且分子量小,能较快地移向与空气接触的界面,然后和聚氨酯的异氰酸酯基团反应,使氟化基团键接并固定在聚氨酯材料的表面,降低表面能,使其表面性能有一定的改进。有文献[1]报道采用氟化一元醇作为封端剂合成的含氟聚氨酯,性能测试结果表明由于氟化小分子一元醇只是作为封端剂引入到聚氨酯中,其含量太低,因此对改性后的聚氨酯性能影响不是很大。钟银屏等人的研究结果也得到了相似的结论[2]。因此现今含氟聚氨酯的合成研究多不再采用氟化一元醇作为封端剂的合成技术。 112 由小分子含氟二醇合成含氟聚氨酯 由于早期含羟基或异氰酸端基的氟单体来源有限,含氟聚氨酯的合成受到很大的局限。大部分含氟聚氨酯的合成都是基于小分子脂肪族含氟二醇和小分子芳香族含氟二醇进行的。这两种小分子含氟二醇可以与不同的异氰酸酯形成一系列的含氟聚氨酯。 最初的含氟聚氨酯就是由六氟戊二醇与六亚甲基二异氰酸酯反应合成的[3],之后,出现了用芳香族二异氰酸酯与六氟戊二醇合成的含氟聚氨酯。随着航空航天事业的发展,出现了高卤化聚氨酯的研究。最先研究的是由高氯化的二异氰酸酯、四氯对亚苯基二异氰酸酯以及四氯对苯二亚甲基二异氰酸酯与小分子含氟二醇合成含氟聚氨酯[4]。在高氟化聚氨酯中,耐水解性能非常重要。六氟戊二醇同全氟三亚甲基二异氰酸酯反应产生的聚氨酯不耐水解[4],而六氟五亚甲基二异氰酸酯合成的聚氨酯水解稳定性很好。上述合成出的含氟聚氨酯同普通的聚氨酯相比由于含有氟基团会防止氨基甲酸酯弱键发生热降解,因此显示出较好的热稳定性。 四氟对苯二酚与二异氰酸酯进行反应也可合成含氟聚氨酯[4]: Keller [5]报道了一种含氟聚氨酯,是由1,32二(22羟基六 氟22丙基)2苯与六亚甲基21,62二异氰酸酯反应而得,反应方

发散法制取树枝状聚合物的合成及应用

发散法制取树枝状聚合物的合成及应用 1树枝状聚合物的科学发展水平及前景讨论 1.1树枝状聚合物的科学发展水平 树枝状高聚物因其链骨架有许多末端,结构形状像树枝而得名,是由树枝状大分子和线形聚合物结合而形成的一类新型树形聚合物。是近几年迅速发展的一种新型高分子。由于其结构的高度对称性表面极、高的官能团密度和分子大小、形状等参数在其合成过程中的可控性,以及其结构给人的美感和性质的独特性,引起了众多领域科学家的广泛关注,有关研究报道呈指数形式递增。 1985年,Tomalia和Newkomez等首次报道了具有单分散性分子量分布的完全支化的“树状分子”。1987年,DuPont公司Kim申请了第一项关于超支化聚苯合成的专利;1990年,Kim Tomalia和Hawker研究组分别报道了超支化聚合物的合成及表征方法,为聚合物科学开拓了一个崭新的研究领域。1992年,美国化学文摘在116卷的主题索引中也新设了“ Dendritic Polmer”一词。树枝状聚合物的研究正在全世界蓬勃兴起。随着树枝状聚合物研究的进展,人们的注意力己经从合成和表征各式各样的树枝状聚合物逐渐转移到其特殊功能和特殊应用的研究上。 1.2树枝状聚合物的前景讨论 像自然界中的树状物质如珊瑚、神经网络、细胞天线等具有许多的特殊性质一样,树枝状聚合物也具有一些独特的性能,如良好的流体力学性能,独特的粘度行为,不易结晶,独特的密度分布及折射率等。故从一开始,研究人员就预见它在有望在生物、医药、催化和光电功能材料等不同领域得到广泛的应用。 树枝状聚合物的应用前景探讨:树枝状聚合物高度支化的结构和独特的单分散性使这类化合物具有特殊的性质和功能,例如:分子表面极高的官能团密度,分子的特殊外形和内部广阔的空腔,因而具有很好的应用前景,目前,国内外的研究热点已开始由合成转向应用领域,在生物医药、材料改性、工业催化、石油

聚合物合成工艺学思考题及 其答案

第一章 1.简述高分子化合物的生产过程。 答:(1)原料准备与精制过程; 包括单体、溶剂、去离子水等原料的贮存、洗涤、精制、干燥、调整浓度等过程和设备。(2)催化剂(引发剂)配制过程; 包括聚合用催化剂、引发剂和助剂的制造、溶解、贮存。调整浓度等过程与设备。(3)聚合反应过程;包括聚合和以聚合釜为中心的有关热交换设备及反应物料输送过程与设备.(4)分离过程;包括未反应单体的回收、脱出溶剂、催化剂,脱出低聚物等过程与设备。(5)聚合物后处理过程;包括聚合物的输送、干燥、造粒、均匀化、贮存、包装等过程与设备。(6)回收过程;主要是未反应单体和溶剂的回收与精制过程及设备。 2 简述连续生产和间歇生产工艺的特点 答:间歇生产是聚合物在聚合反应器中分批生产的,经历了进料、反应、出料、清理的操作。优点是反应条件易控制,升温、恒温可精确控制,物料在聚合反应器中停留的时间相同,便于改变工艺条件,所以灵活性大,适于小批量生产,容易改变品种和牌号。缺点是反应器不能充分利用,不适于大规模生产。 连续生产是单体和引发剂或催化剂等连续进入聚合反应器,反应得到的聚合物则连续不断的流出聚合反应器的生产。优点是聚合反应条件稳定,容易实现操作过程的全部自动化、机械化,所得产品质量规格稳定,设备密闭,减少污染。适合大规模生产,因此劳动生产率高,成本较低。缺点是不宜经常改变产品牌号,不便于小批量生产某牌号产品。 3. 合成橡胶和合成树脂生产中主要差别是哪两个过程,试比较它们 在这两个生产工程上的主要差别是什么? 答:合成树脂与合成橡胶在生产上的主要差别为分离工程和后处理工程。 分离工程的主要差别:合成树脂的分离通常是加入第二种非溶剂中,沉淀析出;合成橡胶是高粘度溶液,不能加非溶剂分离,一般为将高粘度橡胶溶液喷入沸腾的热水中,以胶粒的形式析出。 后处理工程的主要差别:合成树脂的干燥,主要是气流干燥机沸腾干燥;而合成橡胶易粘结成团,不能用气流干燥或沸腾干燥的方法进行干燥,而采用箱式干燥机或挤压膨胀干燥剂进行干燥。 4. 简述高分子合成工业的三废来源、处理方法以及如何对废旧材料进行回收利用。 答: 高分子合成工业中:废气主要来自气态和易挥发单体和有机溶剂或

含氟聚酰亚胺的合成及性能研究进展_张汉宇

——————————————— 作者简介:张汉宇(1992—),女,毕业于吉林大学化学学院,理学学士, 硕士(在读)。含氟聚酰亚胺的合成及性能研究进展 张汉宇 1 张亨 2 (1.吉林大学化学学院,吉林长春130012;2.锦西化工研究院有限公司, 辽宁葫芦岛125000)摘 要:介绍了含氟聚酰亚胺的性能、分类、制备原料、通用制备方法及应用。综述了近年来含氟聚酰亚胺的合成及性能 研究进展情况。 关键词:含氟聚酰亚胺;合成;性能;研究;进展 0前言 含氟聚酰亚胺(FPI )是主链含有酰亚胺环的化 学结构高度规整的刚性聚合物,是由含氟二酐和含氟二胺通过熔融缩聚或溶液缩聚反应生成含氟聚酰胺酸(FPAA ),再经酰亚胺化得到的高分子材料。聚酰亚胺(PI )具有极好的力学性能、耐热性能、电气绝缘性能、耐辐射性能、耐化学试剂及耐水解性能等。FPI 透光性好,耐热氧老化性能优于多数PI ,介电常数低于3,是PI 系列产品中最低的种类。FPI 在航空航天、电子电力、精密机械等高新技术领域得到广泛应用,包括特种塑料、复合材料、薄膜、胶粘剂、纤维、液晶取向剂、分离膜、光刻胶等,成为不可替代的高性能高分子材料。 1 FPI 分类、性能及制备原料 [1-4] FPI 是高分子化合物中的一大类,根据化学结构、性能、合成方法、用途的不同可分成很多类别,并无统一的分类标准。按照含氟基团,FPI 分为部分含氟PI 和全氟PI 两类。按照化学结构、性能和传统习惯,FPI 分为均苯型FPI 、联苯型FPI 、苯酮型FPI 、二苯醚型FPI 、含氟聚酰胺亚胺(FPAI )、含氟聚醚酰亚胺(FPEI )、含氟聚酯亚胺、马来酸酐封端FPI 、乙炔封端FPI 等。均苯型FPI 、联苯型FPI 、苯酮型FPI 及二苯醚型FPI 统称线型FPI ;FPAI 、 FPEI 及含氟聚酯亚胺统称改性FPI ;马来酸酐封端FPI 、乙炔封端FPI 等统称交联型FPI 。 引入含氟基团的FPI ,分子链间距、自由体积和柔顺性增加,分子间作用力减小,破坏了分子规整性,溶剂容易扩散到FPI 内,溶解性提高,加工性能改善;氟原子电负性高,可切断FPI 电子云共轭,制品颜色较浅或无色透明;氟原子疏水性较强,FPI 吸湿性很低;FPI 摩尔极化率较低使其介电常数降低。FPI 的优异特性使其在微电子领域应用广泛。 制备FPI 常用二酐包括均苯四甲酸二酐(PMDA )、3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐(BTDA )、2,2-双(3,4-二甲酸苯二酐)丙烷、3,3',4,4'-联苯四酸二酐(BPDA )、双(3,4二甲酸苯二酐)醚(ODPA )、双(3,4-二甲酸苯酐)硫醚、双酚A 二醚二酐、2,3,6,7-萘甲酸二酐、2,2',3,3'-联苯四甲酸二酐、氢醌二醚二酐、双(3,4-二甲酸苯二酐)亚砜、2,2-双(3, 4-二甲酸苯二酐)六氟丙烷(6FDA )、1,4-双(三氟甲基)-2, 3,5,6-苯四羧酸二酐(P6FDA )、1,4-二氟均苯四甲酸二酐(PA2DA )、2,2-双[4-(3,4-二羧基苯氧基)苯基]六氟丙烷二酐(BFDA )、 1,4-双(3,4-二羧基三氟苯氧基)四氟苯二酐(10FEDA )、 2,3,6,7-四羧基-9,9-双(三氟甲基)氧杂蒽二酐(6FCDA )等。制备FPI 常用二胺包括对苯二胺(PDA )、间苯二胺(mPDA )、4,4'-二氨基二苯醚(ODA )、2,2-双(4-氨基苯)全氟丙烷(6FDAM )、 3,3'-二氨基-5,5'-双(三氟甲基)联苯(3, 3-TFMB )、1,4-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)苯(6FAPB )、 2,5-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)-特丁基苯(DNTBHQ -2TF )、4,4'-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)联苯(DNBP -2TF )、5-三氟甲基-1,3-二氨基苯(TFMB )、5-三氟甲氧基-1, 3-二氨基苯(TFMOB )、1,4-二氨

《高聚物合成工艺学》试题

《高聚物合成工艺学》试卷二 一.名词解释(21分) 1.反相悬浮聚合 2.互穿网络聚合物IPN 3.硅橡胶 4.脱灰 5.热固性 6. 种子聚合 7. 聚酯纤维 二.填空(20分) 1.三大合成材料是指:,,。 2.高分子合成工业中用自离子聚合反应机理生产的聚合物主要采用有:,,,四种聚合方法来实施。 3.低温丁苯橡胶乳液聚合过程中主要的影响因素是,。常采 用的控制乳液胶粒的粒径。 4.ABS用那三个单体聚合:,,。分散相常采用,聚合方法。连续相常采用,聚合方法。 5.在聚氯乙烯聚合生产中,主要采用手段控制聚合物分子量。 6.评价高聚物耐热性两个重要指标是:,。

三.判断(10分) 1.聚合反应釜中搅拌器只起到加速传热的作用。() 2.水油比是指反应体系中水的用量与单体重量之比。() 3.HDPE常用高压聚合生产工艺。() 4.热塑性酚醛树脂不需加入固化剂即可在加热的条件下固化。() 5.聚四氟乙烯常采用本体聚合工艺生产。() 6.顺丁橡胶的分子量越大,分子量分布越窄,其力学性能越好,但是加工性能越差。() 7.聚苯乙烯的聚合可以是本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合和溶液聚合。() 8.浅色剂只有将带色杂质变为浅色或无色物质,改善纤维白度的作用。() 9.在乳液聚合过程中,搅拌强度太高,会使乳胶粒子数目减少,乳胶粒直径增大及聚合反应速率降低,同时会使乳液产生凝胶,甚至导致破乳。() 10.悬浮聚合体系一般是由单体、引发剂、水和分散剂四个基本部分组成。() 四.简答(25分) 1.简述石油裂解制烯烃的工艺流程。 2.简述本体聚合的特点。 3.简述悬浮聚合过程的影响因素。 4.聚氨酯泡沫塑料的生产工艺有一步法和两步法两种,对比两种方法的特点。 5. 试比较高温和低温丁苯配方的主要区别。 五.问答(24分)