人教版生物必修三1-3章练习题

必修三 1--3章测试题

第I卷(非选择题每题3分,20个小题,共60分)

1、下列物质中不属于人体内环境组成成分的是( )

A.钙离子B.氨基酸C.呼吸酶D.血浆蛋白

2、人体神经调节与激素调节的区别之一是神经调节( )

A.作用慢而持久

B.作用快但持续时间短

C.作用快而持久

D.作用慢特续时间也短

3、病毒侵入人体后,血液会出现相应的抗体,抗体的基本组成单位及合成抗体的

细胞器分别是( )

A.氨基酸和核糖体 B.氨基酸和高尔基体

C.核苷酸和核糖体 D.核苷酸和高尔基体

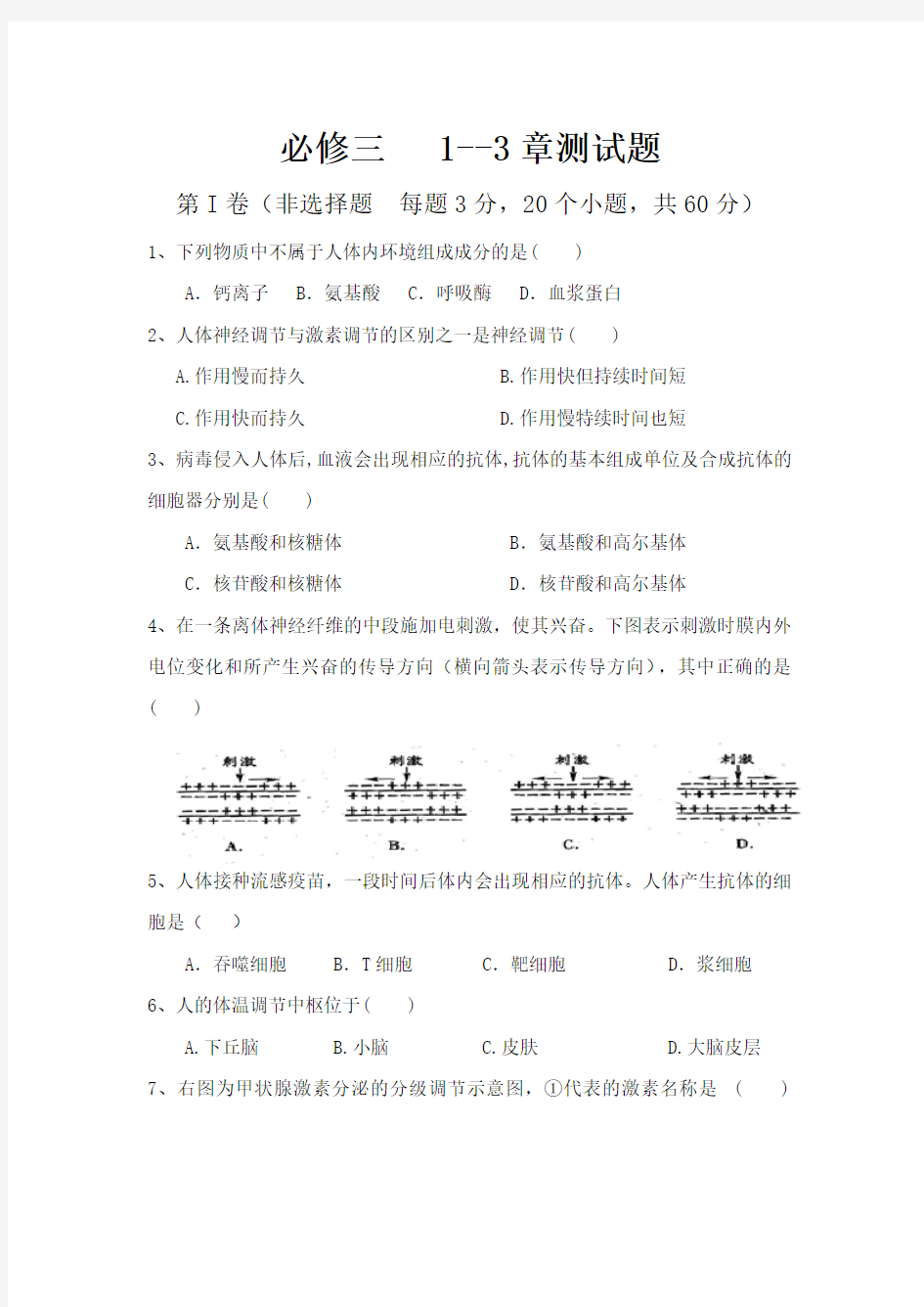

4、在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时膜内外

电位变化和所产生兴奋的传导方向(横向箭头表示传导方向),其中正确的是( )

5、人体接种流感疫苗,一段时间后体内会出现相应的抗体。人体产生抗体的细

胞是()

A.吞噬细胞 B.T细胞C.靶细胞D.浆细胞

6、人的体温调节中枢位于( )

A.下丘脑

B.小脑

C.皮肤

D.大脑皮层

7、右图为甲状腺激素分泌的分级调节示意图,①代表的激素名称是 ( )

A.促甲状腺激素

B.胰岛素

C.胰高血糖素

D.性激素

8、在特异性免疫中发挥作用的细胞主要是( )

A.红细胞 B.淋巴细胞 C.肌肉细胞 D.血小板9、为使未成熟的香蕉尽快成熟,可用下列哪种植物激素处理 ( )

A.赤霉素 B.细胞分裂素 C.脱落酸 D.乙烯10、下列有关植物激素调节的叙述,正确的是( )

A.在植物体内生长素和细胞分裂素的生理作用相同

B.可利用适宜浓度的赤霉素促进细胞伸长,使植物增高

C.使同种植物的不同器官、组织扦插枝条产生相同生根效果的2,4-D最适浓度相同

D.在太空失重状态下植物激素不能进行极性运输,根失去了向地生长的特性11、胚芽鞘产生生长素的部位,感受单侧光刺激的部位和弯曲生长的部位分别是 ( )

A .尖端尖端尖端

B .尖端尖端尖端下面的部分

C .尖端尖端下面的部分尖端下面的部分 D. 尖端尖端下面部分尖端

12、下列各组激素中,与棉花落花落叶均无关的是 ( )

A.生长素和赤霉素 B.赤霉素和细胞分裂素C.生长素和脱落酸 D.赤霉素和乙烯

13、下列有关顶端优势的叙述,错误的是( )

A.除去顶芽可促进侧芽生长

B.顶端优势现象表明了生长素作用的两重性

C.在林业生产中常需要保持顶端优势

D.切除顶芽,切口涂以高浓度生长素,可以解除顶端优势

14、侧芽所含生长素的浓度高于顶芽,但是顶芽产生的生长素仍大量集存于侧芽部位,这是因为生长素的运输方式属于()

A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.渗透作用

15、兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间的传递各有特点,下列相关说法中正

确的是( )

A.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内电流方向相反

B.兴奋在神经纤维上的传导要消耗能量,而在神经元之间的传递不要消耗能量

C.兴奋只能从一个神经元的轴突传到另一个神经元的胞体

D.递质可能存在于细胞内,也可能存在于细胞外

16、心脏瓣膜上的一种物质的表面结构与酿脓链球菌的一种抗原决定簇相似。这

样,人体清除抗原的同时也攻击了心脏瓣膜,这种情况称为( )

A.过敏反应B.自身免疫病

C.免疫缺陷病D.免疫缺乏病

17、某人因为严重呕吐,造成了细胞外液渗透压降低,尿量增加,说明水盐丧失

的相对值和抗利尿激素变化的是( )

A.失水多于失盐,抗利尿激素增加B.失水多于失盐,抗利尿激素减少C.失盐多于失水,抗利尿激素增加D.失盐多于失水,抗利尿激素减少18、肌肉注射时,药液进人人体后经过的一般途径是( )

A.血浆→组织液→淋巴→血浆→靶细胞

B.淋巴→血浆→组织液→血浆→靶细胞

血浆→组织液→靶细胞

C.组织液

淋巴

D.组织液→血浆→组织液→靶细胞

19、下图在方形暗箱的右侧开一小窗,暗箱外的右侧有一固定光源,在暗箱内放

一盆幼苗,花盆能随着下面的旋转器水平匀速旋转,但暗箱不转,一周后,幼苗的生长状况应为( )

20、右图表示不同浓度生长素对芽生长的影响。当植物表现出顶端优势时,顶芽

和最靠近顶芽的侧芽所含生长素的浓度依次分别为( )

A.a和b B.b和a

C.b和c D.c和b

第Ⅱ卷(非选择题共40分)

21、(9分)下图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,请回答相关问题。

(1)a表示系统,b表示系统,

c表示系统,参与内环境维持的还有图中的系统。

(2)CO2不从组织液进入组织细胞的原因是。

(3)病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血液pH ,但乳酸可以与血液中的发生反应,使血液的pH维持相对稳定。

(4)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在

的调节下进行。

(5)外界中的O2进入红细胞内共穿过层生物膜。

22、(15分)下图一表示三个神经元及其联系。其中“—○—<”表示从树突到胞体,再到轴突及末梢(即一个完整的神经元模式),为了研究兴奋在一个神经元上的传导方向和在神经元间的传递方向进行了相关实验。联系图解回答下列问题:

图一图二(1)若①代表小腿上的感受器,⑤代表神经支配的小腿肌肉,则③称为___________,能代表反射弧的结构为(用图中序号表示)______________;

(2)刺激图中b点,则b点发生的膜电位变化是,图中点可发生兴奋;

(3)若刺激d点,图中_________点可发生兴奋;

(4)由图中可看出一个神经元的突触小体与下一个神经元的______________相接触而形成突触,图中共有突触_____________个。

(5)由此说明:兴奋在一个神经元上的传导是__________。兴奋在两个神经元间的传递是_________。

图二是图一中某个突触放大模式图,请据图二回答(括号内写标号)

(6)用箭头在图下方的长框中标出神经冲动的传递方向。

(7)图中①和②都是[③]_________上的特殊蛋白质,②的离子通透性改变是与⑦中所含的化学物质_________作用的结果。

(8)维持Na+,K+浓度在细胞内外的差异,与[ ] ________ 的代谢活动密切相关。

(9)若⑥内的氧分压为A,二氧化碳分压为B,⑥外的氧分压为A’,二氧化碳分压为B’,则它们的大小关系为:A______ 于A’,B______ 于B’。

23、(11分)右图为细胞间信息传递的A.B.C.D

种模式示意图,请据图回答:

(1)若细胞1为内分泌细胞,那么细胞2和细胞

3最可能是__________和_________ 细胞,分泌细胞的分泌物与靶细胞相互结合的原因是靶细胞膜上有___________________。

(2)若图中靶细胞为病原菌,那么在免疫过程中具有分泌功能的细胞可能是__________ ___,在寒冷紧张等情况下,身体内____ __和A

B

C

D

_____________ 激素含量会升高,此时身体内会发生哪几种信息传递模式______________(用图中字母表示)

(3)若细胞1产生的激素是胰高血糖素,则靶细胞主要是_____________________。若靶细胞是胰岛B细胞,当血糖含量为130mg/dL 时,下丘脑通过细胞3作用于靶细胞,引起靶细胞的生理效应是_________________。

(4)当饮水不足、体内失水过多或吃的过咸时,体内_________________

(2)图乙中,胚芽鞘D能否发生C的现象?________________________。

(3)上述实验说明,生长素在植物体内的运输方向只能是__________________,运输方式是______________________。

生物必修三第五章试题及详细答案

第五章第二节生态系统的能量流动 一、选择题 1.有关生态系统中能量流动的叙述不正确的是( ) A.生态系统中能量流动是从太阳辐射光能开始的 B.生态系统中流动的能量几乎全部来源于太阳能 C.生态系统中的能量流动是逐级递减和单向流动的 D.生态系统离开外界环境的能量供应就无法维持 2.某地的一种金龟子专以大象的粪便为食,大象是初级消费者,假设第一营养级的能量为 2.5×108kJ,则以下说法正确的是( ) ①金龟子处于第三营养级②金龟子属于分解者 ③流向金龟子的能量至少为2.5×106 kJ ④金龟子从第二营养级获得能量为零 A.①③ B.②④ C.只有② D.只有① 3.下图为生态系统中能量流动图解部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( ) A.初级消费者的粪便中的能量实际上属于生产者同化量的一部分 B.①表示流经生态系统内部的总能量 C.一般情况下,③为②的10%~20% D.从能量关系看②>③+④ 4.某个池塘有生产者(浮游植物)、初级消费者(植食性鱼类)、次级消费者(肉食性鱼类)、分解者(微生物)。其中生产者固定的全部能量为a,流入初级消费者、次级消费者、分解者的能量依次为b、c、d,此生态系统的能量金字塔中,下列表述正确的是( ) A.a=b+c+d B.a>b+c C.a 高二生物必修三第五章生态系统及其稳定 性知识点总结 一、生态系统的结构 1、定义:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈(是指地球上的全部生物及其无机环境的总和)。 2、类型:自然生态系统:包括水域生态系统(海洋生态系统、淡水生态系统)和陆地生态系统人工生态系统。自然生态系统的自我调节能力大于人工生态系统 3 生态系统的结构 (1)生态系统的组成成分(功能结构) 特例: 寄生植物(如菟丝子)消费者; 腐食动物(如蚯蚓)分解者; 自养微生物(如硝化细菌)生产者; 寄生微生物(如肺炎双球菌)消费者。 (2)食物链和食物网(营养结构) 食物链:在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系(食物链不包括非生物物质和能量及分解者)。 食物网:在生态系统中,许多食物链彼此相互交错连 接的复杂的营养关系称为食物网分析食物网时应注意: a 越复杂的生态系统,食物网中的食物链的数量就越多。食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。食物链上一般不超过五个营养级。 b 生产者总是为第一营养级。在食物网中,大型肉食动物在不同的食物链中所处的营养级往往不同(占有不同的营养级)。 C 每条食物链的起点总是生产者,终点是不被其他动物所食的动物。食物链中箭头的含义:方向代表能量流动的方向,同时体现捕食与被捕食的关系。 d 生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。 e 在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合。如蜘蛛与青蛙既是捕食关系,又是竞争关系。 二、生态系统的能量流动 1、能量流动 a、定义:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程, b、过程:一个来源,三个去向。 c、特点:单向的、逐级递减的(不循环不可逆)。能量传递效率为10%-20% 2、研究能量流动的意义: a、实现对能量的多级利用,提高能量的利用效率(如 生物必修三第五章试题及 详细答案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020 第五章第二节生态系统的能量流动 一、选择题 1.有关生态系统中能量流动的叙述不正确的是( ) A.生态系统中能量流动是从太阳辐射光能开始的 B.生态系统中流动的能量几乎全部来源于太阳能 C.生态系统中的能量流动是逐级递减和单向流动的 D.生态系统离开外界环境的能量供应就无法维持 2.某地的一种金龟子专以大象的粪便为食,大象是初级消费者,假设第一营养级的能量为×108kJ,则以下说法正确的是( ) ①金龟子处于第三营养级②金龟子属于分解者 ③流向金龟子的能量至少为×106kJ④金龟子从第二营养级获得能量为零 A.①③B.②④C.只有②D.只有① 3.下图为生态系统中能量流动图解部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( ) A.初级消费者的粪便中的能量实际上属于生产者同化量的一部分 B.①表示流经生态系统内部的总能量 C.一般情况下,③为②的10%~20% D.从能量关系看②>③+④ 4.某个池塘有生产者(浮游植物)、初级消费者(植食性鱼类)、次级消费者(肉食性鱼类)、分解者(微生物)。其中生产者固定的全部能量为a,流入初级消费者、次级消费者、分解者的能量依次为b、c、d,此生态系统的能量金字塔中,下列表述正确的是( ) A.a=b+c+dB.a>b+cC.a 新人教高中生物必修三稳态与环境全套测试题 高二生物集体备课组 第1章人体的内环境与稳态 一、选择题 1.下列除哪项外,均为内环境概念的要素( ) A.细胞内液B.主要组成为血浆、组织液和淋巴 C.细胞外液D.体内细胞赖以生存液体环境 2.下列物质中,不属于内环境成分的是( ) A.CO2、O2B.H2O、Na+ C.C6H12O6、尿素D.血红蛋白、氧化酶 3.血细胞、肌细胞和淋巴细胞所处的内环境依次是( ) A.血浆、体液和体液B.血液、体液和淋巴 C.血浆、组织液和淋巴D.血液、细胞外液和体液 4.下列有关人体内环境的叙述不正确的是( ) A.内环境的化学成分中有葡萄糖、无机盐、激素、尿素等物质 B组织液→淋巴→血浆 C.心肌细胞生活的内环境是血浆 D.细胞可直接在内环境中获取营养 5.人剧烈活动后,隔一段时间血浆的pH会( ) A.大于7.35~7.45 B.远小于7.35~7.45 C.维持在7.35~7.45 D.稳定在3~4 6.内环境的稳态是指( ) A.由于血液中缓冲物质的调节作用使内环境维持在相对稳定状态 B.内环境的温度、渗透压、各种化学物质的含量维持在一个相对稳定的状态 C.正常机体在神经系统、激素的调节下,通过各组织、器官协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态 D.正常机体在神经—体液—免疫调节网络的调节下,通过各器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态 7.关于内环境稳态调节机制的现代观点是( ) A.神经调节B.体液调节 C.神经—体液调节D.神经—体液—免疫调节 8.当内环境的稳态遭到破坏时,必将引起( ) A.酶促反应速率的加快B.渗透压下降 C.糖尿病D.细胞代谢紊乱 9.内环境必须保持稳定,细胞才能进行正常生命活动,有关论述不正确的是( ) A.由于血浆中含有H2CO3、NaHCO3等缓冲剂,它的pH才能正常 B.内环境体温调节受到下丘脑控制 C.剧烈运动积累了乳酸、碳酸,肌肉感到酸胀,并随排尿使这些物质排出而症状消失 D.血浆中缺少蛋白质引起组织水肿 10.稳态被破坏后,细胞新陈代谢会紊乱的根本原因是( ) A.温度条件不能满足细胞新陈代谢的正常要求 B.渗透压条件不能满足细胞新陈代谢的正常要求 C.细胞内复杂的酶促反应受严重影响 D.酸碱度条件不能满足细胞新陈代谢的正常要求 二、非选择题 1.右图为人体某组织的一部分,据图回答问题: (1)写出图中字母所代表的体液的名称: 生物必修三第五章测试卷 一、选择题 1.最适于描述生态系统中生产者、消费者和分解者之间关系是 A.种内斗争B.种间关系C.竞争和捕食D.物质循环和能量流动 2.在人工种植的密林中,适度的砍伐是有利于提高木材产量,其基本原理是 A.增加光合作用面积C.降低种间竞争的激烈程度 B.提高光合作用效率D.降低树木群体的呼吸消耗占其光合作用固定的能量中的比例3.下图为生态系统中能量流动图解部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是 A.生物与生物之间吃与被吃的关系不可逆转,所以能量流动具单向性 B.①表示流经生态系统内部的总能量 C.一般情况下,②为①的10%~20% D.从能量关系看②>③+④ 4.下列各选项与所给模型不相符的是 A.若X表示生态系统抵抗力稳定性,则②可能代表物种丰富度 B.若X表示第一营养级拥有的能量总量,则①可能代表次级消费者的数量增加 C.若X表示A TP,则①可能代表小肠上皮细胞吸收葡萄糖 D.若X表示新物种,则②可能代表地理隔离 5.关于生态系统稳定性的正确叙述是 ①负反馈调节是生态系统具有自我调节能力的基础;②“遭到破坏,恢复原状”属于抵抗力稳定性; ③人们对自然生态系统“干扰"不应超过其抵抗力稳定性;④热带雨林在遭到严重的砍伐后,其恢复力稳定性仍很强 A.①④B.②③C.①③D.②④ 6.下图是某陆生生态系统食物网的结构模式图。下列各项叙述中不正确的是 A.此生态系统中的生产者不止一个 B.丁和辛之间既存在竞争关系又存在捕食关系 C.若丙种群数量下降10%,辛种群不会发生明显变化 D.辛从食物链甲→丙→乙→丁→辛获得的能量最多 7.某研究性学习小组调查校园周围池塘的水质污染状况,采集水样镜检水中动物和植物的种类和数量,结果如下:1号池塘水样中有单一种类的纤毛虫,如草履虫,且数量极多;2号池塘水样中单细胞藻类种类较多,且数量也极大,动物较少;3号池塘水样中未见任何动物、植物,且发出刺鼻的气味;4号池塘水样中昆虫、植物均有发现,数量较多。根据以上结果分析,池塘污染的严重性由重到轻的排列顺序是 A.3、1、4、2 B.3、1、2、4 C.4、2、1、3 D.2、4、3、1 8.下面关于生态系统的叙述,正确的是 A.各营养级的生物都以两种呼吸方式将碳返回无机环境中 B.森林生态系统的抵抗力稳定性比草原生态系统的高 C.食物链中生物种类的增加一定会导致生态系统总能量利用效率的降低 D.生产者和消费者是维持生态系统稳定存在必不可少的成分 9.下左图是物种S1和S2的生态位空间模式图,两物种竞争最激烈的温度是 最新人教版高中生物必修三教案全集 第一章人体的内环境与稳态 第1节细胞生活的环境 一、教学目标 知识方面:描述内环境的组成和理化性质。 能力方面: 1.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 2.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 情感态度价值观:认同内环境是细胞进行正常生命活动的基本条件。 二、教学重点和难点 1.教学重点 (1)内环境的组成和理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 2.教学难点 (1)内环境的理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 三、教学方法:讲述与学生练习、讨论相结合 四、教学用具:幻灯片 五、课前准备: 六、课时安排:2课时 七、教学过程: 教学内容教师组织和引导学生活动教学意 图 章引入让学生阅读章引言并体会内环境的重要性阅读思考引入新 课 〖板书〗第1节细胞生活的环境 问题探讨 〔生答师提示〕1.图1中是人体血液中的血细胞,包括 红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。 2.血细胞生活在血浆中。草履虫直接生活在外界水环境中。 两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是: 血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质 交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比, 血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。 〖填空式提问〗所有的生命系统都存在于一定的环境中,与 思考回答创造问 题情境, 引入新 课 环境之间不断进行着物质和能量的交换。细胞作为最基本的生命系统,也是如此。 〖问〗单细胞生物是怎样与环境之间不断进行着物质和能量的交换呢?多细胞生物呢?阅读思考回答 〔板书〕一、体细胞生在细胞外液 〖问〗什么是体液? 〖引导提示〗体液——不论男性还是女性,体内都含大 量以水为基础的液体,这些液体统称为体液。 1.体液的成分和组成呢? 细胞内液 (存在于细胞内,约占2/3) 1.体液血浆 细胞外液组织液 (存在于细胞外,约占1/3)淋巴等 2.内环境的组成及相互关系 阅读思考 回答 〔思考与讨论1〕 〖师提示〗 1.细胞外液是指存在于细胞外的体液,包括血浆、组织 液和淋巴等。血细胞直接生活在血浆中,体内绝大多数细胞 直接生活在组织液中,大量淋巴细胞直接生活在淋巴液中。 由此可见,细胞外液是体内细胞直接生活的环境。 2. 血浆组织液淋巴 同它们都属于细胞外液,共同构成人体内 环境,基本化学组成相同。 学生讨论 后回答 中心发言人:总课时: 第五章生态系统及其稳定性 第一节生态系统的结构 一教材分析 本节内容在全书及章节的地位:本节是高中生物必修三第5章《生态系统的稳定性》第一节。在教材中具有承上启下的作用。一方面,加深对种群、群落内容的理解,另一方面是生态系统的能量流动、物质循环、信息传递、生态系统的稳定性内容的基础。而通过本节的学习对培养学生系统分析的方法,建构模型的学习方法有积极意义,是高中生物教学的重要内容之一。 二教学目标 根据上述教材与内容分析,考虑到学生已有的认知结构、心理特征,确定如下教学目标: 1、知识方面 (1)举例说明什么是生态系统 (2)讨论某一生态系统的结构 (3)尝试建构生态系统的结构模型 2、能力方面 培养学生观察、阅读、分析、归纳、推理、综合、语言表达能力 3、情感目标 认同生态系统是一个统一的整体,为树立人与自然和谐发展的观念,形成生态意识和环境保护意志奠定基础。 三教学重点、难点 本节的教学重点是师生、生生讨论某一生态系统的结构。难点是从物质和能量的角度说明生态系统是一个整体。因此,课堂教学的关键是通过一系列问题的讨论,让学生寻找生物与生物、生物与无机环境之间的联系,在讨论中体验物质与能量这一纽带的存在,从而认同生态系统是一个无机环境与生物群落相互作用的统一整体。 四、教法 “情境”、“协作”、“会话”和“意义建构”是学习环境中的四大要素。结合本节内容,教师通过图、文、科学事件等创设教学情境,联系学生生活实际,通过形式多样的活动,引导学生思维,在思考中形成生态系统概念,构建生态系统结构。 五、学法 高中课程改革的具体目标之一是“倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力,获取新知识的能力、分析和解决问题能力及交流与合作的能力”。以建构主义理论为指导,结合高中生物课程的基本理念,注重与现实生活联系,运用多媒体课件,着力引导创新学生学习方法。 六、课时设计2课时 七、教学程序 第一课时 一、生态系统的概念和类型 1、生态系统的概念:生态系统是指生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。 高中生物必修3教案全集 第一章人体的内环境与稳态 第1节细胞生活的环境 一、教学目标 知识方面:描述内环境的组成和理化性质。 能力方面: 1.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 2.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 情感态度价值观:认同内环境是细胞进行正常生命活动的基本条件。 二、教学重点和难点 1.教学重点 (1)内环境的组成和理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 2.教学难点 (1)内环境的理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 三、教学方法:讲述与学生练习、讨论相结合 四、教学用具:幻灯片 五、课前准备: 六、课时安排:2课时 七、教学过程: 教学内容教师组织和引导学生活动教学意 图 章引入让学生阅读章引言并体会内环境的重要性阅读思考引入新 课 〖板书〗第1节细胞生活的环境 问题探讨 〔生答师提示〕1.图1中是人体血液中的血细胞,包括 红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。 2.血细胞生活在血浆中。草履虫直接生活在外界水环境中。 两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是: 血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质 交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比, 血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。 〖填空式提问〗所有的生命系统都存在于一定的环境中,与 环境之间不断进行着物质和能量的交换。细胞作为最基本的 思考回答创造问 题情境, 引入新 课 生命系统,也是如此。 〖问〗单细胞生物是怎样与环境之间不断进行着物质和能量的交换呢?多细胞生物呢?阅读思考回答 〔板书〕一、体细胞生在细胞外液 〖问〗什么是体液? 〖引导提示〗体液——不论男性还是女性,体内都含大 量以水为基础的液体,这些液体统称为体液。 1.体液的成分和组成呢? 细胞内液 (存在于细胞内,约占2/3) 1.体液血浆 细胞外液组织液 (存在于细胞外,约占1/3)淋巴等 2.内环境的组成及相互关系 阅读思考 回答 〔思考与讨论1〕 〖师提示〗 1.细胞外液是指存在于细胞外的体液,包括血浆、组织 液和淋巴等。血细胞直接生活在血浆中,体内绝大多数细胞 直接生活在组织液中,大量淋巴细胞直接生活在淋巴液中。 由此可见,细胞外液是体内细胞直接生活的环境。 2. 血浆组织液淋巴 同它们都属于细胞外液,共同构成人体内 环境,基本化学组成相同。 学生讨论 后回答 精品 第五章第二节生态系统的能量流动 一、选择题 1 .有关生态系统中能量流动的叙述不正确的是() A.生态系统中能量流动是从太阳辐射光能开始的 B.生态系统中流动的能量几乎全部来源于太阳能 C.生态系统中的能量流动是逐级递减和单向流动的 D.生态系统离开外界环境的能量供应就无法维持 2.某地的一种金龟子专以大象的粪便为食,大象是初级消费者,假设第一营养级的能量为 2.5 ×10 8 kJ ,则以下说法正确的是() ①金龟子处于第三营养级②金龟子属于分解者 ③流向金龟子的能量至少为 2.5 ×10 6 kJ④金龟子从第二营养级获得能量为零 A .①③B.②④C.只有② D .只有① 3.下图为生态系统中能量流动图解部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项 中不正确的是 () A.初级消费者的粪便中的能量实际上属于生产者同化量的一部分 B.①表示流经生态系统内部的总能量 C.一般情况下,③为②的10% ~ 20% D .从能量关系看②> ③+④ 4 .某个池塘有生产者( 浮游植物 ) 、初级消费者(植食性鱼类 ) 、次级消费者(肉食性鱼类 )、 分解者 (微生物 )。其中生产者固定的全部能量为 a ,流入初级消费者、次级消费者、分解者 的能量依次为 b 、c、 d ,此生态系统的能量金字塔中,下列表述正确的是() A . a = b +c+ d B. a>b + c C. a A . 1161 kJ B. 2322 kJ C. 2870 kJ D . 5740 kJ 6 .下图是某湖泊生态系统能量流动的定量分析(图中所示数值的单位是J/(cm 2·a)) , G 为 植物, H 为植食性动物, C 为肉食性动物。以下相关叙述不正确的是() A .与该生态系统稳定性密切相关的是图中G、H 和 C 所形成的营养结构 B.由 G 到 H 的能量传递效率为13.51% C.从生态学的观点来看,G、 H 和 C 所包含的所有生物构成生物群落 D .H 包括多种动物,它们之间的需求相似构成竞争关系 7 .在一条食物链中,如果生产者固定太阳能时产生了6a mol的氧气,当生产者固定的这 些能量传递到次级消费者被利用时,转移到ATP 中的能量最多是() A . 46.44 a kJ B. 232a kJ C. 9.328a kJ D . 11.61a kJ 8 .某一生态系统中,已知一只鹰增重 2 kg要吃10 kg小鸟,小鸟增重0.25 kg要吃2 kg 昆虫,而昆虫增重100 kg要吃 1 000 kg绿色植物。在此食物链中这只鹰对绿色植物的能 量利用百分率为() A . 0.05%B. 0.5%C. 0.25% D . 0.025% 9 . (2012 ·海南高考, 19) 下图为某生态系统的能量流动简图,下列叙述错误的是() A.甲是生产者,乙是消费者 第五章生态系统及其稳定性复习测试 总分100分时间60分钟 一.选择题:本题共30小题,每题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一.个.选项最符合题目要求。 1、在我国西部大开发战略中,“保护天然林”和“退耕还林(草)”是两项重要内容。采取这两项措施的首要目标是() A、开展生态旅游 B、发展畜牧业 C、增加木材产量 D、改善生态环境 解析:D 2.下列生物中,全部属于生产者的一组是() A.海带、梨树、酵母菌 B. 蘑菇、水绵、洋葱 C.马铃薯、菠菜、乳酸菌 D. 硝化细菌、紫菜、苹果树 解析:D 3.下列不属于生态系统中分解者的是() A.硝化细菌B.蘑菇 C.酵母菌D.霉菌 解析:A 4.春暖花开,蜜蜂忙着在花丛中采蜜。招引蜜蜂采蜜的信息属于( ) A.物理信息B.化学信息C.行为信息D.声信息 解析:C 5.生态系统的能量流动是指( ) A.太阳能被绿色植物固定的过程 B.系统内生物体能量代谢的过程 C.生态系统中能量的输入,传递,转化,和散失过程 D.能量从生物体进入环境的过程 解析:C 6.在浮游植物→小鱼→海豹→虎鲸这条食物链中,鲸增加1 kg体重,至少消费浮游植物的量为() A.1 kg B.10 kg C.125 kg D.1000 kg 解析:C 7.以虫治虫是生态农业的重要内容,下图表示某一生系统中四种生物所含有机物的总量。假设这四种生物只构成一条食物链。请问在一段时间内,如果甲的种群数量增加,其可能引起的后果是() A.乙和丁的种群数量都增加 B.乙和丁的种群数量都减少 C.乙和丙的种群数量都减少 D .乙和丙的种群数量都增加 解析:C 8.到南极考察的科学工作者,为了保护环境,除了必须把塑料以及金属类废弃物带离南极外,还必须把人体尿液、粪便等废物带离南极,这是因为南极( ) A .缺少生产者 B .分解者很少 C .没有消费者 D .缺乏必要的生活设施 解析:C 9.“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”,主要说明了草原的( ) A .恢复力稳定性较强 B .抵抗力稳定性较强 C .恢复力稳定性较弱 D .抵抗力稳定性较弱 解析:A 10.森林遭到持续干旱,树木往往扩展根系的分布空间,保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能。这反映了森林生态系统( ) A .恢复力稳定性较强 B .抵抗力稳定性较强 C .恢复力稳定性较弱 D .抵抗力稳定性较弱 解析:B 11.城市生态系统是人类主导作用的生态系统,生物种类十分少,营养结构简单,相比于其他生态系统数量最少的是: ( ) A 人类 B 生产者 C 消费者 D 分解者 解析:B 12、组成食物链的环节一般不多于6个,其原因是( ) A 、环境资源有限 B 、被捕食者不能以捕食者为食 C 、在每一个环节上都有大量的能量流失 D 、ABC 3项均是 解析:C 13.右图是以每个营养级生物的数量多少而绘制的金字塔。其中,a 、b 、c 分别代表第一、二、三营养级的生物。下面食物链中,与金字塔相符合的 是( ) ①草 ②树 ③昆虫 ④兔 ⑤鸟 ⑥狼 A 、①→④→⑥ B 、①→③→⑤ C 、②→③→⑤ D 、②→④→⑥ 解析:C 14.如图表示 某种生态系统中4种成分之间的关系,以下相关叙述中正确的是 ( ) A .甲和乙所包含的所有种群构成群落 高一第五章生态系统及其稳定性 一.选择题:本题共30小题,每题2分,共60分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求。..1、在我国西部大开发战略中,“保护天然林”和“退耕还林(草)”是两项重要内容。采取这两项措施的首要目标是()A、开展生态旅游B、发展畜牧业 C、增加木材产量 D、改善生态环境 2.下列生物中,全部属于生产者的一组是() A.海带、梨树、酵母菌 B. 蘑菇、水绵、洋葱 C.马铃薯、菠菜、乳酸菌 D. 硝化细菌、紫菜、苹果树 3.下列不属于生态系统中分解者的是() A.硝化细菌B.蘑菇 C.酵母菌D.霉菌 4.春暖花开,蜜蜂忙着在花丛中采蜜。招引蜜蜂采蜜的信息属于( ) A.物理信息B.化学信息C.行为信息D.声信息 5.生态系统的能量流动是指( ) A.太阳能被绿色植物固定的过程 B.系统内生物体能量代谢的过程 C.生态系统中能量的输入,传递,转化,和散失过程 D.能量从生物体进入环境 的过程 6.在浮游植物→小鱼→海豹→虎鲸这条食物链中,鲸增加1 kg体重,至少消费浮游植物的量为() A.1 kg B.10 kg C.125 kg D.1000 kg 7.以虫治虫是生态农业的重要内容,下图表示某一生系统中四种生物所含有机物的总量。假设这四种生物只构成一条食物链。请问在一段时间内,如果甲的种群数量增加,其可能引起的后果是 )( A.乙和丁的种群数量都增加.乙和丁的种群数量都减少B C.乙和丙的种群数量都减少D.乙和丙的种群数量都增加.到南极考察的科学工作者,为了保护环境,除了必须把塑料以及金属类废8带离南极外,还必须把人体尿液、粪便等废物带离南极,这是因为南弃物 ) ( 极. .缺乏必要D C.没有消费者B.分解者很少A.缺少生产者 高中生物必修三第五章知识点归纳 在高中的学习科目当中,生物学科虽然不是最为主要的学科,但是也是不容忽视的,尤其是对于理科生来说,生物是高考必考的科目之一。下面是wtt整理的高中生物必修三第五章知识点,欢迎大家阅读分享借鉴。 高中生物必修三第五章知识点1 一、应该牢记的知识点 1、什么是生态系统? 是指由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。 2、什么是生物圈? 生物圈是地球上的全部生物及其无机环境的总和。是地球上最大的生态系统。 3、生态系统有哪些结构? ⑴、生态系统的结构包括生态系统的组成成分、食物链和食物网。 ⑵、生态系统的成分包括 ①、非生物成分: Ⅰ、物质:空气、水无机盐。 Ⅱ、能量:阳光、热能。 ②、生物成分 Ⅰ、生产者:指自养生物,主要是绿色植物。 Ⅱ、消费者:指动物,包括全部的动物 Ⅲ、分解者:主要指细菌和真菌。 ⑶、生态系统的营养结构:食物链、食物网 二、应会知识点 1、生态系统是在一定的时间和空间内,在各种生物之间以及生物与无机环境之间,通过能量流动和物 质循环而相互作用的一个自然系统。 2、从功能上讲:生态系统是生物与环境之间能量交换和物质循环的基本功能单位。 3、非生物的物质和能量:是生态系统存在的物质和能量基础,是生态系统各营养结构联系的纽带。 4、生产者: ⑴、是生态系统的主要成分,能利用能量将H2O和CO2合成为储存能量的有机物。 ⑵、是非生物的物质和能量进入生态系统的起始端。 ⑶、没有生产者就没有生态系统。 5、消费者:指不能将H2O和CO2合成为储存能量的有机物只能利用现成的有机物的生物。 ⑴、初级消费者:指直接以植物为食的动物(植食性动物)。 ⑵、次级消费者:指以植食性动物为食的动物(食肉动物)。 ⑶、三级消费者:以次级消费者为食的动物。 以此类推…… 6、分解者:能利用动植物遗体中、排出物中以及残落物中有机物维持生存的有机物的生物。将有机物 分解为无机物,在生态系统中具有重要作用。 7、食物链和食物网: ⑴、是生态系统物质循环和能量流动的渠道。 ⑵、生产者是第一营养级;初级消费者是第二营养级;次级消费者是第三营养级;以此类推。 ⑶、在生态系统中,某种动物可能同时拥有多个消费级或营养级。 8、生态系统包括那些基本类型?依据无机环境及生物类群的特点划分: 海洋生态系统、海岛生态系统、河流生态系统、湖泊生态系统、湿地生态系统、森林生态系统、 草原生态系统、苔原生态系统、冻原生态系统、农田生态系统、 第1章人体的内环境与稳态 1.1 细胞生活的环境 一、教材分析 《细胞生活的环境》一节包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的理化性质、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。本节内容的重要任务是构建内环境这一核心概念,而教材并没有一开始就阐述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界中“细胞生活的环境”这样的广阔视角。这样,既可以和《分子与细胞》衔接,利用学生已有的知识经验,又能激发学生的学习兴趣。内环境这一概念,包括本节主要内容以及后续学习内容内环境稳态的重要性等。该核心概念的构建有助于学生理解生命活动的本质,了解系统分析的思想和方法,提高对生命系统与环境关系的认识。 从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。本章内容又不仅与第2章有联系:稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。 二、教学目标 1、描述内环境的组成和理化性质。 2、说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 3、尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 三、教学重点、难点及解决方法 1、教学重点及解决方法 [教学重点] ⑴内环境的组成和理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 [解决方法] ⑴充分利用学生已有的知识、经验和图片搭建学习新知识的桥梁,帮助学生对细胞外液(内环境)的感性认识。 ⑵通过资料分析讲解内环境理化性质。 ⑶将学生分组讨论“思考与讨论”中的问题。 2、教学难点及解决方法 [教学难点] ⑴内环境的理化性质。⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 [解决方法] ⑴同上。⑵结合图解讲解。 四、课时安排 1课时。 五、教学方法 启发式、讲授法、问题探究法。教具准备:挂图、多媒体课件、模型教具 六、学生活动 1、启发学生观察相关图片,帮助理解和掌握新知识。 2、组织学生开展阅读、思考与讨论,资料分析等活动,在活动中引导学生主动建构环境及其理化性质的知识。 七、教学程序 (一)明确目标 (二)重点、难点的学习与目标完成过程 导入:利用教材提供的“问题探讨”来完成。 我们知道生活在水中的单细胞生物(如草履虫),可以直接从水里获取生存必需的养料,并把废物直接排入水中。那么人体的体内细胞,是如何与外界环境进行物质交换的呢? 一、体内细胞生活在细胞外液中 学生阅读教材P2—3相关内容,教师设问: 1、什么叫体液? 2、血液全是体液吗? 3、手和脚有时会磨出“水泡”,“水泡”中的液体主要是什么? 4、什么叫细胞内液? 5、什么叫细胞外液? 6、内环境是指什么?“内”的含义是什么?(“内”与“外”是相对的,从细胞来看,细胞外液属于其生活的外界环境,其内环境为细胞内液;而从人体来看,细胞外液是内环境) 7、组织液、血浆、淋巴液之间的关系如何? 8、血细胞直接生活的内环境是什么? 9、体内绝大多数组织细胞直接生活的内环境是什么? 第1章人体的内环境与稳态 本章规划 本章内容包括:“细胞生活的环境”和“内环境稳态的重要性”两节内容。其中第1节可用1课时教学,第2节可用2课时教学(其中实验1课时)。 与学生已有知识经验的联系: 单细胞生物的生活环境,血细胞生活在血浆中,血浆的基本成分等,学生在初中已经学过这些知识,有了一定的认识。手、脚等部位有时会磨出“水泡”,部分学生有过这样的体验。体内细胞脱离了适合生存的环境就会死亡,人体体温的相对稳定及其重要性,人体需要摄入营养物质、氧和水,排出废物,学生也有一定的认识。这些已有知识和经验,尽管比较浅显,与之相联系却有利于学生建构“内环境”和“稳态”的概念。人体内几大系统的功能,学生经过初中阶段的学习也有了基本的认识,在此基础上,总结出内环境如何与外界环境进行物质交换并不太难。此外,有关细胞生活的环境,和必修1中“细胞的物质输入和输出”等内容有密切的联系。 与其他章的联系: 从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。本章内容又不仅与第2章有联系,稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。 第1节细胞生活的环境 从容说课 “细胞生活的环境”包括体细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压和酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。 本章的导入利用教材提供的章题图来完成。通过启发学生观察章题图,思考图中内容与本章内容的关系,激发学生学习本章的兴趣。同时通过图片还可以使学生感受到边防战士、炼钢工人、抗洪抢险战士工作环境的恶劣,体会他们工作的艰苦,认识他们工作的重要性,这也是一种人文精神的渗透。本节的引入可以利用草履虫取食、排遗过程的视频和人体血细胞与血浆进行物质交换的动态演示,可以启发学生比较两者生活环境的异同,引出体内细胞生活的环境——内环境。 “体内细胞生活在细胞外液中”包含体液和内环境两个概念。内环境是核心概念,既包括了内环境的定义,也包括组成内环境的各种细胞外液通过动态的有机联系形成统一整体,还包括本章后续学习内容:内环境的组成、为什么要维持内环境稳态等。在教材第2章还要继续阐释内环境为什么能维持稳态。组织教学时 高二生物必修三第五章检测试题 高二生物必修三第五章检测试题(一) 1.在自然条件,下列不符合生态系统正常发展方向的是( ) A.物种组成多样 B.营养结构复杂 C.功能完善 D.食物链缩短 2.“螳螂捕蝉,黄雀在后”可以说明( ) A.一条食物链 B.所有生物必须捕食 C.生态系统生物群落的组成 D.生态系统的自动调节能力 3.热带雨林被破坏与草原生态系统被破坏比较,前者恢复起来( ) A.更容易 B.更难 C.均容易 D.均难 4.下列生态系统中自动调节能力的是( ) A.温带阔叶林 B.热带雨林 C.寒带针叶林 D.温带草原 5.下列哪一项措施最可能与可持续发展的原则不相符( ) A.森林的采伐量小于生长量 B.人工鱼塘生产者的能量少于消费者的能量 C.农田从收获中输出的氮元素多于补充的氮元素 D.农田施用无机氮肥多于生物固定的氮肥 6.下列生态系统中自动调节能力最弱的是( ) A.天然落叶林 B.天然常绿林 C.人工纯种林 D.人工混交林 7.一个处于平衡状态下的密闭生态系统,要使其中的动物能长期存活,必须提供( ) A.氧气 B.水 C.有机物 D.太阳能 8.将一处原始森林开辟为一个国家森林公园,为了维持森林的生态平衡,应当采用的措施是( ) A.在森林里放入一些珍奇野生动物,增加食物网的复杂性 B.在森林中引入一些珍奇的野生植物,提高生产者的能量蓄积能力 C.定期清理森林的枯枝落时,以利于种子的萌发和幼苗的生长 D.对森林做简单的隔离,避免人类过多干扰 9.(多选)下列叙述不正确的是( ) A.生态系统稳定性的维持,是由于生态系统具有自动调节的能力,大小取决于营养结构的复杂程度 B.生态系统的营养结构越复杂,食物链中各营养级生物种类越多,就越难进行自我调节,生态系统的抵抗力稳定性越弱 C.流经城市生态系统的总能量是城市生产者固定的太阳能总量 D.植物需要较多的NP元素,水体中含量越多,水生植物生长越好,动物获得的食物和氧气越多,越容易生存 10.(多选)西部农业的发展要以生态建设为前提,若盲目地开垦草原,围湖造田,造单纯林或是不恰当地干预自然生态系统,产生的后果( ) A.生态系统的物种成分减少 B.快速发展当地经济 C.生态系统恢复力稳定性增大 D.生态系统抵抗力稳定性降弱 11.(多选)生态系统的营养结构越复杂,抵抗力稳定性就越大,关于其中原因的叙述正确的是( ) A.处于同一个营养级的生物种类多 生态系统及其稳定性测试题三 一、选择题: 1.生态系统中的主要成分和必不可少的成分是指()A.非生物的物质和能量B.生产者和消费者 C.生产者和分解者D.消费者和分解者 2.随着环境污染的不断加剧,可能引起海洋表层的浮游植物大量死亡,从而进一步加剧温室效应。这是因为浮游植物死亡会() A.使大气中二氧化碳增加B.使大气中臭氧增加 C.使海洋表层无机物增加D.使海洋表层的含氧量减少 3.下图中的圆分别表示:a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。能正确表示它们之间相互关系的是 () 4.在草→食草的昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰这条食物链,设流经这条食物链的总能量为100%,按最高效率计算,蟾蜍和猫头鹰所得能量最多分别是() A.20%和2% B.0.8%和0.032% C.4%和0.8% D.0.4%和0.0126% 5.稻-鸭-萍共作是一种新兴的生态农业模式。其中水生植物红萍(满江红)适生于荫蔽环境,可以作为鸭子的饲料;鸭子能吃有害昆虫并供肥,促进水稻生长,对此模式形成的生态系统,下列叙述错误的是A.该生态系统的主要功能是物质循环和能量流动 B.鸭子既是初级消费者,又是次级消费者 C.生物群落由水稻、红萍、鸭子和有害昆虫组成 D.水稻和红萍分层,能提高光能利用率 6.下图为生态系统中食物链所反映出的能量流动情况,图中箭头符号为能量的移动方向。下列说法正确的是 ①在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右 ②分解者可利用来自各营养级转移到(A)的所有能量 ③消费者营养级别越高,可利用的总能量越多 ④当人们把生产者当作食物时,比起其他营养级,可获得更多的能量 A.①②B.①④C.②③D.③④ 7.下图是某生态系统食物网示意图,下列关于该图的叙述中,正确的是()A.从能量流动的特点来看,E捕食生物B和D最为经济 B.生物G是一种杂食动物,它占有三个不同的营养级 C.生物H占有三种不同营养级,它的数量较其他生物更为稳定 D.G和E的关系是捕食和竞争 8.关于生物同化量的叙述正确的是()A.从上一营养级流入该营养级的总能量 B.食物消化后粪便中的总能量 C.从上一营养级摄入的能量D.从消化道吸收后合成有机物中的能量 目录 第1章人体的内环境与稳态 (1) 第1节细胞生活的环境 (1) 第2节内环境稳态的重要性 (4) 第2章动物和人体生命活动的调节 (9) 第1节通过神经系统的调节 (9) 第2节通过激素的调节 (11) 第3节神经调节与体液调节的关系 (15) 第4节免疫调节 (17) 第3章植物的激素调节 (19) 第1节植物生长素的发现 (19) 第2节生长素的生理作用 (21) 第3节其他植物激素 (24) 第4章种群和群落 (25) 第1节种群的特征 (26) 第2节种群数量的变化 (29) 第3节群落的结构 (33) 第4节群落的演替 (35) 第5章生态系统及其稳定性 (37) 第1节生态系统的结构 (37) 第2节生态系统的能量流动 (39) 第3节生态系统的物质循环 (41) 第4节生态系统的信息传递 (43) 第5节生态系统的稳定性 (44) 第6章生态环境的保护 (46) 第1节人口增长对生态环境的影响 (46) 第2节保护我们共同的家园 (47) 第1章人体的内环境与稳态 第1节细胞生活的环境 教学目标 1.知识方面 1.描述内环境的组成和理化性质。 2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 3.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 2态度观念方面 通过内环境稳态的基本知识的学习,使学生明确只有通过各器官系统的协调活动,才能实现内环境的稳态,从而使学生逐步树立生物体的局部与整体相统一的辩证唯物主义观点. 3.能力方面 通过缓冲物质的调节作用和水平平衡调节实例的讨论分析,使学生进一步理解稳态的生理意义,并提高 运用学到的生物学知识评价和解决实际问题的能力. 重点、难点分析 重点:1)内环境的组成和理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。. 难点:(1)内环境的理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介 内环境稳态的概念即是本课题的重点内容,也是一个难点内容,建议结合学生的认知 规律逐层推进.首先,以人体为例,结合初中已掌握的知识,让学生弄懂由血浆、组织液、淋巴构成的人体内环境及三个成分之间的相互关系,并且明确:体内细胞只有通过内环境, 才能与外界环境进行物质交换.然后结合人们的日常生活分析实例,证明当内环境的理化性质发生变化时,机体在神经系统和体液的调节下,通过各器官系统的协调活动,能够维持内环境的稳态,进而归纳出内环境稳态的概念,并且使学生认识到:当内环境的稳态遭到破坏时,就会引起代谢紊乱并导致疾病。教学模式 启发、讲解、讨论结合式。 教学手段 课件、实物投影仪。 教学过程设计 一、参考课时 一课时 二、设计思路 细胞生活的环境 教学目标 2.知识方面 (1)明确内环境的概念及组成环境的三种成分之间的关系; (2)理解体内细胞物质交换是通过内环境而实现的; (3)理解内环境稳态的概念及其生物意义. 2态度观念方面 通过内环境稳态的基本知识的学习,使学生明确只有通过各器官系统的协调活动,才能实现内环境的稳态,从而使学生逐步树立生物体的局部与整体相统一的辩证唯物主义观点. 3.能力方面 通过缓冲物质的调节作用和水平平衡调节实例的讨论分析,使学生进一步理解稳态的生理意义,并提高运用学到的生物学知识评价和解决实际问题的能力. 重点、难点分析 重点:内环境稳态的概念及其生物意义. 难点:内环境稳态的概念. 内环境稳态的概念即是本课题的重点内容,也是一个难点内容,建议结合学生的认知 规律逐层推进.首先,以人体为例,结合初中已掌握的知识,让学生弄懂由血浆、组织液、淋巴构成的人体内环境及三个成分之间的相互关系,并且明确:体内细胞只有通过内环境, 才能与外界环境进行物质交换.然后结合人们的日常生活分析实例,证明当内环境的理化性质发生变化时,机体在神经系统和体液的调节下,通过各器官系统的协调活动,能够维持内环境的稳态,进而归纳出内环境稳态的概念,并且使学生认识到:当内环境的稳态遭到破坏时,就会引起代谢紊乱并导致疾病。教学模式 启发、讲解、讨论结合式。 教学手段 课件、实物投影仪。 教学过程设计高二生物必修三第五章生态系统及其稳定性知识点总结

生物必修三第五章试题及详细答案

高中生物必修三全套试卷

生物必修三第五章测试卷精选带答案

最新人教版高中生物必修三教案全套

高中生物必修三第五章第一节教案

人教版高中生物必修三全套教案

生物必修三第五章试题与详细答案.doc

高中生物必修三第五章测试题

高中生物必修三第五章测试题1

高中生物必修三第五章知识点归纳

人教版高中生物必修三全套教案

人教版高中生物必修三全套课件

高二生物必修三第五章检测试题

最新高中生物必修三第五章生态系统及其稳定性测试题三教学提纲

高中生物必修三全套教案