初等数学分析教学大纲

《初等数学研究》教学大纲

Elementary Mathematics Research

一、本大纲适用专业

数学与应用数学。

二、课程性质与目的

1. 课程目标

(1)使学生了解初等数学的研究对象,明确初等数学在数学学科中的地位、作用以及本课程与中学数学的联系;

(2)使学生理解初等数学中的概念、原理、法则、方法等;

(3)使学生掌握初等数学的理论体系和结构以及初等数学中的重要的思想方法;

(4)使学生学会运用高等数学的理论和观点分析研究初等数学,熟练地运用重要的思想方法解决初等数学中的问题;

(5)使学生对中学数学新课程改革的基本思想和容的设置有个较为全面地了解和认识,并产生自己的思考;

(6)使学生提高分析、认识和处理中学数学教材的水平,培养学生独立思考、探索研究、分析和解决问题的能力,以及养成数学的思维习惯;

(7)为学生今后从事数学教师职业提供必要的专业训练和知识准备,以及辅导中学生研究数学问题所需的基本方法。

2. 与其它课程的关系

《初等数学研究》是在学习了《数学分析》、《高等代数》、《解析几何》等专业基础课的基础上开设的,并且与后继课程《现代教育学》、《教育心理学》、《数学课程与教学论》、《数学方法论与数学史》等教育理论,《几何画板与flash 制作》、《竞赛数学》等紧密结合。

3. 开设学期

按培养方案规定的学期开设。

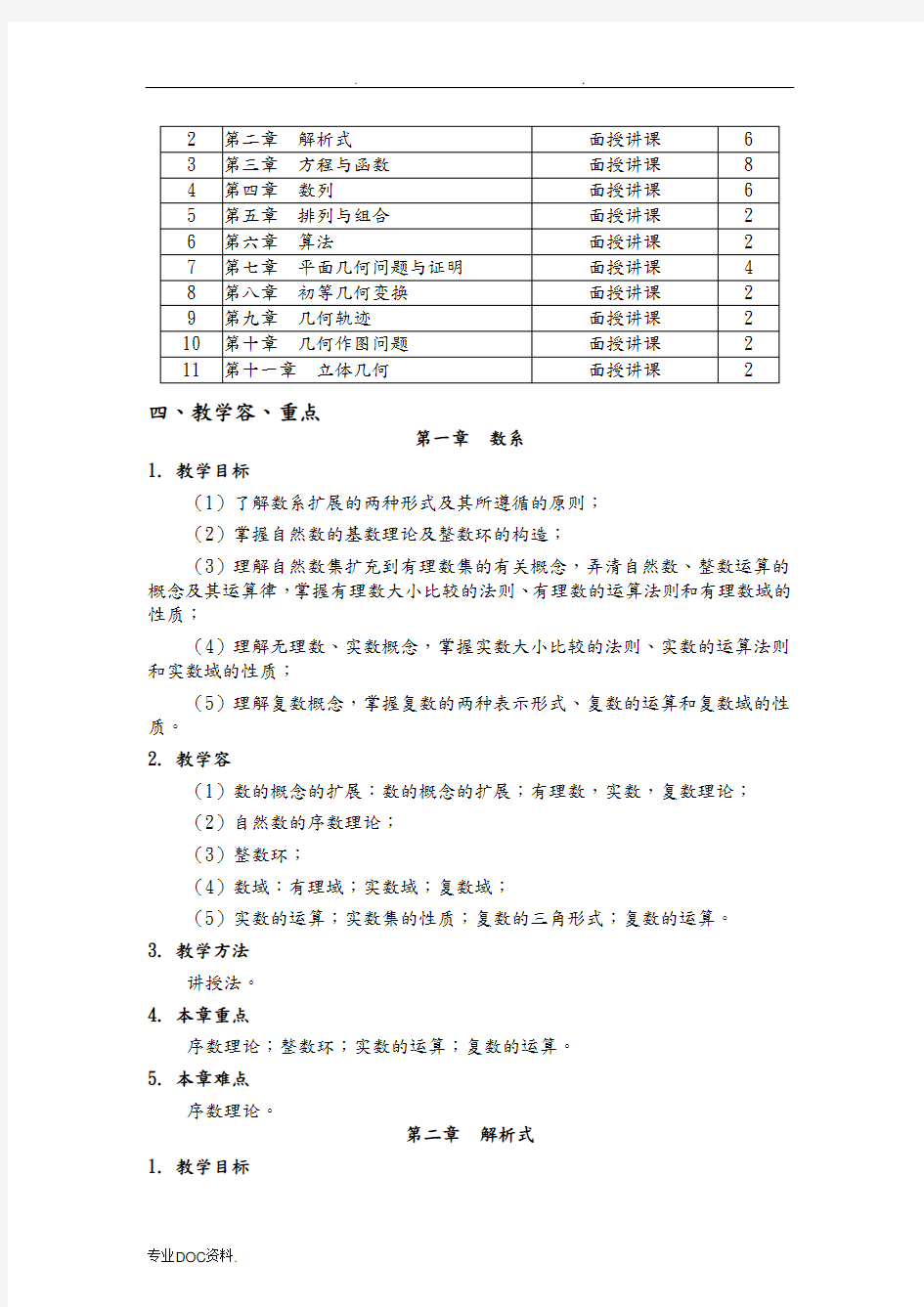

三、教学方式及学时分配

四、教学容、重点

第一章数系

1. 教学目标

(1)了解数系扩展的两种形式及其所遵循的原则;

(2)掌握自然数的基数理论及整数环的构造;

(3)理解自然数集扩充到有理数集的有关概念,弄清自然数、整数运算的概念及其运算律,掌握有理数大小比较的法则、有理数的运算法则和有理数域的性质;

(4)理解无理数、实数概念,掌握实数大小比较的法则、实数的运算法则和实数域的性质;

(5)理解复数概念,掌握复数的两种表示形式、复数的运算和复数域的性质。

2. 教学容

(1)数的概念的扩展:数的概念的扩展;有理数,实数,复数理论;

(2)自然数的序数理论;

(3)整数环;

(4)数域:有理域;实数域;复数域;

(5)实数的运算;实数集的性质;复数的三角形式;复数的运算。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

序数理论;整数环;实数的运算;复数的运算。

5. 本章难点

序数理论。

第二章解析式

1. 教学目标

(1)了解解析式的概念及其分类;

(2)了解多项式概念,掌握待定系数法和多项式的因式分解方法;

(3)了解分式的概念和定理;掌握分式恒等变形;

(4)掌握根式的运算和变形;

(5)掌握不等式的基本性质、解法和证明;

(6)熟悉几个著名的不等式。

2. 教学容

(1)解析式的基本概念,解析式的恒等变形;

(2)多项式:多项式的恒等定理;

(3)分式:分式恒等变形;

(4)实数域上的根式:根式的化简和计算;

(5)不等式:解不等式(组);不等式的证明;几个著名的不等式。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

待定系数法;因式分解方法;分式恒等变形;根式的化简和计算;不等式的证明;著名的不等式。

5. 本章难点

不等式的证明。

第三章方程与函数

1. 教学目标

(1)掌握各种代数方程中的同解理论(弄清增、失根原因及检验方法)及基本解法;

(2)掌握特殊的高次方程的解法;

(3)掌握简单的分式方程、无理方程和超越方程的解法;

(4)了解函数概念的发展与几种定义方式;

(5)掌握初等函数的基本性质。

2. 教学容

(1)方程与方程组的概念及分类;

(2)方程与方程组的同解性:一元n次方程的根的有关性质;一元三次和四次方程的解法;倒数方程的解法;

(3)整式方程、分式方程、无理方程和超越方程:分式方程、无理方程、超越方程的解法;

(4)方程组的解法;

(5)函数概念的概述:初等函数及其分类;初等函数图象的作法,基本初

等函数,初等超越函数超越性的证明;

(6)初等函数性质的判定。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

方程(组)通解定理;倒数方程的解法;分式方程、无理方程、超越方程的解法;方程组的解法;初等函数性质的判定。

5. 本章难点

倒数方程的解法;超越方程的解法。

第四章数列

1. 教学目标

(1)掌握求数列通项的方法;

(2)熟练掌握等差与等比数列的综合题;

(3)了解高阶等差数列、斐波那契数列、分群数列;

(4)熟练掌握数学归纳法的各种形式的应用;

(6)了解数列的母函数。

2. 教学容

(1)数列概述;

(2)等差数列与等比数列;

(3)几种特殊的数列:k阶差分数列、简单递推数列、数列求和;

(4)数学归纳法;

(5)数列的母函数。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

等差数列与等比数列;数学归纳法。

5. 本章难点

几种特殊的数列。

第五章排列与组合

1. 教学目标

(1)理解加法和乘法两个基本的计数原理;

(2)掌握无重排列、可重复排列、圆排列;无重组合、相异元素的重复组合的计算公式;

(3)熟练应用容斥原理解题。

2. 教学容

(1)加法原理与乘法原理;

(2)排列:无重排列、可重复排列、圆排列;

(3)组合:无重组合、相异元素的重复组合;

(4)容斥原理。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

加法原理与乘法原理;容斥原理。

5. 本章难点

圆排列

第六章算法

1. 教学目标

(1)了解算法的概念;

(2)掌握程序的基本结构;

(3)掌握算法设计的基本方法;

(4)了解算法思想在高中数学课程中的地位,掌握其教学方法。

2. 教学容

(1)算法概念;

(2)程序的基本结构;

(3)算法设计的基本方法;

(4)算法思想在高中数学课程中的地位及其教学。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

算法设计的基本方法。

5. 本章难点

算法思想在高中数学课程中的教学。

第七章平面几何问题与证明

1. 教学目标

(1)了解命题的意义和结构;

(2)掌握几何推理与证明的方法(综合法与分析法、直接证法与间接证法);

(3)熟练掌握证几何量的相等关系、度量关系、不等关系、位置关系、结合关系的方法和技巧;

(4)熟悉并运用几个著名定理:梅涅劳斯定理、锡瓦定理、西姆松定理。

2. 教学容

(1)几何逻辑;

(2)几何证题的推理方法;

(3)几何证题。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

几何推理与证明的方法、梅涅劳斯定理、锡瓦定理、西姆松定理。

5. 本章难点

梅涅劳斯定理、锡瓦定理、西姆松定理。

第八章初等几何变换

1. 教学目标

(1)了解各种变换的意义;

(2)理解平移变换、旋转变换、轴反射变换的性质,掌握其在几何证明中的应用;

(3)理解位似变换和相似变换的性质,掌握其在几何证明中的应用。

2. 教学容

(1)初等变换:运动,平移,旋转,轴反射和轴对称反射;

(2)图形的相等或合同;

(3)合同变换;

(4)位似和相似变换。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

合同变换、位似变换、相似变换的性质。

5. 本章难点

合同变换、位似变换、相似变换的应用。

第九章几何轨迹

1. 教学目标

(1)理解几何轨迹和图形的概念;

(2)掌握几何轨迹的证明方法、掌握常用的几个轨迹命题;

(3)掌握探究几何轨迹的方法。

2. 教学容

(1)几何轨迹与几何图形;

(2)几何轨迹的基本问题:三种轨迹命题的分类及其解法;

(3)几何轨迹的探求,轨迹命题两面性的证明。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

几何轨迹的探求方法。

5. 本章难点

轨迹命题两面性的证明。

第十章几何作图问题

1. 教学目标

(1)掌握作图的基本知识和常用的方法几何作图的基本方法(轨迹交点法,三角形奠基法,几何变换法)。

2. 教学容

(1)基本作图问题:尺规作图,定位作图和不定位作图;

(2)几何作图的基本方法:轨迹交点法,三角形奠基法,几何变换法。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

几何作图的基本方法。

5. 本章难点

几何变换法。

第十一章立体几何

1. 教学目标

(1)熟练掌握空间几何量的位置和度量关系的证明。

2. 教学容

(1)空间几何体的类型介绍;

(2)空间几何量的位置关系;

(3)空间几何量的度量关系。

3. 教学方法

讲授法。

4. 本章重点

空间几何量的位置和度量关系。

5. 本章难点

空间几何量的度量关系。

初等数学研究课后习题答案(2020年7月整理).pdf

初等代数研究课后习题 20071115033 数学院 07(1) 杨明 1、证明自然数的顺序关系具有对逆性与全序性,即 (1)对任何N b a ∈,,当且仅当b a <时,a b >. (2))对任何N b a ∈,,在b a <,b a =,b a >中有且只有一个成立. 证明:对任何N b a ∈,,设a A ==,b B == (1)“?” b a <,则B B ??,,使,~B A ,A B B ~, ?∴,a b >∴ “?” a b >,则B B ??,,使A B ~,,B B A ?∴,~,b a <∴ 综上 对任何N b a ∈,,b a (2)由(1)b a b a <∴与b a >不可能同时成立, 假设b a <∴与b a =同时成立,则B B ??,,使,~B A 且B A ~, ,~B B ∴与B 为有限集矛盾,b a <∴与b a =不可能同时成立, 综上,对任何N b a ∈,,在b a <,b a =,b a >中有且只有一个成立.. 2、证明自然数的加法满足交换律. 证明:对任何N b a ∈,设M 为使等式a b b a +=+成立的所有b 组成的集合 先证 a a +=+11,设满足此式的a 组成集合k ,显然有1+1=1+1成立 φ≠∈∴k 1,设k a ∈,a a +=+11,则 +++++++=+=+==+a a a a a 1)1()1()(1 k a ∈∴+,N k =∴, 取定a ,则1M φ∈≠,设,b M a b b a ∈+=+,则 ()()a b a b b a b a +++++=+=+=+ ,b M M N + ∴∈∴= ∴ 对任何N b a ∈,,a b b a +=+ 3、证明自然数的乘法是唯一存在的 证明:唯一性:取定a ,反证:假设至少有两个对应关系,f g ,对b N ?∈,有 (),()f b g b N ∈,设M 是由使()()f b g b =成立的所有的b 组成的集合, ()()1f b g b a ==? 1M φ∴∈≠ 设b N ∈则()()f b g b =()()f b a g b a ∴+=+ ()()f b g b ++∴=,b M +∴∈,M N ∴= 即b N ?∈,()()f b g b =

《数学分析报告》课程教学大纲设计

《数学分析》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码:110072、110073、110074 课程名称:数学分析 英文名称:Mathematical Analysis 课程类别:基础课 学时:216(分三个学期上) 学分:11 适用对象: 信息与计算科学专业本科生 考核方式:闭卷考试,平时成绩占30%,期末考试成绩占70% 先修课程:无 二、课程简介 以经典微积分为主要容的数学分析,是信息与计算科学专业学生极其重要的必修基础课程,是从初等数学到高等数学过渡的桥梁,是学习其他基础课和专业课的基础,也是占学时最长、学分最多的一门必修基础课程。其特点是:容多,跨度大,概念抽象,系统性与逻辑性强,思想方法重要,应用广泛。 众所周知,数学是一个分支众多、应用非常广泛的科学体系,是其他各门科学的基础和工具,在整个人类知识体系中占有特殊重要的地位。数学是研究数量关系和空间形式的科学,而研究数量关系和空间形式必须从变量间最本质的联系─── 函数开始起步。数学分析研究的对象与方法是用无穷小分析的方法研究实函数。因此,数学分析正是讲述函数理论的最基本的课程,可以说它是数学这座科学大厦的奠基石,是基础中的基础,它理所当然地被列为数学科学及相关学科最重要的基础课之一,在培养具有良好数学素养的人才方面,它所起的作用是任何其他课程无法相比的。 由于数学分析是几乎所有后继数学课程的基础,又是新生入学后首先接触的重要基础课之一,所以,数学分析这门课程不仅要教会学生循序渐进地领会已抽象出来的普遍结论、掌握扎实的专业基础知识,更重要的是培养学生抽象的逻辑思维能力、使其切实掌握运用数学工具分析问题、转化问题、解决问题的思想和方法。数学分析课程的得失,将直接关系到其它相关数学课程如常微分方程、概率论与数理统计、复变函数与积分变换等教育的成败,关系到学生后继专业课程的学习,对学生基本功的训练与良好素质的培养起着十分重要的作用,甚至可能会影响他们一生的思维方式。因此,积极开发教学资源,根据学生的具体实际情况,按照课程标准的要施教学,对于提高计算科学系学生的综合素质有着深远的影响。 本课程以课堂讲授为主,辅以多媒体教学、习题课,精讲多练注重理论联系实际。基本容由教师讲授,通过习题课对所学容进行巩固和提高。各章中平行的容可安排学生自学,以提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。由于本课程具有很强的几何背景,因此教学中要注意与几何直观相结合,注重理论联系实际,逐步推广使用多媒体教学手段。通过本课程的学习,使学生正确理解和掌

初等数学研究论文

姓名:苏章燕学号:201102024002 班级:师范1班 分类思想 摘要:分类讨论的问题在这学期做高考题和中考题过程中,很多题上面都有体现。是在问题的解答出现多种情况且综合考虑无法深入时,我们往往把可能出现的所有情况分别进行讨论,得出每种情况下相应的结论,这种思想方法就是分类的思想。 关键词:分类讨论、函数、例题、集合分类 一、分类要素 分类的思想运用到每个具体数学问题中都有三个基本内容,即分类三要素,在分类的合定义中,三要素就是全集,子集和子集的分类根据。分类的逻辑定义中,三要素是母项,子项和分类标准。 二、分类的规则 在问题讨论前,首先应弄清楚我们所研究对象的范围,即全集。分类就要在这个特定范围内进行,要防止在全集不明确的情况下或全集外进行讨论。 每次分类都必须以同一本质属性为标准,被分概念或集合有若干本质属性,确定某一个作为分类标准。那么在分类过程中就要始终使用这个标准。同一次讨论中标准只能是一个。如实数在讨论绝对值时,可分为整数、负数和零;在讨论其他性质和运算时可分为有理数与无理数。又如函数按自变量个数可分为一元函数、二元函数乃至多元函数;按单调性可分为增函数、减函数和非单调函数(在某一区间内);按定义域可分为在R上都有意义的函数与定义域不是R的函数;按奇偶性可分为奇函数、偶函数和非奇非偶函数(在定义域内);按属性可分为代数函数和超级函数。诸如此类,按不同标准就有不同的分类。 分类的完整性,把集合A分为A1、A2、···An等n个子集的分类,集合A应是这n 个子集的并集,集合的每一个元素都属于且仅属于其中的一个子集,分类时必须防止遗漏,如把角分为第一象限角、第二象限角、第三象限角、第四象限角,就不是一个完整的分类,因为终边落在坐标轴上的角就不在其中。 分类的互斥性,分类中分成的各部分必须是互相排斥的,即分类中各个子集的交集是空集,如平面几何中把三角形分为锐角三角形、等腰三角形······的分类就是不正确的分类,因为存在着等腰锐角三角形,这是由于破坏了分类的互斥性。 分类的逐级性,被分概念必须分成与它最邻近的概念。有些问题必须要连续分类,这就要求严格按层次逐级进行划分、讨论。 分类的种类,人们对事物的认识有一个由现象到本质逐步深化的无线过程,因此分类也有一个从现象分类到本质这样一个逐步深化的过程。 现象分类就是根据事物的外部标志或外部联系所进行的分类,这种分类往往会把本质上相同的事物分为不同的类别,而把本质上不相同的事物归为同一类别。如平面几何中多边形按边数分类就是一个现象分类,因为凸多变形和凹多边形即使边数相同其性质也大相径庭,而正多边形(不管它边数多少)都具有很多共性,它们本质上是相同的。 本质分类就是根据事物的本质特征或内部联系所进行的分类,本质分类能够揭示数学对象之间的规律,如含角的三角函数的绝对值,用零点分段法对角进行的分类就属于本质分类。 分类方法的解题步骤,确定分类标准,这就是要运用辩证的逻辑思维,对具体事物作具体分析,从表面上极为相似的事物之间看出它们本质的相同点,发现事物的本质特征,只有这样才能揭示数学对象之间的规律,对数学对象进行有意义的分类。 恰当地进行分类,在确定分类标准的基础上,遵守分类的五条规则,对所讨论的问题恰当地分类,问题能否顺利讨论的关键是对所讨论对象进行正确的分类。 逐类讨论,根据分好的各类情况,逐类地加以研究,深入进行讨论,分门别类逐一把

工科数学分析教学大纲

工科数学分析教学大纲 课程编号: 学分:11 学时:165(其中讲课学时:131,习题课学时:34,上机学时:0)先修课程:初等数学 适用专业:机械类、电气类培优班 教材:《高等数学》(上、下册),同济大学应用数学系编,高等教育出版社,2007年第6版 《高等数学》(上、下册),田立新主编,江苏大学出版社,2007 年第1版 开课学院:理学院 一、课程的性质与任务 工科数学分析是工科院校某些专业的一门重要的基础理论课程。通过这门课程的学习,要使学生系统地获得微积分与常微分方程的基本知识(基本概念,必要的基础理论和常用的运算方法),培养学生具有比较熟练的运算能力、抽象思维和形象思维能力、逻辑推理能力、自学能力以及一定的数学建模能力,正确领会一些重要的数学思想方法,使学习受到数学分析的基本概念、理论、方法解决几何、物理及其它实际问题的初步训练,以提高抽象概括问题的能力和应用数学知识解决实际问题的能力,同时为学习后继课程和知识的自我更新奠定必要的基础。 二、课程的基本内容及要求 (一)极限与连续 基本要求: 1. 理解极限的概念,理解极限的ε-N,ε-δ,ε-X定义的含义,理解函数左、右极限的概念,掌握极限存在与左、右极限之间的关系,掌握利用极限定义证明某些简单的极限的方法。 2. 掌握极限的性质及四则运算法则。

3. 掌握极限性存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握用两个重要极限求极限的方法,了解实数连续性的几个等价命题。 4. 理解无穷小、无穷大及无穷小的阶的概念,会用等价无穷小替换求极限。 5. 理解函数在一点处连续和间断的概念,理解函数的一致连续性概念。 6. 了解初等函数的连续性,掌握讨论连续性的方法,会判别间断点的类型。 7. 理解闭区间上连续函数的性质,会用介值定理讨论方程根的存在性。 重点: 极限概念,无穷小量,极限的四则运算,函数的连续性。 难点 极限的定义,实数连续性等价命题,函数的一致连续性概念。 (二)一元函数微分学 基本要求: 1. 理解导数和微分的概念及其几何意义,了解函数的可导性和连续性的关系,会求平面曲线的切线方程和法线方程,了解导数作为函数变化率的实际意义,会用导数表达科学技术中一些量的变化率,了解微分概念中所包含的局部线性化思想。 2. 熟练掌握导数与微分的运算法则及导数的基本公式,了解一阶微分形式的不变性。 3. 熟练掌握初等函数的一阶、二阶导数的计算,会求分段函数的导数,会计算常用简单函数的n阶导数,会求函数的微分。 4. 会求隐函数和参数式所确定的函数的一阶、二阶导数。 5. 理解并会用Rolle定理、Lagrange中值定理,了解并会用Cauchy中值定理。 6. 理解函数的极值概念,熟练掌握利用导数求函数的极值,判断函数的增减性、凸性、求曲线的拐点及函数作图(包括求渐近线)的方法,会解决应用题

《统计预测与决策》课程教学大纲

《 统计预测与决策 》课程教学大纲 Statistical Forecasting and Decision Making 课程代码: 课程性质:专业方向理论课/选修 适用专业:统计 开课学期:7 总学时数:56 总学分数:3.5 编写年月:2007.5 修订年月:2007.7 执 笔:邹辉 一、课程的性质和目的 本课程教学目的在于向学生系统阐述有关统计预测与决策方面的基本知识和一般原理,使学生对统计预测和决策的基本概念、基本方法及其应用有系统地理解和掌握。同时,更为重要的是,通过阐述国内外统计预测和决策方法在经济、金融和管理等领域的综合应用,加深学生对本课程内容的理解和认识,提高学生综合运用统计预测和决策方法以解决现实问题的能力。 二、课程教学内容及学时分配 第一章 统计预测概述(4学时) 本章内容:统计预测的概念和作用,统计预测方法的分类和选择,理解统计预测的步骤本章要求:了解统计预测的概念和作用,统计预测方法的分类和选择,理解统计预测的步骤 第二章 定性预测法(4学时) 本章内容:定性预测概念,定性预测特点,定性预测和定量预测的关系,定性预测的集中主要方法。 本章要求:了解定性预测概念,定性预测特点,定性预测和定量预测的关系,理解定性预测的集中七种主要方法。 第三章 回归预测法(6学时) 本章内容:一元线性回归预测法,多元线性回归预测法,非线性回归预测法、应用回归预测法时应注意的问题。 本章要求:了解非线性回归预测法、应用回归预测法时应注意的问题。理解一元线性回归预测法是指成对的两个变量数据分布大体上呈直线趋势时,运用合适的参数估计方法,求出一元线性回归模型,然后根据自变量与因变量之间的关系,预测因变量的趋势;理解多元线性回归预测法是包括两个或两个以上自变量的回归。多元回归与医院回归类似,可以用最小二乘法估计模型参数,也需对模型及模型参数进行统计检验。 第四章 时间序列的分解法和趋势外推法(6学时) 本章内容:时间序列的分解,时间序列分解模型,趋势外推法。 本章要求:了解经济时间序列的变化受到长期趋势、季节变动和不规则变动这四个因素的影响,了解乘法模型分解的基本步骤,理解选择合适的趋势模型是应用趋势法的重要环节,图形识别和差分法是选择趋势模型的两种基本方法。 第五章 时间序列平滑预测法(6学分) 本章内容: 一次移动平均法和一次指数平滑法,线性二次移动平均法和线性二次指数平滑法,布朗二次多项式(三次)指数平滑法,温特线性和季节性指数平滑法。 本章要求:了解布朗二次多项式(三次)指数平滑法,温特线性和季节性指数平滑法,理解一次移动平均法和一次指数平滑法,线性二次移动平均法和线性二次指数平滑法。 第六章 自适应过滤法(6学分) 本章内容:自适应过滤法的概念与特点,使用自适应过滤法应选择好滤波常数k,对原始数列做标准化处理。 本章要求:了解自适应过滤法优点,使用计算机来进行自适应过滤法的计算掌握自适应过

(完整版)初等数学研究复习汇总

第一章 1、自然数集是有序集 2、自然数集具有阿基米德性质即:如果a,b∈N,则存在n∈N,使na>b 3、自然数集具有离散型即:在任意两个相邻的自然数a和a’之间不存在自然数b, 使a 值 例:求00080cos 40cos 20cos ??8 120sin 8160sin 20sin 880cos 80sin 220sin 480cos 40cos 40sin 220sin 280cos 40cos 20cos 20sin 2000000 0000 0000= ===???=解:原式N c N a N c N b N b N a ac b c b a log log log log log log :1,,2=--=求证, 的正数,且是不等于例:设原式右边原式左边所以,得证明:由==-?-?=--=-=-+==a N c N b N c N a N a N b N c N c N b N b N a N b N c N a N b N c N a N b N a c b log log )log (log log )log (log log log 1log 1log 1log 1log log log log log log log 2213cot cot cot 3tan tan tan =-+-θθθθθθ例:求证的值 内的两相异实根,求在为方程、例:已知)sin(),0()0(cos sin βαπβα+≠=+mn p x n x m 原式右边(原式左边证明:(综合法)==?-?-?-?-=--?-+?-=13tan cot 3cot tan 23tan cot 3cot tan 2)3cot )(cot 3tan tan 3tan cot 13cot tan 1θ θθθθθθθθθθθθθθθ 第一章实数 ★重点★实数的有关概念及性质,实数的运算 ☆内容提要☆ 一、重要概念 1.数的分类及概念 数系表: 说明:“分类”的原则:1)相称(不重、不漏) 2)有标准 2.非负数:正实数与零的统称。(表为:x≥0) 常见的非负数有: 性质:若干个非负数的和为0,则每个非负担数均为0。 3.倒数:①定义及表示法 ②性质:A.a≠1/a(a≠±1);B.1/a中,a≠0;C.0<a<1时1/a>1;a>1时,1/a<1;D.积为1。 4.相反数:①定义及表示法 ②性质:A.a≠0时,a≠-a;B.a与-a在数轴上的位置;C.和为0,商为-1。 5.数轴:①定义(“三要素”) ②作用:A.直观地比较实数的大小;B.明确体现绝对值意义;C.建立点与实数的一一对应关系。 6.奇数、偶数、质数、合数(正整数—自然数) 定义及表示: 奇数:2n-1 偶数:2n(n为自然数) 7.绝对值:①定义(两种): 代数定义: 几何定义:数a的绝对值顶的几何意义是实数a在数轴上所对应的点到原点的距离。 ②│a│≥0,符号“││”是“非负数”的标志;③数a的绝对值只有一个;④处理任何类型的题目,只要其中有“││”出现,其关键一步是去掉“││”符号。 二、实数的运算 1.运算法则(加、减、乘、除、乘方、开方) 2.运算定律(五个—加法[乘法]交换律、结合律;[乘法对加法的] 分配律) 3.运算顺序:A.高级运算到低级运算;B.(同级运算)从“左” 到“右”(如5÷ ×5);C.(有括号时)由“小”到“中”到“大”。 三、应用举例(略) 附:典型例题 1.已知:a、b、x在数轴上的位置如下图,求证:│x-a│+│x-b│ =b-a. 《多元统计分析》实验教学大纲 大纲制定时间: 2008 年3 月 课程名称:多元统计分析(Multivariate Statistical Analysis)课程负责人:钟波 课程分类:专业课程课程类型:选修 适用专业:信息与计算科学 课程总学时:54 课程总学分:3 实验学时: 28(上机) 实验学分: 1 开课单位:数理学院 一、实验的目的及要求 多元统计分析是数理统计学的一个重要分支,具有很强的应用性,它在自然科学、社会科学和经济管理等各领域中得到了越来越广泛的应用,是一种非常有用的数据处理方法。实验中将重点介绍:多元统计的最具有实用性的内容:相关分析;回归分析;聚类分析;判别分析;主成分分析;因子分析;典型相关分析等。 鉴于目前计算机已是多元统计分析应用中不可缺少的工具,本课程特别注意把各种多元统计算法实现,使得给出的算法更有实用的价值.为此,我们在论述算法思想时就引进易于化为计算步骤的数学式子和符号,并在计算步骤中采用了相关计算机软件.此外,本课程在讲清各种方法的实际背景和数学思想的同时,对每种方法都给出具体应用实例。 二、实验项目与内容提要: 三、教材(讲义、指导书): 《多元统计分析》,于秀林,任雪松编著,中国统计出版社,1999.8 参考书: 1.《SPSS统计分析》,郑海涛编著,机械工业出版社出版社,2003 2.《SPSS for Windows统计产品和服务解方案教程》,洪楠编著,清华大学出版社,北方交通大学出版社,2003年 3.《SPSS 11 统计分析教程,基础篇》,张文彤编著,北京希望电子出版社,2002.6 4.《SPSS for Windows 统计分析教程》,洪楠编著,电子工业出版社,2000年 四、考核方式: (一)考核方式 平时实验考核和期末总考试相结合。 (二)考核成绩的确定 平时根据学生预习、操作、实验结果、实验态度和实验报告情况,给每位学生打一个成绩,待全部实验结束时,给出一个平时成绩,占总成绩40%。期末考试采用笔试的方法。笔试题题占20%,期末考试成绩为总成绩的70%。 大纲制定人:钟波 大纲审定人:曾理 初等数学研究答案1 大学数学之初等数学研究,李长明,周焕山版,高等教育出版社 习题一 1答:原则:(1)A ?B (2)A 的元素间所定义的一些运 算或基本关系,在B 中被重新定义。而且对于A 的元素来说,重新定义的运算和关系与A 中原来的意义完全一致。 (3)在A 中不是总能施行的某种 运算,在B 中总能施行。 (4) 在同构的意义下,B 应当是A 满足上述三原则的最小扩展,而且由A 唯一确定。 方式:(1)添加元素法;(2)构造法 2证明:(1)设命题能成立的所有c 组成集合M 。 a=b ,M 11b 1a ∈∴?=?∴, 假 设 bc ac M c =∈,即,则 M c c b b bc a ac c a ∈'∴'=+=+=', 由归纳公理知M=N ,所以命题对任意 自然数c 成立。 ( 2)若a < b ,则 bc kc ac bc,k)c (a )1(b k a N k =+=+=+∈?即,,由,使得 则ac 初中数学教学大纲一、中考数学命题特点分析 认真分析近几年浙江省中考数学试题,不能发现,试题注重对学生的基础知识、基本技能、基本思想方法的“三基”考查。强调理论联系实际,引导学生关注社会生活。试题突出如下特点:一是典型性,即选题典型,难易程度做到逐步递进;二是针对性,即选题精炼,帮助学生提高复习效率;三是新颖性,体现探究性、开放性、活动性,从多方面培养学生的能力与数学素养。学生可以从以下几个方面来备考: 1、重教材,抓基础,夯实基本知识点,熟练各种基本技能 大多数的中考的试题是教材中题目的引申、变形或组合,特别是教材的内容编排有“螺旋上升”的特点,有些知识点比较分散,因此,要深入钻研教材,不能脱离课本,进入初三的学生,在学好新知识的同时,教师要把初一、初二相关的内容进行归纳整理,使之形成结构,要有经常性的复习,反复练习达到知识的巩固熟练,把基本知识与基本技能落实好。 2、重过程,抓理解,提高解题能力 中考试题中有突出“动态”、“探究”、“过程”等观念,如图表中信息的收集与处理,结论的猜想与证明,利用学具操作、图形的旋转、翻折运动及文学语言、符号语言、图形语言的转换等,这些问题都是切切实实地关注学生的体验过程,要知识的发生过程,避免死记硬背。平时训练要求高标准,定时定量,做到等题规范,表述准确,推断合理,提高学生的审题能力,分析能力,计算能力。 3、重通法、抓变通,培养思维的广阔性、灵活性和敏捷性 中考数学试题形式和知识背景千变万化,但其中运用是数学思想方法都是相通的。要处理好“通法”和技巧的关系,抓知识的主干部分与通性通法,在此基础上通过寻求不同解题途径与思维方式,注重变式和拓展训练,精做精练,培养思维的广阔性、灵活性和敏捷性。 4、重反思、抓纠错 中考考试的分数高低,往往取决于细心,成绩再好的同学也难免粗心,但粗心的背后是有原因的,知识的负迁移,知识点不熟练,平时解题不规范,数学概 多元统计分析课程实验教学大纲 课程编号:******** 课程名称:多元统计分析 课程英文名称:Multivariate Statistical Analysis 总学时:40 理论学时:32 实验学时: 8 课外学时:0 学分:2.5 先修课程要求:高等数学、概率论与数理统计、线性代数 课程属性:非独立设课 实验学时:8 课外学时:0 实验项目数:4 适用专业:金融学 参考教材:王淑芬,《应用统计学(第2版)》,**大学出版社,2011版。 教学参考书: 余锦华,杨维权,《多元统计分析与应用》,**大学出版社,2005 张润楚,《多元统计分析》,科学出版社,2006 何晓群:《多元统计分析(第三版)》,**大学出版社,2012 一、课程简介和基本要求 课程介绍:本课程是金融学专业平台课。 内容涉及统计数据的收集整理与显示,统计数据的特征描述,相关分析与回归分析、聚类分析、主成分分析与因子分析、对应分析。 基本要求:通过本课程的学习,使学生能够对多元统计分析方法的基本思想、基本内容、基本原理有更加深入理解,能够利用SPSS软件运行数据处理方法,从而为学会如何通过建立模型对现实的经济生活进行分析模拟,为实证分析打下一定的理论基础。 二、课程实验目的与要求 实验目的:使学生将前修课的知识有机地联系起来,通过实践培养学生综合运用知识的初步能力。 实验要求: 1. 学生应独立完成规定的上机习题; 2. 通过SPSS软件对案例进行分析,并将结果上传到网络教学平台 三、主要仪器设备及软件 仪器设备:任何手提、台式计算机及网络终端。 软件:SPSS软件 经管实验中心实验室已具备上述实验条件。 四、实验项目设置与内容 五、实验成绩评定 实验成绩分优、良、中、合格、不合格五个等级,实验成绩占该课程总成绩的20%。 六、实验教学应注意的问题 学生应在掌握课程基本理论和基本知识的基础上独立完成所要求必做的实验项目,注重理论联系实际,提高实际操作技能。 七、制定执笔者:李喆审定者:批准者: 《初等数学研究》考试大纲 Elementary Mathematics Research 一、本大纲适用专业 数学与应用数学。 二、考试目的 测试学生对初等数学的基本内容和方法的熟练程度。 三、考试内容 第一章数系 1. 考试知识点 (1)数的概念的扩展; (2)自然数序数理论及其性质; (3)整数环、有理数域、实数域、复数域的建立及性质。 2. 考试要求 (1)了解数系扩展的两种形式及其所遵循的原则; (2)掌握自然数的基数理论及整数环的构造; (3)理解自然数集扩充到有理数集的有关概念,弄清自然数、整数运算的概念及其运算律,掌握有理数大小比较的法则、有理数的运算法则和有理数域的性质; (4)理解无理数、实数概念,掌握实数大小比较的法则、实数的运算法则和实数域的性质; (5)理解复数概念,掌握复数的两种表示形式、复数的运算和复数域的性质。 第二章解析式 1. 考试知识点 (1)多项式的恒等定理; (2)待定系数法; (3)因式分解方法; (4)分式恒等变形; (5)根式的化简和计算; (6)解不等式(组); (7)不等式的证明; (8)几个著名的不等式。 (1)了解解析式的概念及其分类; (2)了解多项式概念,掌握待定系数法和多项式的因式分解方法; (3)了解分式的概念和定理;掌握分式恒等变形; (4)掌握根式的运算和变形; (5)掌握不等式的基本性质、解法和证明; (6)熟悉几个著名的不等式。 第三章方程与函数 1. 考试知识点 (1)方程(组)的同解理论及基本解法; (2)几类特殊的高次方程的解法; (3)分式方程、无理方程和超越方程的解法 (4)函数概念的形成和发展; (5)初等函数的性质。 2. 考试要求 (1)掌握各种代数方程中的同解理论(弄清增、失根原因及检验方法)及基本解法; (2)掌握特殊的高次方程的解法; (3)掌握简单的分式方程、无理方程和超越方程的解法; (4)了解函数概念的发展与几种定义方式; (5)掌握初等函数的基本性质。 第四章数列 1. 考试知识点 (1)数列的通项公式; (2)等差与等比数列; (3)高阶等差数列、斐波那契数列、分群数列; (4)数学归纳法的基本形式和其他形式; (5)数列的母函数。 2. 考试要求 (1)掌握求数列通项的方法; (2)熟练掌握等差与等比数列的综合题; (3)了解高阶等差数列、斐波那契数列、分群数列; (4)熟练掌握数学归纳法的各种形式的应用; (5)了解数列的母函数。 第五章排列与组合 《数学分析12》课程教学大纲 一课程说明 1.课程基本情况 课程名称:数学分析12 英文名称:Mathematical Analysis 课程编号:2411204 开课专业:数学与应用数学专业 开课学期:第2学期 学分/周学时:6/6 课程类型:专业基础课 2.课程性质(本课程在该专业的地位作用) 《数学分析12》是数学专业的基础学科,是数学与应用数学、信息与计算科学、统计学三个专业的一门重要的核心课程,以不定积分、定积分、无穷级数、反常积分、傅立叶级数与傅立叶变换为基本容,是学生学习分析学系列课程及其后继课程的重要基础,在第2学期开设。本课程的教学,对锻炼和提高学生的思维能力,培养学生掌握分析问题和解决问题的思想方法有重要的意义,它不仅关系到能否学好后续课程,对学生未来的发展也将产生重大影响。 3.本课程的教学目的和任务 本课程是进一步学习复变函数论、微分方程、微分几何、实变函数论、概率论、拓扑学、泛函分析等后继课程的阶梯,也为深入理解中学数学打下必要的基础。与中学数学的许多容,如实数系、函数、方程、不等式、极值、面积、体积、弧长等有着密切的联系。 通过本课程的学习,使学生掌握不定积分、定积分、无穷级数、反常积分、傅立叶级数与傅立叶变换等基本容,为学习数学分析3及分析学系列课程(复变函数、实变函数、微分方程、泛函分析等)及其后继课程打好基础,并自然地渗 透对学生进行逻辑和数学抽象的特殊训练,达到如下目的: 1、通过对贯穿数学分析始终的极限思想和方法的教学,使学生弄清不变与变,有限与无限,特殊与一般的辩证关系,进一步培养他们的辩证唯物主义观; 2、使学生正确理解数学分析的基本概念,牢固地掌握数学分析中的基本理论和基本方法,逐步提高他们抽象思维和逻辑推理的能力,培养他们熟练的演算技能和初步应用的能力,为进一步学习其它课程打下基础。 4.本课程与相关课程的关系、教材体系特点及具体要求 本课程是高等院校数学系的数学与应用数学专业的一门重要基础课,它的任务是使学生获得不定积分、定积分、无穷级数、反常积分、傅立叶级数与傅立叶变换等方面的系统知识。 它一方面为后继课程如微分方程、复变函数、微分几何、实变函数、与泛函分析、概率论等等基础课及有关选修课提供所需的基础,同时还为培养学生的独立工作能力提供必要的训练。学生学好这门课程的基本容和方法,对今后的学习、研究和应用都具有关键性的作用。 通过系统的学习与严格的训练,全面掌握数学分析的基本理论知识;培养严格的逻辑思维能力与推理论证能力;具备熟练的运算能力与技巧;提高建立数学模型,并应用微积分这一工具解决实际应用问题的能力。 5.教学时数及课时分配 遵义师范学院课程教学大纲 应用多元统计分析教学大 纲 (试行) 课程编号:280020 适用专业:统计学 学时数:64 学分数: 2.5 执笔人:黄建文审核人: 系别:数学教研室:应用数学教研室 编印日期:二〇一五年七月 课程名称:应用多元统计分析 课程编码: 学分:2.5 总学时:64 课堂教学学时:16 实践学时:48 适用专业:统计学 先修课程:高等数学、线性代数、概率论、数理统计 一、课程的性质与目标: (一)该课程的性质 应用多元统计分析是进行科学研究的一项重要工具,在自然科学,社会科学等领域方面有广泛的应用。多元统计研究的是多个变量的统计总体,这使它能够一次性处理多个变量的庞杂数据,而不需要考虑异度量的问题,即它是处理多个变量的综合分析方法。它可以把多个变量对一个或多个变量的作用程度大小线性地表示出来,反映事物多变量间的相互关系;可以消除多个变量的共线性,将高维空间的问题降至低维空间中,在尽量保存原始信息的前提下,消除重叠信息,简化变量间的关系;可以通过事物的表象,挖掘事物深层次的、不可直接观测到的属性即引起事物变化的本质;也可以透过繁杂事物的某些性质,将事物进行识别、归类。 (二)该课程的教学目标 本课程的教学目的在于让学生熟练掌握多种多元统计方法的基本思想,数学原理的基础上,能够把大量的数据简化到人们能够处理的范围之内,能够构造一个综合指标代替原来的变量,能够进行判别和分类,能够对数学计算结果进行科学合理的解释,并从专业背景上给予分析;能将统计分析方法应用至实际中去,为避免繁冗的数学计算,本课程要求学生学会使用SPSS、Excel和SAS软件相关功能。 二、教学进程安排 课外学习时数原则上按课堂教学时数1:1安排。 习题一 1、数系扩展的原则是什么?有哪两种扩展方式?(P9——P10) 答:设数系A 扩展后得到新数系为B ,则数系扩展原则为: (1)B A ? (2)A 的元素间所定义的一些运算或几本性质,在B 中被重新定义。而且对于A 的元素来说,重新定义的运算和关系与A 中原来的意义完全一致。 (3)在A 中不是总能实施的某种运算,在B 中总能施行。 (4)在同构的意义下,B 应当是A 的满足上述三原则的最小扩展,而且有A 唯一确定。 数系扩展的方式有两种: (1)添加元素法。 (2)构造法。 2、对自然数证明乘法单调性:设,,,a b c N ∈则 (1),;a b ac bc ==若则 (2),;a b ac bc <<若则 (3),a b ac bc >>若则; 证明:(1)设命题能成立的所有C 组成集合M 。 a b,a a 1, b b 1,P13(1),(1)a 11 1,a ac a c ac a bc b c bc b b M c M c bc ==?=?=+=+=+=+''∴?=?∴∈∈= (规定) 假设即 ac ,ac a c . bc a b a bc b c bc M ==∴+=+∴=''∴∈'又 由归纳公理知,,N M =所以命题对任意自然数成立。 (2),,.a b b a k k N <=+∈若则有 (P17定义9) 由(1)有()bc a k c =+ a c kc =+ ac bc ∴< (P17.定义9) 或:,,.a b b a k k N <=+∈若则有 bc ()a k c ac kc =+=+ ()ac ac kc a k c bc ∴<+=+= .ac bc ∴= (3),,.a b a b k k N >=+∈若则有 a ().c b k c bc kc =+<+ ac bc ∴> 3、对自然数证明乘法消去律:,,,a b c N ∈设则 (1),;ac bc a b ==若则 (2)ac bc a b <<若,则; (3)ac bc a b >>若,则。 证明(1)(用反证法) ,a .a b a b b ≠><假设则有或 ,a b ac bc ac bc >>=若有和矛盾。 包头师范学院“数学分析”课程教案大纲《数学分析》教案大纲 课程编号: 课程性质:基础必修课 适用专业:数学与应用数学专业<本科) 选用教材:《数学分析讲义》<第五版) 刘玉琏等编著 高等教育出版社2008年10月 包头师范学院数学科学学院 函数论教研室 数学分析课程教案大纲 课程编号:课程类型:基础必修课 总学时:352 总学分:20 适用专业:数学与应用数学 先修课程:高中数学 使用教材: 刘玉琏、傅沛仁编著《数学分析讲义》<第四版),高等教育出版社,2002年10月. 参考书: 陈传璋等编著《数学分析》<第二版),高等教育出版社,1983年7月. 1987年获全国优秀教材一等奖. 华东师大编《数学分析》 ,面向21世纪课程教材 一、课程性质、目地和任务 本课程是包头师范学院数学科学学院数学与应用数学专业(信息与计算科学专业>地一门重要基础课.本课程一方面为后继课程提供所需地基础,同时还为培养学生地独立工作能力提供必要地训练.通过本课程地学习学会分析方法、培养学生地运算能力、抽象思维能力以及处理实际问题地综合应用能力.学生学好这门课程地基本内容和方法,对今后地学习、研究和应用都具有关键性地作用.b5E2RGbCAP 二、教案基本要求 在教案中,应注意本课程地整体结构,各部分知识地内在联系,以及与初等数学和后继课程地联系.要求学生熟练掌握本课程地基本概念、基本理论、基本运算及方法.通过课堂教案及进行大量地习题训练,使得学生做到概念清晰、推理严谨、运算准确,能综合应用所学知识解决实际问题,并且了解分析学地基本概念及物理、几何意义,学会应用这些基本理论和方法去处理和解决物理、几何等领域中地实际问题.p1EanqFDPw 三、教案内容及要求 依据《2001年包头师范学院数学与应用数学专业本科培养计划》,本课程教案在第1、2、3、4学期进行,分别称为《数学分析Ⅰ》、《数学分析Ⅱ》、《数学分析Ⅲ》和《数学分析Ⅳ》.DXDiTa9E3d 《数学分析Ⅰ》 第一章函数 §1.1.函数 一、函数概念,二、函数地四则运算,三、函数地图象四、数列 §1.2. 四类具有特殊性质地函数 一、有界函数,二、单调函数三、奇函数与偶函数四、周期函数 §1.3.复合函数与反函数 一、复合函数二、反函数三、初等函数 七年级数学上册教学大 纲摘要 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY- 七年级数学上册教学大纲摘要 七年级上册包括有理数,整式的加减、一元一次方程,图形认识初步四章内容,学习内容涉及到了《全日制义务教育数学课程标准》中“数与代数”“图形与几何”“课题学习”三个领域,其中每一章都是相关领域的基础内容,是后续学习的基础。 教科书内容与课程学习目标 第1章“有理数”的主要内容是有理数的有关概念及其运算。通过本章的学习,要使学生了解有理数产生的必要性、有理数的意义,能够从事有理数运算,体会“数的扩张”的一致性,并能解决一些简单实际问题。 首先,教科书在前面两个学段学习的正数的基础上,引入了负数的概念,这不仅是实际的需要,也是学习第三学段数学内容的需要;接着引进数轴、相反数、绝对值等关于有理数的一些概念,这样一方面加深对有理数(特别是负数)的认识,另一方面也为学习有理数运算做准备;在此基础上,介绍有理数的加法、减法、乘法、除法和乘方运算的意义、法则和运算律,这是本章的重点。在本章,有理数加法与乘法都是在介绍运算法则——着重是符号法则的基础上,进行基本运算,然后结合具体例子引入运算律;减法与除法,则是着重介绍如何向加法与乘法转化,从而利用加法与乘法的运算法则、运算律进行运算;利用计算器进行有理数的运算分散安排在相关内容中。 第2章“整式的加减”包括两节内容。这两节内容都是由章前引言中的问题引出的。章前引言中,教科书以2006年正式通车的青藏铁路为背景,根据路程、速度和时间的关系设计了几个问题,解决这些问题要用到用字母表示数、用式子表示数量关系以及对式子进行化简等,为引出单项式、合并同类项及去括号等概念和法则提供实际背景,使学生感到学习这些概念和运算是实际的需要。 《概率论与数理统计》课程教学大纲 (2002年制定 2004年修订) 课程编号: 英文名:Probability Theory and Mathematical Statistics 课程类别:学科基础课 前置课:高等数学 后置课:计量经济学、抽样调查、试验设计、贝叶斯统计、非参数估计、统计分析软件、时间序列分析、统计预测与决策、多元统计分析、风险理论 学分:5学分 课时:85课时 修读对象:统计学专业学生 主讲教师:杨益民等 选定教材:盛骤等,概率论与数理统计,北京:高等教育出版社,2001年(第三版) 课程概述: 本课程是统计学专业的学科基础课,是研究随机现象统计规律性的一门数学课程,其理论及方法与数学其它分支、相互交叉、渗透,已经成为许多自然科学学科、社会与经济科学学科、管理学科重要的理论工具。由于其具有很强的应用性,特别是随着统计应用软件的普及和完善,使其应用面几乎涵盖了自然科学和社会科学的所有领域。本课程是统计专业学生打开统计之门的一把金钥匙,也是经济类各专业研究生招生考试的重要专业基础课。本课程由概率论与数理统计两部分组成。概率论部分侧重于理论探讨,介绍概率论的基本概念,建立一系列定理和公式,寻求解决统计和随机过程问题的方法。其中包括随机事件和概率、随机变量及其分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理等内容;数理统计部分则是以概率论作为理论基础,研究如何对试验结果进行统计推断。包括数理统计的基本概念、参数统计、假设检验、非参数检验、方差分析和回归分析等。 教学目的: 通过本课程的学习,要求能够理解随机事件、样本空间与随机变量的基本概念,掌握概率的运算公式,常见的各种随机变量(如0-1分布、二项分布、泊松(Poisson)分布、均匀分布、正态分布、指数分布等)的表述、性质、数字特征及其应用,一维随机变量函数的分布、二维随机变量的和分布、顺序统计量的分布。理解数学期望、方差、协方差与相关系数的本质涵义,掌握数学期望、方差、协方差与相关系数的性质,熟练运用各种计算公式。了解大数定律和中心极限定量的内容及应用,熟悉数据处理、数据分析、数据推断的各种基本方法,能用所掌握的方法具体解决所遇到的各种社会经济问题,为学生进一步学习统计专业课打下坚实的基础。 教学方法: 本课程具有很强的应用性,在教学过程中要注意理论联系实际,从实际问题出发,通过抽象、概括,引出新的概念。由于本课程是研究随机现象的科学,学生之前从未接触过,学习起来会感到难度较大,授课时应突出重点,讲清难点。要使学生明白,本课程主要研究哪些方面的问题,从何角度、用何原理和方法进行研究的,是怎样研究的,得到哪些结论,如何用这些方法和结论处理今后遇到的社会经济问题。在教育中要坚持以人为本,全面体现学生的主体地位,教师应充分发挥引导作用,注意随时根据学生的理解状况调整教学进度。授课要体现两方面的作用:一是为学生自学准备必要的理论知识和方法,二是激发学生学习兴趣,引导学生自学。在教学中要体现计算机辅助初中数学教学大纲

《多元统计分析》实验教学大纲

初等数学研究答案1

浙教版初中数学教学大纲

多元统计分析课程实验教学大纲【模板】

初等数学研究考试大纲

数学分析12教学大纲

应用多元统计分析教学大纲

初等数学研究试题答案

数学分析教学大纲刘玉莲

七年级数学上册教学大纲摘要

概率论与数理统计课程教学大纲