初中数学论文巧用坐标系解几何题

巧用坐标系解几何题

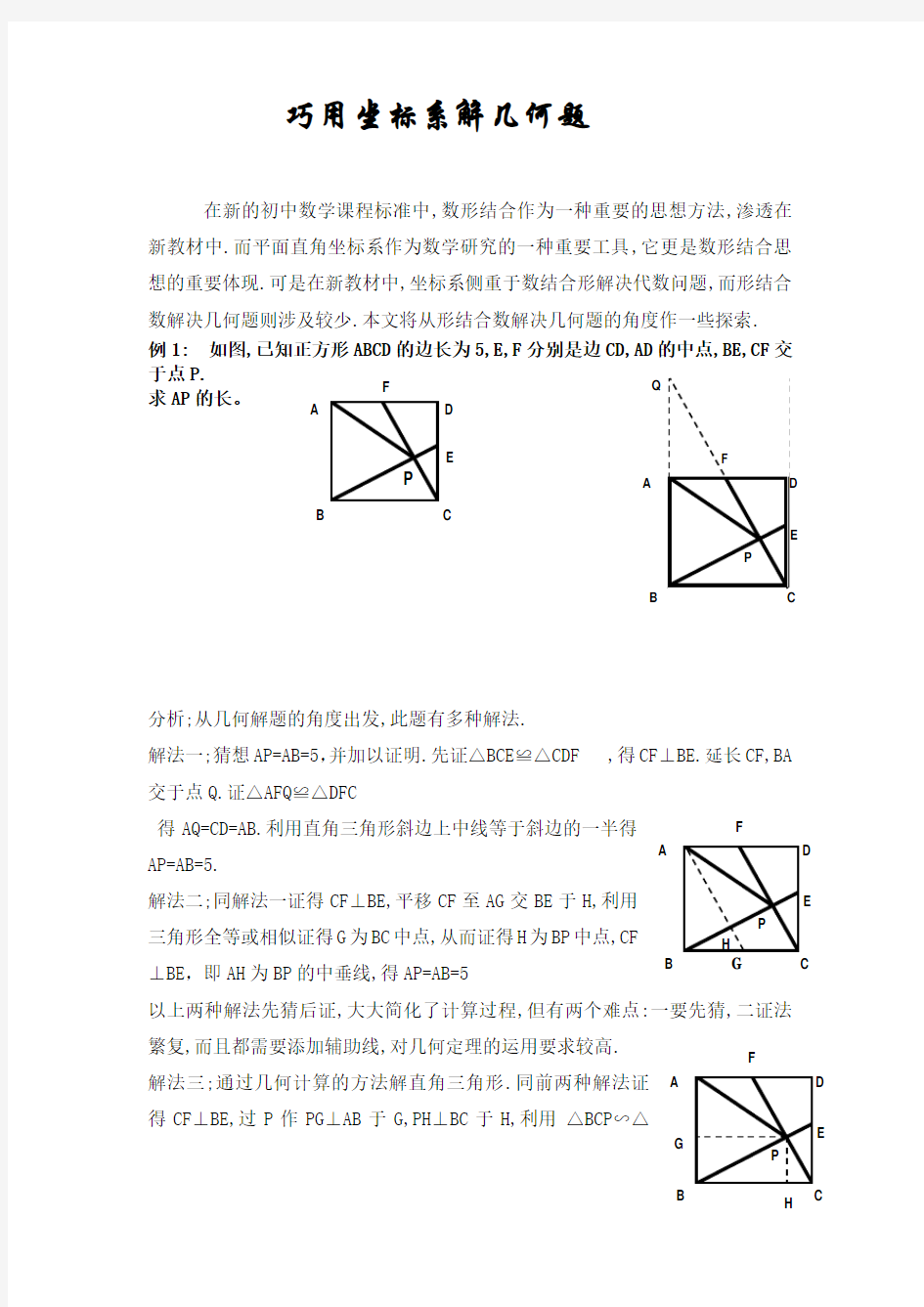

在新的初中数学课程标准中,数形结合作为一种重要的思想方法,渗透在新教材中.而平面直角坐标系作为数学研究的一种重要工具,它更是数形结合思想的重要体现.可是在新教材中,坐标系侧重于数结合形解决代数问题,而形结合数解决几何题则涉及较少.本文将从形结合数解决几何题的角度作一些探索. 例1: 如图,已知正方形ABCD 的边长为5,E,F 分别是边CD,AD 的中点,BE,CF 交于点P. 求AP 的长。

分析;从几何解题的角度出发,此题有多种解法.

解法一;猜想AP=AB=5,并加以证明.先证△BCE ≌△CDF ,得CF ⊥BE.延长CF,BA 交于点Q.证△AFQ ≌△DFC

得AQ=CD=AB.利用直角三角形斜边上中线等于斜边的一半得AP=AB=5.

解法二;同解法一证得CF ⊥BE,平移CF 至AG 交BE 于H,利用三角形全等或相似证得G 为BC 中点,从而证得H 为BP 中点,CF ⊥BE ,即AH 为BP 的中垂线,得AP=AB=5

以上两种解法先猜后证,大大简化了计算过程,但有两个难点:一要先猜,二证法繁复,而且都需要添加辅助线,对几何定理的运用要求较高. 解法三;通过几何计算的方法解直角三角形.同前两种解法证得CF ⊥BE,过P 作PG ⊥AB 于G,PH ⊥BC 于H,利用 △BCP ∽△

A

B D

E

F

P

Q A B

C

D E

F P

A

B

C

D E

F

P G H

A

B

C

D E

F

P H

G

BEC , 求得CP ∶BP=1∶2,BC=5,解Rt △BCP , 得CP=5,BP=52再利用相似解Rt △PBH ,得PH=2,BH=PG=4,则AG=3,PG=4,得AP=5

这种解法既有证明又有计算,对解题能力同样有较高的要求。 下面我们来探讨使用坐标系解题的方法。

解:以BC ,AB 所在直线建立坐标系。则由题意得C (5,0),F (2.5,5),E (5,2.5)求得直线BE 解析式为x y 2

1

=,直线CF 解析式为102+-=x y ,

则P 点坐标由?????

+-==10

22

1x y x

y 的解决定,解方程组得P (4,2)。∵A (0,5)∴5)25(422=-+=AP ,由两点间距离公式得AP=5。

这种解法简洁易懂,通过坐标系这个数形结合的媒介,把较复杂的几何问题转化成了简单的一次函数问题,充分体现了数形结合思想方法的优越性。 变式1:如图,正方形ABCD 中,AF :DF=1:3,CE :DE=1 :2求CP :FP

变式2:如图,矩形ABCD 中,BC=2AB ,E ,F 分别是CD ,AD 的中点,求CP :FP 变式1解;设正方形边长为单位1,以BC ,AB 所在直线建立坐标系。由题意得E (1,1/3),C (1,0),F (1/4,1),则直线BE 解析式为x y 3

1

=

,直线CF 解析式为3

434+-=x y

解方程组???

????+-==34343

1x y x y 得P (154,54),过P 作BC 的垂

A

B

C

D E F

P

A

B

C D

E

F

P

A

N

线交AD 。BC 于M ,N 。则CP : FP=NP :MP=11:4)15

4

1(154=- 同理可解变式2,CP :FP=2 :3

例2,如图正方形ABCD 中,E 是BC 中点,EF ⊥AE 交∠DCP 的角平分线于点F , 求证:△CFD 为等腰直角三角形。

证明:设正方形边长为2,则E (1,0),A (0,2),C

(2,0),D (2,2),由△ABE ∽△ECG ,得G (2,)2

1

∴直线EG 解析式为:2

1

21-=x y ,直线CF 解析式为

2-=x y ;

∴F (3,1) ∴CF=FD =2

∵∠DCF=45度 ∴△CDF 是等腰直角三角形。

例3(2004全国初中数学联赛初试题)如图正方形ABCD 与正方形CEFG 边长分别

为2,3,M 是AF 中点,则MG=。 解:如图建立坐标系,由题意得A (-2,

2),F (3,3),则M (2

5

,21),G (0,3)

∴22

)325()21(22=-+=MG

通过以上几个例题,我们看到,在固定

形状和大小的几何图形中进行,证明或计算,利用平面坐标系可以充分体现利用数形结合思想的解题的优越性,使学生加深对平面直角坐标系的理解,增强学习数学的兴趣,同时也为学生以后更好地学习解析打下基础。

P

C E

y

初中数学几何图形综合题(供参考)

初中数学几何图形综合题 必胜中学2018-01-30 15:15:15 题型专项几何图形综合题 【题型特征】以几何知识为主体的综合题,简称几何综合题,主要研究图形中点与线之间的位置关系、数量关系,以及特定图形的判定和性质.一般以相似为中心,以圆为重点,常常是圆与三角形、四边形、相似三角形、锐角三角函数等知识的综合运用. 【解题策略】解答几何综合题应注意:(1)注意观察、分析图形,把复杂的图形分解成几个基本图形,通过添加辅助线补全或构造基本图形.(2)掌握常规的证题方法和思路;(3)运用转化的思想解决几何证明问题,运用方程的思想解决几何计算问题.还要灵活运用其他的数学思想方法等. 【小结】几何计算型综合问题,是以计算为主线综合各种几何知识的问题.这类问题的主要特点是包含知识点多、覆盖面广、逻辑关系复杂、解法灵活.解题时必须在充分利用几何图形的性质及题设的基础上挖掘几何图形中隐含的数量关系和位置关系,在复杂的“背景”下辨认、分解基本图形,或通过添加辅助线补全或构造基本图形,并善于联想所学知识,突破思维障碍,合理运用方程等各种数学思想才能解决. 【提醒】几何论证型综合题以知识上的综合性引人注目.值得一提的是,在近年各地的中考试题中,几何论证型综合题的难度普遍下降,出现了一大批探索性试题,根据新课标的要求,减少几何中推理论证的难度,加强探索性训练,将成为几何论证型综合题命题的新趋势. 为了复习方便,我们将几何综合题分为:以三角形为背景的综合题;以四边形为背景的综合题;以圆为背景的综合题.

类型1操作探究题 1.在Rt△ABC中,∠C=90°,Rt△ABC绕点A顺时针旋转到Rt△ADE的位置,点E在斜边AB上,连接BD,过点D作DF⊥AC于点F. (1)如图1,若点F与点A重合,求证:AC=BC;

初中数学经典几何难题及答案39256

1、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初二) 第1题图 第2题图 2、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150 . 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、CC 1、DD 1的中点.求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 第3题图 第4 题图 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F .求证:∠DEN =∠F . B D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A P C D B A F G C E B O D

1、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600 ,求证:AH =AO .(初二) 第1题图 第2题图 2、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E ,直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q .求证:AP =AQ .(初二) 3、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 第3题图 第4题图 F

初中数学几何题及答案

经典难题(一) 1、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初二) 2、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150. 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、 CC 1、DD 1的中点. 求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F . 求证:∠DEN =∠F . 经典难题(二) A P C D B A F G C E B O D D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A N F E C D B

P C G F B Q A D E 1、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600,求证:AH =AO .(初二) 2、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E ,直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 3、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 4、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形 CBFG ,点P 是EF 的中点. 求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二) 经典难题(三) 1、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于F . 求证:CE =CF .(初二) · A D H E M C B O · G A O D B E C Q P N M · O Q P B D E C N M · A A F D E C B

用旋转法………作辅助线证明平面几何题

用旋转法………作辅助线证明平面几何题 旋转法就是在图形具有等邻边特征时,可以把图形的某部分绕等邻边的公共端点,旋转另一位置的引辅助线的方法。 1、旋转方法主要用途是把分散的元素通过旋转集中起来,从而为证题创造必要的条 件。 2、旋转时要注意旋转中心、旋转方向、旋转角度的大小(三要素:中心、方向、大小); 3、旋转方法常用于竺腰三角形、等边三角形及正方形等图形中。 例1: 例2 已知,在Rt ABC中 B=AC;∠BAC=90?; D为BC边上任意一点,求证:2AD2=BD2+CD2. 证明:把ABD绕点A逆时钍方向旋转90?,得?ACE,则ABD??ACE,∴BD=CE,∠B=∠ACE; ∠BAD=∠CAE, AD=AE。 又∠BAC=90?;∴∠DAE=90? 所以: D E2=AD2+AE2=2AD2。 因为:∠B+∠ACB=90? 所以:∠DCE=90? CD2+CE2=DE2=2AD2 即: 2AD2=BD2+CD2。 注:也可以把ADC顺时针方向旋转90?来证明。 注 E C D

已知,P 为等边ABC 内一点,PA=5,PB=4,PC=3,求 ∠BPC 的度数。 证明:把 ABP 绕点B 顺时钍方向旋转90 ?,得?CBD ,则 ABP ??CBD ,∴BP=BD AP=CD=5, ∠ABP=∠CBD ,所以 ∠BAP+∠PBC=∠CBD+∠PBC=60?,所以 BPD 为等边三角形。 ∠PBD=60? PD=PB=4所以: C D 2=PD 2+PC 2。因为: ∠DPC=90?所以: ∠BPC=∠BPD+∠DPC=60?+90?=150? 注:也可以把CAP 绕点C 逆时针方向旋转60?来证明。 D C 例3: 如图:在正方形ABCD 中,E 为AD 边上一点,BF 平分∠CBE 交CD 于F 点。求证:BE=CF+AE 证明:把ABE 绕点B 顺时针方向旋转90?得BCN 。则:ABE ?BCN ,所以: ∠ABE=∠CBN ,BE=BN ,AE=CN 。因为:四边形ABCD 是正方形,所以:CD AB ,∠NFB=NBF 因为:∠ABF=∠ABE+∠EBF ,∠NBF=∠NBC+∠CBF ,而:∠EBF=∠FBC ;∠NBF=∠NFB 所以:BN=NF=CN+CF 所以:BE=AE+CF 。注:也可以把BCF 绕点B 逆时针方向旋转90?来证明。

初三数学几何综合练习题

初三数学几何综合练习题 1.在△ABC中,∠C=90°,AC=BC,点D在射线BC上(不与点B、C重合),连接AD,将AD绕点D顺时针旋转90°得到DE,连接BE. (1)如图1,点D在BC边上. ①依题意补全图1; ②作DF⊥BC交AB于点F,若AC=8,DF=3,求BE的长; (2)如图2,点D在BC边的延长线上,用等式表示线段AB、BD、BE之间的数量关系 (直接写出结论). 图1图2

B A C 2. 已知:Rt △A ′BC ′和 Rt △ABC 重合,∠A ′C ′B =∠ACB =90°,∠BA ′C ′=∠BAC =30°,现将Rt △A ′BC ′ 绕点B 按逆时针方向旋转角α(60°≤α≤90°),设旋转过程中射线C ′C 和线段AA ′相交于点D ,连接BD . (1)当α=60°时,A ’B 过点C ,如图1所示,判断BD 和A ′A 之间的位置关系,不必证明; (2)当α=90°时,在图2中依题意补全图形,并猜想(1)中的结论是否仍然成立,不必证明; (3)如图3,对旋转角α(60°<α<90°),猜想(1)中的结论是否仍然成立;若成立,请证明你的结论;若不成立,请说明理由. 3.如图1,已知线段BC =2,点B 关于直线AC 的对称点是点D ,点E 为射线CA 上一点,且ED =BD ,连接DE ,BE .

(1) 依题意补全图1,并证明:△BDE 为等边三角形; (2) 若∠ACB =45°,点C 关于直线BD 的对称点为点F ,连接FD 、FB .将△CDE 绕点D 顺时针旋转α度(0°<α<360°)得到△''C DE ,点E 的对应点为E ′,点C 的对应点为点C ′. ①如图2,当α=30°时,连接'BC .证明:EF ='BC ; ②如图3,点M 为DC 中点,点P 为线段'' C E 上的任意一点,试探究:在此旋转过程中,线段PM 长度的取值范围? 4.(1)如图1 ,在四边形ABCD 中,AB=BC ,∠ABC =80°,∠A +∠C =180°,点M 是AD 边上一点,把射线BM 绕点B 顺时针旋转40°,与CD 边交于点N ,请你补全图形,求MN ,AM ,CN 的数量关系; 图1 图2 图3

初中数学经典几何难题及答案

经典难题(一) 1、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初二) 第1题图 第2题图 2、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150. 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、CC 1、DD 1的中点.求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 第3题图 第 4题图 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延 B D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A P C D B A F G C E B O D

长线交MN于E、F.求证:∠DEN=∠F. 经典难题(二) 1、已知:△ABC中,H为垂心(各边高线的交点),O为外心,且OM⊥BC于M. (1)求证:AH=2OM; (2)若∠BAC=600,求证:AH=AO.(初二) 第1题图第2题图 2、设MN是圆O外一直线,过O作OA⊥MN于A,自A引圆的两条直线,交圆于B、C及 D、E,直线EB及CD分别交MN于P、Q.求证:AP=AQ.(初二) 3、如果上题把直线MN由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN是圆O的弦,过MN的中点A任作两弦BC、DE,设CD、EB分别交MN于P、Q.求证:AP=AQ.(初二)

第3题图 第4题图 4、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形CBFG ,点P 是EF 的中点. 求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二) 经典难题(三) 1、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于F . 求证:CE =CF .(初二) 第1题图 第2题图 2、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,且CE =CA ,直线EC 交DA 延长线于F . 求证:AE =AF .(初二)

初中数学几何题(超难)及答案分析

几何经典难题 1、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初三) 2、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点, ∠PAD =∠PDA =150. 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、CC 1、DD 1 的中点. 求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交 MN 于E 、F . 求证:∠DEN =∠F . 5、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600,求证:AH =AO .(初三) A P C D B A F G C E B O D D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A N F E C D M B · A D H E M C B O

P C G F B Q A D E 6、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E , 直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初三) 7、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初三 ) 8、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形CBFG ,点P 是EF 的中点. 求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二) · G A O D B E C Q P N M · O Q P B D E C N M · A

巧用旋转法解几何题

百度文库-让每个人平等地提升自我 巧用旋转法解几何题 将一个图形绕着某一点旋转一个角度的图形变换叫做旋转,由旋转的性质可知旋转前后的 图形全 等,对应点到旋转中心的连线所组成的夹角等于旋转角。旋转法是在图形具有公共端点的相 等的线段特征时,可以把图形的某部分绕相等的线段的公共端点, 旋转另一位置的引辅助线的方法, 主要用途是把分散的元素通过旋转集中起来,从而为证题创造必要的条件。旋转方法常用于等腰三 角形、等边三角形及正方形等图形中。现就旋转法在几何证题中的应用举例加以说明,供同学们参 考。 例1.如图,在Rt △ ABC 中,/ C=90°, D 是AB 的中点,E , F 分别 AC 和BC 上,且 DEL DF, 求证:EF 2=A ^+B F" 分析:从 所证的结论来看,令人联想到勾股定理,但注意到 EF , AE BF 三条线段不在同一个三角 形中,由于D 是中点,我们可以考虑以 D 为旋转中心,将 BF 旋转到和AE 相邻的位置,构造一个直 角三角形,问题便迎刃而解。 证明:延长 FD 到G 使DG=DF 连接AG EG ?/ AD=DB / ADG=/ BDF ???" ADd " BDF ( SAS ???/ DAG=/ DBF BF=AG ? AG// BC ???/ C=90°A Z EAG=90 ? EG=Ah+AG=AE+BF ?/ DEI DF ? EG=EF 2 2 2 ? EF=AE+BF 例 2,如图 2,在"ABC 中,/ ACB=90 , AC=BC P 是"ABC 内一点,且 PA=3 PB=1, PC=2 求/ BPC 的度数. 分析:题目已知条件中给出了三条线段的长度和一个直角,但已知的三条线段不在同一三角形中, 故可考虑通过旋转变换移至一个三角形中,由于" ACB 是等腰直角三角形,宜以直角顶点 C 为旋转 中心。 解:作 MC L CP,使 MC=CP 连接 PM , BM F E A

立体几何割补法

立体几何割补法 立体几何中的割补法解题技巧 邹启文 ※ 高考提示 立体几何中常用割补法解题.特别是高考中的立体几何题很多可用割补法解,有时解起来 还比较容易. ※ 解题钥匙 例1 (2005湖南高考,理5)如图,正方体ABCD—ABCD的棱长为1,O是底面ABCD11111111 的中心,则O到平面ACD的距离为( ) 11 2231A、 B、 C、 D、 4222 分析:求点到面的距离通常是过点做面的垂线,而由于该图的局限性显然不太好做垂线,考虑O为AC的中点,故将要求的距离 11 与A到面ACD的距离挂钩,从而与棱锥知识挂钩,所以可在该 111 图中割出一个三棱锥A—ACD而进行解题。 111 解:连AC,可得到三棱锥A—ACD,我们把这个正方体的其 1111

它部分都割去就只剩下这个三棱锥,可以知道所求的距离正好为这个三棱锥的高的一半。这个三棱锥底面为直角边为1与的直 2角三角形。这个三棱维又可视为三棱锥C—AAC,后者高为1,底为腰是1的等腰直角三角111 2形,利用体积相等,立即可求得原三棱锥的高为,故应选B。 2 例2 (2007湖南高考,理8)棱长为1的正方体ABCD—ABCD1111 的8个顶点都在球O的表面上,E,F分别是棱AA、DD的中点, 11则直线EF被球O截得的线段长为( ) 22A、 B、1 C、1+ D、 222 分析:在该题中我们若再在正方体上加上一个球,则该图形变得复杂而烦琐,而又考虑到面AADD截得的球的截面为圆,且EF 11 在截面内,故可连接球心抽出一个圆锥来。 解:如图,正方体ABCD—ABCD,依题O亦为此正方体的中心,补侧面 1111 可得圆锥0—AD(如下图), AD为平面AD,球0截平面A D1111 其底面圆心正为线段AD之中点,亦为线段EF之中点,割去正方体和球 1 的其它部分,只看这个圆锥,容易看出球O截直线EF所得线段长就等于这个圆锥底面圆的直径AD之长,故选D。 1

初中数学中考几何综合题

中考数学复习--几何综合题 Ⅰ、综合问题精讲: 几何综合题是中考试卷中常见的题型,大致可分为几何计算型综合题与几何论证型综合题,它主要考查学生综合运用几何知识的能力,这类题往往图形较复杂,涉及的知识点较多,题设和结论之间的关系较隐蔽,常常需要添加辅助线来解答.解几何综合题,一要注意图形的直观提示;二要注意分析挖掘题目的隐含条件、发展条件,为解题创造条件打好基础;同时,也要由未知想需要,选择已知条件,转化结论来探求思路,找到解决问题的关键. 解几何综合题,还应注意以下几点: ⑴ 注意观察、分析图形,把复杂的图形分解成几个基本图形,通过添加辅助线补全或构造基 本图形. ⑵ 掌握常规的证题方法和思路. ⑶ 运用转化的思想解决几何证明问题,运用方程的思想解决几何计算问题.还要灵活运用数 学思想方法伯数形结合、分类讨论等). Ⅱ、典型例题剖析 【例1】(南充,10分)⊿ABC 中,AB =AC ,以AC 为直径的⊙O 与AB 相交于点E ,点F 是 BE 的中点. (1)求证:DF 是⊙O 的切线.(2)若AE =14,BC =12,求BF 的长. 解:(1)证明:连接OD ,AD . AC 是直径, ∴ AD⊥BC. ⊿ABC 中,AB =AC , ∴ ∠B=∠C,∠BAD=∠DAC. 又∠BED 是圆内接四边形ACDE 的外角, ∴∠C =∠BED . 故∠B =∠BED ,即DE =DB . 点F 是BE 的中点,DF ⊥AB 且OA 和OD 是半径, 即∠DAC =∠BAD =∠ODA . 故OD ⊥DF ,DF 是⊙O 的切线. (2)设BF =x ,BE =2BF =2x . 又 BD =CD =21BC =6, 根据BE AB BD BC ?=?,2(214)612x x ?+=?. 化简,得 27180x x +-=,解得 122,9x x ==-(不合题意,舍去). 则 BF 的长为2.

初中数学几何图形初步经典测试题及答案解析

初中数学几何图形初步经典测试题及答案解析 一、选择题 1.如图是由若干个大小相同的小正方体堆砌而成的几何体,那么其三种视图中面积最小的是( ) A .主视图 B .俯视图 C .左视图 D .一样大 【答案】C 【解析】 如图,该几何体主视图是由5个小正方形组成, 左视图是由3个小正方形组成, 俯视图是由5个小正方形组成, 故三种视图面积最小的是左视图, 故选C . 2.如图,一个正六棱柱的表面展开后恰好放入一个矩形内,把其中一部分图形挪动了位置,发现矩形的长留出5cm ,宽留出1,cm 则该六棱柱的侧面积是( ) A .210824(3) cm - B .(2 108123cm - C .(2 54243cm - D .(2 54123cm - 【答案】A 【解析】 【分析】 设正六棱柱的底面边长为acm ,高为hcm ,分别表示出挪动前后所在矩形的长与宽,由题意列出方程求出a =2,h =9?36ah 求解. 【详解】 解:设正六棱柱的底面边长为acm ,高为hcm ,

如图,正六边形边长AB =acm 时,由正六边形的性质可知∠BAD =30°, ∴BD = 12a cm ,AD =32 a cm , ∴AC =2AD =3a cm , ∴挪动前所在矩形的长为(2h +23a )cm ,宽为(4a + 1 2 a )cm , 挪动后所在矩形的长为(h +2a +3a )cm ,宽为4acm , 由题意得:(2h +23a )?(h +2a +3a )=5,(4a +1 2 a )?4a =1, ∴a =2,h =9?23, ∴该六棱柱的侧面积是6ah =6×2×(9?23)=210824(3) cm -; 故选:A . 【点睛】 本题考查了几何体的展开图,正六棱柱的性质,含30度角的直角三角形的性质;能够求出正六棱柱的高与底面边长是解题的关键. 3.将一副三角板如下图放置,使点A 落在DE 上,若BC DE P ,则AFC ∠的度数为( ) A .90° B .75° C .105° D .120° 【答案】B 【解析】 【分析】 根据平行线的性质可得30E BCE ==?∠∠,再根据三角形外角的性质即可求解AFC ∠的度数. 【详解】

中考复习数学思想方法之二:割补法“补形”在初中几何问题中的应用

中考复习数学思想方法之一:割补法“补形”在初中几何问题中的应用 平面几何中的“补形”就是根据题设条件,通过添加辅助线,将原题中的图形补成某种熟悉的,较规则的,或者较为简单的几何基本图形,使原题转化为新的易解的问题.从“补形”的角度思考问题,常能得到巧妙的辅助线,而使解题方向明朗化,所以,补形是添加辅助线的重要方法.下面举例加以说明,供参考. 例1 如图1,六边形ABCDEF的六个内角都相等,若AB=1,BC=CD=3,DE=2,则这个六边形的周长等于. 解析题中六边形是不规则的图形,现将它补形为较规则的正三角形,分别向两方延长AB、CD、EF相交于G、H、I (如图2). ∵六边形ABCDEF的六个内角都相等, ∴六边形的各角为120°, ∴△AFI、△BCG、△DEH均是正三角形,从而△GHI为正三角形,则有 GC=BC=3,DH=EH=DE=2, IF=AF, IH=GH=GC+CD+DH =3+3+2=8, ∴IE=IH-EH=8-2=6. ∴六边形的周长等于: AB+BC+CD+DE+EF+F A =AB+BC+CD+DE+IE =1+3+3+2+6=15. 注:本题亦可补成平行四边形求解,如图3. 例2 如图4,在Rt△ABC中,AC=BC,AD是∠A的平分线,过点B作AD的垂线交AD的延长线于点E,求证:AD=2BE. 解析从等腰三角形的性质得到启示:顶角平分线垂直底边且平分底边.结合AE平分∠CAB,B E⊥AE,启发我们补全一个等腰三角形.所以延长BE交AC的延长线于点F(如

图5),易证△ABF 为等腰三角形,∴ BF =2BE ,再证△ACD ≌△BCF ,全等的条件显然满足,故结论成立. 例3 某片绿地的形状如图6所示,其中∠A =60°,A B ⊥BC ,C D ⊥AD ,AB =200m ,CD =100m ,求AD ,BC 的长. 解析 由题设∠A=60°,A B ⊥BC ,可将四边形补成图7所示的直角三角形. 易得∠E =30°,AE =400,CE =200,然后再由勾股定理或三角函数求出BE , DE 由此得到AD =400-200。 例4 如图8,在平面直角坐标系中直线y =x -2与y 轴相交于点A ,与反比例函数在第一象限内的图像相交于点B (m ,2). (1) 求反比例函数的关系式; (2) 将直线y =x -2向上平移后与反比例函数图像在第一象限内交于点C ,且△ABC 的面积为18,求平移后的直线的函数关系式. 解析 (1) 所求解析式为y =8 x ; (2) 本题方法不一,下面着重对此题进行分析解答.

中考数学几何综合题汇总.doc

如图 8,在Rt ABC中,CAB 90,AC 3 , AB 4 ,点 P 是边 AB 上任意一点,过点 P 作PQ AB 交BC于点E,截取 PQ AP ,联结 AQ ,线段 AQ 交BC于点D,设 AP x ,DQ y .【2013徐汇】 (1)求y关于x的函数解析式及定义域;( 4 分) (2)如图 9,联结CQ,当CDQ和ADB相似时,求x的值;( 5 分) (3)当以点C为圆心,CQ为半径的⊙C和以点B为圆心,BQ为半径的⊙B相交的另一个交点在边 AB 上时,求 AP 的长.( 5 分) C Q D E A P B (图 8) C Q D E A (图 9) P B C A B (备用图) 【2013 奉贤】如图,已知AB是⊙O的直径,AB=8,点C在半径OA上(点C与点O、A不重合),过点 C作 AB的垂线交⊙ O于点 D,联结 OD,过点 B 作 OD的平行线交⊙ O于点 E、交射 线CD于点 F. (1)若 ⌒ ED BE⌒ ,求∠ F 的度数; (2)设CO x, EF y,写出y 与x之间的函数解析式,并写出定义域;

(3)设点 C 关于直线 OD 的对称点为 P ,若△ PBE 为等腰三角形,求 OC 的长. 第 25 题 【 2013 长宁】△ ABC 和△ DEF 的顶点 A 与 D 重合,已知∠ B = 90 . ,∠ BAC = 30 . , BC=6,∠ FDE = 90 , DF=DE=4. (1)如图①, EF 与边 、 分别交于点 ,且 . 设 DF a ,在射线 上取 AC AB G 、H FG=EH DF 一点 P ,记: DP xa ,联结 CP. 设△ DPC 的面积为 y ,求 y 关于 x 的函数解析式,并写 出定义域; (2)在( 1)的条件下,求当 x 为何值时 PC // AB ; ( 3)如图②,先将△ DEF 绕点 D 逆时针旋转,使点 E 恰好落在 AC 边上,在保持 DE 边与 AC 边完 全重合的条件下, 使△ DEF 沿着 AC 方向移动 . 当△ DEF 移动到什么位置时, 以线段 AD 、FC 、BC 的长度为边长的三角形是直角三角形. 图① 图② 【 2013 嘉定】已知 AP 是半圆 O 的直径,点 C 是半圆 O 上的一个动点 (不与点 A 、P 重合),联结 AC ,以直线 AC 为对称轴翻折 AO ,将点 O 的对称点记为 O 1 ,射线 AO 1 交半圆 O 于 点 B ,联结 OC . (1)如图 8,求证: AB ∥ OC ; (2)如图 9,当点 B 与点 O 1 重合时,求证: AB CB ;

(易错题精选)初中数学几何图形初步易错题汇编及答案解析

(易错题精选)初中数学几何图形初步易错题汇编及答案解析 一、选择题 1.如图,将三个同样的正方形的一个顶点重合放置,如果145∠=°,330∠=°时,那么2∠的度数是( ) A .15° B .25° C .30° D .45° 【答案】A 【解析】 【分析】 根据∠2=∠BOD+EOC-∠BOE ,利用正方形的角都是直角,即可求得∠BOD 和∠EOC 的度数从而求解. 【详解】 ∵∠BOD=90°-∠3=90°-30°=60°, ∠EOC=90°-∠1=90°-45°=45°, ∵∠2=∠BOD+∠EOC-∠BOE , ∴∠2=60°+45°-90°=15°. 故选:A . 【点睛】 此题考查余角和补角,正确理解∠2=∠BOD+EOC-∠BOE 这一关系是解题的关键. 2.将如图所示的Rt △ACB 绕直角边AC 旋转一周,所得几何体的主视图(正视图)是( )

A.B.C. D. 【答案】D 【解析】 解:Rt△ACB绕直角边AC旋转一周,所得几何体是圆锥,主视图是等腰三角形. 故选D. 首先判断直角三角形ACB绕直角边AC旋转一周所得到的几何体是圆锥,再找出圆锥的主视图即可. 3.如图,直线a∥b,点B在直线b上,且AB⊥BC,∠1=55°,那么∠2的度数是() A.20°B.30°C.35°D.50° 【答案】C 【解析】 【分析】 由垂线的性质可得∠ABC=90°,所以∠3=180°﹣90°﹣∠1=35°,再由平行线的性质可得到∠2的度数. 【详解】 解: 由垂线的性质可得∠ABC=90°, 所以∠3=180°﹣90°﹣∠1=35°, 又∵a∥b, 所以∠2=∠3=35°. 故选C. 【点睛】

立体几何巧思妙解之割补法

立体几何巧思妙解之割补法 在立体几何解题中,对于一些不规则几何体,若能采用割补法,往往能起到化繁为简、一目了然的作用。 一 、求异面直线所成的角 例1、如图1,正三棱锥S-ABC 的侧棱与底面边长相等,如果E 、F 分别为SC 、AB 的中点,那么异面直线EF 与SA 所成的角等于( ) 000090604530A B C D 分析:平移直线法是求解异面直线所成角最基本的方法。如图1,只要AC 的中点G ,连EG ,FG ,解△EFG 即可.应该是情理之中的事。若把三棱锥巧妙补形特殊的正方体,定会叫人惊喜不已。 巧思妙解:如图2,把正三棱锥S-ABC 补成一个正方体11AGBH A CB S -, 1//,EF AA ∴Q 异面直线EF 与SA 所成的角为0145A AS ∠=。故选C 。 二、体积问题 例2、如图3,已知三棱锥子P —ABC ,234,10,241PA BC PB AC PC AB ======,则三棱锥子P —ABC 的体积为( )。 4080160240A B C D 分析:若按常规方法利用体积公式求解,底面积可用海伦公式求出,但顶 点到底面的高无法作出,自然无法求出。若能换个角度来思考,注意到三 棱锥的有三对边两两相等,若能把它放在一个特定的长方体中,则问题不 难解决。 巧思妙解:如图4所示,把三棱锥P —ABC 补成一个长方体AEBG —FPDC ,易 知三棱锥P —ABC 的各边分别是长方体的面对角线。 PE=x,EB=y,EA=z 不妨令,则由已知有: 2222221001366,8,10164x y x z x y z y z ?+=?+=?===??+=? ,从而知 416810468101606 P ABC AEBG FPDC P AEB C ABG B PDC A FPC AEBG FPDC P AEB V V V V V V V V --------=----=-=??-????= 例3、如图5,在多面体ABCDEF 中,已知ABCD 是边长为1的正方形, 且BCF ADE ??、均为正三角形,EF ∥AB ,EF=2,则该多面体的体积为 ( ) (A ) 32 (B )33 (C )34 (D )23

中考数学综合专题训练【以圆为基础的几何综合题】精品专题解析

中考数学综合专题训练【以圆为基础的几何综合题】精品专题解析 几何综合题一般以圆为基础,涉及相似三角形等有关知识;这类题虽较难,但有梯度,一般题目中由浅入深有1~3个问题,解答这种题一般用分析综合法. 【典型例题精析】 例1.如图,已知⊙O的两条弦AC、BD相交于点Q,OA⊥BD. (1)求证:AB2=AQ·AC: (2)若过点C作⊙O的切线交DB的延长线于点P,求证:PC=PQ. P 分析:要证A B2=AQ·AC,一般都证明△ABQ∽△ACB.∵有一个公共角∠QAB=∠BAC,?∴只需再证明一个角相等即可. 可选定两个圆周角∠ABQ=∠ACB加以证明,以便转化,题目中有垂直于弦的直径,可知AB=AD,AD和AB所对的圆周角相等. (2)欲证PC=PQ, ∵是具有公共端点的两条线段, ∴可证∠PQC=∠PCQ(等角对等边) 将两角转化,一般原地踏步是不可能证明出来的,没有那么轻松愉快的题目给你做,因为数学是思维的体操. ∠BQC=∠AQD=90°-∠1(充分利用直角三角形中互余关系) ∵∠PCA是弦切角,易发现应延长AO与⊙交于E,再连结EC,?利用弦切角定理得∠PCA=∠E,同时也得到直径上的圆周角∠ACE=90°, ∴∠PCA=∠E=90°-∠1. 做几何证明题大家要有信心,拓展思维,不断转化,寻根问底,不断探索,?充分发挥题目中条件的总体作用,总能得到你想要的结论,同时也要做好一部分典型题,?这样有利于做题时发生迁移,联想. 例2.如图,⊙O1与⊙O2外切于点C,连心线O1O2所在的直线分别交⊙O1,⊙O2于A、E,?过点A作⊙O2的切线AD交⊙O1于B,切点为D,过点E作⊙O2的切线与AD交于F,连结BC、CD、?DE. (1)如果AD:AC=2:1,求AC:CE的值; (2)在(1)的条件下,求sinA和tan∠DCE的值; (3)当AC:CE为何值时,△DEF为正三角形?

初中数学几何经典难题精选

初三数学总复习辅导学习资料(6)——几何经典难题 1.已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO .求证:CD =GF . 2.已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150 .求证:△PBC 是正三角形. 3.如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、 C 2、 D 2分别是AA 1、BB 1、CC 1、DD 1的中点. 求证:四边形A 2B 2 C 2 D 2是正方形. 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F . 求证:∠DEN =∠F . 5.已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M .(1)求证:AH =2OM ;(2)若∠BAC =600 ,求证:AH =AO . A P C D B A F G C E B O D D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1

F 6.设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E ,直线EB 及 CD 分别交MN 于P 、Q .求证:AP =AQ . 7.如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题:设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作 两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q .求证:AP =AQ . 8.如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形CBFG ,点P 是EF 的中点.求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半. 9.如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于 10.如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,且CE =CA ,直线EC 交DA 延长线于F .求证:AE =AF . E

初二数学几何综合训练题及答案

初二几何难题训练题 1,如图矩形ABCD对角线AC、BD交于O,E F分别是OA、OB的中点(1)求证△ADE≌△BCF:(2)若AD=4cm,AB=8cm,求CF的长。 2,如图,在直角梯形ABCD中,AB∥DC,∠ABC=90°,AB=2DC,对角线AC⊥BD,垂足为F,过点F作EF∥AB,交AD于点E,CF=4cm. (1)求证:四边形ABFE是等腰梯形; (2)求AE的长.

3,如图,用三个全等的菱形ABGH、BCFG、CDEF拼成平行四边形ADEH,连接AE与BG、CF分别交于P、Q, (1)若AB=6,求线段BP的长; (2)观察图形,是否有三角形与△ACQ全等?并证明你的结论 4,已知点E,F在三角形ABC的边AB所在的直线上,且AE=BF,FH//EG//AC,FH、EC分别交边BC所在的直线于点H,G 1 如果点E。F在边AB上,那么EG+FH=AC,请证明这个结论 2 如果点E在AB上,点F在AB的延长线上,那么线段EG,FH,AC的长度关系是什么? 3 如果点E在AB的反向延长线上,点F在AB的延长线上,那么线段EG,FH,AC的长度关系是什么? 4 请你就1,2,3的结论,选择一种情况给予证明 5,如图是一个常见铁夹的侧面示意图,OA,OB表示铁夹的两个面,C是轴,CD⊥OA于点D,已知DA=15mm,DO=24mm,DC=10mm,我们知道铁夹的侧面是轴对称图形,请求出A、B两点间的距离.

6,如图,在平行四边形ABCD中,过点B作BE⊥CD,垂足为E,连接AE,F为AE上一点,且∠BFE=∠C,(1)求证:△ABF∽△EAD ;(2)若AB=5,AD=3,∠BAE=30°,求BF 的长 7,如图,AB与CD相交于E,AE=EB,CE=ED,D为线段FB的中点,GF与AB相交于点G,若CF=15cm,求GF之长。 8, 如图1,已知四边形ABCD是菱形,G是线段CD上的任意一点时,连接BG交AC于F,过F作FH∥CD交BC于H,可以证明结论FH/AB =FG /BG 成立.(考生不必证明)(1)探究:如图2,上述条件中,若G在CD的延长线上,其它条件不变时,其结论是否成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由; (2)计算:若菱形ABCD中AB=6,∠ADC=60°,G在直线CD上,且CG=16,连接BG 交AC所在的直线于F,过F作FH∥CD交BC所在的直线于H,求BG与FG的长.(3)发现:通过上述过程,你发现G在直线CD上时,结论FH /AB =FG /BG 还成立吗?

高中物理运用割补法解电场强度问题

高中物理运用割补法解电场强度问题 所谓割补法,就是在求解电场强度时根据给出的条件建立起物理模型,如果这个模型是一个完整的标准模型,则容易解决,但有时由题给的条件建立起的模型不是一个完整的标准模型,比如说A不是一个标准的、完整的模型,可设法补上一个B,补偿的原则是使A+B成为一个完整的模型,从而使A+B变得易于求解,而且补上的B也必须容易求解,那样待求的A便可从两者的差中获得,这种转换思维角度的方法常常使一些难题的求解变得简单明了。我们只学到有关点电荷的电场强度、匀强电场的电场强度的计算公式,但不能看成点电荷的带电体产生的电场强度,没有现成公式能用,这时我们就可用割补法使带电体变成标准模型来求解。例、如图所示,用金属AB弯成半径r=1m的圆弧,但在A、B之间留出宽度d=2cm的间隙,将Q=3.13×10-9C的正电荷分布于金属丝上,求圆心处的电场强度。分析:我们可以应用割补思维,假设将图中圆环缺口补上,并且它的电荷密度与缺了口的环体原有电荷密度一样,这样就形成了一个电荷均匀分布的完整带电环,环上处于同一直径两端的微小部分可视为两个相对应的点电荷,它们产生的电场在圆心O处叠加后合电场强度为零,根据对称性可知,带电圆环在圆心O处的总电场强度E=0。至于补上的带电小段,由题给条件

可视作点电荷,它在圆心O处的电场强度E1是可求的,设题中待求电场强度为E2,则E1+E2=E=0,便可求得E2。本题中如果在A、B之间留出宽度比较大的间隙,则不能运用上面的方法求圆心处的电场强度,因为此时AB段带电体不能当作点电荷来处理,库仑定律不能直接使用。解析:设原缺口环所带电荷的线密度为,,则补上的金属小段的带电荷量,求出它在O处的电场强度。设待求的电场强度为E2,因为E1+E2=0,可得E2=-E1=-9×10-2N/C负号表示E2与E1反向,背向球心向左。

初中数学经典几何题及答案

4e d c 经典难题(一) 1、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初二) 2、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150. 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、 CC 1、DD 1的中点. 求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F . 求证:∠DEN =∠F . A P C D B A F G C E B O D D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A N F E C D M B

P C G F B Q A D E 经典难题(二) 1、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600,求证:AH =AO .(初二) 2、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E ,直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 3、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 4、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形 CBFG ,点P 是EF 的中点. 求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二) 经典难题(三) 1、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于F . 求证:CE =CF .(初二) · A D H E M C B O · G A O D B E C Q P N M · O Q P B D E C N M · A A F D E C B