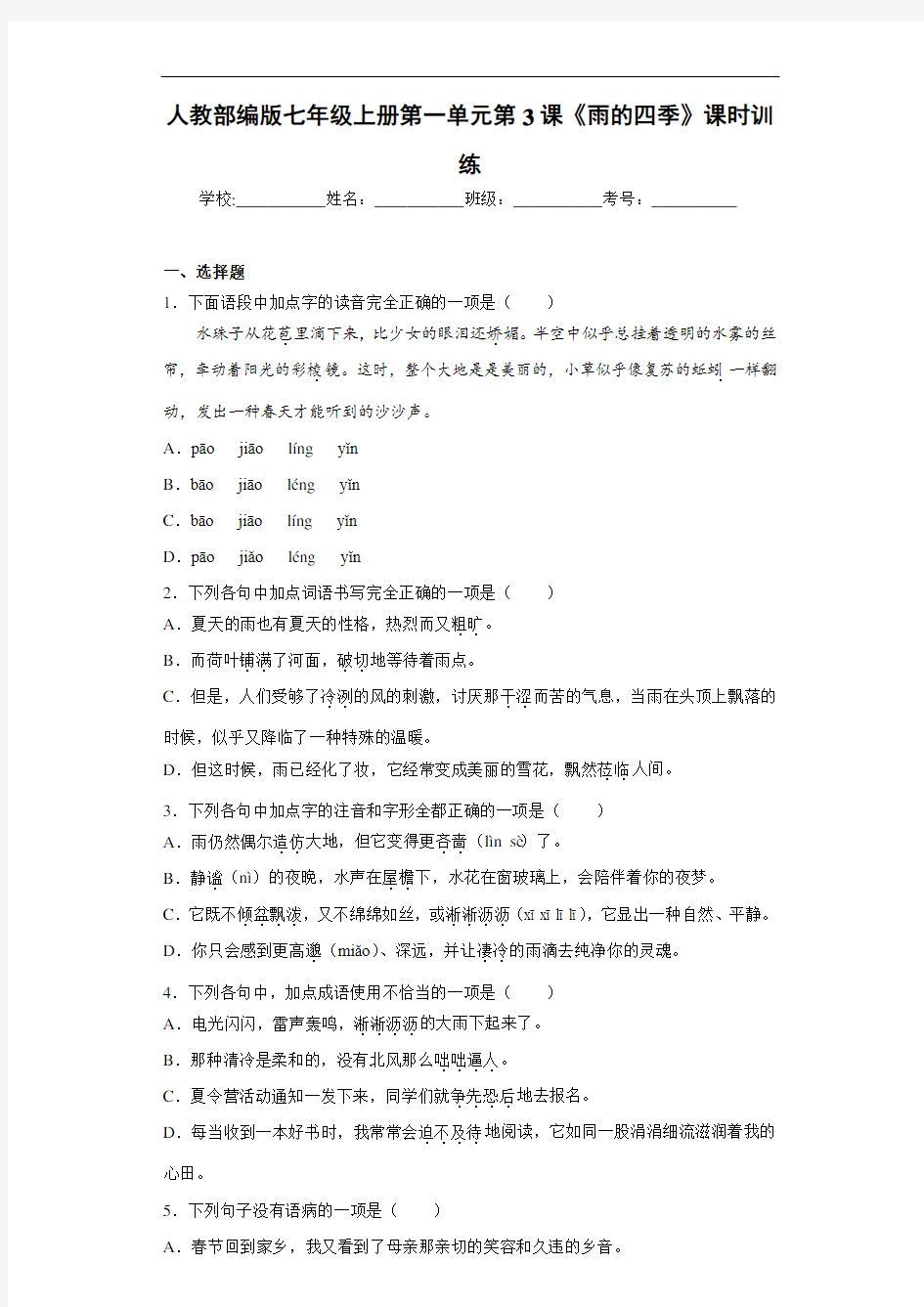

人教部编版七年级上册第一单元第3课《雨的四季》课时训练

人教部编版七年级上册第一单元第3课《雨的四季》课时训

练

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下面语段中加点字的读音完全正确的一项是()

水珠子从花苞.里滴下来,比少女的眼泪还娇.媚。半空中似乎总挂着透明的水雾的丝帘,牵动着阳光的彩棱.镜。这时,整个大地是是美丽的,小草似乎像复苏的蚯蚓.一样翻动,发出一种春天才能听到的沙沙声。

A.pāo jiāo líng yǐn

B.bāo jiāo léng yǐn

C.bāo jiāo líng yǐn

D.pāo jiǎo léng yǐn

2.下列各句中加点词语书写完全正确的一项是()

A.夏天的雨也有夏天的性格,热烈而又粗旷

..。

B.而荷叶铺满

..地等待着雨点。

..了河面,破切

C.但是,人们受够了冷洌

..而苦的气息,当雨在头顶上飘落的

..的风的刺激,讨厌那干涩

时候,似乎又降临了一种特殊的温暖。

D.但这时候,雨已经化了妆,它经常变成美丽的雪花,飘然莅临

..人间。

3.下列各句中加点字的注音和字形全都正确的一项是()

A.雨仍然偶尔造仿

..(lìn sè)了。

..大地,但它变得更吝啬

B.静谧.(nì)的夜晚,水声在屋檐

..下,水花在窗玻璃上,会陪伴着你的夜梦。

C.它既不倾盆飘泼

....(xī xī lī lī),它显出一种自然、平静。

....,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥

D.你只会感到更高邈.(miǎo)、深远,并让凄冷

..的雨滴去纯净你的灵魂。

4.下列各句中,加点成语使用不恰当的一项是()

A.电光闪闪,雷声轰鸣,淅淅沥沥

....的大雨下起来了。

B.那种清冷是柔和的,没有北风那么咄咄逼人

....。

C.夏令营活动通知一发下来,同学们就争先恐后

....地去报名。

D.每当收到一本好书时,我常常会迫不及待

....地阅读,它如同一股涓涓细流滋润着我的心田。

5.下列句子没有语病的一项是()

A.春节回到家乡,我又看到了母亲那亲切的笑容和久违的乡音。

B.每年全国青少年科技创新大赛有超过1000万名左右的青少年参加。

C.我们欣赏古代诗词,应该全面了解作者的生平以及他所处的时代环境。

D.央视“诗词大会”栏目将国学娱乐化,有利于更多人研究和了解国学。

6.阅读下面的文字,回答问题。

忽然到了晚间,水银柱降下来,黎明提前敲着窗户,你睁眼一看,屋顶、树枝、街道,都已经盖上柔软的雪被,地上的光亮比天上还亮。这雨的精灵,雨的公主,给南国城市和田野带来异常的蜜情,是它送给人们一年中最后的一份礼物。

下列表述有误的一项是()

A.“屋顶”树枝”“街道”是名词。

B.“晚间”“忽然”不全是名词。

C.画线句子运用了比喻和拟人的修辞手法。

D.“柔软”“蜜情”是名词。

二、其他

7.请写出下列句子所使用的修辞手法。

(1)而那萌发的叶子,简直就像起伏着一层绿茵茵的波浪。(__________)

(2)那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!(__________)

(3)数不清的杂草争先恐后地成长,暑气被一片绿的海绵吸收着。(______)(______)8.指出下面各句中的名词。

定义:名词,表示人、事物、地点或抽象概念名称的词。

(1)谁是最可爱的人?

(2)小草偷偷地从土里钻出来。

(3)人们选择了十二种自然界的动物作为生肖。

三、现代文阅读

阅读下面的文章,完成问题。

捕风者

彭家河

①我曾经想看到风的形状,可它形无定式来去无踪;我也曾想捕捉风的味道,可是,风静隐于虚无之中,风动,带来的却是他处的味道;我也曾琢磨过风的声音,才知道风本无声,只是有许多声音都被风一路带来又一路带走……

②在我离开农村进入小县城之后,仿佛进入一个听觉和味觉的荒漠。身处日益膨胀和来不及完善的城市,我成天浸泡在城市污秽的味道和繁杂的声音之中,只能独自怀念

着风清气正的乡下时光。

③虽然风的形状不可看见,但是风经过之处,也总有从静到动的提示。草倒叶飞、云转幡动,这都是风在说它来了。可能风还在远处,我们就远远地发现了风的脚印。在乡下,如果站在木格的窗子背后,只要看到对面青山上的树在摇摆,山路上的雨衣在飘动,瓦房上的炊烟在扭腰,这些都是在说,那就是风。当然,居住在高高的电梯公寓,隔着双层的玻璃窗子,也只有那些粗壮烟囱上方的烟雾或者花花绿绿的商铺彩旗,在天空中写着“风”,如果没有这些烟囱或者旗子,应该是看不到风的身影的。看庭前花开花落,望天外云卷云舒,本是件简单的事,然而,要在城市灰蒙蒙的天底下看看云,实在是十分奢侈的想法。当然,在行色匆匆的人流中,没有谁会停下来静静看一会儿风的来去和风的大小,都是在奔波行走讨价还价的间隙,偶尔由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹。

④多年前的一个五月,我在农忙时节回到乡下,刚下过暴雨,溪里池里水都涨起来了。在那个雨过天晴的黄昏,我坐在青草地上乘凉,阵阵温和的晚风吹过,风中满载着布谷的歌唱、虫子的嘶鸣,还有牛的长调,我突然觉得,这样的五月,才算是完整或者完美的。之.后,我也时常回乡下去,更多的时候就在春节前后,等到天黑定了,山里山外全是静默的,偶尔有人家点燃一串鞭炮,响过之后,夜晚更显得寂静了。

⑤对于风中味道的触摸,主要依靠鼻翼,舌头无须过多参与。风中的味道,在乡下,更多的是花花草草传出的消息。当然,花要把消息告诉的不是人,而是那些远远近近的虫子,只不过让人也无意中捕获了。花的消息,风在以一种更加隐秘的方法传播,也是一种不可看见不可听闻的方式。因而,在乡下,一个人的嗅觉是十分灵敏的。

⑥村口人家的饭熟了,村尾的人都知道是些什么菜。如果是在饥饿的年代,就有不少无事的孩子过去串门了。如果闻见有腊肉的味道,那一定是家里来了远客;如果是酸菜红苕的味道,就不过去凑热闹了。每年端午,家家都会用新面蒸馒头,一大早,村子就全笼罩在一层淡淡的馒头香味中,虽然各家各户还把馒头扣在蒸笼里,但是只要鼻翼轻微动一下,就知道哪家的包子是肉馅的,哪家是菜馅的,还有哪家用的是洋槐花作瓢。

⑦乡下,风的味道不仅四季各异,而且一天之中也不断变换。早上凉,中午热,晚上冷。当然,如此简单的词语无力把乡村的风在纸上再现,或者将其描述得原汁原味。

⑧封闭在厚厚的水泥墙里,百无聊赖地想到了乡下的风声和风味。风中遥远的声音和淡淡的味道,正如我刻骨的乡愁和莫名的悲伤。

(选自2016年1月15日《光明日报》,有删改)9.请根据文意填空。

文中捕风者捕风的方式是多样的:通过草叶、云幡等物感知风的,通过一些动物和鞭炮捕获风的,还通过和食物来感受风

的味道。

10.结合上下文,具体说说第②段在文中的作用。

11.结合加点的文字,赏析下列句子。

当然,在行色匆匆

.......静静看一会儿风的来去和风的大小,都是....的人流中,没有谁会停下来

在奔波行走讨价还价

..由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹。

........的间隙,偶尔

12.阅读④一⑥段,用自己的话

.....概括作者笔下乡村的特点。

13.结合全文,说说下面句子的含意。

封闭在厚厚的水泥墙里,百无聊赖地想到了乡下的风声和风味。风中遥远的声音和淡淡的味道,正如我刻骨的乡愁和莫名的悲伤。

四、语言表达

14.考试失利,王芳静静地趴在窗台上,望着窗外绵绵的细雨出神。妈妈走进来关心地问:“芳芳,在做什么呢?”王芳笑笑说:“我在听雨的诉说呢!”妈妈愈发好奇:“雨会诉说吗?雨都跟你说了些什么呢?”王芳想了想说:“___________________”

参考答案

1.B

【解析】

【详解】

“苞”应读bāo,“娇”应读jiāo,“棱”应读léng,“蚓”应读yǐn,故选B。

2.D

【解析】

【详解】

A.“旷”——犷,

B.“破”——迫,

C.“洌”——冽,

故选D。

3.D

【解析】

【详解】

A. 仿——访;

B. 谧(nì)——mì;

C. 飘——瓢;

故选D。

4.A

【解析】

【详解】

A.有误。“淅淅沥沥”指小雨落下的声音,与“电光闪闪,雷声轰鸣”“大雨”相矛盾。5.C

【解析】

【分析】

【详解】

A.搭配不当,“看到了”和“久违的乡音”不搭配。将“和”改为“并听到了”。

B.不合逻辑,删去“超过”或“左右”。

D. 语序不当,应该将“研究”和“了解”颠倒位置。

故选C。

点睛:搭配不当是病句常见的类型,主要有主谓、动宾、主宾搭配不当,修饰语和中心语搭配不当,关联词语搭配不当,一面对两面等,较为典型的是一个词语和后面或前面的两个词语配合时,与其中的一个搭配不当。

6.D

【解析】

【详解】

D.有误。“柔软”是形容词。

7.(1)比喻(2)排比(3)拟人比喻

【解析】

【详解】

(1)把“叶子”比作“波浪”,是运用了比喻的修辞手法;

(2)“使人静谧、使人怀想、使人动情”三个短语结构相似、意思相关、语气一致,成串地排列,是运用了排比的修辞手法;

(3)“争先恐后”本是人的动作,这里用来写“杂草”,是运用了拟人的修辞手法;把“杂草”比作“海绵”,是运用了比喻的修辞手法。

8.(1)人(2)草,土(3)人们,自然界、动物、生肖

【解析】

【详解】

名词,表示人、事物、地点或抽象概念名称的词。

(1)“人”表示人的名称,故为名词;

(2)“草”“土”表示事物的名称,故为名词;

(3)“人们”表示人的名称,故为名词;“自然界”“动物”“生肖”表示事物的名称,故为名词。

9.形状(或踪迹、脚印、身影等)声音花草

10.承上启下;写出了作者对城市生活的厌倦和对风清气正乡下生活的怀念,交代了后文作者能够体验到风的形状、声音、味道的原因(或“为后文作者能够体验到风的形状、声音、味道做铺垫”)。

11.①本句描绘了城市人忙碌、为生活所累而忽略了亲近自然、感受自然之美的生活状态;

②表达了作者对城市人委婉的批评,③也表现了作者对闲适、惬意、与自然和谐相处的乡村生活的向往。

12.①氛围安静;②空气清新怡人(环境优美);③民风淳朴(热情好客或重视民俗)。13.生活在人与人隔绝的城市里,让人感到压抑、孤独和寂寞,乡村自由惬意、和谐淳朴的生活离“我”越来越远,让“我”内心充满了感伤,表达了作者对现实生活状态的厌倦和对乡村自然生活的渴望。

【解析】

【分析】

9.本题考查信息筛选与整合能力。本文翻来覆去围绕风的“形状”、“味道”和“声音”展开。“虽然风的形状不可看见,但……草倒叶飞、云转幡动,这都是风在说它来了。”故第一个空填“形状”。“风中满载着布谷的歌唱……山里山外全是静默的,偶尔有人家点燃一串鞭炮,响过之后,夜晚更显得寂静了。”虽然没有点明,但也能猜出“声音”。风的“味道”在⑤⑥段,第⑥段从食物来写,第⑤段呢?“风中的味道,在乡下,更多的是花花草

草传出的消息”,那就是花花草草了。

10.本题是考查中要语段在文中的作用。一段话在文中的作用,不外乎“内容上”和“结构上”两方面的作用。因为要“结合上下文,具体说说”,请别忘了结合具体的句子。建议分开回答,如“内容上……;结构上,……”“怀念着风清气正的乡下时光”、“进入小县城之后,仿佛进入一个听觉和味觉的荒漠……”是本段的内容,写出了作者对城市生活的厌倦和对风清气正乡下生活的怀念,它们还与“上下文”有怎样的联系呢?当然是为下文内容做铺垫了。结构上,前有一段,后有七段,本段自然是“承上启下”了。

11.本题是考查对文章语言的赏析能力。题干要求结合加点文字,其实是暗示了赏析要从用词的角度切入。“行色匆匆”写出了人们“神态举止急急忙忙的样子”,“没有谁会停下来”也是一派繁忙、忙碌的景象,关键是他们在忙什么呢?原来是“奔波行走讨价还价”!只是“偶尔”“由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹”。一加对比,我们就会发现文字背后的批评意味和心之所向、情感选择。

12.阅读所示文段,找到作者描写乡村的内容,如:第④段写的风的是“声音”,雨后山村,黄昏时的充满生机,天黑后的一片静默,应该说是恬静和第⑤段写的风的是“味道”,乡村里,花草的香味扑鼻而来,沁人心脾啊!第⑥段写的还是风的“味道”,有好吃的时候,孩子们便去“蹭”饭了,从自然环境和社会风尚两方面来概括作答。

13.仔细阅读句子的内容,联系作者全文所表达的思想情感,理解“封闭在厚厚的水泥墙”

所代表的“城市生活”,“风声和风味”所代表的乡村生活,即可体会到作者对两种生活的情感态度,理解句子的含义。

14.示例:妈妈,我听到雨这样跟我说,小芳,这次你虽然没有考好,但并非真的说明你没有实力,而是学习方法出了一点问题,只要你继续努力,下次一定能考好!

【解析】

【详解】

本题考查语言表达能力。首先要理解题意,是“考试失利”后王芳和妈妈的对话,因此对话的内容应是如何面对失利,采取怎样的措施和学习态度来应对以后的考试;再结合语境中的“窗外绵绵的细雨”“雨的诉说”“雨都跟你说了些什么呢”,可采用拟人的修辞手法,让雨成为自己学习上的引导者;还要注意是和妈妈的对话,说话一定要客气委婉,要有称呼,语意要连贯、得体。

专题3常见的烃第一单元脂肪烃第3课时练习答案(精).doc

专题3常见的坯第一单元脂肪坯第3课时练习 例1?聚甲基丙烯酯疑乙醇的结构简式为,它是制作软质隐形眼镜的材料。请写出由甲基丙烯酸疑乙酯制备聚甲基丙烯酸疑乙酯的化学方程式: [参考答案]: 例2.两种或两种以上具有不饱和键的化合物之间也能通过加聚反应形成高分子化合物。请写出下列高分子化合物的单体。 (1(2 [参考答案](1CH2=CH2,(2,CH2=CH-CH=CH2 [针对训练] 1.由乙烯推测丙烯的结构或性质正确的是( A.分子中三个碳原子在同一条直线上 B.分子中所有原子都在同一平面上 C.能使澳的四氯化碳溶液褪色 D.能发生加聚反应生成 [参考答案]C 2.具有单、双键交替长链(如.,CH二CH—CH二CH—CH二CH■…的高分子有可能成 为导电塑料。2000年诺贝尔化学奖即授予开辟此领域的3位科学家。下列高分子中,可能成为导电塑料的是( A.聚乙烯

B.聚丁二烯 C.聚苯乙烯 D.聚乙块 [参考答案]D 3.1,3-T二烯和苯乙烯在适当的条件下可以发生加聚反应生成丁苯橡胶。下列结构简式中, 能正确反映丁苯橡胶结构的是( A. B . C. D. [参考答案]A、D 4.形成下列高聚物的单体相同的是 ( ①②③④ A.①③ B ?③④ C.①② D .②④[参考答案]C

5.聚四氟乙烯在耐热性和化学稳定性上都超过了其它塑料,号称“塑料王二在工业上有广 泛的用途,其合成线路如下图所示。请在方框内写出各物质的结构简式。 6?写出下列反应的化学方程式:(1氯乙烯制聚氯乙烯(2丙烯制聚丙烯 (31,3 —丁二烯制顺丁橡胶7.按题目要求写岀结构简式 (1氯乙烯与丙烯按1:1的物质的量比在一定条件下加聚成高分子化合物时?,有三种加聚产 物(每个链接中有5个碳原子,试写出这3种物质的结构简式。、、、、。 (2CH 3-CH =CH 2与加聚所得产物可能有:、、 o (3高分子化合物的单体分别是: -CH 2-CH 2-CH -CH 2- []n| CH 3 -CH 2-CH 2-CH 2-CH - [ ] n | CH 3 -CH 2-CH =CH -CH 2-CH -CH 2- []n CH 3 | -CH 2-CH =CH -CH -CH 2-CH 2- [ ] n CH 3 | 氯仿A二氟一氯甲烷B四氟乙烯C聚四氟乙烯CH 3C =C -CH 3 CH 3 CH 3 11 -CH 2CH(CH 3CH 2CH 2- []n

新人教版七年级美术上册教案第三课 我们的风采

新人教版七年级美术上册教案第三课 我们的风采 本帖最后由网站工作室于 XX-8-2 17:00 编辑 学习领域:综合?探索 课时:1课时 【教学目标】 知识与技能:了解学生装的基本知识,学习学生装的设计。 过程与方法: 情感、态度与价值观:通过对学生装设计的了解、学习,激发学生热爱生活,热爱学校的情感,以及发现美,创造美的愿望。 【教学重难点】 重点:学生装设计的款式及特点。 难点:学生装的设计及绘制方法。 【教学方法】 讲授法、演示法、讨论法、练习法 【教具准备】 课本、课件 【教学过程】 教学内容

一、引导阶段 课前调查:“你对校服的款式满意吗?”“你觉得有必要穿统一的校服吗?为什么?”“如果学校不强制要求,你会主动穿校服吗?” 引导学生讨论,请学生发表自己的意见。 总结校服的定义: 1、校服,学校为了规范管理,规定的统一样式的学生服装。 2、校服,可以使学生在身份感上区别社会其他人,有了学生自身的约束力,有一种象征的意义。增强学生的归属感,加强同学们的集体荣誉感。 3、校服还可以产生一种平等感,对于避免攀比之风在校园里出现都有积极意义。 展示图片:中国典型的运动校服和中国西装式校服 师:“今天我们就来为自己设计一套喜欢的学生装。”并出示课题:我为校园添色彩——学生装的设计与模拟制作 二、发展阶段 师:“首先先来了解一下有关校服的设计知识,校服的特点、校服的功能” 提问:“你们觉得校服应具有哪些特点呢?”学生举手回答。

总结:校服的特点:1、反映学生的身份; 2、体现学生的年龄特征; 3、符合学生身体生长规律。 展示图片,不同年龄校服对比(学生不同年龄校服的设计也有所不同) 校服的功能:1、掩身护体、保暖、美化形象。掩身护体和保暖是校服的基本功能。 2、校服是一种文化现象,反映着当代学生的精神风貌。 展示图片:国内外校服欣赏 师:“观看图片,选出你喜欢国家的校服及其特点。” 学生发表意见。 师:“如何设计一款漂亮的校服呢?要注意以下几个方面。” 校服的设计:A、款式:特点(简洁流畅、朴实大方、活泼新颖)如制服、运动服、休闲装等。从整体造型入手,用简单的几何形概括服装的轮廓,注意与人物的身份、年龄相适应。 B、色彩:稳重明快、清新柔和。通常以一种色调为主,配以1-2种辅助色,但不破坏色彩的整体效果,这种以一种色调为主的设计比较协调、稳定。 C、面料: 出示校服设计效果图 老师归纳方法:“用简单的几何图形概括衣服的轮廓,

专题3常见的烃第一单元脂肪烃第3课时练习答案

专题3常见的烃第一单元脂肪烃第 3课时练习 形眼镜的材料。请写出由甲基丙烯酸羟乙酯制备聚甲基丙烯酸羟乙酯的化学方程式: 例2.两种或两种以上具有不饱和键的化合物之间也能通过加聚反应形成高分子化合物。 [参考答案]C 2 .具有单、双键交替长链(如…— CH = CH — CH = CH — CH = CH —…)的高分子有可能成 为导电塑料。2000年诺贝尔化学奖即授予开辟此领域的 3位科学家。下列高分子中,可 能成为导电塑料的是 ( ) A .聚乙烯 B .聚丁二烯 C .聚苯乙烯 D .聚乙炔 [参考答案]D 3. 1,3-丁二烯和苯乙烯在适当的条件下可以发生加聚反应生成丁苯橡胶。 下列结构简式中, 能正确反映丁苯橡胶结构的是 ( 例1.聚甲基丙烯酯羟乙醇的结构简式为 H s 兔 T cl c ICHO - C ,它是制作软质隐 尽一 c — c I CBO H 55n T cl c I CHO - 请写 [参考答案](1) CH 2 = CH 2 , CH=CH H [针对训练] 1 ?由乙烯推测丙烯的结构或性质正确的是 A .分子中三个碳原子在同一条直线上 B .分子中所有原子都在同一平面上 C .能使溴的四氯化碳溶液褪色 D .能发生加聚反应生成 -X : 二;■■二 出下列高分子化合物的单体。 (2) 2= CH — CH = CH

) [参考答案]A 、D 4?形成下列高聚物的单体相同的是 ①卡 CH 2一 CH ? — CH — CH 2臨 ② 4 CH 2— CH 2— CH 2— CH ] —n I I CH 3 CH 3 ③-[CH 2— CH = CH — CH — CH 2— CHzb ④—[CH ?— CH = CH — CH ?— CH — CH2H I I CH 3 CH 3 A .①③ B .③④ C .①② D .②④ [参考答案]C 5 ?聚四氟乙烯在耐热性和化学稳定性上都超过了其它塑料,号称“塑料王” 。在工业上有广 泛的用途,其合成线路如下图所示。请在方框内写出各物质的结构简式。 6 .写出下列反应的化学方程式: (1) 氯乙烯制聚氯乙烯 _______________________________________________ (2) 丙烯制聚丙烯 _______________________________________________ (3) 1, 3 一丁二烯制顺丁橡胶 _______________________________________________ 7?按题目要求写出结构简式 (1) 氯乙烯与丙烯按 1:1的物质的量比在一定条件下加聚成高分子化合物时,有三种加聚产 物(每个链接中有 5个碳原子),试写出这3种物质的结构简式。 CH 3CH 3 I I (2) CH 3 — CH = CH 2与CH 3C = C — CH 3加聚所得产物可能有: (3) 高分子化合物+CH 2CH(CH 3)CH 2CH 2卜n 的单体分别是 : A . B . 氯仿 二氟一氯甲烷 四氟乙烯 聚四氟乙烯 A B C D

新部编人教版七年级语文下册第三单元梳理

新部编人教版七年级语文下册第三单元梳理 一、课文内容梳理 本单元课文都是叙事性作品,写的都是普通人。 鲁迅先生的《阿长与〈山海经〉》所追忆的保姆,虽是一个粗人,然而质朴、善良、热心。鲁迅深情地抒写了对这位劳动妇女真挚的怀念。 杨绛的《老王》写自己与车夫的交往,写车夫艰难困苦的生活和善良厚道的品格,含蓄地提出了关怀不幸者的社会问题。 李森祥的《台阶》以农民的儿子作为故事叙述者,叙述父亲为盖新屋而拼命苦干的一生,表现农民艰难困苦的生存状态和他们为改变现状而不懈努力的精神,作品兼有崇敬和怜悯的双重感情色彩。 北宋欧阳修所著的《卖油翁》是一则写事明理的寓言故事,记述了陈尧咨射箭和卖油翁酌油的事,形象地说明了“熟能生巧”“实践出真知”“人外有人”的道理。其寓意是,所有技能都能通过长期反复苦练而达至熟能生巧之境。 9《阿长与<山海经>》知识点梳理 整体感知 1、理解主旨。 文章通过记叙“我”儿时与长妈妈相处的七件事,刻画了一位虽然没有文化、粗俗、好事,但心地善良、热心帮助孩子解决疑难的普通保姆的形象,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激和怀念之情。 2、理清结构层次。 全文可分为四部分: 第一部分(1-2段)介绍阿长的身份和姓名。 第二部分(3-12段)简略叙述憎恶、讨厌阿长的原因。(背地里说人长短,睡相不好,阿长讲究许多繁琐的礼节和规矩。) 第三部分(13-29段)详细叙述阿长讲长毛的事情以及为我买回《山海经》等一些书的过程。 第四部分(30-31段)抒发对阿长深沉的怀念之情。 3、概括文章所写的七件事,体会选材详略。 读完本文后我们可以明确《阿长与〈山海经〉》围绕阿长共写了七件事: (1)“阿长”这个称呼的由来 (2)阿长“切切察察”的毛病 (3)阿长摆成“大”字的不雅的睡相 (4)我所不耐烦的阿长给我讲得规矩和道理 (5)阿长给我讲“长毛”的故事 (6)阿长“谋害”我的隐鼠 (7)阿长买《山海经》给“我” 4、体会作者对长妈妈情感的变化。 鲁迅对长妈妈的情感是经历了一系列的变化的。这种情感的变化是我们学习本文的另一个重点。我们清晰地从文中的7件事中,看出作者对长妈妈的感情变化曲线:对阿长不好的习惯,我是充满了憎恶、讨厌、不耐烦;听到她讲“长毛”的故事后,我对她产生空前的敬意;当得知阿长踩死隐鼠后,我的敬意消失,产生怨恨;当长妈妈买来《山海经》时,我对她产生了新的敬意,认为她“确有伟大的神力”。通过这个分析,我们可以轻松地得出本文的叙事线索是鲁迅先生对保姆阿长的感情变化。 问题思考

人教版七年级数学上册《角》

4.3 角 第1课时角 教学目标 1.理解角的概念,能用运动的观点理解角、平角、周角的概念. 2.掌握角的表示方法,会用不同方法表示同一个角. 3.认识角的度量单位度、分、秒,会进行简单的换算和角度计算. 教学重点 1.角的定义和用不同的方法表示一个角. 2.会进行角度的换算. 教学难点 角的表示方法.角度的换算. 教学设计(设计者:) 教学过程设计 一、创设情境明确目标 A.以前我们曾经认识过角,那你们能从这两个图形中指出哪些地方是角吗? B.在我们的生活中存在着许许多多的角,一起看一看,你能从教室中常用的物品里找出角吗? 二、自主学习指向目标 自学教材第132至133页,完成下列问题: 1.角的概念: (1)有公共端点的__两条射线__组成的图形叫做角,这个公共端点是角的__顶点__,这两条__射线__是角的两条边. (2)角也可以看作由一条射线绕它的端点__旋转__而形成的图形,旋转开始时的射线叫做角的__始边__,旋转终止时的射线叫做角的__终边__.

2.角的表示: 如图所示,把图中用数字表示的角,改用三个大写字母表示分别是__∠1=∠ADE,∠2=∠EDB,∠3=∠CED,∠4=∠ABC,∠5=∠AED__. 可用一个大字写字母表示的角是__∠A,∠B,∠C__. 3.角的度量: (1)常用的角的度量单位有__度__、__分__、__秒__;1°=__60__′,1′=__60__″. (2)1周角=__2__平角=__4__直角=__360__°. (3)把下列各题结果化成度. ①72°36′=__72.6__°; ②37°14′24″=__37.24__°. 三、合作探究达成目标 探究点一角的概念及表示方法 活动一:阅读教材第132页,思考: 1.举出生活中给我们以角的形象的例子. 2.什么是角?什么是角的边?请画图说明. 3.画图说明如何表示一个角. 4.如何从旋转的角度描述角?在旋转的过程中,有哪些特殊的角? 5.如图所示,图中共有多少个角?能用一个字母表示的角有几个?把它们表示出来, 能用三个字母表示的角是: 能用一个字母表示的角是: 【展示点评】有公共端点的两条射线组成的图形叫做角,这个公共端点是角 的顶点,这两条射线是角的两条边. 【小组讨论】角有哪几种表示方法?应注意什么问题? 【反思小结】角的表示方法有4种,分别是用三个大写字母,一个大写字母,一个数字,一个希腊字母.用三个大写字母表示角时,顶点写在中间;用一个大写字

人教版七年级上册语文第三课《生命 生命》

第三课《生命生命》 (建议安排1课时) [学法导引] 《生命生命》通过写小飞蛾在险境中挣扎,掉进墙角砖缝中的香瓜子不屈生长,我静听心脏有规律的跳动告诉我们要敬畏生命,珍爱生命,让自己的人生更有光彩。 全文分为三大部分,前三段叙事,后两段议论、抒情,文章先叙后议,思路清楚。作者以“生命生命”为题,表达了自己强烈的生命意识和积极的人生态度,表达作者对生命的敬畏和礼赞。学习这篇课文要能归纳出课文所描述的三个事例,理解生命的价值;能抓住关键词或主题词,把握文章脉络,从中领会课文的主旨;能细心观察身边弱小生命的活动情况,并学习课文准确的用词细致地描写出它活动的全过程。 [典题例析] 例题:细读下面两个句子,找出用词不一致的地方,并比较它们的表达效果。 甲:夜晚,一只飞蛾不停地在我头顶上方飞来旋去,骚扰着我。趁它停在眼前小憩时,我一伸手捉住了它,我原想弄死它,但它鼓动双翅,极力挣扎,我感到一股生命的力量在我手中跃动,那样强烈!那样鲜明! 乙:夜晚,一只飞蛾不停地在我头顶上方飞动,骚扰着我。趁它停在眼前小憩时,我一伸手捉住了它,我原想弄死它,但它扇动双翅,挣扎着。我感到有一股强烈的生命力量在我手中跃动。 解析:本题用换词删词的形式考学生对句子表达效果的理解。 参考答案:甲句比乙句好。甲局的“飞来旋去”表现飞动次数频繁,活动范围广大,说明我想弄死它是有理由的。“极力”强调飞虫挣扎的程度深,拼着命来抗争。“那样强烈!那样鲜明!”从句子中独立出来,并用两个感叹号来表示,说明生命力强大,更有震撼力,表达的感情更强烈。 [课时训练] 一、给下列加点的字词注音或根据拼音写汉字。 1、小憩.() 2、庸.()碌 3、zhuó()壮 4、gū()负 5、擎.()天撼.()地 6、áng()然挺立 7、飞鸢.() 8、内疚.() 9、清chè() 10、tiào()望 二、写出下列词语的同义词。 11、鼓动() 12、震撼() 13、骚扰() 14、糟蹋() 15、庸碌() 16、顽强() 17、擎天撼地() 18、毫不理会() 三、阅读下面的语段,回答文后问题。 ①我常常想,生命是什么呢?墙角的砖缝中掉进一粒香瓜子,隔了几天竟 然冒出了一截小瓜苗。那小小的种子里,包含了一种怎样的力量,竟使它可以冲破坚硬的外壳,在没有阳光、没有泥土的砖缝中,不屈地向上,茁壮生长,昂然挺立。它仅仅活了几天,但是,那一股足以擎天撼地的生命力,令我肃然起敬! ②许多年前,有一次,我借来医生的听诊器,静听自己的心跳,那一声声沉稳 ..而有规律的跳动,给我极大的震撼,这就是我的生命,单单属于我的。我可以好好地使用它,也可以 白白糟蹋 ..它;我可以使它度过一个有意义的人生,也可以任它荒废,庸碌一生。一切全在我 一念之间 ....,我必须对自己负责。

七年级语文下第三单元测试卷及答案

七年级下第三单元测试卷 一、积累与运用(28分) 1.下列各组词语中加点字注音完全正确的一项是( )(2分) A.塌败(tà) 嫉妒(jì) 凹凼(dànɡ) 昏厥(jué) B.取缔(dí) 涎水(xián) 颠沛(pèi) 诘问(jié) C.骷髅(kū) 震悚(sǒnɡ) 猝然(cù) 掳去(lǔ) D.滞笨(zhì) 伎俩(jì) 惧惮(chán) 文绉绉(zhōu) 2.下列各组词语的字形完全正确的一项是( )(2分) A.隍恐文诌愧怍焦灼 B.疮疤镶嵌筹划恶耗 C.糟塌眼翳渴慕琐屑 D.霹雳尴尬烦躁伎俩 3.下列句中加点成语运用不正确的一项是( )(2分) A.NBA揭幕战对于小牛而言可谓祸不单行,他们不但遭到血洗,还损伤了一员大将。B.小鬼子对游击队恨得咬牙切齿。 C.父亲又像是对我,又像是自言自语地感叹。 D.父亲老实厚道低三下四累了一辈子,没人说过他有地位,父亲也从没觉得自己有地位。4.下列各句中没有语病的一项是( )(2分)

A.通过汉字书写大赛,使人们重拾汉字之美,也就越发珍惜纸质时代的美好。 B.华人游子用他们所钟爱的音乐方式,在过去的岁月中创作了优秀的大量的歌曲。 C.深受人们喜爱的中国京剧脸谱艺术,被公认是中华民族传统文化的标识。 D.为了优化育人环境,提升办学水平,学校加快了校园环境改造的速度和规模。 5.下列句子中标点符号使用正确的一项是( )(2分) A.打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇……等果然都在内。 B.后来长毛果然进门来了,那老妈子便叫他们“大王”,——据说对长毛就应该这样叫,——诉说自己的饥饿。 C.老王只有一只眼,另一只是田螺眼——瞎的。 D.好久之后,父亲又像问自己又像是问我:“这人怎么了”? 6.下列表述不正确的一项是( )(2分) A.《卖油翁》一文主要采用语言、动作、神态描写刻画人物形象。 B.《阿长与〈山海经〉》选自《朝花夕拾》,这篇小说选材详略得当,详写了阿长给“我”买《山海经》一事。 C.《台阶》一文表现了农民艰难困苦的生存状态和为改变生存状态而不懈努力的精神。 D.《老王》的作者杨绛在文中表达了一个幸运的人对一个不幸的人的愧怍。 7.填入下列横线处的语句,与上下文衔接最恰当的一项是( )(2分) “孝”是稍纵即逝的眷恋,“孝”是无法重现的幸福。为自己的父母尽一份孝心吧!也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦;______________,______________;也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上一

七年级语文下册第三单元测试卷及答案

. . . . B .荒缪(miù) 筹划(chóu) 赫然(hè) 兀兀穷年(wù) C .彷徨(pánɡ) 暑名(shǔ) 深邃(suì) 迥乎不同(jiǒnɡ) . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... 题号 二 (一) (时间:120 分钟 满分:120 分) 一 (二) (三) 三 总分 得分 一、积累与运用(26 分) 1.下列选项中加点字的音、形无误的一项是( A )(2 分) A .磐石(pán) 含蓄(xù) 白皙(xī) 钦佩不已 (qīn) . . . . . . . . D .涉猎(shè) 迭起(dié) 澎湃(bài) 义愤填膺(yīn) 2.下列加点字解释有误的一项是( D )(2 分) A .鲜为人知(很少) 死而后已(停止) B .家喻户晓(了解) 呕心沥血(滴) C .杂乱无章(条理) 迥乎不同(差得远) D .锋芒毕露(全) 可歌可泣 (可以) 3.下列句子中加点成语使用有误的一项是( D )(2 分) A .莫言获得诺贝尔文学奖是当之无愧的。 B .再度夺得澳网冠军,李娜在中国成了家喻户晓的人物。 C .奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。 D .他忘乎所以地盯着学校的大门,眼睛一动不动。 4.下列各句中没有语病的一项是( A )(2 分) A .左拉的微笑总使人感到有点嘲讽,他那很特别的唇沟使上唇高高地翘起,又显得十 分滑稽可笑。 B .中国发展核武器是为了自卫,中国人民是赞成限制核扩散的国家之一。 C .莫泊桑总是听取福楼拜的积极地讲解。

部编版七年级下册语文第三课 回忆鲁迅先生

初中语文试卷 灿若寒星整理制作 第三课回忆鲁迅先生 1.鸡汤端到旁边用tiáo gēng()yǎo()了一二下就算了事。2.鲁迅先生出书的校样,都用来kāi()桌,或做什么的。 3.那饼干就是从铺子里买来的,装在饼干盒子里,到夜深许先生拿着dié()子取出来,摆在鲁迅先生的书桌上。 4.鲁迅先生把书包好了,用细绳kǔn()上,那包方方正正的,连一个角也不准歪一点或扁一点, 5.窗外的黄昏,窗内许先生低着的头,楼上鲁迅先生的ké sòu()声,都搅混在一起了,重续着、埋藏着力量。 6.有一天约好我去包饺子吃,那还是住在法租界,所以带了外国酸菜和用jiǎo ròu ()机绞成的牛肉,就和许先生站在客厅后边的方桌边包起来。 7.每月除了车子钱之外,若伤风感冒还得自己拿出买阿司匹林的钱来,每月xīn jīn ()十元要从西城跑到东城…… 8.有一天下午鲁迅先生正在jiào duì()着瞿秋白的《海上述林》,我一走进卧室去,从那圆转椅上鲁迅先生转过来了,向着我,还微微站起了一点。 9.青年人写信,写得太cǎo shuài(),鲁迅先生是shēn wù tòng jué()之的。 10.到xǐ zǎo()间去,那边也摆着校样纸。 11.鲁迅先生依着沿苏州河的铁栏杆坐在桥边的石围上了,并且拿出香烟来,装上烟嘴,yōu rán()地吸着烟。 12.来了客人都是许先生亲自倒茶,即或是麻烦到娘姨时,也是许先生下楼去fēn fù(),绝没有站到楼梯口就大声呼唤的时候。 13.他说不新鲜,一定也有他的道理,不加以查看就mò shā()是不对的。14.若小细绳上有一个gē dā(),也要随手把它解开的。 15.当时大家不解其中的意思,都以为鲁迅先生不加以休息bùyǐwéi rán

人教版七年级下册语文第三单元教案

11 、邓稼先 杨震宁 教学目标: 1、理清作者的思路,深入理解课文的思想内容。 2、了解邓稼先的生平事迹,学习他的伟大精神。 3、学习本文通过对比表现人物的写作方法。 4、积累“可歌可泣”“当之无愧”等词语。 教学重点: 理清作者的思路,深入理解课文的思想内容 教学难点: 本文通过对比表现人物的写作方法 课时安排:两课时 教学过程: 第一课时 一、课文导入。 民族的进步历史的发展需要伟大的人物。今天,我们一起来了解一位为我们的民族做出过伟大的贡献,被誉为“两弹”元勋,“两弹一星”功勋奖章获得者的著名科学家邓稼先的突出事迹,一起来感受和学习他的伟大精神。 二、学习课文的重要生字词。 三、有感情地朗读课文,把握文意,完成下列各题。 1. 在写邓稼先以前,为什么先概述我国近一百多年来的历史? 明确:(先概述我国近一百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对中华民族从“任人宰割”到“站起来了”这一巨大转变做出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。) 2. 为什么把邓稼先与奥本海默对比着写? 明确:(课文把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“是中国共产党的理想党员。”) 3. “邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“邓稼先是中国共产党的理想党员。”试阐释这两句话。 明确:(“. 邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。” 是指邓稼先与锋芒毕露的奥本海默截然不同,“是一个最不要引人注目的人物” ,实”,“真诚坦白,从不骄人”,“没有小心眼儿,一生喜欢‘纯' 字所代表的品格”,“最有中国农民的朴实气 质” 。中国几千年传统文化就讲究人与人之间关系和谐,和睦相处,讲究为人忠厚、谦虚、真诚、朴实。邓稼先汲取了中国传统文化中这些优秀的部分,并变成了自己的气质品格。“邓稼先是中国共产党的理想党员” ,是指“他没有私心,人们绝对相信他” ,“文革”中能说服两派群众组织,能说服工宣队、军宣队。中国共产党的宗旨就是全心全意为人民服务,就是领导、团结广大人民一起前进,邓稼先就是把这些奉为自己的行动准则,因此他是理想党员。) 4. “如果稼先再次选择他的人生的话,他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。”试说说你对这两句话的理解。明确:(为中华民族的崛起,为广大人民的利益,奉献自己的一生,这是邓稼先的人生。走这样的人生道路,是邓稼先的性格与品质决定的。所以作者说,如果邓稼先再次选择人生,还会这么走。这两句话总写出了邓稼先的伟大之处。) 四、再读课文,师生互动。

2017-2018学年高中化学 专题3 常见的烃 第一单元 脂肪烃 第3课时 脂肪烃的来源与石油化学

第3课时脂肪烃的来源 与石油化学工业 [目标导航] 1.通过阅读教材,能说出天然气、石油液化气、汽油的来源和组成。2.通过联系实际,认识它们在生产生活中的应用。 一、石油的分馏 1.石油和天然气的组成 人类使用石油和天然气的主要目的是获得能源和化工原料。石油主要是由气态烃、液态烃和固态烃组成的混合物。天然气的主要成分是甲烷。 2.石油的分馏 (1)原理:利用烷烃沸点的不同,可对石油加热,使其汽化,然后再按沸点的不同,分离出不同的馏分。 (2)分类:分馏根据所需要的馏分不同,可以分为常压分馏和减压分馏。 ①常压分馏所得的馏分的主要成分是石油气、汽油、煤油、轻柴油等,这些馏分中烃的沸点相对较低,分子中所含碳原子数较少。常压分馏中未被蒸发的剩余物质叫做重油。 ②减压分馏是利用低压时液体的沸点降低的原理,使重油中各成分的沸点降低而进行分馏,避免高温下有机物的炭化。减压分馏能把常压分馏中得到的重油中的烃进行分离。在压强较低时,重油中的烃会在较低温度下汽化,避免了升高温度带来的使烃分解和损害设备等情况。减压分馏可以得到重柴油、润滑油、石蜡、燃料油等馏分,未被汽化的剩余物质为沥青。议一议

1.石油分馏得到的馏分是纯净物吗? 答案 不是。馏分是由不同沸点范围的烷烃组成的,因此馏分是混合物。 2.分馏与蒸馏的相同点与不同点有哪些? 答案 蒸馏:把液体加热到沸腾变为蒸气,再使蒸气冷却凝结成液体的操作。蒸馏可使混合物中沸点较低的组分挥发而达到混合物分离或除杂的目的。被蒸馏的混合物中至少有一种组分为液体。各组分沸点差别越大,挥发出的物质越纯。若不同组分之间沸点差别小,或不同组分互溶形成恒沸液体,馏分则不纯。常见的实验有蒸馏水的制取。 分馏:对多组分的液体混合物在控温条件下先后、连续进行两次或多次蒸馏。分馏可使多组分混合物在一个完整的操作过程中分离为两种或多种馏分而达到混合物分离或除杂的目的。常见的实验有石油的分馏。 二、石油的裂化与裂解 1.裂化 (1)原理:在一定条件下,使分子里含碳原子多、相对分子质量大、沸点高的烃断裂为分子中含碳原子少、相对分子质量小、沸点低的烃的过程。石油的裂化属于化学变化。 如:C 16H 34――→高温C 8H 18+C 8H 16 C 8H 18――→高温C 4H 10+C 4H 8 C 8H 16――→高温C 5H 10+C 3H 6 (2)分类:石油的裂化可分为热裂化和催化裂化。 石油不使用催化剂的裂化称为热裂化,使用催化剂的裂化称为催化裂化。 (3)目的:为了提高从石油中得到的汽油等轻质油的产量。 2.裂解 (1)原理:使具有长链的烃分子断裂成各种短链的气态烃和少量的液态烃的方法。石油的裂解属于化学变化。 (2)裂解的原料:石油分馏产品,一般是轻质油。 (3)裂解的目的:得到以“三烯”(乙烯、丙烯、丁二烯)为主的短链不饱和烃,为石油化工提供原料。其中乙烯的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。 在石油加工中,还有催化重整和加氢裂化等工艺,它们都是为了提高汽油等轻质油品质的石油加工工艺。催化重整还是获得芳香烃的主要途径。 议一议 1.直馏汽油与裂化汽油都属于汽油,其成分是否一样? 答案 不一样。直馏汽油是石油分馏的产物,为饱和烃,裂化汽油是石油催化裂化的产物,含有不饱和烃。 2.裂化与裂解的原理相同,其目的也相同吗?

七年级上册第三单元第三课

七年级上册第三单元第三课 《父母的心》《养母》(2课时) 课前预习: 了解作者及背景资料。 相关课程标准: “对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题”;“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,丰富自己的精神世界,对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验” 教学目标: 知识与能力 1.积累词语,掌握重点字词的读音、字形及词义,并学会运用。 2.了解作者生平及写作背景。 3.整体感知课文内容,体会字里行间流露出的亲情。 过程与方法 1.学习小说一波三折、跌宕起伏的故事情节以及这样安排的妙处。 2.学习通过曲折的情节来展示人物个性、表现主题的写法。 3.体会母亲的形象意义,把握文章主题。 情感、态度与价值观 1.体会父母对孩子伟大的爱。 2.理清事件,体味“养”的含义,感悟人物品质。 教学过程 第一课时 一、导入 “大爱无言”,朱自清的父亲留给人们一个“深青布棉袍,黑布大马褂的背影”,梁晓声的母亲更让我们感受到一位自尊、顽强,爱子至深的感到,今天我们来学习日本作家川端康成带给我们的《父母的心》。 二、检查预习情况 1.注音释义 濑()户褴褛()( ) 酬()谢不妥()禁()不住 褴褛: 失魂落魄: 如数奉还: 酬谢; 2. 作者简介 川端康成,日本现、当代小说家。出生在大阪。主要作品有《伊豆的舞女》、《雪国》、《古都》等。1968年获诺贝尔文学奖。已有多部作品在中国翻译出版。 三、阅读课文,整体感知 理清文章思路,学生讨论、交流。 1、默读、朗读结合,了解大意。

2、快速默读课文,概括叙述本文大意。 3、精读课文,回答: 本文一共写了几次换孩子过程,每次理由是什么? 别在什么时间,财主夫人有什么态度变化?这对夫妇当时各是什么表情? 4、你认为他要孩子、换孩子理由充分吗?如果是你,会同意吗? 5、既然要孩子,为什么当初要把孩子给出去?既然给出去,那么为什么结果又把孩子都要回来? 四、合作探究 1.课文如果一开头就写贫穷父母一个孩子也不送,是否更能表现父母爱子之心?现在这样写有什么好处? 学生讨论交流,明确:不能。因为父母总是这自己的孩子着想的,他们希望自己的孩子能过上好日子。当有人开出优越的条件时,贫穷父母是不能不为自己的孩子着想的。如果一开始就加以拒绝,就显得不真实,不自然,也不能充分表达父母爱子之心。现在这样写的好处是:符合生活的真实;能把贫穷父母曲折复杂的内心活动表现出来;惟其如此,才能使作品产生艺术感染力,打动读者的心。 2. 仔细体味课文中所写的“当爹妈的心”,根据下面提供的情境,用一两句话写出“那位父亲”和他的妻子的心理。 1、财主夫人要求送一个孩子给她时? 2、送走长子时? 3、用次子换回长子时? 4、用女儿换回次子时? 5、要回女儿时? 3.小结:在父母的心头,儿女就是他们一生不变的牵挂。不管是风来了还是雨来了,他们永远是我们的庇护神。正如俗话所说:手心是肉,手背是肉。五.拓展延伸 1.故事结尾似乎并未结束,这一家人的生活始终成问题,请同学们续写一个结尾,想象一下他们一家六口将会过着怎样的生活。 2.“可怜天下父母心”,不管是父亲还是母亲,绝大多数对自己的子女充满着爱,而且这种爱是无私的、真挚的、深沉的。爱,它又是相互的,在我们享受父母关爱的同时,你有没有想过如何回报父母呢?仿写句子。 父爱是铺路石,伴随我们一生,无怨无悔;母爱是阳光,照耀我们一生,无忧无虑。父母的爱是大海里的启明星,永远为儿女照亮前方。 六.布置作业 课后收集一些反映父母关爱子女的谚语、格言、民谣、诗歌。

七年级下册语文第三单元知识点总结

阿长与《山海经》 一、需掌握的字的读音 骇(hài)疮疤(chuāng)掳(lǔ)诘问(jié) 孀(shuāng)惧惮(dàn)玑(jī)霹雳(pī lì) 震悚(sǒng)懿(yì)僧恶(zēng)颈(jǐng) 灸(jiǔ)矩(jǔ) 二、需掌握的多音多义字 三、辨析形似字的字音及字形 四、词语积累 悚:害怕。 掳:把人抢走。 疮疤:疮好了以后,留下的疤。 诘问:追问,责问。 惧惮:害怕。 郑重:严肃认真。 渴慕:非常思慕。 霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。 惶急:惊慌急迫。 磨难:在困苦的境遇中遭受的折磨。 烦琐:繁杂琐碎。 空前:前所未有。 面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。 深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。 疏懒:懒散而不惯受拘束。 粗拙:粗糙低劣。 五、文学常识 1.作者简介 鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于没落的封建家庭。 中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,第一次使用“鲁迅”笔名,中篇小说《阿Q正传》,回忆性散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》《彷徨》等。 本文是鲁迅先生于1926年9月18日在厦门写的一篇回忆性的散文。这篇文章最早发表在《莽原》半月刊第十九期上,在文题下面写了一个副标题《旧事重提之六》。后来鲁迅先生把它和《旧事重提》的其他九篇一起编入《朝花夕拾》这个散文集子中。 六、文章内容及文章主旨 1、本文主要围绕阿长写了哪几件事从中可以看出作者对长妈妈的感情有什么变化 2、文章主旨:作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,真实、生动、鲜活地写出了饶舌多事、不拘小节、乐于助人、有点迷信有点俗气的长妈妈的特点,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激、思念之情。 七、写作特色 1.欲扬先抑,真实写人 作用:使描写的人物——阿长给人意外的惊喜和惊叹,起到出乎意外的效果,使人物形象更加真实可感、鲜明突出。 2.详略得当,突出中心 文章围绕阿长写了对她的称呼的由来,写了她喜欢“切切察察”的毛病,写了她的睡相,写了元旦的古怪仪式,写了她一肚子烦琐的道理,写了她给“我”讲长毛的故事,写了她谋害“我”的隐鼠,重点是写她给“我”买来了《山海经》。 从这些事情中,可以看出,阿长是一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女,她没有文化、粗俗、好事,而又心地善良、热心帮助孩子解决疑难。 3.叙述语言的妙用 一般说来,散文描写人物,主要是通过叙述来描写人物的语言、行动、肖像等来刻画人物性格。但省去不必要的描写而改用叙述性质的语言来刻画人物形象也会获得成功。 八、简答题 1.阿长形象:阿长是一个很不幸又热望一生平安的劳动妇女,他没有文化,粗俗,好事而又心地善良,热心帮助孩子解决疑难。 2.当阿长问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的表明了“我”的什么心理 答:“我”知道阿长并非学者,说了也无意。表明了“我”心存隔膜乃至轻视阿长,对阿长没抱希望的心理。 3. 当阿长说“哥儿,有画儿的‘三哼经’我给你买来了”,“我”有什么反应表现出怎样的心情 答:“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包。”说明我听到以后很震惊,很感动,表现了我极度惊喜、兴奋的心情。 4.为什么不详细描写阿长去买书的过程 答:不写阿长是怎么买到《山海经》的,就给读者留下一个广阔的想像空间,想像她怎样到处打听,想像她怎样跑书店书摊,想像她操了多少心,在想像中更觉得那真是一种“伟大的神力”。

人教版七年级上册数学角练习题及答案

4.3.1 角 一、单选题 1、如图,直线AB,CD相交于点O,射线OM平分∠AOC,ON⊥OM,若∠CON=55°,则∠AOM的度数为 () A、35° B、45° C、55° D、65° 2、如图,将长方形纸片ABCD的角C沿着GF折叠(点F在BC上,不与B,C重合),使点C落在长方形 内部点E处,若FH平分∠BFE,则∠GFH的度数α是() A、90°<α<180° B、0°<α<90° C、α=90° D、α随折痕GF位置的变化而变化 3、如图,直线AB、CD相交于点O,OA平分∠EOC,∠EOC:∠EOD=1:2,则∠BOD等于() A、30° B、36° C、45° D、72° 4、下列说法中正确的是() A、两点之间线段最短 B、若两个角的顶点重合,那么这两个角是对顶角 C、一条射线把一个角分成两个角,那么这条射线是角的平分线 D、过直线外一点有两条直线平行于已知直线

5、两条平行线被第三条直线所截,则下列说法错误的是() A、一对邻补角的平分线互相垂直 B、一对同位角的平分线互相平行 C、一对内错角的平分线互相平行 D、一对同旁内角的平分线互相平行 6、如图,AB∥CD,CE⊥BD,则图中与∠1互余的角有() A、1个 B、2个 C、3个 D、4个 7、如图,已知AB∥CD,直线EF分别交AB,CD于点E、F,EG平分∠AEF,若∠2=40°,则∠1的度数是 () A、70° B、65° C、60° D、50° 8、如图,已知l1∥l2, AC、BC、AD为三条角平分线,则图中与∠1互为余角的角有() A、1个 B、2个 C、3个 D、4个

人教版七年级语文下册第三单元课文知识点梳理精编

七(下)语文第三单元(杰出人物学习榜样)重点课文复习卷 班级:姓名:得分: 一、基础梳理 (一)文学常识 1)《邓稼先》(体裁:人物传记/回忆性散文)作者是,美籍华裔,获1957年诺贝尔物理学奖。本文将邓稼先的生平、贡献放在广阔的社会文化背景中来描写、评价,突出了他对民族的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将个人生命无私奉献给国防事业的崇高情怀。 2)《闻一多先生的说和做》(体裁:散文),作者,被誉为“农民诗人”。 1932年发表新诗,以一篇《老马》成名。本课所记叙的闻一多先生是一位、学者、。本文运用夹叙夹议的方法记叙了闻一多先生作为学者方面和作为革命家方面的说做事迹,表现了闻一多先生言行一致,表里如一的高尚人格,赞扬了他为国家、为民族、为民主献身的精神。3)《音乐巨人贝多芬》(体裁:散文)的作者是,原名何敬业,著有《第二次考试》《临窗集》等散文集。本文的主人公贝多芬,国音乐家,代表作有《》《》。本文按照访问的顺序,叙述了贝多芬的基本生活状况,描述了他目前的精神状态,揭示了贝多芬对厄运的态度,展示了他作为音乐巨人的内心世界,赞颂了贝多芬独特的气质和坚强的性格。4)《福楼拜家的星期天》(体裁:散文)的作者,十九世纪法国著名的现实主义作家。被称为,对世界文学影响很大。代表作有《》《》等。 5)《孙权劝学》(体裁:散文)选自《》,该书是(朝代)(人名)主持编纂的一部体通史。本文描写了吕蒙在孙权的劝说下,“乃始就学”,其才略很快就有了惊人的长进的故事,说明了只要肯学习就会有长进,突出了学习的重要性。 (二)重点词语(给加点字注音或者看拼音写词语) 曛.()元勋.()孕.育()鲜.为人知()zǎi()割 páng( )徨 chóu()划殷.红() 赫.然()迭.起()弥.高()锲.而不舍() shuò()果典jí()慷kǎi() jiǒng()乎不同 门槛.()捏.弄()磐.石()深邃.()重荷.() níng ( ) 视 xuān()嚣踌躇 ..() 滑稽.()轮廓.()迸.()发脚踝.()mèi()力荒miù() suǒ()事头lú()(三)词语解释 可歌可泣:值得歌颂,使人感动得流泪,指悲壮的事迹使人非常感动。 鲜为人知:很少有人知道。

七年级上册第三课

第三课发现自己 3.1认识自己 ★1、为什么要正确认识自己? (1)正确认识自己,可以促进自我发展。 (2)正确认识自己,可以促进与他人的交往。 ★2、正确认识自己的途径? (1)我们可以从生理、心理、社会等方面认识自己;②我们可以通过自我评价来认识自己; (2)我们可以通过他人评价来认识自己; ★3、恰当的自我评价的作用? (1)恰当的自我评价,能帮助我们接受自己,对自己抱有正确的态度,不骄傲也不自卑; (2)能帮助我们调节和控制自己的行为。 ★4、他人评价的作用: 他人评价有助于我们形成对自己更为客观、完整、清晰的认识。 ★5、如何正确对待他人的态度与评价? (1)我们要重视他人的态度与评价,但也要客观冷静分析,既不能盲从,也不能忽视。用理性的心态面对他人的评价,是走向成熟的表现。 (2)要掌握正确对待他人评价的方法,做到用心聆听、勇于面对、平静拒绝。

3.2做更好的自己 1、怎样接纳自己? (1)接纳自己,需要接纳自己的全部。 (2)接纳自己,需要乐观的心态,更需要勇气和智慧。 2、如何接纳自己的全部? (1)既接纳自己的优点,也接纳自己的不完美。 (2)既接纳自己的性格,也接纳自己的身材、相貌。 (3)既接纳自己的现在,也接纳自己的过去。 3、怎样欣赏自己? (1)欣赏自己的独特,欣赏自己的优点,欣赏自己的努力,欣赏自己为他人奉献。 (2)欣赏自己的同时,善于向他人学习、与他人合作,才能成为一个内涵更加丰富的我。 ★4、怎样做更好的自己? (1)做更好的自己,就要扬长避短。 (2)做更好的自己,需要主动改正缺点。 (3)做更好的自己,需要不断激发自己的潜能。 (4)做更好的自己,是在和他人共同生活的过程中不断成长的,更是在为他人、为社会带来福祉的过程中实现的。 5、如何激发自己的潜能? (1)通过珍视自己的兴趣爱好,专注自己喜爱的领域; (2)通过广泛参与多方面的活动,发现他人和社会对自己的需要;(3)通过积极合作,与他人共同完成任务。

七年级语文下册第三单元

七年级语文下册第三单元 广汉中学实验学校向忠巧 [目标概说] 了解每篇课文的作者及相关的写作背景和常识;识记并理解每篇课文的生字、生词;了解每篇传记中传主的性格特点,理解文章的主题;掌握传记的常识和写法;积累文言实词,了解成语“吴下阿蒙”“刮目相待”的出处和含义。[内容概说] 《邓稼先》的作者是美籍华裔物理学家杨振宁。他将邓稼先的生平、贡献放在广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了他对民族的贡献,赞扬了他深沉的爱国主义精神和他将个人生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。 《闻一多先生的说和做》作者是臧克家。文章记叙了闻一多先生的主要事略,表现了他言行一致的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。 《音乐巨人贝多芬》作者是何为。文章通过女佣的角度、客人的角度以及主人公的自述,把贝多芬这样一个伟大的音乐家还原为现实生活中活生生的人,着重表现了他的内心痛苦和对命运的顽强抗争精神。 《福楼拜家的星期天》作者是法国小说家莫泊桑。文章通过肖像、行动和语言描写,刻画了福楼拜、都德、左拉、屠格涅夫四位大作家的不同性格,展示了一代文学大师的风采。 《孙权劝学》选自《资治通鉴》,作者是司马光。文章记叙了孙权身体力行劝勉吕蒙读书学习的故事,说明了读书学习的重要性。 [学法概说] 这是一个名人单元。前三篇写的是邓稼先、闻一多、贝多芬、第四篇写的是群像,有福楼拜、屠格涅夫、都德和左拉。文言文《孙权劝学》,写的是我国古代名人。这些文章人文内涵丰富,都各有侧重地写出了名人的品格、气质和生活道路,颂扬了他们对人类的贡献。学习这些课文,应从情感、态度和价值观,过程和方法,知识和能力这三个方面确定目标,这样学习才能有所得。 从情感、态度和价值观方面说,应学习名人的崇高品格和奉献精神。名人之所以成为名人,能做出巨大贡献,除了有超凡的能力外,还有在精神和品格