土家族的语言

土家族有本民族的语言,没有文字。据50年代调查,只会土家语不会汉语的土家的约有七八万。他们多分布在湖南、贵州等地偏僻山区的土家族村寨中,而且多是老年。当前,据土家族语言组调查,在沿水河岸的土家族村寒中,汉语已成为社会交往和生活中表达情意的工具,语言汉化严重,现在除一些少数地方外,800余万土家族儿女绝绝大部分已经不会使用本民族语言了。

今天小编就带大家理解一下我们土家族母语吧!

土家族情歌对唱

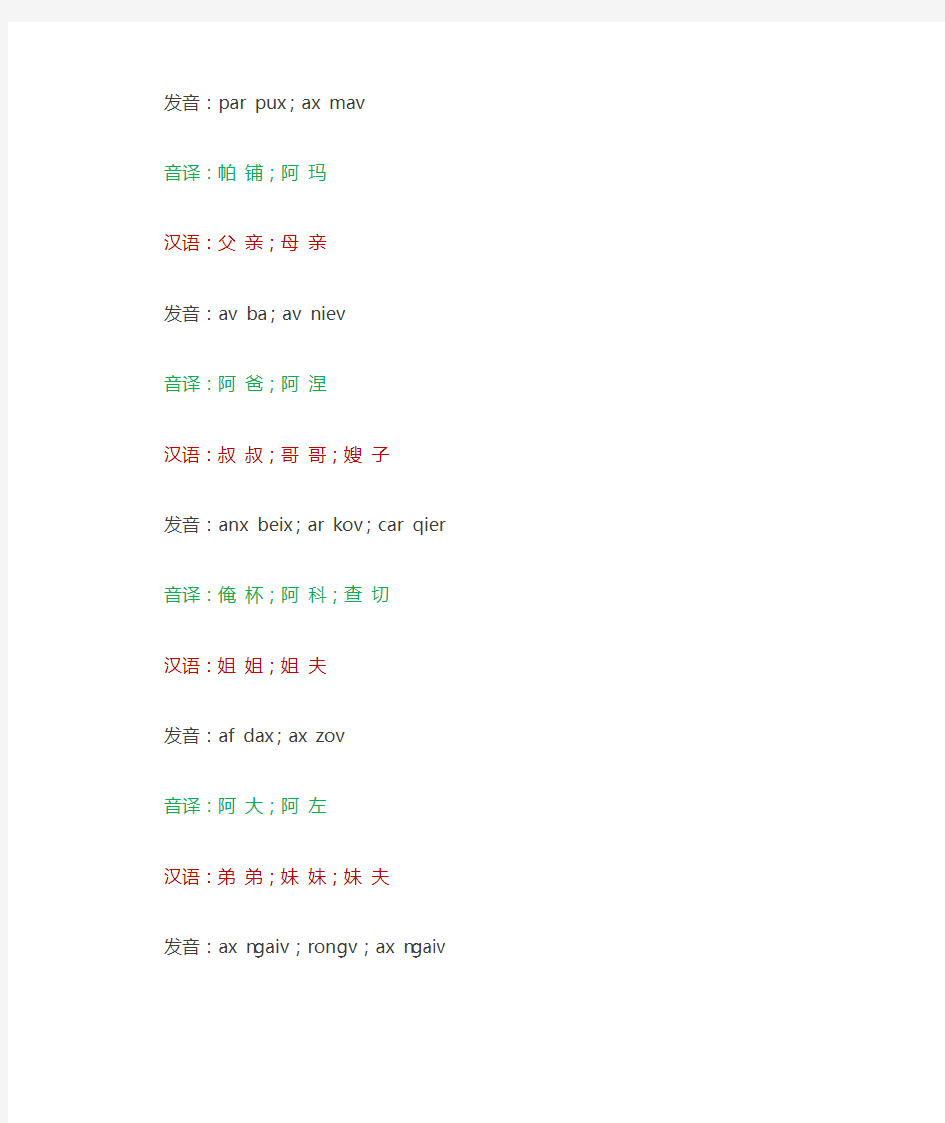

汉语:公公;婆婆

发音:par pux;ax mav

音译:帕铺;阿玛

汉语:父亲;母亲

发音:av ba;av niev

音译:阿爸;阿涅

汉语:叔叔;哥哥;嫂子

发音:anx beix;ar kov;car qier

音译:俺杯;阿科;查切

汉语:姐姐;姐夫

发音:af dax;ax zov

音译:阿大;阿左

汉语:弟弟;妹妹;妹夫

发音:ax nɡaiv;ronɡv;ax nɡaiv

音译:阿矮;冗;阿矮

汉语:丈夫;妻子

发音:lov bav;lorganrnix

音译:裸把;落干尼

汉语:儿子;儿媳

发音:lov bir;puf

音译:裸必;铺

汉语:女儿;女婿

发音:biuf;maf

音译:比优;骂

汉语:请斟酒,请用菜!

发音:ref cor,hax cev ɡaf!

音译:惹撮,哈菜嘎!

直译:酒斟,(请)菜吃!

汉语:各位来宾、女士们、先生们:大家/你们(早上/晚上)好!

发音:buvcordiev、marmardiev、pofɡavdiev:sef(hufnix、zaoxɡuxdiev、lanrqixcaix)caf!

音译:补撮迭、麻妈迭、破嘎迭:社(富尼、早古迭、兰期猜)岔!

直译:贵宾们、女士们、先生们:你们(大家、早上、晚上)好!

汉语:今天要一醉方休!

发音:laiv ref hur mor jier dor!

音译:乃惹胡莫接朵!

直译:今天酒喝得醉要!

汉语:我敬大家一杯酒,表示对大家最热烈的欢迎!干杯!

发音:nɡaf sef bor ref yirb eix jinf,biaov sir anf sef lov hor huiv mor or hov!hur jir liev!

音译:厄阿社博惹一杯敬,表示俺社乐活会莫窝火!胡及列!

直译:我你们(向)酒一杯敬,表示我们(对)你们热烈地欢迎!喝完去(干杯)!汉语:我给诸位唱一首土家敬酒歌,各位要干一杯。

发音:nɡaf shef bor Bifzivkar ref jinf niex ɡox lanf canɡf,huf nix ref yir beix hur。音译:厄阿社博毕兹卡热敬涅歌兰唱,富尼热一杯胡。

直译:我诸位给土家酒敬的歌一首唱,大家酒一杯干。

土家族老人

汉语:请坐,请喝茶!

发音:ɡer liex onɡr,raf gux hur!

音译:格列翁,日阿古胡!

直译:这里坐,茶喝!

汉语:谢谢!

发音:anr zer!

音译:俺则!

直译:谢谢!

汉语:我们都是一家人,不客气。

发音:anf huf nix lax cov,ker qir tav dor。音译:俺富尼拉撮,客气他多。直译:我们都是一家,客气不要。汉语:我们土家族就是这样。

发音:anf bif ziv kar jiuf hanf lanr。

音译:俺毕兹卡就汉兰。

直译:我们土家族就这样。

汉语:我们好久不见了。

发音:anf laf xiex dav yir daof。

音译:俺那些打一到。

直译:我们好久相见没。

汉语:再见!请留步!

发音:tax niev yir! tav eif ɡux!

音译:秦捏一!他诶姑!

直译:以后见!莫走了!

汉语:祝你一路顺风!

发音:lax qiux ref suv kux!

音译:拉丘热苏枯!

直译:路上风顺!

汉语:明天见!

发音:lao zix yir!

音译:闹知一。

直译:明天见。

汉语:我们是自己人,告辞了!

发音:anf ɡuanf dor nier , sonɡx kov hur。

音译:俺惯多捏,松可乎。

直译:我们自己的,告辞了。

汉语:这是我的名片,今后多联系。

发音:ɡaif nɡax niev minr pianf, tax niev nɡax nix xiex。音译:盖厄呵捏名片,他捏厄呵匿些。

直译:这我的名片,以后我找可。

汉语:祝您生日快乐!

发音:nif lov zuf niex niev liv sir!

音译:尼裸柱捏涅里食!

直译:您人生的日子欢喜!

汉语:我们招待不周,请多包涵。

发音:anf sef kav mor caf bux cer ,pex pex lix lix box。音译:俺社卡莫岔补册,迫迫里里波。

直译:我们你们招待周到不,包涵点。

汉语:实在抱歉,请原谅!

发音:mer laor kax xix lanx, tav mer ɡaf!

音译:麦劳卡希兰,他麦嘎!

直译:心里过不好,莫怀记!

汉语:请上车!

发音:cex ziv ɡur。

音译:车子谷。

直译:车子上。

汉语:一会儿就到了。

发音:ɡav donɡr lier yev liaov。

音译:嘎洞列也了。

直译:一会儿就到了。

汉语:您有什么事吗?

发音:nif qiev sar xief?

音译:尼且萨谢?

直译:你什么事有?

汉语:好,请稍侯!

发音:caf , tiv lianv dir!

音译:岔,体脸的!

直译:好,等会儿!

汉语:非常感谢!

发音:anr zer, anr zer!

音译:俺则,俺则!

直译:谢谢,谢谢!

汉语:没事儿,不用谢。

发音:sar taif, anr zer tav dor!

音译:萨太,俺则他夺!

直译:事没有,谢谢不要!

汉语:就这样商定了。

发音:jiuf hanf lir bor。

音译:就汉立博

直译:就这样说定了。

汉语:太麻烦您了。

发音:nif kov keiv lar hux。

音译:尼可克衣纳乎。

直译:您麻烦了。

汉语:小姐,请开门!这是您的房卡。

发音:afdax bif ,lavminr tonɡf ! ɡaif nix niex uanr kav。音译:阿大必,拉明捅!盖尼涅房卡。

直译:姐小,门开!这(是)您的房卡。

汉语:真不好意思!

发音:mer luf kax xix lanx。

音译:麦鲁卡西兰。

直译:心里过意不去。

汉语:这件事我们一定做到!

发音:aix anf nix honɡrhuaix reix。

音译:哎俺尼红坏日衣。

直译:那个我们一定做。

汉语:我们先去参观哪里?后去哪里呢?

发音:anf nix keif daf bier bav ?

音译:俺尼客衣大别把?

直译:我们哪里先看?

汉语:哪些地方好玩?

发音:keif keif ger cir caf?

音译:克衣克衣格茨岔?

直译:哪里哪里玩好?

汉语:今天去的地方都好看吗?

发音:naiv lor zux huf nix bav caf bax ?

音译:乃罗柱富尼把岔吧?

直译:今天玩处都看好吗?

汉语:你们辛苦了!

发音:sef kov keiv lar hux。

音译:社科克衣拉乎!

直译:你们辛苦了!

汉语:请洗一洗,休息吧,晚安!

发音:ox lianv dir,heiv lianv dir,lanrqix caf!音译:窝练的,黑衣练的,兰期岔!

直译:洗一洗,休息一会儿,晚安!

汉语:我们一起跳摆手舞。

发音:anf dav sev bav rir。

音译:俺打舍巴日。

直译:我们一起摆手(舞)跳。

汉语:今天我们去洋山河旅游。

发音:naiv anf dav yangr shan hef bor ɡer cix。音译:乃俺打洋山河格茨。

直译:今天我们一块洋山河往旅游。

汉语:欢迎你们再来德江。

发音:or hov sef youf de jiang enr qief。

音译:窝火社又德江恩切。

直译:欢迎你们再德江来。

审稿:冯建洪

编辑:陈小丽

土家族风俗歌及音乐艺术赏析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/8e17040157.html, 土家族风俗歌及音乐艺术赏析 作者:徐燕琴 来源:《文艺生活·文艺理论》2013年第12期 摘要:我国是一个多民族国家,共有56个民族,每一个民族都有自己的特点和特色,有自己特色的语言和民歌。土家族是居住在我国湘西地区的一个民族,土家族的人们能歌善舞,土家民族歌曲、风俗歌等也是我国民歌中的重要组成部分。本文就针对土家族的风俗歌、民歌进行分析,欣赏土家族歌曲中的音乐艺术。 关键词:土家族;风俗歌;民歌;艺术特色 中图分类号:J648 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)35-0172-01 土家族民歌通俗易懂,呈现的故事生动有趣,从其民歌中就可以看出土家族的历史文化和艺术特色。本文针对土家族的民歌特色和音乐艺术特征进行欣赏。 一、土家族民歌 土家族是我国少数民族中的一个民族,其民歌的形成和发展有着悠久的历史,总的来说土家民歌是在土家族人们劳动和生活中逐渐形成的。土家族在劳动、结婚、祭祀等活动中,都会载歌载舞,土家族人们在劳动和生活中创作中很多的民歌,我们可以将土家族的民歌分为5个类别。 (1)风俗歌曲。 土家族民歌的产生大多和当地的风俗、习惯等有关,著名的音乐家巴托克曾经说过,每一首民间音乐中都含有一定的任务,和其产生地区的风俗、生活习惯等有关系。百姓在生活、劳动中歌唱和演奏,成为音乐的支配者,这就是所谓风俗,是传统的,民间的、民族的。土家族的风俗歌曲在不同的活动、不同的事件中有不同的风俗歌曲,结婚有哭嫁歌曲,丧事有哭丧歌曲、过节有庆祝节日的歌曲等等,其中在土家歌曲中最有名的有哭嫁歌曲,其中讲述了土家族的婚俗史,在结婚的大喜日子里,一定要唱一唱哭嫁歌曲,将难舍难分的离别之情进行表达。 (2)号子。 号子也算是我国民族音乐中的一个种类,号子分为很多种,例如船工号子、拉木号子等,每一种号子都有独特的艺术特性,土家族的民歌中号子非常的丰富,在众多的号子中船工号子最具有特色。号子产生在土家族儿女劳作间和拉纤活动中,主要是对各项劳动进行鼓励和协调,将劳作中的疲劳进行消除,鼓励士气,抒发人在劳作中的感情,这些感情大多是积极向上的,号子的声音,非常有穿透力,给人鼓励。

浅析土家族的哭嫁文化

浅析土家族的哭嫁文化 关键词:土家族哭嫁习俗民歌 土家族,这个居住在我国的湘,鄂,渝,黔比邻地区,主要从事农业,以织绣艺术作为妇女传统工艺,尤以“西兰卡普”闻名于世,爱唱山歌,热情好客的民族,其自身的文化真可谓丰富多彩而博大精深。一谈起土家族的山歌,就不得不提被宋祖英唱响维也纳金色大厅的土家族山歌的代表作——《龙船调》,其轻快活泼的曲调和带有民族方言特色的歌词展现了土家儿女的乐观积极的生活态度以及和谐美满的生活氛围。土家族山歌的种类五花八门而各具特色。哭嫁歌作为其中文化内涵深厚的代表,也每每被搬上各地土家族旅游景点的舞台作为彰显土家族民族风情的代表作演出。说起哭嫁歌,就得追根溯源分析土家族的哭嫁文化。 一、土家族哭嫁文化的表现 说起这哭嫁,民间流传着这样一种传说:在远古的母系社会时期,社会上形成了“是女的坐天下”,“人只晓得阿娘”的风气,后来,在闹沧湖地方出现了一个蛮狠的男人,身高力大,是个“吃雷公局火闪”的角色。一天,这个狠男人看到一个女子在溪边岸上独自摘野果,吃得很开心。他不管女子肯不肯,硬把这个女子抢到屋里,强迫成了夫妻。由于妇女不高兴,想起就伤心,常以泪洗面。而从这以后沿袭成了“男婚女嫁”的风俗,所以,姑娘嫁出门之前,“都要数七数八、摇肝动肺地哭几天几夜。” 按照传统的思维方式,出嫁本该是高兴的事情,新娘该是笑容满面的迎接它的到来,可土家姑娘却是用“哭”的方式表达自己内心复杂而深厚的情感。因此,土家姑娘在出嫁的时候会“哭”,便可从这几个方面解读。一是伤感离别,思念亲人:新娘通过哭嫁来表示自己对父母养育以及亲友陪伴的感激之情,具有孝,义的伦理价值。即将离开父母远嫁他方,平日不曾给与过多关注的亲情,此刻历历再现,回顾往事,新娘喜从悲中来,用哭起来表达自己的这份不舍与感恩。二是为改变了身份而忧虑自身的前途,婚嫁的盛行将女性从女儿转换成了媳妇,这种截然不同的角色改变,一方面让新娘为告别女儿角色而不舍往日生活,另一方面则是新娘为即将履行的媳妇职责而充满恐惧,在这双重忧愁下,土家姑娘选择用“哭”来宣泄自己的情感。三是借“哭”来埋怨婚姻,诅咒媒人。正是花言巧语的媒人才把自己送进了婚姻的火坑,新娘在“哭”中痛快淋漓的借歌曲嘲讽谩骂媒人,同时也有对父母为钱势所动,不顾女儿幸福的埋怨。或是不愿离开父母,担心未来婚姻生活的新娘把一切不幸归结到婚姻上,埋怨婚姻的不自主,不仅唱出了内心的反抗之声,更是道出了自己无可奈何的悲凉之情。四是对男女地位不

土家族摆手舞教案

土家族摆手舞教案土家族摆手舞 教学内容1、复习土家族摆手舞 2、学习土家族摆手舞6×8拍 场 地 器 材 空地一块 音箱设备一套 教学目标1、通过对摆手舞进行学习和练习,发展学生的协调性和节奏感 2、提高学生对民族舞蹈的表现能力 3、培养学生团结协作的能力 重点 1、组织分组练习 掌握本次课所学的新动作解决办法: 2、教师个别指导 3、学生互查互评 难点肢体动作与音乐的融合解决办法:组织学生跟着音乐数节奏, 自己喊口令 结构教学内容次 数 时 间 强度组织教法与学法 准备部一、课堂常规 1、体育委员集合整队, 2、检查人数、着装 3、师生问好 二、语言导入 教师宣布本次课的教学内 容,激发学生兴趣。 三、准备活动 头部运动 上步击掌 3 分 钟 4 队列队形:成两列弧形 要求:整队要快、静、齐,精神饱满,注 意力集中

分 漫步舞姿 体转运动 踢腿运动 跑步击掌1 次 分 钟 中▼头绕环时颈部肌肉要拉伸 ▼上步击掌时手臂要打直 ▼体转运动时肩要前送 ▼跑步时摆臂有力 基本部分基 复习所学的摆手舞 1、祝福礼 2、小摆手 3、“打蚊子” 4、四方道谢 二、学习土家族摆手舞6×8拍 1、并步摆手 第一个八拍 1 2 3 4 1~4拍:左脚开始左并步,两手 于体侧前后摆动 1 次 7 分 钟 中 教学组织 1、语言导入,队列队形同上 教师提出问题:土家族摆手舞的祝福礼动 作是什么? 2、教师示范引导学生回忆所学的摆手舞基 本动作。 3、教师组织学生进行复习。 队列队形如下: 二、教学组织 队列队形:成两列弧形

本 部 分 基 本 5~6 7~8 5~8拍:双手握拳胸前交叉,左 脚跟前点地,脚后跟着地,双 手握拳侧平举,右脚跟前点地 第二个八拍动作相同方向相反 2、“赶野猪” 第一个八拍 1~2 3~4 5~8 1~4拍:右手折叠平放于胸前, 左手折叠竖放于右指上,左脚 后跟点地 5~8拍:双手在膝前交叉,同时 弹动,膝盖微屈 第二个八拍动作相同方向相反 4、大摆手 第一个八拍 1~2 3 4 1~4拍:双手于胸前左右摆动, 左脚双并步 5~8拍:双手于体前从下至上环 绕一圈至右侧,右手测平举, 左手折叠于胸前,右脚脚后跟 点地 第二个八拍动作相同方向相反 三、分组练习 分为男女混合四个组进行练习 4 次 10 分 钟 9 分 钟 中 高 1、教师整体示范 2、教师讲解并分解示范,采用镜面示范 3、学生模仿练习 4、教师重点提示并带领学生一起跳 三、教学组织 1、教师组织分组并选定小组长 2、学生自主练习并互查互评 3、教师巡回指导并个别纠错 4、教师组织小组展示,给予鼓励 队列队形如下: ★★☆☆★★☆☆ ☆☆★★☆☆★★ △

中国土家山歌之乡——沿河

中国土家山歌之乡——沿河 沿河土家族自治县位于贵州省东北角,铜仁地区北部、地处黔、渝、湘、鄂四省(市)边区结合部的乌江中下游。乌江流经沿河132公里,目前航运能力300吨级,彭水电站建成后通航能力可提高到500吨级。县城东风码头是乌江在贵州境内最大的码头,水上交通快速、便捷,上抵遵义余庆,下出涪陵直达重庆或江、浙、沪等地区。沿河区位优势明显,是黔、渝、湘、鄂边区物资的集散地,素有“黔东北门户,乌江要津”之称。2010年10月18日,沿河土家族自治县被命名为“中国土家山歌之乡”。 县处在贵州高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的东北边缘斜坡,大娄山脉与武陵山脉交错地带,乌江由南至北纵贯全境,地势西北部和东南部高,中部低,由西北、东南向中部乌江河谷倾斜。 文化旅游产业 沿河特定的地理位臵、自然环境和历史文化形成了丰富多彩的旅游资源。以国家级风景名胜区乌江山峡、麻阳河国家级自然保护区为主体的自然风光,旖旎迷人;以土家族为主体的民风民俗,浓郁古朴;以黔东特区革命委员会旧址等为主体的红色文化,独具魅力。 乌江流经沿河132千米,从南至北由夹石峡、黎芝峡、银童峡、土坨峡和王坨峡五个峡段,峡长89公里,峡岸奇峰对峙、流泉飞泻、怪石嵯峨、古树苍劲、景观独特、蔚为壮观。名副其实的乌江百里画廊,除了神奇的自然风光,更有其神秘的古代乌江文明。古镇洪渡、龚滩、思渠、淇滩、夹石等记载了乌江的历史沧桑;沿河县城东岸唐代思州古城见证了沿河曾经拥有的繁华;思渠荷叶坪古城遗址、麻竹溪古城遗址、石马古城遗址蕴藏着许多历史谜团;乌江古纤道记录了先民开发乌江流域的足迹;鸾塘书院是今贵州历史上最早的书院。沿河乌江山峡不仅是千里乌江自然风光的精妙之笔,更是研究古代乌江文明的巨大宝藏,沿河也因此被誉为“乌江缩影古思州”。“乌江缩影古思

土家族婚俗沿袭演变——哭嫁

本科生毕业论文(设计) 题目土家族婚俗沿袭演变——哭嫁 姓名杨墙境学号20120832825 专业历史学 指导教师 2014 年10 月29 日

目录 摘要 (3) 关键词 (3) 引言 (3) 一、土家族婚俗哭嫁的起源 (3) 二、土家姑娘在哭嫁习俗中的角色及其情感态度 (4) 三、哭嫁——标志土家族女性人生转折的象征仪式 (4) 四、当今社会土家族婚俗哭嫁的功利化 (5) 五、结论 (5) 六、致谢 (6) 七、参考文献 (6)

土家族婚俗沿袭演变——哭嫁 东北师范大学历史学专业杨墙境 指导老师:谢进东 摘要:本文就土家族婚俗哭嫁的沿袭演变进行探索研究,通过对土家族婚俗哭嫁的起源和发展以及当今哭嫁形式等进行分析研究,更进一步反映土家族极具独特的民族民俗。哭嫁,是土家族古老而独特的婚俗。出嫁前几个月甚至一年就开始准备哭话内容,出嫁前半个月开声哭(开始哭),寨子上新婚女性和未婚姑娘均陪同在新娘身边,共同探讨和研究哭话内容,哭的内容很多,一般有哭祖宗之德、爹娘之恩、姐妹之谊、兄嫂之贤、故土之情等等。多为难舍难分的缠绵之词,韵律也多用七字八句的顺口溜,也有五言七句等形式。哭声时而低沉,时而悲切,时而高昂,时而欣喜。解放后,哭嫁习俗渐渐消失,今天我我们见到的所了解到的土家族的婚礼习俗,已经是被简化了的仪式,很多细节在今天已被省略了。现在,哭嫁仅在边远僻偏的山寨被流传下来,但这原本古老而独特的习俗在今天这个经济迅速发展的时代,却成了这些所谓“新娘”们的赚钱方式,变得更加功利化…… 关键字:土家族婚俗演变哭嫁功利化 引言:土家族姑娘出嫁时一定要会哭,谓之哭嫁,哭得动听,哭得感人的姑娘,人称聪明伶俐的好媳妇。哭嫁有专门的“哭嫁歌”,是一门传统技艺。旧时土家姑娘从十二三岁开始学习哭嫁,不哭的姑娘不准出嫁。现在,哭嫁仅在僻偏的山 寨还有此习俗。而且逐渐趋于功利化…… 一、土家族婚俗哭嫁的起源 土家族有着悠久的历史,并有着自己独特特的文化和生活习俗,哭嫁就是其最具特色的婚俗习惯。 土家族的哭嫁习俗由来已久,这是人类历史上几种婚姻制度的影响下发展起来的;

土家族的丧葬文化习俗

土家族的丧葬文化习俗 土家先民曾实行火葬、岩墓葬、悬棺葬,他们哀悼死者的方式之一是击鼓踏厉而歌,叫啸以兴哀;而后受汉族丧葬习俗的影响,逐渐采用土葬,但他们依然保留了其先民掉念死者的方式,以跳丧、歌丧来哀悼死者,慰藉生者。 土家族最古老的葬谷是火葬。现今犹存的许多土家地区的地名,诸如“箱子岩”、“仙人洞”、“蛮王坟”、“棺木岩”等,都是对土家先民曾有过岩墓葬、悬棺葬习俗的追述。? 土家族保存到现今的古老葬谷是“绕棺”和“跳丧”。 “绕棺”,又名“打绕棺”,或名“穿花”,广泛地流传于湘鄂西及川东部分土家族地区。老人去世,停灵枢于堂中,请巫师行法事祭祀,“绕棺”时,灵堂红烛高照,香炉香烟袅袅,棺木右角点“长明灯”一盏;巫师将法咒一念,昭告亡灵,“绕棺”就开始了。“绕棺”活动,一般由五或七人,至少三人,成奇数跳唱。跳唱,由土老司担任领头,现今,以年长者出任,其他人跟后,围绕棺木,不能出离灵堂,故称“绕棺”。歌词内容广泛,可唱亡人生平,可唱神话传说,曲调多变,伴之以鼓、锣、镲、钹等打击乐,气氛欢悦而热闹,乡土生活气息浓郁,承袭了古代“绕尸而歌”之传统。 “跳丧”,可分为两种类型:一种是鄂西长阳、五峰、巴东等县流行的“打丧鼓”,又称“跳仗鼓”;一类是湘西凤凰、泸溪地区流行的“打廪”,又称“跳牌”“跳流落”。“跳丧鼓”与“绕棺”一样,是一种丧葬性的歌舞活动。在土家山寨,一旦哪家老人终寿,不问男女、名望、尊卑、皆是“人死众家丧,一打丧鼓二帮忙”,为死者“跳丧”。 跳丧,先跳什么,后跳什么,都有一定仪式程序。一般分为七项程式: 一、待师,跳者为表谦虚客气,边跳边等待师傅临场指导; 二、跳丧; 三、摇丧; 四、跩丧; 五、穿丧; 六、退丧; 七、哭丧。 哭丧,只在与汉区临界地区方有。这七项跳丧仪程,都由掌鼓者指挥,跳丧人跟着鼓点的变换而变换仪程。歌词的内容丰富多样,有歌唱先民祖先的;有唱农桑鱼猎的;有唱风土人情的;有唱男女爱情故事的。歌舞通夜不息,可谓“长歌为哭”,“以乐致哀”,慰死者英灵,为家属“散忧”、“解愁”驱逐死者家里天灾人祸,赐降吉祥瑞气,独具民族性。? “打丧歌”,又名“唱丧堂歌”,或叫“坐丧”,也是远古“鼙鼓以道哀”的一种葬俗传至今日。这种“打丧歌”,鄂西、湘西、川东土家族地区,直至现今,还相当盛行。“打丧歌”分两种形式:一种是一人击鼓,领唱,众人相和。另一种是不只击鼓,还要鼓锣钹笛唢呐齐备,“打围鼓”,唱戏曲,这也很别致。听唱观看的人很多,“坐丧”“打丧歌”成了群众一种娱乐活动了,将“忧愁”、“悲痛”驱逐于九霄云外了。

土家族山歌及其传承方式

土家族山歌及其传承方式 土家族音乐艺术从各个乐种的音乐旋律、节奏、演唱、表演中所体现的粗犷豪放、雄伟壮丽、肃穆凝重、慷慨悲歌、古朴严谨、欢快跳跃、风趣诙谐、抒情优美等的音乐个性,在内容与形式上的高度统一中所表现出的具有共同性的、相对稳定性的艺术特色。它是土家族风土人情、礼仪习俗、民风、民族风格的展现,是土家族音乐艺术之生命。风格作为土家族音乐艺术中所体现的审美范畴,是从音乐艺术整体上所呈现出具有代表性的特点而被人们感知的,是土家人民在歌唱其民歌的主观心态特征和表现其音乐内容与形式的物质外壳的特征相统一而形成的难以说明却又能感受的艺术特质。作为一个民族的音乐艺术,其特质是在历史的发展中,在土家族群居的社会群体中逐渐形成的。 在土家族山歌中,一定特点的音调的成音与该地的语音音调有着密不可分的联系,但要真正体现审美意义上音乐风格的能力却是语言所不能及的。如土家族地区湘、鄂之比,鄂西利川的口音与四川相近,但和湘西的口音比较却有很大的区别,而在音乐上也有近似与差别之处,其共性是都采用五声性音阶,而不同点则是旋律进行中音程上的区别。 歌词形式土家族歌词多采用七字句,如:“晚风轻轻摇树梢,月亮静静上楼角,么妹轻轻往外走,金竹林里会阿哥。”五句子歌也是土家族一种独具特色的山歌,如:“男在高上打一望,妹在河里洗衣裳,男向妹子把手招,妹在河里抬头看,棒槌捶在石头上。”丰富多彩的社会生活,决定了土家族山歌的多样性。多样化的题材不仅本身成为风格的一个特点,而且必然会反映在作为音乐形态主体的曲调之中,从而对土家族音乐艺术风格的形成起着至关重要的作用。衬词在土家族山歌中也起着重要的作用。衬词运用较为广泛并具有独到之处,如“哎呀佐”、“嗬也嗬”、“哎哟也”、“喂衣哟”、“罗”、“哪”、“嘛”、“哦”、“啊”、“哇”、“唉”、“罗姐儿”、“里兰当”等等,这些衬词作为语言成份的表义是有限的,但与曲调结合后确有很强的表情作用,它也是土家族山歌歌词中能影响风格的重要因素之一。 演唱特点 在土家族聚居的这一群体中,其山歌的歌唱有自己独特的特点,它以音高、音色、力度和时值上的细微变化,歌唱中以“滑”、“倚”、“颤”、“假声”等手法的不同运用,体现出土家族山歌歌唱中特殊的内涵,它是歌唱中具有风格标志的艺术手段;同时,土家族山歌歌唱中也注重使用悠长的气息演唱音域宽广与跳度较大而波浪起伏的旋律。这些特殊的歌唱方法却因不影响信息的交流而更多的受着传统心态的控制,故更长期的保持了原有的状态。土家族山歌在原生的状态传承中,不仅是歌词传承,而且独特的唱法也作为重要的组成部分得到较忠实的传承。由此,通过山歌唱法而更加显示出土家族音乐艺术独有的风格。 曲调特点 土家族传统山歌的曲调,可以配唱多种唱词,可以为多位不同特点的歌手演唱,也可以在不同地区,不同场合中流传。我国戏曲、曲艺音乐的程式性在山歌中同样体现出来了。土家族山歌多是五字句、七字句,后才有散句,每类歌都有固定的曲调。另外,与专业音乐创作不同,它的一度创作(编曲)和二度创作(演唱),是共同进行的,是歌手与欣赏者综合创造的结果。人们在生活过程中进行审美活动,审美过程又积极参与,使这一民间文艺样式影响着生产劳动、民俗活动和日常生活。歌师傅大多不识字、不识谱,没有系统的音律理论,却能产生五声、七声和各种特殊音阶、调式;没有系统的曲式结构理论,却能编出各种逻辑严密、结构严整的曲式来,这不能不令人惊叹他们的音乐才能 传承方式 土家族的山歌不像作曲家的歌曲一旦完成即便定型,它是口头传承的民间艺术,是在不断的口耳相传中衍化与完善的,它的艺术风格也是在这种传承过程中得以形成的。土家人民既是创作者、歌唱者、演奏者、表演者又是欣赏者,同时也是批评者。这种六位一体的土家族音乐艺术风格得以形成的传承过程,是在一定的历史阶段、地理环境、生产方式、社会生活、宗教信仰、民风民俗等自然与文化背景中完成的。而其中对土家族音乐艺术影响最为明显的乃是人们赖以生存的条件——地理环境、生产方式与民风民俗。操作方式是一代代口传心授,一辈辈衍展传递,并由口头语与符号的操作方式而传承。音乐语言的口头传承主要是师傅所授,习学者从其音响去感悟,体验音乐语言中的美及音高的准确;从气口、气息、语气、句法去获取柔中有刚、刚中有柔的强弱关系,把握音响变量;从方言音色、发声方法上操作,掌握土家族音乐特点。他们与听众直接从声音交感,而听众也具有一种开放性的态度,他们不以某种固定性或封闭性的情绪期待、创作与欣赏行为方式约定,而使一切都是合理的。

土家摆手舞之教学反思

土家摆手舞之教学反思 音乐作为陶冶心灵的艺术,它像微微春风,丝丝细雨育化幼苗那样,对学生的成长起着潜移默化的作用。基础教育课程改革的全面推进,体现了素质教育的基本精神,也为音乐教育的发展提供了难得的机遇和广阔的空间。以下是我在新课改中的音乐课堂实践教学中的一点感想,主要体现在下面几个方面: 一、丰富情感体验,培养对生活的积极乐观的态度。 音乐是一种情感艺术,音乐的魅力在于能给人们一个驰骋想象的空间,没有想象的人生是苍白的人生,没有想象的民族是没有希望的民族。小学生正处富于想象的年龄,用音乐打开学生想象的闸门,培养他们的发散性思维能力,使他们以审美的态度感悟人生,认识社会,进而养成对生活的积极乐观态度和对美好未来的向往与追求。是我们音乐工作者面临的一个崭新课题。 三年级上册的摆手舞教学时,在教学过程中,我根据教学目标,利用学生好奇、好动、好问的心理特征紧密结合音乐课的特点,运用各种手段创设真实、新奇、有趣的学习情境,首先采用了情景教学法导入,通过欣赏四段少数民族舞蹈,自然的进入新课内容,激发了学生对少数民族的热爱之情和赞美之情。在这堂音乐舞蹈活动课中,我利用孩子们爱唱、爱跳、喜欢表演也喜欢看表演这一点爱好,开展了教学,让孩子们通过表演体会少数民族歌舞的美,通过活动形式教学使学生在不知不觉中就学会了土家族摆手舞,从而获得最佳的教学效果。

二、培养音乐兴趣,树立终身学习的愿望。 爱迪生曾经说过:“兴趣是最好的老师。”离开了对音乐的兴趣和感情,就达不到音乐教育的目的。因此,在课堂教学中,我们要营造愉快和谐的教学气氛,培养学生的学习兴趣,使学生能被一种愉快和谐的气氛所陶冶、感染和激励,使创新意识得到很好的激发。通过看视频欣赏精彩的摆手舞让学生初步感受湘西民间舞“摆手舞”的魅力。让学生们知道摆手舞的动作十分丰富,有的表现生产劳动中的动作,如撒种、插秧、收割、挑谷等;有的表现日常生活中的动作。如梳头、砍柴、纺纱、织布、打草鞋等;有的模拟打仗,狩猎中的跑马、射箭、打野猪、赶猴等,激发学生“我想跳”的欲望。 三、提高音乐审美能力,陶冶高尚情操。 音乐教育是以审美为核心,以学生愉悦感受和积极参与为出发点,以提高全体学生的审美能力和审美修养为目的的基本素质教育。在教学过程中,教师要注重学生的生活体验和情感体验,引导学生对音乐表现形式和情感内涵的整体把握,努力揭示音乐要素在生活中的作用。在教学中鼓励学生大胆发言、积极参与、主动提问,这些方式都可以丰富学生的情感体验。 在三年级的土家摆手舞教学中,我通过提供开放式和趣味式的音乐学习情景,让全体学生积极主动地参与音乐表演实践:使学生在亲身体验中表达对少数民族民间舞蹈的热爱之情,使他们在生动、活泼、愉快和谐的气氛中引起积极的情感共鸣,加深了对摆手舞的印象,培养了学生表演能力和音乐表现力,使他们的个性得到发展。 让我们乘着新课改这一股东风,迎风破浪,在实践中探索,在实践中深化改革,让学生成为学习音乐主人,让音乐课真正焕发出生命的活力!

湘西的歌

湘西伢儿的歌 授课年级:四年级 执教者:湘西吉首大学师范学院附小李密 教学目标: 1、欣赏湘西民间音乐,激发学生对湘西民间音乐的喜爱之情。 2、能自信地用湘西方言唱土家族民歌《》,从中体验用方言 学唱民歌的乐趣。 3、能积极地参与《》的表演活动,培养学生初步的表现力。教学设想: 湘西是歌舞的海洋,打击乐的世界。浩如烟海、独特优美的民间音乐舞蹈绚丽多彩,灿若星辰,赏心悦目,且源远流长。为多渠道、多方式地开发和传承湘西民间音乐与歌舞,展现极其丰富的湘西本土音乐文化的内涵,使学生得到别开生面的民间传统音乐文化的教育,这是我们设计这课的目的。在学习《湘西伢儿的歌》这课中,首先引导学生了解湘西地理位置、自然景观、人文景观、风土人情,感受湘西土家族、苗族民间音乐的风格特点,再通过用湘西方言学唱土家族民歌并参与表演,体验土家人欢歌劲舞的火热情景,从中理解探究、互动、合作教学理念的真谛,从而达到弘扬民族音乐文化,拓展学生音乐视野的目的。 重点:用湘西方言学唱土家族民歌。 难点:分小组学习原生态土家族摆手舞的基本舞步,舂碓的基本动作,

围着碓坑欢乐歌舞的场景。 教学准备:钢琴、自制的土家族打击乐器、多媒体课件。 教学过程: 一、激情引趣(6分钟) 1、师生伴随着浓郁的土家族音乐《调年酒歌》,欢快地跳着摆手 舞进入教室。 2、师生问好: 老师:同学们,你们知道老师来自哪里? 学生:―――― 老师:用土家语、普通话向同学们问好,用苗语、普通话向与会教师问好。 学生:向老师问好。 3、老师:同学们,这节课我就和大家一起来了解我的家乡湘西。在坐的 有谁去过湘西?是否能谈一谈你所知道的湘西呢? 学生:――――(师表扬) 4、出示课题《湘西伢儿的歌》(课件一) 5、简介湘西的地理位置、自然景观、人文景观、风土人情。(课件二) 老师:刚才同学们说的很地道,(今天我们就学习《湘西伢儿的歌》。)咱们湘西地处湖南省的西北部(湖南省地图),一共有八个县市, 最南边的是苗族聚集的凤凰县,最北边的是土家族聚集的龙山 县(湘西地图)。咱们湘西山青水秀,鸟语花香,这里呀山美、 水美、人更美,今年还被评为中国十大魅力城市之一呢(湘西

土家族哭嫁风俗探源

土家族哭嫁风俗探源 摘要: 作为56个民族中国的一员,土家族虽然人不多,但是却保留了相当大部分的文化遗产。生活在一个土家族聚居区内的我,对于土家族的文化有着深刻的体会,其中最让外界也最让旅游者好奇的当属哭嫁。哭嫁,是土家族流传已久的传统习俗,作为一个民族的文化符号,哭嫁以独特的方式展示了别有韵味的土家族婚俗。土家族的哭嫁有专门的“哭嫁歌”,是一门传统技艺。土家姑娘从十二三岁开始学习哭嫁。过去,不哭的姑娘不准出嫁。如今,哭嫁仅在僻偏的山寨还有此习俗。据《后汉书·南蛮西南夷列传》及明《思南府志》载,在秦汉以后即有土家族人在此开垦耕耘、繁衍生息。古时,土家族的婚姻比较自由,只要男女双方愿意,并征得族中土老师的准许,便可订亲、婚娶。随着封建礼教的发展,土家族的自由婚姻和其它民族一样,也逐渐被包办婚姻所替代,讲求“父母之命、媒约之言”,“门当户对”等条件。与此同时,土家族姑娘对包办婚姻不满而衍生的哭嫁现象就逐步表现出来并发展成内容丰富的文化现象。本文就土家族哭嫁的婚俗,进一步探讨这一习俗的由来。 关键词:土家族哭嫁土司婚俗 正文: 土家族是中国的少数民族之一,主要居住在云贵高原东端余脉的大娄山、武陵山及大巴山方圆10万余平方公里区域,分布于湘、鄂、黔、渝毗连的武陵山区。汉族人大量迁入后,“土家”做为族称开始出现。土家族人自称为“毕兹卡”,意思是“本地人”。哭嫁,是广泛流行于土家族区域的一种典型婚礼习俗。所谓哭嫁,亦称“哭出嫁”、“哭嫁囡”、“哭轿”。土家族姑娘出嫁前,一般要哭嫁,要唱“哭嫁歌”,用“哭”和“唱”的方式来迎接出嫁结婚这一习俗,从而深刻的表达出土家儿女的孝道思想。 哭嫁作为土家族一种历史悠久的奇特婚俗,它的产生与发展,直接受到婚姻制度和婚俗的影响。土家族的婚姻在早期是自由婚姻,具有本民族独特的婚俗习惯和婚礼仪式,男女之间经过交往、对歌、赛歌、跳舞、吹木叶等方式接触,相爱之后,经过土老师作证即可成亲,不索取任何财物。然而,在明、清时期,尤其是清雍正十三年(1735)实行“改土归流”制度之后,完全打破了“蛮不出境,汉不入峒”的闭关自守、自给自足的封闭状态,古朴纯真的婚姻习俗、礼仪方式受到冲击和影响,自由婚姻也受到封建礼教的桎梏,染上“周公六礼”的痕迹,男婚女嫁需凭“父母之命,媒妁之言”,讲求“门当户对”。“篾门对篾门,板门对板门”,在官宦、土司、士绅人家便成了不可逾越的清规戒律。“天上无云不下雨,地下无媒不成亲”,似乎成为毋庸置疑的信条。所以,即使是平民百姓中的自由恋爱联姻,表面上的“媒妁之言”也是少不了的。昔日,土家人有这样几种婚俗:一是“凡姑氏之女,必嫁舅家之子”,叫做“接骨种”。“无论女之大小,竟有姑家女子年长十余岁,必待舅父之子成立婚配”。“兄亡收嫂,称为‘坐床’”。二是纯男性选择式。无论何家女子,只要男方看中,买一串鞭炮去她家门口放了即为定亲,女方任何人不得反对。若一女子被几个男子举行放炮定亲仪式,便惶惶然不知所措。男方则千方百计争取婚姻,甚至歼灭婚敌,因此而有殃及女宾安全的。三是抢亲,所谓“抢来的”。四是童养媳,所谓“引来的”。而哭嫁,正是源于这种妇女婚姻之不自由。过去,土家姑娘的命运是悲惨的。她们用哭嫁的歌声,来控诉罪恶的婚姻制度。 大多数人只了解上面所提到的哭嫁缘由,事实上土家族的哭嫁还体现了土家姑娘的孝道以及对男性在土家族家庭中地位的羡慕,是一种临别时情感的宣泄和表达。哭嫁歌中的一大主题

土家族简介

土家族 土家族是我国少数民族之一。是湘、鄂、渝、黔毗连地带的一支历史悠久的少数民族,主要居住在云贵高原东端余脉的大娄山、武陵山及大巴山麓的10万余平方公里的土地上。 一、语言 土家族语言属藏语系藏缅语族,比较接近于彝语支的一支独立语言,土家族仅有自己的语言而无本民族文字,通用汉文。现在绝大多数人通用汉语. 二、文学 土家族文学以叙事诗、山歌及跳摆手舞时所唱之摆手歌等最为著名。摆手歌有大摆手歌和小摆手歌之分,大摆手歌具有史诗性质;小摆手歌多为苦歌、恋歌,系抒情性作品。具有浓郁的民族特色和独特的山乡风味。长篇叙事诗《锦鸡》是四句头民歌的组合体,用男女对唱方式表现,它以爱情故事为主线,反映出广阔的社会生活面。 三、艺术 土家族爱唱山歌,山歌有情歌、哭嫁歌、摆手歌、劳动歌、盘歌等。“摆手舞”是流行的古老的集体舞,包括狩猎、军事、农事、宴会等方面的70多个动作。是与祭祀祖先、乞求丰收相联系的。“摆手”选阴历单日开始,持续的天数也是单数。一般三天、五天、七天。一般在农历正月初九或三月初三,参加的人数有上万人。节奏鲜明、动作优美、朴素、有浓郁的生活气息。 四、风俗 土家族很注重礼仪,见面要互相问侯,家有来客,必盛情款待。土家族平时粗茶淡饭,若有客至,夏天先喝一碗糯米甜酒,冬天就先吃一碗开水泡团馓,然后再以美酒佳肴待客。一般说请客人吃茶是指吃油茶、阴米或汤圆、荷包蛋等。无论婚丧嫁娶、修房造屋等红白喜事都要置办酒席,一般习惯于每桌九碗菜、七碗或十一碗菜,但无八碗桌、十碗桌。因为八碗桌被称勺吃花子席,十碗的十与石同音,都被视为对客人不尊,故回避八和十。土家族男女多经对歌相爱结婚。有“哭嫁”习惯。女子在出嫁前7—20天开始哭。开始是轻轻歌唱,越接近嫁期越悲伤。直到哭得口干舌噪,两眼红肿。他们把是否善于哭嫁作为衡量女子才德的标准。土司制度前,土家族实行火葬。土司制度时期至今实行土葬。葬礼由土老司主持操办,土老司祭祀亡人时,将天窗口的纺车倒纺三下,念经送亡人过天桥上天廷。然后假扮亡人,围绕“哈哈台”转圈出门,死者子女跟随土老司哭丧,土老司唱丧歌,吹牛角,顿时火炮连天,哭唱哀鸣,极为悲痛,历时几天几夜。然后将装好遗体的棺木抬上山埋葬。改土归流至民国时期,土家族丧葬由道士主持,停尸三、五、七日后,由道士根据主人家境

浅析湘西土家族“摆手舞”的艺术特征(一)

浅析湘西土家族“摆手舞”的艺术特征(一) 内容摘要:土家族摆手舞是一种原始的祭祀舞蹈,是土家族人们祭祀祖先、祈祷过年、喜庆佳节等活动中跳的一种群众性舞蹈,以讲述人类起源、民族迁徙、英雄事迹为主要内容。它是土家族劳动人民集体智慧的结晶,是一种土生土长的民间集体舞。 关键词:土家族摆手舞艺术特征 湘西土家族苗族自治州在湖南省的西北部,地处湘鄂川黔四省边界。具有鲜明的地方民族特色和丰富的历史文化底蕴。土家族就是“毕兹卡”的意思,摆手舞这种民间歌舞是土家族流行分布最广的一种民间歌舞形式,也是流行在酉水、沅水地区的湘西土家族具有代表性的民间舞蹈形式。如诗云:“福石城中作锦窝,土王祠畔水生波。红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。” 土家族摆手舞是一种原始的祭祀舞蹈。我们可以从土家族摆手舞的起源与发展,摆手舞的文化内涵,摆手舞的表演形式等几个方面来论述。 一、摆手舞的起源与发展 摆手歌舞是土家族的传统歌舞,历史悠久,源远流长。从有关史籍记载中研究发现,它是由土家族的古代先民——巴人的军事舞流传下来的。巴人天性勇猛、喜好歌舞,世居在古代巴国和楚国交界地区(今湘鄂川黔四省边境)繁衍生息,每遇战事,喜以歌舞振奋士气,迷惑敌人,屡战屡捷。公元前1066年武王伐纣时,巴人应召参与巴师,在商丘牧野的灭纣大战中,巴人前歌后舞,以凌殷人,前徒倒戈,故世人称为“武王伐纣,前歌后舞也”。公元前206年汉高祖灭秦时,募巴人为汉前锋陷阵,巴人亦歌舞振己锐气,迷敌心神,而获胜立功。高祖喜之曰:“此乃武王伐纣之歌也。”唐代以后土家族形成,巴人被列入泛称的“武陵蛮”内,在史记中未单记其名了。其军事舞蹈随之演变为土家族首领的厅堂舞。据龙山永顺等《县志》记载和《向侣林墓志铭》中说,五代时统治溪州(今龙山县)的土家族老蛮头吴着冲(土家语为“禾撮冲”)的行宫(俗叫“吴着厅”今龙山县洛塔界上)中常以男女相运歌舞作乐。元代在土家族地区建立土司制度后,歌舞成为群众性的、供土司和各级士官娱乐的一种歌舞。因其舞蹈的动作以摆手为主,故定名为“摆手”世代相沿。 关于摆手舞的起源,由于土家族无文字记载,历来众说纷纭。一说是源于战争,说是彭仕愁与吴着冲打仗时,彭仕愁为了激励士气,瓦解敌人军心,便创造了摆手舞。二是源于兴趣说,说土司王喜爱娱乐,经常要当地土人为他唱歌跳舞,于是便产生了摆手舞。三说摆手舞产生于宗教祭祀,土家族人民尊敬祖先,热爱“领袖”人物(如八部大神、向老官人、用好汉等)为了不忘怀他们的业绩,大兴摆手舞以表怀念。凡此种种的说法都缺乏科学依据,也不符合艺术源于生活的客观规律。 摆手舞真正起源于劳动。它是土家族劳动人民集体智慧的结晶,而且在渔猎时代已经产生。土家族先民在长期从事渔猎的劳动过程中,对劳动对象和劳动技能逐步熟悉,当人们再想经验一次在狩猎中由于力之行使而得到满足的时候,就模仿动物的姿态,于是逐渐创造了自己独特的狩猎人的舞蹈。这些舞蹈的产生以人们的狩猎劳动为基础,同时也为狩猎服务。土家族人民在狩猎劳动中创造了自己的舞蹈艺术。他们在狩猎劳动中,为了熟悉各种动物的习性,有许多模仿动物姿态的动作至今保留在摆手舞之中。比如为了捕捉蛤蟆就模仿蛤蟆的动作,于是舞蹈中产生了“跳蛤蟆”的动作;为了捕捉野鸡,就产生了“拖野鸡尾巴”的动作;还有“鲤鱼标滩”“岩鹰展翅”等模仿动物的动作,这说明在渔猎时代,土家族先民就有了自己的舞蹈艺术,尽管还是萌芽状态的舞蹈,在当时也不一定是称为摆手舞,但它是摆手舞的雏形和源头。最早的渔猎舞产生后,并没有中断,而是随着社会生产力的不断发展和丰富。土家族地区进入农业社会后,劳动人民为了庆贺农业劳动的成果和掌握劳动技能,当他们想把自己的劳动技能再现一次,又产生了大量的农事舞蹈,比如“照太阳”“种包谷”“洒小米”“结棉花”等等。此后土家族人民经历了各种战争,于是摆手舞中又产生了许多军事舞蹈,如龙山马蹄寨

土家族哭嫁歌

《哭别爹娘歌》 我的爹,我的娘,后园柑子颗颗黄,我和爹娘的日子不久长。板栗球球开了口,我和爹娘的日子不长久。后园的斑鸠在叫了,贵气的日子没有了。我的爹,我的娘,你们吃了人家的肉硬了心,硬起心肠将女儿赶出门。女儿年轻骨头嫩,女儿万事不知情,女儿头发冒长齐,女儿牙齿冒生根,怎好离娘出远门。 这些歌词结构严谨,节奏明快,哭唱起来如泣如诉,凄凄切切,生动感人,令伴嫁旁听者伤心落泪。 《别姊妹歌》 山上竹叶青又青,姊姊妹妹恩情深。板栗开花吊成它,姊妹分手眼泪落。今夜姊妹陪伴我,明早花轿抬过堂。姊妹几时再相会,天高路远望断肠。 这些语言通俗易懂,朴实大方,情真意切,缠绵悱恻,真是扣人心弦,令人感叹动情。 如果说哭别歌是一杯令人难以下咽的苦酒,令人伤怀时,那么过礼“上头”和“上轿”等歌词则是诙谐幽默、情意缠绵的对歌对哭的艺术表现。 《过礼歌》 板栗开花十三球,命人如人禁了头。满头一禁有人求,十人姑娘九个愁。青丝头发两边分,背时媒人起歹心。花言巧语哄爹娘,爹娘被她打动心。媒人讲话爹娘服,一心多讨酒和肉。贵女送人成贱女,爹娘莫想女儿福。柑子开花抽嫩苔,我哭脸把着笑脸开。爹娘放口才三天,过礼东西送了来。 生动的比喻,辛辣的讽刺,道出了少女对媒人的怨恨。 《上头歌》 嫂呆,我的嫂,平时你待妹果子好,今天你为何狠心了,上头插花成贱人,要扯头挽髻我冒答应。妹呀妹,我的妹,平时我俩姐妹亲又亲,今天妹妹成贵人,你的散发稀眉嫂来扯,美貌如花做新人。嫂呀,我的嫂,生成的发角自然圆,生成的眉毛自然弯,我散发稀眉在娘家是贵女,上头之后嫁到婆家不知下贱到哪一天。妹呀,我的妹,你十根眉毛扯九根,你十分脾气要改九分,哪有女儿在爹娘面前坐一世,上头之后才能贵人。 一个怨,一个劝,诙谐风趣,情意缠绵。既为怨嫁的妹妹伤心落泪,又为劝嫁的嫂嫂能言善辩聪明才智所感动。真是一曲深沉明快的绝唱。 《上轿歌》 走出房门口,脚踩五升斗。哥嫂好狠心,背妹忙忙往外走。河边站的是亲友,我把爹娘丢后头。手拿筷子十二双,双双筷子丢回头。左边丢得是爹和娘,右边丢得是亲和友。十二双筷子丢完毕,水打烂船难回头。哥背妹到轿门口,满堂姐妹泪双流。我今一去成了他家人,难舍难分又难丢。哥把妹背到花轿门,轿内妹妹哭得成泪人。花轿抬去妹的身,一心只挂牵后头人。花轿一抬离家门,爹妈莫要挂牵我这贱人。脚脚走得是生路,眼眼看得是生人。我的爹耶!我的妈耶!你女实在是不愿为人。我的哥耶!我的嫂耶!叫妹怎么不伤心。 真诚的表白,爽直地袒露,歌词情真意切。唱来婉转凄切,如泣如诉,动人肺腑,铁石心肠之人也感动得伤心落泪。款款数语尽有如此的魅力,这就是土家族哭嫁歌的独有艺术意境。 《骂媒人歌》 妈呀,妈!板栗开花吊线线,背时媒人想鞋穿。穿我的鞋堵门板,死到阴间受熬煎…… 语言简洁明快,锋利如刺,咒骂咬牙节齿,愁怨伤心之处一目了然,使媒人听到坐立不安,

土家歌曲《乃哟乃》教学设计

土家歌曲《乃哟乃》教学设计 一、教学目标 知识与能力 1、通过学唱和表演《乃哟乃》,进一步了解土家文化,初步感受土家族儿歌的特点,体验土家族民歌的风格和韵味。 2、能初步听辨高和低的音,并能随着音乐准确地读出节奏和歌词。过程与方法 1、引领学生走进土家族的山寨,再说一说、听一听、唱一唱、演一演中丰富音乐体验,感受音乐带来的快乐。 情感态度与价值观 1、能够主动参与小组的活动,在活动中拉近于音乐的距离,感受学习的快乐和合作的快乐。 2、了解土家风情,感受土家族音乐特点,并对土家族歌舞产生兴趣。 二、教学重点、难点 1、重点:了解土家文化,感受并表现土家族歌曲的特点。 2、难点:歌词难记 三、教材分析 歌曲《乃哟乃》是一首土家族儿歌。歌词中“乃哟乃”是快来吧的意思,“乃哟嗬”等衬词表达了热闹的场面和快乐的气氛。这首儿歌全曲由“do mi sol”三个音组成,独特的旋律赋予歌曲浓郁的民族风格。 四、导入新课

师:(出示中国地图)同学们知道地图上的这只“大公鸡”代表哪儿吗?(中国)那老师有几道问题想考考你们: 我们的祖国地大物博、民族众多,你知道共有多少个民族吗?(五十六个)哪个民族人数最多?(汉族)我们是属于哪个民族的?(土家族) 师总结:对了,我们55个少数民族中间的一个,今天我们一起来认识一下土家族。 今天,老师要带同学们去认识一个勤劳质朴、心灵手巧、能歌善舞的民族,它主要分布在湖南西北一带(指地图),名字叫做土家族,大家想去吗?(想)那就让我们排起队伍,乘着歌声的翅膀,一起向土家族出发!(随《乃哟乃》音乐做律动。) 五、新课教授 (一)、节奏练习 导语:土家族到了!咦?怎么没人来迎接我们呢?让我来看看!原来是土家族传说中的小歌仙给我们出了个难题,不过这可难不倒我们,对吗?谁来帮老师解开这条节奏密码呢? 1、节奏条:xx x | xx x | xx xx | xx x ‖1、先找学生试拍,教师纠正。 2、集体拍、分组拍(1、3小节一组,2、4小节一组)。 3、拍电报游戏:将学生分成组,按顺序每组拍一小节,依次类推。师:同学们拍得真好!让我们一起来拍出密码,去拜访土家族吧!(二)、播放:土家族的风俗文化相关图片 1、图片内容:土家族的服饰、吊角楼、工艺品、摆手舞、社巴节……

关于土家族哭嫁歌的由来的探究

关于土家族“哭嫁歌”的由来的探究 北京航空航天大学航空科学与工程学院田嘉懿39051119 70 关键词——土家族哭嫁歌历史由来 生活在湘鄂渝黔边区有着一个古老文明的民族,在漫长的历史长河的静静的流淌中,他们不仅能征善战,同时,他们还创造了辉煌灿烂,绚丽多彩的民族文化,有如被专家称为中国戏剧的“活化石”的茅古斯,还有令人眼花缭乱的“舍巴日”,他们就是土家族。但暗暗隐匿在他们日常生活中悠久文化传统中还有一个闪烁光芒的点,那是土家族流传千年的传统——哭嫁。 虽然在中国众多的少数民族及地区中都有哭嫁的习俗(在汉族的有些地区也存在哭嫁这一传统习俗),但土家族的哭嫁习俗历来被公认为最富民族特色,极具地方文化色彩而积淀丰富的文化景观。以下简单介绍一下土家族的哭嫁习俗。被称为“歌舞之乡”的土家族,在未婚女子出嫁时,基于四种感情因素而即兴或传唱留传下来的“哭嫁歌”而表达未婚女子出嫁时复杂心情。由于以上四种感情因素,故“哭嫁歌”也就有四种基本类型,他们分别为骂媒人;与亲情道别,感谢父母养育之恩,难舍兄弟姐妹手足之情;开声哭父母和亲人用哭对新娘表示祝福和劝解四类。土家族哭嫁歌的腔调大多来源于土家族山歌,其中有又哭又唱、只唱不哭和只哭不唱三类。哭是低沉的,短促的,呜呜咽咽,气氛悲切、哀怨、忧伤。声调是舒缓的、昂扬的,接近于朗诵调,一般多用汉语哭唱。而关于这瑰丽民族文化传统中神奇的一支,它的由来到底怎样呢? “哭嫁歌”始于何时,至今没有史料佐证而悬而未决。但可以肯定的是,在明清时期,“哭嫁歌”已然在当地相当流行。关于这一点,可以从清代土家族诗人彭秋潭(1748~1808)的“竹枝”词以及在当地的地方志有关“哭嫁歌”的描述中得出结论。彭秋潭在“竹枝”词写道:“十姊妹歌歌太悲,别娘顿足泪沾衣。”这是描绘土家族未婚女子出嫁时唱“十姊妹歌(哭嫁歌原先名称)”的情景。而在清末民初《永顺县志》里也记载了一些有关“哭嫁歌”的史实。如:“嫁前十日,女纵身朝夕哭。且哭且罗离别辞,父娘兄嫂以次相及,嫁前十日,曰填箱酒,女宾吃填箱酒,必来陪哭。”因此,可以说“哭嫁歌”的历史由来已久。 历史上氏族形态的发展变化促成了土家族哭嫁歌的萌芽 在历史上一段时期,土家族妇女不但在生产生活中居重要地位,且在婚配中有一定自主权,以自由婚配为主,青年男女多以歌相识,以歌传情。在社会生产中,土民“重农耕,男女合作”,“妇女勤俭,耐劳苦”,“水耕火种,妇女任之。”可见,土家妇女不仅与男子一同从事农耕生产,还肩负着繁重的家务劳动;在日常生活中,尚未形成严格的男女区分的观念,一是“服饰不分男女,一式头裹刺花巾帕,衣裙尽绣花边”,二是在男女交往方面,永顺“土司地处万山之中,凡耕作出入,男女同行,无拘亲疏,道途相遇,不分男女,以歌为奸淫之媒,虽亲夫当前无所畏避”;鹤峰“向来土俗,无论亲疏,即外来行客,一至其家,辄入内室,甚而坐近卧榻,男女交谈,毫不避忌”。这种男女自由交往不避嫌疑的母权制遗风,被汉族封

土家族摆手舞介绍

摆手舞 摆手舞是土家族最有影响的大型歌舞,带有浓烈的祭祀色彩。歌随舞生,舞随歌而得名。《后汉书》称摆手舞起源于古代的巴渝舞。《晋书乐志》认为舞曲四篇中就有“矛渝”,“弩渝”是离不开武器的,故为古代一种战舞。巴人跟随周武王伐纣,“歌舞以凌,殷兵大溃”;秦末刘邦反秦,巴人以巴渝舞勇挫秦兵,刘邦认为有巴渝舞之遗风;明嘉靖年间土司兵抗击倭寇,大跳摆手舞,乘倭寇不备,大败倭寇,立下了赫赫战功。后来,这种战舞逐渐演变成土家祭祀活动,各土司辖地纷纷建摆手堂。清代《永顺府志》载:“每岁正月初三至十七日,男女齐集,鸣锣击鼓,跳舞唱歌,名曰摆手。”摆手舞与西兰卡普(土花铺盖)并称为土家族艺术之花。 摆手舞以讲述人类起源,民族迁徙,英雄事迹为主要内容。祭祀仪式由梯玛或掌坛师带领众人进摆手堂或摆手坪跳摆手舞、唱摆手歌。摆手歌长达数万行,堪称土家族民族史诗。土家人跳摆手舞讲究时辰、场地和规模。摆手舞按其活动规模分为“大摆手”、“小摆手”两种;按其舞蹈形式分为“单摆”、“双摆”、“回旋摆”等;按其举行的时间分为“正月堂”、“二月堂”、“三月堂”、“五月堂”、“六月堂”等。跳摆手舞不拘人数多少,少者数百,多则上万,摆手时,以击大锣、鸣大鼓呼应节奏,气势恢宏壮观,动人心魄。主要特点是手脚呈同边动作,踢踏摆手,翩翩进退,成双成对,节奏鲜明生动。 大摆手活动规模庞大,以祭“八部大神”为主,表演人类起源、民族迁徙、抵御外患和

农事活动等;小摆手活动规模较小,以祭祀彭公爵主、向老官人、田好汉和各地土王为主,表演部分农事活动。土家族的大摆手活动非常热闹,在土司时期就被文人形容为:“福石城中锦作窝,土王宫畔水生波,红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。”大摆手是在摆手堂中举行的。摆手堂正中央,供奉着八部大王及其夫人“帕帕”的神像。摆手堂大坪中间立一根高二十四米的旗杆,上面的两面龙旗迎风招展,旗杆顶端的一只白鹤振翅欲飞。 小摆手,是土家族居住区普遍盛行的一种文化习俗活动,?在恩施流行于酉水流域。过去,凡百户之乡,皆建有摆手堂,有的还建有排楼、戏台等。来凤舍米湖、大河等地现有摆手堂遗迹。舞时,男女齐集摆手堂前的土坝,击鼓鸣锣摆手。其特点是摆同边手,躬腰屈膝,以身体的扭动带动手的甩动。表演内容为“拖野鸡尾巴”、“跳蛤蟆”、“木鹰闪翅”、“犀牛望月”等狩猎动作和“砍火渣”、“挖土”、“烧灰积肥”、“种苞谷”、“薅草”、“插秧”、“割谷”、“织布”等生产生活动作。 清代“竹枝词”盛赞摆手舞场面: 摆手堂前艳会多, 携手联诀缓行歌; 鼓锣声杂喃喃语, 袅袅余音嗬也嗬。