动物的行为

动物的行为

【学习目标】

1.区别动物的先天性行为和学习行为,说明这些行为对动物生存的意义。

2.举例说明动物的社会行为。

3.通过对动物的独特行为的研究,培养学生的学习兴趣、观察能力以及合作学习的意识。

【教学重点与难点】

重点:动物的先天性行为、学习行为和社会行为。

难点:区别动物的先天性行为和学习行为。

【学习方法】举例法——联系自己的生活经验,举出几个先天性行为和学习行为的例子。比较法——对两种行为从获得途径、适应特点及进化趋势等方面列表,从而比较出两者的区别和联系

【学习过程】

(一)问题导学:

1.请同学们翻开课本P96-98,认真阅读课本上有关先天性行为和学习行为这部分的内容,然后完成以下问题

(1)根据行为获得的途径,动物行为可以分为______和______。

(2)动物的先天性行为是:______________________

(3)动物的学习行为是:_______________________

(4)课本阅读材料中哪些是先天性行为呢?哪些是学习行为呢?

(5)阅读材料中的动物行为对动物生存有什么意义?

(6)在《观察动物的绕道取食行为》实验中,有三个问题,动脑思考,写出你的答案。

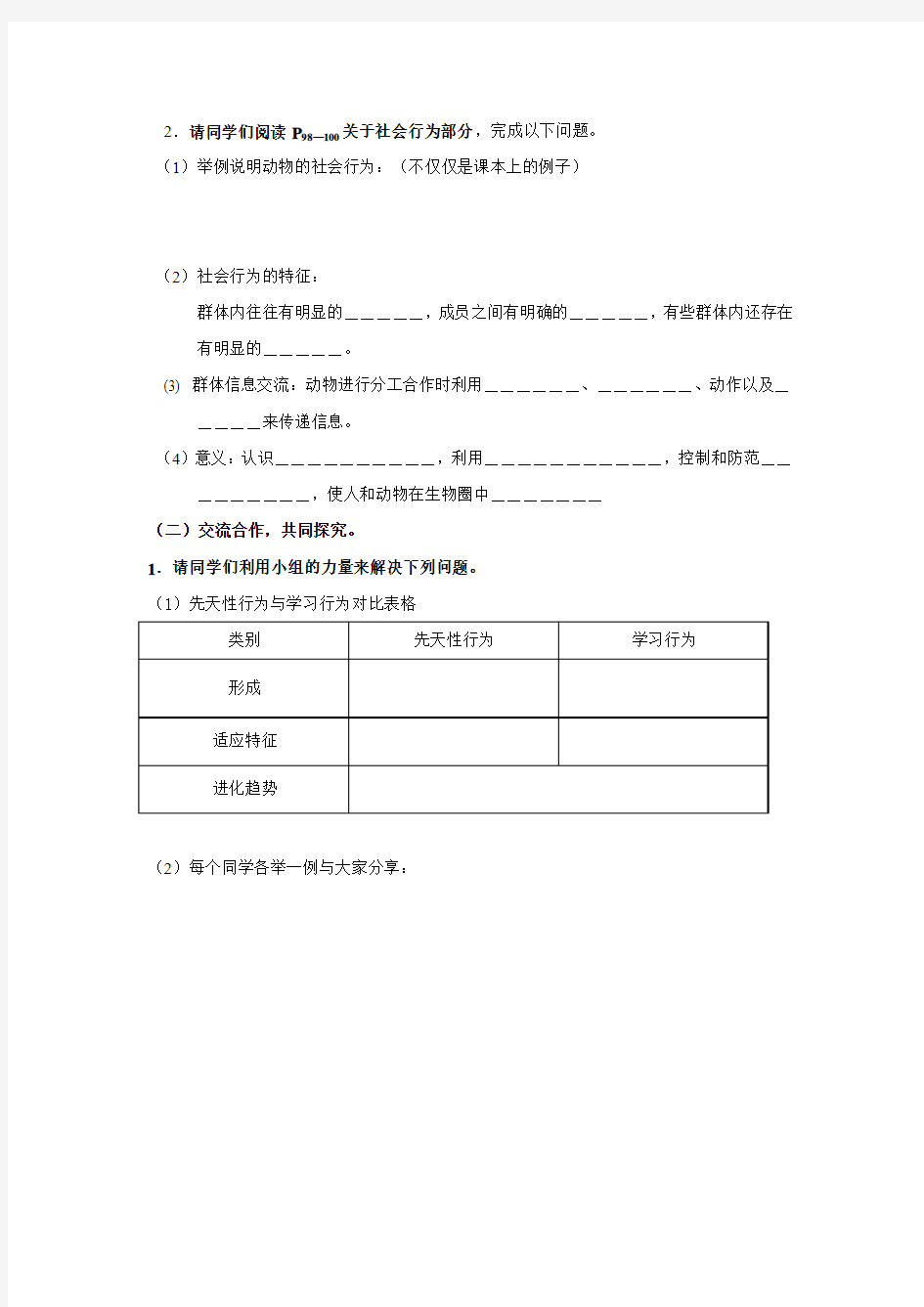

2.请同学们阅读P98—100关于社会行为部分,完成以下问题。

(1)举例说明动物的社会行为:(不仅仅是课本上的例子)

(2)社会行为的特征:

群体内往往有明显的_____,成员之间有明确的_____,有些群体内还存在有明显的_____。

(3) 群体信息交流:动物进行分工合作时利用______、______、动作以及_

____来传递信息。

(4)意义:认识__________,利用___________,控制和防范_________,使人和动物在生物圈中_______

(二)交流合作,共同探究。

1.请同学们利用小组的力量来解决下列问题。

(1)先天性行为与学习行为对比表格

类别先天性行为学习行为

形成

适应特征

进化趋势

(2)每个同学各举一例与大家分享:

第一节研究动物行为的目的和方法

第一节研究动物行为的目的和方法 教学目标1.使学生理解动物行为的概念;了解研究动物行为的目的、方法和意义。2.通过阅读和讨论,概括动物行为的概念和归纳研究动物行为的目的、方法,培养学生的自学能力和思维能力。3.通过研究动物行为的方法讨论,对学生进行严谨、踏实的科学态度的教育;通过组织学生进行小组讨论,在倾听、交流和辩论中培养学生合作意识。重点、难点分析1.本课的重点是动物行为的概念。因为本章的核心内容是学习动物的行为,要求学生了解动物行为学的基础知识,了解几种主要的动物行为类型、动物行为的特点和产生动物行为的生理基础。这些内容都需要在理解动物行为的概念的基础上进行学习。可以说,动物行为的概念是贯穿本章学习的基础知识,因此是本节的重点。教材并没有给动物的行为下确切的定义,只要求学生了解该概念的“一般”含义,即行为是指动物的动作。学生对静立不动、注目凝视也是动物的行为不易理解。建议教师引导学生对此进行小组专题讨论,通过学生互助加深对动物行为概念的理解。2.本课的难点是学校一般不具备应用观察法或实验法对动物行为进行研究的条

件,学生对科学方法的学习停留在表面文字的理解上,没有实践的机会,不易理解、掌握科学方法。建议教师在学习“研究动物行为的方法”时,可设法用电教手段开阔学生的眼界;发动学生就近取材,设计实验;组织小组讨论,合作观察某种动物的行为,力争实际应用科学方法研究一个简单的动物行为方面的问题,使学生亲自经历研究方法。教学过程设计一、本节课的参考课时为1课时二、教学过程1.引入新课:课前,教师可根据学校的条件,准备一些有关动物行为的幻灯片、投影片或动物行为的录像片。上课时,先用2~3分钟演示准备好的片子,根据片子的内容,设计一些问题,引入新课。明确提出,本章要研究动物的行为。本节要解决三个“W”,即什么(What)是动物的行为,为什么(Why)要研究动物的行为和怎样(How)研究动物的行为。2.读书指导:本章适宜以学生自学为主,在阅读的基础上,组织学生通过讨论进行合作学习。教师要教学生阅读的技巧。 《学生学习指导》中介绍的SQ3R 可以参考BSCS(美国高中生物学教材) 法。如下具体步骤可供教师参考:①纵览教材。看目录。本书前十二章已经学习了无脊椎动物和脊椎动物五纲的知识,在此基础上学习动物的行为。本章包括六节,有两篇课外读物。看标题。看节的标题和本节的黑体字。看本节内容。看文字、看插图,看“动动脑”提出的

动物的行为 习题(含答案)

动物的行为习题(含答案) 一、选择题(本大题共13小题,共26.0分) 1. 不属于动物行为的一项是() A. 动物体内分解有机物 B. 大雁南飞 C. 狼捕鹿,鹿奔跑 D. 鸟儿鸣叫 2. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥”这句诗描写了鸟类下列哪种行为?() A. 攻击行为 B. 取食行为 C. 繁殖行为 D. 防御行为 3. “孔雀开屏”、“蜻蜓点水”等动物行为属于() A. 防御行为 B. 繁殖行为 C. 攻击行为 D. 节律行为 4. “尝试与错误”是动物的一种行为,下列叙述中不正确的是() A. “尝试与错误”是动物的一种学习行为 B. 动物越低等,“尝试与错误”的次数越多 C. “尝试与错误”是动物的先天性行为 D. 动物越高等,“尝试与错误”的次数越少 5. 下列各项中,属于学习行为的是() A. 乌贼遇到敌害释放墨汁 B. 黑猩猩登高取香蕉 C. 蜜蜂采集花粉和花蜜 D. 壁虎遇到敌害会自动断尾 6. 比目鱼的身体颜色能够随着环境颜色的变化而发生改变的行为是() A. 节律行为 B. 繁殖行为 C. 防御行为 D. 社群行为 7. “幼虫不易捕,黄口无饱期;须臾十来往,犹恐巢中饥.”诗中描述的是鸟类生殖过程中的() A. 筑巢行为 B. 求偶行为 C. 孵卵行为 D. 育雏行为 8. 老鼠偷吃蚁穴中的食物,被蚁穴中的蚂蚁“群起而攻之”.蚂蚁的这种行为属于() A. 攻击行为 B. 贮食行为 C. 防御行为 D. 繁殖行为 9. 下列属于先天性行为的是() A. 惊弓之鸟 B. 鹦鹉学舌 C. 蜘蛛结网 D. 黄牛耕地 10. 动物的先天性行为的控制因素是() A. 遗传因素 B. 后天学习 C. 亲代教育 D. 环境因素 11. “鸟类的黑手党”-杜鹃,将自己的卵产到别的小鸟巢中,小鸟辛勤地为杜鹃孵卵并精心喂食杜鹃的雏鸟,对小鸟这种行为的解释,正确的是() ①是先天性行为②是学习行为③是由遗传因素决定的④是由环境因素决定的. A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③ 12. 蜘蛛结网、鱼类洄游等是动物生来就有的,由体内的遗传物质所控制的行为,这些行为属于() A. 学习性行为 B. 先天性行为 C. 贮食行为 D. 防御行为 13. 下列选项中,属于动物行为的是() A. 人体将摄入的食物消化 B. 家鸽用气囊协助呼吸 C. 蜥蜴遇到敌害会断掉它的尾巴 D. 青蛙的体循环和肺循环同时进行 二、判断题(本大题共1小题,共2.0分) 14. 从行为形成过程来看,动物的行为都是通过后天学习获得.______ (判断对错)

动物行为学

昼夜节律(circadian rhythm) 生命活动以24小时左右为周期的变动。又称近日节律。发光菌的发光,植物的光合作用,动物的摄食,躯体活动,睡眠和觉醒等行为显示昼夜节律。人体生理功能,学习与记忆能力、情绪、工作效率等也有明显的昼夜节律波动。昼夜节律与人类的活动关系密切。生理节律遭扰乱,会导致食欲下降、工作效率降低、事故增多;施用药物时间不同,疗效也不相同;毒物作用时间不同,其毒性表现也不一样;肿瘤细胞对X射线的敏感性也有昼夜差别。一般来说,人类的生命力以午夜最低。 异相睡眠 人们通常是白天工作、学习,晚上睡眠。睡眠可分为:慢波睡眠和异相睡眠。人们入睡后初期70-120分钟内,属于慢波睡眠。异相睡眠在睡眠过程中,周期性出现的一种激动状态并常常伴随有眼球运动、四肢和脸部肌肉抽动等表现。异相睡眠持续约5-15分钟,然后又转入慢波睡眠,如此反复转换下去。 在整个睡眠过程中,这种反复转换4-6次。就整个睡眠时间来说,慢波睡眠占四分之三左右,而异相睡眠占四分之一左右。人做梦总是在异相睡眠阶段发生的,所以在一夜的睡眠当中,大概要做3-5次梦。而且回忆梦里内容的,往往是最后一次异相睡眠中做的梦。 亲代抚育(parental care) 双亲对后代的保护和喂养。在很多动物中,后代发育成长的先决条件是靠双亲创造和提供的。亲代抚育可以是直接的,也可以是间接的。直接抚育表现为保卫、喂食、护卵和照看后代,此时亲代和子代是互相接触的。间接抚育则表现为筑巢、造茧、贮存食物、把卵产在安全和食物丰富的场所等,但亲代和子代不发生接触。亲代抚育的生物学意义是增加后代的成活机会,保证亲代最大限度地把基因传递给后代。 记忆 记忆就是人脑对经验的反映。包括识记、保持和再现三个环节。记忆从人反复感知一定的客观事物,借以形成较巩固联系的识记过程开始,经过保持过程进一步巩固已形成的联系。识记和保持的内容在一定条件下可以恢复,这就是再认或回忆。有人把记忆分为三个阶段(或称三种记忆系统):①瞬时记忆阶段②短时记忆阶段,为时不超过1分钟③长时记忆阶段 亲缘选择:指对有亲缘关系的一个家族或家庭中的成员所起的自然

生态学与动物行为学答案

生态学与动物行为学 单项选择题(每小题1分): 1. 当代环境问题和资源问题,使生态学研究的主体发展为 A.自然环境B.人工干扰环境C.人类D.植物 2. 现代生态学研究的主流是 A.个体生态学B.种群生态学C.群落生态学D.生态系统生态学 3. 全球生态学研究的对象是 A.全球陆地B.全球海洋C.整个生物圈D.整个宇宙 4. 导致臭氧层破坏的主要元素是 A.碳B.硫C.氯D.氟 5. 确定生态系统内消费者营养级的依据是 A.个体大小B.食性C.食量大小D.主要食性 6. 在陆地生态系统中,最容易成为初级生产限制因子的是 A.二氧化碳B.温度C.水D.营养物质 7. 下列哪一种元素没有任何气体形式或蒸汽形式的化合物,属于典型的沉积型循环物质。 A.硫B.磷C.碳D.氮 8. 待分解资源的质量对分解过程具有重要的影响,下列哪一种物质分解的速度最快。 A.动物遗体B.死亡的微生物C.枯枝D.落叶 9. 对植物枯枝分解起作用的生物主要是 A.细菌B.真菌C.放线菌D.土壤动物 10. 测定水体生态系统初级生产力的黑白瓶法主要是根据哪一种物质含量的变化而设计。 A.二氧化碳B.氧气C.氮气D.二氧化硫 11. 在理想条件下,净初级生产量的最大估计值是总入射太阳光能的 A.6.8% B.5.2% C.3.6% D.2.4% 12. 组织生长效率是指生产量与同化量之比值,下列哪种动物的组织生长效率最低? A.鼠B.蝗虫C.蚯蚓D.鱼 13. 同化效率是指同化量与摄食量之比值,下列哪种动物的同化效率最低? A.鱼B.蝗虫C.蚯蚓D.鼠 14. 下列哪一类动物不属于消费者 A.啮齿动物B.鱼类C.蝗虫D.蚯蚓 15. 下列元素中,既属于沉积型循环,又属于气体型循环的是哪一种?

《动物行为的研究》教案

第3节动物行为的研究 教学目标: 1.初步学会运用观察法研究一种常见小动物的行为; 2.知道可以用观察法和实验法来研究动物的行为。 提前准备: 科学家研究动物行为的相关材料。 知识结构: 科学家的案例, 教学重点: 研究动物行为的主要方法。 教学难点: 实验法和观察法的区别和联系。 课时安排:1课时 教学过程 (一)创设情境,导入新课 雄性三刺鱼在繁殖期间的相互攻击等行为。 议一议:雄性三刺鱼在繁殖期间有哪些行为表现?科学家是怎么知道三刺鱼的这些行为的?可能采用哪些方法? 点拨:运用一定的研究方法,例如:观察、实验等方法。 (二)合作交流,解读探究 1.研究动物行为的案例 读读想想阅读课文“法布尔对昆虫的研究”,法布尔对昆虫的描写材料主要是通过什么方法获得的? 点拨:法布尔对昆虫的描写材料主要是通过观察的方法获得的。 读读想想阅读课文“弗里施对蜜蜂色觉的研究”、“廷伯根对银鸥雏鸟求食行为的研究”、“劳伦兹对小野雁学习行为的研究”材料,想想这三位科学家中通过什么方法研究动物的行为的? 点拨:这三位科学家中通过实验方法研究动物的行为的。 2.动物行为的研究方法

阅读:读“细腰蜂运送食物哺育幼虫的行为研究”和“雄性三刺鱼生殖行为的研究”资料。 讨论比较:观察法和实验法的区别和联系 共同学习,填写下列表格 (三)应用迁移,巩固提高 例1雄狮鬃毛综黑色和黄褐色的研究。制作一只仿真黑鬃雄狮立于狮群出没处,通过望远镜观察到它很快就吸引了几只雌性狮到身旁来。这种研究行为的方法属于:观察与实验相结合的方法。 例2探究不同环境因素对鼠妇生活的影响就是利用动物行为来获得结果。这种探究使用的研究方法最好是:查阅资料法、实验法、讨论法、观察法(四)总结反思、拓展延伸 在学习了研究动物行为的方法时,知道了多名科学家对动物行为的研究实例,并认训到观察法是研究动物行为的基本方法。二者之间有区别也有联系。板书设计: 第一节动物行为的研究 一、科学家的研究案例 法布尔对昆虫的研究:主要应用观察法 弗里施对蜜蜂色觉的研究:主要应用实验法 廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究:主要应用实验法 劳伦斯对小野雁学习行为的研究:主要应用实验法 二、学生活动:探究蚂蚁的行为 教学反思: 老师的作用在于引导,帮助学生认识、掌握两种方法的基本要点,向学生灌输科学研究的态度,为提供科学研究的氛围。课堂上鼓励学生谈自己的见解和感受,以此来培养学生的创新精神。

动物的行为

第16章动物的行为 第3节动物行为的研究(第1课时) 例1科学家为了了解家燕的育雏行为,在它育雏期间,在它的窝旁安放一台录像机,记录家燕每天的活动。然后进行研究,得出结论。这样的研究活动主要采用的研究方法是() A. 观察法 B. 实验法 C. 调查法 D. 资料分析 解析:探究动物行为的主要方法有观察法和实验法等。实验法是运用各种手段将行为的主题产生的环境条件加以改变,来分析研究动物行为的一种方法。而观察是科学研究的一种基本方法。科学观察可以直接用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器,或利用照相机、录音机、摄像机等工具,有时还需要测量。观察法要求观察者精确、真实、详尽、客观地反复观察,并做好观察记录。由此可见,本题提到的科学家为了了解家燕的育雏行为所做的探究活动采用的是观察法。 答案:A 例2 下列研究动物的行为的方法中,属于实验法的是() A. 用照相机拍摄老虎的运动,研究老虎追击猎物的方法

B. 用望远镜观察乌鸦在繁殖季节的活动,并如实记录 C. 动物园通过闭路电视研究熊猫生育幼崽的过程 D. 用超声波干扰水中活动的海豚,观察海豚对声波的反应 解析:此题考查学生对研究动物行为方法的掌握情况。实验法是对发生行为的动物或接 受行为的动物,模拟或干扰他们之间使用的信号,然后进一步分析刺激行为发生的主要因素。 本题中前三个选项的研究活动都没有干扰、影响、改变动物行为,只是客观地记录,属于观 察法。D 项的研究方法明显干扰了海豚之间的信息传递,并在干扰后观察海豚对声波的反应, 属于实验法。 答案:D 例3资料分析题: 英国动物学家珍妮·古道尔 (Jane Goodall )在世界上拥有极高的声誉,她二十 多岁的时候就只身前往非洲原始森林,为了观察黑猩猩,她度过了三十八年的野外生 涯,收集到许多珍贵的资料,并与黑猩猩成了好朋友。她发现当黑猩猩群体中的地位 较高者与其他黑猩猩同时走近一只香蕉,其他黑猩猩总是先行让开;当它与其他黑猩 猩狭路相逢时,它也从不让路;她还发现黑猩猩能够使用和“休整”工具。过去人们 认为黑猩猩只吃植物,她却多次发现黑猩猩捕杀狒狒、叶猴等。经过十三年与黑猩猩 的朝夕相处,逐渐解开了笼罩在黑猩猩身上的神秘面纱。 资料中,黑猩猩群体的不同成员之间具有明确的分工合作,共同维持群体生活, 属于哪一种动物行为?珍妮·古道尔研究黑猩猩时采用的是哪种研究方法? 解析:对一些生物学基本概念,我们必须掌握和理解,本题只要很好地掌握和理解社群 行为的特征,就不难作答。社群行为的主要特征是具有社群行为的动物,群体内部往往形成 一定的组织,成员之间有明确的分工,有的群体中还形成等级。 研究动物行为的主要方法有观察法和实验法等。观察是科学研究的一种基本方法。科学 观察可以直接用肉眼,也可以借助仪器,研究活动不干扰、影响、改变动物行为,只是精确、 真实、详尽、客观地反复观察,并做好观察记录。 答案:社群行为 观察法 _________和________。 2、下列研究动物行为的现代化仪器设备各有什么作用,请用线连接 A .录像机 a. 听到动物的声音并用声频分谱仪分析研究 B .计算机 b. 真实地再现观察现场的情景 C. 闭路电视 c. 迅速准确地处理观察和实验所得的大量数据 D .录音机 d. 随时观察笼内或圈样动物的活动 3、研究动物行为的主要方法有观察法和实验法,单纯的观察法可以那样实验。 ( ) 4、实验法中离不开观察。 ( ) 5、在研究动物行为中,实验法比观察更重要。 ( ) 6、实验法的主要特点是在研究者设计的环境下观察动物行为的方法。 ( ) 1、《昆虫记》的作者是 ( ) A. 达尔文 B. 法布尔 C. 弗里施 D. 巴斯德

生态学和动物行为学试题

生态学和动物行为学 1.温度对卵的孵化影响很大,请问在下面哪种情况下卵的孵化期最短?()A.在适温范围的下限温度B.在适温范围的上限温度 C.一直保持在最适温度D.在适温范围内温度有些波动 2.有一种植物,其松弛期(或喜暗期)是喜光的,如果这一时期将植物处于无光的环境,则抑制了它的发育,这种植物对光而言是() A.长日照植物B.短日照植物C.广光性植物D.狭光性植物 3.在某一地方,陆生蜗牛在夏季常常钻入枯叶层内、石块下或土壤内,并呈麻痹状态,造成蜗牛这一现象最可能的因素是() A.日照强度B.水分C.日照长度D.气候 4.一种生物对环境因子都有一定的忍受范围,一种生物在整个个体发育过程中,对一种环境因子的忍受范围是() A.完全相同B.完全不一样C.不一样D.具可塑性 5.下列符合耐受性定律的是(多项)() A.青蛙成体生活于水边或潮湿地区B.植物种子萌发对温度要求严格 C.氧气是幼鸟出壳的必要条件D.南极企鹅只生活于南极 6.下列植物中属于阴生植物的是(多项)() A.蒲公英、大蓟、槐B.连钱草、红豆杉、铁杉 C.人参、三七、半夏D.柏、松、栎 7.云杉不能在华北平原上生长的原因是() A.降水量太大B.温度过高 C.土壤中缺乏云杉生长所需要的元素D.温度过低 8.下列动物所表现的行为与光周期相关的是(多项)() A.家燕的迁飞B.麻雀食性的季节变化 C.雪兔在冬季换上白毛D.玉米螟老熟幼虫的滞育 9.下列动物之间食物竞争最激烈的是() A.噬菌体和细菌B.蛙和鱼C.大象和鹿D.马和羊 10.在一个多变的生态系统中,生存机会最多的种群是()A.个体最大的种群B.个体最小的种群 C.个体差异最少的种群D.个体差异最大的种群 11.性成熟较早的动物,其后代出生率() A.较低B.较高C.动态平衡D.变化较大 12.种群的指数增长是有条件的,条件之一是() A.在该环境中只有一个种群B.该种群对环境的适应比其它种群优越的多C.环境资源是无限的D.环境资源是有限的 13.下图表示存活曲线。这些曲线表 示3个不同物种在任一特定时刻的残存的(幸存的)个体百分数。研究这些存活曲线,下列哪一个组合是对的?() A.1⑵、2⑶B.1⑴、2⑶C.2⑶、3⑴D.1⑴、2⑵E.2⑵、3⑶ 1 2 3 年龄(相对时间单位) 种 群 的 生 存 % 100% 10% 1% 0.1% ⑴大象⑵青蛙⑶兔

动物的行为教案(2课时)

6.2动物的行为第一课时教案 鸣鹤初中晁莹莹 [教学目标] 1.知识目标 了解动物行为的概念 知道动物觅食行为的概念和意义 2.能力目标 通过草履虫应激性的观察实验逐步培养学生交流合作和口头表达能力。 3.通过草履虫应激性的观察,培养学生严谨的科学态度 [教学重点] 重点动物行为的生物学意义 难点环境对动物行为的影响因素 [创设情景,导入新课] 我们知道植物受光照的刺激,表现为向光性,受水分的刺激,根表现为向水性,那么,动物受外界环境的影响吗? 出示图片燕子下雨前低飞,蚂蚁忙着搬运食物 当外界环境条件发生变化时,动物的个体会作出适应性反应和活动,下面我们先来探究单细胞动物草履虫对刺激作出的反应 [合作交流,探究新知] 一、实验:草履虫应激性的观察 阅读P136实验要求,各小组按要求实验,现象和结论填写完整 1、草履虫对电流的反应 现象草履虫____________________ 结论草履虫对电流刺激的反应是趋向______极 2、观察草履虫对化学物质的反应 现象草履虫向_______方向集中 结论草履虫趋向_______,避开_________ 3、观察草履虫对重力的反应 现象草履虫_________________ 结论草履虫对重力表现为______趋性 4、观察草履虫对光刺激的反应 现象草履虫___________ 结论草履虫对光表现为______趋光性 总结草履虫对电流、化学物质、重力、光照刺激作出了应激性反应,与草履虫的应激性相类似,当外界条件发生变化时,动物的个体或群体都会作出适应性反应和活动,动物的这些所作所为,称为动物的行为.动物的行为就是动物的各种姿态和动作,包括动物的爬行、走动、奔跑、跳跃、游水、飞行、滑翔和其他运动方式;还包括动物的取食、功击、防御、繁殖、迁徙过程中的各种动作;包括体态、体色、声音等正常和异常的状态。

下册——研究动物行为的目的和方法

研究动物行为的目的和方法 教学目标 1.使学生理解动物行为的概念;了解研究动物行为的目的、方法和意义。 2.通过阅读和讨论,概括动物行为的概念和归纳研究动物行为的目的、方法,培养学生的自学能力和思维能力。 3.通过研究动物行为的方法讨论,对学生进行严谨、踏实的科学态度的教育;通过组织学生进行小组讨论,在倾听、交流和辩论中培养学生合作意识。 重点、难点分析 1.本课的重点是动物行为的概念。 因为本章的核心内容是学习动物的行为,要求学生了解动物行为学的基础知识,了解几种主要的动物行为类 型、动物行为的特点和产生动物行为的生理基础。这些内容都需要在理解动物行为的概念的基础上进行学习。可以说,动物行为的概念是贯穿本章学习的基础知识,因此是本节的重点。 教材并没有给动物的行为下确切的定义,只要求学生了解该概念的“一般”含义,即行为是指动物的动作。学生对静立不动、注目凝视也是动物的行为不易理解。建议教师引导学生对此进行小组专题讨论,通过学生互助加深对动物行为概念的理解。 2.本课的难点是学校一般不具备应用观察法或实验法对动物行为进行研究的条件,学生对科学方法的学习停留在表面文字的理解上,没有实践的机会,不易理解、掌握科学方法。 建议教师在学习“研究动物行为的方法”时,可设法用电教手段开阔学生的眼界;发动学生就近取材,设计实验;组织小组讨论,合作观察某种动物的行为,力争实际应用科学方法研究一个简单的动物行为方面的问题,使学生亲自经历研究方法。

教学过程设计 一、本节课的参考课时为1课时 二、教学过程 1.引入新课: 课前,教师可根据学校的条件,准备一些有关动物行为的幻灯片、投影片或动物行为的录像片。上课时,先用2~3分钟演示准备好的片子,根据片子的内容,设计一些问题,引入新课。明确提出,本章要研究动物的行为。本节要解决三个“W”,即什么(What)是动物的行为,为什么(Why)要研究动物的行为和怎样(How)研究动物的行为。 2.读书指导: 本章适宜以学生自学为主,在阅读的基础上,组织学生通过讨论进行合作学习。教师要教学生阅读的技巧。可以参考BSCS(美国高中生物学教材)《学生学习指导》中介绍的SQ3R法。如下具体步骤可供教师参考: ①纵览教材。 看目录。本书前十二章已经学习了无脊椎动物和脊椎动物五纲的知识,在此基础上学习动物的行为。本章包括六节,有两篇课外读物。 看标题。看节的标题和本节的黑体字。 看本节内容。看文字、看插图,看“动动脑”提出的问题。迅速浏览一下本节内容。 ②提出问题。 浏览“动物行为的概念”,认真琢磨自己是否同意书中介绍的概念,有什么问题;浏览观察法和实验法,试想自己是否可以按照该方法观察身边的小动物,能否对家禽、家畜、宠物或昆虫做类似的实验。随手记下自己的问 题。

动物行为生态学

动物行为生态学(Animal behavioral ecology):结合环境压力等因素,用动物的行为所提供的信息去了解动物。 动物行为学(Ethology):研究动物的行为,尤其是自然环境下的行为。 行为生态学(Behavioral ecology):从进化的角度研究生态压力下的动物行为。 动物运动的生物学基础:动物运动的生物力学、生物化学、动物行为的神经,内分泌,基因调控 动物运动个体行为:觅食行为、趋向行为(飞蛾)、防御行为、学习行为、繁殖行为 动物种群行为:争斗性行为(筑巢、领地)、通讯行为、社群行为、迁徙行为 动物群落行为:种间关系中的动物行为(动物行为的生态位分离) 动物行为的生态系统视角:动物行为中的能量流动与物质循环、动物行为对生态系统变化的响应、动物行为对自然灾害的预测潜力 动物行为生态学的研究方法:野外调查自然状态下的行为、实验设计、模型构建与计算 动物行为生态学的意义:能够加大对机制、发展、适应、进化等自然科学问题的解答。 动物行为生态学的应用:农业(设立休渔期科学捕鱼)、工业(仿生飞机)、其他产业(人工电路控制甲虫飞行) 生物力学(biomechanics):用力学的方法研究生物系统的结构与功能。 雷诺数(Reynolds number):流体都具有粘性(viscosity),可认为是内部摩擦力,会阻碍物体在水中运动。一般会用雷诺数来说明是否有必要考虑粘性对物体在流体中运动时的影响。 Re为雷诺数;ρ为流体密度(kg/m3);U为生物在流体中的运动速度(m/s);L为生物与运动速度垂直的横截面宽度(m);μ为粘度(kg/(m·s));v=μ/ρ不同温度下同种流体的粘性不同。不同雷诺数下流体的流动特性有差异。动物在水中运动时若雷诺数大于1000时,忽略粘性的影响。 作业1:一条小鱼在20℃的水中游泳,游泳时速度为0.18km/h,鱼苗身体横截面最长0.005m,问在计算小鱼运动速度影响因素时是否可忽略水的粘性?(20℃粘度为1.002*10-3) 动物在水环境的运动力学:把流体分为晶格块,拍摄分析每块晶格的三维运动方向与速度,从而分析生物体运动动力、速度等。 对飞机升力的解释:经典表述,伯努利原理(机翼上下面路程不同、速度差,压力差)、驳斥,牛顿第一、二、三定律(向下抛出空气) 细胞运动的引发:发动机蛋白质(如肌球蛋白)与运动轨道蛋白质(如微管与微丝)相对滑动引起的细胞运动。 自主肌肉可以产生不同大小的力的两种途径:多肌纤维合力、频率合力。 作业2:比较骨胳肌、变形虫伪足、鞭毛、纤毛运动的分子机制。 骨骼肌:动作电位传到T管,激活终末池钙释放通道,钙流入肌浆,与肌钙蛋白的C结合,肌钙蛋白带动原肌球蛋白变构,肌动蛋白与肌球蛋白结合,骨骼肌收缩。若钙泵出,骨骼肌舒张。 变形虫伪足:受内外刺激,钙向原生质内部与边缘发生钙离子泵运动,促使微管、微丝的装卸,使原生质向外流形成无定形突起——伪足,使整个细胞向伪足形成的方向运动。 鞭毛与纤毛运动:受内外刺激,使得由轴丝动力蛋白所介导的相邻二联体微管之间的相互滑动,进而使鞭毛基部转动运动,而纤毛形变摆动运动。需要ATP支持。 动物液压运动系统:蜘蛛用体液压力伸腿、肌肉收腿,液压伸张与肌肉收缩配合做跳跃。

生物:第16章第3节 研究动物行为的方法教案(北师大版八年级上)

研究动物行为的方法 研究动物行为的方法可分为两类:观察法和实验法。 观察法要求观察者精确、真实、详尽、客观地反复观察,并作好观察记录。也就是说要求观察者在观察某种动物时,将这种动物的所作所为不加渲染地如实记录,即见到什么就记下什么。在研究动物行为的初期,这种观察、记录工作几乎全部由观察者去做。例如,19世纪著名的法国昆虫学家亨利·法布尔(1823 -1915年)是用观察法研究昆虫生活的第一位科学家,被称为“昆虫世界的荷马”。伟大的进化论创始人查理·达尔文说法布尔是一个“卓越的观察家”,他研究的是活着的动物,他是在“蓝色的天空下、蝉儿的歌声中”观察和研究它们本能的表现。只要天气晴好,法布尔就带上一把洋伞、一个放大镜、一支笔、一个记录本、一块面包和一个苹果,一大早就出发去观察,天黑时才返回家。他就是这样辛辛苦苦地工作着、探查着。他观察每一种昆虫都花去大量的时间,如观察土蜂20年、地胆过渡变态25年、隧蜂30年、蜣螂(屎克螂)40年,最后才写成一篇材料。他是如此认真负责,生怕观察中出现漏洞。对当时不理解他的科学家们的议论,他采用了一种很别致的方法加以答辩。他对他的昆虫朋友们说:“来,你们一齐来,你,带刺的,还有你,长着鞘翅和甲胄的,你们都来帮我答辩解释。告诉他们,我是怎样密切地和你们生活在一起的。告诉他们,我是用了怎样的耐心来观察的,以及怎样谨慎地记载你们的叙述,不任意增减。无论谁,只要他们愿意来研究你们,

就一定会得到同样的结果。”在科技发达的今天,我们可以借助于摄影机、录音机、摄像机等现代化手段去记录观察对象的一切,必要时可以重放、再现当时的场景,以利进一步观察研究。 实验法这是运用各种手段将行为的主体(动物)或行为的环境条件(各种有关刺激)加以改变,来研究动物行为的一种方法。例如,有一种泥蜂科昆虫在沙地上掘穴产卵后就将洞口封住,此后雌泥蜂会定期将幼虫所需要的食物--小毛虫,运到洞内供其食用,离开时雌泥蜂会将洞口再封好。有位行为专家采用了一个很巧妙的实验对泥蜂的这种抚幼行为进行研究:他在清晨当雌泥蜂“察看”每个洞穴之前,将一个洞穴中的泥蜂幼虫取出,放入另一个洞穴中。这样一来,有的洞穴中幼虫数量增加了,而另一个洞穴中却没有了幼虫。雌泥峰发现这种新情况后,会很快地加以改变,于是运到洞穴中的食物量也会随着改变。由此可以看出,雌泥峰并不是盲目地单凭“记忆”来饲喂每个洞穴中的幼虫的,而是根据每次“察看”洞穴后,利用所收集到的信息来决定当天应该向每个洞穴中的幼虫提供多少小毛虫。假如你在雌泥蜂清晨“察看”洞穴之后,移走它的幼虫,那么它仍会将小毛虫运入空洞穴,它的抚幼行为也不会改变。

动物的行为教案)

《动物的行为》教案 一、教案背景:动物的行为是目前生物学研究中一个十分活跃的的领域,动物的行为知识与人类的生活和生产有密切联系,在自然界中的动物每时每刻都要对体内外环境的变化作出相应的反应,为了突出动物生存和发展的关系,根据学生的认知规律和初中学生的心理特征,学生对认识动物的本质特征有浓厚的兴趣,而且平时生活中也喜欢去观察,了解动物与其生活的环境是相适应的,对自身的生存和种族的延续有重要的意义,对初中学生爱护动物、保护环境有现实的教育意义。 二、教材分析: 动物的行为是动物适应生活环境所表现出来的各种动作,动物的行为对动物的生存和发展十分有利。教材首先根据各种行为对动物的作用,简要介绍了动物的觅食行为、繁殖行为、争斗行为、防御行为和社群行为等。同时让学生在讨论、探究活动中,了解个中动物行为的特点以及对动物本身的意义。最后,教材又介绍了动物行为的特点,以及动物行为对动物生存和发展的意义。 三、学情分析: 本节内容的文本学习,为学生提供一些动物行为方面的资料,有丰富的图片、视频的演示,同时动物行为的多样性也会使激发学生的趣,而且在学生从小学到初中已有的知识、生活经验的基础上,很容易理解和掌握本节内容。 四、教法、学法: 根据新课程理念及本节课的具体内容,主要从研究性学习的角度进行教学设计,让学生在主动参与过程中进行学习,让学生在观察图片、观看视频、阅读资料、探究问题的活动中获取知识,领悟科学观念,培养科学精神。 五、教学目标 1、知识目标: (1)学会描述所了解的各种动物的行为。 (2)说出动物行为有哪些类型以及对动物所起的作用。 (3)学会观察动物行为的方法。 2、能力目标: (1)通过对动物各种行为的学习,培养学生探究自然界奥秘的能力。 (2)通过小组讨论学习逐步培养学生交流合作和分析处理资料的能力。 (3)通过对蚂蚁觅食行为的探究方案的设计,锻炼学生进行科学研究的能力。

动物行为学下

第四章觅食行为与反捕行为 ?一、觅食行为 ?二、最优觅食行为及其机制 ?三、觅食行为的可变性 ?四、反捕行为 一、觅食行为:动物通过摄食行为以取得作为构成躯体、进行一切活动、以及保证个体生存与繁殖所必需的物质和能量来源;同时动物主要通过摄食行为与其他生物建立联系(如竞争、共生、寄生等),从而影响种群密度、分布和生态系统的结构与功能 摄食行为:完整的摄食行为,包括食物的输入(肉食动物的捕食或草食动物的采食)、处理(取食前处理、咀嚼、消化吸收,组成本身结构物质并通过氧化作用产生能量以供生命活动的需要)以及废物或未利用的物质的排出 动物的搜寻技能:临界密度假说:猎物密度与其被捕食概率呈不规则相关,低密度时可形成特定搜寻印象的感觉识别机制以有效捕食,但在高密度时不依赖这种机制,以增加某些稀有食物的捕获率,使食谱保持多样化 食物有利性原则:捕食者通过觅食活动所获得的能量将随着这种食物密度的增加而增加,但在达到一定密度后,猎食这种食物的有利性便不再随着食物密度的增长而增长了 动物通常会选择有利性大的食物而放弃有利性小的食物,即使它此前一直在吃 大山雀优先取食鳞翅目幼虫、亲鸟带大食物喂雏 动物的捕食技巧:搜寻和驱赶:如章鱼、许多节肢动物、许多鸟类和哺乳类捕食者 潜步追踪和埋伏:变色蜥蜴、许多猫科动物(虎、豹、狮等)、狗鱼等 远距离追击:如狐、狼、鬣狗科动物等 截断退路:如掘土蜂、矮避役、狮子(绕道问题) 累垮猎物:如兽类、海星 利用诱饵:分食物诱饵和性诱饵,如鮟鱇、鹰龟、萤火虫、蜘蛛 集体围猎:鹈鹕、狼、几种犬科动物、狮子、海鸥、蚂蚁等 使用工具:蚁狮、套索蜘蛛、兀鹰、猴类、黑猩猩 食物的处理:食物处理是指动物得到食物之后和开始进食之前对食物进行的必要加工过程食物处理的难易程度是动物选择食物的一个重要因素 鸟类能辨认并拒食发育不全或虫蛀的种子,被寄生的幼虫和卵也会被鸟或寄生蜂拒绝 对陌生食物的回避和试探:动物在遇到陌生食物时常常表现出回避反应,对待有警告色或有毒的食物时尤其明显 年幼动物刚开始独立觅食时对不熟悉的食物常表现出试探行为,随觅食经验的不断积累,这种试探行为逐渐消失 广食性动物对陌生食物的试探有时会保持终生,在饱食时更为强烈,与最适食谱的建立有关最优觅食行为及其机制:1.最优化觅食 最有效率的捕食者:受自然选择的强大压力,动物的捕食必须尽可能提高效率,包括最大瞬时净能量摄取率、最高特定营养物摄入率、最大净摄取量等 食物的最适选择 选择最有利的食物:食物有利性原则,最适食谱:最适权衡模型 对最适食谱模型的室内及田间检验 蓝鳃太阳鱼:食物有利性与食物大小呈正相关 随食物密度增加,对小食物取食减少 大山雀:当有利性食物(大蠕虫)密度升高时应拒绝 有利性较小的食物(小蠕虫)

动物行为学的研究方法(可编辑修改word版)

动物行为学的研究方法 第一节概述 行为是基因与环境相互作用的结果。基因的变化(如转基因,基因敲除或下调等)最终表现为与基因相关的行为变化;环境的变化(如声、光、电的刺激和药物的处理)不仅其本身可直接影响动物的行为,而且可通过对相关基因的影响而改变动物的行为。学习和记忆更是这种相关基因与环境相互作用的行为表现的一种形式。学习是一个获得外界环境信息(对动物而言)或有关世界知识(对人类而言)的过程;记忆则是对这种信息或知识进行加工(encoding)、储存(storage)和再现(retrieval)的过程。人类的记忆复杂,包括对事件与物体的明晰记忆(explicit memory)或描述性记忆(declarative memory)和与学习无关(如适应性和敏感性)或有关(如操作技术和习惯养成)的模糊记忆(implicit memory)或非描述性记忆(nondeclarative memory)。而动物记忆相对较为简单,包括短期记忆(shortterm memory)和长期记忆(long-term memory);前者一般持续几分钟到几小时,后者则持续24 小时到数天.数周甚至更长时间。与此相对应得是工作记忆(working memory)和参考记忆(reference memory)。工作记忆是将获得的信息进行加工并储存较短的时间,因而代表短期记忆;参考记忆是指对在整个实验过程中(测试的任何一天)均有用的信息进行加工储存的过程,因而代表长期记忆。 记忆的脑机制非常复杂,迄今仍不清楚。早在20 世纪40 年代末,著名神经外科医生Wilder Penfield 第一个获得证据表明,记忆的加工可能是在人脑的某些特殊部位进行。他从上千例的病人观察到,电刺激病人的脑颞叶皮层(temporal lobes)会产生一连串对早期经验的回忆,病人称之为“经验反应”(experiential response)。几年后一次偶然的机会,为了给一个患癫痫长达10 年的病人施行脑手术治疗,Penfield 将病人双侧的海马·杏仁核和部分颞叶皮层切除。术后发现,病人的癫痫症状大为改善。但出乎意料的是,病人的记忆同时受到破坏性的损害。虽然病人保留了几秒到几分钟的短期记忆,且对手术前的事件有非常好的“长期记忆”,但是,他却不能将短期记忆转化为长期记忆。对人·地点或物体等信息的保持不超过一分钟。而且,他的空间定位能力也大大受到削弱,甚至花了长达一年时间才学会走一条围绕一栋新房的路而不至迷路。事实上,所有因手术或疾病使内侧颞叶的边缘结构受到广泛损害的病人都具有类似的记忆缺陷。这些结果说明,大脑边缘系统在记忆调节中发挥重要作用。 此后近半个世纪的研究表明,脑内至少存在5 个不同的结构系统相对特异性地参与学习记忆的调节,包括海马、杏仁核、皮层(尤其是鼻周皮层,perirhinal cortex)、小脑和背侧纹状体。针对这些脑结构建立了相应的具有一定特异性地学习记忆的行为测定方法。海马是空间记忆的最重要的调节脑区,同时也参与情绪记忆的调节。毁损海马回导致空间记忆的完全缺失,情绪记忆也会减弱,但不会完全消失。这是因为情绪记忆主要由杏仁核调节。测定杏仁核依赖的记忆主要用条件恐惧(fear conditioning)法;而测定海马依赖的记忆方法则很多,包括各种迷宫和抑制性回避(inhibitory avoidance)实验等。鼻周皮层是调节视觉物体记忆(visual object memory)的特异性闹区,常用物体认知模型(object recognition)检测。小脑是调节与骨骼肌反应有关的经典反射的特异性脑结构,眨眼反应(eyeblink conditioning)模型对小脑依赖的记忆有很高的特异性。纹状体对刺激-反应习惯(stimulus-response habit)的学习记忆过程其重要作用,主要调节与药物滥用有关的学习记忆。测定纹状体记忆的方法很少,目前主要用赢-留放射臂迷宫(win-stay radial arm maze)法。纹状体毁损会导致动物在这一模型上的记忆操作障碍,而毁损海马或杏仁核对这种记忆没有明显影响。说明赢-留放射臂迷宫法对纹状体记忆具有特异性。 尽管记忆的发生机制仍不清楚,但越来越多的证据表明,环磷酸腺苷-蛋白激酶A(cyclic

动物的行为习题含参考答案

精心整理 动物的行为习题(含答案) 一、选择题(本大题共13小题,共26.0分) 1. 不属于动物行为的一项是( ) A. 动物体内分解有机物 B. 大雁南飞 C. 狼捕鹿,鹿奔跑 D. 鸟儿鸣叫 2. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥”这句诗描写了鸟类下列哪种行为?( ) A. 攻击行为 B. 取食行为 C. 繁殖行为 D. 防御行为 3. “孔雀开屏”、“蜻蜓点水”等动物行为属于( ) A. 防御行为 B. 繁殖行为 C. 攻击行为 D. 节律行为 4. “A. “多“ 5. A. 蜜 6. A. 7. “ ) A. 8. A. 9. A. 10. A. 11. “①A. ①③12. ( A. 13. A. 人体将摄入的食物消化 B. 家鸽用气囊协助呼吸 C. 蜥蜴遇到敌害会断掉它的尾巴 D. 青蛙的体循环和肺循环同时进行 二、判断题(本大题共1小题,共2.0分) 14. 从行为形成过程来看,动物的行为都是通过后天学习获得.______(判断对错) 三、填空题(本大题共5小题,共10.0分) 15. 从动物行为的获得过程来看,动物的行为可以分为______行为和______行为两大类.

16. 请将相关动物的活动与其行为方式连接起来: 17. “梁上有双燕,翩翩雄与雌.”诗句形象生动地突出描述了燕子生殖和发育过程中的______行为. 18. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”,其中的“春燕啄泥”指的是燕子生殖和发育过程中的______行为. 19. “稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,这里的蛙声是由______蛙发出的叫声;鸣叫的目的是______. 四、实验题(本大题共1小题,共2.0分) 20. 下面是某生物兴趣小组探究“蚂蚁是否喜欢甜食”的实验 设计. 材料用具:一截劈开的竹筒(长约15cm)、一只蚂蚁、一杯 浓糖水、一杯清水、一个放大镜、两支滴管. 实验步骤:在竹筒的两端用两支滴管分别滴上一滴浓糖水和 一滴清水,将一只蚂蚁等距离放在两滴液体之间.如图所示: (1)本实验做出的假设是:______. (2)本实验的变量是:______. (3)对实验结果的预测和分析: 预测一:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原地不动或不定向爬动,则:______. 预测二:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则:______. (4)本实验设计的不足之处是______. 动物的行为习题(含答案) 【答案】 1. A 2. C 3. B 4. C 5 . B 6. C 7. D 8. C 9. C 1 0. A 11. A 12. B 13. C 14. × 15. 先天性;学习 16. 孔雀开屏属于繁殖行为,觅食行为:是动物通过各种方式获取生存所需的食物的行为,蜘蛛织网属于取食行为.迁徙行为:鸟类每年春季和秋季,有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象,大雁南飞属于迁徙行为.防御行为:为了保护自己,防御敌害的各种行为都是防御行为.如逃跑、装死、释放臭气、保护色、警戒色、机体防御等,壁虎断尾属于防御行为.攻击行为是指同种个体之间所发生的攻击或战斗.在动物界中,同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶,抢占巢区、领域而发生相互攻击或战斗,雄狮搏斗属于斗争行为.节律行为是指生物随着地球、太阳、月亮的周期性变化,逐渐形成的周期性、有节律的行为就是节律行为,公鸡报晓属于节律行为.

动物行为学word版

动物行为学 ---------动物的求偶行为 摘要:动物行为学是研究动物对环境和其他生物的互动等问题的学科,研究的对象包括动物的沟通行为、情绪表达、社交行为、学习行为、繁殖行为等。由于动物行为学对于动物学习和认知等方面的研究,以及与神经科学的相关性,它对心理学、教育学等学科产生一定的影响。 动物在生殖季节(如发情期)吸引及追求异性的行为。求偶之前往往还有一些准备活动,包括占据领域。领域不仅仅是栖身和取食的场所,也是为了吸引异性、与之交配及繁育子代而选择的地方。昆虫(蜻蜓)、两栖类(蛙)、爬行类(蜥蜴)、鸟类、哺乳类均有占域行为。占领婚配领域以吸引异性的多为雄体。往往占据较好(食物丰富、有荫蔽可防敌害)领域的雄体才能吸引雌体与之交配。低等动物雌雄双方往往同时处于准备生殖的状态。但在较高等的动物,则往往是雄体更具交配的欲望。为使双方在性状态上的一致,提高雌体的性兴奋水平,降低其逃遁、进攻等反应,使雌体克服对身体接触的反感(尤其在陆生动物),从而得以交配成功,雄体便需要进行求偶表演。 求偶表演最早见于海生多毛纲环形动物,沙蚕于生殖期身体后半部与前半部脱离,并成为有性个体,有的种的雌体分泌化学物质以吸引雄性,有的种的雌、雄个体发出不同的光。头足纲、节肢动物和脊椎动物的求偶表演更为丰富多彩。一般说,配对关系持续时间较长的动物,求偶表演的时间也较长,形式也较复杂。求偶表演通过不同的感觉器官起作用: 求偶表演最早见于海生多毛纲环形动物,沙蚕于生殖期身体后半部与前半部脱离,并成为有性个体,有的种的雌体分泌化学物质以吸引雄性,有的种的雌、雄个体发出不同的光。头足纲、节肢动物和脊椎动物的求偶表演更为丰富多彩。一般说,配对关系持续时间较长的动物,求偶表演的时间也较长,形式也较复杂。求偶表演通过不同的感觉器官起作用: ①视觉。通过视觉吸引异性的不但有形象还有行动。多于日间起作用,但发光动物例外。雄体体形魁伟,色彩鲜艳,这便是求偶手段之一。许多动物在生殖期改变外形,如鱼类。许多雄鸟还要换上婚羽。发情期的雌猴臂部变成红色。蟹和头足类在求偶时也改变体色。萤能发光,不同种发出的光和在空中的行动轨迹各异。昆虫能感受紫外线,在可见光下外形相同的蝶翅在紫外线下色彩不同。除炫耀光、色外,许多动物还表演许多动作以吸引异性。雄乌贼求偶时除体上带有条纹外还以抽动式的动作接近雌体。蜘蛛有最早的仪式性求偶动作,如摇晃附肢、牵动蛛网,有的雄蛛用丝将雌性缠在地上。猛蛛雄体会将被蛛丝缠裹的猎物送给雌体。三棘刺鱼的雄体于生殖季节前腹部从灰绿色变为红色,此时有占域行为,并富有进攻性。它在领域内用粘性液体将海藻粘结成巢,随后开始对雌鱼作求偶表演(舞蹈),又用其棘触雌鱼的腹部,将雌鱼引入巢内产卵,自己则入巢排精。一周多后幼鱼孵出,雄鱼又恢复为灰绿色,并负保护幼鱼之责。鸟类的求偶表演最为五彩缤纷,千姿百态,但多是雌雄共同参加的有一定规律的动作(故称仪式化行动),如鞠躬、摇头、舞蹈、倒立飞翔等。哺乳动物(如鹿、羚羊)也有可观的仪式化的求偶表演,但一般说,哺乳动物的求偶表演不及鸟类复杂。许多昆虫,鸟类(如黑颈鸥、流苏鹬、园丁鸟、侏儒鸟)和少数哺乳动物(如非洲水羚)往往聚集在一个公共的场所进行求偶表演,这个场所称为竞偶场。 ②听觉。声音可以越过一定的屏障,传到相当的距离,在黑暗中也能起作用,因此在求偶行为中被各种动物采用。通过声音可以获得发音者的种类、性别、婚配情况,乃至邻近存在的雄体个体数(如蛙鸣)等信息。鸣禽也用鸣声驱走接近其领域的其他雄体。在日间求偶的动物,声音信号常与视觉信号合并使用(如哺乳类及鸟类)。发声的器官或为声带(如鸟类、哺乳类)或为身体其他部分(如昆虫)。采取声响求偶的动物包括昆虫(蚊、蟋蟀)、两栖类(蛙)、爬行类 1 / 1